Q : 조선정부는 서양과 일본이 울릉도와 독도를 ‘죽도’, ‘송도’, ‘리앙쿠르암’ 등 자의로 이름을 붙이며 넘보고 있을 때 무엇을 했나?

A : 조선정부도 서서히 각성하고 있었다. 울릉도에 대한 ‘공도 정책’을 폐기하고 울릉도에 국민 이주를 허가하여 울릉도 및 독도를 재개척하려는 움직임이 대두했다. 일본에서 1868년 도쿠가와 막부 정권이 붕괴되고 메이지 유신 정권이 수립됨과 동시에 ‘정한론’과 대외팽창이 적극 고취되자, 울릉도·독도에 건너가지 못했던 일본인들이 울릉도에 몰래 들어가 목재를 베어 가고 고기잡이를 하는 경우가 증가하게 되었다. 이 사실을 1881년 조선 수토관들이 적발하여 강원도관찰사를 통해 중앙정부에 보고하였다.

조선왕조의 개항 후 설치된 새 행정기구인 통리기무아문(統理機務衙門)은 이 문제에 대한 대책으로 ① 일본정부에 항의문서를 보내 일본인들의 울릉도 불법침입에 대한 금지령의 실시를 요구하고 ② 울릉도 방위와 수호를 위해 부호군(副護軍) 이규원(李奎遠)을 울릉도검찰사(鬱陵島檢察使)에 임명, 현지조사를 실시한 후 울릉도 ‘공도 정책’의 폐기 여부와 ‘재개척’ 여부를 결정하기로 했다. 국왕은 통리기무아문의 건의를 윤허하여, 이규원을 1881년 5월 23일 ‘울릉도검찰사’에 임명하였다. 이규원이 서울을 출발한 것은 1882년 음력 4월 10일이었다. 이규원은 출발에 앞서 4월 7일 국왕에게 하직 인사를 올렸는데, 이 자리에서 국왕은 울릉도 동쪽 30리 정도의 거리에 ‘우산도’(독도)가 있고, 또 ‘송죽도’(松竹島)라는 섬이 있어서 3섬이 있다는 설도 조사해 오도록 하고, 울릉도에 사람을 이주시켜 읍(邑)을 설치할 만한 후보지까지 조사해 오라고 명령했다. 울릉도 ‘재개척’의 의지를 강력하게 보인 것이다.

[048]

Q : 울릉도검찰사 이규원이 울릉도에 들어가 현지조사를 실행한 결과는 어떠했는가?

A : 일본인과 조선인 다수가 몰래 들어가 목재를 벌채하기도 하고, 배를 만들기도 하며, 고기잡이도 하고 있었다.

이규원 일행은 고대 우산국의 터전이 울릉도(鬱陵島)·죽서도(竹嶼島)·우산도(于山島·독도)의 3도로 구성되었다는 인식을 확고하게 정립하고 돌아왔다.

|

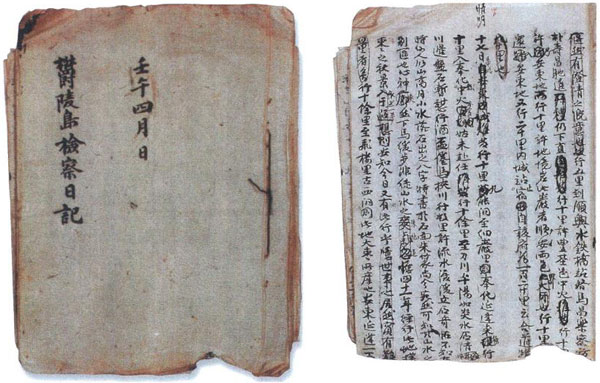

| 이규원의 검찰일기와 글씨. |

울릉도검찰사 이규원 일행이 울릉도 현지조사에서 검찰한 내용 가운데, 울릉도·독도 재개척과 관련된 몇 가지 사항을 그의 일기와 보고서에서 간추리면 다음과 같은 사실이 특히 주목된다.

(1) 울릉도에 들어가 있는 본국인(조선인)은 모두 140명이었는데, 출신도별로 보면 전라도가 115명(전체의 82퍼센트), 강원도(평해)가 14명(10퍼센트), 경상도가 10명(7퍼센트, 경주 7명, 연일 2명, 함양 1명), 경기도(파주)가 1명이었다. 전라도 출신의 내용을 보면 흥양(興陽)의 삼도(三島) 출신이 김재근 등 24명과 이경화 등 14명, 흥양의 초도(草島) 출신이 김내언 등 13명과 김내윤 등 23명, 김근서 등 20명, 낙안(樂安) 출신이 이경칠 등 21명이었다. 전라도 출신들은 남해안 섬이나 해안에 거주하는 사람들이 마을 사람 집단별로 한 배에 13~24명씩 태우고 들어와서 그 집단별로 막사를 치고 체류하면서 나무를 베어 배를 만들고 있었다.

(2) 본국인(조선인)이 하고 있던 작업을 보면, 나무를 베어 배(선박)를 만들고 있는 사람이 129명(전체의 92.2퍼센트), 인삼 등 약초를 캐는 사람이 9명(6.4퍼센트), 대나무를 베는 사람이 2명(1.4퍼센트) 등이었다. 전라도(115명)와 강원도(14명)에서 온 사람들은 배(선박)를 만들고 때때로 미역 따기와 고기잡이를 하다가 배(선박)가 다 만들어지면 이 새 배에 미역과 물고기를 싣고서 돌아가고 있었다. 경상도 경주에서 온 7명과 함양에서 온 1명(全錫奎·士族), 경기도 파주에서 온 1명은 산삼과 약초를 캐고 있었다. 경상도 연일에서 온 2명은 대나무를 베고 있었다.

(3) 울릉도에 침입한 일본인은 모두 78명이었다. 그들은 모두 재목을 베어 실어가려고 들어와 있었으며, 해안에 나무를 다듬어 판재(板材)를 만드는 곳이 18개소 있었다. 일본인들과 필담을 해보니, 그 응답의 요지는 ㉠ 일본의 동해도(東海島)·남해도(南海島)·산양도(山陽島) 사람들 78명이 올해 4월에 울릉도에 들어와서 막사를 치고 벌목을 하고 있으며 ㉡ 올해 8월에 일본에서 선박이 오면 목재와 판재를 싣고 돌아갈 예정이고 ㉢ 조선정부가 울릉도 재목의 벌채를 금지하고 있음을 알지 못하고 있었을 뿐만 아니라 ㉣ 울릉도가 <일본제국지도>(日本帝國地圖)에 ‘송도’(松島)라고 표시되어 일본 영토로 알고 있다고 응답한 일본인들도 있었으며 ㉤ 2년 전에도 울릉도에 들어와 재목을 벌채해 실어갔고 ㉥ 울릉도 남포(南浦)에는 울릉도를 ‘일본국 송도(松島)’라고 쓴 푯말이 세워져 있다는 것이었다.

(4) 검찰사 일행이 울릉도의 장작지포(長斫之浦)에 도달해 보니 해변의 돌길 위에 길이 6척, 넓이 1척의 표목(標木)이 세워져 있었다. 그 표목의 앞면 위에는 ‘대일본제국 송도 규곡(大日本帝國 松島 槻谷)’이라고 씌어 있고, 좌변에는 ‘메이지 2년 2월 23일 기암충조 건립(明治二年二月二十三日 崎岩忠照 建立)’이라고 씌어 있었다. 일본인이 1869년 울릉도에 들어와서 일본국의 ‘송도’(松島)라는 표목을 세우고 간 것이었다.

(5) 울릉도를 재개척하여 읍(邑)을 세우는 경우의 주거지로는 나리동(羅里洞)이 길이가 10여 리요 둘레가 40여 리로서 몇천 호를 거주시킬 수 있고, 이 밖에도 100~200호를 수용할 수 있는 곳이 6~7처가 있음을 조사하였다. 또한 포구(浦口)는 14개 처가 있으며, 산물은 비교적 풍부하고, 대표적 산물로서 43종을 들어 보고하였다.

조선왕조의 중앙정부는 이 현지조사 보고에 의하여 1882년 5월 당시 울릉도의 실태를 정확히 파악하게 되었다.

[049]

Q : 조선의 국왕과 대신들이 이때 추진한 정책은?

A : 조선조정은 먼저 주조선 일본공사 하나부사(花房義質)에게 항의문서를 보내고, 이어 종래의 울릉도 ‘공도 정책’을 폐기함과 동시에 울릉도 ‘재개척 정책’을 채택하였다. 조선조정은 이규원의 천거에 의해 함양에서 일찍이 산삼과 약재를 구하러 울릉도에 출입한 전석규(全錫奎)를 도장(島長)에 임명하고, 울릉도 재개척 사업을 준비시켰다.

[050]

Q : 울릉도 ‘재개척 사업’은 언제 어떻게 실행되었나?

A : 울릉도 ‘재개척 정책’은 1882년 8월 20일 채택되었지만 1883년 음력 3월부터 본격적으로 실행되었다.

국왕은 우선 1883년(고종 20년) 음력 3월 16일 통리기무아문 참의 김옥균(金玉均)을 ‘동남제도개척사 겸 관포경사’(東南諸島開拓使 兼 管捕鯨事)에 임명하고, 임지로 떠날 때 일일이 웃어른들에게 인사하는 절차를 면제, 편리한 대로 왕래하면서 왕에게 직접 결과를 보고하도록 하였다. 여기서 주목할 것은 김옥균을 ‘울릉도개척사’에 임명하지 않고 ‘동남제도개척사’에 임명한 사실이다. 그 이유는 국왕이 울릉도검찰사 이규원을 파견할 때와 보고를 받을 때 울릉도(옛 우산국)가 ① 울릉도 ② 죽서도(죽도·울릉도 바로 옆의 작은 바위섬) ③ 우산도(독도)의 3도로 구성되었음을 확인했기 때문이었다. 이 때문에 김옥균은 ‘울릉도’ 재개척과 함께 ‘죽서도’와 ‘독도’(우산도) 재개척도 과업으로 되어 동남여러섬(울릉도·죽서도·독도=우산도)의 재개척 사신으로 임명된 것이었다. 김옥균은 ① 울릉도를 재개척할 뿐 아니라 ② 울릉도 바로 옆의 작은 바위섬 죽서도(죽도)와 ③ 우산도(독도)도 재개척하며 ④ 울릉도·독도 일대의 ‘고래잡이’도 관장하는 책임자가 된 것이었다. 당시 동해는 세계적인 고래잡이 어장이었다. 여기서 김옥균의 ‘동남제도개척사’ 직책에 ‘독도=우산도 재개척과 관리’가 이미 1883년 3월에 포함되어 있었음을 주목할 필요가 있다.

김옥균은 최초의 이주 지원자를 모집했는데, 처음에는 16호 54명이 응모하였다. 이에 1883년 음력 4월, 최초의 이주민이 수백 년 비워두었던 울릉도에 도착해 마을을 만들고 농경지를 개간하기 시작하였다.

[051]

Q : 동남제도개척사 겸 포경사 김옥균은 울릉도·독도 재개척에 성공했는가?

A : 김옥균 등 개화당은 ‘근대국가’ 의식이 강했기 때문에 울릉도·죽서도·독도에 일본인들이 들이닥칠 것을 염려하여 재개척 사업에 열정적이었다. 몇 가지 예를 들면 다음과 같다.

(1) 정부 주도하에 강원도·경상도·전라도 지역을 중심으로 이주 지원자를 모집하여 울릉도에 이주시키고 적극 후원하였다. 그 결과 이주민 수가 1883~1884년에는 급속히 증가하였다.

(2) 정부와 개척사가 일본 측에 일본인들의 울릉도 불법침입에 강경하게 항의하고 요구하여 울릉도에 들어온 일본인들을 모두 철수시키는 데 성공하였다. 일본 내무성은 1883년 9월 관리와 순경 등 31명을 태운 월후환(越後丸)이란 배를 울릉도에 파견하여 그동안 울릉도에 불법침입해서 거주하기 시작한 일본인 254명 모두를 태워 철수시켰다. 그 결과 울릉도에는 한 명의 일본인도 남지 않게 되었다. 이것은 개척사 김옥균의 울릉도·독도 재개척 사업의 큰 성과였다.

(3) 개척사 김옥균은 정부의 허락도 없이 미곡을 받고 일본 천수환(天壽丸) 선장에게 울릉도 삼림 벌채에 대한 허가장을 발급한 울릉도 도장 전석규(全錫奎)를 파면하고 처벌하였다. 김옥균은 울릉도 삼림을 국가가 외화를 벌 수 있는 매우 중요한 자원으로 간주하였다.

(4) 개척사 김옥균은 조선정부가 울릉도 삼림을 벌채하여 일본이 수출하는 정책을 채택하여 개화당 백춘배(白春培)를 1884년 8월 일본에 파견해서 일본 만리환(萬里丸) 선장과 판매계약을 체약하였다. 김옥균은 울릉도 삼림 벌채와 임업·어업 개발에 필요한 자금 조달을 위해 울릉도 삼림을 담보로 차관교섭을 하였다.

1884년 12월 갑신정변에 실패하여 김옥균 등이 일본에 망명하자 개화당의 울릉도·독도 재개척 사업은 일단 장벽에 부딪히게 되었다.

[052]

Q : 갑신정변 후에는 울릉도·독도 재개척 사업이 어떻게 되었는가? 일본인들은 울릉도에서 모두 철수한 후 다시 들어오지 않았는가?

A : 중단되지는 않았으나, 명성황후수구파 정부는 별로 관심이 없었다. 그래서 명성황후정부는 울릉도에 전임(專任) 도장을 두지 않고, 개항 이전 수토 제도 때의 평해(平海)군 월송포(越松浦) 수군만호(水軍萬戶)가 울릉도를 겸임으로 관리하게 하였다. 정부의 울릉도 재개척 사업은 열의가 식었지만, 일반 백성들 사이에는 남해안 다도해 지방에서 울릉도에 이주하는 백성들이 꾸준히 증가하였다.

1894년에 온건개화파들이 집권하자 1894년 12월 울릉도 수토 제도를 폐지하고 다시 전임 도장을 두었다가, 1895년 8월에는 도장을 도감(島監)으로 바꾸어 판임관(判任官) 직급으로 격상시키고, 초대도감에 배계주(裵季周)를 임명하였다. 울릉도 재개척 사업은 다시 활기를 띠었다.

《독립신문》에 1897년 3월 현재 울릉도 재개척 사업 통계가 실려 있는데, 조성한 마을이 12개 동리, 호수가 397호, 인구가 1134명(남자 662명, 여자 472명), 개간한 농경지가 모두 4775두락이었다.

1894~95년 청일전쟁에서 일본이 승리하자, 1895년 후반기부터 일본인들이 다시 울릉도를 불법침입하여 목재들을 공공연히 도벌해 일본으로 싣고 가는 일이 급격히 늘었다.