“나보다 우리를, 개인보다 국가를, 소아(小我)보다 대아(大我)를, 오늘보다 내일을 위해 지금의 우리가 희생해야 한다. 우리는 다음 세대를 위해 희생하는 세대다”

⊙ 대우의 ‘세계경영’은 국내 기업의 세계화 방향을 제시한 최초 경영전략

⊙ 1998년말, 589개 해외 支社·支店에 15만여 명 근무… 연간 176억 달러 수출

[도움말]

李景勳 대우인회 회장

崔桂龍 전 쌍용자동차 사장

王英男 전 대우자동차 사장

張炳珠 대우세계경영연구회 회장

⊙ 대우의 ‘세계경영’은 국내 기업의 세계화 방향을 제시한 최초 경영전략

⊙ 1998년말, 589개 해외 支社·支店에 15만여 명 근무… 연간 176억 달러 수출

[도움말]

李景勳 대우인회 회장

崔桂龍 전 쌍용자동차 사장

王英男 전 대우자동차 사장

張炳珠 대우세계경영연구회 회장

- 1998년 5월 1일 폴란드 루블린에서 열린 대우자동차 LD-100공장 기공식에 참석해 초석을 놓고 있는 김우중 회장.

대우그룹 사가(社歌)의 일부분이다. 가사(歌詞)에 나와 있는 것처럼 ‘대우(大宇)’의 일터는 오대양 육대주였다. 그야말로 세상은 넓고 할 일은 많았던 것이다.

대우그룹이 워크아웃(재무구조 개선작업)되기 직전인 1998년 연간 수출액은 176억4000만 달러였다. 대한민국 총 수출액의 13.3%에 해당하는 수치다. 대우는 IMF 외환위기의 조기극복에 크게 기여했다는 것이 정설이다.

수출전문기업 대우는 1967년 ‘대우실업’으로 출발했다. 1978년부터 1981년까지 4년간 국내기업 중 수출 1위를 기록했고, 1998년까지 32년 동안 누적 수출액은 1119억 달러였다. 수출을 통해 한국경제의 근대화와 성장발전의 견인차 역할을 했다.

대우는 내수시장보다 해외시장에서 국부(國富) 창출에 주력했다. IMF 외환위기 상황에서도 대우의 수출 행진은 멈추지 않았다. 대우의 수출 실적 가운데 50% 이상은 계열사 제품이 아닌 타사(他社) 제품의 수출을 통해 이뤄졌다. 이는 대우가 갖고 있던 광대한 해외 네트워크가 우리나라의 대외(對外)수출역량을 강화하는 데 크게 기여했다는 것을 보여준다.

세계경영의 의미

아쉽게도 대우그룹은 1999년 8월 워크아웃 체제로 들어가면서 해체의 길을 밟았다. 무리한 해외투자가 재무구조 악화를 가져와 기업 전체가 망했다는 세간의 지적이 있다. 이는 ‘세계경영’이라는 대우의 경영전략을 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된 주장이라는 게 김우중 회장 측근들의 말이다.

돌이켜 보면 세계경영은 한국 기업의 방향을 뚜렷이 제시한 경영전략이었다. 신흥시장에서 단기간 내에 시장에 진입하고 선점할 수 있는 매우 효과적인 모델이었다. 세계경영은 2단계로 추진됐다. 1단계는 시장진입을 위한 전략이고, 2단계는 시장 내(內) 성숙단계를 위한 전략이다.

세계경영은 창업 초창기부터 시작됐다. 1980년대 말 소련과 동유럽 사회주의 국가가 붕괴될 때는 한층 강화됐다. 그러나 ‘세계경영’은 성숙단계로 접어드는 1999년 ‘대우사태’로 빛을 발휘하지 못하고 역사 속에 묻혀 버렸다.

대우는 무역과 중화학공업을 중시했다. 1970년대 중반부터 철강·화학·비철금속·기계·조선·전자 등 6개 전략산업을 집중 육성했다. 국내 부실기업을 인수해 이를 정상화하면서 국내 산업기반을 유지하는 데도 힘을 쏟았다. 당시 인수한 기업들은 한국기계공업(대우중공업), 대한조선공사 옥포조선소(대우해양조선), 새한자동차(대우자동차), 대한통신공업(대우통신), 국방부 조병창(대우정밀공업), 대한전선 가전부문(대우전자), 동양증권·삼보증권(대우증권), 경남기업 등이었다. 대우는 이들 기업을 건실한 회사로 만들었다.

대우그룹이 해체되기 직전까지 대우의 계열사는 총 41개였는데 산업 연관 효과가 큰 자동차, 조선, 기계, 전자 등이 주력 분야였다.

김우중(金宇中) 전 대우그룹 회장은 창업 초창기부터 해외시장 확대에 노력해 왔다. 해외에서 기업성장의 동력을 확보한다는 전략을 구사한 것이다. 1993년부터는 단순가공 수출전략을 뛰어넘어 생산·연구·마케팅·인력·자본 등 경영의 제반 요소들을 해외에 ‘현지화’했다. 우리 기업의 세계화를 선도한 것이다.

현장 중시해 4530일간 해외 출장

|

| 1979년 대우조선 창립 1주년에 참석, 근로자들과 악수하고 있는 김우중 회장. |

김우중 회장은 해외사업을 진두지휘(陣頭指揮)했다. 창업 때부터 1998년말까지 4530일간 해외출장을 다녔다. 세계경영이 본궤도에 오른 1996년에는 257일, 1997년에는 237일을 해외에서 보냈다. 김 회장은 ‘촌음을 아껴야 한다’는 생각으로 토요일에 출국해 월요일에 현지에 입국, 곧바로 업무를 보곤 했다. 그는 서류보다 현장을 중시했다.

김우중 회장이 추진한 ‘세계경영’의 밑바탕은 창조·도전이었다. ‘대우정신’으로 통하는 이 단어는 ‘김우중’과 ‘대우’의 전부라고 해도 과언이 아니다. 특히 ‘도전’은 미개척 해외시장을 뚫어내는 원동력이었다.

1960년대 초 한국은 전쟁으로 폐허 상태였다. 당시 박정희 대통령의 수출 중심 경제정책에도 불구하고 많은 기업은 내수시장에서 수익을 내는 데 몰두했다. 내수영업만으로도 충분히 재미를 볼 수 있었기 때문이다.

대우는 달랐다. 김우중 회장은 사업 초창기 박정희 대통령으로부터 “수출증대와 일자리 창출을 위해 노력해 달라”는 부탁을 받고 모든 것을 던지겠다고 결심했다. 김우중 회장을 중심으로 대우 사람들은 열심히 뛰었다. 물건 하나를 팔기 위해 홍콩에서 일본-서울-부산-서울-홍콩으로 ‘날아’다녔다. 그 결과 자체공장도 없이 자본금 300만원으로 시작했던 섬유수출업체 ‘대우실업’은 창업 5년 만에 금탑산업훈장을 수상하며 섬유수출업계의 1인자가 됐다.

해외시장도 마찬가지였다. 국내 건설회사가 사우디아라비아의 건설시장이 아니면 다른 시장은 없다고 생각할 때, 대우는 수교도 되지 않은 리비아 건설시장에 뛰어들었다.

리비아 진출 초창기 때의 일이다. 대우가 학교 건물을 짓기로 돼 있었는데 그 옆 공사장에 이탈리아 건설업체가 미리 진출해 학교 건물을 거의 다 지은 상황이었다. 이탈리아 업체는 건물 내 전기·기계설비 공사를 남겨두고 있었다. 대우는 그때부터 땅을 파기 시작했다. 밤낮 가리지 않고 일했다. 이탈리아 업체보다 빨리 건물을 짓기보다는 리비아 측과 약속한 공기(工期)를 맞추겠다는 생각뿐이었다. 공사가 끝날 무렵 상상을 할 수 없는 일이 일어났다. 공사를 이탈리아 업체보다 빨리 끝낸 것이다. 그때부터 리비아 정부는 대우를 달리 봤다.

대우는 리비아에서 10년간 100억 달러 규모의 공사를 수주했다. 공개입찰보다는 수의계약이 많았다. 리비아 정부가 대우를 신뢰했기 때문이다. 생면부지(生面不知)의 리비아 사람들에게 한국인의 성실성을 각인시킨 대우는 국내 다른 기업이 리비아에 진출하는 데 기틀을 마련했다.

대우는 리비아로부터 공사대금으로 원유(原油)를 받기도 했다. 이 원유를 대우 소유의 벨기에 정유공장으로 가져가 정제(精製)한 후 현금화했다. 부가가치를 높인 것이다. 대우는 나중에 정유공장을 높은 가격에 되팔아 많은 수익을 남겼다.

|

| 1998년 7월 모로코 카사블랑카의 누아세르 외국기업전용공단에서 모하메드 모로코 황태자 등이 참석한 가운데 자동차-전자복합공장 기공식을 갖는 김우중 대우그룹 회장. |

“우리는 다음 세대를 위해 희생하는 세대”

|

| 1980년 수단 ITMD준공식에 참석해 감사메달을 받고 있는 김우중 전 대우그룹 회장. |

김우중 회장은 평소 직원들에게 “나보다 우리를, 개인보다 국가를, 소아(小我)보다 대아(大我)를, 오늘보다 내일을 위해 지금의 우리가 희생해야 한다”고 했다. “우리는 다음 세대를 위해 희생하는 세대”라고 강조했던 것이다.

한때 대우의 ‘새벽회의’는 국내 업계에서 유명했다. 대우 사람들은 새벽 5시부터 밤 9시까지 일했다. 대우인(人)은 시간의 소중함을 알고 실천했다. 대우가 1992년 초 인도 ONGC 해양 플랜트 공사에서 보여준 ‘공사기간 단축’은 자기희생과 시간의 소중함을 보여준 대표적인 사례다. 공기를 맞추기 위해 현지 근로자들은 설날 새벽 5시에 일어나 돼지머리를 올려놓고 차례를 지낸 뒤 공사장으로 향하기도 했다.

대우그룹은 사라졌지만 ‘대우’와 ‘김우중’을 기억해야 하는 이유는 바로 ‘기업가 정신’ 때문이다. 1970년대 당시 대우인들은 아프리카 오지(奧地)를 다니면서 “사우스 코리아가 어디에 있느냐. 그것도 나라냐”라는 말을 듣곤 했다. 그러나 목표로 삼은 시장은 반드시 뚫었다. 기업가 정신이 없으면 불가능한 일이었다.

해외시장 개척에 있어서 대우는 큰 원칙을 갖고 있었다. 한국업체가 진출하지 않은 나라를 전제로 땅이 넓은 나라(수단), 인구가 많은 나라(나이지리아), 자원이 풍부한 나라(리비아 등 중동)에 우선적으로 진출했다.

이런 원칙하에 김우중 회장은 임원들과 함께 세계지도를 펴 놓고 사업을 구상했다. 해외진출 초기 공략 대상국으로 아프리카 국가 수단이 결정됐다. 대우의 아프리카 진출은 이렇게 시작됐다. 수단에는 이미 북한과 중국이 들어가 있었지만 개의치 않았다.

김우중 회장은 수단 대통령을 직접 만나 담판을 지었다. 그렇게 해서 비동맹 50국 회의를 위한 숙박시설, 대통령 궁전 등을 따냈다. 대우는 공사를 멋지게 완수해 수단 지도부에게 감동을 줬다. 이후 수단 대통령은 김우중 회장에게 “타이어공장을 지어 달라”고 요청했다. 당시 수단은 도로 포장이 잘 안돼 있어 타이어의 수요가 많았다. 대우는 면화 생산량이 많았던 수단에 섬유공장을 지어 줘 수출증대에도 적지 않게 기여했다.

김우중 회장은 단순 교역을 넘어 세계경영의 기틀을 마련하기 위해 미(未) 수교국과의 외교관계 개선에도 노력했다. 리스크 관리 차원에서 국가 간 수교가 필요했다. 우리 정부가 수단, 나이지리아, 리비아, 알제리 등과 수교를 맺은 데는 대우의 ‘숨은’ 노력이 있었다.

대우와 아프리카·중동 국가와의 우호적 ‘관계’는 한국이 1988년 서울올림픽을 유치하는 데 결정적으로 작용했다. 1981년 독일 바덴바덴에서 개최지 선정을 앞두고 치열한 로비전이 펼쳐질 때, 김우중 회장은 평소 친분이 있는 아프리카·중동 국가의 IOC 위원들을 만나 도움을 청했다. IOC 위원들은 자국(自國)에서 사업을 크게 하고 있는 김우중 회장의 요청을 물리치기 어려웠다. 1981년 당시 세계를 무대로 비즈니스를 한 국내 기업은 대우밖에 없었다.

“헝가리와 체코로 쳐들어가자”

|

| 우즈베키스탄 수도 타슈켄트 시내를 누비는 대우자동차들. |

대우의 세계경영은 1980년대 후반 동구권 사회국가와 소련이 해체되면서 적극 추진됐다. 그 무렵 김우중 회장은 “헝가리와 체코로 쳐들어가자”고 했다. 두 나라는 서방 쪽에 덜 개방돼 있으면서도 공산화의 강도가 상대적으로 약했다.

대우는 제조업 진출에 앞서 대우증권을 통해 합작은행을 만들었다. 금융시스템 구축이 필요했기 때문이다. 그곳에서 수익을 많이 낸 대우증권은 IMF 이후 산업은행으로 넘어갔고 산업은행은 대우증권 현지법인을 통해 많은 돈을 벌었다.

김우중 회장은 그로츠 당시 헝가리 서기장의 도움을 얻어 소련으로 진출했다. 김 회장과 개인적 인연이 깊었던 그로츠 서기장은 한국이 구(舊) 소련과 수교하는 데도 도움을 줬다.

대우는 동서유럽을 연결하는 상업 거점지역인 체코에 (주)대우 프라하지사(支社)를 시작으로 1993년 대우전자 판매법인을 세웠다. 1995년에는 체코의 상용자동차 생산업체인 아비아사(社)의 경영권을 인수했다. 외국기업이 체코 국영기업을 민영화하는 첫 번째 사례였다. 김우중 회장은 이머징 마켓(emerging market) 진출을 위해서는 자동차부문 진출이 가장 효과적이라고 판단했다. 한 개의 자동차 모델을 50만대 이상 생산·판매하면 가격을 절반 가량 낮출 수 있다는 생각도 했다.

대우는 판매부진과 만성 적자상태였던 아비아사의 체질을 개선해 1년 반 만에 2200대의 판매실적을 올렸다. 향후 생산능력 5만 대까지 확충하고 자체 연구개발 능력도 강화했다. 대우의 체코 진출은 상업적 이익을 겨냥한 사업이라기보다는 현지인과 번영을 함께하는 동반자의 이미지로 체코인들에게 받아들여졌다.

우크라이나에는 자동차·부품·면방·금융·이동통신 등 패키지형(型)으로 진출했다. 인근 구 소비에트 연방국가를 염두에 둔 조치였다. 이후 대우는 동구권 자동차 시장에서 점유율 30%를 차지하는 성과를 올렸다.

해외시장 개척 사례 중에서 우즈베키스탄을 빼놓을 수 없다. 우즈베크 현지에는 지금도 대우의 흔적이 곳곳에 남아 있다. 길거리에는 대우 자동차가 굴러다니고, 국민 대다수가 대우가 개설한 통신 교환기를 사용하고 있고, 대우가 세운 면직공장에서 옷이 생산되고 있다. 또 대우가 투자한 전자회사에서 TV 등 가전제품이 만들어진다.

대우가 우즈베크에 첫발을 내디딘 것은 1992년 11월이었다. 국내 종합상사 가운데 처음으로 지사를 설치했다. 이후 외국기업으로서는 중앙아시아 최초로 자동차 공장을 설립했다. 대우와 우즈베크 정부가 각각 50% 지분을 투자해 설립한 ‘우즈-대우자동차’가 그것이다. 당시 카리모프 대통령이 한국의 창원 공장을 방문해 “우즈베크에도 똑같은 공장을 지어 달라”고 김우중 회장에게 부탁해 공장이 만들어졌다. 우즈-대우는 경차(輕車) 다마스와 티코, 라보 등을 생산했다.

대우의 우즈베크 진출은 여러 측면에서 의미가 있었다. 아무도 거들떠 보지 않던 중앙아시아를 국내 기업이 처음으로 개척했고, 10여 개 자동차 부품업체의 현지진출을 주선해 중소기업과의 상생(相生)을 꾀했으며, 우즈베크의 경제발전에 기여해 양국의 우호관계를 증진시켰다는 점 등이다.

세계화의 선구자

|

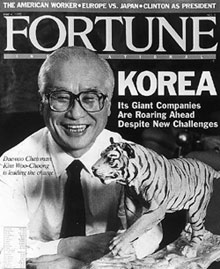

| 김우중 회장은 ‘세계경영’을 평가받아 1992년 <포천>지 표지인물로 선정됐다. |

최근 G2로 부상한 중국도 예외가 될 수 없다. 국내 기업 중 최초로 진출한 기업이 대우였다. 김우중 회장은 국교 수립 전인 1980년대 초부터 중국시장 진출을 모색해 왔다. 그런 노력의 첫 결실이 1988년 6월 중국 푸젠성(福建省)의 ‘복주 냉장고 공장’이었다. 한중(韓中) 양국이 수교를 맺기 4년 전에 있었던 일이다. 비롯 진출 1년 만에 톈안먼 사태로 경영상 많은 어려움을 겪었지만, 그때의 경험이 중국 내 다른 지역에 진출하는 데 큰 도움이 됐다.

이후 대우는 톈진(天津) 카오디오 공장, 위하이(威海)·바오안(寶安) 대우전자, 산둥(山東) 대우전기, 옌타이(蓮台) 대우전자부품공사 등을 세웠다. 산둥성에 세운 시멘트공장은 중국내 단일 공장으로는 최대 규모였다.

대우중공업이 옌타이에 설립한 ‘대우중공업 연대유한공사’는 지금도 큰 위력을 발휘하고 있다. 두산중공업으로 이름을 바꾸긴 했지만, 중국내 굴삭기 시장의 3분의 1 이상을 차지하고 있다. 대우는 옌타이시(市)에 대우의 이미지를 강하게 심어 놓았다. 회사 유니폼이 없었던 중국에서 대우 근로자는 청색 작업복을 입어 이른바 ‘푸른색 붐’을 일으켰다. 당시 옌타이에서는 중국말을 할 줄 모르는 대우 직원이 ‘따위(大宇)’라고 한마디만 하면 택시기사나 경찰의 친절한 안내를 받기도 했다.

대우는 1998년 말 396개의 해외법인을 비롯해, 지사·연구소·건설현장 등 총 589개의 해외 네트워크를 갖고 있었다. 국내 기업 가운데 가장 충실한 해외기반을 확보했던 것이다. 대우는 한국이 중국, 베트남, 헝가리, 리비아 등의 제3세계 국가와 수교하기 전부터 현지에 진출해 시장을 뚫었다. 유엔개발기구가 발표한 1998년도 세계투자보고서에 따르면, (주)대우의 해외 보유자산은 149억 달러로, 개도국 기업 가운데 해외 자산이 가장 많았다. 현지 사업장에 근무하는 종업원 숫자도 15만여 명에 달했다. 해외 인력이 국내 인력(10만여 명)보다 5만여 명 더 많았다.

최근 3~4년 전부터 ‘세계화’가 재계(財界) 화두(話頭)로 부상했다. 대우는 짧게는 15년 전부터 길게는 창업 초창기부터 세계화를 주창(主唱)했다. 김우중 회장이 갖고 있던 ‘수출만이 살 길’이라는 경영철학이 지금 와서야 빛을 발하는 것이다.

김우중 회장은 열심히 일하는 기업문화를 정착하기 위해 스스로 노력했다. 휴일과 명절에도 업무를 계속했다. 아침 7시부터 밤 늦은 시각까지 생활 전체를 경영활동에 전념해 왔다. 그는 골프는 물론, 술도 평소 가까이하지 않았다. 한국경제 발전과 기업의 세계화에만 몰두했다는 것이 그를 지켜본 이들의 주장이다.

김우중 회장은 1980년 기업 이윤의 사회환원을 목적으로 250억원을 출연해 공익법인 ‘대우재단’을 설립했다. 대우재단은 반드시 있어야 하는데 없는 것들, 그늘진 곳에 있어야 하는 것들, 조금만 도와주면 일어설 수 있는 것들을 위해 만들어졌다. 대우학술총서와 의료지원 등은 지금도 많은 이들이 혜택을 받고 있다.

기업인의 노벨상 受賞

김우중 회장은 오너이기보다는 ‘전문경영인’으로서 인정받기를 희망했다. 그는 평소 “2세 경영상속은 절대 없을 것”이라고 공언해 왔다. 실제로 2세의 경영참여 사례는 전혀 없었다. 그는 외국정부가 수여하는 각종 훈장을 받아 한국의 위상을 높이는 데도 일조했다. ‘기업인의 노벨상’이라 불리는 ‘국제상공회의소 국제기업인상’을 받았다. 우즈베키스탄 정부로부터 ‘듀스트리크 훈장’, 프랑스 정부로부터 ‘레종도뇌르 훈장’, 독일 정부로부터 ‘십자공로 훈장’, 벨기에 국왕으로부터 ‘대왕관 훈장’ 등을 받았다.

김우중 회장은 1999년 7월 IMF 여파로 대우그룹 전체가 유동성 위기상태로 몰리자 자신이 보유한 대우중공업·쌍용자동차·대우개발·대우증권·교보생명 주식 5142만 주(株)를 내놓았다. 당시 이들 주식의 시가총액은 1조2553억원이었다. 김우중 회장은 개인이 보유하고 있던 부동산(총 452억원 상당)도 경영정상화를 위해 모두 내놓았다. 회사 경영자로서 무한책임을 지겠다는 의미로 보인다.

2011년은 대우가 해체된 지 12년이 되는 해이다. 대우그룹은 없어졌지만 대우는 여전히 살아있다. 국내 대형 건설사의 주요 CEO 70~80%가 대우 출신이다. 증권계도 대우증권 출신이 많다. 내비게이션 업체 사장은 80~90%가 대우통신 출신이다. 대우는 인재(人材)를 중요시했다. 대우정신으로 무장한 이들이 지금도 각자의 위치에서 자기의 역할을 다하고 있다.

대우 사람들은 이런 믿음을 갖고 있다.

“동서고금을 통틀어 소수의 솔선수범과 자기 희생 없이 그 분야가 꽃피운 사례는 없다. 희생과 기업가 정신은 발전의 디딤돌인 동시에 엘리트가 되고자 하는 사람들이 필수적으로 갖추어야 할 자격이다.”⊙