호주는 다문화센터, 캐나다는 모자이크 센터 등 설치해 이주민의 언어 등 불편 해소

‘민족=대한민국’이 아니라, 대한민국을 이주민까지 포용하는 더 큰 개념으로 정립해야

普善 한국다문화센터 공동대표·대한불교조계종 중앙종회 의장

⊙ 1946년 출생.

⊙ 광주대 졸업.

⊙ 대한불교조계종 총무원 호법부장, 대흥사 주지 역임.

⊙ 현 조계종 중앙총회 의장, 대흥사 회주, 국무총리 다문화가족정책위원.

근래 들어 한국사회가 급속하게 다(多)문화 사회로 변화하고 있다. 지난해 정부 발표에 따르면 한국에 체류하고 있는 외국인(귀화자, 다문화 가정 자녀 포함)이 115만명이라고 한다. 이 숫자는 2008년 87만명과 비교해 볼 때 놀라울 정도로 크게 늘어난 것이다. 우리나라 전체 결혼인구 중 10%, 농촌지역 결혼의 40%가 국제결혼이라고 하니, 그 폭발적인 증가 속도가 놀라울 따름이다. 우리나라의 출산율이 세계 최저(最低)라고 하니, 이 같은 다문화 사회로의 진전은 더욱더 빨라질 것 같다.‘민족=대한민국’이 아니라, 대한민국을 이주민까지 포용하는 더 큰 개념으로 정립해야

普善 한국다문화센터 공동대표·대한불교조계종 중앙종회 의장

⊙ 1946년 출생.

⊙ 광주대 졸업.

⊙ 대한불교조계종 총무원 호법부장, 대흥사 주지 역임.

⊙ 현 조계종 중앙총회 의장, 대흥사 회주, 국무총리 다문화가족정책위원.

우리 사회는 이런 현상을 받아들일 준비가 되어 있는가? 다문화 사회로의 진전은 필연적인데 우리 사회에 이를 받아들일 준비가 되어 있지 않다면, 다문화 사회의 도래는 우리에겐 재앙이나 다름없다. 민족배타성을 가지고 이주민(이주노동자, 결혼이민자, 유학생, 다문화 가정 자녀 등)을 배척한다면, 미국·프랑스·독일 등에서 일어난 인종분규나 한국판 ‘조승희 사건’이 나오지 말란 법이 없다.

다문화는 ‘양날의 칼’

|

| 경남이주민사회센터에서 2009년 개관한 다문화어린이도서관 ‘모두’에서 책을 보고 있는 어린이와 부모들. |

사실 다문화는 굉장히 날카로운 ‘양날의 칼’이다. 현대와 같은 지식정보사회는 네트워크와 창의성이 중시되는 사회이며, 다문화는 창의성의 기반이 되는 문화적 다양성의 토대를 제공하고, 더 넓은 네트워크를 제공한다. 따라서 다문화는 우리에겐 커다란 축복이 아닐 수 없다. 하지만 다문화, 다인종 사회를 잘못 다루면 그 재앙은 상상하기조차 힘들다. 이주민(移住民)과 선주민(先住民)의 문화적 소통이 약하기 때문에 폭력적인 투쟁과 범죄를 수반하게 되는 것이다.

그래서 선진국들은 이민에 대해 일면으로는 규제와 통제를 하면서도 다른 한편으로는 문화적 다양성을 강화하는 양면적인 정책을 펴 왔다. 국경관리는 철저히 하되, 입국한 이주민에 대해선 문화적 다양성을 존중하고, 사회통합 노력을 게을리하지 않았던 것이다.

이는 정도의 차이는 있지만, 이민국가들(캐나다·미국·호주)이나 서구(西歐) 국가 모두에서 나타난다.

캐나다·호주의 경우, 1970년대 이전엔 유럽계 이민만 받아들였다. 하지만 유럽에서의 인구 유입이 한계에 부닥치자 아시아·아프리카·남미인들을 받아들이면서 다문화주의를 표방하기 시작했다. 노동력 확보와 자원개발을 위해 이민을 적극적으로 받아들이기 시작한 것이다. 그러면서도 ‘이주민 점수제’(이민 신청자들의 직업능력, 언어능력, 캐나다인과의 인척관계 등을 점수로 환산해 일정 점수가 넘으면 입국을 허용하는 방식. 요즈음에는 이민자 생활을 모니터링하여 영주권 부여, 국적 부여에도 점수제를 확대 시행하고 있다)를 통해 국가발전에 도움이 될 만한 인재들을 선별(選別)하는 정책을 폈다.

일단 유입된 이주민에 대해선 각종 지원정책을 펼쳤다. 지방정부와 민간단체, 기업이 함께 이주민에 대한 생활상담, 언어교육, 의료지원 서비스에 나섰다. 호주에서는 자치단체 내에 다문화센터를 두고 그 역할을 수행하고 있다. 캐나다에서는 모자이크 센터(밴쿠버) 등을 설치해 이주민의 언어·생활·의료 불편을 해결해 주고 있다. 또 이주민들이 자신의 고유문화를 유지하고 발전시킬 수 있도록 배려하고, 이를 통해 문화 다양성을 발전시키려 하고 있다.

캐나다와 호주는 이러한 노력을 통해 우수인재 확보와 문화 다양성을 통한 창의적 국가경영이라는 두 마리 토끼를 잡으려 노력하고 있다.

새로운 국가정체성 형성 필요

|

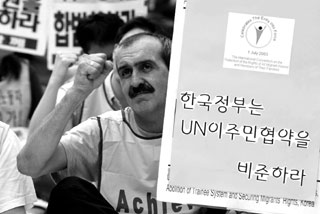

| 한국정부에 ‘이주민협약’가입 촉구 시위를 벌이는 외국인 근로자들. 국내 이주 외국인들과의 갈등 관리는 앞으로 중요한 사회적 과제가 될 것이다. |

이러한 다문화 선진국의 사례는 ‘저출산 고령화’라는 험로 앞에 놓여 있는 우리에게 많은 시사점을 안겨주고 있다.

첫째, 올바른 인구유입 정책이 펼쳐져야 한다. 캐나다나 호주처럼 ‘이주민 점수제’를 시행, 우리나라에 필요한 우수 인재를 끌어들이기 위해 노력해야 한다. 또한 체류-영주(永住)-국적 취득으로 이어지는 절차를 체계화해야 한다.

둘째, 이주민들이 한국사회에 빠르게 정착할 수 있도록 지원서비스를 강화해야 한다. 이주민은 낯선 나라에서 살기 때문에 언어·의료·법률·생활·민원·교육 등 각종 불편에 시달리는데, 이들의 불편을 최소화하며 조기에 정착할 수 있는 통합적인 정책과 프로그램을 제공할 필요가 있다.

셋째, 이주민의 장점을 활용할 능력을 갖추어야 한다. 이주민이나 그 자녀들은 2개 국가 이상의 네트워크를 가지고 있고, 또 2개 언어 이상을 구사할 수 있으며, 다양한 문화를 지니고 있다. 이들의 장점을 얼마나 잘 활용하는가에 따라 창의적 대한민국, 글로벌화된 대한민국이 될 수 있는가가 판가름난다.

넷째, 새로운 국가 정체성(正體性)을 갖추어야 한다. 과거처럼 ‘민족중흥의 역사적 사명’만을 강조해서는 대한민국에 대한 이주민들의 충성을 이끌어낼 수 없다. ‘민족=대한민국’이 아니라, 대한민국을 이주민까지 포용하는 더 큰 개념으로 정립해야 한다.

마지막으로 제일 중요한 것은 국민의식이 다문화를 포용하는 방향으로 바뀌어야 한다. 1950~60년대 미국의 인종갈등, LA폭동, 2005년 프랑스 리옹시 폭동, 버지니아 공대 총기난사 사건(일명 조승희 사건) 등은 이주민 문제가 얼마나 위험해질 수 있는가를 보여주고 있다.

다문화 사회로 인한 문화 충격에 대처해야

이제 우리는 그 첫 시험대에 올라서 있다. 앞으로 다문화 현상은 엄청나고 다양한 방식으로 문화적 충격을 주게 될 것이다. 베트남에서 했던 것처럼 자신의 밥을 먼저 푸다가 시어머니에게 ‘버르장머리 없는 년’이라며 구박을 당하고 쫓겨난 베트남 결혼이주 여성, 살아 있는 사람에겐 절을 하지 않는 몽골의 관습대로 시댁 어른께 절을 하지 않다가 구박을 받았던 몽골 결혼이주 여성 등, 문화적 이해의 결여로 인해 발생할 일들은 수없이 많다.

이러한 사례들이 한 사람의 충격이 아니라 집단적인 충격으로 나타날 때, 어떤 갈등이 드러날 것인가는 쉽게 상상할 수 있을 것이다. 따라서 다문화 사회로 나아가기 위해 가장 절실히 필요한 것은 다른 나라의 문화, 즉 ‘타(他)문화’를 이해하려는 노력이다. 이러한 노력이 더해져야 국민 전체의 풍부한 다문화 감성지수가 만들어지는 것이다.

21세기 글로벌화는 불가피한 현상이다. 글로벌과 다문화는 동전의 앞뒤 면과 같다. 다문화 없는 글로벌화는 있을 수 없다.

어느 나라보다 급속하게 ‘다문화화(化)’가 진행되고 있는 우리의 상황은 “글로벌, 다문화 사회에서 대한민국은 과연 살아남을 수 있겠는가?”라는 질문을 던지고 있다.★