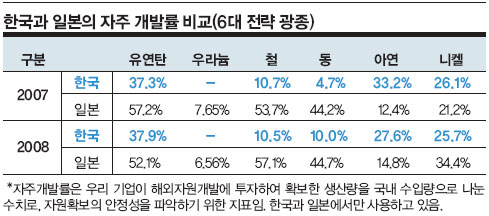

⊙ 정부가 지정한 6대 전략 鑛種의 자주개발률은 일본이 2008년 말 기준으로 49.6%,

한국은 23.1%에 불과

⊙ 한국광물자원공사, 해외 10개국에 28개의 자원개발사업 보유

金信鍾 한국광물자원공사 사장

⊙ 1950년 경북 안동 출생.

⊙ 경북고, 고려대 행정학과, 서울대 행정대학원, 미국 플로리다대 대학원 정치학과 졸업.

⊙ 통상산업부 駐타이베이 상무관, 산업자원부 기획예산담당관, 환경부 대기보전국장,

산업자원부 자원정책실 실장, 대한광업진흥공사 사장 역임.

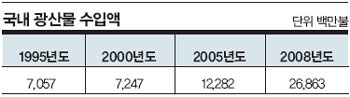

한국은 유연탄 수입 세계 2위, 철·구리·우라늄은 4~6위권의 수입大國(대국)이다. 이는 한국의 주력산업이 철강, 자동차, 조선 등 광물수요량이 큰 업종인 데서 비롯된다. 또 전력 생산에서도 광물의 비중이 높은데, 원별 발전량은 유연탄 39.9%>원자력(우라늄) 35.7%>가스 17.9%>석유 3.7%로 유연탄과 우라늄이 국내 발전의 75.6%를 담당하고 있다.한국은 23.1%에 불과

⊙ 한국광물자원공사, 해외 10개국에 28개의 자원개발사업 보유

金信鍾 한국광물자원공사 사장

⊙ 1950년 경북 안동 출생.

⊙ 경북고, 고려대 행정학과, 서울대 행정대학원, 미국 플로리다대 대학원 정치학과 졸업.

⊙ 통상산업부 駐타이베이 상무관, 산업자원부 기획예산담당관, 환경부 대기보전국장,

산업자원부 자원정책실 실장, 대한광업진흥공사 사장 역임.

불행한 것은 우리나라에선 광물자원이 많지 않아 수입의존도가 지나치게 높다는 사실이다. 국내총생산이 증가하려면 그만큼 원자재 수요도 늘어날 수밖에 없는데, 단순히 수입에만 의존하게 되면 안정적 공급이 어려워진다.

1인당 GDP 4만 달러 시대를 대비하는 한국의 첫 숙제는 ‘질좋은 원료를, 보다 싼 값에, 안정적으로 확보하는 것’이다.

자원산업은 흔히 ‘대박산업’으로 불린다. 기대수익률이 통상 13% 내외로 타 산업에 비해 매우 높기 때문이다. 반면 막대한 초기투자비가 들고 투자회수기간(PBP)이 길며, 투자 실패 시 잔존가치가 낮은 데다가 생산 및 시장에서의 리스크가 큰 단점이 있다. 때문에 민간기업 단독으로는 자발적인 투자가 어려운 분야다. 이런 이유 때문에 브릭스(BRIC’s), 일본, 프랑스 등 자원 소비국들은 국가 차원에서 투자를 촉진하는 정책들을 쓰고 있다.

자원산업은 흔히 ‘대박산업’으로 불린다. 기대수익률이 통상 13% 내외로 타 산업에 비해 매우 높기 때문이다. 반면 막대한 초기투자비가 들고 투자회수기간(PBP)이 길며, 투자 실패 시 잔존가치가 낮은 데다가 생산 및 시장에서의 리스크가 큰 단점이 있다. 때문에 민간기업 단독으로는 자발적인 투자가 어려운 분야다. 이런 이유 때문에 브릭스(BRIC’s), 일본, 프랑스 등 자원 소비국들은 국가 차원에서 투자를 촉진하는 정책들을 쓰고 있다.2008년 불어온 글로벌 외환위기는 자원전쟁에 새로운 불을 댕겼다. 광물가격이 바닥을 치자 중국이나 글로벌 메이저 기업들이 공격적으로 자원을 보유하고 있는 기업들을 M&A 하거나 지분인수에 나선 것이다. 가격이 低點(저점)일 때 勢(세) 불리기를 통해 시장지배력을 강화하려는 속셈이다. 해외 자원개발 투자→공급력 확보→유통시장 장악→가격결정 주도라는 순환을 통해 자원개발기업들은 점차 대형화·과점화되고 있다.

자원가격이 2009년 들어 상승했지만, 아직 외환위기 이전의 高點(고점)을 회복하기까지는 상승 여력이 많이 남아 있다. 자원확보의 중요성을 강조하는 이유는 여기에 있다.

한국의 첫 해외 자원개발 사업은 1977년에 있었지만, 본격적으로 해외 자원개발에 관심을 갖기 시작한 것은 1990년대부터였다고 볼 수 있다. 1997년 IMF가 닥치자 자금사정이 어려워진 민간 기업들이 가장 먼저 정리한 사업이 해외 자원개발이었다. 광물가격이 치솟기 시작한 2004년 이후에야 한국은 본격적으로 해외 자원개발에 뛰어들게 된다.

반면 미국, 일본, 프랑스 등은 1950년대부터 꾸준히 자원개발 및 비축에 참여해 왔다. 한국은 출발부터 늦은 셈이다. 그 결과 정부가 지정한 6대 전략 鑛種(광종)의 자주개발률은 일본이 2008년 말 기준으로 49.6% 수준인 데 반해 한국은 겨우 23.1%에 불과한 실정.

투자규모의 차이도 현격하다. 한국의 1년 총 투자비(광물)는 브라질 Vale社(사)의 6.1% 수준. 광물자원공사를 현재의 5배 규모로 키운다 해도, 메이저기업의 10분의 1도 안된다. 자원전쟁의 현장에서 느낀 광물공사는 골리앗들의 싸움에 끼인 다윗의 처지와 비슷하다.

중국과 맞붙어 4전 全敗

결과는 혹독했다. 작년 상반기 우리나라는 해외 자원 확보 문제를 놓고 중국과 맞붙어 4전 全敗(전패)를 했다.

<조선일보> 등 주요 언론은 자원전쟁에서 한국이 연전연패하고 있다며 걱정했다. 거론됐던 4전 중 3전이 우리 공사의 사례였으니, 씁쓸한 심정은 이루 말할 수 없다.

첫 번째 건은 호주의 로즈베리 동·아연 광산이었다. 2008년 말 오즈미네랄사는 자금부족으로 회사 소유의 로즈베리 광산 매각 추진 공고를 냈다. 우리 공사는 즉시 사업성 검토를 마치고 지분 인수에 착수했다. 그러던 중 이듬해 2월경 협상이 갑자기 중단됐다. 중국 측이 오즈미네랄사를 인수하겠다고 발표한 것이다.

결국 6월 중국 민메탈스(Minmetals)는 로즈베리 광산이 아니라 모회사를 약 14억 달러에 통째로 인수했다. 한국과 중국 간 투자규모의 차이를 여실히 보여준 사례였다.

마지막 싸움은 2009년 7월 캐나다에서 벌어졌다. 매장량 5억8000만t 규모의 블룸레이크 철광 지분 인수를 놓고 한국과 중국이 맞붙은 것이다. 결국 캐나다는 전방위 로비를 펼친 중국 우한철강을 선택했다. 인수금액은 광물공사가 제시했던 2억 달러보다 조금 더 높은 2억4000만 달러 수준인 것으로 알려졌다.

이밖에도 언론에 드러나지는 않았지만 검토 중이던 사업에서 일본·중국 등에 밀린 사례는 몇 가지 더 있다. 일련의 자원확보 전쟁을 통해 우리는 자금·규모·로비력 등의 차이를 실감했다.

일련의 실패에도 불구하고 광물공사는 현재 해외 10개국에 28개의 자원개발사업을 보유하고 있다. 대부분이 호주나 캐나다 같은 자원 선진국의 프로젝트다. 2009년에는 이런 선진국들보다는 우리가 진출하지 않았던 아프리카나 남미지역을 공략했고, 세계적으로 자원확보 전쟁이 가장 뜨겁게 벌어진 우라늄·동 분야에 뛰어들었기 때문에 초기에 어려움을 겪는 것은 어쩌면 당연한 수순인지도 모른다.

전방위적이고 총체적인 協業체제로 대응

|

| 페루의 구리 탐사 프로젝트 현장에서 매장량 확인을 위해 시추중인 모습. |

이러한 자원확보 전쟁의 뒤에는 위험을 무릅쓰고 고산지대나 오지를 오간 직원들의 노고가 있었다. 필자도 2009년 3월에 아프리카 니제르 방문 길에 황열병 예방주사의 부작용으로 곤욕을 치렀고, 볼리비아에서는 고산병으로 고생했다. 또 해당 국가 대통령을 만나기 위해 비행기, 자동차, 배를 갈아타며 이틀을 날아가 늦은 밤에 정장을 차려입고 몇 시간이나 기다리는 상황도 벌어졌다.

이런 노력 덕분에 의미 있는 성과도 많았다. 우리 공사는 외국 국가로는 처음으로 볼리비아와 우유니 광산의 리튬광 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 리튬이 차세대 에너지로 떠오르면서 세계 각국이 볼리비아 리튬을 선점하려는 경쟁이 벌어진 가운데 우리가 가장 먼저 유리한 고지를 점한 것이다.

또 파나마에서는 단일 광산으로는 세계 15위 규모인 초대형 구리광산 지분 20%를 인수했다. 이로써 광물공사는 파나마, 볼리비아, 페루 등 중남미의 유망한 구리사업을 연이어 확보하게 됐다.

정부는 정밀한 자원외교를 통해 자원보유국에 경제발전의 경험을 전수하고 산업협력, 국제원조 등을 지원한다는 방침이다. 또 정부는 해외 자원개발을 위한 투자재원을 확충하고, 광물자원공사 등 공기업을 초대형기업으로 육성하며, 민간기업들의 해외 자원개발 참여를 활성화하기 위한 각종 지원제도를 마련한다는 계획을 세웠다.

10년 후에 결실이 나타날 것

세계 각국은 자원 선점을 위해 지금 이 순간에도 보이지 않는 전쟁을 벌이고 있다. 시간이 지날수록 치열해질 이 전쟁에 한국도 가세했다. IMF 위기에 가장 먼저 해외자원개발 사업을 정리했던 민간기업들도 2008년 이후로는 폭발적으로 해외 자원개발에 참여하고 있다. 정부는 각종 지원책과 대비책을 쏟아내며 자원외교에 나서고 있고, 공기업은 최전선에서 몸으로 뛰고 있다. 民官公(민·관·공)이 힘을 합쳐 자원확보와 대한민국 세일즈에 나선 것이다.

자원산업은 탐사부터 개발, 생산, 활용에 이르기까지 10년 이상의 기간이 소요된다. 한국은 상대적으로 해외자원개발에 진출이 늦은 편이다. 그러나 아직 늦지 않았다. 지금 치르고 있는 자원전쟁의 결실은 수년 뒤 GDP 4만 달러 시대에 진입하는 버팀목이 되어줄 것이다. 자원확보의 뜨거운 열기가 국내외 자원개발 현장으로 널리, 그리고 오래도록 지속되기를 기대해 본다.★