- 대덕특구 전경.

月刊朝鮮은 ‘대덕연구개발특구 지원본부’의 협조를 얻어 정부출연 국책연구기관 베스트 10을 소개한다. 베스트 10은 연구기관의 규모와 인력, 연구성과 등을 종합적으로 고려해 선정했다.

[한국전자통신연구원]

IT 융합기술의 산실-경제 파급효과 104조5725억원

|

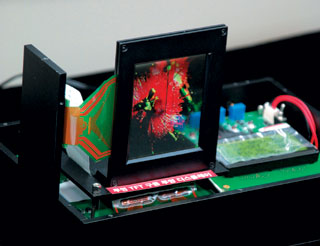

| 한국전자통신연구원이 개발한 스마트창. |

1976년 설립된 한국전자통신연구원(ETRI·원장 崔文基)은 국내 최대의 전자정보통신 연구기관이다. ETRI는 지난 33년 동안 과학한국의 입지를 구축하는 데 중추기능을 해왔다. 全(전)전자교환기·초고집적 반도체·행정전산망용 主(주)전산기·디지털 이동통신 시스템·ATM(비동기 전송방식) 교환기·光(광)전송시스템·지상파 DMB(방송과 통신이 결합된 멀티미디어 방송 서비스)·와이브로(무선 휴대 인터넷)·4세대 무선전송시스템 등 정보통신의 핵심기술을 개발했다.

지식경제부 산하 국책연구기관인 ETRI는 정보통신·전자 분야의 기술개발, 전문인력 양성 등을 목적으로 한다. 정규직원이 1900여 명으로 석·박사 연구인력이 전체 인력의 97%를 차지한다. 연구원 1명이 연간 사용하는 연구비는 1억8000만원에 달한다.

ETRI는 지난 5년간(2003~2007년) 연구비 2조1654억원을 들여 1424개의 연구과제를 수행했다. ETRI의 특허출원은 연간 2500건이 넘는다. ETRI가 지난 5년간(2003~2007년) 획득한 기술료 수입은 2187억원(1683건 민간업체 이전)이다. 이 수치는 국내 전체 공공연구기관이 한 해 동안 거둬들이는 기술료 수입의 75%에 해당한다.

기술평가 전문기관이 조사한 자료에 따르면, ETRI가 개발한 CDMA(디지털이동통신 시스템)의 경제효과는 66조36억원이다. 이 액수는 CDMA를 개발하기 위해 들어간 비용의 300배에 해당한다. 보고서에 따르면, ETRI가 개발한 전체 기술의 경제효과는 총 104조5725억원이다. 박상년 ETRI 연구원은 “ETRI의 실질적 파급효과는 투입 연구비와 비교할 때 수백 배에 이를 것으로 추산된다”고 했다. 박 연구원의 얘기다.

“기술은 사람을 위해 존재하고, 사람에 의해 만들어집니다. 결국 사람이 기술을 만드는 가장 큰 재산이죠. 오늘의 ETRI가 있기까지는 대한민국 1% 전문가 그룹의 맨 파워가 있었기 때문에 가능했습니다.”

ETRI는 기술 상용화를 위해 ‘ETRI 창업기업’과 ‘연구소기업’을 운영하고 있다. ETRI가 설립한 창업기업 수는 현재 280여 개에 달한다. 1개 회사에 근무하는 평균 종사자 수는 33명이고, 연평균 매출액은 181억원이다. 상용화를 통해 5조3764억원의 생산유발 효과를 거뒀고, 4만860여 명의 고용창출 효과도 가져왔다. 창업기업 중 코스닥에 등록된 업체는 (주)핸디소프트, (주)서두인칩, (주)하이퍼정보통신 등 14개 회사다.

연구소기업은 2007년 8월 2개 회사를 설립한 데 이어, 2008년 10개를 설립했고, 2010년까지 총 35개의 연구소기업을 설립할 예정이다. 연구소기업이란 국책연구기관이 보유한 연구성과를 민간기업이 보유한 자본과 경영 노하우를 결합해 설립한 기업을 말한다. ETRI의 연구소기업으로는 오투스·매크로그래프·테스트마이다스·비티웍스·지토피아·넥스프라임 등이 대표적이다.

ETRI는 2008년 2월 IT기반의 원천·핵심 기술을 선점하기 위해 관련 조직을 융합형 조직체계로 바꿨다. 또 R&D 실용화를 위해 기술전략연구본부와 기술사업화본부를 설치했다. 2008년 7월에는 융합부품·소재연구부문 산하에 차세대 태양광연구본부를 신설했다.

ETRI가 2008년에 달성한 연구성과 중 대표적인 기술로는 와이브로 에볼루션, 유연성 염료감응 태양전지 기술, 투명 스마트창 기술 등이 있다.

와이브로 에볼루션이란 시속 350㎞로 이동 중에도 무선으로 인터넷 서비스를 제공받을 수 있는 기술이다. 세계 최초로 개발한 고속 이동환경용 무선전송 기술이다. 현재 이 기술과 관련해 170여 건의 국내외 특허를 출원했으며, 학계에 60건의 논문을 발표했다. 세계 와이브로 시장에서 국내기업이 33%의 시장점유율을 확보하고 있다는 점을 감안할 때, 2012년까지 31조원의 파급효과를 거둘 것으로 전망된다.

유연성 염료감응 태양전지 기술이란 고효율 태양전지를 유연성 금속기판에 적용한 전원장치 기술을 일컫는다. 쉽게 말해 종이처럼 휘는 금속기판에 전력을 생산할 수 있는 장치다. 최근 세계적으로 주목받고 있는 저탄소 녹색성장 산업의 대표 기술이라 할 수 있다. 2015년까지 6조원의 경제효과를 볼 수 있다고 한다.

투명 스마트창 기술은 기존의 실리콘 반도체 기반의 전자소자를 투명한 전자소자로 대체해 투명 단말기기를 만들 수 있는 기술이다. 투명한 유리를 컴퓨터 단말기처럼 사용할 수 있는 셈이다. 이 기술은 장난감에서 기능성 자동차 유리, 지능형 쇼 윈도까지 다양한 분야에 응용할 수 있다.

박상년 연구원은 “국민소득 3만 달러 시대를 열어 나가는 데 핵심적인 원동력을 제공하는 곳이 바로 ETRI”라며 “세계 최고의 정보통신 연구기관으로서 역할을 다할 것’이라고 했다.

[한국원자력연구원]

後孫을 위한 원자력-34조4000억원 부가가치 창출

|

| 한국원자력발전소가 개발한 열수력 종합효과실험장치인 아틀라스. |

북대전 IC 출구에서 정면을 바라보면 야트막한 野山(야산) 꼭대기에 ‘후손을 위한 원자력’이라는 문구가 적힌 커다란 광고판을 볼 수 있다. 그 뒤로 대한민국 원자력 기술의 산실인 한국원자력연구원(KAERI·이하 원자력硏·원장 梁明承)이 자리 잡고 있다.

부지 142만㎡(43만평) 규모에 관련 건물 54개 棟(동)이 들어서 있다. 면적을 기준으로 대덕특구 단지에 입주해 있는 국책연구기관 중 최대 규모다. 원자로 연구시설, 핵연료주기 연구시설, 기초·기반 연구시설, 방사선이용 연구시설 등이 설치돼 있다. 전북에 있는 정읍분원(부지 33만㎡)에는 방사선과학연구소 등 13개 시설이 입주해 있다.

원자력硏은 전체 직원 1119명 중 석·박사급 연구기술직이 872명으로 전체 인력의 80%를 넘는다. ‘박사 後(후)’ 과정을 밟는 인력도 상당수다.

원자력硏은 1959년 한국전쟁 이후 폐허 수준인 국내 과학·산업기술을 발전시키기 위한 첫 조치로 설립됐다. 이후 산업발전의 動力(동력) 역할을 했다. 그 결과 우리나라는 세계 6대 원자력 발전국으로 성장했다. 원자력硏 홍보실의 이종민씨는 “원자력연구원이 걸어온 길이 바로 한국경제 성장의 역사”라고 했다. 그의 말이다.

“원자력은 산소처럼 깨끗한 에너지입니다. 석유·석탄 등 화석에너지를 대체할 수 있는 값싼 에너지이면서 온실가스를 배출하지 않는 미래 청정에너지죠. 정부의 이산화탄소 감소정책에 따라 원자력硏은 향후 수소 생산기술과 첨단 원자로·핵연료 연구, 방사선 융합기술 개발에 박차를 가할 예정입니다.”

원자력硏이 그동안 거둔 성과는 상당하다. 경수로용 핵연료 국산화, 연구용 원자로 ‘하나로’ 설계 및 건조, 한국표준형 원전 ‘KSNP’ 개발, 일체형 원자로 ‘SMART’, 원전감시용 수중로봇, 방사성 동위원소인 홀뮴 166과 키토산의 착화합물을 이용한 간암치료제 ‘밀리칸주’ 개발, 열수력종합실험장치 ‘ATLAS’ 개발 등이 대표적이다.

원자력硏은 ‘사용후 핵연료’ 속의 각종 핵물질을 분리·정제하는 ‘파이로 프로세스’ 기술 개발에 힘을 쏟고 있다. 이 기술을 이용하면 ‘사용후 핵연료’를 제4세대 원자로에서 再(재)사용할 수 있다고 한다. 이 기술은 우라늄 자원의 활용률을 지금보다 최대 100배 증대시킬 수 있는 ‘꿈의 기술’로 불린다.

한도희 환경친화성 원자로개발단장은 “사용후 핵연료의 방사성 독성이 천연우라늄 수준으로 떨어지는 데 약 30만년이 걸리는 반면 파이로 프로세싱으로 추출한 고방사성 물질들을 소듐냉각고속로에서 연소시키면 1000년 이하로 줄일 수 있다”고 했다.

원자력연구원은 1997년부터 소듐냉각고속로 개발에 착수, 지난해 중형 소듐냉각고속로인 ‘칼리머-600’의 개념설계를 마쳤다. 칼리머-600은 제4세대 원자력시스템 국제공동개발연구 프로젝트의 참고 爐型(노형)으로 선정됐다. 우리 기술력을 국제적으로 인정받은 것이다.

원자력硏 종합엔지니어링 실험동에는 높이가 30m나 되는 실험장치가 있다. 단일 실험시설로는 국내 최대 규모인 ‘아틀라스’이다. 원전에서 방사선 유출 사고가 발생했을 때를 가정해 원자로의 성능과 안전성을 실험하는 장치다. 아틀라스 內(내)에는 지하 3층, 지상 6층짜리 엘리베이터가 설치돼 있다.

원자력硏은 2002년 아틀라스의 기본설계를 완료하고 2003년 장치 구축에 착수했다. 2005년 말 제작 및 설치를 완료하고 시운전을 마친 뒤 지난해부터 본격 가동에 들어갔다. 백원필 열수력안전연구센터장은 “아틀라스는 과거의 실험시설들보다 훨씬 높은 수준의 기술을 요구하는 시설”이라며 “주요 기기를 공급하는 국내 업체들의 경험이 부족해서 어려움이 컸다”고 회고했다.

원자력硏은 1995년부터 세계적 수준의 연구용 원자로인 ‘하나로’도 운전해 오고 있다. 하나로는 국내 유일의 연구용 원자로다.

원자력硏은 의료·공학·농학·생명과학 분야에서 활용할 수 있는 방사성동위원소도 생산 중이다. 이를 이용해 난치성 질환 치료제 홀뮴과 갑상선 질환 치료용 요오드, 의료용 이리듐 등을 개발했다.

원자력硏은 1990년대부터 2006년까지 177건(무상실시 77건 포함)의 기술을 민간기업에 이전했다. 창업보육센터를 통해 21개의 벤처기업도 만들었다. 정부출연기관 최초로 기술출자 방식으로 설립한 (주)선바이오텍은 2005년 과학기술부 지정 제1호 연구소기업으로 지정됐다.

원자력硏은 1997년부터 2006년까지 1조6283억원을 투자해 34조4000억원의 부가가치를 창출한 것으로 파악됐다. 투자 대비 21배의 성과를 달성한 셈이다. 원자력硏 측은 국내 산업 매출증대에 23조6000억원, 국민경제 분야에 9조2000억원, 이산화탄소 배출 저감에 1조6000억원의 부가가치를 만들어낸 것으로 전했다.

[국방과학연구소]

세계 수준의 名品무기 개발-국방과학기술력 세계 10위

|

| 국방과학연구소가 자체 개발한 KT-1 기본훈련기. |

무내미. 국방과학연구소(ADD·Agency for Defense Development·소장 朴昌奎)가 위치한 地名(지명)이다. 무내미는 대덕연구개발특구에서 조치원 방향으로 10㎞ 가량 떨어진 곳에 있다. 수십 동의 ADD 건물은 무내미 일대 야산 350만㎡에 꼭꼭 숨어 있다. ADD 정문 안내실에서 만난 한 관계자는 “연구소에 관한 자세한 사항은 軍(군)기밀에 속한다”며 구체적인 설명을 피했다. ADD에는 석·박사급 연구원 2500여 명이 근무하는 것으로 알려졌다.

ADD는 첨단연구개발 역량 提高(제고), 大軍(대군) 싱크탱크 역할 강화 등이 기본 목표라고 한다. 병기장비 및 물자에 관한 연구개발, 시험 등을 통해 세계 일류 국방과학연구소를 지향한다는 것이다.

현재 ADD는 정밀타격, 지휘통제·통신, 감시정찰·센서, 에너지, 지상·무인화, 수중·해양, 항공·무인기, 시험평가 등으로 나뉘어 연구개발을 진행하고 있다. 소장 산하에 전산정보센터, 합동모의분석센터, 편조 체계개발단 등의 기구도 있다. ADD 관계자는 “국방부를 비롯해 각 군, 합참, 방위사업청, 방산업체 등과 유기적인 협조체제를 구축하며 연구를 하고 있다”고 했다.

ADD는 1970년 낙하산, 소총 등 기본병기조차 미국에 의존하던 시절에 창설됐다. “자주국방 없이는 국가 안위를 확신할 수 없다”고 생각한 朴正熙(박정희) 대통령의 의지에 의해 설립됐다. ADD 해상무기체계 개발본부장을 지낸 宋埈泰(송준태) 박사에 따르면, ADD 설립은 혈맹국인 미국도 모르게 은밀히 추진했다고 한다.

예상대로 미국은 연구소 설립에 부정적이었다. 한국이 연구소를 설립할 경우 미국에 대한 의존도가 감소돼 對韓(대한) 통제력이 약화될 것을 우려했기 때문이라고 한다. 그러나 한국이 제3국과 군사기술 협력을 추진할 수 있다고 판단한 이후부터 호의적으로 변했다.

ADD 영문이름과 관련해 다음과 같은 일화가 있다. 당초 ADD의 영문이름은 RADS(Research Agency for Defence Science)였다. 그런데 미국 측은 “Defence Science라는 용어가 군사기술 지원에 장애가 된다”며 改名(개명)을 제안한 것이다. 과학적 연구보다는 개발에 중점을 둬 현재의 ADD(Agency for Defence Development)로 변경했다.

ADD는 창설 이후 항공사업본부(1974), 해상·수중사업본부(1976), 부설 국방품질검사소(1981), 창원 기동시험장·진해 해상시험장(1995), 국방정보체계연구소(1999), 국방기술품질원(2006), 전자시험장(2006), 항공시험장(2007) 등을 설립하며 지금의 모습을 갖췄다.

ADD 산하 지상무기체계 본부는 화력·기동·탱크·화생 분야의 연구개발을 수행한다. 사격통제 시스템과 방호력 기술 등을 포함한 10개의 특성화된 연구실험실을 보유하고 있다.

수중·해양무기체계 본부는 해군 무기체계를 연구개발한다. 수중무기·수중탐지·전투체계·해상 플랫폼과 9개의 함정 및 해양기술 전문연구실을 갖추고 있다.

항공·유도 무기체계본부는 對空(대공)·對地(대지)·對艦(대함) 등의 첨단 유도무기체계를 개발한다. 첨단 복합무기체계의 상징이라 할 수 있는 항공무기체계를 개발하는 본부로 유도·항공분야 연구실험실과 항공시험장을 갖추고 있다.

통신·정보·電子戰(전자전) 무기체계본부는 군의 현대화와 정보전·전자전 등에 필요한 통신전자·정보소프트웨어·지휘통제 전자전 체계 등을 개발한다. 전자전 실험실, 위성통신 실험실 등을 운영한다.

ADD는 지난해 建軍(건군) 60주년을 기념해 자체 개발한 名品(명품)무기 10가지를 선정했다. 세계 무기 시장에 내놓아도 손색이 없을 정도로 우수한 주요 무기를 소개하면 다음과 같다.

● K9 자주포 미래 戰場(전장) 환경을 고려한 K9 자주포는 사거리(40㎞), 반응성, 기동성 및 생존성이 우수한 자주포로 세계에서 두 번째로 전력화된 52구경 자주포다.

● K21 보병전투장갑차 40㎜ 주무장과 對(대)전차 유도미사일이 탑재돼 敵(적) 장갑차와 전차를 파괴할 수 있다. 이 장갑차는 전차 수준의 기동력은 물론 에어백식 부양장치가 탑재돼 있어 水上(수상)운행이 가능하다.

● K2 전차 독자개발한 세계 최상급 전차다. 120㎜ 활강포, 표적 자동탐지 및 추적장치, 유기압 현수장치, 피아식별장치, C4I 체계와 연동된 차량 간 데이터 통신 시스템 등의 첨단기술이 탑재돼 있다.

● K11 복합형 소총 敵軍(적군)의 머리 위에서 폭발이 가능한 차세대 소총이다. 구경 5.56㎜ 기존 소총과 구경 20㎜ 공중폭발탄 발사기 등 두 가지 총열을 하나의 방아쇠로 사용할 수 있다. 열 추적기와 레이저 장치 등을 통해 야간에도 정밀사격이 가능하다.

● 신형 輕魚雷(경어뢰) 청상어 함정과 항공기에 탑재해 잠수함을 공격한다. 청상어는 표적 충돌에 의해 폭발하며 1.5m 철판을 관통할 수 있다. 저소음 추진·수중 음향탐지·탄두 위력 면에서 세계적 수준이다.

● 艦對艦(함대함) 유도무기 해성 구축함·호위함·초계함 등에 배치해 운용할 수 있는 세계 최고의 艦對艦(함대함) 유도무기다. 對(대)전자전 능력을 보유한 레이더 탐색기·고착식 관성항법장치·위성항법 장치가 부착돼 있다.

● KT-1 기본훈련기 한국 공군의 T-37을 교체하기 위해 개발된 한국 고유의 최초 군용기다. 950마력 엔진을 장착한 KT-1은 편대비행, 야간비행, 계기 및 배면비행 등 기동비행이 가능하다.

● 휴대용 對空(대공) 유도무기 신궁 低(저)고도로 침투하는 항공기를 타격하는 휴대용 對空(대공) 유도무기다. 기동성과 파괴성능 면에서 세계 최상급이다.

이 밖에 地對地(지대지) 유도탄인 현무와 광역전술통신체계인 URC-700K 軍위성통신체계도 있다. ADD 관계자는 “우리 연구소는 연구원 수준이나 해외 수출 규모, 무기과학기술 수준 등을 종합할 때 현재 세계 10위이며, 2015년에는 세계 7위로 올라서는 게 단기 목표”라고 설명했다. 박창규 ADD 소장은 최근 全(전) 직원들에게 “국방과학연구소는 국방과학기술 전문집단으로서 20~30년 후 한국과 한반도의 안보를 책임질 수 있는 연구소가 되어야 한다”고 강조했다.

[한국항공우주연구원]

올 여름 나로우주센터에서 국내 최초의 과학위성 발사

|

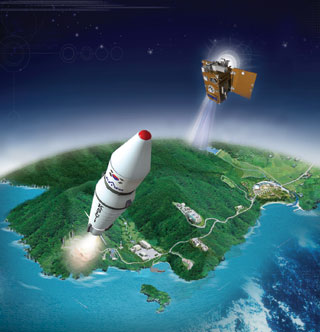

| 나로우주센터에서 한국 최초 우주 발사체인 KSLV-l에 실려 발사되는 과학기술위성 2호 이미지. |

대덕연구개발특구 동남쪽에 있는 한국항공우주연구원(KARI·이하 항우硏·원장 李柱鎭)은 1989년 한국기계연구소 부설 항공우주연구소로 출범했다. 1996년 재단법인 형태로 개편한 후 2001년 한국항공우주연구원으로 발전했다.

항우硏의 조직은 항공연구본부와 위성연구본부, 발사체연구본부, 위성정보연구소 등으로 나뉘어 있다. 항우硏에는 500여 명의 연구인력을 비롯해 800여 명이 근무한다. 연간 예산은 2008년의 경우 3634억원이었다. 우주발사체 시험동, 위성시험 확장동, 위성 시험동, 항공 시험동, 위성 운영동, 안테나 타워동, 회전익기 시험동 등의 연구시설이 있다.

항우硏은 다른 국책연구기관에 비해 역사는 짧지만 그동안 이룬 성과는 작지 않다. 경항공기(1993), 쌍발 복합재료 항공기(1997), 중형 과학로켓 KSR-II(1998), 국내 최초의 다목적 실용위성 아리랑 1·2호(1999·2006), 한국 최초의 액체추진 과학로켓(2002), 과학기술위성(2003), 다목적 성층권 장기체공 무인비행선(2003) 등이 대표적인 성과다.

항공기술은 정밀기계·전기·전자·재료 등 관련 기술을 총 망라하는 연구개발 집약형 기술이다. 이 때문에 他(타)산업에 전달하는 파급효과가 강하다.

항우硏은 국가 大型(대형) 체계개발사업인 KHP(Korean Helicopter Program) 사업의 주관기관이다. 항우硏이 개발 중인 한국형 헬기의 핵심기술로는 엔진·보조동력장치·연료펌프·연료탱크·연료량측정장치·축압기·유압펌프·착륙장치 등이 있다. 2018년까지 독자적으로 헬기를 생산해 세계 7위권의 헬기기술 선진국으로 도약하는 것이 목표다.

항우硏은 스마트 무인항공기와 先尾翼(선미익) 항공기의 개발사업에도 집중하고 있다. 스마트 무인항공기 사업은 2002년부터 시작됐다. 2012년까지 세계 5위권의 무인항공기 선진기술국으로 진입할 계획이라고 한다. 자율비행, 충돌감지·회피, 능동적 적응제어 등 핵심 스마트 기능과 수직 이·착륙 및 고속비행이 가능한 차세대 지능형 무인항공기 시스템 개발을 진행하고 있다.

해외 항공시장 진입을 목표로 개발 중인 선미익기는 기동능력이 우수한 것이 특징. 선미익기는 수직꼬리날개와 수평꼬리날개를 기체의 앞쪽에 장치한 비행기를 말한다. 고속 항공기에 적용되는 비행기 형체로, 2001년 선미익기 시제품을 만들어 초도비행에 성공했다. 2006년에는 성능을 개량해 ‘반디호’라는 이름으로 해외에 수출하기도 했다. 항우硏 홍보협력실 관계자는 “현재 개발 중인 선미익기는 4인승 소형 항공기로, 동체와 날개구조가 첨단 복합재료로 제작돼 비용이 저렴하고 비행훈련·레저스포츠용으로 적합하다”고 했다.

항우硏은 지난해 한국 최초의 우주인을 배출해 주목을 받았다. 이 사업은 한국이 有人(유인) 우주기술 시대와 우주개발 사업에 뛰어드는 첫 단계였다. 항우硏은 이같은 성과를 바탕으로 차세대 국가 항공교통체계 구축에 필요한 관련 기술을 개발 중에 있다.

2009년 여름 항우硏은 전남 고흥에 있는 나로우주센터에서 국내 최초로 100㎏급 과학기술위성 2호(STSAT-2)를 우주발사체(KSLV-I)에 실어 지구 저궤도에 쏘아 올린다. 과학위성 STSAT-2는 지구온도분포 및 대기 수분량을 측정하고 他(타)위성의 궤도를 정확히 측정하는 임무를 맡는다.

우주발사체 개발사업은 실용위성 발사체 기술을 확보하고 상용화를 목표로 하는 대규모 국책사업이다. 항우硏 측은 “2015년까지 1.5m급 다목적 실용위성을 발사할 수 있는 능력을 추가로 확보할 계획”이라고 밝혔다.

[한국기계연구원]

세계 3大 자기부상열차 기술 보유

|

| 한국기계연구원이 개발 중인 도시형 자기부상열차. |

한국기계연구원(KIMM·이하 기계硏·원장 李相天) 정문에 들어서면 왼쪽으로 지상 10m 높이의 기차레일이 설치돼 있다. 국가 연구사업의 하나인 ‘도시형 자기부상열차’ 개발을 위한 시설이다. 조상배 기계硏 지식경영홍보실장은 “2012년까지 시속 110㎞급 無人(무인) 자기부상열차를 완성하기 위해 차량과 시스템을 개발하고 있다”며 “이 사업이 성공하면 일본, 중국과 더불어 세계 3大(대) 자기부상열차 보유국이 된다”고 했다.

기계硏은 기계·금속 분야의 산업기술을 향상시키고 수입 기계류의 국산화와 품질의 국제화를 위해 1976년 기계금속시험연구소로 출범했다. 1992년 본원을 창원에서 지금의 자리로 옮기면서 한국기계연구원으로 이름을 바꿨다. 2007년에는 창원 분원을 재료연구소로 특화했다. 현재 기계硏에는 300여 명의 정규직원이 근무하고 있다. 이 중 연구직은 230여 명(박사급 190명)이다. 연간 예산은 1000억원이 넘는다.

기계硏은 미래원천기술과 국가전략기술 개발을 위해 나노융합기계·지능형 생산시스템·그린환경기계·에너지 플랜트·시스템엔지니어링 등 5개 전문분야에서 연구를 진행 중이다. 최근에는 나노·마이크로 생산장비와 환경·에너지 플랜트 기계장비를 ‘2대 대표브랜드’로 선정해 역량을 집중하고 있다.

기계硏은 국내 최초의 산업용 로봇 독자기술인 6축 다관절 로봇을 비롯, 레일 위를 떠서 달리는 도시형 자기부상열차, 생활폐기물을 연료로 재생해 사용할 수 있게 한 폐기물 고형연료화 플랜트를 개발했다. LPG를 연료로 출력과 연비를 디젤수준으로 향상시킨 저공해 LPGi 엔진, 적외선 탐지기의 핵심부품인 초소형 극저온 냉동기, 반도체 생산공정을 획기적으로 개선시킨 나노 임프린트 공정장비, 디젤 차량의 매연저감을 위한 DPF 재생용 플라즈마 버너 등은 세계 최고 수준이다.

기계硏은 효율적인 産硏(산연)협력을 통해 國富(국부)창출과 경제활성화를 위해 중소기업 지원을 강화하고 있다. 기계硏은 지식경제부 산하 산업기술연구회 기관평가에서 6년 연속 우수기관으로 선정돼 대통령 표창을 받기도 했다. 기계硏은 지난해 특허등록 182건과 논문 269건의 결과물을 내놓았고 40억원 이상의 기술료를 벌어들였다.

기계硏은 대형 국가 연구개발 사업으로 자기부상열차 실용화사업(2006~2012·4500억원), 무·저공해 자동차사업(2004~2011·650억원), 나노 메카트로닉스 기술개발사업(2002~2012·1286억원), 부품·소재 신뢰성평가 기반구축사업(2000~2010·680억원)을 수행하고 있다.

[한국생명공학연구원]

바이오 기술 선도-老化와 수명연장 분야에서 세계적 성과

|

| 한국생명공학연구원 국가영장류센터에서 사육 중인 연구용 원숭이. |

생명공학은 인간이 질병, 기아, 자연재해로부터 벗어나기 위한 ‘희망의 과학’이다. 생명공학은 인간의 과학이며, 인간을 위한 과학이다. 한국생명공학연구원(KRIBB·이하 생명硏·원장 朴英薰)은 국내 생명공학 기술개발의 중추기관이다. 1985년 KIST 부설 유전공학센터로 출발한 후 1995년 생명공학연구소로 독립했다가 2001년 한국생명공학연구원으로 확대됐다.

이종우 생명硏 선임행정원은 “우리 연구원은 생명현상의 근본적 이해를 위한 기초연구를 비롯해 보건의료, 식량, 바이오신소재, 환경, 新(신)에너지 등 첨단 생명공학을 연구하고 있다”고 했다.

현재 생명硏에는 180여 명의 연구인력을 포함해 300여 명이 일한다. 별정직 연수생까지 포함하면 전체 직원은 660여 명에 달한다. 대덕특구에 위치한 본원에는 바이오융합연구본부·의과학연구본부·바이오인프라사업본부가 있고, 오창총괄본부에는 바이오의학연구소가, 전북분원에는 분자생물공정연구센터와 생물산업기술연구센터가 있다.

첨단 분야에 걸맞게 연구실적도 날로 늘어나고 있다. 국내외에서 획득한 특허건수는 2004년 223건이었다가 2007년부터 300건을 넘고 있다. 연구진이 국내외에 발표한 수준 높은 논문도 2005년부터 300건을 넘었다. 민간에 이전한 최첨단 기술은 지난 5년 동안 66건에 이른다.

최진선 생명硏 홍보협력실장은 “2016년까지 세계의 바이오 기술을 선도하는 전문연구원으로 성장할 것”이라고 했다. 이를 위해 생명硏은 BT·IT·NT를 융합해 생명공학의 최첨단 원천기술을 개발하고, 차세대 바이오신약 개발사업에 집중할 예정이라고 한다. 세포재생기술을 활용한 줄기세포와 유전체를 이용한 신기능 생물 개발도 이들의 주요 도전 대상이다.

생명硏은 최근 몇 년 동안 침팬지 유전체 연구에 매달려 침팬지의 22번 염색체와 인간의 21번 염색체를 비교분석해 인류 진화의 메커니즘을 규명해냈다. 오창총괄본부에 있는 국가영장류센터가 이 연구를 담당했다. 영장류센터는 영장류 연구를 위한 전문연구센터다. 연구용 영장류를 지속적으로 확보해 인간의 난치성질환 연구와 신의약 개발에 몰두하고 있다.

생명硏은 세계적으로 인정받는 연구성과물을 얻었다. 2006년 암세포 증식 조절 단백질을 최초로 규명했으며, 2007년에는 동물복제의 실패 원인을 규명했고, 지난해에는 성장조절 기전을 밝혀내 노화와 수명연장 연구에 크게 기여했다. 생명硏 산하 장수과학연구센터와 뇌신경연구센터가 이 분야의 두뇌 역할을 하고 있다.

생명硏은 생명공학기술을 이용해 고부가가치를 만들어내는 기술사업화에도 노력하고 있다. 식물추출물로부터 천연 염증 치료물질을 개발해 국내 제약회사에 이전해 줬다(기술이전료 26억원). 또 자생식물에서 抗(항)인플루엔자 신약 후보물질을 개발해 모 회사에 20억원의 이전료를 받고 넘겼다. 이밖에도 동식물조직 특이 신약 후보유전자 예측시스템(10억원), 종양 진단·치료용 항체개발(10억원), 위암진단 기술(6억원)을 일반기업에 전수했다.

생명硏은 2008년 역대 최고수준의 기술이전 성과(92억원)를 이뤘으며, 연구소기업인 (주)메디셀을 설립해 관련 산업 육성에 적극 나서고 있다.

이종우 생명硏 선임행정원은 “바이오 분야의 기술사업화 촉진을 통해 올해는 100억원 이상의 기술이전 계약을 달성할 것”이라며 “1호 연구소기업인 메디셀에 이어 제2, 제3의 연구소기업을 설립할 예정”이라고 했다.

생명硏은 글로벌 기관으로서의 위상을 높이기 위해 28개국 103개 기관과 협력양해각서를 체결했다. 미국, 일본, 영국 등 기술 선진국과는 교류협력을 강화하고, 세계 4대 권역별 거점(중국·코스타리카·인도네시아·남아공)을 중심으로 생물자원 공동활용 네크워크를 구축할 계획이다. 아울러 허치슨암연구소, 세계 최대 제약사인 화이자 등과 공동연구협력센터를 운영하며 파트너십을 강화해 나가고 있다.

[한국화학연구원]

에이즈와 당뇨병 치료제 개발-세계 5大 화학강국이 목표

|

| 한국화학연구원이 개발한 에이즈치료제 후보물질. |

2008년 7월 李允鎬(이윤호) 지식경제부장관이 대덕특구에 위치한 한국화학연구원(KRICT·이하 화학硏·원장 오헌승)을 방문, 孫鍾贊(손종찬) 박사를 만나 이렇게 말했다.

“이제 외국 회사가 열심히 물건을 팔면 우리 주머니로 돈이 들어옵니다. 기술수출국의 위상을 높인 쾌거가 아닐 수 없습니다. 그동안 기술개발을 위해 밤잠을 설쳤을 텐데 노고에 무한한 감사를 표합니다.”

이윤호 장관은 손종찬 박사가 에이즈(AIDS) 치료제 후보물질을 개발해 세계적인 제약회사에 거액의 로열티를 받고 기술이전을 한 데 대해 격려차 방문한 것이다. 손 박사의 공로로 화학硏은 1차 기술료 10억원을 포함해 정액기술료 85억원을 받게 됐다. 이와 함께 2028년까지 매출에 따른 경상기술료를 추가로 받는다. 상용화 時(시) 해마다 100억원 이상의 기술료 수입이 예상된다.

손 박사가 개발한 에이즈 치료제 후보물질은 부작용이 적고 1일 1회 투여로 최대의 효과를 낼 수 있어 기존 치료제를 대체할 것으로 전망된다.

손종찬 박사가 소속된 화학硏 신물질연구단은 감염증 치료제, 심혈관질환 치료제, 당뇨·비만치료제와 같은 세계적 新藥(신약)을 개발하는 곳이다.

화학硏에는 신물질연구단 외에도 그린화학연구단(친환경 석유대체 화학분야의 원천기술 개발)과 화학소재연구단(에너지소재와 화학소재 응용기술 개발)이 있다. 3개 연구단 산하에 13개 연구센터가 분야별로 나눠져 있다.

화학硏은 화학산업의 경쟁력 강화와 국가 신성장 산업 창출을 목표로 1976년 설립됐다. 첨단 화학기술을 개발해 국내 화학산업과 경제발전을 이끌어온 화학전문 연구기관이다.

화학硏은 최근 몇 년 동안 눈부신 연구성과를 낳았다. ‘석유화학 원료 중질 나프타 접촉분해기술(2002~2008)’은 연간 60만 t의 이산화탄소를 줄여 1000억원 이상의 에너지 절감효과가 있다. (주)SK에너지에 기술을 이전해 상용화를 추진 중이다. ‘차세대 청정연료 DME 제조기술’도 이산화탄소 배출량을 낮춰 에너지 절감효과를 볼 수 있다.

국내 최초로 천연가스로부터 합성석유를 생산할 수 있는 ‘GTL 파일럿 플랜트 공정(2006~2008)’은 천연가스를 다양한 형태로 전환해 사용할 수 있는 기술이다.

‘태양전지용 다결정 실리콘 잉곳 양산기술(2005~2008)’은 세계 최고의 공정기술로, 연간 1000억원 이상의 수입대체 효과를 예상하고 있다. 잉곳이란 금속 또는 합금을 녹여 鑄型(주형)에 넣어 굳힌 덩어리를 말한다. 이 기술은 현재 (주)글로실이란 기업에 기술을 이전해 상용화를 앞두고 있다.

잉곳 기술을 개발한 文相珍(문상진) 화학硏 에너지소재연구센터장은 “태양전지의 경제성 때문에 세계적으로 잉곳이 대형화하고 있다”며 “세계시장을 선점하기 위해서는 6세대 잉곳(800㎏급)을 지금 당장 개발해야 한다”고 했다.

‘당뇨병 치료제 후보물질(2004~2008)’은 기존 당뇨병 치료제의 부작용(저혈당·위장장애·체중증가 등)을 줄여 효능이 뛰어나다. 이 기술은 국내 바이오벤처기업에 이전돼 현재 임상시험 중이다. 2012년 350억 달러 규모로 성장할 세계 당뇨병 치료제 시장에서 큰 역할을 할 것으로 예상된다.

320여 명으로 구성된 화학硏은 한국을 ‘세계 5대 화학강국’으로 끌어올리는 것이 목표다. 손기정 화학硏 홍보팀장은 “5대 화학강국이 되기 위해 2011년까지 화학 원천기술 7건, 연구비 대비 기술료 수입 7% 실현을 경영목표로 뛰고 있다”고 했다.

[한국에너지기술연구원]

신개념 온돌 장치 개발-그린에너지기술 연구기관

|

| 제주 신재생에너지기지에 설치된 태양광발전 장치. |

高油價(고유가)로 세계 경제가 불안해지고 있다. 기름값이 올라가는 이유는 화석연료가 有限(유한)하기 때문이다. 현재 全(전) 세계는 자원확보 전쟁상태다. 에너지의 97%를 수입에 의존하는 한국은 세계 5대 원유수입국이자 10대 석유소비국이다. 에너지기술 개발은 제2의 에너지자원 확보라고 할 수 있다.

한국에너지기술연구원(KIER·이하 에너지硏·원장 韓文熙)은 1977년 한국열관리시험연구소로 출발했다. 태양광·풍력·바이오·연료전지·수소에너지 등 신재생 에너지 기술을 개발하고, 관련 에너지기술을 보급하는 데 노력해 왔다. 에너지硏은 국가의 에너지기술 정책 수립에도 적지 않은 역할을 했다. 350여 명(연구직 230명)으로 구성된 에너지硏은 최근들어 低(저)탄소 녹색성장을 주도하는 그린에너지기술 중심 연구기관으로 탈바꿈하고 있다.

에너지硏은 선임연구본부 산하에 신재생에너지연구본부(태양광·연료전지연구단), 기후변화기술연구본부(온실가스연구단), 효율소재융합본부, 기술지원실 등이 있다. 지식경제부와 공동으로 신재생에너지핵심기술센터를 만들어 연료전지·바이오에너지·실리콘태양전지·태양열 등을 연구하고 있다. 교육과학기술부와는 21C프론티어연구개발사업단을 설립해 이산화탄소 저감 및 처리기술, 고효율수소에너지 제조·저장·이용기술 등을 개발하고 있다.

에너지硏은 지난해 물을 분해해 수소를 대량생산할 수 있는 기술을 개발했다. 시간당 3L의 수소를 만들어 낼 수 있어 효율 면에서 세계 최고다. 이 분야에서 기술이 가장 앞선다는 일본은 시간당 1L를 생산할 수 있다.

에너지硏은 태양광발전모듈의 핵심소재인 ‘EVA 시트(sheet)’를 국내 최초로 국산화하는 데 성공했다. EVA 시트는 습기침투 등 외부 환경으로부터 태양전지를 보호하고 전지의 수명을 20~30년까지 유지하는 데 필요한 소재로 그동안 전량을 외국에서 수입했다. EVA 시트의 국내 소요량은 2008년 한해 동안 120억원에 달했다. 우리 기술이 상용화되면 3300억원 규모의 세계 시장에서 막대한 수익을 낼 것으로 기대된다.

에너지硏은 새로운 개념의 열저장 건자재 개발에도 성공했다. 열저장 미립자 캡슐을 건축자재에 혼합해 열저장률이 높은 자재를 생산한 것으로, 신개념 ‘온돌 장치’로 불린다. 연간 1800억원의 에너지 절감효과를 볼 수 있어 서민들의 주택연료비 부담을 줄일 수 있을 것으로 예상된다.

에너지硏 대외협력실의 황훈숙씨는 “에너지 전쟁이 치열한 국제상황에서 우리 연구원의 책임이 무겁다”며 “현재 개발 중인 기술이 상용화되면 상당한 국익을 창출할 것으로 예상된다”고 했다.

에너지硏은 박막태양전지, 고분자연료전지용 장치, 이산화탄소 포집용 흡수공정 등을 3대 중점기술로 선정했다. 또한 태양광·청정연료·수소연료전지·친환경건물·이산화탄소 포집 및 저장·에너지素材(소재) 등을 6大(대) 중점연구분야로 지정했다.

[한국지질자원연구원]

가스하이드레이트 발견-자원외교의 尖兵

|

| 동해 해저에서 추출한 가스하이드레이트가 노란 불꽃을 내며 타고 있다. |

2006년 10월 9일 오전 10시35분. 강원도 고성에 위치한 지진관측소에 비상이 걸렸다. 북한 함경도 지역에서 정체불명의 지진파가 퍼져 나온 사실이 우리 관측소에 포착된 것이다. 지진파는 순차적으로 국내 여러 곳의 지진관측소에서 관측됐다.

지진관측소는 곧바로 지진파(P파·S파)의 진폭을 비교, 파동이 자연지진이 아닌 핵실험에 따른 인공 발파에 의해 생성됐음을 확인했다. 발파량은 TNT 1000t 가량이며 지진규모는 3.9였다. 북한의 핵실험 감행 사실을 최초로 감지한 곳이 바로 한국지질자원연구원(KIGAM·이하 지질자원硏·원장 張浩完) 지진연구센터였다.

2007년 6월 19일 울릉도 남방 100㎞ 해상에 떠 있던 탐사용 선박 ‘탐해2호’에서 환호성이 터져 나왔다. 연구단이 2000년부터 동해 海底(해저)를 샅샅이 뒤지며 그토록 苦待(고대)했던 가스하이드레이트(발화성 고체 연료에너지)를 채취하는 순간이었다. 수심 1800m 해저에 130m 깊이의 기둥모양의 가스하이드레이트 지층과 인근 2개 지점에서 또 다른 가스하이드레이트 지층도 발견했다. 매장량은 약 6억t으로 국내 천연가스 소비량 2000만t을 기준으로 환산하면 30년간 사용할 수 있는 막대한 양이었다. 탐해2호에서 파도와 싸우며 가스하이드레이트 지층을 발견한 연구단은 지질자원硏 소속 연구원들이었다.

지질자원硏은 광물자원·국토지질·석유해저·지구환경 분야를 연구하는 전문가 집단이다. 420여 명으로 구성된 지질자원硏은 기후변화와 지질재해방지, 국토환경 보전, 新(신)에너지자원 확보, 지질자원정보 구축, 자원활용 및 소재 기술개발에 연구력을 집중하고 있다.

최근에는 지하구조를 4차원의 정밀영상으로 볼 수 있는 첨단기술을 세계 최초로 개발했다. 사람이 접근할 수 없는 지형을 탐사하기 위해 원격조종 탐사시스템도 개발했다. 그 결과 지질자원硏은 2008년 정부 혁신평가 56개 연구기관 중 1위를 차지하는 등 정부가 주관하는 각종 평가에서 뛰어난 성적을 거뒀다.

지질자원硏은 1918년 당시 조선총독부가 한반도의 광물자원을 캐내기 위해 설립한 ‘지질조사소’가 前身(전신)이다. 해방 후 중앙지질광산연구소, 국립중앙지질광물연구소, 국립지질조사소, 국립지질광물연구소, 자원개발연구소, 한국자원연구소 등을 거쳐 2001년 지금의 모습을 갖게 됐다.

김문형 지질자원硏 전략홍보실장은 “국책연구기관 중 가장 역사가 오래됐다”며 “2000년 이후부터 해외로 나가 자원외교의 첨병 역할을 하고 있다”고 했다. 지질자원硏은 현재 30개국과 100여 건의 MOU를 체결해 해외자원 확보 및 연구개발에 나서고 있다.

[한국표준과학연구원]

우주에서 자동차 번호판 식별할 수 있는 망원경 개발

|

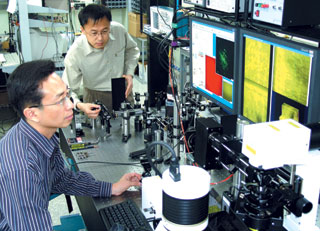

| 한국표준연구원은 살아 있는 세포를 실시간으로 관찰할 수 있는 CARS바이오현미경을 개발했다. |

1923년 노벨물리학상을 수상한 로버트 밀리컨(1896~1986). 물리학 연구에 평생을 바친 그는 과학 발전의 핵심적 요소를 ‘실험에 쓰이는 장치를 개선하고 질량을 정확하게 측정하는 과정’이라고 규정했다. ‘측정’은 그에게 노벨상을 안겨준 토대이자 학문의 근거였다.

측정은 일상생활에서 항상 일어난다. 시계를 보고, 온도를 재고, 키를 재고, 자동차의 속도를 재는 일이 측정이다. 정확한 측정을 위해서는 모든 사람들이 인정하는 절대적 기준, 즉 측정표준이 필요하다. 한국표준과학연구원(KRISS·이하 표준硏·원장 金明壽)은 이 같은 측정의 표준을 연구하는 기관이다.

1975년 출범한 표준硏은 국가 측정표준을 확립하고 측정과학기술을 개발해 보급하는 임무를 갖고 있다. ‘표준’은 과학기술과 국가경제, 국민의 삶의 질과 직결돼 있다. 한국의 측정표준 수준은 세계 6위(국제도량형국이 실시한 국제비교 결과)다.

표준硏의 최신 연구성과로 지난해 세계 최초로 개발한 ‘멀티플렉스 CARS 바이오현미경’을 들 수 있다. 살아 있는 세포를 실시간으로 관찰할 수 있는 현미경이다. 바이오현미경에는 나노 단위의 측정제어기술이 들어있다. 이 현미경을 의료진단장비에 적용하면 암과 당뇨 등을 조기에 진단할 수 있다. 또 동맥경화에 걸린 세포조직을 분자화학영상으로 진단할 수 있는 장치를 만들 수 있다.

표준硏은 대한민국 표준시계인 ‘KRISS-1’을 100% 순수 국내기술로 개발했다. 1초의 定義(정의)를 실현하는 진정한 시간 개념을 확보한 것이다.

표준硏은 또 위성탑재용 직경 2m급 광학거울도 개발했다. 이 거울을 관찰용 인공위성에 장착할 경우 해상도 0.1m 이하(우주에서 자동차 번호판을 식별할 수 있는 정도)의 초고해상도 영상을 얻을 수 있다. 대형 정밀 망원경을 국산화해 연간 수백억 원의 수입대체 효과를 얻을 수 있다. 이 거울을 사용하면 천체 망원경도 만들 수 있다.

김명수 표준硏 원장은 “2015년에는 동북아 시대를 이끄는 아시아 최고의 국가 측정표준기관으로 발전할 것이며 2020년에는 세계 5위권 안에 진입하는 것이 목표”라고 했다.⊙