『州방위군이 시위대에 발포하는 美國이 우리가 어떻다고 인권 운운하나!』

北의 金日成, 南의 민주화 세력, 태평양 건너 미국의 인권 압력에 직면한 朴正熙. 그의 「한국적 민주주의」를 신념화한 사람들은 의외로 적었다. 고독·고립감 속에서 朴대통령은 核무장을 추진한다.

北의 金日成, 南의 민주화 세력, 태평양 건너 미국의 인권 압력에 직면한 朴正熙. 그의 「한국적 민주주의」를 신념화한 사람들은 의외로 적었다. 고독·고립감 속에서 朴대통령은 核무장을 추진한다.

- 카빈총을 쏘는 朴正熙 대통령. 만주군관학교. 일본 육사, 육군경비사관학교 등 사관학교를 세 번이나 다녔던 그의 사격 자세가 일품이다.

비밀 核개발의 실무 책임자는 중화학공업과 방위산업 건설의 사령탑이었던 吳源哲(오원철) 제2경제 수석비서관이었다.

朴正熙 대통령이 추진한 核폭탄 개발은 증언자에 따라 상당히 과장되어 있다. 마치 朴대통령이 核폭탄을 만들기 직전에 피살된 것처럼 소설을 쓰기도 한다. 이 비밀 核개발에 대한 최초이자 유일한 문서는 月刊朝鮮이 2년 전에 발굴했던, 吳源哲 당시 대통령 경제제2수석비서관이 작성한 「原子核연료 개발계획」이란 9페이지짜리 보고서다. 이 문서는 核彈 개발의 방향과 전략을 쓴 것인데, 그 뒤의 추진과정과 맞추어 보면 朴대통령이 이 문서대로 했다는 느낌이 든다. 이 문서는 2급 비밀로 분류되었다가 해제된 것으로서 정부기록보존소에 있었다.

吳수석은 자신이 이 문서를 작성했다는 사실만 인정하고 일체의 설명을 거부했다. 그는 중화학공업 및 방위산업 건설, 그리고 무기개발을 책임졌던 사람으로서 核개발에 있어서도 실무 책임자였다.

이 보고서에서 吳수석은 플루토늄 核彈을 만들어야 한다고 건의했다. 우라늄 核彈을 만들 경우에는 막대한 자금과 고도의 기술이 든다는 것이었다. 우라늄 농축시설에 대한 투자액은 약 9억 달러, 건설기간은 8년이 들고 이를 가동하는 데는 200만kw가 소요된다.

플루토늄彈의 경우에는 재처리 시설에 3900만 달러, 건설기간 6년이 소요되고 대규모 電力이 필요하지 않으며 『약간의 기술도입으로 국내 개발이 가능하다』고 했다. 吳수석은 재처리 시설에 공급할 사용후 핵연료를 어떻게 얻을 것인가도 검토했다. 그는 캐나다에서 만드는 重水爐 원자로를 이용하면 연간 200kg의 플루토늄을 얻을 수 있다고 했다. 플루토늄 생산을 전문으로 하는 연구로를 도입할 경우에는 플루토늄 생산량이 적다는 단점이 있다. 吳수석은 원자력 발전소를 추가로 지을 때 캐나다 「CANDU형」 중수로를 도입할 것을 건의했다. 그는 1980년대 초에 가면 플루토늄을 뽑아낼 수 있을 것이라고 예측했다. 吳수석은 결론에서 이렇게 요약했다.

<▲우리나라의 기술 수준과 재정 능력으로 보아 플루토늄彈을 개발한다.

▲1973년부터 과학기술처(원자력연구소)로 하여금 상공부(한국전력)와 합동으로 核연료 기본기술 개발에 착수한다.

▲1980년대 초에 고순도 플루토늄을 생산한다.

▲해외 한국인 원자력 기술자를 채용하여 인원을 보강한다>

|

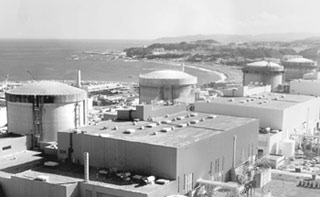

| 캐나다에서 도입한 월성 원자력발전소의 중수로는 미국 측으로부터 核개발用이라는 의심을 받았다. |

1972년 5월 崔亨燮(최형섭) 과기처 장관은 프랑스를 방문하여 원자력기술 협력과 재처리 시절 도입에 관해 논의했다. 1973년 3월엔 프랑스원자력청과 그 산하 재처리 회사인 SGN(Saint Gobin Techniques Nouvelles) 대표단이 한국에 와서 원자력연구소와 구체적인 협의를 진행했다. SGN社는 프랑스 국영회사였는데 파키스탄 등 핵무기 개발을 꾀하는 나라들에 재처리 시설을 수출하여 외교분쟁을 일으킨 적이 있었다.

우리 원자력연구소는 일단 SGN社에 대해서 시험용 재처리 시설의 개념설계를 요청했다. 그해 9월 尹容九(윤용구) 원자력연구소장이 이 회사를 찾아가 정부 간 차관교섭이 매듭지어지는 대로 공장건설 계약을 맺자는 합의를 보았다. 1975년 4월 원자력연구소와 SGN 사이에 재처리시설 건설을 위한 기술용역 및 공급계약이 체결되었다.

기자는 지금 某 연구기관에 보관되어 있는 SGN社의 플루토늄 재처리 시설 개념설계도를 볼 수 있었다. 1974년 10월에 만들어진 것이다. 이 설계도에 나타난 재처리 시설은 연간 약 20kg의 플루토늄을 뽑아낸다. 이는 작은 핵폭탄을 네 개 만들 수 있는 양이다. 건설비는 3900만 달러, 건설기간은 5년.

건물은 약 50m 사방의 높이 27.5m, 공장운영에는 책임자급 기술자 15명과 165명의 기술요원 및 74명의 노동자가 소요된다.

핵폭탄용 플루토늄을 생산하기 위한 재처리 시설 도입건은 崔亨燮 과기처 장관-朱載陽 원자력연구소 副소장-金哲 원자력연구소 대덕분소 공정개발실장을 축으로 하여 추진되었다.

재처리 시설 도입의 실무책임자인 朱박사는 美 MIT 工大에서 화공분야를 전공하고 핵연료관계 연구를 했다.

그는 吳源哲 수석이 건의한 해외 인력 유치사업에 따라 1973년 3월에 원자력연구소 특수사업담당 부소장으로 영입되었다. 그가 해야 할 일은 人材확보였다. 국내에서는 재처리 시설에 관계했던 기술자가 있을 리 없었다. 그는 1973년 5월23일부터 7월12일까지 캐나다와 미국을 방문하여 젊은 한국학자들을 이 사업에 끌어들이는 일을 했다.

金哲 박사는 매사추세츠州의 나티크 육군연구소에서 폐기문서 완전 분해과정에 대한 연구를 하고 있다가 朱박사에게 설득당해 원자력연구소로 온 경우이다. 원자력연구소가 이 특수사업을 위해 해외에서 모셔온 한국 과학자들은 약 20명. 거의가 화공·화학 전공자들이었다.

朱載陽 부소장은 플루토늄 재처리 시설에 들어갈 원료인 사용후 핵연료를 생산하기 위한 NRX형 연구용 원자로를 도입하는 일도 맡았다. 朴正熙 정부는 캐나다로부터 중수로와 NRX 연구로를 함께 도입한다는 계획을 세웠었다.

朱박사는 1973년 11월에 대만과 인도를 방문한다. 「원자력연구소 20년사」는 이 출장목적을 「NRX 원자로 도입에 따른 기술문제 협의차」라고 적고 있다. 이때 대만과 인도는 이 연구로를 가동하여 핵폭탄 제조를 추진하고 있었으므로 그에 관한 정보수집차 간 것으로 보인다. 1974년 3월 드디어 朱박사는 캐나다를 방문하여 NRX 도입을 논의하고 왔다.

한편 대량의 플루토늄 원료물질을 만들어 내는 중수로형 원자로 도입계획도 동시에 추진되었다. 吳수석이 이 방향으로 추진할 것을 朴대통령에게 건의한 두 달 뒤인 1972년 11월 이스라엘人으로서 한국이 외자를 도입할 때 수많은 중개를 해주었던 사울 아이젠버그가 캐나다 원자력공사와 대리인 계약을 맺고 한국전력 측과 접촉하기 시작했다. 1973년 4월 캐나다 원자력공사 사장 존 그레이가 訪韓하여 월성에 세워질 60만kW짜리 원자력발전소 건설사업에 중수로를 팔고 싶다는 뜻을 한국정부 측에 전했다. 당시 韓電 사장은 閔忠植. 그는 朴대통령의 뜻을 읽고서 반대를 무릅쓰고 캐나다 측을 主계약자로 선정하기로 하고 밀고 나갔다.

NRX 연구로에 쓸 重水와 천연우라늄을 미국 측에서 얻어올 수는 없으니 캐나다 측에 기대기로 한 것이다. 重水爐에는 중수와 천연 우라늄이 쓰이므로 우리는 미국 측에 의존하지 않고 캐나다를 통해서 NRX 연구로用까지도 도입할 수 있다고 보았다.

朴대통령이 1972년부터 입체적으로 진행하던 核개발 계획은 1974년 5월에 인도가 라자스탄 사막에서 核실험을 함으로써 제동이 걸리기 시작한다. 인도 核개발의 중심인물인 호미 바바 박사는 인도 재벌들이 제공한 초기 자금과 네루 수상의 전폭적인 지원을 받았다. 그가 핵폭탄용 플루토늄을 뽑아낸 것이 바로 朴대통령이 도입하려고 했던 캐나다 NRX 연구로였다. 캐나다가 이 연구로를 기술원조의 일환으로 제공했던 것이다. 이 연구로에서 나온 사용후 핵연료봉을 재처리하여 플루토늄을 추출했던 시설은 미국이 비밀을 해제하여 기술이 공개되었던 휴렉스 방식이었다. 이것도 미국회사의 기술적 도움에 의하여 만들어졌다.

인도가 核실험에 성공하자 미국 등 기존 核보유국들은 핵탄제조에 쓰일 기술과 장비의 수출을 통제하기 시작했다. 미국이 세계에 뻗어 있는 정보망을 동원하여 核개발을 추진하고 있는 나라들을 조사하는 과정에서 한국의 움직임이 포착되었다. 미국은 한국의 국방과학연구소가 「항공공업계획」이란 위장명칭下에서 地對地 미사일 개발에 착수한 사실과 함께 프랑스로부터의 재처리 시설을 도입하려는 움직임과 캐나다와의 수상한 거래를 주시하게 되었다.

1974년 10월28일, 駐韓 미국대사관은 국무부로 보낸 電文에서 『대사관은 현재 한국의 핵무기 개발 가능성을 분석 중이며, 이것을 바탕으로 地對地 미사일 개발에 대해서도 주시하고 있다』고 보고했다. 미국 측은 한국이 개발에 착수한 地對地 미사일이 핵탄 운반용이라고 판단했다는 이야기이다.

1975년 2월4일 美 국무부는 백악관의 대통령 안보보좌관 브렌트 스코우그로프트 중장에게 보낸 보고서에서 이렇게 단정한다.

<한국의 국방과학연구소는 미사일뿐 아니라 핵무기의 생산을 목표로 하고 있다는 것이 우리의 판단이다. 이는 한반도 정세에 대단히 심각한 전략적 문제를 야기시킬 것이다>

그해 3월4일 헨리 키신저 국무장관은 서울·오타와·파리·도쿄·빈 주재 미국대사관으로 긴급발송한 電文에서 이렇게 말했다.

<워싱턴의 정보기관들은 한국이 향후 10년 안에 제한된 범위의 핵무기 개발에 성공할 것이라는 판단을 내렸다. 한국의 핵무기 보유는 일본·소련·중국, 그리고 미국까지 직접 관련되는 이 지역의 가장 큰 불안정 요인이 될 것이다. 이는 분쟁이 생길 경우 소련과 중국이 북한에 대해 核무기를 지원토록 만들 것이다. 韓美동맹에도 큰 영향을 끼칠 것이다. 이 개발계획은 미국의 對韓 안보공약에 대해서 한국 측의 신뢰가 약화되었다는 것을 의미하며 朴대통령은 對美 군사의존도를 줄이려 하고 있다.

이 문제에서 우리의 근본적 목표는 한국 정부로 하여금 그 계획을 포기하도록 하거나, 핵무기 또는 그 운반능력을 갖지 못하도록 하는 것이다. 이런 노력은 多者間 협력을 통해서 이뤄져야 한다. 우리는 최근 프랑스에 대해 한국에 재처리 시설을 제공할 것인지의 여부를 묻고 있는 상태이다. 가까운 시일內에 한국에 대해서 우리는 분명한 정책을 수립할 계획이다>

1974년 8·15 사건으로 아내를 잃은 朴대통령에게 찾아온 것은 국민들의 위로이기도 했지만 야당과 지식인층이 주도한 유신체제에 대한 최초의 본격적인 도전이었다. 朴대통령이 이 시기 어디에 신경을 가장 많이 쓰고 있었는지를 대통령 면담일지로 분석해 보면 의외로 국내정치에 대한 관심이 크지 않았음을 알 수 있다.

金正濂(김정렴) 비서실장은 『朴대통령이 1970년대에 가장 많은 시간을 보낸 것은 안보(국방 외교)부문이었다. 다음이 경제, 마지막이 국내정치였다』고 말했다.

대통령 면담일지에 나타난 시간배분도 金 前 실장의 증언과 거의 일치한다.

|

| 1974년 8월22일 신민당 전당대회에서 총재로 선출된 金泳三(당시 47세). |

면담일지를 보면 이 무렵 朴대통령이 느긋하게 시간을 관리하고 있었다는 것을 알 수 있다. 밀려오는 파도처럼 끊임없이 여러 형태의 국가적 위기가 닥쳐오는 데도 그 한복판의 사령탑에 앉아 있었던 朴대통령의 시간관리는 여유가 있었다. 허둥댄다는 느낌이 전혀 들지 않는 한가로운 분위기까지 느껴진다.

이는 朴대통령의 경이로운 조직관리 행태 덕분이다. 그는 有備無患(유비무환)이란 말을 자신에게도 적용하여 어떤 사건·사고가 일어나도 대비할 수 있는 체제를 평소에 유지하고 있었다. 지휘관으로서 절대로 허용해서는 안 되는 일이 기습을 당하는 것이란 생각에 철저했다. 그는 또 아랫사람들에게 권한을 크게 위임해 놓았고 국가의 조직을 유기적·효율적으로 관리하고 있었다. 문제가 생겼을 때 자동적인 대응이 되도록 시스템을 짜놓았기 때문에 당황할 필요가 없었던 것이다.

한국사회가 가장 바쁘게 굴러갈 때 정작 대통령이 한가했다는 것은 그가 시간에 지배당하는 사람이 아니라 시간을 지배할 수 있었다는 것을 뜻한다.

1974년 10월1일부터 15일까지 보름간 朴대통령의 면담일지를 분석해 보니 재미있는 현상이 발견되었다. 면담자 수가 1960년대의 1일 평균보다 절반 이하로 줄었다. 이 기간에 朴대통령이 가장 자주 만난 사람은 申稙秀(신직수) 중앙정보부장이었다.

대통령은 보름 사이 정보부장을 11회에 걸쳐 16시간52분간을 만났다. 국회의원을 만난 횟수는 6회에 3시간30분이었다. 朴대통령의 「정치 輕視·정보부 重視」 자세를 잘 보여 주는 것이다. 이는 「대화 輕視·정보공작 重視」의 정치행태이다. 당시 정보부는 對北 기능과 함께 학생 동향과 야당공작 등 시국대책에 주력하고 있었다.

정보부를 앞세운 朴대통령의 국내통치는 국회를 중심으로 한 與野대화를 형해화하고 있었다. 정보부의 對野공작은 논리적 설득이 아닌 협박과 회유의 성격을 띨 수밖에 없었다. 이것은 金泳三·金大中의 선명투쟁파에 대한 탄압과 중도온건파에 대한 회유로 나타났다. 정보부의 정치 개입은 야당을 이간질시키는 데는 성공했으나 강경파를 거리로 내몰아 在野세력과 손잡도록 했고, 야당의 온건파를 어용화시킴으로써 與野대치를 더욱 살벌하게 만들었다.

1974년 가을에 朴대통령이 중점적으로 챙기고 있었던 國政은 대략 이런 항목들이었다.

1. 북한이 판 땅굴에 대한 대책수립

2. 한국군 현대화 계획인 율곡사업

3. 핵무기 개발을 위한 재처리 시설 도입 및 유도탄 개발사업

4. 중화학공업 및 방위산업 건설

5. 석유쇼크 후유증을 앓고 있던 경제의 회복과 수출진흥책

6. 中東 건설시장 진출 지원책

7. 새마을운동의 전국적인 확산

8. 악화되는 월남정세 점검 및 새로 등장한 미국 포드 행정부 대책

9. 공무원 기강잡기

10. 야당과 언론 및 在野운동 대책

이들 가운데 朴대통령은 경제문제에 대해서는 상공부 장관 및 재무 장관을 역임했던 金正濂 비서실장에게 권한을 크게 위임했다. 金실장은 경제기획원 장관을 중심으로 한 경제팀을 사실상 조정했다. 그는 뒤에서 조용히 일했기 때문에 오히려 실력자로서의 영향력을 충분히 발휘할 수 있었다. 朴대통령은 金실장에게 경제를 거의 전담시키다시피 해 놓고 자신은 국방·외교 등 안보에 집중했다.

일반 행정은 金鍾泌 국무총리에게 맡겼다. 李厚洛 정보부장이 물러난 1973년 12월부터 약 2년간 金鍾泌 국무총리는 역대 어느 총리보다도 강력한 권한을 행사했다. 金총리는 申정보부장과도 관계가 좋았다.

이 시기 핵심적은 역할을 한 또 한 사람은 吳源哲 제2경제수석비서관이다. 중화학공업 및 방위산업 건설, 그리고 무기 개발 및 도입 사업이기도 한 율곡사업을 책임졌던 그는 대통령의 전폭적인 지원 속에서 金실장과 호흡을 잘 맞추었다.

1972년 10월17일부터 1979년 10월26일까지 계속된 朴正熙 대통령下의 유신통치기에 언론이 권력에 굴종하여 침묵했다고 단정하는 사람들이 많다. 당시의 신문철을 읽어 보면 이런 주장이 얼마나 사실과 동떨어진 것인지 알 수 있다.

이 시기 언론과 야당은 권력에 대한 비판과 견제를 중단하지 않았다. 학생들과 종교계(특히 천주교·신교)가 對정권 투쟁을 했던 것 이상으로 기자들은 직무의 범위 안에서 최선을 다했다. 이는 기자들의 용기에서 비롯된 것이기도 하지만 자유 언론의 생리이자 선비의 바른말하기 전통이 강한 한국적 풍토의 발로이기도 했다.

유신시대 언론의 정권비판은 야당의 투쟁 강도와 정비례했다. 야당이 정부 비판에 앞장서면 언론은 반 보쯤 뒤에서 따라갔다. 야당은 치열하고 적나라한 黨內투쟁으로 국민들을 실망시키기도 했으나 全黨대회 같은 큰 집회에서는 대의원들이 놀라운 大義를 보여 주기도 했다.

그들은 계보나 금전적 유혹을 초월하여 일반 국민들의 여망을 따르는 역사적 선택을 했다. 그 예가 1974년 8월22일 신민당 전당대회에서 조직력과 금력이 가장 약한 47세의 金泳三씨를 총재로 뽑은 사건이다. 이 선택은 그 뒤 약 10개월간 계속된, 朴정권에 대한 민주화 세력의 거센 도전기를 연 단초가 되었다.

8월23일자 거의 모든 신문은 이 사건을 1면 머리기사로 크게 보도했다. 朝鮮日報는 1면 해설기사를 통해서 金泳三 총재의 등장은 「표로 표현된 야당성 회복」이라고 분석했다. 조선일보뿐 아니라 동아일보 등 주요 신문의 논조는 강경투쟁노선을 내건 金泳三 총재의 등장을 반기는 내용이었다.

동아일보 8월24일자 「횡설수설」난은 金泳三 총재를 이렇게 평했다.

<그는 능변으로써 만인의 심금을 흔들게 했던 것도 아니요, 권력과 술수가 있었던 것도 아니요, 금전과 권력이 있었던 것도 아니다. 그가 불퇴전의 기개로써 그의 궤도를 그대로 밀고 나갈 경우 그의 앞날에는 오직 큰 희망과 大成만이 남아 있다는 것을 믿어 의심치 않으련다>

신문이 이런 찬사를 여당의 권력자에게 보냈더라면 그 기자와 신문은 독자들의 비판으로 견디지 못했을 것이다. 민심의 물줄기는 다른 흐름을 만들고 있었다. 조선일보 1면 해설기사의 일부.

〈金泳三씨의 당선 확정은 신민당 대의원들이 系譜를 초월하여 그들이 평소 품고 있던 野黨性 회복이라는 열망을 票로써 표현한 결과라고 볼 수 있겠다〉

朝鮮日報는 8월23일자의 한 면을 다 내어 金泳三 총재를 탄생시킨 신민당 전당대회를 소개했다. 야당內의 무질서와 담합과 민주주의의 현장을 실감나게 보여 주는 기사이다.

〈제1야당 신민당의 전당대회가 열리는 明洞 한복판의 예술극장 부근은 대회시작 1시간 전인 아침 8시부터 붐비기 시작했다.

냉방시설이 되어 있지 않은 식장 안은 대회의 熱氣와 후보의 角逐戰으로 찌는 듯이 더웠고 1층과 2층에 지역별로 자리를 잡아 앉은 代議員은 웃옷을 벗은 채 中央黨에서 나눠 준 부채로 열심히 더위를 쫓고 있었다.

오전 11시 25분 黨首선출 안건이 상정되자 대회 분위기는 최고조에 달했다. 전당대회 의장의 의안 상정이 선포되자 웃옷까지 벗고 나선 金應柱 대의원과 朴永祿 의원이 壇上으로 올라가 발언권을 요구했고 좌석에서는 『발언을 주라』, 『주지 말라』는 고함이 함께 나왔다.

의장의 『黨首 선출은 黨憲에 따라 발언없이 無記名투표로 들어간다』는 선언과 함께 壇上에는 투표함과 記票所가 차려지고 투표요령과 유·무효 판정기준 등이 설명되었다.

투표는 金義澤 당수권한대행, 權仲敦 前 전당대회 의장을 비롯, 총재단, 지도위원, 정무의원, 국회의원, 지구당 의원장 순으로 진행되었다. 壇上 오른쪽과 왼쪽에 마련된 등록소에서 대의원증과 주민증을 제시한 뒤 투표용지를 교부받아 했다.

호명되는 대의원 중에는 金大中씨의 이름도 들어 있었으며, 安養 교도소에서 복역 중인 趙尹衡·金相賢·趙淵夏·金漢洙·李鍾南씨 등의 이름은 빠르게 불려 지나갔다. 투표하는 대의원 중에는 政界 일선에서 물러나 있는 李相喆 고문과 10月維新 후 政治에서 손을 뗀 朴鍾律씨의 얼굴도 보였다. 투표가 진행되는 동안 후보들은 사방을 살피면서 분위기 파악에 분망했고 그들의 조직 참모들은 투표하기 위해 단상으로 나가는 대의원들을 붙들고 귀엣말을 주고 받는 등 최후의 호소를 하는 모습이 군데군데 보였다.

낮 12시가 되자 미리 배부된 대의원들의 식권이 빵과 우유를 넣은 점심식사 봉지와 교환됐으며 회의장은 후보들의 초조감, 담배연기, 빵 봉투 뜯는 소음 등으로 사막에서의 전쟁을 방불하는 더위가 짓눌렀다.

오후 1시에 呼名이 끝나자 곧이어 투표종료가 선언되고 개표가 선언됐다. 투표자 729명, 투표용지 교부 729장이라는 대조 결과가 발표되고 후보 이름 밑에 붓 뚜껑으로 기표된 투표용지가 개표 책상에 쏟아졌다. 보도진들과 개표 종사원들로 40여 평의 壇上은 완전히 메워졌다. 투표용지를 점검한 결과 투표자보다 2장이 많아 관계자들을 긴장케 했으나 사무착오임이 곧 밝혀졌다.

개표가 진행되는 동안 후보들은 초조한 빛으로 신문을 보거나 대회장을 거닐었다. 후보참모들은 개표의 중간중간 결과를 후보들에게 보고하여 혼잡을 빚기도 했다. 투표용지 중에는 白紙 투표와 「金大中」이라고 쓰인 것도 있다는 얘기가 들려왔다. 개표가 반 이상 진행되자 金泳三씨의 우세가 드러나기 시작했고 기쁨에 넘친 金후보 지지자들은 壇上과 壇下에서 손으로 V字와 동그라미 표시를 지으며 승리를 기뻐했다.

그와 동시에 각 후보참모들은 2차 決選 투표준비를 위해 이곳 저곳에서 협상을 벌이기 시작했다. 傳統野黨의 새 旗手를 정하는 幕後의 密談이 펼쳐진 것이다.

오후 2시25분 1차 투표결과가 발표되자 회의는 停會된 가운데 각 후보 간의 제휴협상이 본격화했다. 金泳三씨는 高興門 부총재와 같이 기자석 부근에 와 귀엣말을 주고 받았다. 이때 주고 받은 얘기는 3일 전에 있었던 합의사항을 확인하기 위한 것이었다.

1차 투표가 진행되는 과정에서 鄭海永씨와 자리를 같이한 金씨는 鄭씨가 안 포켓에서 제휴에 관한 서류를 내놓으면서 제휴문제를 거론했으나 金씨는 『우리끼리 잘해 보자』면서 구체적인 얘기를 하지 않았다. 金씨는 이때만 해도 鄭씨의 표가 별로 많지 않을 것이라는 예상 아래 이 같은 태도를 취한 것 같다.

1차 투표가 끝나자 辛道煥 사무총장과 李敏雨 원내총무는 鄭海永씨와 小道具室 에서 만나 제휴를 요청했으나 鄭씨는 『일단 2차 투표에 임하겠다』고 거절했다.

1차 투표 결과를 보고 李哲承씨는 겉보기에 담담한 표정이었지만 李씨의 측근들은 「鄭一亨씨의 金泳三씨 지지 선언으로 뒤집혔다」고 화를 냈고, 宋元英 의원은 『鄭씨 선언이 대세에 영향이 없었다』고 말하기도 했다. 李씨는 곧 참모 모임을 열어 金義澤씨를 지지하기로 결정했다.

오후 3시 회의는 막후협상에서 사퇴를 결정한 高興門씨와 李哲承씨의 신상발언으로 속개됐다. 高씨와 李씨는 각각 金泳三, 金義澤 후보를 지지한다고 선언하여 대의원들로부터 우레 같은 박수를 받았다. 신상발언을 끝낸 高씨는 金씨와 두 손을 움켜잡고 높이들었고, 李哲承씨도 金義澤씨와 마찬가지의 포즈를 취해 敗者의 쓰라림을 딛고 깨끗하게 협조하는 아름다운 모습을 보였다. 투표는 1차와 같은 방식으로 진행돼 오후 4시 30분에 끝났다.

2차 투표의 집계가 계속되고 金泳三 후보가 當選圈엔 미달되는 優勢로 나타나자 회의장엔 이상한 분위기가 감돌기 시작했다. 黨憲에 따라 응당 뒤따를 3차의 決選투표가 있는 대신 회의를 23일로 연기하려는 세력이 머리를 들기 시작한 것이다.

회의가 하룻밤 연기되면 資金 등 여러 면에서 열세인 金泳三 후보가 불리하리라는 것은 대부분 사람들의 일치된 견해였다. 『역사를 밤에 이루어 보자』는 책략이 꼬리를 보이기 시작한 것이다.

李忠煥 대회의장이 2차 투표 결과를 선포하자 金후보 지지자들의 함성이 터졌다.

그러나 그것도 잠깐. 李의장이 『최다득점자인 金泳三 후보와 차점자인 金義澤 후보를 놓고 決選투표를 하겠다』고 선포하자 폭력배가 춤을 추기 시작했다. 평소 辛道煥 사무총장을 따른 것으로 알려진 崔某, 金某 등 청년당원들이 壇上으로 뛰어올랐다.

이들은 李의장과 盧承煥 부의장에게 욕지거리를 퍼부으면서 주먹 세례를 할 듯한 협박적 자세를 취했다. 일부는 사회석을 발로 차고 의자를 뒤엎었다. 연기하자는 것은, 점심에 빵 한 조각 먹어 배가 고프다는 것이 이유였다. 이때가 오후 5시25분. 暴力 등살에 밀려 李의장도 壇下로 내려와 버렸다. 이와 때를 맞추어 예술극장長 金會九씨가 辛道煥 사무총장을 찾아와 장소를 비워 달라고 요구했다. 저녁 스케줄이 있다는 것이었다. 그러나 金泳三 후보계의 黃洛周 의원이 극장 사무처에 가서 확인해 보니 저녁 스케줄은 하나도 없더라는 것이었다.

辛총장이 대의원들에게 『장소를 내달라는 요청이 있다』고 마이크로 말하다가 야유만 받았다. 어떤 대의원은 『스케줄도 없는 것을 있다고 하는 극장 측과 金義澤, 辛道煥씨의 손발이 어떻게 그렇게 잘 맞아 돌아가는지 모르겠다』고 알 듯 모를 듯한 표정을 짓기도 했다. 폭력사태로 회의가 중단되자 대의원석에서 『빨리 속개하라』는 요구가 터져 나왔고 『내일 하자』는 요청도 간간이 들렸다.

오후 6시10분, 李대회 의장이 속개를 선언한 뒤 『조금 전과 같은 사태는 일어나선 안 된다. 내게 物理的 작용이 있었다고 해서 방망이 친 것을 철회하지 않는다』면서 決選 투표에 들어간 두 후보가 협상을 하라고 제의했다. 이에 따라 金泳三씨는 金義澤씨 자리로 찾아가 『표 결과에 승복하기로 서약하지 않았느냐, 이것은 누구 당수 못 되게 하는 장난이 아니냐』면서 결선투표에 임해 줄 것을 요청했다. 이에 대해 金義澤씨는 『내일 해도 표 변동은 없는 것이 아니냐, 지금 장내가 소란하니 내일 하자』고 맞섰다.

이 같은 대화가 끝난 뒤 金泳三씨는 李대회 의장에게 올라가 눈물을 머금고 내일 대회를 감수할 테니 신상발언을 달라고 얘기했다. 壇下에서 이 기미를 본 高興門, 李重載씨는 『무슨 얘기냐, 오늘 해야 된다』면서 黃洛周, 文富植 의원에게 신상발언을 못 하도록 말리라고 했다.

高씨는 『내일하면 다 틀리는 것』이라면서 『밤을 대회장에서 보내는 한이 있더라도 오늘 결선투표를 해야 한다』면서 黃洛周 의원의 등을 壇上으로 밀어 黃의원이 金泳三씨의 신상발언을 못 하게 막았다. 兩派의 팽팽한 대결로 시간만 끈 채 결선투표에 들어가지 못하자 金씨는 黃의원과 崔炯佑 의원과 숙의 끝에 신상발언을 하기로 결심했다.

장내를 진동하는 박수가 터졌다.

그가 『나 金泳三이는 죽어도 신민당은 죽을 수 없다는 결심으로 눈물을 머금고 대회 연기에 합의했다』고 외쳤을 때, 특히 많은 박수가 나왔다. 그의 말은 차라리 절규와 울음이었다.

이무렵 장내 분위기는 완전히 기울어 연기를 책동했던 세력은 그 분위기에 짓눌려 버린 듯했다. 金후보의 발언이 계속되는 동안 金義澤씨의 후보 사퇴 소문이 갑자기 장내에 퍼졌다. 辛道煥·柳致松 의원과 申東準 前 柳珍山 총재 비서실장이 막후에서 숙의를 한 뒤 申실장이 대의원석에 앉아 있는 金義澤씨에게 급히 뛰어 간 뒤 사퇴 이야기가 나돌기 시작했다. 金후보가 이들의 강력한 권유를 받아들였다는 것이다. 대의원들과 보도기관은 이 놀라운 소문 확인을 위해 동분서주했다.

金義澤씨가 신상발언에 나섰다. 정말 사퇴표시가 나올 것인지 가득한 의문을 가지고 그의 말을 경청했다. 약 10분간 계속된 金후보의 말은 『黨職에 연연하지 않는다』는 말과 『소요가 본의가 아니었다』 는 해명이었다. 말미에 가서 본론이 나왔다. 『나는 次點者 자격을 포기한다. 이것으로 대회가 끝난 것은 아니라고 본다. 내일 대회에서 이에 따른 의사 절차를 밟아 달라』고 말했다.

金泳三 후보 지지자들은 당선 선포만을 남긴 金씨를 둘러싸고 대회장을 떠났다〉

1974년 10월19일 李源京 문공부 장관은 중앙일간지와 방송국의 편집 및 보도국장들에게 「학원문제(대학생들의 시위), 연탄문제(연탄이 귀하고 질이 떨어져 발생하는 불만사태), 월남사태(월남에서 발생하는 反정부 시위 등)에 대해서는 기사화하지 않도록 해달라」고 요청했다. 정보부도 같은 지시성 부탁을 했다. 학생시위는 1단 기사로도 실리지 못하게 되었다.

1974년 10월5일 한국기자협회 운영위원회는 내무부 대변인으로 轉職한다는 소문이 돌았던 기자협회장 金仁洙씨에 대한 징계문제를 논의한 끝에 사과를 받고 사표를 수리하기로 했다. 10월19일 기자협회는 동아일보 문화부 金炳翼 기자를 제12대 회장에 선출했다. 기자협회장이 官界로 진출한다는 소문 자체가 징계사유가 될 정도로 당시의 기자사회는 反정부적이었다. 이 사건은 기자들의 언론자유투쟁으로 확대되는 한 계기가 된다.

10월24일 한국언론사와 민주투쟁사에서 중요한 사건이 동아일보에서 일어났다. 동아일보 기자 180여 명은 한국기자협회 동아일보 분회 주최로 편집국에서 「자유언론실천선언」 집회를 갖고 선언문을 채택했다. 역사적 문건이므로 全文을 소개한다.

<우리는 오늘날 우리 사회가 처한 未曾有의 難局을 극복할 수 있는 길이 언론의 자유로운 활동에 있음을 선언한다. 민주사회를 유지하고 自由國家를 발전시키기 위한 기본적인 사회기능인 自由言論은 어떠한 구실로도 抑壓할 수 없으며 어느 누구도 간섭할 수 없는 것임을 宣言한다. 우리는 敎會와 大學 등 언론계 밖에서 언론의 自由回復이 주장되고 언론인의 覺醒이 촉구되고 있는 현실에 대하여 뼈아픈 부끄러움을 느낀다.

본질적으로 언론자유는 바로 우리 언론종사자들 자신의 實踐과제일 뿐 當局에서 許容받거나 國民大衆이 찾아다 주는 것이 아니다. 따라서 우리는 자유언론에 逆行하는 어떤 壓力에도 굴하지 않고 自由民主社會存立의 基本要件인 自由言論實踐에 모든 노력을 다할 것을 선언하며 우리의 뜨거운 심장을 모아 다음과 같이 決議한다.

1. 新聞·放送·雜誌에 대한 어떠한 외부간섭도 우리의 一致된 團結로 강력히 排除한다.

2. 機關員의 出入을 엄격히 拒否한다.

3. 言論人의 不法連行을 一切 拒否한다. 만약 어떠한 명목으로라도 不法連行을 자행하는 경우 그가 歸社할 때까지 퇴근하지 않기로 한다.

1974年 10月24日

東亞日報社 記者一同>

그 전날인 10월23일 동아일보 宋建鎬 편집국장과 방송뉴스부 부장대우 朴重吉씨가 정보부에 연행되었다. 이 날짜 동아일보 사회면에 실린 「서울농대생 300명 데모」란 제목의 1단짜리 기사 때문이었다. 이 기사는 제2판 신문에서부터는 빠졌다. 동아일보 기자들은 편집국에서 농성에 들어갔고 연행되었던 두 사람은 밤늦게 돌아왔다. 그 다음날 아침에 역사적인 自由言論實踐宣言이 있었던 것이다. 당시 정보부는 학생들 시위 기사를 일절 보도하지 못하게 하고 있을 때였다.

동아일보 기자들의 이 선언 직후 전국적으로 자유언론수호선언이 잇따랐다. 일주일 사이에 전국의 27개 언론사 기자들과 4개 記協지부가 이 선언에 동참했다. 기자협회가 이런 확산의 매개체 역할을 했다. 기자협회는 10월26일 긴급 분회장 회의를 열고 언론자유수호특별대책위원회를 두기로 했다.

기자가 몸담고 있던 부산의 국제신보 기협분회도 10월25일 오전 결의문을 채택했다.

<1. 우리는 그동안 알릴 權利와 의무를 다하지 못했던 점을 통감하고 진실한 보도로써 言論人의 사명을 다할 것을 다짐한다.

2. 우리는 言論人이 連行되고 있는 최근의 사태를 중시하고 즉각적인 시정을 요구한다.

3. 우리는 사실을 보도한 이유 때문에 人權을 침해당한 동료에게 성원을 보내며 외부로부터의 어떠한 編輯간섭도 배격할 것을 결의한다>

기자들은 선언으로 끝내지 않고 행동으로 들어갔다. 동아일보 기자들은 자신들이 채택한 결의문을 신문에 게재해 줄 것을 회사 측에 요구했으나 거부당하자 제작거부에 들어가 10월24일자 신문을 발행하지 못했다. 회사 측에서 기사게재를 허용함으로써 25일 오전에 24일자 신문이 배달되었다. 한국일보에서도 기자들이 결의문을 싣기 위해 3일간 윤전기를 점거하고 철야농성했다.

한국일보 10월22일자 신문에 실린 월남사태 관련 기사 때문에 張康在 사장, 金庚煥 편집국장, 李祥雨 편집부장이 정보부에 연행되어 조사를 받았다. 이날 정보부 요원 두 명이 편집국장실로 찾아와 金국장을 임의동행 형식으로 데리고 갔다.

국장의 歸社를 기다리던 기자들은 연행사실과 기자들의 결의문을 기사화해야 한다면서 농성에 들어갔다. 이날 돌아온 金국장이 『나는 고생이 없었으나 여러분들이 고생이 많았다』면서 집으로 돌아가도록 설득했으나 기자들은 말을 듣지 않고 계속해서 기사화를 요구했다.

10월24일엔 기자들이 윤전기 앞에서 농성하면서 기사를 싣지 않으면 신문 인쇄를 못 하게 하겠다고 버티었다. 인쇄팀에서 윤전기를 돌리면 지키고 있던 기자들이 인쇄 중지 버튼을 눌렀다.

25일 새벽에 한국일보 경영층이 기사 게재를 결심하여 농성이 풀렸다. 이날 이화女大와 연세大 치과대학에서 反정부 시위가 있었다. 한국일보는 이 시위를 기사화하지 않았다. 사회부 기자들과 대책위원회가 편집국장에게 항의하여 5판부터 기사가 실렸다.

이런 식으로 反정부적 기사를 1단이나마 지면에 확보하려는 언론 내부의 싸움이 전국적으로 번졌다. 이런 줄다리기는, 정부의 압력을 직접 받는 편집국장과 경영층을 상대로 기자들이 항의하는 모습으로 전개되었기 때문에 정권과의 투쟁 이전에 社內갈등으로 악화되는 경우가 많았다. 이런 움직임이 신속하게 전국 언론기관으로 확산되는 데는 기자협회와 기자협회보(주간)의 역할이 컸다.

1974년 11월8일자 기자협회보는 「우리의 주장」이란 난에서 이렇게 주장했다.

<3000 기자들이 공감을 갖는다는 사실만으로도 우리는 얼마나 강력한가. 「1단의 벽」을 깨는 것이 왜 어려운가. 우리의 이성이 조금씩은 마비되어 있기 때문이다. 사진이 들어가야 할 기사, 큰 단수로 취급되어야 할 기사가 他意에 의해서 우표딱지처럼 한구석에 처박혀 있다. 마치 紙面이 일그러진 얼굴을 하고 있는 느낌이다. 그것이 오늘 우리의 自畵像이다. 일그러진 얼굴을 펴게 하는 것, 그것이 문제이다>

일선 기자들이 시작한 언론자유운동은 反정부적 목표를 내세운 것이 아니라 언론의 正道, 민주주의의 원칙을 내세운 것이었기 때문에 좀더 넓은 지원을 받을 수 있었다. 민주사회에서 너무나 당연한 주장이었으므로 이를 막으려는 朴정권의 시도는 논리가 서지 않았다. 당시 정보부가 언론사에 대해서 압력을 행사할 때도 결국은 부탁성이 될 수밖에 없었던 것은 자신들의 언론감시가 법적인 뒷받침도 없고 민주주의의 원칙에 어긋난다는 것을 잘 알고 있었기 때문이다. 그들이 동원할 수 있는 논리는 「남북분단 상황에서 이런 보도는 안보에 危害가 된다」는 정도였다.

한국기독교교회협의회와 가톨릭 주교회의, 그리고 신부들과 수녀들도 기자들의 언론자유투쟁을 지지하고 나섰다. 金泳三 총재가 취임한 이후 투쟁성을 회복한 신민당도 국회에서 朴정권의 언론규제를 猛攻했다. 1974년 후반기의 反정부 투쟁은 언론, 특히 신문기자들이 앞장서고 야당·학생·기독교(신·구교)가 뒤를 따르는 형국으로 넓은 前線을 형성했다. 이 운동은 곧 「유신헌법 철폐」 쪽으로 가닥을 잡았다.

오늘의 관점에서 31년 전의 이 상황을 돌이켜 보면 朴정권이나 기자들이나 한국의 진로를 놓고 진지하고도 근원적인 고민과 대결을 했다는 생각이 든다. 다만 방법이 달랐을 뿐이다.

불과 수개월 전에 북한정권이 파견한 암살자가 대통령의 부인을 살해하는 한국에서, 또 對南武力赤化 노선을 추구하는 북한정권을 지척에 두고 안보를 유지하면서, 석유쇼크 이후에 어려워진 경제를 발전시켜야 했던 朴正熙 정권이 과연 어느 정도의 언론의 자유를 허용할 수 있었겠는가. 당시의 국민과 언론 수준에 비추어 이 자유는 충분했던가 부족했던가?

기자들과 야당·학생·종교계의 도전은 1972년 10월17일의 비상계엄에 의한 유신조치 이후 2년 만에 처음으로 일어난 전국적 규모의 저항운동이었다. 광복 이후 언론자유가 가장 크게 억제되었던 시기는 1961~1963년의 군사혁명정부 시절, 1972~1974년, 그리고 1975년 월남 패망 후 긴급조치 9호가 공포된 이후 1979년 10월26일 朴대통령이 피살되기까지이다. 여기에다가 제5공화국 시절을 보탠다면 1980년 5월 親군부 집권 이후 1985년 2·12 총선까지가 된다. 한국 현대사 60년 가운데 15년 정도가 언론자유의 큰 침해가 있었던 시기인 셈이다. 이 기간 중에도 정권적 차원의 비판을 못 했을 뿐이지 정책적·행정적 비판은 허용되었다. 이 시기조차도 「언론자유의 암흑기」라고 표현하면 과하다는 느낌이 든다.

朝鮮朝의 전제정치 전통밖에 없는 나라에서 처음으로 민주주의를 시작했고, 그것도 북한정권의 위협이 항상 존재하던 시기에 이 정도의 언론통제밖에 없었다고 한다면 어떤 국제적 비교 기준을 적용하더라도 한국의 언론은 결코 낮은 점수를 받지는 않을 것이다(한국의 언론 발전을 평가하는 가장 유효한 기준은 똑같은 역사적 조건에서 출발했던 북한과 비교하는 것일지도 모른다).

우리는 「한강의 기적」이란 말로써 경제발전만 높게 평가한다. 경제 발전은 정치 발전, 언론 발전 없이 홀로 발전할 수 있는 것이 아니다. 언론의 발전도 한강의 기적에 못지않은 발전을 했다고 평가될 날이 올 것이다.

한국의 언론의 자유가 확대되어 간 이유 몇 가지를 꼽아 본다.

첫째, 朝鮮朝의 정치풍토가 선비 양반층의 활발한 言路를 보장했다. 말과 글로 무장한 지식인들이 정권을 잡았고, 在野 지식인인 士林의 영향력이 강대했던 조선조에선 활발한 언론활동이 항상 이어졌다. 조선조의 선비 전통을 이어받은 한국의 기자들은 아주 높은 영향력과 사회적 평가를 유지할 수 있었다.

둘째, 李承晩 대통령이 자유민주주의를 간판으로 내걸고 국민국가 건설에 나섬으로써 언론자유는 누구도 부인할 수 없는 當爲의 대명제가 되었다. 민주주의를 하는 한 언론자유는 부인할 수 없다는 거대한 大義名分을 그 어떤 권력자도 무효화시킬 수 없었다.

셋째, 한국의 현실에 비추어 미국式 자유민주주의의 기계적 적용은 국가의 안보와 경제발전에 위해가 된다고 확신했던 朴正熙 대통령조차도 언론자유 규제는 한시적인 것으로 인식하고 있었으므로 그 부하들에 의한 언론탄압엔 한계가 있었다.

넷째, 1980년대 이전에는 기자들도 좌경화되지 않아 反정부 활동을 하더라도 자유민주주의의 원칙下에서 온건하게 했기 때문에 정권 측의 탄압도 상대적으로 덜 무자비했다.

나는 1971년 기자생활을 시작하면서 親朴노선에서 反朴노선으로 전환했다. 부산에서 일선 기자를 하면서 나는 정부에 대한 폭로와 비판이 좋은 기사의 제1조건이란 생각을 하게 되었다. 이는 당시 언론의 일반적 분위기이기도 했다.

경찰 출입기자를 할 때는 매일 아침에 즉결심판자 대기실로 찾아간다. 밤에 통행금지 위반·노상방뇨·無錢取食·소란 등의 경범죄 혐의로 연행되어 온 사람들의 서류를 읽다가 공화당이나 새마을 운동 단체의 간부 이름이 나오면 꼭 꼬집는 기사를 쓰기도 했다.

특종에 눈이 먼 나에게는 새마을 운동이 가진 역사성 같은 것은 보이지도 않았다. 나는 1974년에 「중금속 오염의 추적」이란 기사로 제7회 기자협회 취재보도 부문 상을 받았다. 내가 다녔던 부산수산대학교의 교수가 조사한 어패류의 중금속 함유 상황을 기사화했더니, 이 교수는 문교부의 압력으로 징계를 당했고 학장은 물러났다. 이런 일도 기자로서의 사명감과 정의감을 충족시켜 주었다.

어둡고 썩었으며 협잡이 있는 곳만 찾아다니던 젊은 기자의 눈에는 朴대통령의 위대한 국가발전 전략이란 것이 실감나지 않았다. 교과서적인 민주주의와 서구 수준의 저널리즘 원칙이 세상 만물을 평가하는 나의 기준이 되어 있었으니 유신통치기의 朴대통령이 하는 일들 중 곱게 보이는 것이 하나도 없었다. 1974년 8월15일에 陸英修 여사가 피살되었을 때도 나의 가슴속에선 별다른 애통심이 생기지 않았다.

|

| 1974년 10월24일「자유언론실천」선언을 발표하는 동아일보 기자들. |

1974년 가을 동아일보 기자들이 시작한 자유언론실천선언을 계기로 전국의 기자들이 朴정권 비판을 위한 조직에 나섰다. 기자협회가 그런 운동의 중심이었다. 국제신보 기자협회 분회는 「밝힘」이란 소식지를 내면서 외부압력으로 기사가 줄어들거나 사라지는 것을 감시하는 활동에 참여했다. 여기에 끼었던 나는 마치 독립운동하듯이 정권비판과 진실보도란 대명제에 보람을 느끼면서 일했다. 그 과정에서 기자들이 외부압력에 흔들린다고 편집국장을 몰아세우는 일에 동참하기도 했다. 金泳三·金大中이란 이름은 나에게 희망이고 용기의 근원이었다.

한 편집기자는 1978년 12월에 金大中씨가 감옥에서 나와 병원에 입원하는 기사를 1면 옆구리 기사로 크게 취급했다가 정보부의 압력을 받은 회사에 의해 3개월 정직을 당했다. 우리는 그를 순교자처럼 우러러 보았다. 그리고 시간이 흘러 이 시대를 다른 눈으로 되돌아보는 기회가 있었다.

나는 1996~1997년 미국 하버드 대학교의 국제기자 연수 프로그램인 「니만 펠로」 과정에 수학하면서 朴正熙식 개발에 대해서 외국기자들과 많은 대화를 나눴다. 그때 나는 한 번도 만나 본 적이 없는 한 미국인을 援軍(원군)으로 삼아 東아시아의 국가발전 전략을 옹호하곤 했다.

그는 「중국의 浮上(부상)」이란 책을 쓴 윌리엄 오버홀트였다. 이 책에서 오버홀트는 중국의 근대화 전략이 朴正熙 모델을 따르고 있다고 하면서 한때 카터 대통령의 선거참모였던 자신이 왜 朴正熙식 개발전략의 정당성에 설득당하게 되었나를 흥미 있게 설명하고 있다.

이 책(「중국의 浮上」(The Rise of China. Norton. 1993) 집필 당시 홍콩의 미국 금융회사에서 국제정세 분석가로 일하고 있던 오버홀트는 하버드 대학을 졸업하고 마틴 루터 킹 목사를 추종하는 민권운동가로 활약했고, 에즈라 보겔 교수의 권유를 받아 하버드에서 중국 문화대혁명을 연구하기도 했다. 그는 문화대혁명을 연구하면 할수록 엄청난 규모의 학살에 대해서 알게 되었고 이 문제를 하버드에서 제기해 보아도 毛澤東 신봉자들이 강단의 주도권을 잡고 있었던 당시 분위기 때문에 비판만 받았다고 했다.

예일 대학원을 졸업한 오버홀트는 허드슨연구소에서 일하게 되었는데, 소장은 유명한 미래학자 허먼 칸이었다. 칸 소장은 한국의 근대화 정책을 높게 평가하고 있어 젊은 오버홀트와는 자주 논쟁을 벌였다고 한다. 오버홀트는 그러다가 1970년대 중반에 한국을 방문하고 새마을 운동이 한창이던 농촌을 구경할 수 있었다. 이때의 충격을 그는 이 책에서 생생하게 묘사하고 있다.

가장 악독한 독재자로 알고 있었던 朴正熙 정권이 농민들의 적극적인 참여를 유도하여 효율적으로 국가를 근대화하고 있는 모습은, 그가 필리핀에서 목격한 한심한 미국式 근대화와는 너무나 달랐다. 이 경험이 계기가 되어 그는 아시아의 권위주의적 정부를 바라보는 미국 학자·정치인·기자들의 위선적이고 도식적인 관점에 회의를 느끼게 되었다는 것이다.

1976년에 오버홀트는 카터 후보의 선거참모로 들어가 對아시아정책 그룹을 이끌게 되었다. 한국을 방문한 뒤 생각이 달라진 그에게 서구식 우월의식으로 꽉 찬 카터 진영의 참모들은 철없는 사람들로 비쳤다. 그때 카터 진영에서는 駐韓미군의 철수를 공약함으로써 독재정권을 응징하는 인권외교의 챔피언으로서 카터의 이미지를 조작하려고 했는데 이게 오버홀트에게는 바보짓으로 보였다.

오버홀트는 미국식 인권개념을 한국에 그대로 적용하는 것은 역사와 문화의 발전단계 차이를 무시한 미국식 오만으로 보았다. 이 경험 때문에 그는 1989년 6월의 천안문 사건 이후 중국의 인권문제와 중국에 대한 최혜국 대우를 연계시키려는 미국의 정책을 비판적으로 보게 되었다고 한다. 그는 이렇게 쓰고 있다.

〈서구 이념의 사기성은 정치발전은 항상 경제발전보다 先行(선행)하거나 동시에 이루어져야 한다고 생각하는 것이고, 아시아의 권위주의 지도자들의 사기성은 정치적 자유화 없이도 경제적 자유화가 무기한 계속될 수 있다고 믿는 것이다〉

〈세계의 현대사를 아무리 뒤져보아도 후진국가가 민주화를 먼저 하고 나중에 경제발전을 하는 식으로 성공적인 전환을 이룩한 나라가 없다는 것을 발견하게 된다. 그럼에도 불구하고 이 실패한 모델은 서구의 학자들과 언론으로부터 칭찬을 받아왔고 서구의 원조를 받아왔다. 이런 원조는 정문으로 들어가자마자 뒷문으로 빠져나가 버려 자본의 도피만 발생할 뿐이다.

이와는 대조적으로 태평양 연안 아시아 국가들의 경우에는 먼저 권위적 정부가 들어서서 근대적인 제도를 만들고 경제를 자유화하며 교육받은 중산층을 만들어 낸다. 그러면 정치지도자들이 정치적 변화를 원하든 원치 않든 자유와 민주주의가 등장하게 된다〉

이 책에서 오버홀트는 후진국이 서구식 민주주의를 하려고 하면 실패할 수밖에 없는 세 가지 이유를 들었다.

〈첫째, 후진국엔 인기주의적 선동으로부터 국익을 지켜낼 수 있는 강력하고 현대화된 국가기구가 존재하지 않는다.

둘째, 후진국엔 농지개혁이나 국영기업의 민영화 같은 개혁을 저지하는 기득권 세력은 강하나 이를 극복하고 추진할 국가주의 세력은 약하다.

셋째, 후진국엔 분별력을 갖춘 교육받은 중산층이 약하다〉

오버홀트는, 이 세 가지를 합쳐서 후진국에서 민주주의의 정착을 불가능하게 하는 문제를 「인기주의의 장벽」이라고 이름지었다. 오버홀트는 朴正熙가 바로 이 포퓰리즘을 꺾고 민주주의로 가는 제도와 중산층과 국가적 개혁을 이룩한 사람이라고 평가했다.

<朴대통령은 북한의 위협이 있음에도 집권하자마자 군사비를 삭감했다. 이런 일은 민간 정치인들이 절대로 할 수 없다. 그는 적대관계에 있던 일본과 수교했다. 이것도 유권자들로부터 지지를 받을 수 없는 일이었다. 그는 사회주의적 경향이 강하고 외국인 혐오증이 심한 군중심리를 누르고 외자유치와 무역을 장려했다. 그는 수출을 지원하기 위하여 환율을 인하했다. 이는 南美의 정부라면 할 수 없는 조치이다. 그 나라들의 지배층은 과대평가된 환율을 이용하여 사치품을 수입하고 외국에서 부동산을 사재기 때문이다.

朴대통령은 외국인의 투자를 환영하고 원자재와 기계류에 대한 관세를 내려 한국기업의 경쟁력을 높였다. 이런 개혁은 사회주의적 성향의 지식인과 과보호에 안주하는 기업인으로부터 동시에 반발을 살 수 있는 일이라 민주주의를 채용하는 開途國에서는 불가능한 것이다.

朴대통령은 현대식 국가기구를 만드는 데 성공했다. 한국군은 미군보다도 더 효율적인 집단이 되었다. 그는 무능하고 부패한 장관과 은행가들을 추방하고 연구소를 만들어 미국에서 공부한 학자들을 초빙했다. 그는 이들이 고위 관료가 되도록 하여 세계에서 가장 능률적이고 날씬한 정부를 만드는 데 성공했다.

이에 반해 미국式 민주화를 추진한 필리핀의 아키노 대통령은 지지자들의 청탁을 받아 공무원들을 임명하다 보니 정부는 커지고 효율성은 떨어졌으며, 유능한 장관들은 집단이기주의의 희생물이 되었다. 朴대통령의 개혁이 그가 원하지 않았던 민주화의 조건들을 만들어 놓았다>

朴正熙 대통령은 야당·학생·신문·기독교계가 유신체제 반대운동에 대한 연합전선을 형성하고 있을 때인 1974년 12월5일에 국민교육헌장선포 제6주년 기념식 치사를 통해서 자유와 인권觀을 이렇게 피력했다.

〈민족의 생존권은 국가존립의 기본전제일 뿐 아니라 모든 개인적 기본권의 바탕인 것입니다. 우선 북한 공산주의자들의 위협으로부터 우리의 민주주의와 자유 등 기본권을 수호해야 합니다. 그들과의 경쟁에 이겨야 하며 그러기 위해서는 우리의 국력이 우세해져야 합니다.

국력 배양이 자유와 민주주의를 지켜 나가는 길입니다. 사대의존적인 악습에서 벗어나지 못하고 현실을 외면한 무책임한 언동으로 국론분열과 사회혼란을 조성하려는 인사들의 시대착오적인 존재는 역사 속에서 기록조차되지 않을 것임을 분명히 해둡니다〉

朴대통령은 그해 12월16일 통일주체국민회의 통일안보보고회 치사를 통해서는 『자유와 민주가 자라날 수 있는 바탕이 국력배양』이라고 못을 박았다. 그는 야당과 在野세력이 주장하는 유신헌법의 개헌요구에 대해서는 『헌법만 고치면 만사가 하루아침에 다 저절로 해결되는 것처럼 국민을 속이고 오도하고 있다』고 말했다. 그는 또 『유신체제는 자주적이고 자립을 위한 창의적인 체제』라고 강조하면서 『유신체제의 정신적 기조는 주체의식과 애국심이다』라고 말했다.

朴대통령처럼 유신체제를 신념화하여 반대자들과 맞서고 그들을 설득하려고 했던 사람들은 여권에서조차도 의외로 적었다. 「유신헌법의 대통령 선출방식이 체육관에서 만장일치로 추대하는 식인데 어떻게 민주주의의 경험을 20여 년 한 국민들을 설득할 수 있는가」라는 생각이 그들을 약하게 만들었다. 朴대통령조차도 민주주의의 당위성을 인정했기 때문에 더욱 설명이 어렵게 되었다.

1960년대에 朴대통령은 야당과 언론의 공격에 대해 격정을 토로하면서 논리로써 대결하려고 했으나, 유신시대에는 정보부 등을 동원한 강압적 방법을 썼기 때문에 지식인 사회에서 자발적으로 朴대통령을 편들기도 어려워졌다. 자발적 지지조차도 어용으로 몰리는 분위기가 퍼져 있었기 때문이다. 지식인 사회에서는 경멸당하고 여권에서도 진심 어린 지원을 받지 못했던 朴대통령의 유신이념은 그러나 朴대통령의 순수함과 실적을 인정한 생활인의 양해로 하여 무너지지 않을 수 있었다.

1972년 유신선포 이후 여당은 정권을 만들어 내는 産母가 아니라 대통령의 노리개로 전락했다. 朴대통령은 政局운영에서도 공화당과 「유정회」보다는 정보부에 더 의존하게 되었다. 대통령의 가장 중요한 정치참모는 공화당 의장이나 유정회 회장이 아니라 정보부장, 나중엔 경호실장이 되어 버렸다.

최근 許和平 미래한국재단 소장은 『신념 없는 한국의 右派는 과거에 보안법·정권·反共구호로써 체제를 지키려고 했다』고 비판했다. 이런 풍토가 정착된 것이 유신기간 때였다. 朴대통령이 정보부라는 채찍으로써 나라를 끌고 가고 있으니 여당은 정권의 주인의식을 잃고서 체제유지의 구경꾼이 되어 버린 것이다. 권력자에 빌붙어 안주하면서 반대세력에 대해서는 겉으로만 공세를 펴고 안으로는 투항해 버린, 일종의 권력기생적 정치세력이 유신기간에 만들어졌다. 그 맥을 잇고 있는 것이 오늘의 한나라당이다.

유신체제는 가장 효율적이고 생산적인 국가운영 체제를 탄생시켰으나 그 代價로 투쟁성이 강한 야당과 자생력이 없는 寄生체질의 「살찐 돼지」 같은 右派정당을 파생시켰다. 두 정치세력 간의 승부는 그로부터 20년 뒤에 난다. 유정회 같은 寄生체질의 민자당은 투쟁성이 강한 金泳三에게, 민자당의 후신인 한나라당은 金大中과 盧武鉉에게 정권을 넘겨주는 것이다. 이것이 유신통치의 代價였다.

朴대통령을 그래도 가장 충직하게 뒷받침했던 것은 全斗煥이 리드하던 정규 육사 출신 장교단이었다. 이 그룹은 朴대통령의 총애를 받았고, 대통령이 추진하던 자주국방 건설에 크게 공감하고 있었다.

정규 육사 출신 장교들은 육사 때 「문민통치下의 군대」를 배운 이들이었다. 민주주의 체제下의 장교의 역할을 배운 이들이 朴대통령의 「한국적 민주주의」를 무조건 지지할 수도 없었다. 다만 이들은 朴대통령의 富國强兵(부국강병)을 위한 순수한 열정을 믿었으므로 逆心을 품을 입장은 아니었다. 이들이 10·26 뒤 김재규를 단죄했다고 해서 유신통치를 지지했다고 보는 것은 속단이다. 정규 육사장교단 출신들이 5共 탄생 때 대통령 7년 단임을 선언하고 나섰고, 이를 실천한 것도 평소 소신의 반영이었다.

유신시대의 朴正熙 통치철학에 대해서 이를 자신의 신념으로 만들어 적극적으로 홍보하고 설득해 간 드문 사람으로 꼽히는 사람은 대통령 공보수석비서관이었다가 문공부 장관으로 옮겨갔던 金聖鎭씨이다. 동양통신 워싱턴 특파원과 정치부장을 지낸 그는 朴대통령이 서양문명에 대한 더욱 넓은 지식과 견해가 필요하다고 보았다.

金聖鎭이 보기에 朴대통령은 미국 군사학교 유학 중 얻은 단편적 지식의 틀 속에서 미국을 이해하는 듯했다. 미국 사람들과 서양 사람들의 문물과 제도를 이해하려면 철학적 내지는 종교적 정신세계에 대한 문명론적 이해가 필수적이라고 金씨는 생각했다. 그는 미국의 미래학자 허먼 칸(허드슨 연구소장)과 영국의 전략가 로버트 톰슨 卿을 朴대통령에게 소개해 주어 깊은 대화를 나누도록 했다.

청와대에서 朴대통령을 만난 톰슨 卿은 자신이 말레이시아 고등판무관으로 임명되었을 때 전임자가 가르쳐 준 지혜를 이야기했다.

『전임자가 이야기하기를 「자네가 任地에 도착하거든 크건 작건 간에 우선 모든 권한을 한손에 움켜쥐게. 그러나 그 권력을 사용하려 들지 말게. 그저 장악하고 있으면서 고등판무관의 위엄과 위력을 과시하게」라고 하는 것이었습니다』

朴正熙 대통령은 이렇게 응수했다.

『우리나라에도 옛날부터 되는 집안에선 家長이 지팡이를 들고 새벽 일찍부터 집안을 둘러보며 집안일을 보살폈답니다. 그는 말을 듣지 않거나 게으름을 피우는 식구가 있으면 뒷짐을 진 채 지팡이를 흔들어 보이면서 호통을 치고 훈계합니다. 그러나 지팡이로 때리는 일은 없지요. 그저 때리는 시늉을 할 뿐이지요』

두 사람은 권력의 상징성에 의견의 일치를 본 데 대하여 유쾌하게 웃었다고 한다. 朴대통령은 자신에 반대한 학생들이나 지식인들에 대해서 「지팡이로 때리는 시늉만 하는」 식의 응수를 하려고 애썼다.

긴급조치 위반혐의로 구속하여 중형을 선고받게 한 뒤 곧 석방시켜 주는 방식이 되풀이되었다. 다만, 反국가사범이나 政敵에 대해서는 형량을 엄격히 적용했다. 사범학교 출신으로서 교사와 軍 지휘관을 오랫동안 지낸 그는 반대자들에 대해서도 훈계조의 채찍을 들려고 했다.

金炯孝 교수(당시 서강大)는 공개적으로 새마을 운동을 지지한 소수의 학자 중 한 사람이다. 그는 벨기에 루벵 대학에서 철학박사 학위를 받고 귀국했을 때 서양 철학에 젖어 있었다. 그는 박사 논문의 대상이었던 가브리엘 마르셀에 심취해 있었다. 마르셀은 인격공동체의 가치를 중요시하고 혁명과 같은 열광성이 가진 사기성을 비판했다. 金씨는 인간의 불행한 면을 강조하는 사르트르가 싫었고 진실된 카뮈가 좋았다고 한다.

그는 귀국하여 장교 신분으로 공군사관학교 조교수로 일했다. 사관학교의 분위기는 딱딱했지만 부정과 협잡을 배척하는 학생들의 정의감에는 느끼는 바가 많았다고 한다. 金씨는 이즈음 고민을 많이 했다. 서양철학과 한국 현실의 너무 큰 괴리를 느꼈기 때문이었다. 그는 柳承國 교수(당시 성균관大 동양철학과·前 정신문화연구원 원장)를 찾아가 동양철학을 배우기 시작했다. 그는 이율곡과 원효를 좋아하게 됐다. 이율곡의 「氣發理乘」 사상이 마음에 들었다. 氣와 理, 즉 이상과 현실의 힘을 다 중시하고 조화시키려는 현실적인 학문 자세가 좋아졌다는 것이다.

金교수는 조선왕조 시대 지식인의 정신사를 이렇게 이해했다.

〈개국 초기 두 가지 타입의 지식인이 있었다. 정도전은 현실, 정몽주는 이상을 중시했다. 조선조 시대에는 이 두 흐름이 줄곧 대치·교차하면서 갈등하는 바람에 지식사회의 에너지가 탕진돼 갔다. 정도전을 계승한 학자들은 官學이라 하여 권력에 봉사하는 바 되었다. 정몽주의 맥을 잇는 학자들은 급진 이상론을 펴기 시작했으니 조광조가 그 대표다. 조광조의 실패 이후 이상파들은 현실에서 물러나 학문과 교육에만 힘썼다. 이율곡은 이 두 흐름을 종합하려 하나 당쟁에 휘말려 실패하고 만다. 官學은 이념이 없는 출세주의로 흘러 타락해 버린다. 말기에 實學이 나왔지만 實學의 이상은 현실 권력의 뒷받침을 못 받아 실험으로만 그친다.

정몽주에서 시작된 순수주의는 일제시대에는 독립운동으로 나타났고, 해방 뒤에는 지식인의 비판적 의식을 지배하게 된다. 이 순수주의는 현실을 이상 속에서 증발시켜 버리고 흑백논리를 몰고 올 위험성을 늘 갖고 있다. 순수주의·저항주의는 무엇을 창조하고 책임지는 자리에 서면 공허해진다〉

이러한 생각에서 그는 朴대통령의 전통문화를 중시하는 자세나 새마을 운동을 좋아하게 됐다고 한다. 그는 朴대통령을 생전에 한 번도 만난 적이 없었다고 한다. 그는 「어용」이란 비난을 학생들로부터 많이 받았는데, 『나는 학자로서 양심에 따라 행동했을 뿐이다』라고 했다.

『당시 대학가는 朴대통령을 완전히 부정하는 분위기였습니다. 어떤 현상에도 양면이 있는 법인데, 그러한 완전부정은 非과학적이며, 그 자체가 또 다른 폭력이라고 생각했습니다. 자유 없기는 피차 마찬가지였습니다. 朴대통령을 비판할 자유는 물리적 폭력에 의해, 지지할 자유는 여론이란 폭력에 의해 억압을 받았습니다. 우리 가족에게 협박 전화도 많이 왔어요.

이런 흑백논리는 양쪽에 다 책임이 있어요. 저는 저항과 과학적 비판은 다르다고 생각했습니다. 朴대통령이 아무리 나빠도 0.001%쯤은 좋은 점이 있을 테고, 저는 그 0.001%의 좋은 점을 대변하고 싶었을 따름입니다. 朴대통령의 단점은 통치철학이 그 개인에게 종속되었다는 점입니다. 그가 이념에 종속되어야 하는 데 말입니다』

그는 10·26 뒤에도 朴대통령을 계속 옹호했다.

『國葬(국장) 때 TBC TV에서 좌담회를 하는데 저를 불러요. 주변에서는 시대가 바뀌었다고 말렸지만 나갔습니다. 저와 상대하게 돼 있었던 어느 원로는 朴대통령의 총애를 많이 받은 분인데 그 자리를 피하더군요. 人心 무상을 느꼈습니다. 저는 그 자리에서 공자가 齊(제)나라의 관중을 평가한 말을 빌려 朴대통령과 같은 현실주의자의 역사적인 역할을 긍정적으로 말했습니다.

1980년 봄에 저에 대한 중상과 비방이 쏟아져 저는 교수라는 직업에 환멸을 느끼고 차라리 行商이나 하겠다는 각오로 사표까지 썼습니다. 우리나라에는 모든 목표를 한꺼번에 이루겠다는 동시적 이상주의의 환상이 있습니다. 역사라는 것은 그 국민의 평균 실력만큼만 발전하는 것이지, 만병통치약은 역사엔 절대 없습니다』

유신시대에 기자와 판사로 근무했던 50代 두 분과 대화를 나눴다. 두 사람은 『유신시대에 언론과 법조계가 朴대통령의 독재권력에 굴종했다느니, 인권의 암흑시대였다느니 하는 것은 한참 동떨어진 이야기이다. 그런 과장은 자신의 비겁을 은폐하기 위한 핑계이다』라고 말했다.

동아일보 정치부 기자로 일했던 金聲翊씨는 이렇게 말했다.

『그때 기자들은 매일 진실을 전하려고 싸웠다. 부장·국장과 싸우고 정보부 직원들과 싸웠다. 아침마다 편집부에선 「야, 이 ××야, 그러면 니가 와서 편집해」 하는 고성이 들렸다. 기사를 삭제 또는 축소해 달라는 정보부 직원들을 향해서 하는 말이었다. 문제성 기사를 실어 주지 않는다고 기자가 부장·국장들에게 대드는 일들이 잦았다. 언론사 社主와 국장과 기자들이 고민하면서 최선을 다해 진실을 전하려고 애썼다.

정치부에선 야당 정치인들에게 더 호의적이었다. 기자들은 대통령이 지명한 유정회 의원들을 홀대했다. 金泳三·金大中씨가 버티고 있었기 때문에, 그리고 야당이 전투적이었기 때문에 언론이 야당에 의지하여 쓰고 싶은 정권 비판 기사를 쓸 수 있었다.

요사이 한나라당과 朴槿惠 대표는 민주주의 시대에 활동하면서도 권위주의 정부 시절 그때의 兩金보다도 더 용기가 없다. 언론이 군대와 정보부·대통령 비판을 제대로 못 했다 뿐이지 그 이외의 행정부에 대한 비판은 가혹하게 했다. 유신시대에 언론자유가 제약된 것은 사실이지만 봉쇄되었다고 보는 것은 과장이다. 당시 기자들이 권력에 굴종했다고 말하는 사람들은 뭘 모르고 하는 소리이다. 오늘 우리가 누리고 있는 언론자유는 주어진 것이 아니라 그때 기자들이 싸워서 얻은 것이다』

한 전직 판사도 같은 말을 했다.

『정보부 조정관이 법원을 출입하면서 시국사건에 대해서 판사들에게 간섭하려고 한 것은 사실이지만, 판사들이 소신을 가지고 밀고 나가면 어쩔 수 없었다. 나는 배석판사 시절에 사형이 구형된 간첩혐의 피고인에 대해서 징역 8년에 간첩혐의는 무죄, 보안법 위반혐의만 유죄를 선고해도 불이익을 당하지 않았다. 시국사건 이외의 재판에 대해서는 정권으로부터의 압력이 없었다』

위의 두 사람의 증언을 객관적으로 뒷받침하는 자료가 있다. 미국 프리덤 하우스의 분류법에 의하면 유신시대에도 한국의 정치적 자유는 「부분적 자유」 등급에 속했다는 것이다.

미국의 세계 인권 감시 관찰 기구인 「프리덤 하우스(www.freedomhouse.org)」는 매년 세계 192개국의 인권상황을 세 등급으로 나눠 발표한다. 기준은 정치적 자유와 시민적 자유의 합산이다. 평균 점수가 1~2.5점이면 「자유」, 3~5.5점 사이는 「부분적으로 자유」, 5.5~7점 사이는 「자유롭지 못함」으로 분류한다.

2003년 보고서에 따르면 34개국이 「자유」 국가 중에서도 1등급인 1점 국가였다. 대부분이 유럽 국가와 北美 국가들이다. 우루과이(南美)·투발루(남태평양)·마셜군도·키리바시(남태평양의 영연방 소속 島嶼 국가)·도미니카·사이프러스·바베이도스(南美)·호주·산마리노(이탈리아 반도의 小國)의 이름이 보인다. 자유 국가들 중 2등급인 1.5점 국가로는 불가리아·체코·그리스·파나마·南아프리카·폴란드·헝가리 등 28개국이 여기에 포함된다. 일본과 칠레도 이 그룹이다.

한국은 자유 국가 중 3등급인 2점 국가인데 보츠와나·크로아티아·멕시코·몽골·루마니아·사모아·대만·이스라엘·도미니카 공화국 등 11개국이다. 무장대치상황下에 있는 세 나라, 이스라엘·대만·한국이 같이 여기에 포함되어 있는 것이 흥미롭다. 세 나라는 선진국 문턱에 있는 나라란 점에서도 공통점이 있다.

무장대치 상황에선 인권을 제약할 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 「자유 국가」로 분류되고 있다는 점에선 대단한 것이다.

북한은 이 조사가 실시되기 시작한 1972년 이후 한 번도 「자유롭지 못함」에서 벗어나지 못했다. 「자유롭지 못한 국가」들도 4등급이 있는데 북한은 최악 중의 최악인 7점 국가에서 벗어난 적이 없다.

한국은 1972~1973년과 1976~1977년 사이 두 번 「자유롭지 못한 국가」로 분류되었다. 朴正熙 대통령의 유신통치기였다. 이 두 번을 뺀 朴正熙·全斗煥 통치기간 내내 한국은 「부분적으로 자유로운 국가」로 분류되었다. 한국은 盧泰愚 정권이 들어선 1988년에 처음 「자유로운 국가」로 승격했는데 점수는 정치적 자유에서 2점, 시민적 자유에선 3점이었다. 점수는 작을수록 자유롭다는 이야기이다.

金泳三 정부가 들어선 1993년부터는 자유 국가 중 한 등급이 올라 2점 국가로 되었다.

朴正熙·全斗煥 정권을 비난하는 이들은 파시즘이니 전체주의니 스탈린 체제와 같다느니 하는 비교법을 쓴다. 프리덤 하우스의 통계는 이런 비난이 과장된 것이며 「권위적 정부」라고 표현하는 정도가 맞다는 사실을 입증하고 있는 것이다.

金正濂 비서실장(朴대통령 시절)은 유신시대에 정치·공무원 사회가 깨끗해졌다고 주장한다. 정치자금을 거두는 창구가 청와대로 단일화되었고 액수도 줄었으며 代價性이 없었다는 것이다.

『제가 1972년부터 1978년 12월에 그만둘 때까지 年 20억원 정도의 정치자금을 모아서 대통령께 드렸습니다. 그전에는 공화당에서 도맡아했는데 정치가 행정에 간여하게 되어 말썽이 있었습니다. 대통령의 지시로 제가 일반 獻金(헌금)식으로 받기 시작한 후로는 불미스런 일이 없었습니다. 돈을 낸 분들에게는 아무런 반대급부도 없었습니다.

대통령 덕분에 경제발전이 되어서 사업이 잘 되니까 예의상 얼마씩 도와 달라는 것이었습니다. 이것도 대기업체 회장 20여 명에게 국한해서 부탁했습니다. 제일 큰 것이 2억원 정도였는데 3~4명이었고, 기타는 5000만원 또는 3000만원 어떤 분은 2000만원 정도였습니다.

공화당에 매월 1억원, 유정회에 2000만~3000만원, 추석·연말연시 비용으로 1억~2억원 정도가 필요하다고 판단되어서 대통령의 승인下에 그렇게 했던 것이지요. 대통령께서는 절대로 헌금을 직접 받으신 적이 없고 사람들을 만나지 않았습니다.

농민하고 관련된 사업을 하는 사람들로부터는 절대로 돈을 받지 않았습니다. 그것으로 족했습니다. 대통령께선 기회가 있을 때마다 공화당의 기구축소를 지시하셨습니다』

朴대통령이 유신을 한 가장 큰 이유 중의 하나는 정치 코스트를 줄이는 것이었다. 1971년 金大中 후보와 싸울 때 朴대통령 캠프에서 쓴 大選자금은 약 700억원이었다고 한다. 朴대통령은 이런 낭비와 함께 정치논리가 행정에 강제되어 쓸데없는 사업에 예산이 낭비되는 것을 싫어했다. 아울러 정치인들이 행정관료들의 인사에 개입하는 것도 차단했다. 한 검사 출신 변호사는 이렇게 말했다.

『유신 전에는 검사 인사에 국회의원, 특히 법사위원들의 청탁이 많았습니다. 청와대 쪽에서 법사위원들에겐 한 건씩의 인사청탁 이권을 주라고 권할 지경이었습니다. 유신 이후 이런 것이 사라지니 실력 있는 검사들이 요직에 앉게 되었습니다』

朴대통령이 엘리트 행정관료들을 정치인들의 압력으로부터 보호해 주니 오직 국가적 차원의 필요성·효율성·생산성을 기준으로 행정을 할 수 있게 되었다. 정치적 자유를 제한한 代價가 경제·행정의 생산성 향상으로 나타난 것이다. 이것이 1970년대 한국이 고도성장을 하게 된 요인 중의 하나이다.

金正濂씨는 이렇게 말했다.

『朴대통령은 특정 집단이나 계층을 위해 산업정책을 쓰지 않고, 농민·근로자 전체를 위해서 정책을 썼기 때문에 성공했다는 이야기를 세계은행 부총재로부터 들은 적이 있습니다. 南美의 경우에는 大지주와 도시의 수입대체공업家 위주로 정책을 썼기 때문에 小農들의 불만이 있어 정치가 불안해졌다는 것입니다.

그런 점에서 朴대통령이 정경유착을 했다고 보는 것은 잘못입니다. 경제가 커지니까 대기업이 자연적으로 일어나고, 잘하는 기업에 대해서는 신상필벌式으로 정부가 지원해 주었으니까 재벌이 생긴 것입니다. 방위산업을 80여 개 분야로 나눠 건설할 때, 기술적으로 어렵고 투자도 많이 드는 분야는 자연히 대기업에 부탁하게 되었습니다. 몇몇 대기업은 끝끝내 소극적이었습니다. 돈이 많이 드는 중화학 공업을 시장경제에 맡기고 정부가 개입하지 않았더라면 오늘날과 같이 되지 않았을 것입니다』

1974년 가을 이후 朴대통령은 3面이 적대적 세력으로 둘러싸인 형세에 처한다. 북쪽엔 金日成, 국내엔 목소리가 커지는 민주화 세력, 태평양을 건너 미국에선 포드·카터 대통령 정부와 언론이 국내 민주화 운동을 엄호하는 형국이었다. 고독감과 함께 고립감을 느끼게 된 朴대통령은 미국의 간섭에 대해서는 특히 강하게 반발했다.

1974년 10월2일 청와대 출입기자들과의 비공개 간담회에서도 그랬다.

『미국의 포드 대통령이 곧 내한할 텐데 訪韓 전에 구속인사를 석방한다는 설이 나도는 모양이지요. 가당치도 않은 소리입니다. 포드가 오는 데 무슨 사전 조건이 필요합니까』

朴대통령은 『그런 일은 국제관례에도 없는 일이다』고 말했다. 곧바로 미국에 대한 감정표현이 이어졌다.

『미국이 군사원조를 가지고 우리에게 압력을 가한다는 보도가 나도는데, 사실상 미국의 원조는 별것이 아닙니다. 내가 닉슨 대통령과 약속했었던 「軍장비 현대화」 정도가 고작입니다. 작년만 하더라도 미국의 원조가 480만 달러에 불과했는데 이런 액수는 주니까 받을 뿐이지 안 주어도 지장이 없습니다』

이어서 그는 진행 중인 율곡사업을 암시하듯이 말했다.

『우리는 스스로 무기를 생산하고 필요한 것이 있다면 미국이 아닌 다른 나라에서 사 들여올 계획입니다』

그는 일본에 대해서도 직설적인 표현을 했다.

『우리의 당면과제는 金日成인데, 그거야 1년이면 족하지 않겠어요. 진짜 문제는 일본입니다. 우리보다 경제가 조금 앞섰다고 해서 지금 까부는데, 그럴 때마다 일본과의 경제싸움에선 반드시 이겨야겠다는 생각이 강해지더군요』

『미국과 일본의 일부 지도자들이 우리의 인권문제에 대해 이러쿵저러쿵 하는데 심히 마땅치 않습니다. 일본의 경우, 안보파동 때 그들이 취한 좋지 않은 행동이 있었으면서도 남의 나라에 대해 간섭하는 것은 이상한 일 아닙니까. 미국도 마찬가지예요. 州방위군을 동원해서 시위대를 향해 발포한 적도 있지 않습니까. 그런데 우리가 대체 어떻다고 인권 운운해요!』

이 대목에서 대통령의 목소리가 커졌다.

5·16 군사혁명의 참여자이자 공화당 원내총무 출신인 金龍泰 의원은 朴대통령이 매우 아끼는 이였다.

1975년, 포항종합제철 확장공사 준공식에 참석하기 위해 포항으로 내려가는 車中에서 두 사람은 이런 대화를 나누었다(「金龍泰 자서록」에서 인용).

〈『金총무! 자네가 처음 당선돼서 국방위원을 하던 때가 1963년이었던가? 그때만 해도 보릿고개가 있던 때라 나라살림이 어려웠기 때문에 우리 국군의 살림도 말이 아니었지. 이제는 3군 사령부까지 신설되어 우리 예산으로 운용하게 됐단 말이야…』

『……』

『자네가 국방위원으로 처음 국정감사를 나갔을 때 원주·대구·광주 등지에서 지휘관들에게 술대접을 하고 돌아다닌다는 보고가 올라올 때마다 대견스럽게 생각했네. 5·16 전에는 국정감사에 나온 의견들이 격려는 고사하고 심한 사람은 욕지거리까지 했단 말야! … 내가 그때 자네에게 술값을 단단히 변상한 것으로 아는데…』

『네! 제가 군인들에게 대접한 술값의 세 곱절은 받았습니다. 국정감사를 마치고 서울에 돌아오자마자 부르시어 청와대에 갔을 때 「자네는 무엇 때문에 軍지휘관들에게 술을 사주고 다니는 거야」 하시며 나무라실 때는 크게 잘못된 줄 알고 간이 콩알만 했습니다. 그런데 많은 돈을 주시어 그 뒤로는 군인들과 더욱 자주 어울렸습니다』

『오늘의 우리 국군은 세계 어느 나라 군대보다도 자랑스러운 강군이 됐어! 자유진영 군대로선 실전경험도 했고, 다만 장비가 현대화되지 못한 것이 안타까운 일이야. 방위산업을 일으켜서 최신무기들을 우리 손으로 모두 만들어야 하는데 미국이 찬성을 하지 않는단 말야!』

대통령께서는 무엇인가 깊은 생각을 하고 계시는 것 같았다.

『여보게, 신발 벗게나. 장거리를 뛸 때는 신발을 벗는 것이 편하이』

대통령은 껌을 까서 건네줬다. 백발이 성성한 金씨를 마치 어린아이 다루듯 하며 무엇인가 솟구치는 고민을 억제하고 있는 모습이었다.

『용태! 벌써 대전이구먼! 자네 고향이 大德郡 杞城面 山直里(대덕군 기성면 산직리)라고 했지? 자네 출생지 말이야! 安平山(안평산)이란 높은 산이 있고 용바위라는 물 맑은 곳도 있다고 그랬지』

『각하! 어떻게 저의 고향을 그처럼 소상히 알고 계십니까? 정치인들의 신상명세서에 고향까지 조사를 하십니까?』

『자네가 말해 주지 않았나! 5代 대통령 선거 때 기차를 타고 호남선을 오르내릴 때 대전역을 떠나 黑石里(흑석리)역이든가 그곳만 지나면서 자기 입으로 고향 자랑을 해 놓고서… 조사는 무슨 조사!』

『각하! 죄송합니다. 각하의 기억력이 놀라울 뿐입니다』

대전시내가 한눈에 들어오다가 점점 사라져 갔다. 멀리 普門山(보문산)이 우뚝 솟아 하늘을 떠받치고 대전을 지키고 있는 것만 같다.

『자네는 5·16 혁명 후에 정치인은 결코 되지 않겠다고 했지? 민병도씨와 조림사업이나 하겠다고 고집부릴 때 내가 공연히 자네 앞길을 꺾어 놓은 것 같아. 내가 그때 자네를 왜 그렇게 야단까지 치면서 자네 전도를 막았는지 모르겠단 말야. 정치인이 되지 않겠다는 자네의 생각이 얼마나 정확했는지 몰라!』

이렇게 말하며 차창 밖을 바라보는 대통령은 「정치무상」, 「무정세월」을 되씹고 있는 듯싶었다.

자동차는 어느덧 추풍령 마루턱을 달리고 있었다.

『용태! 용태! 너무 달리지 말고 천천히 가!』 하고 말하자 앞자리에 앉아 있던 鄭仁永(정인영) 경호처장이 뒤를 돌아본다.

『이 사람아! 자네만 용탠 줄 아나! 저 운전기사도 金容太(김용태)란 말야!』

그래서 우리는 한바탕 웃었다.

그날 관1호차에 탔던 朴正熙 대통령, 鄭仁永 경호처장, 金容太 운전기사는 모두 10·26 사건 때 궁정동에서 피살했다.

대통령 일행은 추풍령 휴게소에서 잠시 머물러 이상국 장군의 영접을 받았다. 차 한 잔을 마시고 다시 南으로 달린다.

『용태! 피곤하지 않은가? 졸리거든 기대서 한숨 자게』

『저는 괜찮습니다. 각하께서 좀 쉬시지요』

『가을이 다가와서 그런지 자꾸만 옛일들이 머리에 떠오르는구먼!』

『각하! 종일 차만 타고 가시면서 詩想(시상)이라도 떠 오르시는지요』

『자네나 나는 정치 不適格者(부적격자)인지도 몰라』

『……』

『자네는 경성사범이고 나는 대구사범이니까 훈장 노릇이나 할 것을…』

『각하! 지금의 막중한 책무를 후회하고 계시는 것입니까?』

『후회한다기보다 항상 자신의 운명이 타율에 의해서 假飾(가식)이 될 때가 있어서…』

『각하! 사람은 누구나 지난 일을 후회할 때 가장 아름다운 때라고 하지 않습니까?』

『그럴지도 모르지! 1980년에는 나도 대구로 내려가 훈장 노릇이나 해야겠어. 그때가 되면 누가 정권을 맡아도 나라의 기틀이 잡히지 않겠어?』

『……』

『한국의 정치풍토가 개선되기에는 너무나 큰 응어리들이 있어. 超科學(초과학)으로도 어렵고 도덕·윤리로도 고치지 못할 고질병 같아. 불신과 아집, 黑白論理(흑백논리)와 극한투쟁으로만 치닫고 있으니 朝鮮黨爭史(조선당쟁사)와 무엇이 다른가. 조국을 근대화하고 새마을 운동으로 가난을 없애 놔도 국민총화가 잘 되지 않는 것은 무슨 이유일까?』

『자네도 정치에 증오를 느끼고 있겠지? 공화당 창당 때는 서대문 형무소에 갇히기도 하고, 부인은 낙태까지 당하고, 국회의원이 되어서도 항명사건·불충사건·복지회사건 등으로 공화당에서 쫓겨나기도 하고…』

『각하! 왜 하필이면 오늘따라 저의 불명예스러운 상처를 한꺼번에 털어놓으십니까. 저에게 人生無常(인생무상)을 가르쳐 주시렵니까. 아니면 政治無常(정치무상)을 일깨워 주시렵니까?』

자동차는 경부고속도로를 빠져나와 경주를 거쳐 포항 쪽으로 달리고 있었다.

『용태! 사람이란 내일을 모르고 산다고 하지 않는가? 지난 15년을 되돌아보면 난들 정치를 알아서 했나? 좀 쓸 만한 人材가 나타나면 갖은 수단을 동원해서 죽여야 한다느니, 제거해야 한다느니 하는 보고만 올라오니 내가 어떻게 판단하고 어떻게 처리를 해야만 했겠나』

『……』〉(계속)●