⊙ 우리 감정과 생각을 똑바로 나타내는 알뜰하고 또렷한 우리말이 있음에도 …

⊙ 교육 받은 조선 청년의 말을 보면, 조선말인지 일본말인지 영어인지 잡동사니 뒤범벅

⊙ 교육 받은 조선 청년의 말을 보면, 조선말인지 일본말인지 영어인지 잡동사니 뒤범벅

- 2014년 3월 18일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 간송문화전

‘문화로 나라를 지키다’에 전시된 훈민정음 해례본(국보 제70호).

일제는 1911년 조선교육령에 의거해 일본어를 ‘국어’라 부르고, 우리말을 ‘조선어급한문(朝鮮語及漢文)’이란 부수 교과목으로 폄하했다.

우리말을 대수롭지 않게 여기는 풍습은 국권상실이 결정적이었지만 외세에 의한 개방이 가져온 불가피한 현실도 작용했다. 일본을 거쳐 서양 근대문물과 의식을 일거에 이식(移植)할 수밖에 없어 우리말과 글은 점점 설 자리를 잃어 갔다. 또 일본 통치에 순응토록 강요하는 교육 탓에 전통문화를 열등하게 여기고, 서양에 경도된 일본문화를 우월하게 느끼게 만들었다.

그러나 1921년 조선어연구회라는 이름으로 창립된 조선어학회가 등장하면서 식민지 지식인들의 각성이 일어난다. 한글을 근대적 민족정신의 도구로 인식하게 된 것이다.

한글을 ‘민족 어문’으로 세우기 위해 우리 어휘나 문법, 띄어쓰기에 대한 관심이 고조됐고 그 흐름이 신문으로 이어졌다. 또 1932년 연희전문학교에서 처음으로 ‘문과(文科)’ 입학시험에 조선어를 포함시키기에 이른다.

《월간조선》이 소개하는 한글학자 이갑 선생의 〈만일 신문기사를 내가 쓴다면〉은 조선어학회가 1932년 5월 펴낸 《한글》 창간호에 실렸던 글이다. 선생은 “우리말을 한자에다 한글의 옷을 들씌우기보다 순우리말로 바꿔야 한다”고 강조한다.

한글학자 최현배 선생이 쓴 〈조선사람은 조선말을 얼마나 아는가?〉는 그해 《한글》 6월호에 실렸다. 연희전문학교 문과 입학시험에 조선어 과목을 처음 치른 뒤 소회를 담았다.

한글을 근대적 민족정신의 갈래로 바라보는 인식의 변화는 1937년 일제가 중일전쟁을 일으키면서 타격을 받게 된다. 1938년 조선어 교육이 폐지되고 1940년에는 창씨개명까지 강요받게 된 것이다.

그러나 당대 한글과 우리말에 대한 연구와 관심이 오늘날의 ‘한글학회’, ‘한글맞춤법’의 근간이 되었다.

만일 신문기사를 내가 쓴다면

이갑(李鉀)

날마다 달마다 숱하게 쏟아져 나오는 신문 잡지들을 보건대, 그 내용의 어떠함은 내 이제 말할 배 아니어와, 그 속뜻(내용)을 담은 그 글들은 어찌나 지저부난지, 도모지 정신을 차리지 못할 만큼 되어 있다.

소리결에 맞고 말본에 맞는 버젓한 맞춤법과 글본이 있건마는, 구태여 제멋대로 이럭저럭 휘갈겨 놓은 것은, 참으로 한심히 생각되어지지 않고는 못바길 정도다. 더구나, 일상 생활에 우리의 감정과 생각을 똑바로 제대로 나타내는 알뜰하고 또렷한 우리의 말들이 있음에도 마음 놓지 않고 엉뚱한 한자의 숙어와 그중에도 생전 대척에 구경도 못하던 일본에서 지어진 한자 숙어 따위와, 발음도 제대로 못 옮겨 놓는 서양말 따위를 함부로 뒤섞어 쓰는 것들을 볼 때엔, 그야말로 욕지기와 역정이 아울러 막 터져 나오지 않을 수 없는 형편이다.

물론 본래 있던 한자 숙어와 새로 들어오는 딴 나라의 말들을 척척 받아서, 우리가 쓸 만큼 손질해 놓지 못함은 한글 연구하는 이들의 책임이러니와, 그도 또한 우리의 지금 형편으로서는, 글 쓰는 이들로서도 어느 정도까지는 그 책임을 우리와 함께 나누어 지지 않을 수 없으며, 더욱이, 이미 다듬어 놓은 것까지, 굳이 좇아 쓰지 않음은 글 쓰는 이들의 큰 잘못이 아니라 할 수 없다.

우선, 신문 기사로 말할지다로, 정치, 경제, 학예들과 같은 좀 높은 지식 계급을 맞수(상대)로 하고 쓰는 것들은 나종 문제로 제쳐 놓더라도, 자기네들로도 가장 여러 지식 없는 무리를 맞수로 하야, 그 중에도 쉽게 쓴다는 둘째 면(第二面)이나 셋째 면의 사회면 기사를 보면, 첫째로, 그 제목부터가 말끔 한자 투벙이(투성이-편집자)요, 둘째로, 그 글월들은 거의 반 넘어를 한자에다 한글의 옷을 들씌워 놓았으니, 그야말로 눈가려보키고 아옹하는 셈이다.

그렇고 보니, 한자 모르고 한글만 아는 많은 무리들이야, 그것을 어찌 읽을 수가 있으며 또 읽은들 어찌 뜻을 알 수가 있으랴? 소경의 잠 자나 마나다.

×××

“선생님! 이것 보세요. 이게 아마 ‘때 아닌 꽃이’란 말이지요?”

이것은 그러께(재작년-편집자) 겨울에 시골 어떤 어린 노동 야학생이, 야학 교무실에 들어와서, 신문지를 펴 들고 무엇을 한참 끙끙대더니, 거기에 쓰여 있는, ‘… 눈이 와서 ㅼㅐ안인 꼿치 피었다’라는 글월의 ‘ㅼㅐ안인꼿치’를 손가락으로 짚어 읽으며, 내가 물어 본 말이었다. 그때에 나는 그 애가 아도 귀여워서, 싱그레 웃고는,

“그렇지. 거 어떻게 아래 위에 말을 대어 보고 곧잘 아는구나?” 하였다.

그 애는 해 웃고, 붓을 꺼내어 서툰 글씨를 그리어 보이며,

“그런데 ‘때 아닌 꽃이’라, 이렇게 써야 할 게 아니어요?” 하고, 참된 얼굴로 말끄러며 쳐다본다.

“옳지, 옳아! 네 말이 맞았다. 네가 쓰는 그대로 써야 한다.”

“그럼 어째서 여기(신문)엔 이렇게 이상스리 …”

“글세, 그건 예전에 쓰던 그릇된 법으로 잘못 쓴 것 이래도…”

나는 이렇게 대답해 주었다. 이때에 옆에 앉았던 갑반(甲班) 생도 하나가,

“그러기에, 요새 신문의 글들은 보잘 게 없어” 하고 재주 있는 소리를 하며 웃었다. 나와 교원 몇 사람들은, 참스런 어린 그들에게 끝없는 앞길을 바라며, 허허 웃고 만 일이 있었다.

이것은 말할 것 없이, 날마다 해마다 한글이 널리 퍼지어 감을 따라, 한글의 결 없이 쓰이던 묵은 맞춤법보다도 결 있게 쓰이는 새 맞춤법이 도리어 더욱 힘차게 널리 알려져 가는 한 증거다. 그리고 신문기사를 두이 묵은 맞춤법으로 쓰기 때문에, 신문 제 몸이(신문 그 물건이) 벌써 많은 무리(大衆)에게 믿음(信任)을 받지 못하게 되어가며, 따라서, 그 값(價値)이 차차 떨어져 가는 뜻의 한 끝을 엿볼 수 있는 바어니와, 그 밖에, 설겅설겅한 한자를 억지로 한글로 쌈을 싸서 삼키기 때문에, 좀해서는 그것이 삭혀지지 않고, 끼륵거리는 실례들로 내 직접 본 일이 한두 번이 아니었다. 쉬운 보기를 들면, 신문에 흔히 쓰이는 ‘오전(午前)’ ‘정오(正午)’ ‘오후(午后)’와 같은 말들은, 서울 같은 몇 개의 도회지에서는 누구를 물론, 아마 거의 다들 읽어 알듯하지만, 넓은 시골의 많은 사람들은 이것을 아는 이가 극히 적다. 그러니, 이런 말들은 ‘낮앞’ ‘한낮’ ‘낮뒤’와 같이 썼으면, 설혹 이 말 뜻이 ‘아척 낮얼(아침나절-편집자)’ ‘점심 때’ ‘저녁 낮얼(저녁나절-편집자)’인 줄을 모르는 사람이 있더라도, ‘낮’ ‘앞’ ‘뒤’란 말만 알면 ‘낮앞’ ‘한낮’ ‘낮뒤’는 힘들이지 않고도 잘 알려지며, 배워지며, 읽어질 것이 아닌가?

더구나 그들은 그 신문기사의 제목부터 못 읽는다. 사회면 기사의 글월들은 비록 한자일망정, 그래도, 한글로 소로(소리?-편집자)대로 나타내 쓰면서도 그 제목만은, 굳이 한자로 쓰는 것은 아마 한자는 한글과 달라서, 직접 뜻을 나타내는 글자(표의문자)로서의 눈에 얼른 뜨이는 수(利點)가 있음을 이용하고저 하는 뜻이리라. 그러나, 한자가 제 아무리 빨리 눈에 들어온다 할지라도, 또 아무리 주먹 같은 큰 활자로 뚜렷뚜렷 박아 놓을지라도, 그것은 이미 한자를 알아보는 이에게만 필요한 것이다. 곧 글의 제목도 조선말로 써야 한다.

그러므로, 만일 내가 신문기사를 쓴다면, 나는,

㉠맞춤법은 말할 것 없이, 새 맞춤법으로 쓸 것.

㉡한자로 된 숙어는, 어디까지나 거기에 들어맞는 순 조선말로 고쳐 쓸 것.

㉢이미 한자로 지어진 홀로 이름말(고유명사)들은 소리 그대로 나타내 쓸 것.

㉣한자 숙어로서 아직 설익어서 한자 모르는 여러 사람이 예사로 쓰지 않는 그런 말에 있어서도, 만일 거기에 들어맞는 조선말을 찾을 수가 없다든가, 또는 설사 찾을 수가 있더라도, 한자 숙어 그대로 익힘보다 오히려 어렵거나 거북한 그런 것이 있다면, 그런 것은 할 수 없이 한자 그대로의 소리대로 나타내 써서, 우리의 말을 삼을 것.

㉤한자 숙어로서 아주 조선말이 되어버리고, 따라서 일반의 한문 모르는 사람사람이 예사로 흔히 쓰는 말들은, 거기에 들어맞는 조선말이 있더라도, 구태여 고치어 쓸 것도 없이 쓰는 이의 마음대로에 맡기되, 다만 한자 숙어로 쓸 경우이거든 숫자 밖의 것은 한자로 쓰지 말고, 그 소리를 한글로 나타내 쓸 것.

㉥한자 밖의 다른 딴 나라의 말들도 위에 적은 ㉡㉢㉣㉤에서와 같이 할 것.

이러한 몇 가지의 규약(規約) 밑에서 아래와 같이 쓸 것일새, 내 이제, 신문 사회면, 그 중에서도 제일 한자 숙어를 덜 쓴 본이 될 만한 것으로 《동아일보》, 《조선일보》, 《중앙일보》 들의 세 신문에서 한가지씩 골라내어 놓고, 그것들을 고쳐 써서 일반에게 보이고저 한다.

(《동아일보》, 《중앙일보》 사례 생략-편집자)

《조선일보》 4023째호

(昭 7년 3월 7일치・1932년 3월 7일자 - 편집자)

2째면 6째칸

乞人群路上遍滿

土窟과 草幕에선 哭聲이 浪籍

幕天地門,席前求乞의 身勢

果然未曾有의 飢饉

강원도(江原道) 내의기근민이20만명이라하면 강원도전인구의 칠분일약(弱)에해당하는수효이다 그래서산악이중첩한 강원도산간농민은 거지반이 기근민들로서 배고픔을 견디지못하야 울고부르짓는등 인심은 갈수록 험악해지고 전도는 완연수라장을꾸미고 있거니와 당국이그들을 구제한다고하나 이는 언발에 오줌누는격이요 그들은 집안에있는 계견(鷄犬)까지를씨를지었으며 겨와콩깍지들을거두어모진목숨을이어가는터이나그나마도 배불리먹을수없는 참담한형편이며초근목피도절핍된 상태로그들토굴과 초막속에서는힘에지친 곡성이 낭자할뿐이다 그래서가다가 쓰러지는한이 있더라도 떠나보겠다고정처없는유리의객이 되는자가 날로격증하야 강원도의 거리거리에는 기색(飢色)이 만면한 유랑민의떼가 누더기위에다 바가지와 어린아이들을 걸머지고 맥없이걸음을걷고있는데 이같은광경이 연연부절(延延不絶)하는참상이다 따라서 동리마다 공가(空家)가격증하는 반면에는 냇가의 물방앗간은이들 유리군의숙소로만원을 이루고 있으며 면사무소와부호의문전에는 살려달라고 애원하는 그들의 그림자가 끊어지지않는광경이다 그리고그들자질의교육 기관이던 서당은속속폐쇄가되고 학교에는 퇴학생과월사금의 체납자가 격증하는등 공황의파급은차차 봄이깊어갈수록심각화하고 있다.

→ 고쳐본 글

움집에선 애끊는 울음소리

한뎃잠 자고 빌어먹는 신세

참으로 전에 없던 굶주림

강원도 안의 굶는 이가 20만명이라 하면, 강원도 온 인구의 칠분의 일이나 거의 된다. 그래서 산악이 겹쌓인 강원도 산골 농민들은 거지반이 굶는 이들로서, 배고픔을 견디지 못하야, 울고 부르짖어, 인심은 갈수록 험악해 가고, 앞길은 의젓이 수라장을 꾸미고 있거니와, 이는 언 발에 오줌 누는 격이요, 그들은 집안에 있는 닭과 개들까지 씨를 지웠으며. 겨와 콩깍지들을 거두어, 모진 목숨을 이어가는 터이나, 그나마도 배불리 먹을 수 없는 참담한 형편이며, 풀뿌리와 나무껍질도 똑 끊어진 모양으로, 그들의 움집 속에서는 힘에 지친 울음 소리가 낭자할 뿐이다. 그래서, 가다가 쓰러지는 한이 있더라도 떠나 보겠다고 정처없이 떠돌아다니는 나그네가 되는 이가 나날이 우쩍 늘어서, 강원도의 거리거리에는 얼굴이 누렁퉁이가 된, 유랑민의 떼가 누더기 위에다 바가지와 어린 아이들을 걸머지고 맥없이 걸음을 걷고 있는데, 이 같은 광경이 그치지 않는 참상이다. 따라서 동리마다 빈 집이 우쩍 느는 반면에는 냇가의 물방앗간은 이들 유리군의 잠자리로 가뜩 차게 되어 있으며, 면사무소와 부잣집 문 앞에는 살려 달라고 애원하는 그들의 그림자가 끊어지지 않는 광경이다. 그리고 그들의 자질(아들과 조카-편집자)들의 교육기관이던 글방은 자꾸 없어지고, 학교에는 퇴학생과 월사금 못 내는 이가 부쩍 늘어, 물밀 듯 닥쳐오는 공황은 차차 봄이 깊어갈수록 더욱 심해 가고 있다.

(출처=《한글》 1932년 5월호, p.212~217)

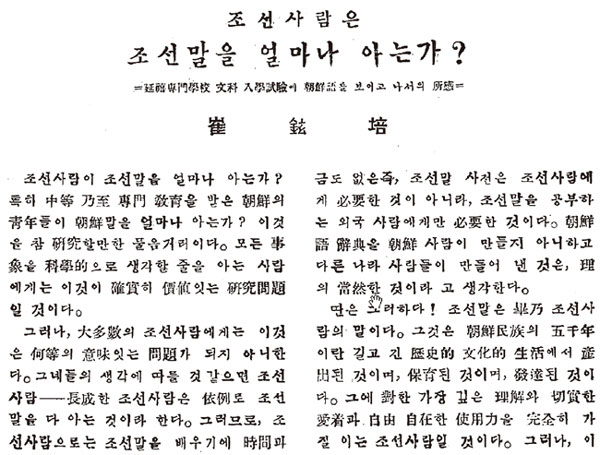

조선사람은 조선말을 얼마나 아는가?

연희전문학교 문과 입학시험에 조선어를 보이고 나서의 소감

최현배(崔鉉培)

조선사람이 조선말을 얼마나 아는가? 특히 중등 내지 전문 교육을 받은 조선의 청년들이 조선말을 얼마나 아는가? 이것을 참 연구할 만한 물음거리이다. 모든 사상(事象)을 과학적으로 생각할 줄을 아는 사람이게는 이것이 확실히 가치 있는 연구문제일 것이다.

그러나, 대다수의 조선사람에게는 이것은 하등의 의미있는 문제가 되지 아니한다. 그네들의 생각에 따를 것 같으면 조선사람—성장한 조선사람은 의례(依例)로 조선말을 다 아는 것이라 한다. 그러므로, 조선사람으로는 조선말을 배우기에 시간과 노력을 비용(費用)할 필요를 느끼지 아니한다. 그러고, 조선사람의 일부러 배워야 할 것은, 다른 나라의 말과 글이라 한다. 이는 조선 수백년내(來)의 잘못된 생각이다. 그리하여, 그네들에게 필요한 것은, 다만 타국 어문의 사전뿐이요, 제 나라의 말과 글의 사전은 도모지 필요를 느끼지 아니하여왔다. 그러한 결과로, 오늘날까지 우리는 우리말의 사전 한 권을 만들어 놓지도 못하고, 도리어 다른 나라 사람들이 조선말의 사전을 먼저 만들어 낸 것이 여러 가지가 있을 따름이다. 이같이 모순된 일이 다시는 없겠건마는, 조선사람에게는 이것이 부끄럽기는커녕 당연할 일로 생각되고 말아 버린다. 왜 그러냐 하면, 조선사람은 조선말을 다 알기 때문에 다시 일부러 사전을 만들어 놓고서 그것을 찾아 가면서 말이나 글의 공부를 할 필요가 조금도 없는 즉, 조선말 사전은 조선사람에게 필요한 것이 아니라, 조선말을 공부하는 외국사람에게만 필요한 것이다. 조선어 사전을 조선사람이 만들지 아니하고 다른 나라 사람들이 만들어 낸 것은, 이(理)의 당연한 것이라고 생각한다. (중략)

오늘의 조선사람은 제 말에 대한 이해와 사랑과, 구사력을 충분히 가지고 있다고 말할 수가 없음은 섭섭한 사실이다. 오늘날 교육있는 조선 청년은 타국 어문에 대하여 정당한 이해와 정확한 발표력을 가지고 있으면서도, 제 말인 조선말에 대하여 정당한 이해와 정확한 발표력을 가지지 못함은, 부인할 수 없는 일반적 사실이다. 그리하여, 그네들이 말하는 것을 보면, 조선말인지 일본말인지 영어인지 도모지 분간할 수 없을 만큼, 잡동사니의 뒤범벅이다. 그리하여 조선말로써는 자기의 사상, 감정을 정확하게 절절하게 발표할 수 없다 함으로써, 도리어 한 자랑거리로 아는 형편이다. 우스운 일이다. (중략)

내가 교무를 가지고 있는 연희전문학교에서 금춘(今春) 문과 입학시험에 조선어 과목을 두었다. 전문학교 입학시험에 조선어를 치르게 함은 이것이 처음이다. 입학 지원자는 물론이요, 전(全) 사회 사람들도 대단히 이상스러운 감을 가졌을 줄로 안다. “조선사람이 조선말 시험이란 대체 다 무엇인가!” 이렇게 생각하였을 것이다. “조선말도 모르는 조선사람이 전문학교에 입학하려고 할까?” — 이렇게들 생각하였을 것이다. 그러나 사실이 그러하였을까? 시험의 결과는 어떠하였던가? 위선(爲先) 그 문제부터 보자 —.

조선어 시험문제

一. 다음의 말의 뜻을 해석하고 그것으로써 적당한 말 한 마디씩을 만들라.

1. 시름없다 2. 그지없다 3. 상없다 4. 짐짓 5. 여간

二. 다음의 속담의 뜻을 해석하라.

(표리 양면의 뜻)

1. 한집에 김별감 성 모른다.

2. 씨앗 싸움에 요강 장수다.

3. 보리 고개에 죽는다.

4. 억지가 사촌보다 낫다.

5. 울지 아니하는 아이 젖 주랴.

三. 다음의 시조를 해석하라.

草原의 靜寂(백두산 갔던 길에).

太古寂 인연 없어 찾을 길 없드러니(없으니-편집자),

無邊 草原 예 이르러 分外 淸福 누리나다.

어디서 사슴이 울어 靜寂 더욱 깊더라.

四. 작문제(作文題)

‘전문학교 입학시험에 조선어 과목이 있음을 보고’ 한(限) 일장(一張).

이 문제를 꾸며 낸 취의(趣意)를 말하면, 중등학교를 마치고, 전문학교에 입학을 지원하는 조선 청년의 조선말에 대한 이해력과 사용력이 얼마나 한 가를 알아보고자 함이 있다. 그러고, 철자법 같은 것은 하나도 묻지 아니하였다. 이는 오늘의 각 중등학교에서 조선어 교수 내용이 아직 통일이 없기 때문에, 지원자들에게 불공평이 있을까 함을 두려워한 때문이다. 그래서, 다시 말하면, 조선말에 관한 실질적 지식만을 묻고, 그 형식적 지식은 문제삼지 아니하였다.

이제 그 답안의 내용을 상세히 소개하여, 이를 평론할 겨를이 없으니까, 그것은 독자 여러분의 사시(私試)에 맡기기로 하고, 여기에서는 다만 성적에 대하여 한 마디만 하고저 한다. 이 4문제에 완전히 답한 사람은 하나도 없었다. 점수로 말하면, 80점 이상 맞은 이가 꼭 한 사람밖에 없었고, 대다수는 후하게 주어서 급제의 표준점인 60점이 겨우 되었다. 기중에는 40점 이하되는 것도 있었다. 3~4의 문제는 다 무어라고 답을 하여서, 몇 점이라도 얻기는 어렵지 않지마는, 1~2의 물음은 하나도 정해(正解)하지 못한 답안이 여럿 있었다. 중등교육을 받은 조선의 청년들이 가진 조선말의 지식은 여지없이 들어났다. 3의 ‘예’를 바로 사긴 사람은 하나도 없었으며, ‘여간’을 ‘매우’로, ‘짐짓’을 ‘진작’으로, ‘시름없다’를 ‘걱정없다’로 답한 것이 여간 많지 아니하였다.(1932.5.1)

(출처=《한글》 1932년 6월호, p. 246~248)⊙

우리말을 대수롭지 않게 여기는 풍습은 국권상실이 결정적이었지만 외세에 의한 개방이 가져온 불가피한 현실도 작용했다. 일본을 거쳐 서양 근대문물과 의식을 일거에 이식(移植)할 수밖에 없어 우리말과 글은 점점 설 자리를 잃어 갔다. 또 일본 통치에 순응토록 강요하는 교육 탓에 전통문화를 열등하게 여기고, 서양에 경도된 일본문화를 우월하게 느끼게 만들었다.

|

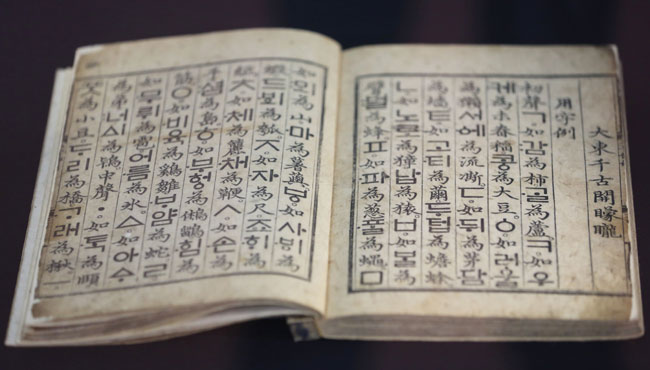

| 조선어학회가 1932년 5월 펴낸 《한글》 창간호 표지. |

한글을 ‘민족 어문’으로 세우기 위해 우리 어휘나 문법, 띄어쓰기에 대한 관심이 고조됐고 그 흐름이 신문으로 이어졌다. 또 1932년 연희전문학교에서 처음으로 ‘문과(文科)’ 입학시험에 조선어를 포함시키기에 이른다.

《월간조선》이 소개하는 한글학자 이갑 선생의 〈만일 신문기사를 내가 쓴다면〉은 조선어학회가 1932년 5월 펴낸 《한글》 창간호에 실렸던 글이다. 선생은 “우리말을 한자에다 한글의 옷을 들씌우기보다 순우리말로 바꿔야 한다”고 강조한다.

한글학자 최현배 선생이 쓴 〈조선사람은 조선말을 얼마나 아는가?〉는 그해 《한글》 6월호에 실렸다. 연희전문학교 문과 입학시험에 조선어 과목을 처음 치른 뒤 소회를 담았다.

한글을 근대적 민족정신의 갈래로 바라보는 인식의 변화는 1937년 일제가 중일전쟁을 일으키면서 타격을 받게 된다. 1938년 조선어 교육이 폐지되고 1940년에는 창씨개명까지 강요받게 된 것이다.

그러나 당대 한글과 우리말에 대한 연구와 관심이 오늘날의 ‘한글학회’, ‘한글맞춤법’의 근간이 되었다.

만일 신문기사를 내가 쓴다면

이갑(李鉀)

|

| 1935년 조선어학회 표준어사정위원들이 현충사를 방문하고 찍은 기념사진. 앞줄 맨 왼쪽이 정세권, 둘째 줄 왼쪽에서 둘째가 이극로, 넷째가 안재홍이다. |

소리결에 맞고 말본에 맞는 버젓한 맞춤법과 글본이 있건마는, 구태여 제멋대로 이럭저럭 휘갈겨 놓은 것은, 참으로 한심히 생각되어지지 않고는 못바길 정도다. 더구나, 일상 생활에 우리의 감정과 생각을 똑바로 제대로 나타내는 알뜰하고 또렷한 우리의 말들이 있음에도 마음 놓지 않고 엉뚱한 한자의 숙어와 그중에도 생전 대척에 구경도 못하던 일본에서 지어진 한자 숙어 따위와, 발음도 제대로 못 옮겨 놓는 서양말 따위를 함부로 뒤섞어 쓰는 것들을 볼 때엔, 그야말로 욕지기와 역정이 아울러 막 터져 나오지 않을 수 없는 형편이다.

물론 본래 있던 한자 숙어와 새로 들어오는 딴 나라의 말들을 척척 받아서, 우리가 쓸 만큼 손질해 놓지 못함은 한글 연구하는 이들의 책임이러니와, 그도 또한 우리의 지금 형편으로서는, 글 쓰는 이들로서도 어느 정도까지는 그 책임을 우리와 함께 나누어 지지 않을 수 없으며, 더욱이, 이미 다듬어 놓은 것까지, 굳이 좇아 쓰지 않음은 글 쓰는 이들의 큰 잘못이 아니라 할 수 없다.

우선, 신문 기사로 말할지다로, 정치, 경제, 학예들과 같은 좀 높은 지식 계급을 맞수(상대)로 하고 쓰는 것들은 나종 문제로 제쳐 놓더라도, 자기네들로도 가장 여러 지식 없는 무리를 맞수로 하야, 그 중에도 쉽게 쓴다는 둘째 면(第二面)이나 셋째 면의 사회면 기사를 보면, 첫째로, 그 제목부터가 말끔 한자 투벙이(투성이-편집자)요, 둘째로, 그 글월들은 거의 반 넘어를 한자에다 한글의 옷을 들씌워 놓았으니, 그야말로 눈가려보키고 아옹하는 셈이다.

그렇고 보니, 한자 모르고 한글만 아는 많은 무리들이야, 그것을 어찌 읽을 수가 있으며 또 읽은들 어찌 뜻을 알 수가 있으랴? 소경의 잠 자나 마나다.

×××

“선생님! 이것 보세요. 이게 아마 ‘때 아닌 꽃이’란 말이지요?”

이것은 그러께(재작년-편집자) 겨울에 시골 어떤 어린 노동 야학생이, 야학 교무실에 들어와서, 신문지를 펴 들고 무엇을 한참 끙끙대더니, 거기에 쓰여 있는, ‘… 눈이 와서 ㅼㅐ안인 꼿치 피었다’라는 글월의 ‘ㅼㅐ안인꼿치’를 손가락으로 짚어 읽으며, 내가 물어 본 말이었다. 그때에 나는 그 애가 아도 귀여워서, 싱그레 웃고는,

“그렇지. 거 어떻게 아래 위에 말을 대어 보고 곧잘 아는구나?” 하였다.

그 애는 해 웃고, 붓을 꺼내어 서툰 글씨를 그리어 보이며,

“그런데 ‘때 아닌 꽃이’라, 이렇게 써야 할 게 아니어요?” 하고, 참된 얼굴로 말끄러며 쳐다본다.

“옳지, 옳아! 네 말이 맞았다. 네가 쓰는 그대로 써야 한다.”

“그럼 어째서 여기(신문)엔 이렇게 이상스리 …”

“글세, 그건 예전에 쓰던 그릇된 법으로 잘못 쓴 것 이래도…”

나는 이렇게 대답해 주었다. 이때에 옆에 앉았던 갑반(甲班) 생도 하나가,

“그러기에, 요새 신문의 글들은 보잘 게 없어” 하고 재주 있는 소리를 하며 웃었다. 나와 교원 몇 사람들은, 참스런 어린 그들에게 끝없는 앞길을 바라며, 허허 웃고 만 일이 있었다.

이것은 말할 것 없이, 날마다 해마다 한글이 널리 퍼지어 감을 따라, 한글의 결 없이 쓰이던 묵은 맞춤법보다도 결 있게 쓰이는 새 맞춤법이 도리어 더욱 힘차게 널리 알려져 가는 한 증거다. 그리고 신문기사를 두이 묵은 맞춤법으로 쓰기 때문에, 신문 제 몸이(신문 그 물건이) 벌써 많은 무리(大衆)에게 믿음(信任)을 받지 못하게 되어가며, 따라서, 그 값(價値)이 차차 떨어져 가는 뜻의 한 끝을 엿볼 수 있는 바어니와, 그 밖에, 설겅설겅한 한자를 억지로 한글로 쌈을 싸서 삼키기 때문에, 좀해서는 그것이 삭혀지지 않고, 끼륵거리는 실례들로 내 직접 본 일이 한두 번이 아니었다. 쉬운 보기를 들면, 신문에 흔히 쓰이는 ‘오전(午前)’ ‘정오(正午)’ ‘오후(午后)’와 같은 말들은, 서울 같은 몇 개의 도회지에서는 누구를 물론, 아마 거의 다들 읽어 알듯하지만, 넓은 시골의 많은 사람들은 이것을 아는 이가 극히 적다. 그러니, 이런 말들은 ‘낮앞’ ‘한낮’ ‘낮뒤’와 같이 썼으면, 설혹 이 말 뜻이 ‘아척 낮얼(아침나절-편집자)’ ‘점심 때’ ‘저녁 낮얼(저녁나절-편집자)’인 줄을 모르는 사람이 있더라도, ‘낮’ ‘앞’ ‘뒤’란 말만 알면 ‘낮앞’ ‘한낮’ ‘낮뒤’는 힘들이지 않고도 잘 알려지며, 배워지며, 읽어질 것이 아닌가?

더구나 그들은 그 신문기사의 제목부터 못 읽는다. 사회면 기사의 글월들은 비록 한자일망정, 그래도, 한글로 소로(소리?-편집자)대로 나타내 쓰면서도 그 제목만은, 굳이 한자로 쓰는 것은 아마 한자는 한글과 달라서, 직접 뜻을 나타내는 글자(표의문자)로서의 눈에 얼른 뜨이는 수(利點)가 있음을 이용하고저 하는 뜻이리라. 그러나, 한자가 제 아무리 빨리 눈에 들어온다 할지라도, 또 아무리 주먹 같은 큰 활자로 뚜렷뚜렷 박아 놓을지라도, 그것은 이미 한자를 알아보는 이에게만 필요한 것이다. 곧 글의 제목도 조선말로 써야 한다.

그러므로, 만일 내가 신문기사를 쓴다면, 나는,

㉠맞춤법은 말할 것 없이, 새 맞춤법으로 쓸 것.

㉡한자로 된 숙어는, 어디까지나 거기에 들어맞는 순 조선말로 고쳐 쓸 것.

㉢이미 한자로 지어진 홀로 이름말(고유명사)들은 소리 그대로 나타내 쓸 것.

㉣한자 숙어로서 아직 설익어서 한자 모르는 여러 사람이 예사로 쓰지 않는 그런 말에 있어서도, 만일 거기에 들어맞는 조선말을 찾을 수가 없다든가, 또는 설사 찾을 수가 있더라도, 한자 숙어 그대로 익힘보다 오히려 어렵거나 거북한 그런 것이 있다면, 그런 것은 할 수 없이 한자 그대로의 소리대로 나타내 써서, 우리의 말을 삼을 것.

㉤한자 숙어로서 아주 조선말이 되어버리고, 따라서 일반의 한문 모르는 사람사람이 예사로 흔히 쓰는 말들은, 거기에 들어맞는 조선말이 있더라도, 구태여 고치어 쓸 것도 없이 쓰는 이의 마음대로에 맡기되, 다만 한자 숙어로 쓸 경우이거든 숫자 밖의 것은 한자로 쓰지 말고, 그 소리를 한글로 나타내 쓸 것.

㉥한자 밖의 다른 딴 나라의 말들도 위에 적은 ㉡㉢㉣㉤에서와 같이 할 것.

이러한 몇 가지의 규약(規約) 밑에서 아래와 같이 쓸 것일새, 내 이제, 신문 사회면, 그 중에서도 제일 한자 숙어를 덜 쓴 본이 될 만한 것으로 《동아일보》, 《조선일보》, 《중앙일보》 들의 세 신문에서 한가지씩 골라내어 놓고, 그것들을 고쳐 써서 일반에게 보이고저 한다.

(《동아일보》, 《중앙일보》 사례 생략-편집자)

《조선일보》 4023째호

(昭 7년 3월 7일치・1932년 3월 7일자 - 편집자)

2째면 6째칸

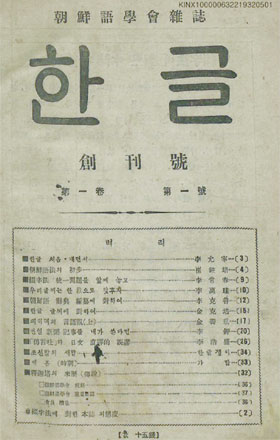

|

| 이갑 선생은 〈만일 신문기사를 내가 쓴다면〉에서 조선일보 기사를 우리말로 고쳐 썼다. |

土窟과 草幕에선 哭聲이 浪籍

幕天地門,席前求乞의 身勢

果然未曾有의 飢饉

강원도(江原道) 내의기근민이20만명이라하면 강원도전인구의 칠분일약(弱)에해당하는수효이다 그래서산악이중첩한 강원도산간농민은 거지반이 기근민들로서 배고픔을 견디지못하야 울고부르짓는등 인심은 갈수록 험악해지고 전도는 완연수라장을꾸미고 있거니와 당국이그들을 구제한다고하나 이는 언발에 오줌누는격이요 그들은 집안에있는 계견(鷄犬)까지를씨를지었으며 겨와콩깍지들을거두어모진목숨을이어가는터이나그나마도 배불리먹을수없는 참담한형편이며초근목피도절핍된 상태로그들토굴과 초막속에서는힘에지친 곡성이 낭자할뿐이다 그래서가다가 쓰러지는한이 있더라도 떠나보겠다고정처없는유리의객이 되는자가 날로격증하야 강원도의 거리거리에는 기색(飢色)이 만면한 유랑민의떼가 누더기위에다 바가지와 어린아이들을 걸머지고 맥없이걸음을걷고있는데 이같은광경이 연연부절(延延不絶)하는참상이다 따라서 동리마다 공가(空家)가격증하는 반면에는 냇가의 물방앗간은이들 유리군의숙소로만원을 이루고 있으며 면사무소와부호의문전에는 살려달라고 애원하는 그들의 그림자가 끊어지지않는광경이다 그리고그들자질의교육 기관이던 서당은속속폐쇄가되고 학교에는 퇴학생과월사금의 체납자가 격증하는등 공황의파급은차차 봄이깊어갈수록심각화하고 있다.

→ 고쳐본 글

움집에선 애끊는 울음소리

한뎃잠 자고 빌어먹는 신세

참으로 전에 없던 굶주림

강원도 안의 굶는 이가 20만명이라 하면, 강원도 온 인구의 칠분의 일이나 거의 된다. 그래서 산악이 겹쌓인 강원도 산골 농민들은 거지반이 굶는 이들로서, 배고픔을 견디지 못하야, 울고 부르짖어, 인심은 갈수록 험악해 가고, 앞길은 의젓이 수라장을 꾸미고 있거니와, 이는 언 발에 오줌 누는 격이요, 그들은 집안에 있는 닭과 개들까지 씨를 지웠으며. 겨와 콩깍지들을 거두어, 모진 목숨을 이어가는 터이나, 그나마도 배불리 먹을 수 없는 참담한 형편이며, 풀뿌리와 나무껍질도 똑 끊어진 모양으로, 그들의 움집 속에서는 힘에 지친 울음 소리가 낭자할 뿐이다. 그래서, 가다가 쓰러지는 한이 있더라도 떠나 보겠다고 정처없이 떠돌아다니는 나그네가 되는 이가 나날이 우쩍 늘어서, 강원도의 거리거리에는 얼굴이 누렁퉁이가 된, 유랑민의 떼가 누더기 위에다 바가지와 어린 아이들을 걸머지고 맥없이 걸음을 걷고 있는데, 이 같은 광경이 그치지 않는 참상이다. 따라서 동리마다 빈 집이 우쩍 느는 반면에는 냇가의 물방앗간은 이들 유리군의 잠자리로 가뜩 차게 되어 있으며, 면사무소와 부잣집 문 앞에는 살려 달라고 애원하는 그들의 그림자가 끊어지지 않는 광경이다. 그리고 그들의 자질(아들과 조카-편집자)들의 교육기관이던 글방은 자꾸 없어지고, 학교에는 퇴학생과 월사금 못 내는 이가 부쩍 늘어, 물밀 듯 닥쳐오는 공황은 차차 봄이 깊어갈수록 더욱 심해 가고 있다.

(출처=《한글》 1932년 5월호, p.212~217)

| [편집자 주] 조선어학회가 1933년 ‘한글맞춤법통일안’을 내놓기 전까지 당대 띄어쓰기는 아무 규정이 없었다. 글 쓰는 이가 마음대로 띄어 쓰면 그만이었다. |

조선사람은 조선말을 얼마나 아는가?

연희전문학교 문과 입학시험에 조선어를 보이고 나서의 소감

최현배(崔鉉培)

|

| 외솔 최현배 선생 기념관에 세워진 외솔 동상. |

그러나, 대다수의 조선사람에게는 이것은 하등의 의미있는 문제가 되지 아니한다. 그네들의 생각에 따를 것 같으면 조선사람—성장한 조선사람은 의례(依例)로 조선말을 다 아는 것이라 한다. 그러므로, 조선사람으로는 조선말을 배우기에 시간과 노력을 비용(費用)할 필요를 느끼지 아니한다. 그러고, 조선사람의 일부러 배워야 할 것은, 다른 나라의 말과 글이라 한다. 이는 조선 수백년내(來)의 잘못된 생각이다. 그리하여, 그네들에게 필요한 것은, 다만 타국 어문의 사전뿐이요, 제 나라의 말과 글의 사전은 도모지 필요를 느끼지 아니하여왔다. 그러한 결과로, 오늘날까지 우리는 우리말의 사전 한 권을 만들어 놓지도 못하고, 도리어 다른 나라 사람들이 조선말의 사전을 먼저 만들어 낸 것이 여러 가지가 있을 따름이다. 이같이 모순된 일이 다시는 없겠건마는, 조선사람에게는 이것이 부끄럽기는커녕 당연할 일로 생각되고 말아 버린다. 왜 그러냐 하면, 조선사람은 조선말을 다 알기 때문에 다시 일부러 사전을 만들어 놓고서 그것을 찾아 가면서 말이나 글의 공부를 할 필요가 조금도 없는 즉, 조선말 사전은 조선사람에게 필요한 것이 아니라, 조선말을 공부하는 외국사람에게만 필요한 것이다. 조선어 사전을 조선사람이 만들지 아니하고 다른 나라 사람들이 만들어 낸 것은, 이(理)의 당연한 것이라고 생각한다. (중략)

오늘의 조선사람은 제 말에 대한 이해와 사랑과, 구사력을 충분히 가지고 있다고 말할 수가 없음은 섭섭한 사실이다. 오늘날 교육있는 조선 청년은 타국 어문에 대하여 정당한 이해와 정확한 발표력을 가지고 있으면서도, 제 말인 조선말에 대하여 정당한 이해와 정확한 발표력을 가지지 못함은, 부인할 수 없는 일반적 사실이다. 그리하여, 그네들이 말하는 것을 보면, 조선말인지 일본말인지 영어인지 도모지 분간할 수 없을 만큼, 잡동사니의 뒤범벅이다. 그리하여 조선말로써는 자기의 사상, 감정을 정확하게 절절하게 발표할 수 없다 함으로써, 도리어 한 자랑거리로 아는 형편이다. 우스운 일이다. (중략)

내가 교무를 가지고 있는 연희전문학교에서 금춘(今春) 문과 입학시험에 조선어 과목을 두었다. 전문학교 입학시험에 조선어를 치르게 함은 이것이 처음이다. 입학 지원자는 물론이요, 전(全) 사회 사람들도 대단히 이상스러운 감을 가졌을 줄로 안다. “조선사람이 조선말 시험이란 대체 다 무엇인가!” 이렇게 생각하였을 것이다. “조선말도 모르는 조선사람이 전문학교에 입학하려고 할까?” — 이렇게들 생각하였을 것이다. 그러나 사실이 그러하였을까? 시험의 결과는 어떠하였던가? 위선(爲先) 그 문제부터 보자 —.

조선어 시험문제

一. 다음의 말의 뜻을 해석하고 그것으로써 적당한 말 한 마디씩을 만들라.

1. 시름없다 2. 그지없다 3. 상없다 4. 짐짓 5. 여간

二. 다음의 속담의 뜻을 해석하라.

(표리 양면의 뜻)

1. 한집에 김별감 성 모른다.

2. 씨앗 싸움에 요강 장수다.

3. 보리 고개에 죽는다.

4. 억지가 사촌보다 낫다.

5. 울지 아니하는 아이 젖 주랴.

三. 다음의 시조를 해석하라.

草原의 靜寂(백두산 갔던 길에).

太古寂 인연 없어 찾을 길 없드러니(없으니-편집자),

無邊 草原 예 이르러 分外 淸福 누리나다.

어디서 사슴이 울어 靜寂 더욱 깊더라.

四. 작문제(作文題)

‘전문학교 입학시험에 조선어 과목이 있음을 보고’ 한(限) 일장(一張).

|

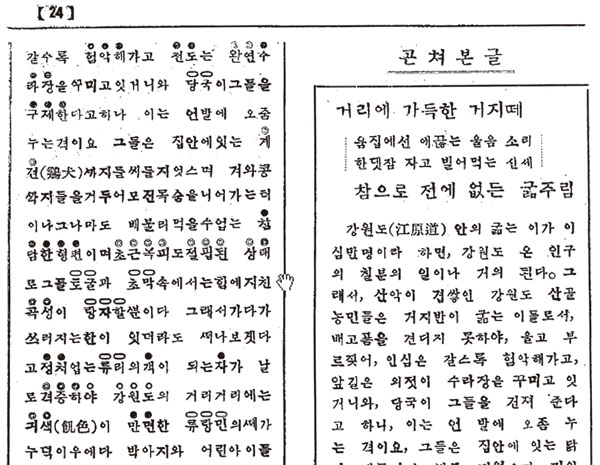

| 최현배 선생이 1932년 《한글》 6월호에 쓴 〈조선사람은 조선말을 얼마나 아는가?〉 |

이제 그 답안의 내용을 상세히 소개하여, 이를 평론할 겨를이 없으니까, 그것은 독자 여러분의 사시(私試)에 맡기기로 하고, 여기에서는 다만 성적에 대하여 한 마디만 하고저 한다. 이 4문제에 완전히 답한 사람은 하나도 없었다. 점수로 말하면, 80점 이상 맞은 이가 꼭 한 사람밖에 없었고, 대다수는 후하게 주어서 급제의 표준점인 60점이 겨우 되었다. 기중에는 40점 이하되는 것도 있었다. 3~4의 문제는 다 무어라고 답을 하여서, 몇 점이라도 얻기는 어렵지 않지마는, 1~2의 물음은 하나도 정해(正解)하지 못한 답안이 여럿 있었다. 중등교육을 받은 조선의 청년들이 가진 조선말의 지식은 여지없이 들어났다. 3의 ‘예’를 바로 사긴 사람은 하나도 없었으며, ‘여간’을 ‘매우’로, ‘짐짓’을 ‘진작’으로, ‘시름없다’를 ‘걱정없다’로 답한 것이 여간 많지 아니하였다.(1932.5.1)

(출처=《한글》 1932년 6월호, p. 246~248)⊙