⊙ “여자를 지도자로 삼은 나라는 결코 성공하지 못할 것이다” (무함마드, 《하디스》 중에서)

⊙ 현대의 이슬람권 여성 지도자들은 남편이나 부친 후광 입은 경우 많아…

⊙ 방글라데시에서는 칼레다 지아와 셰이크 하시나가 1991년 이후 22년간 통치

박현도

1966년생. 서강대 종교학과 졸업, 캐나다 맥길대 이슬람학 석사 및 박사(수료),

이란 테헤란대 이슬람학 박사 / 현 명지대 중동문제연구소 인문한국 연구교수,

이화여대 겸임교수, 외교부 정책자문위원, 대외경제정책연구원 중동연구회전문위원,

종교평화국제사업단 영문계간지 《Religion & Peace》 편집장 /

저서 《법으로 보는 이슬람과 중동》 《IS를 말한다》 등 공저 다수

⊙ 현대의 이슬람권 여성 지도자들은 남편이나 부친 후광 입은 경우 많아…

⊙ 방글라데시에서는 칼레다 지아와 셰이크 하시나가 1991년 이후 22년간 통치

박현도

1966년생. 서강대 종교학과 졸업, 캐나다 맥길대 이슬람학 석사 및 박사(수료),

이란 테헤란대 이슬람학 박사 / 현 명지대 중동문제연구소 인문한국 연구교수,

이화여대 겸임교수, 외교부 정책자문위원, 대외경제정책연구원 중동연구회전문위원,

종교평화국제사업단 영문계간지 《Religion & Peace》 편집장 /

저서 《법으로 보는 이슬람과 중동》 《IS를 말한다》 등 공저 다수

오늘날 ‘이슬람’이라고 하면 많은 사람이 ‘테러’와 함께 ‘여성 차별’을 제일 먼저 떠올릴 것이다. 그러나 사실 이슬람 신봉자들이 다수인 국가마다 여성의 지위에는 차이가 있을 뿐 아니라 사회활동 면에서 우리나라보다 오히려 앞서가는 나라도 있다. 얼굴 가리고, 남자에 복종하고, 운전을 할 수 없다는 세간의 인식과 달리 우리보다 훨씬 먼저 여성 국가 지도자를 배출한 나라가 한두 곳이 아니라면 놀랄 것이다.

파키스탄의 4대 대통령(1971~1973)과 9대 총리(1973~1977)를 역임한 줄피카르 알리 부토의 딸인 베나지르 부토(Benazir Bhutto·1953~2007)는 1988년 민주적으로 선출된 무슬림 세계 최초의 여자 총리이며, 현재 여성 국가 지도자도 인도양의 섬나라 모리셔스(Mauritius)의 대통령 아미나 구립-파킴(Ameenah Gurib-Fakim), 방글라데시의 총리 셰이크 하시나 와제드(Sheikh Hasina Wazed), 코소보의 대통령 아티페테 자흐자가(Atifete Jahjaga) 등 모두 3명이다.

여성 지도자에 대한 긍정과 부정 공존

이슬람에서 여성 정치 지도자에 대한 표현은 긍정과 부정이 공존한다. 부정적인 전승은 다음과 같다. 한국 무슬림들이 ‘하나님’으로 번역하는 유일신 알라가 인간들을 바른길로 인도하기 위해 무함마드를 예언자로 선택하여 직접 전한 말을 담은 책이 이슬람교의 경전 《코란》이다. 《코란》 4장 34절은 남성이 여성을 책임져야 한다고 가르친다.

“남자는 여자를 책임진다. 하나님께서 한쪽이 다른 쪽보다 더 우월하게 만드셨기에 그들은 자신의 재산을 써야 한다. 따라서 좋은 여성은 복종하고, 하나님께서 보호하시는 것을 은밀하게 잘 보호한다. 항거하는 여성은 혼을 내고 침대를 따로 쓰고 때려주어라. 그러나 복종하면 그렇게 하지 마라.”

《코란》 외, 예언자 무함마드의 언행을 기록한 《하디스(Hadith)》도 있다. 무슬림들이 가장 좋아하는 《부하리(Bukhari·870년 죽음)의 하디스 모음집》에는 다음과 같은 말이 전해온다.

“페르시아 사람들이 호스로(Khosrau)의 딸을 여왕으로 추대하였다는 말을 듣고 예언자께서는 이렇게 말씀하셨다. ‘여자를 지도자로 삼은 나라는 결코 성공하지 못할 것이다’.”

여기서 말하는 여왕은 호스로 2세의 딸로 630년에서 631년까지 1년간 페르시아를 다스린 여왕 아자르미도흐트(Azarmidokht)를 지칭한 듯하다. 또 《부하리의 하디스 모음집》 다른 곳에서는 다음과 같이 예언자의 말을 전한다.

“남자는 집안을 보호하고 책임을 진다. 여자는 남편의 집과 아이들의 보호자로 책임을 진다. 남자의 노예는 주인의 재산을 보호하고 책임을 진다. 분명히 여러분 모두가 보호자로 각기 책임을 지고 있다.”

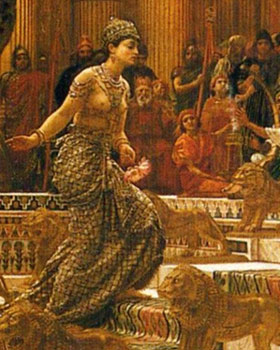

시바의 여왕에 대한 찬미

《코란》과 《하디스》에는 확실히 남성 우월적인 표현이 도드라지지만 여성 지도자에 대한 긍정적인 표현 또한 담고 있다. 《코란》은 27장에서 그리스도교 《구약성서》처럼 시바의 여왕(Queen of Sheba)에 대한 이야기를 담고 있다. 《성서》에서는 시바지만, 《코란》의 아랍어로는 사바(Saba)다. 《코란》은 사바의 여왕을 이렇게 표현한다.

“보라! 모든 것을 지닌 여왕이 나라를 다스리니. 그녀는 위대한 옥좌에 앉아 있노라.”

강력하고 성공적으로 국가를 다스린 사바의 여왕 이야기를 《코란》이 담고 있다는 것은 이슬람이 여성 지도자를 인정한다는 생생한 증언이라고 현대 무슬림들은 입을 모은다. 전해오는 이야기로는 사바의 여왕이 솔로몬과 혼인했다는 말도 있지만, 《코란》은 이에 대해 언급하지 않는다.

여성의 지위에 관해 서로 상반된 이야기가 전해지는 것은 《코란》의 특징이기도 하다. 사정이 이러하기 때문에 《코란》을 제대로 해석하려면 언제 어떠한 상황에서 이러한 표현이 나왔는지 알아야 한다. 그러나 《코란》이 그러한 문맥을 전해주지 않기에 해석 작업이 생각만큼 쉬운 일은 아니다. 면밀히 잘 검토하지 않으면 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴), 내 논에 물 대기 식 해석이 난무할 가능성이 대단히 크다. 실제로 현재 IS와 같은 극단주의자들은 자신들의 입맛에 맞게 《코란》을 해석하여 여성에 대한 잔악한 행동을 정당화하고 있다.

역사를 돌이켜보면 오늘날 외에도 과거에 무슬림이 다수인 지역을 여성들이 다스린 시대가 적잖게 있었다. 이스마일리 시아였던 아르와 알-술라이히(Arwah al-Sulayhi)는 1067년부터 1138년까지 예멘을 다스렸다. 금요일 합동 예배 때 예배 인도자는 그녀의 이름을 지도자로 늘 거명하였다. 인도를 지배하던 델리(Delhi) 술탄국의 라지아 술타나(Razia Sultana·1236~1239 재위), 이집트의 맘루크(Mamluk) 시대를 연 샤자라트 알-두르(Shajarat al-Durr·1250~1257 재위)와 더불어 인도네시아 아체(Aceh) 술탄국 역시 첫 여성 통치자가 1400년에서 1427년까지 27년간 다스린 후 1641년부터 1699년까지 58년 동안 4명의 여성 지도자가 술탄국을 통치하였다.

방글라데시의 두 여걸

현대 무슬림 세계는 두 번의 총리를 역임한 파키스탄의 부토를 시작으로 지금까지 11명의 여성 지도자를 배출하였다.

아버지가 군사정권에 의해 처형된 베나지르 부토는 파키스탄 민주화운동의 상징이었다. 1988년 독재자 지아 울 하크 대통령이 비행기 추락 사고로 사망한 후 실시된 민주총선에서 압승, 35세의 나이로 이슬람 국가 최초의 여성 지도자가 됐다. 그녀는 남편 아시프 알리 자르다리(Asif Ali Zardari·1955~)를 비롯한 측근들의 부패 때문에 곤경에 처했다. 자르다리는 각종 이권사업의 10%를 떼어간다고 해서 ‘미스터 10%’라는 별명으로 불렸다. 이 때문에 1990년 부토는 총선에서 패해 권력을 넘겨주어야 했다. 1993년 재집권했지만, 다시 남편의 부패 스캔들이 터지면서 1996년 사임했다. 1999년 쿠데타로 집권한 무샤라프 정권 시절 해외망명을 했던 부토는 2007년 10월 귀국해 정치활동을 재개했지만, 두 달 후 폭탄테러로 사망했다. ‘미스터 10%’ 자르다리는 아내의 후광에 힘입어 현재 파키스탄 대통령으로 재임 중이다.

부토 다음으로 무슬림 국가의 지도자가 된 여성은 방글라데시 최초의 여성 총리 칼레다 지아(Khaleda Zia)다. 그녀는 군인 출신으로 쿠데타로 집권, 7대 대통령(1977~1981)을 지낸 지아우르 라만(Ziaur Rahman)의 미망인이다. 남편이 암살당한 후 야당인 방글라데시 민족당에서 정치가로 활동하다가 2차례에 걸쳐 10년간(1991~1996, 2001~2006) 총리직을 수행하였다.

칼레다 지아의 최대 라이벌은 이슬람 세계 네 번째 여성 지도자인 방글라데시 현 총리 셰이크 하시나 와제드다. 칼레다 지아에 이어 1996년 방글라데시 역사상 두 번째 총리가 된 셰이크 하시나는 현재를 포함하여 모두 3번에 걸쳐(1996~2001, 2009~2014, 2014~현재) 총리가 되어 국정을 이끌고 있다.

와제드는 1971년 파키스탄으로부터 독립을 이끈 국부 셰이크 무지부르 라만 초대(初代) 대통령의 딸이다. 1975년 지아우르 라만(칼레다 지아의 남편)의 쿠데타 때, 부모와 3명의 남동생, 2명의 삼촌 등을 잃었다. 당시 서독에 체류하고 있던 그녀는 6년간 망명생활을 하다가 귀국, 에르샤드 군사정권에 저항하는 정치활동에 뛰어들었다.

와제드와 지아는 에르샤드 군사정권 시절 민주화투쟁 과정에서 연대(連帶)하기도 했지만, 1991년 이후에는 서로 용납하지 못하는 치열한 경쟁자가 되어버렸다. 1991년 칼레다 지아를 시작으로 3년(2006~2009년)을 제외하고 현재까지 무려 22년간 두 사람의 여성이 총리직을 수행해 왔다. 두 여인의 정치적 역정을 보면 아마도 방글라데시가 무슬림 세계뿐 아니라 전 세계에서 여성의 정치력이 가장 돋보이는 나라라고 해도 과언이 아닐 것이다. 하지만 지아와 와제드 모두 재임 중 부패 스캔들에 휩싸이는 등 치적을 남기지는 못했다는 평을 받고 있다.

위기관리에 성공한 키르기즈의 로자 오툰바예바

세 번째 여성 지도자는 현재까지 터키 역사상 최초이자 유일한 여성 총리인 탄수 칠레르(Tansu Çiller) 30대 총리다. 1993년 터키 대통령이 사망하자 총리이자 정도당(正道黨) 당수였던 데미렐이 대통령이 되면서 총리직이 공석이 되자 당내 경합이 치열해졌다. 이때 칠레르는 유력 후보가 아니었지만, 3명의 남성 후보와 각축전을 벌였고, 1차 투표에서 11표가 모자랐지만 경쟁하던 후보들이 사퇴함에 따라 터키 최초로 여성 총리가 되었다.

그녀의 아버지는 언론인으로 시작하여 터키 동북부 빌레지크(Bilecik)주 지사를 지낸 인물이다. 탄탄한 집안 출신으로 미국 코네티컷 대학교에서 박사 학위를 받은 여성 경제학자 칠레르 총리는 중도좌파 공화인민당과 연정을 이끌면서 1996년까지 3년간 국정 책임을 졌다.

칠레르가 총리로 선출된 데에는 여성이라는 이유가 작용하였다. 당시 언론은 그녀를 지지하였는데, 대외적으로 여성이 총리가 됨에 따라 터키가 현대에 어울리는 진보적인 국가라는 이미지를 향유할 수 있을 것이라는 희망 어린 기대가 컸다. 여성이라는 프리미엄을 안고 총리가 된 것이다.

다섯 번째 지도자는 국민의 90% 이상이 무슬림인 세네갈 최초의 여성 총리 맘 마디오르 보이(Mame Madior Boye)다. 2001년 3월부터 약 20개월간 국정을 이끌었다.

여섯 번째 여성 지도자는 세계에서 가장 무슬림이 많은 나라인 인도네시아의 8대 부통령(1999~2001)과 5대 대통령(2001~2004)을 역임한 메가와티 수카르노푸트리(Megawati Sukarnoputri)다. 메가와티는 인도네시아의 독립영웅이자 국부로 추앙받는 수카르노 초대 대통령의 딸이다.

그녀는 수하르토 정권 시절 인도네시아민주당과 민주투쟁당을 이끌면서 민주화운동을 펼쳤다. 하지만 수하르토 정권이 무너진 후인 1999년 10월 대선에서는 무슬림 세계 특유의 반(反)여성 정서를 극복하지 못하고 부통령으로 만족해야 했다.

그녀는 2001년 7월 와히드 대통령이 부패 혐의로 탄핵을 당해 물러난 후 대통령직을 승계, 2004년까지 재임했지만, 눈에 띄는 치적을 남기지는 못했다.

일곱 번째는 중앙아시아 무슬림 국가인 키르기스스탄의 로자 오툰바예바(Roza Otunbayeva)다. 외교관 출신으로 2010년 4월부터 이듬해 12월까지 약 20개월간 대통령으로 재임한 오툰바예바는 4월 혁명으로 바키예프 대통령이 물러나자 후임으로 국정 중단의 위기를 관리하였다.

여성을 거의 찾아볼 수 없는 남성 일변도의 키르기스스탄 정계에서 오툰바예바의 존재는 국내외에서 대단한 주목을 끌었다. 선거를 통해 새로운 정부가 구성될 때까지 위기를 관리하는 것을 사명으로 여겼고, 이를 실현해 냈다. 특히 그녀가 라마단 단식월에 국민들에게 인내와 용서를 강조하면서 평화적 공존을 이슬람의 인본주의적 가르침으로 강조한 것은 깊은 인상을 남겼다.

코소보에서도 여자 대통령 탄생

여덟 번째 인물은 국민의 90% 이상이 무슬림으로 말리키 법학파를 따르고 수피신비주의의 영향을 받은 아프리카 말리 공화국의 시세 마리암 카이다마 시디베(Cissé Mariam Kaïdama Sidibé)이다. 그녀는 2011년 4월부터 이듬해 3월까지 약 1년간 최초의 여성 총리로 재임하였는데, 쿠데타로 헌정이 중단되면서 총리직에서 물러났다.

아홉 번째 여성 지도자는 3개월이 채 못 되는 단명으로 끝나긴 했지만 시벨 시베르(Sibel Siber) 북키프로스 총리다. 이르센 퀴 정부가 2013년 6월 13일 불신임 투표로 붕괴되자 9월 2일까지 최초의 여성 총리로 국정 위기를 관리하였다.

지금까지 거론한 9명의 여성 지도자 중 네 번째 인물인 셰이크 하시나 와제드 현 방글라데시 총리와 함께 지금 현재 현직 국가 지도자로 활약하고 있는 인물은 아티페테 자흐자가 코소보 대통령과 아미나 구립-파킴 모리셔스 대통령이다.

1975년생인 자흐자가는 코소보 역사상 최초의 여성 대통령으로 2011년 4대 대통령으로 취임하였다. 최연소 대통령이자 유럽의 화약고로 불리는 발칸반도 최초의 여성 국가수반이며 남동 유럽 국가 내 최고위직 여성이라는 신기원을 세웠다. 그녀의 꿈은 신생 코소보 공화국을 유럽연합과 국제연합의 회원국으로 만드는 것이다.

가장 최근에 국가수반이 된 아미나 구립-파킴 모리셔스 대통령은 생물다양성을 연구하는 과학자 출신으로, 2015년 6월 5일 국회에서 대통령으로 선출되었다. 비록 상징적인 자리이긴 하지만 국가 행정에 관한 정보를 모두 보고받고 5년 임기로 연임이 가능하다.

이처럼 무슬림이 다수인 국가에서 많은 여성이 지도자로 국정에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 그동안 이슬람을 단순히 여성 차별의 종교로만 보았던 기존의 시각을 교정해야 한다.

이란의 변화

한계도 있다. 여성 지도자를 배출하거나 국가수반으로 선택한 나라들이 이슬람 문화의 중심국이 아니라는 점이다. 즉 이슬람 문화가 제일 먼저 태동하였을 뿐 아니라 여전히 종교적 문화가 강한 사회를 형성하고 있는 아라비아 반도 국가와 이란에서는 아직 여성 최고 지도자 탄생을 기대하기 어렵다.

이란 최초의 여성 판사였던 시린 에바디(Shirin Ebadi) 여사는 이슬람 혁명 직후 판사직에서 쫓겨나 법원 말단 행정 일을 해야만 했다. 이유는 간단하다. 남성의 상속액을 여성의 두 배로 규정한 《코란》 4장 11절의 계시를 확대해석하여 여성의 지적(知的) 능력이 남성의 반밖에 안 된다고 보았기 때문이다.

현재 이란에서는 두 명의 여성이 부통령직을 수행하고 있다. 그중 한 명인 마수메 엡테카(Masoumeh Ebtekar)는 올해 우리나라를 방문한 바 있다. 아랍에미리트는 일곱 명의 여성 장관을 임명하였고 카타르, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등에서도 여성이 장관에 임명된 적이 있다. 그러나 여성 국가수반은 아직 나온 적이 없다.

또 하나, 이슬람 국가의 여성 지도자들 중에는 파키스탄의 부토, 방글라데시의 지아와 와제드, 인도네시아의 메가와티 등에서 보듯, 부친이나 남편의 정치적 후광에 힘입어 정권을 잡은 경우가 적지 않다. 이들은 국민의 기대를 한 몸에 받으면서 집권했지만, 재임 중 부패 스캔들이나 무능으로 빛이 바래는 경우가 많았다.

그러나 비관적이지만은 않다. 여성들의 교육수준이 높아감에 따라 여성들의 사회참여가 활발해지면서 남성 중심의 무슬림 사회가 조금씩 변하고 있으니 말이다. 변화의 바람은 비(非)무슬림 국가의 무슬림 사회에서도 분다. 2015년 캐나다 총선에서 11명의 무슬림이 의원으로 당선되었는데 이 중 적어도 4명이 여성이고, 이들은 모두 히잡을 쓰지 않았다.⊙

파키스탄의 4대 대통령(1971~1973)과 9대 총리(1973~1977)를 역임한 줄피카르 알리 부토의 딸인 베나지르 부토(Benazir Bhutto·1953~2007)는 1988년 민주적으로 선출된 무슬림 세계 최초의 여자 총리이며, 현재 여성 국가 지도자도 인도양의 섬나라 모리셔스(Mauritius)의 대통령 아미나 구립-파킴(Ameenah Gurib-Fakim), 방글라데시의 총리 셰이크 하시나 와제드(Sheikh Hasina Wazed), 코소보의 대통령 아티페테 자흐자가(Atifete Jahjaga) 등 모두 3명이다.

여성 지도자에 대한 긍정과 부정 공존

|

| 아자르미도흐트는 630년부터 1년간 이란을 다스린 여왕이었다. |

“남자는 여자를 책임진다. 하나님께서 한쪽이 다른 쪽보다 더 우월하게 만드셨기에 그들은 자신의 재산을 써야 한다. 따라서 좋은 여성은 복종하고, 하나님께서 보호하시는 것을 은밀하게 잘 보호한다. 항거하는 여성은 혼을 내고 침대를 따로 쓰고 때려주어라. 그러나 복종하면 그렇게 하지 마라.”

《코란》 외, 예언자 무함마드의 언행을 기록한 《하디스(Hadith)》도 있다. 무슬림들이 가장 좋아하는 《부하리(Bukhari·870년 죽음)의 하디스 모음집》에는 다음과 같은 말이 전해온다.

“페르시아 사람들이 호스로(Khosrau)의 딸을 여왕으로 추대하였다는 말을 듣고 예언자께서는 이렇게 말씀하셨다. ‘여자를 지도자로 삼은 나라는 결코 성공하지 못할 것이다’.”

여기서 말하는 여왕은 호스로 2세의 딸로 630년에서 631년까지 1년간 페르시아를 다스린 여왕 아자르미도흐트(Azarmidokht)를 지칭한 듯하다. 또 《부하리의 하디스 모음집》 다른 곳에서는 다음과 같이 예언자의 말을 전한다.

“남자는 집안을 보호하고 책임을 진다. 여자는 남편의 집과 아이들의 보호자로 책임을 진다. 남자의 노예는 주인의 재산을 보호하고 책임을 진다. 분명히 여러분 모두가 보호자로 각기 책임을 지고 있다.”

시바의 여왕에 대한 찬미

|

| 《성서》에 나오는 시바의 여왕을 《코란》도 찬양하고 있다. |

“보라! 모든 것을 지닌 여왕이 나라를 다스리니. 그녀는 위대한 옥좌에 앉아 있노라.”

강력하고 성공적으로 국가를 다스린 사바의 여왕 이야기를 《코란》이 담고 있다는 것은 이슬람이 여성 지도자를 인정한다는 생생한 증언이라고 현대 무슬림들은 입을 모은다. 전해오는 이야기로는 사바의 여왕이 솔로몬과 혼인했다는 말도 있지만, 《코란》은 이에 대해 언급하지 않는다.

여성의 지위에 관해 서로 상반된 이야기가 전해지는 것은 《코란》의 특징이기도 하다. 사정이 이러하기 때문에 《코란》을 제대로 해석하려면 언제 어떠한 상황에서 이러한 표현이 나왔는지 알아야 한다. 그러나 《코란》이 그러한 문맥을 전해주지 않기에 해석 작업이 생각만큼 쉬운 일은 아니다. 면밀히 잘 검토하지 않으면 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴), 내 논에 물 대기 식 해석이 난무할 가능성이 대단히 크다. 실제로 현재 IS와 같은 극단주의자들은 자신들의 입맛에 맞게 《코란》을 해석하여 여성에 대한 잔악한 행동을 정당화하고 있다.

역사를 돌이켜보면 오늘날 외에도 과거에 무슬림이 다수인 지역을 여성들이 다스린 시대가 적잖게 있었다. 이스마일리 시아였던 아르와 알-술라이히(Arwah al-Sulayhi)는 1067년부터 1138년까지 예멘을 다스렸다. 금요일 합동 예배 때 예배 인도자는 그녀의 이름을 지도자로 늘 거명하였다. 인도를 지배하던 델리(Delhi) 술탄국의 라지아 술타나(Razia Sultana·1236~1239 재위), 이집트의 맘루크(Mamluk) 시대를 연 샤자라트 알-두르(Shajarat al-Durr·1250~1257 재위)와 더불어 인도네시아 아체(Aceh) 술탄국 역시 첫 여성 통치자가 1400년에서 1427년까지 27년간 다스린 후 1641년부터 1699년까지 58년 동안 4명의 여성 지도자가 술탄국을 통치하였다.

방글라데시의 두 여걸

현대 무슬림 세계는 두 번의 총리를 역임한 파키스탄의 부토를 시작으로 지금까지 11명의 여성 지도자를 배출하였다.

아버지가 군사정권에 의해 처형된 베나지르 부토는 파키스탄 민주화운동의 상징이었다. 1988년 독재자 지아 울 하크 대통령이 비행기 추락 사고로 사망한 후 실시된 민주총선에서 압승, 35세의 나이로 이슬람 국가 최초의 여성 지도자가 됐다. 그녀는 남편 아시프 알리 자르다리(Asif Ali Zardari·1955~)를 비롯한 측근들의 부패 때문에 곤경에 처했다. 자르다리는 각종 이권사업의 10%를 떼어간다고 해서 ‘미스터 10%’라는 별명으로 불렸다. 이 때문에 1990년 부토는 총선에서 패해 권력을 넘겨주어야 했다. 1993년 재집권했지만, 다시 남편의 부패 스캔들이 터지면서 1996년 사임했다. 1999년 쿠데타로 집권한 무샤라프 정권 시절 해외망명을 했던 부토는 2007년 10월 귀국해 정치활동을 재개했지만, 두 달 후 폭탄테러로 사망했다. ‘미스터 10%’ 자르다리는 아내의 후광에 힘입어 현재 파키스탄 대통령으로 재임 중이다.

부토 다음으로 무슬림 국가의 지도자가 된 여성은 방글라데시 최초의 여성 총리 칼레다 지아(Khaleda Zia)다. 그녀는 군인 출신으로 쿠데타로 집권, 7대 대통령(1977~1981)을 지낸 지아우르 라만(Ziaur Rahman)의 미망인이다. 남편이 암살당한 후 야당인 방글라데시 민족당에서 정치가로 활동하다가 2차례에 걸쳐 10년간(1991~1996, 2001~2006) 총리직을 수행하였다.

칼레다 지아의 최대 라이벌은 이슬람 세계 네 번째 여성 지도자인 방글라데시 현 총리 셰이크 하시나 와제드다. 칼레다 지아에 이어 1996년 방글라데시 역사상 두 번째 총리가 된 셰이크 하시나는 현재를 포함하여 모두 3번에 걸쳐(1996~2001, 2009~2014, 2014~현재) 총리가 되어 국정을 이끌고 있다.

와제드는 1971년 파키스탄으로부터 독립을 이끈 국부 셰이크 무지부르 라만 초대(初代) 대통령의 딸이다. 1975년 지아우르 라만(칼레다 지아의 남편)의 쿠데타 때, 부모와 3명의 남동생, 2명의 삼촌 등을 잃었다. 당시 서독에 체류하고 있던 그녀는 6년간 망명생활을 하다가 귀국, 에르샤드 군사정권에 저항하는 정치활동에 뛰어들었다.

와제드와 지아는 에르샤드 군사정권 시절 민주화투쟁 과정에서 연대(連帶)하기도 했지만, 1991년 이후에는 서로 용납하지 못하는 치열한 경쟁자가 되어버렸다. 1991년 칼레다 지아를 시작으로 3년(2006~2009년)을 제외하고 현재까지 무려 22년간 두 사람의 여성이 총리직을 수행해 왔다. 두 여인의 정치적 역정을 보면 아마도 방글라데시가 무슬림 세계뿐 아니라 전 세계에서 여성의 정치력이 가장 돋보이는 나라라고 해도 과언이 아닐 것이다. 하지만 지아와 와제드 모두 재임 중 부패 스캔들에 휩싸이는 등 치적을 남기지는 못했다는 평을 받고 있다.

위기관리에 성공한 키르기즈의 로자 오툰바예바

|

| 탄수 칠레르 전 터키 총리. |

그녀의 아버지는 언론인으로 시작하여 터키 동북부 빌레지크(Bilecik)주 지사를 지낸 인물이다. 탄탄한 집안 출신으로 미국 코네티컷 대학교에서 박사 학위를 받은 여성 경제학자 칠레르 총리는 중도좌파 공화인민당과 연정을 이끌면서 1996년까지 3년간 국정 책임을 졌다.

칠레르가 총리로 선출된 데에는 여성이라는 이유가 작용하였다. 당시 언론은 그녀를 지지하였는데, 대외적으로 여성이 총리가 됨에 따라 터키가 현대에 어울리는 진보적인 국가라는 이미지를 향유할 수 있을 것이라는 희망 어린 기대가 컸다. 여성이라는 프리미엄을 안고 총리가 된 것이다.

다섯 번째 지도자는 국민의 90% 이상이 무슬림인 세네갈 최초의 여성 총리 맘 마디오르 보이(Mame Madior Boye)다. 2001년 3월부터 약 20개월간 국정을 이끌었다.

여섯 번째 여성 지도자는 세계에서 가장 무슬림이 많은 나라인 인도네시아의 8대 부통령(1999~2001)과 5대 대통령(2001~2004)을 역임한 메가와티 수카르노푸트리(Megawati Sukarnoputri)다. 메가와티는 인도네시아의 독립영웅이자 국부로 추앙받는 수카르노 초대 대통령의 딸이다.

그녀는 수하르토 정권 시절 인도네시아민주당과 민주투쟁당을 이끌면서 민주화운동을 펼쳤다. 하지만 수하르토 정권이 무너진 후인 1999년 10월 대선에서는 무슬림 세계 특유의 반(反)여성 정서를 극복하지 못하고 부통령으로 만족해야 했다.

그녀는 2001년 7월 와히드 대통령이 부패 혐의로 탄핵을 당해 물러난 후 대통령직을 승계, 2004년까지 재임했지만, 눈에 띄는 치적을 남기지는 못했다.

일곱 번째는 중앙아시아 무슬림 국가인 키르기스스탄의 로자 오툰바예바(Roza Otunbayeva)다. 외교관 출신으로 2010년 4월부터 이듬해 12월까지 약 20개월간 대통령으로 재임한 오툰바예바는 4월 혁명으로 바키예프 대통령이 물러나자 후임으로 국정 중단의 위기를 관리하였다.

여성을 거의 찾아볼 수 없는 남성 일변도의 키르기스스탄 정계에서 오툰바예바의 존재는 국내외에서 대단한 주목을 끌었다. 선거를 통해 새로운 정부가 구성될 때까지 위기를 관리하는 것을 사명으로 여겼고, 이를 실현해 냈다. 특히 그녀가 라마단 단식월에 국민들에게 인내와 용서를 강조하면서 평화적 공존을 이슬람의 인본주의적 가르침으로 강조한 것은 깊은 인상을 남겼다.

코소보에서도 여자 대통령 탄생

|

| 자흐자가 코소보 대통령. |

아홉 번째 여성 지도자는 3개월이 채 못 되는 단명으로 끝나긴 했지만 시벨 시베르(Sibel Siber) 북키프로스 총리다. 이르센 퀴 정부가 2013년 6월 13일 불신임 투표로 붕괴되자 9월 2일까지 최초의 여성 총리로 국정 위기를 관리하였다.

지금까지 거론한 9명의 여성 지도자 중 네 번째 인물인 셰이크 하시나 와제드 현 방글라데시 총리와 함께 지금 현재 현직 국가 지도자로 활약하고 있는 인물은 아티페테 자흐자가 코소보 대통령과 아미나 구립-파킴 모리셔스 대통령이다.

1975년생인 자흐자가는 코소보 역사상 최초의 여성 대통령으로 2011년 4대 대통령으로 취임하였다. 최연소 대통령이자 유럽의 화약고로 불리는 발칸반도 최초의 여성 국가수반이며 남동 유럽 국가 내 최고위직 여성이라는 신기원을 세웠다. 그녀의 꿈은 신생 코소보 공화국을 유럽연합과 국제연합의 회원국으로 만드는 것이다.

가장 최근에 국가수반이 된 아미나 구립-파킴 모리셔스 대통령은 생물다양성을 연구하는 과학자 출신으로, 2015년 6월 5일 국회에서 대통령으로 선출되었다. 비록 상징적인 자리이긴 하지만 국가 행정에 관한 정보를 모두 보고받고 5년 임기로 연임이 가능하다.

이처럼 무슬림이 다수인 국가에서 많은 여성이 지도자로 국정에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 그동안 이슬람을 단순히 여성 차별의 종교로만 보았던 기존의 시각을 교정해야 한다.

이란의 변화

|

| 이란의 인권운동가 시린 에바디 여사. |

이란 최초의 여성 판사였던 시린 에바디(Shirin Ebadi) 여사는 이슬람 혁명 직후 판사직에서 쫓겨나 법원 말단 행정 일을 해야만 했다. 이유는 간단하다. 남성의 상속액을 여성의 두 배로 규정한 《코란》 4장 11절의 계시를 확대해석하여 여성의 지적(知的) 능력이 남성의 반밖에 안 된다고 보았기 때문이다.

현재 이란에서는 두 명의 여성이 부통령직을 수행하고 있다. 그중 한 명인 마수메 엡테카(Masoumeh Ebtekar)는 올해 우리나라를 방문한 바 있다. 아랍에미리트는 일곱 명의 여성 장관을 임명하였고 카타르, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등에서도 여성이 장관에 임명된 적이 있다. 그러나 여성 국가수반은 아직 나온 적이 없다.

또 하나, 이슬람 국가의 여성 지도자들 중에는 파키스탄의 부토, 방글라데시의 지아와 와제드, 인도네시아의 메가와티 등에서 보듯, 부친이나 남편의 정치적 후광에 힘입어 정권을 잡은 경우가 적지 않다. 이들은 국민의 기대를 한 몸에 받으면서 집권했지만, 재임 중 부패 스캔들이나 무능으로 빛이 바래는 경우가 많았다.

그러나 비관적이지만은 않다. 여성들의 교육수준이 높아감에 따라 여성들의 사회참여가 활발해지면서 남성 중심의 무슬림 사회가 조금씩 변하고 있으니 말이다. 변화의 바람은 비(非)무슬림 국가의 무슬림 사회에서도 분다. 2015년 캐나다 총선에서 11명의 무슬림이 의원으로 당선되었는데 이 중 적어도 4명이 여성이고, 이들은 모두 히잡을 쓰지 않았다.⊙