⊙ “한글만 갖고 수준급의 책이나 논문을 쓴다는 것은 아예 불가능”

⊙ “우리의 《憲法典》에 나오는 수많은 한자는 외국어인가?”

⊙ 한글로 읽을 때보다 한자로 읽을 때 뇌가 활성화

⊙ 1948년 10월 9일 ‘한글전용에 관한 법률’ 제정… 공문서를 모두 한글로 표기

⊙ “우리의 《憲法典》에 나오는 수많은 한자는 외국어인가?”

⊙ 한글로 읽을 때보다 한자로 읽을 때 뇌가 활성화

⊙ 1948년 10월 9일 ‘한글전용에 관한 법률’ 제정… 공문서를 모두 한글로 표기

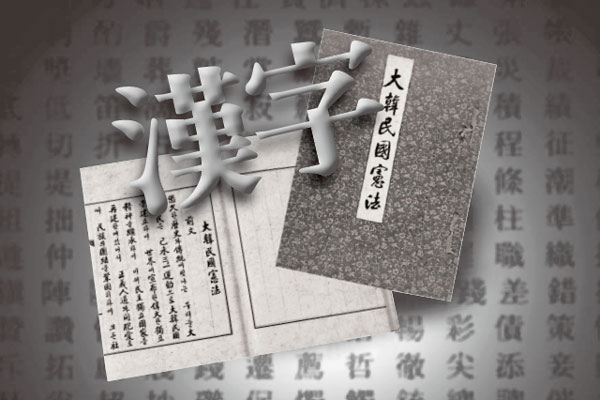

- 1948년 7월 17일 제정, 공포된 제헌 헌법. 대한민국 헌법은 국한문 혼용으로 적혀 있다.

선진국치고 말이 빈약한 나라는 없다. 말과 글은 생각의 바구니다. 말과 글의 바구니가 허술하면 좋은 사상을 담기 어렵다. 지난 43년 동안 지속해 온 한글전용(專用) 정책의 득실(得失)을 따지는 것은 무의미해 보인다. 다만 우리나라 말의 70% 이상이 한자어(漢字語)인데, 한자를 추방하고 한국인은 글의 뜻도 모르고, 텅 빈 수수깡 같은 말만 되풀이하고 있다는 탄식이 점점 커지고 있다. 그런 탄식은, 광복 이후 태어난 ‘한글세대’라는 자부심도 무너뜨릴 기세다. 조순(趙淳) 전 경제부총리는 한글과 한문의 혼용(混用)을 누구보다 강조해 온 인물이다.

“저는 한글세대는 아니지만, 해방 이후 50년 동안 한글을 읽어 왔습니다. 경제학의 고전을 우리말로 번역도 했고, 책과 논문을 쓰기도 했습니다. 그러나 그 과정에서 한글만 가지고는, 제대로 된 저작물을 낸다는 것이 몹시 어렵다는 것을 절감했습니다. 애덤 스미스나 케인스는 고사하고 최근의 저명한 학자들의 저서도 번역할 수가 없습니다. 이렇게 번역도 못하는 마당에 한글만 가지고는 수준급의 책이나 논문을 쓴다는 것은 아예 불가능한 것입니다.”

그는 “한자전용이나 한글전용 모두 고식적(姑息的)이고 편벽된 정책”이라며 “한글은 한자와 혼용해야 우수성이 발휘된다. 혼용하지 않는 한 우리나라는 이류국가가 되기도 어려울 것”이라고 했다.

이한동(李漢東) 전 국무총리는 몇해 전 ‘어문(語文)정책 정상화 추진회’라는 기구를 만들어 한자교육의 필요성을 역설해 오고 있다. 이 추진회는 작년 7월 결성됐다. 참여 인사는 헌법재판소 재판관 출신의 김문희(金汶熙)·황도연(黃道淵) 변호사와 조부영(趙富英) 전 국회부의장, 최근덕(崔根德) 전 성균관 관장, 심재기(沈在箕) 서울대 국어국문학과 명예교수, 김경수(金慶洙) 중앙대 국어국문학과 명예교수 등이다. 이 전 총리의 말이다.

“한글전용이 단순 문맹률(文盲率)은 낮췄지만, 고급어휘, 문화어의 이해도는 낮아졌어요. 그러니까 실질적 문맹률은 더 높아졌다는 얘기입니다. 이해력이 떨어지니까 학문이나 문화의 질도 떨어질 수밖에요. 편협한 애국과 국수주의로 광복 후 국어의 황폐화와 언어능력의 저하를 가져왔습니다.

한자가 한반도에 도래한 것은 2000년 전입니다. 상류사회에 국한된 얘기지만, 이후 한자만으로 우리말을 표기했어요. 세종(世宗)이 한글을 반포한 이후 세종 스스로 한자와 한글 혼용의 모범을 보여줬습니다. 대표적인 예가 용비어천가(龍飛御天歌)이지요. 그런 의미에서 한자는 외래문자가 아니라 우리 문자, 즉 국자(國字)입니다. 한글과 한자 모두 우리의 국자이죠. 근본적으로 한자어를 외래어로 규정하는 ‘국어기본법’은 잘못된 것입니다.”

—한자도 국자라고 보시나요.

“그렇습니다. 국어는 고유어와 한자어·외래어로 이뤄져 있어요. 한자어의 한자는 국자이자 국어입니다. 국어는 수도나 국기·국가와 같이 관습(慣習)헌법의 사항이죠. 우리 《헌법전(憲法典)》을 보세요. 수많은 한자가 나오는데, 그럼 헌법에 나오는 한자는 외국어로 표기된 것인가요?”

世宗, 한글·한자 혼용의 모범을 보이다

‘한자 사망’이 낳은 한국사회의 지적 수준이 어느 정도인지는 가늠하기 어렵다. 먼저 강원대 한국어문화원 원장인 국문학과 남기탁(南基卓) 교수에게 그 수준을 물어보았다. 그는 ‘초계함’인 천안함 폭침 사태 때의 일을 회상하며 수업 중 일화(逸話)를 들려주었다.

“학생들에게 초계함이 뭔지를 물었어요. 망볼 초(硝), 경계할 계(戒)라는 의미를 알면 쉽게 알 수 있는 말이잖아요. 어떤 일을 수행하는 배인지 아는 학생이 없었습니다. 학점을 5점이나 올려주겠다고 해도 답이 없었어요. 더 큰 문제는 몰라도 부끄러워하지 않는다는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 교양수업을 듣는 의예과 학생들에게 예(豫)가 무슨 뜻인지 물어보아도 아무도 몰라요. 미리 예 자거든요.

조기(早起·아침 일찍 일어난다는 뜻)축구회라고 할 때의 조를 아침 조(朝)로 알거나 조기(早期·이른 시기라는 뜻)라고 생각합니다. 한번은 춘천의 한 태권도 도장 옆에 붙은 광고전단을 보다가 쓴웃음을 지은 적이 있어요. 전단에 ‘석기회원 모집’이라 적혀 있었거든요. 조기의 뜻을 모르다 보니 늦은 밤 운동하는 회원을 석기회원이라고 엉뚱하게 표기한 것이죠.”

남 교수는 “사례가 너무 많아 일일이 설명하기 어렵다”며 한숨을 쉬었다.

“한 초등학교에서 이런 일이 있었어요. 시험에 ‘다음 보기 가운데 절(寺)이 아닌 것을 골라라’는 문제가 나왔어요. 보기로 불국사·송광사·법흥사·조계사·현충사가 나왔는데 정답은 현충사였어요. 한 학생이 ‘현충사는 왜 절이 아니냐’고 물었는데 교사는 현충사가 이순신 장군과 관련돼 있다는 사실은 알았지만 한자의 차이를 몰라 식은땀을 흘렸다고 해요. 불국사·송광사는 절 사(寺)를, 현충사는 사당 사(祠)를 써야 하거든요.

언젠가 제자에게 이런 질문을 던진 적이 있어요. 신문에 ‘부동표(浮動票)’를 겨냥해 선거운동을 한다는 기사가 났기에 ‘부동표가 뭐냐’고 물으니 제자 왈(曰), ‘아닐 부(不) 움직일 동(動)을 써서 움직이지 않는 표’라고 하더군요. 기가 막혀서 ‘움직이지 않는 표인데 왜 선거운동을 하느냐’고 했더니 ‘확인사살을 하려고 그렇게 한다’는 겁니다. 현재의 한국 대학생의 국어실력이라고 봐야 합니다.”

성균관대 한문교육과 이명학(李明學) 교수는 2년 전 서울에 거주하는 30~80대 부모 427명을 대상으로 자녀의 한자 이름을 쓸 수 있는지를 대면(對面)조사를 했다. 놀랍게도 47.8%가 제대로 쓰지 못했다고 한다. 17.6%(75명)가 자녀 이름을 틀리게 썼고, 30.2%(129명)는 아예 한 글자도 못 썼다. 자녀의 한자 이름을 정확하게 쓴 이는 52.2%(223명)였다.

틀리게 쓴 성씨 중에는 서(徐)씨와 최(崔)씨, 정(鄭)씨, 류(柳)씨, 오(吳)씨 순이었고, 틀리게 쓰는 이름은 숙(淑)·규(葵)·원(媛)·태(泰)·석(錫) 등이 많았다. 획수가 많은 한자가 아무래도 쓰기 어려웠다. 이 교수의 말이다.

“이 같은 충격적인 결과는 1970년 한글전용 정책 이후 40여 년 동안 한자교육을 하지 않았기 때문입니다. 자녀의 이름을 한자로 지었으면 최소한 이름 정도는 한자로 쓸 줄 알아야 하지 않을까요? 부모가 이 정도인데 아이들은 오죽하겠어요.”

이 교수는 덧붙여 이런 말을 했다.

“한자 한 글자 모르더라도 죽을 때까지 생활하는 데 조금도 불편함이 없습니다. 그러나 대학생들은 전공 서적을 보아야 하고 전공 용어의 정확한 개념도 알아야 합니다. 대부분 전공 학술용어는 한자어입니다. 그런데 한자어로 된 학술용어를 한글로 읽고 뜻을 익히려고 하니 정확한 의미 파악이 안 됩니다.”

한번은 교양과목 수강학생들에게 ‘대각선’의 뜻을 물어보았다. 제대로 답하는 학생이 없었다고 한다.

“학교에서 ‘대각선’을 한글로 읽고 사전적인 뜻을 암기했기 때문입니다. ‘대각선’을 한자어로 ‘마주 보다(對), 각(角), 줄(線)’로 배웠다면 바로 ‘마주 보고 있는 각을 이어 주는 선’이라고 답했을 것입니다. 현재 대학 교재 가운데 한자를 병기해서 쓴 책이 없습니다. 학생들은 한글로 읽고 뜻을 유추해 이해하는 정도입니다. 그러다 보니 정확한 개념을 알지 못하는 것이지요. 전공 용어의 정확한 개념은 그만두고라도 대학생들의 한자어 지식은 거의 바닥 수준입니다.”

—한글전용이 ‘단순문맹’을 퇴치했으나 한국어의 의미를 명확하게 이해하지 못한다는 점에서는 ‘실질문맹’을 양산했다는 지적이 있어요.

“광복 후 오늘날까지 ‘한글 전용’과 ‘한자 혼용’은 끊임없는 논쟁거리였어요. 한편에서는 ‘우리의 것을 아끼고 잘 가꾸자’는 것이고 다른 한편에서는 ‘우리 어휘 중 상당수가 한자어니 한자를 공부해서 정확한 뜻을 알아야 한다’는 입장입니다. 얼핏 보면 지향점이 완전히 다른 것 같지만, 가만히 따져보면 모두 우리말을 잘 가꾸자는 데는 이견(異見)이 없어요. 표음문자(表音文字·소리를 기호로 나타낸 글자)인 ‘한글’과 표의문자(表意文字·뜻글자)인 ‘한자’가 수레의 두 바퀴처럼 균형을 이루면서 상호 보완을 해 나가는 것이 가장 이상적(理想的)인 문자체계입니다.”

1대와 2대 헌법재판소 재판관을 역임한 법무법인 신촌의 김문희 대표변호사는 “한자를 국자(國字)에서 배제한 ‘국어기본법’은 위헌(違憲)”이라며 헌법소원을 제기했다. 이 사건은 현재 전원재판부에 회부된 상태다.

한자 1800자를 배우는 것이 어려운 일인가?

“한글전용의 어문정책과 교육정책이 우리말의 의미를 전달하는 기본수단인 한자를 배척 혹은 말살해, 우리 국민이 한국어를 제대로 이해하고 사용하는 것을 가로막고 있다”는 것이 그가 헌법소원을 제기한 이유. 기자는 그가 건네준 100쪽이 넘는 ‘헌법소원 심판청구서’를 읽어 보았다. 저절로 고개가 끄덕여졌다. 그의 말이다.

“한자를 모르면 동음이의어를 구분하지 못합니다. 어느 지방의 ‘김치 축제’를 알리는 유인물에서 충장사(忠壯祠)라고 해야 할 사당(祠堂)의 영문표기를 ‘충장사(忠壯寺)’라는 절로 알고 ‘Temple’로 썼다고 해요. 향교(鄕校)를 교량(橋梁)의 뜻인 ‘Bridge’로 표기했다고 합니다. 또 어느 대학에서는 ‘○○○ 絞首(교수·교살한다는 의미) 정년퇴임’이라는 현수막이 내걸린 적도 있습니다. 영자신문(英字新聞)에서는 주간 교수(主幹敎授)를 ‘Weekly Professor’로 표기한 적도 있어요. 또 어느 대학의 신학(神學)선언문에 ‘세계선교사에 유례(類例)가 없는’이라는 뜻의 영문을 ‘유래(由來)가 없는’으로 이해해, ‘unprecedented; unexampled’라고 표기해야 할 것을 ‘without origin’으로 표기했다고 합니다.”

현재 김문희 변호사는 다른 사건은 맡지 않고 오직 이 소송에만 매달리고 있다. 위헌의 정당성을 찾기 위해 국어와 관련된 연구서적과 문헌, 학자들을 만나고 있다. 열정이 놀라웠다.

—한글과 한자를 혼용 내지 병기(倂記)해야 한다고 생각하나요.

“네. 이 세상에 존재하는 것 중 완벽한 것이란 없습니다. 우리 고유어를 표현하기에 한글만큼 좋은 글도 없습니다. 그러나 한글 역시 완벽한 것이 아닙니다. 우리말에 고유어만 있는 것이 아니기 때문입니다. 한자 역시 완벽하지 못하고 우리 고유어를 표현하기에 부적당하죠.”

그는 “우리가 가진 좋은 도구를 제대로 융합, 활용하는 지혜로운 선택을 해서 우리 후손에게 좋은 문명의 도구를 유산으로 남겨 주어야 한다”고 강조했다.

“공교육, 특히 초·중·고교 과정에서 상용한자 1800자가량의 한자를 배우는 것은 어려운 일이 아닙니다. 약 70%에 이르는 어휘가 한자로 돼 있는 국어는 동음이의어가 많아 순 한글로 된 문장을 읽었을 때 쉽게 이해할 수 없는 경우가 수없이 많아요. 그런 불편에 낭비되는 시간과 노력보다, 공교육 과정에서 기초한자 1800자를 학습하는 노력이란 훨씬 적은 대가를 치르는 셈이죠. 기초한자의 학습은 국민생활과 문화창조에 효율적입니다. 이것이 우리가 ‘국어기본법’ 등에 대한 위헌확인 헌법소원을 제기한 이유입니다.”

국어기본법(법률 제3726호)은 한자를 국자에서 제외하고 한글만을 국자로 규정하고 있다. 또 국어기본법과 그 부속법령에서 한자를 교과서에서 쓸 수 없게 하고 정규수업에서도 이를 배제하고 있다.

한자로 공부할 때 뇌가 활성화돼

세계적인 뇌(腦)과학자로 알려진 가천의대 뇌과학연구소 조장희(趙長熙) 소장은 “40년 넘게 해외에 있다가 들어왔더니 사람들이 한자를 안 써 한국인이 문맹(文盲)이 되어 있더라”는 말부터 했다. 그는 세계 최초로 양전자 단층촬영기(PET)를 개발, 한국인 가운데 노벨상 수상에 가장 가까이 접근한 학자로 거론되고 있다.

“서로 얘기들은 하지만 뜻을 전혀 몰라요. 뜻을 모르니 응용을 못해요. 왜 한자를 안 쓸까요. 아마 일본 식민지였다는 콤플렉스가 작용하지 않았을까요? 하지만 한자는 라틴어처럼 중국의 글자가 아니라 동양의 글자입니다. 과학기술 서적은 한문을 안 쓰면 이해를 못해요.”

조 소장은 한자교육과 뇌의 활성화에 대한 연구를 수년간 진행하고 있다. 그가 말한 바로는, 평균 나이 27세인 남녀 대학생 12명을 대상으로 2음절짜리 한자 단어와 한글 단어를 소리 내지 않고 읽도록 했다고 한다.

이 과정을 뇌 영상으로 찍어 보니, 한글로 읽을 때보다 한자로 읽을 때가 뇌의 많은 부분에서 활성화가 이뤄졌다. 조 소장의 말이다.

“한자를 읽을 때는 방추상회(紡錘狀回·fusiform gyrus) 부분과 중심전회(中心前回·precentral gyrus) 부분, 그리고 양측 두정엽(頭頂葉·parietal cortex)과 브로카 영역(broca’s area)에서 더 증가한 활성화를 관찰할 수 있었어요. 이런 차이는 한자의 형태적 특성과 철자의 특성이 한글과 다르기 때문(방추상회 부분과 중심전회 부분)이며, 의미의 인출 및 사용 빈도와도 관련(브로카 영역과 두정엽)이 있을 것으로 여겨져요.

또 한자문자와 한글문자를 읽고 이해하는 과정에서 사용되는 뇌의 부위가 상대적으로 다를 수 있다는 결과로 해석될 수 있어요. 이러한 결과는 한자교육에 대한 뇌과학적 연구의 초석이 될 것으로 사료돼요.”

조 소장은 이 실험 외에도 한자로 쓴 단어와 한글로 쓴 단어 중 어느 쪽을 더 많이 기억하는지를 실험했다고 한다.

“뇌 영상으로 보니, 단어를 한문으로 기억했을 때는 뇌의 여러 군데에서 활성화가 이뤄졌지만, 한글로만 기억할 때는 뇌의 한군데만 활성화되었어요.”

—뇌의 활성화란 말을 풀어서 설명해 주세요.

“커피를 떠올려 보세요. 커피 하면, 그 맛과 향기, 거무칙칙한 원두, 커피잔 등 오만가지가 다 떠오르는데, 이처럼 떠오르는 것이 많을수록 기억이 잘됩니다. 한문을 읽은 사람은 뇌의 여러 군데가 활성화돼요. 그러니 한문으로 공부하고 익히는 것이 기억과 이해에 도움이 많이 됩니다.”

—한자를 쓰는 중국인들은 머리가 좋겠네요. 게다가 중국어에는 고저장단(高低長短)도 있잖아요.

“훨씬 좋죠. 이해도, 기억도 잘합니다. 사성(四聲)은 뇌 자극을 더 잘 받겠죠. 그렇게 되면 중국과의 국제경쟁에서 우리가 지는 겁니다. 그러니 한자를 배우는 것이 국가 존폐와도 관련이 있어요. 비록 뇌과학자이지만 일부 쇄국적(鎖國的)인 언어학자들이 한글전용을 만든 것 같아요.”

수학에서 길을 잃다

수학용어는 대개가 미국에서 들어왔지만 번역된 용어는 일본과 중국에서 들어온 한자어다. 그러나 수학은 인문학의 대상이 아니다. 한자의 의미를 수학자나 과학자도 알기 어렵다. 대학 수학과 학생들의 답안지를 보면 한글 토씨만 빼고 거의 모든 문장이 영어로 돼 있다고 한다. 서울대 수리과학부 학생들 역시 예외는 아니라고 한다. 강석진(姜錫眞) 교수의 말이다.

“한글의 존재는 영어 중간에 점점이 이두(吏讀)처럼 박히는 신세가 되어 한글도 아니요, 영어도 아닌 국적불명의 표기법과 화법이 되어 한국 지성을 지배하고 있습니다. 사실 수학용어 중에는 일본말에서 건너온 한자도 있고, 중국에서 건너온 한자도 있어요. 수학용어까지 한자의 뜻을 알 필요까지는 없지만, 일상에서 수학을 말하는 문화가 성숙하지 않아 거의 수학을 정확하게 표현하는 법이 발전하지 못했어요.”

강 교수는 제자들의 수학시험 답안지 중 일부를 예로 들었다.

<①은 V가 vector space이고 dim V=n이라 하자. W의 basis를 {v₁,…vr이라 놓으면 우리는 Gram-Schmidt process에 의해 W의 orthonormal basis인 {w₁,…wr을 잡을 수 있다. 또한 a∈W∩W⊥이면…’

②Home functor F=Hc(A , •)을 생각하자. 그러면 Yoneda's Lemma에 의해

F(B)=Hom c(A, B) ↔{Φ:Homc(B , •)→Homc(A , •)|natural trans formations이다. 그러므로 F는 C에서 C'로 가는 fully faithful functor이다. 따라서 C는 C'의 full subcategory와 equivalent하며 F는 embedding이다.>

우리말로 해석도 읽기도 어렵다. 강 교수의 말이다.

“보기①은 우리말과 비슷하게 바꿀 수는 있어요. ‘V의 차원(次元)을 n이라고 하고 W의 기저(基底)를 {v₁,…vr이라 하자. 그러면 우리는 Gram-Schmidt의 과정(過程)에 의해 W의 정규직교기저(正規直交基底)인 {w₁,…wr을 잡을 수 있다. 또한 a가 W∩W⊥에 속한다면…’으로요. 그러나 학생들에겐 이게 더 헷갈려요. 한자보다 영어에 더 익숙해져 있기 때문이에요.

‘Home functor F=Hc(A ,· )을 생각하자’는 문장은 그런대로 억지로 이해할 수 있어요. 이것을 ‘함 펑터 에프는 에이치 시 에이 점을 생각하자’로 읽을 수 있기 때문입니다. 그러나 이것들은 도대체 어느 나라 말입니까?”

강 교수는 이런 일도 있다고 했다.

“몇 년 전 수학과 복도에서 마주친 학생들을 붙잡고 수학과를 한자로 써 보라고 했더니 ‘네이버 검색해서 카톡으로 보내 드릴게요’라는 황당한 답변을 내놓기도 했어요. 단순히 한자교육 문제만은 아니에요. 문법과 어법에 맞는 전문용어를 제대로 번역하지 못한 현실에 문제가 있어요. 일본은 수학논문을 일본말로 쓰고 영어로도 씁니다. 고급수학을 일본말로 번역하기도 해요. 그것도 고교 수학선생님이 말이죠. 그만큼 수학문화의 저변이 넓다는 얘기지요.

이 문제는 국어교육만으로 해결하기 어려워요. 많은 사람이 수학적인 사고를 하고 수학적인 대화를 나누며, 수학적인 삶과 문화가 몸과 마음에 밸 때, 그때야 비로소 수학을 제대로 말할 수 있는 우리말이 개발되고 다듬어지겠죠.”

電磁氣學인지, 電子氣學인지

단국대 전자전기공학부 김윤명(金允溟) 교수는 방송통신위원회의 회의에 나가 전파법 하부 법률들의 제정 또는 개정 작업에 여러 번 참여한 일이 있다고 했다.

그때마다 “한자어로 된 기술법률이나 용어 가운데 한자가 사라지는 바람에 개념이 불분명해지는 느낌을 많이 받았다”고 한다. 그의 말이다.

“우리나라 기술법률들의 시원(始原)은 왜정시대에 일본어로 만들어진 것이고, 당연히 많은 한자를 포함하고 있어요. 세월이 흘러 시대에 맞도록 법을 고치기 위해서는 현존의 법령을 읽고 잘 이해한 다음에 현대적 기술 수준에 맞도록 내용을 수정해야 하잖아요. 그런데 모든 공문에서 한자만 그냥 들어내 버렸어요. 결국 세월이 지나고 현존하는 법령의 의미를 파악하기 어려운 부분이 한두 군데가 아니게 됐어요. 담당 공무원에게 물어도 명확하게 아는 이가 드물어요.”

학생들은 복잡한 기술용어를 얼마나 이해하고 있을까.

“예를 들어, ‘반도체(semiconductor)는 반도체(半導體)인가 반도체(反導體)인가’, 확신을 가지고 답을 하는 학생들이 별로 없어요. 이것은 한자를 안다 모른다로 끝나는 것이 아니라, 반도체라는 용어의 의미를 제대로 이해하는가 못하는가의 문제입니다. ‘전자기학(electron magnetics)이 전자기학(電磁氣學)인가, 전자기학(電子氣學)인가’라는 질문을 해도 마찬가지예요. 전자파에는 완전히 다른 두 가지 의미로 읽힙니다. 전자파(電磁波·electronmagnetic wave)와 전자파(電子波·electronic wave)의 차이는 대학교 2학년 때 배우는데, 이것을 한글만으로 가르치는 교수들이 대부분이니 학생들의 개념혼동은 불 보듯 뻔하지 않겠어요?”

김 교수는 이런 말도 했다.

“1달쯤 전에 오선화(吳善花·일본어로 고젠카)라는 한국계 일본인이 인천공항에 입국하려다 반한(反韓)활동 경력으로 입국거절을 당한 일이 있었어요. 그 여자가 평소에 한국인과 대한민국의 나쁜 점들을 여러 가지 주장했는데, 다른 것들은 대체로 억지지만, 딱 하나는 깊이 동의합니다.

‘한국인들은 한글의 우수성에 도취해 한자교육을 무시하고 있으며, 따라서 노벨상을 못 타고 있다.’

전문용어에 대한 완전한 이해 없이 한글로만 이해하고 가르친다면, 50%만 가르치는 것입니다. 이렇게 해서, 수준 높은 문화가 어떻게 축적될 것이며, 전문용어에 대한 깊은 이해 없이 노벨상 수상이 감히 가능하겠습니까?”

북한과 일본의 경우

중앙대 국문학과 김경수(金慶洙) 명예교수는 북한과 일본의 경우를 예로 들었다. 김 교수는 “2차대전 이후 패전국 일본도 우리처럼 문자정책을 놓고 치열한 공방을 벌였는데, 한자혼용을 하자는 주장과 일본의 고유어(假名·가나)로만 표기하자는 주장이 팽팽했다”며 “패전을 의식한 많은 지식인이 고유문자인 가나만 쓰자는 주장이 많았다”고 했다.

당시 도쿄대 교수인 구라이시 다케시로(倉石武四郞)는 “중국도 문자개혁 정책을 추진하는 터에 우리가 한자를 쓰는 것은 언어도단이다. 장차 한자는 사라질 것”이라고 공언했다고 한다.

김 교수는 “이런 분위기에 맞서 이시이 이사오(石井勳)라는 교육학자가 가나문자만으로는 일본문화 발전을 가져올 수 없으니 한자를 가르쳐야 한다고 맞섰다”고 했다. 그의 말이다.

“그럼에도 한자폐지 주장은 집요했어요. 애국을 앞세운 일본 고유어 가나 쓰기 운동은 식을 줄을 몰랐어요. 이런 와중에 일본 언론들이 이 논란을 주시했고 그 중심에 일본 공영방송인 NHK와 아사히(朝日)신문과 요미우리(讀賣)신문이 있었습니다. 이들 언론사의 편집자들은 이시이의 한자정책을 택했어요. 결국 일본의 문자정책 수립에 언론의 힘이 컸던 셈입니다.”

그는 “현재 일본은 유치원, 초등, 중등학교에서 1945자의 한자를 필수적으로 배우고 지금은 다시 2136자로 상용한자를 늘렸다”고 했다.

“일본은 유치원생에게도 600자의 한자를 가르치고 있으니 일본 문자정책의 내용을 짐작할 수 있어요. 한마디로 고유어인 가나문자와 한자를 혼용해 2세 교육을 하는 셈이지요.”

북한의 어문정책은 어떨까. 김 교수는 “북한의 어문정책은 한국보다 훨씬 일관성이 있다”고 설명했다. 1949년부터 지금까지 교과서는 물론 신문, 잡지까지 한글전용을 시행하고 있기 때문이다.

그는 “1964년과 1966년 두 차례에 걸쳐 김일성 연두 교시(敎示)를 통해 한자교육의 필요성을 강조하더니 1970년에 2000자(초·중·고)와 1000자(대학)를 지정해 누구나 한자를 학습하도록 하고 있다”고 강조했다. 당시 김일성의 교시에는 ‘통일에 대비해 남조선이 쓰는 문자를 알아야 한다’는 내용이 담겼다고 한다. 김경수 교수의 말이다.

“현재 북한은 인민학교(우리나라 초등1~4학년)에서는 한문을 가르치지 않지만 고등중학(우리나라 초등5~고등1)에서는 한자 1500자를 가르치고 있어요. 기술학교용 500자는 별도이므로 사실상 2000자를 중등과정에서 가르칩니다. 그리고 대학에서 1000자를 더 가르쳐 모두 3000자를 배우고 있어요. 북한이 우리보다 먼저 《리조실록》을 완역 출간해 우리나라에 역(逆)수출한 것도 이와 같은 한문교육의 강화와 무관하지 않아 보입니다.”

—김일성이 한자교육을 한 속셈은 뭘까요.

“김일성은 한자를 모르고서는 조총련 등 일본 내의 자본은 물론 중국기업, 그리고 동남아 화교(華僑)의 돈을 끌어들이기가 이만저만 힘들지 않다는 것을 자각했을 겁니다. 세계화, 개방화를 위해 우리보다 앞서 한자교육을 강화한 셈이지요. 거기다가 북한 어문학자들이 ‘한국어는 그 특성상 한자교육 없이 발전하기 어렵다’는 사실을 발견했을 수도 있어요. 왜냐하면, 북한의 신문이나 잡지를 보면 겉으로는 한글전용이지만 난해한 한자어 노출이 많거든요. 이를 보면 우리 고유어만으로는 섬세하고 차원 높은 표현이 불가능하다는 사실을 확인한 결과가 아닐까 생각해요.”

1948년 10월 9일 ‘한글전용에 관한 법률’ 제정

한자문맹(한글전용) 정책은 박정희(朴正熙) 대통령이 처음 마련했다는 것이 정설이다. 1968년 10월 25일 ‘대통령 지시 한글전용 촉진 7개 사항’을 박 대통령이 문교부(현 교육부)에 지시한 것이 실마리가 됐다는 것이다. 7개 사항에는 ‘1970년 1월 1일부터 행정·입법·사법의 모든 문서뿐만 아니라 민원서류도 한글전용으로 하며 한자가 든 서류는 접수 불가’, ’1970년 1월 1일부터 한글전용 실시’, ‘각급 학교 교과서에 한자 폐지’, ‘고전(古典)의 한글 번역’ 등이 담겨 있었다.

또 그해(1968년) 말 문교부 장관 소속의 ‘한글전용연구위원회’가 구성돼 한글전용에 관한 사항을 연구하기 시작했고. 한글학회도 ‘한글전용국민실천회’를 열기도 했다.

그러나 한글전용 방침은 정부수립 직후부터 시작된 사안이라는 게 정설이다. 국가기록원의 조사로는, 1948년 10월 9일 ‘한글전용에 관한 법률’이 제정됐다고 한다. 이 법률에는 공용문서를 모두 한글로 쓰는 내용을 담았다.

국가기록원 관계자는 “한글을 전용해 신생 독립국가의 자주독립 정신을 대외에 과시하려는 취지가 엿보인다”며 “그러나 시행령 등 하위법령이 제정되지 않아 한글전용이 본격적으로 시행되지 않았다”고 했다.

한글전용 논의는 1957년 다시 시작됐다. 국가기록원에 따르면 그해 12월 6일 국무회의(제117회)에 ‘한글전용에 관한 건’, ‘한글전용 적극 추진에 관한 건’ 등 2건이 논의됐다고 한다. 국무회의 결과는 이랬다.

‘공문서는 반드시 한글로 쓰도록 하되, 한글만으로 해득하기 어려운 말에는 한글 밑에 괄호를 쓰고 한자를 써 넣도록 한다. 각 기관에서 발행하는 간행물, 기관 현판, 청내 각종 표시는 일체 한글로 쓴다.’

그러나 한자교육은 국어 교과의 교육내용으로 여전히 이루어지고 있었다. 하지만 박 대통령의 ‘한글전용 촉진’ 지시로 1970년 신학기부터 초·중·고교의 모든 교과에서 한자가 사라지고, 국어 교과에서 한자교육도 배제되기 시작했다.

당시 문교부 장관은 민관식(閔寬植·1918~2006) 전 국회부의장이었다고 한다. 민 장관은 대통령 연두 순시 브리핑 자료 준비과정에서 부하 직원에게 “보고서를 국한(國漢) 혼용으로 만들라”고 지시했다고 한다. 깜짝 놀란 차관 이하 고위 간부들이 “그러시면 큰일 납니다” 하면서 강력히 만류했다.

그러나 민 장관은 고집을 피웠고 대통령 앞에서 “한글전용 시대이지만 문교부는 국한 혼용으로 보고 드리겠다”고 말했고, 박 대통령도 “한자를 섞어 쓰니 보기도 좋고 이해하기도 편하군” 하고 답했다고 한다.

민 장관은 기회다 싶어 교육용 한자 제정을 지시했고 1972년 8월 16일 ‘한문 및 한자교육을 위한 교육용 한자’(1800자)가 탄생했다. 민 장관은 생전 《월간조선》 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“우여곡절 끝에 교육용 한자를 중·고교에서 가르치도록 했을 때 많은 신문이 적극 찬성하는 사설을 실어 응원했습니다. 그런데 오늘의 언론은 뭐 하는 겁니까. 20~30대 독자를 잃지 않기 위해 한자를 줄이고 한글 전용하는 것은 무지와의 야합이나 다름없지 않소. 고생 끝에 만들어 놓은 1800자마저 제대로 교육하지 않으니 나라 꼴이 이게 뭡니까.”

漢字가 아니라 韓字다!

1970년 이후 초등학교에서부터 한자교육의 부활을 주장하는, 수없이 많은 주장과 청원이 있었다. 김문희 변호사는 “1970년부터 작년까지 학술단체와 개인 등이 정부 등 관계기관에 제출한 청원·건의·성명서가 무려 119건에 이르고, 지난 2008년 9월에는 김종필(金鍾泌) 전 총리 등 생존 중인 역대 국무총리 20인이 ‘초등학교 정규 교육과정에서 한자교육을 촉진하는 건의서’를 정부에 제출한 일도 있다”고 했다.

그래서일까. 2009년 교과부는 개정 교육과정을 발표하며 ‘초등학교 교육과정 편성·운영의 중점’ 사항으로 ‘학교장 재량으로 한자교육을 관련 교과(군)와 창의적 체험활동 시간을 활용해 하라’는 내용을 담았다. 그러나 학교마다 천차만별이어서 ‘국민교육’으로 전혀 기능을 못하고 있다.

김경수 중앙대 명예교수는 우리나라에서 쓰는 한자(漢字)를 ‘한자(韓字)’라고 이름을 붙인다. “2000년 동안 우리나라에서 쓰는 한자(漢字)는 한국의 사상·정서를 고스란히 담아 한자화(韓字化)됐다”는 것이 그 이유다.

“한자(韓字)는 중국의 한자(漢字)와는 그 의미, 그리고 독음(讀音)에서, 또 소리에서 전혀 다른 한국식 한자입니다. 사실, 한자(韓字)는 하루아침에 이뤄진 것도 아닙니다. 2000년이 넘게 이 땅에서 만들어져 학술어·추상어·고급개념어가 역사·전통·정신 속에 융해돼 있어요. 이제 우리의 뜻과 정신이 깃든 우리의 국자를 한자(漢字)에서 독립시켜 한자(韓字)로 지칭하고, 구분하여 표기해야 합니다. 한자의 범위는 우리의 국어사전에 수록된 어휘를 기준으로 모두 한자(韓字)로 규정해야 합니다.” 그는 “한국식 한자 역시 우리글인 만큼 학생들에게 제대로 가르쳐야 한다”고 역설한다.⊙

[인터뷰] 한국학중앙연구원장 鄭正佶

“한자로 된 한국학 연구, 해독하기 어려워 외면”

한국학중앙연구원 정정길(鄭正佶) 원장은 “우리나라의 인문사회과학의 학문 전체가 10여년 전부터 왜곡되고 있어 이를 시급히 바로잡지 않으면 회복하기 어려운 타격을 입게 된다”고 우려했다. 서울대 대학원장과 울산대 총장, 대통령실장을 역임한 정 원장은 “역사학 분야의 연구나 국문학 분야의 연구가 근현대사에 과도하게 집중되고 있는데, 과거의 역사는 자료가 부족하거나 없다는 이유로, 자료를 찾았다고 해도 한문으로만 쓰인 내용을 해독하기가 쉽지 않아 외면하고 있다”고 주장했다. 그와의 인터뷰는 사의를 표명한 뒤인 9월 11일 이루어졌다.

한국학중앙연구원 정정길(鄭正佶) 원장은 “우리나라의 인문사회과학의 학문 전체가 10여년 전부터 왜곡되고 있어 이를 시급히 바로잡지 않으면 회복하기 어려운 타격을 입게 된다”고 우려했다. 서울대 대학원장과 울산대 총장, 대통령실장을 역임한 정 원장은 “역사학 분야의 연구나 국문학 분야의 연구가 근현대사에 과도하게 집중되고 있는데, 과거의 역사는 자료가 부족하거나 없다는 이유로, 자료를 찾았다고 해도 한문으로만 쓰인 내용을 해독하기가 쉽지 않아 외면하고 있다”고 주장했다. 그와의 인터뷰는 사의를 표명한 뒤인 9월 11일 이루어졌다.

한국학중앙연구원은 작년부터 우리나라 과학적 창의성의 뿌리를 찾는 ‘한국학 방향잡기 프로젝트’를 진행 중이다. 정 원장은 “일부 중국과 일본 지식인들이 한국이 지금의 국제경쟁력을 갖춘 것을 그저 일본 기술을 모방하거나 전수받아 가능했다고 폄훼하는 분위기가 있다”며 “단순히 기분 나쁜 문제를 떠나 한국의 역사에서 과학적 창의성이 가장 꽃을 피운 시대를 찾아 동시대의 중국과 일본, 독일 등과 비교하면 그런 편견을 반박할 수 있고, 우리의 문화적 뿌리나 정체성을 정립할 필요가 있다고 생각했다”고 말했다. 적어도 “상고시대는 모르겠지만 고려시대나 세종대왕시대까지는 우리가 일본의 과학기술을 능가했다는 기대에서 나온 발상이었다”고 한다. 그러나 이 프로젝트는 시작부터 벽에 부딪혔다. 그의 말이다.

“서울대 인문대, 자연대, 공대가 연합한 ‘과학사 협동과정’을 20년간 맡아온 김영식 교수를 찾아갔어요. 그에게 ‘신라, 백제, 고구려, 통일신라, 고려, 조선 등 각 시대별 과학기술사 전공자를 골라 달라’고 제안했어요. 20년간 과학사 협동과정을 끌어 왔으니 각 대학에 흩어진 제자만도 수백 명이 되지 않겠어요? 그런데 김 교수 말이 ‘전공자가 없다’는 겁니다. 기가 막혀서 ‘도대체 그동안 뭘 했느냐’고 물으니 ‘과학사 연구가 주로 근대부터 이뤄졌다’는 거예요.”

대개의 연구가 갑오경장(甲午更張) 전후를 중심으로 이뤄져 그 이전의 과학사 연구는 전공자 수가 많지 않은 데다 단편적인 연구조차 거의 없다는 것이었다. 정 원장은 큰 충격을 받았다고 한다.

“일본은 시대별로 과학기술사만 따로 연구하는 전공자가 많이 있는데 우리는 단편적인 연구마저도 전문적이라고 볼 수 있는 것은 그 숫자가 극히 적다는 겁니다. 사실, 우리 역사상 가장 부끄럽고 가장 고통스러웠던 시기가 언제입니까. 갑오경장부터 일제식민지 시절이 아닌가요? 그 시기에 과학기술의 유입경로 연구라는 게 이런 것 아닐까요? 대부분 일본을 통해 서구의 기술을 받아들이는데, 구한말 조선의 꽉 막힌 선비들이 반대를 해서 그 어려움을 무릅쓰고 도입했다는 식 말입니다.

세종의 한글창제, 신라 에밀레종의 금속공학적 특성, 고려의 수준 높은 도자기공예 기술, 직지심경을 낳은 활판인쇄술 등등 세계에 내놓을 만한 유산(遺産)이 어떻게 만들어졌나에 대한 것을 밝혀내 후세대에게 자존심을 키워 주고 본받게 해야 하는 것 아닙니까.”

논문 쓰기 쉬운 분야만 몰려

대체로 근현대사를 중심으로만 연구가 이뤄지는 까닭은 뭘까.

“일단 자료가 없다고 합니다. 자료의 부족, 자료 획득의 어려움이 연구를 크게 왜곡시키고 있다는 겁니다. 그런데 설령 자료를 어디서 발견한다고 해도 한문공부부터 해야 합니다. 교수들은 한 해 논문을 몇 편 쓰느냐에 따라 연구비와 성과급이 달라지고 승진이 달라집니다. 그런 판에 오랜 시간이 걸리는 한문공부를 하겠어요?”

그런데 한문 구사가 가능하다고 해도 자연과학 등의 이론이나 방법론, 문제의식 등을 파악하고 있는 학자도 드물다. 한문 텍스트를 읽고 번역은 할 수 있다 해도 한문 문장의 맥락이나 사회적 의미, 역사적 가치 등을 제대로 파악하지 못하면 연구 결과가 확산될 수 없다.

“우리의 학문풍토는 세태에 따라, 인기에 따라, 연구비의 액수에 따라 연구의 세부 분야를 이것저것으로 바꾸어 가면서 손을 댑니다. 심지어 찾기 쉬운 자료, 논문 쓰기 쉬운 세부 분야로 우루루 몰려들고 있어요.”

정 원장은 “자료가 부족하거나 없더라도, 그래서 과학적 방법을 적용할 수 없더라도, 중요한 사회현상은 학자들이 매달려서 연구를 할 수 있는 풍조여야 한다”며 “논문 편수보다는 질이 중요하며, 덜 중요하다고 해도 필요하다고 생각되는 분야는 적지만 적절한 숫자의 학자들이 연구할 수 있는 분위기가 필요하다”고 강조했다.

“지금의 상태를 10여년 더 방치하면 한국의 인문사회과학은 회복하기 어려운 치명적인 상처를 입게 될 것입니다. 연구내용이 문화발전에 큰 도움이 되지 못할 뿐 아니라, 학문 후속세대들이 모두 편향된 연구에 매달리고, 그렇게 연구된 내용을 중심으로 학생들을 가르칠 겁니다. 우리나라만이 이렇게 기괴한 학문풍토가 지배하면 국가경쟁력이 약화될 것은 말할 것도 없습니다.”

정 원장은 “과거 지나치게 한자와 한문에 압도당한 경험 때문에 역설적으로 한글전용으로 가게 되었으나 우리의 전통문화가 모두 한문으로 표현돼 있다”며 “정확하게 알려면 한자를 공부해야 한다”고 했다.

“한자와 한문공부를 사대주의와 결부시키거나 민족 자존심의 문제로 접근하면 누구에게도 도움이 안 됩니다. 서구에서도 오래전부터 사어(死語)인 라틴어를 배웠어요. 그렇다고 ‘로마 식민지’라고 생각하지 않아요. 한자는 동아시아 여러 국가가 얽히고설켜 만들어진 글자입니다. 우리의 과거와 현재·미래가 소통하기 위해서는, 우리의 인문학과 사회과학이 학문적 보편성을 갖추기 위해서는 한자과 한자공부가 필요합니다.”⊙

|

| 서울시교육청은 올 2학기부터 초·중학교에서 교과서 수록 어휘를 중심으로 한자교육을 자율적으로 하도록 방침을 정했다. |

그는 “한자전용이나 한글전용 모두 고식적(姑息的)이고 편벽된 정책”이라며 “한글은 한자와 혼용해야 우수성이 발휘된다. 혼용하지 않는 한 우리나라는 이류국가가 되기도 어려울 것”이라고 했다.

이한동(李漢東) 전 국무총리는 몇해 전 ‘어문(語文)정책 정상화 추진회’라는 기구를 만들어 한자교육의 필요성을 역설해 오고 있다. 이 추진회는 작년 7월 결성됐다. 참여 인사는 헌법재판소 재판관 출신의 김문희(金汶熙)·황도연(黃道淵) 변호사와 조부영(趙富英) 전 국회부의장, 최근덕(崔根德) 전 성균관 관장, 심재기(沈在箕) 서울대 국어국문학과 명예교수, 김경수(金慶洙) 중앙대 국어국문학과 명예교수 등이다. 이 전 총리의 말이다.

|

| 이한동 전 총리. |

한자가 한반도에 도래한 것은 2000년 전입니다. 상류사회에 국한된 얘기지만, 이후 한자만으로 우리말을 표기했어요. 세종(世宗)이 한글을 반포한 이후 세종 스스로 한자와 한글 혼용의 모범을 보여줬습니다. 대표적인 예가 용비어천가(龍飛御天歌)이지요. 그런 의미에서 한자는 외래문자가 아니라 우리 문자, 즉 국자(國字)입니다. 한글과 한자 모두 우리의 국자이죠. 근본적으로 한자어를 외래어로 규정하는 ‘국어기본법’은 잘못된 것입니다.”

—한자도 국자라고 보시나요.

“그렇습니다. 국어는 고유어와 한자어·외래어로 이뤄져 있어요. 한자어의 한자는 국자이자 국어입니다. 국어는 수도나 국기·국가와 같이 관습(慣習)헌법의 사항이죠. 우리 《헌법전(憲法典)》을 보세요. 수많은 한자가 나오는데, 그럼 헌법에 나오는 한자는 외국어로 표기된 것인가요?”

世宗, 한글·한자 혼용의 모범을 보이다

|

| 작년 12월 대선 직후 뉴욕 한복판 브로드웨이에 박근혜 대통령 당선 축하 광고. ‘대한민국 제18대 대통령 박근혜 후보의 피선을 축하합니다’라고 국한문으로 적혀 있다. |

“학생들에게 초계함이 뭔지를 물었어요. 망볼 초(硝), 경계할 계(戒)라는 의미를 알면 쉽게 알 수 있는 말이잖아요. 어떤 일을 수행하는 배인지 아는 학생이 없었습니다. 학점을 5점이나 올려주겠다고 해도 답이 없었어요. 더 큰 문제는 몰라도 부끄러워하지 않는다는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 교양수업을 듣는 의예과 학생들에게 예(豫)가 무슨 뜻인지 물어보아도 아무도 몰라요. 미리 예 자거든요.

조기(早起·아침 일찍 일어난다는 뜻)축구회라고 할 때의 조를 아침 조(朝)로 알거나 조기(早期·이른 시기라는 뜻)라고 생각합니다. 한번은 춘천의 한 태권도 도장 옆에 붙은 광고전단을 보다가 쓴웃음을 지은 적이 있어요. 전단에 ‘석기회원 모집’이라 적혀 있었거든요. 조기의 뜻을 모르다 보니 늦은 밤 운동하는 회원을 석기회원이라고 엉뚱하게 표기한 것이죠.”

남 교수는 “사례가 너무 많아 일일이 설명하기 어렵다”며 한숨을 쉬었다.

“한 초등학교에서 이런 일이 있었어요. 시험에 ‘다음 보기 가운데 절(寺)이 아닌 것을 골라라’는 문제가 나왔어요. 보기로 불국사·송광사·법흥사·조계사·현충사가 나왔는데 정답은 현충사였어요. 한 학생이 ‘현충사는 왜 절이 아니냐’고 물었는데 교사는 현충사가 이순신 장군과 관련돼 있다는 사실은 알았지만 한자의 차이를 몰라 식은땀을 흘렸다고 해요. 불국사·송광사는 절 사(寺)를, 현충사는 사당 사(祠)를 써야 하거든요.

언젠가 제자에게 이런 질문을 던진 적이 있어요. 신문에 ‘부동표(浮動票)’를 겨냥해 선거운동을 한다는 기사가 났기에 ‘부동표가 뭐냐’고 물으니 제자 왈(曰), ‘아닐 부(不) 움직일 동(動)을 써서 움직이지 않는 표’라고 하더군요. 기가 막혀서 ‘움직이지 않는 표인데 왜 선거운동을 하느냐’고 했더니 ‘확인사살을 하려고 그렇게 한다’는 겁니다. 현재의 한국 대학생의 국어실력이라고 봐야 합니다.”

|

| 성균관대 이명학 교수. |

틀리게 쓴 성씨 중에는 서(徐)씨와 최(崔)씨, 정(鄭)씨, 류(柳)씨, 오(吳)씨 순이었고, 틀리게 쓰는 이름은 숙(淑)·규(葵)·원(媛)·태(泰)·석(錫) 등이 많았다. 획수가 많은 한자가 아무래도 쓰기 어려웠다. 이 교수의 말이다.

“이 같은 충격적인 결과는 1970년 한글전용 정책 이후 40여 년 동안 한자교육을 하지 않았기 때문입니다. 자녀의 이름을 한자로 지었으면 최소한 이름 정도는 한자로 쓸 줄 알아야 하지 않을까요? 부모가 이 정도인데 아이들은 오죽하겠어요.”

이 교수는 덧붙여 이런 말을 했다.

“한자 한 글자 모르더라도 죽을 때까지 생활하는 데 조금도 불편함이 없습니다. 그러나 대학생들은 전공 서적을 보아야 하고 전공 용어의 정확한 개념도 알아야 합니다. 대부분 전공 학술용어는 한자어입니다. 그런데 한자어로 된 학술용어를 한글로 읽고 뜻을 익히려고 하니 정확한 의미 파악이 안 됩니다.”

|

| 방학을 맞아 서울 서초구 ‘어린이 예절, 한문교실’에 참가한 한 어린이가 한문 붓글씨를 배우고 있다. |

“학교에서 ‘대각선’을 한글로 읽고 사전적인 뜻을 암기했기 때문입니다. ‘대각선’을 한자어로 ‘마주 보다(對), 각(角), 줄(線)’로 배웠다면 바로 ‘마주 보고 있는 각을 이어 주는 선’이라고 답했을 것입니다. 현재 대학 교재 가운데 한자를 병기해서 쓴 책이 없습니다. 학생들은 한글로 읽고 뜻을 유추해 이해하는 정도입니다. 그러다 보니 정확한 개념을 알지 못하는 것이지요. 전공 용어의 정확한 개념은 그만두고라도 대학생들의 한자어 지식은 거의 바닥 수준입니다.”

—한글전용이 ‘단순문맹’을 퇴치했으나 한국어의 의미를 명확하게 이해하지 못한다는 점에서는 ‘실질문맹’을 양산했다는 지적이 있어요.

“광복 후 오늘날까지 ‘한글 전용’과 ‘한자 혼용’은 끊임없는 논쟁거리였어요. 한편에서는 ‘우리의 것을 아끼고 잘 가꾸자’는 것이고 다른 한편에서는 ‘우리 어휘 중 상당수가 한자어니 한자를 공부해서 정확한 뜻을 알아야 한다’는 입장입니다. 얼핏 보면 지향점이 완전히 다른 것 같지만, 가만히 따져보면 모두 우리말을 잘 가꾸자는 데는 이견(異見)이 없어요. 표음문자(表音文字·소리를 기호로 나타낸 글자)인 ‘한글’과 표의문자(表意文字·뜻글자)인 ‘한자’가 수레의 두 바퀴처럼 균형을 이루면서 상호 보완을 해 나가는 것이 가장 이상적(理想的)인 문자체계입니다.”

1대와 2대 헌법재판소 재판관을 역임한 법무법인 신촌의 김문희 대표변호사는 “한자를 국자(國字)에서 배제한 ‘국어기본법’은 위헌(違憲)”이라며 헌법소원을 제기했다. 이 사건은 현재 전원재판부에 회부된 상태다.

한자 1800자를 배우는 것이 어려운 일인가?

|

| 김문희 변호사. |

“한자를 모르면 동음이의어를 구분하지 못합니다. 어느 지방의 ‘김치 축제’를 알리는 유인물에서 충장사(忠壯祠)라고 해야 할 사당(祠堂)의 영문표기를 ‘충장사(忠壯寺)’라는 절로 알고 ‘Temple’로 썼다고 해요. 향교(鄕校)를 교량(橋梁)의 뜻인 ‘Bridge’로 표기했다고 합니다. 또 어느 대학에서는 ‘○○○ 絞首(교수·교살한다는 의미) 정년퇴임’이라는 현수막이 내걸린 적도 있습니다. 영자신문(英字新聞)에서는 주간 교수(主幹敎授)를 ‘Weekly Professor’로 표기한 적도 있어요. 또 어느 대학의 신학(神學)선언문에 ‘세계선교사에 유례(類例)가 없는’이라는 뜻의 영문을 ‘유래(由來)가 없는’으로 이해해, ‘unprecedented; unexampled’라고 표기해야 할 것을 ‘without origin’으로 표기했다고 합니다.”

현재 김문희 변호사는 다른 사건은 맡지 않고 오직 이 소송에만 매달리고 있다. 위헌의 정당성을 찾기 위해 국어와 관련된 연구서적과 문헌, 학자들을 만나고 있다. 열정이 놀라웠다.

—한글과 한자를 혼용 내지 병기(倂記)해야 한다고 생각하나요.

“네. 이 세상에 존재하는 것 중 완벽한 것이란 없습니다. 우리 고유어를 표현하기에 한글만큼 좋은 글도 없습니다. 그러나 한글 역시 완벽한 것이 아닙니다. 우리말에 고유어만 있는 것이 아니기 때문입니다. 한자 역시 완벽하지 못하고 우리 고유어를 표현하기에 부적당하죠.”

그는 “우리가 가진 좋은 도구를 제대로 융합, 활용하는 지혜로운 선택을 해서 우리 후손에게 좋은 문명의 도구를 유산으로 남겨 주어야 한다”고 강조했다.

“공교육, 특히 초·중·고교 과정에서 상용한자 1800자가량의 한자를 배우는 것은 어려운 일이 아닙니다. 약 70%에 이르는 어휘가 한자로 돼 있는 국어는 동음이의어가 많아 순 한글로 된 문장을 읽었을 때 쉽게 이해할 수 없는 경우가 수없이 많아요. 그런 불편에 낭비되는 시간과 노력보다, 공교육 과정에서 기초한자 1800자를 학습하는 노력이란 훨씬 적은 대가를 치르는 셈이죠. 기초한자의 학습은 국민생활과 문화창조에 효율적입니다. 이것이 우리가 ‘국어기본법’ 등에 대한 위헌확인 헌법소원을 제기한 이유입니다.”

국어기본법(법률 제3726호)은 한자를 국자에서 제외하고 한글만을 국자로 규정하고 있다. 또 국어기본법과 그 부속법령에서 한자를 교과서에서 쓸 수 없게 하고 정규수업에서도 이를 배제하고 있다.

| ‘국어기본법’ 왜 違憲인가 국어기본법 위헌소송은 김문희 변호사를 비롯해 332명이 청구인으로 참여하고 있다. 초등학교 입학예정인 아동과 부모, 초·중등학교 재학생과 부모, 초·중등학교의 교사 또는 교장, 공무원, 출판사 대표, 기자, 변호사, 목사, 기업체 대표 등이 그들이다. 이들이 위헌을 주장하는 까닭은 몇 가지로 요약된다. 우선, 2005년 제정된 국어기본법은 ‘우리말을 표기하는 문자는 한글뿐이고, 한자는 우리말을 표기하는 문자로서의 법적 지위를 원칙적으로 인정해 줄 수 없다’고 선언하고 있다. 한자는 그저 ‘외국 문자와 더불어 필요한 때에 괄호 안에 넣어서 써야 한다’고 규정한다. 그러나 청구인들은 “국어기본법이 한국어 표기문자로서의 한자의 법적 지위를 박탈하고, 한글전용의 표기원칙을 국가가 관철하고 강요하려는 ‘공권력성’을 교묘하게 숨기고 있다”는 입장이다. 또 “국어기본법 18조는 한글전용의 표기원칙을 초·중등학교의 모든 교과용 도서에서도 쓰도록 하고 있다”며 “학습의 기본교재인 국정·검정·인정 교과용 도서까지 한자를 강제로 몰아냈다”고 주장한다. 김 변호사는 “각 과목의 기초개념을 한자를 통해 쉽게 배울 수 있는 교육환경을 박탈해 수업권을 제약하고 있다”며 위헌을 주장한다. 또 초·중등학교의 국어 교과에서 한자를 가르치지 않는 ‘교육과정’이 문제라는 입장이다. 교육부의 고시(告示)인 ‘초·중등학교 교육과정’에 의하면, 초등학교에서는 국어 교과를 비롯한 모든 교과에서 한자교육을 교육내용에서 빼고 있고 중·고교에서는 선택과목으로 한문을 제한적으로 가르치고 있다. 그러나 1948년 대한민국 수립 이후 1969년까지 한자교육은 국어 교과의 기본내용이었다. |

한자로 공부할 때 뇌가 활성화돼

|

| 가천의대 조장희 뇌과학연구소장. |

“서로 얘기들은 하지만 뜻을 전혀 몰라요. 뜻을 모르니 응용을 못해요. 왜 한자를 안 쓸까요. 아마 일본 식민지였다는 콤플렉스가 작용하지 않았을까요? 하지만 한자는 라틴어처럼 중국의 글자가 아니라 동양의 글자입니다. 과학기술 서적은 한문을 안 쓰면 이해를 못해요.”

조 소장은 한자교육과 뇌의 활성화에 대한 연구를 수년간 진행하고 있다. 그가 말한 바로는, 평균 나이 27세인 남녀 대학생 12명을 대상으로 2음절짜리 한자 단어와 한글 단어를 소리 내지 않고 읽도록 했다고 한다.

이 과정을 뇌 영상으로 찍어 보니, 한글로 읽을 때보다 한자로 읽을 때가 뇌의 많은 부분에서 활성화가 이뤄졌다. 조 소장의 말이다.

“한자를 읽을 때는 방추상회(紡錘狀回·fusiform gyrus) 부분과 중심전회(中心前回·precentral gyrus) 부분, 그리고 양측 두정엽(頭頂葉·parietal cortex)과 브로카 영역(broca’s area)에서 더 증가한 활성화를 관찰할 수 있었어요. 이런 차이는 한자의 형태적 특성과 철자의 특성이 한글과 다르기 때문(방추상회 부분과 중심전회 부분)이며, 의미의 인출 및 사용 빈도와도 관련(브로카 영역과 두정엽)이 있을 것으로 여겨져요.

또 한자문자와 한글문자를 읽고 이해하는 과정에서 사용되는 뇌의 부위가 상대적으로 다를 수 있다는 결과로 해석될 수 있어요. 이러한 결과는 한자교육에 대한 뇌과학적 연구의 초석이 될 것으로 사료돼요.”

조 소장은 이 실험 외에도 한자로 쓴 단어와 한글로 쓴 단어 중 어느 쪽을 더 많이 기억하는지를 실험했다고 한다.

“뇌 영상으로 보니, 단어를 한문으로 기억했을 때는 뇌의 여러 군데에서 활성화가 이뤄졌지만, 한글로만 기억할 때는 뇌의 한군데만 활성화되었어요.”

—뇌의 활성화란 말을 풀어서 설명해 주세요.

“커피를 떠올려 보세요. 커피 하면, 그 맛과 향기, 거무칙칙한 원두, 커피잔 등 오만가지가 다 떠오르는데, 이처럼 떠오르는 것이 많을수록 기억이 잘됩니다. 한문을 읽은 사람은 뇌의 여러 군데가 활성화돼요. 그러니 한문으로 공부하고 익히는 것이 기억과 이해에 도움이 많이 됩니다.”

—한자를 쓰는 중국인들은 머리가 좋겠네요. 게다가 중국어에는 고저장단(高低長短)도 있잖아요.

“훨씬 좋죠. 이해도, 기억도 잘합니다. 사성(四聲)은 뇌 자극을 더 잘 받겠죠. 그렇게 되면 중국과의 국제경쟁에서 우리가 지는 겁니다. 그러니 한자를 배우는 것이 국가 존폐와도 관련이 있어요. 비록 뇌과학자이지만 일부 쇄국적(鎖國的)인 언어학자들이 한글전용을 만든 것 같아요.”

| 한글專用論者들의 논리 한글전용론자들은 한글전용이 사대적 문화를 청산하고 자주적이며 민주적인 문화의 가능성을 열어 왔다고 주장한다. 한자문화는 그 내용으로 보아 중화(中華)사상에 가깝다는 견해도 밝힌다.(김영환 부경대 교수·한글철학연구소장) 김 교수는 “한글과 한자의 지루한 싸움이 이어지는 동안 전문용어에는 벌써 미국말 숭배가 뿌리내렸다. 오늘날 우리가 미국말을 대하는 태도는 한문을 대하던 태도와 무척 닮았다. 좀 더 주체적 자각에서 한글 사랑이 이뤄지지 못한 까닭”이라고 주장한다. 한글학자 이오덕(李五德·1925~2003) 선생은 생전 “뜻을 쉽게 알아차릴 수 없는 중국글자 말(한자어)이 많다”며 “민중들이 일하는 삶 속에서 생겨나고 쓰인 것이 아니라 양반이나 관리들, 학자들이 읽는 글에서 생겨났기 때문”이라 말하곤 했다. 한글전용론자들은 “한글만 써 놓으면 그 뜻을 알지 못한다”는 한문혼용론자들의 주장에 대해 “말을 좀 더 쉽게 우리말로 풀어서 쓰면 된다”고 반박한다. “한자투성이로 된 글 대신 쉬운 우리말로 풀어서 써 놓으면 내용도 쉬워지고 남들에게 뜻을 전하는 힘도 세질 것”이란 얘기다. 그러면 글이 길어진다. 하지만 “쓰기 쉬운 글자를 좀 길게 쓰는 한이 있더라도 정확하게 그 뜻을 전하는 것이 글의 본디 목적”이라고 강조한다. 또 한문혼용론을 다음과 같이 반박한다. ①한글은 우리 고유문자요, 한자는 외국문자다. 고유문자가 어엿하게 있는데 왜 외국문자를 배울 필요가 있나. ②한글은 배우기가 쉽고 한자는 배우기가 어렵다. 배우기 쉬운 한글이 있는데 무슨 필요로 어려운 한자를 배우겠는가. ③한글은 기계화(한글 타자)할 수 있지만 한자는 기계화할 수 없다. ④한글전용이 교과서에 정착된 지 40여 년이 지났다. 공부할 것이 많은 학생에게 한자의 짐을 지우겠다는 발상인가. ⑤어려운 한자 개념어가 문제라면 국어사전을 찾아보면 된다. ⑥모든 한자어를 한자로 가르쳐 배우는 것은 다소 도움이 될 수 있으나 우리는 시간, 경제성을 따져 봐야 한다. ⑦한자교육은 사교육의 새로운 시장을 열어 준다. ⑧어려운 한자어를 너무 많이 싣는 교과서도 문제다. ⑨국어교육과 개념교육을 알차게 추진할 방안을 강구하자 등이 있다. |

수학에서 길을 잃다

|

| 지난 1988년 (주)농심의 율촌장학회가 한국어문교육회 회장인 남광우(南廣祐) 교수에게 의뢰해 간행한 국한문 혼용 《중학교 한국어》 교과서. |

“한글의 존재는 영어 중간에 점점이 이두(吏讀)처럼 박히는 신세가 되어 한글도 아니요, 영어도 아닌 국적불명의 표기법과 화법이 되어 한국 지성을 지배하고 있습니다. 사실 수학용어 중에는 일본말에서 건너온 한자도 있고, 중국에서 건너온 한자도 있어요. 수학용어까지 한자의 뜻을 알 필요까지는 없지만, 일상에서 수학을 말하는 문화가 성숙하지 않아 거의 수학을 정확하게 표현하는 법이 발전하지 못했어요.”

강 교수는 제자들의 수학시험 답안지 중 일부를 예로 들었다.

<①은 V가 vector space이고 dim V=n이라 하자. W의 basis를 {v₁,…vr이라 놓으면 우리는 Gram-Schmidt process에 의해 W의 orthonormal basis인 {w₁,…wr을 잡을 수 있다. 또한 a∈W∩W⊥이면…’

②Home functor F=Hc(A , •)을 생각하자. 그러면 Yoneda's Lemma에 의해

F(B)=Hom c(A, B) ↔{Φ:Homc(B , •)→Homc(A , •)|natural trans formations이다. 그러므로 F는 C에서 C'로 가는 fully faithful functor이다. 따라서 C는 C'의 full subcategory와 equivalent하며 F는 embedding이다.>

우리말로 해석도 읽기도 어렵다. 강 교수의 말이다.

“보기①은 우리말과 비슷하게 바꿀 수는 있어요. ‘V의 차원(次元)을 n이라고 하고 W의 기저(基底)를 {v₁,…vr이라 하자. 그러면 우리는 Gram-Schmidt의 과정(過程)에 의해 W의 정규직교기저(正規直交基底)인 {w₁,…wr을 잡을 수 있다. 또한 a가 W∩W⊥에 속한다면…’으로요. 그러나 학생들에겐 이게 더 헷갈려요. 한자보다 영어에 더 익숙해져 있기 때문이에요.

‘Home functor F=Hc(A ,· )을 생각하자’는 문장은 그런대로 억지로 이해할 수 있어요. 이것을 ‘함 펑터 에프는 에이치 시 에이 점을 생각하자’로 읽을 수 있기 때문입니다. 그러나 이것들은 도대체 어느 나라 말입니까?”

강 교수는 이런 일도 있다고 했다.

“몇 년 전 수학과 복도에서 마주친 학생들을 붙잡고 수학과를 한자로 써 보라고 했더니 ‘네이버 검색해서 카톡으로 보내 드릴게요’라는 황당한 답변을 내놓기도 했어요. 단순히 한자교육 문제만은 아니에요. 문법과 어법에 맞는 전문용어를 제대로 번역하지 못한 현실에 문제가 있어요. 일본은 수학논문을 일본말로 쓰고 영어로도 씁니다. 고급수학을 일본말로 번역하기도 해요. 그것도 고교 수학선생님이 말이죠. 그만큼 수학문화의 저변이 넓다는 얘기지요.

이 문제는 국어교육만으로 해결하기 어려워요. 많은 사람이 수학적인 사고를 하고 수학적인 대화를 나누며, 수학적인 삶과 문화가 몸과 마음에 밸 때, 그때야 비로소 수학을 제대로 말할 수 있는 우리말이 개발되고 다듬어지겠죠.”

電磁氣學인지, 電子氣學인지

|

| 단국대 김윤명 교수. |

그때마다 “한자어로 된 기술법률이나 용어 가운데 한자가 사라지는 바람에 개념이 불분명해지는 느낌을 많이 받았다”고 한다. 그의 말이다.

“우리나라 기술법률들의 시원(始原)은 왜정시대에 일본어로 만들어진 것이고, 당연히 많은 한자를 포함하고 있어요. 세월이 흘러 시대에 맞도록 법을 고치기 위해서는 현존의 법령을 읽고 잘 이해한 다음에 현대적 기술 수준에 맞도록 내용을 수정해야 하잖아요. 그런데 모든 공문에서 한자만 그냥 들어내 버렸어요. 결국 세월이 지나고 현존하는 법령의 의미를 파악하기 어려운 부분이 한두 군데가 아니게 됐어요. 담당 공무원에게 물어도 명확하게 아는 이가 드물어요.”

학생들은 복잡한 기술용어를 얼마나 이해하고 있을까.

“예를 들어, ‘반도체(semiconductor)는 반도체(半導體)인가 반도체(反導體)인가’, 확신을 가지고 답을 하는 학생들이 별로 없어요. 이것은 한자를 안다 모른다로 끝나는 것이 아니라, 반도체라는 용어의 의미를 제대로 이해하는가 못하는가의 문제입니다. ‘전자기학(electron magnetics)이 전자기학(電磁氣學)인가, 전자기학(電子氣學)인가’라는 질문을 해도 마찬가지예요. 전자파에는 완전히 다른 두 가지 의미로 읽힙니다. 전자파(電磁波·electronmagnetic wave)와 전자파(電子波·electronic wave)의 차이는 대학교 2학년 때 배우는데, 이것을 한글만으로 가르치는 교수들이 대부분이니 학생들의 개념혼동은 불 보듯 뻔하지 않겠어요?”

김 교수는 이런 말도 했다.

“1달쯤 전에 오선화(吳善花·일본어로 고젠카)라는 한국계 일본인이 인천공항에 입국하려다 반한(反韓)활동 경력으로 입국거절을 당한 일이 있었어요. 그 여자가 평소에 한국인과 대한민국의 나쁜 점들을 여러 가지 주장했는데, 다른 것들은 대체로 억지지만, 딱 하나는 깊이 동의합니다.

‘한국인들은 한글의 우수성에 도취해 한자교육을 무시하고 있으며, 따라서 노벨상을 못 타고 있다.’

전문용어에 대한 완전한 이해 없이 한글로만 이해하고 가르친다면, 50%만 가르치는 것입니다. 이렇게 해서, 수준 높은 문화가 어떻게 축적될 것이며, 전문용어에 대한 깊은 이해 없이 노벨상 수상이 감히 가능하겠습니까?”

북한과 일본의 경우

|

| 중앙대 김경수 명예교수. |

당시 도쿄대 교수인 구라이시 다케시로(倉石武四郞)는 “중국도 문자개혁 정책을 추진하는 터에 우리가 한자를 쓰는 것은 언어도단이다. 장차 한자는 사라질 것”이라고 공언했다고 한다.

김 교수는 “이런 분위기에 맞서 이시이 이사오(石井勳)라는 교육학자가 가나문자만으로는 일본문화 발전을 가져올 수 없으니 한자를 가르쳐야 한다고 맞섰다”고 했다. 그의 말이다.

“그럼에도 한자폐지 주장은 집요했어요. 애국을 앞세운 일본 고유어 가나 쓰기 운동은 식을 줄을 몰랐어요. 이런 와중에 일본 언론들이 이 논란을 주시했고 그 중심에 일본 공영방송인 NHK와 아사히(朝日)신문과 요미우리(讀賣)신문이 있었습니다. 이들 언론사의 편집자들은 이시이의 한자정책을 택했어요. 결국 일본의 문자정책 수립에 언론의 힘이 컸던 셈입니다.”

그는 “현재 일본은 유치원, 초등, 중등학교에서 1945자의 한자를 필수적으로 배우고 지금은 다시 2136자로 상용한자를 늘렸다”고 했다.

“일본은 유치원생에게도 600자의 한자를 가르치고 있으니 일본 문자정책의 내용을 짐작할 수 있어요. 한마디로 고유어인 가나문자와 한자를 혼용해 2세 교육을 하는 셈이지요.”

북한의 어문정책은 어떨까. 김 교수는 “북한의 어문정책은 한국보다 훨씬 일관성이 있다”고 설명했다. 1949년부터 지금까지 교과서는 물론 신문, 잡지까지 한글전용을 시행하고 있기 때문이다.

그는 “1964년과 1966년 두 차례에 걸쳐 김일성 연두 교시(敎示)를 통해 한자교육의 필요성을 강조하더니 1970년에 2000자(초·중·고)와 1000자(대학)를 지정해 누구나 한자를 학습하도록 하고 있다”고 강조했다. 당시 김일성의 교시에는 ‘통일에 대비해 남조선이 쓰는 문자를 알아야 한다’는 내용이 담겼다고 한다. 김경수 교수의 말이다.

“현재 북한은 인민학교(우리나라 초등1~4학년)에서는 한문을 가르치지 않지만 고등중학(우리나라 초등5~고등1)에서는 한자 1500자를 가르치고 있어요. 기술학교용 500자는 별도이므로 사실상 2000자를 중등과정에서 가르칩니다. 그리고 대학에서 1000자를 더 가르쳐 모두 3000자를 배우고 있어요. 북한이 우리보다 먼저 《리조실록》을 완역 출간해 우리나라에 역(逆)수출한 것도 이와 같은 한문교육의 강화와 무관하지 않아 보입니다.”

—김일성이 한자교육을 한 속셈은 뭘까요.

“김일성은 한자를 모르고서는 조총련 등 일본 내의 자본은 물론 중국기업, 그리고 동남아 화교(華僑)의 돈을 끌어들이기가 이만저만 힘들지 않다는 것을 자각했을 겁니다. 세계화, 개방화를 위해 우리보다 앞서 한자교육을 강화한 셈이지요. 거기다가 북한 어문학자들이 ‘한국어는 그 특성상 한자교육 없이 발전하기 어렵다’는 사실을 발견했을 수도 있어요. 왜냐하면, 북한의 신문이나 잡지를 보면 겉으로는 한글전용이지만 난해한 한자어 노출이 많거든요. 이를 보면 우리 고유어만으로는 섬세하고 차원 높은 표현이 불가능하다는 사실을 확인한 결과가 아닐까 생각해요.”

1948년 10월 9일 ‘한글전용에 관한 법률’ 제정

|

| 1948년 10월 9일자 <관보 제8호>. 국회의 의결로 확정된 한글 전용에 관한 법률(법률 제6호)을 공포한다는 내용을 담고 있다. |

또 그해(1968년) 말 문교부 장관 소속의 ‘한글전용연구위원회’가 구성돼 한글전용에 관한 사항을 연구하기 시작했고. 한글학회도 ‘한글전용국민실천회’를 열기도 했다.

그러나 한글전용 방침은 정부수립 직후부터 시작된 사안이라는 게 정설이다. 국가기록원의 조사로는, 1948년 10월 9일 ‘한글전용에 관한 법률’이 제정됐다고 한다. 이 법률에는 공용문서를 모두 한글로 쓰는 내용을 담았다.

국가기록원 관계자는 “한글을 전용해 신생 독립국가의 자주독립 정신을 대외에 과시하려는 취지가 엿보인다”며 “그러나 시행령 등 하위법령이 제정되지 않아 한글전용이 본격적으로 시행되지 않았다”고 했다.

한글전용 논의는 1957년 다시 시작됐다. 국가기록원에 따르면 그해 12월 6일 국무회의(제117회)에 ‘한글전용에 관한 건’, ‘한글전용 적극 추진에 관한 건’ 등 2건이 논의됐다고 한다. 국무회의 결과는 이랬다.

‘공문서는 반드시 한글로 쓰도록 하되, 한글만으로 해득하기 어려운 말에는 한글 밑에 괄호를 쓰고 한자를 써 넣도록 한다. 각 기관에서 발행하는 간행물, 기관 현판, 청내 각종 표시는 일체 한글로 쓴다.’

그러나 한자교육은 국어 교과의 교육내용으로 여전히 이루어지고 있었다. 하지만 박 대통령의 ‘한글전용 촉진’ 지시로 1970년 신학기부터 초·중·고교의 모든 교과에서 한자가 사라지고, 국어 교과에서 한자교육도 배제되기 시작했다.

당시 문교부 장관은 민관식(閔寬植·1918~2006) 전 국회부의장이었다고 한다. 민 장관은 대통령 연두 순시 브리핑 자료 준비과정에서 부하 직원에게 “보고서를 국한(國漢) 혼용으로 만들라”고 지시했다고 한다. 깜짝 놀란 차관 이하 고위 간부들이 “그러시면 큰일 납니다” 하면서 강력히 만류했다.

그러나 민 장관은 고집을 피웠고 대통령 앞에서 “한글전용 시대이지만 문교부는 국한 혼용으로 보고 드리겠다”고 말했고, 박 대통령도 “한자를 섞어 쓰니 보기도 좋고 이해하기도 편하군” 하고 답했다고 한다.

민 장관은 기회다 싶어 교육용 한자 제정을 지시했고 1972년 8월 16일 ‘한문 및 한자교육을 위한 교육용 한자’(1800자)가 탄생했다. 민 장관은 생전 《월간조선》 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“우여곡절 끝에 교육용 한자를 중·고교에서 가르치도록 했을 때 많은 신문이 적극 찬성하는 사설을 실어 응원했습니다. 그런데 오늘의 언론은 뭐 하는 겁니까. 20~30대 독자를 잃지 않기 위해 한자를 줄이고 한글 전용하는 것은 무지와의 야합이나 다름없지 않소. 고생 끝에 만들어 놓은 1800자마저 제대로 교육하지 않으니 나라 꼴이 이게 뭡니까.”

漢字가 아니라 韓字다!

1970년 이후 초등학교에서부터 한자교육의 부활을 주장하는, 수없이 많은 주장과 청원이 있었다. 김문희 변호사는 “1970년부터 작년까지 학술단체와 개인 등이 정부 등 관계기관에 제출한 청원·건의·성명서가 무려 119건에 이르고, 지난 2008년 9월에는 김종필(金鍾泌) 전 총리 등 생존 중인 역대 국무총리 20인이 ‘초등학교 정규 교육과정에서 한자교육을 촉진하는 건의서’를 정부에 제출한 일도 있다”고 했다.

그래서일까. 2009년 교과부는 개정 교육과정을 발표하며 ‘초등학교 교육과정 편성·운영의 중점’ 사항으로 ‘학교장 재량으로 한자교육을 관련 교과(군)와 창의적 체험활동 시간을 활용해 하라’는 내용을 담았다. 그러나 학교마다 천차만별이어서 ‘국민교육’으로 전혀 기능을 못하고 있다.

김경수 중앙대 명예교수는 우리나라에서 쓰는 한자(漢字)를 ‘한자(韓字)’라고 이름을 붙인다. “2000년 동안 우리나라에서 쓰는 한자(漢字)는 한국의 사상·정서를 고스란히 담아 한자화(韓字化)됐다”는 것이 그 이유다.

“한자(韓字)는 중국의 한자(漢字)와는 그 의미, 그리고 독음(讀音)에서, 또 소리에서 전혀 다른 한국식 한자입니다. 사실, 한자(韓字)는 하루아침에 이뤄진 것도 아닙니다. 2000년이 넘게 이 땅에서 만들어져 학술어·추상어·고급개념어가 역사·전통·정신 속에 융해돼 있어요. 이제 우리의 뜻과 정신이 깃든 우리의 국자를 한자(漢字)에서 독립시켜 한자(韓字)로 지칭하고, 구분하여 표기해야 합니다. 한자의 범위는 우리의 국어사전에 수록된 어휘를 기준으로 모두 한자(韓字)로 규정해야 합니다.” 그는 “한국식 한자 역시 우리글인 만큼 학생들에게 제대로 가르쳐야 한다”고 역설한다.⊙

[인터뷰] 한국학중앙연구원장 鄭正佶

“한자로 된 한국학 연구, 해독하기 어려워 외면”

한국학중앙연구원 정정길(鄭正佶) 원장은 “우리나라의 인문사회과학의 학문 전체가 10여년 전부터 왜곡되고 있어 이를 시급히 바로잡지 않으면 회복하기 어려운 타격을 입게 된다”고 우려했다. 서울대 대학원장과 울산대 총장, 대통령실장을 역임한 정 원장은 “역사학 분야의 연구나 국문학 분야의 연구가 근현대사에 과도하게 집중되고 있는데, 과거의 역사는 자료가 부족하거나 없다는 이유로, 자료를 찾았다고 해도 한문으로만 쓰인 내용을 해독하기가 쉽지 않아 외면하고 있다”고 주장했다. 그와의 인터뷰는 사의를 표명한 뒤인 9월 11일 이루어졌다.

한국학중앙연구원 정정길(鄭正佶) 원장은 “우리나라의 인문사회과학의 학문 전체가 10여년 전부터 왜곡되고 있어 이를 시급히 바로잡지 않으면 회복하기 어려운 타격을 입게 된다”고 우려했다. 서울대 대학원장과 울산대 총장, 대통령실장을 역임한 정 원장은 “역사학 분야의 연구나 국문학 분야의 연구가 근현대사에 과도하게 집중되고 있는데, 과거의 역사는 자료가 부족하거나 없다는 이유로, 자료를 찾았다고 해도 한문으로만 쓰인 내용을 해독하기가 쉽지 않아 외면하고 있다”고 주장했다. 그와의 인터뷰는 사의를 표명한 뒤인 9월 11일 이루어졌다.한국학중앙연구원은 작년부터 우리나라 과학적 창의성의 뿌리를 찾는 ‘한국학 방향잡기 프로젝트’를 진행 중이다. 정 원장은 “일부 중국과 일본 지식인들이 한국이 지금의 국제경쟁력을 갖춘 것을 그저 일본 기술을 모방하거나 전수받아 가능했다고 폄훼하는 분위기가 있다”며 “단순히 기분 나쁜 문제를 떠나 한국의 역사에서 과학적 창의성이 가장 꽃을 피운 시대를 찾아 동시대의 중국과 일본, 독일 등과 비교하면 그런 편견을 반박할 수 있고, 우리의 문화적 뿌리나 정체성을 정립할 필요가 있다고 생각했다”고 말했다. 적어도 “상고시대는 모르겠지만 고려시대나 세종대왕시대까지는 우리가 일본의 과학기술을 능가했다는 기대에서 나온 발상이었다”고 한다. 그러나 이 프로젝트는 시작부터 벽에 부딪혔다. 그의 말이다.

“서울대 인문대, 자연대, 공대가 연합한 ‘과학사 협동과정’을 20년간 맡아온 김영식 교수를 찾아갔어요. 그에게 ‘신라, 백제, 고구려, 통일신라, 고려, 조선 등 각 시대별 과학기술사 전공자를 골라 달라’고 제안했어요. 20년간 과학사 협동과정을 끌어 왔으니 각 대학에 흩어진 제자만도 수백 명이 되지 않겠어요? 그런데 김 교수 말이 ‘전공자가 없다’는 겁니다. 기가 막혀서 ‘도대체 그동안 뭘 했느냐’고 물으니 ‘과학사 연구가 주로 근대부터 이뤄졌다’는 거예요.”

대개의 연구가 갑오경장(甲午更張) 전후를 중심으로 이뤄져 그 이전의 과학사 연구는 전공자 수가 많지 않은 데다 단편적인 연구조차 거의 없다는 것이었다. 정 원장은 큰 충격을 받았다고 한다.

“일본은 시대별로 과학기술사만 따로 연구하는 전공자가 많이 있는데 우리는 단편적인 연구마저도 전문적이라고 볼 수 있는 것은 그 숫자가 극히 적다는 겁니다. 사실, 우리 역사상 가장 부끄럽고 가장 고통스러웠던 시기가 언제입니까. 갑오경장부터 일제식민지 시절이 아닌가요? 그 시기에 과학기술의 유입경로 연구라는 게 이런 것 아닐까요? 대부분 일본을 통해 서구의 기술을 받아들이는데, 구한말 조선의 꽉 막힌 선비들이 반대를 해서 그 어려움을 무릅쓰고 도입했다는 식 말입니다.

세종의 한글창제, 신라 에밀레종의 금속공학적 특성, 고려의 수준 높은 도자기공예 기술, 직지심경을 낳은 활판인쇄술 등등 세계에 내놓을 만한 유산(遺産)이 어떻게 만들어졌나에 대한 것을 밝혀내 후세대에게 자존심을 키워 주고 본받게 해야 하는 것 아닙니까.”

논문 쓰기 쉬운 분야만 몰려

대체로 근현대사를 중심으로만 연구가 이뤄지는 까닭은 뭘까.

“일단 자료가 없다고 합니다. 자료의 부족, 자료 획득의 어려움이 연구를 크게 왜곡시키고 있다는 겁니다. 그런데 설령 자료를 어디서 발견한다고 해도 한문공부부터 해야 합니다. 교수들은 한 해 논문을 몇 편 쓰느냐에 따라 연구비와 성과급이 달라지고 승진이 달라집니다. 그런 판에 오랜 시간이 걸리는 한문공부를 하겠어요?”

그런데 한문 구사가 가능하다고 해도 자연과학 등의 이론이나 방법론, 문제의식 등을 파악하고 있는 학자도 드물다. 한문 텍스트를 읽고 번역은 할 수 있다 해도 한문 문장의 맥락이나 사회적 의미, 역사적 가치 등을 제대로 파악하지 못하면 연구 결과가 확산될 수 없다.

“우리의 학문풍토는 세태에 따라, 인기에 따라, 연구비의 액수에 따라 연구의 세부 분야를 이것저것으로 바꾸어 가면서 손을 댑니다. 심지어 찾기 쉬운 자료, 논문 쓰기 쉬운 세부 분야로 우루루 몰려들고 있어요.”

정 원장은 “자료가 부족하거나 없더라도, 그래서 과학적 방법을 적용할 수 없더라도, 중요한 사회현상은 학자들이 매달려서 연구를 할 수 있는 풍조여야 한다”며 “논문 편수보다는 질이 중요하며, 덜 중요하다고 해도 필요하다고 생각되는 분야는 적지만 적절한 숫자의 학자들이 연구할 수 있는 분위기가 필요하다”고 강조했다.

“지금의 상태를 10여년 더 방치하면 한국의 인문사회과학은 회복하기 어려운 치명적인 상처를 입게 될 것입니다. 연구내용이 문화발전에 큰 도움이 되지 못할 뿐 아니라, 학문 후속세대들이 모두 편향된 연구에 매달리고, 그렇게 연구된 내용을 중심으로 학생들을 가르칠 겁니다. 우리나라만이 이렇게 기괴한 학문풍토가 지배하면 국가경쟁력이 약화될 것은 말할 것도 없습니다.”

정 원장은 “과거 지나치게 한자와 한문에 압도당한 경험 때문에 역설적으로 한글전용으로 가게 되었으나 우리의 전통문화가 모두 한문으로 표현돼 있다”며 “정확하게 알려면 한자를 공부해야 한다”고 했다.

“한자와 한문공부를 사대주의와 결부시키거나 민족 자존심의 문제로 접근하면 누구에게도 도움이 안 됩니다. 서구에서도 오래전부터 사어(死語)인 라틴어를 배웠어요. 그렇다고 ‘로마 식민지’라고 생각하지 않아요. 한자는 동아시아 여러 국가가 얽히고설켜 만들어진 글자입니다. 우리의 과거와 현재·미래가 소통하기 위해서는, 우리의 인문학과 사회과학이 학문적 보편성을 갖추기 위해서는 한자과 한자공부가 필요합니다.”⊙