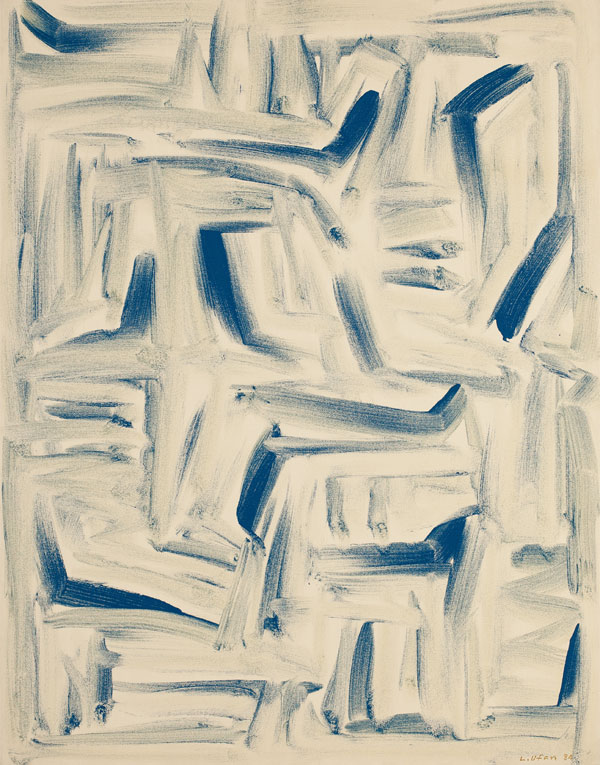

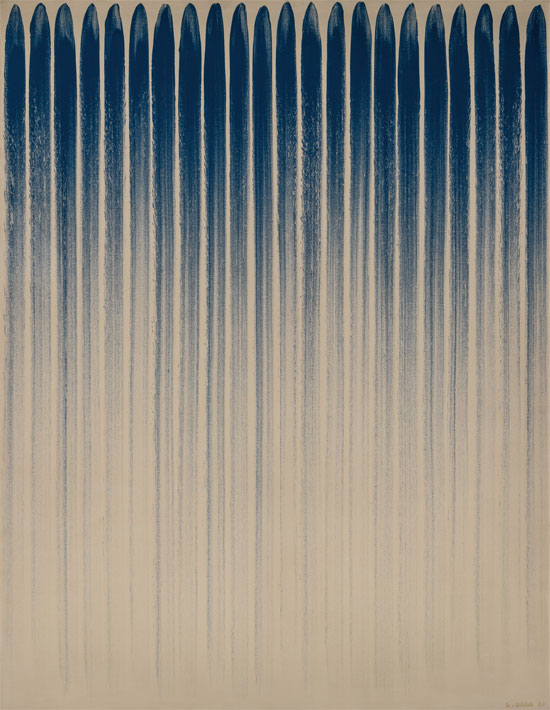

- 〈East Winds〉 이우환 1984 oil and mineral pigment on canvas 116.5×91cm

하정웅(河正雄) 선생은 지난 30여 년간 총 2603점의 그림을 광주시립미술관에 기증했다. 조건 없는 기증은 1993년부터 2018년까지 8차례나 이어졌다. 그의 뜻을 기려 광주미술관은 기존 ‘상록미술관’의 명칭을 ‘하정웅미술관’으로 바꾸었다. 기증자에 대한 광주 예향(藝鄕)의 진심을 담았다.

지난 4월과 7월 사이 3개월 동안 광주시립미술관의 개관 30주년을 기념하는 특별전이 열렸다. 전시회 〈씨앗, 싹트다〉전(展)을 ‘특별히’ 하정웅 컬렉션으로 모두 채웠는데 지난 1993년 그가 처음 기증한 작품 212점 중 85점을 골라 서른 살 잔치를 마련했다.

하정웅은 “한일(韓日)의 아픔의 역사 속에서 재일한국인으로 태어나 살아온 나의 속내, 마음가짐, 정신 상태가 나의 컬렉션”이라고 말한다.

이번 전시 작품의 주요 화가들을 소개하면 이렇다.

곽덕준(1937~ ) 화백은 일본 교토에서 태어났다. 재일한국인 2세로서 일본과 한국의 두 사회에서 ‘타인(他人)’으로 살아가고 있는 자신의 ‘정체성(正體性)’ 문제를 작품을 통해 풀어냈다.

곽인식(1919~1988년)은 1919년 대구 달성에서 태어나 1937년 일본으로 건너가 일본미술학교를 졸업했다. 1942년 귀국 후 대구에서 첫 개인전을 열었으나 1949년 다시 일본으로 돌아갔다. 사물과 자연의 근원을 탐구한 선구적인 작업세계를 펼쳤다. ‘물성(物性)’에 주목해 유리, 놋쇠, 종이 등 다양한 소재를 실험하며 전위예술을 실천했다.

문승근(1947~1982년)은 1947년 일본에서 출생한 재일동포 2세. 병마 속에서도 실험적, 전위적 시대정신을 지니고 거의 독학으로 미술계에 입문하여 독자적인 예술세계를 탐구했다. 디아스포라로서 자신의 불안한 정체성 등의 고뇌를 치열한 예술적 탐구로 표출했다.

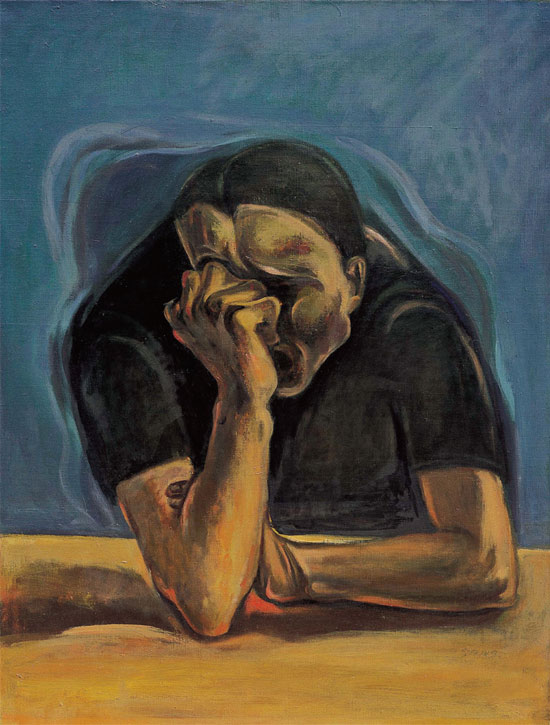

송영옥(1917~1999년)은 1917년 제주에서 일본으로 건너가 1944년 오사카미술학교를 졸업했다. 그의 작품은 해방 직후 남북 이데올로기의 대립 속에서 재일한국인으로서 받은 극한의 현실 등을 사실적으로 표현했다.

이우환(1936~ )은 경남 함안 태생으로 1956년 서울대 미대에 입학했으나 3개월 후 도일(渡日), 1961년 니혼대 철학과를 졸업했다. 일본의 아방가르드 예술운동인 모노하(物派)의 이론과 실천을 주도했다. 1969년 제10회 상파울루 비엔날레, 도쿄 국제청년미술가전 등의 입상을 시작으로 일본 화단에서 활발히 활동하며 1971년 파리 청년비엔날레, 카셀도큐멘타6 등 현재까지 왕성한 활동을 이어오고 있다. 그의 작품은 ‘존재와 관계’에 대한 탐구에서 비롯한 순환과 반복을 통한 수행의 절제미, 엄격한 정신성과 공간성, 끝없는 사유의 세계를 드러낸다.

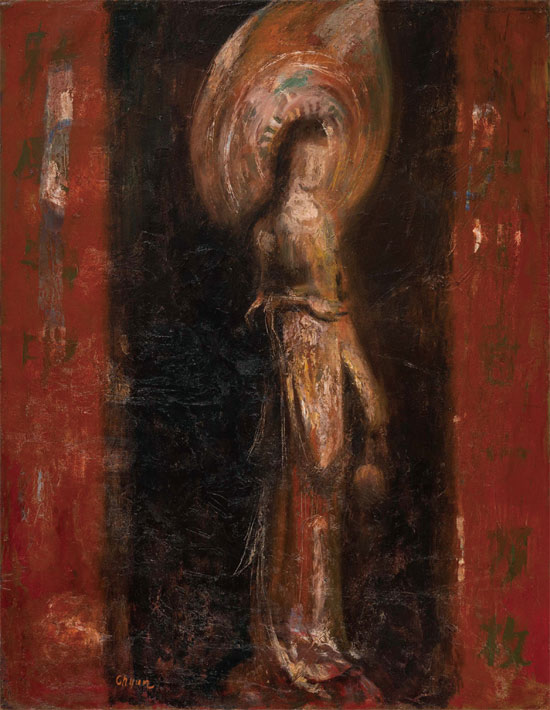

전화황(1909~1996년)은 1909년 평남 안주에서 태어나 1938년 일본 교토로 건너갔다. 1950년대부터 불상 시리즈를 그려 ‘불상화가’ ‘고뇌와 기도의 작가’로 알려졌다.⊙

지난 4월과 7월 사이 3개월 동안 광주시립미술관의 개관 30주년을 기념하는 특별전이 열렸다. 전시회 〈씨앗, 싹트다〉전(展)을 ‘특별히’ 하정웅 컬렉션으로 모두 채웠는데 지난 1993년 그가 처음 기증한 작품 212점 중 85점을 골라 서른 살 잔치를 마련했다.

하정웅은 “한일(韓日)의 아픔의 역사 속에서 재일한국인으로 태어나 살아온 나의 속내, 마음가짐, 정신 상태가 나의 컬렉션”이라고 말한다.

|

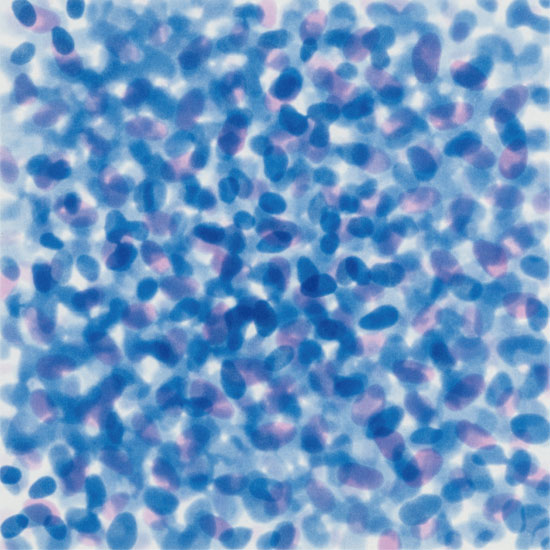

| 〈work 86–6〉 곽인식 1986 아쿼틴트 41×41cm |

|

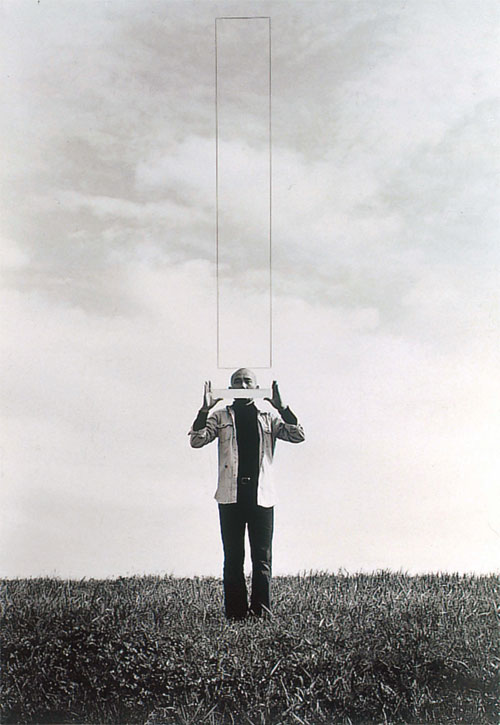

| 〈다른 공간 742〉 곽덕준 1974 photo serigraphy, drawing 84×59cm |

곽덕준(1937~ ) 화백은 일본 교토에서 태어났다. 재일한국인 2세로서 일본과 한국의 두 사회에서 ‘타인(他人)’으로 살아가고 있는 자신의 ‘정체성(正體性)’ 문제를 작품을 통해 풀어냈다.

곽인식(1919~1988년)은 1919년 대구 달성에서 태어나 1937년 일본으로 건너가 일본미술학교를 졸업했다. 1942년 귀국 후 대구에서 첫 개인전을 열었으나 1949년 다시 일본으로 돌아갔다. 사물과 자연의 근원을 탐구한 선구적인 작업세계를 펼쳤다. ‘물성(物性)’에 주목해 유리, 놋쇠, 종이 등 다양한 소재를 실험하며 전위예술을 실천했다.

|

| 〈활자구〉 문승근 1974 납 지름 9.5cm |

|

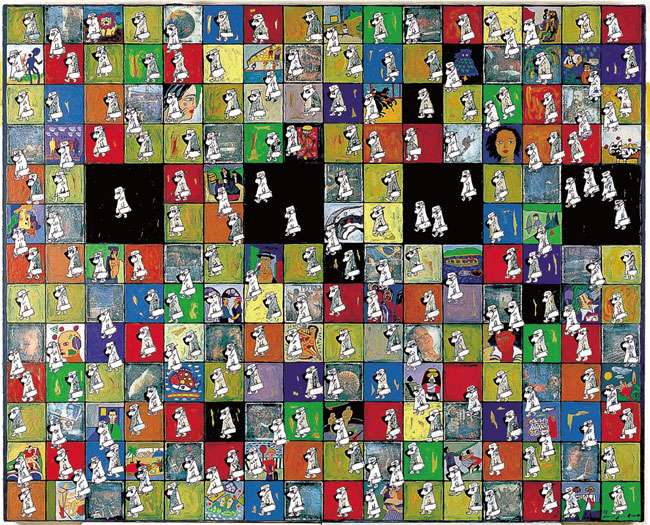

| 〈무의미 9381〉 곽덕준 1993 mixed media on canvas 130×162cm |

송영옥(1917~1999년)은 1917년 제주에서 일본으로 건너가 1944년 오사카미술학교를 졸업했다. 그의 작품은 해방 직후 남북 이데올로기의 대립 속에서 재일한국인으로서 받은 극한의 현실 등을 사실적으로 표현했다.

|

| 〈슬픈 자화상〉 송영옥 1973 oil on canvas 100×72.2cm |

|

| 〈백제 관음〉 전화황 1964 oil on canvas 114.2×88.9cm |

|

| 〈From Line〉 이우환 1980 glue and mineral pigment on canvas 145×112.6cm |

전화황(1909~1996년)은 1909년 평남 안주에서 태어나 1938년 일본 교토로 건너갔다. 1950년대부터 불상 시리즈를 그려 ‘불상화가’ ‘고뇌와 기도의 작가’로 알려졌다.⊙