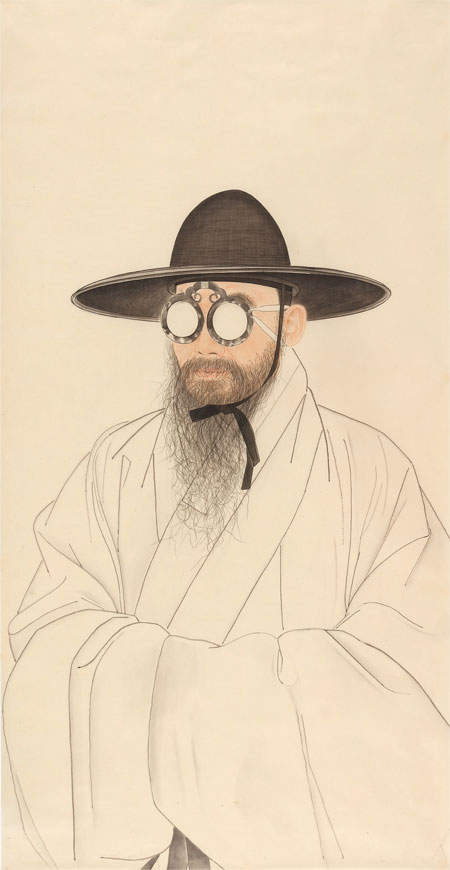

- 〈사유의 경련〉 140×73cm, 종이에 수묵, 2019

지난 8월 한 달 동안 서울 종로구 삼청로에 위치한 아트파크에서 동양화가 김호석(64)의 개인전 〈사유의 경련(Recoil of the reasoning)〉이 열렸다.

그림을 보러 온 사람들이 충격받은 얼굴로 갤러리 문을 나섰다. 눈이 없는 인물화 〈사유의 경련〉을 보고서였다.

500년 전 안경을 쓴 선비의 눈이 지워져 있었다. 눈은 마음의 창이라는데 눈을 볼 수 없는 인물화는 존재할 수 있는 것일까. 게다가 그림 제목이 〈사유의 경련〉이었다.

눈이 없다고 해서 대충 그린 그림이 아니었다. 미묘한 음영까지 채색된 얼굴에는 콧등과 눈가 주름, 입 주변의 팔자주름의 굴곡진 부분까지 모자람이 없었다. 선비의 정갈함이 느껴졌다.

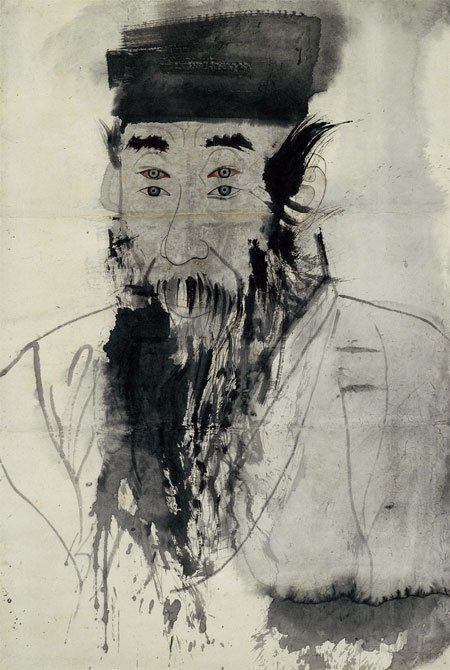

이 그림을 보니 김호석이 1988년 화단에 충격을 던진 작품 〈황희〉가 떠올랐다. ‘서로 다른 색깔을 가진 네 개의 눈’을 보고 많은 이가 넋이 빠졌었다.

〈사유의 경련〉도 마찬가지였다. 눈이 생략된 그림을 통해 오히려 눈이 격렬하게 반응(경련)하고 있음을 느낄 수 있었다. 눈이야말로 인물의 정신과 생명력의 정수가 아닌가.

초상화의 눈동자를 그리지 않았다는 것은 그 인물을 특정한 인물로 한정하지 않겠다는 작가의 뜻이리라. 어쩌면 내 얼굴이자 너, 우리의 얼굴인지 모른다.

이 그림의 또 다른 별칭이 ‘눈부처’다. 누가 ‘눈부처’로 지었을까. 별칭이 기가 막히다. 눈동자가 지워진 ‘눈부처’는 시대와 사회, 인물 뒤에 숨어 있는 의미에 대한 작가의 관심이자 난세에 반응하는 도발적 풍자다.

김호석은 이 그림 한 점을 두고 여러 사람과 대화를 나누었다. 서울대 정근식 교수를 비롯해 김종구(《한겨레신문》 편집인), 김인성(영국 런던대 미술학 박사), 원철 스님, 일감 스님, 장 요세파 수녀, 박종구 서강대 총장(신부) 등이 대화 상대자다. 이들이 그림을 보고 느낀 ‘사유의 경련’을 책으로 묶었다.

마산 트라피스트 봉쇄 수녀원에 사는 장 요세파 수녀가 시로 그림 평을 보내왔다.

눈 있어도

볼 수 없는 것들이

얼마나 많은지

볼 수 있다 생각하는 통에

놓쳐버리는 진리는

얼마나 많은지

눈으로 보고

눈으로 착각하며

눈 좋다 자부하는 이도 많지요

차라리

눈 없는 편이

더 나았을 것을

없는 눈이

있는 눈을 바라봄에

있는 눈이 어두워집니다

–장 요세파 수녀의 ‘눈부처’ 중 일부

김호석 화백은 눈 없는 인물화를 그린 이유에 대해 이렇게 고백했다.

“인물화의 핵심인 눈을 생략해버린다면 아니 눈을 지워버린다면, 아니 아예 그리지 않는다면 그건 인물화로서 존재 가치가 없는 것일까? 핵심을 숨기면 죽은 인물화가 되는 것인가?

나는 본디 부족함이 많은 화가다. 모자라면서도 전통을 재검토하고 재해석하여 미술사적 성과에 도전하고 싶은 욕심은 있다. 그래서 인물화의 정점인 눈을 지우고 비웠다. 지우고 비워 미완성인 상태가 되었는지 아니면 지우고 비우니 오히려 뜻은 확장되었는지는 유보하기로 하자.

그러나 내 관점에 머물렀던 시각이 타자와 또 다른 타자, 그리고 사방이 거울인 엘리베이터 속의 나를 보는 것처럼 무수한 내레이터의 시선으로 바뀌고 있음을 느낄 수 있었다.”

김 화백의 기대대로 그림에서 눈을 지우니 세상 밖 수많은 눈이 기꺼이 그림의 눈이 되었다.⊙

그림을 보러 온 사람들이 충격받은 얼굴로 갤러리 문을 나섰다. 눈이 없는 인물화 〈사유의 경련〉을 보고서였다.

500년 전 안경을 쓴 선비의 눈이 지워져 있었다. 눈은 마음의 창이라는데 눈을 볼 수 없는 인물화는 존재할 수 있는 것일까. 게다가 그림 제목이 〈사유의 경련〉이었다.

눈이 없다고 해서 대충 그린 그림이 아니었다. 미묘한 음영까지 채색된 얼굴에는 콧등과 눈가 주름, 입 주변의 팔자주름의 굴곡진 부분까지 모자람이 없었다. 선비의 정갈함이 느껴졌다.

|

| 〈황희 정승〉 135×100cm, 종이에 수묵 채색, 1988 |

〈사유의 경련〉도 마찬가지였다. 눈이 생략된 그림을 통해 오히려 눈이 격렬하게 반응(경련)하고 있음을 느낄 수 있었다. 눈이야말로 인물의 정신과 생명력의 정수가 아닌가.

초상화의 눈동자를 그리지 않았다는 것은 그 인물을 특정한 인물로 한정하지 않겠다는 작가의 뜻이리라. 어쩌면 내 얼굴이자 너, 우리의 얼굴인지 모른다.

이 그림의 또 다른 별칭이 ‘눈부처’다. 누가 ‘눈부처’로 지었을까. 별칭이 기가 막히다. 눈동자가 지워진 ‘눈부처’는 시대와 사회, 인물 뒤에 숨어 있는 의미에 대한 작가의 관심이자 난세에 반응하는 도발적 풍자다.

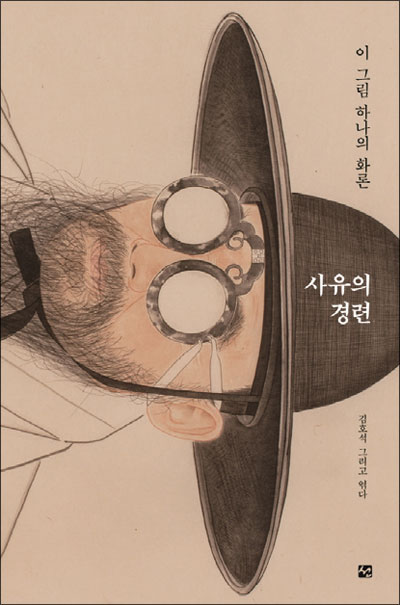

김호석은 이 그림 한 점을 두고 여러 사람과 대화를 나누었다. 서울대 정근식 교수를 비롯해 김종구(《한겨레신문》 편집인), 김인성(영국 런던대 미술학 박사), 원철 스님, 일감 스님, 장 요세파 수녀, 박종구 서강대 총장(신부) 등이 대화 상대자다. 이들이 그림을 보고 느낀 ‘사유의 경련’을 책으로 묶었다.

|

| 《사유의 경련 : 이 그림 하나의 화론》(도서출판 선 刊) |

눈 있어도

볼 수 없는 것들이

얼마나 많은지

볼 수 있다 생각하는 통에

놓쳐버리는 진리는

얼마나 많은지

눈으로 보고

눈으로 착각하며

눈 좋다 자부하는 이도 많지요

차라리

눈 없는 편이

더 나았을 것을

없는 눈이

있는 눈을 바라봄에

있는 눈이 어두워집니다

–장 요세파 수녀의 ‘눈부처’ 중 일부

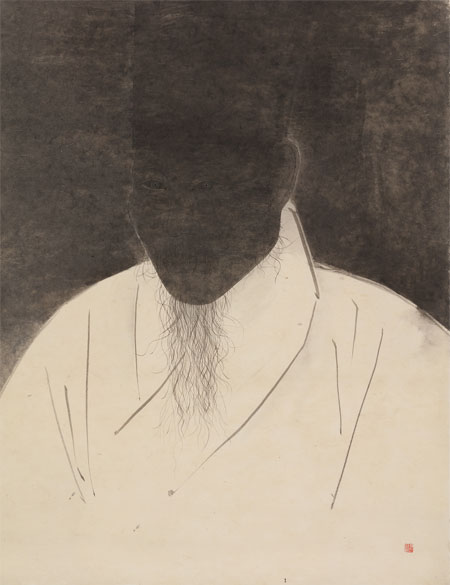

|

| 〈거꾸로 흐르는 강〉 97x74cm, 종이에 수묵 채색, 2017 |

“인물화의 핵심인 눈을 생략해버린다면 아니 눈을 지워버린다면, 아니 아예 그리지 않는다면 그건 인물화로서 존재 가치가 없는 것일까? 핵심을 숨기면 죽은 인물화가 되는 것인가?

나는 본디 부족함이 많은 화가다. 모자라면서도 전통을 재검토하고 재해석하여 미술사적 성과에 도전하고 싶은 욕심은 있다. 그래서 인물화의 정점인 눈을 지우고 비웠다. 지우고 비워 미완성인 상태가 되었는지 아니면 지우고 비우니 오히려 뜻은 확장되었는지는 유보하기로 하자.

|

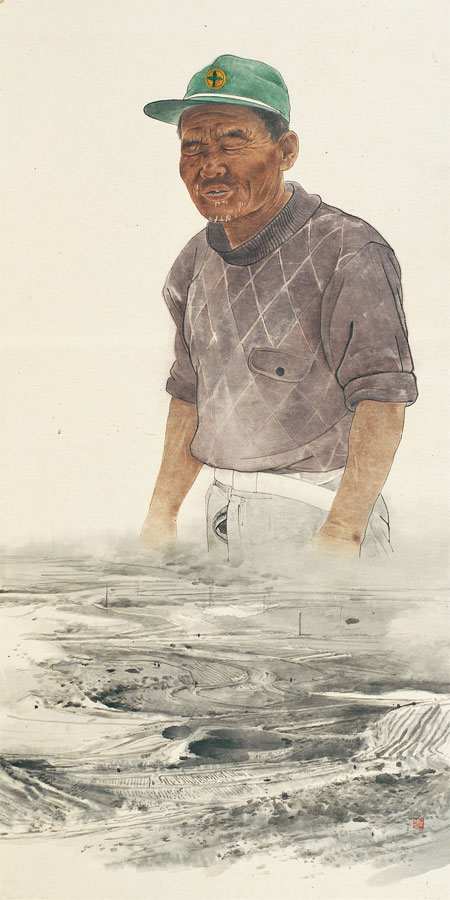

| 〈농부 김씨〉 182x91cm, 종이에 수묵 채색, 1991 |

김 화백의 기대대로 그림에서 눈을 지우니 세상 밖 수많은 눈이 기꺼이 그림의 눈이 되었다.⊙

|

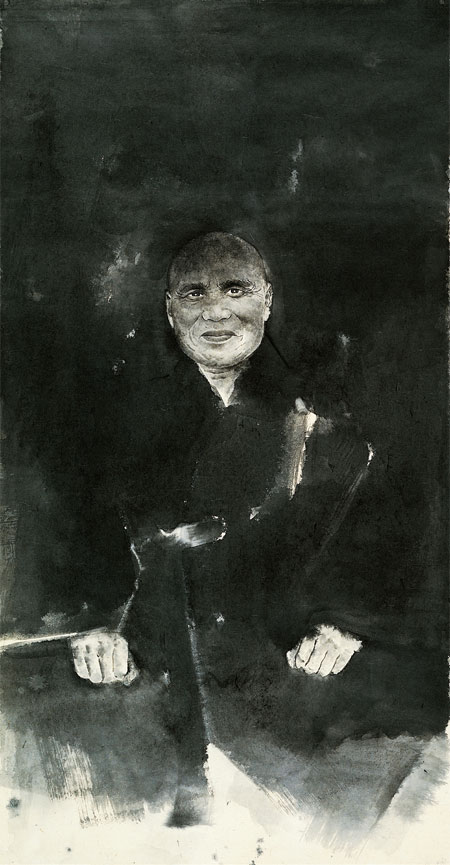

| 〈성철 스님〉 184x96cm, 종이에 수묵, 1994 |

|

| 〈정약용〉 178x96cm, 종이에 수묵 채색, 2009 |