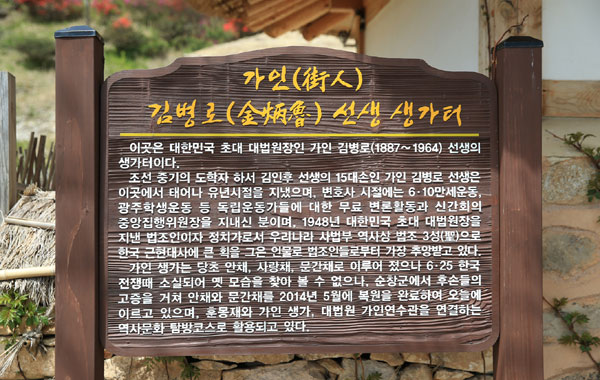

⊙ 전북 순창군 복흥면에 복원된 가인 김병로 생가

⊙ 그의 15대 선조가 동국 18현 가운데 한 분인 하서 김인후

⊙ 더불어민주당 김종인씨는 선조들의 가르침을 지키고 있을까

⊙ 그의 15대 선조가 동국 18현 가운데 한 분인 하서 김인후

⊙ 더불어민주당 김종인씨는 선조들의 가르침을 지키고 있을까

- 생가 앞에 있는 석상은 뭔가를 궁리하고 있는 가인을 상징하고 있다.

전라남도 담양에서 전북 순창을 거쳐 정읍으로 가는 길에 큰 산이 버티고 있다. 추월산(秋月山)이다. 해발 731m의 이 산은 영산강의 발원지이며 약초(藥草)가 많아 혹자는 전라남도의 5대 명산으로 꼽기도 한다. 추월산이 바라보이는 순창군 복흥면을 지나는데 작은 안내판이 눈길을 끌었다. ‘가인 김병로 생가터’다.

가인(佳人) 김병로(金炳魯·1887~ 1964) 선생은 초대 대법원장을 지낸 분이다. 세상은 가인과 ‘검찰의 양심’이라 불리는 화강(華剛) 최대교(崔大敎·1901~1992) 전 서울고검장, ‘사도(使徒)법관’이라 불린 김홍섭(金洪燮·1915~1965) 전 대법원판사를 ‘법조 3성(聖)’이라 부른다. 공교롭게도 세 사람 모두 호남 출신이다.

가인은 위대한 독립운동가

우리가 아는 가인의 업적은 광복 직후인 1946년 미 군정청 사법부 법전기초위원회 위원으로 참여해 미 군정청 사법부장을 지냈으며 1947년 6인 헌법기초위원회 위원으로 대한민국 사법제도의 기초를 닦은 뒤 1957년 12월 대법원장으로 정년 퇴임했다는 정도에 그치고 있지만 사실 가인은 위대한 독립운동가이기도 했다.

본관이 울산(蔚山) 김씨로, 순창(淳昌)에서 태어난 가인은 여섯 살 때 전남 창평(昌平)으로 이사했다. 창평은 조선시대부터 과거시험에 많은 합격자를 배출한 창평향교가 있는 곳으로, 지금으로 치면 특목고 같은 인재양성소였다. 가인은 18세 때 담양(潭陽) 일신학교(日新學校)에서 서양인 선교사에게 산수와 서양사를 배웠다.

그는 1905년 을사보호조약이 체결되자 추월산 용추사(龍湫寺)에서 의병장 최익현(崔益鉉)의 열변을 듣고 동지들을 모아 순창읍 일인보좌청(日人補佐廳)을 습격했다. 같은 해에는 창흥학교(昌興學校)를 세워 후학들에게 신학문을 가르쳤으며 1910년 일본으로 건너가 1913년 메이지대학(明治大學)을 졸업했다.

일본 유학 중 《학지광(學之光)》의 편집장을 지낸 그는 귀국해 경성법전(京城法專) 조교수와 보성전문(普成專門) 강사로 활동하다 1919년에 변호사를 개업한 뒤 광주학생운동, 6·10만세운동, 원산파업사건, 단천노조사건 관련자들을 위해 무료변론을 했다. 1927년에는 신간회(新幹會)의 중앙집행위원장이 되기도 했다.

가인이 살던 생가는 원래 600평이 넘었으나 지금은 100평 남짓한 땅에 순창군이 초가집 한 동과 창고, 화장실 등을 세워 놓았다. 그 앞에는 가인의 석조 상징물이 있다. 원래 이 집에 살던 주민은 “순창군이 가인의 생가를 모두 복원한다고 하지만 땅값만 올려놓은 꼴이 됐다”며 “언제 복원이 다 이뤄질지는 모르겠다”고 했다.

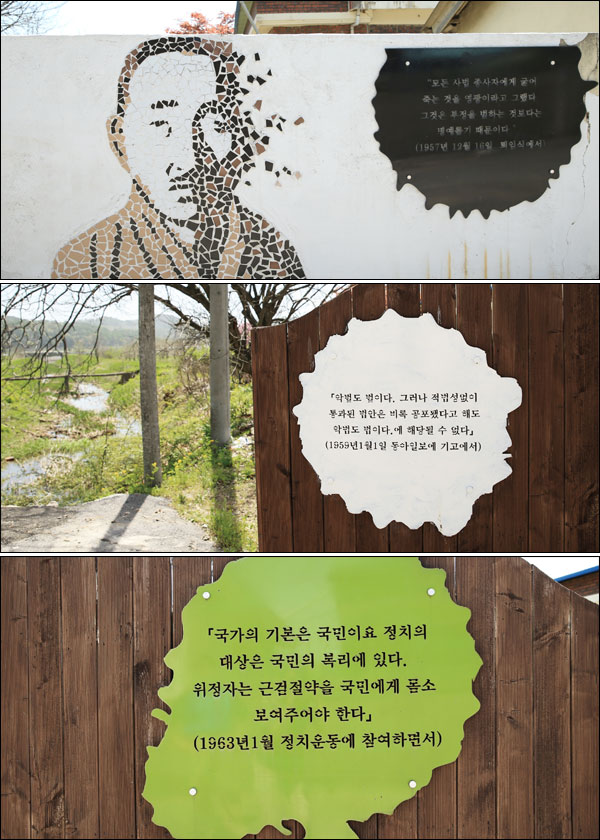

가인의 영향 때문인지 인근에는 대법원 가인연수관도 있다. 가인 생가터로 들어가는 길목에는 담장마다 누군가 그려 놓은 가인 상징물과 함께 그가 생전에 남긴 말들이 적혀 있다. 그 말 한마디 한마디가 요즘 세상에서 지탄받고 있는 법조인들뿐 아니라 정치인들이 새겨들어야 할 명언들로 몇 가지 소개해 본다.

“법관으로서 청렴한 본분을 지킬 수 없다고 생각될 때는 사법부의 위신을 떠나야 한다” “세상 사람들은 다 부정의(不正義)에 빠져 간다 할지라도 우리 법관만큼은 정의를 최후까지 사수하여야 할 것이다” “모든 사법 종사자에게 굶어 죽는 것은 영광이라고 그랬다. 그것은 부정을 범하는 것보다 명예롭기 때문이다” ….

용장(勇將) 밑에 약졸(弱卒) 없다는 말이 있다. 가인은 동국18현으로 추앙받는 하서(河西) 김인후(金麟厚·1510~1560) 선생의 15대 손이다. 참고로, 동국18현, 혹은 동방18현은 최치원·설총(이상 신라), 안유·정몽주(고려), 정여창·김굉필·이언적·조광조·이황·성혼·이이·조헌·김장생·송시열·김집·박세채·송준길 선생이다.

전남 장성에서 태어난 하서는 1531년 사마시에 합격한 뒤 성균관에 입학해 퇴계 이황(李滉)과 교유하며 함께 학문을 닦았다. 1540년 별시문과에 병과로 급제해 권지승문원부정자(權知承文院副正字)·홍문관저작(弘文館著作)·홍문관박사 겸 세자시강원설서·홍문관부수찬 같은 요직을 두루 지내며 세자를 가르치기도 했다.

1545년 인종이 죽고 을사사화가 일어나자 병을 이유로 고향인 장성에 낙향해 학문에만 정진했다. 여기서 짚고 넘어갈 부분이 있다. 호남에서 유림(儒林)의 고장을 꼽을 때 ‘광라장창(光羅長昌)’이라 했다. ‘광’은 지금의 광주광역시이며 ‘나’는 나주다. 전라도라는 명칭이 전주·나주에서 유래한 것은 잘 알려진 터다.

‘창’은 지금의 창평으로, 창평향교는 앞서 말했듯 조선시대 때 과거 급제자를 많이 낸 것으로 유명하다. 그렇다면 ‘장’은 어디일까. 바로 광주 북쪽에 있는 장성이다. 장성에는 선비들의 기개를 표현한 말이 있다. “장성 사람은 고춧가루 서 말을 먹고도 재채기를 안 한다”는 것으로, 체통을 중시하는 장성의 선비정신을 상징하고 있다.

하서가 평생 중시한 것은 성(誠)과 경(敬)

어려서부터 신동 소리를 들었던 하서는 사화(士禍)가 일어난 직후 한사코 벼슬을 거부했는데 거기엔 이유가 있다. 그가 평생을 중시한 것이 ‘성(誠)’과 ‘경(敬)’이었기에 세속, 즉 벼슬에 욕심을 내지 않은 것이다. 실제로 하서의 고집은 인종의 뒤를 이어 즉위한 명종 대에 들어 더 뚜렷하게 나타나고 있다.

명종은 1554년까지 하서에게 성균관전적·공조정랑·홍문관교리·성균관직강 등의 벼슬을 내렸지만 관직에 나가지 않았다. 그의 성리학 이론은 월봉 기대승(奇大升)과 같은 입장에 섰다. 즉 이기(理氣)는 혼합돼 있으며 태극과 음양은 일물(一物)이라고 할 수 없다는 것이었다. 그는 천문·지리·의약·산수·율력 등에도 능했다.

그의 제자로는 송강 정철(鄭澈)이 있다. 정철이 호남 명유(名儒)들에게 영재교육을 받은 이야기는 유명하다. 전남 담양에서 환벽당(環碧堂)을 짓고 은거하던 사촌(沙村) 김윤제(金允悌·1501~1572)가 어느날 정자에서 낮잠을 자다 기이한 꿈을 꿨다. 환벽당 밑 개울에서 용(龍)이 물장구를 치며 놀고 있는 것이었다.

놀라 잠에서 깬 사촌이 밖으로 나가 보니 어린 정철이 있었다. 사촌은 정철을 불러 교육을 시켰고 자신과 절친한 하서에게도 특별한 교육을 부탁했다. 하서는 순창에 세운 훈몽재(訓蒙齋)에서 정철을 비롯해 조희문·양자징·변성온 등을 가르쳤다. 정철은 이 훈몽재에서 13살 때까지 대학(大學)을 읽으며 문재를 키워 나갔다.

이런 분위기에 젖어서인지 나이 들어 정철은 식영정·송강정 등에 머물며 사미인곡·속미인곡·성산별곡 등의 명작을 남겼는데 이는 하서에게 영향을 받은 바가 크다. 하서의 시는 도학자로서 절제와 조화의 미를 갖췄지만 현실 정치에 대한 좌절과 불만도 담겨 있다. 여기서 하서 김인후 선생이 지은 시 한 수를 살펴보기로 한다.

〈청산(靑山)도 절로절로 녹수(綠水)도 절로절로 / 산(山) 절로 수(水) 절로 하니 산수간(山水間)에 나도 절로 / 그중에 절로 난 몸이니 늙기조차 절로 하리.〉

하서가 사망한 후 그를 흠모했던 후학들은 1590년 장성 기산리에 서원을 세웠으나 이 서원은 1597년의 정유재란 때 왜군이 불을 질러 타 버리고 만다. 후학들은 이에 그가 태어난 황룡면 증산동에 새 건물을 짓고 나라에 사액(賜額)서원으로 지정해 줄 것을 요청했다. 조정은 선비들의 뜻을 수용해 ‘필암(筆巖)’이라는 액호를 하사했다.

1672년 다시 지금의 위치로 옮겨 지은 필암서원은 1868년 흥선대원군이 서원을 철폐할 때도 건재했다. 하서는 정조20년인 1796년 문묘에 배향돼 장성 필암서원과 옥과의 영귀서원(詠歸書院)에 제향됐으며 시호는 문정(文正)이다. 대광보국숭록대부 영의정 겸 영경연·홍문관·예문관·춘추관·관상감사에 추증됐다.

인촌 김성수 가계와도 연결되는 호남 최고의 명문가

하서의 후손들은 인촌 김성수(金性洙) 선생의 가계와도 연결이 돼 있다. 하서의 5대손 때부터 김성수·김연수 가문과 갈라지기에, 가인 김병로 선생에게 인촌은 먼 할아버지뻘이 된다고 한다. 여기서 다시 이야기를 가인 쪽으로 돌린다. 가인은 아들 셋과 딸 하나를 뒀다. 차례대로 김재중·김재열·김재옥이며 장녀 김순남이다.

가인의 차남인 김재열은 변호사였으며 김재열의 아들, 즉 가인의 손자가 지금의 김종인(金鍾仁) 더불어민주당 비상대책위원장인 것이다. 김종인 비대위원장은 가인과 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 그의 부친 김재열 변호사는 보성전문학교와 일본 규슈대학 법학부를 졸업한 뒤 일본 고등문관시험 사법과에 합격한 준재였다.

그런 부친이 김종인씨가 네 살 때, 즉 광복을 1년 앞둔 1944년 질병으로 급사하자 김종인씨는 조부인 가인의 슬하에서 자라게 된 것이다. 김종인 비대위원장은 가인이 정치인으로 활동할 때 비서로 일하며 정치에 대한 감각을 익혔다. 그중에서 그의 트레이드마크인 ‘경제민주화’는 조부인 가인과의 인연 때문에 생긴 것이라고 한다.

즉, 가인은 일제시대부터 소작농들의 열악한 생활환경에 주목하며 토지개혁을 심사숙고했는데, 이것이 훗날 ‘경제민주화’ 철학의 뿌리가 됐다는 것이다. 김종인 비대위원장의 인맥 역시 한국 정계·재계의 축소판이라 할 만큼 화려하기 그지없다.

부인 김미경 이대 명예교수의 인맥도 화려

부인인 김미경 이화여대 명예교수의 아버지는 한일은행장을 지낸 김정호씨다. 김정호씨의 동생이 고 박정희 대통령 집권 당시 최장수 청와대 비서실장을 지낸 김정렴(金正濂)씨다. 그런가 하면 박봉환(朴鳳煥) 전 동력자원부장관은 그의 매형이며 사촌 처남이 노태우 정부에서 건설부장관 등을 지낸 이진설씨다.

윤영철 전 헌법재판소장과 고 이택돈 신민당 의원 역시 그와는 사촌 처남 관계다. 김종인씨는 독일에서 경제학박사 학위를 받고 귀국해 박근혜 대통령의 모교인 서강대 교수로 재직했는데 이 시절 그는 김정렴 전 청와대 비서실장을 통해 간접적인 경로로 박정희 대통령에게 경제 관련 조언을 한 것으로 알려졌다.

그 대표적인 것이 ‘의료보험’ 도입인데 이 과정을 김종인 비대위원장이 언론을 통해 비교적 소상하게 밝힌 적이 있다.

“당시 대학가 중심으로 학생운동이 격렬할 때였는데 김정렴 청와대 비서실장을 만나서 이렇게 말했다. ‘학생운동을 너무 두려워할 이유가 없다. 경제성장이 지속적으로 이뤄져 일정한 수준이 되면 노동자들의 분배요구가 나타나게 돼 있다. 이때 학생들의 정치적 요구와 노동자들의 분배요구가 맞물려 합쳐지게 되면 큰일 난다. 따라서 정부는 이들의 목소리를 일정 부분 수용할 필요가 있다’. 그랬더니 김정렴 비서실장이 ‘그러면 정부가 구체적으로 할 수 있는 뭔가가 없느냐’고 묻기에 ‘의료보험제도라도 우선 도입하자’고 했던 것이다.”

당시 의료보험의 필요성이 증대했음에도 불구하고 공무원들은 의료보험 도입을 시기상조라며 반대했다. 공무원들의 저항에 부닥친 박정희 대통령은 국무총리실 산하에 의료보험제도 도입에 관한 평가교수단을 꾸리게 했는데 당시 단장을 맡은 사람이 바로 김종인씨였다. 김종인씨는 이후 직접 만든 보고서를 대통령께 냈다.

이것을 본 박정희 대통령은 반대 목소리를 잠재우고 의료보험제도를 도입하기로 결정했다. 김종인씨는 이런 이야기를 설명하면서 “그런 점에서 내가 의료보험제 도입에 기여한 것은 사실”이라고 말했다. 물론 이 같은 발언에 대해 “신현확씨야말로 의료보험을 뿌리내리게 한 인물”이라는 반론도 만만치는 않다.

김종인씨 나이, 할아버지 가인이 창당했을 때와 비슷

이후 김종인씨는 1981년 전두환 정권 때 국보위에 참여한 뒤 11~12대 국회의원을 지냈고 노태우 정권 출범 후 국민은행 이사장·보건사회부장관·청와대 경제수석비서관을 역임했으며 김영삼 정권 때 다시 14대 국회의원, 노무현 정권 때 17대 국회의원을 하다 이번에 비례대표로만 5선이라는 진기록을 세우게 됐다. 김종인씨가 비례대표 아닌 지역구 의원으로 출마한 적은 딱 한 번 있었다. 13대 국회 때 민주정의당 소속 후보로 서울 동작을에 출마했지만 2위로 낙선한 것이다.

김종인씨의 나이는 올해로 76세다. 조부였던 가인이 1963년 박정희와 김종필이 만든 공화당에 대항하는 야당세력을 구축하기 위해 민정당(民政黨)을 창당했을 때의 나이가 77세였다. 당시 가인은 허정(許政)의 신정당, 철기(鐵驥) 이범석(李範奭)의 민우당 등과 합당한다는 원칙에 합의하며 야권통합을 추진했다.

가인과 허정, 이범석은 ‘국민에게 보내는 성명’을 발표하며 국민의 지지를 받는 단일후보를 내겠다고 선언한 뒤 통합 ‘국민의 당’을 창당했는데 이때 가인은 대표최고위원, 이범석과 허정은 최고위원을 맡았다. 당시 가인의 측근에서 비서로 일하며 정치권의 이합집산을 가장 가까이에서 관찰한 이가 김종인씨였던 것이다.

군인 대통령을 섬기다 반골(反骨) 대통령 밑에서 국회의원을 지냈고 한때 여당의 구원투수로 등판했다가 다시 야당을 살리는 해결사로 숨돌릴 틈 없는 일흔여섯 해 삶을 살며 지금도 뉴스의 전면에 등장하고 있는 후손을 지금 하늘에 있는 하서 김인후, 가인 김병로 선생은 어떻게 평가하고 있을지 정말로 궁금하기 짝이 없다.⊙

가인(佳人) 김병로(金炳魯·1887~ 1964) 선생은 초대 대법원장을 지낸 분이다. 세상은 가인과 ‘검찰의 양심’이라 불리는 화강(華剛) 최대교(崔大敎·1901~1992) 전 서울고검장, ‘사도(使徒)법관’이라 불린 김홍섭(金洪燮·1915~1965) 전 대법원판사를 ‘법조 3성(聖)’이라 부른다. 공교롭게도 세 사람 모두 호남 출신이다.

가인은 위대한 독립운동가

|

| 복원된 가인의 생가다. |

본관이 울산(蔚山) 김씨로, 순창(淳昌)에서 태어난 가인은 여섯 살 때 전남 창평(昌平)으로 이사했다. 창평은 조선시대부터 과거시험에 많은 합격자를 배출한 창평향교가 있는 곳으로, 지금으로 치면 특목고 같은 인재양성소였다. 가인은 18세 때 담양(潭陽) 일신학교(日新學校)에서 서양인 선교사에게 산수와 서양사를 배웠다.

그는 1905년 을사보호조약이 체결되자 추월산 용추사(龍湫寺)에서 의병장 최익현(崔益鉉)의 열변을 듣고 동지들을 모아 순창읍 일인보좌청(日人補佐廳)을 습격했다. 같은 해에는 창흥학교(昌興學校)를 세워 후학들에게 신학문을 가르쳤으며 1910년 일본으로 건너가 1913년 메이지대학(明治大學)을 졸업했다.

일본 유학 중 《학지광(學之光)》의 편집장을 지낸 그는 귀국해 경성법전(京城法專) 조교수와 보성전문(普成專門) 강사로 활동하다 1919년에 변호사를 개업한 뒤 광주학생운동, 6·10만세운동, 원산파업사건, 단천노조사건 관련자들을 위해 무료변론을 했다. 1927년에는 신간회(新幹會)의 중앙집행위원장이 되기도 했다.

|

| 원래 가인의 생가는 사진 속에 보이는 파란 지붕 건물까지였다고 한다. |

가인의 영향 때문인지 인근에는 대법원 가인연수관도 있다. 가인 생가터로 들어가는 길목에는 담장마다 누군가 그려 놓은 가인 상징물과 함께 그가 생전에 남긴 말들이 적혀 있다. 그 말 한마디 한마디가 요즘 세상에서 지탄받고 있는 법조인들뿐 아니라 정치인들이 새겨들어야 할 명언들로 몇 가지 소개해 본다.

“법관으로서 청렴한 본분을 지킬 수 없다고 생각될 때는 사법부의 위신을 떠나야 한다” “세상 사람들은 다 부정의(不正義)에 빠져 간다 할지라도 우리 법관만큼은 정의를 최후까지 사수하여야 할 것이다” “모든 사법 종사자에게 굶어 죽는 것은 영광이라고 그랬다. 그것은 부정을 범하는 것보다 명예롭기 때문이다” ….

|

| 가인의 생가터에 순창군이 세워 놓은 안내판이다. |

전남 장성에서 태어난 하서는 1531년 사마시에 합격한 뒤 성균관에 입학해 퇴계 이황(李滉)과 교유하며 함께 학문을 닦았다. 1540년 별시문과에 병과로 급제해 권지승문원부정자(權知承文院副正字)·홍문관저작(弘文館著作)·홍문관박사 겸 세자시강원설서·홍문관부수찬 같은 요직을 두루 지내며 세자를 가르치기도 했다.

1545년 인종이 죽고 을사사화가 일어나자 병을 이유로 고향인 장성에 낙향해 학문에만 정진했다. 여기서 짚고 넘어갈 부분이 있다. 호남에서 유림(儒林)의 고장을 꼽을 때 ‘광라장창(光羅長昌)’이라 했다. ‘광’은 지금의 광주광역시이며 ‘나’는 나주다. 전라도라는 명칭이 전주·나주에서 유래한 것은 잘 알려진 터다.

‘창’은 지금의 창평으로, 창평향교는 앞서 말했듯 조선시대 때 과거 급제자를 많이 낸 것으로 유명하다. 그렇다면 ‘장’은 어디일까. 바로 광주 북쪽에 있는 장성이다. 장성에는 선비들의 기개를 표현한 말이 있다. “장성 사람은 고춧가루 서 말을 먹고도 재채기를 안 한다”는 것으로, 체통을 중시하는 장성의 선비정신을 상징하고 있다.

하서가 평생 중시한 것은 성(誠)과 경(敬)

어려서부터 신동 소리를 들었던 하서는 사화(士禍)가 일어난 직후 한사코 벼슬을 거부했는데 거기엔 이유가 있다. 그가 평생을 중시한 것이 ‘성(誠)’과 ‘경(敬)’이었기에 세속, 즉 벼슬에 욕심을 내지 않은 것이다. 실제로 하서의 고집은 인종의 뒤를 이어 즉위한 명종 대에 들어 더 뚜렷하게 나타나고 있다.

명종은 1554년까지 하서에게 성균관전적·공조정랑·홍문관교리·성균관직강 등의 벼슬을 내렸지만 관직에 나가지 않았다. 그의 성리학 이론은 월봉 기대승(奇大升)과 같은 입장에 섰다. 즉 이기(理氣)는 혼합돼 있으며 태극과 음양은 일물(一物)이라고 할 수 없다는 것이었다. 그는 천문·지리·의약·산수·율력 등에도 능했다.

그의 제자로는 송강 정철(鄭澈)이 있다. 정철이 호남 명유(名儒)들에게 영재교육을 받은 이야기는 유명하다. 전남 담양에서 환벽당(環碧堂)을 짓고 은거하던 사촌(沙村) 김윤제(金允悌·1501~1572)가 어느날 정자에서 낮잠을 자다 기이한 꿈을 꿨다. 환벽당 밑 개울에서 용(龍)이 물장구를 치며 놀고 있는 것이었다.

놀라 잠에서 깬 사촌이 밖으로 나가 보니 어린 정철이 있었다. 사촌은 정철을 불러 교육을 시켰고 자신과 절친한 하서에게도 특별한 교육을 부탁했다. 하서는 순창에 세운 훈몽재(訓蒙齋)에서 정철을 비롯해 조희문·양자징·변성온 등을 가르쳤다. 정철은 이 훈몽재에서 13살 때까지 대학(大學)을 읽으며 문재를 키워 나갔다.

이런 분위기에 젖어서인지 나이 들어 정철은 식영정·송강정 등에 머물며 사미인곡·속미인곡·성산별곡 등의 명작을 남겼는데 이는 하서에게 영향을 받은 바가 크다. 하서의 시는 도학자로서 절제와 조화의 미를 갖췄지만 현실 정치에 대한 좌절과 불만도 담겨 있다. 여기서 하서 김인후 선생이 지은 시 한 수를 살펴보기로 한다.

〈청산(靑山)도 절로절로 녹수(綠水)도 절로절로 / 산(山) 절로 수(水) 절로 하니 산수간(山水間)에 나도 절로 / 그중에 절로 난 몸이니 늙기조차 절로 하리.〉

하서가 사망한 후 그를 흠모했던 후학들은 1590년 장성 기산리에 서원을 세웠으나 이 서원은 1597년의 정유재란 때 왜군이 불을 질러 타 버리고 만다. 후학들은 이에 그가 태어난 황룡면 증산동에 새 건물을 짓고 나라에 사액(賜額)서원으로 지정해 줄 것을 요청했다. 조정은 선비들의 뜻을 수용해 ‘필암(筆巖)’이라는 액호를 하사했다.

1672년 다시 지금의 위치로 옮겨 지은 필암서원은 1868년 흥선대원군이 서원을 철폐할 때도 건재했다. 하서는 정조20년인 1796년 문묘에 배향돼 장성 필암서원과 옥과의 영귀서원(詠歸書院)에 제향됐으며 시호는 문정(文正)이다. 대광보국숭록대부 영의정 겸 영경연·홍문관·예문관·춘추관·관상감사에 추증됐다.

|

| 가인 김병로 생가로 가는 담벼락에는 그림이 그려져 있다. 사법 종사자는 굶어 죽는 게 영광이라는 가인의 생전 발언이 적혀 있다. |

인촌 김성수 가계와도 연결되는 호남 최고의 명문가

하서의 후손들은 인촌 김성수(金性洙) 선생의 가계와도 연결이 돼 있다. 하서의 5대손 때부터 김성수·김연수 가문과 갈라지기에, 가인 김병로 선생에게 인촌은 먼 할아버지뻘이 된다고 한다. 여기서 다시 이야기를 가인 쪽으로 돌린다. 가인은 아들 셋과 딸 하나를 뒀다. 차례대로 김재중·김재열·김재옥이며 장녀 김순남이다.

가인의 차남인 김재열은 변호사였으며 김재열의 아들, 즉 가인의 손자가 지금의 김종인(金鍾仁) 더불어민주당 비상대책위원장인 것이다. 김종인 비대위원장은 가인과 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 그의 부친 김재열 변호사는 보성전문학교와 일본 규슈대학 법학부를 졸업한 뒤 일본 고등문관시험 사법과에 합격한 준재였다.

그런 부친이 김종인씨가 네 살 때, 즉 광복을 1년 앞둔 1944년 질병으로 급사하자 김종인씨는 조부인 가인의 슬하에서 자라게 된 것이다. 김종인 비대위원장은 가인이 정치인으로 활동할 때 비서로 일하며 정치에 대한 감각을 익혔다. 그중에서 그의 트레이드마크인 ‘경제민주화’는 조부인 가인과의 인연 때문에 생긴 것이라고 한다.

즉, 가인은 일제시대부터 소작농들의 열악한 생활환경에 주목하며 토지개혁을 심사숙고했는데, 이것이 훗날 ‘경제민주화’ 철학의 뿌리가 됐다는 것이다. 김종인 비대위원장의 인맥 역시 한국 정계·재계의 축소판이라 할 만큼 화려하기 그지없다.

부인 김미경 이대 명예교수의 인맥도 화려

부인인 김미경 이화여대 명예교수의 아버지는 한일은행장을 지낸 김정호씨다. 김정호씨의 동생이 고 박정희 대통령 집권 당시 최장수 청와대 비서실장을 지낸 김정렴(金正濂)씨다. 그런가 하면 박봉환(朴鳳煥) 전 동력자원부장관은 그의 매형이며 사촌 처남이 노태우 정부에서 건설부장관 등을 지낸 이진설씨다.

윤영철 전 헌법재판소장과 고 이택돈 신민당 의원 역시 그와는 사촌 처남 관계다. 김종인씨는 독일에서 경제학박사 학위를 받고 귀국해 박근혜 대통령의 모교인 서강대 교수로 재직했는데 이 시절 그는 김정렴 전 청와대 비서실장을 통해 간접적인 경로로 박정희 대통령에게 경제 관련 조언을 한 것으로 알려졌다.

그 대표적인 것이 ‘의료보험’ 도입인데 이 과정을 김종인 비대위원장이 언론을 통해 비교적 소상하게 밝힌 적이 있다.

“당시 대학가 중심으로 학생운동이 격렬할 때였는데 김정렴 청와대 비서실장을 만나서 이렇게 말했다. ‘학생운동을 너무 두려워할 이유가 없다. 경제성장이 지속적으로 이뤄져 일정한 수준이 되면 노동자들의 분배요구가 나타나게 돼 있다. 이때 학생들의 정치적 요구와 노동자들의 분배요구가 맞물려 합쳐지게 되면 큰일 난다. 따라서 정부는 이들의 목소리를 일정 부분 수용할 필요가 있다’. 그랬더니 김정렴 비서실장이 ‘그러면 정부가 구체적으로 할 수 있는 뭔가가 없느냐’고 묻기에 ‘의료보험제도라도 우선 도입하자’고 했던 것이다.”

당시 의료보험의 필요성이 증대했음에도 불구하고 공무원들은 의료보험 도입을 시기상조라며 반대했다. 공무원들의 저항에 부닥친 박정희 대통령은 국무총리실 산하에 의료보험제도 도입에 관한 평가교수단을 꾸리게 했는데 당시 단장을 맡은 사람이 바로 김종인씨였다. 김종인씨는 이후 직접 만든 보고서를 대통령께 냈다.

이것을 본 박정희 대통령은 반대 목소리를 잠재우고 의료보험제도를 도입하기로 결정했다. 김종인씨는 이런 이야기를 설명하면서 “그런 점에서 내가 의료보험제 도입에 기여한 것은 사실”이라고 말했다. 물론 이 같은 발언에 대해 “신현확씨야말로 의료보험을 뿌리내리게 한 인물”이라는 반론도 만만치는 않다.

김종인씨 나이, 할아버지 가인이 창당했을 때와 비슷

이후 김종인씨는 1981년 전두환 정권 때 국보위에 참여한 뒤 11~12대 국회의원을 지냈고 노태우 정권 출범 후 국민은행 이사장·보건사회부장관·청와대 경제수석비서관을 역임했으며 김영삼 정권 때 다시 14대 국회의원, 노무현 정권 때 17대 국회의원을 하다 이번에 비례대표로만 5선이라는 진기록을 세우게 됐다. 김종인씨가 비례대표 아닌 지역구 의원으로 출마한 적은 딱 한 번 있었다. 13대 국회 때 민주정의당 소속 후보로 서울 동작을에 출마했지만 2위로 낙선한 것이다.

김종인씨의 나이는 올해로 76세다. 조부였던 가인이 1963년 박정희와 김종필이 만든 공화당에 대항하는 야당세력을 구축하기 위해 민정당(民政黨)을 창당했을 때의 나이가 77세였다. 당시 가인은 허정(許政)의 신정당, 철기(鐵驥) 이범석(李範奭)의 민우당 등과 합당한다는 원칙에 합의하며 야권통합을 추진했다.

가인과 허정, 이범석은 ‘국민에게 보내는 성명’을 발표하며 국민의 지지를 받는 단일후보를 내겠다고 선언한 뒤 통합 ‘국민의 당’을 창당했는데 이때 가인은 대표최고위원, 이범석과 허정은 최고위원을 맡았다. 당시 가인의 측근에서 비서로 일하며 정치권의 이합집산을 가장 가까이에서 관찰한 이가 김종인씨였던 것이다.

군인 대통령을 섬기다 반골(反骨) 대통령 밑에서 국회의원을 지냈고 한때 여당의 구원투수로 등판했다가 다시 야당을 살리는 해결사로 숨돌릴 틈 없는 일흔여섯 해 삶을 살며 지금도 뉴스의 전면에 등장하고 있는 후손을 지금 하늘에 있는 하서 김인후, 가인 김병로 선생은 어떻게 평가하고 있을지 정말로 궁금하기 짝이 없다.⊙