蘇聯政府는 1945년 10월 17일에 북한주둔소련군사령부에 北韓臨時民政自治委員會를 창설하고 그 산하에 10개 行政局을 조직하라고 訓令했다. 이에 따라 北朝鮮五道行政局이 창설되었다. 위원장으로는 曺晩植이 선임되었으나 그는 사양했다. 曺晩植은 北韓의 民族主義 세력을 규합하여 11월 3일에 朝鮮民主黨을 창당했다. 蘇聯軍政府는 北韓에 朝民黨과 共産黨의 연립에 의한 人民民主主義政權 수립을 기도했다.

11월 23일에 新義州에서 발생한 中學生들의 시위와 중요기관 습격은 2次大戰 이후에 蘇聯軍이 진주한 나라에서 일어난 최초의 저항운동이었다. 蘇聯軍政府는 金日成을 新義州에 보내어 학생들과 시민들을 무마하게 했다.

사회불안이 계속되자 蘇聯軍司令部는 蘇聯에서 정치적으로나 행정적으로 잘 훈련된 蘇聯系 韓人들을 파견해 줄 것을 본국정부에 요청했다. 소련계 한인들은 8월 하순부터 1946년 9월까지 5차에 걸쳐 파견되었다. 蘇聯派의 중심은 허가이(許哥而)였다.

中國 延安에 있던 朝鮮獨立同盟과 朝鮮義勇軍 관계자들은 12월에야 무장해제된 채 개인자격으로 귀국했다.

金日成은 12월 17, 18일 이틀 동안 열린 共産黨北部朝鮮分局의 제3차 확대집행위원회에서 책임비서로 선출됨으로써 國內派를 완전히 누르고 黨權을 장악했다.

1. 北朝鮮五道行政局의 設置

1945년 10월 8일부터 11일까지 평양에서 열린 북조선5도인민위원회 연합회의에서 북한지역을 독자적인 행정 및 경제단위로 분리하여 중앙집권적인 관리기관을 설립할 필요성을 강조했던 북한주둔 소련군사령관 치스차코프(Ivan H. Chistiakov) 장군은 회의가 끝나자마자 바로 작업을 시작했다. 치스차코프와 제25군 군사회의 위원 레베데프(Nikolai G. Lebedev) 장군은 10월 13일에 연해주군관구 사령관 메레츠코프(Kirill A. Meretskov) 원수에게 보낸 회의보고서에서 “북한의 정치, 경제, 문화생활을 정상화하기 위해서는 행정과 경제의 관리를 중앙집권화해야 한다”고 주장하고 북조선임시인민위원회를 창설할 것과 북조선임시위원회와 각 도(道)의 인민위원회를 지도하기 위해 소련의 전문가들로 구성되는 기구를 설치할 것을 건의했다. 한편 서울주재 소련영사 폴리안스키(Alexander S. Poliansky)도 극동회의 정치고문 말리크(Yakov. A. Malik)에게 보낸 보고서에서 “소련군사령부의 지도와 감독하에 북한의 행정 경제생활을 통일적으로 지도할 단일한 중앙집권적인 관리기관을 수립할 필요가 있다”고 건의했다.1)

北韓臨時民政自治委員會 창설하도록

소련 외무인민위원부 부인민위원(차관) 로조프스키(S. A. Lozovsky)의 이름으로 10월 17일 소련군사령부에 하달된 훈령은 이러한 중앙기관 설립과 관련하여 다음과 같이 다섯가지 사항을 지시했다. (1)1945년 11월 초에 평양에 북한 주민의 민주적인 분자들 가운데에서 25명 내지 30명으로 구성되는 북한임시민정자치위원회를 창설한다. 임시위원회는 도-군 자치기관의 사업을 지도하고, 도-시-군-면-리 인민위원회의 선거를 실시한다. 선거는 1945년 11월에서 12월 사이에 한다. (2)임시위원회 안에 산업, 농업, 상업, 재정, 교통, 통신, 교육, 보건, 보안, 사법의 10개 행정국을 조직한다. (3)임시위원회와 행정10국의 사업은 북한주둔 소련군사령부의 직접적이고 상시적인 통제하에 둔다. (4)임시위원회와 행정10국의 사업을 통제하고 지도하기 위하여 북한주둔 소련점령군사령부에 민정업무 담당 부사령관 직제를 도입한다. (5)민정업무 담당 부사령관 휘하에 인민경제 각 분야의 소련 전문가들과 정치고문들로 실행기구를 창설한다.2)

소련 외무인민위원부 부인민위원(차관) 로조프스키(S. A. Lozovsky)의 이름으로 10월 17일 소련군사령부에 하달된 훈령은 이러한 중앙기관 설립과 관련하여 다음과 같이 다섯가지 사항을 지시했다. (1)1945년 11월 초에 평양에 북한 주민의 민주적인 분자들 가운데에서 25명 내지 30명으로 구성되는 북한임시민정자치위원회를 창설한다. 임시위원회는 도-군 자치기관의 사업을 지도하고, 도-시-군-면-리 인민위원회의 선거를 실시한다. 선거는 1945년 11월에서 12월 사이에 한다. (2)임시위원회 안에 산업, 농업, 상업, 재정, 교통, 통신, 교육, 보건, 보안, 사법의 10개 행정국을 조직한다. (3)임시위원회와 행정10국의 사업은 북한주둔 소련군사령부의 직접적이고 상시적인 통제하에 둔다. (4)임시위원회와 행정10국의 사업을 통제하고 지도하기 위하여 북한주둔 소련점령군사령부에 민정업무 담당 부사령관 직제를 도입한다. (5)민정업무 담당 부사령관 휘하에 인민경제 각 분야의 소련 전문가들과 정치고문들로 실행기구를 창설한다.2)

로조프스키의 훈령에 따라 10월과 11월에 걸쳐서 각 분야의 행정을 담당할 산업국, 교통국, 재정국, 농림국, 체신국, 상업국, 교육국, 보건국, 사법국, 보안국의 10개 국이 설치되었다. 그것은 흔히 로마넨코사령부로 통칭되는 소련군 민정사령부의 체계에 대응하여 유사하게 조직된 것이었다. 북조선5도행정국, 북조선행정국, 북조선5도행정의 통일적 지도관리를 위한 행정국, 북조선제행정국(北朝鮮諸行政局) 등으로 불린 이 기구는 11월 19일에야 설치가 완료되었다. 로조프스키의 훈령이 시달되고 북조선5도행정국의 설치가 완료되기까지 한 달이나 걸린 것은 민족진영 인사들의 38도선 고착화에 대한 우려와 반발 때문이었던 것 같다. 게다가 5도인민위원회 연합회의에서 추수기를 앞두고 각 도인민위원회별로 할당된 막대한 양의 양곡공출 문제에 대한 저항도 영향을 미쳤을 것이다.

平南人民政治委의 「施政大綱」

평남인민정치위원회가 발표한 「시정대강(施政大綱)」의 작성과정에서 나타난 논란은 그러한 알력의 대표적인 것이었다. 그때까지 평남인민정치위는 사실상 북한의 중앙정부와 같은 기능을 하고 있었다.

5도인민위원회 연합회의가 끝나자 평남인민정치위는 「시정대강」을 발표하기로 결의하고 내무위원 이주연(李周淵)에게 초안 작성을 위임했다. 이주연은 공산당원이었다. 그가 작성한 초안에는 “조선인민공화국 수립을 지지한다”(제1조)는 조항을 비롯하여 토지를 “무상몰수하여 무상분배”하되, 그것이 실현될 때까지는 잠정적으로 3:7제의 소작제를 실시한다는 등 민족주의 인사들이 수용하기 어려운 과격한 조항들이 들어 있었다. 인민정치위는 연일 격론을 벌였으나 귀결점을 찾지 못했다. 장시우(張時雨) 등 몇몇 공산당 소속 위원들은 협박조로 나오고 이에 대해 위원장 조만식(曺晩植)은 그들의 무례한 태도를 질책했다. 부위원장 오윤선(吳胤善)은 부위원장직 사의를 표명했다. 이러한 분란은 소련군정 당국자들의 개입으로 가까스로 파국을 모면했다.3)

그리하여 평남인민정치위는 우여곡절 끝에 10월 16일에 (1)인민대표회의를 소집하여 민주주의공화국 수립을 기함(제1조), (2)20세 이상의 남녀는 선거 및 피선거권이 있음(제2조), (3)인민은 언론, 출판, 집회, 결사 및 신교의 자유가 있음(제3조), (4)일본제국주의자 및 친일분자가 소유한 토지, 회사, 금융기관, 공장, 광산, 탄광, 운수, 교통, 상업소 기타 일체의 생산기관과 재산을 몰수하여 국유로 함(제6조), (5)소작료는 3-7제로 함(제7조), (6)8시간노동제와 근로자의 생활보장을 기함(제11조), (7)의무교육제의 실시(제13조) 등을 중요내용으로 하는 19개조의 「시정대강」을 발표했다.4)

李承晩의 要請 받고 조만식과 김일성이 論爭 벌여

조만식이 이승만이 보낸 밀사로부터 김일성과 함께 독립촉성중앙협의회에 참가할 것을 요청받은 것은 이 무렵이었다(『月刊朝鮮』2011년 1월호, 「“共産黨은 제 祖國으로 가라!”」참조). 북한만의 행정국 설치에 반대의사를 표명하고 있던 조만식은 11월 15일에 김일성과 만났다. 그는 이승만, 김구 등이 참가하는 중앙정부의 수립에 김일성과 이북5도가 참여해야 한다고 주장했다. 조만식은 그러한 중앙정부 수립에 참여하기 위한 자신의 서울방문 계획을 김일성과 협의했다. 김일성은 “인민의 참여에 기초하여 밑으로부터 정권기관을 수립해 나가고 나중에 중앙정부를 수립해야 한다”고 했고, 이에 대해 조만식은 “12월 1일 이전에 중앙정부를 수립해서 외국군대의 철수문제를 제기할 수 있도록 서둘러야 한다”고 주장했다. 김일성의 반대에 부딪히자 조만식은 측근들에게 김일성이 통일을 방해하고 있고 붉은 군대를 위해 일한다고 비판했다.5) 조만식이 12월 1일 이전에 중앙정부를 수립해야 한다고 주장했다는 말은 아마 독촉중협의 중앙집행위원회 구성을 12월 초까지는 끝내야 한다는 이승만의 요청을 반영한 것이었을 것이다.

各局에는 蘇聯軍代表가 顧問으로 配置돼

행정10국 국장들의 선임은 북한의 공산당 관계자들과 지방인민위원회의 지원을 받아 레베데프가 주재했다. 산업국장에는 어떤 광산의 과장이었다가 소련군에 의하여 발탁된 정준택(鄭準澤), 교통국장에는 함흥철도국장을 지낸 철도관리 한희진(韓熙珍), 재정국장에는 함남인민위의 산업부장 이봉수(李鳳洙), 농림국장에는 서울에서 인민공화국 교통부장대리로 임명되었던 공산당의 이순근(李舜根), 체신국장에는 조영렬(趙永烈), 상업국장에는 도쿄(東京)치과의대 출신의 치과의사이면서 실업가로 활동하고 있던 한동찬(韓東燦), 교육국장에는 신문기자, 교원 등으로 활동하다가 6년 동안 투옥되기도 했던 공산당 소속의 평남인민정치위원 장종식(張鍾植), 보건국장에는 경성제대 출신인 민족진영의 개업의 윤기녕(尹基寧), 사법국장에는 재소한인으로서 입북한 것으로 알려진 조송파(趙松坡), 보안국장에는 만주빨치산 출신의 최용건(崔庸健)이 임명되었다. 그리고 서울에서 월북한 최용달(崔容達)이 사법국차장에 임명되었다. 경성제대 출신의 공산주의자인 최용달은 건국준비위원회의 선전부장과 치안부장, 인민공화국의 보안부장으로 활동한 인물이었다. 각 국에는 20명에서 50명가량의 한국인 전문가들이 배치되었고, 예외적으로 몇몇 산업분야나 철도와 같이 일본인이 충원되는 경우도 없지 않았다. 가장 방대한 것은 보안국이었다. 그리고 국장들과 함께 소련군사령관의 ‘검사 감시’에 관한 고문관이라는 특이한 직책에 한낙규(韓洛奎), 재판에 관한 고문관으로 양태원(梁台源)이 임명되었는데,6) 이들의 경력은 알려지지 않았다.

각 국에는 산업, 교통, 체신 시설의 복구 계획을 작성할 임무가 주어지고, 동시에 지방인민위원회에 대하여 명령과 지시를 내릴 권한이 부여되었다. 그러므로 5도행정국의 각 국들은 태아적인 정부(embryonic government)의 부처들이었다고 할 수 있다.7) 각 국에는 소련군 민정사령부의 대표가 한 사람씩 고문자격으로 배치되었다.

그러나 행정10국을 통괄할 25명내지 30명으로 구성되는 임시민정자치위원회를 창설하라고 한 로조프스키의 훈령은 제대로 실행되지 못했던 것 같다. 무엇보다도 위원장으로 선임된 조만식이 전국적인 중앙정부의 필요성을 강조하면서 취임을 거부했기 때문이다.8) 조만식은 소련군사령부의 취임요청에 “나에게는 평남인민정치위원회만으로도 벅차다”면서 거절했다고 한다.9) 그러나 레베데프 자신은 좀 다르게 술회하고 있다.

“조만식은 그의 표현에 따르면 ‘또 다른 외국점령군’인 소련군사령부와 협력하려고 하는 희망을 나타냈다. 그러나 그가 협조를 실현하기 위해 제안한 조건들은 결코 받아들일 수 없는 것이었다. 그래도 처음에 우리는 타협할 수밖에 없었다. 다른 인물이 없었기 때문이다. 이렇게 해서 우리는 평양에서 우리의 모든 우선적인 정치적 및 조직적 방법들을 공산주의를 좋아하지 않는 것이 분명한 이 사람에게 맞추어야만 했다. 또한 그는 우리가 설립한 임시적인 전 북한 중앙통제기관―5도행정국―의 우두머리로 앉게 되었다. 그것은 일종의 독특한 첫 북한정부였다.”10)

또한 5도행정국은 민족주의자와 공산주의자를 반반씩으로 한 30명의 위원으로 구성되었고 위원장에는 조만식을 선출했다는 기술도 있다.11) 결국 5도행정국이란 조만식을 의장으로 한 행정10국의 대표 및 중요한 도인민위원회 대표들의 정례회의에 지나지 않았던 것으로 보인다. 실제로 소련군 민정사령부 자체가 정부였던 만큼 어떤 다른 북한정부는 필요 없었다.12)

“北朝鮮에 中央主權機關 설립해야…”

한편 조선공산당 북부조선분국의 기관지 『정로(正路)』는 (소련)군사령부가 북조선행정국들을 조직했다고 말하고, “행정국의 명령과 지령은 전 북조선행정 및 경제기관 주민에게 있어서 의무적”이며 그렇기 때문에 “각 도 및 지방기관, 사회단체 및 조합, 전 북조선공민은 행정국의 지시, 명령 및 지령을 제때에 또는 진심으로 실행할 의무가 있다. 행정국의 명령과 지령을 실행치 않는 것은 인민의 앞에서 범죄하는 것”이라고 선언했다.13)

1992년에 북한에서 출판된 한 공식간행물에는 김일성이 1945년 11월 15일에 열린 북조선공산당 중앙조직위원회〔조선공산당 북부조선분국〕 제2차 확대집행위원회에서 행한 “진정한 인민의 정부를 수립하기 위하여”라는 연설을 통하여 박헌영 등의 주동으로 조직된 서울의 인민공화국은 “민족반역자들과 가짜 혁명가인 파벌분자들이 들어가 있으며”, “소수 특권계급을 위한 반인민적인 부르주아정권”이라고 매도하면서 다음과 같이 말했다고 적혀있다.

“우리는 북조선에 임시적인 중앙주권기관을 내오기 위한 준비사업으로서 각 지방에 인민위원회들을 조직하는 것과 함께 이미 행정국을 조직할데 대한 구체적인 조치를 취하였다. 이번에 조직되는 행정국들은 경제의 해당 부문을 지도하고, 북조선 각도 호상간의 연계를 실현하며, 혼란된 질서를 바로잡아 나가야 하겠다. 우리는 앞으로 지방인민정권기관들과 행정국들을 강화한데 기초하여 북조선임시위원회와 같은 임시적인 중앙주권기관을 북조선에 조직하고 통일적 중앙정부 수립의 토대를 튼튼히 닦아야 하겠다.”14)

그러나 이때에 그러한 회의가 열렸고 김일성이 위와 같은 연설을 했다는 사실을 확인할 수 있는 당시의 기록은 없다. 북한의 공식간행물에서 이 회의와 관련된 기록이 보이는 것은 1955년 이후의 일이다.15) 또 이 회의는 11월 23일부터 24일까지 이틀 동안 열렸고, 그에 앞서 11월 20일부터 21일까지 예비토론회가 열려 김일성그룹과 오기섭(吳淇燮: 吳琪燮) 등 국내파 사이에 정치노선을 두고 격렬한 논쟁이 벌어졌다는 증언도 있다.16) 그러므로 김일성이 위와 같은 연설을 한 것이 사실이라고 하더라도 대회에서 서울의 인민공화국을 부인하는 결의가 이루어지지는 않았을 것이다.17) 11월 20일에서 22일까지 서울에서 열린 전국 인민위원회 대표자대회에 38도선 이북지역인 함경남도, 황해도, 강원도 대표가 비록 개인자격으로나마 참가했던 것도 그러한 사정을 짐작하게 한다.

이렇게 성립한 행정10국은 1946년 2월에 발족한 북조선임시인민위원회에 그대로 편입되었다.

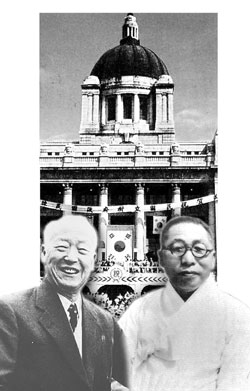

曺晩植이 金日成가족 위로연 열어

조만식은 김일성과도 협조적인 관계를 유지했다. 김일성이 공식으로 모습을 드러낸 평양시 민중대회가 있고 사나흘 지난 어느날18) 저녁에 조만식은 평양시내의 전 일본 요정 가선(歌扇)에서 평남인민정치위 주최로 김일성의 가족들을 위한 환영연을 베풀었다. 연회에는 김일성을 비롯하여 대동강 하류의 만경대(萬景臺)에 살고 있는 그의 할머니, 숙부와 숙모, 사촌동생 등 친척들, 그리고 평양의 종교계, 교육계, 실업계 등 각계 유지들이 참석했다. 소련군사령부에서도 정치담당관 메클레르(Gregory K. Mekler) 중령, 통역관인 미하일 강(Mikhail Kang) 소령 등이 참석했다. 메클레르는 축사에서 “김일성 장군은 한국의 차파예프(Vasily I. Chapaev)와 같은 인물”이라고 김일성을 추켜세웠다. 그러나 좌중에서 차파예프를 아는 사람은 별로 없었다. 1887년에 볼가강 지역에서 농민의 아들로 태어난 차파예프는 교육을 받지 못했으나 제1차대전에 참전하여 무공을 세워 훈장을 받았다. 볼셰비키혁명 뒤에 내전이 일어나자 농민군을 조직하여 적위군(赤衛軍)에 가담한 그는 빨치산전술로 곳곳에서 백위군(白衛軍)을 무찔렀다. 레닌정부는 그의 능력을 인정하여 적위군 제25사단장으로 임명했다. 스탈린(Iosif V. Stalin)이 그를 영웅화함에 따라 소련작가 푸르마노프(Dmitri Furmanov)에 의하여 소설로 씌어지고, 1934년에는 바실리예프(Georg Vasiliyev) 형제에 의하여 영화로 제작되었다.19)

소설가 최명익(崔明翊)은 “김일성 장군은 1당1파에 사로잡히지 말고 옛날의 홍경래(洪景來)처럼 전 민족의 각층 인민을 위하여 투쟁하라”는 의미의 축사를 했고, 시인 백석(白石)은 “장군 돌아오시다”라는 즉흥시를 낭송했다. 오영진(吳泳鎭)은 “비적(匪賊) 김일성을 잡으러 갔던 조선인 출신 일본군인의 추억”이라는 원고없는 즉흥 콩트를 읽었다.

좌석의 주흥이 무르익자 한 노파가 일어나서 “우리 증손이가 이렇게 될 줄이야 …” 하며 덩실덩실 춤을 추었다.20)

조만식과 김일성 사이에는 이러저러한 인연이 얽혀있었다. 김일성의 아버지 김형직(金亨稷)은 조만식의 숭실학교 후배였고, 외할아버지 강돈욱(康敦煜) 장로는 평양초대교회의 지도자 가운데 한 사람이었다. 뒷날 최고인민회의 상임위원회 부위원장이 되는 강량욱(康良煜) 목사는 강돈욱의 6촌이었다. 만경대 칠곡에는 김일성이 다녔던 창신학교가 있는데, 이 학교는 김일성의 외가친척인 강신애가 설립했고 설립 당시에 조만식이 도움을 준 것으로 알려져 있다고 한다.21)

김일성은 조만식이 묵고 있는 고려호텔을 부지런히 드나들었다. 김일성은 소련군사령부가 조만식을 스탈린이 지시한 이른바 부르주아 민주주의정권을 북한에 수립하기 위하여 꼭 필요한 인물로 인식하고 있음을 알았기 때문이다. 그러나 두 사람의 협력관계는 동상이몽이었다.

2. 曺晩植 중심으로 朝鮮民主黨 창당

이 시기의 소련의 한반도 정책의 기본방침은, 앞에서 본대로, 9월 20일 스탈린의 비밀지령으로 시달된 “북한에 반일적인 민주주의정당 및 조직〔사회단체〕의 광범한 연합을 기초로 한 부르주아민주주의정권을 확립하는” 것이었다(『月刊朝鮮』2010년 8월호, 「平壤市民衆大會에 나타난 ‘金日成 장군’」참조). 그것은 소련군이 진주한 동유럽제국에서 일매지게 나타나고 있는 좌-우연합의 이른바 인민민주주의정권을 뜻하는 것이었다. 그러므로 조선공산당 북부조선분국의 설치를 마친 다음의 과제는 복수정당제도를 실현하는 일이며, 그 핵심적인 작업은 조만식으로 하여금 민족진영을 통합하여 정당을 만들게 하는 것이었다. 그러나 조만식은 북한에만 한정된 정당을 만드는 것에 소극적이었다.

金日成이 曺晩植에게 政黨組織 권유해

제25군군사회의 위원 레베데프 소장은 8월 28일에 첫 대면한 이래 12월 말에 모스크바 3상회의 결과가 나오기까지 10여 차례나 조만식을 만나서 북한의 정치현안을 논의했다면서 다음과 같이 술회했다.

“공산당 1당만으로 북한에 민주정권을 세우는 것은 당 중앙(스탈린)의 지령에 맞지 않는다. 적어도 초기에는 외형상 복수정당이 절대 필요했다. 그 한가운데에 조만식이 있었다. 그래서 조만식에게 공산당에 맞서는 정당을 창당하라고 권했다.

나를 비롯해서 로마넨코(Andrei A. Romanenko) 장군, 발라사노프(Gerasim M. Balasanov) 대령, 이그나치예프(Aleksandr M. Ignat’ev) 대령, 메클레르 중령 등 사령부 정치장교들이 동원되어 설득에 나섰다. 그러나 그는 …우리를 상대하기를 꺼렸다. 메클레르 중령에게 김일성과 최용건을 앞세워 설득하라고 지시했다. 그리하여 메클레르 중령이 여러차례 김일성과 함께 조만식을 요정으로 초청하여 술자리에서 접촉했다.”22)

김일성은 평양시민중대회가 있고 며칠 지난 어느날 조만식에게 소련군정부의 희망이라고 전제하고, 공산당과 적위대(赤衛隊)의 행패에 대하여 개탄하면서, 조만식이 지지하는 대중을 결집하여 정당을 조직할 필요가 있다고 설득했다. 그는 조만식이 그러한 정당을 만들고 당수가 된다면 자기는 부당수가 되어 소련군정부와의 연락과 절충을 맡겠다고 말했다. 조만식의 측근들도 “소련에 의한 외환(外患)은 다음문제로 하고 우선 공산당과 적위대에 의한 내환부터 막기 위해서는 이들에게 대항할 세력의 집결체가 필요하다”면서 창당을 건의했다.23) 그리하여 조만식은 이윤영(李允榮), 한근조(韓根祖), 김병연(金炳淵), 김익진(金翼鎭), 우제순(禹濟順), 조명식(趙明植), 이종현(李宗鉉) 등 평양에 있던 민족진영 인사들과 숙의한 끝에 정당을 결성하기로 결심했다. 평양시장이면서 창당실무를 맡았던 한근조는 다음과 같이 적었다.

“외부에서는 저들에게 속는다고 귀띔해주는 사람도 없지 않았으나, 고당(古堂: 조만식)으로서는 개의치 않았다. 여하튼 할 일은 해놓고 보아야 했기 때문이다. 설혹 당을 합작하자고 달려드는 저들에게 말려든다손 치더라도 거기에 동화되지 않는다는 확신이 있었기 때문이다.”24)

당명을 조선민주당(朝鮮民主黨)으로 하고, 발기인을 105인으로 하여 11월 3일에 창당하기로 결정했다. 발기인을 105인으로 한 것은 1911년의 105인 사건의 정신을 계승한다는 의지를 상징하기 위한 것이었고, 창당일을 11월 3일로 정한 것은 1929년 11월 3일에 일어난 광주학생운동을 기념한다는 뜻이었다.25) 이렇게 하여 조선민주당은 일찍이 신간회(新幹會) 운동에 참가했던 평남지역의 민족주의 인사들이 해방 이후에 평남건국준비위원회에서 평남인민정치위원회를 거쳐 이어지는 정치세력화의 연장선에서 결성된 것이었다.

崔庸健은 曺晩植이 “안아서 길러낸 사람”

창당 준비가 진행되고 있는 동안 김일성은 메클레르 중령과 통역인 미하일 강 소령과 함께 조선민주당의 창당준비사무실이던 고려호텔을 찾아가서 조만식과 창당작업을 협의했다.26) 소련군정부의 한 보고서는 조선민주당이라는 당명도 10월 19일에 열린 창당조직회의에 참석한 김일성과 조만식의 공동제의에 따라 채택되었다고 적고 있다.27)

그런데 창당대회가 임박하여 김일성은 조만식에게 자기 부하 가운데에는 자유주의자도 있고 민족주의자도, 사회주의자도, 공산주의자도 있으므로 어느 일당일파에 소속될 수 없다면서, 자신은 소련군정부를 배경으로 이미 결성된 북조선공산당과 새로 탄생하려는 조선민주당의 중간에서 양당의 친선과 우의를 도모하는 역할을 하겠다고 말했다. 그러고는 자기가 조선민주당에서 하려던 임무를 틀림없이 수행할 동지 두 사람을 소개하겠다면서 최용건과 김재민(金在民: 일명 金策, 본명 金洪啓)을 추천했다. 조만식은 이 제의를 받아들여 최용건을 부당수의 한 사람으로, 김책을 서기장 겸 정치부장으로 선임하기로 했다.28) 최용건과 같은 용천군(龍川郡) 출신이며 오산학교(五山學校)에서 한반에 있었던 함석헌(咸錫憲)은 최용건은 조만식이 “안아서 길러낸 사람”이었다고 말했다.29) 김일성과 같은 만주빨치산부대 부대장들이었고 88특별보병여단 간부들이던 두 사람을 조선민주당에 참가시켰다는 것은 소련군정부와 김일성그룹이 조선민주당의 창당을 얼마나 중요시했는가를 말해준다.30)

조민당 창당의 실무는 한근조와 김책 두 사람이 함께 맡았다. 조민당의 「정강」과 「정책」을 작성하는 작업도 이들에게 맡겨졌다.

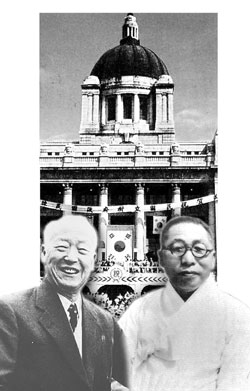

韓民黨보다 더 保守的인 朝民黨의 「政策」

창당대회는 11월 3일 오후에 구 일본인중학교 교정에서 거행되었다. 이날 채택된 조선민주당의 「선언」과 「강령」 및「정책」은 조선민주당의 정체성을 둘러싼 민족주의세력의 저항이 만만치 않았음을 보여준다. 6개항의 「강령」은 (1)국민의 총의에 의하야 민주주의공화국의 수립을 기함(제1항), (2)종교, 교육, 노농(勞農), 실업, 사회 각계 유지의 결합을 요함(제4항), (3)반일적 민주주의 각 정파와 우호협력하야 전민족의 통일을 도모함(제5항), (4)소련 및 민주주의 제 국가와 친선을 도모하야 세계평화의 확립을 기함(제6항) 등으로서, 친일파 배제와 소련과의 우호 등을 강조하고 있는 것이 눈길을 끈다. 게다가 반일적 민주주의 각 당파와 우호협력하여 전 민족의 통일을 도모한다는 「강령」(제5항)의 규정은 “북한에 반일적인 민주주의정당 및 조직의 광범한 연합을 기초로 한 부르주아민주주의정권을 확립”하라는 스탈린의 비밀지령과 일치한다. 그러나 12개항의 「정책」에는 조선민주당의 보수적인 성향이 그대로 표명되어 있다.

먼저 정치면에서는 국민은 언론, 출판, 집회, 결사 및 신앙의 자유와 선거 및 피선거권이 있고(제1항), 의회제도와 보통선거제를 실시하며(제2항), 교육과 보건의 기회균등을 보장한다(제3항)고 하여 의회제 민주주의를 천명했다. 그러나 소작제도의 개선, 자작농 창정(創定)의 강화, 농업기술의 향상(제8항)이라고 애매하게 표명된 토지문제나 노자문제(勞資問題)의 일치점을 득하야 생산의 지장이 없기를 기함(제11항)이라고 한 노동문제의 비전 등은 극히 보수적인 입장을 견지하고 있다.31) 그것은 좌익정당들로부터 지주들과 친일파의 정당이라고 비판받던 남한의 한국민주당의 정강정책보다도 더 보수적인 것이라고 할 만했다.32)

조선민주당의 창당작업에 관여했던 김병연은 이와 관련하여 “(조민당의) 정강정책은 저조적인 것을 면치 못하였으나, 그것은 소련군정이 누차 약속한 바 소위 소자산계급성 민주주의 독립국가를 건설한다는 의취와 부합되게 하고 또한 평남인민정치위원회의 정강정책을 제정할 때에 민주진영측이 공산당과 격론을 벌이면서 수호하여 오던 선을 그대로 나타낸 것이었다”고 술회했다.33) 그런데 이 정강정책안은 한근조와 김책 사이에 논란을 거듭하다가 결국 조만식과 김일성의 담판으로 즉석에서 해결되었다는 한근조의 증언은 꼼꼼히 톺아볼 만하다.34) 그것은 통일전선 정권의 수립이라는 목적을 위하여 김일성이 조만식의 완강한 주장을 수용했을 개연성이 없지 않기 때문이다. 「강령」과 「정책」 사이에 괴리가 느껴지는 것도 그러한 상황의 산물이었을 것이다.

李允榮과 崔庸健을 副委員長으로

창당대회는 조만식을 위원장으로 선출하고 부위원장으로는 먼저 민족주의 진영의 이윤영 목사를 선출했다. 또 한 사람의 부위원장으로 최용건을 선출하는데 대해서는 반대의견이 있어서 분위기를 완화시키기 위해 중앙상무집행위원회에 위임하여 선출했다. 김책은 예정대로 서기장 겸 정치부장으로 선임되었다. 중앙상무집행위원으로는 김책을 포함하여 이종현, 김병연, 우제순, 김익진, 백남홍(白南弘), 조종완(趙鍾完), 홍기황(洪基璜), 박현숙(朴賢淑), 정인숙(鄭仁淑), 오영진, 박재창, 윤장엽 등 33명이 선정되었다. 중앙상무집행위원을 33명으로 한 것도 3·1운동때에 독립선언서에 서명한 민족대표 33인의 상징성을 계승한다는 뜻이었다.35) 조민당 당사는 고려호텔 앞 넓은 사옥을 얻어서 100평이 넘는 홀에 사무실을 차리고 위의당당하게 면모를 드러냈다.36)

조민당은 창당되자 “요원의 불처럼 단시일내에 경이적인 숫자의 당원을 획득”37)할 만큼 큰 호응을 얻었다. 창당하고 한 달 뒤인 12월 1일 현재 북한지역의 공산당원수는 4,000명 미만이었는데 비하여 조민당의 당원수가 5,406명이었다는 사실38)은 조민당의 인기를 짐작하게 한다. 북한 전역의 도-시-군-면에 지부가 결성되어 당원수는 결당 3개월동안에 50만에 이르렀다고 관계자들은 주장한다.39) 그것은 물론 과장된 숫자일 것이나, 조민당이 급속한 성장세를 보인 것은 사실이었던 것 같다. 지방지부가 결성되는 상황의 한 보기로 진남포(鎭南浦)시당을 결성할 때의 상황을 이윤영은 다음과 같이 적었다.

“중앙당부에서 수백명의 당원이 … 트럭에 분승하고 악대를 선두로 진남포로 향하였다. 국도 넓은 길은 환영인파로 메워졌고 연도에는 부근 촌락민들이 도열하여 120리 거리에 인파가 들끓었다. 그리고 진남포 수십리 앞길까지 환영인파가 물결쳤다. 대한민국 만세, 조민당 만세 소리가 들끓었다.”40)

이를 시기하여 지방의 공산당은 조민당 지방당부를 습격하고 폭행을 가하는가 하면 허무맹랑한 사건을 날조하여 조민당의 지방당간부를 경찰에 구금시키는 등 온갖 방해공작을 벌였다.41)

3. 新義州學生들의 反共蜂起

11월 23일에 평안북도 도청소재지 신의주에서 일어난 중학생들의 반공시위와 공공기관 습격사건은 2차대전 이후에 소련군이 점령한 지역에서 일어난 최초의 저항운동이었다는 점에서 특기할 만한 일이었다.

신의주와 용천군 일대는 땅이 평평하고 비옥하여 전국에서도 유수한 쌀고장으로서 자작농이 많고 비교적 넉넉하게 사는 곳이었다. 그러므로 일본점령기에도 유학생들이 다른 지방보다 월등하게 많고 기독교가 가장 왕성한 곳이었다.42)

신의주에서는 9월 초에 제1교회 목사 윤하영(尹河永)과 제2교회 목사 한경직(韓景職) 등이 중심이 되어 평안북도의 기독교인들을 기반으로 하여 기독교사회민주당을 결성했다. 이 정당은 민주주의정부의 수립과 기독교정신에 의한 사회개혁을 정강으로 내세웠다. 기독교사회민주당은 북한 주민의 전면적인 포섭을 위하여 당명을 사회민주당으로 바꾸고 지방마다 교회를 중심으로 지부를 조직해 나갔다. 그러자 이를 위험시한 소련군정부는 다른 지방의 공산당원들을 동원하여 방해공작을 시작했다.43)

이들과는 별도로 해방직후에 우리청년회라는 지식인 계몽단체가 조직되었다. 우리청년회는 회장으로 함석헌을 추대하려 했으나, 그는 평북인민정치위원회의 문교부장이 되어 있었으므로 고문이 되고 회장은 김성순(金聖淳)이 맡았다. 우리청년회는 신의주학생사건의 배후로 지목되었다.44)

도화선이 된 龍巖浦사건

신의주학생사건의 도화선이 된 것은 11월 18일에 신의주에서 서남쪽으로 80리쯤 떨어진 용암포(龍巖浦)에서 발생한 폭력사건이었다. 사건의 원인은 용천군인민위원회 위원장 겸 공산당책임자인 이용흡(李龍洽)의 횡포 때문이었다. “이용흡은 독일 유학도 했다고 하나 올바른 지식이 있는 것 같지도 않고 … 해방 후 불쑥 나타나 이리저리 뛰어다니는 사람이었는데, 성질이 온전치 못했다. … 소련군이 온 후부터 아주 사납게 굴기 시작했다”고 함석헌은 회고했다.45) 이용흡은 점점 멀어져 가는 민심을 수습하여 소련군으로부터 자신의 신임을 확고히 하기 위해 11월 18일 오후에 구세학교〔제1교회〕 운동장에서 시민대회를 열었다. 용암포에는 관서지방에서 유일한 수산학교가 있었는데, 그 학교마저 공산당 훈련소로 점령되어 울분에 차 있던 학생들은 이 시민대회를 이용흡 일당의 행패를 성토하는 절호의 기회로 생각했다. 시민대회에서 학생대표로 기념사를 하게 되어있는 수산학교 4학년생 최병학(崔秉學)은 17일 밤에 기숙사 사감교사와 학생후원회장인 교사의 도움을 받아 연설문을 작성했다.

시민대회장에는 발디딜 틈이 없이 시민들과 학생들이 모였다. 차례가 되어 등장한 최병학은 소련군과 공산당의 비정을 폭로하고 “공산당은 수산학교를 내놓으라! 소련군의 앞잡이 이용흡과 그 주구들은 물러가라!” 하고 외쳤고, 군중들은 일제히 호응하면서 “공산당 타도”를 외쳤다. 당황한 공산당 간부들은 무장한 보안대원들을 동원하여 군중을 해산시키려 했으나 흥분한 군중은 해산하지 않고 보안대원들에 대항하여 대회장은 순식간에 난투장으로 변했다. 보안대원들은 총기를 버린 채 도망쳤고, 이용흡은 소련군사령부로 피신했다. 이 충돌로 학생들과 시민 30여명이 중경상을 입었다. 학생들은 학교에서 긴급대책회의를 열어 빼앗은 총기는 돌려주고 질서를 회복한 뒤에 공산당과 협상하기로 의견을 모았다. 학생들은 총기를 돌려주었고, 사건은 조용히 마무리되는 듯했다.

그러나 이튿날 새벽에 이용흡이 동원한 부라면(府羅面)의 동양경금속(東洋輕金屬) 노동조합 산하 적위대원들과 북중면(北中面)의 불이농장(不二農場) 농맹원 등 2,500여명이 트럭에 분승하여 용암포로 들이닥쳤다. 이들은 먼저 수산학교 기숙사를 습격하여 몽둥이와 체인 등으로 잠자던 학생들을 닥치는 대로 구타했다. 이 비보는 삽시간에 용천군 일대에 퍼져 용암포에서 30리쯤 떨어진 양시(楊市)에서 신의주로 기차통학을 하던 학생들에게도 전해졌다. 양시학생자치대 학생 60여명은 등교도 포기한 채 곧바로 용암포로 달려갔다. 그러나 이들은 용암포 진입로에서 몽둥이와 체인으로 무장한 폭력배들에게 잔혹한 폭행을 당했고, 이 참경을 제지하려던 제1교회의 홍석황(洪錫璜) 장로가 그 자리에서 몽둥이로 타살되었다.46)

新義州學生 3,500명 전원이 蜂起하기로

용암포사건의 전말을 전해들은 신의주의 학생대표들은 21일 밤에 동중학교(東中學校) 강당에서 회의를 열고 우선 용암포참사의 진상규명과 사태수습을 위해 학생조사단을 용암포로 파견하고, 그 결과에 따라 다음 행동을 논의하기로 했다. 때마침 신의주에서는 일본 점령기때부터 재판소로 써오던 청사를 공산당이 인민정치위에 청원이나 교섭을 하지도 않고 하룻밤 사이에 점령하여 당본부를 설치한 것을 두고 시민들이나 학생들이 몹시 분개하고 있던 참이었다. 각 학교에서 선출하여 구성한 조사단 5명이 바로 용암포로 내려갔다.

이 무렵 신의주에는 동중학교를 비롯하여 제1공업학교, 사범학교, 상업학교, 평안중학교, 제2공업학교, 의주농업학교의 7개교와 유일한 여학교로 남고등여학교가 있었는데, 11월 23일의 봉기때에는 한 학교도 빠짐없이 참가하고 있어서 이때의 학생들의 분위기를 짐작하게 한다. 11월 22일 저녁에 모인 각 학교 학생대표들의 회의에서는 연약한 여학생들에게까지 희생을 입히는 것은 고려해야 할 문제라고 하여 남고등여학교는 제외시켰으나 사태가 급박하게 벌어지자 여학생들도 자진해서 참가했다.

학생대표들의 회의에서는 용암포사건에 대한 성토를 비롯하여 소련군 병사들의 약탈행위, 평북인민정치위원회 보안부장 한웅(韓雄)의 방약무도한 행동과 그들의 학원에 대한 간섭, 신의주에 집결한 중국으로부터의 귀환동포들에 대한 비인도적 처우 등을 어떻게 보고만 있을 것인가 하는 등의 문제가 성토되었다. 학생들의 분격의 대상이 된 한웅은 ‘독립단’의 이름으로 활동한 테러리스트였는데, 일본에 투항한 뒤에 해방직전까지 신의주 건너편에 있는 안동현(安東縣)에서 여관업을 하던 인물이었다. 그는 공산당에 입당하면서 평북인민정치위의 보안부장이 되었다.

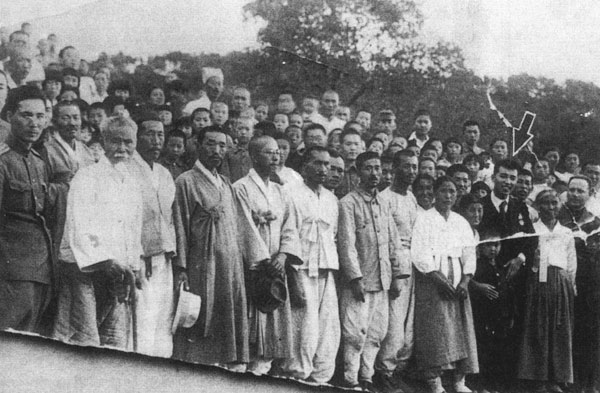

目標는 道廳과 保安署와 共産黨本部

학생대표들은 신의주의 젊은 학도 3,500명이 일치단결하여 광주(光州)학생봉기의 정신을 계승하여 애국애족의 횃불을 올리자는 데 의견이 일치했다. 한 학생대표가 거사일을 11월 24일로 하자고 제안했다. 이날은 평안북도 중등학교 축구대회가 있는 날이므로 그 기회를 이용하면 대규모의 시위가 가능할 것이라는 이유에서였다. 그러나 사태는 24일까지 기다릴 수 없었다. 철야로 진행된 회의는 거사일을 하루 앞당겨 23일로 결정했다. 정오 사이렌소리를 신호로 일제히 행동을 개시하기로 했다.

학생대표들은 23일 오전 9시에 제1공업학교 강당에 다시 모여 철야회의에서 결의한 사항을 재확인하는 한편 공격목표, 인원동원, 공격개시 시간 등을 구체적으로 협의했다. 공격 시간은 학생동원 문제로 12시에서 오후 2시로 변경하되 미리 조직되어 있는 별동대가 압록강 둑밑 영림서 옆에 있는 목재소에 불을 질러 연기가 오르면 그것을 신호로 일제히 공격을 개시하기로 했다. 동중학교와 제1공업학교는 평안북도 인민위원회가 들어있는 도청과 평안북도 보안부를, 사범학교와 제2공업학교는 평안북도 공산당 본부를, 상업학교와 평안중학교는 신의주시 보안서를 일제히 공격한다는 것이었다.47)

평북인민정치위원회 교육부장이던 함석헌은 이때의 일을 실감나게 적어 놓았다.

“11월 22일, 그러니까 사건 전날 어디서 보도가 들어오는데 시내에 있는 중학생들이 일제히 일어나 위원회와 공산당본부에 질문을 들어오려 한다고 했다. 그래서 곧 각 학교 교장에게 내가 직접 전화를 걸어서 그렇게 하면 큰일이 날 터이니 잘 타일러서 미리 막도록 하라고 했다. 그것은 내가 공산당의 속아지가 어떤 것을 잘 알고 있기 때문이었다. 학생들이 절대로 잘못 아니지. 하지만 그렇다고 그렇게 해서 죽일 수는 없었다.

이튿날 23일 아침, … 출근을 해서 좀 있다가 정오쯤 되니 학생들이 들어온다는 소식이 들렸다. 청사 안이 긴장하고 사람들이 이리 갈까 저리 갈까 당황해하기 시작했다.

총소리가 몇방 땅땅 하고 났다. 방을 뛰어나와 정문 앞을 나가니 저기 학생들이 돌을 던지며 오는 것이 보였다. 보안부장 한웅이란 놈, 그 부하 차정삼(車正三)이란 놈이 ‘쏴라! 쏴라!’ 다급하게 하는 소리가 들렸다. 다다다다, 학생들은 티끌을 차며 도망했고 문앞까지 들어왔던 몇이 꺼꾸러졌다. …

하는 수 없이 나는 사무실로 뛰어들어가 문교부 직원 몇을 데리고 나왔다. 가보니 셋이 넘어져 있지 않나. 까만 교복에 모자를 쓴 채 엎어진 것도 있고 자빠진 것도 있었다. 쓸어안아 일으켰다. 죽었구나! 죽었구나! …

둘은 벌써 숨이 끊어졌고 하나는 아직 숨기절이 있었으나 가망이 있어 뵈지 않았다. 그래도 우리는 몇이서 병원으로 안고 갔다. 그 이름들이 무엇이던지 오늘까지도 모른다. …”48)

함석헌의 이러한 술회는 인민정치위원회는 학생시위에 대한 정보를 입수하고 있었고, 그러나 사전에 대책을 협의하지는 않았으며, 발포는 보안부장 한웅의 명령에 따른 것이었음을 말해준다. 한웅이 소련군당국과 협의했을 개연성은 있다. 보안부차장 차정삼은 학생시위의 정보를 소련군사령부에 알렸더니 평화시위면 놓아두고 아니면 쏘라고 하더라고 말했다고 한다.49)

함석헌은 공산당본부의 상황도 목격했다.

“병원에서 돌아와 도청 정문에 오니 한 사람이 앞을 막아서더니 ‘이것만이오. 더 큰 것을 보겠소, 갑시다’ 했다. 직감적으로 알기를 했지만 비겁하게 회피하고 싶지는 않았다. ‘그럽시다’ 하고 따라가니 간 곳은 문제의 공산당본부였다. 뜰에 썩 들어서니 몇인지는 알 수 없으나 까만 교복을 입은 것들이 여기저기 쓰러져 있었다. 그때 인상으로 한 이십명은 될까.

소련 군인이 뜰에 꽉 차 있었다. 그러더니 내가 온 것을 보고 한 사람이 일어서서 연설을 시작했다. 그것은 한국인 2세로서 소련군인인 사람이었다. … 그 태도와 나를 손가락으로 가리키며 흥분해서 하는 것으로 보아서 나를 이 사건의 장본인이라고 하는 듯했다. 그 소리를 듣더니 소련군인의 총칼이 일시에 쏵 하고 내 가슴으로 모여들었다. …”

함석헌은 그길로 체포되었다. 1946년 1월에 석방된 그는 이듬해 2월에 월남했다.50)

이날의 학생시위는 비행기와 기관총까지 동원된 소련군에 의하여 20여분 만에 진압되었다. 학생 23명과 우리청년회 회원 1명이 사망하고, 350여명이 부상을 입었으며, 1,000여명의 시위학생들이 구속되었다.51)

新義州에 간 金日成

학생들의 봉기에 대하여 소련군은 의외로 유연하게 대처했다.52) 레베데프는 “격렬한 소요는 고등학교〔중학교〕 학생들의 지하조직이 조직한 것”이라고 말했다.53) 소련군정부는 1,000여명의 구속학생 가운데 주동자 7명을 남기고 나머지는 모두 이튿날로 석방했다.54) 그러나 소련군정부의 공산당책임자들에 대한 문책은 엄중했다. 조선공산당 평안북도위원회에 대해서는 위원장을 비롯한 모든 간부들을 사임시키고 김일성의 빨치산 동지인 부위원장 김일(金一)에게 개편의 책임을 맡겼다.55) 원성의 표적이었던 한웅은 평양으로 압송되어 총살형에 처해졌다는 기술도 있으나,56) 그는 바로 황해도 해주시의 판사로 ‘좌천’되었다가 1948년에 남한에서 북파된 공작원들을 무죄석방한 것이 ‘간첩행위’로 단죄되어 ‘최고형’으로 처단되었다고 한다.57)

소련군정부는 김일성을 신의주에 보내어 시민들과 학생들을 무마하게 했다. 기차편으로 11월 24일 저녁에 신의주에 도착한 김일성은 11월 27일에 역전에 있는 동중학교 교정에 모인 학생들과 시민들 앞에서 두어 시간 동안 주로 평북공산당 간부들을 비판하는 연설을 했다. 김일성은 허리에 찼던 권총을 끌러 연단 위에 놓고 연설을 시작했다. 그는 먼저 이번 사건은 “가슴 아픈 일이요 유감된 일”이라고 말한 다음, “이것은 위대한 소련군의 해방자적, 원조자적 역할에 대한 오해와 또 공산당의 사명과 정책에 대한 인식착오에서 온 것이 분명하다. 그러나 학생들은 대체로 이용을 당한데 불과한 것이고 사실은 친일파 민족반역자 반동분자들의 눈에 보이지 않는 책동의 결과임에 틀림없는 것으로, 이런 자들은 천천히 조사해서 처단하여야 한다”고 위협했다. 청중이 잠시 술렁거렸다. 그러자 김일성은 “그러나 하필이면 이곳 평북에서, 신의주에서 이런 불상사가 일어난 것은 결국 이곳 공산당과 각 기관장과 특히 인민위원회 보안부의 책임자 간부들이 일을 잘못하였기 때문이다” 하고 말머리를 공산당 간부들에 대한 공격으로 돌렸다. 김일성은 김휘(金輝), 박균(朴均), 이황(李晃) 등을 비롯한 공산당 평북도당 간부들과 특히 평북도민의 원성의 표적이 되어있는 도인민정치위의 보안부장 한웅과 그 일당의 죄과를 열거하다시피 하면서 비판하고, 사건이 있고 나서 그들이 많은 학생들과 시민들까지 검거한 것은 더욱 가증한 일이라고 매도하면서 다음과 같이 말했다.

“그렇기 때문에 아무것도 모르고 이용을 당한 학생들에 대하여는 관대한 처분을 하게 될 것으로 믿는다. 소련군측은 우리를 지극히 생각해주고 있다. 그러나 일을 잘못해서 이런 불상사를 일으킨 공산당과 기관의 간부들은 철저히 그 책임을 추궁받아야 될 것이다.”

김일성은 그러면서 온 민족의 각계각층이 총단결하여 민주국가를 건설해야 한다고 그의 입버릇처럼 되어있는 통일전선의 중요성을 역설했다. 그리하여 청중은 “한때 무엇에 홀린 듯 어리둥절한 가운데 자기를 잊고 박수를 보낸 형편”이었다고 한다.58) 그러나 그 박수는 김일성이 동원한 공산당원들이 군중속에 섞여 유도한 것이었다.59) 김일성은 이튿날 동중학교 강당에서 학생대표들과 간담회를 갖고 비슷한 말을 했다.60)

신의주학생사건은 그것을 계기로 조선민주당과 기독교사회민주당의 세력기반인 지주들과 기독교세력을 결정적으로 약화시키는 계기가 되었다는 점에서 해방이후 북한정치의 중요한 분기점이 되었다.61) 사회민주당 인사들은 조선민주당에 흡수되었다.

4. 金日成이 共産黨北部朝鮮分局의 責任秘書로

11월 15일에 열린 공산당북부조선분국의 제2차 확대집행위원회에서 국내파를 제압한 김일성은 먼저 17인 집행위원회를 개편하여 국내파의 주영하(朱寧河), 장순명(張順明), 강진건(姜鎭乾) 대신에 자신과 함께 입국한 김책, 김일, 이동화(李東華)를 포함시켰다.62)

北韓만을 單位로 한 社會團體 결성

그리고 이 회의가 끝나자 북한만을 단위로 하는 사회단체들이 속속 결성되었다. 11월 18일에 박정애(朴正愛)를 상임위원장으로 하여 발족한 북조선민주여성동맹은 북한에 본부를 둔 최초의 사회단체였다. 11월 27일에는 두 번째로 북조선민주청년동맹(민청)이 결성되었다. 북한공산주의자들은 해방직후에 공산당의 외곽단체로 공산청년동맹(공청)을 조직하고 있었는데, 김일성은 이 공청을 당의 민족통일전선에 적합하도록 해산하고 민청으로 개편할 것을 주장하여 당의 정책으로 채택되었다. 그러나 이 문제는 국내파의 강한 반대에 부딪혀 노선투쟁의 일부로 논란되어 왔던 것이다.

노동조합과 농민조합은 서울에서 결성된 중앙조직의 북한지부 형태로 조직되었다. 노동조합은 11월 30일에 조선노동조합전국평의회(전평)의 북조선총국이 결성되었고, 농민조합은 12월 8일에 서울에서 결성된 전국농민조합총연맹(전농)의 결의에 근거하여 1946년 1월 31일에 전농북조선연맹이 결성되었다. 그러나 이 두 단체도 1946년 5월부터는 서울과의 종속관계를 단절하면서 북조선직업총동맹과 북조선농민동맹으로 개칭되었다.63)

또한 성격은 좀 다르지만 11월 11일에는 조소문화협회(朝蘇文化協會)가 결성되어 각지에 지부를 설치하고 기관지『조소문화(朝蘇文化)』를 발행하면서 소련의 이데올로기와 문화를 선전했다.64)

北韓政權수립 도운 蘇聯系韓人들

소련군의 점령정책에 대한 주민들의 저항과 소련군병사들과의 충돌, 국내파 공산주의자들의 독선과 무능에 대한 주민들의 반발 등으로 사회불안이 계속되자 소련군사령부는 소련에서 정치적으로나 행정적으로 잘 훈련된 소련계 한인들을 적극적으로 활용하기로 결정하고 소련정부에 이들을 파견해줄 것을 요청했다.65) 이에 따라 허가이(許哥而, Alexandr I. Hegai)를 비롯한 다수의 고위급 소련계 한인들이 11월 하순에서 12월 초 사이에 평양에 도착했다.

소련계 한인의 활용은 소련의 북한점령 정책의 중요한 특징의 하나였다. 김일성과 함께 입국한 빨치산그룹 등 60여명 이외에 1945년 8월 하순부터 이듬해 9월까지 북한에 파견된 이들 소련계 한인은 줄잡아 200여명에 이른다.66) 이들은 다섯 차례에 걸쳐서 북한에 들어왔다. 제1진은 대일전 개시에 앞서 북한에 공작원으로 투입되거나 대일전이 시작되고 전투에 직접 참가한 정율(鄭律·일명 鄭尙進) 등 소련군인들 및 8월 29일에 소련 제25군 7부(군정치국)와 함께 평양에 도착한 미하일 강 소령 등 소련군인들과 전동혁(田東赫), 조기천(趙基天) 등 문인들을 포함한 40여명이었다. 미하일 강 소령은, 앞에서 보았듯이, 소련군사령부와 조만식 등 북한지도자들을 연결하는 다리 역할을 했다. 전동혁은 10월 14일의 평양시민중대회에서 한 김일성의 연설문을 작성했다고 하며,67) 시인 조기천은 김일성의 빨치산 활동을 주제로 한 서사시 『백두산』을 지었다.

10월 중순에 평양에 도착한 제2진은 소련에서 사범대학을 졸업했거나 다른 대학에서 러시아어문학과를 졸업한 사람들로서 박영빈(朴永彬), 김일(金日), 박길용(朴吉龍), 박태(朴泰), 박태준(朴泰俊) 등 53명이었다.

‘黨博士’로 불린 許哥而

당과 국가기관에서 중책을 맡아 일하게 되는 허가이 일행은 제3진이었다. 허가이는 당 부위원장, 남일(南日)은 인민군 총참모장, 외무상을 거쳐 내각 부수상, 김재욱(金宰旭)은 평남도당위원장과 군총정치국장, 김열(金烈)은 함북도당위원장과 공업성 부상, 김동철(金東哲)은 최고재판소 부소장, 김찬(金燦)은 조선은행 총재와 재정성 부상, 이동건(李東建)은 외무성 부상, 기석복(奇石福)은 『로동신문』 주필, 정국록(鄭國祿)은 『민주조선』 주필과 정전위원회 수석대표 등으로 일했다.

1946년 여름에 평양에 도착한 제4진은 각 분야 전문가로 구성된 36명이었고, 한달 뒤에 도착한 제5진은 강동(江東)정치학원장이 되는 박병률(朴秉律) 등 주로 러시아어 교원 그룹인 80명이었다. 이들 소련계 한인들은 허가이를 정점으로 북한의 중요한 정치세력의 하나가 되는 소련파를 형성했다.68)

이중국적을 가진 이들 소련파는 자신들이 진정한 볼셰비키라는 자부심이 강하여 김일성과 함께 북한에 들어온 빨치산그룹을 “무식하고 촌스러운 녀석들”이라고 비하했다.69) 실제로 소련파만이 국가기구의 운용과 대중적인 집권당 창건에 필요한 경험과 지식을 가지고 있었고 허가이의 능력은 이 분야에서 특별히 두드러졌다.70) 그러나 소련군정부 지도자들은 소련계 한인들이 입국할 때마다 김일성에게 협력하도록 지시하고, 북한사람들을 접촉할 때에도 김일성을 부각시키라고 지시했다고 한다.71) 그리하여 1948년의 제1차 내각때에는 소련파가 부상(副相)을 차지하지 못한 성(省)은 하나도 없을 정도였고, ‘팔도장군’으로 불리는 각 도당위원장은 거의 소련파가 차지할 정도로 당은 완전히 소련파가 장악했다.72)

허가이는 연해주로 이주한 농민의 후예로 1908년에 하바로프스크에서 태어났다. 연해주에서 공업학교를 졸업하고 콤소몰〔공산주의청년동맹〕에 가입한 그는 능력을 인정받아 공산당에 입당하고 콤소몰 극동지역위원회의 비서로 발탁되었다. 1937년에 연해주 한인들이 중앙아시아로 쫓겨날 때에 그도 우즈베키스탄으로 쫓겨났다가 1939년에 복권되었다. 타슈켄트 부근에 있는 작은 도시의 지구 비서가 된 그는 우즈베키스탄의 유력정치인인 라술로프(Rasulov)의 인정을 받아 우즈베키스탄의 큰 수력발전소 건설 현장을 담당한 당위원회의 제2비서로 발탁되었다. 이어 그는 타슈켄트 부근의 한인마을에서 중소형수력발전소 건설을 지휘했다. 허가이를 북한주둔 소련군사령부에 추천한 사람도 라술로프였다. 허가이는 북한에 소련모형에 맞추어 공산당을 조직하는 일에서 핵심적인 역할을 했다. 그리하여 김일성도 그를 ‘당 박사’라고 불렀다고 한다.73) 그는 12월 15일에 평양에 도착했다.74)

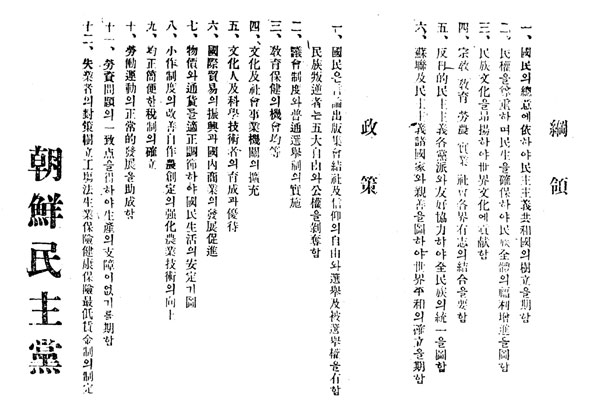

團結되지 못한 延安派의 歸國

연안(延安)에 있던 화북조선독립동맹(華北朝鮮獨立同盟)의 주석 김두봉(金枓奉)과 부주석 최창익(崔昌益), 독립동맹 산하의 조선의용군 사령관 무정(武亭) 등은 9월 5일에 연안을 떠난 지 무려 4개월 만인 12월 13일에야 평양에 도착했다. 이들이 평양에 도착했을 때에는 환영하는 인파도 현수막도 없었다.

독립동맹과 조선의용군 관계자들의 귀국이 늦어진 것은 중국공산당이 조선의용군 병력을 중국내전에 활용하려고 했기 때문이었다. 11월 초에 만주의 심양(瀋陽)에 도착한 무정은 회의를 열고 조선의용군을 세 지대로 개편하여 제1지대는 남만주로, 제3지대는 북만주로, 제5지대는 동만주로 이동하면서 조선족을 규합하여 부대를 확장하기로 했다. 제1지대의 지대장은 김웅(金雄), 정치위원은 방호산(方虎山)이었고, 제3지대의 지대장은 이상조(李相朝), 정치위원은 주덕해(朱德海)였으며, 제5지대의 지대장은 이익성(李益星), 정치위원은 박훈일(朴勳一)이었다. 이 세 지대의 활동은 대체로 성공적이었다. 그러나 이들은 장기간 만주에 머물러 있어야 했기 때문에 북한에서 정치세력으로 등장하는 것이 늦었다. 뿐만 아니라 이들은 소련군정부와 김일성으로부터 철저한 견제를 받았다.

독립동맹 인사들이 압록강대안의 안동현에 머물고 있는 11월 20일쯤에 무정은 평양에 가서 소련군정부의 정치위원들과 협상을 벌였는데, 소련군정부는 이들이 입국은 할 수 있지만 독립동맹이라는 이름은 안되고 무장도 해제하고 들어와야 한다고 말했다고 한다.75)

이처럼 이들 연안파는 입국 당초부터 불리한 여건에서 출발했다. 또 하나의 불리한 상황은 연안파가 공통의 지도자 밑에서 단결되어 있지 못했다는 점이다. 연안파는 연안에서 활동했다는 공통점을 제외하면 이념적 성향과 활동의 특성면에서 편차가 큰 집단이었다. 특히 무정은 자신에 대한 북한 주민들의 지지를 과신하여 혼자 행동했다. 무정은 귀국하자마자 김창만(金昌滿)과 함께 황해도를 돌며 유세를 벌였는데, 김창만은 “무정이 국부(國父)”라는 말까지 하며 다녔다고 한다.76) 연안파는 일부만이 조선공산당에 입당했고 나머지는 1946년 2월에 조선독립동맹이 조선신민당(朝鮮新民黨)으로 개편될 때까지 북한정치의 외곽에 머물러 있었다.

金日成이 共産黨北部朝鮮分局의 責任秘書로

12월 17일과 18일에 열린 공산당북부조선분국 제3차 확대집행위원회는, 김일성이 마침내 공산당북부조선분국의 책임비서로 선출됨으로써 김일성의 당권이 확립되었을 뿐 아니라 그것을 계기로 조선공산당북부조선분국이 서울의 ‘중앙’에 종속된 ‘분국’이 아니라 북조선공산당의 ‘중앙’을 자임하게 되었다는 점에서 중대한 뜻을 지닌 회의였다. 김일성은 뒷날 이 회의의 소집 이유에 대해 “이렇게 분국을 조직해 놓고 보니 10월부터 12월까지 아무 하는 일은 없고 당내에는 이색분자, 투기분자들이 들어와서 파괴공작을 시작하고 책임간부들은 서울만 쳐다보고 있었기 때문에 제3차 확대위원회가 소집되었던 것이다”77)라고 술회했는데, 그것은 이 회의가 당운영을 맡고 있는 오기섭, 정달헌(鄭達憲), 이봉수 등 국내파들을 비판하기 위하여 소집된 것이었음을 말해준다.

김일성은 또 이 무렵 북한공산당의 운영실태가 다음과 같았다고 비판했다.

“그 당시 우리당 조직기관에는 당조직사업과 아무런 조직도 모르고 당의 조직이론조차 보지 못한 분자들이 아는 척하고 당지도기관에 앉아서 조직을 정리할 만한 인물들을 등용하지 않고 되는대로 당을 가지고 농락하기 때문에 당내에는 조직규율이 서지 못하였으며 당의 조직적 체계가 수립되지 못하고 당원들의 통계와 당문서 정리, 심지어 입당에 대한 당규약상 원칙까지도 서지 못하였다.”78)

회의는 물론 비밀회의였다. 12월 17일 오전 11시 분국회의실에서 열린 첫날 회의에는 각 도당책임자와 대표들 이외에 방청을 위해 참석한 당의 중요 간부 등 150여명이 모였다. 회의장 정면에는 스탈린의 초상이 높이 걸렸고, 상석에는 김일성, 안길(安吉), 주영하, 오기섭이 자리를 잡고 있었다. 회의에는 이틀 전에 평양에 도착한 허가이도 참석했는데, 그는 결정서 채택에 주도적 역할을 했다.

북부조선당 책임자 김용범(金容範)의 “북부조선당의 사업의 착오를 개정하고 북부조선당의 새 방향을 속히 결정하기 위하야 (이 회의를) 개최하게 되었다”는 간단한 개회사에 이어 회의는 정달헌의 사회로 진행되었다.79)

회의의 주된 의제는 김일성의 “북부조선당공작의 착오와 결점에 대하야”라는 긴 보고였다. 그는 “우리는 붉은 군대와 그의 지도자 스탈린동무가 우리에게 준 형제적 방조를 언제든지 잊을 수 없다”는 말로 연설을 시작했다. 김일성은 이어 “북조선에는 공산당이 붉은 군대가 조선의 지역으로 들어온 그 시각에 조직되었다”라고 언명하고, 그리하여 당원 4,530명을 확보했고, 각 도-군-시에 당위원회가 조직되었을 뿐만 아니라 많은 지역에 당세포〔야체이카〕들이 조직되었다고 간단히 보고했다.80) 그러고는 바로 북한공산당, 실제로는 국내파 공산주의자들의 “엄중한 결점들과 착오들”을 여섯가지로 나누어 차례로 성토했다.

여섯가지 “缺點과 錯誤”

첫째는 조직문제였다. 당원들의 정확한 통계가 정돈되어 있지 않고, 당원들에게 당증을 발급하지 못했으며, 많은 공장, 제조소, 면(面)에 야체이카가 조직되지 못했다고 그는 말했다. 지방에서는 입당수속이 정돈되지 않아 많은 친일분자들이 잠입하게 되었다고도 했다. 김일성은 공산당원들의 사회적 성분이 노동자 30%, 농민 34%, 지식분자, 상업가 및 기타성분 36%라고 말하고 “이 숫자에서 우리는 우리 당이 참으로 노동계급의 당이 되지 못한 것을 볼 수 있다”고 주장했다. 그는 또 당의 통일과 규율이 없는 것이 큰 문제라고 말하면서, “당의 민주적 중앙집권제의 원칙”에 입각한 “강철같은 규율”을 강조했다.

둘째는 군중과의 연락이 약한 점이었다. “그래서 결과에 우리는 신의주에서 사회민주당이 조직한 중학생들이 무장을 하고 도당위원회를 습격한 사실을 보게 되었다”라고 신의주학생봉기의 원인도 공산당이 군중과의 연락이 약했던 때문이었다고 주장했다.

셋째는 당지도기관들이 직업동맹, 곧 노동조합을 “약하게 지도”하는 문제였다. 김일성은 “당일꾼이 반드시 잊지 말아야 할 것은―우리당은 노동계급의 당이며 당대열은 첫째로 노동자로써 보충된다는 것이다”라고 역설했다.

넷째는 지도적 인재가 아주 부족하다는 점이었다. 김일성은 특히 신문인재(新聞人材)의 부족을 지적하고 “그 결과에 우리당 기관지들이 아주 불만족하게 일하며 신문들이 금일의 당면과업을 군중의 앞에 전투적으로 내세우지 못하며 반영하지 못한다”고 비판했다.

다섯째는 당증수여와 당원통계에 관한 언급이었다.

朝鮮民主黨과의 統一戰線 강조

여섯째는 통일전선 문제였다. 소련군정부 당국과 김일성은 신의주학생봉기가 있은 뒤에도, 아니 어쩌면 그 사건이 불러일으킨 파장의 수습을 위해서 더욱 절실히 조선민주당과의 통일전선을 강조할 필요가 있었을 것이다. 김일성은 다음과 같이 역설했다.

“공산당은 민주당과의 통일전선 결성에 있어서 불만족하게 사업한다. 당과 인민의 앞에 나서고 있는 중대한 원칙문제를 협력하며 해결하는 대신에 각종의 충돌을 용허하는 바 이것은 통일전선을 촉진하는 것이 아니라 도리어 반일 민주정당들과 정치적 단체들의 통일 강화에 장애를 준다. 지방에서 공산당원들이 민주당원을 반대하고 나오며 민주당원들이 공산당원들을 반대하고 나오는 사실들이 있다. 이런 사실들은 오직 참을 수 없다. 간판을 위하여 통일전선이 우리에게 요구되는 것이 아니라 인민을 단결시키기 위하여, 국내의 정치적, 경제적 생활을 정돈시키기 위하여 요구되는 것이다. 부르주아민주주의적 국가창설을 위하야 요구되는 것이다. …”

김일성은 마지막으로 이러한 모든 결함을 퇴치하기 위해서는 “단결성, 우리 당대열의 통일 및 당내부의 굳은 규율이 요구된다”고 말하고, 여덟가지 과업을 제시했다. 첫번째 과업으로 든 것은 역시 통일전선을 강화하는 문제였다.

“현계단에 있어서 북조선공산당의 전반 정치 및 실지활동은 모든 반일 민주주의정당들과 정치적 단체들의 넓은 연합의 기초위에 부르주아민주주의정권을 수립함에 방조를 주어야 될 것이다. 북조선에(의) 정치 및 경제생활을 속히 정돈할 과업실행에로 도시와 농촌대중의 실지사업을 돌리면서 반일 민주주의정당과 단체들과의 통일전선을 만방으로 강화시켜야 될 것이다.”

그밖의 일곱가지는 당증 수여, 기관지『정로』의 확충, 당원통계 등 구체적인 사안들이었다.81)

事項說明마다 레닌과 스탈린 말 引用해

김일성은 이 연설에서 통일전선 문제와 당증수여 문제를 제외한 모든 항목의 설명에서 레닌(V. I. Lenin)과 스탈린의 말을 인용했다. 가령 공산당은 노동계급의 당이 되어야 한다는 점을 강조하는 대목에서는 “당은 우선 노동계급의 선진적 부대가 반드시 되어야 한다. 당은 반드시 노동계급의 우수한 분자들, 그들의 경험, 그들의 혁명성, 그들의 꾸준한 헌신적 성격을 모두 자기속에 포함시켜야 한다”는 스탈린의 말을 인용하고, 그런데 북한공산당은 이러한 “스탈린 동무의 말씀을 망각하였다”라고 비판했다. 이러한 과다한 인용문과 번역문같은 생경한 문투로 미루어 이 연설문은 러시아어 원문을 번역했거나 소련에서 온 소련계 한인들이 작성했을 것이라는 견해도 있다.82) 이 연설문은 1950년대 이후의 북한의 공식간행물에서는 제목부터 완전히 개작되면서 레닌이나 스탈린의 말 인용은 삭제되었다. 위에 인용한 여덟가지 과업의 첫번째 항목도 다음과 같은 문장으로 개작되었다.

“현단계에 있어서 우리 당의 정치노선은 모든 민주주의적 정당, 사회단체들과의 연합의 기초위에서 우리나라에 통일적 민주주의정권을 수립하며, 북조선을 통일된 민주주의적 독립국가 건설을 위한 강력한 민주기지로 전변시키는 것이다. 그러므로 우리는 한편으로는 북조선의 정치, 경제, 문화생활을 급속히 민주화하기 위한 투쟁에 도시와 농촌의 근로대중을 궐기시키며 다른 편으로는 남북조선의 모든 민주주의적 정당, 사회단체들과의 통일전선을 결성하고 그것을 백방으로 강화하여야 하겠다.”83)

“부르주아민주주의정권”은 “통일적 민주주의정권”으로 바뀌고, 원문에 없던 “강력한 민주기지”가 첨가된 것이다. 이러한 김일성의 연설문 개작은 북한의 역사변조의 대표적인 사례이다.

김일성의 보고에 이어 각 대표들은 ‘심각 열렬한’ 토론을 벌였다. 이튿날 속개된 회의에서는 김용범의 조직문제에 관한 보고와 토론이 있었고, 이어 집행위원 보선과 부서 개편이 있었다. 김일성, 김용범, 무정, 오기섭을 포함하여 19명이 집행위원으로 선출되었다. 집행위원수가 17명에서 2명이 추가된 것이다. 김일성이 책임비서로 선출되고 이때까지 책임비서였던 김용범은 제2비서로 선출되었다. 조직부장에 오기섭, 선전부장에 윤상남(尹相南), 간부부장에 무정, 노동부장에 허가이, 『정로』 주필에 태성수(太成洙)가 선출되었다.84) 이렇게 하여 김일성은 귀국한 지 3개월 만에 북한공산당을 장악하게 되었다.

조선공산당 북조선분국 제3차 확대집행위원회는 폐막에 앞서 “북부조선당공작의 착오와 결점에 대한 결정서”를 채택했는데, 그것은 김일성의 보고와 제의를 거의 그대로 받아들인 것이었다. 다른 것은 김일성이 4,530명이라고 한 당원수를 7,000명이라고 고친 것 정도였다.85)⊙

1) 전현수,「소련군의 북한 진주와 대북한정책」, 『한국독립운동사연구』9집, 독립기념관 한국독립운동사연구소, 1995. 6, p. 362 ; 기광서,「러시아연방 국방성중앙문서보관소 소재 해방후 북한정치사 관련 자료 개관」, 한국정신문화연구원 편,『해방 전후사 사료 연구Ⅱ』, 선인, 2002, p. 118.

2) 전현수, 앞의 글, pp. 362~363 ; 김국후,『비록·평양의 소련군정』, 한울, 2008, pp. 88~90. 3) 金炳淵,「北傀中央으로서의 平壤小誌」, 金炳淵 編,『平壤誌』, 平南民報社, 1964, p. 49~50. 4) 『解放後四年間의 國內外重要日誌(1945. 8~1949. 3)』, 民主朝鮮社, 1949, p. 12. 5) 전현수, 앞의 글, p. 363 ; 기광서, 앞의 글, pp. 121~122.

6) 『正路』1945년 11월 25일자,「北朝鮮諸行政局의 組織」,『北韓關係史料集 31』, 國史編纂委員會, 1999, pp. 64~65 ; 김학준,『북한의 역사 제1권』, 서울대학교출판부, 2008, pp. 850~852. 7) Robert A. Scalapino and Chong-sik Lee, Communism in Korea, vol. Ⅰ, The University of California Press, 1973, p. 332 ; Erik van Ree, Socialism in One Zone ─ Stalin’s Policy in Korea 1945-1947, Berg Publishers Limited, 1989, pp. 111~112. 8) 전현수, 앞의 글, pp. 363~364. 9) 吳泳鎭,『하나의 證言』, 中央文化社, 1952, p. 139 ; 趙靈岩,『古堂曺晩植』, 政治新聞社, 1953, p. 60. 10) 가브릴 코로트코프 지음, 어건주 옮김,『스탈린과 김일성(Ⅰ)』, 東亞日報社, 1992, p. 216. 11) 金昌順,『北韓十五年史』, 知文閣, 1961, p. 190. 12) Erik van Ree, op. cit., p. 112. 13) 『正路』1945년 12월 5일자,「北朝鮮行政局의 職務와 事業」,『北韓關係史料集 31』, p. 74.

14) 김일성,「진정한 인민의 정부를 수립하기 위하여」,『김일성전집(2)』, 조선로동당출판사, 1992, p. 274. 15) 조선중앙통신사 편집,『해방후10년일지』, 1955, p. 42 ; 서동만,『북조선사회주의체제성립사 1945~1961』, 선인, 2005, p. 80 주66) ; 김학준, 앞의 책, pp. 866~867. 16) 朴炳燁(가명 徐容奎) 證言, 중앙일보 특별취재반,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, 중앙일보사, 1992, p. 172. 17) 서동만, 앞의 책, pp. 80~81. 18) 『解放後四年間의 國內外重要日誌』에는 10월18일로 되어있다. 19) 吳泳鎭, 앞의 책, p. 153 ; http://www. imdb.com/title/tt0024966/plotsummary. 20) 吳泳鎭, 위의 책, pp. 150~158 ;『秘錄·조선민주주의인민공화국』, pp. 98~99.

21) 朴炳燁(徐容奎) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 99 ; 장규식,『민중과 함께한 조선의 간디 ─ 조만식의 민족운동』, 역사공간, 2007, pp. 238~239. 22) 레베데프 證言, 김국후, 앞의 책, p. 126. 23) 金炳淵, 앞의 글, pp. 53~54 ; 朴在昌 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, pp. 102~103. 24) 韓根祖,『古堂曺晩植』, 太極出版社, 1983, pp. 389~390. 25) 金炳淵, 앞의 글, p. 54.

26) 吳泳鎭, 앞의 책, p. 160. 27) 기광서, 앞의 글, p. 134. 28) 金炳淵, 앞의 글, p. 54 ; 朴在昌 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 104. 29) 咸錫憲,「내가 겪은 新義州學生事件」,『씨알의 소리』6호, 씨알의소리사, 1971. 11, p. 38. 30) 김선호,「해방직후 조선민주당의 창당과 변화 ─ 민족통일전선운동을 중심으로」,『역사와 현실』제61호, 한국역사연구회, 2006, pp. 288~289. 31) 朝鮮民主黨,「宣言, 綱領, 政策, 規約」,『北韓解放直後極秘資料(1)』, 高麗書林, 1998, pp. 18~20. 32) 김성보,「북한의 민족주의세력과 민족통일전선운동 ─ 조선민주당을 중심으로」,『역사비평』제18호, 역사문제연구소, 1992, p. 391.

33) 金炳淵, 앞의 글, p. 54. 34) 韓根祖, 앞의 책, p. 391. 35) 金炳淵, 앞의 글, p. 54. 36) 李允榮,『白史李允榮回顧錄』, 史草, 1984, p. 114. 37) 吳泳鎭, 앞의 책, p. 161. 38) 레베데프 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 100. 39) 金炳淵, 앞의 글, p. 54 ; 韓根祖, 앞의 책, p. 392. 40) 李允榮, 앞의 책, p. 115. 41) 金炳淵, 앞의 글, p. 54. 42) 咸錫憲, 앞의 글, p. 39. 43) 金良善,『韓國基督敎解放十年史』, 大韓예수敎長老會總會敎育部, 1956, pp. 62~63. 44) 咸錫憲, 앞의 글, pp. 39~40. 45) 咸錫憲, 위의 글, p. 41.

46) 金良善, 앞의 책, p. 63 ; 北韓硏究所,『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, 北韓硏究所, 1990, pp. 253~256.

47) 『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, pp. 256~261. 48) 咸錫憲, 앞의 글, pp. 42~43. 49) 金仁德 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 169. 50) 咸錫憲, 앞의 글, pp. 43~44, p. 48. 51) 『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, p. 285. 52) 『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 168. 53) Erik van Ree, op. cit., p. 117.

54) 金仁德 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 168 ; 김학준, 앞의 책, p. 884. 55) 김학준, 위의 책, p. 884 56) 『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, p. 285. 57) 韓載德,『金日成을 告發한다』, 內外文化社, 1965, p. 211 ; 김석형 구술, 이향규 정리,『나는 조선노동당원이오!』, 선인, 2001, pp. 154~157, pp. 249~251. 58) 新義州反共學生義擧紀念會,『鴨錄江邊의 횃불 ─ 新義州反共學生義擧眞相記』, 靑丘出版社, 1964, pp. 49~50. 59) 김석형 구술, 이향규 정리, 앞의 책, pp. 156~157. 60) 任昌孝 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 169. 61) 김학준, 앞의 책, p. 887. 62) 김학준, 위의 책, p. 875. 63) 柳吉在,『北韓의 國家建設과 人民委員會의 役割 1945~1947』, 高麗大學校博士學位論文, 1995, pp. 167~170 ; 서동만, 앞의 책, pp. 80~82.

64) 김학준, 앞의 책, pp. 855~856. 65) Erik van Ree, op. cit., pp. 120~121. 66) 鄭律(鄭尙進) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 178. 67) 鄭律 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 180. 68) 『秘錄·조선민주주의인민공화국』, pp. 177~183 ; 박 왈렌친 證言, 김국후, 앞의 책, pp. 96~98. 69) Erik van Ree, op. cit., p. 121. 70) 안드레이 란코프 지음, 김광린 옮김,『소련의 자료로 본 북한 현대정치사』, 오름, 1999, p. 176. 71) 김국후, 앞의 책, p. 96. 72) 姜尙昊 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 184. 73) 김학준, 앞의 책, pp. 807~809. 74) 朴炳燁(徐容奎) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 174.

75) 徐輝 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 161. 76) 徐輝 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 145. 77) 「북조선로동당제2차대회 회의록」,『朝鮮勞動黨大會資料集(第一輯)』, 國土統一院, 1980, p. 223. 78) 「북조선로동당제2차대회 회의록」, p. 143.

79) 『正路』1945년 12월21일자,「朝共北部朝鮮分局擴大執行委員會(第三次)」,『北韓關係史料集 31』, pp. 83~84 ; 朴炳燁(徐容奎) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 174. 80) 金日成,「北部朝鮮黨工作의 錯誤와 缺點에 대하야 ─ 朝共北朝鮮分局中央第三次擴大執行委員會에서 報告」, 太成洙 編,『黨文獻集(一) 黨의 政治路線及黨事業結果』, 正路社出版部, 1946, p. 1. 81) 太成洙 編, 위의 책, pp. 1~10.

82) 梁好民, 『한반도의 격동 1세기 반(上)』, 한림대학교출판부, 2010, pp. 366~367. 83) 김일성,「북조선공산당 각급당단체들의 사업에 대하여」,『김일성전집(2)』, p. 418. 84) 김학준, 앞의 책, p. 922. 85) 太成洙 編, 앞의 책, p. 11.

11월 23일에 新義州에서 발생한 中學生들의 시위와 중요기관 습격은 2次大戰 이후에 蘇聯軍이 진주한 나라에서 일어난 최초의 저항운동이었다. 蘇聯軍政府는 金日成을 新義州에 보내어 학생들과 시민들을 무마하게 했다.

사회불안이 계속되자 蘇聯軍司令部는 蘇聯에서 정치적으로나 행정적으로 잘 훈련된 蘇聯系 韓人들을 파견해 줄 것을 본국정부에 요청했다. 소련계 한인들은 8월 하순부터 1946년 9월까지 5차에 걸쳐 파견되었다. 蘇聯派의 중심은 허가이(許哥而)였다.

中國 延安에 있던 朝鮮獨立同盟과 朝鮮義勇軍 관계자들은 12월에야 무장해제된 채 개인자격으로 귀국했다.

金日成은 12월 17, 18일 이틀 동안 열린 共産黨北部朝鮮分局의 제3차 확대집행위원회에서 책임비서로 선출됨으로써 國內派를 완전히 누르고 黨權을 장악했다.

1. 北朝鮮五道行政局의 設置

1945년 10월 8일부터 11일까지 평양에서 열린 북조선5도인민위원회 연합회의에서 북한지역을 독자적인 행정 및 경제단위로 분리하여 중앙집권적인 관리기관을 설립할 필요성을 강조했던 북한주둔 소련군사령관 치스차코프(Ivan H. Chistiakov) 장군은 회의가 끝나자마자 바로 작업을 시작했다. 치스차코프와 제25군 군사회의 위원 레베데프(Nikolai G. Lebedev) 장군은 10월 13일에 연해주군관구 사령관 메레츠코프(Kirill A. Meretskov) 원수에게 보낸 회의보고서에서 “북한의 정치, 경제, 문화생활을 정상화하기 위해서는 행정과 경제의 관리를 중앙집권화해야 한다”고 주장하고 북조선임시인민위원회를 창설할 것과 북조선임시위원회와 각 도(道)의 인민위원회를 지도하기 위해 소련의 전문가들로 구성되는 기구를 설치할 것을 건의했다. 한편 서울주재 소련영사 폴리안스키(Alexander S. Poliansky)도 극동회의 정치고문 말리크(Yakov. A. Malik)에게 보낸 보고서에서 “소련군사령부의 지도와 감독하에 북한의 행정 경제생활을 통일적으로 지도할 단일한 중앙집권적인 관리기관을 수립할 필요가 있다”고 건의했다.1)

北韓臨時民政自治委員會 창설하도록

소련 외무인민위원부 부인민위원(차관) 로조프스키(S. A. Lozovsky)의 이름으로 10월 17일 소련군사령부에 하달된 훈령은 이러한 중앙기관 설립과 관련하여 다음과 같이 다섯가지 사항을 지시했다. (1)1945년 11월 초에 평양에 북한 주민의 민주적인 분자들 가운데에서 25명 내지 30명으로 구성되는 북한임시민정자치위원회를 창설한다. 임시위원회는 도-군 자치기관의 사업을 지도하고, 도-시-군-면-리 인민위원회의 선거를 실시한다. 선거는 1945년 11월에서 12월 사이에 한다. (2)임시위원회 안에 산업, 농업, 상업, 재정, 교통, 통신, 교육, 보건, 보안, 사법의 10개 행정국을 조직한다. (3)임시위원회와 행정10국의 사업은 북한주둔 소련군사령부의 직접적이고 상시적인 통제하에 둔다. (4)임시위원회와 행정10국의 사업을 통제하고 지도하기 위하여 북한주둔 소련점령군사령부에 민정업무 담당 부사령관 직제를 도입한다. (5)민정업무 담당 부사령관 휘하에 인민경제 각 분야의 소련 전문가들과 정치고문들로 실행기구를 창설한다.2)

소련 외무인민위원부 부인민위원(차관) 로조프스키(S. A. Lozovsky)의 이름으로 10월 17일 소련군사령부에 하달된 훈령은 이러한 중앙기관 설립과 관련하여 다음과 같이 다섯가지 사항을 지시했다. (1)1945년 11월 초에 평양에 북한 주민의 민주적인 분자들 가운데에서 25명 내지 30명으로 구성되는 북한임시민정자치위원회를 창설한다. 임시위원회는 도-군 자치기관의 사업을 지도하고, 도-시-군-면-리 인민위원회의 선거를 실시한다. 선거는 1945년 11월에서 12월 사이에 한다. (2)임시위원회 안에 산업, 농업, 상업, 재정, 교통, 통신, 교육, 보건, 보안, 사법의 10개 행정국을 조직한다. (3)임시위원회와 행정10국의 사업은 북한주둔 소련군사령부의 직접적이고 상시적인 통제하에 둔다. (4)임시위원회와 행정10국의 사업을 통제하고 지도하기 위하여 북한주둔 소련점령군사령부에 민정업무 담당 부사령관 직제를 도입한다. (5)민정업무 담당 부사령관 휘하에 인민경제 각 분야의 소련 전문가들과 정치고문들로 실행기구를 창설한다.2)로조프스키의 훈령에 따라 10월과 11월에 걸쳐서 각 분야의 행정을 담당할 산업국, 교통국, 재정국, 농림국, 체신국, 상업국, 교육국, 보건국, 사법국, 보안국의 10개 국이 설치되었다. 그것은 흔히 로마넨코사령부로 통칭되는 소련군 민정사령부의 체계에 대응하여 유사하게 조직된 것이었다. 북조선5도행정국, 북조선행정국, 북조선5도행정의 통일적 지도관리를 위한 행정국, 북조선제행정국(北朝鮮諸行政局) 등으로 불린 이 기구는 11월 19일에야 설치가 완료되었다. 로조프스키의 훈령이 시달되고 북조선5도행정국의 설치가 완료되기까지 한 달이나 걸린 것은 민족진영 인사들의 38도선 고착화에 대한 우려와 반발 때문이었던 것 같다. 게다가 5도인민위원회 연합회의에서 추수기를 앞두고 각 도인민위원회별로 할당된 막대한 양의 양곡공출 문제에 대한 저항도 영향을 미쳤을 것이다.

平南人民政治委의 「施政大綱」

평남인민정치위원회가 발표한 「시정대강(施政大綱)」의 작성과정에서 나타난 논란은 그러한 알력의 대표적인 것이었다. 그때까지 평남인민정치위는 사실상 북한의 중앙정부와 같은 기능을 하고 있었다.

5도인민위원회 연합회의가 끝나자 평남인민정치위는 「시정대강」을 발표하기로 결의하고 내무위원 이주연(李周淵)에게 초안 작성을 위임했다. 이주연은 공산당원이었다. 그가 작성한 초안에는 “조선인민공화국 수립을 지지한다”(제1조)는 조항을 비롯하여 토지를 “무상몰수하여 무상분배”하되, 그것이 실현될 때까지는 잠정적으로 3:7제의 소작제를 실시한다는 등 민족주의 인사들이 수용하기 어려운 과격한 조항들이 들어 있었다. 인민정치위는 연일 격론을 벌였으나 귀결점을 찾지 못했다. 장시우(張時雨) 등 몇몇 공산당 소속 위원들은 협박조로 나오고 이에 대해 위원장 조만식(曺晩植)은 그들의 무례한 태도를 질책했다. 부위원장 오윤선(吳胤善)은 부위원장직 사의를 표명했다. 이러한 분란은 소련군정 당국자들의 개입으로 가까스로 파국을 모면했다.3)

그리하여 평남인민정치위는 우여곡절 끝에 10월 16일에 (1)인민대표회의를 소집하여 민주주의공화국 수립을 기함(제1조), (2)20세 이상의 남녀는 선거 및 피선거권이 있음(제2조), (3)인민은 언론, 출판, 집회, 결사 및 신교의 자유가 있음(제3조), (4)일본제국주의자 및 친일분자가 소유한 토지, 회사, 금융기관, 공장, 광산, 탄광, 운수, 교통, 상업소 기타 일체의 생산기관과 재산을 몰수하여 국유로 함(제6조), (5)소작료는 3-7제로 함(제7조), (6)8시간노동제와 근로자의 생활보장을 기함(제11조), (7)의무교육제의 실시(제13조) 등을 중요내용으로 하는 19개조의 「시정대강」을 발표했다.4)

李承晩의 要請 받고 조만식과 김일성이 論爭 벌여

조만식이 이승만이 보낸 밀사로부터 김일성과 함께 독립촉성중앙협의회에 참가할 것을 요청받은 것은 이 무렵이었다(『月刊朝鮮』2011년 1월호, 「“共産黨은 제 祖國으로 가라!”」참조). 북한만의 행정국 설치에 반대의사를 표명하고 있던 조만식은 11월 15일에 김일성과 만났다. 그는 이승만, 김구 등이 참가하는 중앙정부의 수립에 김일성과 이북5도가 참여해야 한다고 주장했다. 조만식은 그러한 중앙정부 수립에 참여하기 위한 자신의 서울방문 계획을 김일성과 협의했다. 김일성은 “인민의 참여에 기초하여 밑으로부터 정권기관을 수립해 나가고 나중에 중앙정부를 수립해야 한다”고 했고, 이에 대해 조만식은 “12월 1일 이전에 중앙정부를 수립해서 외국군대의 철수문제를 제기할 수 있도록 서둘러야 한다”고 주장했다. 김일성의 반대에 부딪히자 조만식은 측근들에게 김일성이 통일을 방해하고 있고 붉은 군대를 위해 일한다고 비판했다.5) 조만식이 12월 1일 이전에 중앙정부를 수립해야 한다고 주장했다는 말은 아마 독촉중협의 중앙집행위원회 구성을 12월 초까지는 끝내야 한다는 이승만의 요청을 반영한 것이었을 것이다.

各局에는 蘇聯軍代表가 顧問으로 配置돼

행정10국 국장들의 선임은 북한의 공산당 관계자들과 지방인민위원회의 지원을 받아 레베데프가 주재했다. 산업국장에는 어떤 광산의 과장이었다가 소련군에 의하여 발탁된 정준택(鄭準澤), 교통국장에는 함흥철도국장을 지낸 철도관리 한희진(韓熙珍), 재정국장에는 함남인민위의 산업부장 이봉수(李鳳洙), 농림국장에는 서울에서 인민공화국 교통부장대리로 임명되었던 공산당의 이순근(李舜根), 체신국장에는 조영렬(趙永烈), 상업국장에는 도쿄(東京)치과의대 출신의 치과의사이면서 실업가로 활동하고 있던 한동찬(韓東燦), 교육국장에는 신문기자, 교원 등으로 활동하다가 6년 동안 투옥되기도 했던 공산당 소속의 평남인민정치위원 장종식(張鍾植), 보건국장에는 경성제대 출신인 민족진영의 개업의 윤기녕(尹基寧), 사법국장에는 재소한인으로서 입북한 것으로 알려진 조송파(趙松坡), 보안국장에는 만주빨치산 출신의 최용건(崔庸健)이 임명되었다. 그리고 서울에서 월북한 최용달(崔容達)이 사법국차장에 임명되었다. 경성제대 출신의 공산주의자인 최용달은 건국준비위원회의 선전부장과 치안부장, 인민공화국의 보안부장으로 활동한 인물이었다. 각 국에는 20명에서 50명가량의 한국인 전문가들이 배치되었고, 예외적으로 몇몇 산업분야나 철도와 같이 일본인이 충원되는 경우도 없지 않았다. 가장 방대한 것은 보안국이었다. 그리고 국장들과 함께 소련군사령관의 ‘검사 감시’에 관한 고문관이라는 특이한 직책에 한낙규(韓洛奎), 재판에 관한 고문관으로 양태원(梁台源)이 임명되었는데,6) 이들의 경력은 알려지지 않았다.

각 국에는 산업, 교통, 체신 시설의 복구 계획을 작성할 임무가 주어지고, 동시에 지방인민위원회에 대하여 명령과 지시를 내릴 권한이 부여되었다. 그러므로 5도행정국의 각 국들은 태아적인 정부(embryonic government)의 부처들이었다고 할 수 있다.7) 각 국에는 소련군 민정사령부의 대표가 한 사람씩 고문자격으로 배치되었다.

그러나 행정10국을 통괄할 25명내지 30명으로 구성되는 임시민정자치위원회를 창설하라고 한 로조프스키의 훈령은 제대로 실행되지 못했던 것 같다. 무엇보다도 위원장으로 선임된 조만식이 전국적인 중앙정부의 필요성을 강조하면서 취임을 거부했기 때문이다.8) 조만식은 소련군사령부의 취임요청에 “나에게는 평남인민정치위원회만으로도 벅차다”면서 거절했다고 한다.9) 그러나 레베데프 자신은 좀 다르게 술회하고 있다.

“조만식은 그의 표현에 따르면 ‘또 다른 외국점령군’인 소련군사령부와 협력하려고 하는 희망을 나타냈다. 그러나 그가 협조를 실현하기 위해 제안한 조건들은 결코 받아들일 수 없는 것이었다. 그래도 처음에 우리는 타협할 수밖에 없었다. 다른 인물이 없었기 때문이다. 이렇게 해서 우리는 평양에서 우리의 모든 우선적인 정치적 및 조직적 방법들을 공산주의를 좋아하지 않는 것이 분명한 이 사람에게 맞추어야만 했다. 또한 그는 우리가 설립한 임시적인 전 북한 중앙통제기관―5도행정국―의 우두머리로 앉게 되었다. 그것은 일종의 독특한 첫 북한정부였다.”10)

또한 5도행정국은 민족주의자와 공산주의자를 반반씩으로 한 30명의 위원으로 구성되었고 위원장에는 조만식을 선출했다는 기술도 있다.11) 결국 5도행정국이란 조만식을 의장으로 한 행정10국의 대표 및 중요한 도인민위원회 대표들의 정례회의에 지나지 않았던 것으로 보인다. 실제로 소련군 민정사령부 자체가 정부였던 만큼 어떤 다른 북한정부는 필요 없었다.12)

“北朝鮮에 中央主權機關 설립해야…”

한편 조선공산당 북부조선분국의 기관지 『정로(正路)』는 (소련)군사령부가 북조선행정국들을 조직했다고 말하고, “행정국의 명령과 지령은 전 북조선행정 및 경제기관 주민에게 있어서 의무적”이며 그렇기 때문에 “각 도 및 지방기관, 사회단체 및 조합, 전 북조선공민은 행정국의 지시, 명령 및 지령을 제때에 또는 진심으로 실행할 의무가 있다. 행정국의 명령과 지령을 실행치 않는 것은 인민의 앞에서 범죄하는 것”이라고 선언했다.13)

1992년에 북한에서 출판된 한 공식간행물에는 김일성이 1945년 11월 15일에 열린 북조선공산당 중앙조직위원회〔조선공산당 북부조선분국〕 제2차 확대집행위원회에서 행한 “진정한 인민의 정부를 수립하기 위하여”라는 연설을 통하여 박헌영 등의 주동으로 조직된 서울의 인민공화국은 “민족반역자들과 가짜 혁명가인 파벌분자들이 들어가 있으며”, “소수 특권계급을 위한 반인민적인 부르주아정권”이라고 매도하면서 다음과 같이 말했다고 적혀있다.

“우리는 북조선에 임시적인 중앙주권기관을 내오기 위한 준비사업으로서 각 지방에 인민위원회들을 조직하는 것과 함께 이미 행정국을 조직할데 대한 구체적인 조치를 취하였다. 이번에 조직되는 행정국들은 경제의 해당 부문을 지도하고, 북조선 각도 호상간의 연계를 실현하며, 혼란된 질서를 바로잡아 나가야 하겠다. 우리는 앞으로 지방인민정권기관들과 행정국들을 강화한데 기초하여 북조선임시위원회와 같은 임시적인 중앙주권기관을 북조선에 조직하고 통일적 중앙정부 수립의 토대를 튼튼히 닦아야 하겠다.”14)

그러나 이때에 그러한 회의가 열렸고 김일성이 위와 같은 연설을 했다는 사실을 확인할 수 있는 당시의 기록은 없다. 북한의 공식간행물에서 이 회의와 관련된 기록이 보이는 것은 1955년 이후의 일이다.15) 또 이 회의는 11월 23일부터 24일까지 이틀 동안 열렸고, 그에 앞서 11월 20일부터 21일까지 예비토론회가 열려 김일성그룹과 오기섭(吳淇燮: 吳琪燮) 등 국내파 사이에 정치노선을 두고 격렬한 논쟁이 벌어졌다는 증언도 있다.16) 그러므로 김일성이 위와 같은 연설을 한 것이 사실이라고 하더라도 대회에서 서울의 인민공화국을 부인하는 결의가 이루어지지는 않았을 것이다.17) 11월 20일에서 22일까지 서울에서 열린 전국 인민위원회 대표자대회에 38도선 이북지역인 함경남도, 황해도, 강원도 대표가 비록 개인자격으로나마 참가했던 것도 그러한 사정을 짐작하게 한다.

이렇게 성립한 행정10국은 1946년 2월에 발족한 북조선임시인민위원회에 그대로 편입되었다.

曺晩植이 金日成가족 위로연 열어

|

| 1945년 10월에 고향인 萬景臺를 찾아간 金日成. 오른쪽 끝이 메클레르 중령, 왼쪽 끝이 미하일 姜 소령(중앙일보 특별취재반, 『秘錄·조선민주주의인민공화국』(1992)에서). |

소설가 최명익(崔明翊)은 “김일성 장군은 1당1파에 사로잡히지 말고 옛날의 홍경래(洪景來)처럼 전 민족의 각층 인민을 위하여 투쟁하라”는 의미의 축사를 했고, 시인 백석(白石)은 “장군 돌아오시다”라는 즉흥시를 낭송했다. 오영진(吳泳鎭)은 “비적(匪賊) 김일성을 잡으러 갔던 조선인 출신 일본군인의 추억”이라는 원고없는 즉흥 콩트를 읽었다.

좌석의 주흥이 무르익자 한 노파가 일어나서 “우리 증손이가 이렇게 될 줄이야 …” 하며 덩실덩실 춤을 추었다.20)

조만식과 김일성 사이에는 이러저러한 인연이 얽혀있었다. 김일성의 아버지 김형직(金亨稷)은 조만식의 숭실학교 후배였고, 외할아버지 강돈욱(康敦煜) 장로는 평양초대교회의 지도자 가운데 한 사람이었다. 뒷날 최고인민회의 상임위원회 부위원장이 되는 강량욱(康良煜) 목사는 강돈욱의 6촌이었다. 만경대 칠곡에는 김일성이 다녔던 창신학교가 있는데, 이 학교는 김일성의 외가친척인 강신애가 설립했고 설립 당시에 조만식이 도움을 준 것으로 알려져 있다고 한다.21)

김일성은 조만식이 묵고 있는 고려호텔을 부지런히 드나들었다. 김일성은 소련군사령부가 조만식을 스탈린이 지시한 이른바 부르주아 민주주의정권을 북한에 수립하기 위하여 꼭 필요한 인물로 인식하고 있음을 알았기 때문이다. 그러나 두 사람의 협력관계는 동상이몽이었다.

2. 曺晩植 중심으로 朝鮮民主黨 창당

이 시기의 소련의 한반도 정책의 기본방침은, 앞에서 본대로, 9월 20일 스탈린의 비밀지령으로 시달된 “북한에 반일적인 민주주의정당 및 조직〔사회단체〕의 광범한 연합을 기초로 한 부르주아민주주의정권을 확립하는” 것이었다(『月刊朝鮮』2010년 8월호, 「平壤市民衆大會에 나타난 ‘金日成 장군’」참조). 그것은 소련군이 진주한 동유럽제국에서 일매지게 나타나고 있는 좌-우연합의 이른바 인민민주주의정권을 뜻하는 것이었다. 그러므로 조선공산당 북부조선분국의 설치를 마친 다음의 과제는 복수정당제도를 실현하는 일이며, 그 핵심적인 작업은 조만식으로 하여금 민족진영을 통합하여 정당을 만들게 하는 것이었다. 그러나 조만식은 북한에만 한정된 정당을 만드는 것에 소극적이었다.

金日成이 曺晩植에게 政黨組織 권유해

제25군군사회의 위원 레베데프 소장은 8월 28일에 첫 대면한 이래 12월 말에 모스크바 3상회의 결과가 나오기까지 10여 차례나 조만식을 만나서 북한의 정치현안을 논의했다면서 다음과 같이 술회했다.

“공산당 1당만으로 북한에 민주정권을 세우는 것은 당 중앙(스탈린)의 지령에 맞지 않는다. 적어도 초기에는 외형상 복수정당이 절대 필요했다. 그 한가운데에 조만식이 있었다. 그래서 조만식에게 공산당에 맞서는 정당을 창당하라고 권했다.

나를 비롯해서 로마넨코(Andrei A. Romanenko) 장군, 발라사노프(Gerasim M. Balasanov) 대령, 이그나치예프(Aleksandr M. Ignat’ev) 대령, 메클레르 중령 등 사령부 정치장교들이 동원되어 설득에 나섰다. 그러나 그는 …우리를 상대하기를 꺼렸다. 메클레르 중령에게 김일성과 최용건을 앞세워 설득하라고 지시했다. 그리하여 메클레르 중령이 여러차례 김일성과 함께 조만식을 요정으로 초청하여 술자리에서 접촉했다.”22)

김일성은 평양시민중대회가 있고 며칠 지난 어느날 조만식에게 소련군정부의 희망이라고 전제하고, 공산당과 적위대(赤衛隊)의 행패에 대하여 개탄하면서, 조만식이 지지하는 대중을 결집하여 정당을 조직할 필요가 있다고 설득했다. 그는 조만식이 그러한 정당을 만들고 당수가 된다면 자기는 부당수가 되어 소련군정부와의 연락과 절충을 맡겠다고 말했다. 조만식의 측근들도 “소련에 의한 외환(外患)은 다음문제로 하고 우선 공산당과 적위대에 의한 내환부터 막기 위해서는 이들에게 대항할 세력의 집결체가 필요하다”면서 창당을 건의했다.23) 그리하여 조만식은 이윤영(李允榮), 한근조(韓根祖), 김병연(金炳淵), 김익진(金翼鎭), 우제순(禹濟順), 조명식(趙明植), 이종현(李宗鉉) 등 평양에 있던 민족진영 인사들과 숙의한 끝에 정당을 결성하기로 결심했다. 평양시장이면서 창당실무를 맡았던 한근조는 다음과 같이 적었다.

“외부에서는 저들에게 속는다고 귀띔해주는 사람도 없지 않았으나, 고당(古堂: 조만식)으로서는 개의치 않았다. 여하튼 할 일은 해놓고 보아야 했기 때문이다. 설혹 당을 합작하자고 달려드는 저들에게 말려든다손 치더라도 거기에 동화되지 않는다는 확신이 있었기 때문이다.”24)

당명을 조선민주당(朝鮮民主黨)으로 하고, 발기인을 105인으로 하여 11월 3일에 창당하기로 결정했다. 발기인을 105인으로 한 것은 1911년의 105인 사건의 정신을 계승한다는 의지를 상징하기 위한 것이었고, 창당일을 11월 3일로 정한 것은 1929년 11월 3일에 일어난 광주학생운동을 기념한다는 뜻이었다.25) 이렇게 하여 조선민주당은 일찍이 신간회(新幹會) 운동에 참가했던 평남지역의 민족주의 인사들이 해방 이후에 평남건국준비위원회에서 평남인민정치위원회를 거쳐 이어지는 정치세력화의 연장선에서 결성된 것이었다.

崔庸健은 曺晩植이 “안아서 길러낸 사람”

창당 준비가 진행되고 있는 동안 김일성은 메클레르 중령과 통역인 미하일 강 소령과 함께 조선민주당의 창당준비사무실이던 고려호텔을 찾아가서 조만식과 창당작업을 협의했다.26) 소련군정부의 한 보고서는 조선민주당이라는 당명도 10월 19일에 열린 창당조직회의에 참석한 김일성과 조만식의 공동제의에 따라 채택되었다고 적고 있다.27)

그런데 창당대회가 임박하여 김일성은 조만식에게 자기 부하 가운데에는 자유주의자도 있고 민족주의자도, 사회주의자도, 공산주의자도 있으므로 어느 일당일파에 소속될 수 없다면서, 자신은 소련군정부를 배경으로 이미 결성된 북조선공산당과 새로 탄생하려는 조선민주당의 중간에서 양당의 친선과 우의를 도모하는 역할을 하겠다고 말했다. 그러고는 자기가 조선민주당에서 하려던 임무를 틀림없이 수행할 동지 두 사람을 소개하겠다면서 최용건과 김재민(金在民: 일명 金策, 본명 金洪啓)을 추천했다. 조만식은 이 제의를 받아들여 최용건을 부당수의 한 사람으로, 김책을 서기장 겸 정치부장으로 선임하기로 했다.28) 최용건과 같은 용천군(龍川郡) 출신이며 오산학교(五山學校)에서 한반에 있었던 함석헌(咸錫憲)은 최용건은 조만식이 “안아서 길러낸 사람”이었다고 말했다.29) 김일성과 같은 만주빨치산부대 부대장들이었고 88특별보병여단 간부들이던 두 사람을 조선민주당에 참가시켰다는 것은 소련군정부와 김일성그룹이 조선민주당의 창당을 얼마나 중요시했는가를 말해준다.30)

조민당 창당의 실무는 한근조와 김책 두 사람이 함께 맡았다. 조민당의 「정강」과 「정책」을 작성하는 작업도 이들에게 맡겨졌다.

韓民黨보다 더 保守的인 朝民黨의 「政策」

|

| 朝鮮民主黨의「綱領」과「政策」. |

먼저 정치면에서는 국민은 언론, 출판, 집회, 결사 및 신앙의 자유와 선거 및 피선거권이 있고(제1항), 의회제도와 보통선거제를 실시하며(제2항), 교육과 보건의 기회균등을 보장한다(제3항)고 하여 의회제 민주주의를 천명했다. 그러나 소작제도의 개선, 자작농 창정(創定)의 강화, 농업기술의 향상(제8항)이라고 애매하게 표명된 토지문제나 노자문제(勞資問題)의 일치점을 득하야 생산의 지장이 없기를 기함(제11항)이라고 한 노동문제의 비전 등은 극히 보수적인 입장을 견지하고 있다.31) 그것은 좌익정당들로부터 지주들과 친일파의 정당이라고 비판받던 남한의 한국민주당의 정강정책보다도 더 보수적인 것이라고 할 만했다.32)

조선민주당의 창당작업에 관여했던 김병연은 이와 관련하여 “(조민당의) 정강정책은 저조적인 것을 면치 못하였으나, 그것은 소련군정이 누차 약속한 바 소위 소자산계급성 민주주의 독립국가를 건설한다는 의취와 부합되게 하고 또한 평남인민정치위원회의 정강정책을 제정할 때에 민주진영측이 공산당과 격론을 벌이면서 수호하여 오던 선을 그대로 나타낸 것이었다”고 술회했다.33) 그런데 이 정강정책안은 한근조와 김책 사이에 논란을 거듭하다가 결국 조만식과 김일성의 담판으로 즉석에서 해결되었다는 한근조의 증언은 꼼꼼히 톺아볼 만하다.34) 그것은 통일전선 정권의 수립이라는 목적을 위하여 김일성이 조만식의 완강한 주장을 수용했을 개연성이 없지 않기 때문이다. 「강령」과 「정책」 사이에 괴리가 느껴지는 것도 그러한 상황의 산물이었을 것이다.

李允榮과 崔庸健을 副委員長으로

창당대회는 조만식을 위원장으로 선출하고 부위원장으로는 먼저 민족주의 진영의 이윤영 목사를 선출했다. 또 한 사람의 부위원장으로 최용건을 선출하는데 대해서는 반대의견이 있어서 분위기를 완화시키기 위해 중앙상무집행위원회에 위임하여 선출했다. 김책은 예정대로 서기장 겸 정치부장으로 선임되었다. 중앙상무집행위원으로는 김책을 포함하여 이종현, 김병연, 우제순, 김익진, 백남홍(白南弘), 조종완(趙鍾完), 홍기황(洪基璜), 박현숙(朴賢淑), 정인숙(鄭仁淑), 오영진, 박재창, 윤장엽 등 33명이 선정되었다. 중앙상무집행위원을 33명으로 한 것도 3·1운동때에 독립선언서에 서명한 민족대표 33인의 상징성을 계승한다는 뜻이었다.35) 조민당 당사는 고려호텔 앞 넓은 사옥을 얻어서 100평이 넘는 홀에 사무실을 차리고 위의당당하게 면모를 드러냈다.36)

조민당은 창당되자 “요원의 불처럼 단시일내에 경이적인 숫자의 당원을 획득”37)할 만큼 큰 호응을 얻었다. 창당하고 한 달 뒤인 12월 1일 현재 북한지역의 공산당원수는 4,000명 미만이었는데 비하여 조민당의 당원수가 5,406명이었다는 사실38)은 조민당의 인기를 짐작하게 한다. 북한 전역의 도-시-군-면에 지부가 결성되어 당원수는 결당 3개월동안에 50만에 이르렀다고 관계자들은 주장한다.39) 그것은 물론 과장된 숫자일 것이나, 조민당이 급속한 성장세를 보인 것은 사실이었던 것 같다. 지방지부가 결성되는 상황의 한 보기로 진남포(鎭南浦)시당을 결성할 때의 상황을 이윤영은 다음과 같이 적었다.

“중앙당부에서 수백명의 당원이 … 트럭에 분승하고 악대를 선두로 진남포로 향하였다. 국도 넓은 길은 환영인파로 메워졌고 연도에는 부근 촌락민들이 도열하여 120리 거리에 인파가 들끓었다. 그리고 진남포 수십리 앞길까지 환영인파가 물결쳤다. 대한민국 만세, 조민당 만세 소리가 들끓었다.”40)

이를 시기하여 지방의 공산당은 조민당 지방당부를 습격하고 폭행을 가하는가 하면 허무맹랑한 사건을 날조하여 조민당의 지방당간부를 경찰에 구금시키는 등 온갖 방해공작을 벌였다.41)

3. 新義州學生들의 反共蜂起

11월 23일에 평안북도 도청소재지 신의주에서 일어난 중학생들의 반공시위와 공공기관 습격사건은 2차대전 이후에 소련군이 점령한 지역에서 일어난 최초의 저항운동이었다는 점에서 특기할 만한 일이었다.

신의주와 용천군 일대는 땅이 평평하고 비옥하여 전국에서도 유수한 쌀고장으로서 자작농이 많고 비교적 넉넉하게 사는 곳이었다. 그러므로 일본점령기에도 유학생들이 다른 지방보다 월등하게 많고 기독교가 가장 왕성한 곳이었다.42)

신의주에서는 9월 초에 제1교회 목사 윤하영(尹河永)과 제2교회 목사 한경직(韓景職) 등이 중심이 되어 평안북도의 기독교인들을 기반으로 하여 기독교사회민주당을 결성했다. 이 정당은 민주주의정부의 수립과 기독교정신에 의한 사회개혁을 정강으로 내세웠다. 기독교사회민주당은 북한 주민의 전면적인 포섭을 위하여 당명을 사회민주당으로 바꾸고 지방마다 교회를 중심으로 지부를 조직해 나갔다. 그러자 이를 위험시한 소련군정부는 다른 지방의 공산당원들을 동원하여 방해공작을 시작했다.43)

이들과는 별도로 해방직후에 우리청년회라는 지식인 계몽단체가 조직되었다. 우리청년회는 회장으로 함석헌을 추대하려 했으나, 그는 평북인민정치위원회의 문교부장이 되어 있었으므로 고문이 되고 회장은 김성순(金聖淳)이 맡았다. 우리청년회는 신의주학생사건의 배후로 지목되었다.44)

도화선이 된 龍巖浦사건

신의주학생사건의 도화선이 된 것은 11월 18일에 신의주에서 서남쪽으로 80리쯤 떨어진 용암포(龍巖浦)에서 발생한 폭력사건이었다. 사건의 원인은 용천군인민위원회 위원장 겸 공산당책임자인 이용흡(李龍洽)의 횡포 때문이었다. “이용흡은 독일 유학도 했다고 하나 올바른 지식이 있는 것 같지도 않고 … 해방 후 불쑥 나타나 이리저리 뛰어다니는 사람이었는데, 성질이 온전치 못했다. … 소련군이 온 후부터 아주 사납게 굴기 시작했다”고 함석헌은 회고했다.45) 이용흡은 점점 멀어져 가는 민심을 수습하여 소련군으로부터 자신의 신임을 확고히 하기 위해 11월 18일 오후에 구세학교〔제1교회〕 운동장에서 시민대회를 열었다. 용암포에는 관서지방에서 유일한 수산학교가 있었는데, 그 학교마저 공산당 훈련소로 점령되어 울분에 차 있던 학생들은 이 시민대회를 이용흡 일당의 행패를 성토하는 절호의 기회로 생각했다. 시민대회에서 학생대표로 기념사를 하게 되어있는 수산학교 4학년생 최병학(崔秉學)은 17일 밤에 기숙사 사감교사와 학생후원회장인 교사의 도움을 받아 연설문을 작성했다.

시민대회장에는 발디딜 틈이 없이 시민들과 학생들이 모였다. 차례가 되어 등장한 최병학은 소련군과 공산당의 비정을 폭로하고 “공산당은 수산학교를 내놓으라! 소련군의 앞잡이 이용흡과 그 주구들은 물러가라!” 하고 외쳤고, 군중들은 일제히 호응하면서 “공산당 타도”를 외쳤다. 당황한 공산당 간부들은 무장한 보안대원들을 동원하여 군중을 해산시키려 했으나 흥분한 군중은 해산하지 않고 보안대원들에 대항하여 대회장은 순식간에 난투장으로 변했다. 보안대원들은 총기를 버린 채 도망쳤고, 이용흡은 소련군사령부로 피신했다. 이 충돌로 학생들과 시민 30여명이 중경상을 입었다. 학생들은 학교에서 긴급대책회의를 열어 빼앗은 총기는 돌려주고 질서를 회복한 뒤에 공산당과 협상하기로 의견을 모았다. 학생들은 총기를 돌려주었고, 사건은 조용히 마무리되는 듯했다.

그러나 이튿날 새벽에 이용흡이 동원한 부라면(府羅面)의 동양경금속(東洋輕金屬) 노동조합 산하 적위대원들과 북중면(北中面)의 불이농장(不二農場) 농맹원 등 2,500여명이 트럭에 분승하여 용암포로 들이닥쳤다. 이들은 먼저 수산학교 기숙사를 습격하여 몽둥이와 체인 등으로 잠자던 학생들을 닥치는 대로 구타했다. 이 비보는 삽시간에 용천군 일대에 퍼져 용암포에서 30리쯤 떨어진 양시(楊市)에서 신의주로 기차통학을 하던 학생들에게도 전해졌다. 양시학생자치대 학생 60여명은 등교도 포기한 채 곧바로 용암포로 달려갔다. 그러나 이들은 용암포 진입로에서 몽둥이와 체인으로 무장한 폭력배들에게 잔혹한 폭행을 당했고, 이 참경을 제지하려던 제1교회의 홍석황(洪錫璜) 장로가 그 자리에서 몽둥이로 타살되었다.46)

新義州學生 3,500명 전원이 蜂起하기로

용암포사건의 전말을 전해들은 신의주의 학생대표들은 21일 밤에 동중학교(東中學校) 강당에서 회의를 열고 우선 용암포참사의 진상규명과 사태수습을 위해 학생조사단을 용암포로 파견하고, 그 결과에 따라 다음 행동을 논의하기로 했다. 때마침 신의주에서는 일본 점령기때부터 재판소로 써오던 청사를 공산당이 인민정치위에 청원이나 교섭을 하지도 않고 하룻밤 사이에 점령하여 당본부를 설치한 것을 두고 시민들이나 학생들이 몹시 분개하고 있던 참이었다. 각 학교에서 선출하여 구성한 조사단 5명이 바로 용암포로 내려갔다.

이 무렵 신의주에는 동중학교를 비롯하여 제1공업학교, 사범학교, 상업학교, 평안중학교, 제2공업학교, 의주농업학교의 7개교와 유일한 여학교로 남고등여학교가 있었는데, 11월 23일의 봉기때에는 한 학교도 빠짐없이 참가하고 있어서 이때의 학생들의 분위기를 짐작하게 한다. 11월 22일 저녁에 모인 각 학교 학생대표들의 회의에서는 연약한 여학생들에게까지 희생을 입히는 것은 고려해야 할 문제라고 하여 남고등여학교는 제외시켰으나 사태가 급박하게 벌어지자 여학생들도 자진해서 참가했다.

학생대표들의 회의에서는 용암포사건에 대한 성토를 비롯하여 소련군 병사들의 약탈행위, 평북인민정치위원회 보안부장 한웅(韓雄)의 방약무도한 행동과 그들의 학원에 대한 간섭, 신의주에 집결한 중국으로부터의 귀환동포들에 대한 비인도적 처우 등을 어떻게 보고만 있을 것인가 하는 등의 문제가 성토되었다. 학생들의 분격의 대상이 된 한웅은 ‘독립단’의 이름으로 활동한 테러리스트였는데, 일본에 투항한 뒤에 해방직전까지 신의주 건너편에 있는 안동현(安東縣)에서 여관업을 하던 인물이었다. 그는 공산당에 입당하면서 평북인민정치위의 보안부장이 되었다.

目標는 道廳과 保安署와 共産黨本部

|

| 新義州學生蜂起의 발원지가 된 新義州 東中學校. |

학생대표들은 23일 오전 9시에 제1공업학교 강당에 다시 모여 철야회의에서 결의한 사항을 재확인하는 한편 공격목표, 인원동원, 공격개시 시간 등을 구체적으로 협의했다. 공격 시간은 학생동원 문제로 12시에서 오후 2시로 변경하되 미리 조직되어 있는 별동대가 압록강 둑밑 영림서 옆에 있는 목재소에 불을 질러 연기가 오르면 그것을 신호로 일제히 공격을 개시하기로 했다. 동중학교와 제1공업학교는 평안북도 인민위원회가 들어있는 도청과 평안북도 보안부를, 사범학교와 제2공업학교는 평안북도 공산당 본부를, 상업학교와 평안중학교는 신의주시 보안서를 일제히 공격한다는 것이었다.47)

평북인민정치위원회 교육부장이던 함석헌은 이때의 일을 실감나게 적어 놓았다.

“11월 22일, 그러니까 사건 전날 어디서 보도가 들어오는데 시내에 있는 중학생들이 일제히 일어나 위원회와 공산당본부에 질문을 들어오려 한다고 했다. 그래서 곧 각 학교 교장에게 내가 직접 전화를 걸어서 그렇게 하면 큰일이 날 터이니 잘 타일러서 미리 막도록 하라고 했다. 그것은 내가 공산당의 속아지가 어떤 것을 잘 알고 있기 때문이었다. 학생들이 절대로 잘못 아니지. 하지만 그렇다고 그렇게 해서 죽일 수는 없었다.

이튿날 23일 아침, … 출근을 해서 좀 있다가 정오쯤 되니 학생들이 들어온다는 소식이 들렸다. 청사 안이 긴장하고 사람들이 이리 갈까 저리 갈까 당황해하기 시작했다.

총소리가 몇방 땅땅 하고 났다. 방을 뛰어나와 정문 앞을 나가니 저기 학생들이 돌을 던지며 오는 것이 보였다. 보안부장 한웅이란 놈, 그 부하 차정삼(車正三)이란 놈이 ‘쏴라! 쏴라!’ 다급하게 하는 소리가 들렸다. 다다다다, 학생들은 티끌을 차며 도망했고 문앞까지 들어왔던 몇이 꺼꾸러졌다. …

하는 수 없이 나는 사무실로 뛰어들어가 문교부 직원 몇을 데리고 나왔다. 가보니 셋이 넘어져 있지 않나. 까만 교복에 모자를 쓴 채 엎어진 것도 있고 자빠진 것도 있었다. 쓸어안아 일으켰다. 죽었구나! 죽었구나! …

둘은 벌써 숨이 끊어졌고 하나는 아직 숨기절이 있었으나 가망이 있어 뵈지 않았다. 그래도 우리는 몇이서 병원으로 안고 갔다. 그 이름들이 무엇이던지 오늘까지도 모른다. …”48)

함석헌의 이러한 술회는 인민정치위원회는 학생시위에 대한 정보를 입수하고 있었고, 그러나 사전에 대책을 협의하지는 않았으며, 발포는 보안부장 한웅의 명령에 따른 것이었음을 말해준다. 한웅이 소련군당국과 협의했을 개연성은 있다. 보안부차장 차정삼은 학생시위의 정보를 소련군사령부에 알렸더니 평화시위면 놓아두고 아니면 쏘라고 하더라고 말했다고 한다.49)

함석헌은 공산당본부의 상황도 목격했다.

“병원에서 돌아와 도청 정문에 오니 한 사람이 앞을 막아서더니 ‘이것만이오. 더 큰 것을 보겠소, 갑시다’ 했다. 직감적으로 알기를 했지만 비겁하게 회피하고 싶지는 않았다. ‘그럽시다’ 하고 따라가니 간 곳은 문제의 공산당본부였다. 뜰에 썩 들어서니 몇인지는 알 수 없으나 까만 교복을 입은 것들이 여기저기 쓰러져 있었다. 그때 인상으로 한 이십명은 될까.

소련 군인이 뜰에 꽉 차 있었다. 그러더니 내가 온 것을 보고 한 사람이 일어서서 연설을 시작했다. 그것은 한국인 2세로서 소련군인인 사람이었다. … 그 태도와 나를 손가락으로 가리키며 흥분해서 하는 것으로 보아서 나를 이 사건의 장본인이라고 하는 듯했다. 그 소리를 듣더니 소련군인의 총칼이 일시에 쏵 하고 내 가슴으로 모여들었다. …”

함석헌은 그길로 체포되었다. 1946년 1월에 석방된 그는 이듬해 2월에 월남했다.50)

이날의 학생시위는 비행기와 기관총까지 동원된 소련군에 의하여 20여분 만에 진압되었다. 학생 23명과 우리청년회 회원 1명이 사망하고, 350여명이 부상을 입었으며, 1,000여명의 시위학생들이 구속되었다.51)

新義州에 간 金日成

학생들의 봉기에 대하여 소련군은 의외로 유연하게 대처했다.52) 레베데프는 “격렬한 소요는 고등학교〔중학교〕 학생들의 지하조직이 조직한 것”이라고 말했다.53) 소련군정부는 1,000여명의 구속학생 가운데 주동자 7명을 남기고 나머지는 모두 이튿날로 석방했다.54) 그러나 소련군정부의 공산당책임자들에 대한 문책은 엄중했다. 조선공산당 평안북도위원회에 대해서는 위원장을 비롯한 모든 간부들을 사임시키고 김일성의 빨치산 동지인 부위원장 김일(金一)에게 개편의 책임을 맡겼다.55) 원성의 표적이었던 한웅은 평양으로 압송되어 총살형에 처해졌다는 기술도 있으나,56) 그는 바로 황해도 해주시의 판사로 ‘좌천’되었다가 1948년에 남한에서 북파된 공작원들을 무죄석방한 것이 ‘간첩행위’로 단죄되어 ‘최고형’으로 처단되었다고 한다.57)

소련군정부는 김일성을 신의주에 보내어 시민들과 학생들을 무마하게 했다. 기차편으로 11월 24일 저녁에 신의주에 도착한 김일성은 11월 27일에 역전에 있는 동중학교 교정에 모인 학생들과 시민들 앞에서 두어 시간 동안 주로 평북공산당 간부들을 비판하는 연설을 했다. 김일성은 허리에 찼던 권총을 끌러 연단 위에 놓고 연설을 시작했다. 그는 먼저 이번 사건은 “가슴 아픈 일이요 유감된 일”이라고 말한 다음, “이것은 위대한 소련군의 해방자적, 원조자적 역할에 대한 오해와 또 공산당의 사명과 정책에 대한 인식착오에서 온 것이 분명하다. 그러나 학생들은 대체로 이용을 당한데 불과한 것이고 사실은 친일파 민족반역자 반동분자들의 눈에 보이지 않는 책동의 결과임에 틀림없는 것으로, 이런 자들은 천천히 조사해서 처단하여야 한다”고 위협했다. 청중이 잠시 술렁거렸다. 그러자 김일성은 “그러나 하필이면 이곳 평북에서, 신의주에서 이런 불상사가 일어난 것은 결국 이곳 공산당과 각 기관장과 특히 인민위원회 보안부의 책임자 간부들이 일을 잘못하였기 때문이다” 하고 말머리를 공산당 간부들에 대한 공격으로 돌렸다. 김일성은 김휘(金輝), 박균(朴均), 이황(李晃) 등을 비롯한 공산당 평북도당 간부들과 특히 평북도민의 원성의 표적이 되어있는 도인민정치위의 보안부장 한웅과 그 일당의 죄과를 열거하다시피 하면서 비판하고, 사건이 있고 나서 그들이 많은 학생들과 시민들까지 검거한 것은 더욱 가증한 일이라고 매도하면서 다음과 같이 말했다.

“그렇기 때문에 아무것도 모르고 이용을 당한 학생들에 대하여는 관대한 처분을 하게 될 것으로 믿는다. 소련군측은 우리를 지극히 생각해주고 있다. 그러나 일을 잘못해서 이런 불상사를 일으킨 공산당과 기관의 간부들은 철저히 그 책임을 추궁받아야 될 것이다.”

김일성은 그러면서 온 민족의 각계각층이 총단결하여 민주국가를 건설해야 한다고 그의 입버릇처럼 되어있는 통일전선의 중요성을 역설했다. 그리하여 청중은 “한때 무엇에 홀린 듯 어리둥절한 가운데 자기를 잊고 박수를 보낸 형편”이었다고 한다.58) 그러나 그 박수는 김일성이 동원한 공산당원들이 군중속에 섞여 유도한 것이었다.59) 김일성은 이튿날 동중학교 강당에서 학생대표들과 간담회를 갖고 비슷한 말을 했다.60)

신의주학생사건은 그것을 계기로 조선민주당과 기독교사회민주당의 세력기반인 지주들과 기독교세력을 결정적으로 약화시키는 계기가 되었다는 점에서 해방이후 북한정치의 중요한 분기점이 되었다.61) 사회민주당 인사들은 조선민주당에 흡수되었다.

4. 金日成이 共産黨北部朝鮮分局의 責任秘書로

11월 15일에 열린 공산당북부조선분국의 제2차 확대집행위원회에서 국내파를 제압한 김일성은 먼저 17인 집행위원회를 개편하여 국내파의 주영하(朱寧河), 장순명(張順明), 강진건(姜鎭乾) 대신에 자신과 함께 입국한 김책, 김일, 이동화(李東華)를 포함시켰다.62)

北韓만을 單位로 한 社會團體 결성

그리고 이 회의가 끝나자 북한만을 단위로 하는 사회단체들이 속속 결성되었다. 11월 18일에 박정애(朴正愛)를 상임위원장으로 하여 발족한 북조선민주여성동맹은 북한에 본부를 둔 최초의 사회단체였다. 11월 27일에는 두 번째로 북조선민주청년동맹(민청)이 결성되었다. 북한공산주의자들은 해방직후에 공산당의 외곽단체로 공산청년동맹(공청)을 조직하고 있었는데, 김일성은 이 공청을 당의 민족통일전선에 적합하도록 해산하고 민청으로 개편할 것을 주장하여 당의 정책으로 채택되었다. 그러나 이 문제는 국내파의 강한 반대에 부딪혀 노선투쟁의 일부로 논란되어 왔던 것이다.

노동조합과 농민조합은 서울에서 결성된 중앙조직의 북한지부 형태로 조직되었다. 노동조합은 11월 30일에 조선노동조합전국평의회(전평)의 북조선총국이 결성되었고, 농민조합은 12월 8일에 서울에서 결성된 전국농민조합총연맹(전농)의 결의에 근거하여 1946년 1월 31일에 전농북조선연맹이 결성되었다. 그러나 이 두 단체도 1946년 5월부터는 서울과의 종속관계를 단절하면서 북조선직업총동맹과 북조선농민동맹으로 개칭되었다.63)

또한 성격은 좀 다르지만 11월 11일에는 조소문화협회(朝蘇文化協會)가 결성되어 각지에 지부를 설치하고 기관지『조소문화(朝蘇文化)』를 발행하면서 소련의 이데올로기와 문화를 선전했다.64)

北韓政權수립 도운 蘇聯系韓人들

소련군의 점령정책에 대한 주민들의 저항과 소련군병사들과의 충돌, 국내파 공산주의자들의 독선과 무능에 대한 주민들의 반발 등으로 사회불안이 계속되자 소련군사령부는 소련에서 정치적으로나 행정적으로 잘 훈련된 소련계 한인들을 적극적으로 활용하기로 결정하고 소련정부에 이들을 파견해줄 것을 요청했다.65) 이에 따라 허가이(許哥而, Alexandr I. Hegai)를 비롯한 다수의 고위급 소련계 한인들이 11월 하순에서 12월 초 사이에 평양에 도착했다.

소련계 한인의 활용은 소련의 북한점령 정책의 중요한 특징의 하나였다. 김일성과 함께 입국한 빨치산그룹 등 60여명 이외에 1945년 8월 하순부터 이듬해 9월까지 북한에 파견된 이들 소련계 한인은 줄잡아 200여명에 이른다.66) 이들은 다섯 차례에 걸쳐서 북한에 들어왔다. 제1진은 대일전 개시에 앞서 북한에 공작원으로 투입되거나 대일전이 시작되고 전투에 직접 참가한 정율(鄭律·일명 鄭尙進) 등 소련군인들 및 8월 29일에 소련 제25군 7부(군정치국)와 함께 평양에 도착한 미하일 강 소령 등 소련군인들과 전동혁(田東赫), 조기천(趙基天) 등 문인들을 포함한 40여명이었다. 미하일 강 소령은, 앞에서 보았듯이, 소련군사령부와 조만식 등 북한지도자들을 연결하는 다리 역할을 했다. 전동혁은 10월 14일의 평양시민중대회에서 한 김일성의 연설문을 작성했다고 하며,67) 시인 조기천은 김일성의 빨치산 활동을 주제로 한 서사시 『백두산』을 지었다.

10월 중순에 평양에 도착한 제2진은 소련에서 사범대학을 졸업했거나 다른 대학에서 러시아어문학과를 졸업한 사람들로서 박영빈(朴永彬), 김일(金日), 박길용(朴吉龍), 박태(朴泰), 박태준(朴泰俊) 등 53명이었다.

‘黨博士’로 불린 許哥而

당과 국가기관에서 중책을 맡아 일하게 되는 허가이 일행은 제3진이었다. 허가이는 당 부위원장, 남일(南日)은 인민군 총참모장, 외무상을 거쳐 내각 부수상, 김재욱(金宰旭)은 평남도당위원장과 군총정치국장, 김열(金烈)은 함북도당위원장과 공업성 부상, 김동철(金東哲)은 최고재판소 부소장, 김찬(金燦)은 조선은행 총재와 재정성 부상, 이동건(李東建)은 외무성 부상, 기석복(奇石福)은 『로동신문』 주필, 정국록(鄭國祿)은 『민주조선』 주필과 정전위원회 수석대표 등으로 일했다.

1946년 여름에 평양에 도착한 제4진은 각 분야 전문가로 구성된 36명이었고, 한달 뒤에 도착한 제5진은 강동(江東)정치학원장이 되는 박병률(朴秉律) 등 주로 러시아어 교원 그룹인 80명이었다. 이들 소련계 한인들은 허가이를 정점으로 북한의 중요한 정치세력의 하나가 되는 소련파를 형성했다.68)

이중국적을 가진 이들 소련파는 자신들이 진정한 볼셰비키라는 자부심이 강하여 김일성과 함께 북한에 들어온 빨치산그룹을 “무식하고 촌스러운 녀석들”이라고 비하했다.69) 실제로 소련파만이 국가기구의 운용과 대중적인 집권당 창건에 필요한 경험과 지식을 가지고 있었고 허가이의 능력은 이 분야에서 특별히 두드러졌다.70) 그러나 소련군정부 지도자들은 소련계 한인들이 입국할 때마다 김일성에게 협력하도록 지시하고, 북한사람들을 접촉할 때에도 김일성을 부각시키라고 지시했다고 한다.71) 그리하여 1948년의 제1차 내각때에는 소련파가 부상(副相)을 차지하지 못한 성(省)은 하나도 없을 정도였고, ‘팔도장군’으로 불리는 각 도당위원장은 거의 소련파가 차지할 정도로 당은 완전히 소련파가 장악했다.72)

허가이는 연해주로 이주한 농민의 후예로 1908년에 하바로프스크에서 태어났다. 연해주에서 공업학교를 졸업하고 콤소몰〔공산주의청년동맹〕에 가입한 그는 능력을 인정받아 공산당에 입당하고 콤소몰 극동지역위원회의 비서로 발탁되었다. 1937년에 연해주 한인들이 중앙아시아로 쫓겨날 때에 그도 우즈베키스탄으로 쫓겨났다가 1939년에 복권되었다. 타슈켄트 부근에 있는 작은 도시의 지구 비서가 된 그는 우즈베키스탄의 유력정치인인 라술로프(Rasulov)의 인정을 받아 우즈베키스탄의 큰 수력발전소 건설 현장을 담당한 당위원회의 제2비서로 발탁되었다. 이어 그는 타슈켄트 부근의 한인마을에서 중소형수력발전소 건설을 지휘했다. 허가이를 북한주둔 소련군사령부에 추천한 사람도 라술로프였다. 허가이는 북한에 소련모형에 맞추어 공산당을 조직하는 일에서 핵심적인 역할을 했다. 그리하여 김일성도 그를 ‘당 박사’라고 불렀다고 한다.73) 그는 12월 15일에 평양에 도착했다.74)

團結되지 못한 延安派의 歸國

|

| 로마넨코 蘇聯軍 民政司令官을 찾아가 북조선공산당 북부조선분국 제3차 확대집행위원회 소집문제를 협의하고 있는 金日成(『秘錄·조선민주주의인민공화국』에서). |

독립동맹과 조선의용군 관계자들의 귀국이 늦어진 것은 중국공산당이 조선의용군 병력을 중국내전에 활용하려고 했기 때문이었다. 11월 초에 만주의 심양(瀋陽)에 도착한 무정은 회의를 열고 조선의용군을 세 지대로 개편하여 제1지대는 남만주로, 제3지대는 북만주로, 제5지대는 동만주로 이동하면서 조선족을 규합하여 부대를 확장하기로 했다. 제1지대의 지대장은 김웅(金雄), 정치위원은 방호산(方虎山)이었고, 제3지대의 지대장은 이상조(李相朝), 정치위원은 주덕해(朱德海)였으며, 제5지대의 지대장은 이익성(李益星), 정치위원은 박훈일(朴勳一)이었다. 이 세 지대의 활동은 대체로 성공적이었다. 그러나 이들은 장기간 만주에 머물러 있어야 했기 때문에 북한에서 정치세력으로 등장하는 것이 늦었다. 뿐만 아니라 이들은 소련군정부와 김일성으로부터 철저한 견제를 받았다.

독립동맹 인사들이 압록강대안의 안동현에 머물고 있는 11월 20일쯤에 무정은 평양에 가서 소련군정부의 정치위원들과 협상을 벌였는데, 소련군정부는 이들이 입국은 할 수 있지만 독립동맹이라는 이름은 안되고 무장도 해제하고 들어와야 한다고 말했다고 한다.75)

이처럼 이들 연안파는 입국 당초부터 불리한 여건에서 출발했다. 또 하나의 불리한 상황은 연안파가 공통의 지도자 밑에서 단결되어 있지 못했다는 점이다. 연안파는 연안에서 활동했다는 공통점을 제외하면 이념적 성향과 활동의 특성면에서 편차가 큰 집단이었다. 특히 무정은 자신에 대한 북한 주민들의 지지를 과신하여 혼자 행동했다. 무정은 귀국하자마자 김창만(金昌滿)과 함께 황해도를 돌며 유세를 벌였는데, 김창만은 “무정이 국부(國父)”라는 말까지 하며 다녔다고 한다.76) 연안파는 일부만이 조선공산당에 입당했고 나머지는 1946년 2월에 조선독립동맹이 조선신민당(朝鮮新民黨)으로 개편될 때까지 북한정치의 외곽에 머물러 있었다.

金日成이 共産黨北部朝鮮分局의 責任秘書로

12월 17일과 18일에 열린 공산당북부조선분국 제3차 확대집행위원회는, 김일성이 마침내 공산당북부조선분국의 책임비서로 선출됨으로써 김일성의 당권이 확립되었을 뿐 아니라 그것을 계기로 조선공산당북부조선분국이 서울의 ‘중앙’에 종속된 ‘분국’이 아니라 북조선공산당의 ‘중앙’을 자임하게 되었다는 점에서 중대한 뜻을 지닌 회의였다. 김일성은 뒷날 이 회의의 소집 이유에 대해 “이렇게 분국을 조직해 놓고 보니 10월부터 12월까지 아무 하는 일은 없고 당내에는 이색분자, 투기분자들이 들어와서 파괴공작을 시작하고 책임간부들은 서울만 쳐다보고 있었기 때문에 제3차 확대위원회가 소집되었던 것이다”77)라고 술회했는데, 그것은 이 회의가 당운영을 맡고 있는 오기섭, 정달헌(鄭達憲), 이봉수 등 국내파들을 비판하기 위하여 소집된 것이었음을 말해준다.

김일성은 또 이 무렵 북한공산당의 운영실태가 다음과 같았다고 비판했다.

“그 당시 우리당 조직기관에는 당조직사업과 아무런 조직도 모르고 당의 조직이론조차 보지 못한 분자들이 아는 척하고 당지도기관에 앉아서 조직을 정리할 만한 인물들을 등용하지 않고 되는대로 당을 가지고 농락하기 때문에 당내에는 조직규율이 서지 못하였으며 당의 조직적 체계가 수립되지 못하고 당원들의 통계와 당문서 정리, 심지어 입당에 대한 당규약상 원칙까지도 서지 못하였다.”78)

회의는 물론 비밀회의였다. 12월 17일 오전 11시 분국회의실에서 열린 첫날 회의에는 각 도당책임자와 대표들 이외에 방청을 위해 참석한 당의 중요 간부 등 150여명이 모였다. 회의장 정면에는 스탈린의 초상이 높이 걸렸고, 상석에는 김일성, 안길(安吉), 주영하, 오기섭이 자리를 잡고 있었다. 회의에는 이틀 전에 평양에 도착한 허가이도 참석했는데, 그는 결정서 채택에 주도적 역할을 했다.

북부조선당 책임자 김용범(金容範)의 “북부조선당의 사업의 착오를 개정하고 북부조선당의 새 방향을 속히 결정하기 위하야 (이 회의를) 개최하게 되었다”는 간단한 개회사에 이어 회의는 정달헌의 사회로 진행되었다.79)

회의의 주된 의제는 김일성의 “북부조선당공작의 착오와 결점에 대하야”라는 긴 보고였다. 그는 “우리는 붉은 군대와 그의 지도자 스탈린동무가 우리에게 준 형제적 방조를 언제든지 잊을 수 없다”는 말로 연설을 시작했다. 김일성은 이어 “북조선에는 공산당이 붉은 군대가 조선의 지역으로 들어온 그 시각에 조직되었다”라고 언명하고, 그리하여 당원 4,530명을 확보했고, 각 도-군-시에 당위원회가 조직되었을 뿐만 아니라 많은 지역에 당세포〔야체이카〕들이 조직되었다고 간단히 보고했다.80) 그러고는 바로 북한공산당, 실제로는 국내파 공산주의자들의 “엄중한 결점들과 착오들”을 여섯가지로 나누어 차례로 성토했다.

여섯가지 “缺點과 錯誤”

첫째는 조직문제였다. 당원들의 정확한 통계가 정돈되어 있지 않고, 당원들에게 당증을 발급하지 못했으며, 많은 공장, 제조소, 면(面)에 야체이카가 조직되지 못했다고 그는 말했다. 지방에서는 입당수속이 정돈되지 않아 많은 친일분자들이 잠입하게 되었다고도 했다. 김일성은 공산당원들의 사회적 성분이 노동자 30%, 농민 34%, 지식분자, 상업가 및 기타성분 36%라고 말하고 “이 숫자에서 우리는 우리 당이 참으로 노동계급의 당이 되지 못한 것을 볼 수 있다”고 주장했다. 그는 또 당의 통일과 규율이 없는 것이 큰 문제라고 말하면서, “당의 민주적 중앙집권제의 원칙”에 입각한 “강철같은 규율”을 강조했다.

둘째는 군중과의 연락이 약한 점이었다. “그래서 결과에 우리는 신의주에서 사회민주당이 조직한 중학생들이 무장을 하고 도당위원회를 습격한 사실을 보게 되었다”라고 신의주학생봉기의 원인도 공산당이 군중과의 연락이 약했던 때문이었다고 주장했다.

셋째는 당지도기관들이 직업동맹, 곧 노동조합을 “약하게 지도”하는 문제였다. 김일성은 “당일꾼이 반드시 잊지 말아야 할 것은―우리당은 노동계급의 당이며 당대열은 첫째로 노동자로써 보충된다는 것이다”라고 역설했다.

넷째는 지도적 인재가 아주 부족하다는 점이었다. 김일성은 특히 신문인재(新聞人材)의 부족을 지적하고 “그 결과에 우리당 기관지들이 아주 불만족하게 일하며 신문들이 금일의 당면과업을 군중의 앞에 전투적으로 내세우지 못하며 반영하지 못한다”고 비판했다.

다섯째는 당증수여와 당원통계에 관한 언급이었다.

朝鮮民主黨과의 統一戰線 강조

여섯째는 통일전선 문제였다. 소련군정부 당국과 김일성은 신의주학생봉기가 있은 뒤에도, 아니 어쩌면 그 사건이 불러일으킨 파장의 수습을 위해서 더욱 절실히 조선민주당과의 통일전선을 강조할 필요가 있었을 것이다. 김일성은 다음과 같이 역설했다.

“공산당은 민주당과의 통일전선 결성에 있어서 불만족하게 사업한다. 당과 인민의 앞에 나서고 있는 중대한 원칙문제를 협력하며 해결하는 대신에 각종의 충돌을 용허하는 바 이것은 통일전선을 촉진하는 것이 아니라 도리어 반일 민주정당들과 정치적 단체들의 통일 강화에 장애를 준다. 지방에서 공산당원들이 민주당원을 반대하고 나오며 민주당원들이 공산당원들을 반대하고 나오는 사실들이 있다. 이런 사실들은 오직 참을 수 없다. 간판을 위하여 통일전선이 우리에게 요구되는 것이 아니라 인민을 단결시키기 위하여, 국내의 정치적, 경제적 생활을 정돈시키기 위하여 요구되는 것이다. 부르주아민주주의적 국가창설을 위하야 요구되는 것이다. …”

김일성은 마지막으로 이러한 모든 결함을 퇴치하기 위해서는 “단결성, 우리 당대열의 통일 및 당내부의 굳은 규율이 요구된다”고 말하고, 여덟가지 과업을 제시했다. 첫번째 과업으로 든 것은 역시 통일전선을 강화하는 문제였다.

“현계단에 있어서 북조선공산당의 전반 정치 및 실지활동은 모든 반일 민주주의정당들과 정치적 단체들의 넓은 연합의 기초위에 부르주아민주주의정권을 수립함에 방조를 주어야 될 것이다. 북조선에(의) 정치 및 경제생활을 속히 정돈할 과업실행에로 도시와 농촌대중의 실지사업을 돌리면서 반일 민주주의정당과 단체들과의 통일전선을 만방으로 강화시켜야 될 것이다.”

그밖의 일곱가지는 당증 수여, 기관지『정로』의 확충, 당원통계 등 구체적인 사안들이었다.81)

事項說明마다 레닌과 스탈린 말 引用해

김일성은 이 연설에서 통일전선 문제와 당증수여 문제를 제외한 모든 항목의 설명에서 레닌(V. I. Lenin)과 스탈린의 말을 인용했다. 가령 공산당은 노동계급의 당이 되어야 한다는 점을 강조하는 대목에서는 “당은 우선 노동계급의 선진적 부대가 반드시 되어야 한다. 당은 반드시 노동계급의 우수한 분자들, 그들의 경험, 그들의 혁명성, 그들의 꾸준한 헌신적 성격을 모두 자기속에 포함시켜야 한다”는 스탈린의 말을 인용하고, 그런데 북한공산당은 이러한 “스탈린 동무의 말씀을 망각하였다”라고 비판했다. 이러한 과다한 인용문과 번역문같은 생경한 문투로 미루어 이 연설문은 러시아어 원문을 번역했거나 소련에서 온 소련계 한인들이 작성했을 것이라는 견해도 있다.82) 이 연설문은 1950년대 이후의 북한의 공식간행물에서는 제목부터 완전히 개작되면서 레닌이나 스탈린의 말 인용은 삭제되었다. 위에 인용한 여덟가지 과업의 첫번째 항목도 다음과 같은 문장으로 개작되었다.

“현단계에 있어서 우리 당의 정치노선은 모든 민주주의적 정당, 사회단체들과의 연합의 기초위에서 우리나라에 통일적 민주주의정권을 수립하며, 북조선을 통일된 민주주의적 독립국가 건설을 위한 강력한 민주기지로 전변시키는 것이다. 그러므로 우리는 한편으로는 북조선의 정치, 경제, 문화생활을 급속히 민주화하기 위한 투쟁에 도시와 농촌의 근로대중을 궐기시키며 다른 편으로는 남북조선의 모든 민주주의적 정당, 사회단체들과의 통일전선을 결성하고 그것을 백방으로 강화하여야 하겠다.”83)

“부르주아민주주의정권”은 “통일적 민주주의정권”으로 바뀌고, 원문에 없던 “강력한 민주기지”가 첨가된 것이다. 이러한 김일성의 연설문 개작은 북한의 역사변조의 대표적인 사례이다.

김일성의 보고에 이어 각 대표들은 ‘심각 열렬한’ 토론을 벌였다. 이튿날 속개된 회의에서는 김용범의 조직문제에 관한 보고와 토론이 있었고, 이어 집행위원 보선과 부서 개편이 있었다. 김일성, 김용범, 무정, 오기섭을 포함하여 19명이 집행위원으로 선출되었다. 집행위원수가 17명에서 2명이 추가된 것이다. 김일성이 책임비서로 선출되고 이때까지 책임비서였던 김용범은 제2비서로 선출되었다. 조직부장에 오기섭, 선전부장에 윤상남(尹相南), 간부부장에 무정, 노동부장에 허가이, 『정로』 주필에 태성수(太成洙)가 선출되었다.84) 이렇게 하여 김일성은 귀국한 지 3개월 만에 북한공산당을 장악하게 되었다.

조선공산당 북조선분국 제3차 확대집행위원회는 폐막에 앞서 “북부조선당공작의 착오와 결점에 대한 결정서”를 채택했는데, 그것은 김일성의 보고와 제의를 거의 그대로 받아들인 것이었다. 다른 것은 김일성이 4,530명이라고 한 당원수를 7,000명이라고 고친 것 정도였다.85)⊙

1) 전현수,「소련군의 북한 진주와 대북한정책」, 『한국독립운동사연구』9집, 독립기념관 한국독립운동사연구소, 1995. 6, p. 362 ; 기광서,「러시아연방 국방성중앙문서보관소 소재 해방후 북한정치사 관련 자료 개관」, 한국정신문화연구원 편,『해방 전후사 사료 연구Ⅱ』, 선인, 2002, p. 118.

2) 전현수, 앞의 글, pp. 362~363 ; 김국후,『비록·평양의 소련군정』, 한울, 2008, pp. 88~90. 3) 金炳淵,「北傀中央으로서의 平壤小誌」, 金炳淵 編,『平壤誌』, 平南民報社, 1964, p. 49~50. 4) 『解放後四年間의 國內外重要日誌(1945. 8~1949. 3)』, 民主朝鮮社, 1949, p. 12. 5) 전현수, 앞의 글, p. 363 ; 기광서, 앞의 글, pp. 121~122.

6) 『正路』1945년 11월 25일자,「北朝鮮諸行政局의 組織」,『北韓關係史料集 31』, 國史編纂委員會, 1999, pp. 64~65 ; 김학준,『북한의 역사 제1권』, 서울대학교출판부, 2008, pp. 850~852. 7) Robert A. Scalapino and Chong-sik Lee, Communism in Korea, vol. Ⅰ, The University of California Press, 1973, p. 332 ; Erik van Ree, Socialism in One Zone ─ Stalin’s Policy in Korea 1945-1947, Berg Publishers Limited, 1989, pp. 111~112. 8) 전현수, 앞의 글, pp. 363~364. 9) 吳泳鎭,『하나의 證言』, 中央文化社, 1952, p. 139 ; 趙靈岩,『古堂曺晩植』, 政治新聞社, 1953, p. 60. 10) 가브릴 코로트코프 지음, 어건주 옮김,『스탈린과 김일성(Ⅰ)』, 東亞日報社, 1992, p. 216. 11) 金昌順,『北韓十五年史』, 知文閣, 1961, p. 190. 12) Erik van Ree, op. cit., p. 112. 13) 『正路』1945년 12월 5일자,「北朝鮮行政局의 職務와 事業」,『北韓關係史料集 31』, p. 74.

14) 김일성,「진정한 인민의 정부를 수립하기 위하여」,『김일성전집(2)』, 조선로동당출판사, 1992, p. 274. 15) 조선중앙통신사 편집,『해방후10년일지』, 1955, p. 42 ; 서동만,『북조선사회주의체제성립사 1945~1961』, 선인, 2005, p. 80 주66) ; 김학준, 앞의 책, pp. 866~867. 16) 朴炳燁(가명 徐容奎) 證言, 중앙일보 특별취재반,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, 중앙일보사, 1992, p. 172. 17) 서동만, 앞의 책, pp. 80~81. 18) 『解放後四年間의 國內外重要日誌』에는 10월18일로 되어있다. 19) 吳泳鎭, 앞의 책, p. 153 ; http://www. imdb.com/title/tt0024966/plotsummary. 20) 吳泳鎭, 위의 책, pp. 150~158 ;『秘錄·조선민주주의인민공화국』, pp. 98~99.

21) 朴炳燁(徐容奎) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 99 ; 장규식,『민중과 함께한 조선의 간디 ─ 조만식의 민족운동』, 역사공간, 2007, pp. 238~239. 22) 레베데프 證言, 김국후, 앞의 책, p. 126. 23) 金炳淵, 앞의 글, pp. 53~54 ; 朴在昌 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, pp. 102~103. 24) 韓根祖,『古堂曺晩植』, 太極出版社, 1983, pp. 389~390. 25) 金炳淵, 앞의 글, p. 54.

26) 吳泳鎭, 앞의 책, p. 160. 27) 기광서, 앞의 글, p. 134. 28) 金炳淵, 앞의 글, p. 54 ; 朴在昌 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 104. 29) 咸錫憲,「내가 겪은 新義州學生事件」,『씨알의 소리』6호, 씨알의소리사, 1971. 11, p. 38. 30) 김선호,「해방직후 조선민주당의 창당과 변화 ─ 민족통일전선운동을 중심으로」,『역사와 현실』제61호, 한국역사연구회, 2006, pp. 288~289. 31) 朝鮮民主黨,「宣言, 綱領, 政策, 規約」,『北韓解放直後極秘資料(1)』, 高麗書林, 1998, pp. 18~20. 32) 김성보,「북한의 민족주의세력과 민족통일전선운동 ─ 조선민주당을 중심으로」,『역사비평』제18호, 역사문제연구소, 1992, p. 391.

33) 金炳淵, 앞의 글, p. 54. 34) 韓根祖, 앞의 책, p. 391. 35) 金炳淵, 앞의 글, p. 54. 36) 李允榮,『白史李允榮回顧錄』, 史草, 1984, p. 114. 37) 吳泳鎭, 앞의 책, p. 161. 38) 레베데프 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 100. 39) 金炳淵, 앞의 글, p. 54 ; 韓根祖, 앞의 책, p. 392. 40) 李允榮, 앞의 책, p. 115. 41) 金炳淵, 앞의 글, p. 54. 42) 咸錫憲, 앞의 글, p. 39. 43) 金良善,『韓國基督敎解放十年史』, 大韓예수敎長老會總會敎育部, 1956, pp. 62~63. 44) 咸錫憲, 앞의 글, pp. 39~40. 45) 咸錫憲, 위의 글, p. 41.

46) 金良善, 앞의 책, p. 63 ; 北韓硏究所,『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, 北韓硏究所, 1990, pp. 253~256.

47) 『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, pp. 256~261. 48) 咸錫憲, 앞의 글, pp. 42~43. 49) 金仁德 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 169. 50) 咸錫憲, 앞의 글, pp. 43~44, p. 48. 51) 『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, p. 285. 52) 『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 168. 53) Erik van Ree, op. cit., p. 117.

54) 金仁德 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 168 ; 김학준, 앞의 책, p. 884. 55) 김학준, 위의 책, p. 884 56) 『北韓民主統一運動史 平安北道篇』, p. 285. 57) 韓載德,『金日成을 告發한다』, 內外文化社, 1965, p. 211 ; 김석형 구술, 이향규 정리,『나는 조선노동당원이오!』, 선인, 2001, pp. 154~157, pp. 249~251. 58) 新義州反共學生義擧紀念會,『鴨錄江邊의 횃불 ─ 新義州反共學生義擧眞相記』, 靑丘出版社, 1964, pp. 49~50. 59) 김석형 구술, 이향규 정리, 앞의 책, pp. 156~157. 60) 任昌孝 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 169. 61) 김학준, 앞의 책, p. 887. 62) 김학준, 위의 책, p. 875. 63) 柳吉在,『北韓의 國家建設과 人民委員會의 役割 1945~1947』, 高麗大學校博士學位論文, 1995, pp. 167~170 ; 서동만, 앞의 책, pp. 80~82.

64) 김학준, 앞의 책, pp. 855~856. 65) Erik van Ree, op. cit., pp. 120~121. 66) 鄭律(鄭尙進) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 178. 67) 鄭律 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 180. 68) 『秘錄·조선민주주의인민공화국』, pp. 177~183 ; 박 왈렌친 證言, 김국후, 앞의 책, pp. 96~98. 69) Erik van Ree, op. cit., p. 121. 70) 안드레이 란코프 지음, 김광린 옮김,『소련의 자료로 본 북한 현대정치사』, 오름, 1999, p. 176. 71) 김국후, 앞의 책, p. 96. 72) 姜尙昊 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 184. 73) 김학준, 앞의 책, pp. 807~809. 74) 朴炳燁(徐容奎) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 174.

75) 徐輝 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 161. 76) 徐輝 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 145. 77) 「북조선로동당제2차대회 회의록」,『朝鮮勞動黨大會資料集(第一輯)』, 國土統一院, 1980, p. 223. 78) 「북조선로동당제2차대회 회의록」, p. 143.

79) 『正路』1945년 12월21일자,「朝共北部朝鮮分局擴大執行委員會(第三次)」,『北韓關係史料集 31』, pp. 83~84 ; 朴炳燁(徐容奎) 證言,『秘錄·조선민주주의인민공화국』, p. 174. 80) 金日成,「北部朝鮮黨工作의 錯誤와 缺點에 대하야 ─ 朝共北朝鮮分局中央第三次擴大執行委員會에서 報告」, 太成洙 編,『黨文獻集(一) 黨의 政治路線及黨事業結果』, 正路社出版部, 1946, p. 1. 81) 太成洙 編, 위의 책, pp. 1~10.

82) 梁好民, 『한반도의 격동 1세기 반(上)』, 한림대학교출판부, 2010, pp. 366~367. 83) 김일성,「북조선공산당 각급당단체들의 사업에 대하여」,『김일성전집(2)』, p. 418. 84) 김학준, 앞의 책, p. 922. 85) 太成洙 編, 앞의 책, p. 11.