⊙ 82세 노인의 무작정 가출… 늘 집 떠날 생각하다가 결심

⊙ 톨스토이, 소박한 농민의 삶과 귀족의 생활 사이에서 갈등

⊙ 톨스토이가 마지막을 보낸 아스타포보역은 레프 톨스토이역으로 변해

⊙ 톨스토이, 소박한 농민의 삶과 귀족의 생활 사이에서 갈등

⊙ 톨스토이가 마지막을 보낸 아스타포보역은 레프 톨스토이역으로 변해

- 모스크바 톨스토이 박물관의 톨스토이 동상 앞에 선 이정식 작가.

이정식(李廷湜·전 CBS 사장) 여행작가가 쓴 《톨스토이의 가출》(황금물고기)이 출간됐다. 저자는 이 책을 쓰기 위해 러시아를 여러 차례 방문했다. 러시아의 대문호(大文豪) 레프 톨스토이(1828~1910년)가 남긴 흔적을 다각적인 접근을 통해 발견하기 위해서였다. 당대 톨스토이는 세계에서 가장 유명한 소설가이자 사상가였다. 제정(帝政) 러시아 말기 그의 영향력은 차르를 능가할 정도였고 그의 작품 《전쟁과 평화》 《안나 카레니나》 《부활》 등은 고전으로 손꼽히는 작품이다.

앞서 이정식 작가는 지난 2020년과 2021년 도스토옙스키의 일생을 주제로 한 러시아 문학기행 책 2권을 펴냈었다.

세 번째 문학기행인 《톨스토이의 가출》에서 이 작가는 톨스토이의 말년을 되짚어보며 글을 시작한다. 1910년 10월 28일 동트기 전 대문호는 주치의 듀산 마코비츠키와 함께 아내 소피야(1844~1919년) 몰래 집을 나선다.

누이동생 동네에서 당분간 지내려 했으나…

행선지를 정하고 집을 나온 것이 아니었다. 늘 집을 떠날 생각을 하다가 떠나겠다는 결심을 어느 날 갑자기 실행에 옮긴 것이다. 전날 밤, 톨스토이는 마코비츠키와 자기를 따르는 유일한 자식인 막내딸 사샤(알렉산드라)에게 이 같은 결심을 나지막이 밝히고 짐을 꾸리도록 했다. 소피야가 이를 알게 되면 큰 소동이 일어날 것이 분명했기 때문이다.

이 작가에 따르면 톨스토이와 마코비츠키는 마차를 타고 영지에서 가까운 야센키역으로 갔다. 일단 여동생이 있는 샤모르디노로 가기로 하고 코젤스키까지 가는 기차를 탔다. 처음에는 1등칸에 탔으나 자신의 호사스러운 생활에 대해 늘 죄책감을 갖고 있던 톨스토이는 동행한 마코비츠키에게 3등칸으로 옮겨가자고 했다. 3등칸은 노동자로 가득했고, 냉기가 흐르며 비좁기 그지없었다.

중간역에서 3등칸에 올라가자 사람들이 톨스토이를 알아봤다. 노동자로 보이는 사람들이 톨스토이 주위로 다가와 말을 건넸다. 사람들은 톨스토이에게 “좋은 정부의 형태는 무엇이며 조세 제도는 어떠해야 하느냐” 등의 질문을 던졌다. 톨스토이는 객차 중앙에 서서 이야기를 시작했다. 전날 밤잠도 제대로 못 자고 나온 82세 노인으로서는 대단한 체력이 아닐 수 없었다. 그가 이렇게까지 해야 했던 이유는 무엇이었을까. 이정식 작가의 설명을 나중에 듣기로 하자.

톨스토이는 집을 떠난 첫날인 28일, 샤모르디노에서 멀지 않은 옵티나 수도원에서 하룻밤을 묵었다. 이 수도원은 《죄와 벌》의 작가 도스토옙스키(1821~1881년)가 1878년 6월 젊은 철학자 솔로비요프와 함께 방문해 이틀간 머물렀던 곳이다. 도스토옙스키가 막내 아들을 잃고 상심해 있을 때였다. 톨스토이는 바로 이곳에서 그의 생애 마지막 글이 된, 사형제의 폐지를 주장하는 《유효한 수단》의 원고를 마무리했다.

톨스토이는 다음 날인 29일 오후, 여동생 마리야가 있는 샤모르디노 수도원을 찾아가 저녁을 같이하며 오랫동안 대화를 나눴다. 마리야는 원래 수녀는 아니었으나 신앙심이 깊었으며 노년에 들어서 1891년 수녀가 되어 이 수도원에서 생활하고 있었다. 톨스토이는 이곳에 농가를 한 채 빌려 당분간 지낼 생각을 했다.

가출 3일째인 30일, 여행 짐을 챙겨주었던 막내 딸 사샤가 그녀의 친구 바르바라와 함께 샤모르디노로 왔다. 아버지의 여행에 합류하기 위해서였다.

자살 소동을 듣고 소피야에게 편지를 쓴 톨스토이

사샤는 톨스토이가 집을 떠난 날, 어머니 소피야가 자살하기 위해 영지 호수에 뛰어들었다가 구출된 일 등을 이야기하고 어머니가 곧 아버지를 찾아 나설 것이라고 말했다. 샤모르디노에 와 있는 것 정도는 금방 알아낼 것이라고 했다. 톨스토이는 불안감을 느꼈을지 모른다. 이 작가는 “사샤의 말을 듣고는 소피야가 들이닥치기 전에 빨리 샤모르디노를 떠나야겠다고 생각했다”고 말했다.

다음 날인 31일 이른 새벽 톨스토이는 일행을 전부 깨워 출발 준비를 시키고, 곧바로 마차를 타고 코젤스크역으로 출발했다. 샤모르디노를 떠나던 날 톨스토이는 아내 소피야에게 편지를 썼다.

〈모든 힘을 당신이 원하는 — 지금은 나의 귀환일 테지만 — 모든 것이 이루어지게끔 하는 데 쏟아붓지 말고, 스스로 자신의 마음을 평온케 하는 데 사용하도록 노력해보시오.… 당신을 사랑하지 않기 때문에 내가 떠나왔다고 생각하지 말았으면 하오. 나는 온 마음으로 당신을 사랑하고 있고 당신을 가벼이 여기고 있소. 하지만 지금 내가 하고 있는 것과는 다른 방식으로는 할 수 없었소.〉

전날 사샤의 말을 듣고 톨스토이 일행은 다음 행선지를 논의했다. 처음에는 불가리아나 튀르키예를 이야기하다가 기차로 바로 갈 수 있는 러시아 남쪽의 노보체르카스크로 가기로 했다.

그곳은 흑해 북부의 아조프해와 가깝고 캅카스에서도 그렇게 멀지 않다. 그곳을 택한 이유는 사촌 데니센코가 그 땅에 영지를 갖고 있기 때문이었다. 이 작가는 “그곳은 2022년 2월 우크라이나 전쟁이 시작된 우크라이나 동부 돈바스 지역과 가깝다”고 설명했다.

사촌 데니센코는 톨스토이를 좋아했고, 서로 편지도 주고받는 사이였다. 일단은 그곳으로 가서 다음 행선지를 생각해보기로 했다. 묵고 있던 샤모르디노에서 코젤스크역까지는 14km에 불과했지만, 길이 나빠 시간이 많이 걸렸다.

일행은 톨스토이와 주치의 마코비츠키, 사샤와 바르바라 등 네 명이 되었다. 코젤스크역에 도착해 신문 몇 개를 샀는데, 1면 머리기사가 모두 톨스토이의 가출에 관한 것이었다. 톨스토이 자신도 일행도 모두 놀랐다.

역에 나온 사람들이 톨스토이를 금방 알아보고 주위로 몰려들었다. 기차 안에서도 마찬가지였다. 그런데 톨스토이는 그날 아침부터 왠지 힘이 없어 보였다. 마코비츠키가 체온을 재어보니 39도였다. 심상치 않았다. 마코비츠키는 샤모르디노를 급하게 떠나온 것을 후회했다. 연기 자욱한 객차 안에 앉아 있는 톨스토이의 상태는 점점 안 좋아지고 있었다. 이 작가의 말이다.

“마코비츠키는 톨스토이가 더 이상 여행을 하는 것은 위험하다고 생각했고, 다음 역은 아스타포보역이었죠. 마코비츠키는 톨스토이에게 이곳에서 내리자고 했어요. 역에서 내린 후 처음에는 인근의 괜찮은 집을 교섭했으나 주인이 톨스토이의 이름을 듣고는 환자를 집에 들이기를 거절했어요.

그래서 역장 오졸린에게 도움을 청했어요. 오졸린은 친절한 사람이었어요. 마코비츠키의 말에 필요한 기간만큼 자신의 손님이 되어도 좋다고 했습니다.”

톨스토이, 몰래 가출한 이유는…

나지막한 역장 관사는 역 바로 아래에 있었다. 톨스토이는 방에 들어가 침대에 몸을 뉘었다. 의사가 왔다. 병명은 폐렴이었다. 그는 갑작스러운 병을 이기지 못하고 일주일 후인 1910년 11월 7일 오전 6시5분에 생을 마쳤다. 가출 열흘 만이었다.

톨스토이는 82세의 고령에도 불구, 왜 몰래 가출을 감행한 것일까.

이 작가는 “근본적으로 소피아와의 불화가 가출의 원인이었지만 또 다른 이유도 있었다”며 이렇게 설명했다.

“자신의 추종자들로부터, ‘당신은 가난한 삶의 위대함을 설교하면서 실제로는 야스나야 폴랴나의 큰 영지에서 호사스러운 생활을 하고 있지 않으냐’ ‘행동으로 모범을 보여달라’는 요구가 이어졌습니다. 이 역시 가출에 영향을 미친 것으로 보입니다.”

톨스토이는 그의 저서를 통해 이마에 땀 흘리는 소박한 농민의 삶에서 인생의 의의를 찾을 수 있다고 주장해왔지만 귀족으로서 그의 삶의 방식은 정작 달라진 것이 없었다. 따라서 스스로의 모순적 삶에 대해 톨스토이는 늘 마음의 부담을 갖고 있었다. 이 작가의 말이다.

“가출하던 날 소피야에게 쓴 편지 속에 ‘무엇보다도 호사스러운 생활을 계속하는 게 괴로워서 견디지 못하겠소’라고 적은 것이 그것입니다. 톨스토이가 받고 있던 심리적 압박의 한 부분을 드러낸 것이라고 할 수 있어요.”

톨스토이가 심각한 폐렴 증세로 역장 관사에 앓아누웠다는 소식이 전해지자 작은 마을이 사람들로 북새통을 이루기 시작했다. 소피야도 그 작은 역에 도착했지만 남편 톨스토이를 만날 수는 없었다.

驛長 관사에서 生을 마치다

11월 7일 새벽, 임종 직전에야 방에 들어갈 수 있었으나 이미 혼수상태여서 말 한마디 나눌 수 없었다고 한다. 톨스토이는 이날 새벽 6시5분 끝내 숨을 거두었다. 48년 함께 산 부부의 마지막치고는 너무나 어이없는 장면이 아닐 수 없다.

다음 날인 11월 8일 톨스토이의 주검 옆에서 소피야를 만나 그녀의 이야기를 듣고 기록한 이가 있었다. 훗날 《닥터 지바고》로 세계적 작가의 반열에 오르는 보리스 파스테르나크(1890~1960년)다. 그는 죽기 3년 전에 펴낸 자전적 작품인 《사람들과 상황》에서 당시의 목격담을 이렇게 썼다.

〈소피야 아느레예브나는 계속해서 자신을 정당화했다. 그녀는 자신이 고인에게 헌신했고 고인의 사상을 이해하는 데 있어 경쟁자들보다 나음을, 또 그들보다 고인을 더 잘 돌보았음을 입증해줄 것을 아버지에게 부탁했다. 아아, 나는 생각했다. 인간은 정말 이런 상태까지 이를 수 있단 말인가? 더욱이 그가 톨스토이의 아내라면.〉

파스테르나크는 또 톨스토이에 대해서는 이렇게 썼다.

〈방 한구석에 놓인 고인의 모습은 산(山)이 아니라, 생전에 그가 수십 명씩 묘사해 작품 지면에 산재시켰던 그 작은 노인들 중 하나인 주름 가득한 조그만 노인이었다.〉

아스타포보 역장 관사를 찾아가다

이정식 작가는 톨스토이가 숨을 거둔 아스타포보 역장 관사를 찾아갔다. 이 관사는 이제 톨스토이 기념박물관으로 변해 있었다. 지역의 이름도 아스타포보에서 레프 톨스토이로 바뀌었고 역 이름도 자연히 레프 톨스토이역이 되었다. 그곳은 모스크바 남쪽 380km 지점에 있다. 과거에는 사람이 타고 내리는 일반 역이었으나 그간 여객 수가 줄어들면서 몇 년 전부터 화물만 취급하는 역으로 바뀌어버렸다 한다. 이 작가는 “모스크바에서 기차를 타고 곧바로 갈 수 없다”고 했다.

이 작가는 “이 책에 싣지 못한 원고들이 많은데 다음 책에 싣도록 하겠다”고 했다. 톨스토이 작품 중 《전쟁과 평화》 《안나 카레니나》 《부활》의 여러 에피소드와 《참회록》 《카프카스의 포로》 《하지 무라트》 등 여타 작품들을 읽으면서 흥미롭고 인상적인 부분을 정리, 여러 번의 러시아 여행 경험과 자료 조사를 바탕으로 자신만의 독특한 해석을 가미할 것이라고 한다. 노벨문학상 수상 작가인 《고요한 돈강》의 숄로호프, 《이반 데니소피치, 수용소의 하루》의 솔제니친에 대해서도 담겠다고 말하는 그의 눈은 그가 몇 해 전 몽골에서 보았던 북극성처럼 빛나고 있었다. 벌써부터 새 작품이 기다려진다. 늘 탐구하는 여행작가인 그의 눈을 통해 우리가 세상을 보고, 새로운 세상에 발을 딛는 이런 편안한 여행은 사치가 아닐까?⊙

앞서 이정식 작가는 지난 2020년과 2021년 도스토옙스키의 일생을 주제로 한 러시아 문학기행 책 2권을 펴냈었다.

세 번째 문학기행인 《톨스토이의 가출》에서 이 작가는 톨스토이의 말년을 되짚어보며 글을 시작한다. 1910년 10월 28일 동트기 전 대문호는 주치의 듀산 마코비츠키와 함께 아내 소피야(1844~1919년) 몰래 집을 나선다.

누이동생 동네에서 당분간 지내려 했으나…

행선지를 정하고 집을 나온 것이 아니었다. 늘 집을 떠날 생각을 하다가 떠나겠다는 결심을 어느 날 갑자기 실행에 옮긴 것이다. 전날 밤, 톨스토이는 마코비츠키와 자기를 따르는 유일한 자식인 막내딸 사샤(알렉산드라)에게 이 같은 결심을 나지막이 밝히고 짐을 꾸리도록 했다. 소피야가 이를 알게 되면 큰 소동이 일어날 것이 분명했기 때문이다.

이 작가에 따르면 톨스토이와 마코비츠키는 마차를 타고 영지에서 가까운 야센키역으로 갔다. 일단 여동생이 있는 샤모르디노로 가기로 하고 코젤스키까지 가는 기차를 탔다. 처음에는 1등칸에 탔으나 자신의 호사스러운 생활에 대해 늘 죄책감을 갖고 있던 톨스토이는 동행한 마코비츠키에게 3등칸으로 옮겨가자고 했다. 3등칸은 노동자로 가득했고, 냉기가 흐르며 비좁기 그지없었다.

중간역에서 3등칸에 올라가자 사람들이 톨스토이를 알아봤다. 노동자로 보이는 사람들이 톨스토이 주위로 다가와 말을 건넸다. 사람들은 톨스토이에게 “좋은 정부의 형태는 무엇이며 조세 제도는 어떠해야 하느냐” 등의 질문을 던졌다. 톨스토이는 객차 중앙에 서서 이야기를 시작했다. 전날 밤잠도 제대로 못 자고 나온 82세 노인으로서는 대단한 체력이 아닐 수 없었다. 그가 이렇게까지 해야 했던 이유는 무엇이었을까. 이정식 작가의 설명을 나중에 듣기로 하자.

톨스토이는 집을 떠난 첫날인 28일, 샤모르디노에서 멀지 않은 옵티나 수도원에서 하룻밤을 묵었다. 이 수도원은 《죄와 벌》의 작가 도스토옙스키(1821~1881년)가 1878년 6월 젊은 철학자 솔로비요프와 함께 방문해 이틀간 머물렀던 곳이다. 도스토옙스키가 막내 아들을 잃고 상심해 있을 때였다. 톨스토이는 바로 이곳에서 그의 생애 마지막 글이 된, 사형제의 폐지를 주장하는 《유효한 수단》의 원고를 마무리했다.

톨스토이는 다음 날인 29일 오후, 여동생 마리야가 있는 샤모르디노 수도원을 찾아가 저녁을 같이하며 오랫동안 대화를 나눴다. 마리야는 원래 수녀는 아니었으나 신앙심이 깊었으며 노년에 들어서 1891년 수녀가 되어 이 수도원에서 생활하고 있었다. 톨스토이는 이곳에 농가를 한 채 빌려 당분간 지낼 생각을 했다.

가출 3일째인 30일, 여행 짐을 챙겨주었던 막내 딸 사샤가 그녀의 친구 바르바라와 함께 샤모르디노로 왔다. 아버지의 여행에 합류하기 위해서였다.

자살 소동을 듣고 소피야에게 편지를 쓴 톨스토이

사샤는 톨스토이가 집을 떠난 날, 어머니 소피야가 자살하기 위해 영지 호수에 뛰어들었다가 구출된 일 등을 이야기하고 어머니가 곧 아버지를 찾아 나설 것이라고 말했다. 샤모르디노에 와 있는 것 정도는 금방 알아낼 것이라고 했다. 톨스토이는 불안감을 느꼈을지 모른다. 이 작가는 “사샤의 말을 듣고는 소피야가 들이닥치기 전에 빨리 샤모르디노를 떠나야겠다고 생각했다”고 말했다.

다음 날인 31일 이른 새벽 톨스토이는 일행을 전부 깨워 출발 준비를 시키고, 곧바로 마차를 타고 코젤스크역으로 출발했다. 샤모르디노를 떠나던 날 톨스토이는 아내 소피야에게 편지를 썼다.

〈모든 힘을 당신이 원하는 — 지금은 나의 귀환일 테지만 — 모든 것이 이루어지게끔 하는 데 쏟아붓지 말고, 스스로 자신의 마음을 평온케 하는 데 사용하도록 노력해보시오.… 당신을 사랑하지 않기 때문에 내가 떠나왔다고 생각하지 말았으면 하오. 나는 온 마음으로 당신을 사랑하고 있고 당신을 가벼이 여기고 있소. 하지만 지금 내가 하고 있는 것과는 다른 방식으로는 할 수 없었소.〉

전날 사샤의 말을 듣고 톨스토이 일행은 다음 행선지를 논의했다. 처음에는 불가리아나 튀르키예를 이야기하다가 기차로 바로 갈 수 있는 러시아 남쪽의 노보체르카스크로 가기로 했다.

그곳은 흑해 북부의 아조프해와 가깝고 캅카스에서도 그렇게 멀지 않다. 그곳을 택한 이유는 사촌 데니센코가 그 땅에 영지를 갖고 있기 때문이었다. 이 작가는 “그곳은 2022년 2월 우크라이나 전쟁이 시작된 우크라이나 동부 돈바스 지역과 가깝다”고 설명했다.

사촌 데니센코는 톨스토이를 좋아했고, 서로 편지도 주고받는 사이였다. 일단은 그곳으로 가서 다음 행선지를 생각해보기로 했다. 묵고 있던 샤모르디노에서 코젤스크역까지는 14km에 불과했지만, 길이 나빠 시간이 많이 걸렸다.

일행은 톨스토이와 주치의 마코비츠키, 사샤와 바르바라 등 네 명이 되었다. 코젤스크역에 도착해 신문 몇 개를 샀는데, 1면 머리기사가 모두 톨스토이의 가출에 관한 것이었다. 톨스토이 자신도 일행도 모두 놀랐다.

역에 나온 사람들이 톨스토이를 금방 알아보고 주위로 몰려들었다. 기차 안에서도 마찬가지였다. 그런데 톨스토이는 그날 아침부터 왠지 힘이 없어 보였다. 마코비츠키가 체온을 재어보니 39도였다. 심상치 않았다. 마코비츠키는 샤모르디노를 급하게 떠나온 것을 후회했다. 연기 자욱한 객차 안에 앉아 있는 톨스토이의 상태는 점점 안 좋아지고 있었다. 이 작가의 말이다.

“마코비츠키는 톨스토이가 더 이상 여행을 하는 것은 위험하다고 생각했고, 다음 역은 아스타포보역이었죠. 마코비츠키는 톨스토이에게 이곳에서 내리자고 했어요. 역에서 내린 후 처음에는 인근의 괜찮은 집을 교섭했으나 주인이 톨스토이의 이름을 듣고는 환자를 집에 들이기를 거절했어요.

그래서 역장 오졸린에게 도움을 청했어요. 오졸린은 친절한 사람이었어요. 마코비츠키의 말에 필요한 기간만큼 자신의 손님이 되어도 좋다고 했습니다.”

톨스토이, 몰래 가출한 이유는…

|

| 톨스토이의 사망 시각인 오전 6시5분에 맞춰져 있는 아스타포보역의 시계. |

톨스토이는 82세의 고령에도 불구, 왜 몰래 가출을 감행한 것일까.

이 작가는 “근본적으로 소피아와의 불화가 가출의 원인이었지만 또 다른 이유도 있었다”며 이렇게 설명했다.

“자신의 추종자들로부터, ‘당신은 가난한 삶의 위대함을 설교하면서 실제로는 야스나야 폴랴나의 큰 영지에서 호사스러운 생활을 하고 있지 않으냐’ ‘행동으로 모범을 보여달라’는 요구가 이어졌습니다. 이 역시 가출에 영향을 미친 것으로 보입니다.”

톨스토이는 그의 저서를 통해 이마에 땀 흘리는 소박한 농민의 삶에서 인생의 의의를 찾을 수 있다고 주장해왔지만 귀족으로서 그의 삶의 방식은 정작 달라진 것이 없었다. 따라서 스스로의 모순적 삶에 대해 톨스토이는 늘 마음의 부담을 갖고 있었다. 이 작가의 말이다.

“가출하던 날 소피야에게 쓴 편지 속에 ‘무엇보다도 호사스러운 생활을 계속하는 게 괴로워서 견디지 못하겠소’라고 적은 것이 그것입니다. 톨스토이가 받고 있던 심리적 압박의 한 부분을 드러낸 것이라고 할 수 있어요.”

톨스토이가 심각한 폐렴 증세로 역장 관사에 앓아누웠다는 소식이 전해지자 작은 마을이 사람들로 북새통을 이루기 시작했다. 소피야도 그 작은 역에 도착했지만 남편 톨스토이를 만날 수는 없었다.

驛長 관사에서 生을 마치다

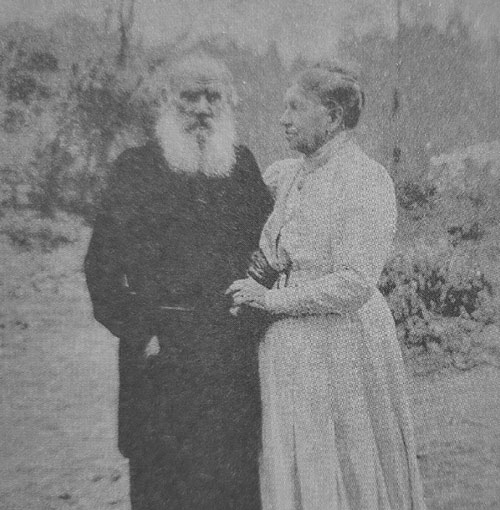

|

| 톨스토이와 소피야. 1910년 9월 25일 찍은 톨스토이 부부의 마지막 사진이다. |

다음 날인 11월 8일 톨스토이의 주검 옆에서 소피야를 만나 그녀의 이야기를 듣고 기록한 이가 있었다. 훗날 《닥터 지바고》로 세계적 작가의 반열에 오르는 보리스 파스테르나크(1890~1960년)다. 그는 죽기 3년 전에 펴낸 자전적 작품인 《사람들과 상황》에서 당시의 목격담을 이렇게 썼다.

〈소피야 아느레예브나는 계속해서 자신을 정당화했다. 그녀는 자신이 고인에게 헌신했고 고인의 사상을 이해하는 데 있어 경쟁자들보다 나음을, 또 그들보다 고인을 더 잘 돌보았음을 입증해줄 것을 아버지에게 부탁했다. 아아, 나는 생각했다. 인간은 정말 이런 상태까지 이를 수 있단 말인가? 더욱이 그가 톨스토이의 아내라면.〉

파스테르나크는 또 톨스토이에 대해서는 이렇게 썼다.

〈방 한구석에 놓인 고인의 모습은 산(山)이 아니라, 생전에 그가 수십 명씩 묘사해 작품 지면에 산재시켰던 그 작은 노인들 중 하나인 주름 가득한 조그만 노인이었다.〉

아스타포보 역장 관사를 찾아가다

|

| 이정식 여행작가의 《톨스토이의 가출》 |

이 작가는 “이 책에 싣지 못한 원고들이 많은데 다음 책에 싣도록 하겠다”고 했다. 톨스토이 작품 중 《전쟁과 평화》 《안나 카레니나》 《부활》의 여러 에피소드와 《참회록》 《카프카스의 포로》 《하지 무라트》 등 여타 작품들을 읽으면서 흥미롭고 인상적인 부분을 정리, 여러 번의 러시아 여행 경험과 자료 조사를 바탕으로 자신만의 독특한 해석을 가미할 것이라고 한다. 노벨문학상 수상 작가인 《고요한 돈강》의 숄로호프, 《이반 데니소피치, 수용소의 하루》의 솔제니친에 대해서도 담겠다고 말하는 그의 눈은 그가 몇 해 전 몽골에서 보았던 북극성처럼 빛나고 있었다. 벌써부터 새 작품이 기다려진다. 늘 탐구하는 여행작가인 그의 눈을 통해 우리가 세상을 보고, 새로운 세상에 발을 딛는 이런 편안한 여행은 사치가 아닐까?⊙