"노란 숲 속에 두 갈래 길이 있었습니다/...../ 많은 세월이 흐른 뒤에/ 어딘가에서 한숨을 내쉬며 말 하리/ 숲 속에 두 갈래 길이 나뉘어/ 나는 결국 인적이 드믄 길을 택했노라고/ 그로 인해 이렇게 모든 것이 달라져 있노라고."

미국 시인(詩人) '프로스트(Robert Lee Frost, 1874-1963)'의 시(詩) <가지 않은 길>의 일부다. 시(詩)는 '길의 선택에 의해서 생(生)이 달라진다'는 것을 암시한다. 충분히 납득이 간다.

필자는 얼마 전, 길의 선택에 의해서 모든 것이 달라진 400년 전의 한 인물의 묘지를 찾았다. 그것도 자의(自意)가 아닌 타의(他意)에 의해서 선택된 길이었기에 더욱 관심이 쏠렸던 것이다.

'그 이름 이종환(李宗歡)-'

|

| 이종환 부부의 묘 |

필자가 가까스로 그의 묘지를 찾았으나, 묘비에 새겨져 있는 이름을 알아보기까지 제법 시간이 걸렸다. 400년의 세월을 비바람 맞으며, 존경과 질시(疾視)의 갈림길에서 흔들려 왔으니 당연한 일이다.

그가 어떤 연유로 수수께끼 같은 생을 사가(佐賀)에서 살았으며, 이곳의 신(神)이 되었을까?

함경도 길주(吉州) 사람

이종환(李宗歡)은 본디 함경도 길주(吉州)사람이다. 그는 1587년 가족들과 함께 고향 앞바다에서 뱃놀이를 하다가 풍랑을 만났다. 가족은 모두 바다에 빠져 죽고 그만 혼자 살아남았다. 바람 부는 대로 물결치는 대로, 조각배에 몸을 의지에 떠내려 간 곳이 바로 일본 땅 '치쿠젠 구로사키(筑前黑崎)'였다. 얼마나 기막힌 두 갈래 길인가. 그 곳은 오늘날의 '기타규슈(北九州)'다.

| '나베시마'가 살던 사가 성(城)의 입구 |

1592년 임진왜란이 발발하자 이종환은 '나베시마 나오시게(鍋島直茂)'의 통역 겸 앞잡이가 되어 조선으로 들어갔다.....조선에서 공(功)을 세운 이종환은 일본으로 귀국한 후 귀족의 반열에 올라 이 지역의 신(神)이 되어 존경을 받게 된 것이다(노성환의 '일본에 남은 임진왜란').

운명의 여신이 생의 진행을 바꿔

| 이종환의 묘에서 예(禮)를 올리는 와타나베(좌)씨와 오츠보(우)씨 |

"이종환에 대해 어떤 생각을 하셨습니까?"

"글쎄요. 참으로 어려운 질문입니다. 처음 듣는 이야기라서 당장에 평가를 내리기 어렵습니다." '오츠보(大坪)'씨가 먼저 말문을 열었다.

"방금, 묘지 앞에서 합장을 하고 기도를 하시지 않았습니까? 잠시라도 무슨 생각을 하셨을 것 같아서요."

"네-. 일단 제가 이곳 사가(佐賀) 출신입니다. 고향 분께 예(禮)를 올리고, 한국에서 400년 만에 저의 친구인 장상인(張相仁)씨가 왔다고 보고 했습니다."

오츠보(大坪)씨는 이종환의 묘비를 한 번 더 만지더니 긴 숨을 내쉬면서 말을 길게 이어갔다. 그는 이종환에 대해 '임진왜란(1592) 때 가토 기요마사(加藤清正)의 부하로 조선 측에 귀화한 사야가(沙也可)-김충선(金忠善)과 정반대의 입장이다'며, '동 시대를 살았던 두 사람 모두 관심을 끈다'고 했다. 그러나, '두 사람의 차이는 분명히 있다'고 강조했다. 의미 없는 전쟁이 싫어서 조선에 투항한 사야가(沙也可), 젊은 시절 바다를 표류해 일본에 도착해 일본 문화에 익숙해지고 동화했던 이 종환. 사람들이 그들에게 '무조건적인 반역의 올가미를 씌우는 것은 아니라는 생각이 든다'고 했다. 그리고, 끝까지 창씨개명을 하지 않고 일본 땅에 '이종환의 이름을 남긴 것도 나름대로 대단한 일이다'고 했다.

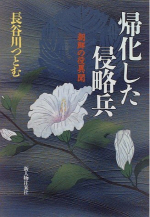

|

| '하세가와 쓰토무'의 소설 '귀화한 침략병'의 표지 |

그 순간 까마귀들이 이리저리 묘지를 넘나들고 있었다. '무라카미 하루키(村上春樹)'의 소설 '까마귀 소년 <해변의 카프카>'의 한 대목이 연상됐다.

"경우에 따라서는 운명이란 끊임없이 진행하는 방향을 바꿔가며, 어느 특정한 지점에 집중되는 국지적인 모래 폭풍과 비슷하지."

우리네 인생, 자신의 의지와 관계없이 진로가 바뀔 수 있다는 것이다. 이종환도 모래 폭풍처럼 운명의 진행이 크게 바뀌었던 것이다. 조국을 배반하고, 다시는 조국에 돌아가지 못하는 운명. 필자는 이종환의 허망한 존재가 오히려 슬프기 짝이 없었다.

고향이 그리워

반대로 김충선은 조선에서 큰 공을 세우고 높은 벼슬을 얻었으나, 그도 하나의 인간이었다. 남쪽에서 바람이 불어오면 뒷산에 올라가 일본의 고향을 그리워하며 눈물을 흘렸다(백지원의 조일전쟁).

이종환도 사가(佐賀)의 명산 '덴잔(天山)'을 향해 날마다 절을 했다. 조선을 향해 절을 올린 것이다. 덴잔(天山)은 사가(佐賀)현 중앙부에 있는 표고 1046m의 산이다. 이 산은 '사가시(佐賀市)'를 비롯해서 '오기시(小城市)', '다쿠시(多久市)', '가라쓰시(唐津市)'에 걸쳐 길게 뻗어있다. 예로부터 영산(靈山)으로 알려진 덴잔(天山)은 겨울바람의 세기와 산정의 구름 모양을 보고 기상을 점쳤다고 전해진다. 이 산의 정상에서 북쪽을 바라보면 바로 조선으로 가는 현해탄(玄海灘)의 검은 물결이 출렁인다.

| 이 지역의 명산인 덴잔(天山)이 멀리 보인다 |

"저 산 너머가 사연 많은 현해탄(玄海灘)이지요?"

운무(雲霧)로 인해 산의 윤곽이 그다지 또렷하지는 않았으나 덴잔(天山)의 산줄기가 긴 흐름을 이어가고 있었다.

필자는 이종환의 묘지를 뒤로하고 '교우엔지(鏡圓寺)'를 떠났다. 발길이 천근만근 무거웠다. 후쿠오카(福岡)로 돌아오는 차 속에서 내내 생각에 잠겼다. 불현듯 톨스토이(L. N. Tolstoi)의 <전쟁과 평화> 중 한 구절이 바람처럼 스쳐갔다.

<각 개인에게는 양면(兩面)의 생활이 있다. 하나는 그 이해가 추상적이 되면 될수록 자유로워지는 개인적인 생활과, 또 하나는 인간이 자기에게 주어진 법칙을 싫든 좋든 이행하지 않으면 안 되는 불가항력적인 집단적인 생활이다....한 번 행해진 행위는 두 번 다시 돌아오는 일이 없고, 시간의 흐름과 함께 다른 사람들의 무수한 행위와 합류하여 역사적인 의의를 띤다.>

'누가 그들의 무덤에 돌을 던지랴'

모두가 전쟁에 의해서 야기된 비극이자 상처이다. 그래서 전쟁은 없어져야 하는 것이다(끝).