|

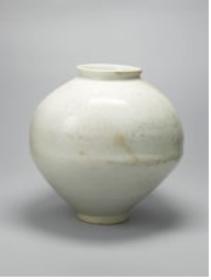

| 조선 백자를 현대에 되살린 권대섭(60) 작가의 달항아리(1) <사진제공: 배기성 씨> |

"흰색의 무명옷은 조선 성리학이 추구한 검박(儉朴)함에 걸맞은 옷이었습니다. 청렴과 결백의 추구는 성리학의 발전과 더불어 더욱더 강조되었습니다. 도자기에 있어서도 성리학적인 사회 분위기가 많이 반영됐던 것입니다."

'윤용이' 문화재위원의 저서 <우리 옛 도자기의 아름다움>이라는 책에 쓰여 있는 흰색의 옷과 백자에 대한 이야기다. 조선 백자는 성리학에 기조(基調) 한 '청렴과 결백'의 순수함을 바탕으로 하고 있다는 것이다. 그러나, 하얀 색깔이라서 처음 대할 때는 차가운 느낌을 가지면서도 보면 볼수록 따뜻하게 느껴지는 것이 바로 백자(白磁)라고 강조하고 있다.

"이상스럽게도 따스함이 배어있는 조선의 도자기!"

미술을 전공한 형 '아사카와 노리다카(淺川伯敎, 1884-1964)'가 한국에서 보내온 편지를 몇 번이나 읽어본 '아사카와 다쿠미(淺川巧)'- 편지를 읽을 때마다 '다쿠미(巧)'의 심장은 고동을 쳤다.

"나는 저 나라의 부름을 받고 있다."

'다쿠미(巧)'는 현해탄을 건너 부산에서 경성 행 기차를 탔다. 경성 역에 형 '노리다카(伯敎)'가 마중 나와 있었다. 집에 도착해서 짐을 내려놓자마자 그는 그동안 쌓인 많은 이야기들을 밀쳐내고 형을 졸랐다.

"형! 편지에 썼던 그 도자기 빨리 보고 싶어."

형 '노리다카(伯敎)'는 미소를 지으며 찬장 문을 열고 도자기들을 꺼내서 나란히 줄을 세웠다. 침묵이 흘렀다. 어떤 설명도 필요 없었다.

권대섭 작가의 달항아리(2) <사진제공: 배기성 씨>

<그 백색의 순수함과 후박(厚朴)함. 그리고 온화함을 수반하고 있었다. '다쿠미(巧)'가 지금까지 보지 못했던 찻잔이었고 항아리였다. 사람을 그리워하는 느낌까지 들었다.>

'에미야 다카유키(江宮隆之)'의 소설 <백자의 사람> 속에 묘사된 백자에 대한 '다쿠미(巧)'의 느낌이 그대로 녹아있는 대목이다.

조선도자명고

<작품이 작자의 생활을 말해주고 애용품이 그 소유자의 생활을 보여주는 것이므로, 조선에서 만들어져서 조선에서 보존되어온 조선시대의 도자기는 조선인의 생활을 웅변으로 잘 말해주고 있다. 이런 물품을 조용히 들여다보면 마치 민족사를 읽는 것과도 같고, 또는 직접 옛날 사람들과 사귀고 있는 느낌마저 든다.>

'아사카와 다쿠미(淺川巧)'가 자신의 저서 <조선도자명고>에 쓴 머리말이다. 도자기에 빠져든 그는 결국 책을 썼다. 이 책은 조선시대 도자기의 명칭을 고찰해 올바른 용도를 밝히고 제작상의 용어 등을 세세하게 설명했다. 제례기·식기·문방구·화장용구·실내 용구·건축용 재료 등 도자기의 쓰임새에 따라 9가지 종류로 구분해서 정리했다. 참으로 손이 많이 가고 정성이 없이는 할 수 없는 일을 그는 10년 동안 공을 들여 해냈던 것이다.

'다쿠미(巧)'는 마지막 숨을 거두는 순간까지 백자(白磁)를 사랑했다. 다시 한 번 '에미야 다카유키(江宮隆之)'의 소설 <백자의 사람>속으로 들어가 본다.

"여보! 조그만 백자 항아리가 있었지. 그것을 가지고 와서 이 손에 쥐어주기 바라오."

조선 백자 항아리(17C후반-18C전반)

"차가워서 정말 기분이 좋다."

백자가 차가운 것은 그의 열이 아직 높다는 증거다. 그는 죽음의 그림자가 가까이 다가오고 있다는 사실을 모르고 있었다.

"백자란 것은 정말로 좋다. 이렇게 차서 기분이 좋은데, 쳐다보고만 있어도 마음이 따뜻해져 온다."

(백자의 따스함은 마치 당신의 인품 그대로가 아닙니까?)

조선의 소반(밥상)

'아사카와 다쿠미(淺川巧)'가 백자만을 좋아했던 것이 아니다. 그는 조선의 공예품이나 민예품(民藝品)에도 각별한 관심을 가지고 연구에 몰두했다. 그가 1928년에 쓴 <조선의 소반>이 대표적인 사례이다. 그 책의 머리말을 발췌해서 옮겨본다.

<조선의 목공품은 도자기 등과 마찬가지로 특수한 멋을 지녔다. 요즘 들어 목공품에 대한 가치를 새로이 인식하는 사람이 늘고 있지만, 앞으로 더 인정받을 날이 올 것이다. 사방탁자·책상·문갑·장롱·경대·반닫이·베개·편지꽂이(고비) 등과 같이 다양하고 우수한 작품을 볼 수 있다. 1928년 12월 2일 '아사카와 다쿠미'>

그는 경성에서 이사하는 사람들의 짐을 보면 '가득 실은 갖가지 가재도구 위에 오래되고 아름다운 소반이 보이지 않는 경우가 없었다'고 했다. 그리고, 식탁으로 쓰이는 소반에 대해서 다음과 같이 정의했다.

<조선의 소반은 아름다움에 단정한 모습을 지니고 있으면서도, 우리들의 일상생활에 친숙하게 봉사하며 세월이 흐를수록 아취를 더해가니 공예의 표본이라 부를 수 있다.>

<조선의 소반> 책에는 1924년 조선민족미술관 건립에 앞장섰던 '야나기 무네요시(柳宗悅, 1889-1961)'의 편지도 다음과 같이 다정하게 들어있다.

<지금 쯤 온돌방에서 조선의 소반에 가족이 단란하게 둘러 앉아 조선의 식기로 식사를 하고 있을 무렵이라고 생각하네....어떤 운명인지 자네와 나는 평생 조선을 떼래야 뗄 수 없는 인연을 맺고 사는 것 같네. 서로 할 수 있는 한 힘껏 조선을 위한 일을 하도록 하지...>

'자신(自信)에 찬 날이 올 것이다'

'아사카와 다쿠미(淺川巧)'와 그의 형 '아사카와 노리다카(淺川伯敎)', 그리고 '야나기 무네요시(柳宗悅)'의 조선 사랑이 짙게 배어나는 부분이다.

<피곤에 지쳐 있는 조선이여! 다른 사람의 흉내를 내기보다 지니고 있는 중요한 것을 잃어버리지 않는 다면 멀지 않아 자신(自信)에 찬 날이 올 것이다. 이것은 공예에만 국한된 것이 아니다.>

'아사카와(淺川)' 형제와 평소 친분이 깊었던 경성대 교수 '아베 요시시게(安倍能成, 1883-1966)'는 <조선의 소반>의 원고를 읽어보고 긴 한숨을 내쉬었다. 내용은 더없이 훌륭했지만 "피곤에 지쳐 있는 조선이여!....자신(自信)에 찬 날이 올 것이다"는 서문이 마음에 걸렸기 때문이다.

'조선이 언젠가 일본으로부터 독립해 자신감을 되찾는 날이 온다? 그것은 공예에만 국한된 것이 아니다?'

'아베(安倍)' 교수가 총독부 관리를 만나서 "다구미(巧)씨가 정치사상이 없고 단순히 조선의 미(美)에 관 한 것"이라는 사전 설명이 있었기에 이 책이 무사히 출판될 수 있었다. 세상사 모두 혼자서 해낼 수 없음이다. 사람이 살다보면 타인의 도움을 받는 경우가 많다. 그러나, 그것은 평소 남을 배려하는 마음이 있어야 한다.

"이것은 '다쿠미(巧)' 씨가 좋아했던 백자입니다. 매우 진귀한 물건입니다. 영전에 봉헌 해 주십시오."

다쿠미 씨의 묘지 옆에 세워진 '청화백자추초문각호'

모양의 석상

'다쿠미(巧)' 씨의 기일(忌日)에 백자를 들고 찾아온 조선 노인의 이야기도 전설처럼 들린다. 유난히 조선의 백자를 좋아했던 그는 '백자(白磁)의 사람' 아니, '청백(淸白)의 사람'이다. '다쿠미(巧)' 씨는 조선인·일본인 가리지 않고 따스한 마음으로 대했고, 용기(容器)에도, 밥상에도 심지어 산천초목에도 친절했던 맑은 사람이었던 것이다.

'다쿠미(巧)' 씨는 치열한 삶을 살고 있는 오늘의 우리에게 많은 교훈을 주고 있다. 그가 세상을 뜬지 80년이 넘는 이 시점에서도....(끝).

<참고문헌: 아사카와 다쿠미 평전/ 소설 '백자의 사람'/조선의 소반·조선도자명고/ 우리 옛 도자기의 아름다움/ 도예>