“13대 대통령 취임준비위원회는 발족부터 전두환 전 대통령 측과 노태우 당선인 측이 미묘한 갈등을 빚었습니다. 당시 준비위원 임명권을 갖고 있던 전 전 대통령은 노 당선인이 추천한 6명 중 이춘구 위원장 이름에만 서명했습니다. 다른 사람들은 위원으로 인정하지 않는다는 의미였죠. 그래서 위원장을 제외한 위원들은 행정적 절차를 거치지 않고 일하게 됐습니다”

강용식

74세. 서울대 법과대학 졸업. 서강대 언론홍보대학원, 고려대 언론대학원 최고위언론과정 수료.

TBC 보도국장 대리, KBS 보도국장·보도본부장, 13·14·15대 국회의원, 문화공보부 차관,

국무총리 비서실장, 국회 사무총장 역임. 現 21세기방송통신연구소 이사장.

강용식

74세. 서울대 법과대학 졸업. 서강대 언론홍보대학원, 고려대 언론대학원 최고위언론과정 수료.

TBC 보도국장 대리, KBS 보도국장·보도본부장, 13·14·15대 국회의원, 문화공보부 차관,

국무총리 비서실장, 국회 사무총장 역임. 現 21세기방송통신연구소 이사장.

1988년 1월 14일 국무회의에서 새 정부 출범을 앞두고 정권 인수·인계 및 대통령 취임 행사 준비를 담당할 ‘대통령 취임준비위원회(준비위)’ 설치령을 의결했다. 노태우 당선자는 준비위 위원장에 민정당 대통령선거대책본부장을 맡았던 이춘구(李春九) 의원, 준비위원에는 최병렬(崔秉烈), 강용식(康容植), 현홍주(玄鴻柱), 이진(李進), 김중위(金重緯), 김종인(金鍾仁) 민정당 의원을 기용했다.

全, 盧가 추천한 준비위원 7명 중 1명만 임명

‘13대 준비위’는 1988년 1월 18일 서울 종로구 삼청동 금융연수원 별관에서 공식 출범했다. 당시 준비위에서 대변인을 했던 강용식 전(前) 의원은 “준비위 발족부터 전(全) 대통령 측과 노(盧) 당선인 측이 미묘한 갈등을 빚었다”며 이렇게 말했다.

“당시 준비위원 임명권을 갖고 있던 전통(全統·전두환 대통령)은 노 당선인이 추천한 7명 중 이춘구 위원장 이름에만 서명했습니다. 다른 사람들은 위원으로 인정하지 않는다는 의미였죠. 전통이 제일 먼저 손봐야 할 대상으로 최병렬을 꼽았단 얘기도 돌았고요. 일종의 괘씸죄죠. 그래서 위원장을 제외한 위원들은 행정적 절차를 거치지 않고 일하게 됐습니다.”

—이춘구 의원만 임명한 이유는 뭡니까.

“우리는 다 미운털이 박혔지만, 이춘구 의원은 군(軍) 출신이고, 전통이 예뻐했으니까 임명했을 거예요.”

—준비위가 직무를 수행할 힘이 없었겠네요.

“임명을 받은 위원장이 부르면 아무리 장관이라도 와야죠. 우리도 이미 신문에 다 발표가 됐기 때문에 활동하는 데는 큰 영향이 없었습니다.”

전두환 정권과의 단절을 염두에 둔 노태우 당선자는 새로운 정치주도 세력 형성이라는 목적에 따라 5공 인사가 아닌, 전문성을 갖춘 당내 인사로 준비위를 구성했다. ‘평화적 정권교체’를 치적으로 삼으려던 전두환 대통령 입장에서 이 같은 준비위원 인선(人選)은 달갑지 않았을 수 있다. 이렇게 전·노 양측의 신경전으로 시작부터 삐걱거린 준비위는 또 다른 난관에 봉착했다. 대통령 이·취임식을 누구 위주로 진행하느냐는 문제가 그것이다. 강 전 의원은 “전 대통령은 자신이 직선제를 수용해서 우리 역사상 최초로 평화적 정권이양을 한다는 점을 의식하며 이·취임식을 치르자고 제안했다”고 말했다. 반면 노 당선자 측은 직선으로 당선된 대통령이라는 걸 부각하고 싶어했다.

“전통 측 제안대로 이·취임식을 같이하면 퇴임사와 취임사 중 어떤걸 먼저 합니까. 당연히 퇴임사인데, 그건 말이 안 되는 겁니다. 취임식은 어디까지나 취임할 사람이 중심이어야죠. 준비위에선 당연히 반대를 했죠. 그런데 전통의 퇴임사를 반대하는 준비위원들의 발언록이 전통에게 그대로 보고돼 파문을 일으켰습니다.”

준비위는 정책실무보다 갈등조정에 치중

강 전 의원에 따르면 김윤환(金潤煥) 대통령 비서실장과 안무혁(安武赫) 안기부장이 중재에 나섰다. 그들은 전 대통령에게 “외국에선 이임식과 취임식을 따로 하고, 취임식은 새 대통령 위주로 진행한다”는 사례까지 들어가며 사태를 수습하려 노력했다고 한다. 다음은 강 전 의원의 얘기다.

“두 사람의 중재로 전통이 취임식에서 퇴임사를 안 하는 방향으로 수습되는 듯하다가 중간에 일이 틀어졌습니다. 갑자기 전통 측근 한 명이 울면서 ‘어떻게 이럴 수 있습니까, 각하!’라고 호소하는 바람에 전통의 마음이 바뀌었어요. 전통과 노 당선인을 자유롭게 왕래하던 ‘금융가의 황제(이원조)’가 당시 상황을 이춘구 위원장에게 얘기해 줘 준비위가 발칵 뒤집혔습니다.”

—아무리 취임 전이라고 해도 당선자에게 힘이 쏠리던 시절에 그런 일이 가능합니까.

“물론 그렇지만, 같은 당이고, 두 분의 관계도 있었으니까요. 전통은 퇴임 후에도 상왕(上王)처럼 영향력을 행사하려는 분위기였어요.”

—이·취임식은 따로 하지 않았습니까.

“다시 김윤환씨가 수습해서 전통은 2월 23일 힐튼호텔에서 이임행사를 갖는 걸로 정리했습니다.”

—노태우 당선자가 5공과의 차별화에 신경을 많이 썼습니까.

“그렇죠. 일례로 조각(組閣) 발표문을 당선인에게 보고했을 때 일입니다. 5공 장관 중 3명이 유임됐는데, 당선인이 ‘다 좋은데 유임이 아니라 재임명이라고 해야 하는 것 아닌가’라고 지적했어요. 맞는 말이죠. 그래서 재임명으로 수정하고 발표했습니다.”

대통령취임준비위원회 설치령에 따르면 준비위 직무는 정부 업무의 기본적인 자료수집, 정부의 인적·물적 자원 관리계획 수립, 국가 주요 정책 분석, 대통령 이·취임 행사 준비 등이다. 이후 인수위들이 국정 개혁안을 수립하고, 인사까지 관여하는 것과 비교하면 준비위의 역할과 권한은 제한적이라는 사실을 알 수 있다.

이에 대해 강용식 전 의원은 “같은 당에서 대통령이 당선됐기 때문

에 엄밀히 말하면 정권교체가 아니라서 ‘인수위’와는 규모와 성격이 다를 수밖에 없었다”며 “준비위는 정책 실무보다 5·6공 차별화, 민주화 요구 수용 방안, 국내 갈등 조정 등 당시 시대적 상황에서 6공의 역할을 정립하는 활동을 했다”고 말했다.

“民和委 발족은 崔秉烈의 아이디어”

|

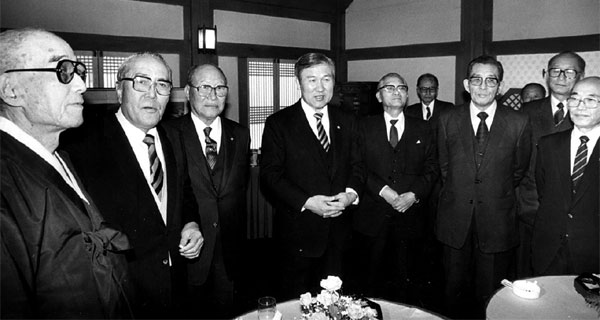

| 노태우 민정당 대표는 1986년 1월 28일 정시위 수석부총무, 강용식 대표위원보좌역, 최상진 부대변인 등을 대동, 제헌동지회 회관을 찾아 10여 명의 제헌위원들과 1시간여 환담했다. |

강 전 의원에 따르면 정무를 맡은 최병렬 위원이 사회 갈등을 봉합하기 위해 내놓은 방안은 ‘민주화합추진위원회(민화위)’ 발족이었다. 민화위에는 독립운동 원로, 정계, 종교계, 법조계, 학계 등 각계 대표 52명이 참여했다. ‘민주 발전’, ‘민주 화합’, ‘사회 개혁’ 등 3개 분과위로 구성된 민화위는 ▲‘5·18’ 관련 화합대책 ▲대사면령 ▲5공까지 누적된 각종 부정 해소책 ▲권위주의 체제 종식 방안 등을 마련했다.

준비위의 정부조직 관련 활동은 과도하게 권한이 집중된 청와대를 개편하고, 내각의 기능을 강화하는 것이었다. 1988년 1월 20일 노태우 당선자는 삼청동 집무실에서 이춘구 위원장으로부터 업무계획을 보고받았다. 이 위원장은 이날 보고에서 노 당선인이 선거 때 공약한 권

위주의 통치 스타일의 청산을 위한 방안으로 청와대 기능 재조정을 포함한 전반적인 정부 운영 변화 등을 보고했다. 이에 따라 대통령의 총리 접견이 주 1회로 정례화됐고, 총리가 실질적으로 내각을 지휘하게끔 됐다.또 노태우 당선자는 “국민과 대통령을 밀접하게 연결하는 역할을 할 수 있도록 청와대를 개편하라”고 준비위에 지시했다. 이에 준비위는 대통령 관련 TV보도의 획일적 운영에서 탈피해 각 방송사가 자율적으로 결정하도록 일임하는 한편 ‘하사(下賜)’, ‘존영(尊影)’ 등 권위주의 색채를 가진 용어들은 과감히 없앤다는 내용의 보고서를 당선자에게 제출했다. 이에 대해 강 전 의원은 “준비위 제안에 따라 언론도 많이 자유로워졌다”며 이렇게 말했다.

“제가 KBS 보도본부장을 할 때 ‘땡전 뉴스’가 있었어요. 그래서 청와대에 ‘못 하겠다’고 얘길 해도 ‘다시 하라’는 답만 내려왔어요. 또 KBS 이원홍(李元洪), MBC 이진희(李振羲) 사장이 서로 장관 되려고 전통에게 충성경쟁을 엄청나게 하니까 밑에서는 죽을 지경이었죠. 그 시절에 비하면 언론 환경이 6공 때 많이 개선된 거죠.”

준비위, 論功行賞 문제로 朴哲彦과 대립

|

| 취임준비위팀 기념촬영. 민정당의 대통령 취임준비위팀이 1988년 2월 19일 조각발표와 함께 사실상 해체되면서 이날 오전 노태우 차기 대통령과 삼청동 임시집무실 현관 앞에서 기념촬영을 했다. |

강용식 전 의원에 따르면 비록 준비위 역할은 제한적이었지만, 많은 사람이 ‘줄 서기’를 위해 몰려들었다고 한다. 인수위원들이 ‘킹메이커’로 불린 ‘공신(功臣)’이었기 때문이다. 다음은 강 전 의원의 말이다.

“대선이 끝나고 유력 일간지들이 대통령을 만든 ‘킹메이커 6인방’이라면서 이춘구, 최병렬, 현홍주, 심명보, 이병기, 그리고 저를 지목했습니다. 그게 나가고 난 뒤 당 안팎에서 질투를 많이 했어요.”

—6인방은 선거에서 어떤 역할을 했습니까.

“이춘구 의원이 선대위원장, 최병렬, 현홍주는 전략, 저는 연설문, 심명보씨는 대변인, 이병기는 보좌역을 맡아 핵심적인 역할을 했어요. 그래서 옆에서 본 기자들이 이 내용을 쓴 건데, 이걸 본 박철언(朴哲彦)의 반발이 의외로 컸습니다. 마치 우리가 언론플레이를 한 것처럼 여겼어요.”

—박철언씨는 어떤 식으로 준비위를 견제했습니까.

“금융연수원 앞 안가에 당선인 집무실이 있었어요. 어느 날 당선인이 최병렬, 현홍주, 저를 불러서 갔더니 ‘고생 많이 했는데 이번에 청와대는 못 들어간다’고 말하는 겁니다. 저는 이게 박철언의 뜻이라고 생각했어요. 그 자리에서 현홍주가 ‘다른 사람은 몰라도 최병렬은 정무수석으로 가야 하지 않습니까?’라고 말해 당선인의 마음을 바꿨죠.”

준비위원 대다수가 盧泰愚 政府 要職 차지

—노태우 대통령은 오래전부터 박철언씨에게 의지했고, 대선에서 공(功)도 월계수회가 크지 않습니까.

“물론 박철언 쪽이 역할을 한 건 맞습니다만, 당 없이 선거를 치를 순 없어요. 그런데 당선인이 사조직 쪽에 무게를 두는 발언을 몇 번 해서 섭섭함을 느낀 적이 있었죠. 또 청와대에 없는 자리를 만들어 박철언을 데리고 들어가려고 하니까 갈등이 심각했습니다.”

강용식 전 의원에 따르면 노태우 당선자는 청와대 안에 정책기획기구를 만들어 박철언 당시 안기부장 특보를 앉히려고 했다. 이에 대해 준비위는 ‘내각의 옥상옥(屋上屋)이 된다’는 이유로 강력하게 반대하고 나섰다. 노 당선인은 한동안 고민했지만, 결국 박철언 특보를 대통령 정책담당보좌관으로 임명했다. 강 전 의원은 “이후에도 박철언 정책보좌관과 이춘구 사단의 알력은 계속됐다”며 “그게 최병렬 정무수석이 청와대에 얼마 못 있고 문공부장관으로 내려온 배경”이라고 말했다.

준비위를 통해 새로운 핵심세력을 형성하고자 한 노태우 당선자의 의도대로 대다수의 위원이 새 정부에서 요직을 맡게 됐다. 6공 출범 당시 청와대와 내각에 참여한 준비위원은 ▲내무부장관 이춘구 ▲국무총리 비서실장 이진 ▲청와대 정무수석 최병렬 ▲법제처장 현홍주 ▲문화공보부 차관 강용식 등이다. 후에 김종인 위원이 보건사회부 장관, 청와대 경제수석을 역임한 것까지 합하면 준비위원 7명 중 6명이 노태우 정부에서 자리를 맡았다.

강용식 전 의원에게 ‘노태우 정부’에 대한 총평을 물었다. 그는 “노 대통령이 퇴임한 뒤가 문제였지, 재임기간은 괜찮았다”며 이렇게 평했다.

“5공은 욕을 많이 먹었지만, 6공은 크게 무리수를 둔 적이 없습니다. 인사도 대체로 괜찮았다고 생각하고요. 거기다 ‘3당 합당’으로 민주화 세력을 끌어안았고, 북방외교, 대북관계 개선 등 역사적 평가를 받을만한 일을 많이 했어요. 그런데 노 대통령이 재임기간에 강경 노조에 유연하게 대응해 ‘물태우’라는 욕을 먹었잖아요. 저는 그거 우리 물대통령이 잘했다고 생각합니다. 과도기에 잘 대처한 거예요.”

—차기 인수위에 조언할 것이 있다면요.

“캠프 중심으로 인수위를 구성하면 안 된다는 겁니다. 그러면 국정이 어떻게 되겠습니까. 대한민국 대통령으로서 국가 발전을 위해 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 인사들을 뽑아 인수위와 내각을 구성해야 합니다.”⊙