Q : 일제강점기에 독도는 어떤 상태에 있었는가?

A : 일제강점기에 독도는 일제의 독도 침탈을 합리화하기 위해 형식상 일본 시마네현 오키시마 소속으로 돼 있었다. 그러나 실제로는 울릉도의 부속도서로 취급되었고, 1905~1914년의 ‘나카이’에게 독점적으로 대부되었던 10년을 제외하고는 울릉도 어부들의 고기잡이 앞마당으로 이용됐다. 독도가 조선에 속한 것이었음을 알고 있던 일본인들은 일제강점기에도 독도를 실질적으로, 또는 형식과 실제 모두에서 조선에 속한 것으로 취급했다. 일제강점기에 독도를 조선부속으로 다룬 여러 가지 자료 가운데서도 특히 주목되는 자료는 일본 육군참모본부 육지측량부의 <지도구역일람도> (地圖區域一覽圖)이다. 일본 육군참모본부는 1936년 3월 대일본제국(日本本州·朝鮮·臺灣·關同州·樺太 포함)의 <지도구역일람도>를 같은 해 4월에 간행하였는데, 이 지도의 목적은 대일본제국에 속한 모든 지역을 본주(本州), 조선(朝鮮), 관동주(關同州), 대만(臺灣), 화태(樺太·사할린), 쿠릴열도(千島列島), 난세이제도(南西諸島), 오가사와라군도(少笠原郡島) 등으로 집단분류했다.

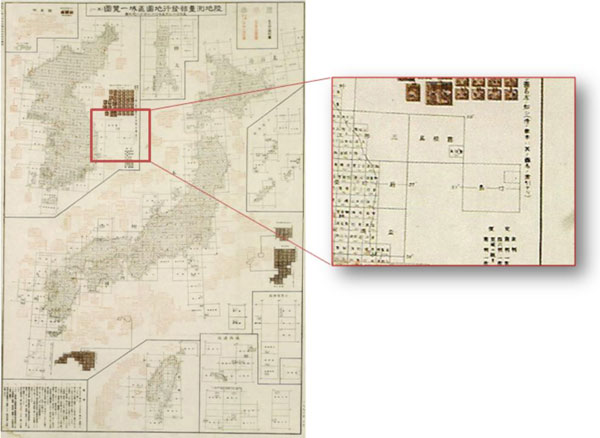

|

| 일본 육군참모본부 육지측량부가 대일본제국을 지역별로 구분한 1936년의 공식 대일본제국 <지도구역일람도>. 일본군은 독도(竹島)를 울릉도의 부속도서에 포함시켜 일본 구역에서 제외하고 조선 구역에 포함시켰다. (서울대학교 중앙도서관 소장) |

일본 육군참모본부는 <지도구역일람도>에서 독도(죽도)를 일본 본토에 넣을 공간이 충분함에도 불구하고 울릉도와 함께 ‘조선 구역’에 포함시키고 죽도의 오른쪽 밖에다 ‘조선 구역’과 ‘일본 본주 구역’을 구분하는 굵은 선을 그어놓았다. <지도구역일람도>는 일제가 패망을 상상하지 않고 대일본제국이 영속한다고 생각했던 1936년에 제작한 지도이다. 일본 육군성이 공식 발행한 것이었기 때문에 결정적으로 중요한 자료가 된다. 독도(竹島)가 어느 지역에 포함되는가, 즉 ‘조선 지역’에 포함되는가 또는 ‘일본 본주 지역’에 포함되는가 여부에 따라, 만일 대일본제국이 외부의 힘에 의해 해체되는 경우에는 독도(竹島)의 귀속이 결정적으로 영향을 받기 때문이다. 일본 육군참모본부가 독도(竹島)를 ‘조선 구역’에 포함시킨 것은 일제 스스로 독도가 울릉도의 부속도서이며 조선 부속령임을 명확히 알고 있었던 것이다. 일본 제국주의가 1945년 8월 15일 패망해 연합국이 일본제국을 해체시킬 때 일본군의 <지도구역일람도>가 가장 중요한 자료 가운데 하나가 되었음은 논란의 여지가 없다. 왜냐하면 연합국 최고사령부가 종래 대일본제국 영토의 특정지역에 대하여, 일본정부의 정치적 행정적 권리의 행사 또는 행사 기도의 정지를 명령한 연합국 최고사령부 지령(SCAPIN) 제677호를 공포했을 때의 특정지역 집단분류가 일본군의 <지도구역일람도>와 거의 일치하기 때문이다.

그간의 자료들이 제시하는 바와 같이 일본 제국주의 국민들은 물론이요 일본정부까지도 실질적으로, 또는 형식과 실질 모두에서 독도(竹島)를 조선 부속으로 간주하였다. 당시 일본의 실세였던 일본군 육군참모본부가 당시 일본제국의 지역 구분을 하면서 ‘독도’를 ‘일본’에 포함시키지 않고 ‘일본에서 제외’하여 ‘조선’에 포함시킨 것은 역사적 사실을 무의식 중에 반영한 것으로서 주목해야 할 사실이다.

[081]

Q : 일제강점기 독도뿐만 아니라 동해의 명칭도 일본해로 바꾸어 침탈했다는데 사실인가?

A : 그렇다. 일제는 독도가 있는 동해의 명칭도 일본해(日本海)로 바꾸어 침탈했다. 18세기 말~19세기 초까지 한반도 동쪽의 바다는 조선해 또는 동해로 불렸다. 한국(조선왕조)에서 모두 조선해 또는 동해라고 호칭했음은 물론이고, 중국에서도 대부분 이 바다를 조선해라 호칭하고 때로는 동해라고 호칭했다.

서양에서도 18세기 말까지 동해를 대부분 조선해 또는 동해(East Sea), 동양해(Oriental Sea)라고 호칭했다.

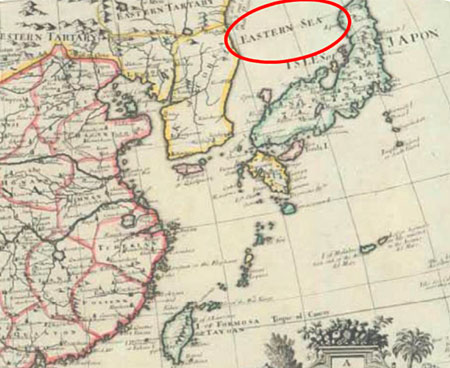

|

| <인도와 중국 신지도> (A New Map of India & China·1721). 영국인 존 세넥스(John Senex)가 1721년에 그린 이 지도는 동해를 Eastern Sea라고 표기하고 있다. |

일본도 동해를 ‘조선해’라고 기록했고 일부에서 북해(北海)라고 호칭했다. 일본해는 일본열도의 태평양 쪽 바다 호칭이었다. 그러다가 일본 메이지 유신정권이 수립된 1868년 이후 서양이 일본열도의 태평양 쪽을 ‘태평양’이라고 부르자 일본은 조선해(동해)를 ‘일본해’라고 부르기 시작했다. 메이지 유신정권은 1876년경부터는 조선해 또는 동해 명칭 사용을 배제하고 모든 공문서에서 일본해 명칭을 사용하는 정책을 수립해 시행했다. 이무렵은 소위 정한론(征韓論)에 입각해 일본이 조선에 ‘정한외교’를 시행하면서 궁극적으로 조선을 일본의 식민지로 점령하려는 정책을 시행하던 때였다.

서양지도에는 19세기 말 무렵부터 동해에 대해 조선해, 동해, 일본해 등 다양한 명칭이 사용됐고 통일된 호칭은 없었다.

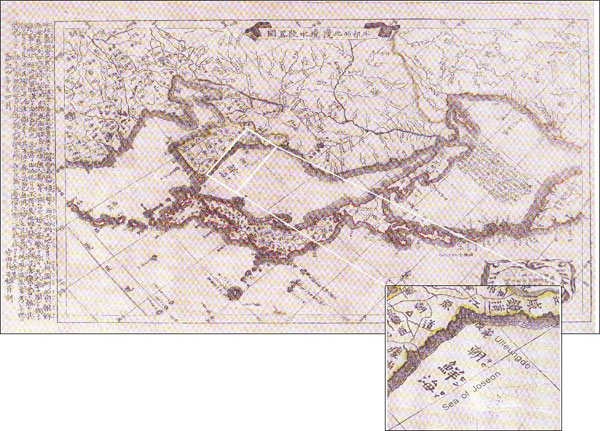

|

| 야스다 라이슈(安田雷州)의 <본방서북변경수륙약도>. 동해를 조선해로 표기한 일본지도이다. |

일제가 1910년 8월 대한제국을 식민지로 강점한 이후 일본은 세계에 대해 동해 명칭을 일본해로 명문화하기 시작했다. 국제수로기구(International Hydrographic Organization·IHO)의 정기총회가 1919년 런던에서 처음 개최되었을 때, 이 기구는 전 세계 바다 명칭의 로마자 표기를 정하기로 결의했다. 이어 1921년의 국제수로국(International Hydrographic Bureau)이 런던에 설치되어 해도와 바다 명칭문제 사무를 보게 되었다. 1922년 9월 15일에 개최된 국제수로국 회의에서 바다 명칭 결정에 책임 있는 정부나 연구소의 등록을 받도록 결의했다.

당시 한국을 지배하고 있던 일본은 동해에 대해 일본해라는 이름을 붙여 신청, 1923년 국제수로국에 일본해라는 이름으로 등록 회람되었다. 당시 한국은 독립국가의 지위를 잃고 일본식민지로 강점당한 상태였기 때문에, 이 사실을 알지 못했다.

1929년 모나코에서 개최된 국제수로기구 임시회의에서는 각 회원국이 제출한 바다 명칭을 통과시켰다. 이때 동해라는 명칭이 일본정부가 제출한 일본해로 회의록(IHB, 1929, Report of the Proceedings, p. 249)에 기록되어 동해 대신 일본해라는 명칭이 세계에 보급됐다. 동해에 대한 일본해의 명칭은 일본제국주의 침탈의 산물인 것이다.