Q : 조선정부는 청일(淸日)전쟁 후 일본인들의 울릉도 불법침입에 대해 어떤 조치를 취했는가?

A : 청일전쟁 후 일본은 1895년 10월 8일 경복궁을 야습해 명성황후 시해의 만행을 저질렀다. 이에 국왕 고종은 일본의 마수에서 벗어나기 위해 1896년 2월 11일 러시아 공사관으로 들어가는 이른바 ‘아관파천’(俄館播遷)을 단행했다. 이에 따라 고종은 러시아를 비롯한 서방 여러 나라의 이권침탈요구를 많이 받게 됐다. 이때 러시아는 고종에게 압력을 행사해 1896년 9월 ‘두만강·압록강 유역 산림과 울릉도 삼림의 벌채권’을 러시아 회사(대표 J.I.Briner)에 25년간 양여하도록 했다. 1896년 9월 이후 조선정부는 울릉도의 나무를 벌채해 외국에 수출할 수 없는 처지에 놓이게 된다.

고종은 1897년 10월 국호를 ‘대조선’에서 ‘대한제국’으로 개명했다. 1899년 러시아 측은 대한제국 정부에 일본인들이 불법으로 울릉도에 들어와 삼림을 벌채해 가고 있으니 이를 금지해 달라고 강력하게 항의했다. 대한제국 정부는 이에 놀라 울릉도 이주민에 대한 행정관리를 위해 1899년 5월 배계주(裵季周)를 울릉도 도감(島監)으로 재임명해 파견했다. 대한제국 정부는 러시아 측과 일본 측의 의구심을 해소하기 위해 부산항 세무사로 근무하고 있던 외국인을 배계주와 동행시켜 울릉도의 일본인 침입여부 실태를 조사하도록 했다.

[054]

Q : 재부임한 울릉도 도감 배계주와 부산항 외국인 세무사는 울릉도 실태를 어떻게 보고했는가?

A : 그들의 보고에 의하면, 1899년 5~6월 현재 울릉도에는 일본인 수백 명이 떼를 지어 불법침투해서 촌락(村落)을 만들어 거주하고 있었다. 일본인들은 배를 이용해 나무를 일본으로 운반해 가고 곡식 등을 밀무역하고 있었다. 울릉도 이주 한국인이 이를 말리면 일본인들은 칼로 위협하곤 했다. 울릉도 도감 배계주는 울릉도에 불법으로 들어온 일본인과 그들의 행패가 결코 가벼운 것이 아니므로 중앙정부의 명령으로 엄격하게 단속하지 않으면 울릉도 이주민들이 이산하고 말 것이라고 보고했다. 이런 실태를 알게 된 대한제국 정부는 주한 일본공사에게 공문을 보내, 울릉도에 불법으로 들어온 일본인들을 본국으로 송환하도록 하고, 개항장이 아닌 항구에서 밀무역한 죄에 대해서는 ‘조·일수호조규’(1876년)의 약정에 의거해 조사·처벌하고 후일의 폐단을 영구히 근절시켜 줄 것을 요구했다.

[055]

Q : 대한제국 정부는 일본인들의 불법행위에 어떤 대응책을 취했나?

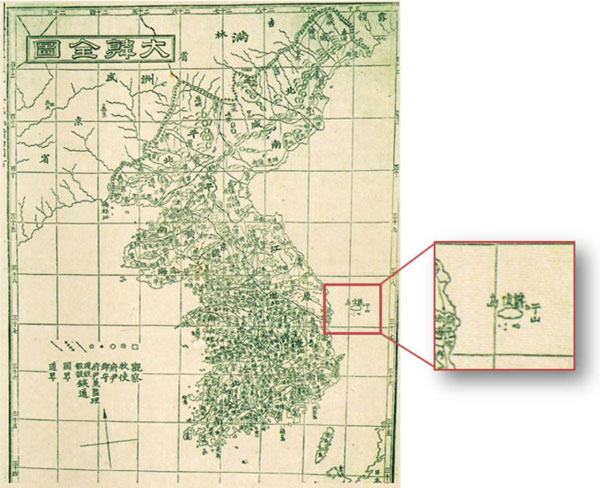

A : 대한제국 정부는 울릉도와 독도가 대한제국 영토임을 국민과 전 세계에 홍보·교육하려고 <대한여지도>(1898), <대한전도> (1899)를 간행했다. 또한 대한제국 정부는 일본 공사에게 일본인 철수를 요구하는 공문을 보냈다. 그러나 일본공사의 답장은 오만불손하기 짝이 없었다. 예컨대 만일 일본인들의 범법행위가 있으면 한국 관헌이 체포해 가까운 일본영사에게 넘기도록 ‘조·일수호조규’에 규정되어 있으니 한국 관헌은 그렇게 하라는 것이었다.

|

| 1899년 <대한전도>. 대한제국 학부(學部)가 제작ㆍ배포한 표준지도로, 독도가 울릉도 동쪽에 위치하고, 경도와 위도가 당시의 기준으로 표시되어 있다. (이찬 교수 제공) |

대한제국 정부는 근본대책 수립이 필요함을 절감하고, 1899년 12월 내무관리 우용정(禹用鼎)을 울릉도 시찰위원으로 임명해 일본 측과 서양인을 포함한 국제조사단을 편성하도록 했다. 일본인의 불법침입과 삼림 불법 벌채의 실태를 조사하고, 그 후 울릉도·독도의 행정관제를 개정해서 울릉도·독도 행정관리를 강화하기로 한 것이다.

그리하여 조사단은 대한제국 내부(內部) 관리 우용정을 책임자로 하고 한국 측은 부산감리서(釜山監理署) 주사 김면수(金冕秀)와 봉판(封辦) 김성원(金聲遠), 일본 측은 부산주재 일본영사관 부영사 아카쓰카(赤塚正助)와 경부 1명, 서양인은 부산해관 세무사 프랑스계 영국인 라포르트(E. Raporte, 羅保得) 등으로 구성됐다. 이들은 1900년 5월 25일 울릉도 조사차 출발했다.

[056]

Q : 우용정 조사단 일행이 실제로 조사한 1900년 당시 울릉도의 실태는 어떠했는가?

A : 우용정 일행은 1900년 5월 31일 울릉도에 도착해 6월 1일부터 5일간 울릉도 실태를 조사한 다음 귀경해 조사보고서를 제출하였는데, 요지는 다음과 같다.

(1) 울릉도는 길이가 70리, 폭이 40리, 둘레가 약 140~150리의 섬인데, 규목(槻木)·자단(紫檀)·백자(栢子)·감탕(甘湯) 등 귀한 나무들과 각종의 수목이 울창하다. 도민들이 개간한 토양은 비옥해 거름을 주지 않아도 곡식이 잘 자라서 대맥(大麥)·소맥(小麥)·황두(黃豆)·감저(甘藷) 등이 식량을 재배하고도 남았다. 그간 개간된 농경지 면적은 7700여 두락이며, 호수는 400여 호에 인구는 남녀 합하여 1700여 명이다. 면화(綿花)·마포(麻布)·지속(紙屬) 등과 같은 것도 외부에서 들여오지 않고 자급하고 있다. 흉년에는 학조(鶴鳥)라는 날짐승과 명이(茗夷)라는 식물이 있어 구황(救荒)에 쓰이므로 기아를 면할 수 있다. 삼림이 울창함에도 맹수의 해와 가시 돋친 수목의 해가 없다. 오직 지세의 경사가 심해 수전(水田)농업을 할 수 없는 것이 아쉬운 점이다.

(2) 일본인 잠입 체류자는 남녀 합해 144명이며, 정박하고 있는 일본 선박은 11척인데, 내왕하는 상선(商船)은 일정하지 않아 정확한 숫자를 파악할 수 없다. 작년 이래 일본인들이 불법 도벌한 규목은 71주이고, 그 밖의 향목(香木)과 잡목을 도벌한 것은 셀 수 없을 정도로 많다. 지난 1년에 일본인들이 감탕목(甘湯木)의 껍질을 벗겨 생즙을 내어 실어간 것이 1000여 통이나 된다. 또한 일본인들의 폭동과 행패도 매우 심하다. 도감(島監)은 이를 금하고자 해도 할 수 없는 형편이다. 일본인이 울릉도에 1일 와서 머물면 1일의 해(害)가 있고 2일 머물면 2일의 해가 있다. 본 조사위원이 순시하는 중에도 일본상선 4척이 들어와서 이튿날 탐문해 보니 벌목공 40명과 그 밖의 일꾼 등 모두 70여 명이 하륙(下陸)했다고 했다. 일본 영사와 의논해 일본인이 도벌을 못 하도록 엄명을 내렸으나, 우리 배가 회선한 후 어떠한 침략과 폭행을 자행할지 걱정이니 이제 모두 철귀(撤歸)시켜야 할 것이다.

(3) 울릉도민의 교통과 통신을 담당할 우리 선박이 없어서 도민이 개운환(開運丸)이라는 이름의 범선 1척을 구입하고자 하는데 그 대금을 변통할 방법이 없다. 이에 본 조사위원이 도벌 벌금 400금을 합해 도민이 공의(公議)해서 개운환을 구입하도록 하고, 개운회사(開運會社)를 설립해 경영하게 하는 일이 급해 사전 조처를 해놓고 돌아왔으니 사후 허락을 청한다.

(4) 개국 504년 9월 내부(內部)에서 울릉도에 도감을 두어 전도(全島)의 사무를 관장케 했으나 도감의 수하에 서기 사용(使傭)이 1명도 없고 또한 월봉(月俸)도 없으니, 혹 도민의 불법행위가 있다 할지라도 어찌 지휘 명령실행을 할 수 있겠는가. 이 때문에 일본인과 우리 백성이 싸워 범법을 행하고도 관장(官長)을 두려워하지 않고 있다.

(5) 울릉도의 세금은 미역세를 주로 해 100분의 5를 징수하는데, 대체로 전남 출신 어민들로부터 500~600원을 징수하고 있다. 본래 미역세는 100분의 10을 징수했던 것인데 근년에 도감이 전라민의 청원에 따라 100분의 5로 감해준 것이다. 그러나 울릉도민들은 100분의 5는 너무 가볍고 100분의 10도 오히려 가벼운 것이라고 한다. 그러므로 지금부터 100분의 10으로 다시 정하면 1년의 세액이 1000여 원이 되므로 이로써 울릉도의 경비를 마련하는 데 적지 않은 도움이 될 것이다.

(6) 일본인의 납세에 대해서는 도감이 새로 부임했던 병신년(丙申·1896년), 정유년(丁酉·1897년) 두 해에는 벌금을 징수하고 또한 화물 총액의 100분의 2를 징수했었으나, 수년 이래로 도감이 스스로 불개항장(不開港場)에서의 징세가 불가함을 알게 된 데다가 일본인들의 오만이 심해 실제로는 세금을 징수하지 않고 있다.

(7) 작년 10월 1일 러시아군함 1척이 정박해 장교 1명, 통역 1명, 병사 7명 등이 하륙하여 8일간 체류하면서 산천을 둘러보고 지도를 작성했다. 규목 1주를 일본인으로부터 75냥에 구입하고, 명년 3월에 다시 오겠다는 뜻을 전하고 퇴거했다.

[057]

Q : 우용정 조사단 일행의 보고서에 대해 일본은 어떻게 반응했는가? 일본은 보고서의 내용에 승복해 일본인들을 철수시켰는가?

A : 일본 측은 일본인을 철수할 의사가 전혀 없었다. 서울의 일본공사관은 시찰위원 우용정의 보고서에 의거, 일본인 철수 문제를 논의하자는 대한제국 정부의 요청에 자기네 조사위원의 복명서가 제출되지 않았다고 시일을 지연하는 등 매우 무성의한 반응을 보였다. 대한제국 정부의 울릉도 거주 일본인 철수 요구에 대한 일본 측 조사위원의 보고서는 이미 6월 15일자로 제출되어 있었다. 그럼에도 일본 측은 2개월 이상이나 회답을 끌다가 1900년 9월 초순의 회답문에서 ① 일본인의 울릉도 재류의 시작은 십수 년 이전의 일로서 울릉도 밀입도(密入島)의 책임은 귀국의 도감(島監)이 묵인했기 때문이고 ② 도벌 운운은 도감의 의뢰나 합의매매이며 ③ 울릉도 도민과 일본인과의 상업무역은 도민의 희망에 따른 것이고 도감이 장차 수출입세를 징수할 예정인 것으로 알며 ④ 울릉도민의 본토와의 교통은 일본인 거류자 때문에 그 편리함을 얻고 있어 일본인 거류는 울릉도민의 불가결의 요건이라고 주장했다.

[058]

Q : 대한제국 정부는 일본의 방자한 반응에 어떻게 대응했는가?

A : 대한제국 정부는 울릉도·죽서도·독도를 묶어서 하나의 군(郡)을 만들어 지방행정체계상 격상시키고, 울릉도에는 ‘군수’를 상주시켜 울릉도와 함께 독도의 수호와 행정관리를 강화하기로 했다. 내부대신 이건하(李乾夏)는 1900년 10월 22일 울릉도·죽서도·독도를 묶어 ‘울도군’(鬱島郡)을 설치하고 ‘군수’를 두는 지방제도 개정안을 의정부에 제출했다. 개정안은 1900년 10월 24일 의정부 회의에서 8대 0의 만장일치로 통과돼 황제의 재가를 받았다.

대한제국 정부는 1900년 10월 25일자 칙령 제41호(전문 6조)로 된 ‘울릉도를 울도(鬱島)로 개칭하고 도감을 군수로 개정한 건’을 중앙정부 관보 1900년 10월 27일자에 게재했다. 대한제국의 이 칙령에 의해 울릉도는 울진군수(때로는 平海郡)의 행정을 받다가 이제 강원도의 독립된 ‘군’(郡)으로 승격됐다. 그리고 울릉도의 초대 군수로는 도감으로 있던 배계주(裵季周)가 임명되었으며, 뒤이어 사무관으로 최성린(崔聖麟)이 파송됐다.

여기서 주목할 것은 칙령 41호 제2조의 울도군은 ‘구역은 울릉 전도(全島)와 죽도(竹島), 석도(石島)를 관할할 사’라고 한 부분이다. 여기서 죽도는 울릉도 바로 옆의 죽서도(竹嶼島)를 가리키는 것으로 이규원(李奎遠)의 《울릉도검찰일기》에서 확인된다. 그리고 석도는 독도를 가리키는 것이 틀림없다. 당시 울릉도 주민의 대다수는 전라도 출신 어민이었는데, 전라도 방언으로 ‘돌’을 ‘독’이라 하고 ‘돌섬’을 ‘독섬’이라 부른다는 것은 잘 알려진 사실이다. 대한제국 정부는 ‘독섬’을 의역(意譯)해 ‘석도’(石島)라고 한 것이다. 울릉도 초기 이주민들의 민간호칭인 ‘독섬’ ‘독도’를 뜻을 취해 한자로 표기하면 ‘석도’(石島)가 되고, 발음을 취하여 표기하면 ‘독도’(獨島)가 되는 것이다. 대한제국 정부가 1900년에 칙령으로 행정구역을 개편하여 울도군을 설치하면서 울도군수의 통치 행정지역에 울릉도·죽서도와 함께 석도(돌섬=독섬)라는 명칭으로 독도에 대한 행정지배권을 거듭 명백히 공포한 것은 매우 중요한 사실이다.

[059]

Q : ‘울도군’을 설치할 무렵 ‘우산도’(于山島)를 ‘석도’(石島)라 표시한 이유는 무엇이며, ‘독도’라고 표기한 기록도 발견되는가?

|

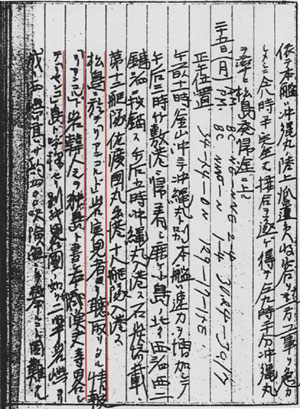

| 울릉도민이 독도(우산도)를 ‘독도’라고 썼고, 일본인들은 ‘리앙코도’라고 불렀음을 기록한 1904년 9월 25일자 일본 군함 新高號의 보고서. |

A : 울릉도 재개척 이후 울릉도에 이주한 남해안 어민들이 종래의 ‘우산도’를 바위섬, 즉 ‘돌섬’이라는 뜻으로 ‘독섬’이라고 부르고 있었기 때문이다. 남해안 사투리(특히 울릉도 이주민의 다수를 형성한 호남지방 남해안 어민들의 사투리)로 ‘돌’(石)을 ‘독’이라고 했다는 것은 앞서 얘기한 바와 같다.

‘독도’(獨島) 표기에 대해서는 일본 해군이 독도에 망루를 설치하기 위한 사전 준비로 군함 ‘신고호’(新高號)를 울릉도와 독도에 파견했는데, 먼저 울릉도에 들러서 주민들로부터 청취조사를 하도록 했다. 《군함신고호행동일지》(軍艦新高號行動日誌) 1904년 9월 25일자에는 “송도(松島·울릉도)에서 리앙쿠르암(岩) 관찰자로부터 청취한 정보에 의하면 리앙쿠르암은 한국인은 이를 ‘독도’(獨島)라고 쓰고 본방(일본) 어부들은 ‘리앙코도(島)’라 한다”는 구절이 있다.

일본에서는 ‘우산도’(독도)를 1882년 이전까지는 ‘송도’라고 불렀다가 1882년 이후에는 ‘우산도’의 일본 호칭이 없어졌으므로 ‘리앙쿠르도’ ‘리앙코도’라고 호칭했음은 앞에서 밝힌 적이 있다. 위의 일본군함 신고호의 보고는 바로 ‘우산도’, ‘리앙코도’라고 일본 어부들이 부르는 그 섬을 한국인들은 ‘독도’라고 쓴다고 기록하고 있으니, ‘우산도(于山島)=독도(獨島)=리앙코도’임이 명백한 것이다. 더구나 이 일기보고의 기록일자는 일본이 독도를 침탈하기 이전인 1904년의 것임을 주목할 필요가 있다. 일본 외무성은 최근 독도라는 명칭은 1906년 울도군수 심흥택의 보고서에서 처음 나오는 호칭이라고 주장하고 있는데, 이것이 사실이 아님을 밝히는 명백한 증거인 셈이다. 울릉도의 한국인들은 1904년 이전부터 이미 독도를 ‘독도’라고 쓰고 있었던 것이다.

[060]

Q : 석도(石島)가 독도(獨島)라는 사실을 증명하는 또 다른 자료가 있나?

|

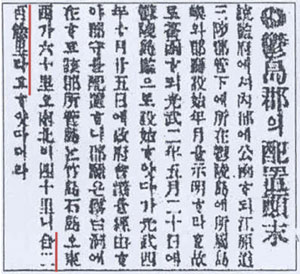

| 석도가 울릉도에서 200여 리(80여km) 떨어진 섬임을 밝혀 석도가 곧 독도임을 증명한 대한제국 내부의 공문서를 보도한 《황성신문》 1906년 7월 13일자 기사. |

A : 울릉도로부터의 거리를 따져봐도 ‘석도(石島)=독도(獨島)’임을 증명할 수 있다. 일본 측이 1906년에 대한제국 정부에 울릉도 소속 섬들을 질의해 왔을 때, 대한제국 정부는 “1900년(광무 4년) 10월 25일 정부 회의를 거쳐 군수를 배치했는데 울릉도의 부속도서는 죽도(竹島·죽서도를 의미)와 석도(石島)이고, (그 거리는) 동서가 60리이며 남북이 40리이니 합이 200여 리”라고 답했다. 동해에서는 동쪽으로 큰 섬이 울릉도·독도·오키시마 3개 섬밖에 없는데, 실제 거리는 울릉도에서 독도가 약 200리이고, 독도에서 오키시마가 약 400리이다. 그러므로 울릉도에서 60리 또는 100리, 200리 떨어진 곳에 있는 섬은 동해에는 독도밖에 없다.

[061]

Q : 대한제국의 1900년 칙령 제41호 공포가 ‘근대’ 한국정부의 ‘독도’에 대한 통치권 행사를 제도화한 중요한 법적 근거로 볼 수 있는가?

A : 대한제국이 1900년 칙령 제41호로 울도군의 행정구역 안에 독도(石島)를 명확히 표시한 것은 당시의 만국공법(국제공법·서양국제법) 체계 안에서 독도가 대한제국의 영토임을 재확인한 획기적인 사건이었다. 더구나 이 칙령 제41호는 《관보》에 게재돼 전 세계에 공포되었다. 1900년 대한제국 칙령 제41호의 공포는 일본이 독도를 침탈하려고 1905년 1월 28일 일본 내각회의에서 소위 영토편입 결정을 하기 약 5년 전의 일이다. 오늘날 일본정부가 1905년 일본 내각회의 결정이 당시 국제법상 하자가 없었다고 주장하는 억지는 1900년 전 세계를 대상으로 공포된 대한제국 칙령 제41호에 의해 거짓임이 명백해지는 것이다. 이 무렵 독도 관련 국제조사단에 참가한 일본은 항의나 이의를 제기한 적도 없었다. 독도가 대한제국의 영토라는 사실이 당연했기 때문이다.

[062]

Q : 독도의 옛 명칭은 어떻게 되나?

A : 울릉도와 독도에 대한 한국어 고유이름은 ‘우르뫼·우르메·우르매·우루마’였다. 복모음을 발음하지 못하는 일본에서는 이를 ‘우르마’로 불렀다. 중국 한자가 들어와 나라 이름이 한자로 번역·채택된 서기 5세기 중엽 이전의 ‘우산(于山)’국 이름이 ‘우르뫼’였던 것이다. ‘우르뫼’의 ‘우르’는 ‘어르신’ ‘왕’ ‘임금’이라는 뜻이다. ‘뫼’는 ‘산’(山) ‘능’(陵)을 뜻한다. ‘우르뫼’ 나라의 뜻은 ‘임금산’ 나라였음을 알 수 있다. ‘우산’(于山) ‘우산’(芋山) 등은 ‘우르’의 ‘르’를 탈락시켜 ‘우’로 줄여서 한자로 음역한 것이고, ‘뫼’를 ‘산’(山)으로 의역해 합성한 것이었다.

울릉도에 사람이 거주한 것은 신석기 시대부터이고, 언젠가 해상 소왕국을 수립해 생활했으며, 서기 512년 신라에 병합되었을 때의 이 해상 소왕국의 이름은 ‘우르뫼’나라(于山國)였다.

옛 우산국의 영토는 오늘날의 울릉도와 독도였다. 이 사실은 《세종실록지리지》에 “우산(于山)과 울릉(鬱陵)의 2도(島)가 신라시대에는 우산국(于山國)이라고 칭했다”는 기록에서 확인할 수 있다. 고대에는 해상교통이 육상교통보다 더 편리했으므로 울릉도에 건국한 소왕국 ‘우산국’이 울릉도에서 날씨가 청명하면 눈으로 보이는 독도(于山島)를 울릉도의 부속도서로 해 그의 영토로 통치했음은 너무나 자연스럽고 당연한 것이었다고 볼 수 있다.

고려가 건국된 후 울릉도와 독도는 고려 영토가 되었고, 이어 조선이 개창되자 울릉도와 독도는 조선 영토가 되었다. 조선왕조 시대에 이르러 태종은 울릉도 주민과 근방의 소도(독도)를 조사하기 위해 1417년 김인우(金麟雨)를 필두로 조사대를 파견했는데, 울릉도에 86명의 조선인이 거주하고 있으며, 그 부근의 소도(독도)는 ‘우산도’(于山島)로 불리고 있음을 확인하고 돌아왔다.

울릉도에 거주하고 있던 백성들은 물론 1417년 이전에도 독도를 ‘우산도’ 또는 그에 해당하는 한국 고유명으로 불렀겠지만, 현존하는 고문헌에 독도가 ‘우산도’로 명명되어 나오는 최초의 기록은 《태종실록》(1417년 태종 17년)이다. 뒤이어 세종은 김인우를 다시 울릉도에 파견할 때 직책을 아예 ‘우산·무릉등처안무사’로 임명해 독도(于山島)와 무릉도(武陵島·울릉도) 2섬을 모두 순시하는 임무를 맡겼다. 세종은 또 울릉도를 본도(本島)라고 지칭, 우산도(于山島·독도)가 울릉도의 속도(屬島)임을 명백히 했다. 두 섬은 타국이 아니므로 두 섬에 들어가는 사람들을 처벌하지 말라고 결정했다.

세종은 그의 통치지역을 규정 해설한 《세종실록지리지》에서는 “우산도와 무릉도의 두 섬이 울진현 정동의 바다 가운데 있으며, 서로 거리가 멀지 않아 날씨가 청명하면 가히 바라볼 수 있는데, 신라시대에는 우산국이라고 칭했다”고 기록했다. 그 후 독도는 성종(成宗) 때 일부에서 ‘삼봉도’(三峰島)라 불리기도 했다. 정조(正祖) 때에는 백성들이 강치(可支·물개의 일종)가 많이 난다고 해서 ‘가지도’(可支島)라 부르기도 했던 기록이 있다.

그러나 조선왕조 정부의 공식문서와 기록에는 쇄환·공도 정책의 오랜 기간에도 불구하고 ‘우산도’로 기록되어 19세기 말까지 내려온다. 독도의 명칭이 ‘우산도’였다는 사실은 이 섬의 명칭이 일찍이 ‘우산국’에서 유래했음을 나타내는 것이며, 또한 독도가 우산국 영토였음을 보여주는 것이다.

[063]

Q : 일본에서는 울릉도와 독도를 어떻게 불렀는가?

A : 일본에서 울릉도와 독도가 ‘죽도’(竹島)와 ‘송도’(松島)라는 호칭으로 등장하는 최초의 자료는 1667년 ‘이즈모’(出雲)의 관리가 번주(藩主)의 명을 받아 보고서로 제출한 《은주시청합기》(隱州視聽合記)(1667)이다. 일본은 17세기부터 울릉도를 죽도(竹島), 독도를 송도(松島)로 불렀던 것이다. 《은주시청합기》에는 “송도와 죽도는 고려(高麗)에 속하며, 일본의 서북방 경계는 오키시마(隱岐島)를 한계로 삼는다”는 내용도 들어 있다. 이후 일본의 고문헌과 고지도들도 독도를 ‘송도’, 울릉도를 ‘기죽도’(磯竹島) ‘죽도’(竹島)라고 기록하면서 송도(독도)는 죽도(울릉도)의 부속도서이고 조선(朝鮮)에 부속(附屬)한 것이라고 기록하고 있다.

일본은 울릉도를 ‘기죽도’(磯竹島·이소다케)이라고 불렀다가 ‘죽도’로 호칭했고, 독도는 ‘송도’라고 했다. 그 근원은 한국어 명칭에서 파생된 것이었다. 이병도 박사가 발굴한 자료에 따르면, 성인봉(聖人峰)은 ‘임금산’이란 뜻으로 ‘궁숭’(弓嵩·일본발음 이소다케)라고 표기한 경우가 있었는데, ‘이소다케’(神聖山의 뜻)를 쉬운 한자로 ‘기죽도’로 바꾸었다가 ‘죽도’로 줄인 것이다. 좀 더 분명하게 말하면 ‘우르뫼’→궁숭(이소다케)→기죽(이소다케)도→죽도로 변화한 것이다. 또한 독도는 울릉도의 부속도서인데, 울릉도를 ‘죽도’로 불렀으므로 송죽(松竹)을 함께 쓰는 일본관습에 따라 독도를 ‘송도’로 부른 것으로 해석된다. 일본에서는 도쿠가와 막부 시대나 메이지 시대나 독도(松島)를 울릉도(竹島)의 부속도서이고 조선 영토로 간주했다.

1876년경 블라디보스토크를 왕래하던 일본 상인이 조선의 울릉도가 아니면서 동해 가운데 경작이 가능한 넓은 토지가 있고 큰 소나무가 울창하며 광산자원도 있는 ‘송도’라는 큰 섬을 새로 발견했다는 ‘신도발견’(新島發見)의 글을 잡지에 실었다. 그 후 1878년 <송도개척원>(松島開拓願)을 외무성에 제출했는데 외무성은 실지 조사를 해군성에 위촉했다. 일본 해군성은 1880년 9월 군함 ‘천성환’(天城丸)을 파견하여 조사해 보니 일본 상인 등이 발견했다고 주장한 신도는 조선의 울릉도였던 것으로 확인됐다.

일본 해군성은 1880년 현지조사 보고서에서부터 울릉도에 대해 ‘송도’라는 호칭을 사용했다. 이후 일본 해군성은 서양인들이 독도에 붙여 사용하던 ‘리앙쿠르암’(Liancourt Rocks)을 빌려다가 독도의 호칭으로 사용했다. 일본 어부들은 이를 ‘리앙코도’라 불렀다.

일본정부는 러일전쟁 도발 후 1905년 1월 28일 내각회의에서 한국정부 몰래 독도를 침탈해 일본 영토에 편입한다는 결정을 하고 ‘죽도’(다케시마)라는 이름을 붙여 시마네현 소속 오키시마사(隱岐島司)의 소관으로 한다고 결정했다. ‘독도’의 이명인 ‘다케시마’가 생겨난 것은 1905년 이때부터였다.

[064]

Q : 중국은 울릉도와 독도를 어떻게 불러왔나?

A : 중국은 울릉도를 한국의 호칭에 따라 ‘울릉도’(鬱陵島), ‘울릉도’(蔚陵島), ‘무릉도’(武陵島) 등으로 호칭하고 표기했다. 중국에서 독도는 ‘우산도’(于山島)라고 표기했으나, 필사에 의해 전해지는 과정에서 ‘우’(于)를 ‘자’(子) 또는 ‘천’(千)으로 오기(誤記)해 ‘자산도’(子山島), ‘천산도’(千山島)라고 표기하기도 했다.

[065]

Q : 서양 열강이 독도를 ‘리앙쿠르암’이라고 부르게 된 과정은?

A : 18세기 후반 서세동점(西勢東漸)의 시기에 서양 선박들이 동해(東海)에 들어오기 시작했다. 1787년에는 프랑스의 해군대령 페루즈(Jean F. G. de Perouse)가 부솔(Boussole)호 등 군함 2척을 끌고 제주도와 울릉도 해안을 측량했다. 동승(同乘)한 프랑스 육군사관학교 교수 다즐레의 이름을 따 울릉도에 다즐레도(Dagelet Island)라는 이름을 붙였고, 그 옆의 죽서도(竹嶼島)에 부솔암(Boussole Rock)이라는 이름을 붙였다.

또한 동해는 세계 최대 고래어장이어서 포경선(고래잡이배)이 많이 들어왔는데, 1849년 프랑스 포경선 ‘리앙쿠르’(Liancourt)호가 독도(우산도)를 보고 여기에 자기의 배 이름을 따 ‘리앙쿠르 바위섬’(Liancourt Rock)이라는 이름을 붙여 프랑스 본사에 보고했다. 이때부터 서양지리서와 수로지에 독도(우산도)가 리앙쿠르 바위섬으로 표기됐다.

서양인들이 붙인 명칭은 이외에 더 있다. 1854년에 러시아 선박 팔라다(Pallada)호가 푸차친(Putiatin)의 지휘하에 독도를 측정하고 ‘마날라이 올리부차암’(Manalai and Olivutsa Rocks)이라는 이름을 붙였다. 1855년에는 영국군함 호넷(Hornet)호가 해군중령 파시드(Charles Cobrington Farsyth)의 지휘하에 독도를 측정 관찰하고 ‘호넷암’(Hornet Rock)이라는 이름을 붙였다. 서양인들도 한국 어부들과 마찬가지로 독도가 ‘암석’(岩石)이라는 사실에 강한 인상을 받았던 것이라고 볼 수 있다. 이후 서양 지리서에는 울릉도가 ‘다즐레도’, 독도가 ‘리앙쿠르암’으로 표시됐다.