Q : 메이지 정부는 처음부터 ‘정한론’(征韓論)을 채택했는데, 그들도 울릉도와 독도를 조선 영토로 인정했는가?

A : 메이지 정부도 울릉도와 독도를 조선 영토로 인정하였다. 그 증거로 1869~1870년의 <조선국교제시말내탐서>(朝鮮國交際始末內探書)라는 것이 《일본외교문서》(日本外交文書) 제3권에 수록되어 있다.

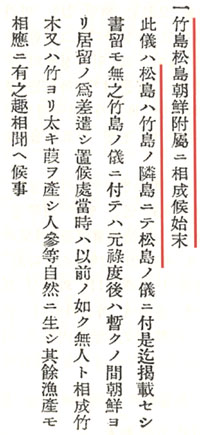

|

| 1869~1870년에 일본 외무성과 태정관이 지령한 이 조사항목은 일본정부가 독도를 조선부속령으로 확인한 명백한 실증자료로서, 《일본외교문서》 제3권에 수록되어 있다. |

일본에서는 사무라이들이 1868년 1월 정변을 일으켜 도쿠가와 막부를 타도하고 중앙집권적 왕정복고의 메이지 정부를 수립했는데, 메이지 정부의 외무성은 신정부 수립 직후인 1869년 12월 조선국과의 국교 확대 재개와 ‘정한’(征韓)의 가능성을 내탐하기 위하여 외무성 고위관리인 사다 하쿠보(佐田白茅)·모리야마 시게루(森山茂)·사이토 사카에(齋藤榮) 등을 부산에 파견하였다. 이때 외무성은 정탐해 올 14개 항목을 작성하여 태정관(太政官·총리대신부)에 보내 허가를 받았는데, 그 하나에는 ‘죽도(竹島·울릉도)와 송도(松島·독도)가 조선부속(朝鮮附屬)으로 되어 있는 시말’을 내탐해 오라는 지시사항이 있었다.

메이지 정부 외무성과 태정관은 ‘울릉도(죽도)와 독도(송도)가 조선부속령으로 되어있는 것’을 명료하게 인지하고 있었던 것이다.

사다 하쿠보 등 일본 외무성 고위관리들이 부산 초량에 체류하며 정보와 자료를 입수하다가 이듬해 1870년 4월 귀국하여 외무대신과 태정관에게 제출한 것이 이른바 <조선국교제시말내탐서>였다. 이 보고서는 보고항목의 하나로 ‘죽도(울릉도)와 송도(독도)가 조선부속으로 되어 있는 시말’이라는 항목을 설정하여, 독도(송도)는 울릉도(죽도)의 인도(隣島·이웃 섬)로서 두 섬은 모두 사람이 살고 있지 않은 무인도라고 지적하고 많이 나는 산물의 이름을 들어 보고하였다.

이 <조선국교제시말내탐서>라는 보고서는 일본 외무성이 ‘일제강점기’에 간행한 《일본외교문서》 제3권에 수록되어 있다. 이 외교문서를 간행한 시기는 일본제국이 패망할 줄 몰랐던 시기이고, 또 《일본외교문서》는 중요한 공문서이므로, 이 일본 공문서에서 ‘울릉도(죽도)와 독도(송도)가 조선부속령’임을 인지하여 기록하고 간행한 것은 독도가 한국 영토임을 명확하게 증명하는 결정적인 일본 측 자료의 하나라고 볼 수 있다.

주목할 것은 일본정부의 정한론자들이 한국침략·정복에 혈안이 되어 당시 무인도인 울릉도와 독도 침탈에 야욕을 품고 비밀리에 정탐, 정보를 수집하기 시작했다는 사실이다.

[044]

Q : 일본 메이지 정부의 다른 부처도 독도와 울릉도를 조선 영토로 인지했었는가? 일본 영토 관리의 책임부서인 일본 내무성의 경우는?

A : 일본 메이지 정부 태정관(국가최고기관·총리대신부)과 내무성도 독도와 울릉도를 조선 영토라고 확실하게 인지하였다.

일본 내무성(내무대신·오쿠보 도시미치·大久保利通)은 1876년(메이지 9년) 일본 국토의 지적(地籍)을 조사하고 근대적 지도를 편제하는 사업에 임하여 시마네현(島根縣)의 지리담당 책임자로부터 동해에 있는 죽도(竹島·울릉도)와 송도(松島·독도)를 시마네현의 지도에 포함시킬 것인가 뺄 것인가에 대한 질의서를 1876년 10월 16일자 공문으로 접수하게 되었다. 일본 내무성은 약 5개월에 걸쳐 시마네현이 제출한 부속문서뿐 아니라 조선 숙종 연간(일본 元祿 연간)에 안용복 사건을 계기로 조선과 교섭한 관계문서들을 모두 정밀하게 조사해 본 후, 울릉도(죽도)와 독도(송도)는 조선 영토이고 일본과는 관계없는 곳이라는 결론을 내렸다.

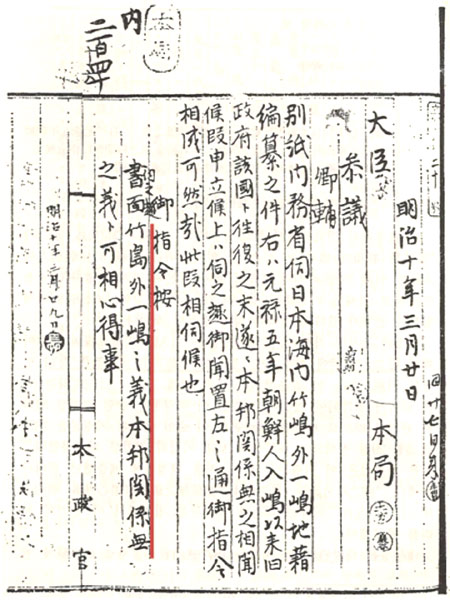

일본 내무성은 그럼에도 불구하고 영토를 지도에 넣거나 빼는 것은 영유권에 관련된 중대사안이므로 내무성 단독으로 최종결정을 내릴 수 없고 국가최고기관인 태정관(太政官·총리대신부, 우대신·이와쿠라 도모미·岩倉具視)의 최종결정을 받아야 한다고 판단하여 1877년(메이지 10년) 3월 17일 다음과 같은 질품서(질문서)를 부속문서들과 함께 태정관에 올렸다.

|

| 1877년 일본 내무성이 태정관에 울릉도와 독도를 일본 영토 지적에 포함시킬 것인가에 대한 최종결정을 요청한 질품서와 태정관이 울릉도와 독도는 일본과 관계없는 곳이라고 결정하여 내린 지령문을 첨가 기록한 공문서. (일본국립공무서관 소장, 신용하 교수 제공). |

일본 내무대신 대리가 태정관 우대신에게 제출한 질품서의 요지는 ① 죽도(울릉도)와 그 밖의 1도(一島)의 지적 편찬에 대하여 그 소속관할 문제로 시마네현으로부터 내무성으로 질품서가 왔는데 ② 내무성이 시마네현에서 제출한 서류들과 또 1693년 조선인(안용복·인용자)이 일본에 들어온 이후 조선과 주고받은 문서들을 조사해 본 결과 ③ 내무성의 의견은 죽도(울릉도)와 그 밖의 1도(一島)는 일본과는 관계가 없는 곳이라고(조선의 부속령이라고) 결론을 내렸지만 ④ 지적을 조사하여 일본국의 판도에 넣을지 뺄지는 중대한 사안이므로 태정관의 최종결정을 요청한다는 것이었다.

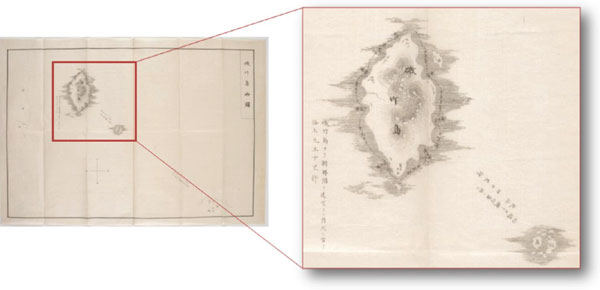

일본 내무성은 이와 함께 조선숙종연간에 조선과 주고받은 문서들을 첨부하면서 ‘죽도와 그 밖의 1도’(竹島外一島)의 ‘1도’(一島)가 바로 ‘송도’(松島)를 가리키는 것임을 설명하는 다음과 같은 문서를 첨부하였다.

“다음에 1도가 있는데 송도(독도·인용자)라고 부른다. 둘레의 주위는 30정보 정도이며, 죽도(울릉도·인용자)와 동일선로에 있다. 오키시마(隱岐)로부터의 거리가 80리 정도이다. 나무나 대는 드물다. 바다짐승이 난다.”

즉 1696년 1월 도쿠가와 막부 장군이 울릉도(죽도)·독도(송도)를 조선 영토로 재확인하여 결정할 때의 문서를 일본 내무성이 필사 정리하여 태정관에게 제출한 질품서 부속문서에서 “다음에 1도가 있는데 송도라고 부른다”고 하여 ‘그 밖의 1도’가 송도(松島·독도)임을 명확히 밝히고 있는 것이다.

일본 내무성은 약 5개월간의 정밀한 재조사 결과 ‘울릉도(竹島)와 그 밖의 1도인 독도(우산도·松島)’는 일본과 관계없는 곳이고 조선 영토로 판단 결정하였다. 그러나 영토에 대한 취사선택은 중대한 문제이므로 그 최종결정을 국가최고기관인 태정관에 요청한 것이었다.

태정관(총리대신부)에서는 이를 다시 검토해 보고 울릉도(竹島)와 그 밖의 1섬 독도(松島)는 내무성의 판단과 같이 역시 일본과는 하등 관계가 없는 곳이고 조선 영토라고 판정하여 최종결정을 내렸다. 태정관에서는 먼저 내무성의 질품서를 접수하여 검토한 후, 조사국장의 기안으로 1877년 3월 20일 ‘품의한 취지의 죽도(竹島·울릉도) 外 1도(1島·松島·독도)의 건에 대하여 본방(本邦·일본·인용자)은 관계없다는 것을 심득(心得)할 것’이라는 지령문을 작성하여 이를 최종결정하였다.

“별지 內務省 품의 日本海內竹島外一島地籍編纂之件.

위는 元祿 5년 조선인이 入島한 이래 舊政府와 該國(조선)과의 왕복의 결과 마침내 본방(本邦·일본)은 관계가 없다는 것을 들어 상신한 품의의 취지를 듣고, 다음과 같이 指令을 작성함이 가한지 이에 품의합니다.

指令按

품의한 취지의 竹島 外 一島의 건에 대하여 本邦(일본)은 관계가 없다는 것을 心得할 것”

위 태정관의 지령문에서 “죽도(울릉도)와 그 외 1도(송도·우산도·독도)가 일본과 관계없다”는 것은 그 앞에 “위는 원록(元祿) 5년 조선인(안용복·인용자)이 입도한 이래 그 나라(조선·인용자)와 (문서) 왕복의 결과 일본과 관계없다”고 본문에서 설명한 바와 같이 ‘조선 영토’이므로 일본과 관계가 없다고 명백히 밝혀 최종결정한 것이었다.

|

| 일본 내무성이 1877년 울릉도(죽도)와 그 외 1도를 일본 영토 지적에 포함시킬 것인가에 대하여 두 섬이 일본과 관계없는 곳이며 조선 영토라고 판단하여 태정관에게 최종결정을 요청하는 질품서를 제출할 때, 죽도 외 1도가 송도(독도)임을 가리킨 부속문서. (일본국립공문서관 소장, 신용하 교수 제공) |

태정관 용지에 작성된 이 귀중한 태정관 공문서의 지령문에는 태정관 우대신 이와쿠라 도모미(岩倉具視·메이지 유신의 최고지도자 중 하나)의 도장이 찍혀 있다. 일본의 최고국가기관인 태정관은 이 최종결정 지령문을 1877년 3월 29일 정식으로 내무성에 내려보내 지령의 절차를 완료하였다.

|

| 죽도(기죽도·울릉도)와 그 외 1도(독도· 송도)가 독도임을 증명하는 태정관 문서의 부속지도인 <기죽도약도>. (동북아역사재단과 선우영준 박사 촬영). |

일본 내무성은 태정관의 이 지령문을 1877년 4월 9일자로 시마네현에 보내 현지에서도 이 문제가 완전히 종결되도록 했다. 당시 울릉도·독도가 조선 영토이고 일본 영토가 아니라는 1877년 3월 29일자 일본 최고국가기관의 이 최종결정은 그에 앞서 도쿠가와 막부 장군이 1696년 1월 28일 내린 결정과 같이 획기적인 것이었다.

|

| 1877년 일본 태정관이 울릉도와 독도를 조선 영토라고 판단하여 “울릉도와 그 외 1도 독도는 일본과 관계없는 곳”이므로 일본 영토에 포함시키지 말라는 결정을 내린 공문서.(일본국립공문서관 소장, 신용하 교수 제공) |

메이지 유신 당시 일본 최고국가기관인 태정관이 울릉도·독도를 조선 영토이고 일본 영토가 아니라는 요지의 최종결정을 내려 내무성과 시마네현에 공문서로 지령한 것은 ‘독도는 한국 영토’라는 진실을 일본 측 자료가 재확인하는 결정적 자료이며, 오늘날 일본정부가 억지를 쓰는, 독도가 일본 영토라는 주장의 허구성을 잘 증명해 주는 결정적 일본공문서라고 할 수 있다.

일본 외무성은 <2008년의 10포인트>(4)에서 1696년 1월 일본 도쿠가와 막부가 취소한 것은 ‘울릉도(竹島)도해면허’뿐이고, ‘독도(松島)도해면허’는 취소하지 않았다고 주장했는데, 위의 내무성 문서와 태정관 문서는 외무성 주장이 사실이 아님을 잘 증명해 준다. 위의 내무성 문서와 태정관 문서는 원록(元祿) 5년(1693년) 조선인(안용복)이 일본에 온 후 도쿠가와 막부(구정부)와 조선정부가 외교문서를 주고받은 결과 울릉도(竹島)뿐만 아니라 그 외 1도(독도·松島)도 일본과 관계없는 조선 영토임을 재확인하여, 독도(松島)도해면허를 취소하고, 독도로의 도항도 금지했음을 알려주고 있는 것이다.

[045]

Q : 일본 육군은 조선의 독도영유권을 인정했나 아니면 부정했나?

A : 일본 메이지 정부의 육군도 독도가 조선 영토임을 인정했다.

일본 육군성 참모국은 1875년(메이지 8년) <조선전도>(朝鮮全圖)를 편찬했는데, 울릉도(竹島)와 함께 독도(우산도·松島)를 조선 영토로 표시하였다.

일본 육군의 이러한 관점은 20세기에도 계속되었다. 1936년 일본 육군참모본부(육지측량부)는 일본제국의 지배영토를 원래의 병탄 구역별로 나누어 표시한 <지도구역일람도>(地圖區域一覽圖)를 편찬했는데, 이 지도에서 독도를 울릉도와 함께 ‘조선구역’에 넣어 표시하였다. 이 지도는 일제 패망(1945년) 후 연합국 최고사령부가 일본제국을 해체시켜 병탄된 영토를 원주인에게 돌려줄 때 중요한 일본 측 근거자료의 하나로 연합국 최고사령부에 의해 사용되었다.

[046]

Q : 일본 해군은 어떠했나? 또 오늘날 일본정부는 <수로지>는 ‘수로’를 설명하는 것이므로 국가별 영토의 의미는 없다고 반박한다는데?

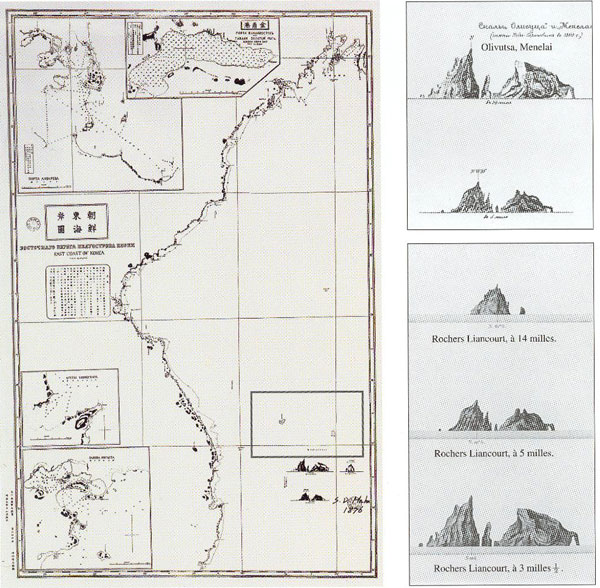

A : 일본 해군도 독도를 조선 영토로 판단하였다. 일본 해군성 수로국은 영국·러시아 등 서양 선박들이 조사·측량한 자료들을 번안, 편집하여 1876년 <조선동해안도>(朝鮮東海岸圖)를 편찬했는데, 독도를 울릉도와 함께 ‘조선동해안’에 포함시켜 조선 영토로 표시하였다. 또한 러시아 군함이 ‘독도’를 3.5마일 정북(正北) 방향에서 그린 독도 그림, 북서 10도 방향 5마일 거리에서 그린 독도 그림, 북서 61도 방향 14마일 거리에서 그린 독도 그림을 <일본서북해안도>에 넣지 않고 억지로 공간을 넓혀가면서 <조선동해안도>에 넣어 독도가 ‘조선 영토’임을 더욱 명백히 표시하였다. 일본 해군성은 그 후 1887년 <조선동해안도>의 재판을 낼 때에도 동일 방식으로 독도를 조선 영토로 표시했다. 그 후에도 판이 거듭되었는데, 일본 해군성의 <조선동해안도>의 모든 판본은 1905년까지 독도를 조선 영토로 표시하였다.

일본 해군성은 1886년에 세계수로지인 <환영수로지>(寰瀛水路誌)를 편찬했는데, 독도를 ‘리앙쿠르암(岩)’이라는 이름으로 ‘조선동안’(朝鮮東岸)에 수록했다. 일본 해군성은 1889년에 <환영수로지> 편찬을 중단하고 이를 <일본수로지>, <조선수로지> 등 국가영토별로 분류하여 편찬하기 시작했다. 이때 ‘독도’(리앙쿠르암)를 <일본수로지>와 <조선수로지> 중 어느 쪽에 넣는가를 보면 일본 해군의 판단과 결정을 알 수 있다. 이때 해군성은 ‘독도’(리앙쿠르암)를 <조선수로지>에만 넣고 <일본수로지>에는 넣지 않음으로써, ‘독도’(리앙쿠르암)를 조선 영토로 표시하였다. 일본 해군은 명백하게 ‘독도’를 조선 영토로 간주하고 판정한 것이었다.

|

| 조선동안도. |

한편 <수로지> 앞에 ‘국가명칭’이 있으면 영토 개념을 포함한다. 예컨대 일본 해군성 수로국은 조선이 독립국가였을 때에는 <조선수로지>를 독립 편찬해서 조선 영토의 수로를 이에 포함시켰다가, 조선이 1910년 일본의 식민지가 되자 <조선수로지> 발행을 중단했다. 그리고 1911년부터는 ‘조선’을 <일본수로지> 제6권으로 편찬하면서 그 이유를 ‘이 책은 조선전안(朝鮮全岸)의 수로로서 메이지 43년(1910년·인용자) 조선을 우리 제국이 병합했기 때문에 <일본수로지> 제6권이라고 제목을 하여 간행한다’고 서문을 썼다. 수로지가 국가별 영토 개념을 포함함을 확인할 수 있다.

|

| 환영수로지(왼쪽)와 조선수로지(오른쪽). |

일본 해군성은 ‘독도’(리앙쿠르암)를 1905년 2월 이전까지는 항상 ‘조선 영토’로 간주하여 <조선수로지>, <조선지도>에 넣었으며, <일본수로지>에는 포함시키지 않았다. 일본 해군성이 독도를 <일본수로지>에 처음 포함시키기 시작한 것은 일제가 1905년 2월 독도를 대한제국 정부 몰래 침탈하여 시마네현에 포함시킨 이후부터이다. 일본 해군성은 1907년의 <일본수로지> 제4권의 해도(海圖)에서 오키시마 북방에 처음으로 작은 점을 그려넣어 독도를 표시하기 시작했다. <조선수로지>의 독도 포함과 표시설명은 일본 해군이 독도를 조선 영토로 간주한 사실의 훌륭한 증명이 된다. 일본의 메이지 정부는 1905년 이전까지 외무성, 내무성, 태정관, 육군성, 해군성을 막론하고 ‘독도’를 조선 영토라고 명확히 인지하여 재확인하고 있었다.