Q : 안용복은 17세기 말 울릉도·독도 영유권 논쟁 과정에서 어떤 역할을 했나?

A : 안용복은 두 차례 도일하였다.

제1차 도일은, 앞에서 쓴 바와 같이, 1693년 봄 울릉도로 고기잡이를 갔다가 일본 오타니(大谷) 가문의 어부들과 충돌, 일본 어부들의 협상제의에 응해 일본 어선에 올랐다가 그대로 납치당하여 일본으로 간 것이었다.

안용복은 호키주(伯耆州) 태수의 심문에 굽히지 않고, 울릉도는 조선 영토이므로 조선 사람이 조선 영토에 들어간 것은 일본이 관여할 일이 아니고, 일본 어부들의 조선 울릉도 출어를 금지해야 한다고 당당하게 주장하였다.

안용복은 또한 도쿠가와 막부 관백의 심문에도 조선 영토인 울릉도에 조선인인 자기가 들어간 것을 납치하여 구속, 심문함은 부당하다고 주장하였다. 관백은 안용복을 풀어주고 “울릉도는 일본 영토가 아니다”는 문서와 함께 노자를 주어 귀환시켰다. 그러나 귀국길에 나가사키에 도착하니, 쓰시마 도주와 결탁한 나가사키 태수는 문서를 빼앗고 안용복을 일본의 죽도(울릉도)를 침범한 죄인이라며 묶어서 쓰시마 도주에게 이송하였다. 쓰시마 도주는 조선 동래부사에게 인계하면서 조선 어부의 일본 땅 죽도(울릉도)로의 출어를 금지시켜 달라고 요구하였다. 이에 17세기 말 울릉도·독도 영유권 논쟁이 일어나게 되었다.

안용복의 제2차 도일은 3년 후인 1696년 봄에 이루어졌다. 조정의 허락을 받지 않은 채 일본에 건너가 울릉도와 독도(우산도)가 조선 영토임을 명확히 하고 울릉도·독도를 수호하려고 하였다.

이때 안용복이 1696년 1월 28일 일본 도쿠가와 막부 관백이 울릉도와 그 부속도서 독도가 조선 영토이고, 울릉도·독도에 일본 어민의 고기잡이 도해(渡海)를 금지한 사실을 알고 행동했는지 모르고 행동했는지는 알 수 없다.

안용복은 1696년(숙종 22년) 봄에 울산에 가서 울릉도에 가면 해산물이 많다는 사실을 전파하면서 순천 송광사의 장사꾼 중 뇌헌(雷憲), 글을 잘하는 이인성(李仁成) 등 16명을 모아 울릉도로 들어갔다. 하지만 울릉도에는 이미 다수의 일본 배가 건너와 정박해 있었다. 이에 앞서 쓴 바와 같이 안용복은 “울릉도는 본래 우리 영토인데 어찌 감히 국경을 넘어 침범하는가. 너희는 모두 묶어 마땅하다”고 큰소리로 꾸짖었다.

일본인들은 “우리는 본래 송도(松島·우산도·독도)에 사는데 우연히 고기잡이를 나왔다가 이렇게 되었으니 마땅히 그곳으로 돌아갈 것이다”라고 거짓말로 모면하려 하였다.

안용복은 앞서 쓴 바와 같이 다시 “송도(松島)는 곧 자산도(子山島)인데, 이 역시 우리나라의 땅이다. 너희가 감히 여기에 산다고 하느냐(松島卽子(于)山島 此亦我國也 汝敢往此島)”고 꾸짖고 이들을 쫓아내었다.

안용복 등이 이튿날 새벽 배를 타고 우산도(于山島·독도)에 들어가 보았더니 일본 어부들이 솥을 걸어놓고 물고기를 조리고 있었다. 안용복 등이 막대기로 솥 걸어놓은 것을 부수면서 큰소리로 꾸짖으니 일본 어부들은 모두 배를 타고 돌아갔다고, 《숙종실록》과 《증보문헌비고》 등에 기록되어 있다.

안용복 등은 그 길로 일본 어부들을 쫓아 오키시마(隱岐島·玉岐島)로 들어갔다. 오키시마 도주가 찾아온 이유를 물었다. 안용복은 큰소리로 “몇 년 전에 내가 이곳에 들어와 울릉도·우산도(독도) 등의 섬을 조선 땅으로 정하고 관백의 문서를 받아가기에 이르렀는데, 일본은 정해진 격식이 없이 또 우리 영토를 침범했으니 이것이 무슨 도리인가”라고 말하였다. 이에 오키시마 도주는 안용복의 항의를 호키주 태수에게 전하겠다고 했다. 그러나 오래 기다려도 호키주로부터 아무런 소식이 없었다.

이에 안용복 등은 분격하여 배를 타고 호키주로 갔다. 안용복 등은 스스로 ‘울릉·우산 양도 감세장(鬱陵·于山兩島監稅將)’이라고 가칭하고 호키주 태수에게 사람을 보내어 통고하니, 호키주 태수가 인마를 보내 맞이하였다. 안용복은 위의를 갖추어 호키주 태수와 마루 위에 마주 앉고, 다른 사람들은 모두 중간 계단에 앉았다. 호키주 태수가 일본에 들어온 이유를 물으니, 안용복은 “전날 두 섬(울릉도와 독도·인용자)의 일로 문서를 받았음이 명백한데도 불구하고 쓰시마 도주가 문서를 탈취하고 중간에 위조하여 여러 번 사절을 보내 불법으로 횡침하니 내가 장차 관백에게 상소하여 (쓰시마 도주의) 죄상을 낱낱이 진술하겠다”고 따졌다. 호키주 태수가 이를 허락했으므로 안용복은 이인성에게 상소문을 지어 관백에게 정납하게 하였다.

이때 마침 쓰시마 도주의 아버지가 호키주 관아에 머물고 있다가 이 소식을 듣고 호키주 태수를 찾아가 “만약 이 상소가 올라가면 내 아들은 반드시 중죄를 받아 죽을 것이므로 이 상소를 올리지 말아달라”고 애걸하였다.

호키주 태수는 이에 안용복에게 그 상소를 올리지 말라고 권고하였다. 호키주 태수는 우선 울릉도·독도를 침범했다가 안용복에게 쫓겨온 일본 어부 15명을 적발하여 처벌하였다. 또한 호키주 태수는 안용복에게 “2섬(울릉도와 우산도·인용자)이 이미 당신네 나라에 속한 이상, 만일 다시 침범하여 넘어가는 자가 있거나 도주(쓰시마 도주·인용자)가 혹시 횡침하는 일이 있으면, 국서를 작성하여 역관을 정하여 들여보내면 마땅히 무겁게 처벌할 것이다(兩島旣屬爾國之後 或有更爲犯越者 島主如或橫侵 竝作國書 定譯官入送 則當爲重處)”는 약속을 하였다.

안용복이 제2차로 일본에 건너가 이룬 활동은 큰 성과를 거두었다. 안용복은 호키주 태수와의 담판을 통해 ① 울릉도(죽도)와 우산도(독도·송도)의 2섬을 조선 영토라고 확인한 문서를 1693년에 도쿠가와 막부 관백이 호키주 태수를 시켜 안용복에게 써준 사실을 확인했으며 ② 조선 영토인 울릉도와 독도에 침범했다가 안용복 등에게 쫓겨난 일본 어부 15명의 처벌을 눈으로 보아 확인했고 ③ 1696년 봄에 다시 “2섬(울릉도와 우산도)이 이미 당신네 나라에 속했다”는 호키주 태수의 재확인을 받았으며 ④ 호키주 태수는 앞으로 일본 어부들은 물론이요 쓰시마 도주일지라도 울릉도·우산도 등 조선 영토를 침범할 때에 조선에서 국서를 작성하여 보내면 모두 무겁게 처벌할 것이라는 약속을 받아낸 것이었다.

[038]

Q : 일본정부는 안용복이 에도 막부에 왔었다는 사실과 진술 내용은 신빙성이 없다고 주장한다는데?

|

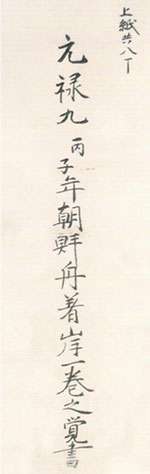

| 1696년 안용복 공술조서. (원록 9 병자년 조선주 착안 일권지각서, 동북아역사재단 제공) |

A : 안용복은 오키시마, 호키주, 에도 막부까지 끌려다니면서 심문을 받은 것이 사실이며, 제2차 도일 때에 호키주 태수와 면담한 것도 사실이다.

안용복의 1693년 4월 제1차 도일에 대해서는 오타니 가문의 울릉도 도해 관련 자료문서집인 《죽도도해유래기발서공》(竹島渡海由來記拔書控)에, 1693년 안용복을 납치하여 심문한 후 돗토리만(鳥取藩)을 거쳐 에도 막부에 송치했는데, 에도 막부(도쿠가와 막부)에서 조사한 후 석방하여 물건도 내주고 조선으로 귀국시켰다고 명료하게 기록되어 있다.

안용복의 1696년 봄 제2차 도일에 대해서는, 일본 외무성이 최근 《숙종실록》에 기록된 안용복의 진술은 신빙성이 없다고 주장했으나, 현재 시마네현의 무라카미(村上助九郞)씨 소장의 《원록 9 병자년 조선주착안 일권지각서》(元祿九丙子年朝鮮舟着岸一卷之覺書) 등과 그중의 조선8도 문서 기타 기록들(예: 태정관문서)에 안용복 진술의 신빙성이 증명되어 있다.

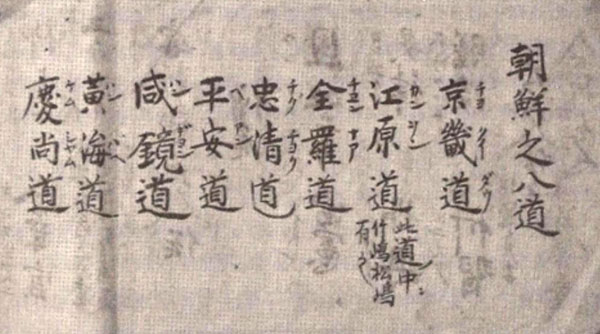

특히 ‘조선의 8도’ 문서의 ‘강원도’ 아래 “이 도 중에 ‘죽도’, ‘송도’ 있음”이라는 기록은 죽도(울릉도)와 송도(독도)가 조선 영토이며 강원도 소속이었음을 증명해 주는 것이다.

일본 메이지 정부의 1876년 내무성 문서와 1877년의 태정관문서는 이때 울릉도와 그 외 1도인 독도(松島)에도 도쿠가와 막부의 도항 금지가 내려졌음을 인지하여 본문에서 설명하였다.

|

| 강원도 안에 죽도(울릉도)와 송도(독도)가 있음을 표시한 1696년 ‘조선지팔도’ 문서. (무라카미家조 소장, 선우영준 박사 촬영) |

울릉도와 독도는 조선 영토라는 일본 도쿠가와 막부의 재확인으로 울릉도·독도 영유권 관계 논쟁은 1696년에 사실상 종료된 셈이다.

[039]

Q : ‘쇄환·공도 정책’은 언제 왜 시작 되었으며, 17세기 이후에도 계속되었다면 조선 조정의 울릉도 정책에 문제가 있었던 것은 아닌가?

A : 왜구(倭寇)의 침략과 노략질 때문에 조선 태종(太宗)이 1417년(태종 17년)에 울릉도 ‘공도·쇄환(空島·刷還) 정책’을 확정하여 채택하였다.

울릉도의 경우를 들면, 1379년(고려 우왕 5년) 7월에 왜구가 울릉도에 침입하여 주민을 살육하고 노략질을 자행한 후 약 15일간 머물다가 돌아갔다. 이에 태종은 등극한 직후인 1403년(태종 3년) 8월 11일 강원도 관찰사의 건의에 따라 울릉도에 들어가 살고 있는 백성들 모두 육지로 나오도록 명령하였다. 태종은 1417년(태종 17년) 정월, 김인우(金麟雨)를 안무사(按撫使)에 임명, 울릉도로 들여보내 거주 백성들을 모두 데리고 나오게 하였다. 김인우는 1417년 2월 5일 귀환하여 울릉도에 남녀 86명이 거주하고 있는데, 계속 울릉도에 살기를 청원하므로 대표격인 3명만 데리고 왔으며, 울릉도 부근에 부속도서로서 우산도(于山島)라고 하는 작은 섬이 있다는 보고를 올렸다. 태종은 이에 1417년 2월 8일 우의정으로 하여금 정부 대신들을 모두 소집하여 대전회의를 개최, 울릉도와 우산도의 관리정책을 논의하도록 하였다. 절대다수의 대신은 울릉도에 군사 진(鎭)을 설치하여 방어하면서 백성들을 계속 농사와 어업을 하며 거주케 하자고 주장하였다. 그러나 공조판서 황희(黃喜)는 이를 반대하면서 울릉도 거주민을 속히 육지로 쇄출(刷出·데리고 나오는 것)하는 것이 가장 안전한 방책이라고 주장하였다.

태종은 황희가 제안한 ‘쇄출정책’을 채택하였다. 울릉도에 거주하고 있는 백성들을 쇄출해 오면 울릉도는 사람이 비게 되므로 이것을 ‘쇄출·공도 정책’ 또는 ‘공도·쇄환 정책’이라고 부르는 것이다. 태종이 울릉도에 대해 ‘쇄출 정책’, ‘공도 정책’을 결정한 것은 1417년 2월 8일이었고, 독도에 대해 공식적으로 ‘우산도’(于山島)의 명칭을 사용한 것도 이 무렵(1417년 2월 5~8일)이었다. 태종은 1417년 2월 8일 ‘쇄출·공도 정책’을 채택함과 동시에 김인우를 우산·무릉등처안무사(于山·武陵等處按撫使·독도·울릉도 등 지역 안무사)에 임명하여 다시 울릉도에 들어가 주민을 데리고 육지로 나오도록 하였다. 일본이 1592년 임진왜란을 일으켰을 때 왜구들은 또 울릉도를 침노하여 살육과 노략질을 잔혹하게 자행하였다. 이때 울릉도 거주민은 거의 살육당한 것으로 보인다. 그 이후 동해안 어민들은 울릉도에 상주할 엄두를 내지 못하고, 계절적으로 고기잡이를 나가거나 나무를 베어 배를 만들러 갔다가 돌아오는 것이 관행이었다.

1696년 1월 일본 도쿠가와 막부 장군이 울릉도와 독도를 조선 영토로 재확인 결정하고 일본 어부들의 월경 고기잡이를 금지한 조치 직후에, 조선 조정은 울릉도에 대한 ‘쇄출·공도 정책’을 그대로 지속하되, 1697년(숙종 23년) 4월 13일 영의정 유상운(柳尙運)의 건의에 따라 ‘순시(巡視) 제도’, ‘수토(授討) 제도’를 채택하였다. ‘순시·수토 제도’란 2년 간격(3년째마다 1회)으로 동해안의 변방 무장(武將)으로 하여금 규칙적으로 순시선단을 편성하여 울릉도에 들어가서 순시·수토하고 돌아오는 제도였다.

태종이 채택한 ‘쇄출·공도 정책’이나, 숙종이 채택한 ‘순시·수토 제도’나, 모두 울릉도를 행정·관리하는 데 강력하게 권력을 행사한 정책이었다.