Q : 독도는 어떤 지리적 위치와 크기를 가진 섬인가?

A : 독도는 세계 속에서 동아시아 한반도 동쪽 동해(東海) 가운데 위치한 섬으로서, 동도(東島)와 서도(西島) 2개의 작은 섬과 89개의 암초로 구성되어 있다.

경위도상으로는 동도가 북위 37도 14분 26.8초, 동경 131도 52분 10.4초이고, 서도가 북위 37도 14분 30.6초, 동경 131도 51분 54.6초의 위치이다.

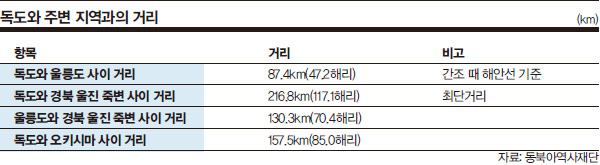

동해 가운데는 울릉도와 독도, 오키시마(隱岐島) 등 3개의 섬이 있는데, 독도와 울릉도 사이의 거리는 87.4km(47.2해리), 이에 비해 독도와 일본 오키시마와의 거리는 157.5km(85.0해리)로서, 울릉도보다 약 70km(거의 2배 가까이) 더 멀다. 따라서 사람이 살지 않았던 시기의 독도는 지리적으로 울릉도의 부속섬이 당연하고, 오키시마의 부속섬이 될 수 없는 지리적 위치에 있다. 경상북도 울진군 죽변과 독도 사이의 거리는 216.8km(117.1해리)이고, 울진군 죽변과 울릉도 사이의 거리는 130.3km(70.4해리)이다.

독도의 이러한 위치는 한국 영토 가운데 가장 동쪽 끝에 있는 영토에 해당한다.

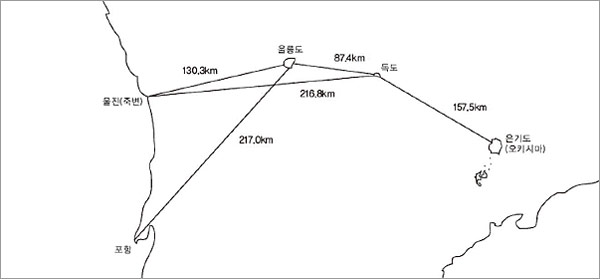

|

| 독도와 울릉도, 독도와 오키시마 사이의 거리. |

독도는 울릉도의 부속섬으로서, 행정구역상으로 대한민국 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 1번지부터 96번지까지로 구성돼 있다(우편번호 799-805). 2005년 이전에는 울릉군 울릉읍 독도리 산 1번지에서 37번지까지였다. 독도의 동도와 서도 사이의 거리는 간조 때 해안선 기준으로 151m인데, 그 3분의 2는 수심이 2m가 채 안 된다. 독도의 면적은 동도가 73,297m2, 서도가 88,639m2, 부속도서(암초)가 25,618m2, 합계가 187,554m2(문화재청 고시 제2006-80호)로 되어 있다. 독도의 높이는 서도가 168.5m, 동도가 98.6m로서 서도가 동도보다 더 높다. 독도의 둘레는 5.4km로서, 동도의 둘레가 2.8km, 서도의 둘레가 2.6km이다.

독도는 서양인들이 19세기 말에 리앙쿠르 암(岩)(Liancourt Rocks)이라는 이름을 붙였으나 암초는 아니고, 소도(小島·Islets)라고 보는 것이 정확하다. 동도와 서도 주위의 89개 암초까지 1개의 소열도(小列島)를 이루고 있다.

[002]

Q : 독도의 기후는 어떠한가?

A : 난류의 영향을 많이 받는 해양성 기후이다. 해양성 기후라는 점에서 독도와 울릉도의 기후는 동일하다.

독도에서는 1996년부터 기상관측이 시작되었다. 현재 독도는 자동 기상관측장비를 사용하여 무인으로 기상관측을 하고 있다. 관측장비가 설치된 곳은 동도의 북위 37도 14분, 동경 131도 52분, 해발고도 95.0m의 지점이다.

독도의 주풍은 동풍과 남서풍이다. 독도의 평균 풍속은 4.9m/s이다. 이것은 울릉도의 3.1m/s과 제주도의 4.7m/s(제주도 고산, 서귀포의 평균값) 및 서울의 2.4m/s보다 높다. 독도에서는 바람의 속도가 강한 것을 알 수 있다. 그러나 계절별 풍향의 변화는 심하지 않다.

독도의 강수량은 연평균 약 1,400mm이다. 월별 누적강수량이 가장 많은 때는 7월(229mm)과 8월(221mm)이다. 울릉도의 7월(190mm)과 9월(161mm)의 강수량과 비슷하다. 울릉도와 독도는 영동지방, 호남 서해안 지방과 함께 대표적인 다설(多雪) 지역에 속한다. 겨울철에 큰 눈이 내리는 것은 서고동저형의 기압배치 아래 울릉도와 독도지역에 강한 북서풍이 불기 때문이다. 독도의 평균 기온은 12℃이다. 가장 따뜻한 달은 8월이고 기온은 약 25℃이다. 가장 추운 달은 1월이고 평균 약 4℃이다.

[003]

Q : 독도의 지형과 지질은?

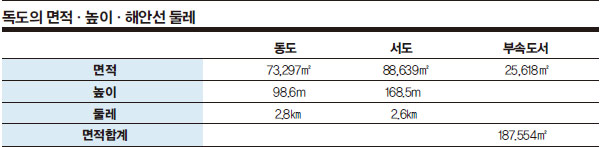

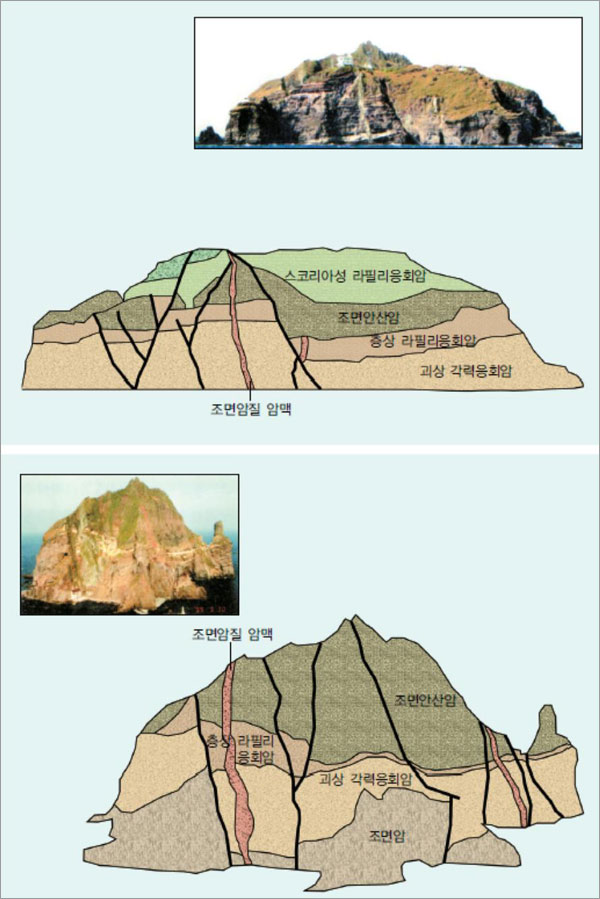

A : 460만 년 전~250만 년 전에 해저 약 2,000m에서 솟구쳐나온 용암과 화산 쇄설물이 굳어서 형성된 ‘화산성 해산’으로서, 몸집은 작지만 울릉도와 제주도보다 250여만 년이나 오래된 섬이다(문화재청, 《한국의 자연유산 독도》, pp.16~85 참조). 울릉도와 제주도가 1만 년 전에 생성을 마친 데 비하면, 독도는 긴 역사를 가진 화산섬이다. 각력암, 조면암, 안산암 등 다양한 종류의 암석을 품고 있어 ‘암석학의 보고’로도 불린다.

독도의 해수면 아래에는 바다의 산, 즉 해산(海山)이 있는데, 현재 보이는 독도의 모습은 ‘빙산의 일각’일 뿐이다. 바다 밑에 안용복해산, 독도해산, 심흥택해산, 이사부해산 등이 있으며, 키가 조금 더 큰 독도해산이 수면 위로 머리를 내놓고 있는 것이다. 이와 같이 해산이 수면 위로 모습을 드러내는 경우는 드물며, 해저산의 진화과정 연구에 도움을 주므로 세계적인 자연유산으로서의 가치를 지닌다.

|

| 독도의 지질도(동도와 서도). |

동도의 정상부는 섬의 북쪽에 치우쳐 있으며, 해발고도가 98.6m이다. 유인 등대를 비롯한 독도경비대 관련 건물이 설치되어 있는 동도 남쪽 능선부는 대체로 평탄하며, 구 선착장에 이르는 사면에는 두께 20~30cm의 토양층이 발달하여 초본류가 서식한다. 그러나 바다를 향한 사면은 대부분 높이 약 20~30cm의 경사가 급한 해식애로 이루어져 있어서 토양층이 거의 없거나 얇아 식생피복이 대단히 어렵다.

동도의 해안선 길이는 2.8km이고, 서쪽 해안에는 선박의 입항을 위한 선착장이 건설되어 있다. 서도의 정상부는 해발고도가 168.5m이며, 경사가 매우 급한 원뿔 형태로 되어 있다. 해안선의 길이는 약 2.6km이고, 해안의 사면은 수직에 가까운 해식애로 둘러싸여 있어서 토양층이 대단히 얇아 식생이 성장하기 매우 불리하다.

|

| 독도 주변 바다 밑 해산(Ⅰ).(자료: 문화재청) |

이러한 악조건에도 불구하고 서도의 정상부 부근에는 부분적으로 토양층이 형성되어 초본류가 자라고 있다.

특히 서도의 물골이 있는 북쪽 해안의 소규모 내만에는 정상부가 개석되면서 공급된 매스 무브먼트 퇴적물이 두껍게 쌓여 목본을 비롯한 식생이 높은 밀도로 분포하고 있다. 아울러 서도의 급경사면의 절리 사이에 토양이 축적된 곳에 초본이 자리 잡고 있으며, 규모가 큰 타포니의 바닥에도 일부 식물이 자라고 있다.

서도의 동쪽에는 태풍이나 폭풍이 닥쳤을 때 어민들이 대피할 수 있는 어민숙소가 설치되어 있다.

[004]

Q : 독도에는 어떤 식물이 자라고 있는가?

A : 독도는 생명체가 줄기차게 살아 활동하며 생장하는, 생명이 생동하는 섬이다. 독도는 강한 바닷바람과 염분에 노출되어 있고 경사가 급해서 토양의 깊이가 얕기 때문에 식물이 뿌리를 내리고 살기 힘든 자연환경을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 독도에는 잡초성 식물뿐만 아니라 각종 주목해야 할 식물들이 자라고 있다.

문화재청의 위탁연구 결과에 의하면, 2005년 11월부터 2009년 8월까지 총 20회에 걸쳐 답사한 결과, 독도에 살고 있는 식물은 무려 30과 55속 56종, 1아종, 4변종으로 총 61종류인 것으로 조사되었다(문화재청, 《한국의 자연유산 독도》, 2009. pp.126~182 참조).

여기에는 독도와 울릉도에서만 자라는 세계적 희귀식물인 ‘초종용’(Orobanche coerulescens Stephan), ‘섬기린초’(Sedum takesimense Nakai), ‘섬초롱꽃’(Campanula takesimana Nakai), ‘왕호장근’(Fallopia sachalinensis(F. Schmidt) RonseDecr.)도 포함되어 있다.

|

| 독도와 울릉도에서만 자라는 희귀식물.(자료: 문화재청) |

독도에는 계절을 대표하여 아름답고 깜찍한 꽃을 피우는 식물들도 있다. 봄에는 동도 및 서도의 통로와 완만한 사면에 분포하는 ‘갯장대’가 가장 먼저 꽃을 피운다. 초여름 5~6월에는 독도의 토양이 적은 바위 위에서까지 ‘땅채송화’가 노란 꽃을 피운다. 7~9월에는 바위틈에 뿌리를 내려 자란 ‘갯제비쑥’이 노란 꽃을 피운다. 가을에는 ‘해국’이 연보라색 아름다운 꽃을 온 섬에 틈틈이 피워낸다. 이 밖에도 아름다운 꽃을 피우는 독도의 식물로 ‘술패랭이’ ‘참나리’ ‘닭의장풀’ ‘민들레’가 유명하다.

독도의 나무로는 ‘섬과불나무’ ‘동백나무’ ‘보리밥나무’ ‘사철나무’ ‘향나무’ ‘곰솔’(고사했음) 이식한 ‘무궁화나무’ 등이 있다. 이 밖에도 ‘괭이밥’ ‘도깨비쇠고비’ ‘댕댕이덩굴’ ‘큰두루미꽃’ ‘갯사상자’ ‘번행초’ ‘갯과불주머니’ ‘방가지똥’ ‘참소리쟁이’ ‘까마중’ ‘왕김의털’ ‘개밀’ ‘흰명아주’ ‘새포아풀’ ‘갯까치수염’ ‘별꽃’ ‘가는명아주’ ‘갓’ ‘마디풀’ ‘금방동사니’ ‘박주가리’ ‘가는 갯는쟁이’ ‘비짜루’ ‘갯장대’ ‘돌피’ 등 각종 식물이 자라고 있다.

[005]

Q : 독도에는 어떤 새(조류)들이 살고 있는가?

A : 동물은 주로 조류와 곤충류이다. 독도는 동해 가운데 자리하여 텃새들뿐만 아니라 한반도 주변의 수많은 철새와 먼 거리를 이동하는 나그네 새들의 중간 기착지 역할을 하고 있다.

2009년 6월까지 독도에서 관찰 기록된 조류는 139종이며, 독도 현지조사에서 총 72종 59,112개체의 조류가 관찰되었다. 이를 계절형에 따라 구분해 보면, 여름 철새가 19종 139개체, 겨울 철새가 18종 820개체, 텃새가 18종 58,009개체, 나그네새가 14종 47개체, 길 잃은 새가 3종 5개체였다(문화재청, 《한국의 자연유산독도》, 2009. pp. 228~249 참조).

독도를 이용하는 조류는 크게 번식조류와 중간기착조류로 나누어볼 수 있다. 독도를 번식지로 이용하는 조류로는 ‘괭이갈매기’ ‘바다제비’ ‘슴새’ ‘뿔쇠오리’ 등이 있다. 이들은 봄·여름 시기에 독도에 찾아와서 번식을 하고 떠난다.

|

| 독도에 서식하는 조류.(자료: 문화재청) |

괭이갈매기는 독도를 번식지로 이용하는 대표 종으로 매년 4~6월에 도래하여 동도와 서도의 모든 곳을 번식지로 삼는다. 한 배 산란 수는 1~4개이다. 바다제비는 괭이갈매기 다음으로 많은 수가 독도에서 번식하는 종으로서, 동도와 서도의 흙으로 이루어진 경사면에 굴을 파고 번식을 한다. 바다제비는 7~8월경 늦게는 9월까지 번식을 하는데, 이 시기는 쇠무릎의 열매 맺는 시기와 맞물려 가시에 깃털이 걸려 희생되는 새끼가 많이 발생한다. 이 밖에 참새와 슴새가 독도에서 번식하고 있다. 슴새는 땅에 터널 모양의 구멍을 파서 집단으로 번식한다.

독도를 중간기착지로 이용하는 조류로는 오리류, 도요류, 딱새류 등 종류가 다양하지만 개체수는 괭이갈매기나 바다제비처럼 많지는 않다. 민물도요, 황금새, 알락할미새, 황로, 쇠찌르레기, 왜가리 등이 대표적인 새들이다. 또한 천연기념물로 지정된 매, 말똥가리, 흑비둘기도 발견되었으며, 이들은 멸종위기의 야생동물로 간주되어 천연기념물로 지정된 것이다. 이 밖에도 독도에는 모두 139종의 각종 새가 살고 있거나 중간기착을 하고 있는 것으로 기록된다.

[006]

Q : 독도에 살고 있는 곤충은?

A : 《독도 생태계정밀조사보고서》(2006)에 의하면, 독도에는 총 11목 47과 93종의 곤충이 서식하고 있다(문화재청, 《한국의 자연유산독도》, 2009. pp. 252~263 참조).

울릉도에 서식하는 곤충 841종에 비하면 독도의 곤충 종은 울릉도의 10% 수준에 불과하지만, 독도에 출현한 곤충종류 가운데 약 30%가 울릉도에서는 확인되지 않은 것들이다.

최근 연구결과에 따르면, 독도는 많은 곤충의 생물지리적 한계선 역할을 하고 있는 것으로 밝혀졌다. 예컨대, 독도 장님노린재는 독도가 세계 분포상 북방한계선으로 알려져 있다. 또한 초록다홍알락매미충은 러시아 연해주부터 한반도 및 부속도서에 널리 분포된 종이지만 일본에서는 전혀 발견되지 않는다. 이는 독도가 이 곤충 종의 세계 분포상 동방한계선임을 의미하는 것이다. 마찬가지로 섬 땅아벌레는 독도가 세계 분포상 서방한계선이다.

독도에서 발견된 주요 곤충류로는 흰띠명나방, 벼룩잎벌레, 벌꼬리박각시, 쟈바꽃등에, 무당벌레, 작은 멋쟁이나비 등이 있다.

[007]

Q : 독도에 미생물도 있는가? 있다면 어떤 것인가?

A : 종래 독도의 생물에 대한 연구는 식물과 동물에 한정되었는데, 최근 2005년부터는 독도의 미생물에 대한 연구가 개척되었다(문화재청, 《한국의 자연유산독도》, 2009. pp. 185~209 참조).

미생물 과학자 윤정훈·오태광 박사는 독도에서 채취한 시료에서 세계 최초로 ‘버지바실루스 독도넨시스’(Virgibacillus dokdonensis)라는 학명을 붙인 신종 세균을 찾아내어 2005년 9월 국제학술지에 발표하였다.

윤·오 박사는 연구를 계속하여 독도시료에서 4개의 신속과 31개의 신종세균을 저명한 국제학술지에 발표하여 독도가 미생물의 보고임도 증명하였다.

윤·오 박사는 4종류의 신속 세균을 각각 ‘독도 동해’(Dokdonia donghaensis), ‘독도 한국’(Dokdonella koreensis), ‘동해 독도’(Donghaeana dokdonensis), ‘휴미코커스 플라비더스’(Humicoccus flavidus)로 이름 붙였다.

독도의 미생물 연구는 이제 힘차게 출발한 셈이라고 할 수 있다.

[008]

Q : 수산자원에는 어떤 것이 있는가?

A : 동해에서는 난류가 한국 동해 연안을 따라 북상하고 북한 한류가 북한 연안을 따라 남으로 흐르다가 북위 38~40도 부근에서 충돌하여 해양전선(극전선)을 이룬다.

한류계 해수는 수온이 낮고 영양염류가 풍부하게 함유되어 있는데, 여기에 수온이 높고 영양염류가 적은 난류가 충돌하면 난류성 플랑크톤이 많이 번식하여, 이들을 먹이로 한 어족들이 모여들어 좋은 어장이 형성된다. 여기에 독도와 울릉도는 동해 가운데 드문 2개의 섬이기 때문에, 특히 독도 주변에는 수산자원이 풍부하다. 독도 주변에 풍부한 어족으로는 꽁치, 복어, 방어, 개복치, 만새기, 전어, 도다리, 붕장어, 도루묵, 산갈치, 임연수어, 볼락, 우럭볼락, 조피볼락, 가자미류 등이 있다(독도연구보전협회, 《독도 인근해역의 환경과 수산자원보전을 위한 기초연구》, 1999 참조).

또한 독도 주변의 연체동물로는 오징어(살오징어, 갑오징어), 문어 등이 있다. 전복, 소라, 홍합, 밤고동 등도 대표적이다. 해조류로는 미역, 다시마, 김, 우뭇가사리, 톳, 대황 등이 있고, 기타 수산물로는 해삼, 새우(도화새우, 가시배새우), 홍게 등이 있다. 이 가운데 가장 많이 잡히는 어종은 오징어, 꽁치, 방어, 임연수어, 도루묵, 만새기, 볼락, 전어, 도다리, 붕장어 등이다. 또한 무척추 수산물인 소라, 홍합, 왜문어, 보라성게, 말똥성게, 돌기해삼 등도 주목을 받고 있다. 독도 주변 바다는 모두가 그야말로 “황금어장”인 셈이다.

[009]

Q : 독도 주변 바다에 광물자원도 묻혀 있나?

|

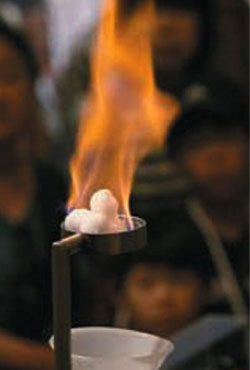

| 고체천연가스( .uc2하이드레이트) 연소 장면.(자료: 경상북도청) |

A : 감람석, 단사휘석, 사장석, 알칼리장석, 각섬석, 흑운모, 자철석 등이 관찰되었으며, 바탕을 이루는 석기광물로는 반정을 이루는 광물과 함께 인회석, 유리질 등이 있다.

독도 주변의 해저 광물(지하) 자원으로는 고체천연가스(가스 하이드레이트·Gas Hydrate)가 풍부하게 매장되어 있다. 고체천연가스는 메탄이 주성분인 얼음처럼 고체화된 천연가스이다. 불고기 집에서 가끔 볼 수 있는 바와 같이, 얼음덩어리처럼 보이는 고체천연가스에 불을 붙이면 파란 불꽃을 내며 오래 타는데, 이산화탄소 배출량이 매우 적은 장점이 있다. 독도와 포항 사이에 거대한 고체천연가스 광맥이 분포하는 것으로 현재 시추선의 시굴에 의해 확인되었다.

독도 주변의 해저 광물자원인 고체천연가스는 에너지 자원이 부족한 한국에는 참으로 귀중한 새 자원일 뿐 아니라 이산화탄소 배출이 매우 적어 친환경적인 미래 에너지 자원이라고 할 수 있다. 그러나 이 에너지 원료 광물에 대해서는 아직 충분한 정밀조사가 이뤄지지 않아 정확한 설명을 할 수 없는 단계이다.

독도 주변의 해저에 석유자원의 부존 가능성을 추정하는 연구자도 있다.

또한 독도 주변은 청정지역이므로 해양심층수의 생산이 가능하다. 심층수란 수심 200m(일설 지하 1,000m) 이하 바다 밑 깊은 곳의 바닷물을 말한다. 심층수는 온도가 섭씨 2℃ 정도로 항상 일정하고 햇빛이 도달하지 않는 곳의 물이기 때문에 세균 번식이 없어 무균성이고 오염이 전혀 되지 않은 100% 청정수이다. 심층수는 높은 수압 때문에 바닷물 물질이 완전히 분해되어 있으므로, 인체에 필요한 땅 위 미네랄을 풍부하게 함유하고 있다. 땅 위의 물에 비해 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨 등 300배 이상의 미네랄도 보유하고 있다. 생물에 필요한 무기영양소도 땅 위의 물에 비해 수십 배 더 많아 심층수가 용출하는 지역은 자연적으로 이미 대형 어장이 형성되어 있기도 하다.

독도가 있는 동해의 해양심층수는 수심이 깊어 청정성이 매우 뛰어나고, 섭씨 2℃의 안정적 저온성으로 다량의 산소가 녹아 있다. 그러므로 독도 주변을 포함한 동해 심층수의 염분을 제거하면, 미네랄 영양가가 매우 높은 생수·식수를 무제한 공급받을 수 있고, 식품공업, 화장품 공업, 의료 분야, 수산양식 분야, 수경(水耕)농업 분야에도 이용할 수 있다.

독도 주변의 바다 밑에는 이상과 같이 풍부한 해저 광물 자원이 있는데, 유엔 신해양법은 자기 나라 영토를 기점(Base Point)으로, 반지름 200해리까지의 ‘배타적 경제수역’(Exclusive Economic Zone·EEZ) 내에 있는 해저 광물 자원의 개발 소유를 허용하고 있다.

[010]

Q : 독도의 다른 가치를 따진다면?

A : 동해 한가운데 있는 섬으로서 몇 가구 정도는 상주할 수 있다. 게다가 부근의 경관이 아름답고 특수하기 때문에 섬 자체가 훌륭한 관광자원이 된다고도 볼 수 있다. 독도는 한국의 가장 동쪽 끝에 있고 동시에 동해의 중앙에 있기 때문에 안보전략상 극히 중요한 요충지임은 더 말할 필요도 없다.

독도는 한국의 가장 동쪽 끝, 일본의 경제수역과 접촉하고 있기 때문에, 한국 민족이 약해지거나 또는 독도 수호의지가 약해지면 언제든지 외국의 침탈야욕의 대상물이 되기 쉬운 위치의 섬이라고 할 수 있다. 일본이 ‘영유권 논쟁’을 끈질기게 벌이는 것도 바로 이런 독도의 지정학적 중요성 때문이다.