존 리치 John Rich

⊙ 1917년 미국 출생.

⊙ 1917년 미국 출생.

⊙ UPI의 전신인 International News Service의 도쿄 특파원

으로 파견되어, 맥아더 장군 및 히로히토 일왕 등 인터뷰.

⊙ 1950년 한국전쟁이 일어나자 한국으로 파견되었으며,

1950년 12월 NBC News로 옮겨 3년 동안 한국전쟁 취재.

⊙ 한국전쟁 이후 베를린 특파원으로 4년 근무했고, 베트남

전쟁을 10년간 보도하는 등 주요 분쟁지역을 취재하는

종군기자로 30년간 활동.

⊙ 미국 방송협회와 조지아대가 주최하는 미국의 방송상

(Peabody Award) 수상.

⊙ 현재 본인이 태어난 메인(Maine)주(州)에서 한국전쟁 때 만난 부인(당시 주한미대사관 근무)과

함께 살고 있음.

사진제공 : (주)서울셀렉션

⊙ 1917년 미국 출생.

⊙ 1917년 미국 출생. ⊙ UPI의 전신인 International News Service의 도쿄 특파원

으로 파견되어, 맥아더 장군 및 히로히토 일왕 등 인터뷰.

⊙ 1950년 한국전쟁이 일어나자 한국으로 파견되었으며,

1950년 12월 NBC News로 옮겨 3년 동안 한국전쟁 취재.

⊙ 한국전쟁 이후 베를린 특파원으로 4년 근무했고, 베트남

전쟁을 10년간 보도하는 등 주요 분쟁지역을 취재하는

종군기자로 30년간 활동.

⊙ 미국 방송협회와 조지아대가 주최하는 미국의 방송상

(Peabody Award) 수상.

⊙ 현재 본인이 태어난 메인(Maine)주(州)에서 한국전쟁 때 만난 부인(당시 주한미대사관 근무)과

함께 살고 있음.

사진제공 : (주)서울셀렉션

- 한 소년이 추락한 북한 전투기의 잔해 위에 올라 손을 흔들고 있다. 이 소련제 야크기는 전쟁 초기 잠깐 맹위를 떨치나, 유엔군은 곧 압도적인 공군력으로 한반도 상공의 제공권을 완전히 장악하게 된다.

치열한 전투에 가려졌던 6·25 당시의 일상이 생생한 컬러 사진으로 되살아났다. 한국전쟁 당시 미국 NBC 종군기자였던 존 리치(John Rich·92) 씨가 전쟁 초기부터 휴전협정 조인 시까지 3년여 동안 촬영한 컬러 사진 70여 점을 국내에 처음으로 공개했다. 그는 “전쟁 당시 사진을 찍으면서 세계가 한국에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 한국인들이 얼마나 고통 받았는지 보여줘야 한다고 생각했다”면서 “이 사진들을 통해 내가 본 것을 다른 사람들도 볼 수 있기를 바란다”고 말했다.

존 리치의 사진전 <컬러로 보는 한국전쟁>은 한국전쟁 60주년을 기념해 6월 30일까지 서울 효자동 ‘청와대 사랑채’에서 열린다. 전시는 문화체육관광부와 주한미국대사관이 주최하고 서울셀렉션이 주관한다.

|

| 1950년 여름, 부산항을 향해 가고 있는 미 해군 상륙함. |

|

| 파괴된 수원 화성 장안문. 탈환과 재탈환의 과정 속에 수원은 크나큰 피해를 입는다. 연합군의 주요 수송로가 수원을 통과했기 때문에 많은 군인이 이곳을 지날 때마다 기념촬영을 하곤 했다. |

|

| 서울을 탈환하는 과정에서 폭격으로 파괴된 기차들. 철로 끝으로 서울역이 보인다. |

|

| 국군 부대원들. 미 군사고문단으로부터 국내치안유지와 38선 경계를 주목적으로 훈련받았던 국군은 소련의 지원을 받은 북한의 침공을 막아낼 전투 경험이나 화력이 부족해 전쟁 초반 뼈아픈 패배를 경험했다. 그러나 계속되는 교전 경험을 통해 국군의 전투력은 현격히 향상되어 갔고, 곧 유엔군의 주력군으로 자리매김 한다. |

|

| 한 소년 병사가 철모에 진달래를 꽂은 채 봄을 기다리고 있다. 많은 병사들이 곳곳에 핀 진달래를 보며 혹독했던 겨울의 끝을 즐거워했다. |

|

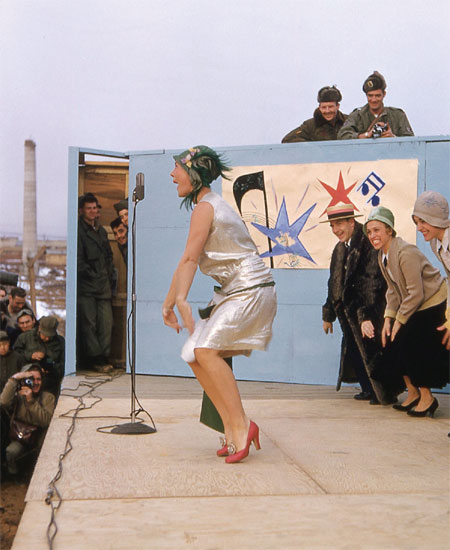

| 당시 가수와 배우로 활동했던 베티 허튼(Betty Hutton)이 미군 병사들을 위한 위문 공연을 펼치고 있다. |

|

| 미 군사고문단의 감독하에 국군 신병들이 M-1 소총 사격 훈련을 받고 있다. 그들은 여덟 내지 아홉 발 정도를 쏴본 뒤 부대로 배치되었다. |

|

| 초창기 휴전 회담이 열렸던 개성의 모습. 북한군과 미국 측 사람들이 평화롭게 섞여 있다. 휴전 회담이 진행되었던 탓에 개성은 북한 전역에 퍼부어졌던 폭격을 피할 수 있었다. 그 덕분에 개성은 현재 가장 많은 한옥이 보전돼 있는 도시가 됐다. |

|

| 영국군 왕실기갑연대 대원들이 전투에 임하기 전 포즈를 취하고 있다. (51년 1월 중공군의 2차 공세를 앞둔 시기로 추정) 오른쪽 뒤편 병사가 목에 두르고 있는 실크 스카프는 영국군 기갑부대 장교들의 애용품이었다. |

|

| 서울 북방 지역에서 미군 병사들이 북한군 포로들을 심문하고 있다. 북한군은 민간인 복장을 하고 피란민 인파에 잠입하는 경우가 많았다. |

|

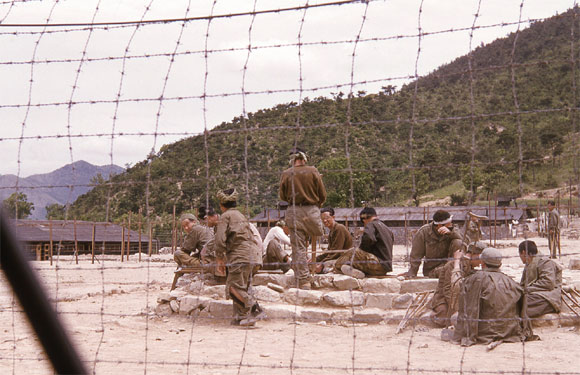

| 거제도 포로수용소의 포로들. 유엔 측이 1951년 초반에 세운 이 수용소는 총 28개 시설에 최대 17만명의 포로를 수용했다. |

|

| 1951년 봄, 재탈환된 서울 시청 앞에 어린이들이 서 있다. 사진으로는 피해 상태가 경미한 듯 보이지만, 연희고지 등 북한군의 저항이 극렬했던 일부 지역은 유엔군의 집중포격으로 폐허가 됐다. |

|

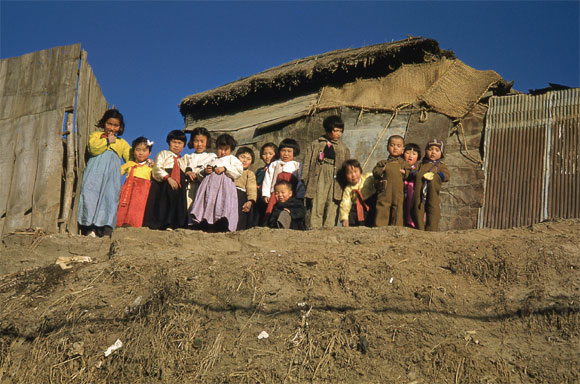

| 대구에서 만난 아이들. 한국전쟁 동안 약 10만여 명의 아이들이 고아가 되었는데, 그들을 돌보는 데 필요한 물자나 시설은 거의 전무했다. |

|

| 헬리콥터를 보기 위해 모여든 아이들과 어른들. |

|

| 강가에 모여 빨래를 하는 아낙네들. 전쟁 중에도 억척스럽게 살아가는 우리 어머니들의 모습을 엿볼 수 있다. |

|

| 생필품만 챙겨 어디론가 떠나는 피란민 가족. 어머니의 왼손가락에서 반짝이는 반지는 아버지의 부재를 더욱 두드러지게 한다. 당시 대부분의 성인 남자는 징집 당했고, 이는 피란민들의 고통과 어려움을 더욱 가중시켰다. |

※ 모든 사진들은 Jhon Rich에게 저작권이 있습니다. 무단으로 도용시 법적 책임을 물을 수 있습니다.