우리나라는 연간 30억 달러를 상회하는 기술무역수지 赤字 국가

우리가 지불하는 로열티의 70% 이상이 표준특허에 기인

高廷植 특허청장

⊙ 1955년 서울 출생.

⊙ 중앙고, 서울대 화학공학과 졸업. 미시간대 응용경제학 석사, 화학공학 박사.

⊙ 유엔 아시아태평양경제사회이사회 아태지역 에너지정책 자문관, 駐 오스트레일리아 상무참사관,

산업자원부 자원정책과장·자원정책심의관·에너지자원정책본부장 역임.

중국의 춘추전국시대를 통일한 진시황(秦始皇), 조선시대 최고의 왕 세종(世宗)이 펼쳤던 중요정책 중의 하나가 도량형(度量衡)의 통일이다. 오래전 그 시대의 위정자들도 도량형의 통일이 사회의 경제적 비용을 절감시킬 뿐만 아니라, 정당한 거래와 세금징수를 가능케 해 교역을 촉진하고 경제를 활성화시키는 중요한 기능을 한다는 사실을 알고 있었던 것이다.우리가 지불하는 로열티의 70% 이상이 표준특허에 기인

高廷植 특허청장

⊙ 1955년 서울 출생.

⊙ 중앙고, 서울대 화학공학과 졸업. 미시간대 응용경제학 석사, 화학공학 박사.

⊙ 유엔 아시아태평양경제사회이사회 아태지역 에너지정책 자문관, 駐 오스트레일리아 상무참사관,

산업자원부 자원정책과장·자원정책심의관·에너지자원정책본부장 역임.

오늘날 우리는 ‘도량형’ 대신 ‘표준’이라는 용어에 훨씬 더 익숙하다. 산업과 경제의 효율성을 높이기 위해 길이나 무게뿐만 아니라 부품, 기술의 호환성까지도 요구되고 있기 때문에 이제는 ‘표준’이라는 용어를 사용하게 된 것이다.

국제교역이 활발해지고 기업의 글로벌화가 촉진되면서 각국은 자국 기술을 국제표준(Global Standard)으로 제시하고, 개별 기업도 제품과 관련된 국제표준을 선점(先占)하기 위해 노력한다. 국제표준이 규모의 경제(Scale of Economy)를 극대화시키고 시장지배 효과가 크기 때문이다.

오늘날 표준을 확보하기 위한 전쟁은 갈수록 치열해져 가고 있다. 1970년대 소니와 마쓰시타가 베타맥스와 VHS라는 VCR(비디오카세트 레코더) 방식을 놓고 다투었던 것으로부터 시작된 기업 간 ‘표준’ 확보 전쟁은 WTO-TBT(무역기술장벽)라는 국가 간 경쟁의 형태로까지 진화됐다.

‘표준특허’의 힘

|

| 특허청은 2009년 11월 19일 서울 마포소재 한국특허정보원에서 산학연의 표준특허 창출 및 지원을 전담하는 ‘표준특허지원센터’를 설치했다. |

최근 들어 국제 표준을 둘러싼 기업 간 분쟁에는 ‘특허(特許)’라는 용어가 결합되고 있다. 단순히 ‘표준’을 선점하는 것을 넘어서 이제는 ‘표준’을 ‘특허’로 확보하고자 하는 것이다.

특히 IT와 그 융합기술은 호환성이 요구되므로 표준화가 필수적이다. 또한 그 기술은 특허의 대상이기 때문에 표준특허 창출의 주요 대상이 된다.

표준특허는 표준의 ‘시장 지배력’과 특허의 ‘독점 배타력’이 결합된 특허로서, 시장에 진입하고자 하는 모든 기업이 사용할 수밖에 없기 때문에 부가가치 창출효과가 크다. 표준특허를 확보하지 못한 기업은 로열티라는 추가적 비용을 부담하기 때문에 시장에서 열위(劣位)에 놓일 수밖에 없다.

IBM, 퀄컴 등 글로벌 기업은 R&D(연구개발) 부서 외에도 특허, 표준 전담부서를 별도로 설치해 R&D 부서와 협력해 표준특허 경영을 추진하고 있다. 1990년대 중반까지 글로벌 기업들의 특허활동은 R&D 부서와 특허 부서의 협력을 통해 R&D 효율성을 제고하고 강한 특허를 확보하려는 정도에 국한됐었다.

그러나 1990년대 후반에 접어들자 이들 기업은 R&D, 특허, 표준을 담당하는 기업 내부 조직 간 협업(協業)을 통해 강력한 표준특허를 확보하려고 노력하고 있다.

표준특허를 확보하려는 기업들의 노력은 ‘표준화회의’ 등을 통해 생생하게 드러난다. 인터디지털, 퀄컴, 노키아, 모토로라 등 기업들은 표준화 동향을 실시간으로 모니터링하는 한편, 이에 대응한 표준을 제안하고 특허를 출원한다.

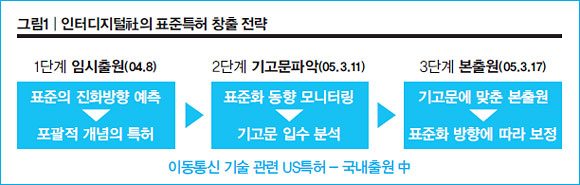

인터디지털사(社)는 표준특허를 확보하기 위해 표준화 동향 및 제출된 표준안을 분석해 특허출원 전략을 수립하고, 미국의 임시출원 제도(미국 특허법상 규정된 기재요건을 모두 기재하지 않고 손쉽게 출원일·우선일을 인정받게 한 제도-필자 注)를 적극적으로 활용하고 있다.

위 그림은 인터디지털사가 표준의 진화방향을 예측해 포괄적 개념 특허를 출원한 후, 표준안 제출동향을 지속적으로 파악해 임시출원을 보정해 표준특허를 확보하는 전략을 보여주고 있다.<그림 1-인터디지털社의 표준특허 창출 전략>

통신분야 표준특허 6개에 불과

그렇다면 우리나라의 표준특허 경쟁력은 얼마나 될까? 표준특허 여부 판단을 위해 표준 기술지식, 표준문서에 대한 이해 및 특허침해 여부를 판단할 수 있는 법률지식 등 고도(高度)의 전문지식이 필요하지만, 이러한 판단을 전문적으로 수행하는 기관이 없다.

각 표준특허의 가치도 표준기술별로 시장상황 등에 따라 서로 다르기 마련이다. 이 때문에 개별국가의 표준특허 경쟁력을 정확히 측정하기는 힘들다. 다만 개별국의 표준특허 경쟁력은 표준화기구에 선언된 특허나 표준특허 풀(pool)에 포함된 특허의 비중을 타국의 경우와 비교해 간접적으로 추정해 볼 수 있을 뿐이다.

통신분야 국제표준화 기구인 ITU-T에 선언된 국내기관의 표준특허는 2009년 10월 현재 51건으로 전체 특허의 2.3%에 불과하며, 표준특허를 선언한 국내기관 또한 6개에 불과한 실정이다.

대표적인 표준특허풀(특허에 대한 공동의 이익을 목적으로 결성한 단체로 회사의 성격을 갖는다-편집자 注)인 ‘MPEG LA(Moving Picture Experts Group Licensing Adminstrator)’에 등록된 특허 중 15.4%를 우리나라가 보유하고 있지만, 상대적으로 로열티가 높은 MPEG-2분야는 2.6%밖에 보유하고 있지 못하다.

MPEG(ISO 산하의 동영상 연구모임)가 영상압축기술에 대한 표준을 정립하면, 반도체 업체들은 이들 표준을 지원하는 영상 압축 칩을 개발하게 된다. 우리나라는 전 세계 휴대폰 시장의 30%를 점유하고 있으나, 표준특허는 단지 10분의 1 정도만 보유하고 있을 뿐이다. 국내기업 중에는 S전자, L전자가 1990년대 후반부터 표준화 활동을 시작했지만, 표준특허를 확보하기 위한 전담인력은 2000년 초에야 배치됐다. 이와 같은 미흡한 대응은 세계 최초로 지상파 DMB를 상용화했음에도 불구하고 표준특허 미(未)확보로 인해 우리 기업의 로열티 부담이 크게 늘게 됐다.

중견규모 이하 기업들, 표준특허 인식 취약

최근 우리 기업, 연구기관이 들려주는 낭보(朗報)는 우리나라가 비록 표준특허 확보 노력을 뒤늦게 시작했지만, 우리의 미래가 밝다는 방증이다. L전자가 디지털TV 표준특허를 보유한 제니스사를 통해 매년 1억 달러 이상의 로열티 수입을 올리고 있고, 우리나라가 개발한 와이브로(Wibro) 기술이 IEEE(美 전기전자공학회)에 표준으로 채택된 것이 그 대표적 예다.

하지만 위와 같은 성과도 해외 글로벌 기업에 비하면 미미한 것이 현실이다. 더구나 중견규모 이하의 기업들은 표준특허에 대한 인식과 인적·물적 역량이 부족해 표준특허 확보 노력이 사실상 전무하다고 하겠다.

이와 같은 열악한 현실을 극복하고 우리나라가 표준특허 강국으로 가는 길은 무엇인가? 먼저, 표준특허 창출에 필요한 사회적 인프라가 취약하다는 것을 고려할 때 정부의 역할이 무엇보다 중요하다. 특허청은 지난해 정부부처 최초로 표준특허 창출을 지원하기 위한 전담부서인 ‘표준특허팀’을 신설하고, 표준업무를 관장하는 지식경제부·방송통신위원회 등과 정책 협업체계를 구축했다.

특허와 표준에 전문성을 가진 특허청이 표준특허 확보전략을 제공하면, 이 전략을 반영해 지식경제부, 방송통신위원회에서 표준과 특허가 상호 연계된 R&D 사업을 추진해 표준특허를 창출한다는 것이다. 이러한 표준특허 획득전략은 IT 및 그 융합기술 분야 중 표준특허 확보가 시급한 기술분야를 우선 선정해 추진하게 된다.

표준특허 전문인력 양성을 위해 온·오프라인을 통한 표준특허 교육과정을 제공하고, KAIST 등 2개 대학에 지식재산전문대학원을 신설하는 등 체계적인 육성책을 마련했다.

국내 기업, 대학, 연구소 등이 표준특허를 확보하는 것을 지원하기 위해 지난해 말 ‘표준특허센터’를 설립했다. 표준특허센터는 지난해 IPTV, 4세대 이동통신을 시작으로 올해 3DTV, 차세대 RFID(Radio-Frequency IDentification) 등 표준특허 확보가 시급한 37대(大) IT분야에 대한 표준특허 로드맵을 수립해 정부 및 산학연에 제공하고 있다.

이와 함께 중소·중견기업을 대상으로 기업별 맞춤형 표준특허 창출역량을 키우기 위해 표준특허 멘토지원사업을 시행하고 있다. 특히 여러 국제 표준화기구와 특허풀에 산재돼 있는 표준특허 정보를 원스톱으로 확인·이용 가능하도록 ‘표준특허DB’를 구축해 표준특허포털사이트를 통해 업계에 서비스할 예정이다.

아울러, 효율적인 표준특허 창출지원을 위해 지식경제부, 방송통신위원회 등의 표준기술 개발사업과 연계해 상호 매칭 가능한 사업과제를 발굴하는 등 유관기관과의 협력을 구체화하고 있다.

표준특허 확보 못하면 글로벌 경쟁에서 도태

기업의 CEO는 표준특허 미확보 시 글로벌 경쟁에서 도태(陶汰)될 수밖에 없음을 명확히 인식하고 표준특허가 단순히 연구부서나 특허부서만의 업무라는 인식에서 벗어나 표준특허 획득을 기업의 경영전략과 연계해 추진해야 한다. 경쟁력 있는 표준특허를 확보하기 위해 경영전략, 표준, 특허를 담당하는 부서가 유기적으로 협업할 수 있는 체계를 갖추어야 할 것이다.

기업 내부에 표준특허 전문가를 양성해야 하고, 국제 표준화회의에 직원들이 적극적으로 참여할 수 있게 지원해야 한다. 이를 통해 경쟁기업의 표준화 활동 동향, 투자방향을 파악할 뿐만 아니라, 국제표준화 작업에 주도적으로 참여해 자사(自社)의 R&D 결과를 표준에 반영하고 논의과정에서 예측되는 표준특허를 실시간으로 출원하는 시스템도 정비해야 한다.

대기업에 비해 경영여건이 열악한 중소, 중견기업들은 업종별 단체를 중심으로 상호협력해 표준특허를 확보하려는 전략적 접근이 필요하다. 미국은 민간단체(학회·생산자 단체·소비자 단체 등)가 표준개발에 주도적 역할을 하고, 일본도 철강연맹의 표준화 센터를 중심으로 표준특허를 적극적으로 확보하고 있다는 것은 우리 중소·중견기업에 시사(示唆)하는 바가 크다.

우리나라는 연간 31억 달러를 R&D에 투자하고 있지만, 연간 30억 달러를 상회하는 기술무역수지 적자(赤字) 국가이다. 우리가 지불하는 로열티의 70% 이상이 표준특허에 기인한다는 전문가들의 지적을 겸허히 받아들여야 할 때다.★