張時城 대전시 정책기획관

- 엑스포다리의 야경.

대전시는 중부권 최대도시로 발전을 거듭, 인구 100만명을 돌파한 1989년 광역시가 됐다. 대전은 시 설립 후 도매상권 위주의 도시에서 계룡대, 자운대, 정부대전청사 등 군사·행정도시로 성장했고, 대덕연구개발특구를 중심으로 연구소·기업들이 늘어나면서 인구가 꾸준히 증가하고 있다.

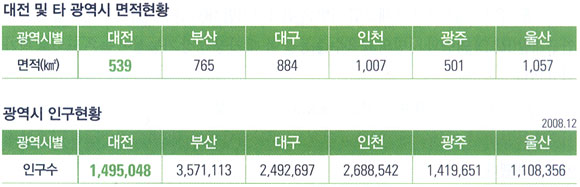

대전시의 면적은 539.84㎢로 남한 전체 면적의 0.5%를 차지한다. 면적으로 따지면 6대 광역시 가운데 다섯 번째 규모로, 광주시보다 38㎢ 정도 넓다. 이를 자산으로 환산하면 67조원으로 우리나라 전체(3325조원)의 2.0%를 점유하고 있다. 6대 광역시 중에는 광주(49조원), 울산(47조원)보다 높은 4위 수준이다.

대전의 인구가 전국의 3.1% 수준인 데 반해 경제규모는 2.3% 수준에 머물러 있다. 지역내총생산액(GRDP) 20조5852억원(2007년 기준)은 전국 16개 시·도 지자체 중 14위, 6대 광역시 중에서는 5위를 기록하고 있다. 제주도를 제외하면 전국 최하위 수준인 광주보다 5000억원 많다.

대전의 지역내총생산액은 1968년 214억원에서 광역시로 승격한 1989년 3조7419억원에 이어, 지난해 20조원을 처음으로 돌파했다. 산업단지 입주업체는 2005년 말 555개에서 지난해 말 714개로 크게 늘었다. 대전의 5개 산업단지 생산액은 5조2269억원에서 6조9618억원으로 증가했다.

연초류 전체 수출물량의 14.7% 차지

산업별로 보면 서비스업이 13조5247억원으로 가장 비중이 크다. 서비스업 분야만 놓고 보면 전국 9위 규모다. 대전의 지역내총생산액 규모가 전국적으로 2.3%인 데 비해 서비스업은 2.9%인 것을 볼 때 서비스업이 이 지역에서 차지하는 비중이 어느 정도인지 짐작할 수 있을 것이다. 실제 대전의 산업구조에서 서비스업이 차지하는 비중은 82.1%에 달한다.

이어 제조업이 3조2888억원으로 전국 14위, 건설업이 1조5204억원으로 전국 15위 수준이다. 민선 4기 출범 이후 기업유치에 속도가 붙으면서 대전 경제에서 제조업이 차지하는 비중이 전년 대비 0.6%가 증가한 것이 눈에 띈다.

1인당 지역내총생산액은 전국 15위(1384만6800원)로 광주(1389만9300원)보다는 약간 적고, 대구(1195만3600원)보다는 다소 많다.

대전의 경제활동인구는 1968년 10만명이던 것이 1989년 37만3000명, 지난해에는 72만2000명으로 증가했다.

지난 한 해 대전의 수출규모는 29억8951만 달러로 전국 15위 수준이다. 하지만 전국 평균(13.6%)보다 높은 15.8%의 수출증가율을 보였다. 수입량은 전년 대비 2.1% 감소한 27억5430만 달러로 전국 14위를 기록, 2억3520만 달러의 무역수지 흑자를 기록했다. 수출을 통해 국가경제 기여도는 전국 10위 수준이다.

수출품목으로는 KT&G로 상징되는 연초류가 4억3919만 달러로 전체 수출물량의 14.7%를 차지했으며, 축전지 3억4419만 달러(11.5%), 인쇄용지 3억4165만 달러(11.4%), 인쇄회로 2억1486만 달러(7.2%), 냉방기 2억1425만 달러(7.2%) 순이었다.

이들 5대 품목이 차지하는 수출비중이 전체 수출물량의 절반을 넘는 52%나 됐다. 이 밖에 개별소자 반도체, 화장지, 기타 정밀화학원료, 안경렌즈, VCR 등 10대 품목이 전체 수출에서 차지하는 비중이 69.6%였다.

수출대상 국가는 중국(16.2%), 일본(8.6%) 등 아시아 국가가 전체 수출의 47.5%를 차지하고 있으며, 유럽(17.8%), 중동(14.4%), 북미(12.9%) 등의 순으로 나타났다.

대전은 제조업이 취약해 수출입 규모가 상대적으로 작은 편이나 민선 4기 들어 新(신)재생에너지, 첨단국방, 바이오 기업 등이 속속 대덕연구개발특구로 몰려오면서 수출규모가 기하급수적으로 커질 것으로 전망된다.

연구개발역량과 시민 교육수준 높아

대전시의 예산 현황은 3조5311억원(2008년 9월 30일 기준)으로 시세가 엇비슷한 광주(3조4180억원)보다 약간 많은 편이다. 지방재정의 건전성을 보여 주는 재정자립도는 63.7%로 인천(71.2%)을 뺀 지방 광역시 중 가장 높은 수준이다.

지방세 규모는 1조563억원으로, 시민 1인당 69만2763원(2007년도 결산기준)을 부담하는 셈이다. 이는 서울(116만6111원)보다 47만3348원, 울산보다 25만2791원, 인천보다 13만5593원의 세금을 각각 덜 내는 것이다.

대전은 타 지자체보다 제조업 기반은 취약하지만 대덕연구개발특구를 중심으로 한 연구개발(R&D) 역량과 시민의 교육수준 등을 볼 때 가장 성장 가능성이 높은 도시로 평가되고 있다.

중국 사회과학원과 미국 벅넬(Bucknell)대학교 등이 공동 작성한 ‘2008년 세계 도시경쟁력 보고서’가 지난해 7월 중국 양저우(揚州)에서 열린 제5회 도시경쟁력 국제 포럼에서 공개됐다.

이날 포럼에서 대전은 세계 주요 선진국 도시보다는 저평가됐지만, 국내 도시 중에는 서울(12위), 울산(162위)에 이어 203위를 기록했다. 국내 대도시 중에는 인천(221위), 부산(242위), 대구(287위), 광주(295위) 등이 그 뒤를 이었다.

이 조사는 지역국내총생산(GDP), 취업률, 노동생산율 등 ‘현시성 지표’와 평균수명·소득수준·교육보급률 등 ‘인재 경쟁력’, 다국적기업 사업본부 수 등 ‘글로벌 기업경쟁력’, 기후환경·도시민 만족도·도시생활비용 등 ‘생활환경 경쟁력’ 등이 평가지표로 활용됐다.

지난 1997년 삼성경제연구소(SERI)가 세계 30대 도시를 대상으로 도시경쟁력을 평가한 결과에서도 서울(19위)에 이어 국내에서는 가장 높은 25위를 차지했었다.

하지만 어제보다 오늘이, 오늘보다 내일이 더 밝은 도시라는 지표가 있다. 지난 2006년 산업정책연구원이 국내 75개 도시를 대상으로 도시경쟁력을 평가한 결과, 대전이 서울(2위)을 제치고 미래경쟁력 최고도시라는 평가를 얻었다.

미래경쟁력은 ▲정치·행정 관료의 리더십·추진력, 지역주민과 기업의 발전의지 등 ‘주체’ 부문 ▲기업경영기반, 도시민 기초생활여건, 교육·문화시설 등 ‘환경’ 부문 ▲부존자원, 재정·인적자원 등 ‘자원’ 부문 ▲도시 발전전략과 도시를 둘러싼 환경 등 ‘메커니즘’ 부문 등 4개 분야에 걸쳐 85개 지표를 평가하는 방식으로 이뤄졌다.

평가 결과, 대전시는 796.92점을 얻어 서울(748.94점), 울산(727.33점) 등을 가뿐히 제쳤다. 광역시 중 가장 낮은 대구(656.54점)보다 무려 140.38점이나 높았다. 대전은 주체 부문과 주체·환경·자원을 효율적으로 결합해 경쟁력 강화전략을 만들어내는 메커니즘 부문에서 높은 점수를 얻어 가장 미래경쟁력이 높은 도시로 선정됐다.

녹색뉴딜 산업단지 조성

대전의 경쟁력은 무엇보다 대덕연구개발특구에 있다. 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 조사결과에 따르면, 지난 2007년 기준으로 대전의 대학·출연연·기업의 연구비 규모는 단연 전국 최고수준이다.

대전이 투자하는 연구개발비는 2조2452억원으로 서울(1조7057억원), 경기(1조1096억원), 인천(3151억원) 등 수도권을 압도한다. 수도권과 대전을 뺀 지방 전체의 연구비를 합한 것(2조1668억원)보다 많다.

IT(정보기술), BT(생명공학기술), NT(나노기술), ST(우주항공기술), ET(환경·에너지기술), CT(문화기술) 등을 미래유망 신기술, 즉 6T(6Technology)라고 한다. 이 6T에 대한 연구비도 대전은 1조4827억원으로 서울(1조1637억원), 경기(8432억원), 인천(1670억원) 등 수도권보다 많고, 12개 지자체(1조4587억원)를 합한 것보다 많다.

대전이 우리나라의 미래인 이유가 바로 여기에 있다. 대덕연구개발특구의 연구성과물을 비즈니스로 연계해 대한민국의 미래 먹을거리를 창출하려는 대전시의 노력도 점차 구체화되고 있다.

대전시는 지난 3월 대덕특구 1단계 산업용지(50만8000㎡)를 공급한 데 이어 올 연말 대덕특구 2단계 산업용지(178만5000㎡)와 신탄진 무공해산업단지(25만㎡) 분양에 나선다.

또 내년까지 대덕특구에 포함된 금강변 310만㎡의 개발제한구역과 자연녹지지역에 ‘녹색뉴딜 산업단지’를 조성, 특구의 첨단기술과 국가 핵심산업 기술의 산업화에 나설 방침이다.

이와 함께 선도산업 육성 등 35개 시책을 추진, 대덕특구를 과학기술비즈니스 메카로 키워나가는 한편, 투자펀드 800억원을 조성해 R&D(연구개발) 사업화 지원에 나서고 있다.

국책사업으로 추진 중인 나노융합기술센터가 본격 가동돼 관련 기업 100개를 유치하고, 오는 2012년까지 신재생에너지 R&BD허브센터를 구축해 녹색산업의 선도도시로 부상하려는 구상도 본격화됐다.

대덕특구를 중심으로 첨단의료, 나노, 신재생에너지, 문화산업 등의 허브를 구축하고 이를 전국적으로 확산시켜 나간다면 대한민국의 미래는 분명 밝을 것이다.⊙