全相仁 한국미래학회 회장·서울대 환경대학원 교수

⊙ 1958년 대구 출생.

⊙ 연세대 정치외교학과 졸업, 美 브라운대 사회학 박사.

⊙ 민족통일연구원 북한연구실 책임연구원, 한림대 사회학과 교수,

연세대 현대한국학연구소 객원연구원 역임. 現 서울대 환경대학원 교수, 한국미래학회장.

⊙ 저서: <수정주의와 한국현대사>(공저) <고개숙인 수정주의> <한국현대사 진실과 해석> 등.

⊙ 1958년 대구 출생.

⊙ 연세대 정치외교학과 졸업, 美 브라운대 사회학 박사.

⊙ 민족통일연구원 북한연구실 책임연구원, 한림대 사회학과 교수,

연세대 현대한국학연구소 객원연구원 역임. 現 서울대 환경대학원 교수, 한국미래학회장.

⊙ 저서: <수정주의와 한국현대사>(공저) <고개숙인 수정주의> <한국현대사 진실과 해석> 등.

- 2030년은 2000년 이후 태어난 이들이 본격적으로 사회에 진출하는 시점이다. 사진은 2005년 8월 광복 60주년을 맞아 태극기로 뒤덮인 서울시청 앞에서 환호하는 어린이들.

1930년대 세계 대공황은 미래연구(future studies)와 연구개발(R&D)의 필요성을 제기하는 계기가 됐고, 이는 근대사회의 문명사적 모순이 發火(발화)하기 시작하던 1960년대 중·후반 미래학의 탄생으로 이어졌다.

주지하는 것처럼 1968년은 세계적 차원에서 顚覆(전복)과 혁명의 해였다. 1972년에는 로마클럽에 의해 ‘성장의 한계(Limits to Growth)’가 公論化(공론화)됐다. 한국미래학회가 발족한 것은 근대화에 온 나라가 한창 매진하던 1968년이었다.

근래 한국에서도 10년 후, 혹은 20년 후의 미래를 짚어보는 책들이 나오는 등 미래에 대한 관심이 높아지고 있다. 한국에서 나타나는 미래 담론에는 다소 특별한 사정이 있어 보인다. 작금의 금융위기에서 나타나는 것처럼 세계화가 초래하는 불확실성의 증폭 혹은 加速化(가속화) 문제를 일단 차치하고서 말이다.

우선 李明博(이명박) 정부의 출범을 전후하여 이른바 ‘잃어버린 10년’에 대한 반성이 제기됐다. 그 10년은 우연의 일치인지 몰라도 1960년대 이후 한국사회에서 미래한국을 위한 公共(공공)계획이 존재하지 않았던 최초·유일의 시기였다. 1962년에 시작된 네 차례의 경제개발 5개년 계획은 1981년에 마쳤고, 그 이듬해에 시작된 경제사회발전 5개년 계획은 1996년에 세 번째를 마지막으로 끝났다. 게다가 盧武鉉(노무현) 정부는 과거사에 몰입하고 역사전쟁을 유발했다는 점에서 退行的(퇴행적)이었다.

이명박 정부는 ‘선진화’를 내세우면서 新(신)성장 동력의 발굴이나 차세대 산업의 육성, 녹색성장과 같은 정책들을 제시했다. 대통령 소속 미래기획위원회가 설치됐고, 재경부에 국가기획 업무가 오랜만에 합쳐져 기획재정부가 탄생했다.

미래에 대한 관심의 증대는 바람직하지만, 오늘날 한국사회에서 제기되는 미래담론은 몇 가지 점에서 걱정스럽다.

◈ 미래담론의 문제점

첫째, 미래에 대한 관심이 다분히 엘리트 중심의 下向的(하향적) 성격을 보이고 있다는 점이다. 물론 미래에 대한 예측과 비전 제시는 국가 리더십의 몫이자 책임이다. 또 거기서 제시되는 미래의 꿈이 국민들 사이에 ‘자기실현적 예언(self-fulfilling prophecy)’으로 작동할 수도 있다.

하지만 이제는 미래의 희망 자체를 일반국민과 함께할 필요가 있다. 그것은 미래구상 혹은 미래계획 과정이 민주화해야 한다는 당위성 때문만이 아니다. 오히려 미래대비 혹은 미래준비 역량을 보다 강화할 수 있기 때문이다. 최근 일본이 미래를 준비하면서 이른바 연구자나 공급자 관점이 아닌 수요자, 소비자, 생활자, 납세자 관점의 전략을 수립하는 것도 이런 맥락에서다. 위로부터의 전문적 미래비전은 자칫 미래담론의 이데올로기화를 초래할 수도 있다.

둘째, 미래예측의 한국적 토착화 문제다. 물론 미래 트렌드의 세계적 성격은 누구라도 부인할 수 없다. 하지만 이른바 글로벌 트렌드(global trend) 혹은 메가 트렌드(mega trend)라고 하는 것이 한국 특유의 상황을 충분히 감안하고 있는가 하는 점에 대해서는 논란의 소지가 있다.

작금에 국내에서 유행하는 미래학은 미래예측 전문 ‘국제 세일즈맨’에 의해 주도되는 경향이 있어 한국적 현실과 맥락이 잘 닿지 않는 측면이 종종 있다. 미래학의 세계적 碩學(석학)들은 한국의 미래를 세계적 추세에 단순 代入(대입)하는 외삽적 예측(extrapolative forecasting)에 능한 편이다.

하지만 현재는 ‘과거의 전제(tyranny of the past)’로부터 자유로울 수 없고, 미래 또한 궁극적으로는 역사적이고 ‘경로의존적(path-dependent)’일 수밖에 없다. 또 그들에게는 논리적 모순도 가끔 발견되는데, 가령 가까운 장래에 맞게 될 국가의 汎(범)세계적 종말을 예견하면서도 대한민국의 미래를 예측하는 것이 이에 해당한다. 한국의 미래전망을 일부 세계적 미래학자에게 의존하는 풍조는 사대주의에 가깝다.

셋째, 현재 국내의 미래연구 붐이 다분히 과학기술 중심적이라는 점이다. 현대사회에서 과학기술 분야가 推動(추동)하는 막강한 힘을 결코 외면할 수 없다. 과학기술의 발전 여하에 한국사회의 미래가 달려있다는 점도 부인할 수 없는 사실이다.

하지만 그것은 인간적 윤리나 사회적 가치의 실현이라는 관점에서 보면 과학기술은 어디까지나 부차적이거나 수단적일 뿐이다. 여기서 단순히 미래연구가 융합학문이라는 점을 새삼 강조하려는 것이 아니다. 혹은 미래에 대한 과학기술 중심적 접근이 배후에 존재하는 자본의 힘과 논리를 대변할지도 모른다는 의구심 때문만도 아니다. 미래의 본질은 어디까지나 世代(세대)의 문제며, 세대의 문제는 궁극적으로 교육의 문제다. 미래에 대한 관심은 기본적으로 인간과 사회, 문화와 역사에 대한 상상력과 통찰력을 무기로 삼아야 한다.

|

| 2030년은 1980년대에 민주화 운동에 앞장섰던 386세대가 퇴장하는 시점이다. |

◈ 왜 2030년인가?

지난 2005년, 한국미래학회는 한국사회가 그 이전과 뚜렷이 대비되는 역사적 전환기를 통과하고 있다고 진단했다. 한국미래학회는 지구화와 정보화가 가속화되는 상황 속에서 사회변동의 불확실성이 과거 그 어느 때보다 높아져 있으며, 미래에 대한 탐색과 준비는 개인적·사회적 차원에서 공히 생존과 번영을 위한 필수요건이 되고 있다고 판단했다. 국내적으로는 대한민국의 이념과 가치를 수정하려는 노무현 정부의 정치실험을 보면서 한국사회가 중대한 갈림길에 놓여 있음을 느꼈다.

이런 생각은 2030년경 대한민국의 모습에 대한 궁금증으로 이어졌다. 당시 한국미래학회가 2030년이라는 시점에 주목한 것은 다음의 이유 때문이었다.

첫째, 2005년에서 2030년까지의 25년은 한 세대 정도에 해당하는바, 2030년은 너무 멀지도 너무 가깝지도 않은 미래라고 판단했다. 곧, 미래예측과 관련된 의미와 검증의 문제를 함께 고려한 결과였다.

둘째, 2030년은 2000년대 이후에 출생한 이들이 고등교육을 마치고 사회에 본격적으로 진출하는 시점이라는 점이 중시되었다. 다시 말해 인구학적 측면에서 2030년 이후 대한민국 사회의 主役(주역) 세대를 상정했다.

셋째, 2030년은 2005년 당시 한국사회에 커다란 영향력을 행사하고 있던 이른바 ‘386 세대’가 사회적으로 퇴진했거나 퇴진을 목전에 둔 시점이라는 점이 감안됐다. 한 시대를 풍미한 특정 그룹 및 그들의 이념적 정향에 대한 事後(사후) 평가가 가능한 시점으로 2030년을 설정한 것이다.

끝으로 과학 및 기술 분야에서 25년 내외가 통상적으로 예측 가능한 최대 기간이라는 사실이 고려됐다.

한국미래학회가 펴낸 <한국 2030>에서는 미래를 ‘있음직한 미래(likely future)’와 ‘바람직한 미래(desirable future)’라고 하는 실증적 및 규범적 차원으로 양분한 다음, 2030년에 이르는 동안 전개될 한국사회의 의지와 선택에 따라 ‘바람직한 미래’를 ‘있음직한 미래’로 만들 수도 있고, 그렇게 되지 않을 수도 있다는 점을 강조했다. 곧, 미래란 ‘찾아오는 것’이 아니라 ‘만들어가는 것’으로 본 것이다.

|

| 대전 한국과학기술원(KAIST)을 방문한 어린이들이 한국형 휴머노이드 로봇인 ‘휴보’, ‘알버트휴보’와 함께 걷고 있다. |

◈ 한국미래학회가 본 2030년의 한국

정치 분야를 담당한 김선혁 고려대 교수는 소위 ‘386 세대’에게 향후 20년 정도의 세월이 위임될 것으로 예상했다. 하지만 386세대가 기성 체제 속에 포섭·포획되거나 기존의 엘리트 내지 전문가 집단의 비전을 차용하는 경우, 그들의 개혁 실험은 비참한 一場春夢(일장춘몽)으로 끝날 것으로 전망했다.

사회 분야를 맡은 한준 연세대 교수는 低(저)출산과 고령화 및 인구감소 추세가 2030년에 이르면 개인적·국가적으로 심각한 혼란과 부담을 야기할 것으로 예상하면서, 노동 부문에 있어서도 작금의 ‘고용 없는 성장’이 지속될 것으로 전망했다. 사회적 안정과 통합의 문제는 각종 사회조직과 제도에 대한 신뢰구축 여하에 달려있다는 것이 그의 결론이었다.

경제 분야를 담당한 우천식 박사(KDI)는 2030년까지 세계경제의 불확실성이 지속되는 가운데 한국경제는 불안정한 저성장과 소득 兩極化(양극화)의 심화를 겪을 것이라고 주장했다. 그는 당분간 5% 수준의 경제성장을 실현하면서 21세기의 새로운 기술경제 및 기술사회 패러다임이 요구하는 광범위한 제도혁신을 통해 미래의 성장기반을 보다 안정적으로 구축해야 한다고 강조했다.

교육 분야를 맡은 김태종 박사(KDI)는 지식기반사회로의 획기적 진전을 예상하면서 2030년이 되면 명실상부한 평생교육의 시대가 도래할 뿐 아니라 정규교육의 초점도 ‘지식의 획득’이 아닌 ‘학습능력의 부여’로 이동할 것이라고 전망했다. 그는 지식경제시대로의 이행과 사회통합의 유지를 위해 교육의 역할이 향후 보다 증대할 것으로 예상하면서, 公(공)교육의 강화 내지 再(재)구조화를 핵심적 관건으로 꼽았다.

끝으로 정재승 KAIST교수는 과학기술 분야의 역할은 2030년이 되면 지금처럼 ‘생존의 문제’에 무게를 두거나 ‘편리한 삶’을 추구하는 것으로부터 ‘삶의 질’ 향상을 추구하고 ‘자연과 인간의 조화’를 모색하는 것으로 바뀌게 될 것으로 보았다. 그는 2030년경 한국을 이끌 성장동력으로서 우주산업과 환경공학을 제안했다.

◈ 대한민국 체제의 지속가능성

2009년 벽두의 시점에서 볼 때 미래사회에 관련된 세계적 차원의 불확실성은 경제나 환경, 테러 등의 영역을 중심으로 점점 더 심화되고 있다. 국내 상황을 보면 정권교체에도 불구하고 보다 나은 미래에 대한 희망은 좀처럼 되살아나고 있지 않다. 四分五裂(사분오열)된 사회와 더불어 대통령과 정부여당에 대한 국민적 지지도가 취임 첫해부터 20~30%에 묶여 있는 지금, 한국에서 미래를 말하고 선진화를 꿈꾼다는 것 자체가 힘들고 벅차 보인다. 최근 한국사회에서 성황중인 미래담론이 다소 공허해 보이는 것도 바로 이 때문이다.

현재 대한민국이 제대로 된 미래구상과 미래기획에 정치적 동력을 싣고 사회적 합의를 보태지 못하는 것은 보다 구조적이고 근본적인 문제 때문이다. 대한민국 건국 60년의 뒤안길에서 이제는 대한민국 체제의 재생산(reproduction) 혹은 지속가능성(sustainability)의 문제를 심각히 고민해야 한다. 자기치유 의지, 자기교정 능력이 없다면 대한민국의 2030년에 대한 전망이나 논의 자체가 무력화되고 무의미해지기 때문이다. 미래를 예측하는 것에 先行(선행)되어야 하는 일은 대한민국의 미래 자체가 존재할 수 있도록 준비하고 대비하는 것이다. 한 국가의 현상유지 혹은 확대재생산 능력은 대개 세 가지 측면에서 파악할 수 있다.

첫째, 사회구성원 모두가 체제의 이념적 기초와 정향 및 헌법적 규범에 얼마나 충실한가 하는 점이다. 이런 점에서 볼 때 우리나라에서는 시장경제 원리와 법치주의 정신이 아직도 현실 속에 충분히 着根(착근)되어 있지 않다. 규범과 실천, 문화와 실제 사이의 괴리 내지 불일치 현상인데, 이는 단기간의 편법과 정파적인 특혜를 유발하여 궁극적으로 대한민국 체제 전체의 장기구조적 지속가능 역량을 훼손시키고 있다.

둘째, 가진 자의 윤리적 의무를 뜻하는 이른바 ‘노블레스 오블리주(Noblesse Oblige)’ 정신의 有無(유무)다. 무릇 선진국가란 가진 자는 많이 베풀고, 도움을 받은 자는 그것에 대해 감사함으로써 가진 자의 나눔을 더욱 더 자극하는 善(선)순환의 사회다. 바로 이것이 선진국가의 지도자나 지배계급이 일반국민들의 동의나 지지를 받으며 체제를 지켜나가는 숨은 비결이다.

이에 반해 우리나라의 경우, 상류층들은 베푸는 일에 인색하고 일반 대중들은 그들의 성취나 선행 혹은 나눔에 대한 평가에 야박하다. 그러다 보니 지도자와 일반국민 사이에, 그리고 사회계층 간에 적대적 악순환이 되풀이될 뿐이다. 이런 상황에서 미래를 향해 함께 나가기는 어렵다.

셋째, 한 사회가 꿈꾸는 미래사회상을 구현할 미래세대가 보이는가 하는 점이다. 유감스럽게도 오늘날 한국사회에서는 그런 미래세대가 보이지 않는다. 한국의 미래세대는 자기부정의 역사관과 민족중심의 세계관으로 무장되어 있는 측면이 강하다. 그들 가운데 다수는 이른바 진보좌파 이념의 덫에 갇혀 절대적 평등주의와 反美(반미)적 민족주의, 그리고 맹목적 평화주의 정서에 깊이 물들어 있다. 미래의 주역들이 국가에 대한 자부심을 잃고 미래에 대한 도전정신을 멀리하고 있다면 현재의 미래담론은 그야말로 砂上樓閣(사상누각) 아니겠는가.

|

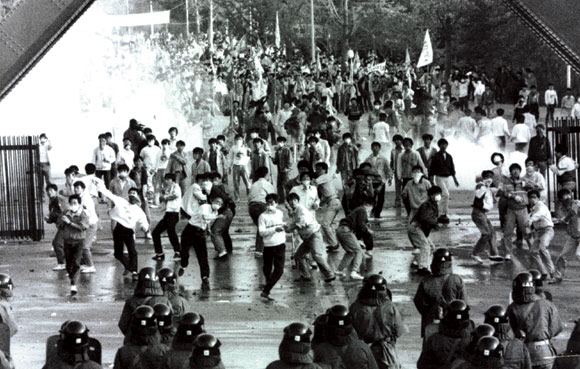

| 지난 60년간 대한민국은 커다란 성취를 이룩했지만, 미증유의 '앵그리 세대'를 양산했다. 사진은 2008년 촛불 시위 당시 경찰을 공격하는 시위대. |

◈ 미증유의 ‘앵그리(angry) 사회’

성공한 대한민국이 미래를 위한 선진화를 모색하는 이 시점에서 그려보는 우리 사회의 自畵像(자화상)은 결코 밝은 모습이 아니다. 지난 60년간 대한민국의 지배세력은 정치·경제적으로 커다란 성취를 이룩하면서 ‘헝그리(hungry) 사회’로부터의 탈출에 성공했지만, 그 대가로 미증유의 ‘앵그리(angry) 사회’를 남겨 놓았다.

전국의 청소년 다섯 가운데 한 명 정도가 “10억원을 갖게 된다면 10년쯤 감옥에 가도 좋다”고 응답했다는 최근의 한 사회조사 결과는 한국의 미래를 떠맡게 될 후속세대에 대해 만감이 교차하게 만든다.

결국 이 시점에서 필요한 것은 구호나 修辭(수사), 추세나 수치, 혹은 유행이나 담론으로서의 미래가 아니다. 보다 중요한 것은 새로운 미래를 말하고 꿈꾸는 道程(도정)에 사회 모든 구성원이 공감하고 동참하는 일이다.

미래는 저 멀리 어딘가에 있어 그냥 찾아가면 되는 것이 아니다. 미래는 미리 어떤 기준이나 정답이 있어 그저 갖고 오면 되는 것도 아니다. 미래의 출발은 어디까지나 현재 여기다. 2030년 대한민국이 새롭고 희망찬 미래를 맞이하기 위해서는 향후 몇 년 정도가 아마도 유일하게 남겨진 기회가 될 것이다.⊙