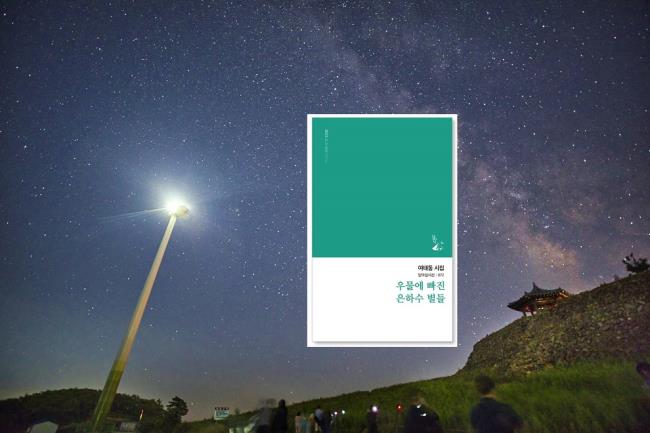

- 2020년 8월 18일 밤, 강원도 강릉시 왕산면 안반데기 위로 은하수가 펼쳐졌다. 사진=조선DB

불교신문에서 30여년을 기자(편집국장, 논설위원 역임)로 뛴 시인이 첫 시집을 냈다.

틈틈이 공부해 박사학위까지 받은 시인은 기자로 보낸 세월만큼이나 오래 시를 써왔다. 오래 익힌 첫 시집은 그래서 간절하고 애달고 귀하다.

소백산과 태백산이 켜켜이 드리운 경북 영주 문수면 승문1리 막지고개(막현마을)가 시인의 고향이다. 취재 반경이 사찰과 전통한옥, 고택, 고승 등 자연과 닿아 있다. 어쩌면 시인이 될 팔자를 타고났을지 모른다.

그런 내공이니 등단이 필요 없겠지만 2021년 《시와 세계》 겨울호에 <어매의 어매>로 신인상을 받으며 문단에 나왔다. 법정스님 관련 등 10여편의 논문을 쓰고, 고승인터뷰 등 10여 권의 책을 출간했다.

시인의 말이다.

“첫 시집을 내고 우두커니 서서 나를 본다. 가쁜 숨 헐떡 거리며 희덕수그레하게 서 있는 너는 누구냐? 지나온 세월 덧없고 살아갈 세월 까마득하여라. 학가산 바라다 보이는 고향 막지고개에 초가삼간 지어 구들 놓고 군불 지피며 살며 바지게에 활자 가득 지고 질밤재와 달밤재 오르내리며 시밭[詩田]일굴 날 기다린다.”

귀거래사 같은 소망, 혹은 남은 생에 대한 상상을 이야기한다. 몇 편의 시를 읽어 본다.

이해인 수녀님이 법정 스님을 만난

기사를 쓰다가

자판을 잘못 눌러

‘이해인 소녀’라고 썼다

『민들레의 영토』라는 시집을 냈을 때

『영혼의 모음』과 『무소유』로 알려진

법정 스님 글에 매료돼

수녀님이 책 한 권 보냈는데

답장을 해준 이야기였다

‘이해인 소녀’라고

잘못 친 자판에 법정 스님을

‘법정 소년’으로 쳐보았다

<어린왕자에게 보내는 편지>에

감명 받은 이해인 수녀가

소녀가 되어 소년이 된

법정 스님과 도솔천에서

현품대조*하며 재회하는 망상을 해본다

- 시 <법정 소년과 이해인 소녀> 전문

법정 스님은 두 사람의 ‘만남’을 ‘현품대조(現品對照)’라고 표현했다. 시인은 두 사람을 ‘소년’ ‘소녀’의 만남이라 상상하더니, 종교를 뛰어넘어 도솔천에서 훗날 재회하는 ‘망상’을 해본다. 망상이 아니라 시인만이 꿈꿀 수 있는 소망일지 모르겠다. 도솔천은 불교에서 천상의 정토를 가리키는 이상세계를 뜻한다. 그리스도교에서 말하는 천국과 비슷하지 않을까.

불교신문 기자는 여느 직장과 다를 거라고 생각했는데 그렇지는 않는 모양이다. 밥벌이, 월급쟁이 애환을 시 <내 공간> <다짐>, <속 쓰린 아침>, <출근길 단상>에서 표현한다. ‘회사 사표 내버릴까/ 에스컬레이터를 오르다/ 월급쟁이 설움/ 출근길부터 피로가 쌓인다’고 쓴다.

회사 사무실에 ‘난도 두어 개 차 도구 한 세트’를 둘 정도니 기자가 누릴 수 있는 최고의 호사일 것도 같다. 아마도 편집국장 시절에 쓴 시이지 싶다. 정점에 오르면 그만큼 책임이 커지고 외로울 수밖에 없다. 모든 화살을 혼자 감수해야 하니 스트레스가 많았을 것이다. (문득 가톨릭신문 기자여도 상황은 달라지지 않을 것 같다.) 또 정점에 섰으면 내려와야 한다는 것도 시인은 알고 있다. 그래서 현재에 최선을 다하려 한다. 사표 쓸 마음을 고쳐먹고 사무실 계단에 오른다.

30년여 직장생활하고 있는 곳

서울 사대문 가운데 광화문 안 귀퉁이

한 평 남짓 책상과 의자

난도 두어 개 차 도구 한 세트

이만하면 일할 만하지

매일 비슷하게 마을버스 타고

지하철을 타지

가끔은 승용차로

회사에 도착해 출근 카드 찍고

지방 출장도 가고

기사 쓰고 신문 만들고를

30년여를 반복했다

밥벌이의 지겨움이 도저

이제는 쉬고 싶다

하지만 어쩌랴

처자식 먹여 살리는 일이거늘

지금까지 해왔고

지금도 가장 잘할 수 있는 일

얼마나 할지 몰랐는데…

이제 터널의 끝이 보인다

내 공간에 있을 때 최선 다하고

인연 따라 또 인연 맺어야 할

내 자리 너저분하게 흩어져 있지만

나름대로 규칙이 있고

내가 잘 아는 자리이기에

세상에서 가장 소중하다

-시 <내 공간> 전문

신문쟁이로 30년여 살아오면서

약자를 쓰지 않겠다고 다짐했다

‘에선’ ‘선봬’

가뜩이나 좁은 지면이

어깨를 짓눌러놓은 것 같아서다

‘에서는’ ‘선보여'로 고쳐놓으니

조금은 죄책감에서 벗어난 듯

마음이 놓였다

객기 부리던 젊은 시절에는

절대 술잔을 꺾어 먹지 않았다

이왕 술 취하려 먹는 술

온갖 번뇌 한입에 툴툴

털어 넣으려 했다

-시 <다짐> 일부

밥벌이가 지겨운 오후 반차를 내고

봉팔이 형님 찾아와 청진동으로 나서다

박인환 시인 즐겨 놀던 열차집 지나

해장국집 늘어선 골목으로 쓱 들어가

막걸리에 동태전 시켜놓고

세상살이 버거움을 질겅질겅 씹었다

-시 <속 쓰린 아침> 일부

불교신문 기자이니 늘 자연과 대지와 바람을 만날 것 같다. 게다가 산중에서 만나는 이도, 그가 스님이든 아니든, 속세를 뛰어넘은 영적인 사람일 것이다. 그런 만남 속에서 시인은 세상을 바라보는 안목이나 깊이를 넓혔으리라. 시 <일생>은 단순하지만 깊이가 저수지 같다.

하루살이에게 일생은

단 하루

매미에게

일생은 단 7일

사람에게

일생은 길어야 100년

길을 걷다가 몰록

수백 년 넘은 느티나무에게

넙죽 큰절하지요

-시 <일생 - 무산 대종사 각령(覺靈)전에> 전문

이 시집의 하이라이트이자 표제시인 <우물에 빠진 은하수 별들>은 너무나 아름다운 시다. 몇 번이고 읽고 싶은 시다. 기사체 글처럼 건조하게, 정보를 담고 있는 듯 산문 투로 말한다. ‘까만 밤중에 관찰해 가장 크고 빛나는 별이 담긴 동이 자리에 우물을 파면 좋은 물을 얻을 수 있다’는 문장이 참인지, 거짓인지 경계가 흐리지만 팩트처럼 느껴진다. 정보를 담은 문장처럼 보이기 때문이다. 시인은 독자가 정보를 믿게끔 한 뒤 점점 감동 속으로 데려가, ‘은하수는 우물에 빠져 있다’는 상상 속에 빠뜨린다. 우물에 빠진 것이 은하수뿐만 아니라 독자들도 빠져 있음을 깨닫게 된다.

우물의 근원은 하늘의 은하수와 별에 있다 우물 팔 장소에 수십 개의 물동이를 두고 까만 밤중에 관찰해 가장 크고 빛나는 별이 담긴 동이 자리에 우물을 파면 좋은 물을 얻을 수 있다 우물은 하늘을 봐야 한다며 덮지 말고 관리한다 하늘의 은하수가 내려와 맑은 물이 될 수 있도록 하기 위함이다 우물 속이 깜깜하면 비가 온다는 말 역시 우물이 하늘의 정보를 지니고 있기 때문이다 우물은 하늘을 담고 있다 땅속에서 솟아나는 우물은 은하수를 담고 있다 은하수는 우물에 빠져 있다 별들이 하늘하늘 유영(遊泳)하고 있다

- 시 <우물에 빠진 은하수 별들> 전문

고향에 대한, 귀거래사에 대한 연작 시들을 소리내어 읽어 본다. 읽을 수록 맛이 난다. 3부에 소개된 ‘고향의 언어를 담금질’하는 시들에 촘촘히 박힌 영주 방언이 정감있게 들린다. ‘~이니더’라는 어투도 즐겁다. 시인은 ‘지금도 눈에 서언하니더’라며 아프고도 뜨거운 옛 추억을 소환한다.

열세 살 고향 떠난 뒤

빙빙 돌아 50년 인제 돌아갈라이더

학가산 훤히 보이는 생가터에

초가삼간 흙집 짓고

마당가에 호두나무 자두나무

살구나무 사과나무 포도너울도

하나 얹어놓을라이더

아부지 둘째 누나 낳고 심었다는

미류나무 심은 터에는

봄마다 따 먹는 보리수 심어볼라이더

- 시 <나 고향집으로 돌아갈라이더> 일부

성근 들판 갓돌절 언덕배기

결 좋은 바람 부니더

푸른 잔디 색깔 하마 변하며

가을 오고 멀리 학가산

긴 그늘 아부지 산소에

내려앉니더

- 시 <아부지요 아부지요> 일부

90살 넘은 우리 할매

이 꽃 따서 말려

영주장 내다 팔면

봄이 다 가고

여름 오는 줄 알았니더

돌아가신 무덤 앞에

이 꽃 피어나면

죽어서도 우리 할매

여상시리 꽃 따러

오시는 줄 알았니더

꽃나팔 하나 뽑아

입에 무니 나비처럼 하늘하늘

날아가는 우리 할매

누런 삼베적삼 보이니더

- 시 <막지고개 인동초> 일부

디기 가고 싶으이더 막지고개

아부지 어매 할배 할매 큰아부지

묻혀 계시니더

암매 나도 거기 뼛가루 묻어야 안 될니껴

소낭대이* 바람 씨게 불던 겨울게

걸까* 넘어가던 때가 눈에 서언하이더

봄미기* 살던 친구 뱅그이는

젊어 한날 각중에 저승 가뿌랬니더

그래도 언나 때 산태 타며

묏때 뛰놀던 움모태* 우리 초가집

남향으로 다시 짓고 학가산 바라보며

꽁보리밥 된장국 싹싹 꼬치장 비배

한 그륵 꿀떡 넘기고 싶니더

- 시 <고향의 언어를 담금질한다> 전문

* 소낭대이, 걸까, 봄미기, 움모태 : 지명