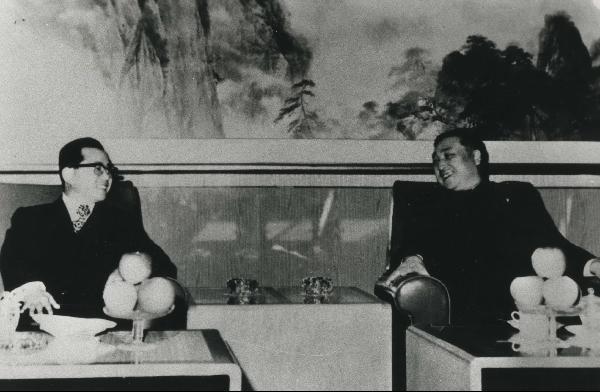

- 1970년대 남북조절위원회 시절의 김영주 (오른쪽). 왼쪽은 우리측 정홍진 중앙정보부 국장. 사진=조선DB

김일성의 동생 김영주가 101세를 일기로 사망했다고 북한 매체들이 12월15일 일제히 보도했다. 북한 노동당 기관지 《노동신문》은 이날 “김정은 동지께서는 김일성훈장, 김정일훈장 수훈자이며 공화국영웅인 전 최고인민회의 상임위원회 명예부위원장 김영주 동지의 서거에 깊은 애도의 뜻을 표시하여 화환을 보내시었다”면서 “김영주 동지는 당과 국가의 중요 직책에서 오랫동안 사업하면서 당의 노선과 방침을 관철하기 위해 헌신적으로 투쟁했으며 사회주의 건설을 힘있게 다그치고 우리 식의 국가사회제도를 공고 발전시키는데 공헌했다”고 보도했다.

김영주는 1970년대 남북대화 당시 이후락 중앙정보부장과 함께 남북조절위원회 공동위원장을 맡아 국내에도 널리 알려진 인물이다. 남북대화를 시작하면서 중앙정보부는 김일성의 친동생으로 노동당의 실권을 쥐고 있는 김영주를 북한의 2인자로 판단, 이후락 부장의 카운터파트너로 북측에 요구했다. 하지만 이때 이미 북한에서는 김정일에게로의 후계 작업이 진행 중일 때였다. 김일성은 이후락 부장이 김영주의 서울 답방을 요청하자, 김영주에게 지병(持病)이 있다는 이유로 자신의 조카사위인 부수상 박성철을 대신 내려 보냈다. 김영주가 남북대화와 관련해 의미 있는 발언을 한 것은 1973년 8월 김대중 납치사건 이후 중앙정보부를 ‘깡패 집단’이라고 매도하면서 대화 중단을 선언했을 때였다.

김영주 자신도 그해 9월 조직지도부장을 그만 둔 후 사실상 자강도로 유배되어 사냥 등을 하면서 소일했다. 1993년 국가부주석 겸 노동당 정치국원으로 선출되었지만, 정치적 실권은 없었다. 당시 전문가들은 그가 20년 만에 다시 공식적으로 얼굴을 내민 데 대해 김정일 체제의 완성을 앞두고 김씨 일가의 대동단결을 내외에 과시하기 위한 것이라고 분석했다.

김영주는 구한말 우리 민족의 반(反)제국주의투쟁을 이끌어왔다고 북한 당국이 선전하는 ‘백두혈통(白頭血統)’ 김일성 가계(家系)의 흑역사(黑歷史)이기도 하다. '김일성훈장, 김정일훈장 수훈자이며 공화국영웅' 김영주는 일제하에서 일본군 통역으로 복무 했기 때문이다.

이 사실을 증언한 이는 이용상 시인(1924~2005. 공보부 공보국장, 문공부 예술국장, 국립극장장 역임)이다. 1944년 학도병으로 징집됐던 이용상 시인은 일본군에서 탈출, 장개석이 이끄는 중국 중앙군 산하 형산유격사령부에서 활동했다. 일본이 패망한 후 일본군 82여단을 무장해제 시킬 때 이용상 시인은 일본군 부대에서 김일선(金日鮮)이라는 이름의 통역을 발견했다. 이용상은 그를 일본군 포로에서 빼내 자신이 있는 중국군 193사단으로 옮겨 주었다.

두 사람은 한 방을 같이 쓰면서 친해졌다. 같이 생활한지 한 달쯤 지났을 때 김일선은 “내 본명은 김일선이 아닌 김영주”라면서 유명한 항일 빨치산 김일성이 자기 형이라고 고백했다.

이용상이 “왜 동지들끼리 ‘거짓’을 범했는가”라고 따지자 김영주는 “나는 어릴 때부터 일본이나 매국노에게 쫓기며 도피생활을 해 왔기 때문에 언제 어디서나 감시와 위험 속에 있다는 경계심이 제2의 천성으로 굳어져 버렸다”고 대답했다. 그는 큰형인 김일성이 “우리 3형제 가운데 철주는 죽어 버렸고 너 하나만이라도 살아남아야 한다”며 자기를 늑대와 산 짐승이 우글거리는 북만주 광야에 밀어 던지고 시베리아로 가 버렸을 때부터 그러한 경계심을 갖고 살아왔다고 밝혔다.

이용상 시인은 “그의 대인관계는 지극히 명랑했고 신의가 있었다. 춤 잘 추고(특히 왈츠 곡), 총 잘 쏘고, 건달기질·깡패기질도 충분했지만 안광만은 항상 또렷하게 바로 박혀 있었다”고 회고했다.

9개월간 같이 생활했던 1946년 5월 두 사람은 함께 귀국했다. 해방된 남한 땅에서 두 사람은 1주일을 같이 지냈다. 서울 무교동 용금옥에서 추어탕을 함께 먹기도 했다. 김영주는 38선을 넘기 전에 “해방된 조선이 살 길은 소비에트연방에 편입되는 것 뿐”이라면서 이용상 시인을 꼬시기도 했다. 그러면서도 그는 다른 한편으로는 “내래 일본군에서 통역했다는 사실을 안다면 형님은 나를 용서하지 않을 겁네다. 용서가 아니라 맞아죽을 겁니다”라고 걱정을 하기도 했다.

이용상 시인은 6·25 중에 9사단 정훈장교(대위)로 복무했다. 당시 참모장이 박정희 대령이었다. 박정희 대령이 육군정보학교장으로 발령나자 이용상 시인은 자신과 김영주의 인연을 털어놓으면서 “정보학교에 가시면 혹시 김영주가 지금 어떻게 되어 있는지, 죽었는지 살았는지라도 좀 알려주십시오”라고 간청했다. 박정희 대령은 이렇게 말했다.

“여보, 이 대위, 그 친구가 일본 통역을 했기로서니 흠될 게 뭐요. 그런 동생을 김일성이가 때려죽인다니 말이나 되요? 나는 김영주가 조국을 배반했다고는 보지 않소. 그 친구가 일본군 통역을 한 데는 아까 이 대위가 말한 대로 딱한 사정이 있지 않았소. 내가 만군에 간 것도 말못 할 사정이 있었던 때문이오. 아무튼 잘 알았으니 그 친구 소식이 있는 대로 알리지요. 걱정마시오”.

이용상 시인의 걱정과는 달리 김영주는 형님 김일성 아래서 잘 나갔다. 모스크바 유학을 다녀왔고, 무임소상(무임소장관), 노동당 조직지도부장, 노동당 정치국 후보위원 겸 비서국 비서, 정무원 부총리 등으로 승승장구했다. 김일성이 반대파를 숙청할 때 그 선봉에는 김영주가 있었다. 그때 그는 몰랐을 것이다. 형의 마음 속 후계자는 아들 김정일이었고, 자기는 결국 조카와의 권력다툼에서 패해 20년간 자강도 산골에서 유배생활을 해야할 운명이라는 것을....