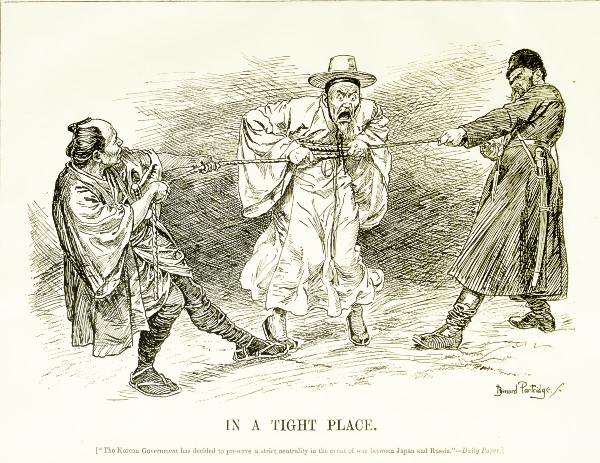

1904년 2월 3일 자 영국 잡지‘펀치(Punch)’에 실린 삽화. 러일 양국이 조선 노인의 허리를 밧줄로 조이는 장면인데,‘러일 전쟁 와중에 조선이 엄중중립(Strict Neutrality)을 선언했다’는 설명이 붙어 있다.

동북아역사재단(이사장 박지향)은 2월 25일(화) 오후 1시 재단 대회의실에서 ‘러일전쟁과 영토의 지정학적 조명’를 주제로 2024년 독도연구소 국제학술회의를 개최한다.

동북아역사재단 독도연구소는 학술회의를 통해 영토‧해양 관련 주요 현안에 대해 검토하고 향후 과제를 논의해 왔다. 이번엔 러일전쟁과 유라시아 지정학의 변천을 검토한다. 러일전쟁은 1904년 2월 8일에 발발하여 1905년 9월까지 계속된 전쟁으로 러시아와 일본이 한국을 둘러싸고 충돌한 사건이었다. 1905년 시어도어 루스벨트 미국의 대통령의 중재로 러시아와 일본이 포츠머스 조약을 체결하면서 종결됐다. 영토의식은 근대 민족국가의 성립을 전후하여 ‘민족’의 연대감이 확대되는 과정에서 나타났다. 이는 민족의 내부 결속과 자아 의식을 강화하는 중요한 기능을 하였고, 동시에 주변국의 관계를 규명하는 중요한 요인으로 작용했다.

이번 회의는 지정학 이론을 통해 러일전쟁을 분석하고, 한반도를 둘러싼 동북아 질서를 살펴보는 자리다. 과거의 지정학이 오늘날의 유라시아 지정학으로 어떻게 변화했는지에 대한 논의도 진행한다.

이번 국제학술회의는 1부 ‘러일전쟁과 고전 지정학’에는 3개의 발표가 진행되며, 2부에는 ‘러일전쟁 이후 유라시아 지정학 논의’이라는 주제로 4개의 발표가 이루어진다. 3부는 종합토론(지정토론)이다.

이진일 성균관대학교 교수는 ‘20세기 초 유럽에서의 러시아 문제와 고전 지정학의 형성’을 주제로 러일전쟁과 지정학의 연관성을 발표한다. 러일전쟁은 유럽 패권국들의 충돌이 식민지에서 대규모 전쟁으로 확산될 가능성을 보여준, 조선과 몽골 지배권을 둘러싼 식민지 획득 전쟁이었다. 이 교수는 국가유기체론을 바탕으로 해양세력과 대륙세력의 충돌을 분석하며, 이를 러시아 문제 해결의 방책으로 설명한다.

요르그 도스탈(J.M. Dostal) 서울대학교 교수는 ‘냉전 전후 유라시아의 지정학적 개념과 독일-러시아 관계’를 주제로 독일과 러시아를 중심으로 유라시아 지정학의 개념을 분석한다. 도스탈 교수는 러시아의 2022년 우크라이나 침공이 현대 지정학에 미친 영향을 분석하며, 냉전 이후 전략이 고전적인 지정학 사상에 따라 결정되었음을 지적한다. 그는 독일이 미국, 중국, 러시아 사이에서 균형 잡힌 전략을 모색해야 한다고 제안한다.

이나바 치하루(稲葉千晴) 메이조대학교 교수는 ‘러일전쟁부터 1차 세계대전까지 러일관계’를 주제로 양국 간 외교 정책 변화를 살펴본다. 김영수 동북아역사재단 연구위원은 ‘머핸(A.T. Mahan)이 바라본 러일전쟁과 러일해전’을 주제로 러일전쟁을 지정학적 관점에서 분석한다. 박해운 성신여자대학교 교수는 ‘생존경쟁과 영토팽창’이라는 주제로 러일전쟁과 생존경쟁의 연관성을 탐구한다. 송병권 상지대학교 교수는 ‘전후 일본 외교에서 미·중·소 관계의 지정학적 해석’을 주제로 샌프란시스코강화조약, 소·일 국교 정상화, 중·일 국교 정상화를 중심으로 분석한다. 이주연 동북아역사재단 연구위원은 ‘지정학적 관점으로 본 푸틴의 유라시아 전략’을 주제로 우크라이나 전쟁 이후 러시아의 지정학 전략을 분석한다.

구자정(대전대 교수), 석주희(동북아역사재단 연구위원), 정준영(서울대 교수), 송휘영(영남대 교수), 손석의(동북아역사재단 연구위원), 서인원(독도학회 이사), 최덕규(고려대 교수) 등은 지정토론에 나선다. 3부에서는 발표자와 토론자 전원이 참석하는 종합토론의 장이 열린다. 박지향 재단 이사장은 “러일전쟁과 유라시아 지정학을 살펴보고 과거와 현재의 문제를 검토하면서 향후 동북아질서의 방향성을 모색하는 자리가 될 것으로 기대한다”고 말했다.