⊙ 中, 차관·무역 통해 세네갈 정치·경제에 영향력 행사

⊙ “지난 10년 동안 세울 수 있었던 사회기반시설 중 절반이 중국 재정지원받아”(주중 세네갈 대사)

⊙ 세네갈 최대 대학인 셰이크 안타 디옵 대학, 공자학원 운영 중

⊙ 블링컨 미 국무장관, “감당할 수 없는 빚 지우지 않겠다”며 중국 견제

⊙ “아프리카, 중국인들에 대해 매우 분명하게 실망하기 시작”(프랑스 외교장관)

崔必暎

1975년생. 육군사관학교(54기) 졸업, 한국외국어대학교 프랑스어과 졸업, 同 국제지역대학원 유럽연합학과 석사 / 한국군 건설공병지원단(서희부대), 유엔수단임무단 통역장교, 육사 외국어학과 강사, 한미연합사·국방대학교 국제평화활동센터 근무, 육군 소령 예편, 한국국제협력단(KOICA) 세네갈 사무소 근무 / [역서] 《수단 내전》 《카르툼》 《디데이》 《이런 전쟁》(공역)

⊙ “지난 10년 동안 세울 수 있었던 사회기반시설 중 절반이 중국 재정지원받아”(주중 세네갈 대사)

⊙ 세네갈 최대 대학인 셰이크 안타 디옵 대학, 공자학원 운영 중

⊙ 블링컨 미 국무장관, “감당할 수 없는 빚 지우지 않겠다”며 중국 견제

⊙ “아프리카, 중국인들에 대해 매우 분명하게 실망하기 시작”(프랑스 외교장관)

崔必暎

1975년생. 육군사관학교(54기) 졸업, 한국외국어대학교 프랑스어과 졸업, 同 국제지역대학원 유럽연합학과 석사 / 한국군 건설공병지원단(서희부대), 유엔수단임무단 통역장교, 육사 외국어학과 강사, 한미연합사·국방대학교 국제평화활동센터 근무, 육군 소령 예편, 한국국제협력단(KOICA) 세네갈 사무소 근무 / [역서] 《수단 내전》 《카르툼》 《디데이》 《이런 전쟁》(공역)

- 2022년 6월 29일, 세네갈 수도 다카르에서는 레오폴 세다르 상고르 스타디움 재건축 행사가 열렸다. 이 프로젝트는 중국의 금융지원으로 진행된다. 사진=신화/뉴시스

일대일로(一帶一路)는 동아시아와 유럽을 잇겠다며 시진핑(習近平)이 2013년에 내세운 매우 야심 찬 기반시설 투자 계획이다. 일대일로는 중국에서 중앙아시아를 거쳐 유럽에 이르는 육상 교통로와 남중국해에서 믈라카 해협을 통과해 방글라데시의 치타공, 스리랑카의 함반토타, 파키스탄의 과다르 그리고 예멘의 아덴을 거쳐 홍해를 통과해 그리스까지 이어지는 해상 교통로로 대표된다. 일대일로의 거점 분포를 보면 아프리카는 지부티, 케냐, 탄자니아 정도를 제외하면 상대적으로 비중이 떨어지며, 특히 서아프리카는 비중이 없다 해도 틀리지 않는다. 그러나 국제질서에 영향력 확대를 꾀하는 중국의 존재감은 일대일로와 무관하게 서아프리카에서도 퍼지고 있다. 세네갈은 그런 대표적인 사례라고 볼 수 있다.

親中 국가 세네갈

2012년에 출범한 현 마키 살 대통령 정부는 친중(親中) 입장을 지속적으로 보여왔다. 중국도 2016년 9월에 자국이 개최한 G20에 세네갈의 살 대통령을 초청하고 정상회담을 거쳐 세네갈을 전면적 전략 동반자 관계(Partenariat stratégique global)로 격상시키며 호응했다. 양국의 긴밀한 관계는 정상 간 방문에서도 잘 드러난다. 살 대통령이 3회(2014, 2016, 2018년) 방중한 반면 시진핑은 세네갈을 한 번(2018년 국빈 방문) 방문했다.

세네갈은 시진핑의 이 국빈 방문을 계기로 서아프리카 국가 중 최초로 일대일로에 합류했다. 당시 살 대통령은 중국을 “현대의 위대한 경제 중 하나”라고 칭송했다.

현 세네갈 정부는 2035년까지 중(中) 소득 국가로 도약한다는 목표 달성에서 중국을 핵심 파트너로 간주한다. 살이 추진하는 세네갈 부흥계획의 주요 과제 중 하나인 ‘격오지 해소(désenclavement)’와 ‘탈중앙화(Décentralisation)’를 실현하는 데 결정적이라 할 사회기반시설 건설에 중국의 지원은 절대적이다. 작년 10월 초, 주중(駐中) 세네갈 대사가 자국 언론인 《Le Soleil》와의 인터뷰에서 “지난 10년 동안 세네갈이 세울 수 있었던 사회기반시설 중 절반이 중국의 재정지원을 받았다”는 발언은 이런 평가를 뒷받침한다. 중국의 대(對) 세네갈 기반시설 투자는 15억 달러가 넘는 것으로 알려져 있다.

실례를 몇 가지 들어본다. 작년 1월 16일, 대서양으로 흐르는 살룸(Saloum)강 하구에 개통된 푼듄대교(Pont à péage de Foundiougne)는 1.3km짜리 왕복 2차선 교량으로서 서아프리카에서 가장 긴 다리이다.

푼듄대교는 내륙 수운이 가능하도록 다리 중앙이 아치처럼 높게 올라간 형태를 하고 있다. 푼듄대교는 살룸강 때문에 중앙이 끊어진 파틱(Fatick) 광역도(廣域道)를 남북으로 연결하는 것은 물론 감비아를 거쳐 카자망스로 이어지는 간선 교통망 역할을 맡을 수 있기 때문에 세네갈 중앙에 집중되는 교통량을 줄여 물류 이동을 원활하게 만드는 효과가 기대된다. 여기까지는 세네갈의 경제 개발과 성장은 물론 서아프리카 지역에 긍정적이다. 그러나 세네갈도 그리고 중국도 밖에 대놓고서 이야기를 잘 하지 않으려는 이면의 현실을 살펴보면 이 교량이 세네갈에 큰 짐이 될 수도 있겠다는 생각이 든다.

푼듄대교

2018년 2월, 푼듄대교 기공식 당시 공개된 바에 따르면 건설비는 약 7100만 달러(한화 약 955억원 상당)였다. 건설비를 중국수출입은행의 차관(借款)과 세네갈 정부 예산으로 충당했다는 것은 이미 알려진 사실이지만 정확한 부담 비율은 분명하게 공개된 적이 없다.

푼듄대교는 일대일로 사업 방식의 전형이라 할 수 있다. 우선 세네갈과 중국이 푼듄대교 발주에 동의하면서 건설비 중 상당액을 중국이 수출입은행을 통해 차관으로 제공했다. 건설 사업은 사실상 중국 공산당의 통제에 따라 재정부(財政部)가 투자를 결정하는 국영기업인 중국중철고분유한공사(中國中鐵股份有限公司·China Railway Group Limited)의 자회사인 중철칠국집단유한공사(中鐵七局集團有限公司·China Railway Seventh Group Co., Ltd.)가 담당했다.

과거에 비해 중국이 자제는 하지만 교량 건설을 위해 기술자, 설비, 자재 등을 중국에서 많이 도입했다. 세네갈 정부가 밝힌 바에 따르면 푼듄대교 건설로 만들어진 일자리는 2000개 안팎인데 주로 단순 노무가 주를 이룬다. 사업이 끝난 뒤 중국은 자국 수출입은행을 통해 세네갈 정부의 채권을 보유하게 됐고, 중철칠국집단유한공사는 사업 실적과 함께 수익을 올렸다. 중국 입장에서는 차관의 거의 대부분이 국영기업의 매출로 전환되는 효과를 누렸을 것으로 추정된다. 반면 세네갈은 상징성이 매우 큰 기반시설인 푼듄대교와 함께 중국에 갚아야 할 빚이 생겼다.

필자는 2021년에 건설이 중단된 현장까지 직접 차를 몰고 와 건설 현장을 본 적이 있고 개통 이후에는 두 차례 이용했다. 교량까지 이어지는 지방도를 개선하는 공사가 교량 북쪽에서 한창 진행 중이었기 때문에 추후에는 통행량이 어느 정도는 증가할 것이 분명해 보였지만 통행량이 거의 없어 교량은 한산했다. 징수되는 통행료로 징수원 급여나 충당할 수 있을까 하는 게 솔직한 심정이었다.

중국, 각종 인프라 건설 지원

고속도로 건설에도 중국의 기여는 절대적이다. 현재 세네갈의 고속도로 총연장은 약 210km이다. 이 중 중국이 자본을 댄 고속도로는 약 160km이다. 《월간조선》 2023년 3월호에서 다룬, 세네갈이 독립 국가가 되기 전 아프리카 출신으로서 최초로 프랑스 하원의원이 된 블레즈 디아뉴의 이름을 딴 블레즈 디아뉴 국제공항부터 세네갈 제2의 도시인 티에스를 거쳐 무리드(Mouride) 무슬림의 성지인 투바(Touba)까지 이어지는 A2 고속도로 130km는 중국으로부터 7억 달러를 지원받아 중국로교공정유한책임공사(中國路橋工程有限責任公司)가 시공해 2018년 12월에 개통했다. A1 고속도로를 음부르(Mbour)부터 카올락(Kaolack)까지 약 100km 연장하는 공사도 중국수출입은행 차관으로서 2025년 8월 완공을 목표로 공사가 진행 중이다.

살 대통령이 야심 차게 추진하는 잠냐죠(Diamniadio) 신도시에 들어선 산업단지, 일자리 부족에 불만을 품는 청년층을 포용하고 이들에게 여가 공간을 제공할 목표로 추진 중인 스포츠 시설 활성화 차원의 전국 12개 경기장 신설 및 보수, 국립극장과 문화박물관 신설, 데이터 센터 개설 등은 중국의 지원 없이는 실현이 불가능한 것들이다.

2018년 7월 22일 국빈 방문한 시진핑은 중국이 320억 프랑(한화 약 700억원)을 지원해 2만 석 규모로 완공된 세네갈 전통씨름경기장의 열쇠를 살 대통령에게 건네며 살에게 큰 선물을 안기기도 했다. 다카르 도심 교통을 획기적으로 개선한다는 목표로 건설 중인 BRT(Bus Rapid Transit)는 세계은행 등이 건설비를 대지만, 건설은 중국 업체가 담당하고 있다.

그러나 중국이 자금을 대는 사업들의 거의 대부분은 상환을 전제로 한 유상(有償) 원조이다. 위에 언급한 사업들은 현재는 물론 향후에도 지속적으로 적자가 예상된다. A2 고속도로는 통행량이 뒷받침되지 않는다. 잠냐죠 산업단지는 2019년에 개장하고도 아직까지 제대로 입주가 이루어지지 않고 있다. 추후 세네갈이 적시에 중국에 원금과 이자를 상환하지 못한다면 최근 스리랑카를 비롯해 일대일로에 참여했다가 빚잔치의 홍역을 앓으며 혼란에 빠졌던 여러 국가처럼 중국발 ‘빚의 덫’에 걸리면서 내분이 발생하는 정치적 혼란을 겪을 가능성을 배제할 수 없다.

정치적 지렛대가 된 ‘땅콩 수입’

세네갈의 무역에서도 중국의 비중은 점점 더 중요해지고 있다. 중국은 프랑스 다음으로 세네갈에 중요한 제2의 무역국이다.

흥미롭게도 중국을 상대로 한 세네갈의 주요 수출품 중 하나는 땅콩이다. 세네갈은 2014년부터 땅콩을 중국에 수출하기 시작했다. 현재 세네갈이 수출하는 땅콩의 80%가 중국으로 팔려 나간다. 앞서 언급했던 주중(駐中) 세네갈 대사 인터뷰에 따르면 세네갈은 조만간 수산품과 땅콩 기름을 짜내고 남은 잔여물, 즉 땅콩묵도 중국에 수출할 예정이다. 땅콩묵의 가치보다도 운송비가 더 나올 것이 분명해 보이는데도 이런 수출이 논의되는 까닭은 무엇일까?

의도가 명시적으로 노출된 것은 아니지만, 차관 지원을 통해서 이미 세네갈 정치에 영향을 미치고 있는 중국이 영향력을 더 키우려 한다고 답을 추정할 수 있다. 별것 아니라 볼 수 있는 땅콩 수출은 세네갈 무역수지뿐 아니라 세네갈 정치에도 심대한 영향을 끼친다고 평가되고 있다.

세네갈 특유의 이슬람 종파 중 하나인 무리드의 지도자인 칼리파 제네랄(khalifa général)은 종교 영역을 넘어 정치적으로도 절대적인 영향력을 발휘한다. 대통령을 포함한 모든 정치인은 칼리파 제네랄과 좋은 관계를 유지하면서 동시에 지지를 구한다. 식민 시절 이후로 세네갈의 땅콩 재배를 무리드가 장악하고 있기 때문에 세네갈 정치인들과 무리드의 칼리파 제네랄 사이에는 정치적 지지와 경제적 이익을 교환한다는 암묵적인 관계가 존재할 수밖에 없다.

이런 세네갈 입장에서 땅콩 판로를 안정되게 확보하는 일은 매우 중요하다. 그렇기 때문에 2014년 이후 세네갈 땅콩을 매년 대량으로 수입하는 중국은 알게 또는 모르게 막후에서 마키 살 대통령의 정치적 입지를 보장하며 이로써 세네갈 정치에 영향을 끼친다고 해석할 수 있다. 앞서 언급한 A2 고속도로는 통행량이 손익분기점에 한참 못 미쳐 향후에도 계속 적자를 낼 것이 뻔하지만 경제적으로 더 중요한 다른 구간, 특히 절대적으로 물동량이 많은 음부르~카올락 구간보다 훨씬 먼저 만들어졌다. A2 고속도로의 종착지가 무리드의 성지인 투바임을 떠올리면 왜 그렇게 되었는지를 일리 있게 설명하고 납득할 수 있다.

중국 투자회사에서 발생한 노사분규

세네갈에서는 점차 증가하는 중국의 투자도 매우 중요하다. 콩고민주공화국만큼은 아니지만 세네갈에서도 중국어가 크게 적혀 있는 건물들을 보는 게 드물지 않다. 2020년 7월에 개장한 세네갈 최초의 타일 생산 공장인 중국 Twyford(영국의 욕실 도기 회사 Twyford와 이름은 같으나 다른 회사임)의 개장식에는 살 대통령이 참석해 축사로써 외국인 투자와 일자리 창출의 중요성을 강조하기도 했다. 화웨이는 세네갈 최초의 데이터 센터 신설을 비롯한 사업들을 위해 대규모 사무소를 운영하고 있다. 세네갈 제1의 대학인 셰이크 안타 디옵 대학(L’Université Cheikh Anta Diop)에는 공자학원(孔子學院)이 들어서 있다.

그러나 중국에 대한 반감과 경계심도 이에 비례해서 커지는 것 또한 현실이다.

2020년 7월에 개장한 Twyford 타일회사는 불과 열 달 만인 2021년 4월 노사(勞使) 갈등이 악화되며 도로를 점거하는 시위로까지 번졌다. 살 대통령은 국무회의에서 동 노사 분규의 원만한 해결을 노동부 장관에게 지시했다. 중국이 세네갈에서 어업권을 싹쓸이하듯 구매해 바닥까지 긁어가는 무차별 어로 사업을 진행하다 보니 어민들을 중심으로 이에 대한 불만이 높아가는 상황이다.

애물단지가 된 시노팜

2021년 2월 17일 밤, 살 대통령은 자국에 최초로 도입되는 코로나19 백신 20만 도즈를 맞으러 공항으로 나갔다. 그 자리에는 주(駐)세네갈 중국 대사도 함께 있었다. 중국 대사가 동행했다는 점에서 알 수 있듯이 이 20만 도즈는 중국 제약사인 시노팜 제품으로서 중국이 세네갈에 ‘제공’한 것이었다. 세네갈은 보건복지부 장관을 필두로 대통령을 포함한 정부 주요 관료들이 이 백신 접종에 참여했다.

흥미롭게도, 정부가 공개하지는 않았지만, 《Le Soleil》는 세네갈 정부가 2021년 2월까지 백신을 반드시 도입하려고 중국에 22억 프랑(한화 약 48억원, 1도즈당 1만1000프랑으로서 한화 약 2만4000원)을 지불했다고 보도했다.

필자는 세네갈에 거주하는 동안 코로나19 백신 접종과 관련된 내용을 주의 깊게 관찰했다. 2021년 7~8월, 델타 변이가 기승을 부리면서 일시적으로 주당 백신 접종이 2만 건을 넘어서는 등 백신 수요가 폭발한 적도 있었지만 세네갈 국민들 사이에 자리 잡은 백신에 대한 반감 또는 막연한 걱정을 배경으로 델타 변이가 수그러들고 서방 국가들이 무료로 제공하는 코로나19 백신의 공급량이 늘면서 결국 시노팜은 세네갈 국민들의 선호에서 밀리면서 남아돌게 된 모습이 인상적이었다. 서방이 무상으로 제공하는 백신도 남아도는 상황에서 세네갈의 첫 코로나19 백신으로서 환대받으며 들어왔던 시노팜은 더 이상 자리가 없었다.

2021년 11월 19일부터 20일까지 토니 블링컨 미국 국무장관이 세네갈을 방문했다. 이 방문은 바이든 정부 출범 이후 미국 국무장관의 첫 아프리카 순방으로서 블링컨은 케냐를 시작으로 나이지리아를 거쳐 세네갈로 들어왔다. 아프리카 외교에서 일반적으로 케냐는 동아프리카 국가들을, 나이지리아는 중서부 아프리카 국가들을 그리고 세네갈은 프랑스어권 아프리카 국가들을 각각 대표하는 것으로 인식된다.

블링컨, 중국 우회 비판

세네갈로 들어오기 전인 2021년 11월 19일, 블링컨은 나이지리아에 본부를 둔 서아프리카경제공동체(Economic Community of West African States·ECOWAS)에 들러 ‘21세기 파트너십 건설(Building a 21st Century Partnership)’이라는 주제로 연설을 했다. 이 연설은 바이든 정부의 대(對)아프리카 정책 기조를 선언한 것이라고 볼 수 있다.

연설의 핵심은 “미국은 아프리카 국가들을 존중하고 공동 이익을 추구하며 상호 관계를 강화할 의지를 가지고 있지만 중국과 미국 사이에서 선택을 강요하지는 않는다”이다. 블링컨은 “그간 아프리카 국가들은 이제껏 동등한 상대라기보다는 하급 사원처럼 취급되었다”면서 모든 문제에서 아프리카의 협력과 참여가 중요하다고 강조했다. 그러면서 구체적으로 지칭하지는 않았지만, ‘주요 세력들(major powers)’ 간 경쟁이 첨예해지는 세상에서 미국은 아프리카 국가들이 누군가를 선택하게끔 만들 의도가 없으며 아프리카 국가들을 존중하는 가운데 공통 이해관계라 할 수 있는 ① 전 지구적인 보건(global health) ② 기후 위기(the climate crisis) ③ 포용적 경제 성장(inclusive economic growth) ④ 민주주의(democracy) ⑤ 평화 및 안보(peace and security)를 두고 효과적으로 협력하겠다는 의사를 강하게 내비쳤다.

블링컨은 포용적 성장이 “전 세계적인 기반시설의 차이를 줄이는 것을 목표”로 바이든 정부가 추진하는 ‘더 나은 세계 재건(Build Back Better World)’, 통상 ‘미국판 일대일로’라 불리는 구상에 기초한다고 설명하면서 미국의 방식은 지속가능하고, 투명하며, 가치에 기반을 두고 있다는 점을 강조했고, 협력 대상국에 일자리를 창출하고 이익이 돌아가기 때문에 협력국 지도자들과 국민들은 미국과 하는 협력이 자국에 정말로 가치가 있는지를 평가할 수 있다고 강조했다. 블링컨이 중국을 직접 언급하지는 않았으나 청자(聽者)는 이 연설이 중국을 염두에 뒀다는 것을 쉽게 알아챌 수밖에 없었을 것이다.

중국에 대한 견제구 던진 미국

다음 날인 11월 20일 세네갈을 방문해 외교장관과 가진 공동 기자회견에서도 블링컨은 위 연설의 기조를 다시 한 번 분명하게 이어갔다. “우리는 아프리카 국가들이 감당할 수 없는 빚을 지우지 않겠다” “기반시설을 짓는 노동자들은 해당 국가와 해당 공동체에서 올 것이다” “우리는 부패가 이 계획의 특징이 아니라고 확언한다” 등은 사실상 중국을 염두에 둔 돌직구 발언이었다.

그러면서 블링컨은 마키 살 대통령을 예방하여 미국과 세네갈의 전통적인 우호관계를 확인하고 양국 협력, 특히 경제와 에너지 전환 분야의 협력을 강화할 것을 강조했다. 미국은 세네갈에 개발협력으로 10억 달러(약 5800억 프랑, 한화 약 1조2000억원)를 지원하는 4개 협정을 체결했다. 4개 분야는 다카르에 신호등 375개 설치 및 교통체증 감소를 위한 추적 기술, 지갱쇼(Ziguinchor)~토보르(Tobor) 간 교량 2개 건설, 다카르~생루이 간 고속도로 건설, 통신망 구축처럼 세네갈이 꼭 필요로 하는 사회기반시설 구축에 초점이 맞춰져 있다. 동시에 블링컨은 다카르 파스퇴르 연구소를 방문하며 이미 지원 결정이 내려져 있던, 파스퇴르 연구소를 아프리카의 백신 생산 거점으로 만든다는 마디바 사업(Le Projet Madiba)에 대한 지원 의사를 재확인했다. 교량이나 고속도로 같은 기반시설 건설은 이미 중국도 손을 대고 있는 분야지만 교통체증 감소 기술이나 통신망 구축, 특히 백신 생산 지원 등은 중국과 분명한 차별성을 보이는 지원 분야이다.

블링컨이 다카르를 방문한 날로부터 꼭 아흐레 뒤인 2021년 11월 29일부터 30일까지 세네갈은 제8차 중국-아프리카 협력 포럼을 주관했다. 즉 블링컨은 그간 중국의 독무대 같던 아프리카, 그것도 중국의 존재감을 아프리카 전체에 명시적으로 드러낼 양자 협력 포럼 개최 직전에 마치 적진 한가운데라고 할 만한 곳에 화려하게 모습을 드러내면서 중국의 귀에 거슬릴 만한 이야기를 거침없이 쏟아낸 후, 세네갈에서만 10억 달러의 원조를 풀고 간 것이다.

미국은 이미 인도-태평양에서는 ‘자유롭고 열린 인도-태평양’이라는 구호 아래로 호주와 영국을 규합해 오커스(AUKUS)를 만들고 이미 중국에 장군을 날린 상태였다. 그런 미국이 이번에는 20년가량 휩쓸다시피 터를 다졌고 특히 일대일로를 내세우며 주도권을 확보했다고 생각하며 중국-아프리카 협력 포럼을 아프리카에서 준비 중이던 중국에 자국의 외교 수장을 보내 또 한 차례 장군을 외친 격이었다.

프랑스 외교장관의 중국 비판

블링컨 국무장관이 세네갈을 방문하던 2021년 11월 19일, 당시 프랑스 외교장관인 장-이브 르 드리앙(Jean-Yves Le Drian)은 프랑스 일간지 《르몽드》와 인터뷰를 가졌다. 앞서 언급했듯이 블링컨은 서아프리카경제공동체 대상의 연설에서 중국을 언급하지는 않았으나 비판 주제를 상세히 언급함으로써 청자가 블링컨의 비판 대상이 중국임을 짐작할 수 있도록 했다. 반면 르 드리앙 외교장관은 중국과 러시아를 꼭 짚고, ‘약탈적(prédateur)’이라는 형용사를 사용하며 두 나라를 강하게 비판했다. 당시 《르몽드》가 뽑은 기사 제목은 “장-이브 르 드리앙: 우리의 경쟁자들은 금기도 제한도 없다”였다. 비록 짧지만 이 문장은 전 세계에 닥친 위기와 국제정세를 정확하고 날카롭게 설명했다. 르 드리앙 장관의 발언을 몇 개 챙겨보면 아래와 같다.

“아프리카에서 새로운 모습이 있는데 이는 중국인들에 대해 매우 분명하게 실망하기 시작했다는 것이다.”

“아프리카 관리들은 (중국과 맺은) 시장이 기만적이라는 것을 깨달았다.”

“분명, 아프리카인들은 명시된 개발 목적을 위해 자신들의 돈으로 중국이 건설한 사회기반시설, 때로는 장관(壯觀)을 이루는 이 기반시설들로부터 즉시 혜택을 볼 수 있었다. 이들은 사회기반시설에 돈을 대기 위해 계약을 맺어야만 했고 이로 인한 부채 때문에 아프리카인들은 결국 자기 나라들이 감독을 받는 상태로 밀어 넣었다.”

이 인터뷰 기사가 나오고 약 1주 뒤인 2021년 11월 25일, 중국 외교부 대변인 자오리젠(趙立堅)은 “프랑스 외교장관의 논평이 사실과 부합하지 않는다”면서 “아프리카 국가들은 모두 중-아 투자와 재정 협력을 높이 평가한다. 이것은 아프리카 측의 의지를 존중하고, 아프리카의 실질적 필요로부터 진행하며, 집중적이고 지속가능한 발전의 철학을 추구한다”고 주장했다.

자오리젠은 작년 7월 27일 정례기자회견 때 문재인 정부가 중국을 상대로 비공개로 약속했다고 알려진 “일명 사드(THAAD) 3불(不) 정책은 중국과 약속이나 합의가 아니다”라는 박진 외교부 장관 발언에 논평을 요구받자 “어느 나라든, 어느 당이 집권하든, 대내적으로 어떤 정치적 수요가 있든 대외 정책은 기본적인 연속성을 유지하는 것이 역사 존중이자 자기 존중이며 이웃 간 소통에서 응당 있어야 할 도리임을 강조한다”고 발언한 바 있다. 대한민국이 “사드 3불 정책”을 유지하기를 바란다는 입장을 밝히는 것으로써 출범한 지 갓 두 달 지난 윤석열 정부를 압박한 것이다.

오스틴, “중국은 투명하지 못하다”

블링컨의 연설이 있고 1년이 조금 더 지난 작년 12월 13일, 바이든 정부는 아프리카 49개 국가수반들을 워싱턴으로 초청해 사흘 일정으로 ‘미국-아프리카 지도자 정상회의(U.S.-Africa Leaders Summit)’를 개최했다.

이 행사에서 바이든 대통령은 “아프리카의 성공이 세계의 성공”이라며 상호 존중과 이익 및 가치 공유라는 원칙 아래 향후 3년에 걸쳐 550억 달러 이상을 아프리카에 투자할 계획이라고 밝혔다. 블링컨 국무장관은 “아프리카는 지정학(地政學)의 주요 동력”이라면서 “아프리카는 우리의 과거를 만들었고, 우리의 현재를 만들고 있으며, 우리의 미래를 만들 동력”이라고 말했다. 오스틴 국방장관은 “아프리카에서 중국이 확대되는 경제적 영향력을 통해 매일 영역을 확장 중이며, 중국은 투명하지 못하고 이것이 결국 아프리카를 불안정하게 만드는 문제를 야기한다”면서 중국을 대놓고 비판했다. 오스틴 장관은 “동시에 러시아가 값싼 무기들을 아프리카에 계속해서 판매하고 용병을 투입한다며 이 또한 아프리카를 불안정하게 만든다”고 비판했다. 앞서 보았던, 전 프랑스 외교장관이 중국과 러시아를 직설적으로 비판한 모습이 1년 뒤 미국의 국방장관으로부터 재현된 것이다.

원조액수, 중국이 미국보다 훨씬 많아

그사이 블링컨이나 르 드리앙의 주장에 힘을 싣는, 아프리카 개발협력에서 중국의 불투명성을 방증하는 일이 있었다.

시진핑은 제8회 중국-아프리카 협력 포럼에서 9대 사업 분야를 발표했는데 그중 하나는 아프리카 최빈국들을 대상으로 2021년 말에 만기가 도래하는 무이자 대출의 채무를 면제하는 것이었다. 2022년 8월 18일, 중국 외교부는 협력 포럼 후속 조치로써 아프리카 17개 국가 대상으로 2021년 만기 차관 23건의 상환을 면제하겠다고 발표했다. 그러나 늘 그렇듯 대상국가와 국가별 금액은 공개되지 않았다.

추정에 따르면 중국은 2000년부터 2019년까지 여러 차례에 걸쳐 아프리카 국가들을 대상으로 약 34억 달러의 채무를 면제한 것으로 알려져 있지만 이에 대한 정보는 여전히 불투명하다.

이는 대(對)아프리카 차관을 둘러싼 프랑스나 일본과는 대조적이다. 2021년 5월 주(駐)세네갈 일본 대사는 약 1870만 엔, 즉 한화 약 1억9000만원의 채무를, 그리고 같은 해 6월 25일 주(駐)세네갈 프랑스 대사는 137억 프랑의 채무 상환 유예를 자국이 양해한다는 각서나 협약을 세네갈과 각각 체결했다. 이는 언론에 공개되었다.

지난 1년 사이에 아프리카를 중심으로 벌어졌던 상황들은 단순히 주요 강대국들이 아프리카만을 대상으로 한 전략이라기보다는 냉전 시기 자유 진영과 공산 진영의 대립과 유사해 보이는 지구적인 질서 변화가 아프리카에서도 나타나고 있는 것으로 보아야 한다.

그간 상대적으로 관심이 소원했던 아프리카에서조차 미국과 중국 간 힘 겨루기가 본격화할 정도로 세계정세는 급박하게 돌아가고 있다. 비록 미국이 아프리카를 중요시하겠다고 천명하며 3년간 550억 달러 투자를 약속했지만 미국을 비롯한 서방의 원조나 지원은 중국이 그간 쌓아온 바에 비하면 형편없이 적다.

2021년 11월에 열린 제8차 중국-아프리카 협력 포럼 당시 시진핑은 향후 3년(2021~2024년)간 아프리카를 대상으로 400억 달러(한화 약 47조2000억원)를 유상원조하겠다고 발표했다. 이는 2018년 협력 포럼 당시 발표했던 2018~2020년에 600억 달러 유상원조 규모보다는 3분의 1이 감소한 금액이다. 하지만 한 푼이 아쉬운 아프리카 국가들의 입장에서, 특히 복잡한 조건을 요구하거나 따지지 않는 중국이 주는 원조는 여전히 크고 중요하다.

“선택을 강요하지 않는다”지만…

반면 이런 중국의 지원이 아프리카 국가들에 아직까지는 절대적이지만 그렇다고 아프리카 입장에서는, 의도되었든 아니면 우연이든, 중국의 지원이 가져오는 ‘빚의 덫’을 경계하지 않을 수도 없다. 중국 중앙은행은 개발도상국 지원에서 IMF와 세계은행을 제치고 최대 채권은행이 된 지 오래다. ‘기여 없이 단물만 빼먹는다’며 중국에 대해 점점 커져가는 대중의 반감 또한 아프리카 정치인들이 무시할 수 없는 상수(常數)이다.

블링컨 미 국무장관은 아프리카 국가들에 “선택을 강요하지 않는다”고 말했다. 중국 외교부 대변인은 아프리카 국가들이 자국과의 협력을 “인정하고 지지한다”고 말했다.

현실을 냉정하게 읽을 줄 아는 능력을 갖춘 위정자(爲政者)라면 미국과 중국이 각각 공식적으로 내놓는 외교 수사(修辭) 뒤에 담긴 냉혹한 국제 정세를 파악할 것이다. 두 사람의 발언을 두고 자기들에게 선택의 폭이 넓어졌다고 해석할 수는 없을 것이다. 오히려 자국이 우선 선택되지 못하는 냉정한 현실을 실감하는 동시에 국제 정치 무대에서 개발과 번영을 추구하려면 더 신중히 처신하고 동시에 더 치열하게 움직여야 한다고, 어찌 보면 기존보다 선택의 폭이 더 좁아지는 씁쓸한 상황이 닥쳤다고 생각할 것이다.

아프리카에서 벌어지는 美中 냉전을 보며

아프리카를 무대로 벌어지고 있는 미중 신냉전을 보면서, 꼭 70년 전, 코리아가 어디에 있는지 아는 사람이 없던 시절에 극동의 작은 나라에서 벌어진 골치 아픈 전쟁을 서둘러 마무리하고 떠나려는 미국의 멱살을 잡고, 발목을 걸어 넘어뜨려 협박하다시피 ‘한미상호방위조약’을 체결하게 만든 이승만(李承晩) 대통령을 생각한다.

솔직하게 말해서 1953년의 대한민국이 미국을 상대로 상호 방위가 가당키나 했겠나! 당대 어느 누구도 넘을 수 없던 외교 천재가 세상 모든 이로부터 “고집불통 노인네” 소리를 들어가며 남긴 유산은 그 이후로 자유주의와 시장경제에 기반을 둔 해양 세력의 일원으로서 대한민국의 정체성(正體性)을 분명히 했다. 한미상호방위조약은 윤석열 대통령이 미국 방문 후 연설 중에 밝혔듯이 “미래 세대들에게도 무한한 기회를 안겨줄” 가치와 번영의 동맹으로서 그 존재감을 분명히 하고 있다. 국제 정세가 냉전 붕괴 이전의 모습으로 회귀(回歸)하는 경향을 보이는 현실에서 한국인들은 ‘음수사원(飮水思源)’ 네 글자를 떠올려야 하지 않을까!⊙

親中 국가 세네갈

2012년에 출범한 현 마키 살 대통령 정부는 친중(親中) 입장을 지속적으로 보여왔다. 중국도 2016년 9월에 자국이 개최한 G20에 세네갈의 살 대통령을 초청하고 정상회담을 거쳐 세네갈을 전면적 전략 동반자 관계(Partenariat stratégique global)로 격상시키며 호응했다. 양국의 긴밀한 관계는 정상 간 방문에서도 잘 드러난다. 살 대통령이 3회(2014, 2016, 2018년) 방중한 반면 시진핑은 세네갈을 한 번(2018년 국빈 방문) 방문했다.

세네갈은 시진핑의 이 국빈 방문을 계기로 서아프리카 국가 중 최초로 일대일로에 합류했다. 당시 살 대통령은 중국을 “현대의 위대한 경제 중 하나”라고 칭송했다.

현 세네갈 정부는 2035년까지 중(中) 소득 국가로 도약한다는 목표 달성에서 중국을 핵심 파트너로 간주한다. 살이 추진하는 세네갈 부흥계획의 주요 과제 중 하나인 ‘격오지 해소(désenclavement)’와 ‘탈중앙화(Décentralisation)’를 실현하는 데 결정적이라 할 사회기반시설 건설에 중국의 지원은 절대적이다. 작년 10월 초, 주중(駐中) 세네갈 대사가 자국 언론인 《Le Soleil》와의 인터뷰에서 “지난 10년 동안 세네갈이 세울 수 있었던 사회기반시설 중 절반이 중국의 재정지원을 받았다”는 발언은 이런 평가를 뒷받침한다. 중국의 대(對) 세네갈 기반시설 투자는 15억 달러가 넘는 것으로 알려져 있다.

실례를 몇 가지 들어본다. 작년 1월 16일, 대서양으로 흐르는 살룸(Saloum)강 하구에 개통된 푼듄대교(Pont à péage de Foundiougne)는 1.3km짜리 왕복 2차선 교량으로서 서아프리카에서 가장 긴 다리이다.

푼듄대교는 내륙 수운이 가능하도록 다리 중앙이 아치처럼 높게 올라간 형태를 하고 있다. 푼듄대교는 살룸강 때문에 중앙이 끊어진 파틱(Fatick) 광역도(廣域道)를 남북으로 연결하는 것은 물론 감비아를 거쳐 카자망스로 이어지는 간선 교통망 역할을 맡을 수 있기 때문에 세네갈 중앙에 집중되는 교통량을 줄여 물류 이동을 원활하게 만드는 효과가 기대된다. 여기까지는 세네갈의 경제 개발과 성장은 물론 서아프리카 지역에 긍정적이다. 그러나 세네갈도 그리고 중국도 밖에 대놓고서 이야기를 잘 하지 않으려는 이면의 현실을 살펴보면 이 교량이 세네갈에 큰 짐이 될 수도 있겠다는 생각이 든다.

푼듄대교

|

| 서아프리카 최장 다리인 푼듄대교. 중국의 차관으로 건설되었다. |

푼듄대교는 일대일로 사업 방식의 전형이라 할 수 있다. 우선 세네갈과 중국이 푼듄대교 발주에 동의하면서 건설비 중 상당액을 중국이 수출입은행을 통해 차관으로 제공했다. 건설 사업은 사실상 중국 공산당의 통제에 따라 재정부(財政部)가 투자를 결정하는 국영기업인 중국중철고분유한공사(中國中鐵股份有限公司·China Railway Group Limited)의 자회사인 중철칠국집단유한공사(中鐵七局集團有限公司·China Railway Seventh Group Co., Ltd.)가 담당했다.

과거에 비해 중국이 자제는 하지만 교량 건설을 위해 기술자, 설비, 자재 등을 중국에서 많이 도입했다. 세네갈 정부가 밝힌 바에 따르면 푼듄대교 건설로 만들어진 일자리는 2000개 안팎인데 주로 단순 노무가 주를 이룬다. 사업이 끝난 뒤 중국은 자국 수출입은행을 통해 세네갈 정부의 채권을 보유하게 됐고, 중철칠국집단유한공사는 사업 실적과 함께 수익을 올렸다. 중국 입장에서는 차관의 거의 대부분이 국영기업의 매출로 전환되는 효과를 누렸을 것으로 추정된다. 반면 세네갈은 상징성이 매우 큰 기반시설인 푼듄대교와 함께 중국에 갚아야 할 빚이 생겼다.

필자는 2021년에 건설이 중단된 현장까지 직접 차를 몰고 와 건설 현장을 본 적이 있고 개통 이후에는 두 차례 이용했다. 교량까지 이어지는 지방도를 개선하는 공사가 교량 북쪽에서 한창 진행 중이었기 때문에 추후에는 통행량이 어느 정도는 증가할 것이 분명해 보였지만 통행량이 거의 없어 교량은 한산했다. 징수되는 통행료로 징수원 급여나 충당할 수 있을까 하는 게 솔직한 심정이었다.

중국, 각종 인프라 건설 지원

|

| 세네갈 수도 다카르에 지어진 전통씨름경기장. 건물 입구에 중국 원조로 지어졌음을 밝혀놓았다. 사진=신화/뉴시스 |

살 대통령이 야심 차게 추진하는 잠냐죠(Diamniadio) 신도시에 들어선 산업단지, 일자리 부족에 불만을 품는 청년층을 포용하고 이들에게 여가 공간을 제공할 목표로 추진 중인 스포츠 시설 활성화 차원의 전국 12개 경기장 신설 및 보수, 국립극장과 문화박물관 신설, 데이터 센터 개설 등은 중국의 지원 없이는 실현이 불가능한 것들이다.

2018년 7월 22일 국빈 방문한 시진핑은 중국이 320억 프랑(한화 약 700억원)을 지원해 2만 석 규모로 완공된 세네갈 전통씨름경기장의 열쇠를 살 대통령에게 건네며 살에게 큰 선물을 안기기도 했다. 다카르 도심 교통을 획기적으로 개선한다는 목표로 건설 중인 BRT(Bus Rapid Transit)는 세계은행 등이 건설비를 대지만, 건설은 중국 업체가 담당하고 있다.

그러나 중국이 자금을 대는 사업들의 거의 대부분은 상환을 전제로 한 유상(有償) 원조이다. 위에 언급한 사업들은 현재는 물론 향후에도 지속적으로 적자가 예상된다. A2 고속도로는 통행량이 뒷받침되지 않는다. 잠냐죠 산업단지는 2019년에 개장하고도 아직까지 제대로 입주가 이루어지지 않고 있다. 추후 세네갈이 적시에 중국에 원금과 이자를 상환하지 못한다면 최근 스리랑카를 비롯해 일대일로에 참여했다가 빚잔치의 홍역을 앓으며 혼란에 빠졌던 여러 국가처럼 중국발 ‘빚의 덫’에 걸리면서 내분이 발생하는 정치적 혼란을 겪을 가능성을 배제할 수 없다.

세네갈의 무역에서도 중국의 비중은 점점 더 중요해지고 있다. 중국은 프랑스 다음으로 세네갈에 중요한 제2의 무역국이다.

흥미롭게도 중국을 상대로 한 세네갈의 주요 수출품 중 하나는 땅콩이다. 세네갈은 2014년부터 땅콩을 중국에 수출하기 시작했다. 현재 세네갈이 수출하는 땅콩의 80%가 중국으로 팔려 나간다. 앞서 언급했던 주중(駐中) 세네갈 대사 인터뷰에 따르면 세네갈은 조만간 수산품과 땅콩 기름을 짜내고 남은 잔여물, 즉 땅콩묵도 중국에 수출할 예정이다. 땅콩묵의 가치보다도 운송비가 더 나올 것이 분명해 보이는데도 이런 수출이 논의되는 까닭은 무엇일까?

의도가 명시적으로 노출된 것은 아니지만, 차관 지원을 통해서 이미 세네갈 정치에 영향을 미치고 있는 중국이 영향력을 더 키우려 한다고 답을 추정할 수 있다. 별것 아니라 볼 수 있는 땅콩 수출은 세네갈 무역수지뿐 아니라 세네갈 정치에도 심대한 영향을 끼친다고 평가되고 있다.

세네갈 특유의 이슬람 종파 중 하나인 무리드의 지도자인 칼리파 제네랄(khalifa général)은 종교 영역을 넘어 정치적으로도 절대적인 영향력을 발휘한다. 대통령을 포함한 모든 정치인은 칼리파 제네랄과 좋은 관계를 유지하면서 동시에 지지를 구한다. 식민 시절 이후로 세네갈의 땅콩 재배를 무리드가 장악하고 있기 때문에 세네갈 정치인들과 무리드의 칼리파 제네랄 사이에는 정치적 지지와 경제적 이익을 교환한다는 암묵적인 관계가 존재할 수밖에 없다.

이런 세네갈 입장에서 땅콩 판로를 안정되게 확보하는 일은 매우 중요하다. 그렇기 때문에 2014년 이후 세네갈 땅콩을 매년 대량으로 수입하는 중국은 알게 또는 모르게 막후에서 마키 살 대통령의 정치적 입지를 보장하며 이로써 세네갈 정치에 영향을 끼친다고 해석할 수 있다. 앞서 언급한 A2 고속도로는 통행량이 손익분기점에 한참 못 미쳐 향후에도 계속 적자를 낼 것이 뻔하지만 경제적으로 더 중요한 다른 구간, 특히 절대적으로 물동량이 많은 음부르~카올락 구간보다 훨씬 먼저 만들어졌다. A2 고속도로의 종착지가 무리드의 성지인 투바임을 떠올리면 왜 그렇게 되었는지를 일리 있게 설명하고 납득할 수 있다.

중국 투자회사에서 발생한 노사분규

세네갈에서는 점차 증가하는 중국의 투자도 매우 중요하다. 콩고민주공화국만큼은 아니지만 세네갈에서도 중국어가 크게 적혀 있는 건물들을 보는 게 드물지 않다. 2020년 7월에 개장한 세네갈 최초의 타일 생산 공장인 중국 Twyford(영국의 욕실 도기 회사 Twyford와 이름은 같으나 다른 회사임)의 개장식에는 살 대통령이 참석해 축사로써 외국인 투자와 일자리 창출의 중요성을 강조하기도 했다. 화웨이는 세네갈 최초의 데이터 센터 신설을 비롯한 사업들을 위해 대규모 사무소를 운영하고 있다. 세네갈 제1의 대학인 셰이크 안타 디옵 대학(L’Université Cheikh Anta Diop)에는 공자학원(孔子學院)이 들어서 있다.

그러나 중국에 대한 반감과 경계심도 이에 비례해서 커지는 것 또한 현실이다.

2020년 7월에 개장한 Twyford 타일회사는 불과 열 달 만인 2021년 4월 노사(勞使) 갈등이 악화되며 도로를 점거하는 시위로까지 번졌다. 살 대통령은 국무회의에서 동 노사 분규의 원만한 해결을 노동부 장관에게 지시했다. 중국이 세네갈에서 어업권을 싹쓸이하듯 구매해 바닥까지 긁어가는 무차별 어로 사업을 진행하다 보니 어민들을 중심으로 이에 대한 불만이 높아가는 상황이다.

2021년 2월 17일 밤, 살 대통령은 자국에 최초로 도입되는 코로나19 백신 20만 도즈를 맞으러 공항으로 나갔다. 그 자리에는 주(駐)세네갈 중국 대사도 함께 있었다. 중국 대사가 동행했다는 점에서 알 수 있듯이 이 20만 도즈는 중국 제약사인 시노팜 제품으로서 중국이 세네갈에 ‘제공’한 것이었다. 세네갈은 보건복지부 장관을 필두로 대통령을 포함한 정부 주요 관료들이 이 백신 접종에 참여했다.

흥미롭게도, 정부가 공개하지는 않았지만, 《Le Soleil》는 세네갈 정부가 2021년 2월까지 백신을 반드시 도입하려고 중국에 22억 프랑(한화 약 48억원, 1도즈당 1만1000프랑으로서 한화 약 2만4000원)을 지불했다고 보도했다.

필자는 세네갈에 거주하는 동안 코로나19 백신 접종과 관련된 내용을 주의 깊게 관찰했다. 2021년 7~8월, 델타 변이가 기승을 부리면서 일시적으로 주당 백신 접종이 2만 건을 넘어서는 등 백신 수요가 폭발한 적도 있었지만 세네갈 국민들 사이에 자리 잡은 백신에 대한 반감 또는 막연한 걱정을 배경으로 델타 변이가 수그러들고 서방 국가들이 무료로 제공하는 코로나19 백신의 공급량이 늘면서 결국 시노팜은 세네갈 국민들의 선호에서 밀리면서 남아돌게 된 모습이 인상적이었다. 서방이 무상으로 제공하는 백신도 남아도는 상황에서 세네갈의 첫 코로나19 백신으로서 환대받으며 들어왔던 시노팜은 더 이상 자리가 없었다.

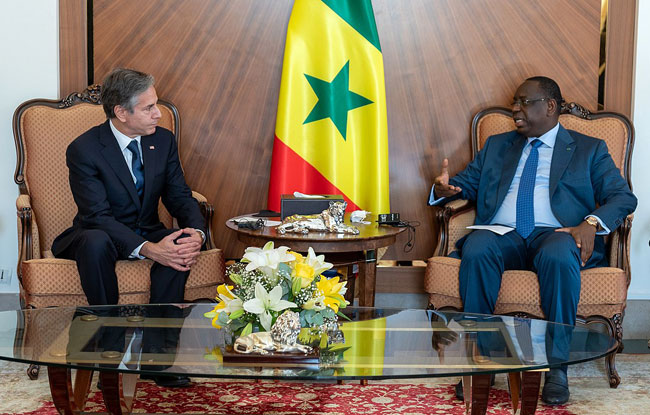

2021년 11월 19일부터 20일까지 토니 블링컨 미국 국무장관이 세네갈을 방문했다. 이 방문은 바이든 정부 출범 이후 미국 국무장관의 첫 아프리카 순방으로서 블링컨은 케냐를 시작으로 나이지리아를 거쳐 세네갈로 들어왔다. 아프리카 외교에서 일반적으로 케냐는 동아프리카 국가들을, 나이지리아는 중서부 아프리카 국가들을 그리고 세네갈은 프랑스어권 아프리카 국가들을 각각 대표하는 것으로 인식된다.

블링컨, 중국 우회 비판

|

| 블링컨 미 국무장관은 2021년 11월 20일 마키 살 상고르 대통령과 만나 양국 간 협력을 강조했다. 사진=미 국무부 |

연설의 핵심은 “미국은 아프리카 국가들을 존중하고 공동 이익을 추구하며 상호 관계를 강화할 의지를 가지고 있지만 중국과 미국 사이에서 선택을 강요하지는 않는다”이다. 블링컨은 “그간 아프리카 국가들은 이제껏 동등한 상대라기보다는 하급 사원처럼 취급되었다”면서 모든 문제에서 아프리카의 협력과 참여가 중요하다고 강조했다. 그러면서 구체적으로 지칭하지는 않았지만, ‘주요 세력들(major powers)’ 간 경쟁이 첨예해지는 세상에서 미국은 아프리카 국가들이 누군가를 선택하게끔 만들 의도가 없으며 아프리카 국가들을 존중하는 가운데 공통 이해관계라 할 수 있는 ① 전 지구적인 보건(global health) ② 기후 위기(the climate crisis) ③ 포용적 경제 성장(inclusive economic growth) ④ 민주주의(democracy) ⑤ 평화 및 안보(peace and security)를 두고 효과적으로 협력하겠다는 의사를 강하게 내비쳤다.

블링컨은 포용적 성장이 “전 세계적인 기반시설의 차이를 줄이는 것을 목표”로 바이든 정부가 추진하는 ‘더 나은 세계 재건(Build Back Better World)’, 통상 ‘미국판 일대일로’라 불리는 구상에 기초한다고 설명하면서 미국의 방식은 지속가능하고, 투명하며, 가치에 기반을 두고 있다는 점을 강조했고, 협력 대상국에 일자리를 창출하고 이익이 돌아가기 때문에 협력국 지도자들과 국민들은 미국과 하는 협력이 자국에 정말로 가치가 있는지를 평가할 수 있다고 강조했다. 블링컨이 중국을 직접 언급하지는 않았으나 청자(聽者)는 이 연설이 중국을 염두에 뒀다는 것을 쉽게 알아챌 수밖에 없었을 것이다.

중국에 대한 견제구 던진 미국

다음 날인 11월 20일 세네갈을 방문해 외교장관과 가진 공동 기자회견에서도 블링컨은 위 연설의 기조를 다시 한 번 분명하게 이어갔다. “우리는 아프리카 국가들이 감당할 수 없는 빚을 지우지 않겠다” “기반시설을 짓는 노동자들은 해당 국가와 해당 공동체에서 올 것이다” “우리는 부패가 이 계획의 특징이 아니라고 확언한다” 등은 사실상 중국을 염두에 둔 돌직구 발언이었다.

그러면서 블링컨은 마키 살 대통령을 예방하여 미국과 세네갈의 전통적인 우호관계를 확인하고 양국 협력, 특히 경제와 에너지 전환 분야의 협력을 강화할 것을 강조했다. 미국은 세네갈에 개발협력으로 10억 달러(약 5800억 프랑, 한화 약 1조2000억원)를 지원하는 4개 협정을 체결했다. 4개 분야는 다카르에 신호등 375개 설치 및 교통체증 감소를 위한 추적 기술, 지갱쇼(Ziguinchor)~토보르(Tobor) 간 교량 2개 건설, 다카르~생루이 간 고속도로 건설, 통신망 구축처럼 세네갈이 꼭 필요로 하는 사회기반시설 구축에 초점이 맞춰져 있다. 동시에 블링컨은 다카르 파스퇴르 연구소를 방문하며 이미 지원 결정이 내려져 있던, 파스퇴르 연구소를 아프리카의 백신 생산 거점으로 만든다는 마디바 사업(Le Projet Madiba)에 대한 지원 의사를 재확인했다. 교량이나 고속도로 같은 기반시설 건설은 이미 중국도 손을 대고 있는 분야지만 교통체증 감소 기술이나 통신망 구축, 특히 백신 생산 지원 등은 중국과 분명한 차별성을 보이는 지원 분야이다.

블링컨이 다카르를 방문한 날로부터 꼭 아흐레 뒤인 2021년 11월 29일부터 30일까지 세네갈은 제8차 중국-아프리카 협력 포럼을 주관했다. 즉 블링컨은 그간 중국의 독무대 같던 아프리카, 그것도 중국의 존재감을 아프리카 전체에 명시적으로 드러낼 양자 협력 포럼 개최 직전에 마치 적진 한가운데라고 할 만한 곳에 화려하게 모습을 드러내면서 중국의 귀에 거슬릴 만한 이야기를 거침없이 쏟아낸 후, 세네갈에서만 10억 달러의 원조를 풀고 간 것이다.

미국은 이미 인도-태평양에서는 ‘자유롭고 열린 인도-태평양’이라는 구호 아래로 호주와 영국을 규합해 오커스(AUKUS)를 만들고 이미 중국에 장군을 날린 상태였다. 그런 미국이 이번에는 20년가량 휩쓸다시피 터를 다졌고 특히 일대일로를 내세우며 주도권을 확보했다고 생각하며 중국-아프리카 협력 포럼을 아프리카에서 준비 중이던 중국에 자국의 외교 수장을 보내 또 한 차례 장군을 외친 격이었다.

프랑스 외교장관의 중국 비판

블링컨 국무장관이 세네갈을 방문하던 2021년 11월 19일, 당시 프랑스 외교장관인 장-이브 르 드리앙(Jean-Yves Le Drian)은 프랑스 일간지 《르몽드》와 인터뷰를 가졌다. 앞서 언급했듯이 블링컨은 서아프리카경제공동체 대상의 연설에서 중국을 언급하지는 않았으나 비판 주제를 상세히 언급함으로써 청자가 블링컨의 비판 대상이 중국임을 짐작할 수 있도록 했다. 반면 르 드리앙 외교장관은 중국과 러시아를 꼭 짚고, ‘약탈적(prédateur)’이라는 형용사를 사용하며 두 나라를 강하게 비판했다. 당시 《르몽드》가 뽑은 기사 제목은 “장-이브 르 드리앙: 우리의 경쟁자들은 금기도 제한도 없다”였다. 비록 짧지만 이 문장은 전 세계에 닥친 위기와 국제정세를 정확하고 날카롭게 설명했다. 르 드리앙 장관의 발언을 몇 개 챙겨보면 아래와 같다.

“아프리카에서 새로운 모습이 있는데 이는 중국인들에 대해 매우 분명하게 실망하기 시작했다는 것이다.”

“아프리카 관리들은 (중국과 맺은) 시장이 기만적이라는 것을 깨달았다.”

“분명, 아프리카인들은 명시된 개발 목적을 위해 자신들의 돈으로 중국이 건설한 사회기반시설, 때로는 장관(壯觀)을 이루는 이 기반시설들로부터 즉시 혜택을 볼 수 있었다. 이들은 사회기반시설에 돈을 대기 위해 계약을 맺어야만 했고 이로 인한 부채 때문에 아프리카인들은 결국 자기 나라들이 감독을 받는 상태로 밀어 넣었다.”

이 인터뷰 기사가 나오고 약 1주 뒤인 2021년 11월 25일, 중국 외교부 대변인 자오리젠(趙立堅)은 “프랑스 외교장관의 논평이 사실과 부합하지 않는다”면서 “아프리카 국가들은 모두 중-아 투자와 재정 협력을 높이 평가한다. 이것은 아프리카 측의 의지를 존중하고, 아프리카의 실질적 필요로부터 진행하며, 집중적이고 지속가능한 발전의 철학을 추구한다”고 주장했다.

자오리젠은 작년 7월 27일 정례기자회견 때 문재인 정부가 중국을 상대로 비공개로 약속했다고 알려진 “일명 사드(THAAD) 3불(不) 정책은 중국과 약속이나 합의가 아니다”라는 박진 외교부 장관 발언에 논평을 요구받자 “어느 나라든, 어느 당이 집권하든, 대내적으로 어떤 정치적 수요가 있든 대외 정책은 기본적인 연속성을 유지하는 것이 역사 존중이자 자기 존중이며 이웃 간 소통에서 응당 있어야 할 도리임을 강조한다”고 발언한 바 있다. 대한민국이 “사드 3불 정책”을 유지하기를 바란다는 입장을 밝히는 것으로써 출범한 지 갓 두 달 지난 윤석열 정부를 압박한 것이다.

오스틴, “중국은 투명하지 못하다”

블링컨의 연설이 있고 1년이 조금 더 지난 작년 12월 13일, 바이든 정부는 아프리카 49개 국가수반들을 워싱턴으로 초청해 사흘 일정으로 ‘미국-아프리카 지도자 정상회의(U.S.-Africa Leaders Summit)’를 개최했다.

이 행사에서 바이든 대통령은 “아프리카의 성공이 세계의 성공”이라며 상호 존중과 이익 및 가치 공유라는 원칙 아래 향후 3년에 걸쳐 550억 달러 이상을 아프리카에 투자할 계획이라고 밝혔다. 블링컨 국무장관은 “아프리카는 지정학(地政學)의 주요 동력”이라면서 “아프리카는 우리의 과거를 만들었고, 우리의 현재를 만들고 있으며, 우리의 미래를 만들 동력”이라고 말했다. 오스틴 국방장관은 “아프리카에서 중국이 확대되는 경제적 영향력을 통해 매일 영역을 확장 중이며, 중국은 투명하지 못하고 이것이 결국 아프리카를 불안정하게 만드는 문제를 야기한다”면서 중국을 대놓고 비판했다. 오스틴 장관은 “동시에 러시아가 값싼 무기들을 아프리카에 계속해서 판매하고 용병을 투입한다며 이 또한 아프리카를 불안정하게 만든다”고 비판했다. 앞서 보았던, 전 프랑스 외교장관이 중국과 러시아를 직설적으로 비판한 모습이 1년 뒤 미국의 국방장관으로부터 재현된 것이다.

원조액수, 중국이 미국보다 훨씬 많아

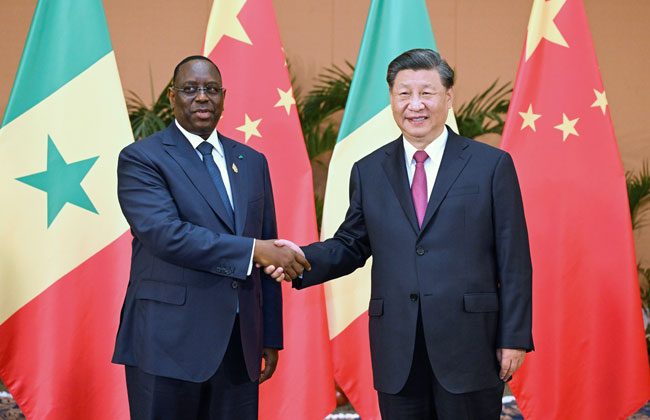

|

| 마키 살 세네갈 대통령은 작년 11월 15일 인도네시아 발리에서 시진핑 중국 국가주석과 만났다. 사진=신화/뉴시스 |

시진핑은 제8회 중국-아프리카 협력 포럼에서 9대 사업 분야를 발표했는데 그중 하나는 아프리카 최빈국들을 대상으로 2021년 말에 만기가 도래하는 무이자 대출의 채무를 면제하는 것이었다. 2022년 8월 18일, 중국 외교부는 협력 포럼 후속 조치로써 아프리카 17개 국가 대상으로 2021년 만기 차관 23건의 상환을 면제하겠다고 발표했다. 그러나 늘 그렇듯 대상국가와 국가별 금액은 공개되지 않았다.

추정에 따르면 중국은 2000년부터 2019년까지 여러 차례에 걸쳐 아프리카 국가들을 대상으로 약 34억 달러의 채무를 면제한 것으로 알려져 있지만 이에 대한 정보는 여전히 불투명하다.

이는 대(對)아프리카 차관을 둘러싼 프랑스나 일본과는 대조적이다. 2021년 5월 주(駐)세네갈 일본 대사는 약 1870만 엔, 즉 한화 약 1억9000만원의 채무를, 그리고 같은 해 6월 25일 주(駐)세네갈 프랑스 대사는 137억 프랑의 채무 상환 유예를 자국이 양해한다는 각서나 협약을 세네갈과 각각 체결했다. 이는 언론에 공개되었다.

지난 1년 사이에 아프리카를 중심으로 벌어졌던 상황들은 단순히 주요 강대국들이 아프리카만을 대상으로 한 전략이라기보다는 냉전 시기 자유 진영과 공산 진영의 대립과 유사해 보이는 지구적인 질서 변화가 아프리카에서도 나타나고 있는 것으로 보아야 한다.

그간 상대적으로 관심이 소원했던 아프리카에서조차 미국과 중국 간 힘 겨루기가 본격화할 정도로 세계정세는 급박하게 돌아가고 있다. 비록 미국이 아프리카를 중요시하겠다고 천명하며 3년간 550억 달러 투자를 약속했지만 미국을 비롯한 서방의 원조나 지원은 중국이 그간 쌓아온 바에 비하면 형편없이 적다.

2021년 11월에 열린 제8차 중국-아프리카 협력 포럼 당시 시진핑은 향후 3년(2021~2024년)간 아프리카를 대상으로 400억 달러(한화 약 47조2000억원)를 유상원조하겠다고 발표했다. 이는 2018년 협력 포럼 당시 발표했던 2018~2020년에 600억 달러 유상원조 규모보다는 3분의 1이 감소한 금액이다. 하지만 한 푼이 아쉬운 아프리카 국가들의 입장에서, 특히 복잡한 조건을 요구하거나 따지지 않는 중국이 주는 원조는 여전히 크고 중요하다.

“선택을 강요하지 않는다”지만…

반면 이런 중국의 지원이 아프리카 국가들에 아직까지는 절대적이지만 그렇다고 아프리카 입장에서는, 의도되었든 아니면 우연이든, 중국의 지원이 가져오는 ‘빚의 덫’을 경계하지 않을 수도 없다. 중국 중앙은행은 개발도상국 지원에서 IMF와 세계은행을 제치고 최대 채권은행이 된 지 오래다. ‘기여 없이 단물만 빼먹는다’며 중국에 대해 점점 커져가는 대중의 반감 또한 아프리카 정치인들이 무시할 수 없는 상수(常數)이다.

블링컨 미 국무장관은 아프리카 국가들에 “선택을 강요하지 않는다”고 말했다. 중국 외교부 대변인은 아프리카 국가들이 자국과의 협력을 “인정하고 지지한다”고 말했다.

현실을 냉정하게 읽을 줄 아는 능력을 갖춘 위정자(爲政者)라면 미국과 중국이 각각 공식적으로 내놓는 외교 수사(修辭) 뒤에 담긴 냉혹한 국제 정세를 파악할 것이다. 두 사람의 발언을 두고 자기들에게 선택의 폭이 넓어졌다고 해석할 수는 없을 것이다. 오히려 자국이 우선 선택되지 못하는 냉정한 현실을 실감하는 동시에 국제 정치 무대에서 개발과 번영을 추구하려면 더 신중히 처신하고 동시에 더 치열하게 움직여야 한다고, 어찌 보면 기존보다 선택의 폭이 더 좁아지는 씁쓸한 상황이 닥쳤다고 생각할 것이다.

아프리카에서 벌어지는 美中 냉전을 보며

아프리카를 무대로 벌어지고 있는 미중 신냉전을 보면서, 꼭 70년 전, 코리아가 어디에 있는지 아는 사람이 없던 시절에 극동의 작은 나라에서 벌어진 골치 아픈 전쟁을 서둘러 마무리하고 떠나려는 미국의 멱살을 잡고, 발목을 걸어 넘어뜨려 협박하다시피 ‘한미상호방위조약’을 체결하게 만든 이승만(李承晩) 대통령을 생각한다.

솔직하게 말해서 1953년의 대한민국이 미국을 상대로 상호 방위가 가당키나 했겠나! 당대 어느 누구도 넘을 수 없던 외교 천재가 세상 모든 이로부터 “고집불통 노인네” 소리를 들어가며 남긴 유산은 그 이후로 자유주의와 시장경제에 기반을 둔 해양 세력의 일원으로서 대한민국의 정체성(正體性)을 분명히 했다. 한미상호방위조약은 윤석열 대통령이 미국 방문 후 연설 중에 밝혔듯이 “미래 세대들에게도 무한한 기회를 안겨줄” 가치와 번영의 동맹으로서 그 존재감을 분명히 하고 있다. 국제 정세가 냉전 붕괴 이전의 모습으로 회귀(回歸)하는 경향을 보이는 현실에서 한국인들은 ‘음수사원(飮水思源)’ 네 글자를 떠올려야 하지 않을까!⊙