⊙ 일제 침략을 筆鋒으로 맞선 역사학자이자 독립운동가… 史學의 황무지 개척

⊙ “우리 2000만 민중은 일치로 폭력 파괴의 길로 나아갈 지니라”(‘조선혁명선언’ 中)

⊙ “‘산파(産婆) 박자혜(朴慈惠)’, 이 집이 풍운아 신채호 가정”

⊙ ‘갑자기 뇌일혈을 일으켜 부인 박자혜는 유아를 데리고 현지로 급행’

⊙ “우리 2000만 민중은 일치로 폭력 파괴의 길로 나아갈 지니라”(‘조선혁명선언’ 中)

⊙ “‘산파(産婆) 박자혜(朴慈惠)’, 이 집이 풍운아 신채호 가정”

⊙ ‘갑자기 뇌일혈을 일으켜 부인 박자혜는 유아를 데리고 현지로 급행’

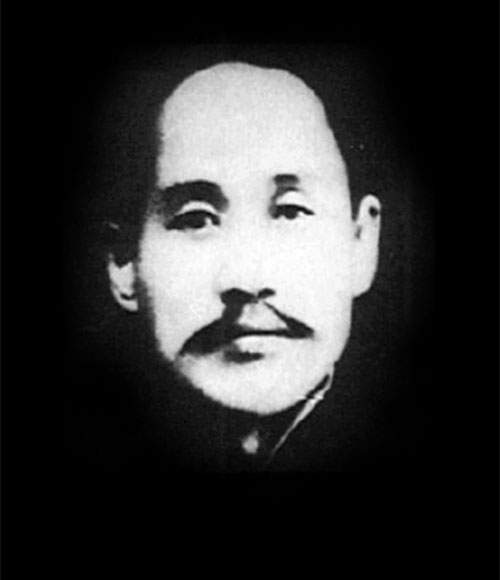

- 단재 신채호 선생.

신채호(申采浩·1880~1936)는 일제 침략을 필봉(筆鋒)으로 규탄하고 사학(史學)의 황무지를 개척한 독립운동가이자 역사학자이다. 올해로 탄생 140주년이 된다. 호는 단재(丹齋), 일편단생(一片丹生), 단생(丹生).

선생은 구한말 기울어가는 조국의 운명에 맞서 《황성신문(皇城新聞)》 《대한매일신보(大韓每日申報)》에서 애국적 논설로 울분과 비통을 대변했다.

마침내 나라를 잃자 망명의 길을 떠나 정주(定住) 없는 방랑과 빈병(貧病) 속에서도 민족의 사통(史統)과 정기(正氣)를 바로잡아 광복의 터전을 닦으려 애썼다. 끝내 일경(日警)에게 체포되어 이역(異域) 옥중(獄中)에서 최후를 마쳤다.

선생은 충남 대덕군 산내면 도모리 외가에서 태어났다. 지금의 대전 중구 어남동 233번지. 세 살 때 청주 낭성면 귀래리로 이사를 했다. 일곱 살 때부터 한학을 배우기 시작해 일취월장, 8세에 능히 한시를 지었고, 14세에 《사서삼경》을 모두 마치는 재동(才童)이었다고 한다. 20세에 상경, 성균관에 들어가 변영만(卞榮晩) 등 재사(才士)와 교유(交遊)하면서 문명(文名)을 날렸다.

1905년 신채호는 성균관 박사에 임명되었으나 다음 날 사직하고 단발을 결행했다. 장지연(張志淵)이 결기의 단재를 발견, 《황성신문》 논설기자로 입사시켰다. 1905년 11월 17일 소위 보호조약이 체결되던 날, 사장 장지연이 ‘시일야방성대곡(是日也放聲大哭)’이란 사설을 써서 《황성신문》이 폐간당하자 영국인 베델이 경영하는 《대한매일신보》에 들어가 양기탁(梁起鐸) 등과 함께 민족정기를 외쳤다.

한편으로 《독사여론(讀史餘論)》 《을지문덕》 《이순신전》 《이태리 건국 삼걸전》 등을 집필하여 민족의식을 불러일으켰다. 안창호(安昌浩)·이동녕(李東寧) 선생 등과 신민회(新民會)를 결성한 일이 있으나 실패하고 1910년인 4월, 31세 때 망명을 택하고 만다. 민족주의와 아나키즘(무정부주의)의 혁명정신을 놓지 않았고 비밀결사체인 대동청년단(大同靑年團)의 단장이 되었다.

의열단 선언, 즉 ‘조선혁명선언’을 집필

선생은 1919년에 상해임시정부 수립에 참여하여 41세 때 임시의정원(臨時議政院) 전원위원장(全院委員長)에 피선(被選)되었다. 그러나 임시정부에서 민족주의와 공산주의의 대립이 벌어지자 크게 한탄하고 베이징으로 근거지를 옮겨 약 10년간 머물렀다. 베이징의 고궁도서관에 있는 비장도서(秘藏圖書)를 섭렵하고 만몽지방(萬蒙地方)의 고적(古蹟)을 답사하며 국사(國史)의 바른 편찬(編纂)에 많은 시간을 보냈다. 민족주의 사관에 입각해 우리 고대사의 새로운 체계화를 시도하기도 했다.

한편, 신채호는 1923년 무렵 이회영, 유자명 등과 교류하며 무정부주의 사상을 갖게 되었다. 의열단장 김원봉(金元鳳)의 요청으로 한국독립운동사에서 중요한 위치를 차지하는 의열단 선언, 즉 ‘조선혁명선언’을 집필했다.

1927년 중국 톈진에서 ‘동방무정부주의자연맹(東方無政府主義者聯盟)’이 조직되었다. 신채호는 조선 대표로 참가했으며 같은 해 좌우합작을 위한 신간회(新幹會)가 조직되자 홍명희(洪命熹)·안재홍(安在鴻)의 권유로 신간회에도 참여했다.

1929년 일경에 체포되어 10년 형을 받고 뤼순감옥에서 복역하였다. 당시 《조선일보》는 선생의 ‘조선사(조선상고사)’ 원고를 입수해 1931년 6월 10일부터 10월 14일까지 103회에 걸쳐 옥중 연재했다. 또 그해 10월 15일부터 12월 3일까지 ‘조선상고문화사’를 연재했고 다시 이듬해인 1932년 5월 27일부터 31일까지 모두 41회 연재했다. (‘조선사’는 1926년에 완성되었고 해방 후 안재홍의 서문으로 단행본이 나왔다.)

선생은 그러나 1936년 2월 21일 57세 일기로 옥중에서 뇌졸중과 동상, 영양실조 및 고문 후유증 등의 합병증으로 장서(長逝)하였다. 평소 “내 죽거든 시체가 왜놈의 발길에 차이지 않도록 화장해 재를 바다에 띄워달라”고 했으나 한 줌의 재로 변한 선생의 유골은 조국을 등진 지 26년 만에 어린 시절 살았던 집터에 묻혔다.

1962년 대한민국 정부는 건국공로훈장복장(建國功勞勳章複章)을 서훈하였다.

《월간조선》은 선생의 삶과 행적을 들여다볼 수 있는 몇 편의 글을 소개한다.

먼저 ‘조선혁명선언’은 1923년 1월 의열단 김원봉으로부터 의뢰받아 작성한 선언문이다. 1개월 만에 쓴 이 선언문은 5개 부분 6400여 자로 되어 있다. 일본을 조선의 생존을 박탈해간 ‘강도’로 규정하고 폭력적 혁명이 정당한 수단임을 천명하고 있다.

또 《조선일보》 1931년 6월10일자 4면에 연재된 ‘조선사(조선상고사)’ 제1편 총론을 소개한다. ‘조선사’는 민족주의 사관에 입각해 우리 고대사의 새로운 체계화를 시도한 것으로 연재 당시 많은 화제를 모았다.

또 선생이 중국을 떠돌고 있을 때 남겨진 가족의 사연을 담은 《동아일보》 1928년 12월12일자 기사를 소개한다. 제목이 ‘냉돌(冷突)에 기장(飢膓) 쥐고 모슬(母膝)에 양아제읍(兩兒啼泣)’이다. 풀이하자면 ‘냉방에서 주린 창자를 쥐고 엄마 품에서 두 아이가 울고 있다’이다. 삼순구식(三旬九食·한 달에 아홉 번 밥을 먹는다는 뜻)으로 세 모자(母子)가 연명하는 눈물겨운 사연을 담았다.

다음으로, 옥중 단재 선생이 1936년 2월 17일 뇌내출혈로 졸도해 사경을 헤매자 부인 박자혜(朴慈惠) 여사가 뤼순감옥으로 떠나는 기사(《조선일보》 1936년 2월20일자 2면)와 끝내 세상을 떠났다는 기사(2월23일자 2면), 그리고 ‘눈물겨운 호위’로 고향에 안장했다는 기사(2월28일자 3면)를 차례로 소개한다.

1920~30년대 우리말 표현을 살리되 현대어 표기에 맞게 고쳤고, 독자의 이해를 돕기 위해 행갈이를 했음을 밝혀둔다.

조선혁명선언

1.

강도 일본이 우리의 국호를 없이 하며, 우리의 정권을 빼앗으며, 우리 생존의 필요조건을 다 박탈하였다. 경제의 생명인 산림·천택(川澤)·철도·광산·어장 내지 소공업 원료까지 다 빼앗아 일체의 생산기능을 칼로 베이며 도끼로 끊고, 토지세·가옥세·인구세·가축세·백일세(百一稅)·지방세·주초세(酒草稅)·비료세·종자세·영업세·청결세·소득세-기타 각종 잡세가 날로 증가하여 혈액은 있는 대로 다 빨아가고, 어지간한 상업가들은 일본의 제조품을 조선인에게 매개하는 중간인이 되어 차차 자본집중의 원칙하에서 멸망할 뿐이요, 대다수 민중 곧 일반 농민들은 피땀을 흘리어 토지를 갈아, 그 일 년 내 소득으로 일신(一身)과 처자의 호구거리도 남기지 못하고, 우리를 잡아먹으려는 일본 강도에게 갖다 바치어 그 살을 찌워주는 영원한 우마(牛馬)가 될 뿐이오, 끝내 우마의 생활도 못하게 일본 이민(移民)의 수입이 해마다 높은 비율로 증가하여 딸깍발이 등쌀에 우리 민족은 발 디딜 땅이 없어 산으로 물로, 서간도로 북간도로, 시베리아의 황야로 몰리어 가 배고픈 귀신이 아니면 정처 없이 떠돌아다니는 귀신이 될 뿐이다.

강도 일본이 헌병정치·경찰정치를 힘써 행하여 우리 민족이 한 발자국의 행동도 임의로 못하고, 언론·출판·결사·집회의 일체의 자유가 없어 고통의 울분과 원한이 있어도 벙어리의 가슴이나 만질 뿐이오, 행복과 자유의 세계에는 눈뜬 소경이 되고, 자녀가 나면, “일어를 국어라, 일문을 국문이라” 하는 노예양성소-학교로 보내고, 조선 사람으로 혹 조선사를 읽게 된다 하면 “단군을 속여 소전오존(素戔鳴尊)의 형제”라 하며, “삼한시대 한강 이남을 일본 영지”라 한 일본 놈들 적은 대로 읽게 되며, 신문이나 잡지를 본다 하면 강도정치를 찬미하는 반(半)일본화한 노예적 문자뿐이며, 똑똑한 자제가 난다 하면 환경의 압박에서 염세절망의 타락자가 되거나 그렇지 않으면 ‘음모사건’의 명칭하에 감옥에 구류되어, 주리(周牢)·가쇄(枷鎖·목에 칼을 씌우고 발에 쇠사슬을 채우는 형벌-편집자)·단근질·채찍질·전기질, 바늘로 손톱 밑과 발톱 밑을 쑤시는, 수족을 달아매는, 콧구멍에는 물 붓는, 생식기에 심지를 박는 모든 악형, 곧 야만 전제국의 형률사전에도 없는 가진 악형을 다 당하고 죽거나, 요행히 살아 옥문에서 나온대야 종신 불구의 폐질자(廢疾者)가 될 뿐이다. 그렇지 않을지라도 발명·창작의 본능은 생활의 곤란에서 단절하며, 진취·활발의 기상은 경우(境遇)의 압박에서 소멸되어 “찍도 짹도” 못하게 각 방면의 속박·채찍질·구박·압제를 받아 환해 삼천 리가 일개 대감옥이 되어, 우리 민족은 아주 인류의 자각을 잃을 뿐 아니라, 곧 자동적 본능까지 잃어 노예로부터 기계가 되어 강도 수중의 사용품이 되고 말 뿐이다.

폭력은 우리 혁명의 유일 무기

강도 일본이 우리의 생명을 초개(草芥)로 보아, 을사(乙巳) 이후 13도의 의병 나던 각 지방에서 일본 군대의 행한 폭행도 이루 다 적을 수 없거니와, 즉 최근 3·1운동 이후 수원·선천 등의 국내 각지부터 북간도·서간도·노령·연해주 각처까지 도처에 거민(居民)을 도륙한다, 촌락을 불 지른다, 재산을 약탈한다, 부녀를 욕보인다, 목을 끊는다, 산 채로 묻는다, 불에 사른다, 혹 일신을 두 동가리 세 동가리로 내어 죽인다, 아동을 악형한다, 부녀의 생식기를 파괴한다 하여 할 수 있는 데까지 참혹한 수단을 써서 공포와 전율로 우리 민족을 압박하여 인간의 ‘산송장’을 만들려 하는도다.

이상의 사실에 의거하여 우리는 일본 강도정치 곧 이족통치(異族統治)가 우리 조선민족 생존의 적임을 선언하는 동시에, 우리는 혁명수단으로 우리 생존의 적인 강도 일본을 살벌(殺伐)함이 곧 우리의 정당한 수단임을 선언하노라. (중략)

이제 파괴와 건설이 하나요, 둘이 아닌 줄 알진대, 민중적 파괴 앞에는 반드시 민중적 건설이 있는 줄 알진대, 현재 조선민중은 오직 민중적 폭력으로 신조선(新朝鮮) 건설의 장애인 강도 일본 세력을 파괴할 것뿐인 줄을 알진대, 조선민중이 한 편이 되고 일본 강도가 한 편이 되어, 네가 망하지 아니하면 내가 망하게 된 ‘외나무다리 위’에 선 줄을 알진대, 우리 2000만 민중은 일치로 폭력 파괴의 길로 나아갈지니라.

민중은 우리 혁명의 대본영(大本營)이다.

폭력은 우리 혁명의 유일 무기이다. 우리는 민중 속에 가서 민중과 손을 잡고 끊임없는 폭력-암살·파괴·폭동으로써, 강도 일본의 통치를 타도하고, 우리 생활에 불합리한 일체 제도를 개조하여, 인류로써 인류를 압박지 못하며, 사회로써 사회를 수탈하지 못하는 이상적 조선을 건설할지니라.

1923년 1월 의열단

조선사(朝鮮史) 일(一)

단재(丹齋) 신채호(申采浩)

제일편(第一編) 총론(總論)

1. 史의 정의와 朝鮮史의 범위

역사란 무엇이뇨? 인류사회의 ‘아(我)와 비아(非我)’의 투쟁이 시간부터 발전하며 공간부터 확대하는 심적 활동의 상태의 기록이니 세계사라 하면 세계 인류의 그리되어 온 상태의 기록이며 조선사라면 조선민족의 그리되어 온 상태의 기록이니라. 무엇을 ‘아(我)’라 하며 무엇을 ‘비아(非我)’라 하느뇨? 깊이 팔 것 없이 얏치(얕게-편집자) 말하자면 무릇 주관적 위치에 선 자를 아(我)라 하고 그까에는(그 외에는-편집자) 비아(非我)라 하나니 이를테면 조선인은 조선을 아(我)라 하고 영로법미(英露法美, 영국·러시아·프랑스·미국-편집자) 등을 비아(非我)라 하지만 영미법노 등은 기기(저마다-편집자) 제 나라를 아(我)라 하고 조선은 비아(非我)라 하며 무산계급은 무산계급을 아(我)라 하고 지주나 자본가 등을 비아(非我)라 하지만 지주나 자본가 등은 각기 제붙이를 아(我)라 하고 무산계급을 비아(非我)라 하며 이뿐 아니라 학문에나 기술에나 직업에나 의견에나 그밖에 무엇이든지 반드시 본위(本位)인 아(我)가 있으면 따라서 아(我)와 대치(對峙)한 비아(非我)가 있고 아(我)의 중에 아(我)와 비아(非我)가 있으면 비아(非我) 중에도 또 아(我)와 비아(非我)가 있어 그리하야 아(我)에 대한 비아(非我)의 접촉이 번극(煩劇·번거롭고 바쁘다는 의미-편집자)할수록 비아(非我)에 대한 아(我)의 분투가 더욱 맹렬하야 인류사회의 활동이 휴식될 사이가 없으며 역중(歷中)의 전도가 완결될 날이 없나니 그럼으로 역사는 아(我)와 비아(非我)의 투쟁의 기록이니라. (중략)

‘아(我)’나, 아(我)와 상대되는 비아(非我)의 아(我)도 역사적의 아(我)가 되려면 반드시 양개(兩個)의 속성을 요(要)하나니 일(一) 상속성이니, 시간에 있어서 생명의 부절(不絶)함을 위함이요, 일(一) 보편성이니, 공간에 있어 영향의 파급됨을 위함이라. 그러므로 인류 말고 다른 생물의 아(我)와 비아(非我)의 투쟁도 없지 않으나, 그러나 그 ‘아(我)’의 의식이 너무 미약‐혹, 절무(絶無)‐하야 상속적 보편적이 못 됨으로 마침내 역사의 조작을 인류에 뿐 양(讓)암이라.(인류에게만 주어졌다-편집자)

사회를 떠나서 개인적의 아(我)와 비아(非我)의 투쟁도 없지 않으나 그 아(我)의 범위가 너무 협소하야 또한 상속적 보편적이 못 됨으로 인류로도 사회적 행동이라야 역사가 됨이라.(중략)

무릇 선천적 실질부터 말하면 아(我)가 생긴 뒤에 비아(非我)가 생긴 것이지만 후천적 형식부터 말하면 비아(非我)가 있은 뒤에 아(我)가 있나니, 말하자면 조선민족‐아(我)‐이 출현한 뒤에 조선민족과 상대되는 묘족(苗族, 중국 구이저우성·후난성·윈난성 등지에 살던 민족으로 중국민족에 점차 동화됨-편집자), 지나족(중국을 가리키는 호칭. 신채호 선생은 중국이라는 말을 한 번도 쓰지 않고 ‘지나’로만 불렀다-편집자) 등‐비아(非我)‐이 없었으리니 이는 선천적에 속(屬)한 자(者)이다. 그러나 만일 묘족, 지나족 등‐비아(非我)‐의 상대자가 없었으면 조선이란 국명(國名)을 세운다, 삼경(三京)을 만든다, 오군(五軍)을 둔다 하는 등‐아(我)‐의 작용이 생기지 못하였으리니 이는 후천적에 속한 자라. 정신의 확립으로 선천적의 것을 호위하며 환경의 순응으로 후천적의 것을 유지하되 양자의 일(一)이 부족하면(두 가지 중의 하나가 부족하면-편집자) 패망의 임에 귀(歸)하는 고(故)로, 유태(猶太)의 종교나 돌궐의 무력(武力)으로도 침륜(沉淪)의 화(禍)를 면치 못함은 후자가 부족한 까닭이며 남미(南美)의 공화(共和)와 애급(埃及·이집트-편집자) 말세의 흥학(興學)으로도 쇠퇴의 환(患)을 구(救)치 못함은 전자가 부족한 까닭이니라.

이제 조선사를 서술하려 하매 조선민족을 아(我)의 단위로 잡고

(가) 아(我)의 생장 발달의 상태를 서술의 첫째 요건으로 하고 그리하여,

1. 최초 문명의 기원이 어디서 된 것인가.

2. 역대 강역(彊域·강토의 구역. 혹은 국경-편집자)의 신축(伸縮)이 어떠하였었던가.

3. 각 시대 사상의 변천이 어떻게 되어온 것인가.

4. 민족적 의식이 어느 때에 가장 왕성하고 어느 때에 가장 쇠퇴한 것인가.

5. 여진·선비·몽고·흉노 등이 본래 우리의 동족으로 어느 때에 분리되고 분리된 뒤에 영향이 어떠한 것인가.

6. 우리의 현재의 지위와 부흥 문제의 성부(成否)가 어떠할 것인가 등을 서술하며

我 조선은 서구문화의 노예가 될 것인가?

(나) 우리의 상대자인 주위 각 민족과의 관계를 서술의 둘째 요건으로 하고 그리하여.

1. 아(我)에서 분리된 흉노·선비·몽고와, 우리 문화의 강보(襁褓)에서 자라온 일본이 아(我)의 거(巨)×이 되든 아니 되어 있는 사실이며(일본이 우리의 큰 적이 되어 있는 사실이며-편집자)

2. 인도는 간접으로, 지나는 직접으로, 우리가 그 문화를 수입하였는데, 어찌하여 그 수입의 분량을 따라 민족의 활기가 여위어 강토(疆土)의 범위가 줄어졌나.

3. 오늘 이후는 서구의 문화와 북구의 사상이 세계사의 중심이 된바, 아(我) 조선은 그 문화 사상의 노예가 되어 소멸하고 말 것인가. 또는 그를 저작(咀嚼·음식을 입에 넣어 씹음-편집자)하며 소화하야 새 문화를 건설할 것인가 등을 서술하여 위의(가) (나) 두 가지로 본사(本史)의 기초로 삼고,

(다) 언어문자 등 아(我)의 사상을 표시하는 연장의 그 이둔(利鈍·날카롭고 둔함-편집자)은 어떠하며 그 변화는 어떻게 되었으며

(라) 종교가 오늘 이후에는 거의 가치 없는 폐물이 되었지만, 고대에는 확실히 일민족(一民族)의 존망성쇠의 관건이었으니 아(我)의 신앙에 관한 추세가 어떠하였으며

(마) 학술 기예 등 아(我)의 천재를 발휘한 부분이 어떠하였으며

(바) 의식주의 정황과 농상공(農商工)의 발달과 전토(田土)의 분배와 화폐의 제도와 기타 경제조직 등이 어떠하였으며

(사) 인민(人民)의 천동(遷動·이동-편집자)과 번식과 또 강토의 신축(伸縮·늘고 줆-편집자)을 따라 인구의 가감이 어떻게 된 것이며

(아) 정치제도의 변천이며

(자) 북벌진취(北伐進取)의 사상이 시대를 따라 진퇴된 것이며

(차) 귀천빈부 각 계급의 압제하며 대항한 사실과 그 성쇠소장(盛衰消長)의 대세(大勢)며

(카) 지방자치제가 태고부터 발생하야 근세에 와서는 형식만 남기고 정신이 소망(消亡·소멸-편집자)한 인과(因果)며

(타) 자내외력(自來外力)의 침입에서 받은 거대의 손실과 그 반면에 끼친 다소의 이익과

(파) 흉노, 여진 등의 일차 아(一次 我)와 분리한 뒤에 다시 합하지 못한 의문이며

(하) 종고문화상(從古文化上·옛날 문화로 볼 때-편집자) 아(我)의 창작이 불소(不少·적지 않다-편집자)하나 매양 고립적 단편적이 되고 계속적이 되지 못한 괴인(怪因·괴이한 원인) 등을 힘써 참고하며 논열(論列)하야 우(右)의 (다) (라) 이하 각종 문제로 본사(本史)의 요목(要目)을 삼아 일반 독사자(讀史者)로 하여금 거의 조선 면목(面目)의 만분일이라도 알게 될까 하노라.

▲출처=《조선일보》 1931년 6월10일자 석간 4면

냉돌(冷突)에 기장(飢膓) 쥐고 모슬(母膝)에 양아제읍(兩兒啼泣)

신채호 부인 방문기

아는 사람은 알고 모르는 사람은 모르는 가운데 홀로 어린아이 형제를 거느리고 저주된 운명에서 하염없는 눈물로 세월을 보내는 애처로운 젊은 부인이 있다. 시내 인사동 69번지 앞거리를 지내노라면 ‘산파(産婆) 박자혜(朴慈惠)’라고 쓴 낡은 간판이 주인의 가긍함을 말하는 듯이 붙어 있어서 추운 날 저녁 병에 음산한 기분을 자아내니 이 집이 조선 사람으로서는 거개 다 아는 풍운아 신채호 가정이다.

三旬에 九食으로 三母子 겨우 연명

간판은 비록 산파의 직업이 있는 것을 말하나 기실은 아모 쓸데가 없는 물건으로 요사이에는 그도 운수가 같은지 산파가 원채 많은 관계인지 10달이 가야 한 사람의 손님도 찾는 일이 없어서 돈을 벌어보기는커녕 간판 붙여놓는 것이 도리어 남부끄러울 지경임으로 자연 그의 아궁지에는 불 때는 날이 한 달이면 사오일이 될까 말까 하야 말과 같은 삼순구식의 참상을 맛보고 있으면서도 주린 배를 움켜잡고 하루라도 빨리 가장이 무사히 돌아오기를 기도하는 박자혜 여사는 밤이나 낮이나 대련형무소가 있는 북쪽 하늘을 바라볼 뿐이라 한다.

鐵窓 裡 耿耿 일념, 고토의 兩個 유아

세상이 무심하기도 하야 그리운 남편과 생이별을 하다시피 하고 홀로 남아 있을지언정 사랑의 결정인 두 아들을 데리고 굶다 먹다 하는 신세라도 적이 위안을 받고 있으나 삼순구식도 그에게는 계속할 힘이 없어져 그의 할 바를 몰라 옥중에 있는 가장에게 하소연한 바가 있었던지 “내 걱정은 마시고 부디 수범(秀凡) 형제 데리고 잘 지내시며 정할 수 없거든 고아원으로 보내시오”라는 편지를 떼여본 박 여사는 한층 더 수운(愁雲)에 잠기어 복받치는 설움을 억제할 길이 없이 지내는 중이라 한다. 굶어도 사나이 자식은 글을 배워야 한다 하야 없는 것 있는 것을 다 털어 교과서를 겨우 □□□ 큰아들 수범군을 교동보통학교 2학년에 통학을 시키는 중이나 어머니가 굶으니 수범군도 굶고 다니는 날이 태반인데다가 옷 한 벌 변변히 얻어 입지 못하고 남과 같이 학용품 한 가지 잘 사서 쓰지 못하야 추루한 기상은 이웃 사람도 차마 보지 못하는 모양이나 수범군은 그 어머니에게 효성이 기특하야 말썽부리는 일 한 번 없고 어머니가 혹 나가서 늦게 돌아오면 언제까지든지 잠을 자지 않고 기다린다는데 그의 나이는 금년 여덟 살이라 하며 그 밑으로 두범(斗凡)군이 있으니 그는 당년 두 살로 아버지의 얼굴을 아직 한 번도 못 보았다 한다.

“대련이야 오죽이나 춥겠습니까. 서울이 이러한데요” 하며 박 여사가 다시 생각나는 듯 눈물을 흘리며 처음 보는 기자 앞에서 부끄러운 줄도 잊고 훌쩍거리는 그 광경에는 어언간 동정의 눈물을 참을 수 없었다. 그의 편지 한 끝에는 조선옷에 솜을 많이 놓아 두툼하게 하여 보내달라는 부탁이 있으나 우선 어린아이를 거느리고 살아갈 길도 망연하니 옷 한 벌 부칠 재료가 있을 리 없다. 서리치는 아침 눈보라 날리는 저녁에 그의 심경이 어이하리. 지금 있는 집도 어느 아는 사람이 불쌍히 여겨서 좁다란 방 한 칸에 6원50전씩을 주어왔으나 이제는 그것도 여의치 못하야 석 달 동안이나 지불치 못하고 있으매 날마다 성화같은 집주인의 독촉에는 굶는 것보다 견디기가 어려운 모양이다. 어린아이들을 데리고 그의 갈 곳이 어디일는지? “굶어도 같이 굶고 떨어도 같이 떨 운명에 빠진 어린 것들이 더욱 가련하야 못 견디겠습니다” 하는 박 여사와 두 아이의 장래는 어떻게 될는지? 풍운아의 처자라 남모르는 애화(哀話)도 한두 가지가 아니다. (사진은 산파 문패와 박자혜 여사)

▲출처=《동아일보》 1928년 12월12일자 5면. 기사가 나간 뒤 12월13일자 《동아일보》 7면에 이런 기사가 실렸다. ‘본보에 신채호 가정 이야기가 소개되자 무명씨 한 사람이 작(昨) 12일에 돈 5원을 본사에 의뢰하야 전달하기를 부탁함으로 본사에서는 곧 그 가정으로 보내었는데 박 여사는 돈을 받아들고 감격한 눈물이 빰에 젖었었다.’

신채호 위독, 여순감옥에서

무정부주의 사건에 관련되어 지난 소화 3년(1928년-편집자) 봄에 대만 기륭(基隆)에서 검거되어 여순(旅順) 관동청 법원에서 징역 10년 언도를 받고 이래 관동형무소에서 복역 중이던 단재 신채호는 그간 신병으로 오랫동안 신음하던 중 지난 17일 뇌일혈로 졸도되어 자못 위독한 지경에 빠졌다는 급전이 부내 인사동122번지 그의 큰아들 수범(秀凡)군에게 왔으므로 수범군은 그의 친척 서세충(徐世忠)씨와 함께 19일 오후 세 시 차로 경성을 떠나 여순으로 향하기로 되었다. 그의 집에는 그의 부인 박자혜(朴慈惠) 여사와 전기(前記) 수범군과 그의 둘째 아들 두범(9)군이 오는 소화 12년(1937년-편집자) 12월 17일이면 그가 만기로 출옥할 것을 손꼽아 기다리고 있었던 차, 이 같은 비보를 받은 것이라고 한다.

박자혜 부인 이야기

“어린 자식 형제를 데리고 오직 그의 만기 출옥할 때만 기다리고 있던 중 그가 별안간 생명이 위독하다는 전보를 받으니 정신이 아득하외다. 어떻게든지 그가 회생되기를 빌고 있으나 뇌일혈로 졸도되었다니 그가 회복되기는 어렵겠지요. 좌우간 그가 이대로 돌아오지 못하는 손이 된다고 하면 그도 가련하지마는 나올 때만 고대하던 남은 자식 형제가 얼마나 애통할지 알 수 없습니다.”

하며 그는 자못 염려되는 낯으로 넘쳐나는 눈물을 금치 못하고 왕방한 기자에게 그들의 고달픈 사정을 하소연하였다.

▲출처=《조선일보》 1936년 2월20일자 2면

단재 신채호 수(遂)

장서(長逝)

기보=무정부주의 비밀결사 사건으로 지금부터 일곱 해 전 여순감옥에서 복역 중이던 단재 신채호는 지난 17일 오랫동안의 옥고로 말미암아 갑자기 뇌일혈을 일으켜 졸도한 것과 또 이 놀라운 급보를 받고 지난 19일 그의 부인 박자혜 여사가 유아를 데리고 현지로 급행했다 함은 당시 보도한 바어니와 신채호의 그 후 병세는 박 여사의 간호의 보람도 없이 점점 악화되어 중태에 빠졌다가 마침내 지난 21일 오후 4시 파란 많은 57살을 일생으로 장서(長逝·죽음을 이르는 말-편집자)하고 말았다는 부음이 충북 충주(忠州)에 있는 그의 친척 신백우(申百雨)씨에게로 전해 들어왔다.

약력

○1879년 충남 연기군 문의면(文義面)에서 출생(出生). 성균관 박사가 됨 ○영국인 배설(裵說)씨가 경영(經營)하던 대한매일신보(大韓每日申報) 주필(主筆)이 됨 ○한일합병 이갑(李甲) 이종호(李鍾浩) 안창호(安昌浩) 제씨(諸氏)와 함께 해삼위(海蔘威·블라디보스토크-편집자)로 망명 ○동지(同地)에서 이종호(李鍾浩)씨와 함께 청구신문(靑邱新聞)을 경영 ○1919년 이후 상해 북경 등지로 왕래함 ○1922년 북경서 조선역사연구(朝鮮歷史硏究)에 전력(全力)을 다함. 소화 5년경 무정부주의에 관계된 것이 드러나서 피체(被逮)됨 ○대련(大連)형무소에서 10년 역(役)에 복역(服役)함.

저서

이충무공전(旣刊), 을지문덕(旣刊), 조선사연구초(旣刊), 조선사(未刊)

그러고 대가야국천국고(大伽倻國遷國考)와 정인홍공략전(鄭仁弘公略傳)은 복고(腹稿)로 남겨두었다고 함.

▲출처=《조선일보》 1936년 2월23일자 2면

단재 신채호 유해

歸來里 故土에 안장(安葬)

다수 친족 호상리(護喪裡)에

【미원】 누보=단재 신채호 여순형무소에서 장서하였다 함은 기보한 바어니와 그의 유해는 그의 부인 박자혜(朴慈惠)씨와 그의 아들 두범·수범 양군(兩君) 그리고 그의 친지 박돈서(朴敦緖)씨의 눈물겨운 호위로 그의 고향인 청주군(淸州郡) 낭성면(琅城面) 관정리(官井里)로 지난 24일 밤 다수 출영리에 오게 되어 그 이튿날인 25일에 신백우씨 호상하에 지방유지 다수 참집으로 귀래리(歸來里) 고토(故土)에 안장하였는바 동 지점은 단재가 어렸을 때에 자라던 집터일뿐더러 오랫동안 공부한 자리로서 낙엽이 귀근으로 귀래리는 단재의 돌아옴의 이름인 것 같다고 일반은 말한다.

▲출처=《조선일보》 1936년 2월28일자 3면⊙

선생은 구한말 기울어가는 조국의 운명에 맞서 《황성신문(皇城新聞)》 《대한매일신보(大韓每日申報)》에서 애국적 논설로 울분과 비통을 대변했다.

마침내 나라를 잃자 망명의 길을 떠나 정주(定住) 없는 방랑과 빈병(貧病) 속에서도 민족의 사통(史統)과 정기(正氣)를 바로잡아 광복의 터전을 닦으려 애썼다. 끝내 일경(日警)에게 체포되어 이역(異域) 옥중(獄中)에서 최후를 마쳤다.

선생은 충남 대덕군 산내면 도모리 외가에서 태어났다. 지금의 대전 중구 어남동 233번지. 세 살 때 청주 낭성면 귀래리로 이사를 했다. 일곱 살 때부터 한학을 배우기 시작해 일취월장, 8세에 능히 한시를 지었고, 14세에 《사서삼경》을 모두 마치는 재동(才童)이었다고 한다. 20세에 상경, 성균관에 들어가 변영만(卞榮晩) 등 재사(才士)와 교유(交遊)하면서 문명(文名)을 날렸다.

1905년 신채호는 성균관 박사에 임명되었으나 다음 날 사직하고 단발을 결행했다. 장지연(張志淵)이 결기의 단재를 발견, 《황성신문》 논설기자로 입사시켰다. 1905년 11월 17일 소위 보호조약이 체결되던 날, 사장 장지연이 ‘시일야방성대곡(是日也放聲大哭)’이란 사설을 써서 《황성신문》이 폐간당하자 영국인 베델이 경영하는 《대한매일신보》에 들어가 양기탁(梁起鐸) 등과 함께 민족정기를 외쳤다.

한편으로 《독사여론(讀史餘論)》 《을지문덕》 《이순신전》 《이태리 건국 삼걸전》 등을 집필하여 민족의식을 불러일으켰다. 안창호(安昌浩)·이동녕(李東寧) 선생 등과 신민회(新民會)를 결성한 일이 있으나 실패하고 1910년인 4월, 31세 때 망명을 택하고 만다. 민족주의와 아나키즘(무정부주의)의 혁명정신을 놓지 않았고 비밀결사체인 대동청년단(大同靑年團)의 단장이 되었다.

의열단 선언, 즉 ‘조선혁명선언’을 집필

|

| 지난 2월 21일 충북 청주시 낭성면 귀래리에서 단재 신채호 선생 84주기 추모식이 열렸다. 마스크를 쓴 시민들이 ‘단재신채호기념관’을 둘러보고 있다. |

한편, 신채호는 1923년 무렵 이회영, 유자명 등과 교류하며 무정부주의 사상을 갖게 되었다. 의열단장 김원봉(金元鳳)의 요청으로 한국독립운동사에서 중요한 위치를 차지하는 의열단 선언, 즉 ‘조선혁명선언’을 집필했다.

1927년 중국 톈진에서 ‘동방무정부주의자연맹(東方無政府主義者聯盟)’이 조직되었다. 신채호는 조선 대표로 참가했으며 같은 해 좌우합작을 위한 신간회(新幹會)가 조직되자 홍명희(洪命熹)·안재홍(安在鴻)의 권유로 신간회에도 참여했다.

1929년 일경에 체포되어 10년 형을 받고 뤼순감옥에서 복역하였다. 당시 《조선일보》는 선생의 ‘조선사(조선상고사)’ 원고를 입수해 1931년 6월 10일부터 10월 14일까지 103회에 걸쳐 옥중 연재했다. 또 그해 10월 15일부터 12월 3일까지 ‘조선상고문화사’를 연재했고 다시 이듬해인 1932년 5월 27일부터 31일까지 모두 41회 연재했다. (‘조선사’는 1926년에 완성되었고 해방 후 안재홍의 서문으로 단행본이 나왔다.)

선생은 그러나 1936년 2월 21일 57세 일기로 옥중에서 뇌졸중과 동상, 영양실조 및 고문 후유증 등의 합병증으로 장서(長逝)하였다. 평소 “내 죽거든 시체가 왜놈의 발길에 차이지 않도록 화장해 재를 바다에 띄워달라”고 했으나 한 줌의 재로 변한 선생의 유골은 조국을 등진 지 26년 만에 어린 시절 살았던 집터에 묻혔다.

1962년 대한민국 정부는 건국공로훈장복장(建國功勞勳章複章)을 서훈하였다.

《월간조선》은 선생의 삶과 행적을 들여다볼 수 있는 몇 편의 글을 소개한다.

먼저 ‘조선혁명선언’은 1923년 1월 의열단 김원봉으로부터 의뢰받아 작성한 선언문이다. 1개월 만에 쓴 이 선언문은 5개 부분 6400여 자로 되어 있다. 일본을 조선의 생존을 박탈해간 ‘강도’로 규정하고 폭력적 혁명이 정당한 수단임을 천명하고 있다.

또 《조선일보》 1931년 6월10일자 4면에 연재된 ‘조선사(조선상고사)’ 제1편 총론을 소개한다. ‘조선사’는 민족주의 사관에 입각해 우리 고대사의 새로운 체계화를 시도한 것으로 연재 당시 많은 화제를 모았다.

또 선생이 중국을 떠돌고 있을 때 남겨진 가족의 사연을 담은 《동아일보》 1928년 12월12일자 기사를 소개한다. 제목이 ‘냉돌(冷突)에 기장(飢膓) 쥐고 모슬(母膝)에 양아제읍(兩兒啼泣)’이다. 풀이하자면 ‘냉방에서 주린 창자를 쥐고 엄마 품에서 두 아이가 울고 있다’이다. 삼순구식(三旬九食·한 달에 아홉 번 밥을 먹는다는 뜻)으로 세 모자(母子)가 연명하는 눈물겨운 사연을 담았다.

다음으로, 옥중 단재 선생이 1936년 2월 17일 뇌내출혈로 졸도해 사경을 헤매자 부인 박자혜(朴慈惠) 여사가 뤼순감옥으로 떠나는 기사(《조선일보》 1936년 2월20일자 2면)와 끝내 세상을 떠났다는 기사(2월23일자 2면), 그리고 ‘눈물겨운 호위’로 고향에 안장했다는 기사(2월28일자 3면)를 차례로 소개한다.

1920~30년대 우리말 표현을 살리되 현대어 표기에 맞게 고쳤고, 독자의 이해를 돕기 위해 행갈이를 했음을 밝혀둔다.

| [편집자 주] 1923년 1월 신채호가 의열단의 독립운동 이념과 방략을 이론화해 천명한 선언서가 ‘조선혁명선언’이다. 의열단은 1919년 11월 만주 지린성(吉林省)에서 결성한 독립운동단체다. 암살·파괴·폭동 등 폭력을 중요한 운동 방략으로 채택하였다. 의열단은 조선총독부·동양척식회사(東洋拓殖會社)·《매일신보사》, 각 경찰서 및 기타 왜적의 중요 기관을 정해 ‘오파괴(五破壞)’라 하였다. 또 암살의 일곱 대상으로 조선 총독과 고관, 일본 군부수뇌·대만 총독·매국노·친일파 거두·적탐(敵探·밀정) 및 반민족적 토호열신(土豪劣紳) 등을 열거, ‘칠가살(七可殺)’이라 하였다. 이 글은 의열단의 김원봉(金元鳳)으로부터 상하이에 있는 그들의 폭탄제조소를 시찰하고 의열단 선언문을 작성해달라는 부탁을 받아 작성했다고 전한다. |

|

| 1923년 1월 신채호가 의열단의 독립운동 이념과 방략을 이론화해 천명한 ‘조선혁명선언’. |

강도 일본이 우리의 국호를 없이 하며, 우리의 정권을 빼앗으며, 우리 생존의 필요조건을 다 박탈하였다. 경제의 생명인 산림·천택(川澤)·철도·광산·어장 내지 소공업 원료까지 다 빼앗아 일체의 생산기능을 칼로 베이며 도끼로 끊고, 토지세·가옥세·인구세·가축세·백일세(百一稅)·지방세·주초세(酒草稅)·비료세·종자세·영업세·청결세·소득세-기타 각종 잡세가 날로 증가하여 혈액은 있는 대로 다 빨아가고, 어지간한 상업가들은 일본의 제조품을 조선인에게 매개하는 중간인이 되어 차차 자본집중의 원칙하에서 멸망할 뿐이요, 대다수 민중 곧 일반 농민들은 피땀을 흘리어 토지를 갈아, 그 일 년 내 소득으로 일신(一身)과 처자의 호구거리도 남기지 못하고, 우리를 잡아먹으려는 일본 강도에게 갖다 바치어 그 살을 찌워주는 영원한 우마(牛馬)가 될 뿐이오, 끝내 우마의 생활도 못하게 일본 이민(移民)의 수입이 해마다 높은 비율로 증가하여 딸깍발이 등쌀에 우리 민족은 발 디딜 땅이 없어 산으로 물로, 서간도로 북간도로, 시베리아의 황야로 몰리어 가 배고픈 귀신이 아니면 정처 없이 떠돌아다니는 귀신이 될 뿐이다.

강도 일본이 헌병정치·경찰정치를 힘써 행하여 우리 민족이 한 발자국의 행동도 임의로 못하고, 언론·출판·결사·집회의 일체의 자유가 없어 고통의 울분과 원한이 있어도 벙어리의 가슴이나 만질 뿐이오, 행복과 자유의 세계에는 눈뜬 소경이 되고, 자녀가 나면, “일어를 국어라, 일문을 국문이라” 하는 노예양성소-학교로 보내고, 조선 사람으로 혹 조선사를 읽게 된다 하면 “단군을 속여 소전오존(素戔鳴尊)의 형제”라 하며, “삼한시대 한강 이남을 일본 영지”라 한 일본 놈들 적은 대로 읽게 되며, 신문이나 잡지를 본다 하면 강도정치를 찬미하는 반(半)일본화한 노예적 문자뿐이며, 똑똑한 자제가 난다 하면 환경의 압박에서 염세절망의 타락자가 되거나 그렇지 않으면 ‘음모사건’의 명칭하에 감옥에 구류되어, 주리(周牢)·가쇄(枷鎖·목에 칼을 씌우고 발에 쇠사슬을 채우는 형벌-편집자)·단근질·채찍질·전기질, 바늘로 손톱 밑과 발톱 밑을 쑤시는, 수족을 달아매는, 콧구멍에는 물 붓는, 생식기에 심지를 박는 모든 악형, 곧 야만 전제국의 형률사전에도 없는 가진 악형을 다 당하고 죽거나, 요행히 살아 옥문에서 나온대야 종신 불구의 폐질자(廢疾者)가 될 뿐이다. 그렇지 않을지라도 발명·창작의 본능은 생활의 곤란에서 단절하며, 진취·활발의 기상은 경우(境遇)의 압박에서 소멸되어 “찍도 짹도” 못하게 각 방면의 속박·채찍질·구박·압제를 받아 환해 삼천 리가 일개 대감옥이 되어, 우리 민족은 아주 인류의 자각을 잃을 뿐 아니라, 곧 자동적 본능까지 잃어 노예로부터 기계가 되어 강도 수중의 사용품이 되고 말 뿐이다.

폭력은 우리 혁명의 유일 무기

|

| 지난 2월 21일 충북 청주시 낭성면 단재 신채호 선생 묘정에서 열린 추모식 모습이다. |

이상의 사실에 의거하여 우리는 일본 강도정치 곧 이족통치(異族統治)가 우리 조선민족 생존의 적임을 선언하는 동시에, 우리는 혁명수단으로 우리 생존의 적인 강도 일본을 살벌(殺伐)함이 곧 우리의 정당한 수단임을 선언하노라. (중략)

이제 파괴와 건설이 하나요, 둘이 아닌 줄 알진대, 민중적 파괴 앞에는 반드시 민중적 건설이 있는 줄 알진대, 현재 조선민중은 오직 민중적 폭력으로 신조선(新朝鮮) 건설의 장애인 강도 일본 세력을 파괴할 것뿐인 줄을 알진대, 조선민중이 한 편이 되고 일본 강도가 한 편이 되어, 네가 망하지 아니하면 내가 망하게 된 ‘외나무다리 위’에 선 줄을 알진대, 우리 2000만 민중은 일치로 폭력 파괴의 길로 나아갈지니라.

민중은 우리 혁명의 대본영(大本營)이다.

폭력은 우리 혁명의 유일 무기이다. 우리는 민중 속에 가서 민중과 손을 잡고 끊임없는 폭력-암살·파괴·폭동으로써, 강도 일본의 통치를 타도하고, 우리 생활에 불합리한 일체 제도를 개조하여, 인류로써 인류를 압박지 못하며, 사회로써 사회를 수탈하지 못하는 이상적 조선을 건설할지니라.

1923년 1월 의열단

| [편집자 주] 신채호 선생은 뤼순감옥에 수감 중 우리나라 상고시대의 역사를 정리한 글을 《조선일보》에 1931년 6월부터 10월까지 103회에 걸쳐 연재했다. 한국 근대 역사학의 중요한 저작인 ‘조선사(조선상고사)’였다. 신채호는 당초 조선사 전체를 서술할 예정으로 틈틈이 원고를 썼으나 채 완성하기도 전에 체포되고 말았다. 당시 《조선일보》는 ‘조선사’ 연재와 관련해 1931년 6월10일자 기사에서 이렇게 밝혔다. ‘그는 3년 전 동방무정부주의자연맹 사건으로 뤼순감옥에 들어가 방금도 우울한 날을 보내고 있다. 그런데 이 조선사 강의는 입옥 전에 탈고하였던 것을 그 후 그의 친우인 박용태(朴龍泰)씨가 간직하여 두었는데 옥중에 있는 그의 뜻을 받아 본보에 위촉하야 게재케 되었다. 기필코 만천하 독자의 기대를 만족시키고 남음이 있을 것이다.’ |

단재(丹齋) 신채호(申采浩)

|

| 《조선일보》 1931년 6월10일자에 실린 신채호 선생의 ‘조선사(조선상고사)’ 첫 회. |

1. 史의 정의와 朝鮮史의 범위

|

| ‘山東三才(산동의 세 천재)’로 불린 (왼쪽부터) 신채호·신석우·신규식 독립운동가가 한자리에 있는 모습이다. (사진=뉴시스) |

‘아(我)’나, 아(我)와 상대되는 비아(非我)의 아(我)도 역사적의 아(我)가 되려면 반드시 양개(兩個)의 속성을 요(要)하나니 일(一) 상속성이니, 시간에 있어서 생명의 부절(不絶)함을 위함이요, 일(一) 보편성이니, 공간에 있어 영향의 파급됨을 위함이라. 그러므로 인류 말고 다른 생물의 아(我)와 비아(非我)의 투쟁도 없지 않으나, 그러나 그 ‘아(我)’의 의식이 너무 미약‐혹, 절무(絶無)‐하야 상속적 보편적이 못 됨으로 마침내 역사의 조작을 인류에 뿐 양(讓)암이라.(인류에게만 주어졌다-편집자)

사회를 떠나서 개인적의 아(我)와 비아(非我)의 투쟁도 없지 않으나 그 아(我)의 범위가 너무 협소하야 또한 상속적 보편적이 못 됨으로 인류로도 사회적 행동이라야 역사가 됨이라.(중략)

무릇 선천적 실질부터 말하면 아(我)가 생긴 뒤에 비아(非我)가 생긴 것이지만 후천적 형식부터 말하면 비아(非我)가 있은 뒤에 아(我)가 있나니, 말하자면 조선민족‐아(我)‐이 출현한 뒤에 조선민족과 상대되는 묘족(苗族, 중국 구이저우성·후난성·윈난성 등지에 살던 민족으로 중국민족에 점차 동화됨-편집자), 지나족(중국을 가리키는 호칭. 신채호 선생은 중국이라는 말을 한 번도 쓰지 않고 ‘지나’로만 불렀다-편집자) 등‐비아(非我)‐이 없었으리니 이는 선천적에 속(屬)한 자(者)이다. 그러나 만일 묘족, 지나족 등‐비아(非我)‐의 상대자가 없었으면 조선이란 국명(國名)을 세운다, 삼경(三京)을 만든다, 오군(五軍)을 둔다 하는 등‐아(我)‐의 작용이 생기지 못하였으리니 이는 후천적에 속한 자라. 정신의 확립으로 선천적의 것을 호위하며 환경의 순응으로 후천적의 것을 유지하되 양자의 일(一)이 부족하면(두 가지 중의 하나가 부족하면-편집자) 패망의 임에 귀(歸)하는 고(故)로, 유태(猶太)의 종교나 돌궐의 무력(武力)으로도 침륜(沉淪)의 화(禍)를 면치 못함은 후자가 부족한 까닭이며 남미(南美)의 공화(共和)와 애급(埃及·이집트-편집자) 말세의 흥학(興學)으로도 쇠퇴의 환(患)을 구(救)치 못함은 전자가 부족한 까닭이니라.

이제 조선사를 서술하려 하매 조선민족을 아(我)의 단위로 잡고

(가) 아(我)의 생장 발달의 상태를 서술의 첫째 요건으로 하고 그리하여,

1. 최초 문명의 기원이 어디서 된 것인가.

2. 역대 강역(彊域·강토의 구역. 혹은 국경-편집자)의 신축(伸縮)이 어떠하였었던가.

3. 각 시대 사상의 변천이 어떻게 되어온 것인가.

4. 민족적 의식이 어느 때에 가장 왕성하고 어느 때에 가장 쇠퇴한 것인가.

5. 여진·선비·몽고·흉노 등이 본래 우리의 동족으로 어느 때에 분리되고 분리된 뒤에 영향이 어떠한 것인가.

6. 우리의 현재의 지위와 부흥 문제의 성부(成否)가 어떠할 것인가 등을 서술하며

我 조선은 서구문화의 노예가 될 것인가?

|

| 서울대공원에 건립된 단재 신채호 동상. 단재 선생 동상건립추진위원회(회장 방우영)는 1988년 3월 11일 단재 동상 제막식을 갖고 민족사상가이며 언론인인 단재 선생의 위업을 기렸다. 이 동상은 1986년 4월 4일 한국신문사상 처음인 《조선일보》 지령 2만 호 발행을 기념해 각계의 성금으로 세워졌다. |

1. 아(我)에서 분리된 흉노·선비·몽고와, 우리 문화의 강보(襁褓)에서 자라온 일본이 아(我)의 거(巨)×이 되든 아니 되어 있는 사실이며(일본이 우리의 큰 적이 되어 있는 사실이며-편집자)

2. 인도는 간접으로, 지나는 직접으로, 우리가 그 문화를 수입하였는데, 어찌하여 그 수입의 분량을 따라 민족의 활기가 여위어 강토(疆土)의 범위가 줄어졌나.

3. 오늘 이후는 서구의 문화와 북구의 사상이 세계사의 중심이 된바, 아(我) 조선은 그 문화 사상의 노예가 되어 소멸하고 말 것인가. 또는 그를 저작(咀嚼·음식을 입에 넣어 씹음-편집자)하며 소화하야 새 문화를 건설할 것인가 등을 서술하여 위의(가) (나) 두 가지로 본사(本史)의 기초로 삼고,

(다) 언어문자 등 아(我)의 사상을 표시하는 연장의 그 이둔(利鈍·날카롭고 둔함-편집자)은 어떠하며 그 변화는 어떻게 되었으며

(라) 종교가 오늘 이후에는 거의 가치 없는 폐물이 되었지만, 고대에는 확실히 일민족(一民族)의 존망성쇠의 관건이었으니 아(我)의 신앙에 관한 추세가 어떠하였으며

(마) 학술 기예 등 아(我)의 천재를 발휘한 부분이 어떠하였으며

(바) 의식주의 정황과 농상공(農商工)의 발달과 전토(田土)의 분배와 화폐의 제도와 기타 경제조직 등이 어떠하였으며

(사) 인민(人民)의 천동(遷動·이동-편집자)과 번식과 또 강토의 신축(伸縮·늘고 줆-편집자)을 따라 인구의 가감이 어떻게 된 것이며

(아) 정치제도의 변천이며

(자) 북벌진취(北伐進取)의 사상이 시대를 따라 진퇴된 것이며

(차) 귀천빈부 각 계급의 압제하며 대항한 사실과 그 성쇠소장(盛衰消長)의 대세(大勢)며

(카) 지방자치제가 태고부터 발생하야 근세에 와서는 형식만 남기고 정신이 소망(消亡·소멸-편집자)한 인과(因果)며

(타) 자내외력(自來外力)의 침입에서 받은 거대의 손실과 그 반면에 끼친 다소의 이익과

(파) 흉노, 여진 등의 일차 아(一次 我)와 분리한 뒤에 다시 합하지 못한 의문이며

(하) 종고문화상(從古文化上·옛날 문화로 볼 때-편집자) 아(我)의 창작이 불소(不少·적지 않다-편집자)하나 매양 고립적 단편적이 되고 계속적이 되지 못한 괴인(怪因·괴이한 원인) 등을 힘써 참고하며 논열(論列)하야 우(右)의 (다) (라) 이하 각종 문제로 본사(本史)의 요목(要目)을 삼아 일반 독사자(讀史者)로 하여금 거의 조선 면목(面目)의 만분일이라도 알게 될까 하노라.

▲출처=《조선일보》 1931년 6월10일자 석간 4면

냉돌(冷突)에 기장(飢膓) 쥐고 모슬(母膝)에 양아제읍(兩兒啼泣)

신채호 부인 방문기

|

| 《동아일보》 1928년 12월12일자 5면에 실린 신채호 부인 방문기. ‘三旬九食’으로 3모자가 겨우 연명한다’는 사연을 담았다. |

三旬에 九食으로 三母子 겨우 연명

간판은 비록 산파의 직업이 있는 것을 말하나 기실은 아모 쓸데가 없는 물건으로 요사이에는 그도 운수가 같은지 산파가 원채 많은 관계인지 10달이 가야 한 사람의 손님도 찾는 일이 없어서 돈을 벌어보기는커녕 간판 붙여놓는 것이 도리어 남부끄러울 지경임으로 자연 그의 아궁지에는 불 때는 날이 한 달이면 사오일이 될까 말까 하야 말과 같은 삼순구식의 참상을 맛보고 있으면서도 주린 배를 움켜잡고 하루라도 빨리 가장이 무사히 돌아오기를 기도하는 박자혜 여사는 밤이나 낮이나 대련형무소가 있는 북쪽 하늘을 바라볼 뿐이라 한다.

鐵窓 裡 耿耿 일념, 고토의 兩個 유아

|

| 《동아일보》 1928년 12월13일자에 실린 신채호의 두 아들(수범과 두범) 사진과 친필 편지. |

“대련이야 오죽이나 춥겠습니까. 서울이 이러한데요” 하며 박 여사가 다시 생각나는 듯 눈물을 흘리며 처음 보는 기자 앞에서 부끄러운 줄도 잊고 훌쩍거리는 그 광경에는 어언간 동정의 눈물을 참을 수 없었다. 그의 편지 한 끝에는 조선옷에 솜을 많이 놓아 두툼하게 하여 보내달라는 부탁이 있으나 우선 어린아이를 거느리고 살아갈 길도 망연하니 옷 한 벌 부칠 재료가 있을 리 없다. 서리치는 아침 눈보라 날리는 저녁에 그의 심경이 어이하리. 지금 있는 집도 어느 아는 사람이 불쌍히 여겨서 좁다란 방 한 칸에 6원50전씩을 주어왔으나 이제는 그것도 여의치 못하야 석 달 동안이나 지불치 못하고 있으매 날마다 성화같은 집주인의 독촉에는 굶는 것보다 견디기가 어려운 모양이다. 어린아이들을 데리고 그의 갈 곳이 어디일는지? “굶어도 같이 굶고 떨어도 같이 떨 운명에 빠진 어린 것들이 더욱 가련하야 못 견디겠습니다” 하는 박 여사와 두 아이의 장래는 어떻게 될는지? 풍운아의 처자라 남모르는 애화(哀話)도 한두 가지가 아니다. (사진은 산파 문패와 박자혜 여사)

▲출처=《동아일보》 1928년 12월12일자 5면. 기사가 나간 뒤 12월13일자 《동아일보》 7면에 이런 기사가 실렸다. ‘본보에 신채호 가정 이야기가 소개되자 무명씨 한 사람이 작(昨) 12일에 돈 5원을 본사에 의뢰하야 전달하기를 부탁함으로 본사에서는 곧 그 가정으로 보내었는데 박 여사는 돈을 받아들고 감격한 눈물이 빰에 젖었었다.’

신채호 위독, 여순감옥에서

|

| 신채호 선생의 위독을 전하는 《조선일보》 1936년 2월20일자 2면. |

박자혜 부인 이야기

“어린 자식 형제를 데리고 오직 그의 만기 출옥할 때만 기다리고 있던 중 그가 별안간 생명이 위독하다는 전보를 받으니 정신이 아득하외다. 어떻게든지 그가 회생되기를 빌고 있으나 뇌일혈로 졸도되었다니 그가 회복되기는 어렵겠지요. 좌우간 그가 이대로 돌아오지 못하는 손이 된다고 하면 그도 가련하지마는 나올 때만 고대하던 남은 자식 형제가 얼마나 애통할지 알 수 없습니다.”

하며 그는 자못 염려되는 낯으로 넘쳐나는 눈물을 금치 못하고 왕방한 기자에게 그들의 고달픈 사정을 하소연하였다.

▲출처=《조선일보》 1936년 2월20일자 2면

단재 신채호 수(遂)

장서(長逝)

|

| 신채호 선생의 서거를 전하는 1936년 2월23일자 2면. |

약력

○1879년 충남 연기군 문의면(文義面)에서 출생(出生). 성균관 박사가 됨 ○영국인 배설(裵說)씨가 경영(經營)하던 대한매일신보(大韓每日申報) 주필(主筆)이 됨 ○한일합병 이갑(李甲) 이종호(李鍾浩) 안창호(安昌浩) 제씨(諸氏)와 함께 해삼위(海蔘威·블라디보스토크-편집자)로 망명 ○동지(同地)에서 이종호(李鍾浩)씨와 함께 청구신문(靑邱新聞)을 경영 ○1919년 이후 상해 북경 등지로 왕래함 ○1922년 북경서 조선역사연구(朝鮮歷史硏究)에 전력(全力)을 다함. 소화 5년경 무정부주의에 관계된 것이 드러나서 피체(被逮)됨 ○대련(大連)형무소에서 10년 역(役)에 복역(服役)함.

저서

이충무공전(旣刊), 을지문덕(旣刊), 조선사연구초(旣刊), 조선사(未刊)

그러고 대가야국천국고(大伽倻國遷國考)와 정인홍공략전(鄭仁弘公略傳)은 복고(腹稿)로 남겨두었다고 함.

▲출처=《조선일보》 1936년 2월23일자 2면

단재 신채호 유해

歸來里 故土에 안장(安葬)

다수 친족 호상리(護喪裡)에

【미원】 누보=단재 신채호 여순형무소에서 장서하였다 함은 기보한 바어니와 그의 유해는 그의 부인 박자혜(朴慈惠)씨와 그의 아들 두범·수범 양군(兩君) 그리고 그의 친지 박돈서(朴敦緖)씨의 눈물겨운 호위로 그의 고향인 청주군(淸州郡) 낭성면(琅城面) 관정리(官井里)로 지난 24일 밤 다수 출영리에 오게 되어 그 이튿날인 25일에 신백우씨 호상하에 지방유지 다수 참집으로 귀래리(歸來里) 고토(故土)에 안장하였는바 동 지점은 단재가 어렸을 때에 자라던 집터일뿐더러 오랫동안 공부한 자리로서 낙엽이 귀근으로 귀래리는 단재의 돌아옴의 이름인 것 같다고 일반은 말한다.

▲출처=《조선일보》 1936년 2월28일자 3면⊙