金瓊任

⊙ 64세. 서울대 미학과 졸업. 일본 게이오대・미국 오하이오 주립대 애크런 로스쿨 연수.

⊙ 외교통상부 문화외교국장, 駐 튀니지 대사 역임. 現 중원대 초빙교수.

⊙ 저서: 《클레오파트라의 바늘-세계 문화유산 약탈사》 《사라진 몽유도원도를 찾아서》.

⊙ 64세. 서울대 미학과 졸업. 일본 게이오대・미국 오하이오 주립대 애크런 로스쿨 연수.

⊙ 외교통상부 문화외교국장, 駐 튀니지 대사 역임. 現 중원대 초빙교수.

⊙ 저서: 《클레오파트라의 바늘-세계 문화유산 약탈사》 《사라진 몽유도원도를 찾아서》.

- 대마도에서 고국으로 돌아온 금동관음보살좌상.

충청남도 서산시의 면적과 비슷한 695km2 대마도에는 오늘날 확인된 한국 불상만 130존(尊·불상을 세는 단위)이 넘는다. 고려시대와 조선 초기 불상이 대부분인데, 이 중 고려 후기의 불상만 12존에 달한다. 그런데 이들 대마도에 있는 130여 한국 불상은 모두 출처 불명이다. 불상들이 언제 어디서 어떻게 만들어졌는지, 그리고 어떤 경위로 대마도에 오게 되었는가에 관한 아무런 기록이 없는 것이다.

오직 도요타마초(豊玉町) 관음사에 있는 금동관음보살좌상, 다시 말해 부석사 금동관음보살좌상만이 언제 어디서 만들어져 봉안되었는지를 명확히 알 수 있다. 불상의 조성 내력을 보여주는 발원문이 발견되었기 때문이다.

부석사 불상 服藏物 속의 발원문

1951년 5월, 당시 대마도 관음사 주지 안도 료순(安藤良俊) 스님이 불상의 먼지를 털려고 들어올리던 중 불상 밑창의 나무판자가 열리면서 복장물이 나왔는데, 복장물 중에 발원문이 포함되어 있었다는 것이다.

안도 주지(1925~2005)는 독학으로 저명한 민속학자가 되어 대마도 문화재위원을 오래 역임했으며, 《대마도 영주 가신단 인명록(對馬藩分限帳)》(安藤良俊·梅野初平·中村正夫 공저, 1990)이라는 책을 저술하기도 했다. 학자였던 그는 복장물을 처음 발견하여 상태가 가장 좋았을 때 보았던 만큼 복장물 전부를 꼼꼼히 정리하였을 것이며, 특히 발원문을 잘 해독하여 기록해 놓았을 것임은 분명하다. 안도 주지가 당시의 기록을 남겼는지는 오늘날 확인되지 않지만, 어딘가에 기록이 남아 있을 가능성은 크다.

현재 복장물과 발원문의 원본은 공개되지 않고 있다. 과거 일본 학자들의 저술에 나와 있는 사진으로 그 내용을 확인할 수 있을 뿐이다. 관음사 불상에 관한 최초의 글은 1974년 월간지 《불교예술》에 발표된 논문인데, 이것은 1972년 8월 규슈대학 미술사학자들이 일본 문부성의 예산지원을 받아 대마도 소재 36개 사찰과 개인 건물 6개소에 소장된 미술품을 조사한 결과다. 당시 안도 주지는 대마도 예천원(醴泉院) 주지로 옮겨갔지만 관음사를 조사한 학자들과 인터뷰를 했던 것으로 보인다.

1972년 학자들의 조사가 계기가 된 듯, 관음사 금동관음보살상은 1973년 나가사키현 지정 문화재로 등록되었다. 1978년에는 《불교예술》에 실린 논문보다 상세한 사진과 해설을 더해 단행본 《대마의 미술》이 간행되었고, 1988년 문명대 교수가 처음으로 이 불상의 존재를 한국에 알렸다.

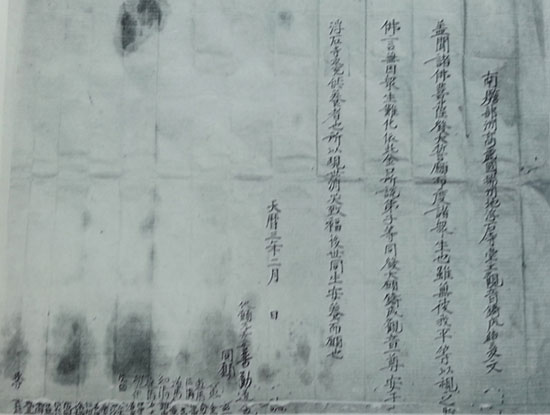

가로 45.5cm, 세로 56cm의 종이에 묵서 된 발원문은 다음과 같다. 단, 학자들이 1972년 부석사 불상을 조사했던 당시에 이미 발원문의 일부 글자가 흐려져 있어 완벽한 해독은 어려웠던 것으로 보인다.

발원문의 내용을 볼 때, 우선 발원문의 제목이 ‘결연문(結緣文)’으로 되어 있는 것이 눈길을 끈다. 이것은 발원의 목적이 무엇보다도 여러 시주자가 유대를 굳게 다지며 불상을 봉안하게 되었음을 강조하는 것이다.

봉안 일자는 천력(天歷) 3년 2월이다. 천력은 원나라 문종(文宗) 때의 연호로서 천력 3년은 고려 충숙왕 17년 또는 충혜왕 원년에 해당하는 1330년이다. 봉안 장소는 남섬부주 고려국 서주 부석사라고 했는데, 남섬부주는 불교용어로 수미산 남쪽에 있는 인간세계로서 이는 고려를 일컬은 것이며, 서주는 당시 서산을 말하니, 봉안 장소는 서산 부석사인 것이다. 불상은 또한 부석사 ‘당주(堂主)’ 관세음보살로서 봉안되었다고 하였으므로 이 관세음보살상은 부석사의 주존불 또는 독존불로 주조되었던 것으로 보인다. 따라서 이 불상의 정확한 봉안처는 부석사의 관음전 또는 원통전(圓通殿 : 관음전이 그 사찰의 주불전(主佛殿)일 경우)이었을 것이다.

이 결연문은 불상을 봉안하는 목적이 불자뿐 아니라 인연이 없는 모든 중생을 제도하려는 부처님 말씀에 따라 여러 불제자가 힘을 합쳐 관음보살상을 조성하여 부석사에 영원히 정성껏 봉안하는 것임을 밝히고, 그럼으로써 모든 중생이 현세의 화를 면하고 복을 받아 후세에 함께 극락세계에 태어나기를 빌고 있다.

결연문은 또한 “선왕과 부모에게 엎드려 원하노라(伏願先主父母)”라는 글을 넣어 간단하게나마 불상의 봉안이 선왕과 부모에게 바치는 불사임을 밝혔다. 때마침, 1330년 2월 1일에 충숙왕에서 충혜왕으로 양위되었음을 볼 때 여기에서 선왕은 충숙왕 전왕인 충선왕이거나 또는 충혜왕 전왕인 충숙왕을 가리킬 것이다. 당시 충선왕은 원나라에서 5년 전에 사망하여 1330년 6월에 개성의 덕릉(德陵)에 장사된다. 여기에서 부모는 봉안자 대표 보권도인 계진의 부모이든지 또는 시주자 전원의 부모를 가리킬 수도 있을 것이다.

봉안자들은 보권도인 계진을 비롯하여 이름을 올린 시주자 32명이다. 그런데 이들 봉안자 32명 전원의 신원은 확인할 수 없다. 이들에 관한 아무런 기록이 없기 때문이다. 이 중 심혜(心惠), 혜청(惠淸), 법청(法淸), 도청(道淸), 환청(幻淸), 달청(達淸) 등 승려의 법명으로 보이는 이름으로 미뤄보아 같은 부석사 승려들일 것으로 짐작될 뿐이다. 이름을 올린 속인들의 신원이 모두 확인되지 않는 이유는 아마도 이들이 고위 관직에 오르지 않은 평범한 서산 주민이었기 때문일 것이다. 값비싼 금동불을 조성하여 봉안하면서 발원문을 작성한 주체가 전혀 이름 없는 서민들만으로 이루어진 것은 아주 이례적인 경우이다. 이름 중 김동(金同), 김성(金成), 김용(金龍)은 형제간이나 한집안 출신들로 보이며, 백제의 큰 성씨 중 하나인 국(國)씨 성을 가진 국사(國沙), 국락삼(國樂三), 국한(國閑) 3명도 한집안 출신일 것이다. 앞으로 서산 지역 향토사에 대한 치밀한 연구가 이루어지면 이들의 신원이 밝혀질지도 모른다. 만대(万大)라는 이름은 두 번 나오는데, 동일인이 실수로 두 번 기록되었을지도 모르지만 글자가 흐려서 잘못 읽었을 수도 있을 것이다.

고려 후기 불상의 전형적인 모습

결가부좌한 불상은 키 50.5cm, 얼굴 길이 13.4cm, 몸 두께 17.5cm, 무릎의 폭 42.2cm, 깊이 41.5cm이다. 몸에 비해 얼굴이 약간 크지만 전체적으로 안정된 체구이다. 앞으로 약간 숙인 둥그스름한 얼굴에, 곱다란 입가에는 옅은 미소를 띠고, 가늘게 뜬 긴 눈은 지그시 아래를 향하고 있으며, 가슴가의 오른손과 무릎 위의 왼손은 엄지와 중지를 맞대 원을 그리고 있어 몸 전체에서 온화함이 넘쳐난다.

양 어깨에 걸친 두꺼운 가사(袈裟)가 흘러내려 무릎을 덮으며 몇 가닥의 깊은 주름을 짓고 있는데, 가사 사이로 속옷(僧脚崎)을 묶은 띠와 장식, 바지(裙衣)를 묶은 매듭이 섬세하게 조각되어 있다. 두발은 곱게 빗어 상투를 튼 것과 같이 묶었으며(寶髻) 둥근 브로치 모양의 귀고리 아래로 몇 개의 머리 가닥이 원을 그리며 어깨로 흘러내리고 있다. 귀고리와 비슷하지만 구슬 끈으로 장식된 큼직한 브로치가 달린 목걸이를 걸고 있으며, 같은 모양의 목걸이가 양쪽 무릎에 각기 늘어져 있다. 온몸에 많은 장식을 걸쳤지만 번잡한 느낌을 주지 않고 오히려 장중하면서도 우아한 분위기를 풍기고 있다.

불상의 양식은 전체적으로 고려시대의 전통을 반영하지만 복잡한 세부 장식에서는 라마불교를 수용했던 원나라 영향의 요소가 간취된다. 이러한 외래요소는 단순화되어 고려 불상의 전통과 어울림으로써 독특한 고려 후기 불상의 특징을 이루고 있다. 이러한 특징은 다소의 변화를 거쳐 조선 초기 불상의 양식으로 계승된다. 그런 점에서 제작연대가 확실한 부석사 관음보살좌상은 한국 보살상 양식의 계승과 변천의 한 기준점으로서 중요성을 지닌다 할 것이다.

부석사 관음보살상은 보관과 광배, 좌대가 망실되고 온몸 곳곳에 화재의 흔적이 남아 있다. 이같이 불상의 상태는 전체적으로 손을 보아야 할 만큼 부실하지만, 섬세하게 조각된 이목구비와 차림에서 관음보살의 자비가 곧장 느껴질 만큼 정신적인 기품이 잘 드러난 조형상의 수작이다. 그런 점에서 이 불상은 단순한 지방 불상의 차원이 아니라 그 시대 최고의 예술적 기법으로 주조된 고려 후기 불상의 대표작이라 할 수 있다. 같은 서산의 마애삼존불상이 ‘백제의 미소’로 불린다면 부석사 관음보살상은 ‘고려의 미소’로 불려도 손색이 없을 것이다.

부분적으로 유실된 服藏物

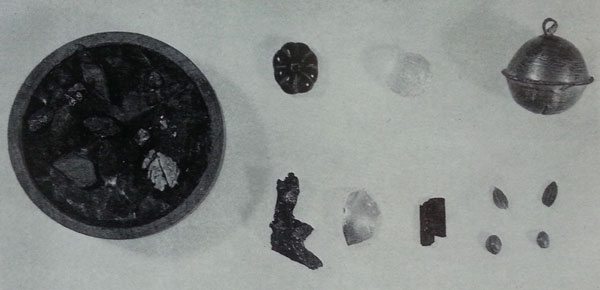

1974년 간행한 《불교미술》의 1951년 관음사 안도 주지가 복장물을 처음 발견했을 당시 상황에 따르면, 불상의 맨 밑바닥에는 묵서 된 다라니(陀羅尼·불교의 신비한 주문)가 쌓여 있었고, 복부에는 세로로 길게 접힌 결연문이 있었으며, 그 위에 다시 묵서 다라니가 쌓여 있었다 한다. 복장물 안치 관행에 따라 불상 내부의 빈 공간을 여러 장의 다라니로 채웠던 것이다. 불상의 목 부분에는 삼베에 싸인 목합(지름 12cm)이 안치되어 있었는데, 그 안에는 호박(琥珀)으로 된 꽃 모양의 장식, 유리구슬, 유리파편 각 한 개, 오방색의 직물 쪼가리, 오색의 실, 의복 파편 16점과 함께 대마씨 등 곡물 몇 개가 있었다 한다. 이 밖에도 금, 은, 칠보 등 복장 보물을 넣는 금속제 통을 일컫는 직경 5cm 정도의 후령통(候鈴筒)이 나왔다 한다.

불상의 복장물은 원래 오장육부를 상징하는 직물이나 종이를 불상 내부에 넣어 생명을 가진 살아 있는 불상으로서 예배하려 했던 중국 송대에서 그 전통을 볼 수 있는데, 복장물 관행은 이미 고려 중기에는 금동불이나 목조불상에 보편화된 것으로 보인다. 현존하는 고려 후기 불상의 경우 내부에 오곡, 약초, 오방색 실과 직물, 보석, 만다라, 경전 등을 넣어 심오한 우주의 진리와 천지간의 보물을 상징하고 있다. 이러한 고려의 독특한 복장물 의식은 조선시대로 계승되었다.

《불교미술》에 따르면, 이미 1972년 학자들의 조사 당시 부석사 불상 복장물 중 그 많은 다라니는 거의 없어졌고, 보석이 들어 있어야 할 후령통의 내용물도 사라졌으며, 목합의 내용물도 흩어져 원상복구가 힘든 상태였다 한다. 복장물을 발견한 안도 주지는 1972년 당시 대마도 예천원의 주지로 재직 중이었는데, 관음사에서의 복장물 유실에 관해서는 아무런 설명도 없었다.

복장물은 불교연구뿐 아니라, 서지, 직물, 복식, 염료학 등을 비롯하여 당시 민중의 정신세계를 엿볼 수 있다는 점에서 학술적, 문화적 가치가 크다. 그렇기 때문에 부석사 복장물이 발견된 이래 일부가 유실된 채 60년 이상 방치되고 있음은 크게 애석한 일이다. 다행히 1973년 서산 부석사와 근접한 서산 태봉리 문수사(文殊寺)에서 부석사 불상과 같은 시기인 1346년에 조성된 금동아미타여래좌상의 복장물이 조성 당시 그대로 발견된 바 있다. 불행하게도 불상은 1993년 도난당했지만 복장물은 현재 수덕사에 소장되어 있다. 이 복장물은 앞으로 부석사 금동관음상 복장유물의 연구와 복원에 크게 참고가 될 것이다.

부석사 불상은 그 조형상의 우수함과 풍부한 복장물 때문에 불교사, 미술사적으로 중요하지만, 학자들은 발원문에 의해 제작지와 제작연도가 밝혀진 불상이라는 점에서 그 가치를 높게 평가하고 있다. 현재 일본과 한국에 남아 있는 고려 후기 불상 100여 점 중 복장물이 들어 있는 관음보살상으로는 이 부석사 불상이 유일하다는 점에서 그 중요성은 다시 없이 크다고 할 수 있다.

서산과 서산 사람들

예전부터 백제의 고을이었던 해안마을 서산은 757년 신라 경덕왕이 통일신라 지명을 모두 한자로 바꿀 때 부성군(富城郡)으로 기록되었다가 고려 충렬왕 때 공신 정인경(鄭仁卿)의 공로로 서산군(瑞山郡)의 이름을 얻었다. 그 이래, 서주목(瑞州牧), 서령부(瑞寧府), 서주(瑞州)로 이름이 바뀌어 오다가 조선 태종 13년(1413) 종2품관 고을이 아닌 지역이 주(州)의 지명을 가진 곳은 모두 산(山)이나 천(川)으로 지명을 바꾸었는데, 이때 서산으로 바뀌어 오늘에 이른다.

백제, 고구려, 신라가 접경한 군사적 요충지였던 서산은 한강 유역을 상실한 백제시대의 중국에 이르는 관문 역할을 하면서 중국 선진 문물 수입의 주요 거점으로 번창해 왔다. 또한 고려시대에는 개성에 집결되는 전국 12개의 조창(漕倉) 중 영풍창(永豊倉)이 서산에 설치되었고, 또한 삼남 지방의 미곡을 조운으로 수송할 때는 반드시 서산 지역을 거치게 되어 있어, 미곡 집결지로서 서산은 고려 말 왜구의 주요 약탈 표적이 되었다.

《세종실록지리지》에 기록된 서산의 인구는 2천여 명 정도이지만, 고려 말 왜구의 침입으로 이곳이 피폐해지기 이전에는 훨씬 더 많은 주민이 살았을 것이다. 실제로 이곳은 고려 말 왜구의 침탈로 백성은 흩어지고 온 땅은 가시밭이 되어 나라에서 이곳에 강무장(임금의 사냥터)을 설치했는데, 태종 7년 태안과 서산 지역을 방문한 태종이 이곳의 참상을 보고 고을을 회복하도록 명령하여 그때야 복구가 이루어졌던 것이다.

서산은 토산물로 쌀을 비롯하여 보리, 피, 기장, 메밀 등 여러 잡곡을 산출했고, 해산물로는 굴, 낙지, 조기, 청어, 상어 등 서해상의 풍부한 어류를 거두었다. 해마다 공물로 연철, 새털·족제비털과 여우·살쾡이·표범 가죽, 큰새우, 상어 등을 나라에 바쳤다. 이러한 자연산물 외에도 서산에는 염소(鹽所)와 철장(鐵場), 어량(魚梁·고기를 몰아넣어 잡는 작은 어장)이 있었고, 비록 하품을 생산했지만 자기와 도기소도 각기 설치되어 있었다. 일찍부터 중국과 교통하여 불교를 받아들였던 서산 일대에는 오늘날에도 20여 개의 고찰이 남아 있다. 서해안의 여러 포구로 둘러싸인 이곳에는 어선이나 상선, 화물선 등 선박의 제조도 왕성했을 것이니, 사찰의 증축이나 불상의 제작, 선박 제조를 맡은 기술자들을 비롯하여 여러 장인이 이곳에서 활동했음을 알 수 있다. 화려한 대도시는 아닐지라도 다양한 산업 기반을 갖추고 또한 해로교통의 요지이자 불교의 고장으로서 경제적, 문화적으로 활기찼던 당시의 서산을 짐작할 수 있다. 그렇기에 부석사 금동관음보살상 같은 걸작이 이 바닷가 마을에서 평범한 주민들의 힘만으로 태어날 수 있었을 것이다.

서산의 인물로는 통일신라기 대표적 학자인 최치원이 진성여왕 때 서산태수를 역임했다는 기록이 있다. 고려시대에는 송나라 말기 형부상서(刑部尙書·형부의 장관)를 지낸 절강(浙江) 사람 정신보(鄭臣保)가 원나라의 벼슬을 거절한 죄로 서산 지역으로 귀양을 와서 이 지역에 성리학을 전파했다 한다. 일찍부터 불교와 유교의 접점지역이었던 것이다. 정신보의 아들 정인경은 충렬왕 때 대원 외교로 왕을 보필하여 공신이 되고 서산을 본관으로 하사받아 서산 정씨의 시조가 되었다. 한편 서산의 토족인 서산 유씨 가문은 유숙(柳淑), 유방택 등 고려 말 유학자, 충신들을 배출했다. 천문학자였던 유방택은 이태조의 명으로 제작된 천문도인 <천상열차분야지도각석(天象列次分野之圖刻石)>을 직접 제작한 대학자였는데, 조선에서의 벼슬을 사양하고 서산 도비산에 은거하며 절개를 지켰다. 고려 말 대유학자 이제현의 장인은 서산지사(瑞山知事)를 역임한 서중린(徐仲麟)인데, 그의 딸이 이제현의 세 번째 부인이었다. 목은 이색 또한 서산 유씨 가문과 인척의 관계이다. 수도권 밖의 소읍이었지만 고대로부터 서산은 정치, 문화적으로 영향력 있는 인물들이 자취를 남긴 지역이었다.

都飛山의 浮石寺

서산에서 남쪽으로 10여 km 떨어진 도비산(都飛山 또는 島飛山, 358m) 중턱에는 신라 문무왕 때 의상대사가 창건했다는 천년 고사찰 부석사가 들어서 있다. 지금은 일대가 간척지가 되었지만, 고려 말 당시에는 도비산 발치까지 간월만의 바닷물이 출렁이었고, 도비산을 에두르는 깊숙한 내포에는 서해로 빠지는 여러 포구가 붐볐다. 부석사는 바닷길의 안전을 빌었던 사찰이기도 했다.

전설에는 화엄종의 개조이고 관음사상을 널리 전파했던 의상대사가 677년 부석사를 세웠다 하는데, 역시 의상대사가 창건한 경북 영주 부석사(浮石寺)와 흡사한 창건설화가 전한다. 당나라에서 수학하던 의상대사를 사랑한 선묘낭자가 못 이룬 사랑에 대신하여 의상대사의 수호용(守護龍)이 되어 의상대사를 따라 신라로 와서 부석사 창건을 돕기 위해 돌이 되었다는 이야기이다. 설화를 떠나, 신라 통일 직후 왕명으로 삼국(三國)의 요충지였던 영주에 부석사를 세웠던 의상대사가 서해안 삼국의 요충지였던 서산에 부석사를 세웠다는 창건설은 충분히 일리가 있다.

부석사의 이름은 도비산 서쪽 발치에서 바닷물이 빠지면 보이고 물이 들어오면 잠기는 검은 돌섬이 마치 물 위에 떠 있는 듯이 보여 붙여진 이름이라 한다. 현재는 이 일대가 간척지로 매립되어 검은 돌은 더 이상 물에 떠 있지 않다. 하여튼 도비산과 부석사에 “마을이 날고” “돌이 뜬다”라는 기발한 이름을 부여했던 서산 사람들의 상상력과 역동성만은 알아주어야 할 것이다.

부석사는 고려 말 서산 지역에 왜구의 침입이 극심했을 때 폐허가 되었고 조선 초 무학대사가 중건했다 하는데 1454년 편찬된 《세종실록지리지》와 1530년에 편찬된 《신증동국여지승람》에서 부석사의 존재를 확인할 수 있다. 현재 부석사는 조계종에 속해서 예산 수덕사의 말사로 되어 있다.

부석사 관음보살좌상이 조성된 시대적 배경

때는 1330년 2월 1일. 이날 원나라는 충숙왕을 폐위시키고 세자를 고려왕(충혜왕)으로 책봉했다. 당시 충숙왕은 개경에 있었고, 원나라 궁정에서 숙위 중이었던 16세의 세자는 연경의 한 왕궁에서 홀로 즉위식을 가졌다. 원나라의 간섭과 국내 부원세력(附元勢力)의 책동으로 왕위를 지키기 힘들었던 충숙왕은 그 전해인 1329년 10월 세자에게 양위하겠다고 원나라에 상주해 놓은 상황이었다. 따라서 충숙왕의 양위는 이미 예견된 일이었다. 충혜왕의 즉위에 따라 원나라는 사신을 고려에 보내 국새를 가져다가 2월 26일 연경에 체류 중인 충혜왕에게 주었다. 왕의 교체가 고려에 널리 알려졌음은 물론이다.

서산은 비록 정치권에서 멀리 떨어져 있는 소읍이었지만 국왕의 교체라는 중대한 정세에 무지하거나 무감각한 마을은 아니었기에 서산 주민들은 새 왕의 즉위 사실을 잘 알고 있었을 것이다. 더구나 충혜왕은 고려가 부마국이 된 이래 처음으로 고려 왕비에게서 태어난 왕인데, 그의 생모인 충숙왕의 비 덕비(德妃) 홍씨는 서산과는 아산만을 사이에 두고 건너 고을인 남양(南陽, 지금의 수원·화성 지역)의 남양 홍씨 세가 출신이었고, 그곳에는 덕비의 모친이 아직도 생존 중이었다. 더하여 덕비는 출산을 앞두고 있었으므로 세간의 뜨거운 관심을 받고 있었을 것이다. 그로부터 석 달 후 덕비는 둘째 왕자를 출산하는데, 훗날 공민왕이다.

바로 이 무렵 부석사의 관음보살좌상이 봉안된 것이다. 국왕의 교체와 불상의 봉안이 같은 시기에 이루어진 것은 우연의 일치일 수도 있으나, 어쩌면 부석사에서 불상을 조성해 놓고 새 왕의 즉위에 맞추어 봉안 날짜를 잡았을 가능성도 충분히 있다. 이것은 봉안 결연문의 “복원선주부모(伏願先主父母)” 즉 “전왕과 부모에게 엎드려 빌며” 봉안한다는 문구를 보아서도 그렇게 유추해 볼 수 있다.

당시는 고려 역사가 내리막으로 치닫는 암울한 시기였다. 충렬왕 때부터 원 황실의 공주를 정비로 맞아들여 부마국으로 전락한 고려에 대한 원의 내정간섭은 극심했다. 원 황실은 고려의 왕위 계승을 좌지우지했고, 원 황실의 외손으로 태어난 고려왕들은 고려왕으로서의 자각이 부족했다. 게다가 어려서부터 원나라에 체재하며 원의 풍습과 관행을 몸에 익혀 사냥과 주색을 일삼는 방탕한 생활에 깊이 빠져 있었고, 원나라 권력층에 줄을 댄 고려의 부원세력들은 왕을 모함하고 원나라와의 사이를 이간질하여 국정의 혼란을 부추기면서 국가의 위신이나 정치, 사회적 기강은 땅에 떨어졌다.

충렬왕, 충선왕, 충숙왕, 충혜왕은 원의 강압에 따라 부자간에 왕위를 주고 뺏으면서 양위, 폐위, 복위를 거듭하며 반목했고, 이러한 와중에서 충선왕은 친아들인 세자(충숙왕의 형)를 살해했다. 폐위된 충선왕, 충숙왕, 충혜왕은 중국 변방으로 유배당했고, 충혜왕은 유배 도중 사망하게 된다.

이같이 국가는 속국으로 전락하여 상층부가 와해되어 가고 있는 와중에서 진정한 고통은 백성의 몫이었다. 1231년 이래 40여 년에 걸쳐 몽골과의 전쟁을 치르고 삼별초의 반란을 진압했던 고려는 몽골의 속국이 되자마자 1274년과 1280년 두 차례 여몽군의 일본정벌 전쟁을 떠맡으면서 백성들은 피폐해질 때로 피폐해져 있었다. 여기에 왕권의 약화를 책동하여 사리를 탐하는 권문세가들과 함께 타락한 불교세력의 수탈은 속도를 더해가고 있었다. 멸망으로 향하고 있는 현실에서 고난의 끝은 요원하기만 했을 것이다.

이러한 시기 서산의 주민들은 부석사에 관음보살상을 봉안하고 관음의 자비를 간절히 빌었던 것이다. 이것은 현실의 모든 고통을 온몸으로 떠맡아야 했던 이름 없는 백성들의 소박한 자구책이었을 것이다. 그러나 이들이 간절히 사라지기를 빌었던 재앙은 20여 년 후 더 큰 재앙으로 나타났다. 왜구라는 인간 메뚜기들이 떼지어 침입했던 것이다. 나라 전체가 왜구들의 먹이가 되었고, 특히 서해안 포구 마을이었던 서산은 왜구들의 약탈선이 들끓으며 쑥대밭이 되었다. 도비산 부석사는 불타 무너졌고 주민들은 흩어졌으며, 그들이 재앙을 꺼주고 복을 내려주기를 빌며 봉안했던 관음보살상 또한 사라져버렸다.

민중불교 표방했던 신앙결사와 관련 추측

부석사 불상의 봉안은 역사책이나 어느 누구의 저술에도 실리지 않은 이름 없는 행사였다. 불상의 복장물이 없었더라면 이 불상이 태어난 내력을 아무도 몰랐을 것이다. 그리고 최근의 절도사건이 없었더라면 대마도 외딴 절간에 안치된 이 불상에 관해 누구도 관심을 두지 않았을 것이다. 부석사에 최초로 봉안된 지 680년 후, 이제 이 불상은 그 존재를 크게 알리게 되었다. 불상이 출현한 이래 모든 관심이 고려 후기를 대표하는 이 불상이 도난 또는 약탈 문화재로서 누구에게 귀속되어야 하는가의 문제에 모이고 있음은 유감이다. 역사적 물증으로서 이 불상은 고려시대 서산 지역의 가려진 역사를 조명하는 계기를 제공해 줄 수 있다는 보다 중요한 측면을 간과해서는 안 될 것이다.

흔히 왕실과 귀족, 고승들의 이름으로 행해진 불교행사는 역사책에 종종 기록되었지만 일반 서민들의 불사는 역사의 기록에서 제외되어 왔다. 그런 점에서 복장물 속에서 나온 발원문은 알려지지 않은 서민들의 종교행사를 알려주는 귀중한 자료이다. 부석사 불상의 발원문 역시 순전히 이름 없는 사람들에 의해 이루어진 역사에 기록되지 못한 사건과 그 주인공들의 모습을 드러내 줄 수 있을 것이다.

부석사 불상의 시주자 32명 중에는 성이 없는 천민으로 보이는 이름도 여럿 섞여 있다. 이런 점으로 보아 불상 결연문은 마을 주민들이 계층 구분없이 한마음으로 유대를 다짐하며 관음상을 조성하고 봉안했음을 말해주고 있다. 이같이 주민들이 평등하게 참여하여 결연을 표방한 것은 고려시대 유행했던 ‘신앙결사’를 떠올리게 한다.

무신집권이 시작되는 무렵인 고려 명종 연간, 당시 타락한 귀족불교에 반발하여 일어난 불교개혁의 움직임이 그것인데, 지눌(知訥)이 이끌었던 정혜결사(定慧結社)와 요세(了世)가 이끌었던 백련결사(白蓮結社)가 대표적이다. 각성한 불교 지도자들과 지식층을 중심으로 교리의 실천을 통해 현실사회의 모순을 극복하려는 이 개혁운동은 신앙결사운동의 형태로 나타났다. 전국의 지방 사찰로 파급된 신앙결사는 지방 토착세력과 서민층의 폭넓은 지지를 모으면서 민중불교를 표방하고 있었다. 이같이 개혁적이고 민중적인 신앙운동은 이후 거국적인 대몽항쟁을 지탱해 준 백성들의 저력이 되었을 것이다. 신앙결사운동은 결국 무신정권과 원나라 세력이라는 현실정치와 타협하게 됨으로써 본래의 성격이 변질되기도 하였지만 세속불교에 대항하는 개혁운동의 맥락은 고려 말로 이어져 여말선초 성리학이 수용되는 바탕을 마련한 것으로 평가되고 있다.

서산 부석사의 불상 봉안이라는 작은 행사가 이러한 흐름과 궤를 함께하는지는 단언할 수 없지만 유사한 사례를 찾아볼 수는 있다. 부석사와 인접한 지역에서 시기적으로 비슷한 무렵인 1346년 장곡사(長谷寺, 충남 청양)의 금동약사여래좌상이 봉안되었을 때나 역시 1346년 문수사(文殊寺·충남 서산)의 금동아미타여래좌상이 봉안되었던 경우를 본다면, 각각의 발원문에는 고위 관리와 그 부인들, 승려, 서민, 천민 등 수백 명이 나란히 이름을 올리고 있다. 다양한 계층의 많은 사람이 평등하게 참여했던 불사이며, 이는 신앙결사의 모습을 보여주고 있다(정은우, 《고려후기 불교조각 연구》, 2004, 문예출판사 75쪽).

부석사의 경우도 이러한 측면에서 볼 수 있을 것이다. 오히려 장곡사나 문수사의 경우에는 참여자들 중에 신원 파악이 가능한 고위 관리나 상층부 부인이 여러 명 섞여 있지만 부석사 불상의 봉안자들은 전원 이름이 전혀 알려지지 않은 순수한 기층민들이었다. 또한 장곡사 불상 발원문이 원 황실과 고려왕실을 축수했고, 문수사 불상 발원문이 봉안자들 개인의 구복을 빌고 있는 데 비해 부석사 불상 발원문은 오로지 모든 중생의 구제만을 빌고 있다. 그뿐 아니라 인연이 없는 중생들을 제도하려는 목적으로 불상을 봉안한다고까지 밝히고 있다. 무엇보다도 부석사 불상의 발원문은 특이하게도 ‘결연문’으로 되어 있는 점에서 지방 주민들의 신앙결사적 성격을 일층 농후하게 보여준다고 할 수 있다.

앞으로 부석사 불상의 출현을 계기로 이 불상의 조성 배경뿐 아니라 일본으로의 이동 경위가 규명됨으로써 고려 말 서산 지역의 모습을 조금이라도 복원할 수 있는 한 가닥 길이 열리기를 기대해 보면서 다음 호에는 불상의 일본으로의 이전과 왜구의 약탈 가능성을 살펴보고자 한다.⊙

오직 도요타마초(豊玉町) 관음사에 있는 금동관음보살좌상, 다시 말해 부석사 금동관음보살좌상만이 언제 어디서 만들어져 봉안되었는지를 명확히 알 수 있다. 불상의 조성 내력을 보여주는 발원문이 발견되었기 때문이다.

부석사 불상 服藏物 속의 발원문

1951년 5월, 당시 대마도 관음사 주지 안도 료순(安藤良俊) 스님이 불상의 먼지를 털려고 들어올리던 중 불상 밑창의 나무판자가 열리면서 복장물이 나왔는데, 복장물 중에 발원문이 포함되어 있었다는 것이다.

안도 주지(1925~2005)는 독학으로 저명한 민속학자가 되어 대마도 문화재위원을 오래 역임했으며, 《대마도 영주 가신단 인명록(對馬藩分限帳)》(安藤良俊·梅野初平·中村正夫 공저, 1990)이라는 책을 저술하기도 했다. 학자였던 그는 복장물을 처음 발견하여 상태가 가장 좋았을 때 보았던 만큼 복장물 전부를 꼼꼼히 정리하였을 것이며, 특히 발원문을 잘 해독하여 기록해 놓았을 것임은 분명하다. 안도 주지가 당시의 기록을 남겼는지는 오늘날 확인되지 않지만, 어딘가에 기록이 남아 있을 가능성은 크다.

현재 복장물과 발원문의 원본은 공개되지 않고 있다. 과거 일본 학자들의 저술에 나와 있는 사진으로 그 내용을 확인할 수 있을 뿐이다. 관음사 불상에 관한 최초의 글은 1974년 월간지 《불교예술》에 발표된 논문인데, 이것은 1972년 8월 규슈대학 미술사학자들이 일본 문부성의 예산지원을 받아 대마도 소재 36개 사찰과 개인 건물 6개소에 소장된 미술품을 조사한 결과다. 당시 안도 주지는 대마도 예천원(醴泉院) 주지로 옮겨갔지만 관음사를 조사한 학자들과 인터뷰를 했던 것으로 보인다.

1972년 학자들의 조사가 계기가 된 듯, 관음사 금동관음보살상은 1973년 나가사키현 지정 문화재로 등록되었다. 1978년에는 《불교예술》에 실린 논문보다 상세한 사진과 해설을 더해 단행본 《대마의 미술》이 간행되었고, 1988년 문명대 교수가 처음으로 이 불상의 존재를 한국에 알렸다.

가로 45.5cm, 세로 56cm의 종이에 묵서 된 발원문은 다음과 같다. 단, 학자들이 1972년 부석사 불상을 조사했던 당시에 이미 발원문의 일부 글자가 흐려져 있어 완벽한 해독은 어려웠던 것으로 보인다.

발원문의 내용을 볼 때, 우선 발원문의 제목이 ‘결연문(結緣文)’으로 되어 있는 것이 눈길을 끈다. 이것은 발원의 목적이 무엇보다도 여러 시주자가 유대를 굳게 다지며 불상을 봉안하게 되었음을 강조하는 것이다.

봉안 일자는 천력(天歷) 3년 2월이다. 천력은 원나라 문종(文宗) 때의 연호로서 천력 3년은 고려 충숙왕 17년 또는 충혜왕 원년에 해당하는 1330년이다. 봉안 장소는 남섬부주 고려국 서주 부석사라고 했는데, 남섬부주는 불교용어로 수미산 남쪽에 있는 인간세계로서 이는 고려를 일컬은 것이며, 서주는 당시 서산을 말하니, 봉안 장소는 서산 부석사인 것이다. 불상은 또한 부석사 ‘당주(堂主)’ 관세음보살로서 봉안되었다고 하였으므로 이 관세음보살상은 부석사의 주존불 또는 독존불로 주조되었던 것으로 보인다. 따라서 이 불상의 정확한 봉안처는 부석사의 관음전 또는 원통전(圓通殿 : 관음전이 그 사찰의 주불전(主佛殿)일 경우)이었을 것이다.

이 결연문은 불상을 봉안하는 목적이 불자뿐 아니라 인연이 없는 모든 중생을 제도하려는 부처님 말씀에 따라 여러 불제자가 힘을 합쳐 관음보살상을 조성하여 부석사에 영원히 정성껏 봉안하는 것임을 밝히고, 그럼으로써 모든 중생이 현세의 화를 면하고 복을 받아 후세에 함께 극락세계에 태어나기를 빌고 있다.

결연문은 또한 “선왕과 부모에게 엎드려 원하노라(伏願先主父母)”라는 글을 넣어 간단하게나마 불상의 봉안이 선왕과 부모에게 바치는 불사임을 밝혔다. 때마침, 1330년 2월 1일에 충숙왕에서 충혜왕으로 양위되었음을 볼 때 여기에서 선왕은 충숙왕 전왕인 충선왕이거나 또는 충혜왕 전왕인 충숙왕을 가리킬 것이다. 당시 충선왕은 원나라에서 5년 전에 사망하여 1330년 6월에 개성의 덕릉(德陵)에 장사된다. 여기에서 부모는 봉안자 대표 보권도인 계진의 부모이든지 또는 시주자 전원의 부모를 가리킬 수도 있을 것이다.

봉안자들은 보권도인 계진을 비롯하여 이름을 올린 시주자 32명이다. 그런데 이들 봉안자 32명 전원의 신원은 확인할 수 없다. 이들에 관한 아무런 기록이 없기 때문이다. 이 중 심혜(心惠), 혜청(惠淸), 법청(法淸), 도청(道淸), 환청(幻淸), 달청(達淸) 등 승려의 법명으로 보이는 이름으로 미뤄보아 같은 부석사 승려들일 것으로 짐작될 뿐이다. 이름을 올린 속인들의 신원이 모두 확인되지 않는 이유는 아마도 이들이 고위 관직에 오르지 않은 평범한 서산 주민이었기 때문일 것이다. 값비싼 금동불을 조성하여 봉안하면서 발원문을 작성한 주체가 전혀 이름 없는 서민들만으로 이루어진 것은 아주 이례적인 경우이다. 이름 중 김동(金同), 김성(金成), 김용(金龍)은 형제간이나 한집안 출신들로 보이며, 백제의 큰 성씨 중 하나인 국(國)씨 성을 가진 국사(國沙), 국락삼(國樂三), 국한(國閑) 3명도 한집안 출신일 것이다. 앞으로 서산 지역 향토사에 대한 치밀한 연구가 이루어지면 이들의 신원이 밝혀질지도 모른다. 만대(万大)라는 이름은 두 번 나오는데, 동일인이 실수로 두 번 기록되었을지도 모르지만 글자가 흐려서 잘못 읽었을 수도 있을 것이다.

南贍部洲高麗國瑞州浮石寺堂主觀音鑄成結緣文 蓋聞諸佛菩薩發大誓願而度諸衆生也雖無彼我平等以視之然 佛言無因衆生難化依此金口所設弟子等同發大願鑄成觀音一尊安于 安于浮石寺永充奉養者也所以現世消災致福後世同生安養而願也 天曆三年二月 日 誌 伏願先主父母 普權道人 戒眞 同願 心惠 惠淸 法淸 道淸 幻淸 達淸 所火伊 淡回 玄一 金同 兪石 田甫 金成 國應達 難甫 万大 伴伊三 道者 万大 國沙 國樂三 石伊 仁哲 徐桓 防同 乃火八 守旦 國閑 惡三 豕守 金龍 번역 남섬부주 고려국 서주 부석사 당주 관세음보살을 조성하는 결연문 대저 듣건대 여러 불보살님이 큰 서원을 발원하여 모든 중생을 구제하고자 함이라. 비록 너와 내가 없이 평등심으로 그들을 보고자 하나 부처님께서도 인연이 없는 중생은 교화하기 힘들다 말하시니 이 부처님의 설하신 바에 의지하여 제자 등이 함께 대원을 발해 관세음보살 한 분을 조성하고 부석사에 봉안하여 길이 정성껏 봉양케 함이라. 이로써 현세의 재앙을 끄고 복을 이룰 것이며 후세에는 함께 안양국에 태어나기를 비노라. 천력 3년 2월 일 기록 선왕과 부모 앞에 엎드려 원하노라 보권도인 계진 함께 발원하는(同願) 심혜, 혜청, 법청, 도청, 환청, 달청, 소화이, 담회, 현일, 금동, 유석, 전보, 김성, 국응달, 난보, 만대, 반이삼, 도자, 만대, 국사, 국악삼, 석이, 인철, 서환, 방동, 내화팔, 수단, 국한, 악삼, 시수, 김용 |

고려 후기 불상의 전형적인 모습

|

| 대마도 관음사에 안치되었을 때의 모습. 때로는 보관을 쓰고 있었는데, 보관은 일본에서 만든 것이다. / 출처 : 한국독도연구원 자유게시판. |

양 어깨에 걸친 두꺼운 가사(袈裟)가 흘러내려 무릎을 덮으며 몇 가닥의 깊은 주름을 짓고 있는데, 가사 사이로 속옷(僧脚崎)을 묶은 띠와 장식, 바지(裙衣)를 묶은 매듭이 섬세하게 조각되어 있다. 두발은 곱게 빗어 상투를 튼 것과 같이 묶었으며(寶髻) 둥근 브로치 모양의 귀고리 아래로 몇 개의 머리 가닥이 원을 그리며 어깨로 흘러내리고 있다. 귀고리와 비슷하지만 구슬 끈으로 장식된 큼직한 브로치가 달린 목걸이를 걸고 있으며, 같은 모양의 목걸이가 양쪽 무릎에 각기 늘어져 있다. 온몸에 많은 장식을 걸쳤지만 번잡한 느낌을 주지 않고 오히려 장중하면서도 우아한 분위기를 풍기고 있다.

불상의 양식은 전체적으로 고려시대의 전통을 반영하지만 복잡한 세부 장식에서는 라마불교를 수용했던 원나라 영향의 요소가 간취된다. 이러한 외래요소는 단순화되어 고려 불상의 전통과 어울림으로써 독특한 고려 후기 불상의 특징을 이루고 있다. 이러한 특징은 다소의 변화를 거쳐 조선 초기 불상의 양식으로 계승된다. 그런 점에서 제작연대가 확실한 부석사 관음보살좌상은 한국 보살상 양식의 계승과 변천의 한 기준점으로서 중요성을 지닌다 할 것이다.

부석사 관음보살상은 보관과 광배, 좌대가 망실되고 온몸 곳곳에 화재의 흔적이 남아 있다. 이같이 불상의 상태는 전체적으로 손을 보아야 할 만큼 부실하지만, 섬세하게 조각된 이목구비와 차림에서 관음보살의 자비가 곧장 느껴질 만큼 정신적인 기품이 잘 드러난 조형상의 수작이다. 그런 점에서 이 불상은 단순한 지방 불상의 차원이 아니라 그 시대 최고의 예술적 기법으로 주조된 고려 후기 불상의 대표작이라 할 수 있다. 같은 서산의 마애삼존불상이 ‘백제의 미소’로 불린다면 부석사 관음보살상은 ‘고려의 미소’로 불려도 손색이 없을 것이다.

부분적으로 유실된 服藏物

|

| 복장물 중 목합과 그 내용물 및 후령통 / 출처 : 《대마미술》. |

불상의 복장물은 원래 오장육부를 상징하는 직물이나 종이를 불상 내부에 넣어 생명을 가진 살아 있는 불상으로서 예배하려 했던 중국 송대에서 그 전통을 볼 수 있는데, 복장물 관행은 이미 고려 중기에는 금동불이나 목조불상에 보편화된 것으로 보인다. 현존하는 고려 후기 불상의 경우 내부에 오곡, 약초, 오방색 실과 직물, 보석, 만다라, 경전 등을 넣어 심오한 우주의 진리와 천지간의 보물을 상징하고 있다. 이러한 고려의 독특한 복장물 의식은 조선시대로 계승되었다.

《불교미술》에 따르면, 이미 1972년 학자들의 조사 당시 부석사 불상 복장물 중 그 많은 다라니는 거의 없어졌고, 보석이 들어 있어야 할 후령통의 내용물도 사라졌으며, 목합의 내용물도 흩어져 원상복구가 힘든 상태였다 한다. 복장물을 발견한 안도 주지는 1972년 당시 대마도 예천원의 주지로 재직 중이었는데, 관음사에서의 복장물 유실에 관해서는 아무런 설명도 없었다.

복장물은 불교연구뿐 아니라, 서지, 직물, 복식, 염료학 등을 비롯하여 당시 민중의 정신세계를 엿볼 수 있다는 점에서 학술적, 문화적 가치가 크다. 그렇기 때문에 부석사 복장물이 발견된 이래 일부가 유실된 채 60년 이상 방치되고 있음은 크게 애석한 일이다. 다행히 1973년 서산 부석사와 근접한 서산 태봉리 문수사(文殊寺)에서 부석사 불상과 같은 시기인 1346년에 조성된 금동아미타여래좌상의 복장물이 조성 당시 그대로 발견된 바 있다. 불행하게도 불상은 1993년 도난당했지만 복장물은 현재 수덕사에 소장되어 있다. 이 복장물은 앞으로 부석사 금동관음상 복장유물의 연구와 복원에 크게 참고가 될 것이다.

부석사 불상은 그 조형상의 우수함과 풍부한 복장물 때문에 불교사, 미술사적으로 중요하지만, 학자들은 발원문에 의해 제작지와 제작연도가 밝혀진 불상이라는 점에서 그 가치를 높게 평가하고 있다. 현재 일본과 한국에 남아 있는 고려 후기 불상 100여 점 중 복장물이 들어 있는 관음보살상으로는 이 부석사 불상이 유일하다는 점에서 그 중요성은 다시 없이 크다고 할 수 있다.

서산과 서산 사람들

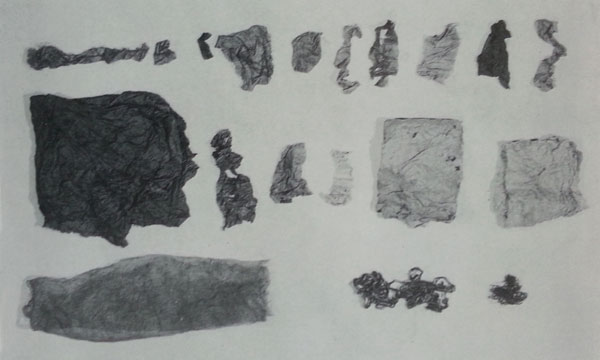

|

| 복장물 중 오방색 실과 의복 파편 / 출처 : 《대마미술》. |

백제, 고구려, 신라가 접경한 군사적 요충지였던 서산은 한강 유역을 상실한 백제시대의 중국에 이르는 관문 역할을 하면서 중국 선진 문물 수입의 주요 거점으로 번창해 왔다. 또한 고려시대에는 개성에 집결되는 전국 12개의 조창(漕倉) 중 영풍창(永豊倉)이 서산에 설치되었고, 또한 삼남 지방의 미곡을 조운으로 수송할 때는 반드시 서산 지역을 거치게 되어 있어, 미곡 집결지로서 서산은 고려 말 왜구의 주요 약탈 표적이 되었다.

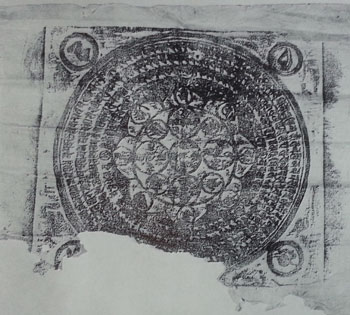

|

| 복장물 중 만다라 / 출처 : 《대마미술》. |

서산은 토산물로 쌀을 비롯하여 보리, 피, 기장, 메밀 등 여러 잡곡을 산출했고, 해산물로는 굴, 낙지, 조기, 청어, 상어 등 서해상의 풍부한 어류를 거두었다. 해마다 공물로 연철, 새털·족제비털과 여우·살쾡이·표범 가죽, 큰새우, 상어 등을 나라에 바쳤다. 이러한 자연산물 외에도 서산에는 염소(鹽所)와 철장(鐵場), 어량(魚梁·고기를 몰아넣어 잡는 작은 어장)이 있었고, 비록 하품을 생산했지만 자기와 도기소도 각기 설치되어 있었다. 일찍부터 중국과 교통하여 불교를 받아들였던 서산 일대에는 오늘날에도 20여 개의 고찰이 남아 있다. 서해안의 여러 포구로 둘러싸인 이곳에는 어선이나 상선, 화물선 등 선박의 제조도 왕성했을 것이니, 사찰의 증축이나 불상의 제작, 선박 제조를 맡은 기술자들을 비롯하여 여러 장인이 이곳에서 활동했음을 알 수 있다. 화려한 대도시는 아닐지라도 다양한 산업 기반을 갖추고 또한 해로교통의 요지이자 불교의 고장으로서 경제적, 문화적으로 활기찼던 당시의 서산을 짐작할 수 있다. 그렇기에 부석사 금동관음보살상 같은 걸작이 이 바닷가 마을에서 평범한 주민들의 힘만으로 태어날 수 있었을 것이다.

서산의 인물로는 통일신라기 대표적 학자인 최치원이 진성여왕 때 서산태수를 역임했다는 기록이 있다. 고려시대에는 송나라 말기 형부상서(刑部尙書·형부의 장관)를 지낸 절강(浙江) 사람 정신보(鄭臣保)가 원나라의 벼슬을 거절한 죄로 서산 지역으로 귀양을 와서 이 지역에 성리학을 전파했다 한다. 일찍부터 불교와 유교의 접점지역이었던 것이다. 정신보의 아들 정인경은 충렬왕 때 대원 외교로 왕을 보필하여 공신이 되고 서산을 본관으로 하사받아 서산 정씨의 시조가 되었다. 한편 서산의 토족인 서산 유씨 가문은 유숙(柳淑), 유방택 등 고려 말 유학자, 충신들을 배출했다. 천문학자였던 유방택은 이태조의 명으로 제작된 천문도인 <천상열차분야지도각석(天象列次分野之圖刻石)>을 직접 제작한 대학자였는데, 조선에서의 벼슬을 사양하고 서산 도비산에 은거하며 절개를 지켰다. 고려 말 대유학자 이제현의 장인은 서산지사(瑞山知事)를 역임한 서중린(徐仲麟)인데, 그의 딸이 이제현의 세 번째 부인이었다. 목은 이색 또한 서산 유씨 가문과 인척의 관계이다. 수도권 밖의 소읍이었지만 고대로부터 서산은 정치, 문화적으로 영향력 있는 인물들이 자취를 남긴 지역이었다.

都飛山의 浮石寺

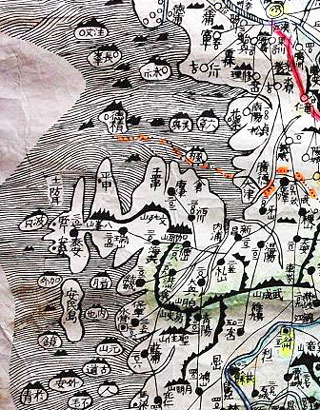

|

| 〈대동여지도〉 서산 부분. |

전설에는 화엄종의 개조이고 관음사상을 널리 전파했던 의상대사가 677년 부석사를 세웠다 하는데, 역시 의상대사가 창건한 경북 영주 부석사(浮石寺)와 흡사한 창건설화가 전한다. 당나라에서 수학하던 의상대사를 사랑한 선묘낭자가 못 이룬 사랑에 대신하여 의상대사의 수호용(守護龍)이 되어 의상대사를 따라 신라로 와서 부석사 창건을 돕기 위해 돌이 되었다는 이야기이다. 설화를 떠나, 신라 통일 직후 왕명으로 삼국(三國)의 요충지였던 영주에 부석사를 세웠던 의상대사가 서해안 삼국의 요충지였던 서산에 부석사를 세웠다는 창건설은 충분히 일리가 있다.

부석사의 이름은 도비산 서쪽 발치에서 바닷물이 빠지면 보이고 물이 들어오면 잠기는 검은 돌섬이 마치 물 위에 떠 있는 듯이 보여 붙여진 이름이라 한다. 현재는 이 일대가 간척지로 매립되어 검은 돌은 더 이상 물에 떠 있지 않다. 하여튼 도비산과 부석사에 “마을이 날고” “돌이 뜬다”라는 기발한 이름을 부여했던 서산 사람들의 상상력과 역동성만은 알아주어야 할 것이다.

부석사는 고려 말 서산 지역에 왜구의 침입이 극심했을 때 폐허가 되었고 조선 초 무학대사가 중건했다 하는데 1454년 편찬된 《세종실록지리지》와 1530년에 편찬된 《신증동국여지승람》에서 부석사의 존재를 확인할 수 있다. 현재 부석사는 조계종에 속해서 예산 수덕사의 말사로 되어 있다.

부석사 관음보살좌상이 조성된 시대적 배경

때는 1330년 2월 1일. 이날 원나라는 충숙왕을 폐위시키고 세자를 고려왕(충혜왕)으로 책봉했다. 당시 충숙왕은 개경에 있었고, 원나라 궁정에서 숙위 중이었던 16세의 세자는 연경의 한 왕궁에서 홀로 즉위식을 가졌다. 원나라의 간섭과 국내 부원세력(附元勢力)의 책동으로 왕위를 지키기 힘들었던 충숙왕은 그 전해인 1329년 10월 세자에게 양위하겠다고 원나라에 상주해 놓은 상황이었다. 따라서 충숙왕의 양위는 이미 예견된 일이었다. 충혜왕의 즉위에 따라 원나라는 사신을 고려에 보내 국새를 가져다가 2월 26일 연경에 체류 중인 충혜왕에게 주었다. 왕의 교체가 고려에 널리 알려졌음은 물론이다.

서산은 비록 정치권에서 멀리 떨어져 있는 소읍이었지만 국왕의 교체라는 중대한 정세에 무지하거나 무감각한 마을은 아니었기에 서산 주민들은 새 왕의 즉위 사실을 잘 알고 있었을 것이다. 더구나 충혜왕은 고려가 부마국이 된 이래 처음으로 고려 왕비에게서 태어난 왕인데, 그의 생모인 충숙왕의 비 덕비(德妃) 홍씨는 서산과는 아산만을 사이에 두고 건너 고을인 남양(南陽, 지금의 수원·화성 지역)의 남양 홍씨 세가 출신이었고, 그곳에는 덕비의 모친이 아직도 생존 중이었다. 더하여 덕비는 출산을 앞두고 있었으므로 세간의 뜨거운 관심을 받고 있었을 것이다. 그로부터 석 달 후 덕비는 둘째 왕자를 출산하는데, 훗날 공민왕이다.

바로 이 무렵 부석사의 관음보살좌상이 봉안된 것이다. 국왕의 교체와 불상의 봉안이 같은 시기에 이루어진 것은 우연의 일치일 수도 있으나, 어쩌면 부석사에서 불상을 조성해 놓고 새 왕의 즉위에 맞추어 봉안 날짜를 잡았을 가능성도 충분히 있다. 이것은 봉안 결연문의 “복원선주부모(伏願先主父母)” 즉 “전왕과 부모에게 엎드려 빌며” 봉안한다는 문구를 보아서도 그렇게 유추해 볼 수 있다.

|

| 유방택이 그린 〈천상열차분야지도각석(天象列次分野之圖刻石)〉, 국보 제228호, 덕수궁 석조전 내 궁중유물전시관에 있는 이 천문도는 가로 122㎝, 세로 221㎝의 검은 대리석에 1400여 개의 별들을 새겨넣은 것으로 남송의 〈순우천문도(淳祐天文圖, 1241)〉에 이어 세계에서 두 번째로 오래된 석각(石刻) 천문도다. |

충렬왕, 충선왕, 충숙왕, 충혜왕은 원의 강압에 따라 부자간에 왕위를 주고 뺏으면서 양위, 폐위, 복위를 거듭하며 반목했고, 이러한 와중에서 충선왕은 친아들인 세자(충숙왕의 형)를 살해했다. 폐위된 충선왕, 충숙왕, 충혜왕은 중국 변방으로 유배당했고, 충혜왕은 유배 도중 사망하게 된다.

이같이 국가는 속국으로 전락하여 상층부가 와해되어 가고 있는 와중에서 진정한 고통은 백성의 몫이었다. 1231년 이래 40여 년에 걸쳐 몽골과의 전쟁을 치르고 삼별초의 반란을 진압했던 고려는 몽골의 속국이 되자마자 1274년과 1280년 두 차례 여몽군의 일본정벌 전쟁을 떠맡으면서 백성들은 피폐해질 때로 피폐해져 있었다. 여기에 왕권의 약화를 책동하여 사리를 탐하는 권문세가들과 함께 타락한 불교세력의 수탈은 속도를 더해가고 있었다. 멸망으로 향하고 있는 현실에서 고난의 끝은 요원하기만 했을 것이다.

이러한 시기 서산의 주민들은 부석사에 관음보살상을 봉안하고 관음의 자비를 간절히 빌었던 것이다. 이것은 현실의 모든 고통을 온몸으로 떠맡아야 했던 이름 없는 백성들의 소박한 자구책이었을 것이다. 그러나 이들이 간절히 사라지기를 빌었던 재앙은 20여 년 후 더 큰 재앙으로 나타났다. 왜구라는 인간 메뚜기들이 떼지어 침입했던 것이다. 나라 전체가 왜구들의 먹이가 되었고, 특히 서해안 포구 마을이었던 서산은 왜구들의 약탈선이 들끓으며 쑥대밭이 되었다. 도비산 부석사는 불타 무너졌고 주민들은 흩어졌으며, 그들이 재앙을 꺼주고 복을 내려주기를 빌며 봉안했던 관음보살상 또한 사라져버렸다.

민중불교 표방했던 신앙결사와 관련 추측

|

| 서산 부석사 / 사진 : 부석사 제공. |

흔히 왕실과 귀족, 고승들의 이름으로 행해진 불교행사는 역사책에 종종 기록되었지만 일반 서민들의 불사는 역사의 기록에서 제외되어 왔다. 그런 점에서 복장물 속에서 나온 발원문은 알려지지 않은 서민들의 종교행사를 알려주는 귀중한 자료이다. 부석사 불상의 발원문 역시 순전히 이름 없는 사람들에 의해 이루어진 역사에 기록되지 못한 사건과 그 주인공들의 모습을 드러내 줄 수 있을 것이다.

부석사 불상의 시주자 32명 중에는 성이 없는 천민으로 보이는 이름도 여럿 섞여 있다. 이런 점으로 보아 불상 결연문은 마을 주민들이 계층 구분없이 한마음으로 유대를 다짐하며 관음상을 조성하고 봉안했음을 말해주고 있다. 이같이 주민들이 평등하게 참여하여 결연을 표방한 것은 고려시대 유행했던 ‘신앙결사’를 떠올리게 한다.

무신집권이 시작되는 무렵인 고려 명종 연간, 당시 타락한 귀족불교에 반발하여 일어난 불교개혁의 움직임이 그것인데, 지눌(知訥)이 이끌었던 정혜결사(定慧結社)와 요세(了世)가 이끌었던 백련결사(白蓮結社)가 대표적이다. 각성한 불교 지도자들과 지식층을 중심으로 교리의 실천을 통해 현실사회의 모순을 극복하려는 이 개혁운동은 신앙결사운동의 형태로 나타났다. 전국의 지방 사찰로 파급된 신앙결사는 지방 토착세력과 서민층의 폭넓은 지지를 모으면서 민중불교를 표방하고 있었다. 이같이 개혁적이고 민중적인 신앙운동은 이후 거국적인 대몽항쟁을 지탱해 준 백성들의 저력이 되었을 것이다. 신앙결사운동은 결국 무신정권과 원나라 세력이라는 현실정치와 타협하게 됨으로써 본래의 성격이 변질되기도 하였지만 세속불교에 대항하는 개혁운동의 맥락은 고려 말로 이어져 여말선초 성리학이 수용되는 바탕을 마련한 것으로 평가되고 있다.

서산 부석사의 불상 봉안이라는 작은 행사가 이러한 흐름과 궤를 함께하는지는 단언할 수 없지만 유사한 사례를 찾아볼 수는 있다. 부석사와 인접한 지역에서 시기적으로 비슷한 무렵인 1346년 장곡사(長谷寺, 충남 청양)의 금동약사여래좌상이 봉안되었을 때나 역시 1346년 문수사(文殊寺·충남 서산)의 금동아미타여래좌상이 봉안되었던 경우를 본다면, 각각의 발원문에는 고위 관리와 그 부인들, 승려, 서민, 천민 등 수백 명이 나란히 이름을 올리고 있다. 다양한 계층의 많은 사람이 평등하게 참여했던 불사이며, 이는 신앙결사의 모습을 보여주고 있다(정은우, 《고려후기 불교조각 연구》, 2004, 문예출판사 75쪽).

부석사의 경우도 이러한 측면에서 볼 수 있을 것이다. 오히려 장곡사나 문수사의 경우에는 참여자들 중에 신원 파악이 가능한 고위 관리나 상층부 부인이 여러 명 섞여 있지만 부석사 불상의 봉안자들은 전원 이름이 전혀 알려지지 않은 순수한 기층민들이었다. 또한 장곡사 불상 발원문이 원 황실과 고려왕실을 축수했고, 문수사 불상 발원문이 봉안자들 개인의 구복을 빌고 있는 데 비해 부석사 불상 발원문은 오로지 모든 중생의 구제만을 빌고 있다. 그뿐 아니라 인연이 없는 중생들을 제도하려는 목적으로 불상을 봉안한다고까지 밝히고 있다. 무엇보다도 부석사 불상의 발원문은 특이하게도 ‘결연문’으로 되어 있는 점에서 지방 주민들의 신앙결사적 성격을 일층 농후하게 보여준다고 할 수 있다.

앞으로 부석사 불상의 출현을 계기로 이 불상의 조성 배경뿐 아니라 일본으로의 이동 경위가 규명됨으로써 고려 말 서산 지역의 모습을 조금이라도 복원할 수 있는 한 가닥 길이 열리기를 기대해 보면서 다음 호에는 불상의 일본으로의 이전과 왜구의 약탈 가능성을 살펴보고자 한다.⊙