許文道

⊙ 1940년 출생.

⊙ 서울대 농대 졸업. 일본 도쿄대 사회학 박사 과정 수료.

⊙ 조선일보 도쿄특파원, 駐日대사관 공보관, 문화공보부 차관, 대통령정무1수석비서관,

국토통일원 장관 역임.

⊙ 1940년 출생.

⊙ 서울대 농대 졸업. 일본 도쿄대 사회학 박사 과정 수료.

⊙ 조선일보 도쿄특파원, 駐日대사관 공보관, 문화공보부 차관, 대통령정무1수석비서관,

국토통일원 장관 역임.

- 조선백자.

지난 백 년간의 역사 속에서 사람 하나를 찾고자 한다.

국가폭력을 앞세워 조선땅을 깔고 앉았던 일본사람들, 그 국가가 하늘의 불칼을 맞고 깨어지니, 하루아침에 이들은 바닷속으로 사라져야 했다.

반도에서의 일제(日帝)의 마지막 모습을 그린 <조선종전(終戰)의 기록>(森田芳夫)은 일본사람들의 반도 철수 기록이기도 하다. 이에 의하면 조선의 일본인구는 강제합방을 했을 때 17만명이었던 것이 광복 전해에는 71만명으로 불어나 있었다. 이들의 섬나라 귀환이 모두 끝나는 것은 광복 다음 해인 1946년 말쯤이었다. 이렇게 많은 사람들이 조선땅에서 살다 갔으면, 71만명 모두가 일제의 폭력장치는 아니었을 테고, 보통사람들이 한 민족을 쇼와(昭和)군벌처럼 모조리 모질게 노예취급하기도 어려웠을 테니까, 어딘가에는 조선사람들 가슴에 남는 사람이 없을 수 없을 것이다.

긴 세월 역사의 풍화작용과 양(兩) 민족 간의 애증의 풍상을 뚫고 조선사람들의 가슴에 남은 사람이 어디 없을까. 한 사람 있었다.

그 이름 아사카와 다쿠미(淺川 巧, 1891~1931년), 서울 망우리 공동묘지에 묻혀 있다. 그가 세상을 떠난 지 50년도 더 지난 1984년, 임업시험장 직원 일동 이름으로 세워진 묘비에는 ‘한국의 산과 민예(民藝)를 사랑하고 한국인의 마음속에 살다 간 일본인, 여기 한국의 흙이 되다’라고 적혀 있다.

한국인이 보존하는 단 하나의 日人 무덤

묘를 돌보고 있는 임업연구원의 책임자는 “선생의 묘는 단 하나, 한국인에 의해 보존되고 있는 일본인의 무덤”이라고 말하고 있다.

총독부의 고관도 아니고, 고명한 학자도 아니고, 일제의 조선군 간부도 아니고, 사업가도 아니었던, 아사카와 다쿠미가 요새 와서 세상에, 한일양국에 걸쳐 더욱 알려지고 있는 것은 도쿄(東京) 쓰다주쿠(津田塾)대학의 다카사키 소지(高崎宗司) 교수 때문이다.

다카사키 교수는 아사카와가 생전에 근무했던 청량리 임업시험장을 중심으로 연고자를 찾아 수십 번 한국을 드나들고 숨어 있던 자료를 발굴하여 1982년에 그의 전기 <조선의 흙이 된 일본인 아사카와 다쿠미의 생애>(草風館·東京)를 펴냈다. 한국어 번역판(이대원역, 나름)은 1996년에 나왔다. 1997년 다카사키 교수는 초판이 불러일으킨 관심 속에 모여든 자료를 보태 전기의 증보신판을 내놓았다. 전기의 감동이 번져나면서, 아사카와를 제재로 한 소설도 나왔다(江宮降之, <白磁の人>, 河出書房新社, 1994, 국역, 박종균 옮김<백자의 나라에 살다>, 〈백자의 사람〉 영화제작위, 2005).

전기나 소설을 통해 느껴지는 아사카와는 예수 같은 데가 있는 사람이다. 예수가 일제시대에 일본사람으로 태어났다면 아사카와처럼 살다 가지 않았을까, 그렇게 느껴지는 사람이다.

인간은 보통 그가 속하는 민족에 의해 공유된 어떤 편견으로부터는 해방되기 어렵게 만들어져 있다. 그런데 아사카와 다쿠미는 일본인 일반이 조선인에 대해 일상적으로 갖고 있는 편견으로부터 완전히 자유였다.

직책이 임업기수(技手)이니까, 말단이지만 총독부 관리인데, 그의 일상은 핫바지 입고 조선말 하면서 산판 일꾼들과 한 덩어리가 되어 뒹굴었다. 그러면서 그의 생활 주변에 지천으로 널려 있는 바닥 사람들을 많지 않은 월급을 털어가며 힘자라는 대로 도왔다.

그는 요새로 치면 농고(農高) 정도의 학력이었지만, 도자기 연구를 기연으로 알게 된 일본의 제일급 인텔리들을 향해서도 사랑을 발신할 수 있었고, 혼(魂)의 반향을 불러낼 수 있었다. 조선사람, 일본사람, 유식, 무식, 빈부귀천 가릴 것 없이 사랑을 쏟았고, 사랑을 불러냈던 것 같다.

일제치하 경성제대 교수·법문학부장이었고, 뒷날 일본 문부대신까지 하게 되는 철학자 아베 요시시게(安倍能成)가 아사카와가 죽고 나서 쓴 추도문에 다음 같은 부분이 보인다.

사랑을 쏟았고, 사랑을 불러냈던 사람

“다쿠미 씨는 내가 가장 존경하는, 가장 호애(好愛)하는 우인이었다. … 다쿠미 씨는 사람은 겁내지 않고 신(神)만을 겁낸 독립자유하는 사람이었다. 다쿠미 씨는 관위(官位)에도 학력에도 권세에도 부귀에도 기대지 않고, 그 인간의 힘만으로 당당하게 살고 갔다. … 이 같은 사람의 상실이 조선의 커다란 손실인 것은 물론이지만, 나는 더욱 크게 이것을 인류의 손실이라고 말하는 데 주저치 않는다. 골동(骨董)을 애완(愛玩)하는 자는 많으나, 참으로 예술을 사랑하는 자는 많지 않다. 그러나 예술을 사랑하는 것보다 더욱 어려운 것은 실로 인간을 사랑하는 것이다. … 특히 내지인(일본인)이 조선인을 사랑하는 것은, 내지인을 사랑하는 것보다 한층 곤란하다. 감상적인 인도주의자도 추상적인 자유주의자도, 이 실제 문제의 앞에서는 바로 낙제하고 만다.

예술의 애호자이고, 독립불기(獨立不羈)의 성격자이면서, 자기 단 한 사람만의 경지를 즐기는 법을 그렇게까지 터득하고 있던 우리 다쿠미 씨는, 참으로 유례가 드물게 감정이 따뜻하고, 동정이 풍부한 사람이었다. 그리고 그것이 실로 조선인에 대해 특별히 깊이 있게 나타났다. … 다쿠미 씨의 생애는, 칸트가 말했듯이, 인간의 가치는 실로 인간에 있는 것으로서, 그보다 많지도 적지도 않다는 것을 실증해 보였다. 나는 마음으로부터 인간 아사카와 다쿠미 앞에 머리를 숙인다.”

아사카와 다쿠미의 인간성에 대한 이 이야기는, 칸트 철학자인 아베(安倍能成)가 경성(京城)제국대학 교수 십수 년을 도중에 청산하고 귀국한 것과 관련하여 다른 글에서 해보이고 있는 다음의 고백을 통해 더욱 돋보이는 데가 있다.

“내가 나 자신에 대해서나 조선에 있는 일본인에 대해서나, 가장 모자란다고 생각한 것은, 일본인이 조선인의 장점, 미점(美點)을 인정하지 않으려 하는 것이다. 대체로 교육이란 것은 상대의 장점, 미점을 발견하지 않고는 되는 것이 아니다. 내가 조선을 도중에 떠났던 것도, 내 스스로의 이 정신의 결여가 나의 조선생활을 불안케 했기 때문이었다.”

종교철학자이면서 일본 민예운동의 창도자였던 야나기 무네요시(柳宗悅)는 서울 이문리에서 거행된 1931년 4월 2일 장례현장에 일본에서 달려와 추도사를 했다. 다쿠미의 인간성을 알려주고 있다.

“아사카와가 죽었다. 돌이켜 메워 볼 수 없는 손실이다. 그렇게도 조선에 대해 안으로부터 알고 있는 사람을 나는 따로 알지 못한다. 진정으로 조선을 사랑하고, 조선인을 사랑했다. 그리고 참으로 조선인으로부터 사랑을 받았다. 죽음이 알려졌을 때, 조선인들이 보인 열정은 그 유가 없는 것이었다. 조선사람들이 관을 서로 메려고 하여, 조선의 공동묘지에 묻혔다.

나와는 오랜 교우(交友)이다. 그가 없었으면 조선에 관한 나의 작업은 절반도 이룩할 수 없었을 것이다. 조선민족 미술관은 그의 노력에 힘입은 바 크다. 거기에 소장되어 있는 물품은 그가 수집한 것이 많다. … 나는 그 모든 것 중에서도 특히 그를 인간으로서 존경했다. 나는 그 사람만큼 도덕적으로 성실성을 갖는 사람을 따로 알지 못한다. 그는 명민한 두뇌와 따뜻한 눈의 소유자였다. 게다가 그것을 넘어 나를 끈 것은 그 성실한 혼이었다. 그 사람만큼 사(私)가 없는 사람도 드물 것이다. 그 사람만큼 자기를 버리는 것이 가능한 사람도 세상에는 많지 않을 것이다. 그의 보조로 공부를 한 조선사람은 적지 않다. 나는 그의 행위로부터 얼마나 많은 것을 배웠던 것인가. 나는 내 친구의 한 사람으로 그를 가진 것을 명예로 느낀다.

나는 지금부터 얼마나 더 살지 알지 못한다. 하지만 남은 생애에서 그의 뜻을 조금이라도 이어받는 일을 해내고 싶다. 그는 죽었지만, 내 마음에 살아 있는 그는 아직도 죽지 않았다.”(<조선의 흙이 된 인본인>)

일본인이여! 이사람을 보라.

다카사키 소지는 다쿠미를 다룬 소설 <백자 같은 사람>이 나오고 나서, 다쿠미의 고향인 야마나시 현(山梨縣)의 신문에 글을 실어, 작가의 집필의도뿐만 아니고, 한일 간에 걸려 있는 숙제 같은 어떤 소망을 드러내 놓았다.

“작가 에미야는 ‘그 시대에 이런 일본인이 있었다는 사실을 한일 양 국민이 한 사람이라도 더 알게 되었으면…’하는 희망으로 이 책을 썼다고 한다. 일본이 조선을 식민지로 하여 지배하고 있었고, 일본인에 대한 조선인들의 반감이 지금보다도 훨씬 더 했던 그 시대에 조선을 사랑하고, 조선사람들의 사랑을 받았던 아사카와 다쿠미의 생애를 앎으로써, 오늘날의 일본인들이 조선 민족 나아가서는 아시아인들과 공생할 수 있는 실마리를 찾아보고 싶다는 생각이었을 것이다.”

우리가 다쿠미에 주목하는 이유도 한일 양 민족의 공생(共生) 과제와 닮은 데가 있다. 21세기가 되어 세계사의 중심무대가 동(東)아시아로 옮겨져 오는 추세는 확실해지고 있다. 이는 동시에 한일 양 민족의 마음을 한번 합쳐야 달성할 수 있는 과제 앞으로 밀어 놓고 있다. 중국과 더불어 동아시아의 평화구조를 반석 위에 올리고 이를 통해 세계평화를 떠받치는 것은 양 민족이 마음을 한번 합쳐서 비로소 가능해지겠기 때문이다. 현재의 이해타산에 의한 정치, 경제, 외교관계로는 마음의 대화는 겉돌 뿐이라는 것을, 독도 문제만 해도 그렇고, 그동안 해 보고 다 알고 있는 것 아닌가.

양 민족의 마음을 합치는 일은 꽤 이상주의로 들릴 수도 있겠지만, 그것이 갖는 고도의 현실성과 전략적인 유효성에 눈이 가야 할 것이다.

다쿠미에 주목하는 이유는 그의 마흔 남짓한 길지 않은 삶이, 한일 양 민족 간에 마음의 대화를 가능케 하는 조건을 전신으로 알게 하기 때문이다.

첫째로 다쿠미는 자기 주변 사람들과 달리 혼자만 잘살아 보겠다고 들지 않았다. 일본의 근대란 동아시아 문명권에서, 일본 혼자만 잘났고, 일본 혼자만 잘살아 보겠다 하는 도국주의(島國主義)를 일본사람 아무도 의문치 않는 시대였다.

이 같은 민족의 기후(클라이밋) 속에서 다쿠미는 도국주의를 철저하게 던져버린 삶을 조선사람 속에서 살았던 것이다.

개다리소반이 불러낸 조선사랑

둘째로 다쿠미는 조선의 도자(陶磁)와 목공예에 눈이 가서 조선의 미(美)를 보았다. 그 같은 미의 작자들에 대한 추구를 통해 문화적 정체성(cultural identity)이 엄연한, ‘풍격(風格)을 잃지 않은’ 조선민족의 범할 수 없는 실재에 그의 삶은 가서 닿았다. <조선의 소반>과 <조선도자명고(陶磁名考)>(심우성 옮김, 학고재 펴냄)는 그 같은 탐구의 결과이다.

셋째로 다쿠미는 민족 같은 것에 구애됨 없이 인간에 대한 보편사랑을 높은 수준으로 살아낸 사람이었다.

다쿠미의 사랑이 민족의 벽을 넘는 보편성이 있었음을 <백자 같은 사람>의 작가 에미야(江宮)가 증언하고 있는 것에 주목한다.

“나는 아사카와 다쿠미의 발자취를 추적하면서, 그 시대적 상황에서 어떻게 그렇게까지 조선사람들을 따뜻하게 대하는 일이 가능했을까, 하는 의문을 항상 가지고 있었다.

단순히 크리스천이었기 때문이라고만 대답하기 어렵다.

그래서 한 가지 알게 된 것이 있다. 다쿠미는 조선사람들에게만 특별히 따뜻했던 것이 아니고, 일본사람들에게도 따뜻했던 것이다. 그뿐인가. 그릇에도 소반에도 산천초목의 모든 것에도 정을 주었다.”

다카사키는 다쿠미의 조선에서의 삶을 간략히 스케치하며, 왜 한국사람들이 다쿠미의 묘를 돌보고 있는지, 그 이유로 연결시켜 놓았다. 다카사키는 아마도, 다쿠미는 오늘날도 한국사람들과 대화하고 있다고 여기는 게 아닌가 싶다.

“아사카와 다쿠미는 지금부터 반(半)세기도 전에 살았던, 일개 농림 기수에 불과한 사람이었다. 세속적인 의미로 말하자면 결코 ‘위대한 인물’이 못 된다. 그러나 대부분의 일본인이 조선인에게 일본어나 일본문화를 강요하면서, 조선의 고유한 언어나 문화는 거들떠보지도 않았던 그 시대에, 조선 말을 배우고 조선사람들과 친하게 사귀며 그 땅의 문화와 자연을 사랑하여 묵묵히 맡은 일을 하다가, 죽어서는 그 땅의 흙이 되었다. 당시의 조선인에 대한 차별이나 멸시 풍조에는 전혀 아랑곳하지 않고 조선민족과 그 문화를 이해하려고 한, 일본인으로서는 보기 드문 삶의 태도로 일관했던 생애였다. 그랬기에 지금도 한국사람들은 아사카와 다쿠미의 묘를 돌보고 있는 것이다.”(〈조선의 흙이 된 일본인〉)

다쿠미의 사명

1920년 5월 야나기(柳宗悅)가 조선여행을 하고서 쓴 기행문에 다쿠미로부터의 것으로 보이는 편지가 인용되어 있다.

“… 일본사람과 조선사람이 서로 신뢰하는 진정한 평화는 종교적으로 각성해서 서로를 이해하는 길밖에 달리 없음을 절실히 느꼈습니다.

저는 처음 조선에 왔을 무렵, 조선에 산다는 것이 마음에 걸리고 조선사람에게 미안한 마음이 들어, 몇 번이나 고향에 돌아갈까 생각했습니다. …

조선에 와서 조선사람에게 아직 깊이 친밀감을 느끼지 못했던 무렵, 쓸쓸한 마음을 달래주고 조선사람의 마음을 이야기해 준 것은 역시 조선의 예술이었습니다.

저는 기도할 때 늘 ‘내가 조선에 있는 것이 언젠가는 무슨 일에 요긴하게 쓰일 수 있도록 해 주소서’하고 빌며 쓸쓸한 마음에 희망을 가져왔습니다. …”(柳宗悅, 〈조선과 그 예술〉)

다쿠미는 조선에 와서 사는 것의 의미를 두고서 한때라도 고뇌했던 것 같다. 조선생활이 ‘언젠가는 무슨 일에 요긴하게 쓰일 수 있기를’이란 그의 기도는 그가 초월자로부터의 어떤 사명 앞에 스스로를 열어 놓고 있었다는 것 아닌가.

그 사명의 성격을 알아본다.

다쿠미가 서울에 온 것은 1914년 5월이다. 일자리는 총독부 산림과 용원(傭員). 5년 지나 3·1운동이 났던 해의 11월 25일자 총독부 기관지 <경성일보>에는 사장 가토 후사조(加藤房藏)가 쓴 글이 실렸다. ‘조선사람들이 자진해서 해야 할 일은, 망상에 사로잡혀 독립운동이니 뭐니 하는 미친 행동이 아니라, 분발 노력하여 지덕(智德)을 닦고 산업을 일으킴으로써, 동양의 위대한 국민으로 실력을 양성하는 데 있다’라고 했다.

조선을 위하는 척하는 사기적이고도 방자한 위선이라 할 것이다. <다쿠미의 생애>의 저자인 다카사키는 3·1운동에 대한 이런 식의 대응이 당시 “일본의 거의 모든 지식인에게 공통’이었다고 증언하고 있다.

다쿠미는 총독부 용원에 불과했지만, 생활 주변에서 조선사람들을 공부도 시키고, ‘지덕’을 닦는 데 여러 가지로 기여가 있었으니까, <경성일보> 사장의 소망선상에서 다쿠미의 사명을 보려고 든다면 볼 수 있을 것인가. 긴말 필요 없이 아닐 것이다. 조선의 문화정체성(cultural identity)에 눈이 갔던 다쿠미의 마음이 거니는 들판은 전연 달랐다.

사명을 앞에 두고 산 다쿠미

앞에서 나왔던 아베 요시시게(安倍)의 글의 마지막 부분에는 조선사람들이 조선식으로 다쿠미의 관을 메고 장사 지낸 것을 들어 ‘강요되지 않은 내선(일본, 조선) 융화의 미담’이라 하고 있다. 아베는 다쿠미의 인간을 평가했지만, 동화(同化)의 테두리 안에서 조선사람들을 순치해 낸 모델로 보는 구석이 있었던 것이다.

동화를 ‘풍격 있는 조선문화’의 파괴로 보는 다쿠미가 이런 곳에 사명을 느꼈을 것 같지는 않다. 다쿠미의 삶의 자세가 일제의 ‘통치정책에 이용당할 위험성’을 갖고 있다 하는데, 평론가의 언설일 뿐이다. 다쿠미가 상관할 일은 아닐 것이다. 다쿠미의 마음의 세계는 일제의 권력현상 밖에 있었던 것이다.

그동안 관심도 가져보지 못했다가, 한국에 와서야 다쿠미의 행적을 알게 된 일본 외교관이나 상사원들이, 돌아갈 때에 임하여, ‘일제시대에도 이렇게 훌륭한 일본인이 있었다는 사실에, 구원받은 듯한 기분이 들었다’고 한다는 것이다.

이들이 다쿠미를 모르고 돌아가는 것보다는 낫다. 그러나 다쿠미는, 과거를 정리하여, 미래지향의 출발점을 만들지 못하는 사람들한테 면책(免責) 사유 정도로 역할하기를 바라지는 않았을 것 같다.

한국의 한 도자기 수집가는, 야나기나 아사카와 형제처럼, 일본사람인데도 식민지 상황에서 조선문화에 빠져들고, 조선사람들과 어우러져 돌아갔던 다쿠미의 행적이 가질 수 있는 위험성을 지적했다. 그는 ‘우리(조선사람)로 하여금 우리 자신을 한층 더 비하하게 만드는 결과를 초래한 것은 아니었을까’(<아사카와 다쿠미의 생애>)라고 했다.

조선문화가 타국(他國) 사람의 호의 하나라도 고깝게 생각할 만큼, 그렇게 궁색한 게 원래 아니었다.

100년의 고지에 선, 오늘 아사카와 형제와 야나기의 사적에 대해 한마디 한다면, 식민지가 되어도 범해지지 않는 조선문화의 풍격이 눈과 가슴이 있는 이들에게 품을 연 것이 다쿠미 현상이라 할 수도 있는 것이다.

다쿠미가 조선에서 살았을 당시에 조선사람들의 최대의 과제는 독립이었으니까, 조선독립과 관련하여 조선사람과 친했던 다쿠미의 사명은 생각해 볼 수도 있는 것일까.

다카사키는 이와 관련하여 다쿠미를 달갑지 않게 보는 한 평언을 <아사카와 다쿠미의 생애> 초판의 한국어 번역판에서 소개하고 있다.

다카사키의 책을 읽은 한국의 한 친구가 서울의 식사자리에서 다카사키에게 한 얘기이다.

“아사카와는 정말 좋은 사람이긴 하지만, 한국의 민예나 문화를 일본에 소개하는 것만으로 그친 것은 아쉬운 일입니다. 당시 한국인들에게 가장 절실한 문제였던 독립을 위해 한국인과 힘을 합쳐 싸운 일본인이야말로 기릴 만한 사람이라고 생각해요.”

다쿠미 주변에 한일소통

이 사람은 일제 때의 한 조선 공장에서 조선노동자들과 함께 광복을 위해 싸우다가 옥고를 치른 사람의 경우를 들어 조선인의 진짜 친구라고 했다는 것이다.

한마디 한다면 식민지하에서 독립운동이란 일차적으로 조선사람의 권리라는 것이다. 조선사람도 다 못하는 독립운동을 다른 나라 사람에게 기대할 것인가. 그리고 한 민족이 집단으로서 갖는 오명을 혼자만 벗어나려는 몸짓의 주인공치고 아이덴티티(정체성)가 튼실한 사람은 드물고, 그 같은 인격이 사랑의 생산자이기는 어렵다는 사실만 지적하겠다.

마무리한다면, 다쿠미라는 인간을 조선 독립운동과 관련하여 저울에 다는 것은 맞지 않다.

주목할 것은, 한일 양 민족의 소통이 가장 어려웠던 조건 속에서, 다쿠미라는 인간 주변에 양 민족 간의 완벽한 소통 실례가 만들어졌다는 사실 그것이다. 그리고 더욱 주목할 것은, 이 일을 통해, 다쿠미가 도달한 인간의 고지에서 보여준 보편사랑 그 자체이다.

다쿠미는 21세기 세계사상의 동아시아 시대에 동아시아 공동체를 만들어낼 하나의 삶의 모델일 수 있다. 이 부근에 초월자는 다쿠미의 사명을 설정해 놓았을 것 같기도 하다. 앞에서 그의 삶의 세 가지 측면을 보았다. 도국주의의 극복, 한 민족의 문화정체성에 대한 감도(感度), 보편사랑의 실천이 그것이다. 한일 양 민족이 함께 바라보기에 모자랄 것 없는 다쿠미의 우람한 인간상은 하나의 희망이다.

아사카와 형제와 야나기 무네요시

야나기(1889~1961)는 동경대학 출신의 종교철학, 문예평론가로 다이쇼 데모크라시기의 제일급 지식인이었다. 아사카와 형제와는 동떨어진 세계에 있는 그가 이들과 인연이 맺어지는 것은 조선백자(白瓷) 때문이었다.

형 노리타카(伯敎·1884~1964)는 초등학교 미술교사로 조선에 왔던 첫해에 서울의 어느 고물상 전등불 밑에서 백자 달 항아리 하나에 눈이 갔고, 청자 말고는 눈여겨보는 사람이 없던 시절이라 싼값에 손에 넣었다. 이듬해인 1914년에, 형 아사카와는 백자 항아리 하나를 들고 도쿄 근교로 야나기를 찾아갔다. 그 무렵 근대 서양 미술에 집중해 있던 야나기가 로댕을 소장하고 있다는 소문을 듣고 그것을 보기 위해서였다. 야나기는 백자 항아리를 보는 순간 백자의 아름다움에 매료되었고, 1916년에는 처음으로 백자의 나라를 보려고 조선여행을 하게 된다. 야나기가 동생 다쿠미의 인간상을 접한 것은 이때였다.

아사카와 형제를 통한 조선백자에의 개안(開眼)이 야나기의 조선문제 관련 사상을 심화시켰다. 야나기의 전기의 필자인 철학자 쓰루미 ?스케(鶴見俊補)는 이와 관련해서 다음과 같이 썼다.

“야나기 무네요시는 (원래) 시사(정치) 문제에 민감히 반응하는 사람이 아니었다. 그런 사람이 3·1운동 이후 적극적으로 조선에 대해 발언하고, 군국주의하에서도 조선을 일본과 별개의 나라(민족문화)라고 보는 입장을 바꾸지 않았던 것은, (당시의 일본 풍토에서는) 당돌하다는 느낌이 들 정도였다. 그것은 정의(正義)를 추상적으로 주장하는 것이 아니었다. 야나기와 친했던 아사카와 노리타카, 다쿠미 형제에 대한, 그리고 이들 형제를 통해 알게 된 조선사람에 대한 존경과 사랑에서 솟아난 자연스러운 감정이 뒷받침된 사상이었다.”(柳宗悅, 平凡社選書)

일본에도 진실과 양심을 놓지 않으려는 사람들은 있다. 쓰루미는 “그 옛날도 지금도 조선사람과 일본사람과는 마음을 열고 사귀기가 어렵다”고 현실을 먼저 직시하고 있다. 그 위에, 경성제국대학 교수 아베 요시시게가 통찰했듯이 그들보다 더 깊은 곳에서 조선사람과 소통했던 아사카와 다쿠미를 주목했다. 그러고서 쓰루미는 다쿠미가 심혼의 교류를 했던 야나기의 조선문세사상의 도달점을, 야나기의 전기에서 풀어놓았다.

조선의 예술만큼 내 마음 울린 것 없어

야나기는 1920년에 쓴 ‘조선의 벗에게 보내는 서(書)’(<조선과 그 예술>, 일본민예협회)에서 ‘나는 당신들의 조상의 예술만큼 내 마음을 울리어 열어주는 예술을 따로 갖고 있지 못하다’고 했다. 야나기는 조선의 미(美)에서 더욱 나아가 미의 작자를 추구하여, 독자의 문화전통을 갖는 ‘민족’을 이미 망한 나라에서 발견한 것이다.

일본 사상계는 야나기의 특색으로 ‘고대로부터 끊임없이 외압에 시달리면서도, 드디어 오늘에 이르기까지, 그 민족 고유의 문화와 풍격을 잃지 않은 조선민족을 찾아낸 것’이라 했다. 이는 많은 다른 일본사람이 엄두 못 낸 일이라는 것이다.

야나기는 나아가 이렇게도 생각한다.

‘일본사람들이 마음을 비우고, 일본에 대해 알아본다면, 일본의 보물이라고 하는 것의 많은 것이 실은 조선인이 만든 것임을 알 것일 터이고, 일본은 문화의 성립을 조선에 힘입고 있음을 인정하지 않을 수 없을 것이다. 이렇게나 은혜를 입고서도, 지금 일본은 조선의 문화를 파괴하는 것으로서 (그 은혜에) 보답하고 있다’는 것이다. 여기서 야나기(柳)는, 자기 하나의 개인의 책임을 넘어 민족의 책임에 당도한다.

‘조선의 벗에게 보내는 서’에 다음과 같이 썼다.

“나는 그것이 나 자신의 행위는 아니라고 해도, 적어도 일본이 부정(不正)했다고 생각되는 경우에, 일본에 태어난 한 사람으로서, 여기 나는 그 죄를 사죄하고 싶다고 생각한다. 나는 가만히 신을 향해 그 죄의 용서를 빌지 않고는 배길 수 없다.”

조선 민족의 고유성을 발견한 야나기는 일본제국 당국의 대(對)조선 동화교육 및 동화정책을 통렬히 비판하고 있다. 야나기는 동화교육의 예로서 조선인여학교에서 당국이 보다 고등하고 격조 있는 조선 자수(刺繡)를 체쳐 두고 일본자수를 가르치는 것을 일본지배자들의 교육의 죄악이라 하고 있다.

일본제국의 동화주의를 부정하는 야나기의 사상은, 곧 조선의 독립을 긍정하는 것으로서, 결국 인간평등의 사상, 민족평등의 사상인 것이다. 야나기는 ‘민족 상호의 존경을 일본인·조선인 관계에 가져오려 했다’ 하겠는데, 그러기도 전에 아사카와 다쿠미는 일본제국의 식민지 한복판에서, 한일 양 민족 상호 존경을, 추상적인 사상으로서보다는 몸으로 살고 간 것이다. 야나기 사상의 근원에 다쿠미가 있었던 것이다.

야나기는 1920년대에 이미 일본제국주의의 멸망을 내다봤다는 얘기를 듣는다. 1922년에 출간된 저작 <조선과 그 예술>의 서문에서 야나기는 그의 일본동포를 향해 다음과 같이 호소하고 있다.

“군국주의를 빨리 방기(放棄)하자. … 스스로의 자유를 존중하는 것과 함께 타인의 자유를 존중하자. 만약에라도 이 인륜을 짓밟는다면, 세계는 일본의 적(敵)이 될 것이다. 그렇게 된다면 망하는 것은 조선이 아니고 일본이 아닐 것인가.”

식민지배의 책임

한 국가가 한 국가를 식민지배한다는 것은, 아무리 합법, 비합법의 수단으로 치장했다 하더라도, 국가의 살해행위인 것이며, 한 민족문화와 인간성의 지속적 파괴행위인 것이다. 일본이 제2차 세계대전에 패하고 나서, 전쟁책임을 묻는다고, 도쿄전범재판도 하고, 그것이 미진했다고 요즘에까지 ‘전쟁책임’ 운운하는 문제제기와 서책이 끊이지 않고 있다.

일본의 경우 전쟁책임보다 더 큰 책임인 식민지배의 책임이 물어지지 않고 있는 현실을 의아스럽게 생각한 한 사상가가, 누군가 식민지배의 책임을 일본사람으로서 자각한 사람은 없을까 하고 찾았다. 그래서 부닥친 사상가는 야나기 무네요시였던 것이다.

문제제기를 하고 나온 일본의 사상가 우부가타(幼方直吉)는 프랑스인 사르트르가 프랑스의 식민지인 알제리 해방운동에 협력한 것에 주목하면서, 전후 일본의 윤리적 재생을 위한 입각점을 찾으려 든 것 같다. 사르트르는 알제리 해방운동에의 협력을 프랑스 자신의 문제로 보았다는 것이다. 그것은 ‘외국의 사업에 봉사하는 것이 아니고, 프랑스인 자신을 위해, 그들 자신의 자유와 장래를 위해 행동하고 있는 것’이라고 사르트르는 강조했다.

우부가타(幼方)는, 야나기가 조선예술에의 경도(傾倒)를 통해, 조선의 문화, 전통과 조선의 민족을 발견하고, 일제의 동화정책의 비인도성을 규탄하는 데 이르러서 식민지배의 가장 원리적인 부정의 한 전형을 보았을 것이다.

야나기는 없앨 수 없는 것을 없애려고 든 일본제국주의의 오착에 대한 추궁의 고삐를 놓지 않았다.

야나기의 정신은 ‘한일강제병합 후에도 조선이 일본과 하나의 나라가 된 것을 인정하지 않고 있다. 여전히 조선과 일본을 ‘두 개의 나라’로서 말하고, 일본이 폭력으로 조선을 취한 것을 인정하지 않는 것이다.’

식민지배 책임 안 지고 활력 안 생겨

“나는 지금 두 개의 나라에 있는 부자연스런 관계가 바로잡아지는 날이 올 것을 간절히 바라고 있다. 참으로 일본한테는 형제인 조선은 일본의 노예여서는 안 된다. 그것은 조선의 불명예이기보다는, 일본한테 치욕의 치욕이다.”(<조선의 벗에게 보내는 서>)

야나기 조선관의 심오한 사상성이 일본 안에서 더욱 주목을 끌게 된 것은 제2차대전 후라고 한다.

일본사상계가 야나기가 타계하고 5년이나 지난 1960년대에, 야나기의 조선관을 일본사람 스스로에 의한 식민지배에의 책임의 자각으로 읽어낸 것은 주목할 만하다(幼方直吉, ‘日本人의 朝鮮觀 柳宗悅을 통해서, <思想> 1961년 10월호).

아사카와 다쿠미의 삶의 관념적 복사판이 야나기의 사상이었음을 인정한다면, 식민지 조선에서 살다 간 다쿠미에게 초월자는 보다 원대한 사명을 부여했는지도 모른다. 일본사람들이 조선에 대한 식민지배의 책임을 스스로 자각하는 데는 다쿠미의 삶과 야나기의 사상은 시사적일 수 있을 것이다.

한 사회가 딛고선 발판에 윤리적인 확신이 없으면, 선단적이고, 이상을 안고 있는 사상도 그 사회에 활력을 주지는 못한다. 우부가타는 일본이 조선에 지고 있는 죄책 많은 윤리의 짐을 눈감고 지나온 것이 “메이지(明治), 다이쇼(大正), 쇼와(昭和)를 통해 일본인의 사상에서 활력을 앗아갔다”고 했다. 자유다, 데모크라시다 좋은 얘기 아무리 떠들어도, (민족의 벽을 넘는 보편지향 없이) ‘일본 국내만의 것으로 끝날 때에는 허망할 뿐이다’고도 한다.

일본사람들이 오늘이라도 다쿠미의 삶과 야나기의 사상에 촉발되어, 식민지배의 책임을 자각하고, 윤리적으로 재생하여, 다시 한 번 활력과 역동성이 넘치는 사회가 되어, 동아시아 공동체의 마당을 여는 데 앞장설 수 있기를, 다쿠미는 천 년을 두고 흐르는 한강수를 내려다보는 망우리 언덕에 누워 챙기고 있을 것이다.⊙

국가폭력을 앞세워 조선땅을 깔고 앉았던 일본사람들, 그 국가가 하늘의 불칼을 맞고 깨어지니, 하루아침에 이들은 바닷속으로 사라져야 했다.

반도에서의 일제(日帝)의 마지막 모습을 그린 <조선종전(終戰)의 기록>(森田芳夫)은 일본사람들의 반도 철수 기록이기도 하다. 이에 의하면 조선의 일본인구는 강제합방을 했을 때 17만명이었던 것이 광복 전해에는 71만명으로 불어나 있었다. 이들의 섬나라 귀환이 모두 끝나는 것은 광복 다음 해인 1946년 말쯤이었다. 이렇게 많은 사람들이 조선땅에서 살다 갔으면, 71만명 모두가 일제의 폭력장치는 아니었을 테고, 보통사람들이 한 민족을 쇼와(昭和)군벌처럼 모조리 모질게 노예취급하기도 어려웠을 테니까, 어딘가에는 조선사람들 가슴에 남는 사람이 없을 수 없을 것이다.

긴 세월 역사의 풍화작용과 양(兩) 민족 간의 애증의 풍상을 뚫고 조선사람들의 가슴에 남은 사람이 어디 없을까. 한 사람 있었다.

그 이름 아사카와 다쿠미(淺川 巧, 1891~1931년), 서울 망우리 공동묘지에 묻혀 있다. 그가 세상을 떠난 지 50년도 더 지난 1984년, 임업시험장 직원 일동 이름으로 세워진 묘비에는 ‘한국의 산과 민예(民藝)를 사랑하고 한국인의 마음속에 살다 간 일본인, 여기 한국의 흙이 되다’라고 적혀 있다.

한국인이 보존하는 단 하나의 日人 무덤

|

| 아사카와 다쿠미. |

총독부의 고관도 아니고, 고명한 학자도 아니고, 일제의 조선군 간부도 아니고, 사업가도 아니었던, 아사카와 다쿠미가 요새 와서 세상에, 한일양국에 걸쳐 더욱 알려지고 있는 것은 도쿄(東京) 쓰다주쿠(津田塾)대학의 다카사키 소지(高崎宗司) 교수 때문이다.

다카사키 교수는 아사카와가 생전에 근무했던 청량리 임업시험장을 중심으로 연고자를 찾아 수십 번 한국을 드나들고 숨어 있던 자료를 발굴하여 1982년에 그의 전기 <조선의 흙이 된 일본인 아사카와 다쿠미의 생애>(草風館·東京)를 펴냈다. 한국어 번역판(이대원역, 나름)은 1996년에 나왔다. 1997년 다카사키 교수는 초판이 불러일으킨 관심 속에 모여든 자료를 보태 전기의 증보신판을 내놓았다. 전기의 감동이 번져나면서, 아사카와를 제재로 한 소설도 나왔다(江宮降之, <白磁の人>, 河出書房新社, 1994, 국역, 박종균 옮김<백자의 나라에 살다>, 〈백자의 사람〉 영화제작위, 2005).

전기나 소설을 통해 느껴지는 아사카와는 예수 같은 데가 있는 사람이다. 예수가 일제시대에 일본사람으로 태어났다면 아사카와처럼 살다 가지 않았을까, 그렇게 느껴지는 사람이다.

인간은 보통 그가 속하는 민족에 의해 공유된 어떤 편견으로부터는 해방되기 어렵게 만들어져 있다. 그런데 아사카와 다쿠미는 일본인 일반이 조선인에 대해 일상적으로 갖고 있는 편견으로부터 완전히 자유였다.

직책이 임업기수(技手)이니까, 말단이지만 총독부 관리인데, 그의 일상은 핫바지 입고 조선말 하면서 산판 일꾼들과 한 덩어리가 되어 뒹굴었다. 그러면서 그의 생활 주변에 지천으로 널려 있는 바닥 사람들을 많지 않은 월급을 털어가며 힘자라는 대로 도왔다.

그는 요새로 치면 농고(農高) 정도의 학력이었지만, 도자기 연구를 기연으로 알게 된 일본의 제일급 인텔리들을 향해서도 사랑을 발신할 수 있었고, 혼(魂)의 반향을 불러낼 수 있었다. 조선사람, 일본사람, 유식, 무식, 빈부귀천 가릴 것 없이 사랑을 쏟았고, 사랑을 불러냈던 것 같다.

일제치하 경성제대 교수·법문학부장이었고, 뒷날 일본 문부대신까지 하게 되는 철학자 아베 요시시게(安倍能成)가 아사카와가 죽고 나서 쓴 추도문에 다음 같은 부분이 보인다.

사랑을 쏟았고, 사랑을 불러냈던 사람

“다쿠미 씨는 내가 가장 존경하는, 가장 호애(好愛)하는 우인이었다. … 다쿠미 씨는 사람은 겁내지 않고 신(神)만을 겁낸 독립자유하는 사람이었다. 다쿠미 씨는 관위(官位)에도 학력에도 권세에도 부귀에도 기대지 않고, 그 인간의 힘만으로 당당하게 살고 갔다. … 이 같은 사람의 상실이 조선의 커다란 손실인 것은 물론이지만, 나는 더욱 크게 이것을 인류의 손실이라고 말하는 데 주저치 않는다. 골동(骨董)을 애완(愛玩)하는 자는 많으나, 참으로 예술을 사랑하는 자는 많지 않다. 그러나 예술을 사랑하는 것보다 더욱 어려운 것은 실로 인간을 사랑하는 것이다. … 특히 내지인(일본인)이 조선인을 사랑하는 것은, 내지인을 사랑하는 것보다 한층 곤란하다. 감상적인 인도주의자도 추상적인 자유주의자도, 이 실제 문제의 앞에서는 바로 낙제하고 만다.

예술의 애호자이고, 독립불기(獨立不羈)의 성격자이면서, 자기 단 한 사람만의 경지를 즐기는 법을 그렇게까지 터득하고 있던 우리 다쿠미 씨는, 참으로 유례가 드물게 감정이 따뜻하고, 동정이 풍부한 사람이었다. 그리고 그것이 실로 조선인에 대해 특별히 깊이 있게 나타났다. … 다쿠미 씨의 생애는, 칸트가 말했듯이, 인간의 가치는 실로 인간에 있는 것으로서, 그보다 많지도 적지도 않다는 것을 실증해 보였다. 나는 마음으로부터 인간 아사카와 다쿠미 앞에 머리를 숙인다.”

아사카와 다쿠미의 인간성에 대한 이 이야기는, 칸트 철학자인 아베(安倍能成)가 경성(京城)제국대학 교수 십수 년을 도중에 청산하고 귀국한 것과 관련하여 다른 글에서 해보이고 있는 다음의 고백을 통해 더욱 돋보이는 데가 있다.

“내가 나 자신에 대해서나 조선에 있는 일본인에 대해서나, 가장 모자란다고 생각한 것은, 일본인이 조선인의 장점, 미점(美點)을 인정하지 않으려 하는 것이다. 대체로 교육이란 것은 상대의 장점, 미점을 발견하지 않고는 되는 것이 아니다. 내가 조선을 도중에 떠났던 것도, 내 스스로의 이 정신의 결여가 나의 조선생활을 불안케 했기 때문이었다.”

종교철학자이면서 일본 민예운동의 창도자였던 야나기 무네요시(柳宗悅)는 서울 이문리에서 거행된 1931년 4월 2일 장례현장에 일본에서 달려와 추도사를 했다. 다쿠미의 인간성을 알려주고 있다.

“아사카와가 죽었다. 돌이켜 메워 볼 수 없는 손실이다. 그렇게도 조선에 대해 안으로부터 알고 있는 사람을 나는 따로 알지 못한다. 진정으로 조선을 사랑하고, 조선인을 사랑했다. 그리고 참으로 조선인으로부터 사랑을 받았다. 죽음이 알려졌을 때, 조선인들이 보인 열정은 그 유가 없는 것이었다. 조선사람들이 관을 서로 메려고 하여, 조선의 공동묘지에 묻혔다.

나와는 오랜 교우(交友)이다. 그가 없었으면 조선에 관한 나의 작업은 절반도 이룩할 수 없었을 것이다. 조선민족 미술관은 그의 노력에 힘입은 바 크다. 거기에 소장되어 있는 물품은 그가 수집한 것이 많다. … 나는 그 모든 것 중에서도 특히 그를 인간으로서 존경했다. 나는 그 사람만큼 도덕적으로 성실성을 갖는 사람을 따로 알지 못한다. 그는 명민한 두뇌와 따뜻한 눈의 소유자였다. 게다가 그것을 넘어 나를 끈 것은 그 성실한 혼이었다. 그 사람만큼 사(私)가 없는 사람도 드물 것이다. 그 사람만큼 자기를 버리는 것이 가능한 사람도 세상에는 많지 않을 것이다. 그의 보조로 공부를 한 조선사람은 적지 않다. 나는 그의 행위로부터 얼마나 많은 것을 배웠던 것인가. 나는 내 친구의 한 사람으로 그를 가진 것을 명예로 느낀다.

나는 지금부터 얼마나 더 살지 알지 못한다. 하지만 남은 생애에서 그의 뜻을 조금이라도 이어받는 일을 해내고 싶다. 그는 죽었지만, 내 마음에 살아 있는 그는 아직도 죽지 않았다.”(<조선의 흙이 된 인본인>)

일본인이여! 이사람을 보라.

다카사키 소지는 다쿠미를 다룬 소설 <백자 같은 사람>이 나오고 나서, 다쿠미의 고향인 야마나시 현(山梨縣)의 신문에 글을 실어, 작가의 집필의도뿐만 아니고, 한일 간에 걸려 있는 숙제 같은 어떤 소망을 드러내 놓았다.

“작가 에미야는 ‘그 시대에 이런 일본인이 있었다는 사실을 한일 양 국민이 한 사람이라도 더 알게 되었으면…’하는 희망으로 이 책을 썼다고 한다. 일본이 조선을 식민지로 하여 지배하고 있었고, 일본인에 대한 조선인들의 반감이 지금보다도 훨씬 더 했던 그 시대에 조선을 사랑하고, 조선사람들의 사랑을 받았던 아사카와 다쿠미의 생애를 앎으로써, 오늘날의 일본인들이 조선 민족 나아가서는 아시아인들과 공생할 수 있는 실마리를 찾아보고 싶다는 생각이었을 것이다.”

우리가 다쿠미에 주목하는 이유도 한일 양 민족의 공생(共生) 과제와 닮은 데가 있다. 21세기가 되어 세계사의 중심무대가 동(東)아시아로 옮겨져 오는 추세는 확실해지고 있다. 이는 동시에 한일 양 민족의 마음을 한번 합쳐야 달성할 수 있는 과제 앞으로 밀어 놓고 있다. 중국과 더불어 동아시아의 평화구조를 반석 위에 올리고 이를 통해 세계평화를 떠받치는 것은 양 민족이 마음을 한번 합쳐서 비로소 가능해지겠기 때문이다. 현재의 이해타산에 의한 정치, 경제, 외교관계로는 마음의 대화는 겉돌 뿐이라는 것을, 독도 문제만 해도 그렇고, 그동안 해 보고 다 알고 있는 것 아닌가.

양 민족의 마음을 합치는 일은 꽤 이상주의로 들릴 수도 있겠지만, 그것이 갖는 고도의 현실성과 전략적인 유효성에 눈이 가야 할 것이다.

다쿠미에 주목하는 이유는 그의 마흔 남짓한 길지 않은 삶이, 한일 양 민족 간에 마음의 대화를 가능케 하는 조건을 전신으로 알게 하기 때문이다.

첫째로 다쿠미는 자기 주변 사람들과 달리 혼자만 잘살아 보겠다고 들지 않았다. 일본의 근대란 동아시아 문명권에서, 일본 혼자만 잘났고, 일본 혼자만 잘살아 보겠다 하는 도국주의(島國主義)를 일본사람 아무도 의문치 않는 시대였다.

이 같은 민족의 기후(클라이밋) 속에서 다쿠미는 도국주의를 철저하게 던져버린 삶을 조선사람 속에서 살았던 것이다.

개다리소반이 불러낸 조선사랑

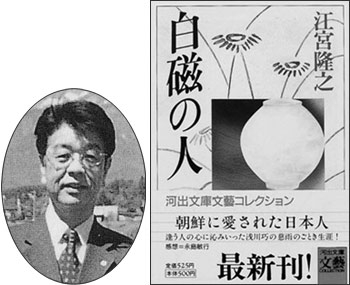

|

| 아사카와 다쿠미를 다룬 에미야(江宮降之·왼쪽)의 소설 <백자의 사람>(오른쪽). |

셋째로 다쿠미는 민족 같은 것에 구애됨 없이 인간에 대한 보편사랑을 높은 수준으로 살아낸 사람이었다.

다쿠미의 사랑이 민족의 벽을 넘는 보편성이 있었음을 <백자 같은 사람>의 작가 에미야(江宮)가 증언하고 있는 것에 주목한다.

“나는 아사카와 다쿠미의 발자취를 추적하면서, 그 시대적 상황에서 어떻게 그렇게까지 조선사람들을 따뜻하게 대하는 일이 가능했을까, 하는 의문을 항상 가지고 있었다.

단순히 크리스천이었기 때문이라고만 대답하기 어렵다.

그래서 한 가지 알게 된 것이 있다. 다쿠미는 조선사람들에게만 특별히 따뜻했던 것이 아니고, 일본사람들에게도 따뜻했던 것이다. 그뿐인가. 그릇에도 소반에도 산천초목의 모든 것에도 정을 주었다.”

다카사키는 다쿠미의 조선에서의 삶을 간략히 스케치하며, 왜 한국사람들이 다쿠미의 묘를 돌보고 있는지, 그 이유로 연결시켜 놓았다. 다카사키는 아마도, 다쿠미는 오늘날도 한국사람들과 대화하고 있다고 여기는 게 아닌가 싶다.

“아사카와 다쿠미는 지금부터 반(半)세기도 전에 살았던, 일개 농림 기수에 불과한 사람이었다. 세속적인 의미로 말하자면 결코 ‘위대한 인물’이 못 된다. 그러나 대부분의 일본인이 조선인에게 일본어나 일본문화를 강요하면서, 조선의 고유한 언어나 문화는 거들떠보지도 않았던 그 시대에, 조선 말을 배우고 조선사람들과 친하게 사귀며 그 땅의 문화와 자연을 사랑하여 묵묵히 맡은 일을 하다가, 죽어서는 그 땅의 흙이 되었다. 당시의 조선인에 대한 차별이나 멸시 풍조에는 전혀 아랑곳하지 않고 조선민족과 그 문화를 이해하려고 한, 일본인으로서는 보기 드문 삶의 태도로 일관했던 생애였다. 그랬기에 지금도 한국사람들은 아사카와 다쿠미의 묘를 돌보고 있는 것이다.”(〈조선의 흙이 된 일본인〉)

다쿠미의 사명

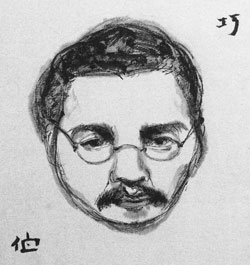

|

| 아사카와 다쿠미의 형 노리타카가 그린 아사카와 다쿠미의 초상. |

“… 일본사람과 조선사람이 서로 신뢰하는 진정한 평화는 종교적으로 각성해서 서로를 이해하는 길밖에 달리 없음을 절실히 느꼈습니다.

저는 처음 조선에 왔을 무렵, 조선에 산다는 것이 마음에 걸리고 조선사람에게 미안한 마음이 들어, 몇 번이나 고향에 돌아갈까 생각했습니다. …

조선에 와서 조선사람에게 아직 깊이 친밀감을 느끼지 못했던 무렵, 쓸쓸한 마음을 달래주고 조선사람의 마음을 이야기해 준 것은 역시 조선의 예술이었습니다.

저는 기도할 때 늘 ‘내가 조선에 있는 것이 언젠가는 무슨 일에 요긴하게 쓰일 수 있도록 해 주소서’하고 빌며 쓸쓸한 마음에 희망을 가져왔습니다. …”(柳宗悅, 〈조선과 그 예술〉)

다쿠미는 조선에 와서 사는 것의 의미를 두고서 한때라도 고뇌했던 것 같다. 조선생활이 ‘언젠가는 무슨 일에 요긴하게 쓰일 수 있기를’이란 그의 기도는 그가 초월자로부터의 어떤 사명 앞에 스스로를 열어 놓고 있었다는 것 아닌가.

그 사명의 성격을 알아본다.

다쿠미가 서울에 온 것은 1914년 5월이다. 일자리는 총독부 산림과 용원(傭員). 5년 지나 3·1운동이 났던 해의 11월 25일자 총독부 기관지 <경성일보>에는 사장 가토 후사조(加藤房藏)가 쓴 글이 실렸다. ‘조선사람들이 자진해서 해야 할 일은, 망상에 사로잡혀 독립운동이니 뭐니 하는 미친 행동이 아니라, 분발 노력하여 지덕(智德)을 닦고 산업을 일으킴으로써, 동양의 위대한 국민으로 실력을 양성하는 데 있다’라고 했다.

조선을 위하는 척하는 사기적이고도 방자한 위선이라 할 것이다. <다쿠미의 생애>의 저자인 다카사키는 3·1운동에 대한 이런 식의 대응이 당시 “일본의 거의 모든 지식인에게 공통’이었다고 증언하고 있다.

다쿠미는 총독부 용원에 불과했지만, 생활 주변에서 조선사람들을 공부도 시키고, ‘지덕’을 닦는 데 여러 가지로 기여가 있었으니까, <경성일보> 사장의 소망선상에서 다쿠미의 사명을 보려고 든다면 볼 수 있을 것인가. 긴말 필요 없이 아닐 것이다. 조선의 문화정체성(cultural identity)에 눈이 갔던 다쿠미의 마음이 거니는 들판은 전연 달랐다.

사명을 앞에 두고 산 다쿠미

앞에서 나왔던 아베 요시시게(安倍)의 글의 마지막 부분에는 조선사람들이 조선식으로 다쿠미의 관을 메고 장사 지낸 것을 들어 ‘강요되지 않은 내선(일본, 조선) 융화의 미담’이라 하고 있다. 아베는 다쿠미의 인간을 평가했지만, 동화(同化)의 테두리 안에서 조선사람들을 순치해 낸 모델로 보는 구석이 있었던 것이다.

동화를 ‘풍격 있는 조선문화’의 파괴로 보는 다쿠미가 이런 곳에 사명을 느꼈을 것 같지는 않다. 다쿠미의 삶의 자세가 일제의 ‘통치정책에 이용당할 위험성’을 갖고 있다 하는데, 평론가의 언설일 뿐이다. 다쿠미가 상관할 일은 아닐 것이다. 다쿠미의 마음의 세계는 일제의 권력현상 밖에 있었던 것이다.

그동안 관심도 가져보지 못했다가, 한국에 와서야 다쿠미의 행적을 알게 된 일본 외교관이나 상사원들이, 돌아갈 때에 임하여, ‘일제시대에도 이렇게 훌륭한 일본인이 있었다는 사실에, 구원받은 듯한 기분이 들었다’고 한다는 것이다.

이들이 다쿠미를 모르고 돌아가는 것보다는 낫다. 그러나 다쿠미는, 과거를 정리하여, 미래지향의 출발점을 만들지 못하는 사람들한테 면책(免責) 사유 정도로 역할하기를 바라지는 않았을 것 같다.

한국의 한 도자기 수집가는, 야나기나 아사카와 형제처럼, 일본사람인데도 식민지 상황에서 조선문화에 빠져들고, 조선사람들과 어우러져 돌아갔던 다쿠미의 행적이 가질 수 있는 위험성을 지적했다. 그는 ‘우리(조선사람)로 하여금 우리 자신을 한층 더 비하하게 만드는 결과를 초래한 것은 아니었을까’(<아사카와 다쿠미의 생애>)라고 했다.

조선문화가 타국(他國) 사람의 호의 하나라도 고깝게 생각할 만큼, 그렇게 궁색한 게 원래 아니었다.

100년의 고지에 선, 오늘 아사카와 형제와 야나기의 사적에 대해 한마디 한다면, 식민지가 되어도 범해지지 않는 조선문화의 풍격이 눈과 가슴이 있는 이들에게 품을 연 것이 다쿠미 현상이라 할 수도 있는 것이다.

다쿠미가 조선에서 살았을 당시에 조선사람들의 최대의 과제는 독립이었으니까, 조선독립과 관련하여 조선사람과 친했던 다쿠미의 사명은 생각해 볼 수도 있는 것일까.

다카사키는 이와 관련하여 다쿠미를 달갑지 않게 보는 한 평언을 <아사카와 다쿠미의 생애> 초판의 한국어 번역판에서 소개하고 있다.

다카사키의 책을 읽은 한국의 한 친구가 서울의 식사자리에서 다카사키에게 한 얘기이다.

“아사카와는 정말 좋은 사람이긴 하지만, 한국의 민예나 문화를 일본에 소개하는 것만으로 그친 것은 아쉬운 일입니다. 당시 한국인들에게 가장 절실한 문제였던 독립을 위해 한국인과 힘을 합쳐 싸운 일본인이야말로 기릴 만한 사람이라고 생각해요.”

다쿠미 주변에 한일소통

|

| 서울 망우동 공동묘지에 있는 아사카와 다쿠미의 묘소. |

한마디 한다면 식민지하에서 독립운동이란 일차적으로 조선사람의 권리라는 것이다. 조선사람도 다 못하는 독립운동을 다른 나라 사람에게 기대할 것인가. 그리고 한 민족이 집단으로서 갖는 오명을 혼자만 벗어나려는 몸짓의 주인공치고 아이덴티티(정체성)가 튼실한 사람은 드물고, 그 같은 인격이 사랑의 생산자이기는 어렵다는 사실만 지적하겠다.

마무리한다면, 다쿠미라는 인간을 조선 독립운동과 관련하여 저울에 다는 것은 맞지 않다.

주목할 것은, 한일 양 민족의 소통이 가장 어려웠던 조건 속에서, 다쿠미라는 인간 주변에 양 민족 간의 완벽한 소통 실례가 만들어졌다는 사실 그것이다. 그리고 더욱 주목할 것은, 이 일을 통해, 다쿠미가 도달한 인간의 고지에서 보여준 보편사랑 그 자체이다.

다쿠미는 21세기 세계사상의 동아시아 시대에 동아시아 공동체를 만들어낼 하나의 삶의 모델일 수 있다. 이 부근에 초월자는 다쿠미의 사명을 설정해 놓았을 것 같기도 하다. 앞에서 그의 삶의 세 가지 측면을 보았다. 도국주의의 극복, 한 민족의 문화정체성에 대한 감도(感度), 보편사랑의 실천이 그것이다. 한일 양 민족이 함께 바라보기에 모자랄 것 없는 다쿠미의 우람한 인간상은 하나의 희망이다.

아사카와 형제와 야나기 무네요시

야나기(1889~1961)는 동경대학 출신의 종교철학, 문예평론가로 다이쇼 데모크라시기의 제일급 지식인이었다. 아사카와 형제와는 동떨어진 세계에 있는 그가 이들과 인연이 맺어지는 것은 조선백자(白瓷) 때문이었다.

형 노리타카(伯敎·1884~1964)는 초등학교 미술교사로 조선에 왔던 첫해에 서울의 어느 고물상 전등불 밑에서 백자 달 항아리 하나에 눈이 갔고, 청자 말고는 눈여겨보는 사람이 없던 시절이라 싼값에 손에 넣었다. 이듬해인 1914년에, 형 아사카와는 백자 항아리 하나를 들고 도쿄 근교로 야나기를 찾아갔다. 그 무렵 근대 서양 미술에 집중해 있던 야나기가 로댕을 소장하고 있다는 소문을 듣고 그것을 보기 위해서였다. 야나기는 백자 항아리를 보는 순간 백자의 아름다움에 매료되었고, 1916년에는 처음으로 백자의 나라를 보려고 조선여행을 하게 된다. 야나기가 동생 다쿠미의 인간상을 접한 것은 이때였다.

아사카와 형제를 통한 조선백자에의 개안(開眼)이 야나기의 조선문제 관련 사상을 심화시켰다. 야나기의 전기의 필자인 철학자 쓰루미 ?스케(鶴見俊補)는 이와 관련해서 다음과 같이 썼다.

“야나기 무네요시는 (원래) 시사(정치) 문제에 민감히 반응하는 사람이 아니었다. 그런 사람이 3·1운동 이후 적극적으로 조선에 대해 발언하고, 군국주의하에서도 조선을 일본과 별개의 나라(민족문화)라고 보는 입장을 바꾸지 않았던 것은, (당시의 일본 풍토에서는) 당돌하다는 느낌이 들 정도였다. 그것은 정의(正義)를 추상적으로 주장하는 것이 아니었다. 야나기와 친했던 아사카와 노리타카, 다쿠미 형제에 대한, 그리고 이들 형제를 통해 알게 된 조선사람에 대한 존경과 사랑에서 솟아난 자연스러운 감정이 뒷받침된 사상이었다.”(柳宗悅, 平凡社選書)

일본에도 진실과 양심을 놓지 않으려는 사람들은 있다. 쓰루미는 “그 옛날도 지금도 조선사람과 일본사람과는 마음을 열고 사귀기가 어렵다”고 현실을 먼저 직시하고 있다. 그 위에, 경성제국대학 교수 아베 요시시게가 통찰했듯이 그들보다 더 깊은 곳에서 조선사람과 소통했던 아사카와 다쿠미를 주목했다. 그러고서 쓰루미는 다쿠미가 심혼의 교류를 했던 야나기의 조선문세사상의 도달점을, 야나기의 전기에서 풀어놓았다.

조선의 예술만큼 내 마음 울린 것 없어

|

| 아사카와 다쿠미가 야나기 무네요시에게 증정한 조선 백자. |

일본 사상계는 야나기의 특색으로 ‘고대로부터 끊임없이 외압에 시달리면서도, 드디어 오늘에 이르기까지, 그 민족 고유의 문화와 풍격을 잃지 않은 조선민족을 찾아낸 것’이라 했다. 이는 많은 다른 일본사람이 엄두 못 낸 일이라는 것이다.

야나기는 나아가 이렇게도 생각한다.

‘일본사람들이 마음을 비우고, 일본에 대해 알아본다면, 일본의 보물이라고 하는 것의 많은 것이 실은 조선인이 만든 것임을 알 것일 터이고, 일본은 문화의 성립을 조선에 힘입고 있음을 인정하지 않을 수 없을 것이다. 이렇게나 은혜를 입고서도, 지금 일본은 조선의 문화를 파괴하는 것으로서 (그 은혜에) 보답하고 있다’는 것이다. 여기서 야나기(柳)는, 자기 하나의 개인의 책임을 넘어 민족의 책임에 당도한다.

‘조선의 벗에게 보내는 서’에 다음과 같이 썼다.

|

| 아사카와 다쿠미가 사랑했던 조선백자. |

조선 민족의 고유성을 발견한 야나기는 일본제국 당국의 대(對)조선 동화교육 및 동화정책을 통렬히 비판하고 있다. 야나기는 동화교육의 예로서 조선인여학교에서 당국이 보다 고등하고 격조 있는 조선 자수(刺繡)를 체쳐 두고 일본자수를 가르치는 것을 일본지배자들의 교육의 죄악이라 하고 있다.

일본제국의 동화주의를 부정하는 야나기의 사상은, 곧 조선의 독립을 긍정하는 것으로서, 결국 인간평등의 사상, 민족평등의 사상인 것이다. 야나기는 ‘민족 상호의 존경을 일본인·조선인 관계에 가져오려 했다’ 하겠는데, 그러기도 전에 아사카와 다쿠미는 일본제국의 식민지 한복판에서, 한일 양 민족 상호 존경을, 추상적인 사상으로서보다는 몸으로 살고 간 것이다. 야나기 사상의 근원에 다쿠미가 있었던 것이다.

야나기는 1920년대에 이미 일본제국주의의 멸망을 내다봤다는 얘기를 듣는다. 1922년에 출간된 저작 <조선과 그 예술>의 서문에서 야나기는 그의 일본동포를 향해 다음과 같이 호소하고 있다.

“군국주의를 빨리 방기(放棄)하자. … 스스로의 자유를 존중하는 것과 함께 타인의 자유를 존중하자. 만약에라도 이 인륜을 짓밟는다면, 세계는 일본의 적(敵)이 될 것이다. 그렇게 된다면 망하는 것은 조선이 아니고 일본이 아닐 것인가.”

식민지배의 책임

|

| 야나기 무네요시. |

일본의 경우 전쟁책임보다 더 큰 책임인 식민지배의 책임이 물어지지 않고 있는 현실을 의아스럽게 생각한 한 사상가가, 누군가 식민지배의 책임을 일본사람으로서 자각한 사람은 없을까 하고 찾았다. 그래서 부닥친 사상가는 야나기 무네요시였던 것이다.

문제제기를 하고 나온 일본의 사상가 우부가타(幼方直吉)는 프랑스인 사르트르가 프랑스의 식민지인 알제리 해방운동에 협력한 것에 주목하면서, 전후 일본의 윤리적 재생을 위한 입각점을 찾으려 든 것 같다. 사르트르는 알제리 해방운동에의 협력을 프랑스 자신의 문제로 보았다는 것이다. 그것은 ‘외국의 사업에 봉사하는 것이 아니고, 프랑스인 자신을 위해, 그들 자신의 자유와 장래를 위해 행동하고 있는 것’이라고 사르트르는 강조했다.

우부가타(幼方)는, 야나기가 조선예술에의 경도(傾倒)를 통해, 조선의 문화, 전통과 조선의 민족을 발견하고, 일제의 동화정책의 비인도성을 규탄하는 데 이르러서 식민지배의 가장 원리적인 부정의 한 전형을 보았을 것이다.

야나기는 없앨 수 없는 것을 없애려고 든 일본제국주의의 오착에 대한 추궁의 고삐를 놓지 않았다.

야나기의 정신은 ‘한일강제병합 후에도 조선이 일본과 하나의 나라가 된 것을 인정하지 않고 있다. 여전히 조선과 일본을 ‘두 개의 나라’로서 말하고, 일본이 폭력으로 조선을 취한 것을 인정하지 않는 것이다.’

식민지배 책임 안 지고 활력 안 생겨

“나는 지금 두 개의 나라에 있는 부자연스런 관계가 바로잡아지는 날이 올 것을 간절히 바라고 있다. 참으로 일본한테는 형제인 조선은 일본의 노예여서는 안 된다. 그것은 조선의 불명예이기보다는, 일본한테 치욕의 치욕이다.”(<조선의 벗에게 보내는 서>)

야나기 조선관의 심오한 사상성이 일본 안에서 더욱 주목을 끌게 된 것은 제2차대전 후라고 한다.

일본사상계가 야나기가 타계하고 5년이나 지난 1960년대에, 야나기의 조선관을 일본사람 스스로에 의한 식민지배에의 책임의 자각으로 읽어낸 것은 주목할 만하다(幼方直吉, ‘日本人의 朝鮮觀 柳宗悅을 통해서, <思想> 1961년 10월호).

아사카와 다쿠미의 삶의 관념적 복사판이 야나기의 사상이었음을 인정한다면, 식민지 조선에서 살다 간 다쿠미에게 초월자는 보다 원대한 사명을 부여했는지도 모른다. 일본사람들이 조선에 대한 식민지배의 책임을 스스로 자각하는 데는 다쿠미의 삶과 야나기의 사상은 시사적일 수 있을 것이다.

한 사회가 딛고선 발판에 윤리적인 확신이 없으면, 선단적이고, 이상을 안고 있는 사상도 그 사회에 활력을 주지는 못한다. 우부가타는 일본이 조선에 지고 있는 죄책 많은 윤리의 짐을 눈감고 지나온 것이 “메이지(明治), 다이쇼(大正), 쇼와(昭和)를 통해 일본인의 사상에서 활력을 앗아갔다”고 했다. 자유다, 데모크라시다 좋은 얘기 아무리 떠들어도, (민족의 벽을 넘는 보편지향 없이) ‘일본 국내만의 것으로 끝날 때에는 허망할 뿐이다’고도 한다.

일본사람들이 오늘이라도 다쿠미의 삶과 야나기의 사상에 촉발되어, 식민지배의 책임을 자각하고, 윤리적으로 재생하여, 다시 한 번 활력과 역동성이 넘치는 사회가 되어, 동아시아 공동체의 마당을 여는 데 앞장설 수 있기를, 다쿠미는 천 년을 두고 흐르는 한강수를 내려다보는 망우리 언덕에 누워 챙기고 있을 것이다.⊙