⊙ 지리산 풍경화가 연규현… “제 성정의 큰 울림은 애틋함”

⊙ 서던록의 명곡 ‘Freebird’ ‘Simple Man’이 든 데뷔 앨범

⊙ 서던록의 명곡 ‘Freebird’ ‘Simple Man’이 든 데뷔 앨범

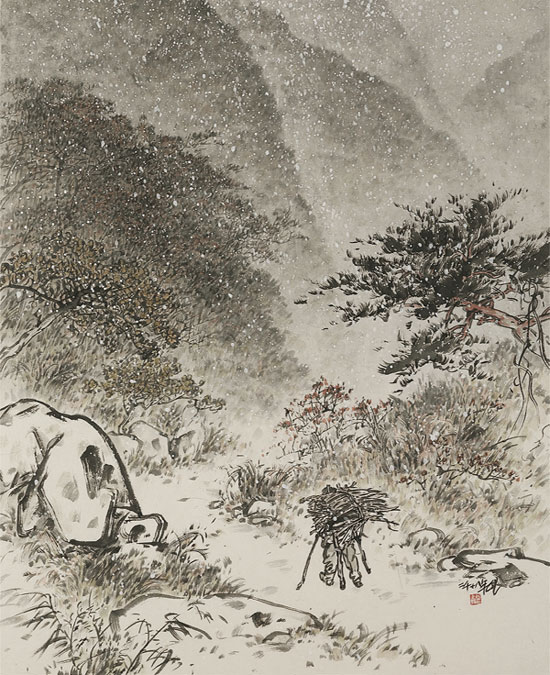

- 〈귀가〉 72x60cm, 한지에 수묵담채, 2018

경남 함양에 사는 ‘지리산 풍경화가’ 연규현(延圭顯·54)씨가 모처럼 서울에 왔다. ‘귀가(歸家)’라는 타이틀로 인사동 갤러리M에서 아홉 번째 개인전을 열었다. 지난 3월 20일 무렵이었다.

이번에도 화폭에 자리한 주인공은 지리산이었다. 그는 고집스레 지리산 그림만 그려왔다. 다른 화가나 평론가의 충고를 귓등으로만 듣고 전통적인 수묵담채의 사실적 화풍을 고수한다.

전시회 작품 중 〈해 질 녘〉(93×55cm)을 오래 바라보았다. 그림이 말을 거는 듯했다.

거대한 산이 저마다 어깨를 나란히 하고 있다. 해가 지는 서편 하늘이 온통 어둡다. 하늘과 산의 경계가 저 멀리서부터 무너져 내린다.

지리산에는 느릅나무와 굴참나무, 신갈나무, 서어나무, 노각나무가 군집을 이룬다. 그림 속에는 나무들이 안 보인다. 무엇이 나무고 어디까지가 산인지, 산과 하늘의 경계를 어떻게 나눌지 모르겠다. 해 질 녘 산속 어딘가에 있을 산신제와 탑제도, 마을도 저물어간다.

지리산은 우리나라 최초의 국립공원, 1호 국립공원이다. 1967년 12월에 지정됐으니 올해로 쉰둘. 경남 산청군·함양군·하동군, 전남 구례군, 전북 남원군이 지리산 젖무덤에 기대어 산다. 저 산속, 저 산 아래 사람들이 살아왔고 살아간다. 지맥이 뻗어내려 배산을 이루고 산 형상은 점점 사람을 닮아간다.

화가 연규현의 고향은 대전이다. 어느 날 시끄러운 도시를 뒤로하고 경남 함양의 견불동(함양 휴천면 문정리)에 터를 잡았다. 생면부지 산골에 작업실을 차리고 지리산 사계(四季)를 담았다. 때로 붓을 내려놓고 도끼로 장작을 패 아궁이 가득 불을 지피며 겨울을 보냈다.(그의 그림 중 가을과 겨울의 지리산이 유독 많은 까닭이다.) 장날엔 동네 할머니들을 실어 나르는 기사 노릇을 자청하지만 늘상 주머니가 텅텅 비어 날품팔이를 한 적도 있다.

그 삶의 과정에서 지리산 한 자락을 부여잡고 그림을 그렸다. 견불동 하루가 열리는 여명에서 저녁 모경(暮景)까지 기꺼이 그림이 되어주었다.

“다른 곳에 갈 필요 없지요. 이곳에서 날마다 비경()을 들여다보니까요.”

지리산 四季에서 暮景까지

이번에는 〈귀가〉(72×60cm)를 마주했다.

눈이 쏟아지고 있다. 나무하러 산에 들어간 남자는 허겁지겁 귀가한다. 남자의 뒷머리가 물레의 괴머리를 닮았다.

어쩌면 길이 끊어질지 모른다. 산은 저 멀리서부터 벌거숭이 민둥산이 되어간다. 산길은 온통 빙판, 앞으로 몇 고개를 더 넘어야 할지…. 이상하게도 발걸음이 가볍다. 귀갓길이 영겁처럼 편안하다. 〈귀가〉에 대해 연규현 화가는 이렇게 말했다.

“유년기부터 지금껏 제 성정의 한가운데 가장 큰 울림으로 자리한 건 애틋함입니다. 산다는 건 가슴 저리게 아프고 예쁘고 애틋합니다. 제가 사랑하는 주변의 모든 것은 항상 애틋함으로만 남아 제 마음을 무겁게 하고 그림 또한 그 기억 위에서 그려짐을 부인할 수 없습니다. 세상 누구에게나 모든 걸 내어주기만 하는 이름 모를 잡초들의 고마움까지.”

그는 〈귀가〉의 배경을 ‘애틋함’이라고 했다.

작품 〈비 갠 후〉(106×69cm)는 염담허무(恬憺虛無·마음을 편안하고 담담히 하여 비우고 없애는 것)를 속삭이게 한다. 하늘이 온통 물빛이다. 비 그친 산이 지삿갓을 벗고 나막신도 내어준다. 근경의 미루나무가 원경의 산을 굽어본다. 구름이 뱀사골 계곡물처럼 끝도 없이 쏟아져 내린다. 산을 휘감고 하늘을 덮친다. 어느덧 하늘이 으슥해진다.

화가가 기자에게 이렇게 말했다.

“함양에 올 때, 지리산에 들를 때 견불동을 찾아주세요.”

기자는 문득 그를 다시 쳐다보았다. 이상하게도 어디선가 본 듯했다. 그도 “우리가 만난 것 같다”고 했다. 어디서 만난 것일까.

이상한 이름, 레너드 스키너드

팝송 명곡인 ‘스위트 홈 앨라배마(Sweet Home Alabama)’(1974)를 부른 밴드 레너드 스키너드(Lynyrd Skynyrd)는 1970년대 미국을 대표하는 로큰롤 주인공이다.

3명의 기타리스트가 합주하는 폭발력 있는 사운드에 귀가 얼얼할 정도다. 음색을 무겁게 하기 위해 일부러 연주를 두텁게 하거나 음량 자체를 한없이 높이는 ‘변칙’을 쓰지 않았다. 도회적 하드록과 미국 남부 특유의 블루스를 섞어서 새로운 장르의 록을 완성한 것이다. 1970년대 미국 남부 지역에서 활동하던 밴드들의 음악을 ‘서던록(Southern Rock)’이라 부른다. 주크박스가 있는 선술집에서 부담 없이 들을 수 있는 흥겨움이 밴 장르라고 할까. 스키너드 멤버의 생김새는 남북전쟁 당시 오합지졸 남부군 스타일이지만 음악은 흑인 목화밭 일꾼의 숨결이 묻어 있다.

1971년 오토바이 사고로 사망한 기타리스트 듀안 올맨(Duane Allman)이 리더로 있던 올맨 브라더스 밴드(Allman Brothers Band)가 한때 그들의 라이벌이라지만, 사람들은 스키너드에 더 열광했다. 카우보이 모자를 쓰고 무대에 오른 농사꾼 풍의 로니 반 젠트(Ronnie Van Zant)의 털털한 막걸리 같은 보컬과 시적인 노랫말, 컨트리 음악이 혼합된 포크적 영감은 값비싸 보이는 로큰롤의 문턱을 확 낮추었다.

일부에선 미국 남부의 백인우월주의가 ‘스위트 홈 앨라배마’에 담겼다고 하나 정치적인 배경을 따지는 록 팬들은 많지 않다. 그저 펑키한 리듬과 ‘와-와 기타 사운드’에 몸을 맡기면 되니까.

레너드 스키너드는 미국 플로리다주 잭슨빌의 한 고등학교에 다니던 보컬 로니 반 젠트와 기타리스트 앨런 콜린스(Allen Collins), 개리 로싱턴(Gary Rossington)이 의기투합해 결성한 밴드다. 밴드 이름을 어떻게 발음해야 할지 망설여진다. 데뷔 앨범이 ‘레너드 스키너드로 발음 표시를 했다(〈Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd〉)’이다.

그렇게 낯선 이름을 택한 것은 ‘악동들’만의 사연이 담겨 있기 때문이다. 레너드 스키너드는 밴드 멤버들이 다닌 고교의 선생님 이름이다. 선생님의 실제 이름은 레너드 스키너(Leonard Skinner), 미국 남부식 방언으로 발음을 ‘흔들었다’고 한다. 선생님은 긴 머리 학생들을 체벌하기로 유명했단다.

레너드 스키너드가 유명해진 뒤 스키너 선생님은 한 인터뷰에서 이렇게 말했다. “나 자신을 악인으로 간주하고 싶지는 않아요. 그리고 그렇게 생각한 적도 없고요.”(I don’t like to consider myself an evil guy and I don’t think I was.)

고교 농구코치였던 스키너 선생님은 이후 부동산판매원으로 전직했고, 악동 제자들과도 화해(?)했다. 스키너드의 3집 앨범(〈Nuthin’ Fancy〉) 안쪽에 자신의 사인이 든 사진을 사용하도록 허락한 것이다. 스키너 선생님은 치매로 고생하다 2010년 9월 사망했다.

내가 이곳을 떠난다 해도…

스키너드 데뷔앨범으로 다시 돌아가보자. 전체 러닝 타임이 42분58초, 모두 8곡이 실렸다. 첫 곡 ‘아이 에인트 더 원(I Ain’t the One)’은 블루스 감성이 묻어나는 수학 공식 같은 정교한 기타 주법이 인상적이다. 두 번째 곡 ‘튜즈데이스 곤(Tuesday’s Gone)’은 서정적인 리프가 뭉클하게 만드는 블루스 곡이다. 1960~70년대 향수를 느끼게 한다. 서던록 특유의 흥겨움이 가득한 ‘기미 스리 스텝(Gimme three Steps)’, 명곡으로 꼽히는 록 발라드 ‘심플 맨(Simple Man)’도 빼놓을 수 없다. 라이브 공연에서 빠지지 않는 레퍼토리 중 하나가 ‘심플 맨’이다. 훗날 미국 록 그룹 샤인다운(Shinedown)이 리메이크했지만 스키너드에 미치지 못했다. 장맛은 뚝배기 맛이니까.

‘싱스 고인 온(Things Goin’ on)’은 미국 서부의 작은 주점에서 연주될 것 같은 흥겨운 곡. ‘미시시피 키드(Mississippi Kid)’는 어쿠스틱한 기타 연주가 즐겁다.

짧지만 강렬한 ‘포이즌 위스키(Poison Whiskey)’는 정교한 기타 리프가 인상적이다. 감동적인 피날레인 ‘프리버드(Freebird)’는 그들을 로큰롤 스타로 만든 곡이자 ‘일렉트릭 기타 연주 중 가장 속시원한 9분짜리 명강의’라는 칭송을 듣는 곡이다. 그해(1973년) 사망한 듀안 올맨을 기리기 위해 로니 반 젠트가 만들었다.

이들의 첫 앨범은 1973년 미국 빌보드 앨범 차트 27위, ‘프리버드’는 1975년 미국 빌보드 싱글차트 19위에 올랐다. 신예 치고는 괜찮은 성적이었다. 스키너드는 강렬한 인상만큼이나 4년 뒤 충격적인 종결로 추락하고 말았다. 1977년 전미 순회공연 투어 도중, 그리고 5집 앨범 〈스트리트 서바이버스(Street Survivors)〉를 발표하고 사흘 후인 10월 20일 전용기가 추락하면서 반 젠트, 기타리스트 스티브 게인즈(Steve Gaines), 백업 보컬리스트 캐시 게인즈(Cassie Gaines)가 사망하고 나머지 멤버들은 큰 부상을 당했다. 반 젠트는 세상을 떠났지만 그가 부른 〈프리버드〉의 첫 소절은 지금도 긴 울림으로 기억된다.

‘내가 만약 내일 이곳을 떠난다 해도 당신은 여전히 나를 기억하실 건가요? 난 이제 여행을 계속해야만 합니다. 아직 둘러볼 곳이 너무나 많지요.’(If I leave here tomorrow, would you still remember me? For I must be travelling on now, there’s too many places I’ve gotta see.)⊙

이번에도 화폭에 자리한 주인공은 지리산이었다. 그는 고집스레 지리산 그림만 그려왔다. 다른 화가나 평론가의 충고를 귓등으로만 듣고 전통적인 수묵담채의 사실적 화풍을 고수한다.

전시회 작품 중 〈해 질 녘〉(93×55cm)을 오래 바라보았다. 그림이 말을 거는 듯했다.

거대한 산이 저마다 어깨를 나란히 하고 있다. 해가 지는 서편 하늘이 온통 어둡다. 하늘과 산의 경계가 저 멀리서부터 무너져 내린다.

|

| 〈해 질 녁〉 93x55cm, 한지에 수묵담채, 2018 |

지리산은 우리나라 최초의 국립공원, 1호 국립공원이다. 1967년 12월에 지정됐으니 올해로 쉰둘. 경남 산청군·함양군·하동군, 전남 구례군, 전북 남원군이 지리산 젖무덤에 기대어 산다. 저 산속, 저 산 아래 사람들이 살아왔고 살아간다. 지맥이 뻗어내려 배산을 이루고 산 형상은 점점 사람을 닮아간다.

화가 연규현의 고향은 대전이다. 어느 날 시끄러운 도시를 뒤로하고 경남 함양의 견불동(함양 휴천면 문정리)에 터를 잡았다. 생면부지 산골에 작업실을 차리고 지리산 사계(四季)를 담았다. 때로 붓을 내려놓고 도끼로 장작을 패 아궁이 가득 불을 지피며 겨울을 보냈다.(그의 그림 중 가을과 겨울의 지리산이 유독 많은 까닭이다.) 장날엔 동네 할머니들을 실어 나르는 기사 노릇을 자청하지만 늘상 주머니가 텅텅 비어 날품팔이를 한 적도 있다.

그 삶의 과정에서 지리산 한 자락을 부여잡고 그림을 그렸다. 견불동 하루가 열리는 여명에서 저녁 모경(暮景)까지 기꺼이 그림이 되어주었다.

“다른 곳에 갈 필요 없지요. 이곳에서 날마다 비경()을 들여다보니까요.”

지리산 四季에서 暮景까지

|

| 〈비 갠 후〉 106x69cm, 한지에 수묵담채, 2018 |

눈이 쏟아지고 있다. 나무하러 산에 들어간 남자는 허겁지겁 귀가한다. 남자의 뒷머리가 물레의 괴머리를 닮았다.

어쩌면 길이 끊어질지 모른다. 산은 저 멀리서부터 벌거숭이 민둥산이 되어간다. 산길은 온통 빙판, 앞으로 몇 고개를 더 넘어야 할지…. 이상하게도 발걸음이 가볍다. 귀갓길이 영겁처럼 편안하다. 〈귀가〉에 대해 연규현 화가는 이렇게 말했다.

“유년기부터 지금껏 제 성정의 한가운데 가장 큰 울림으로 자리한 건 애틋함입니다. 산다는 건 가슴 저리게 아프고 예쁘고 애틋합니다. 제가 사랑하는 주변의 모든 것은 항상 애틋함으로만 남아 제 마음을 무겁게 하고 그림 또한 그 기억 위에서 그려짐을 부인할 수 없습니다. 세상 누구에게나 모든 걸 내어주기만 하는 이름 모를 잡초들의 고마움까지.”

그는 〈귀가〉의 배경을 ‘애틋함’이라고 했다.

작품 〈비 갠 후〉(106×69cm)는 염담허무(恬憺虛無·마음을 편안하고 담담히 하여 비우고 없애는 것)를 속삭이게 한다. 하늘이 온통 물빛이다. 비 그친 산이 지삿갓을 벗고 나막신도 내어준다. 근경의 미루나무가 원경의 산을 굽어본다. 구름이 뱀사골 계곡물처럼 끝도 없이 쏟아져 내린다. 산을 휘감고 하늘을 덮친다. 어느덧 하늘이 으슥해진다.

화가가 기자에게 이렇게 말했다.

“함양에 올 때, 지리산에 들를 때 견불동을 찾아주세요.”

기자는 문득 그를 다시 쳐다보았다. 이상하게도 어디선가 본 듯했다. 그도 “우리가 만난 것 같다”고 했다. 어디서 만난 것일까.

이상한 이름, 레너드 스키너드

|

| 레너드 스키너드의 데뷔 앨범 〈Pronounced Leh–Nerd Skin–Nerd〉. |

3명의 기타리스트가 합주하는 폭발력 있는 사운드에 귀가 얼얼할 정도다. 음색을 무겁게 하기 위해 일부러 연주를 두텁게 하거나 음량 자체를 한없이 높이는 ‘변칙’을 쓰지 않았다. 도회적 하드록과 미국 남부 특유의 블루스를 섞어서 새로운 장르의 록을 완성한 것이다. 1970년대 미국 남부 지역에서 활동하던 밴드들의 음악을 ‘서던록(Southern Rock)’이라 부른다. 주크박스가 있는 선술집에서 부담 없이 들을 수 있는 흥겨움이 밴 장르라고 할까. 스키너드 멤버의 생김새는 남북전쟁 당시 오합지졸 남부군 스타일이지만 음악은 흑인 목화밭 일꾼의 숨결이 묻어 있다.

1971년 오토바이 사고로 사망한 기타리스트 듀안 올맨(Duane Allman)이 리더로 있던 올맨 브라더스 밴드(Allman Brothers Band)가 한때 그들의 라이벌이라지만, 사람들은 스키너드에 더 열광했다. 카우보이 모자를 쓰고 무대에 오른 농사꾼 풍의 로니 반 젠트(Ronnie Van Zant)의 털털한 막걸리 같은 보컬과 시적인 노랫말, 컨트리 음악이 혼합된 포크적 영감은 값비싸 보이는 로큰롤의 문턱을 확 낮추었다.

일부에선 미국 남부의 백인우월주의가 ‘스위트 홈 앨라배마’에 담겼다고 하나 정치적인 배경을 따지는 록 팬들은 많지 않다. 그저 펑키한 리듬과 ‘와-와 기타 사운드’에 몸을 맡기면 되니까.

|

| 1970년대 미국 서던록 밴드 레너드 스키너드. |

그렇게 낯선 이름을 택한 것은 ‘악동들’만의 사연이 담겨 있기 때문이다. 레너드 스키너드는 밴드 멤버들이 다닌 고교의 선생님 이름이다. 선생님의 실제 이름은 레너드 스키너(Leonard Skinner), 미국 남부식 방언으로 발음을 ‘흔들었다’고 한다. 선생님은 긴 머리 학생들을 체벌하기로 유명했단다.

레너드 스키너드가 유명해진 뒤 스키너 선생님은 한 인터뷰에서 이렇게 말했다. “나 자신을 악인으로 간주하고 싶지는 않아요. 그리고 그렇게 생각한 적도 없고요.”(I don’t like to consider myself an evil guy and I don’t think I was.)

고교 농구코치였던 스키너 선생님은 이후 부동산판매원으로 전직했고, 악동 제자들과도 화해(?)했다. 스키너드의 3집 앨범(〈Nuthin’ Fancy〉) 안쪽에 자신의 사인이 든 사진을 사용하도록 허락한 것이다. 스키너 선생님은 치매로 고생하다 2010년 9월 사망했다.

내가 이곳을 떠난다 해도…

|

| 요절한 레너드 스키너드의 보컬 로니 반 젠트. |

‘싱스 고인 온(Things Goin’ on)’은 미국 서부의 작은 주점에서 연주될 것 같은 흥겨운 곡. ‘미시시피 키드(Mississippi Kid)’는 어쿠스틱한 기타 연주가 즐겁다.

짧지만 강렬한 ‘포이즌 위스키(Poison Whiskey)’는 정교한 기타 리프가 인상적이다. 감동적인 피날레인 ‘프리버드(Freebird)’는 그들을 로큰롤 스타로 만든 곡이자 ‘일렉트릭 기타 연주 중 가장 속시원한 9분짜리 명강의’라는 칭송을 듣는 곡이다. 그해(1973년) 사망한 듀안 올맨을 기리기 위해 로니 반 젠트가 만들었다.

이들의 첫 앨범은 1973년 미국 빌보드 앨범 차트 27위, ‘프리버드’는 1975년 미국 빌보드 싱글차트 19위에 올랐다. 신예 치고는 괜찮은 성적이었다. 스키너드는 강렬한 인상만큼이나 4년 뒤 충격적인 종결로 추락하고 말았다. 1977년 전미 순회공연 투어 도중, 그리고 5집 앨범 〈스트리트 서바이버스(Street Survivors)〉를 발표하고 사흘 후인 10월 20일 전용기가 추락하면서 반 젠트, 기타리스트 스티브 게인즈(Steve Gaines), 백업 보컬리스트 캐시 게인즈(Cassie Gaines)가 사망하고 나머지 멤버들은 큰 부상을 당했다. 반 젠트는 세상을 떠났지만 그가 부른 〈프리버드〉의 첫 소절은 지금도 긴 울림으로 기억된다.

‘내가 만약 내일 이곳을 떠난다 해도 당신은 여전히 나를 기억하실 건가요? 난 이제 여행을 계속해야만 합니다. 아직 둘러볼 곳이 너무나 많지요.’(If I leave here tomorrow, would you still remember me? For I must be travelling on now, there’s too many places I’ve gotta see.)⊙