⊙ 이동휘, 임시정부 국무총리 자격으로 한형권을 레닌에게 전권대사로 파견, 자금 지원 등 요청… 臨政 활동비 대신 고려공산당 활동비에 사용

⊙ 러시아, 200만 루블 지원 약속… 한인사회당 박진순에게 금화 40만 루블 지급

⊙ 김구, 이동휘의 측근 김립을 횡령 혐의로 처단

⊙ 김 스탄케비치 등 韓人 공산주의자들, 독립유공자로 서훈돼

朴鍾涍

1937년 출생. 한국외국어대 러시아어과 졸업. 러시아아카데미 역사연구원 역사학 박사 / 한소문제연구소 연구위원, 모스크바대 아시아·아프리카대학 역사학부 교수 역임. 現 모스크바대 아시아·아프리카대학 한국학센터 명예교수 / 저서 《격변기의 한·러 관계사》 《한반도 분할논의 기원과 러일전쟁》 《러시아 연방의 고려인역사》 등

⊙ 러시아, 200만 루블 지원 약속… 한인사회당 박진순에게 금화 40만 루블 지급

⊙ 김구, 이동휘의 측근 김립을 횡령 혐의로 처단

⊙ 김 스탄케비치 등 韓人 공산주의자들, 독립유공자로 서훈돼

朴鍾涍

1937년 출생. 한국외국어대 러시아어과 졸업. 러시아아카데미 역사연구원 역사학 박사 / 한소문제연구소 연구위원, 모스크바대 아시아·아프리카대학 역사학부 교수 역임. 現 모스크바대 아시아·아프리카대학 한국학센터 명예교수 / 저서 《격변기의 한·러 관계사》 《한반도 분할논의 기원과 러일전쟁》 《러시아 연방의 고려인역사》 등

- 상하이 대한민국임시정부는 ‘레닌자금’ 문제로 내홍을 겪었다. 사진은 1920년 12월 28일 상하이에서 이승만 대통령 환영회에 참석한 臨政 요인들. 단상 왼쪽부터 손정도·이동녕·이시영·이동휘·이승만·안창호·박은식·신규식·장붕.

문재인 정부는 지난 4월 11일 대한민국임시정부 수립 100주년 기념행사를 크게 가졌다. 문재인 정부는 또 김원봉(金元鳳) 등 사회주의 계열 독립운동가들에 대한 서훈(敍勳)에도 큰 관심을 쏟고 있다.

현대사, 특히 한국과 러시아의 관계를 연구해온 사학자로서 정부의 이런 모습은 선뜻 납득이 가지 않는다. 대한민국임시정부(이하 임시정부) 수립 초기부터 사회주의・공산주의자들은 임시정부 내에서 갈등을 야기하고, 임시정부의 역량을 약화시키는 일들을 많이 저질렀기 때문이다. 그 대표적인 예(例)가 임시정부 국무총리 이동휘(李東輝・1873~1935) 일파의 러시아 자금 횡령 사건이다.

한인사회당 결성

1917년 10월혁명 이후 러시아 내 한인(韓人)들의 사회주의 운동이 시작됐다. 제정(帝政)러시아의 아무르유역총독부 소재지였던 하바롭스크에서는 1917년 12월 노동자병사소비에트가 조직되고, 극동인민위원회가 구성됐다.

이때 하바롭스크시(市) 외무인민위원이 된 사람이 레닌이 이끄는 러시아사회민주노동당 당원 김 스탄케비치였다. ‘한국인 최초의 공산주의자’로 알려진 김 스탄케비치의 본명은 김애림으로 우수리스크 근교에서 한인 이주민(고려인) 2세로 태어났다. 그는 블라디보스토크에서 교사 생활을 하다가 우랄 벌목장(伐木場)에서 한인・중국인 노동자를 위한 통역원으로 일하면서 파업을 주도하고 혁명정당인 러시아 사회민주노동당에 입당했다.

극동에도 혁명정권이 수립되면서 김 스탄케비치의 주도로 극동인민위원장 크라스노쇼코프의 지지 아래 1918년 2월 하바롭스크에서 최초로 한인사회동맹 조직 발기(發起)대회가 열렸다. 이 행사에는 김립(金立)・박애・이한영・안공근(안중근 의사의 동생)・윤해・오하묵・오 바실리(김 스탄케비치의 남편) 등 후일 공산주의 운동에 적극 참여한 이들은 물론, 이동녕・양기탁 등 민족주의 계열의 독립운동가들도 참여했다. 전자(前者)는 러시아혁명을 적극 지지하면서 독립과 러시아 사회주의 혁명의 성공을 위해 노동자 계급의 국제적 연대(連帶) 투쟁을 강조했다. 반면에 후자(後者)는 민족주의 노선을 견지하면서 러시아와의 연대에 회의적(懷疑的)이었다. 이 행사는 한민족이 좌우 이념문제로 분열한 최초의 사건이었다.

그해 3월 블라디보스토크에서 이동휘를 비롯한 13명의 한인이 모여 비밀리에 한인사회주의자동맹(한인사회동맹 또는 한인사회당이라고도 함)을 결성했다.

한인사회주의자동맹은 당시 러시아 혁명정부의 지원하에 러시아에서 결성된 최초의 한인사회주의 단체였다. 한인사회주의자동맹은 1919년 4월 만주를 근거지로 활동하다가 연해주(沿海州)로 들어온 신민단과 철혈광복단을 통합해, 한인사회당으로 확대・개편됐다.

박진순, 러시아 자금 200만 루블 수령

한인사회당은 1919년 7월, 러시아어에 능통하고 임기응변이 뛰어난 한인학교 교사 출신 박진순(朴鎭順)을 단장으로 박애・이한영 등 세 명을 모스크바에 파견했다. 이들은 시베리아를 점령하고 있던 백위군(白衛軍・제정러시아를 지지하는 반혁명군)을 피해 11월 15일에야 모스크바에 도착했다. 이들은 도착 즉시 레닌이 주재하는 코민테른 집행위원회에 참석, 3・1운동 등 한국의 상황을 보고하고 코민테른에 가입했다.

박진순은 레닌의 소개로 러시아소비에트사회주의연방공화국[1922년 소비에트사회주의공화국연방(소련) 수립 이전의 러시아] 외무인민위원부(외무부)를 찾아가, 극동 여러 나라에서 사회주의 조직과 선전선동사업을 벌이는 데 필요하다며 일화(日貨) 20만 엔 혹은 미화(美貨) 10만 달러를 지원해달라고 요청했다. 그의 설득이 주효해 박진순은 미화 10만 달러에 해당하는 400만 루블을 받아냈다. 시베리아 주재 외무인민위원부 전권위원(全權委員)인 슈마츠키가 이 중 200만 루블을 극동에서의 사회주의 활동비로 사용하겠다고 가져가는 바람에 박진순은 200만 루블만 한인사회당에 전달할 수 있었다. 블라디보스토크에 있던 한인사회당 본부는 이 무렵 상하이(上海)로 이전해 있었다. 이동휘가 임시정부 국무총리로 부임하면서 함께 옮겨간 것이다. 박진순이 가져온 200만 루블은 상하이에서 일본 엔화(약 10만 엔)로 교환되어 다음과 같이 사용됐다.

① 일본 사회주의자와 상하이 한인사회주의자의 연락 및 출장비, 그리고 한국 내 사회단체 지원과 출장비 2만 엔

② 중국 사회주의 지도자에게 보낸 사업비 2만 엔

③ 상하이・베이징・남만주・북만주의 혁명조직 사업비 2만 엔

④ 인쇄소 시설 및 잡지 간행 경비 5600엔

⑤ 상하이 대한민국임시정부에 지출한 보조금 5000엔

위에서 보듯이 한인사회당 위원장 이동휘는 임시정부의 국무총리직을 수행하면서도 임시정부보다는 사회주의자 운동에 더 주력했다.

이동휘, 臨政 실권 장악

1919년 3·1운동 이후 연해주 우수리스크에서는 대한국민의회가 조직됐다. 이어 상하이와 한성에서도 임시정부 수립이 선포됐다. 이 세 개의 임시정부는 미국에서 독립운동을 하다가 상하이로 옮겨온 안창호(安昌浩)의 중재로 그해 9월 11일 상하이에서 통합 대한민국임시정부로 재출범했다. 이승만(李承晩)이 대통령, 이동휘가 국무총리로 추대됐다. 이동휘는 그해 11월 3일 국무총리로 취임했다.

11월 14일에는 이동휘의 비서인 김립이 국무원 비서장 겸 서무국장이 됐다. 김립은 대한민국임시정부의 기관지인 《공보(公報)》의 편집장도 맡았다. 당시 대통령 이승만은 미국에 있어서 이동휘가 임시정부의 실권(實權)을 거의 장악하고 있었다.

당시 이승만과 안창호는 우드로 윌슨 미국 대통령이 1918년 1월 8일 발표한 민족자결주의(民族自決主義)에 바탕을 둔 독립운동을 주장했다. 반면에 이동휘와 한인사회당 계열은 소비에트혁명정부와의 정치적 동맹을 주장했다. 이동휘 측은 러시아 적위군(赤衛軍)과 연대하여 연해주와 간도에서 일본군에 대항해 적극적으로 항일(抗日)전쟁을 시작해야 한다고 주장했다.

이를 위해 이동휘는 대통령 이승만은 물론 의정원(議政院)의 동의를 받지 않고 레닌과 비밀접촉을 시도했다. 마침 러일전쟁 당시 서울 주재 러시아공사관 무관(武官)이던 포타포프가 볼셰비키 당원으로 상하이에 와 있었다.

포타포프는 상하이 임시정부와 기타 한인 사회단체의 지도자들에게 ‘파리평화회의나 국제연맹 또는 연합국(미국・영국・프랑스・이탈리아・일본 등)이 한국 독립을 지원할 것이라는 기대는 망상(妄想)’이라고 충고했다. 그는 임시정부를 레닌, 코민테른과 연결시켜 주겠다고 약속했다. 포타포프는 극동에서 한인의 항일투쟁에 대한 ‘행동강령’과 국내에서의 ‘항일선전 및 군사조직 계획안’을 작성해 이동휘에게 주었다.

이동휘, 레닌에게 전권대사 파견

이동휘는 1920년 5월 24일 포타포프에게 자신이 서명한 편지를 레닌에게 전해달라고 했다. 그는 포타포프가 제안한 ‘항일투쟁계획’, 즉 극동에서 한인 빨치산 부대와 러시아 적위군의 연합작전 계획안(案)에 대해 임시정부도 동의했다고 확인해주었다. 이동휘는 포타포프를 통해 레닌에게 다음과 같은 친서(親書)를 전달했다.

〈극동의 정치적인 상황은 대한민국임시정부 전권대표로 파견하는 한형권(韓馨權)이 말씀드리겠지만, 자세한 것은 헌신적인 혁명가 포타포프가 직접 보고드릴 것이다.

우리는 한국 독립에 대한 레닌 각하의 관심에 깊은 존경을 드린다. 절대적인 정치적 지원과 물질적인 원조를 바라면서 자본주의・제국주의는 물론 인류의 평화적인 발전을 반대하는 세력과 맞서 투쟁하는 각하가 승리하리라고 굳게 확신한다.〉

임시정부 규정상 해외에 외교관을 파견하려면 의정원의 승인이 필요했다. 이동휘는 절차를 무시하고 이승만 대통령이 아직 미국에서 오지 않았다는 이유로 총리 명의로 모스크바에 외교대표 파견을 결정하면서 재정적인 지원도 요청했다.

즉, 이동휘는 대한민국임시정부 국무총리 자격으로 러시아 소비에트 정부의 레닌 앞으로 임시정부 러시아 주재 전권대표 한형권의 신임장(信任狀)을 보냈다. 신임장 원문은 영문(英文)으로 되어 있으며, 러시아어 번역본은 러시아 대외정책연방문서보관소에 보존되어 있다.

〈1920년 1월 27일 상하이

러시아 소비에트 정부 수상(인민위원회 위원장) 각하에게

러시아와 한국은 우호적인 관계를 강화하고 민주의 시대를 맞아 상호협력이 절실한 시점에 대한민국과 소비에트 러시아와의 우호적인 관계 구축을 추구하여 본인은 한형권을 전권대사로 파견한다. (下略)

이동휘 대한민국임시정부 국무총리〉

한형권의 對러 외교

한형권은 1920년 6월 초 모스크바에 도착했다. 레닌은 한형권을 만나본 후 외무인민위원(장관) 치체린에게 그를 소개했다.

한형권은 치체린에게 일본의 식민통치에 반대해 3・1운동이 발생한 배경, 일본군이 1920년 4월 블라디보스토크 신한촌(新韓村)에 있는 한인학교에 방화하고 한인들을 학살한 일 등을 설명했다. 그는 “대한민국임시정부는 극동에서 소비에트 정권의 승리와 한국의 독립이 상관관계(相關關係)에 있음을 확신한다”면서 모스크바에 온 목적을 다음과 같이 설명했다.

“러시아소비에트사회주의연방공화국이 극동 인민의 식민지 해방운동을 지지하고 일본의 영토 확장 정책에 반대하는 투쟁을 하고 있어 대한민국임시정부는 큰 희망을 가지고 본인을 모스크바에 파견했다. 대한민국임시정부는 일본 제국주의에 맞서 공동투쟁을 하고 있는 두 나라 혁명정부 간에 상호연대(連帶)를 강화할 수 있도록 관계를 수립하는 전권을 본인에게 위임했다.”

이어서 한형권은 1920년 7월 5일 치체린 러시아 외무인민위원에게 다음 4개 항과 관련된 협정 체결을 요청했다.

① 러시아소비에트사회주의연방공화국은 대한민국임시정부를 승인할 것

② 러시아소비에트사회주의연방공화국은 대한민국임시정부에 200만 멕시코 달러, 즉 200만 루블의 차관(借款)을 제공해줄 것

③ 극동에서 항일작전은 대한민국임시정부와 공동으로 수립할 것

④ 이르쿠츠크에 대한민국 독립군사관학교의 개교를 지원할 것 등

당시 레닌 정권은 제정러시아의 부활을 꾀하는 백위군과 내전 중이었다. 시베리아에 출병한 일본군은 백위군을 지원하고 있었다. 이 때문에 레닌 정권은 연해주 한인들의 지원을 획득하기 위해 대한민국임시정부를 이용하려 했다. 실제로 여러 한인 빨치산 부대가 독자적으로 혹은 적위군과 함께 백위군, 그들을 지원하는 일본군과 싸우고 있었다.

이동휘, 레닌과 만나다

이런 사실을 알고 있는 러시아 소비에트 정부는 한형권이 요청한 대로 200만 루블을 지원해주기로 했다. 러시아 소비에트 정부는 1920년 10월 한형권에게 약속한 200만 루블 중에서 금화(金貨)로 40만 루블을 이 무렵 코민테른 국외(國外)전권위원으로 선임된 박진순에게 내주었다. 한형권이 요청한 자금을 왜 한형권 대신 박진순에게 주었는지는 밝혀져 있지 않다. 문서에는 명목상 대한민국임시정부 대표 한형권에게 지출된 것으로 되어 있다.

앞서 박진순이 1920년 3월 러시아 소비에트 외무인민위원부에서 수령한 200만 루블은 한인사회당을 위해 지출한 자금이었다. 10월에 박진순이 수령한 금화 40만 루블도 명목은 대한민국임시정부가 모스크바에 파견한 외교대표 한형권에게 준 것이지만, 실질은 러시아 혁명정부 지지세력 확장과 사회주의 선전을 위한 자금이었다. 당연히 이 자금은 임시정부로 전달되지 않았다.

한편 미국에 체류하고 있던 이승만은 1920년 12월 8일 상하이로 들어와 임시정부의 대통령 직무를 수행하고 있었다. 이승만과 국무총리 이동휘는 임시정부의 운영과 정책을 놓고 날카롭게 대립했다. 이동휘는 임시정부 명의로 모스크바에서 받은 자금의 행방을 추궁당하자 1921년 1월 총리직에서 사임했다.

이동휘는 총리직을 사임한 후에도 러시아에서 지원받은 자금을 가지고 사회주의운동을 계속했다. 이 무렵 상하이 주재 러시아 코민테른 대표 빌제가 이동휘에게 “러시아사회민주노동당이 공산당으로 개칭했으니 한인사회당도 공산당으로 이름을 바꾸는 것이 좋을 것”이라고 조언했다. 이동휘는 1921년 7월 상하이에서 한인사회당 확대대회를 개최해, 여운형(呂運亨)・박헌영(朴憲永), 그리고 이르쿠츠크공산당파인 김만겸 등을 참여시켜 한인사회당을 고려공산당으로 개칭했다.

이동휘는 1921년 6~7월 모스크바에서 열리는 제3차 코민테른 대회에 참석하기 위해 상하이를 떠났다. 그러나 백위군 때문에 길이 막혀 대회에는 참석하지 못했다. 그는 박진순과 홍도, 통역관 김 아파나시를 대동하고 그해 11월 28일 저녁 크렘린에서 레닌과 1시간 동안 회담했다. 극동에서의 코민테른의 활동 상황을 보고하고 지원을 요청했다.

김구, 김립 처단

한편 대통령 이승만은 이동휘가 총리직에서 사임한 후 곧 신규식(申圭植)을 국무총리로 임명했다. 신규식은 임시정부 총리의 명의로 소비에트 러시아 외무인민위원 치체린에게 한형권이 러시아로부터 수령한 자금을 횡령하고 임시정부의 명예를 손상시킨 배임(背任)행위를 저질렀다면서 한형권의 해임을 통고했다.

임시정부 경무국장 김구(金九)는 부하인 오면직과 노종균을 동원, 임시정부 국무원 비서장 겸 사무국장인 김립을 처형했다. 김립이 모스크바에서 지원금을 받아 상하이로 귀임하는 한형권을 이르쿠츠크에서 만나 배임을 결탁하고 자금을 유용한 죄를 물은 것이다. 김구는 임시정부 내 이동휘 계열 공산주의자들을 모두 추방했다.

이승만은 1921년 5월 20일 임시정부 외무차장 이희경(李喜儆)을 대한민국임시정부 전권대표로 삼아 안공근과 함께 모스크바로 파견했다. 이들은 유럽을 경유하여 1922년 초 모스크바에 도착했다.

이희경은 러시아 외무인민위원부를 방문, 한형권의 배임 등에 대해 설명했다. 하지만 러시아 외무인민위원부는 대한민국임시정부를 민족주의를 지향하는 부르주아 세력으로 보고 그를 냉대했다. 이희경은 1922년 8월까지 모스크바에 체류하면서 러시아 외무인민위원부와 계속 접촉했지만, 신임장을 제정하지도 못하고, 한형권의 신임장을 돌려받지도 못했다. 이후 대한민국임시정부는 1945년 해방이 될 때까지 소련과는 어떤 외교관계도 맺지 못했다.

이 무렵 러시아에서는 이동휘가 1921년 7월 개편한 상하이파 고려공산당(구 한인사회당)과 대한국민의회 출신들이 주력이 되어 1921년 5월 이르쿠츠크에서 창당한 전로(全露)고려공산당이 반목하고 있었다. 이 두 공산당 단체는 서로 자기들이 한민족을 대표하는 ‘공산당’이라고 주장하면서 코민테른의 지지를 얻기 위해 경쟁했다. 이 무렵 만주에서 무장투쟁을 벌이던 북로군정서(서일・김좌진), 서로군정서(지청천), 대한독립군(홍범도) 등 여러 독립군 단체가 일본군에 쫓겨 연해주로 들어왔다. 이들은 독립군 부대들을 통합해 대한독립군단을 결성했다. 1921년 6월 대한독립군단은 상하이파 고려공산당 계열 무장세력과 이르쿠츠크파 고려공산당 계열 무장세력 간의 갈등에 휘말렸다가, 러시아 적위군의 공격을 받고 궤멸했다. 이것이 자유시참변이다. 이 사건 이후 만주의 항일독립군은 다시는 대규모 무장투쟁 역량을 회복하지 못했다.

러시아 韓人 사회주의자들의 그 후

극동에서 내전이 종식되면서 코민테른 한국부(꼬르뷰로)가 이르쿠츠크에서 블라디보스토크로 이전해왔다. 꼬르뷰로는 1국 1공산당 원칙에 따라 이르쿠츠크파 전로고려공산당과 상하이파 고려공산당을 해체시켰다. 코민테른의 지시에 따라 1925년에 국내에서 조선공산당(책임비서 김재봉)이 창당됐다. 조선공산당은 노동운동과 계급투쟁, 민족해방을 기치(旗幟)로 사회주의 운동을 전개했으나 일제의 탄압으로 1928년에 해체됐다. 이후 공산주의자들은 지하에서 계속 활동했으나 조선공산당은 해방 후인 1945년 9월에 이르러서야 재건됐다.

이동휘는 러시아 하바롭스크에서 모프르(국제혁명운동희생자후원회) 활동을 하다가 1935년 병사(病死)했다. 그를 추종하던 한인 사회주의자들은 공산당에 입당해 활동하다가, 1937년 스탈린에 의해 중앙아시아로 추방됐다. 만주와 연해주에서 활동했던 초기 사회주의 활동가 중 한 사람이던 김규면은 모스크바 국제방송국에서 코민테른 선전사업에 종사한 덕분에 중앙아시아로의 추방을 면할 수 있었다. 이동휘의 한인사회당 결성 사업을 도왔던 김 스탄케비치는 1918년 백위군에게 체포되어 처형됐다.

김 스탄케비치 등 서훈

1918년 2월 하바롭스크에서 열린 한인사회동맹 발기대회 때 처음 불거졌던 민족주의자들과 공산주의자들의 갈등은 일제시대 내내 독립운동 진영을 분열시켰다. 이런 분열은 해방 후 좌우익 간 투쟁으로 이어졌다. 1945년 12월 모스크바 3상회의에서 신탁통치를 결정하자, 남북한의 사회주의자들은 스탈린에게 편지를 보내 신탁통치 지지와 공산주의에 대한 충성을 다짐했다. 남한에서는 이승만과 김구가 신탁통치반대 운동을 전개했다. 우여곡절이 있었지만 그런 노력이 열매를 맺어 1948년 8월 15일 자유민주주의 대한민국이 탄생할 수 있었다.

1991년 12월 공산주의 종주국 소련이 붕괴했다. 소련의 괴뢰정권으로 출범했던 북한은 공산주의를 빙자한 기괴한 왕조체제로 둔갑했다. 반면 대한민국은 눈부신 산업화를 바탕으로 민주화를 이룩한, 세계 10위권의 경제강국으로 우뚝 섰다.

그런데 어찌 된 영문인지 그 대한민국에서, 일제시대 항일운동 시기부터 독립운동 진영의 분열과 갈등을 조장했던 공산주의자들을 서훈하고 있다. 이동휘는 물론 열렬한 공산주의자였던 김 스탄케비치, 코민테른의 선전요원으로 활동했던 김규면 등이 대한민국에서 훈장을 받았다. 그리고 이제 대한민국 국가보훈처는 그것으로도 모자라 김원봉 등 북한 정권에 참여했던 이들에게도 대한민국의 건국훈장을 주겠다고 하고 있다. 공산주의자들이 항일독립운동과 건국 과정에서 보여준 행위들을 기억하는 이들로서는 이해할 수 없는 일이다.⊙

현대사, 특히 한국과 러시아의 관계를 연구해온 사학자로서 정부의 이런 모습은 선뜻 납득이 가지 않는다. 대한민국임시정부(이하 임시정부) 수립 초기부터 사회주의・공산주의자들은 임시정부 내에서 갈등을 야기하고, 임시정부의 역량을 약화시키는 일들을 많이 저질렀기 때문이다. 그 대표적인 예(例)가 임시정부 국무총리 이동휘(李東輝・1873~1935) 일파의 러시아 자금 횡령 사건이다.

한인사회당 결성

|

| ‘한국인 최초의 공산주의자’ 김 스탄케비치. |

이때 하바롭스크시(市) 외무인민위원이 된 사람이 레닌이 이끄는 러시아사회민주노동당 당원 김 스탄케비치였다. ‘한국인 최초의 공산주의자’로 알려진 김 스탄케비치의 본명은 김애림으로 우수리스크 근교에서 한인 이주민(고려인) 2세로 태어났다. 그는 블라디보스토크에서 교사 생활을 하다가 우랄 벌목장(伐木場)에서 한인・중국인 노동자를 위한 통역원으로 일하면서 파업을 주도하고 혁명정당인 러시아 사회민주노동당에 입당했다.

극동에도 혁명정권이 수립되면서 김 스탄케비치의 주도로 극동인민위원장 크라스노쇼코프의 지지 아래 1918년 2월 하바롭스크에서 최초로 한인사회동맹 조직 발기(發起)대회가 열렸다. 이 행사에는 김립(金立)・박애・이한영・안공근(안중근 의사의 동생)・윤해・오하묵・오 바실리(김 스탄케비치의 남편) 등 후일 공산주의 운동에 적극 참여한 이들은 물론, 이동녕・양기탁 등 민족주의 계열의 독립운동가들도 참여했다. 전자(前者)는 러시아혁명을 적극 지지하면서 독립과 러시아 사회주의 혁명의 성공을 위해 노동자 계급의 국제적 연대(連帶) 투쟁을 강조했다. 반면에 후자(後者)는 민족주의 노선을 견지하면서 러시아와의 연대에 회의적(懷疑的)이었다. 이 행사는 한민족이 좌우 이념문제로 분열한 최초의 사건이었다.

그해 3월 블라디보스토크에서 이동휘를 비롯한 13명의 한인이 모여 비밀리에 한인사회주의자동맹(한인사회동맹 또는 한인사회당이라고도 함)을 결성했다.

한인사회주의자동맹은 당시 러시아 혁명정부의 지원하에 러시아에서 결성된 최초의 한인사회주의 단체였다. 한인사회주의자동맹은 1919년 4월 만주를 근거지로 활동하다가 연해주(沿海州)로 들어온 신민단과 철혈광복단을 통합해, 한인사회당으로 확대・개편됐다.

박진순, 러시아 자금 200만 루블 수령

한인사회당은 1919년 7월, 러시아어에 능통하고 임기응변이 뛰어난 한인학교 교사 출신 박진순(朴鎭順)을 단장으로 박애・이한영 등 세 명을 모스크바에 파견했다. 이들은 시베리아를 점령하고 있던 백위군(白衛軍・제정러시아를 지지하는 반혁명군)을 피해 11월 15일에야 모스크바에 도착했다. 이들은 도착 즉시 레닌이 주재하는 코민테른 집행위원회에 참석, 3・1운동 등 한국의 상황을 보고하고 코민테른에 가입했다.

박진순은 레닌의 소개로 러시아소비에트사회주의연방공화국[1922년 소비에트사회주의공화국연방(소련) 수립 이전의 러시아] 외무인민위원부(외무부)를 찾아가, 극동 여러 나라에서 사회주의 조직과 선전선동사업을 벌이는 데 필요하다며 일화(日貨) 20만 엔 혹은 미화(美貨) 10만 달러를 지원해달라고 요청했다. 그의 설득이 주효해 박진순은 미화 10만 달러에 해당하는 400만 루블을 받아냈다. 시베리아 주재 외무인민위원부 전권위원(全權委員)인 슈마츠키가 이 중 200만 루블을 극동에서의 사회주의 활동비로 사용하겠다고 가져가는 바람에 박진순은 200만 루블만 한인사회당에 전달할 수 있었다. 블라디보스토크에 있던 한인사회당 본부는 이 무렵 상하이(上海)로 이전해 있었다. 이동휘가 임시정부 국무총리로 부임하면서 함께 옮겨간 것이다. 박진순이 가져온 200만 루블은 상하이에서 일본 엔화(약 10만 엔)로 교환되어 다음과 같이 사용됐다.

① 일본 사회주의자와 상하이 한인사회주의자의 연락 및 출장비, 그리고 한국 내 사회단체 지원과 출장비 2만 엔

② 중국 사회주의 지도자에게 보낸 사업비 2만 엔

③ 상하이・베이징・남만주・북만주의 혁명조직 사업비 2만 엔

④ 인쇄소 시설 및 잡지 간행 경비 5600엔

⑤ 상하이 대한민국임시정부에 지출한 보조금 5000엔

위에서 보듯이 한인사회당 위원장 이동휘는 임시정부의 국무총리직을 수행하면서도 임시정부보다는 사회주의자 운동에 더 주력했다.

이동휘, 臨政 실권 장악

|

| 한인사회당을 만든 이동휘. |

11월 14일에는 이동휘의 비서인 김립이 국무원 비서장 겸 서무국장이 됐다. 김립은 대한민국임시정부의 기관지인 《공보(公報)》의 편집장도 맡았다. 당시 대통령 이승만은 미국에 있어서 이동휘가 임시정부의 실권(實權)을 거의 장악하고 있었다.

당시 이승만과 안창호는 우드로 윌슨 미국 대통령이 1918년 1월 8일 발표한 민족자결주의(民族自決主義)에 바탕을 둔 독립운동을 주장했다. 반면에 이동휘와 한인사회당 계열은 소비에트혁명정부와의 정치적 동맹을 주장했다. 이동휘 측은 러시아 적위군(赤衛軍)과 연대하여 연해주와 간도에서 일본군에 대항해 적극적으로 항일(抗日)전쟁을 시작해야 한다고 주장했다.

이를 위해 이동휘는 대통령 이승만은 물론 의정원(議政院)의 동의를 받지 않고 레닌과 비밀접촉을 시도했다. 마침 러일전쟁 당시 서울 주재 러시아공사관 무관(武官)이던 포타포프가 볼셰비키 당원으로 상하이에 와 있었다.

포타포프는 상하이 임시정부와 기타 한인 사회단체의 지도자들에게 ‘파리평화회의나 국제연맹 또는 연합국(미국・영국・프랑스・이탈리아・일본 등)이 한국 독립을 지원할 것이라는 기대는 망상(妄想)’이라고 충고했다. 그는 임시정부를 레닌, 코민테른과 연결시켜 주겠다고 약속했다. 포타포프는 극동에서 한인의 항일투쟁에 대한 ‘행동강령’과 국내에서의 ‘항일선전 및 군사조직 계획안’을 작성해 이동휘에게 주었다.

이동휘, 레닌에게 전권대사 파견

이동휘는 1920년 5월 24일 포타포프에게 자신이 서명한 편지를 레닌에게 전해달라고 했다. 그는 포타포프가 제안한 ‘항일투쟁계획’, 즉 극동에서 한인 빨치산 부대와 러시아 적위군의 연합작전 계획안(案)에 대해 임시정부도 동의했다고 확인해주었다. 이동휘는 포타포프를 통해 레닌에게 다음과 같은 친서(親書)를 전달했다.

〈극동의 정치적인 상황은 대한민국임시정부 전권대표로 파견하는 한형권(韓馨權)이 말씀드리겠지만, 자세한 것은 헌신적인 혁명가 포타포프가 직접 보고드릴 것이다.

우리는 한국 독립에 대한 레닌 각하의 관심에 깊은 존경을 드린다. 절대적인 정치적 지원과 물질적인 원조를 바라면서 자본주의・제국주의는 물론 인류의 평화적인 발전을 반대하는 세력과 맞서 투쟁하는 각하가 승리하리라고 굳게 확신한다.〉

임시정부 규정상 해외에 외교관을 파견하려면 의정원의 승인이 필요했다. 이동휘는 절차를 무시하고 이승만 대통령이 아직 미국에서 오지 않았다는 이유로 총리 명의로 모스크바에 외교대표 파견을 결정하면서 재정적인 지원도 요청했다.

즉, 이동휘는 대한민국임시정부 국무총리 자격으로 러시아 소비에트 정부의 레닌 앞으로 임시정부 러시아 주재 전권대표 한형권의 신임장(信任狀)을 보냈다. 신임장 원문은 영문(英文)으로 되어 있으며, 러시아어 번역본은 러시아 대외정책연방문서보관소에 보존되어 있다.

〈1920년 1월 27일 상하이

러시아 소비에트 정부 수상(인민위원회 위원장) 각하에게

러시아와 한국은 우호적인 관계를 강화하고 민주의 시대를 맞아 상호협력이 절실한 시점에 대한민국과 소비에트 러시아와의 우호적인 관계 구축을 추구하여 본인은 한형권을 전권대사로 파견한다. (下略)

이동휘 대한민국임시정부 국무총리〉

한형권의 對러 외교

한형권은 1920년 6월 초 모스크바에 도착했다. 레닌은 한형권을 만나본 후 외무인민위원(장관) 치체린에게 그를 소개했다.

한형권은 치체린에게 일본의 식민통치에 반대해 3・1운동이 발생한 배경, 일본군이 1920년 4월 블라디보스토크 신한촌(新韓村)에 있는 한인학교에 방화하고 한인들을 학살한 일 등을 설명했다. 그는 “대한민국임시정부는 극동에서 소비에트 정권의 승리와 한국의 독립이 상관관계(相關關係)에 있음을 확신한다”면서 모스크바에 온 목적을 다음과 같이 설명했다.

“러시아소비에트사회주의연방공화국이 극동 인민의 식민지 해방운동을 지지하고 일본의 영토 확장 정책에 반대하는 투쟁을 하고 있어 대한민국임시정부는 큰 희망을 가지고 본인을 모스크바에 파견했다. 대한민국임시정부는 일본 제국주의에 맞서 공동투쟁을 하고 있는 두 나라 혁명정부 간에 상호연대(連帶)를 강화할 수 있도록 관계를 수립하는 전권을 본인에게 위임했다.”

이어서 한형권은 1920년 7월 5일 치체린 러시아 외무인민위원에게 다음 4개 항과 관련된 협정 체결을 요청했다.

① 러시아소비에트사회주의연방공화국은 대한민국임시정부를 승인할 것

② 러시아소비에트사회주의연방공화국은 대한민국임시정부에 200만 멕시코 달러, 즉 200만 루블의 차관(借款)을 제공해줄 것

③ 극동에서 항일작전은 대한민국임시정부와 공동으로 수립할 것

④ 이르쿠츠크에 대한민국 독립군사관학교의 개교를 지원할 것 등

당시 레닌 정권은 제정러시아의 부활을 꾀하는 백위군과 내전 중이었다. 시베리아에 출병한 일본군은 백위군을 지원하고 있었다. 이 때문에 레닌 정권은 연해주 한인들의 지원을 획득하기 위해 대한민국임시정부를 이용하려 했다. 실제로 여러 한인 빨치산 부대가 독자적으로 혹은 적위군과 함께 백위군, 그들을 지원하는 일본군과 싸우고 있었다.

이동휘, 레닌과 만나다

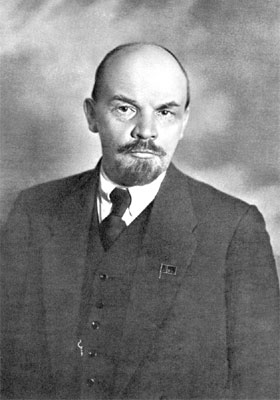

|

| 소련의 혁명지도자 레닌. |

앞서 박진순이 1920년 3월 러시아 소비에트 외무인민위원부에서 수령한 200만 루블은 한인사회당을 위해 지출한 자금이었다. 10월에 박진순이 수령한 금화 40만 루블도 명목은 대한민국임시정부가 모스크바에 파견한 외교대표 한형권에게 준 것이지만, 실질은 러시아 혁명정부 지지세력 확장과 사회주의 선전을 위한 자금이었다. 당연히 이 자금은 임시정부로 전달되지 않았다.

한편 미국에 체류하고 있던 이승만은 1920년 12월 8일 상하이로 들어와 임시정부의 대통령 직무를 수행하고 있었다. 이승만과 국무총리 이동휘는 임시정부의 운영과 정책을 놓고 날카롭게 대립했다. 이동휘는 임시정부 명의로 모스크바에서 받은 자금의 행방을 추궁당하자 1921년 1월 총리직에서 사임했다.

이동휘는 총리직을 사임한 후에도 러시아에서 지원받은 자금을 가지고 사회주의운동을 계속했다. 이 무렵 상하이 주재 러시아 코민테른 대표 빌제가 이동휘에게 “러시아사회민주노동당이 공산당으로 개칭했으니 한인사회당도 공산당으로 이름을 바꾸는 것이 좋을 것”이라고 조언했다. 이동휘는 1921년 7월 상하이에서 한인사회당 확대대회를 개최해, 여운형(呂運亨)・박헌영(朴憲永), 그리고 이르쿠츠크공산당파인 김만겸 등을 참여시켜 한인사회당을 고려공산당으로 개칭했다.

이동휘는 1921년 6~7월 모스크바에서 열리는 제3차 코민테른 대회에 참석하기 위해 상하이를 떠났다. 그러나 백위군 때문에 길이 막혀 대회에는 참석하지 못했다. 그는 박진순과 홍도, 통역관 김 아파나시를 대동하고 그해 11월 28일 저녁 크렘린에서 레닌과 1시간 동안 회담했다. 극동에서의 코민테른의 활동 상황을 보고하고 지원을 요청했다.

김구, 김립 처단

|

| 임시정부 경무국장 시절의 김구. |

임시정부 경무국장 김구(金九)는 부하인 오면직과 노종균을 동원, 임시정부 국무원 비서장 겸 사무국장인 김립을 처형했다. 김립이 모스크바에서 지원금을 받아 상하이로 귀임하는 한형권을 이르쿠츠크에서 만나 배임을 결탁하고 자금을 유용한 죄를 물은 것이다. 김구는 임시정부 내 이동휘 계열 공산주의자들을 모두 추방했다.

이승만은 1921년 5월 20일 임시정부 외무차장 이희경(李喜儆)을 대한민국임시정부 전권대표로 삼아 안공근과 함께 모스크바로 파견했다. 이들은 유럽을 경유하여 1922년 초 모스크바에 도착했다.

이희경은 러시아 외무인민위원부를 방문, 한형권의 배임 등에 대해 설명했다. 하지만 러시아 외무인민위원부는 대한민국임시정부를 민족주의를 지향하는 부르주아 세력으로 보고 그를 냉대했다. 이희경은 1922년 8월까지 모스크바에 체류하면서 러시아 외무인민위원부와 계속 접촉했지만, 신임장을 제정하지도 못하고, 한형권의 신임장을 돌려받지도 못했다. 이후 대한민국임시정부는 1945년 해방이 될 때까지 소련과는 어떤 외교관계도 맺지 못했다.

이 무렵 러시아에서는 이동휘가 1921년 7월 개편한 상하이파 고려공산당(구 한인사회당)과 대한국민의회 출신들이 주력이 되어 1921년 5월 이르쿠츠크에서 창당한 전로(全露)고려공산당이 반목하고 있었다. 이 두 공산당 단체는 서로 자기들이 한민족을 대표하는 ‘공산당’이라고 주장하면서 코민테른의 지지를 얻기 위해 경쟁했다. 이 무렵 만주에서 무장투쟁을 벌이던 북로군정서(서일・김좌진), 서로군정서(지청천), 대한독립군(홍범도) 등 여러 독립군 단체가 일본군에 쫓겨 연해주로 들어왔다. 이들은 독립군 부대들을 통합해 대한독립군단을 결성했다. 1921년 6월 대한독립군단은 상하이파 고려공산당 계열 무장세력과 이르쿠츠크파 고려공산당 계열 무장세력 간의 갈등에 휘말렸다가, 러시아 적위군의 공격을 받고 궤멸했다. 이것이 자유시참변이다. 이 사건 이후 만주의 항일독립군은 다시는 대규모 무장투쟁 역량을 회복하지 못했다.

러시아 韓人 사회주의자들의 그 후

극동에서 내전이 종식되면서 코민테른 한국부(꼬르뷰로)가 이르쿠츠크에서 블라디보스토크로 이전해왔다. 꼬르뷰로는 1국 1공산당 원칙에 따라 이르쿠츠크파 전로고려공산당과 상하이파 고려공산당을 해체시켰다. 코민테른의 지시에 따라 1925년에 국내에서 조선공산당(책임비서 김재봉)이 창당됐다. 조선공산당은 노동운동과 계급투쟁, 민족해방을 기치(旗幟)로 사회주의 운동을 전개했으나 일제의 탄압으로 1928년에 해체됐다. 이후 공산주의자들은 지하에서 계속 활동했으나 조선공산당은 해방 후인 1945년 9월에 이르러서야 재건됐다.

이동휘는 러시아 하바롭스크에서 모프르(국제혁명운동희생자후원회) 활동을 하다가 1935년 병사(病死)했다. 그를 추종하던 한인 사회주의자들은 공산당에 입당해 활동하다가, 1937년 스탈린에 의해 중앙아시아로 추방됐다. 만주와 연해주에서 활동했던 초기 사회주의 활동가 중 한 사람이던 김규면은 모스크바 국제방송국에서 코민테른 선전사업에 종사한 덕분에 중앙아시아로의 추방을 면할 수 있었다. 이동휘의 한인사회당 결성 사업을 도왔던 김 스탄케비치는 1918년 백위군에게 체포되어 처형됐다.

김 스탄케비치 등 서훈

1918년 2월 하바롭스크에서 열린 한인사회동맹 발기대회 때 처음 불거졌던 민족주의자들과 공산주의자들의 갈등은 일제시대 내내 독립운동 진영을 분열시켰다. 이런 분열은 해방 후 좌우익 간 투쟁으로 이어졌다. 1945년 12월 모스크바 3상회의에서 신탁통치를 결정하자, 남북한의 사회주의자들은 스탈린에게 편지를 보내 신탁통치 지지와 공산주의에 대한 충성을 다짐했다. 남한에서는 이승만과 김구가 신탁통치반대 운동을 전개했다. 우여곡절이 있었지만 그런 노력이 열매를 맺어 1948년 8월 15일 자유민주주의 대한민국이 탄생할 수 있었다.

1991년 12월 공산주의 종주국 소련이 붕괴했다. 소련의 괴뢰정권으로 출범했던 북한은 공산주의를 빙자한 기괴한 왕조체제로 둔갑했다. 반면 대한민국은 눈부신 산업화를 바탕으로 민주화를 이룩한, 세계 10위권의 경제강국으로 우뚝 섰다.

그런데 어찌 된 영문인지 그 대한민국에서, 일제시대 항일운동 시기부터 독립운동 진영의 분열과 갈등을 조장했던 공산주의자들을 서훈하고 있다. 이동휘는 물론 열렬한 공산주의자였던 김 스탄케비치, 코민테른의 선전요원으로 활동했던 김규면 등이 대한민국에서 훈장을 받았다. 그리고 이제 대한민국 국가보훈처는 그것으로도 모자라 김원봉 등 북한 정권에 참여했던 이들에게도 대한민국의 건국훈장을 주겠다고 하고 있다. 공산주의자들이 항일독립운동과 건국 과정에서 보여준 행위들을 기억하는 이들로서는 이해할 수 없는 일이다.⊙