⊙ 고희동·채용신·김세용·김중현·김기창 등이 그린 당대 근대인의 사실적인 얼굴들

⊙ 《Animals》는 1970년대 후반 영국을 날카롭게 풍자한 핑크 플로이드式 ‘동물농장’

⊙ 《Animals》는 1970년대 후반 영국을 날카롭게 풍자한 핑크 플로이드式 ‘동물농장’

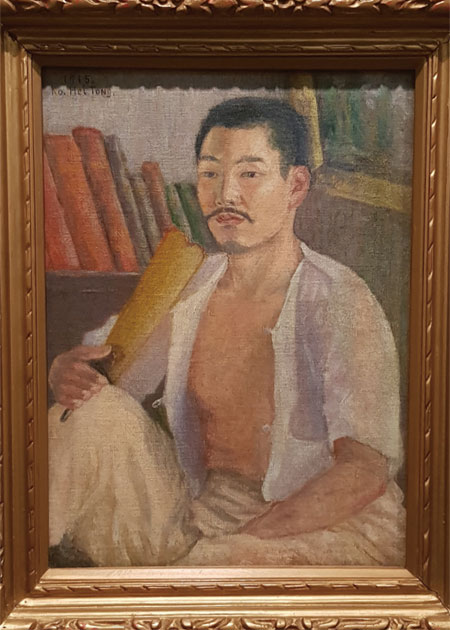

- 고희동 작 〈부채를 든 자화상〉.

국립현대미술관이 덕수궁관의 개관 20주년을 맞아 지난 5월 3일부터 기념전을 열고 있다. 기념전 주제는 ‘내가 사랑한 미술관: 근대의 걸작’이다. 사진으로 보던 근대의 얼굴을 ‘실물’과 대면할 수 있는 기회다. 게다가 전시된 작품들이 모두 한국 근대를 상징하는 명품이다.

먼저 고희동의 〈부채를 든 자화상〉에 눈길이 갔다. 춘곡(春谷) 고희동(高羲東·1886~1965)은 우리나라 최초의 서양화가라는 꼬리표가 붙은 인물이다. 한국 근대미술사의 서술도 춘곡에서 시작된다.

1915년에 그린 〈부채를 든 자화상〉은 놀랍다. 젊은 남자의 가슴이 훤히 보이기 때문이다. 모시적삼 차림에 부채를 든 모습도 파격이다. 일부러 멋있게 보이려는 위엄을 버리고 콧수염에서 보듯 날렵함이 느껴진다. 그림 좌측 상단에 ‘1915, Ko Hei Tong’이라는 영문 이니셜은 근대 지식인의 단면을 드러낸 표현으로 읽힌다.

고희동은 역관 출신이었다. 그의 아버지 고영철은 중국어 역관이었는데 훗날 경북 봉화군수와 함경도 고원군수를 지냈다. 고영철의 가형인 고영희는 일본어 역관이었다. 서구 문물을 가장 먼저 흡수할 수 있는 집안에서 자란 덕분에 춘곡은 최초의 서양화가가 될 수 있었다. 〈부채를 든 자화상〉은 1972년 ‘한국 근대미술 60년’전을 계기로 발굴되어 그해 국립현대미술관에서 구입했다.

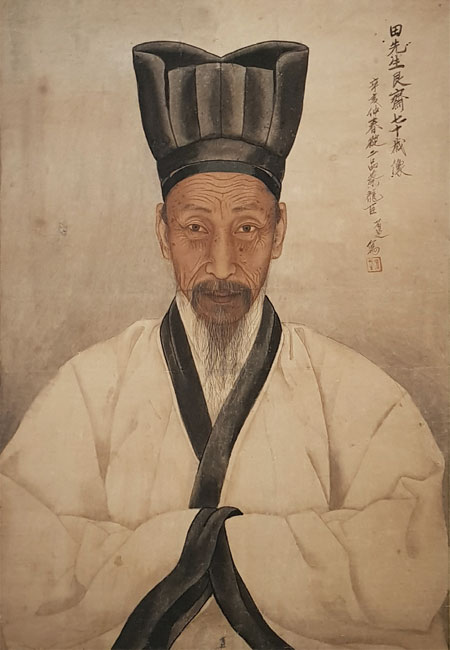

석지(石芝) 채용신(蔡龍臣·1850~ 1941)의 〈전우 초상〉은 근대 물결 속에서 퇴색해 가는 전통의 지조를 느끼게 한다. 1911년 작이다. 채용신은 구한말 임금의 얼굴을 그린 어진화가였다. 그는 전통적인 초상화 제작 전통을 바탕에 두면서 서양화법과 사진기술을 응용한 그림을 그렸다.

그림 속 간재(艮齋) 전우(田愚·1841~ 1922)는 고종으로부터 사헌부장령, 중추원찬의 등 벼슬을 제수 받았으나 끝내 거절하고 재야에 묻혀 살았다. 이이와 송시열의 사상을 계승하는 데 힘쓴 구한말 거유(巨儒)였다.

개화파들이 ‘수구(守舊)의 우두머리’로 지목, 그를 죽이려 하였으나 고종은 응하지 않았다고 한다. 〈전우 초상〉은 마치 사진을 찍어 놓은 것처럼 사실적이다. 수염이며 주름살, 흰 도포 등이 불의에 맞선 지조, 결연한 저항을 느끼게 한다. 이 그림은 원래 국립중앙박물관에서 관리하다 2013년부터 국립현대미술관이 소장하고 있다.

명암법과 원근법을 적용, 시각적 사실성이 돋보여

김세용(金世湧·1922~1992)의 〈이향(離鄕)〉은 산업화로 고향을 떠나는 이들의 쓸쓸한 사연을 담은 작품이다. 그림에는 중절모를 쓰고 돌아앉은 중노인이 보인다. 노인은 흰 고무신을 신고 있는데 마주 앉은 여인은 다소 젊어 보인다. (시)아버지와 같이 배(돛단배로 볼 때, 바다를 건너기보다 강을 건너려 한다는 느낌을 준다)를 타고 떠나려는 걸까. 그 옆에 아이를 업은 소녀의 모습도 슬픈 느낌을 준다. 같은 식솔인지 알 수 없으나 뭍으로 떠난 누군가를 기다리는 듯하다. 소녀의 검정 고무신에 깔린 엷은 그림자, 푸른 바다와 대조적인 회색빛 하늘도 〈이향〉의 정서를 사실적으로 전한다.

이 그림은 1940년대 그린 것으로 알려져 있다. 신의주 출신의 김세용은 〈유랑하는 백의인(白衣人)〉이란 그림을 그려 일제에 끌려가기도 했다. 광복 후 국전(國展)을 일제의 잔재로 거부했다는 일화가 전해진다. 국내 화단에서 활동하기보다 미국, 홍콩 등 해외에서 활동했으며 표현주의적이고 세련된 화면구성으로 ‘한국의 피카소’라 불렸다.

말년은 불행했다. 사망하자 연고자가 아무도 없어 650점의 유품은 정부(문화관광부)에 귀속됐다. 유품은 국립현대미술관이 소장하고 있다. 성격이 직선적이고 외골수였으며 특별한 인연이 없는 이에게는 그림을 팔지 않았다고 한다.

철마(鐵馬) 김중현(金重鉉·1901~ 1953)의 〈춘양(春陽)〉은 1936년 제15회 조선미술전람회 특선 수상작이다. 화면 속 다양한 인물들의 한복에서 보듯 선명한 색채의 대비와 조화가 돋보이는 작품이다. 명암법과 원근법을 적용, 시각적 사실성이 돋보인다.

철마는 전차 차장, 점원 등으로 생계를 잇다가 1925년 무렵 조선총독부 토지조사국 하천계에 취직, 제도 업무를 맡으면서 틈틈이 그림을 그려 선전(鮮展)에 출품했다고 한다.

그림 속 인물 표정이 재미있다. 모두 입을 다물고 있지만 부산하게 움직이고 있다. 아이를 업은 소녀, 젖을 물리고 있는 젊은 여인, 무를 깎거나 썰고 있는 여인 등이 그림 속에 살아 움직이는 듯하다. 할 일 없이 심심해 보이는 소년도 인상적이다.

운보(雲甫) 김기창(金基昶·1913~ 2001)의 〈정청(靜聽)〉은 축음기 앞에 앉은 모녀를 그린 작품이다. 이 그림은 1934년에 그렸는데 곱고 화려한 한복을 입은 상류층 신(新)가정의 모습이다. 정청은 ‘조용히 듣는다’는 뜻이다. 아마도 클래식을 듣고 있는 듯하다.

운보에 따르면 이 그림을 그리기 위해 어느 의사의 집을 빌렸다고 한다. 또 “그림 속 여인은 운보의 첫사랑인 ‘소제’라는 여인과 그 동생을 모델로 삼았다”고 밝혔었다. 그림의 구도는 안정적이며 조화롭지만 1930년대 식민지 조선의 궁핍한 시대상을 감안하면 왠지 낯설고 어색하다. 분명히 근대화된 서양식 가정의 모습이지만 민족현실을 외면했다는 지적에서 자유로울 수 없을 것 같다.

《Animals》, 돼지와 개, 양을 등장시켜 사회 비판

프로그레시브 록의 거장 핑크 플로이드(Pink Floyd)는 팝 역사에 전설이자 상징이다. 벌써 10년 전 리처드 라이트(키보드, 보컬)는 사망했고 밴드의 중추였던 로저 워터스(베이스, 보컬)는 솔로로 독립했다. 나머지 멤버들은 70대 중반의 할아버지가 됐다. 하지만 로큰롤을 사랑하는 젊은이들이 이들의 전성기 시절 곡들을 여전히, 맹렬히 탐닉하고 있다.

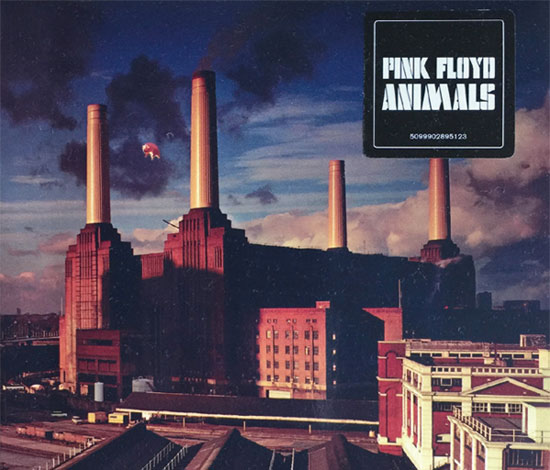

앨범 《애니멀스(Animals)》(1977년 1월 발매)는 그들의 10번째 앨범이다. 1973년 10월에 발매된 8번째 앨범 《더 다크 사이드 오브 더 문(The Dark Side Of The Moon》이 놀랄 만한 소리의 건축물을 완성한 뒤 나온 앨범이다. 압박감을 느끼며 새로운 실험과 도전을 《애니멀스》에 담으려 했다는 인상을 주기에 충분하다.

《애니멀스》가 발매된 1976년과 77년의 영국은 암흑기였다. 노동자들의 주머니는 비었고 유리 지갑은 산산조각이 났다. 거리엔 파업의 구호가 높았고 청년실업이 최고치를 경신했다. 날씨마저 무더워 농작물이 타들어 갔던 시기다.

《애니멀스》 커버는 영국 템스강 남쪽에 위치한 배터시 화력발전소 굴뚝을 배경으로 한다. 자욱한 검은 연기를 내뿜는 굴뚝 사이로 돼지풍선이 떠 있다. 미스터리하다. 무엇을 드러내려 했을까.

‘3가지 다른 것들(Three Different Ones)’이라는 부제가 붙은 노래 〈돼지들(Pigs)〉에서 단서를 찾을 수 있다. 일설에는 당시 수상이었던 제임스 캘러헌과 보수당 당수였던 마거릿 대처를 지칭했다고 하나 핑크 플로이드는 사실 확인을 해 주지 않았다. 다만 메리 화이트하우스(Mary Whitehouse)라는 이름이 가사에 등장한다. 메리는 영국식(式) 전통을 고수한 사회운동가로 언론과 음악 등 미디어의 검열을 옹호한 인물이다.

어쨌든 〈돼지들〉은 무능하며 권력에 집착하는 유명 정치인을 빗대고 있다는 게 정설이다. 노랫말에는 ‘버스 정류장의 할망구, 하하 넌 가식쟁이, 할망구랑 섹스나 해’(Bus stop rat bag. Ha ha charade you are. You fucked up old hag)와 같은 선정적이며 노골적인 표현이 담겨 있다. 여기서 ‘rat bag’, ‘old hag’ 같은 비속어는 마거릿 대처를 의미하는 것으로 알려졌다. (그런데 이 앨범에 실린 〈날개 위의 돼지들(Pigs On The Wings)〉은 돼지가 갖는 사회적 비판의식과 동떨어진 러브송이다. 다소 뜬금없다.)

앨범 커버로 쓰인 헬륨 돼지풍선 이야기

〈돼지들〉과 함께 〈양(sheep)〉도 인상적인 곡이다. 돼지가 물신을 숭배하는 권력자를 비유한 것이라면 이들에게 무참히 밟히는 이가 양이다. 민중을 의미한다. 양떼 울음으로 곡이 시작돼 중후반부에 이르러서는 구약(舊約)의 시편 23장 1~3절(‘주님은 나의 목자시니 아쉬울 것 없노라. 푸른 풀밭에 누워 놀게 하시고 물가로 이끌어 쉬게 하시니’)이 보코더(vocoder·전자 악기의 일종. 사람의 말이나 동물소리를 악기소리로 사용하는 기계음 방식)를 통해 흐르며 이런 노랫말이 이어진다.

‘그는 나를 양고기 커틀릿으로 설득한다. 그는 위대한 힘과 위대한 배고픔을 지녔노라.(He converteth me to lamb cutlets. He hath great power, and great hunger.)’

지도자를 따르는 양들은 “누군가를 믿지 말라”는 메시지를 듣지 않는 한 도살되어 양고기 요리가 될 것이란 풍자다.

〈돼지들〉과 〈양〉이 로저 워터스의 작곡이라면 〈개들(Dogs)〉은 기타리스트 데이비드 길모어가 작곡하고 노래까지 불렀다. 이 노래에서 개는 비즈니스맨을 뜻한다. 탐욕과 아집으로 경쟁에서 승리하기 위해 비열하게 살아가는 비즈니스맨이 결국 암으로 외롭게 죽어 간다는 이야기다.

러닝 타임이 17분이 넘는데 어쿠스틱과 일렉트릭 기타의 주거니 받거니 하는 하모니, 심장을 뛰게 하는 오르간, 신시사이저가 소리의 앙상블을 완성한다. 보코더를 통해 쉴 새 없이 들리는 개 짖는 소리 역시 풍자적이다.

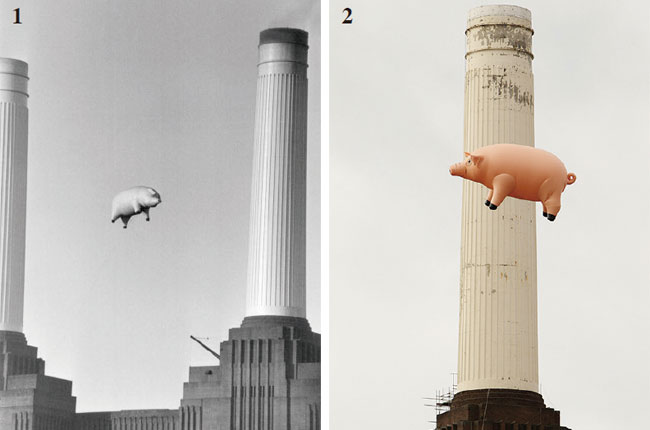

앨범 커버 속 ‘돼지풍선’은 작게 보이지만 실제로는 크기가 9m나 되는 대형 헬륨풍선이었다. 사진촬영 당시 인근 농장에서 소들이 돼지풍선에 놀랐다는 항의가 쏟아졌다. 게다가 강풍에 돼지풍선이 날아가는 바람에 한바탕 소동이 빚어졌는데 영국 공군 비행기가 ‘괴비행체’를 쫓아 출동할 정도였다. 결국 앨범 커버는 발전소 사진에다 돼지풍선 사진을 오려 붙여 완성할 수 있었다. 다시 말해 합성사진을 썼다.

사회적 비판으로 가득한 조지 오웰의 〈동물농장〉을 연상시키는 이 앨범은 핑크 플로이드다운, 전설다운 메시지와 음악을 담았다는 평가를 받았다. 앨범 판매고도 나쁘지 않았다. 영국에서는 2위, 미국에서는 3위를 차지했다.⊙

먼저 고희동의 〈부채를 든 자화상〉에 눈길이 갔다. 춘곡(春谷) 고희동(高羲東·1886~1965)은 우리나라 최초의 서양화가라는 꼬리표가 붙은 인물이다. 한국 근대미술사의 서술도 춘곡에서 시작된다.

|

| 국립현대미술관이 덕수궁관의 20주년 개관을 맞아 지난 5월 3일부터 ‘내가 사랑한 미술관: 근대의 걸작’전을 열었다. |

고희동은 역관 출신이었다. 그의 아버지 고영철은 중국어 역관이었는데 훗날 경북 봉화군수와 함경도 고원군수를 지냈다. 고영철의 가형인 고영희는 일본어 역관이었다. 서구 문물을 가장 먼저 흡수할 수 있는 집안에서 자란 덕분에 춘곡은 최초의 서양화가가 될 수 있었다. 〈부채를 든 자화상〉은 1972년 ‘한국 근대미술 60년’전을 계기로 발굴되어 그해 국립현대미술관에서 구입했다.

|

| 채용신 작 〈전우 초상〉. |

그림 속 간재(艮齋) 전우(田愚·1841~ 1922)는 고종으로부터 사헌부장령, 중추원찬의 등 벼슬을 제수 받았으나 끝내 거절하고 재야에 묻혀 살았다. 이이와 송시열의 사상을 계승하는 데 힘쓴 구한말 거유(巨儒)였다.

개화파들이 ‘수구(守舊)의 우두머리’로 지목, 그를 죽이려 하였으나 고종은 응하지 않았다고 한다. 〈전우 초상〉은 마치 사진을 찍어 놓은 것처럼 사실적이다. 수염이며 주름살, 흰 도포 등이 불의에 맞선 지조, 결연한 저항을 느끼게 한다. 이 그림은 원래 국립중앙박물관에서 관리하다 2013년부터 국립현대미술관이 소장하고 있다.

명암법과 원근법을 적용, 시각적 사실성이 돋보여

|

| 김세용 작 〈이향(離鄕)〉. |

이 그림은 1940년대 그린 것으로 알려져 있다. 신의주 출신의 김세용은 〈유랑하는 백의인(白衣人)〉이란 그림을 그려 일제에 끌려가기도 했다. 광복 후 국전(國展)을 일제의 잔재로 거부했다는 일화가 전해진다. 국내 화단에서 활동하기보다 미국, 홍콩 등 해외에서 활동했으며 표현주의적이고 세련된 화면구성으로 ‘한국의 피카소’라 불렸다.

말년은 불행했다. 사망하자 연고자가 아무도 없어 650점의 유품은 정부(문화관광부)에 귀속됐다. 유품은 국립현대미술관이 소장하고 있다. 성격이 직선적이고 외골수였으며 특별한 인연이 없는 이에게는 그림을 팔지 않았다고 한다.

|

| 김중현 작 〈춘양(春陽)〉. |

철마는 전차 차장, 점원 등으로 생계를 잇다가 1925년 무렵 조선총독부 토지조사국 하천계에 취직, 제도 업무를 맡으면서 틈틈이 그림을 그려 선전(鮮展)에 출품했다고 한다.

그림 속 인물 표정이 재미있다. 모두 입을 다물고 있지만 부산하게 움직이고 있다. 아이를 업은 소녀, 젖을 물리고 있는 젊은 여인, 무를 깎거나 썰고 있는 여인 등이 그림 속에 살아 움직이는 듯하다. 할 일 없이 심심해 보이는 소년도 인상적이다.

|

| 김기창 작 〈정청(靜聽)〉. |

운보에 따르면 이 그림을 그리기 위해 어느 의사의 집을 빌렸다고 한다. 또 “그림 속 여인은 운보의 첫사랑인 ‘소제’라는 여인과 그 동생을 모델로 삼았다”고 밝혔었다. 그림의 구도는 안정적이며 조화롭지만 1930년대 식민지 조선의 궁핍한 시대상을 감안하면 왠지 낯설고 어색하다. 분명히 근대화된 서양식 가정의 모습이지만 민족현실을 외면했다는 지적에서 자유로울 수 없을 것 같다.

《Animals》, 돼지와 개, 양을 등장시켜 사회 비판

|

| 핑크 플로이드의 10번째 앨범 《Animals》. |

앨범 《애니멀스(Animals)》(1977년 1월 발매)는 그들의 10번째 앨범이다. 1973년 10월에 발매된 8번째 앨범 《더 다크 사이드 오브 더 문(The Dark Side Of The Moon》이 놀랄 만한 소리의 건축물을 완성한 뒤 나온 앨범이다. 압박감을 느끼며 새로운 실험과 도전을 《애니멀스》에 담으려 했다는 인상을 주기에 충분하다.

《애니멀스》가 발매된 1976년과 77년의 영국은 암흑기였다. 노동자들의 주머니는 비었고 유리 지갑은 산산조각이 났다. 거리엔 파업의 구호가 높았고 청년실업이 최고치를 경신했다. 날씨마저 무더워 농작물이 타들어 갔던 시기다.

|

| 1 1976년 11월 6일 앨범 커버 사진을 찍기 위해 하늘에 띄워 놓은 돼지풍선. 2 앨범 발매 35주년을 맞아 2011년, 돼지풍선이 다시 하늘을 날았다. |

‘3가지 다른 것들(Three Different Ones)’이라는 부제가 붙은 노래 〈돼지들(Pigs)〉에서 단서를 찾을 수 있다. 일설에는 당시 수상이었던 제임스 캘러헌과 보수당 당수였던 마거릿 대처를 지칭했다고 하나 핑크 플로이드는 사실 확인을 해 주지 않았다. 다만 메리 화이트하우스(Mary Whitehouse)라는 이름이 가사에 등장한다. 메리는 영국식(式) 전통을 고수한 사회운동가로 언론과 음악 등 미디어의 검열을 옹호한 인물이다.

어쨌든 〈돼지들〉은 무능하며 권력에 집착하는 유명 정치인을 빗대고 있다는 게 정설이다. 노랫말에는 ‘버스 정류장의 할망구, 하하 넌 가식쟁이, 할망구랑 섹스나 해’(Bus stop rat bag. Ha ha charade you are. You fucked up old hag)와 같은 선정적이며 노골적인 표현이 담겨 있다. 여기서 ‘rat bag’, ‘old hag’ 같은 비속어는 마거릿 대처를 의미하는 것으로 알려졌다. (그런데 이 앨범에 실린 〈날개 위의 돼지들(Pigs On The Wings)〉은 돼지가 갖는 사회적 비판의식과 동떨어진 러브송이다. 다소 뜬금없다.)

앨범 커버로 쓰인 헬륨 돼지풍선 이야기

|

| 앨범 《Animals》을 내놓은 핑크 플로이드가 1977년 무렵 라이브 공연을 갖고 있다. |

‘그는 나를 양고기 커틀릿으로 설득한다. 그는 위대한 힘과 위대한 배고픔을 지녔노라.(He converteth me to lamb cutlets. He hath great power, and great hunger.)’

지도자를 따르는 양들은 “누군가를 믿지 말라”는 메시지를 듣지 않는 한 도살되어 양고기 요리가 될 것이란 풍자다.

〈돼지들〉과 〈양〉이 로저 워터스의 작곡이라면 〈개들(Dogs)〉은 기타리스트 데이비드 길모어가 작곡하고 노래까지 불렀다. 이 노래에서 개는 비즈니스맨을 뜻한다. 탐욕과 아집으로 경쟁에서 승리하기 위해 비열하게 살아가는 비즈니스맨이 결국 암으로 외롭게 죽어 간다는 이야기다.

러닝 타임이 17분이 넘는데 어쿠스틱과 일렉트릭 기타의 주거니 받거니 하는 하모니, 심장을 뛰게 하는 오르간, 신시사이저가 소리의 앙상블을 완성한다. 보코더를 통해 쉴 새 없이 들리는 개 짖는 소리 역시 풍자적이다.

앨범 커버 속 ‘돼지풍선’은 작게 보이지만 실제로는 크기가 9m나 되는 대형 헬륨풍선이었다. 사진촬영 당시 인근 농장에서 소들이 돼지풍선에 놀랐다는 항의가 쏟아졌다. 게다가 강풍에 돼지풍선이 날아가는 바람에 한바탕 소동이 빚어졌는데 영국 공군 비행기가 ‘괴비행체’를 쫓아 출동할 정도였다. 결국 앨범 커버는 발전소 사진에다 돼지풍선 사진을 오려 붙여 완성할 수 있었다. 다시 말해 합성사진을 썼다.

사회적 비판으로 가득한 조지 오웰의 〈동물농장〉을 연상시키는 이 앨범은 핑크 플로이드다운, 전설다운 메시지와 음악을 담았다는 평가를 받았다. 앨범 판매고도 나쁘지 않았다. 영국에서는 2위, 미국에서는 3위를 차지했다.⊙