⊙ 이왕가는 천황가 다음 가는 부자

⊙ 순종, 고종이 죽은 후 상복 입고 홍릉에 전화 걸어 ‘전화문상(問喪)’

⊙ 영친왕, “이토 공은 참으로 나를 성실히 보살펴주었다”

⊙ 덕혜옹주의 남편은 애꾸라거나 일본인과의 불행한 결혼생활 때문에 정신병 걸렸다는

얘기는 사실과 달라

⊙ 중국 망명 시도했던 의친왕과 규정 어기고 조선 여자와 결혼한 이우를 제외하면

대체로 일제에 순응

⊙ 순종, 고종이 죽은 후 상복 입고 홍릉에 전화 걸어 ‘전화문상(問喪)’

⊙ 영친왕, “이토 공은 참으로 나를 성실히 보살펴주었다”

⊙ 덕혜옹주의 남편은 애꾸라거나 일본인과의 불행한 결혼생활 때문에 정신병 걸렸다는

얘기는 사실과 달라

⊙ 중국 망명 시도했던 의친왕과 규정 어기고 조선 여자와 결혼한 이우를 제외하면

대체로 일제에 순응

- 고종 황제 일가. 왼쪽부터 고종의 아들인 영친왕과 순종, 고종, 귀비 엄씨, 덕혜옹주.

올 하반기 흥행작 중 하나인 영화 〈덕혜옹주〉(감독 허진호)는 일제(日帝)하 대한제국 황실의 ‘눈부신’ 독립운동을 다루고 있다. 영화 속 덕혜옹주는 어린아이들과 민초들에게 민족의식을 일깨우고, 영친왕은 망명을 도모한다.

이 영화에 대한 관람평을 보면 극과 극으로 갈린다. 한편에서는 “몰랐던 역사를 알게 되었고 너무 감동적이었다” “덕혜옹주의 작은 몸부림은 일본 대사관 앞 소녀상처럼 가엾다”고 한다. 반면에 다른 한편에서는 “역사왜곡의 진수를 보여준 영화” “친일 짓한 말년의 이씨 왕족을 이렇게 미화하다니… 고종의 혈육들이 일본에서 장교로 전쟁의 최선봉에서 싸운 걸 우리 국민들은 알는지…”라고 펄쩍 뛴다. 일제하에서 ‘이왕가(李王家)’로 격하된 대한제국 황실의 진짜 삶은 어떠했을까?

1910년 9월 1일

… 왕 전하(순종-기자 주)도 깊은 침묵 속에 계셨고 칙사도 침묵 속에 있어, 양측 수행원들은 기침 소리 하나 못 내고 마치 석상처럼 숨죽이고 있었다. 그때 칙사가 입을 다문 채 정중하게 금빛 바탕에 국화 문양이 빛나는 길이 3척(약 1m), 폭 2촌5부(약 10cm) 정도 되는 상자에 넣어 가져온 조서를 꺼내 전하께 올렸으며 전하는 이를 받아 서로 장중한 경례를 교환하는 것으로 모든 상황은 종료되었다.

… 식을 마친 뒤 동행각에서 샴페인 잔을 올렸으나 이때에도 왕 전하와 칙사는 여전히 아무런 말씀이 없으셨다. 칙사가 돌아갈 때 왕 전하는 이번에도 현관까지 배웅하셨다.

그러고 나서 30분 뒤, 전하는 답례를 위해 칙사의 숙소인 총독관저를 방문하셨다. 이때 의장(儀仗)을 어떻게 갖출지 문제가 되었으나, 이때에 한하여 한국 황제로서 의장을 갖추기로 하였다.

… 이는 황제로서 행차하는 마지막 의장행렬이기도 하였으므로 궁중의 내시와 상궁들은 비장함이 감도는 가운데 눈물로 의장행렬을 배웅하였다.

구한말부터 15년간 대한제국 궁내부(宮內府)와 이왕직(李王職・일제시대에 이씨 왕실에 대한 사무를 담당하던 기관)에서 일했던 일본인 곤도 시로스케(權藤四郞介)가 남긴 기록이다.

이보다 열흘 전인 1910년 8월 22일, 순종(純宗)은 “한국 전부(全部)에 관한 일체 통치권을 완전히 또 영구히 일본 황제 폐하에게 양여”했다(일한병합조약 제1조).

이에 대한 대가로 일본은 천황의 이름으로 “한국 황제 폐하, 태황제 폐하, 황태자 전하와 그 후비 및 후예로 하여금 각각 그 지위에 따라 상당한 존칭, 위엄 및 명예를 향유케 하고 또 이를 보지(保持)하는 데 충분한 세비(歲費)를 공급할 것을 약속”했다(제3조). 이어 같은 조약 제4조에서는 “전조(前條) 이외에 한국의 황족(皇族) 및 후예에 대하여 각각 상당한 명예 및 대우를 향유케 하고 또 이를 유지하는 데 필요한 자금을 공여할 것을 약속”했다.

약속대로 메이지(明治) 일본 천황은 병합조약이 발효된 8월 29일 조서(詔書)를 내려 순종을 창덕궁 이왕, 고종을 덕수궁 이태왕으로 봉했다. 이는 성(姓)이 없는 일본 황실에서 궁호(宮號)로 황족을 호칭하던 것을 준용한 것이다. 예를 들어 다이쇼(大正) 천황의 동생은 지치부노미야 야스히토(秩父宮雍仁) 친왕이라고 불렸다. 일본에 유학 중이던 영친왕(英親王) 이은(李垠・1897~1970)은 왕세자가 되었다. 그들의 배필은 왕비, 태왕비, 왕세자비가 되었다. 메이지 천황은 이들을 모두 “황족의 예로써 대하여 특히 전하(殿下)라는 경칭(敬稱)을 사용”하도록 했다. 메이지 천황은 이와 함께 흥선대원군의 장자인 흥친왕(興親王) 이희(李熹·이재면)와 고종의 둘째 아들 의친왕(義親王) 이강(李堈・1877~1955)을 공(公)으로 봉했다. 이렇게 해서 식민지 조선에는 한 개의 왕가(王家)와 두 개의 공가(公家)가 만들어졌다. 대한제국의 황실 사무를 관장하던 궁내부는 이왕직으로 개편되었다. 대한제국이라는 나라는 망했지만, 이씨 왕실의 종묘는 보존된 것이다.

고종 - 그는 정말 망명하려 했을까?

‘덕수궁 이태왕’이 된 고종의 생활은 적적했다. 엄귀비(嚴貴妃)와 함께 일본으로 건너간 영친왕 이은을 그리워하거나, 1912년에 태어난 ‘복녕당 아기씨(덕혜옹주)’의 재롱을 보며 즐거워하는 것이 전부였다. 이미 1907년 헤이그밀사 사건 이후 강제로 퇴위당한 고종은 이제 정치적으로 완전히 거세(去勢)된 존재였다. 그런 고종이 그래도 일제에 대한 저항을 멈추지 않았다는 주장들이 있다.

순종의 상궁이었던 김명길은 《낙선재주변》에서 “고종은 헤이그밀사 사건 때문에 퇴위를 하셨지만 다시 김황진(金璜鎭) 시종을 파리에 밀사로 보낼 계획을 세웠다”면서 이 사실이 누설되는 바람에 김황진은 덕수궁에서 쫓겨났다고 했다.

고종의 망명 시도?

역사저술가인 이덕일 한가람역사연구소장은 1918년 만주로 망명했던 이회영(李會榮) 등이 고종을 중국으로 망명시키려 했다고 주장한다. 시종 이교영을 통해 이 뜻을 전달받은 고종은 선뜻 이를 승낙했고, 민영달(閔泳達)이 내놓은 5만원으로 베이징(北京)에 고종이 묵을 집을 마련했지만 고종이 1919년 1월 21일 사망하는 바람에 무산되었다고 한다. 구한말 예조·형조·호조판서, 내부대신 등을 역임한 민영달은 망국 후 일제가 내린 남작 작위를 거부한 인물이었다. 민병돈 전 육사교장은 “어렸을 때부터 집안 어른들로부터 민영달 할아버지(민영달은 민병돈 장군의 작은할아버지임)가 5만원, 고종 황제가 10만원을 내서 그 돈으로 이시영(李始榮·초대 부통령) 선생이 베이징에 고종을 모실 집을 샀다는 얘기를 많이 들었다”고 말했다. 이런 주장들이 영화 〈덕혜옹주〉에서 고종이 해외 망명을 결심하는 장면의 모티브가 되었을 것이다.

하지만 1907년 헤이그에 밀사를 보낼 때와는 달리 권력, 돈, 사람을 모두 잃은 고종이 그런 결심을 할 수 있었을지는 의문이다. 곤도 시로스케의 회고에 의하면 조선이 병합된 후 데라우치 총독은 예산을 비롯해 제반 규정의 개정·폐지, 인사이동까지 직접 관장하면서 이왕가에 대해 극도로 간섭하는 정책을 폈다고 한다. 고종을 덕수궁, 순종을 창덕궁에서 살게 한 것도 명분은 ‘궁중개혁’이었지만, 두 사람을 떼어놓고 통제하기 위한 것이었다. 여기에 더해 아들 이은은 사실상 볼모로 일본에 가 있었다. 다른 한편으로 고종은 고명딸 ‘복녕당 아기씨(덕혜옹주)’에게 푹 빠져 있었다. 이런 상황에서 1907년에 한번 쓰디쓴 좌절을 맛보았던 고종이 파리강화회의에 밀사를 파견하거나 70을 바라보는 노구(老軀)를 이끌고 해외로 망명하려 했을까?

고종은 영친왕의 결혼에 반대했나?

일제가 영친왕을 일본 황족의 딸인 나시모토노미야 마사코(梨本宮方子·이방자)와 결혼시키려 하자 고종이 결사반대했다는 것은 우리나라에서는 정설로 굳어 있다. 순종의 상궁 김명길은 《낙선재주변》에서 “고종은 돌아가시기 얼마 전 영친왕의 가례(嘉禮) 결정 소식을 듣고는 ‘수국(讐國)의 황족 여자를 어찌 자부(子婦)로 삼겠느냐. 짐이 생존해 있는 한 이 혼사는 성립될 수 없다’고 강력한 반대를 보이셨다”고 회고했다.

하지만 곤도 시로스케에 의하면, 이왕직 차관으로부터 두 사람의 혼사에 대한 얘기를 들은 고종은 “이는 이조 500년 종묘사직을 안정시키는 기반”이라며 흔쾌히 동의했다고 한다. 곤도는 “전하께서는 대세에 순응하실 줄 아는 매우 총명하신 분이었으므로, 이 혼사에 반대하는 일이 자신의 만년을 그르치는 일이라는 것 정도는 충분히 알고 계셔서 흔쾌히 이 혼인에 찬성하셨던 것이다”라고 했다. 이방자의 어머니 이쓰코도 자신의 일기에 “조선의 이태왕 전하는 매우 기뻐했는데… 고종은 은(영친왕-기자 주)이 일본에서 공부하며 성장했고 일본 황족의 왕녀를 아내로 맞이하게 되면 궁정도 평온하게 될 것이라고 안심했다고 한다”는 기록을 남겼다. 저항과 환영, 어느 쪽이 진실일까?

고종은 1919년 1월 21일 뇌일혈로 사망했다. 향년 67세. 시의(侍醫) 안상호 등이 고종을 독살했다는 소문이 돌았다. 이런 소문은 3·1운동이 벌어지는 하나의 계기가 되었다.

순종 - 도쿄에 가서 천황을 알현한 ‘평화의 왕자(王者)’

1907년 순종이 즉위했을 때, 실권은 이미 통감 이토 히로부미에게 넘어가 있었다. 안중근 의사가 이토 히로부미를 사살했을 때, 순종은 측근에게 “이토 공작이 있기에 한국이 존속할 수 있었다. 지금 공작을 잃었으니 국운이 이미 다하였구나”라고 탄식했다고 한다.

재위 기간 중이나 한일합병 당시 그가 의미 있는 저항을 했다는 기록은 어디에도 없다. 곤도 시로스케는 순종을 “평화의 왕자(王者)로서 이에 어울리는 인품을 가진 분으로, 살벌함과 잔인함을 가장 싫어하셨을 뿐만 아니라 논쟁이나 다툼을 인간이 가진 최고의 악으로 여기고 계셨다”고 평했다.

일제하에서 순종의 생활은 무미건조했다. 김명길의 《낙선재주변》을 보자.

순종의 일상생활은 엄격하게 짜여서 아침에 일어나시는 것부터 수라·목욕·취침시간까지 정확했다. 심지어 비원에 산보 나가는 일에도 1분도 틀림이 없었는데, 한번 정한 일은 무슨 일이 있어도 그대로 지키시는 성품이셨다. 편찮으실 때에는 특히 의사의 지시를 조금도 거역하지 않았다.

김명길은 “씨름보다는 요술이나 마술 등을 즐기신 것을 보면 순종의 성격이 심약하고 유연했다는 것을 알 수 있다”고 했다.

순종은 고종에게 극진했다. 아침저녁으로 상궁을 덕수궁으로 보내 고종에게 문안인사를 여쭈었고, 한 달에 한 번 덕수궁을 찾아가서 고종과 식사를 같이했다.

순종의 일본 천황 알현

그런 평범한 일상을 깨는 큰일이 한 번 있었다. 1917년 6월 순종이 일본 도쿄(東京)에 가서 다이쇼(大正) 천황을 알현한 일이었다. 이는 일제로서는 조선이 완전히 자신들에게 굴종했음을 내외에 알리는 큰 행사였다. 중국에 철저하게 사대(事大)했던 조선 왕조 500년 동안에도 임금이 명(明)이나 청(淸)에 입조(入朝)한 적은 없었다. 일제는 친일파 윤덕영(순종비 윤씨의 큰아버지)을 앞세워 갖은 방법으로 고종을 핍박, 결국 “창덕궁(순종-기자 주)에 뜻을 전하고 대신 가게 하라”는 대답을 받아냈다. 사실 일제가 원한 것도 순종의 방일(訪日)이었다. 효자인 순종은 상황을 순순히 받아들였다.

1917년 6월 14일 일본 육군대장의 정복(正服)에 국화경식장(菊花頸飾章)을 목에 건 ‘이왕(李王)’ 순종은 대원수복을 입은 다이쇼 천황을 알현했고, 같은 달 22일에는 교토(京都)에 있는 메이지 천황 부부의 능을 참배했다. 순종은 일본의 요인들과 영친왕 이은 등을 만나고 그해 6월 27일 서울로 돌아왔다.

김명길의 《낙선재주변》에 의하면, 고종이 죽은 후 순종은 때때로 ‘전화문상(電話問喪)’을 했다고 한다.

전화문상을 드릴 때면 순종은 상복으로 갈아입고 전화 앞에 대기하고 계셨다. 그러면 내시가 전화를 걸어 참봉에게 “덕진풍(전화기)을 혼백에 대라”고 말한다. 이때 순종은 엎드려 절하고 내시는 전화기를 순종의 입 가까이 댄다. 순종은 전화기에 대고 곡을 하며 부왕의 혼백에 문상하곤 했는데 몇몇 중신은 예의에 어긋난 일이라고 간(諫)하곤 했다.

1926년 4월 26일 순종은 53세를 일기로 사망했다. 쇼와(昭和) 천황은 그에게 원수(元帥)를 추서(追敍)했다. 경기도 금곡에 있는 고종과 민비의 능 근처에 묻히니, 유릉(裕陵)이라 한다.

영친왕 - 흔들리는 정체성 사이에서 살다 간 비운의 황태자

대한제국 육군 소위의 군복을 입은 열 살 소년 이은이 ‘태자태사(太子太師)’ 이토 히로부미의 손에 이끌려 현해탄을 건넌 것은 1907년 12월 5일이었다. 이토 히로부미는 “태자(이은)가 영민하고 숙성하므로 일찍 신학(新學)을 공부해야 한다”며 태황제(고종)에게 이은의 ‘유학’을 강권했다. 고종과 이은의 어머니 엄귀비는 어린 아들을 떼어놓기 싫어 저항했지만, 소용이 없었다.

이은에 대한 메이지 일본 천황과 이토 히로부미의 대접은 극진했다. 후일 이은은 아내 이방자에게 이렇게 말했다.

“이토 공이 살아 있었으면 어떻게 됐을까? 이토 공은 참으로 나를 성실히 보살펴주었지. 내가 공부를 마치고 새로운 지식을 조선에 가지고 돌아가 고국에 도움이 되도록 하라고, 그와 같은 구상도 하고 있었지. 그 말이 거짓이었을지 모르지만, 지금처럼 군인 총독에 의해 함부로 영국 식민지 흉내를 내는 일은 없었을지도 몰라.”

자신을 볼모로 데려갔던 이토 히로부미를 긍정적으로 평가하는 것은 어쩌면 ‘스톡홀름 신드롬’은 아니었을까?

이방자 어머니가 먼저 제안

이은과 일본 황족의 딸인 나시모토노미야 마사코(이방자)의 결혼이 발표된 것은 1916년 8월의 일이었다.

이영훈 서울대 경제학과 교수는 “일제하 조선 왕·공족을 다룬 신조 미치히코(新城道彦)의 《천황의 조선병합》(호세이대 출판국, 2011년)에 의하면, 이 결혼은 나시모토노미야 이쓰코 왕비(이방자의 어머니)가 적극 추진해서 이루어진 것으로 되어 있다”고 말한다. 당시 일본 〈황실전범(皇室典範)〉에 의하면, 황족은 황족하고만 결혼할 수 있었는데, 다른 황족 가문에서 딸의 배필감을 찾지 못한 이쓰코가 황족에 준하는 대접을 받고 있던 이은에게 눈을 돌렸다는 것이다. 이은은 조선 왕족이기는 했지만 ‘조건’이 아주 좋았다. 이 교수는 “당시 이왕가는 연간 150만 엔에 달하는 세비를 받고 있었다. 천황을 제외하면 일본 황족들 가운데서 가장 큰 부자였다”고 말했다.

이 교수는 “다른 일본 황족들의 세비는 평균적으로 6만~8만 엔, 많아야 10만 엔 정도였다”고 했다. 이 교수에 의하면, 이쓰코 왕비는 데라우치 조선 총독에게 중매를 요청했고, 전례에 없는 일을 겪게 된 일본 정부와 황실은 당황했지만, 결국 자기들이 주장하던 ‘일선융합(日鮮融合)’에 도움이 된다고 판단해 두 사람의 결혼을 추진하게 되었다고 한다. 두 사람의 결혼을 위해 일본은 1918년 11월 28일 〈황실전범증보(增補)〉를 제정, “황족의 여자는 왕족 또는 공족에 시집을 갈 수 있게 함”이라는 규정을 만들었다.

한때 우리나라에서는 이방자가 아이를 낳지 못하는 석녀(石女)여서 일제가 조선 왕실을 절손(絶孫)시키기 위해 이은과 결혼시켰다는 얘기가 떠돌았다. 나중에 그가 아이를 낳자 그를 석녀로 진단했던 전의(典醫) 세 명이 모두 처형당했다는 이야기와 함께…. 《경향신문》 기자가 1980년대에 대필한 이방자의 회고록 《세월이여, 왕조여》에도 이 얘기가 나온다. 하지만 《비련의 황태자비 이방자》의 저자 혼다 세쓰코가 이에 대해 물었더니 이방자는 “그러한 진찰을 받을 이유가 없었다”며 당치도 않다는 표정을 지었다고 한다.

“이은은 무부무국(無父無國)의 금수(禽獸)”(《독립신문》)

이은과 마사코의 결혼은 원래 1919년 1월 21일로 예정되어 있었다. 이날은 마사코의 집에서 이은의 집으로 혼수를 보내는 날이었다. 하지만 이날 고종이 죽는 바람에 결혼은 다음해 4월 29일로 연기되었다. 두 사람이 결혼하자 대한민국 임시정부가 발행하던 《독립신문》은 “영친왕이던 이은은 무부무국(無父無國)의 금수(禽獸)”라면서 “적자(賊子) 이은으로 하여 이조(李朝)는 영원한 정죄와 저주를 수(受)하였도다”라고 규탄했다.

하지만 이런 규탄에도 불구하고 이은은 일제하에서 탄탄대로를 달렸다. 1916년 일본 육사를 졸업하고 일본 육군 소위로 임관한 그는 1923년에는 일본 육군의 엘리트 코스인 육군대학을 졸업했다. 1926년 순종이 사망한 후에는 이왕의 지위를 계승했다. 이후 그는 연대장, 사단장 등을 거쳐 제1항공군사령관 등을 지냈다. 일제 패망 시 그는 육군 중장이었다.

그래도 이은이 민족의식을 완전히 잃지는 않았다고 볼 수 있는 삽화들은 몇 가지 있다. 1919년 11월 일본의 하라 다카시(原敬) 총리는 상하이 임시정부 외무차장이던 여운형을 도쿄로 초청했다. 이때 여운형은 영친왕에게 비밀면회를 신청했다. 영친왕은 고희경 사무관과 의논, 이를 받아들이기로 했지만, 일본 헌병대에 발각되는 바람에 무산되고 말았다.

영친왕 납치 미수 사건

1926년 5월 이은은 아내와 함께 유럽 여행길에 올랐다. 궁내성의 요구에 따라 이은은 ‘공’이 아니라 ‘백작’ 칭호를 사용했다. 《영친왕 이은》 등을 쓴 언론인 김을한 등은, 이은이 유럽 여행을 떠난 것은 1923년 관동대지진 당시 조선인 학살 사건 등을 겪으면서, 혹은 일본 상류사회에서 일견 존중받으면서도 실제로는 소외당하는 상처를 달래고 싶어서였다고 주장했다.

이방자의 회고록 《세월이여, 왕조여》 등에 의하면, 이은이 유럽 여행에 나서자 임시정부의 김구 등은 영친왕을 태운 배가 상하이에 정박하면 영친왕을 납치, 망명시키려는 계획을 세웠지만 이를 안 일제가 군함을 파견해 이은 부부를 함내에 머물게 하는 바람에 무산되었다고 한다. 헤이그에서는 현지에 사는 한국인이 “고종 황제께서 한일보호조약을 무효로 만들고자 밀사를 일부러 헤이그에 보내셨던 사실을 잊지 않으셨다면, 신문기자에게 ‘나는 일본 황족이 아니고 한국의 황태자’라는 것을 명확하게 선언하소서”라고 권유하는 글을 전달하려 했지만, 수행원의 제지로 실패했다.

이은도 자신에게 쏟아지는 이런 눈길을 모르지는 않았던 듯하다. 이방자의 《왕조여, 세월이여》에 의하면, 이은은 1938년 중국 전선으로 발령받은 후 “많은 조선인이 나를 왜 망명도 하지 않고 일본의 보호 밑에 있느냐고 비난하는 것을 나도 알고 있소. 그러나 내가 망명하면 조선 백성들은 어떻게 되겠소? 너희 왕도 도망갔으니 너희를 잘 대우해 줄 필요가 없다고 조선인들을 개돼지같이 부리고 왕실도 없애버릴 것이오”라고 말했다고 한다.

이은은 조선 백성들을 위한 작은 봉사들은 했다. 일본 육사에 재학 중인 조선인 생도들이 주말에 외출했을 때 활용할 모임공간(일요하숙)을 마련해 주었고, 때때로 그들을 자기 집으로 초청해 격려해 주었다. 1940년에는 동포 여학생들을 위한 기숙사 홍희료(鴻嬉寮)와 동포 유학생들을 위한 장학회 이화회(李花會)를 만들었다.

반면에 조선인 일본 육사 생도들이 영친왕저로 찾아가도 일본어만 했다든가, 일본으로 수학여행을 간 중학생들이 인사를 갔을 때 “찾아와 줘서 고맙다. 조심해서 잘 돌아가기 바란다”라는 두 마디만 하고 들어가 버려서 찾아간 이들을 실망시켰다는 증언도 있다.

해방 이후

그러는 사이에 일제의 패망은 눈앞으로 닥쳐왔다. 8월 12일 히로히토 일본 천황은 항복선언에 앞서 황족회의를 소집했다. 황족에 준하는 대접을 받고 있던 영친왕 이은도 이 자리에 참석했다.

맥아더 원수가 이끄는 연합군최고사령부는 일본의 특권계급을 철저하게 해체했다. 1947년 5월 새 헌법이 제정되자 400여 개의 화족(華族·귀족) 가문이 특권을 상실했다. 조선 왕실이 정식으로 문을 닫은 것은 이때였다. 같은 해 2~3월 이들에게는 가혹한 재산세가 부과되었다. 900만 엔의 재산을 가진 것으로 평가된 이은에게는 78%에 해당하는 750만 엔의 세금이 부과됐다. 이은 부부는 도쿄 아카사카에 있는 저택을 참의원 의장의 공관으로 빌려주고, 하인들이 살던 방으로 물러앉았다. 사실 이것은 당시 사토 참의원 의장이 이은을 돕기 위해 필요도 없는 공관을 빌린 것이었다.

1947년 10월에는 황족들 가운데 히로히토 천황의 직계 3개 집안만을 황족으로 인정하고 방계(傍系) 황족들은 평민으로 내려앉는 ‘신적강하(臣籍降下)’ 조치가 단행되었다. 이영훈 서울대 교수는 “일본에서 나온 《천황의 한국병합》이라는 책을 보면, 황족의 복식에 대해 논의하는 황족회의에 참석했던 영친왕이, 궁내청 관리가 ‘죄송하지만, 황족이 아닌 분은 나가달라’고 말하자 얼굴이 하얗게 질려 비틀거렸다는 이야기가 나온다”고 말한다. 그때까지도 그는 자신을 당연히 일본 황족의 일원으로 생각했다는 얘기다.

1956년 아들 이구(李玖・1931~ 2005)가 MIT대학을 졸업했다. 신적강하 후 일본에 한국인으로 등록한 이은 부부는 주일한국대표부에 여권을 신청했다. 하지만 이승만 대통령이 영친왕에게 냉담하다는 사실을 잘 알고 있는 대표부나 본국 외무부에서는 여권을 발급해 주지 않았다. 이은 부부는 일본 궁내청 장관을 찾아가 여권 발급을 부탁했다. 오히려 궁내청 장관이 깜짝 놀라며 “그것은 일본 국민이 된다는 의미이니 신중하게 생각하라”고 권유했지만, 아들을 만나고 싶은 노부부는 일을 쉽게만 생각했다. 그들은 다시 일본 국민이 되어버리고 말았다.

전주 이씨 양녕대군의 후예인 이승만은 이은을 외면했다. 아마 구한말 이래 쌓인 이씨 왕실에 대한 반감 때문이었을 것이다. 이은은 박정희 정부가 들어선 후인 1963년 11월 22일에야 귀국할 수 있었다. 이때 이미 그는 뇌졸중으로 식물인간이 되어 있었다. 그의 주치의였던 김학중 박사는 《영친왕 병상기》에 이렇게 기록했다.

서울 성모병원 병실에 도착하자마자 누군가 큰소리로 ‘전하, 고국에 돌아왔어요’라고 하자, 금시 쓸쓸한 얼굴빛으로 변하더니 방성통곡을 세 마디 하셨다.

이은은 6년여를 병상에 누워 지내다가 1970년 5월 1일 세상을 떠났다. 금혼식 사흘 후였다. 1953년 아들 이구가 미국 유학을 결심했을 때, 이은은 이렇게 말했다고 한다.

“후회함이 없이 자기가 발견한 길을 자기의 책임과 의지로 마음껏 가보라. 만일 그 길이 적당하지 못하다고 하더라도 또 자기의 생각으로 다시 하면 된다. 지금에 와서 나더러 마음대로 해보라고 해도 나는 어떻게 할 수가 없다. 슬픈 일이지만 그것이 사실이다. 장구한 세월을 두고 틀 속에 갇히어 어떻게 하면 자기를 속이고 살아가느냐를 교육받아 온 때문에, 이젠 그만 밖으로 나오려고 해도 여간하여서는 나올 수가 없다. 나의 마음과 뜻이 벌써 굳어져 버린 것이다. 그러니까 너는 이 아비를 뛰어넘어서 자유롭게 너 자신을 시험해 봐라.”

어쩌면 이 말은 자신의 삶에 대한 이은의 총체적 결산일지도 모른다.

의친왕 이강 - 지사인가, 탕자인가

“독립되는 우리나라의 평민이 될지언정 합병한 일본의 황족 되기를 원치 않는지라.”

상하이 대한민국 임시정부 기관지 《독립신문》 1919년 11월 20일자에 실린 의친왕 이강의 성명에 나오는 말이다. 그보다 8일 전인 같은 달 11일 이강은 전협(全協)이 이끄는 독립운동단체 대동단(大同團)과 함께 조선을 탈출, 중국으로 망명하려다가 중국 안둥(지금의 단둥)에서 일본 경찰에 체포되었다(안둥이 아니라 신의주에서 체포되었다는 주장도 있음). 이 사건은 일제 36년 동안 있었던 유일한 조선 왕족의 항일운동, 아니 항일운동 ‘시도’였다.

이강은 태어날 때부터 불우했다. 순종, 영친왕 이은, 덕혜옹주는 출생에 대한 기록이 있지만, 이강은 기록이 없다. 상궁 김명길에 의하면 이강의 어머니 귀인 장씨는 “평양기생과 대전별감 사이에 태어난 지체 낮은 궁인”이라고 한다.

이강은 당대 조선 왕실 제일의 쾌남아였다. 상궁 김명길은 《낙선재주변》에서 “인물이 출중하게 잘났던 것으로 기억하는데, 영민하고 또 일본 사람들에게 바른말을 잘해 속이 후련하곤 했다”고 회고했다.

이강의 일탈은 젊어서부터 유명했다. 1898년 일시 미국을 방문했을 때에는 주미일본공사에게 600원을 꾸었다는 기사가 《독립신문》(1898년 3월 31일자)에 실렸다. 1900~1905년 미국 유학 시절에는 미국 여성들과 염문을 뿌리기도 했다. 이 때문인지 황현은 《매천야록》에서 “이강은 나이가 어려 중망(重望)을 받지 못했다. 외국에 있으면서 학문을 하지도 않았으며, 오직 주색(酒色)만 좋아하고 자전거를 잘 탄 것으로 유명하였다”고 했다. 후일 이강이 망명하려다가 일제에 붙잡혀왔을 때, 윤치호는 자신의 일기에 아주 냉소적인 기록을 남겼다.

의친왕이 국외로 빠져나가려다가 의주에서 붙잡혔다는 얘길 들었다. 어차피 그는 별볼일없는 사람이라서 … 최근 들어 좀 달라졌는지는 몰라도 … 외국인 사회를 상대로 한 독립운동에 큰 도움이 되지는 못했을 것이다. 하지만 그가 선동가들과 입장을 같이하고 있다고 여겨지는 만큼은 조선인들에게 영향을 미칠 것이다. (《윤치호일기》, 1919년 11월 14일자)

탈출 미수

일제하에서 의친왕의 행적과 관련해서는 전설 같은 얘기들이 많이 있다. 의친왕이 술자리에서 조선의 구신(舊臣)들을 향해 “우리 아버지를 팔아먹은 놈들이 여기 있구나”라고 호통을 쳤다든지, 연회에서 술과 여자에 빠져 있는 이강에게 데라우치 총독이 “앞으로 처신을 잘 하시오”라고 나무라자 “너 죽고 나 죽자!”면서 권총을 뽑아들었다는 얘기 등등….

이강을 찬양하는 이들은 주색에 빠져 지냈던 그의 행태가 일제를 속이기 위한 것이었다고들 주장한다. 실제로 이강이 독립운동에 관심을 가졌던 것은 사실인 듯하다. 조선총독부 경무총감은 “(이강) 공은 즐겨 시정잡배와 왕래하였는데, 특히 금춘(今春) 독립운동의 수모(首謨) 손병희와는 몰래 회합 모의하였고, 손이 체포되자 공은 매우 낭패한 빛이 있었다고 한다”고 보고했다(1919년 11월 24일).

1919년 11월 11일 이강은 전협 등과 만주로 탈출하려 했으나 일제 경찰에게 체포되었다. 황족에 버금가는 대우를 받고 있던 ‘이강 공’이 해외 망명을 하려 했다고 밝힐 수 없었던 일제는 이강이 대동단원들이 권총으로 위협하는 바람에 마지못해 끌려갔던 것이라고 선전했다. 이강은 50여 일간 녹천정(남산 총독관저)에 연금되어 있다가 석방되었다.

12남 9녀

이후 이강은 다시 ‘일상’으로 돌아갔다. 1921년 4월에는 일본 육군 중장 계급으로 조선군사령부에 배속되었다. 1924년 1월에는 도쿄에서 대훈위국화대수장 훈장을 받았다. 그 밖에 일본 황실이나 이왕가의 크고 작은 행사에 얼굴을 내밀었다.

탈출에 실패한 후 이강은 여전히 ‘주색’을 즐겼다. 일제가 남긴 감시기록에 의하면 이강은 몸이 불편한 때를 빼고는 매일 밤 술을 마시고 기생, 예기(藝妓)를 끌어들여 잠자리를 같이했다고 한다(〈경비관계철-이강 동비양전하관계(李堈仝妃兩殿下關係)〉).

이강은 여러 명의 소실 사이에서 수많은 자녀를 낳았다. 공식적으로 호적에 올린 자녀만 12남 9녀다. 비공식적인 자녀까지 합치면 28명이라는 이야기도 있고, 30명, 혹은 40명에 달한다는 말도 있다. 막내가 태어난 것은 그의 나이 76세 때였다. 이를 두고 안천 서울교대 교수는 “황통을 단절시키려는 침략 일본을 맞아서 ‘아들 딸 구별 없이 대량생산’이란 목표로 강력하게 추진한 아기 낳기로 무참히 일본을 항복시켰다”고 주장한다(안천, 《일월오악도》).

이런 ‘대량생산’은 결실을 맺었다. 오늘날 남은 고종의 혈손은 의친왕의 후예들뿐이기 때문이다. 영친왕의 아들 이구가 사망한 후 황사손(皇祀孫)으로 그 뒤를 이은 이원(李源)씨는 의친왕의 9남 이충길(이갑길이라고도 함)씨의 아들이다.

일본인이 된 의친왕의 장남

탈출 실패 후 의친왕은 현실에 순응하는 모습을 보여주었지만, 그것도 못 미더웠던지 일제는 1930년 6월 이강을 강제 은퇴시키고 그의 작위를 장남 이건(李鍵·1909~1991)에게 물려주게 했다.

그는 어려서부터 콤플렉스가 많았다. 아버지가 자기를 미워하고 동생 이우만 사랑한다고 믿었다. 무슨 까닭인지 이강은 장남인 그에게 일본식 교육을 시켰다. 일본인 도우미를 붙여주었고, 일본인 소학교에 보냈다. 어려서부터 그는 일본말을 하면서 일본 옷을 입고 자랐다. 학습원을 거쳐 일본 육사와 육군대학을 나왔다. 1931년에는 일본 해군 대좌의 딸인 마쓰다히라 요시코와 결혼했다.

이건은 스스로를 일본 황실의 일부로 생각했다. “일본 황실의 태도에는 따뜻한 맛이 있는데 한국 황실에는 냉담함만이 있다”고 했다. 1945년 8월 12일, 그는 패전을 앞두고 열린 황족회의에 참석했다. 그는 히로히토 천황을 보고 “그 말투며 태도며 실로 경복하기에 족한 것이 있었다”고 느꼈다.

천황에 대해 존경하는 마음을 갖게 된 그는 1947년 10월 일본으로 귀화, 모모야마 겐이치(桃山虔一)로 이름을 바꾸었다. ‘모모야마’는 다이쇼 천황이 묻힌 곳이다. 그는 자기가 귀화한 이유에 대해 “아버지와의 인연을 끊고 싶어서”였다고 했다.

맥아더 사령부에 의해 황족의 특권이 폐지되고, 영친왕 이은 부부를 비롯해 다른 황족들이 변화하는 추세에 적응하지 못해 쩔쩔맬 때, 이건, 아니 모모야마 겐이치는 도쿄 시부야 역전시장에서 팥죽장사를 시작했다. 이 소식을 듣고 이은 부부가 달려갔다. 이건은 익숙한 장사꾼처럼 이들을 맞았다. 훗날 이방자가 “그 익숙한 접대 솜씨에 내심 감탄했다”고 할 정도였다. 이후에도 이건은 산양젖 장사를 하기도 하고, 도쿄 긴자거리에서 과자가게를 하기도 했다. 하지만 크게 재미를 보지는 못했다. 결국 그의 아내 요시코는 유흥업계로 빠졌고, 두 사람은 이혼했다. 그래서 “실과 망신은 모과가 시키고, 이왕가 망신은 이건 공이 시킨다”는 말이 나왔다고 한다. 이후에는 등사인쇄공, 원자력연구소 직원 등으로 일하다가 1991년 세상을 떠났다.

이기동 동국대 교수가 쓴 《비극의 군인들》이라는 책에는 이런 말이 나온다.

이건 공은 당시는 깨닫지 못했으나, 1945년 일본 패전 후가 되어서야 비로소 자기들(왕·공족)의 본질이 일본 황실의 식객(食客)이며, 천황제 기구의 부록(附錄)이고, 인격이 없는 괴뢰였다는 사실을 알게 되었노라고, 1965년 발표된 그의 또 다른 수기 《조선왕조의 말예(末裔)》에서 쓰고 있다.

일제 36년간 이왕가 사람들을 지칭하는 말로 이보다 더 적확한 말을 찾기는 힘들 것이다.

덕혜옹주 - 영화와 현실의 차이

영화로 새삼 주목받게 된 덕혜옹주(德惠翁主・1912~1989)는 고종의 고명딸이다. 고종의 자녀들 가운데 성인이 된 사람은 순종, 의친왕, 영친왕, 그리고 덕혜옹주 네 사람이다.

덕혜옹주는 1912년 고종과 복녕당 이씨 사이에서 태어났다. 이때 고종은 환갑이었다. 고종은 1914년에는 광화당 이씨와의 사이에서, 1915년에는 보현당 정씨와의 사이에서 아들을 낳았지만, 모두 한 해를 넘기지 못하고 죽었다. 망국 후 노년의 나이에도 이렇게 왕성하게 자녀들을 생산한 것을 두고, 고종이 망국 후에 그만큼 안온한 현실을 즐기고 있었다는 증거로 보는 사람도 있다.

우리는 흔히 ‘덕혜옹주’라고 하지만, 나라가 망한 후였기 때문에 그에게 공식적인 ‘옹주’ 호칭이 부여되지는 않았다. 그는 어려서는 ‘복녕당 아기씨’로 불렸고, 1921년 소학교에 진학하면서 ‘덕혜’라는 이름을 얻게 되었다. 덕혜를 애지중지했던 고종은 그를 위해 1916년 4월 덕수궁 즉조당에 유치원을 짓게 했다.

하지만 망국의 군주는 자기 딸을 황적(皇籍)에 올리는 것도 쉽지 않았다. 일제는 고종이 딸을 얻은 사실을 알면서도 짐짓 모르는 척했다. 어느 날 데라우치가 고종에게 의례적인 알현을 하러 왔을 때, 고종은 슬그머니 데라우치를 유치원으로 안내했다. 무골(武骨)인 데라우치가 아이들의 재롱을 보면서 마음이 느슨해졌을 때, 고종은 “이 아이가 바로 내가 말년에 은거하면서 유일한 낙으로 삼고 있는 내 딸”이라고 말했다. 데라우치는 덕수궁을 나선 후 “오늘은 내가 당했다”고 씁쓸해하면서도, 덕혜를 황적에 올릴 수 있도록 해주었다. 히노데소학교 시절, 덕혜는 일본 옷을 입고 일본식 교육을 받으면서 자랐다.

영친왕 이은이 일본 황녀와 결혼하게 된 것을 본 고종은 덕혜는 조선 남자와 짝지어 주려 했다. 그는 시종 김황진과 의논했고, 그는 조카 김장한(金章漢)을 추천했다. 김장한의 동생이 후일 영친왕과 덕혜옹주의 귀국을 위해 발 벗고 노력한 언론인 김을한이다. 영화 〈덕혜옹주〉에 등장하는 김장한은 김장한과 김을한, 그리고 일본 육사 출신의 독립운동가 지청천 장군을 합성한 인물이라고 한다.

소 백작의 사랑노래

고종의 이러한 노력에도 불구하고, 덕혜옹주는 결국 19세가 되던 1931년 5월 소 다케유키(宗武志) 백작과 결혼했다. 소 백작은 조선에 신속(臣屬)했던 쓰시마 도주(島主)의 후예였다. 김명길은 《낙선재주변》에서 “결혼 후 소 백작은 혼자 서울을 방문한 적이 있는데 머리가 툭 튀어나오고 살빛이 꺼무튀튀하니 상스러워 품위를 느낄 수 없었던 것으로 기억된다”고 적었다. 소 백작이 나이 든 애꾸라는 소문도 있었다. 하지만 소 다케유키는 사시(斜視)이기는 했지만 상당히 잘생긴 편이었다. 도쿄제대 영문과를 나온 그는 시인이자 화가였고, 후일 대학교수로 영문학을 가르쳤다. 동료 교수나 제자, 지인들 사이에서 평판도 좋았다고 한다.

나이 든 한국인들 사이에서는 덕혜옹주가 일본인과의 원치 않는 결혼, 결혼 후 남편의 학대 때문에 정신병을 앓게 되었다는 얘기가 꽤 있었다. 이는 사실과 다르다. 이방자의 회고에 의하면, 소 다케유키와의 결혼 이야기가 나오던 1930년경부터 덕혜옹주는 이미 불면증과 함께 몽유병 증세를 보이기 시작했다고 한다. 정신과 의사는 조발성치매(早發性癡呆)라는 진단을 내렸다. 이때 이미 그는 일제하에서 억압받는 조선 민중들을 격려하거나 독립운동에 투신하기는커녕, 자기 한 사람의 인생을 제대로 끌고나가기도 어려운 처지가 된 것이다.

이듬해 덕혜옹주의 증세가 다소 나아졌고, 결혼식도 치렀다. 두 사람의 결혼식을 보도한 《조선일보》 사진을 보면, 소 백작의 모습은 보이지 않는다. ‘소 백작 말살 사건’이라고 할까?

결혼 후 5개월쯤 지난 1931년 10월, 소 백작 부부가 쓰시마섬을 방문했다. 이때 덕혜옹주는 끊임없이 소리를 내어 웃기를 몇 번이나 되풀이하는 병적인 거동을 보여 참석자들을 놀라게 했다. 병이 재발한 것이다.

혼마 야스코(本馬恭子)는 《덕혜희(德惠姬)》에서 일찍 부모를 잃었고 도쿄 상류사회에 아는 사람이 별로 없었던 소 다케유키가 덕혜의 병에 대해 아무것도 듣지 못하고 결혼했고, “처음으로 덕혜의 증상을 보았을 때, 그는 무슨 일이 일어났는지 아무것도 몰랐던 것이 분명하다”고 말한다. 병든 아내를 어떻게 다루어야 할지 당황해 하면서도, 소 다케유키는 아내를 사랑했던 것 같다. 그는 ‘사마시라-환상 속의 아내를 그리워하는 노래’라는 시에서 이렇게 노래했다.

미쳤다 해도 성스러운 신의 딸이므로/그 안쓰러움은 말로 형언할 수 없다/혼을 잃어버린 사람의 병구완으로/잠시 잠깐에 불과한 내 삶도 이제 끝나가려 한다.

손뼉치며 “마사에!” “마사에!”라고 외쳐

한국에서는 소 다케유키가 아내가 발병하자 바로 정신병원에 그를 버린 것으로 알려져 있다. 하지만 혼마 야스코에 의하면, 덕혜옹주가 병원에 입원한 것은 1946년경이었다고 한다. 이때는 소 다케유키도 패전 후 화족제도의 폐지와 중과세(重課稅) 등으로 저택을 처분하는 등 어려울 때였다. 두 사람은 1955년 이혼했다. 두 사람의 딸 마사에는 그해 학교 선생과 결혼했지만, 이듬해 가출, 실종됐다. 그는 신경쇠약 증세가 있었다고 한다.

덕혜옹주는 정신병원으로 들어간 지 16년 후인 1962년 1월 16일 박정희 국가재건최고회의 의장의 배려로 귀국했다. 비행기가 도착하자 유모 변복동은 비행기를 향해 큰절을 올렸다. 창덕궁의 상궁들, 운현궁의 친척들, 진명여고 동창들이 그를 맞이했지만, 그는 아무도 알아보지 못했다. 서울대 병원에서 요양을 하다가 순종비 윤대비가 사망한 후인 1968년 낙선재로 들어갔다. 말년에 그는 계절이 바뀔 때마다 손뼉을 치며 “마사에!” “마사에!”라고 외치며 슬픈 표정을 짓곤 했다고 한다(김명길, 《낙선재주변》). 1989년 4월 21일 낙선재에서 77세를 일기로 고단했던 이 세상을 떠났다.

운현궁의 상속자들 - 이희, 이준용, 이우

의친왕 이강 공 외에 또 하나의 공가가 있었다. 고종의 형인 흥친왕 이희(본명 이재면)의 가문이다.

동생이 국왕이 되면서 이재면은 도승지, 병조판서, 금위대장, 이조판서, 예조판서, 호조판서, 훈련대장 등 요직을 역임했고, 1894년 제1차 김홍집 내각에서 궁내부 대신을 지냈다. 1910년 8월 22일 합병조약 체결을 위한 어전회의가 열렸을 때 황족 대표로 참석, 나라를 넘기는 데 동의했다. 나라가 망한 후에는 일제에 의해 이희 공에 봉해졌으며, 천황이 내려주는 은사 공채 83만원을 받았다.

1912년 9월 이희가 죽자 그 아들 이준용(李埈鎔·1870~1917)이 뒤를 이었다. 그는 흥선대원군이 가장 총애했던 손자였다. 구한말 여러 차례 고종을 폐위하고 그를 옹립하려는 시도가 있었다. 때문에 그는 10년간 일본 망명생활을 해야 했다. 구한말 내부협판, 주일공사, 육군 참장(參將·소장) 등을 지내기도 했다. 젊은 시절에는 반일적이었던 그는 오랜 일본 망명생활 동안 순치되었는지, 순종 즉위 후 귀국해서는 친일의 길을 걷기 시작했다. 1909년에는 신궁봉경회(神宮奉敬會) 총재가 되어 조선에 일본 시조신인 아마테라스오미카미(天照大神)를 모시는 신궁 건립을 추진했다. 이때 그는 아마테라스오미카미를 단군과 함께 한일 공동의 시조로 묘사하는 상량문을 작성했다. 합방과 함께 16만8000엔의 은사금을 받았다. 공가를 계승하면서 이름을 이준(李埈)으로 바꾸었다.

박영효 손녀와 결혼 강행한 이우

1917년 이준용이 아들이 없이 죽자 의친왕의 둘째 아들인 이우(李鍝·1912~ 1945)가 양자로 들어가 공가를 계승했다. 그는 아버지 의친왕을 빼닮은 미남자였다. 2003년 인터넷에서 ‘얼짱신드롬’이 일어났을 때, ‘원조(元祖) 얼짱’으로 꼽히기도 했다.

1922년 이우는 일본의 황족·귀족교육기관인 학습원에 입학했고, 육군유년학교를 나와 일본 육사에 진학했다. 1933년 일본 육사를 졸업하고 포병 소위로 임관했으며, 1938년에는 일본 육군의 엘리트 코스인 육군대학에 입학, 1941년 졸업했다.

이처럼 겉으로는 순탄한 출세 코스를 밟았지만, 그는 “나는 일본 것이라면 병적으로 싫다”고 말할 정도로 반일의식이 강했다. 그의 가정교사였던 가네코는 “당시 이우 공은 일본의 모든 행위가 마음에 들지 않았고, 독립해야 한다는 확실한 신념을 갖고 있어 일본 육군에서도 두려워했다”는 증언을 남겼다.

이러한 투철한 반일의식은 실천으로 이어졌다. 영친왕 이은이나 덕혜옹주와 달리 일본 황족·화족(귀족)과 결혼하기를 거부하고, 한국 여인과 결혼을 강행한 것이다. 당시 조선 공족의 결혼은 1926년 제정된 〈왕공가궤범(王公家軌範)〉에 따라 천황의 칙허를 얻도록 되어 있었다. 이우는 이를 무시하고 박영효(朴泳孝)의 손녀인 박찬주와 약혼을 해버렸다. 이왕직 장관 한창수와 일본 궁내성에서도 반대했지만, 일본 정계 요로에 지인이 많았던 박영효가 나서서 이를 무마시켰다. 결국 1935년 5월 이우는 박찬주와의 결혼에 성공했다.

중국 전선에 출정했다가 1945년 6월 조선으로 돌아온 이우는 일제의 패망이 가까워 옴을 느꼈다. 그는 언론인 김을한 등과 만나 시국에 대해 논의하면서, 일본으로의 전출 명령을 피해보려 노력했다. 일본 군부는 그런 그에게 선심(?)을 썼다. 조선과 가까운 히로시마로 발령을 낸 것이다. 8월 6일 히로시마에 원자폭탄이 투하됐다. 출근길에 원폭을 맞은 이우는 다음날 새벽 숨을 거두었다. 그의 나이 33세, 계급은 육군 중좌였다. 그의 장례는 히로히토 천황이 항복방송을 한 지 5시간 후인 1945년 8월 15일 오후 5시 서울운동장에서 육군장(陸軍葬)으로 엄수됐다.⊙

이 영화에 대한 관람평을 보면 극과 극으로 갈린다. 한편에서는 “몰랐던 역사를 알게 되었고 너무 감동적이었다” “덕혜옹주의 작은 몸부림은 일본 대사관 앞 소녀상처럼 가엾다”고 한다. 반면에 다른 한편에서는 “역사왜곡의 진수를 보여준 영화” “친일 짓한 말년의 이씨 왕족을 이렇게 미화하다니… 고종의 혈육들이 일본에서 장교로 전쟁의 최선봉에서 싸운 걸 우리 국민들은 알는지…”라고 펄쩍 뛴다. 일제하에서 ‘이왕가(李王家)’로 격하된 대한제국 황실의 진짜 삶은 어떠했을까?

1910년 9월 1일

… 왕 전하(순종-기자 주)도 깊은 침묵 속에 계셨고 칙사도 침묵 속에 있어, 양측 수행원들은 기침 소리 하나 못 내고 마치 석상처럼 숨죽이고 있었다. 그때 칙사가 입을 다문 채 정중하게 금빛 바탕에 국화 문양이 빛나는 길이 3척(약 1m), 폭 2촌5부(약 10cm) 정도 되는 상자에 넣어 가져온 조서를 꺼내 전하께 올렸으며 전하는 이를 받아 서로 장중한 경례를 교환하는 것으로 모든 상황은 종료되었다.

… 식을 마친 뒤 동행각에서 샴페인 잔을 올렸으나 이때에도 왕 전하와 칙사는 여전히 아무런 말씀이 없으셨다. 칙사가 돌아갈 때 왕 전하는 이번에도 현관까지 배웅하셨다.

그러고 나서 30분 뒤, 전하는 답례를 위해 칙사의 숙소인 총독관저를 방문하셨다. 이때 의장(儀仗)을 어떻게 갖출지 문제가 되었으나, 이때에 한하여 한국 황제로서 의장을 갖추기로 하였다.

… 이는 황제로서 행차하는 마지막 의장행렬이기도 하였으므로 궁중의 내시와 상궁들은 비장함이 감도는 가운데 눈물로 의장행렬을 배웅하였다.

구한말부터 15년간 대한제국 궁내부(宮內府)와 이왕직(李王職・일제시대에 이씨 왕실에 대한 사무를 담당하던 기관)에서 일했던 일본인 곤도 시로스케(權藤四郞介)가 남긴 기록이다.

이보다 열흘 전인 1910년 8월 22일, 순종(純宗)은 “한국 전부(全部)에 관한 일체 통치권을 완전히 또 영구히 일본 황제 폐하에게 양여”했다(일한병합조약 제1조).

이에 대한 대가로 일본은 천황의 이름으로 “한국 황제 폐하, 태황제 폐하, 황태자 전하와 그 후비 및 후예로 하여금 각각 그 지위에 따라 상당한 존칭, 위엄 및 명예를 향유케 하고 또 이를 보지(保持)하는 데 충분한 세비(歲費)를 공급할 것을 약속”했다(제3조). 이어 같은 조약 제4조에서는 “전조(前條) 이외에 한국의 황족(皇族) 및 후예에 대하여 각각 상당한 명예 및 대우를 향유케 하고 또 이를 유지하는 데 필요한 자금을 공여할 것을 약속”했다.

약속대로 메이지(明治) 일본 천황은 병합조약이 발효된 8월 29일 조서(詔書)를 내려 순종을 창덕궁 이왕, 고종을 덕수궁 이태왕으로 봉했다. 이는 성(姓)이 없는 일본 황실에서 궁호(宮號)로 황족을 호칭하던 것을 준용한 것이다. 예를 들어 다이쇼(大正) 천황의 동생은 지치부노미야 야스히토(秩父宮雍仁) 친왕이라고 불렸다. 일본에 유학 중이던 영친왕(英親王) 이은(李垠・1897~1970)은 왕세자가 되었다. 그들의 배필은 왕비, 태왕비, 왕세자비가 되었다. 메이지 천황은 이들을 모두 “황족의 예로써 대하여 특히 전하(殿下)라는 경칭(敬稱)을 사용”하도록 했다. 메이지 천황은 이와 함께 흥선대원군의 장자인 흥친왕(興親王) 이희(李熹·이재면)와 고종의 둘째 아들 의친왕(義親王) 이강(李堈・1877~1955)을 공(公)으로 봉했다. 이렇게 해서 식민지 조선에는 한 개의 왕가(王家)와 두 개의 공가(公家)가 만들어졌다. 대한제국의 황실 사무를 관장하던 궁내부는 이왕직으로 개편되었다. 대한제국이라는 나라는 망했지만, 이씨 왕실의 종묘는 보존된 것이다.

고종 - 그는 정말 망명하려 했을까?

‘덕수궁 이태왕’이 된 고종의 생활은 적적했다. 엄귀비(嚴貴妃)와 함께 일본으로 건너간 영친왕 이은을 그리워하거나, 1912년에 태어난 ‘복녕당 아기씨(덕혜옹주)’의 재롱을 보며 즐거워하는 것이 전부였다. 이미 1907년 헤이그밀사 사건 이후 강제로 퇴위당한 고종은 이제 정치적으로 완전히 거세(去勢)된 존재였다. 그런 고종이 그래도 일제에 대한 저항을 멈추지 않았다는 주장들이 있다.

순종의 상궁이었던 김명길은 《낙선재주변》에서 “고종은 헤이그밀사 사건 때문에 퇴위를 하셨지만 다시 김황진(金璜鎭) 시종을 파리에 밀사로 보낼 계획을 세웠다”면서 이 사실이 누설되는 바람에 김황진은 덕수궁에서 쫓겨났다고 했다.

고종의 망명 시도?

|

| 대한제국 시절 고종 황제와 황태자 순종. |

하지만 1907년 헤이그에 밀사를 보낼 때와는 달리 권력, 돈, 사람을 모두 잃은 고종이 그런 결심을 할 수 있었을지는 의문이다. 곤도 시로스케의 회고에 의하면 조선이 병합된 후 데라우치 총독은 예산을 비롯해 제반 규정의 개정·폐지, 인사이동까지 직접 관장하면서 이왕가에 대해 극도로 간섭하는 정책을 폈다고 한다. 고종을 덕수궁, 순종을 창덕궁에서 살게 한 것도 명분은 ‘궁중개혁’이었지만, 두 사람을 떼어놓고 통제하기 위한 것이었다. 여기에 더해 아들 이은은 사실상 볼모로 일본에 가 있었다. 다른 한편으로 고종은 고명딸 ‘복녕당 아기씨(덕혜옹주)’에게 푹 빠져 있었다. 이런 상황에서 1907년에 한번 쓰디쓴 좌절을 맛보았던 고종이 파리강화회의에 밀사를 파견하거나 70을 바라보는 노구(老軀)를 이끌고 해외로 망명하려 했을까?

고종은 영친왕의 결혼에 반대했나?

일제가 영친왕을 일본 황족의 딸인 나시모토노미야 마사코(梨本宮方子·이방자)와 결혼시키려 하자 고종이 결사반대했다는 것은 우리나라에서는 정설로 굳어 있다. 순종의 상궁 김명길은 《낙선재주변》에서 “고종은 돌아가시기 얼마 전 영친왕의 가례(嘉禮) 결정 소식을 듣고는 ‘수국(讐國)의 황족 여자를 어찌 자부(子婦)로 삼겠느냐. 짐이 생존해 있는 한 이 혼사는 성립될 수 없다’고 강력한 반대를 보이셨다”고 회고했다.

하지만 곤도 시로스케에 의하면, 이왕직 차관으로부터 두 사람의 혼사에 대한 얘기를 들은 고종은 “이는 이조 500년 종묘사직을 안정시키는 기반”이라며 흔쾌히 동의했다고 한다. 곤도는 “전하께서는 대세에 순응하실 줄 아는 매우 총명하신 분이었으므로, 이 혼사에 반대하는 일이 자신의 만년을 그르치는 일이라는 것 정도는 충분히 알고 계셔서 흔쾌히 이 혼인에 찬성하셨던 것이다”라고 했다. 이방자의 어머니 이쓰코도 자신의 일기에 “조선의 이태왕 전하는 매우 기뻐했는데… 고종은 은(영친왕-기자 주)이 일본에서 공부하며 성장했고 일본 황족의 왕녀를 아내로 맞이하게 되면 궁정도 평온하게 될 것이라고 안심했다고 한다”는 기록을 남겼다. 저항과 환영, 어느 쪽이 진실일까?

고종은 1919년 1월 21일 뇌일혈로 사망했다. 향년 67세. 시의(侍醫) 안상호 등이 고종을 독살했다는 소문이 돌았다. 이런 소문은 3·1운동이 벌어지는 하나의 계기가 되었다.

순종 - 도쿄에 가서 천황을 알현한 ‘평화의 왕자(王者)’

|

| 김은호가 그린 순종의 어진(御眞). 일본 육군대장의 복장을 하고 있다. |

재위 기간 중이나 한일합병 당시 그가 의미 있는 저항을 했다는 기록은 어디에도 없다. 곤도 시로스케는 순종을 “평화의 왕자(王者)로서 이에 어울리는 인품을 가진 분으로, 살벌함과 잔인함을 가장 싫어하셨을 뿐만 아니라 논쟁이나 다툼을 인간이 가진 최고의 악으로 여기고 계셨다”고 평했다.

일제하에서 순종의 생활은 무미건조했다. 김명길의 《낙선재주변》을 보자.

순종의 일상생활은 엄격하게 짜여서 아침에 일어나시는 것부터 수라·목욕·취침시간까지 정확했다. 심지어 비원에 산보 나가는 일에도 1분도 틀림이 없었는데, 한번 정한 일은 무슨 일이 있어도 그대로 지키시는 성품이셨다. 편찮으실 때에는 특히 의사의 지시를 조금도 거역하지 않았다.

김명길은 “씨름보다는 요술이나 마술 등을 즐기신 것을 보면 순종의 성격이 심약하고 유연했다는 것을 알 수 있다”고 했다.

순종은 고종에게 극진했다. 아침저녁으로 상궁을 덕수궁으로 보내 고종에게 문안인사를 여쭈었고, 한 달에 한 번 덕수궁을 찾아가서 고종과 식사를 같이했다.

순종의 일본 천황 알현

그런 평범한 일상을 깨는 큰일이 한 번 있었다. 1917년 6월 순종이 일본 도쿄(東京)에 가서 다이쇼(大正) 천황을 알현한 일이었다. 이는 일제로서는 조선이 완전히 자신들에게 굴종했음을 내외에 알리는 큰 행사였다. 중국에 철저하게 사대(事大)했던 조선 왕조 500년 동안에도 임금이 명(明)이나 청(淸)에 입조(入朝)한 적은 없었다. 일제는 친일파 윤덕영(순종비 윤씨의 큰아버지)을 앞세워 갖은 방법으로 고종을 핍박, 결국 “창덕궁(순종-기자 주)에 뜻을 전하고 대신 가게 하라”는 대답을 받아냈다. 사실 일제가 원한 것도 순종의 방일(訪日)이었다. 효자인 순종은 상황을 순순히 받아들였다.

1917년 6월 14일 일본 육군대장의 정복(正服)에 국화경식장(菊花頸飾章)을 목에 건 ‘이왕(李王)’ 순종은 대원수복을 입은 다이쇼 천황을 알현했고, 같은 달 22일에는 교토(京都)에 있는 메이지 천황 부부의 능을 참배했다. 순종은 일본의 요인들과 영친왕 이은 등을 만나고 그해 6월 27일 서울로 돌아왔다.

김명길의 《낙선재주변》에 의하면, 고종이 죽은 후 순종은 때때로 ‘전화문상(電話問喪)’을 했다고 한다.

전화문상을 드릴 때면 순종은 상복으로 갈아입고 전화 앞에 대기하고 계셨다. 그러면 내시가 전화를 걸어 참봉에게 “덕진풍(전화기)을 혼백에 대라”고 말한다. 이때 순종은 엎드려 절하고 내시는 전화기를 순종의 입 가까이 댄다. 순종은 전화기에 대고 곡을 하며 부왕의 혼백에 문상하곤 했는데 몇몇 중신은 예의에 어긋난 일이라고 간(諫)하곤 했다.

1926년 4월 26일 순종은 53세를 일기로 사망했다. 쇼와(昭和) 천황은 그에게 원수(元帥)를 추서(追敍)했다. 경기도 금곡에 있는 고종과 민비의 능 근처에 묻히니, 유릉(裕陵)이라 한다.

영친왕 - 흔들리는 정체성 사이에서 살다 간 비운의 황태자

|

| 이토 히로부미와 영친왕. 이토는 이은의 스승 직책인 ‘태자태사’를 맡았다. |

이은에 대한 메이지 일본 천황과 이토 히로부미의 대접은 극진했다. 후일 이은은 아내 이방자에게 이렇게 말했다.

“이토 공이 살아 있었으면 어떻게 됐을까? 이토 공은 참으로 나를 성실히 보살펴주었지. 내가 공부를 마치고 새로운 지식을 조선에 가지고 돌아가 고국에 도움이 되도록 하라고, 그와 같은 구상도 하고 있었지. 그 말이 거짓이었을지 모르지만, 지금처럼 군인 총독에 의해 함부로 영국 식민지 흉내를 내는 일은 없었을지도 몰라.”

자신을 볼모로 데려갔던 이토 히로부미를 긍정적으로 평가하는 것은 어쩌면 ‘스톡홀름 신드롬’은 아니었을까?

이방자 어머니가 먼저 제안

|

| 어린 시절 덕수궁 정관헌에서의 영친왕. |

이영훈 서울대 경제학과 교수는 “일제하 조선 왕·공족을 다룬 신조 미치히코(新城道彦)의 《천황의 조선병합》(호세이대 출판국, 2011년)에 의하면, 이 결혼은 나시모토노미야 이쓰코 왕비(이방자의 어머니)가 적극 추진해서 이루어진 것으로 되어 있다”고 말한다. 당시 일본 〈황실전범(皇室典範)〉에 의하면, 황족은 황족하고만 결혼할 수 있었는데, 다른 황족 가문에서 딸의 배필감을 찾지 못한 이쓰코가 황족에 준하는 대접을 받고 있던 이은에게 눈을 돌렸다는 것이다. 이은은 조선 왕족이기는 했지만 ‘조건’이 아주 좋았다. 이 교수는 “당시 이왕가는 연간 150만 엔에 달하는 세비를 받고 있었다. 천황을 제외하면 일본 황족들 가운데서 가장 큰 부자였다”고 말했다.

이 교수는 “다른 일본 황족들의 세비는 평균적으로 6만~8만 엔, 많아야 10만 엔 정도였다”고 했다. 이 교수에 의하면, 이쓰코 왕비는 데라우치 조선 총독에게 중매를 요청했고, 전례에 없는 일을 겪게 된 일본 정부와 황실은 당황했지만, 결국 자기들이 주장하던 ‘일선융합(日鮮融合)’에 도움이 된다고 판단해 두 사람의 결혼을 추진하게 되었다고 한다. 두 사람의 결혼을 위해 일본은 1918년 11월 28일 〈황실전범증보(增補)〉를 제정, “황족의 여자는 왕족 또는 공족에 시집을 갈 수 있게 함”이라는 규정을 만들었다.

한때 우리나라에서는 이방자가 아이를 낳지 못하는 석녀(石女)여서 일제가 조선 왕실을 절손(絶孫)시키기 위해 이은과 결혼시켰다는 얘기가 떠돌았다. 나중에 그가 아이를 낳자 그를 석녀로 진단했던 전의(典醫) 세 명이 모두 처형당했다는 이야기와 함께…. 《경향신문》 기자가 1980년대에 대필한 이방자의 회고록 《세월이여, 왕조여》에도 이 얘기가 나온다. 하지만 《비련의 황태자비 이방자》의 저자 혼다 세쓰코가 이에 대해 물었더니 이방자는 “그러한 진찰을 받을 이유가 없었다”며 당치도 않다는 표정을 지었다고 한다.

“이은은 무부무국(無父無國)의 금수(禽獸)”(《독립신문》)

이은과 마사코의 결혼은 원래 1919년 1월 21일로 예정되어 있었다. 이날은 마사코의 집에서 이은의 집으로 혼수를 보내는 날이었다. 하지만 이날 고종이 죽는 바람에 결혼은 다음해 4월 29일로 연기되었다. 두 사람이 결혼하자 대한민국 임시정부가 발행하던 《독립신문》은 “영친왕이던 이은은 무부무국(無父無國)의 금수(禽獸)”라면서 “적자(賊子) 이은으로 하여 이조(李朝)는 영원한 정죄와 저주를 수(受)하였도다”라고 규탄했다.

하지만 이런 규탄에도 불구하고 이은은 일제하에서 탄탄대로를 달렸다. 1916년 일본 육사를 졸업하고 일본 육군 소위로 임관한 그는 1923년에는 일본 육군의 엘리트 코스인 육군대학을 졸업했다. 1926년 순종이 사망한 후에는 이왕의 지위를 계승했다. 이후 그는 연대장, 사단장 등을 거쳐 제1항공군사령관 등을 지냈다. 일제 패망 시 그는 육군 중장이었다.

그래도 이은이 민족의식을 완전히 잃지는 않았다고 볼 수 있는 삽화들은 몇 가지 있다. 1919년 11월 일본의 하라 다카시(原敬) 총리는 상하이 임시정부 외무차장이던 여운형을 도쿄로 초청했다. 이때 여운형은 영친왕에게 비밀면회를 신청했다. 영친왕은 고희경 사무관과 의논, 이를 받아들이기로 했지만, 일본 헌병대에 발각되는 바람에 무산되고 말았다.

영친왕 납치 미수 사건

|

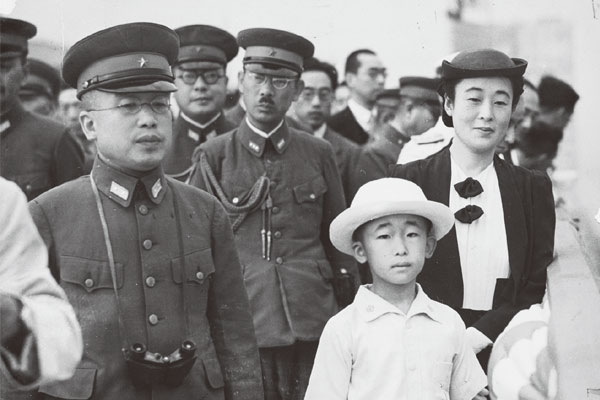

| 1919년 1월 고종의 사망 소식을 듣고 서울역에 도착한 영친왕. |

이방자의 회고록 《세월이여, 왕조여》 등에 의하면, 이은이 유럽 여행에 나서자 임시정부의 김구 등은 영친왕을 태운 배가 상하이에 정박하면 영친왕을 납치, 망명시키려는 계획을 세웠지만 이를 안 일제가 군함을 파견해 이은 부부를 함내에 머물게 하는 바람에 무산되었다고 한다. 헤이그에서는 현지에 사는 한국인이 “고종 황제께서 한일보호조약을 무효로 만들고자 밀사를 일부러 헤이그에 보내셨던 사실을 잊지 않으셨다면, 신문기자에게 ‘나는 일본 황족이 아니고 한국의 황태자’라는 것을 명확하게 선언하소서”라고 권유하는 글을 전달하려 했지만, 수행원의 제지로 실패했다.

이은도 자신에게 쏟아지는 이런 눈길을 모르지는 않았던 듯하다. 이방자의 《왕조여, 세월이여》에 의하면, 이은은 1938년 중국 전선으로 발령받은 후 “많은 조선인이 나를 왜 망명도 하지 않고 일본의 보호 밑에 있느냐고 비난하는 것을 나도 알고 있소. 그러나 내가 망명하면 조선 백성들은 어떻게 되겠소? 너희 왕도 도망갔으니 너희를 잘 대우해 줄 필요가 없다고 조선인들을 개돼지같이 부리고 왕실도 없애버릴 것이오”라고 말했다고 한다.

이은은 조선 백성들을 위한 작은 봉사들은 했다. 일본 육사에 재학 중인 조선인 생도들이 주말에 외출했을 때 활용할 모임공간(일요하숙)을 마련해 주었고, 때때로 그들을 자기 집으로 초청해 격려해 주었다. 1940년에는 동포 여학생들을 위한 기숙사 홍희료(鴻嬉寮)와 동포 유학생들을 위한 장학회 이화회(李花會)를 만들었다.

반면에 조선인 일본 육사 생도들이 영친왕저로 찾아가도 일본어만 했다든가, 일본으로 수학여행을 간 중학생들이 인사를 갔을 때 “찾아와 줘서 고맙다. 조심해서 잘 돌아가기 바란다”라는 두 마디만 하고 들어가 버려서 찾아간 이들을 실망시켰다는 증언도 있다.

해방 이후

|

| 일제 말기, 한 행사장에 참석한 영친왕과 아들 이구, 이방자. |

맥아더 원수가 이끄는 연합군최고사령부는 일본의 특권계급을 철저하게 해체했다. 1947년 5월 새 헌법이 제정되자 400여 개의 화족(華族·귀족) 가문이 특권을 상실했다. 조선 왕실이 정식으로 문을 닫은 것은 이때였다. 같은 해 2~3월 이들에게는 가혹한 재산세가 부과되었다. 900만 엔의 재산을 가진 것으로 평가된 이은에게는 78%에 해당하는 750만 엔의 세금이 부과됐다. 이은 부부는 도쿄 아카사카에 있는 저택을 참의원 의장의 공관으로 빌려주고, 하인들이 살던 방으로 물러앉았다. 사실 이것은 당시 사토 참의원 의장이 이은을 돕기 위해 필요도 없는 공관을 빌린 것이었다.

1947년 10월에는 황족들 가운데 히로히토 천황의 직계 3개 집안만을 황족으로 인정하고 방계(傍系) 황족들은 평민으로 내려앉는 ‘신적강하(臣籍降下)’ 조치가 단행되었다. 이영훈 서울대 교수는 “일본에서 나온 《천황의 한국병합》이라는 책을 보면, 황족의 복식에 대해 논의하는 황족회의에 참석했던 영친왕이, 궁내청 관리가 ‘죄송하지만, 황족이 아닌 분은 나가달라’고 말하자 얼굴이 하얗게 질려 비틀거렸다는 이야기가 나온다”고 말한다. 그때까지도 그는 자신을 당연히 일본 황족의 일원으로 생각했다는 얘기다.

1956년 아들 이구(李玖・1931~ 2005)가 MIT대학을 졸업했다. 신적강하 후 일본에 한국인으로 등록한 이은 부부는 주일한국대표부에 여권을 신청했다. 하지만 이승만 대통령이 영친왕에게 냉담하다는 사실을 잘 알고 있는 대표부나 본국 외무부에서는 여권을 발급해 주지 않았다. 이은 부부는 일본 궁내청 장관을 찾아가 여권 발급을 부탁했다. 오히려 궁내청 장관이 깜짝 놀라며 “그것은 일본 국민이 된다는 의미이니 신중하게 생각하라”고 권유했지만, 아들을 만나고 싶은 노부부는 일을 쉽게만 생각했다. 그들은 다시 일본 국민이 되어버리고 말았다.

전주 이씨 양녕대군의 후예인 이승만은 이은을 외면했다. 아마 구한말 이래 쌓인 이씨 왕실에 대한 반감 때문이었을 것이다. 이은은 박정희 정부가 들어선 후인 1963년 11월 22일에야 귀국할 수 있었다. 이때 이미 그는 뇌졸중으로 식물인간이 되어 있었다. 그의 주치의였던 김학중 박사는 《영친왕 병상기》에 이렇게 기록했다.

서울 성모병원 병실에 도착하자마자 누군가 큰소리로 ‘전하, 고국에 돌아왔어요’라고 하자, 금시 쓸쓸한 얼굴빛으로 변하더니 방성통곡을 세 마디 하셨다.

이은은 6년여를 병상에 누워 지내다가 1970년 5월 1일 세상을 떠났다. 금혼식 사흘 후였다. 1953년 아들 이구가 미국 유학을 결심했을 때, 이은은 이렇게 말했다고 한다.

“후회함이 없이 자기가 발견한 길을 자기의 책임과 의지로 마음껏 가보라. 만일 그 길이 적당하지 못하다고 하더라도 또 자기의 생각으로 다시 하면 된다. 지금에 와서 나더러 마음대로 해보라고 해도 나는 어떻게 할 수가 없다. 슬픈 일이지만 그것이 사실이다. 장구한 세월을 두고 틀 속에 갇히어 어떻게 하면 자기를 속이고 살아가느냐를 교육받아 온 때문에, 이젠 그만 밖으로 나오려고 해도 여간하여서는 나올 수가 없다. 나의 마음과 뜻이 벌써 굳어져 버린 것이다. 그러니까 너는 이 아비를 뛰어넘어서 자유롭게 너 자신을 시험해 봐라.”

어쩌면 이 말은 자신의 삶에 대한 이은의 총체적 결산일지도 모른다.

의친왕 이강 - 지사인가, 탕자인가

|

| 젊은 시절의 의친왕 이강. |

상하이 대한민국 임시정부 기관지 《독립신문》 1919년 11월 20일자에 실린 의친왕 이강의 성명에 나오는 말이다. 그보다 8일 전인 같은 달 11일 이강은 전협(全協)이 이끄는 독립운동단체 대동단(大同團)과 함께 조선을 탈출, 중국으로 망명하려다가 중국 안둥(지금의 단둥)에서 일본 경찰에 체포되었다(안둥이 아니라 신의주에서 체포되었다는 주장도 있음). 이 사건은 일제 36년 동안 있었던 유일한 조선 왕족의 항일운동, 아니 항일운동 ‘시도’였다.

이강은 태어날 때부터 불우했다. 순종, 영친왕 이은, 덕혜옹주는 출생에 대한 기록이 있지만, 이강은 기록이 없다. 상궁 김명길에 의하면 이강의 어머니 귀인 장씨는 “평양기생과 대전별감 사이에 태어난 지체 낮은 궁인”이라고 한다.

이강은 당대 조선 왕실 제일의 쾌남아였다. 상궁 김명길은 《낙선재주변》에서 “인물이 출중하게 잘났던 것으로 기억하는데, 영민하고 또 일본 사람들에게 바른말을 잘해 속이 후련하곤 했다”고 회고했다.

이강의 일탈은 젊어서부터 유명했다. 1898년 일시 미국을 방문했을 때에는 주미일본공사에게 600원을 꾸었다는 기사가 《독립신문》(1898년 3월 31일자)에 실렸다. 1900~1905년 미국 유학 시절에는 미국 여성들과 염문을 뿌리기도 했다. 이 때문인지 황현은 《매천야록》에서 “이강은 나이가 어려 중망(重望)을 받지 못했다. 외국에 있으면서 학문을 하지도 않았으며, 오직 주색(酒色)만 좋아하고 자전거를 잘 탄 것으로 유명하였다”고 했다. 후일 이강이 망명하려다가 일제에 붙잡혀왔을 때, 윤치호는 자신의 일기에 아주 냉소적인 기록을 남겼다.

의친왕이 국외로 빠져나가려다가 의주에서 붙잡혔다는 얘길 들었다. 어차피 그는 별볼일없는 사람이라서 … 최근 들어 좀 달라졌는지는 몰라도 … 외국인 사회를 상대로 한 독립운동에 큰 도움이 되지는 못했을 것이다. 하지만 그가 선동가들과 입장을 같이하고 있다고 여겨지는 만큼은 조선인들에게 영향을 미칠 것이다. (《윤치호일기》, 1919년 11월 14일자)

탈출 미수

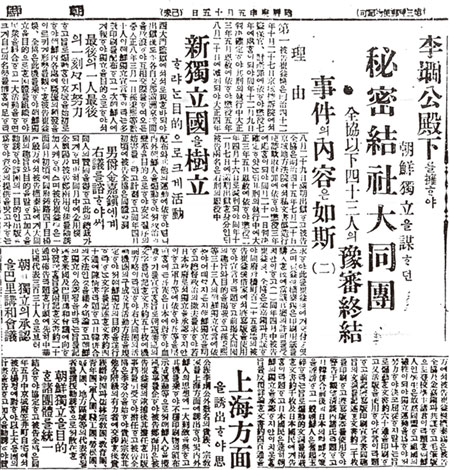

|

| 대동단이 주도한 의친왕의 망명 미수 사건을 보도한 《조선일보》 1920년 6월 30일자. |

이강을 찬양하는 이들은 주색에 빠져 지냈던 그의 행태가 일제를 속이기 위한 것이었다고들 주장한다. 실제로 이강이 독립운동에 관심을 가졌던 것은 사실인 듯하다. 조선총독부 경무총감은 “(이강) 공은 즐겨 시정잡배와 왕래하였는데, 특히 금춘(今春) 독립운동의 수모(首謨) 손병희와는 몰래 회합 모의하였고, 손이 체포되자 공은 매우 낭패한 빛이 있었다고 한다”고 보고했다(1919년 11월 24일).

1919년 11월 11일 이강은 전협 등과 만주로 탈출하려 했으나 일제 경찰에게 체포되었다. 황족에 버금가는 대우를 받고 있던 ‘이강 공’이 해외 망명을 하려 했다고 밝힐 수 없었던 일제는 이강이 대동단원들이 권총으로 위협하는 바람에 마지못해 끌려갔던 것이라고 선전했다. 이강은 50여 일간 녹천정(남산 총독관저)에 연금되어 있다가 석방되었다.

12남 9녀

이후 이강은 다시 ‘일상’으로 돌아갔다. 1921년 4월에는 일본 육군 중장 계급으로 조선군사령부에 배속되었다. 1924년 1월에는 도쿄에서 대훈위국화대수장 훈장을 받았다. 그 밖에 일본 황실이나 이왕가의 크고 작은 행사에 얼굴을 내밀었다.

탈출에 실패한 후 이강은 여전히 ‘주색’을 즐겼다. 일제가 남긴 감시기록에 의하면 이강은 몸이 불편한 때를 빼고는 매일 밤 술을 마시고 기생, 예기(藝妓)를 끌어들여 잠자리를 같이했다고 한다(〈경비관계철-이강 동비양전하관계(李堈仝妃兩殿下關係)〉).

이강은 여러 명의 소실 사이에서 수많은 자녀를 낳았다. 공식적으로 호적에 올린 자녀만 12남 9녀다. 비공식적인 자녀까지 합치면 28명이라는 이야기도 있고, 30명, 혹은 40명에 달한다는 말도 있다. 막내가 태어난 것은 그의 나이 76세 때였다. 이를 두고 안천 서울교대 교수는 “황통을 단절시키려는 침략 일본을 맞아서 ‘아들 딸 구별 없이 대량생산’이란 목표로 강력하게 추진한 아기 낳기로 무참히 일본을 항복시켰다”고 주장한다(안천, 《일월오악도》).

이런 ‘대량생산’은 결실을 맺었다. 오늘날 남은 고종의 혈손은 의친왕의 후예들뿐이기 때문이다. 영친왕의 아들 이구가 사망한 후 황사손(皇祀孫)으로 그 뒤를 이은 이원(李源)씨는 의친왕의 9남 이충길(이갑길이라고도 함)씨의 아들이다.

일본인이 된 의친왕의 장남

|

| 일제 말 신사참배를 하는 이왕가의 후예들. 왼쪽부터 영친왕 이은, 이건, 이우. |

그는 어려서부터 콤플렉스가 많았다. 아버지가 자기를 미워하고 동생 이우만 사랑한다고 믿었다. 무슨 까닭인지 이강은 장남인 그에게 일본식 교육을 시켰다. 일본인 도우미를 붙여주었고, 일본인 소학교에 보냈다. 어려서부터 그는 일본말을 하면서 일본 옷을 입고 자랐다. 학습원을 거쳐 일본 육사와 육군대학을 나왔다. 1931년에는 일본 해군 대좌의 딸인 마쓰다히라 요시코와 결혼했다.

이건은 스스로를 일본 황실의 일부로 생각했다. “일본 황실의 태도에는 따뜻한 맛이 있는데 한국 황실에는 냉담함만이 있다”고 했다. 1945년 8월 12일, 그는 패전을 앞두고 열린 황족회의에 참석했다. 그는 히로히토 천황을 보고 “그 말투며 태도며 실로 경복하기에 족한 것이 있었다”고 느꼈다.

천황에 대해 존경하는 마음을 갖게 된 그는 1947년 10월 일본으로 귀화, 모모야마 겐이치(桃山虔一)로 이름을 바꾸었다. ‘모모야마’는 다이쇼 천황이 묻힌 곳이다. 그는 자기가 귀화한 이유에 대해 “아버지와의 인연을 끊고 싶어서”였다고 했다.

맥아더 사령부에 의해 황족의 특권이 폐지되고, 영친왕 이은 부부를 비롯해 다른 황족들이 변화하는 추세에 적응하지 못해 쩔쩔맬 때, 이건, 아니 모모야마 겐이치는 도쿄 시부야 역전시장에서 팥죽장사를 시작했다. 이 소식을 듣고 이은 부부가 달려갔다. 이건은 익숙한 장사꾼처럼 이들을 맞았다. 훗날 이방자가 “그 익숙한 접대 솜씨에 내심 감탄했다”고 할 정도였다. 이후에도 이건은 산양젖 장사를 하기도 하고, 도쿄 긴자거리에서 과자가게를 하기도 했다. 하지만 크게 재미를 보지는 못했다. 결국 그의 아내 요시코는 유흥업계로 빠졌고, 두 사람은 이혼했다. 그래서 “실과 망신은 모과가 시키고, 이왕가 망신은 이건 공이 시킨다”는 말이 나왔다고 한다. 이후에는 등사인쇄공, 원자력연구소 직원 등으로 일하다가 1991년 세상을 떠났다.

이기동 동국대 교수가 쓴 《비극의 군인들》이라는 책에는 이런 말이 나온다.

이건 공은 당시는 깨닫지 못했으나, 1945년 일본 패전 후가 되어서야 비로소 자기들(왕·공족)의 본질이 일본 황실의 식객(食客)이며, 천황제 기구의 부록(附錄)이고, 인격이 없는 괴뢰였다는 사실을 알게 되었노라고, 1965년 발표된 그의 또 다른 수기 《조선왕조의 말예(末裔)》에서 쓰고 있다.

일제 36년간 이왕가 사람들을 지칭하는 말로 이보다 더 적확한 말을 찾기는 힘들 것이다.

덕혜옹주 - 영화와 현실의 차이

|

| 어린 시절의 덕혜옹주. 소학교 시절부터 일본식 교육을 받았다. |

덕혜옹주는 1912년 고종과 복녕당 이씨 사이에서 태어났다. 이때 고종은 환갑이었다. 고종은 1914년에는 광화당 이씨와의 사이에서, 1915년에는 보현당 정씨와의 사이에서 아들을 낳았지만, 모두 한 해를 넘기지 못하고 죽었다. 망국 후 노년의 나이에도 이렇게 왕성하게 자녀들을 생산한 것을 두고, 고종이 망국 후에 그만큼 안온한 현실을 즐기고 있었다는 증거로 보는 사람도 있다.

우리는 흔히 ‘덕혜옹주’라고 하지만, 나라가 망한 후였기 때문에 그에게 공식적인 ‘옹주’ 호칭이 부여되지는 않았다. 그는 어려서는 ‘복녕당 아기씨’로 불렸고, 1921년 소학교에 진학하면서 ‘덕혜’라는 이름을 얻게 되었다. 덕혜를 애지중지했던 고종은 그를 위해 1916년 4월 덕수궁 즉조당에 유치원을 짓게 했다.

하지만 망국의 군주는 자기 딸을 황적(皇籍)에 올리는 것도 쉽지 않았다. 일제는 고종이 딸을 얻은 사실을 알면서도 짐짓 모르는 척했다. 어느 날 데라우치가 고종에게 의례적인 알현을 하러 왔을 때, 고종은 슬그머니 데라우치를 유치원으로 안내했다. 무골(武骨)인 데라우치가 아이들의 재롱을 보면서 마음이 느슨해졌을 때, 고종은 “이 아이가 바로 내가 말년에 은거하면서 유일한 낙으로 삼고 있는 내 딸”이라고 말했다. 데라우치는 덕수궁을 나선 후 “오늘은 내가 당했다”고 씁쓸해하면서도, 덕혜를 황적에 올릴 수 있도록 해주었다. 히노데소학교 시절, 덕혜는 일본 옷을 입고 일본식 교육을 받으면서 자랐다.

영친왕 이은이 일본 황녀와 결혼하게 된 것을 본 고종은 덕혜는 조선 남자와 짝지어 주려 했다. 그는 시종 김황진과 의논했고, 그는 조카 김장한(金章漢)을 추천했다. 김장한의 동생이 후일 영친왕과 덕혜옹주의 귀국을 위해 발 벗고 노력한 언론인 김을한이다. 영화 〈덕혜옹주〉에 등장하는 김장한은 김장한과 김을한, 그리고 일본 육사 출신의 독립운동가 지청천 장군을 합성한 인물이라고 한다.

소 백작의 사랑노래

|

| 덕혜옹주와 소 다케유키. 백작 소 다케유키는 쓰시마도주의 후예였다. |

나이 든 한국인들 사이에서는 덕혜옹주가 일본인과의 원치 않는 결혼, 결혼 후 남편의 학대 때문에 정신병을 앓게 되었다는 얘기가 꽤 있었다. 이는 사실과 다르다. 이방자의 회고에 의하면, 소 다케유키와의 결혼 이야기가 나오던 1930년경부터 덕혜옹주는 이미 불면증과 함께 몽유병 증세를 보이기 시작했다고 한다. 정신과 의사는 조발성치매(早發性癡呆)라는 진단을 내렸다. 이때 이미 그는 일제하에서 억압받는 조선 민중들을 격려하거나 독립운동에 투신하기는커녕, 자기 한 사람의 인생을 제대로 끌고나가기도 어려운 처지가 된 것이다.

이듬해 덕혜옹주의 증세가 다소 나아졌고, 결혼식도 치렀다. 두 사람의 결혼식을 보도한 《조선일보》 사진을 보면, 소 백작의 모습은 보이지 않는다. ‘소 백작 말살 사건’이라고 할까?

결혼 후 5개월쯤 지난 1931년 10월, 소 백작 부부가 쓰시마섬을 방문했다. 이때 덕혜옹주는 끊임없이 소리를 내어 웃기를 몇 번이나 되풀이하는 병적인 거동을 보여 참석자들을 놀라게 했다. 병이 재발한 것이다.

혼마 야스코(本馬恭子)는 《덕혜희(德惠姬)》에서 일찍 부모를 잃었고 도쿄 상류사회에 아는 사람이 별로 없었던 소 다케유키가 덕혜의 병에 대해 아무것도 듣지 못하고 결혼했고, “처음으로 덕혜의 증상을 보았을 때, 그는 무슨 일이 일어났는지 아무것도 몰랐던 것이 분명하다”고 말한다. 병든 아내를 어떻게 다루어야 할지 당황해 하면서도, 소 다케유키는 아내를 사랑했던 것 같다. 그는 ‘사마시라-환상 속의 아내를 그리워하는 노래’라는 시에서 이렇게 노래했다.

미쳤다 해도 성스러운 신의 딸이므로/그 안쓰러움은 말로 형언할 수 없다/혼을 잃어버린 사람의 병구완으로/잠시 잠깐에 불과한 내 삶도 이제 끝나가려 한다.

손뼉치며 “마사에!” “마사에!”라고 외쳐

한국에서는 소 다케유키가 아내가 발병하자 바로 정신병원에 그를 버린 것으로 알려져 있다. 하지만 혼마 야스코에 의하면, 덕혜옹주가 병원에 입원한 것은 1946년경이었다고 한다. 이때는 소 다케유키도 패전 후 화족제도의 폐지와 중과세(重課稅) 등으로 저택을 처분하는 등 어려울 때였다. 두 사람은 1955년 이혼했다. 두 사람의 딸 마사에는 그해 학교 선생과 결혼했지만, 이듬해 가출, 실종됐다. 그는 신경쇠약 증세가 있었다고 한다.

덕혜옹주는 정신병원으로 들어간 지 16년 후인 1962년 1월 16일 박정희 국가재건최고회의 의장의 배려로 귀국했다. 비행기가 도착하자 유모 변복동은 비행기를 향해 큰절을 올렸다. 창덕궁의 상궁들, 운현궁의 친척들, 진명여고 동창들이 그를 맞이했지만, 그는 아무도 알아보지 못했다. 서울대 병원에서 요양을 하다가 순종비 윤대비가 사망한 후인 1968년 낙선재로 들어갔다. 말년에 그는 계절이 바뀔 때마다 손뼉을 치며 “마사에!” “마사에!”라고 외치며 슬픈 표정을 짓곤 했다고 한다(김명길, 《낙선재주변》). 1989년 4월 21일 낙선재에서 77세를 일기로 고단했던 이 세상을 떠났다.

운현궁의 상속자들 - 이희, 이준용, 이우

의친왕 이강 공 외에 또 하나의 공가가 있었다. 고종의 형인 흥친왕 이희(본명 이재면)의 가문이다.

동생이 국왕이 되면서 이재면은 도승지, 병조판서, 금위대장, 이조판서, 예조판서, 호조판서, 훈련대장 등 요직을 역임했고, 1894년 제1차 김홍집 내각에서 궁내부 대신을 지냈다. 1910년 8월 22일 합병조약 체결을 위한 어전회의가 열렸을 때 황족 대표로 참석, 나라를 넘기는 데 동의했다. 나라가 망한 후에는 일제에 의해 이희 공에 봉해졌으며, 천황이 내려주는 은사 공채 83만원을 받았다.

1912년 9월 이희가 죽자 그 아들 이준용(李埈鎔·1870~1917)이 뒤를 이었다. 그는 흥선대원군이 가장 총애했던 손자였다. 구한말 여러 차례 고종을 폐위하고 그를 옹립하려는 시도가 있었다. 때문에 그는 10년간 일본 망명생활을 해야 했다. 구한말 내부협판, 주일공사, 육군 참장(參將·소장) 등을 지내기도 했다. 젊은 시절에는 반일적이었던 그는 오랜 일본 망명생활 동안 순치되었는지, 순종 즉위 후 귀국해서는 친일의 길을 걷기 시작했다. 1909년에는 신궁봉경회(神宮奉敬會) 총재가 되어 조선에 일본 시조신인 아마테라스오미카미(天照大神)를 모시는 신궁 건립을 추진했다. 이때 그는 아마테라스오미카미를 단군과 함께 한일 공동의 시조로 묘사하는 상량문을 작성했다. 합방과 함께 16만8000엔의 은사금을 받았다. 공가를 계승하면서 이름을 이준(李埈)으로 바꾸었다.

박영효 손녀와 결혼 강행한 이우

|

| 이우는 일본 궁내성 규정을 무시하고 박영효의 손녀 박찬주(오른쪽)와의 결혼을 강행했다. |

1922년 이우는 일본의 황족·귀족교육기관인 학습원에 입학했고, 육군유년학교를 나와 일본 육사에 진학했다. 1933년 일본 육사를 졸업하고 포병 소위로 임관했으며, 1938년에는 일본 육군의 엘리트 코스인 육군대학에 입학, 1941년 졸업했다.

이처럼 겉으로는 순탄한 출세 코스를 밟았지만, 그는 “나는 일본 것이라면 병적으로 싫다”고 말할 정도로 반일의식이 강했다. 그의 가정교사였던 가네코는 “당시 이우 공은 일본의 모든 행위가 마음에 들지 않았고, 독립해야 한다는 확실한 신념을 갖고 있어 일본 육군에서도 두려워했다”는 증언을 남겼다.

이러한 투철한 반일의식은 실천으로 이어졌다. 영친왕 이은이나 덕혜옹주와 달리 일본 황족·화족(귀족)과 결혼하기를 거부하고, 한국 여인과 결혼을 강행한 것이다. 당시 조선 공족의 결혼은 1926년 제정된 〈왕공가궤범(王公家軌範)〉에 따라 천황의 칙허를 얻도록 되어 있었다. 이우는 이를 무시하고 박영효(朴泳孝)의 손녀인 박찬주와 약혼을 해버렸다. 이왕직 장관 한창수와 일본 궁내성에서도 반대했지만, 일본 정계 요로에 지인이 많았던 박영효가 나서서 이를 무마시켰다. 결국 1935년 5월 이우는 박찬주와의 결혼에 성공했다.

중국 전선에 출정했다가 1945년 6월 조선으로 돌아온 이우는 일제의 패망이 가까워 옴을 느꼈다. 그는 언론인 김을한 등과 만나 시국에 대해 논의하면서, 일본으로의 전출 명령을 피해보려 노력했다. 일본 군부는 그런 그에게 선심(?)을 썼다. 조선과 가까운 히로시마로 발령을 낸 것이다. 8월 6일 히로시마에 원자폭탄이 투하됐다. 출근길에 원폭을 맞은 이우는 다음날 새벽 숨을 거두었다. 그의 나이 33세, 계급은 육군 중좌였다. 그의 장례는 히로히토 천황이 항복방송을 한 지 5시간 후인 1945년 8월 15일 오후 5시 서울운동장에서 육군장(陸軍葬)으로 엄수됐다.⊙