⊙ 素月의 스승 岸曙 편지에 쓰인 〈못 잊어〉… 1923년 4월 16일 쓰여

⊙ 素月이 발표한 〈못 잊어〉는 1923년 《개벽》 5월호

⊙ 岸曙·素月의 〈못 잊어〉… 詩情과 제재가 비슷해 동일인의 加筆 가능성 커

⊙ 素月이 발표한 〈못 잊어〉는 1923년 《개벽》 5월호

⊙ 岸曙·素月의 〈못 잊어〉… 詩情과 제재가 비슷해 동일인의 加筆 가능성 커

‘못 잊어 생각이 나겠지요. 그런대로 한 세상 지내시구려…’

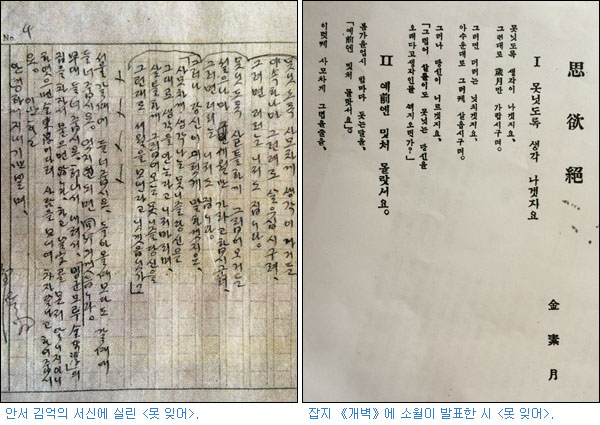

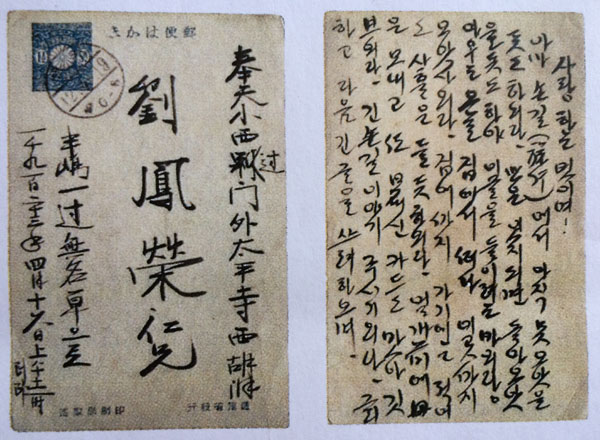

김소월(金素月·1902~1934) 시로 널리 알려진 〈못 잊어〉가 지상(紙上)에 발표되기 전 안서(岸曙) 김억(金億·1896~?)의 편지에서 처음 발견됐다. 이 편지는 1923년 4월 16일 쓰여졌으며 수신인은 당시 만주 봉천에 있던 유봉영(劉鳳榮) 선생이다.

그러나 소월이 〈못 잊어〉를 처음 발표한 것은 같은 해 5월 천도교 계열의 종합잡지 《개벽》을 통해서였다. 〈사욕절(思欲絶)〉이란 제목의 4개 연작시 중 첫 번째 시로 제목은 〈못 잊도록 생각나겠지요〉였다.

편지를 쓴 김억은 우리나라 최초의 번역시 〈오뇌의 무도〉(1921)와 최초의 창작시집 《해파리의 노래》(1923)를 펴낸 인물이다. 한국 근대시와 문학사에 전기(轉機)를 마련한 문인으로 평가받는다.

흥미로운 점은 김억이 〈못 잊어〉를 편지에 쓰면서 출처를 밝히지 않았다는 점이다. 마치 편지 수신인에게 자신이 쓴 것처럼 보이게 만들었다.

어떤 연유로 소월의 시로 알려진 〈못 잊어〉가 《개벽》지에 실리기 전, 김억의 편지에 먼저 실렸을까. 만약 소월이 쓴 시라면 어떤 경로로 김억에게 전달됐을까. 김억은 왜 출처도 밝히지 않고 시를 인용했을까. 반대로 〈못 잊어〉는 소월이 아닌, 김억이 처음 쓴 시는 아니었을까, 하는 추론도 가능하다.

기자는 안서의 편지에 실린 〈못 잊어〉와 《개벽》지에 실린 소월의 〈못 잊어〉를 비교해 보았다. 결론부터 말해, 두 시는 똑같다고 할 수는 없었다. 그러나 시정(詩情)과 제재(題材)가 비슷해 동일인이 쓴 작품의 변주(變奏)라고 느끼기에 충분했다. 다시 말해 하나의 텍스트가 존재하고, 그 텍스트를 어느 한 사람이 고쳤을 개연성이 있다.

안서의 시냐, 소월의 시냐

두 시를 비교해 보자. 낱말의 표기와 띄어쓰기, 맞춤법은 현대어를 따라 수정했다.

김억의 편지에 나오는 〈못 잊어〉는 3행으로 이뤄져 있고 외형률에 바탕을 둔, 산문을 줄 바꾸어 적은 자유시에 가깝다. 그러다 보니 울림의 맛이 덜하고 상황을 설명하려는 말투가 느껴진다.

〈못 잊도록 사무치게 생각이 나거든

야속하나마 그런대로 살으시구려,

그러면 더러는 잊어도 집니다.

못 잊도록 살뜰하게 그리워 오거든

서러우나마 세월만 가라고 하시구려.

그러면 더러는 잊어도 집니다.

그러나 당신이 이렇게 말하겠지요,

“사무치게 생각나는 못 잊을 당신을

그대로 생각을 안는다고 잊어지리며,

살뜰하게 그리어 오는 못 잊을 당신을

그런대로 세월을 보낸다고 잊겠습니까?”〉

-김억의 편지에 나오는 〈못 잊어〉 全文

반면 《개벽》에 실린 〈못 잊어〉는 김억의 시보다 훨씬 간결하고 리듬감이 있다. 먼저 산문투의 느낌이 없고 소월시의 특징인 3·3·4조와 7·5조의 율격을 적절히 내포하고 있다. 소월은 전통의 민요가락을 한국시에 적극 활용해 각광 받은 시인이다. 사실, 한국인의 심성에 오랫동안 형성된 노래가 민요다. 소월은 〈못 잊어〉를 통해 ‘잊으려 해도 잊히지 않는’ 사연을 민요의 율격에 실어 노래했다. 김억의 시에 비해 가지런하게 다듬은 느낌이 든다.

〈못 잊도록 생각이 나겠지요,

그런대로 세월(歲月)만 가랍시구려.

그러면 더러는 잊히겠지요,

아쉬운 대로 그렇게 살으시구려.

그러나 당신이 이르겠지요,

“그리워 살뜰히도 못 잊는 당신을

오래다고 생각한들 떠나지리까?”〉

-1923년 《개벽》 5월호에 실린 소월의 〈못 잊도록 생각나겠지요〉 全文

원숙미 더한 《진달래꽃》의 〈못 잊어〉

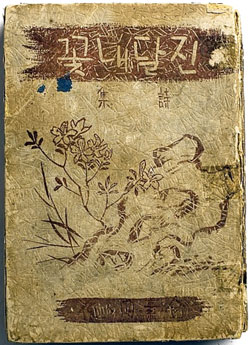

김소월은 《개벽》지에 〈못 잊어〉를 발표하고 2년 뒤인 대정(大正) 14년, 그러니까 1925년 첫 시집 《진달래꽃》을 매문사를 통해 펴냈다. 모두 127편이 실렸는데 〈못 잊어〉도 포함돼 있다. 그런데 시집 《진달래꽃》에 실린 〈못 잊어〉는 《개벽》과도 또 다르다. 다시 고쳐 쓴 것으로 보인다.

〈못 잊어 생각이 나겠지요,

그런대로 한 세상 지내시구려,

사노라면 잊힐 날 있으리다.

못 잊어 생각이 나겠지요,

그런대로 세월만 가라시구려,

못 잊어도 더러는 잊히오리다.

그러나 또한긋(또 한편-편집자주)

이렇지요,

“그리워 살뜰히 못 잊는데

어쩌면 생각이 떠나지나요?”〉

-《진달래꽃》에 실린 〈못 잊어〉 全文

이 시는 《개벽》에 실린 〈못 잊어〉의 골격을 유지하면서도 새로운 행을 추가해 세련되면서도 절실한 사연을 느끼게 한다. 이전 두 편의 〈못 잊어〉보다 훨씬 원숙미가 느껴진다. 이 시는 소월의 또 다른 작품 〈먼 후일〉과 비슷한 정감을 준다. 〈먼 후일〉에는 ‘오늘도 어제도 아니 잊고 / 먼 훗날 그때에 잊었노라’라는 시구(詩句)가 나온다. 〈먼 후일〉과 〈못 잊어〉 모두 잊으려 해도 잊히지 않는 안타까운 사연을 담고 있다. 임에게 향한 더 강한 그리움을 역설적으로 표현한 시다.

“김억은 詩 땜장이”

김억과 김소월 중 〈못 잊어〉는 누가 먼저 쓴 작품일까. 위작(僞作) 의혹을 풀기 위해선 둘의 관계에 주목할 필요가 있다. 김억과 김소월은 오산학교의 스승과 제자로 처음 만났다. 그런데 알고 보니 동향(평안북도 곽산)이었다. 당시 소월은 스승인 김억을 통해 시를 처음으로 배웠다. 원광대 오하근 명예교수에 따르면 “김억은 김소월 시의 발표 대행자”였다고 한다. “안서는 소월의 시를 《창조》와 《학생계》 《개벽》 등에 발표할 때 아예 소월의 창작노트를 가지고 거기서 시를 취사선택했을 가능성도 있다”고 오 교수는 주장했다. 당연한 말이지만 이 과정에서 첨삭과 가필은 불가피했을 것으로 추정된다.

심지어 안서는 소월의 작품에 가필을 하고 또 그 가필한 것을 자신의 시에 도로 썼을 가능성도 제기된다. 다시 말해 소월시를 가르치는 입장에서 제자를 뒤따르는 입장으로 바뀌었을 것이란 얘기다.

김억의 편지에 실린 〈못 잊어〉를 발굴한 서지학자 김종욱씨의 말이다.

“〈못 잊어〉와 관련된 김억과 김소월의 진실은 두 사람만이 알고 있을 거예요. 김억은 당시 후배나 제자들이 시를 가지고 오면 시를 고쳐 주곤 했는데, 그런 그를 두고 문인들이 ‘시 땜장이’라 부를 정도였어요. 당시 김억은, ‘시는 고칠수록 빛난다’는 유명한 말을 남겼어요. 갈고 닦아야 시의 때가 벗겨진다는 겁니다.”

김소월의 초기 시에 김억의 영향은 상당했으리라 짐작된다. 서로간의 영향과 모방관계가 불가피했을 것으로 보인다. 김억의 또 다른 시 제자인 시인 장만영(張萬榮·1914~1975)이 1954년 《신천지》 1월호에 쓴 〈안서 김억 선생: 새해에 생각나는 사람들〉이란 수필에 눈에 띄는 대목이 나온다. 장만영 역시 소월처럼 김억의 추천으로 문단에 처음 이름을 알렸었다.

언젠가 장만영이 서울 낙원동에 하숙하던 스승 김억을 찾았다. 그때 깜짝 놀랄 장면을 보게 된다.

〈안서 선생은 소월이 보내 온 그의 작품에다가 마구 가필(加筆)을 하는 것이 아닌가. 물론 선생 마음에 드시지 않아서였겠으나 나로 보면 그저 놀랍기만 한 일이었다. 이렇게 가필을 해도 괜찮은 것일까.

의아한 눈으로 보고 있는 내 앞에서 선생은 고치고 또 고치셨다. 그러면서 “시는 퇴고(推敲)를 거듭할수록 좋다”고 말하시는 것이었다.

선생의 손이 갈 만큼 간 소월의 시는 그 뒤 선생을 통해서 어딘가로 발표되었겠지만, 이렇게 많이 손질한 그 작품들을 놓고 소월의 것이라 해서 좋을지 어떨지는 지금 생각해도 의문스럽다.〉

김동인이 본 소월… 〈삭주구성〉을 읽고 탄식

시인 지망생이요, 제자인 김소월은 스승을 통해 시를 배웠다. 소월의 민요시의 원조는 사실 김억이었다. 그러나 1920년대 민요조 서정시는 김소월을 통해 완성됐다는 표현은 틀리지 않다. 소월은 스승의 영향을 받았지만 어느 선엔가 스승을 능가해 버렸다. 이 같은 평가는 당대 최고의 문인이었던 김동인(金東仁·1900~1951)을 통해 확인된다. 동인이 1926년 《조선일보》 12월 10일부터 12일에 걸쳐 쓴 ‘내가 본 시인-김소월 군을 논함’에 이런 사연이 실렸다.

동인이 소월의 이름을 처음으로 기억한 것은 1921년 무렵 잡지 《창조》가 5호를 냈을 때였다. 그때 소월은 안서를 통해 시 한 편을 투고했다. 동인이 원고를 보고 ‘불용품(不用品)’이란 적주(赤註)를 달아 그냥 서랍에 처박아 두었다.

“투고한 소월의 시 원고는 꼭 안서의 것과 같은데 다만 ‘안서’라는 글자 대신으로 ‘소월’이란 글자가 있었을 뿐”이라고 동인은 생각했다. 또 “소월의 시가 안서의 졸악(拙惡)한 면만 그대로 흉내낸 것”이라고 평가절하해 버렸다.

〈나는 문예상의 ‘흉내’라는 것을 경멸하는 사람이었다. 그래서 그 원고를 집어치우고 ‘소안서(小岸曙)’의 장래를 무시해 버렸다.〉(1926년 《조선일보》 12월 10일자)

여기서 ‘소안서’란 소월을 의미한다. 그 일이 있고 4년여 지난 어느 날 동인이 잡지 《개벽》을 뒤적이다가 소월의 시 〈삭주구성(朔州龜城)〉을 보았다. 그리고 재독·삼독을 한 뒤 책을 내던지며 이렇게 탄식했다고 한다. ‘사람은 속단이라는 것을 삼갈 것’이라고.

〈우리의 속담에 ‘두각을 나타낸다’는 것이 있는 반면에 또한 ‘옥이라도 갈지 않으면 빛을 못 낸다’는 말이 있다. 김정식(金廷湜·소월의 본명)이 ‘소안서’에서 ‘소월’로 변화한 그것이 ‘두각을 나타내었는지’는 알 수 없다. 그러나 중간 시기가 있었음은 짐작할 수가 있다.〉(1926년 《조선일보》 12월 10일자)

김동인은 소월을 극찬한다. 기사 마지막에는 ‘(소월은) 조선 정조를 가장 잘 이해하는 사람이고 조선 민중과 시가를 접근시킬 가장 큰 인물’이라고 평했다.

〈못 잊어〉는 누가 쓴 것일까. 소월의 창작노트에 담긴 시를 안서가 자기 것인 양 베꼈을까. 아니면 그 반대일까. 다만 안서와 소월은 사제로 맺어진 특별한 관계고 스승은 제자의 시를 거듭 가필할 정도로 소월의 시를 아꼈다.

몸소 소월의 작품을 중앙지에 천거, 발표케 한 이가 스승 김억이다. 김억은 소월이 요절하자 제자를 떠올리며 《소월시초(素月詩抄)》(1939)라는 시집을 펴냈을 정도다.

그러나 소월은 ‘소안서’에 머무르지 않고 절차탁마해 스승을 능가했다. 김억이 한국근대시를 개척했지만 소월은 한층 풍요로운 민요조 서정시의 길을 열었다. 그 결과 소월 시는 아직도 한국 시의 정상을 차지하고 있다.⊙

김소월(金素月·1902~1934) 시로 널리 알려진 〈못 잊어〉가 지상(紙上)에 발표되기 전 안서(岸曙) 김억(金億·1896~?)의 편지에서 처음 발견됐다. 이 편지는 1923년 4월 16일 쓰여졌으며 수신인은 당시 만주 봉천에 있던 유봉영(劉鳳榮) 선생이다.

그러나 소월이 〈못 잊어〉를 처음 발표한 것은 같은 해 5월 천도교 계열의 종합잡지 《개벽》을 통해서였다. 〈사욕절(思欲絶)〉이란 제목의 4개 연작시 중 첫 번째 시로 제목은 〈못 잊도록 생각나겠지요〉였다.

편지를 쓴 김억은 우리나라 최초의 번역시 〈오뇌의 무도〉(1921)와 최초의 창작시집 《해파리의 노래》(1923)를 펴낸 인물이다. 한국 근대시와 문학사에 전기(轉機)를 마련한 문인으로 평가받는다.

흥미로운 점은 김억이 〈못 잊어〉를 편지에 쓰면서 출처를 밝히지 않았다는 점이다. 마치 편지 수신인에게 자신이 쓴 것처럼 보이게 만들었다.

어떤 연유로 소월의 시로 알려진 〈못 잊어〉가 《개벽》지에 실리기 전, 김억의 편지에 먼저 실렸을까. 만약 소월이 쓴 시라면 어떤 경로로 김억에게 전달됐을까. 김억은 왜 출처도 밝히지 않고 시를 인용했을까. 반대로 〈못 잊어〉는 소월이 아닌, 김억이 처음 쓴 시는 아니었을까, 하는 추론도 가능하다.

기자는 안서의 편지에 실린 〈못 잊어〉와 《개벽》지에 실린 소월의 〈못 잊어〉를 비교해 보았다. 결론부터 말해, 두 시는 똑같다고 할 수는 없었다. 그러나 시정(詩情)과 제재(題材)가 비슷해 동일인이 쓴 작품의 변주(變奏)라고 느끼기에 충분했다. 다시 말해 하나의 텍스트가 존재하고, 그 텍스트를 어느 한 사람이 고쳤을 개연성이 있다.

안서의 시냐, 소월의 시냐

|

| ‘1923년 4월 16일 상오 12시더라’가 적혀 있는 안서 김억의 편지. 만주 봉천에 있는 유봉영 선생에게 보낸 글이다. |

김억의 편지에 나오는 〈못 잊어〉는 3행으로 이뤄져 있고 외형률에 바탕을 둔, 산문을 줄 바꾸어 적은 자유시에 가깝다. 그러다 보니 울림의 맛이 덜하고 상황을 설명하려는 말투가 느껴진다.

〈못 잊도록 사무치게 생각이 나거든

야속하나마 그런대로 살으시구려,

그러면 더러는 잊어도 집니다.

못 잊도록 살뜰하게 그리워 오거든

서러우나마 세월만 가라고 하시구려.

그러면 더러는 잊어도 집니다.

그러나 당신이 이렇게 말하겠지요,

“사무치게 생각나는 못 잊을 당신을

그대로 생각을 안는다고 잊어지리며,

살뜰하게 그리어 오는 못 잊을 당신을

그런대로 세월을 보낸다고 잊겠습니까?”〉

-김억의 편지에 나오는 〈못 잊어〉 全文

반면 《개벽》에 실린 〈못 잊어〉는 김억의 시보다 훨씬 간결하고 리듬감이 있다. 먼저 산문투의 느낌이 없고 소월시의 특징인 3·3·4조와 7·5조의 율격을 적절히 내포하고 있다. 소월은 전통의 민요가락을 한국시에 적극 활용해 각광 받은 시인이다. 사실, 한국인의 심성에 오랫동안 형성된 노래가 민요다. 소월은 〈못 잊어〉를 통해 ‘잊으려 해도 잊히지 않는’ 사연을 민요의 율격에 실어 노래했다. 김억의 시에 비해 가지런하게 다듬은 느낌이 든다.

〈못 잊도록 생각이 나겠지요,

그런대로 세월(歲月)만 가랍시구려.

그러면 더러는 잊히겠지요,

아쉬운 대로 그렇게 살으시구려.

그러나 당신이 이르겠지요,

“그리워 살뜰히도 못 잊는 당신을

오래다고 생각한들 떠나지리까?”〉

-1923년 《개벽》 5월호에 실린 소월의 〈못 잊도록 생각나겠지요〉 全文

원숙미 더한 《진달래꽃》의 〈못 잊어〉

|

| 김소월 시집 《진달래꽃》 초판본 앞표지. |

〈못 잊어 생각이 나겠지요,

그런대로 한 세상 지내시구려,

사노라면 잊힐 날 있으리다.

못 잊어 생각이 나겠지요,

그런대로 세월만 가라시구려,

못 잊어도 더러는 잊히오리다.

그러나 또한긋(또 한편-편집자주)

이렇지요,

“그리워 살뜰히 못 잊는데

어쩌면 생각이 떠나지나요?”〉

-《진달래꽃》에 실린 〈못 잊어〉 全文

이 시는 《개벽》에 실린 〈못 잊어〉의 골격을 유지하면서도 새로운 행을 추가해 세련되면서도 절실한 사연을 느끼게 한다. 이전 두 편의 〈못 잊어〉보다 훨씬 원숙미가 느껴진다. 이 시는 소월의 또 다른 작품 〈먼 후일〉과 비슷한 정감을 준다. 〈먼 후일〉에는 ‘오늘도 어제도 아니 잊고 / 먼 훗날 그때에 잊었노라’라는 시구(詩句)가 나온다. 〈먼 후일〉과 〈못 잊어〉 모두 잊으려 해도 잊히지 않는 안타까운 사연을 담고 있다. 임에게 향한 더 강한 그리움을 역설적으로 표현한 시다.

“김억은 詩 땜장이”

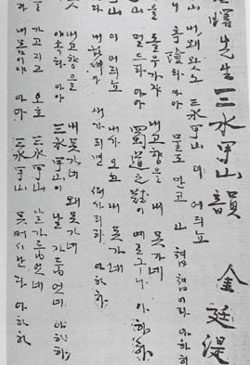

|

| 소월이 쓴 〈次岸曙先生 三水甲山韻〉. 소월이 김억에게 보낸 서간문 속에 이 시를 넣었다.(김종욱씨 제공) |

심지어 안서는 소월의 작품에 가필을 하고 또 그 가필한 것을 자신의 시에 도로 썼을 가능성도 제기된다. 다시 말해 소월시를 가르치는 입장에서 제자를 뒤따르는 입장으로 바뀌었을 것이란 얘기다.

김억의 편지에 실린 〈못 잊어〉를 발굴한 서지학자 김종욱씨의 말이다.

“〈못 잊어〉와 관련된 김억과 김소월의 진실은 두 사람만이 알고 있을 거예요. 김억은 당시 후배나 제자들이 시를 가지고 오면 시를 고쳐 주곤 했는데, 그런 그를 두고 문인들이 ‘시 땜장이’라 부를 정도였어요. 당시 김억은, ‘시는 고칠수록 빛난다’는 유명한 말을 남겼어요. 갈고 닦아야 시의 때가 벗겨진다는 겁니다.”

김소월의 초기 시에 김억의 영향은 상당했으리라 짐작된다. 서로간의 영향과 모방관계가 불가피했을 것으로 보인다. 김억의 또 다른 시 제자인 시인 장만영(張萬榮·1914~1975)이 1954년 《신천지》 1월호에 쓴 〈안서 김억 선생: 새해에 생각나는 사람들〉이란 수필에 눈에 띄는 대목이 나온다. 장만영 역시 소월처럼 김억의 추천으로 문단에 처음 이름을 알렸었다.

언젠가 장만영이 서울 낙원동에 하숙하던 스승 김억을 찾았다. 그때 깜짝 놀랄 장면을 보게 된다.

〈안서 선생은 소월이 보내 온 그의 작품에다가 마구 가필(加筆)을 하는 것이 아닌가. 물론 선생 마음에 드시지 않아서였겠으나 나로 보면 그저 놀랍기만 한 일이었다. 이렇게 가필을 해도 괜찮은 것일까.

의아한 눈으로 보고 있는 내 앞에서 선생은 고치고 또 고치셨다. 그러면서 “시는 퇴고(推敲)를 거듭할수록 좋다”고 말하시는 것이었다.

선생의 손이 갈 만큼 간 소월의 시는 그 뒤 선생을 통해서 어딘가로 발표되었겠지만, 이렇게 많이 손질한 그 작품들을 놓고 소월의 것이라 해서 좋을지 어떨지는 지금 생각해도 의문스럽다.〉

|

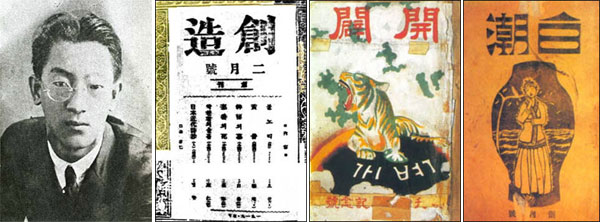

| 소설가 김동인과 동인지들. 김동인은 《창조》를 만들며 처음 소월시를 접하게 됐다. |

동인이 소월의 이름을 처음으로 기억한 것은 1921년 무렵 잡지 《창조》가 5호를 냈을 때였다. 그때 소월은 안서를 통해 시 한 편을 투고했다. 동인이 원고를 보고 ‘불용품(不用品)’이란 적주(赤註)를 달아 그냥 서랍에 처박아 두었다.

“투고한 소월의 시 원고는 꼭 안서의 것과 같은데 다만 ‘안서’라는 글자 대신으로 ‘소월’이란 글자가 있었을 뿐”이라고 동인은 생각했다. 또 “소월의 시가 안서의 졸악(拙惡)한 면만 그대로 흉내낸 것”이라고 평가절하해 버렸다.

〈나는 문예상의 ‘흉내’라는 것을 경멸하는 사람이었다. 그래서 그 원고를 집어치우고 ‘소안서(小岸曙)’의 장래를 무시해 버렸다.〉(1926년 《조선일보》 12월 10일자)

여기서 ‘소안서’란 소월을 의미한다. 그 일이 있고 4년여 지난 어느 날 동인이 잡지 《개벽》을 뒤적이다가 소월의 시 〈삭주구성(朔州龜城)〉을 보았다. 그리고 재독·삼독을 한 뒤 책을 내던지며 이렇게 탄식했다고 한다. ‘사람은 속단이라는 것을 삼갈 것’이라고.

〈우리의 속담에 ‘두각을 나타낸다’는 것이 있는 반면에 또한 ‘옥이라도 갈지 않으면 빛을 못 낸다’는 말이 있다. 김정식(金廷湜·소월의 본명)이 ‘소안서’에서 ‘소월’로 변화한 그것이 ‘두각을 나타내었는지’는 알 수 없다. 그러나 중간 시기가 있었음은 짐작할 수가 있다.〉(1926년 《조선일보》 12월 10일자)

김동인은 소월을 극찬한다. 기사 마지막에는 ‘(소월은) 조선 정조를 가장 잘 이해하는 사람이고 조선 민중과 시가를 접근시킬 가장 큰 인물’이라고 평했다.

〈못 잊어〉는 누가 쓴 것일까. 소월의 창작노트에 담긴 시를 안서가 자기 것인 양 베꼈을까. 아니면 그 반대일까. 다만 안서와 소월은 사제로 맺어진 특별한 관계고 스승은 제자의 시를 거듭 가필할 정도로 소월의 시를 아꼈다.

몸소 소월의 작품을 중앙지에 천거, 발표케 한 이가 스승 김억이다. 김억은 소월이 요절하자 제자를 떠올리며 《소월시초(素月詩抄)》(1939)라는 시집을 펴냈을 정도다.

그러나 소월은 ‘소안서’에 머무르지 않고 절차탁마해 스승을 능가했다. 김억이 한국근대시를 개척했지만 소월은 한층 풍요로운 민요조 서정시의 길을 열었다. 그 결과 소월 시는 아직도 한국 시의 정상을 차지하고 있다.⊙