『조선은 중국의 지배를 한 번도 받은 적이 없는 유서 깊은 나라이다. 중국과의 使行에서 실익을 챙긴 나라는 조선이고, 중국은 단지 명분만 가져갔을 뿐이다』

申東埈

1956년 충남 천안 출생. 경기高·서울大 정치학과 졸업. 정치학 박사(管仲 연구). 일본 東京大 객원연구원, 조선일보·한겨레신문 정치부 기자, 교수신문 편집국장 역임. 現 고려大 강사. 저서 「논어론」, 「순자론」. 「조선의 왕과 신하, 부국강병을 논하다」, 「공자와 천하를 논하다」, 「제자백가 사상을 논하다」 등 20여 권.

申東埈

1956년 충남 천안 출생. 경기高·서울大 정치학과 졸업. 정치학 박사(管仲 연구). 일본 東京大 객원연구원, 조선일보·한겨레신문 정치부 기자, 교수신문 편집국장 역임. 現 고려大 강사. 저서 「논어론」, 「순자론」. 「조선의 왕과 신하, 부국강병을 논하다」, 「공자와 천하를 논하다」, 「제자백가 사상을 논하다」 등 20여 권.

예조판서 지낸 김응균의 庶子

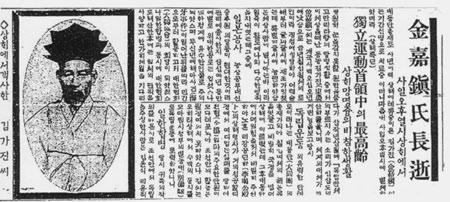

- 從1품 관복 차림의 金嘉鎭.

金嘉鎭(김가진)은 헌종 12년(1846) 1월에 서울의 북부 順化坊(순화방)의 新橋(신교: 종로구 체부동)에서 태어났다. 그의 직계 조상은 병자호란 당시 斥和派(척화파)의 거두로 淸나라 배척에 앞장섰다가 강화도에서 순절한 金尙容(김상용)이다. 김상용은 순조 이래 60년 동안 勢道政治(세도정치)를 이끈 안동 김씨 척족세력의 시조에 해당한다.

金嘉鎭의 부친 金應均(김응균)은 헌종 때 出仕(출사)해 경상좌도 암행어사와 이조참판 등을 역임한 뒤, 哲宗(철종) 14년(1863)에 형조판서, 고종 2년(1865)에 예조판서와 한성부판윤을 지냈다. 이후 의정부 좌참찬을 지내다 고종 6년(1869)에 재차 한성판윤을 지내는 것을 끝으로 벼슬길에서 물러났다.

金嘉鎭은 김응균의 서자로 태어났다. 권문세가일수록 嫡庶(적서) 차별이 심했다. 金嘉鎭은 서얼 출신이기는 했으나 4세인 哲宗 원년(1850) 때부터 家塾(가숙)에서 한학을 공부할 수 있었다.

그는 7세인 哲宗 4년(1853)에 모친상을 당했다. 29세인 고종 12년(1875)에는 부친이 와병하자 곁에서 侍藥(시약)하며 斷指注血(단지주혈)하여 부친이 유언을 남길 수 있도록 했다는 얘기가 전해지고 있다.

그는 모친 사후 茅屋(모옥)에서 어린 동생과 함께 飢寒(기한)에 시달리면서도 큰 뜻을 품고 열심히 공부했다. 부친 사후 더욱 빈한해진 살림 속에서 형제의 우애가 남달랐다고 한다. 식사 때마다 새우젓 한 접시를 놓고 서로 사양하다가 결국 아무도 먹지 못한 채 남겼다는 미담이 전해지고 있다.

그는 어렸을 때부터 詩(시)는 杜甫(두보)의 격조에 버금하고, 서체는 北宋代(북송대)의 米(미불)과 明代(명대) 말기의 董其昌(동기창)의 필법을 心得(심득)했다는 칭송을 받았다. 그의 글씨는 현재 창덕궁內 여러 亭?(정사)의 楣額(미액: 처마편액)과 楹聯(영련: 기둥 글씨)을 비롯해 안동 봉정사 등 전국 각지의 편액 등에 남아 있다.

「世事에 능하나, 일정한 定見이 없다」

그에게는 「博學多識(박학다식)」과 「多才多能(다재다능)」의 칭송과 함께 薄志弱行(박지약행)의 폄하가 병존했다. 그가 한때 망상이 밀려들면 참지 못하고 고래고래 소리를 질러야 가라앉는 「狂疾(광질)」로 인해 「霹靂大神(벽력대신)」을 자처한 것은 이런 世評(세평)과 무관하지 않은 듯하다. 대략 薄志弱行의 세평에 대한 자책감이 이런 광질을 불러온 것으로 짐작된다.

經史子集(경사자집)에 두루 밝았던 그는 젊었을 때 활발한 詩社(시사) 활동을 벌였다. 조선후기 3大 시인 중 한 사람으로 꼽히는 滄江 金澤榮(창강 김택영) 등과 교분을 나눴다. 그는 자신과 신분이 비슷한 북촌 양반자제들과 어울려 여러 詩社를 만들었다. 대표적인 것이 「北社(북사)」이다.

「동농문집」에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 詩文(시문)을 보면 당시 그가 어떤 인물들과 교유했는지 짐작할 수 있다. 詩文에 나오는 「北社諸友(북사제우)」는 참봉 등의 미관말직을 지낸 북촌 서얼 출신 同人(동인)들을 지칭한다. 그의 교제가 이들에 한정된 것은 아니었다. 「醉箕尙書(취기상서)」와 「厚翁尙書(후옹상서)」 등의 구절이 그 증거이다. 「상서」는 「判書(판서)」의 별칭으로 고관을 뜻한다. 「취기상서」는 대원군 때 정1품까지 오른 金嘉鎭의 장인 洪在喆(홍재철)일 것으로 보는 견해가 많다.

과거응시의 길이 막혀 있는 상황에서 그는 각종 연회에 참석해 자신의 뛰어난 詩才(시재)를 바탕으로 여흥을 돋우는 역할을 한 듯하다. 「매천야록」에 따르면 金嘉鎭은 한때 낙담한 나머지 從妹夫(종매부)인 영변부사 洪鍾軒(홍종헌)의 裨將(비장)이 될 생각을 한 적이 있다고 한다. 그가 젊었을 때 얼마나 불우한 나날을 보냈는지를 짐작케 해주는 대목이다.

규장각 검서관으로 근무

그는 24세 때인 고종 7년(1870) 봄에 또 다른 詩社인 「詩契(시계)」의 일원이 된 것을 계기로 상류층과 적극 교류하기 시작했다. 계원 중에는 甲申政變(갑신정변) 때 급진 개화파에 살해된 左營使(좌영사) 李祖淵(이조연)을 비롯해 윤치호의 부친인 尹雄烈(윤웅렬)을 좇아 南兵營(남병영)에서 근무한 적이 있는 朴羲成(박희성) 등이 있었다. 계원의 상당수는 北社의 회원을 겸했다.

金嘉鎭의 개화사상에 결정적인 영향을 미친 인물은 이조연이었다. 金嘉鎭보다 세 살 많은 그 역시 서얼 출신으로 1870년대 중반에 金嘉鎭과 함께 규장각 검서관으로 근무한 적이 있다. 詩文에 밝았던 두 사람은 詩談(시담)을 나누며 나라의 앞날을 걱정했다. 金嘉鎭이 이조연에게 선사한 「與浣西言懷(여완서언회)」가 이를 뒷받침한다.

<자나 깨나 평소에 잠시도 그대를 잊지 못한다네(寤寐尋常不暫忘)/그대가 나를 肝腸(간장)처럼 받아들인 것을 안다네(知君許我如肝腸)/온 산에 빼곡한 계수나무 속 정자에 달이 걸렸을 때(滿山叢桂滿樓月)/훗날 更張(경장)에 뜻을 두기로 서로 뜻을 같이했지(明日相思意更張)>

이를 통해 서얼 출신인 두 사람이 肝膽相照(간담상조: 속마음을 털어놓고 친하게 사귐)하며 훗날 함께 개혁에 나서기로 굳게 맹약했음을 알 수 있다.

金嘉鎭은 갑신정변의 와중에 횡사한 이조연의 넋을 기리기 위해 「祭文(제문)」을 지었다.

박규수로부터 개화사상의 세례를 받은 이조연은 사신단의 일원으로 淸國과 일본을 드나들면서 개화의 실상을 목도했고, 개화정책과 직결된 器機局總辦(기기국총판)과 惠商局總販(혜상국총판) 등을 차례로 역임했다. 민비는 그를 두고 『외국 사정에 통달하기로는 이조연 이상 가는 사람은 없다』고 칭송했다.

이조연은 고종 20년(1883) 7월 外衙門(외아문)의 協辦(협판: 차관)을 맡아 외교정책을 사실상 총괄했고, 새로 편제된 親軍(친군)의 左營使(좌영사)와 營務處監督(영무처감독) 등을 차례로 역임하면서 군사 면에서 두각을 나타냈다. 그는 親淸派(친청파)로 몰려 갑신정변의 와중에 비명횡사했지만, 스승 박규수와 마찬가지로 東道西器論(동도서기론)에 입각해 개화를 추진한 자주적인 개화관료였다.

嫡庶차별 타파 호소하는 상소 올려

金嘉鎭은 사실상 이조연을 스승으로 삼았다. 「제문」에서 이조연의 죽음을 통분해한 대목이 그 증거이다.

『조약상의 분규를 공이 해결해 위로는 주상의 걱정을 풀어 주고, 아래로는 민정을 진정시켰다. 그런데도 凶逆(흉역)들은 禍心(화심)을 품고 神器(신기: 보위)를 엿보면서 공을 비롯한 賢類(현류)를 무참히 살해했다』

金嘉鎭이 고루한 斥邪論者(척사론자)에서 개화론자로 급선회한 데에는 이조연의 영향이 컸다. 당초 金嘉鎭은 丙寅洋擾(병인양요)가 일어나는 고종 3년(1866) 당시 尊王攘夷(존왕양이)를 위한 고른 인재등용을 호소하는 상소문을 올린 바 있다. 「동농문집」의 行狀(행장)은 당시 상황을 이같이 기록해 놓았다.

『丙寅洋擾를 당해 8도에 의용군을 招募(초모)하는 등 조야가 긴장할 때 선생은 國難(국난)을 좌시할 수 없어 조대비전에 적서차별로 인해 유능한 인재가 출사하는 데 애로가 있음을 痛奏(통주: 간곡히 상주함)했다』

그의 상소는 소기의 성과를 거두지 못했으나 나름대로 조정에 그의 존재를 널리 알리는 계기로 작용했다. 그는 고종 14년(1877) 11월 전통적으로 서얼 중 능력이 뛰어난 사람이 맡는 규장각 검서관에 발탁됐다. 검서관 발탁은 朝野(조야) 모두 그의 탁월한 文才를 공인한 데 따른 것이었다.

원래 규장각 검서관은 正祖(정조)가 재능 있는 서얼을 발탁하기 위해 만든 자리로 규장각 閣臣(각신)을 보좌하며 문서를 필사하는 게 기본임무였다. 비록 雜職(잡직)이기는 했으나 가문과 자질 등을 모두 고려해 선발한 까닭에 淸流(청류) 사대부들도 이들을 무시하지 못했다.

그러나 金嘉鎭이 검서관으로 활약할 당시는 검서관의 위신이 크게 떨어져 있었다. 청류 사대부들은 이들을 일종의 「학식 있는 衙前(아전)」 정도로 대우했다. 金嘉鎭은 이후 근 9년 가까이 잡직 미관으로 만족할 수밖에 없었다.

金嘉鎭이 출사 초기에 斥邪論(척사론)을 전개한 것은 이와 무관하지 않은 듯하다. 그는 개항 직후인 고종 13년(1876)에 지은 「書事(서사)」에서 중국 개항의 허구성을 지적하면서 성인이 다시 태어나 穢?(예분: 더러운 움직임)을 깨끗이 씻어 내기를 기원한 바 있다.

고종 17년(1880)에 지은 詩에서는 「일본 함선이 제물포에 정박해 사악한 금수처럼 조선을 더럽히니 저들의 修好 요구가 결코 진심에서 우러나온 것이 아니다」라고 갈파했다. 이듬해에 지은 「題洋人畵鶴(제양인화학)」에서는 서양인을 조선의 예악을 흐려 놓은 「羽蟲(우충: 금수)」에 비유했다. 당시까지는 「개국통상이 끝내 조선의 영토상실과 전통문물의 붕괴로 이어질 수밖에 없다」는 강고한 斥邪論을 견지하고 있었던 셈이다.

이조연의 천거로 발탁

그가 개화론에 공명하기 시작한 것은 외아문 주사에 발탁된 이후다. 그는 임오군란 이듬해인 고종 20년(1883) 1월에 대대적인 관제개편으로 統理交涉通商事務衙門(통리교섭통상사무아문: 외아문)이 신설되면서 兪吉濬 등과 함께 초대 주사에 특채되었다.

해외를 시찰한 경험이 없고 민씨 척족의 지원이 없는 그가 외아문의 주사에 발탁된 것은 전적으로 이조연의 천거에 따른 것이었다. 「제문」의 다음 대목이 그 증거이다.

『이조연이 나를 천거했다. 나는 실로 감격을 이기지 못해 눈물을 쏟으며 장차 附尾(부미: 이조연의 뒤를 따라다님)하며 王事(왕사: 국사)에 盡?(진췌: 모든 노력을 다함)할 것을 다짐했다』

이때를 전후로 金嘉鎭은 본격적인 개화관료의 길로 접어들었다.

그는 외아문의 주사로 재직하던 중 고종 23년(1886) 2월에 치러진 殿講(전강)에서 발군의 詩才를 보여 줘 直赴殿試(직부전시)의 특은을 입고 대과에 응시하게 되었다. 그는 공교롭게도 4년 전에 개화사상의 스승 격인 이조연이 직부전시의 은전을 입어 대과에 응시한 길을 똑같이 밟게 된 셈이다.

그는 한 달 뒤에 치러진 대과에서 李埈鎔(이준용), 南廷弼(남정필) 등과 함께 丙科(병과) 23인 중 15위로 급제해 당일로 홍문관 수찬에 제수되었다. 「고종실록」의 사관은 이를 두고 「中批(중비)로 이뤄진 것이다」라고 덧붙여 놓았다. 고종과 민비의 낙점이 있었음을 詩社하는 대목이다.

金嘉鎭은 이조연과 마찬가지로 눈에 보이지 않는 적서차별의 신분장벽으로 인해 대과에 급제한 이후 오랫동안 顯職(현직)에 기용되지 못했다. 金嘉鎭은 이조연이 오랫동안 郎署(낭서)를 전전한 것처럼 5년 동안 홍문관 수찬과 掌樂院(장악원) 주부, 造紙署(조지서) 별제, 長興庫(장흥고) 주부 등 종6품직을 전전했다.

開化 주장하는 「봉서」 올려

金嘉鎭은 외아문 주사로 발탁되기 직전 장흥고 주부로 재직하면서 일종의 時務策(시무책: 개혁방안)인 「封書(봉서)」를 올렸다. 그는 「봉서」를 올린 지 한 달 만에 외아문 주사에 발탁되었다. 그의 출세가도에 지대한 영향을 미친 「봉서」는 이조연의 권유에 따라 작성됐을지 모른다. 이미 일본과 청국을 수차례 시찰하며 개화의 필요성을 절감하고 있던 이조연은 막역지우인 金嘉鎭을 끌어들여 자신이 구상하는 개화작업의 우군으로 삼고자 했을 공산이 크다.

세도가로 추정되는 執事(집사)의 時務에 관한 질문에 답하는 형식으로 구성된 「봉서」는 金嘉鎭이 척사파에서 개화파로 변신하게 된 배경을 선명히 드러내고 있다. 「봉서」는 기본적으로 당시 개화파內에서 유행하던 정관잉(鄭觀應)의 「易言(이언)」을 조선의 시무에 맞게 손질한 것이었다. 「이언」은 「稅務(세무)」와 「開鑛(개광)」, 「郵政(우정)」, 「交涉(교섭)」, 「借款(차관)」 등 부국강병을 이루기 위한 개혁방략을 망라해 놓고 있었다.

金嘉鎭은 「봉서」에서 척사운동의 종식과 만국공법 체제로의 실질적 편입, 서북인과 서얼 등에 대한 차별철폐 등 다양한 시무책을 제시했다.

「봉서」의 시무책은 크게 軍械農器(군계농기: 무기와 농기구)와 輪船(윤선), 開鑛(개광), 辭令(사령: 외교) 네 가지로 요약할 수 있다. 그는 「봉서」에서 이같이 주장했다.

<첫째, 서양의 침략을 막기 위해서는 성능 좋은 무기가 필요하고, 생산력 증대를 통한 민생안정을 꾀하기 위해서는 발달된 농기구의 도입이 필요하다. 둘째, 윤선을 만들어 漕運(조운)에 투입해야 하나 기술적인 어려움을 감안해 잠정적으로 외국의 윤선을 임대해 사용할 필요가 있다. 셋째, 재정확충을 위해 개광에 나서야 하고 금은을 강탈해 가는 도적을 방비하기 위해 군대로 하여금 이를 단속하게 한다. 넷째 서양언어에 능통한 자를 선발하는 시험을 별도로 실시하고, 젊고 총명한 자를 선발해 서양 각국에 파견하거나 서양 교사를 초빙해 가르쳐야 한다>

그는 이 4개항을 실현하기 위한 구체적인 방안으로 12가지 急務(급무)를 제시했다. 定民志(정민지: 민심안정)와 崇節儉(숭절검: 절약숭상), 禁苞?(금포저: 뇌물금지), 革他料(혁타료: 잡세폐지) 등이 그것이다. 그는 「4개항 12급무」가 실현되기 위해서는 기강확립이 절대 필요하고, 그러기 위해서는 信賞必罰(신상필벌)의 원칙이 엄수돼야 한다고 주장했다. 「4개항 12급무」는 김옥균 등이 제시한 革新政綱(혁신정강) 14조 등과 비교할 때 훨씬 현실적이면서 구체적인 내용을 담고 있었다.

電報總司 설치

金嘉鎭은 외아문 주사에 발탁된 후 개화정책과 관련된 업무를 전담했다. 외아문 산하의 인천개항장과 군국사무를 총괄하는 內務府(내무부)에 소속되어 실무 작업을 지휘했다. 당초 인천의 개항은 일본의 끈질긴 요구에도 불구하고 고종 19년(1882) 11월이 되어서야 가까스로 성사되었다. 이는 서울의 관문인 인천이 개방될 경우 열강의 침탈이 가속화할 것을 우려한 데 따른 것이었다.

고종 20년(1883) 6월 마침내 제물포에 부두가 설치되면서 외국과 본격적인 통상무역이 시작됐다. 이때 金嘉鎭은 嫡母(적모)의 居喪(거상) 중이었으나 고종으로부터 起復(기복)의 명을 받고 이해 7월부터 인천항의 通商事務衙門(통상사무아문) 주사를 맡게 되었다. 그의 개화지식과 실무능력을 높이 평가한 데 따른 것이었다. 그는 이듬해 고종 21년(1884) 초에는 담배를 만드는 관설회사인 順和局(순화국)을 兼管(겸관)하게 되었다.

당시 그는 개화와 직결된 이들 업무를 사실상 주관했다. 고종 22년(1885) 8월까지 만 2년여 동안 인천항에 관서를 설치하고, 일본과 청국의 조계지를 설정하는 등 淸·日 양국과 관련된 일체의 商務(상무)가 그의 손에서 처결되었다. 그가 이내 내직으로 승차된 뒤 고종의 곁에서 시중과 자문을 담당하는 別入侍(별입시)로 활약하게 된 것은 개항통상과 관련한 그간의 공적이 높이 평가받은 데 따른 것이었다. 그는 별입시로 활동하는 동안 고종의 각별한 배려로 하루에 세 번씩 배견하면서 개화와 관련한 각종 방안을 진언해 정책에 반영시켰다.

대표적인 사례로 電報總司(전보총사)의 설치를 들 수 있다. 조선이 사상 처음으로 전신을 통해 만국과 교신하게 된 것은 전적으로 그의 공이었다. 이때 그는 교통과 체신을 총괄하는 郵政司(우정사) 총판에 임명돼 우정사무를 兼管했다.

고종 23년(1886)에 서울 동쪽의 馬場里(마장리)와 남쪽의 靑坡(청파)에 설치된 種牧局(종목국)에서 서양의 농업기술을 이용한 각종 수목의 植栽(식재)와 목축 사업이 전개된 것도 그의 공이었다.

이 사업들은 조선의 개화에 적잖은 기여를 했음에도 불구하고 시국의 변화로 인해 도중에 중지되고 말았다. 여기에는 개화업무와 관련한 각종 기관이 설치되는 과정에서 뇌물 수수 등 각종 부작용이 빚어진 것이 한 요인으로 작용했다.

이노우에 가쿠고로의 「한성지잔몽」의 다음 기록이 그 증거이다.

『金嘉鎭 등은 왕궁을 출입하며 제각기 가문의 이익을 도모했다. 典?局(전환국)과 火藥局(화약국), 鑛務局(광무국) 등을 신설할 때 아무런 근거 없이 국고를 낭비하기도 했다. 물론 도로를 고치고 빈민을 돌보는 등 더러 사회에 유익한 일을 한 것도 있다. 그러나 대부분 해당 관리의 주머니만 풍족하게 해주는데 지나지 않았다』

한러밀약 사건

이는 당시의 개화작업이 민씨 척족을 정점으로 하는 먹이사슬 속에서 진행된 사실을 폭로한 것이다. 실제로 中體西用에 입각한 중국의 洋務運動(양무운동)이 끝내 실패로 돌아간 것은 이와 무관하지 않았다.

이노우에 가쿠고로는 金嘉鎭이 민씨 척족세력과 연계해 私利(사리)를 도모한 것으로 비판했으나 명백한 증거를 제시한 것은 아니다. 그보다는 「더러 유익한 일을 한 것도 있다」고 언급한 대목에 주목할 필요가 있다.

金嘉鎭의 개화작업 중 주목할 만한 것은 갑신정변 이후 위안스카이의 노골적인 내정간섭에 반발해 은밀히 추진된 「한러밀약」 사건이다.

당시 그는 내무부주사 金鶴羽(김학우), 죽산부사 趙存斗(조존두), 러시아어 통역 蔡賢植(채현식) 등과 함께 궁중을 무시로 드나들며 고종과 민비의 밀명을 각국 공사관에 전하며 협조를 요청하는 전령사 역할을 맡았다. 그는 베베르 러시아 공사에게 청국의 내정간섭에 강력 항의하면서 청국이 수락하지 않을 경우 군함을 파견해 조선을 도와줄 것을 요청하는 비밀문서를 전달했다. 그러나 「한러밀약」은 이에 반발하는 閔泳翊(민영익)이 위안스카이에게 밀고함으로써 실패로 돌아가고 말았다.

조선 왕실의 「한러밀약」 추진 소식을 접한 위안스카이는 격분한 나머지 金嘉鎭 등의 파면을 강압하고 나섰다. 金嘉鎭은 고종 23년(1886) 7월 남원부로 유배를 떠났다. 그러나 그는 곧 러시아 측의 강력한 이의제기로 이내 석방되었다. 위안스카이에 의해 폐립 위기까지 몰렸던 고종은 부득불 金嘉鎭을 유배형에 처했으나 이는 형식적인 조치에 지나지 않았다. 金嘉鎭은 이때의 일로 인해 청국에 커다란 반감을 품게 되었다.

그는 유배형에서 풀려난 뒤 잠시 홍문관 부수찬의 자격으로 경연에 참여하다가 이내 톈진(天津) 주재 종사관으로 근무하게 되었다. 이때 그는 「한러밀약」 사건의 전말을 曲盡(곡진)히 해명해 청국정부를 안심시킨 뒤 뤼순(旅順)과 베이징 등지를 시찰한 결과를 토대로 洋務運動의 허실을 소상히 분석한 보고서를 작성했다. 청국의 양무운동은 사실상 실패로 끝났다는 게 요지였다.

駐日공사관 참찬관에 임명

그는 이듬해인 고종 24년(1887) 5월에 조선조 최초로 설치한 해외공관인 駐箚(주차) 일본공사관의 參贊官(참찬관)에 임명되어 駐日공사 閔泳駿(민영준)을 보좌하게 되었다.

최초의 재외공관인 駐日공사관의 설치는 바로 청국의 간섭을 배제해 조선의 자주독립 의지를 내외에 과시하려는 高宗의 의도에서 나온 것이었다. 金嘉鎭의 참찬관 임명은 駐日공사관 설치의 의미가 간단치 않았음을 시사하고 있다. 「승정원일기」(1887년 5월21일조)의 기록이 그 증거이다.

『주상은 臺諫(대간)이 單子(단자)를 올리자 掌令(장령) 金嘉鎭의 이름을 특별히 써 넣어 낙점했다』

고종은 원래 물망에 오르지 않은 金嘉鎭을 직접 낙점해 駐日공사관 참찬관으로 임명한 셈이다. 「구한국외교문서」에 따르면 고종은 민영준과 金嘉鎭이 辭陛(사폐: 이임인사)할 때 일본 및 각국 사정을 상세히 파악해 보고토록 지시하면서 민영준이 업무 및 휴가차 귀국하거나 공관을 비울 경우 공사서리의 직임을 수행토록 당부했다. 이는 사실상 金嘉鎭에게 對日(대일)외교 업무를 전담토록 명한 것이나 다름없었다. 실제로 민영준이 국서를 봉정한 뒤 한 달 만에 귀국하자 金嘉鎭은 고종 28년(1891) 2월까지 약 4년 동안 공사서리의 자격으로 對日외교를 주관했다.

그는 우선 부임 직후 이내 귀국한 민영준과 긴밀히 교신하면서 최초의 駐日상주외교관으로서 조선과 관련한 다양한 업무를 차질 없이 처리했다. 울릉도 삼림의 불법 벌목꾼에 대한 징계 요청과 근대식 기계 및 서적의 구입, 유학생에 대한 편의 제공, 일본 경유 외교사절에 대한 접대 등이 그것이다.

그가 행한 비공식 업무로는 고종의 명을 좇아 김옥균과 박영효 등 일본에 망명 중인 甲申逆徒(갑신역도)를 제거하기 위해 벌인 비밀작업을 들 수 있다. 당시 김옥균 등을 척살하기 위한 자객들이 쉼 없이 조선에서 건너온 점에 비춰 金嘉鎭이 이 작업에 깊숙이 개입했음은 의심의 여지가 없다. 그의 평소 신조가 「不辱君命(불욕군명: 군명을 욕되게 하지 않음), 無損國體(무손국체: 국체를 손상시키지 않음)」였다는 行狀의 기록이 이를 뒷받침한다. 당시 그는 일본의 도청을 방지하기 위해 한글의 자음과 모음의 위치를 바꾼 2종의 한글암호문을 사용했다.

反淸自主 외교 추진

그가 駐日공사관의 공사서리로 재직하는 동안 가장 역점을 둔 것은 反淸自主(반청자주) 외교활동이었다. 민영준이 귀국한 직후 駐日 청국공사 리수창(黎庶昌)을 예방하지 않고 버티다가 위안스카이의 노여움을 산 것이 그 실례이다. 이를 문제 삼은 위안스카이가 조선 정부에 압력을 가하자 그는 이듬해인 고종 25년(1888) 3월에 리수창을 찾아가 이를 공식 항의하는 대담성을 보였다.

그가 駐日공사관의 공사서리로 재직하는 동안 가장 역점을 둔 것은 反淸自主(반청자주) 외교활동이었다. 민영준이 귀국한 직후 駐日 청국공사 리수창(黎庶昌)을 예방하지 않고 버티다가 위안스카이의 노여움을 산 것이 그 실례이다. 이를 문제 삼은 위안스카이가 조선 정부에 압력을 가하자 그는 이듬해인 고종 25년(1888) 3월에 리수창을 찾아가 이를 공식 항의하는 대담성을 보였다.

金嘉鎭은 이해 11월에 리수창에게 위안스카이의 소환을 공식 요청하는 문서를 전달했다. 여기에는 일본 측의 사주가 적잖이 작용했을 것으로 짐작된다. 위안스카이의 축출을 겨냥한 金嘉鎭의 反淸自主 활동은 조선을 놓고 청국과 치열한 각축전을 벌이고 있는 일본의 입장과 맞아떨어지는 것이었다.

金嘉鎭이 고종 27년(1890) 1월에 휴가차 일시 귀국하자 고종은 經筵(경연)에서 일본의 民會(민회) 설립 움직임과 갑신역도들의 동태, 駐日 미국함대의 움직임과 규모 등 많은 것을 물어보았다. 특히 고종은 일본의 군사 및 재정제도에 깊은 관심을 보였다. 金嘉鎭의 답변은 이러했다.

『군사는 하나같이 서양의 법제를 따르고 있고, 육군은 정예롭고 강하기가 비길 데 없고, 해군도 어느 정도 정비되었습니다. 재정은 매년 연말에 한 해의 수입과 지출에 대한 예산을 세워 집행하기 때문에 언제나 모자라는 일이 없습니다』

그는 일본을 조선독립을 도와줄 선진문명국으로 간주했다. 이는 당시 亞細亞協會(아세아협회) 임원인 소네 ?코(曾根俊虎)와 오토리 가이스케(大鳥圭介) 등과 시회를 통해 교분을 나누고 있었던 사실과 무관하지 않았다.

원래 아세아협회는 일본의 관원들이 정부의 지원을 받아 설립했던 「興亞會(흥아회)」의 後身(후신)으로 동양 3국이 합심해 서양의 침공을 막아 내자는 이른바 「동양3국연대론」을 표방하고 있었다. 1880년대 초반 김옥균과 이조연 등이 흥아회를 방문해 「동양3국연대론」을 지지하는 詩를 지었다. 金嘉鎭이 일본에 부임한 뒤 아세아협회 임원들과 교유하며 자연스럽게 「동양3국연대론」을 지지하게 된 데에는 이조연 등의 조언이 적잖이 기여했을 것으로 보인다.

『조선은 당당한 독립국』

金嘉鎭의 「동양3국연대론」에 대한 기본 입장은 소네 및 아오키 슈조(靑木周藏) 등과 나눈 詩談 속에 잘 나타나 있다. 서양이 부강함을 믿고 병탄을 일삼고 있으니 동양 3국이 합심해야만 서양을 물리치고 만민을 평안하게 할 수 있다는 게 그 요지였다. 그는 시담 중에 아오키가 3국연대에 관한 조선의 비협조적인 자세를 지적하자 이같이 반발한 바 있다.

『아시아에서 조선은 鼎(정: 세발솥)의 한쪽 발과 같다. 만일 솥에 발 하나가 빠지면 두 발이 있을지라도 이내 솥은 넘어가고 만다. 오히려 귀국과 청국이 이를 이해해 주면 조선의 독립은 어렵지 않다』

金嘉鎭은 「동양의 독립국은 청국과 일본뿐이다」라고 공언한 駐日 청국공사 왕펑짜오(王鳳藻)를 강력 비판하고 나섰다. 호소이 하지메(細井肇)가 1910년에 펴낸 「現代 漢城(현대 한성)의 風雲(풍운)과 名士(명사)」에 따르면 당시 金嘉鎭은 왕펑짜오의 얘기를 듣자마자 이내 자리를 박차고 연단으로 나아가 왕펑짜오를 이같이 질타했다.

『조선은 당당한 독립국이다. 오랜 역사와 사직을 갖고 있는 독립국이다. 누가 황당무계하게 조선이 타국에 예속되었다고 하는가』

그가 고종 27년(1890) 윤2월에 청국에 불이익을 초래할까 우려해 평양 개항을 강력 반대하는 위안스카이에 대항해 인천과 황해도의 鐵島(철도) 간 윤선의 왕래를 위한 조약 체결을 시도한 것은 바로 이 때문이었다. 그의 이런 反淸 의식은 이해 10월에 일본 외무대신 아오키와 나눈 대화에서 그대로 나타나고 있다. 아오키가 청국의 조선국왕 책봉과 위안스카이의 내정간섭 등을 예로 들어 조선을 「半(반)독립국」이라고 말하자 金嘉鎭은 이같이 반박했다.

『조선은 중국의 지배를 한 번도 받은 적이 없는 유서 깊은 나라이다. 중국과의 使行(사행)에서 실익을 챙긴 나라는 조선이고, 중국은 단지 명분만 가져갔을 뿐이다. 조선국왕은 一言一令(일언일령: 말 한마디와 명령 하나)도 自主(자주)하고 있다』

그의 확고한 反淸자주 의식이 약여하게 드러나는 대목이다. 그러나 사실 「동양3국연대론」은 日帝의 조선 및 만주 침략 의도를 교묘히 포장한 것이었다. 그럼에도 그는 駐日공사관에 근무하는 동안 日帝의 이런 속셈을 전혀 눈치 채지 못한 것으로 보인다. 이는 일본이 내정간섭을 일삼고 있는 청국을 내쫓고 조선의 문명개화를 도와줄 것으로 오판한 사실과 무관하지 않았다. 行狀의 다음 대목이 그 증거이다.

『선생은 일본의 정치와 법률, 農商(농상) 등 좋은 제도를 빠짐없이 마음에 담아 귀국한 뒤 이를 모방해 행한 것이 적지 않았다』

그 역시 김옥균 및 이조연 등과 마찬가지로 이들의 속셈을 제대로 파악하지 못한 셈이다. 그가 초기에 일본을 과대평가하며 극히 우호적인 모습을 보인 것은 바로 이 때문이었다.

민비 제거 쿠데타 모의

金嘉鎭이 취한 일련의 反淸자주 행보 중 주목할 만한 것으로 고종 27년(1890) 11월부터 조선 주재 미국공사관 서기관인 알렌과 연계해 전개한 「조선의 중립화 방안」 추진 움직임을 들 수 있다. 그는 일본이 내심 청국과의 전쟁을 염두에 두고 군비강화를 서두르고 있다는 사실을 간과하고 있었다.

그러나 이는 그만을 탓할 일은 아니었다. 당시 외아문 독판 閔種默(민종묵)은 조선주재 미국공사와 접촉을 갖고 조선의 중립화 방안을 추진하고 있었다.

金嘉鎭은 고종 28년(1891) 2월에 귀국했다가 한 달 뒤 安東大護府使(안동대호부사)로 전출되었다. 이는 그의 反淸 행보에 대로한 청국의 압력에 의한 것이었다. 그러나 그가 이로 인해 외교관의 자격을 상실했던 것은 아니다. 그가 이해 5월에 안동에서 곧바로 도쿄로 급파됐다.

청국은 조선 정부에 대해 리훙장이 제시한 소위 「約三端(영약삼단)」의 이행을 촉구하고 있었다. 「영약삼단」은 해외 주재 조선공사는 주재국에 도착 즉시 먼저 청국공사관에 가서 보고한 뒤 청국공사를 경유해 주재국 외무부에 가야 한다는 내용을 골자로 하고 있었다. 이는 조선이 청국의 속국임을 대내외에 널리 확인시키는 것이나 다름없는 것이었다.

안동대호부사로 있던 金嘉鎭이 급거 일본으로 돌아간 것은 초대 駐美공사에 내정된 朴定陽(박정양) 일행을 영접하고 「영약삼단」의 무효화를 도모하기 위한 것이었다. 그는 요코하마에서 박정양 일행을 전송한 뒤 곧바로 駐日청국공사 리징팡(李經芳)을 찾아가 이 문제를 논의했다. 그러나 「영약삼단」은 리훙장의 결단에 따른 것으로 리징팡이 관여할 수 있는 사안이 아니었다.

金嘉鎭은 이듬해인 고종 30년(1893) 3월에 주일 辦事大臣(판사대신)의 자리에서 공식적으로 해임되었다. 이는 민씨 척족과의 불화로 인한 것이었다.

김옥균 및 박영효 등은 고종 28년(1891) 6월경부터 고가와 미노루(小川實)를 매개로 흥선대원군과 교신하며 민씨 척족세력의 타도 방안을 은밀히 모색한 바 있다. 한때 김옥균 제거작업에 깊숙이 개입했던 金嘉鎭은 安?壽(안경수) 등과 함께 인천우체국장 요시다 우지후미(吉田氏文)로부터 이 소식을 듣고 곧 김옥균 등을 만나 본 뒤 곧바로 모의에 가담했다. 민씨 척족의 부패와 무능이 극에 달했다고 판단한 데 따른 것이었다.

대원군은 김옥균 등에게 일본에서 모집한 지원병 200명과 함께 제물포를 통해 입경하는 방안을 제시했다. 그는 조선에서 소요가 일어나면 리훙장이 北洋艦隊(북양함대)를 출동시켜 反淸 행보를 보이는 민씨 척족의 수괴들을 나포해 중국으로 끌고 간 뒤 자신과 김옥균 등에게 국정을 맡길 것이라고 호언했다. 이 계획은 이해 9월에 김옥균과 박영효가 대원군의 제의를 거절함으로써 수포로 돌아갔다.

金嘉鎭은 비록 은밀히 개입하기는 했으나 이 일로 인해 이내 민씨 척족세력으로부터 의심을 사 한직으로 밀려났다. 그는 한직을 전전하다가 甲午更張(갑오경장)이 시작되는 고종 32년(1894)에 다시 중앙무대로 복귀했다.

『내가 만난 외교관 중 가장 뛰어난 인물』

고종 27년(1890) 말에 처음으로 유화를 이용해 고종의 御眞(어진)을 그린 영국의 탐험가 새비지 랜도어는 고종 32년(1895)에 펴낸 「고요한 아침의 나라」에서 이 무렵의 金嘉鎭을 이같이 평해 놓았다.

『나는 운 좋게 金嘉鎭이라는 조선의 거물 정치인과 잘 알고 지냈다. 나는 말총두건을 쓰고 있는 그의 모습을 그려 주었다. 그는 박학다식하고 재기가 출중했다. 그는 내가 만난 수많은 외교관들 중 가장 뛰어난 인물이었다. 그는 매우 짧은 시간에 일본어를 완벽하게 숙달했다. 중국어에도 능통했다. 그는 공부를 시작한 지 며칠이 안 되었는데도 영어를 능히 이해하고 읽었을 뿐만 아니라 어느 정도 의사소통이 가능했다』

고종 30년(1893) 겨울에 유길준과 가진 詩談은 그에게 각별한 의미가 있었다. 당시 유길준은 趙羲淵(조희연) 등과 접선하며 민씨 척족세력을 일거에 뒤엎는 계책을 모의하고 있었다. 이는 민씨 척족세력에 의해 밀려난 소장 개화파 인사들이 갑오경장 이전부터 하나의 세력집단을 형성해 가고 있었음을 방증한다.

실제로 이들은 이듬해인 고종 31년(1894)에 東學農民軍이 봉기하자 淸軍의 借兵(차병)을 적극 반대하며 세력을 결집시켜 나갔다. 이들은 일거에 민씨 척족세력을 몰아내고 대원군을 추대해 정국의 주도권을 장악하려고 했다.

이해 5월 중순 일본군을 이끌고 입경한 오토리 공사가 고종에게 내정개혁안을 제시하자 조선 정부는 申正熙(신정희) 등 기초위원 3인을 선발해 남산의 노인정에서 이 문제를 협의하게 했다. 이때 淸軍차병 문제로 위안스카이와 사이가 틀어진 민영준이 일본 측의 압력을 완화하기 위해 對日외교실무에 밝은 金嘉鎭을 찾았다. 金嘉鎭이 유길준 및 조희연 등과 함께 중앙무대에 다시 진출하게 된 배경이 바로 여기에 있었다. 「고종실록」은 31년 6월22일조에서 당시의 상황을 이같이 기록해 놓았다.

『신정희를 統衛使(통위사), 조희연을 壯衛使(장위사), 안경수를 右邊捕盜大將(우변포도대장)으로 삼았다. 특별히 金嘉鎭을 발탁해 協辦交涉通商事務(협판교섭통상사무)로 삼고, 유길준을 參議交涉通商事務(참의교섭통상사무)로 삼았다』

갑오경장 참여

金嘉鎭은 유길준 등과 함께 軍國機務處의 일원이 되어 자신이 구상하는 일련의 개혁운동을 주도적으로 이끌었다.

그는 교섭통상사무 협판에 임명된 지 이틀 만에 병조참판에 제수해 병조판서의 업무를 署理(서리)하게 되었다. 하루 뒤에는 電郵事務(전우사무)까지 兼管하게 되었다. 金嘉鎭에게 맡겨진 임무가 하루가 다르게 변한 것은 일본통으로 알려진 그의 위상과 무관하지 않았다. 실제로 당시 金嘉鎭은 고종에게 경복궁을 포위하고 있는 일본군의 退兵(퇴병) 방안을 건의하면서 제반 개혁에 대한 허락을 받았다. 行狀은 당시의 상황을 이같이 기록해 놓았다.

『단신으로 직접 일본 장교와 담판을 갖고 일병을 퇴궐하게 한 뒤 경회루에서 꼬박 17일간 밤낮을 가리지 않고 개혁안을 기초해 김홍집 내각으로 하여금 공포하게 했다』

한시적으로 특설된 軍國機務處는 석 달 동안 모두 200여 건의 의안을 통과시킨 바 있다. 班常(반상)·文武(문무)·嫡庶(적서) 차별의 철폐와 문벌을 떠난 공평한 인재등용 등이 그 골자였다. 이는 그가 평소 절감해 온 바를 적극 반영한 것이었다. 조대비에게 상소문을 올릴 때부터 꿈꿔 온 일련의 개혁안이 이때에 이르러 비로소 실현된 셈이다.

알렌, 『金嘉鎭은 변덕쟁이』

그는 갑오개혁이 한창 진행되는 이해 7월 중에 이조참판과 병조참판을 거쳐 工曹判書(공조판서)로 승진했다가 얼마 후 대대적인 관직개편이 이뤄지면서 다시 외무아문의 협판이 되어 金允植 외무대신을 보좌하게 되었다. 그러나 군국기무처는 왕권을 강화하려 하는 대원군파와 내각 중심의 입헌군주제를 수립하려 하는 소장 개혁파 세력이 정면충돌하면서 제 기능을 못 하게 되었다.

이때 공교롭게도 평양에 주둔 중이던 청군 진영에 보낸 대원군의 친필 서한이 발각되면서 대원군이 이노우에 카오루(井上馨) 일본공사의 압력에 밀려 정치일선에서 물러났다. 한 달 뒤인 이해 11월에 박영효 내무대신을 핵심으로 하는 소위 제2차 김홍집 내각이 발족했다.

공무아문 협판으로 발령 난 金嘉鎭은 이듬해인 고종 32년(1895) 4월에 농상공부대신으로 옮겨갈 때까지 박영효 내무대신이 추진하는 내정개혁을 실무 차원에서 적극 뒷받침했다. 당시 金嘉鎭은 공무대신 申箕善(신기선)이 한 번 등청한 후 낙향하는 바람에 사실상 공무대신의 역할을 수행했다.

그러나 곧 러시아가 주도하는 소위 「三國干涉(삼국간섭)」으로 고종과 민비의 지원을 받는 구미성향의 개화파 세력들이 소위 貞洞俱樂部(정동구락부)를 중심으로 결집하기 시작하면서 분위기가 일변했다.

그간 親日派로 지목받던 金嘉鎭도 여기에 가담했다. 재빠른 변신으로 지목받을 만한 행보였다. 실제로 운산금광의 이권 문제로 공무협판인 金嘉鎭과 한 번 접촉한 적이 있는 알렌은 金嘉鎭을 혹평하고 나섰다. 「윤치호일기」에 수록된 그의 혹평이다.

『金嘉鎭은 상황에 따라 입장을 바꾸는 변덕쟁이였던 까닭에 나와 일본은 그를 비록 친구라고 부르면서도 잠시도 신뢰하지 않았다』

그러나 金嘉鎭이 정동구락부에 접근한 것은 일본의 노골적인 간섭을 견제하려는 속셈에서 나온 것으로 고종과 민비의 기본입장을 반영한 것이었다. 당시 알렌은 운산의 금광을 차지하기 위해 혈안이 되어 있었던 인물로 그의 비평을 액면 그대로 수용하기는 어렵다.

이로부터 얼마 뒤인 이해 윤5월14일에 박영효가 「역모사건」에 얽혀 일본에 재차 망명한 것을 계기로 이내 제3차 김홍집 내각이 발족했다. 당시 金嘉鎭은 이 「역모사건」에서 살해대상으로 지목되었다. 「고종실록」의 이해 4월19일조에 수록된 특별법원의 재판기록이다.

『피고 李埈鎔(이준용: 대원군의 장손) 등은 不軌(불궤)를 꾀해 동학당에 모의를 통고해 京城(경성)을 습격코자 했다. 이들은 군대를 동원해 주상을 시해하고 김홍집과 金嘉鎭, 유길준 등을 살해하여 정부를 전복한 뒤 왕위를 찬탈하고자 했다』

석유 직수입회사 설립 추진

이 사건으로 인해 한때 박영효를 지지했던 金嘉鎭의 입장이 매우 난처하게 되었다. 「주한일본공사관기록」에 따르면 金嘉鎭은 사건 다음 날 스기무라(杉村濬) 일본 대리공사에게 편지를 보내 자신의 거취에 관해 자문을 했다. 이에 스기무라는 속히 출사해 집무하는 게 좋겠다는 답서를 보냈다. 며칠 후 金嘉鎭은 스기무라를 만난 자리에서 시국에 대한 자신의 견해를 이같이 밝혔다.

『민씨 척족 중에도 좋은 인물이 있다면 등용하되 지방관과 같이 중앙정치에 영향이 적은 쪽으로 임명해야 한다. 이같이 하면 왕비의 마음을 다소 부드럽게 할 수 있을 것이다』

이는 「역모사건」으로 심사가 뒤틀린 민비의 반감을 누그러뜨려 사태를 원만히 수습코자 하는 고심을 반영한 것이었다. 그러나 박영효의 실각 이후 고종과 민비의 反日경향은 더욱 노골화했다. 갑오경장 직후 거세된 민씨 척족세력이 대거 복권되어 등용되자 金嘉鎭은 적극적인 활동을 자제하며 사태의 추이를 주시했다.

그는 이해 8월에 중추원의 1등 議官(의관)에 제수된 뒤 얼마 안 돼 駐日특명전권공사에 임명되었다. 그러나 그는 遞差(체차)를 청했다. 이는 민비와 일본 간의 갈등이 고조된 데 따른 것이었다. 이로부터 두 달 뒤 乙未事變(을미사변)이 터지고 곧이어 유길준과 徐光範(서광범) 등을 중심으로 한 제4차 김홍집 내각이 수립되었다.

駐日공사에서 遞差돼 사태의 추이를 지켜보던 金嘉鎭은 이듬해인 고종 33년(1896) 초에 유길준의 지원을 받는 서재필과 함께 商務會議所(상무회의소)와 建陽協會(건양협회)의 결성을 서둘렀다. 상무회의소의 발족은 일본 상인들의 경제침탈에 맞서 조선 상인들의 권익을 보호하기 위한 것이었다. 건양협회는 이후 독립협회로 발전해 나갔다.

이해 1월 말에 회원 40명 정원의 상무회의소가 발족하자 그는 서재필과 함께 특별회원 자격으로 참석했다. 그는 여기서 석유직수입 회사의 설립을 발의해 참석자들로부터 갈채를 받았다. 당시 서울의 日商(일상)들은 미국 스탠더드 석유회사의 일본지사로부터 석유를 독점 수입해 막대한 이득을 차지하고 있었다. 석유 직수입회사의 설립은 조선 상인들의 이익을 지키는 동시에 反日운동의 성격을 강하게 띠고 있었다.

일본 측은 이를 와해시키기 위해 서재필의 후원자인 유길준의 해임과 서재필의 출국을 노골적으로 추진했다. 이들은 일이 여의치 않자 그에게 농상공부대신 재직시 파티를 자주 열면서 비용 마련을 위해 공금을 유용했다는 혐의를 씌워 전격 구속했다. 이로 인해 그의 석유 직수입회사 설립 계획은 수포로 돌아가고 말았다.

이 일이 있은 지 얼마 안 돼 俄館播遷(아관파천)이 빚어지자 金嘉鎭은 곧 구속에서 풀려나 다시 중추원 1등 의관에 임명되었다. 그러나 당시 崔益鉉(최익현) 등 척사파 관원들은 갑오경장과 을미사변 등에 관여한 역적을 엄벌하라는 상소운동을 대대적으로 전개하면서 金嘉鎭을 대표적인 親日인사로 지목하고 나섰다. 이 와중에 독립협회 발족 직후인 이해 7월9일에 유생 鄭性愚(정성우)가 올린 상소문은 커다란 파문을 일으켰다. 그는 상소문에서 金嘉鎭을 이같이 비판했다.

『갑오년 개혁을 주도한 奸黨(간당) 金嘉鎭과 안경수 등은 앞장서 나라를 병들게 하고 이내 나라를 고칠 수 없게 만들었으니 이들을 속히 잡아들여 극형에 처해야 한다』

독립협회 참여

金嘉鎭은 안경수와 같이 재판소에 자진 출두해 진술한 뒤 서재필 등과 함께 고등재판소에 민사소송을 제기했다. 그는 이 재판에서 승소했다. 훗날 그는 「고등재판소소회」라는 詩에서 당시의 소회를 이같이 읊었다.

『대장부의 사업이 어찌 지지부진할 수 있으리. 나는 시기를 놓칠까 비통해했을 뿐 나 자신을 위해 슬퍼하지 않았네. 報國(보국)하고자 하는 丹忠(단충)은 벌건 불과 같으니 오직 天地 귀신만이 이를 알리라』

이는 갑오개혁에 임했을 당시의 뜨거운 개혁의지를 소명한 것이다. 그러나 당시 척사파 관원들은 2년 넘게 討逆(토역) 상소운동을 전개하며 金嘉鎭에 대한 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 곤혹스러운 상황에 처한 金嘉鎭은 시국수습 방안을 담은 상소문을 올려 해명하려다가 이내 그만두었다. 「동농문집」에는 서론과 결론은 없고 단지 10가지 건의사항과 약간의 설명이 부기된 상소문 초안이 실려 있다. 국체의 보존과 내각교체, 당파심 경계, 신상필벌을 통한 민심수습 등이 그 골자였다.

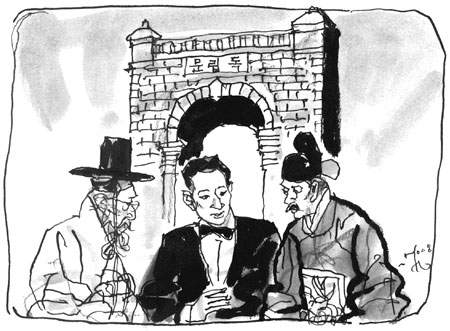

金嘉鎭은 건양협회 회원들과 함께 이해 7월2일에 발족한 독립협회에 적극 참여해 위원으로 선출되었다. 독립협회는 발족 당시 고위관료들이 주류를 형성했다. 고관의 일원으로 참여한 金嘉鎭은 독립문과 독립공원의 조성에 크게 기여했다. 서예에 일가견이 있는 그는 「獨立門」이라는 한자 글씨를 써 넣었다고 한다.

그는 이듬해인 고종 34년(1897) 2월 말에 고종이 慶運宮(경운궁: 덕수궁)으로 환궁하는 것을 계기로 제도개혁을 논의하기 위해 설치한 校典所(교전소)의 知事員(지사원)이 되었다. 그러나 그는 곧 석 달 만에 「러시아 군사교관의 雇聘(고빙)을 반대하는 인물을 모두 지방으로 보내라」는 고종의 명에 의해 황해도관찰사로 전출되었다. 고종은 이해 10월의 大韓帝國(대한제국)을 계기로 「光武改革(광무개혁)」을 강력히 추진해 나가기 시작했다.

농상공부·법부대신 등 역임

金嘉鎭은 이듬해인 고종 35년(1898) 3월에 다시 중추원 1등 의관에 임용되었다. 그는 이해 말에 만민공동회가 민권운동을 기치로 내걸고 본격적인 정치운동을 전개하자 이에 적극 가담한 뒤 만민공동회를 대표해 상소문을 올렸다. 「고종실록」(35년 11월15일조)에 수록된 상소문에 따르면 만민공동회가 건의한 소위 「獻議六條(헌의6조)」의 즉각 시행과 民會(민회)의 조속한 개설 등이 골자였다.

그의 만민공동회 참여가 자발적으로 이뤄진 것인지, 아니면 고종 및 정부 대신들과의 사전 협의를 거친 것인지 여부를 단언하기 쉽지 않다.

그러나 독립협회 해산을 전후로 올린 상소문에서 五奸(오간: 趙秉式·兪基煥·金禎根·閔種默·李基東)의 처벌과 독립협회의 復設(복설), 대소 관원의 擇任(택임) 등을 역설한 것을 종합해 보면 전자일 공산이 크다. 고종과 적잖은 갈등이 있었음을 시사하는 대목이다. 그러나 그가 이 일로 인해 고종의 배척을 받은 것은 아니었다.

이후 그는 고종 37년(1900) 10월에 중추원 의장에 임용돼 비교적 한가한 시간을 보내다가 러일전쟁 발발 직후인 고종 41년(1904) 2월 말에 다시 농상공부 대신에 제수되었다가 한 달 후 외부대신 서리가 되었다. 이는 日帝가 일본통인 그를 적극 활용해 러일전쟁을 유리하게 전개하려는 속셈에서 나온 것으로 짐작된다. 그가 일본 측의 승리가 굳어진 이해 9월에 법부대신에 임용되었다가 러·일 간 강화조약이 한창 진행 중인 고종 42년(1905) 6월에 중추원 부의장에 임용된 것은 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

그렇다면 그가 고종 43년(1906) 5월에 충청남도 관찰사로 좌천되어 勅任官(칙임관) 3등으로 강등돼 서임된 것은 무슨 이유일까.

대략 日帝에 대한 그의 비협조적인 자세에 기인한 것으로 추정된다. 당시 그는 국민교육 강화와 국력배양을 토대로 독립을 이루자는 취지 아래 건립된 大韓自强會(대한자강회)에 적극 가담했다. 대한자강회는 이듬해인 고종 44년(1907)에 헤이그밀사사건과 관련한 고종의 퇴위를 반대하는 운동을 전개하다 강제 해산되고 말았다.

그는 순종이 즉위하는 이해 11월 말에 종1품의 규장각 提學(제학)에 제수된 뒤 2년 뒤인 순종 2년(1909)에 대한자강회의 계승단체인 大韓協會(대한협회)의 제2대 회장이 되어 합방을 주장하는 「一進會(일진회)」를 성토한 바 있다. 그는 대한제국이 망하는 그 순간까지 나름대로 자신이 할 수 있는 모든 유형의 저항을 시도한 것이다.

3·1 운동 후 독립운동 투신

1910년 한일합방이 이루어지자 그는 일제로부터 남작 작위를 받았다. 日帝가 하사한 작위를 받은 인물은 크게 두 부류로 나눠 볼 필요가 있다. 李完用(이완용) 및 宋秉畯(송병준) 등과 같이 적극적인 親日(친일)행보를 보인 인물들의 경우는 말 그대로 합방에 협조한 대가로 받은 것이다.

金嘉鎭 및 金允植(김윤식) 등의 경우는 日帝가 원활한 식민통치를 위해 대한제국에서 고위직을 지낸 인사들에게 작위를 강권한 데 따른 것이었다. 훗날 김윤식이 「續陰晴史(속음청사)」에서 밝힌 해명이 그 증거이다.

『데라우치(寺內) 총독에게 거절의 편지를 보냈으나 답장이 오지 않았다. 이때 고종과 순종의 칙사가 찾아와 敎旨(교지)를 전하며 밤새도록 나를 강하게 압박했다. 당초 主君(주군)의 命(명)이 있을지라도 결코 작위만은 받지 않으리라 스스로 맹서한 바 있으나 이런 엄명을 받아 어쩔 수 없이 승낙하게 되었다』

金嘉鎭은 이에 대한 해명을 하지는 않았으나 그가 3·1운동 직후 上海임정으로 달려가 독립운동에 매진한 점 등을 감안하면 김윤식과 유사한 과정을 거쳐 수락했을 공산이 크다. 그는 김윤식의 술회에서 보듯, 「과인은 이미 작위를 받았음에도 경이 이를 받지 않으니 심히 불안하다」는 君命(군명) 앞에서 더 큰 고민을 했다고 보아야 한다.

그는 합방 직후 총독부가 수여한 작위를 묵묵히 수락한 뒤 이내 긴 침묵에 들어갔다. 1915년 말에 李王職(이왕직)의 장관 등과 함께 다이쇼(大正) 천황의 大禮(대례)에 참가하기 위해 고종과 순종을 알현한 것이 거의 유일한 대외활동이었다.

그는 3·1운동 직후 오랜 침묵을 깨고 문 밖으로 뛰쳐나왔다. 이는 죽은 줄 알았던 조선의 민족혼을 확인한 데 따른 것이었다. 그는 74세의 노구를 이끌고 이내 항일독립운동에 투신했다. 그는 곧바로 비밀결사 결성작업에 나서 이해 3월 말에 독립국을 세우고 사회주의를 실행하는 등의 3大 강령을 내세운 「大同團(대동단)」을 출범시켰다. 그는 총재로 선출되었다.

대동단은 전국 각지에 지부를 설치한 뒤 단원과 자금을 모집해 上海임정을 적극 돕고 나섰다. 단원들은 「大同新報(대동신보)」를 비밀리에 제작해 일반인과 학생들에게 나눠 주며 독립운동에 나서 줄 것을 호소했다.

의친왕 망명 미수 사건

대동단이 전개한 反日활동 중 주목할 만한 것은 이해 11월에 고종의 다섯째 아들인 義親王(의친왕) 李堈(이강)의 上海 탈출을 시도한 사건이다. 원래 3·1운동 당시 李氏 왕가에 대한 백성들의 눈길은 곱지 않았다.

이는 3·1 운동 직전에 터져 나온 英親王(영친왕) 李垠(이은)과 일본 황족 나시모토노미야 마사코(梨本宮方子: 이방자)의 결혼소식과 무관하지 않았다. 그럼에도 백성들의 李氏 왕가에 대한 존경심이 완전히 사라진 것은 아니었다. 上海임정은 이를 무시할 수 없었다. 上海임정의 임시헌장에 「구황실을 우대한다」는 내용이 삽입됐다.

金嘉鎭은 당시 적십자사 총재로 있던 의친왕 이강을 上海로 망명시키려고 했다. 이는 의친왕을 망명시킨 뒤 제2차 독립선언서를 발표해 세계 여론을 환기시키려는 속셈에서 나온 것이었다. 그러나 이 계책은 이해 10월에 上海로 먼저 건너간 金嘉鎭을 바로 뒤쫓아 喪服(상복)으로 가장해 중국의 안둥(安東: 丹東)까지 갔던 의친왕이 일본경찰에 발각되는 바람에 무위로 끝나고 말았다.

비록 의친왕의 망명은 이뤄지지 않았으나 이 사건은 日帝에 적잖은 충격을 주었다. 임시정부를 하층민 집단으로 선전해 오던 日帝는 작위를 받은 金嘉鎭의 망명을 해명하기 쉽지 않았던 것이다. 이후 일본은 金嘉鎭을 회유할 목적으로 金嘉鎭의 뒤를 이어 망명한 며느리 鄭靖和(정정화)의 從兄(종형)을 上海로 보냈으나 임정의 경무국장 金九의 적발로 아무 성과도 거두지 못했다.

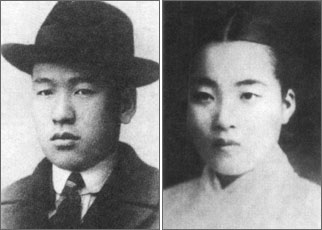

아들, 며느리도 독립운동 투신

원래 수원 유수를 지낸 정주영의 2남4녀 중 셋째 딸로 태어난 정정화는 1910년에 金嘉鎭의 장남 金懿漢(김의한)과 결혼해 외아들 김자동을 두고 있었다. 시부와 남편의 上海망명 소식을 신문을 통해 뒤늦게 알게 된 그는 곧 시모에게 친정에 다녀오겠다고 둘러 댄 뒤 친정아버지가 준 800원을 갖고 톈진과 난징(南京) 등을 거쳐 10일 만에 上海에 도착했다.

이후 임정의 부엌살림을 도맡게 된 정정화는 1920년 3월에 임정의 비밀통신연락망인 「聯通制(연통제)」를 이용해 국내에 잠입한 뒤 모금한 돈을 갖고 한 밤중에 몰래 압록강을 건너는 밀사 역할을 수행했다. 훗날 김자동은 모친의 구술을 토대로 펴낸 「長江日記(장강일기)」에서 당시의 상황을 이같이 기술해 놓았다.

『우리는 압록강을 가로질러 쪽배를 띄웠다. 칠흑 같은 어둠 속 어디선가 왜경들이 우리의 일거수일투족을 노려보고 있는 것만 같았다』

정정화는 이 일로 인해 金九로부터 「한국의 잔다르크」라는 칭송을 받게 되었다. 그는 이듬해에도 독립자금을 모금하기 위해 조선에 잠입했다. 그러나 1922년 6월의 3차 잠입 때는 「연통제」가 붕괴된 까닭에 모든 문제를 홀로 해결해야만 했다.

결국 압록강 철교를 건너다 일경에 체포돼 서울로 압송된 정정화는 上海생활이 힘들어 친정으로 돌아가는 길이라고 둘러 대는 기지를 발휘했다. 그는 서울 체류 중 시부의 사망 소식을 듣고 다시 上海로 돌아간 뒤 이후 세 차례나 더 국내에 잠입했다.

당시 上海임정은 노선갈등으로 인해 심각한 내분양상을 보이고 있었다. 당초 上海임정의 고문으로 활약한 金嘉鎭은 대동단을 상해로 옮겨 조직을 강화하면서 무장투쟁 노선을 지지했다. 그는 북간도 독립운동 조직인 北路軍政署(북로군정서)의 고문으로 추대된 것을 계기로 만주로 갈 계획을 세웠으나 건강이 허락하지 않아 이내 실행에 옮기지 못했다. 그는 결국 고령으로 망명 3년 만인 1922년 7월에 향년 77세로 세상을 떠났다.

당시 上海임정은 어려운 살림에도 불구하고 장례를 성대히 치러 유해를 만국공원 묘역에 안장했다. 현재 그의 유해는 上海의 「宋慶齡陵園(송경령능원)」 안에 있는 것이 확실하나, 1960년대 말 홍위병에 의해 봉분과 비석이 파괴되는 바람에 정확한 소재를 알 길이 없다. ●

그림 : 이우범

金嘉鎭의 부친 金應均(김응균)은 헌종 때 出仕(출사)해 경상좌도 암행어사와 이조참판 등을 역임한 뒤, 哲宗(철종) 14년(1863)에 형조판서, 고종 2년(1865)에 예조판서와 한성부판윤을 지냈다. 이후 의정부 좌참찬을 지내다 고종 6년(1869)에 재차 한성판윤을 지내는 것을 끝으로 벼슬길에서 물러났다.

金嘉鎭은 김응균의 서자로 태어났다. 권문세가일수록 嫡庶(적서) 차별이 심했다. 金嘉鎭은 서얼 출신이기는 했으나 4세인 哲宗 원년(1850) 때부터 家塾(가숙)에서 한학을 공부할 수 있었다.

그는 7세인 哲宗 4년(1853)에 모친상을 당했다. 29세인 고종 12년(1875)에는 부친이 와병하자 곁에서 侍藥(시약)하며 斷指注血(단지주혈)하여 부친이 유언을 남길 수 있도록 했다는 얘기가 전해지고 있다.

그는 모친 사후 茅屋(모옥)에서 어린 동생과 함께 飢寒(기한)에 시달리면서도 큰 뜻을 품고 열심히 공부했다. 부친 사후 더욱 빈한해진 살림 속에서 형제의 우애가 남달랐다고 한다. 식사 때마다 새우젓 한 접시를 놓고 서로 사양하다가 결국 아무도 먹지 못한 채 남겼다는 미담이 전해지고 있다.

그는 어렸을 때부터 詩(시)는 杜甫(두보)의 격조에 버금하고, 서체는 北宋代(북송대)의 米(미불)과 明代(명대) 말기의 董其昌(동기창)의 필법을 心得(심득)했다는 칭송을 받았다. 그의 글씨는 현재 창덕궁內 여러 亭?(정사)의 楣額(미액: 처마편액)과 楹聯(영련: 기둥 글씨)을 비롯해 안동 봉정사 등 전국 각지의 편액 등에 남아 있다.

「世事에 능하나, 일정한 定見이 없다」

그에게는 「博學多識(박학다식)」과 「多才多能(다재다능)」의 칭송과 함께 薄志弱行(박지약행)의 폄하가 병존했다. 그가 한때 망상이 밀려들면 참지 못하고 고래고래 소리를 질러야 가라앉는 「狂疾(광질)」로 인해 「霹靂大神(벽력대신)」을 자처한 것은 이런 世評(세평)과 무관하지 않은 듯하다. 대략 薄志弱行의 세평에 대한 자책감이 이런 광질을 불러온 것으로 짐작된다.

經史子集(경사자집)에 두루 밝았던 그는 젊었을 때 활발한 詩社(시사) 활동을 벌였다. 조선후기 3大 시인 중 한 사람으로 꼽히는 滄江 金澤榮(창강 김택영) 등과 교분을 나눴다. 그는 자신과 신분이 비슷한 북촌 양반자제들과 어울려 여러 詩社를 만들었다. 대표적인 것이 「北社(북사)」이다.

「동농문집」에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 詩文(시문)을 보면 당시 그가 어떤 인물들과 교유했는지 짐작할 수 있다. 詩文에 나오는 「北社諸友(북사제우)」는 참봉 등의 미관말직을 지낸 북촌 서얼 출신 同人(동인)들을 지칭한다. 그의 교제가 이들에 한정된 것은 아니었다. 「醉箕尙書(취기상서)」와 「厚翁尙書(후옹상서)」 등의 구절이 그 증거이다. 「상서」는 「判書(판서)」의 별칭으로 고관을 뜻한다. 「취기상서」는 대원군 때 정1품까지 오른 金嘉鎭의 장인 洪在喆(홍재철)일 것으로 보는 견해가 많다.

과거응시의 길이 막혀 있는 상황에서 그는 각종 연회에 참석해 자신의 뛰어난 詩才(시재)를 바탕으로 여흥을 돋우는 역할을 한 듯하다. 「매천야록」에 따르면 金嘉鎭은 한때 낙담한 나머지 從妹夫(종매부)인 영변부사 洪鍾軒(홍종헌)의 裨將(비장)이 될 생각을 한 적이 있다고 한다. 그가 젊었을 때 얼마나 불우한 나날을 보냈는지를 짐작케 해주는 대목이다.

규장각 검서관으로 근무

그는 24세 때인 고종 7년(1870) 봄에 또 다른 詩社인 「詩契(시계)」의 일원이 된 것을 계기로 상류층과 적극 교류하기 시작했다. 계원 중에는 甲申政變(갑신정변) 때 급진 개화파에 살해된 左營使(좌영사) 李祖淵(이조연)을 비롯해 윤치호의 부친인 尹雄烈(윤웅렬)을 좇아 南兵營(남병영)에서 근무한 적이 있는 朴羲成(박희성) 등이 있었다. 계원의 상당수는 北社의 회원을 겸했다.

金嘉鎭의 개화사상에 결정적인 영향을 미친 인물은 이조연이었다. 金嘉鎭보다 세 살 많은 그 역시 서얼 출신으로 1870년대 중반에 金嘉鎭과 함께 규장각 검서관으로 근무한 적이 있다. 詩文에 밝았던 두 사람은 詩談(시담)을 나누며 나라의 앞날을 걱정했다. 金嘉鎭이 이조연에게 선사한 「與浣西言懷(여완서언회)」가 이를 뒷받침한다.

<자나 깨나 평소에 잠시도 그대를 잊지 못한다네(寤寐尋常不暫忘)/그대가 나를 肝腸(간장)처럼 받아들인 것을 안다네(知君許我如肝腸)/온 산에 빼곡한 계수나무 속 정자에 달이 걸렸을 때(滿山叢桂滿樓月)/훗날 更張(경장)에 뜻을 두기로 서로 뜻을 같이했지(明日相思意更張)>

이를 통해 서얼 출신인 두 사람이 肝膽相照(간담상조: 속마음을 털어놓고 친하게 사귐)하며 훗날 함께 개혁에 나서기로 굳게 맹약했음을 알 수 있다.

金嘉鎭은 갑신정변의 와중에 횡사한 이조연의 넋을 기리기 위해 「祭文(제문)」을 지었다.

박규수로부터 개화사상의 세례를 받은 이조연은 사신단의 일원으로 淸國과 일본을 드나들면서 개화의 실상을 목도했고, 개화정책과 직결된 器機局總辦(기기국총판)과 惠商局總販(혜상국총판) 등을 차례로 역임했다. 민비는 그를 두고 『외국 사정에 통달하기로는 이조연 이상 가는 사람은 없다』고 칭송했다.

이조연은 고종 20년(1883) 7월 外衙門(외아문)의 協辦(협판: 차관)을 맡아 외교정책을 사실상 총괄했고, 새로 편제된 親軍(친군)의 左營使(좌영사)와 營務處監督(영무처감독) 등을 차례로 역임하면서 군사 면에서 두각을 나타냈다. 그는 親淸派(친청파)로 몰려 갑신정변의 와중에 비명횡사했지만, 스승 박규수와 마찬가지로 東道西器論(동도서기론)에 입각해 개화를 추진한 자주적인 개화관료였다.

嫡庶차별 타파 호소하는 상소 올려

金嘉鎭은 사실상 이조연을 스승으로 삼았다. 「제문」에서 이조연의 죽음을 통분해한 대목이 그 증거이다.

『조약상의 분규를 공이 해결해 위로는 주상의 걱정을 풀어 주고, 아래로는 민정을 진정시켰다. 그런데도 凶逆(흉역)들은 禍心(화심)을 품고 神器(신기: 보위)를 엿보면서 공을 비롯한 賢類(현류)를 무참히 살해했다』

金嘉鎭이 고루한 斥邪論者(척사론자)에서 개화론자로 급선회한 데에는 이조연의 영향이 컸다. 당초 金嘉鎭은 丙寅洋擾(병인양요)가 일어나는 고종 3년(1866) 당시 尊王攘夷(존왕양이)를 위한 고른 인재등용을 호소하는 상소문을 올린 바 있다. 「동농문집」의 行狀(행장)은 당시 상황을 이같이 기록해 놓았다.

『丙寅洋擾를 당해 8도에 의용군을 招募(초모)하는 등 조야가 긴장할 때 선생은 國難(국난)을 좌시할 수 없어 조대비전에 적서차별로 인해 유능한 인재가 출사하는 데 애로가 있음을 痛奏(통주: 간곡히 상주함)했다』

그의 상소는 소기의 성과를 거두지 못했으나 나름대로 조정에 그의 존재를 널리 알리는 계기로 작용했다. 그는 고종 14년(1877) 11월 전통적으로 서얼 중 능력이 뛰어난 사람이 맡는 규장각 검서관에 발탁됐다. 검서관 발탁은 朝野(조야) 모두 그의 탁월한 文才를 공인한 데 따른 것이었다.

원래 규장각 검서관은 正祖(정조)가 재능 있는 서얼을 발탁하기 위해 만든 자리로 규장각 閣臣(각신)을 보좌하며 문서를 필사하는 게 기본임무였다. 비록 雜職(잡직)이기는 했으나 가문과 자질 등을 모두 고려해 선발한 까닭에 淸流(청류) 사대부들도 이들을 무시하지 못했다.

그러나 金嘉鎭이 검서관으로 활약할 당시는 검서관의 위신이 크게 떨어져 있었다. 청류 사대부들은 이들을 일종의 「학식 있는 衙前(아전)」 정도로 대우했다. 金嘉鎭은 이후 근 9년 가까이 잡직 미관으로 만족할 수밖에 없었다.

金嘉鎭이 출사 초기에 斥邪論(척사론)을 전개한 것은 이와 무관하지 않은 듯하다. 그는 개항 직후인 고종 13년(1876)에 지은 「書事(서사)」에서 중국 개항의 허구성을 지적하면서 성인이 다시 태어나 穢?(예분: 더러운 움직임)을 깨끗이 씻어 내기를 기원한 바 있다.

고종 17년(1880)에 지은 詩에서는 「일본 함선이 제물포에 정박해 사악한 금수처럼 조선을 더럽히니 저들의 修好 요구가 결코 진심에서 우러나온 것이 아니다」라고 갈파했다. 이듬해에 지은 「題洋人畵鶴(제양인화학)」에서는 서양인을 조선의 예악을 흐려 놓은 「羽蟲(우충: 금수)」에 비유했다. 당시까지는 「개국통상이 끝내 조선의 영토상실과 전통문물의 붕괴로 이어질 수밖에 없다」는 강고한 斥邪論을 견지하고 있었던 셈이다.

|

| 구한말 전보국의 모습. |

해외를 시찰한 경험이 없고 민씨 척족의 지원이 없는 그가 외아문의 주사에 발탁된 것은 전적으로 이조연의 천거에 따른 것이었다. 「제문」의 다음 대목이 그 증거이다.

『이조연이 나를 천거했다. 나는 실로 감격을 이기지 못해 눈물을 쏟으며 장차 附尾(부미: 이조연의 뒤를 따라다님)하며 王事(왕사: 국사)에 盡?(진췌: 모든 노력을 다함)할 것을 다짐했다』

이때를 전후로 金嘉鎭은 본격적인 개화관료의 길로 접어들었다.

그는 외아문의 주사로 재직하던 중 고종 23년(1886) 2월에 치러진 殿講(전강)에서 발군의 詩才를 보여 줘 直赴殿試(직부전시)의 특은을 입고 대과에 응시하게 되었다. 그는 공교롭게도 4년 전에 개화사상의 스승 격인 이조연이 직부전시의 은전을 입어 대과에 응시한 길을 똑같이 밟게 된 셈이다.

그는 한 달 뒤에 치러진 대과에서 李埈鎔(이준용), 南廷弼(남정필) 등과 함께 丙科(병과) 23인 중 15위로 급제해 당일로 홍문관 수찬에 제수되었다. 「고종실록」의 사관은 이를 두고 「中批(중비)로 이뤄진 것이다」라고 덧붙여 놓았다. 고종과 민비의 낙점이 있었음을 詩社하는 대목이다.

金嘉鎭은 이조연과 마찬가지로 눈에 보이지 않는 적서차별의 신분장벽으로 인해 대과에 급제한 이후 오랫동안 顯職(현직)에 기용되지 못했다. 金嘉鎭은 이조연이 오랫동안 郎署(낭서)를 전전한 것처럼 5년 동안 홍문관 수찬과 掌樂院(장악원) 주부, 造紙署(조지서) 별제, 長興庫(장흥고) 주부 등 종6품직을 전전했다.

開化 주장하는 「봉서」 올려

金嘉鎭은 외아문 주사로 발탁되기 직전 장흥고 주부로 재직하면서 일종의 時務策(시무책: 개혁방안)인 「封書(봉서)」를 올렸다. 그는 「봉서」를 올린 지 한 달 만에 외아문 주사에 발탁되었다. 그의 출세가도에 지대한 영향을 미친 「봉서」는 이조연의 권유에 따라 작성됐을지 모른다. 이미 일본과 청국을 수차례 시찰하며 개화의 필요성을 절감하고 있던 이조연은 막역지우인 金嘉鎭을 끌어들여 자신이 구상하는 개화작업의 우군으로 삼고자 했을 공산이 크다.

세도가로 추정되는 執事(집사)의 時務에 관한 질문에 답하는 형식으로 구성된 「봉서」는 金嘉鎭이 척사파에서 개화파로 변신하게 된 배경을 선명히 드러내고 있다. 「봉서」는 기본적으로 당시 개화파內에서 유행하던 정관잉(鄭觀應)의 「易言(이언)」을 조선의 시무에 맞게 손질한 것이었다. 「이언」은 「稅務(세무)」와 「開鑛(개광)」, 「郵政(우정)」, 「交涉(교섭)」, 「借款(차관)」 등 부국강병을 이루기 위한 개혁방략을 망라해 놓고 있었다.

金嘉鎭은 「봉서」에서 척사운동의 종식과 만국공법 체제로의 실질적 편입, 서북인과 서얼 등에 대한 차별철폐 등 다양한 시무책을 제시했다.

「봉서」의 시무책은 크게 軍械農器(군계농기: 무기와 농기구)와 輪船(윤선), 開鑛(개광), 辭令(사령: 외교) 네 가지로 요약할 수 있다. 그는 「봉서」에서 이같이 주장했다.

<첫째, 서양의 침략을 막기 위해서는 성능 좋은 무기가 필요하고, 생산력 증대를 통한 민생안정을 꾀하기 위해서는 발달된 농기구의 도입이 필요하다. 둘째, 윤선을 만들어 漕運(조운)에 투입해야 하나 기술적인 어려움을 감안해 잠정적으로 외국의 윤선을 임대해 사용할 필요가 있다. 셋째, 재정확충을 위해 개광에 나서야 하고 금은을 강탈해 가는 도적을 방비하기 위해 군대로 하여금 이를 단속하게 한다. 넷째 서양언어에 능통한 자를 선발하는 시험을 별도로 실시하고, 젊고 총명한 자를 선발해 서양 각국에 파견하거나 서양 교사를 초빙해 가르쳐야 한다>

그는 이 4개항을 실현하기 위한 구체적인 방안으로 12가지 急務(급무)를 제시했다. 定民志(정민지: 민심안정)와 崇節儉(숭절검: 절약숭상), 禁苞?(금포저: 뇌물금지), 革他料(혁타료: 잡세폐지) 등이 그것이다. 그는 「4개항 12급무」가 실현되기 위해서는 기강확립이 절대 필요하고, 그러기 위해서는 信賞必罰(신상필벌)의 원칙이 엄수돼야 한다고 주장했다. 「4개항 12급무」는 김옥균 등이 제시한 革新政綱(혁신정강) 14조 등과 비교할 때 훨씬 현실적이면서 구체적인 내용을 담고 있었다.

金嘉鎭은 외아문 주사에 발탁된 후 개화정책과 관련된 업무를 전담했다. 외아문 산하의 인천개항장과 군국사무를 총괄하는 內務府(내무부)에 소속되어 실무 작업을 지휘했다. 당초 인천의 개항은 일본의 끈질긴 요구에도 불구하고 고종 19년(1882) 11월이 되어서야 가까스로 성사되었다. 이는 서울의 관문인 인천이 개방될 경우 열강의 침탈이 가속화할 것을 우려한 데 따른 것이었다.

고종 20년(1883) 6월 마침내 제물포에 부두가 설치되면서 외국과 본격적인 통상무역이 시작됐다. 이때 金嘉鎭은 嫡母(적모)의 居喪(거상) 중이었으나 고종으로부터 起復(기복)의 명을 받고 이해 7월부터 인천항의 通商事務衙門(통상사무아문) 주사를 맡게 되었다. 그의 개화지식과 실무능력을 높이 평가한 데 따른 것이었다. 그는 이듬해 고종 21년(1884) 초에는 담배를 만드는 관설회사인 順和局(순화국)을 兼管(겸관)하게 되었다.

당시 그는 개화와 직결된 이들 업무를 사실상 주관했다. 고종 22년(1885) 8월까지 만 2년여 동안 인천항에 관서를 설치하고, 일본과 청국의 조계지를 설정하는 등 淸·日 양국과 관련된 일체의 商務(상무)가 그의 손에서 처결되었다. 그가 이내 내직으로 승차된 뒤 고종의 곁에서 시중과 자문을 담당하는 別入侍(별입시)로 활약하게 된 것은 개항통상과 관련한 그간의 공적이 높이 평가받은 데 따른 것이었다. 그는 별입시로 활동하는 동안 고종의 각별한 배려로 하루에 세 번씩 배견하면서 개화와 관련한 각종 방안을 진언해 정책에 반영시켰다.

대표적인 사례로 電報總司(전보총사)의 설치를 들 수 있다. 조선이 사상 처음으로 전신을 통해 만국과 교신하게 된 것은 전적으로 그의 공이었다. 이때 그는 교통과 체신을 총괄하는 郵政司(우정사) 총판에 임명돼 우정사무를 兼管했다.

고종 23년(1886)에 서울 동쪽의 馬場里(마장리)와 남쪽의 靑坡(청파)에 설치된 種牧局(종목국)에서 서양의 농업기술을 이용한 각종 수목의 植栽(식재)와 목축 사업이 전개된 것도 그의 공이었다.

이 사업들은 조선의 개화에 적잖은 기여를 했음에도 불구하고 시국의 변화로 인해 도중에 중지되고 말았다. 여기에는 개화업무와 관련한 각종 기관이 설치되는 과정에서 뇌물 수수 등 각종 부작용이 빚어진 것이 한 요인으로 작용했다.

이노우에 가쿠고로의 「한성지잔몽」의 다음 기록이 그 증거이다.

『金嘉鎭 등은 왕궁을 출입하며 제각기 가문의 이익을 도모했다. 典?局(전환국)과 火藥局(화약국), 鑛務局(광무국) 등을 신설할 때 아무런 근거 없이 국고를 낭비하기도 했다. 물론 도로를 고치고 빈민을 돌보는 등 더러 사회에 유익한 일을 한 것도 있다. 그러나 대부분 해당 관리의 주머니만 풍족하게 해주는데 지나지 않았다』

한러밀약 사건

|

| 위안스카이 |

이노우에 가쿠고로는 金嘉鎭이 민씨 척족세력과 연계해 私利(사리)를 도모한 것으로 비판했으나 명백한 증거를 제시한 것은 아니다. 그보다는 「더러 유익한 일을 한 것도 있다」고 언급한 대목에 주목할 필요가 있다.

金嘉鎭의 개화작업 중 주목할 만한 것은 갑신정변 이후 위안스카이의 노골적인 내정간섭에 반발해 은밀히 추진된 「한러밀약」 사건이다.

당시 그는 내무부주사 金鶴羽(김학우), 죽산부사 趙存斗(조존두), 러시아어 통역 蔡賢植(채현식) 등과 함께 궁중을 무시로 드나들며 고종과 민비의 밀명을 각국 공사관에 전하며 협조를 요청하는 전령사 역할을 맡았다. 그는 베베르 러시아 공사에게 청국의 내정간섭에 강력 항의하면서 청국이 수락하지 않을 경우 군함을 파견해 조선을 도와줄 것을 요청하는 비밀문서를 전달했다. 그러나 「한러밀약」은 이에 반발하는 閔泳翊(민영익)이 위안스카이에게 밀고함으로써 실패로 돌아가고 말았다.

조선 왕실의 「한러밀약」 추진 소식을 접한 위안스카이는 격분한 나머지 金嘉鎭 등의 파면을 강압하고 나섰다. 金嘉鎭은 고종 23년(1886) 7월 남원부로 유배를 떠났다. 그러나 그는 곧 러시아 측의 강력한 이의제기로 이내 석방되었다. 위안스카이에 의해 폐립 위기까지 몰렸던 고종은 부득불 金嘉鎭을 유배형에 처했으나 이는 형식적인 조치에 지나지 않았다. 金嘉鎭은 이때의 일로 인해 청국에 커다란 반감을 품게 되었다.

그는 유배형에서 풀려난 뒤 잠시 홍문관 부수찬의 자격으로 경연에 참여하다가 이내 톈진(天津) 주재 종사관으로 근무하게 되었다. 이때 그는 「한러밀약」 사건의 전말을 曲盡(곡진)히 해명해 청국정부를 안심시킨 뒤 뤼순(旅順)과 베이징 등지를 시찰한 결과를 토대로 洋務運動의 허실을 소상히 분석한 보고서를 작성했다. 청국의 양무운동은 사실상 실패로 끝났다는 게 요지였다.

駐日공사관 참찬관에 임명

그는 이듬해인 고종 24년(1887) 5월에 조선조 최초로 설치한 해외공관인 駐箚(주차) 일본공사관의 參贊官(참찬관)에 임명되어 駐日공사 閔泳駿(민영준)을 보좌하게 되었다.

최초의 재외공관인 駐日공사관의 설치는 바로 청국의 간섭을 배제해 조선의 자주독립 의지를 내외에 과시하려는 高宗의 의도에서 나온 것이었다. 金嘉鎭의 참찬관 임명은 駐日공사관 설치의 의미가 간단치 않았음을 시사하고 있다. 「승정원일기」(1887년 5월21일조)의 기록이 그 증거이다.

『주상은 臺諫(대간)이 單子(단자)를 올리자 掌令(장령) 金嘉鎭의 이름을 특별히 써 넣어 낙점했다』

고종은 원래 물망에 오르지 않은 金嘉鎭을 직접 낙점해 駐日공사관 참찬관으로 임명한 셈이다. 「구한국외교문서」에 따르면 고종은 민영준과 金嘉鎭이 辭陛(사폐: 이임인사)할 때 일본 및 각국 사정을 상세히 파악해 보고토록 지시하면서 민영준이 업무 및 휴가차 귀국하거나 공관을 비울 경우 공사서리의 직임을 수행토록 당부했다. 이는 사실상 金嘉鎭에게 對日(대일)외교 업무를 전담토록 명한 것이나 다름없었다. 실제로 민영준이 국서를 봉정한 뒤 한 달 만에 귀국하자 金嘉鎭은 고종 28년(1891) 2월까지 약 4년 동안 공사서리의 자격으로 對日외교를 주관했다.

그는 우선 부임 직후 이내 귀국한 민영준과 긴밀히 교신하면서 최초의 駐日상주외교관으로서 조선과 관련한 다양한 업무를 차질 없이 처리했다. 울릉도 삼림의 불법 벌목꾼에 대한 징계 요청과 근대식 기계 및 서적의 구입, 유학생에 대한 편의 제공, 일본 경유 외교사절에 대한 접대 등이 그것이다.

그가 행한 비공식 업무로는 고종의 명을 좇아 김옥균과 박영효 등 일본에 망명 중인 甲申逆徒(갑신역도)를 제거하기 위해 벌인 비밀작업을 들 수 있다. 당시 김옥균 등을 척살하기 위한 자객들이 쉼 없이 조선에서 건너온 점에 비춰 金嘉鎭이 이 작업에 깊숙이 개입했음은 의심의 여지가 없다. 그의 평소 신조가 「不辱君命(불욕군명: 군명을 욕되게 하지 않음), 無損國體(무손국체: 국체를 손상시키지 않음)」였다는 行狀의 기록이 이를 뒷받침한다. 당시 그는 일본의 도청을 방지하기 위해 한글의 자음과 모음의 위치를 바꾼 2종의 한글암호문을 사용했다.

反淸自主 외교 추진

그가 駐日공사관의 공사서리로 재직하는 동안 가장 역점을 둔 것은 反淸自主(반청자주) 외교활동이었다. 민영준이 귀국한 직후 駐日 청국공사 리수창(黎庶昌)을 예방하지 않고 버티다가 위안스카이의 노여움을 산 것이 그 실례이다. 이를 문제 삼은 위안스카이가 조선 정부에 압력을 가하자 그는 이듬해인 고종 25년(1888) 3월에 리수창을 찾아가 이를 공식 항의하는 대담성을 보였다.

그가 駐日공사관의 공사서리로 재직하는 동안 가장 역점을 둔 것은 反淸自主(반청자주) 외교활동이었다. 민영준이 귀국한 직후 駐日 청국공사 리수창(黎庶昌)을 예방하지 않고 버티다가 위안스카이의 노여움을 산 것이 그 실례이다. 이를 문제 삼은 위안스카이가 조선 정부에 압력을 가하자 그는 이듬해인 고종 25년(1888) 3월에 리수창을 찾아가 이를 공식 항의하는 대담성을 보였다. 金嘉鎭은 이해 11월에 리수창에게 위안스카이의 소환을 공식 요청하는 문서를 전달했다. 여기에는 일본 측의 사주가 적잖이 작용했을 것으로 짐작된다. 위안스카이의 축출을 겨냥한 金嘉鎭의 反淸自主 활동은 조선을 놓고 청국과 치열한 각축전을 벌이고 있는 일본의 입장과 맞아떨어지는 것이었다.

金嘉鎭이 고종 27년(1890) 1월에 휴가차 일시 귀국하자 고종은 經筵(경연)에서 일본의 民會(민회) 설립 움직임과 갑신역도들의 동태, 駐日 미국함대의 움직임과 규모 등 많은 것을 물어보았다. 특히 고종은 일본의 군사 및 재정제도에 깊은 관심을 보였다. 金嘉鎭의 답변은 이러했다.

『군사는 하나같이 서양의 법제를 따르고 있고, 육군은 정예롭고 강하기가 비길 데 없고, 해군도 어느 정도 정비되었습니다. 재정은 매년 연말에 한 해의 수입과 지출에 대한 예산을 세워 집행하기 때문에 언제나 모자라는 일이 없습니다』

그는 일본을 조선독립을 도와줄 선진문명국으로 간주했다. 이는 당시 亞細亞協會(아세아협회) 임원인 소네 ?코(曾根俊虎)와 오토리 가이스케(大鳥圭介) 등과 시회를 통해 교분을 나누고 있었던 사실과 무관하지 않았다.

원래 아세아협회는 일본의 관원들이 정부의 지원을 받아 설립했던 「興亞會(흥아회)」의 後身(후신)으로 동양 3국이 합심해 서양의 침공을 막아 내자는 이른바 「동양3국연대론」을 표방하고 있었다. 1880년대 초반 김옥균과 이조연 등이 흥아회를 방문해 「동양3국연대론」을 지지하는 詩를 지었다. 金嘉鎭이 일본에 부임한 뒤 아세아협회 임원들과 교유하며 자연스럽게 「동양3국연대론」을 지지하게 된 데에는 이조연 등의 조언이 적잖이 기여했을 것으로 보인다.

『조선은 당당한 독립국』

金嘉鎭의 「동양3국연대론」에 대한 기본 입장은 소네 및 아오키 슈조(靑木周藏) 등과 나눈 詩談 속에 잘 나타나 있다. 서양이 부강함을 믿고 병탄을 일삼고 있으니 동양 3국이 합심해야만 서양을 물리치고 만민을 평안하게 할 수 있다는 게 그 요지였다. 그는 시담 중에 아오키가 3국연대에 관한 조선의 비협조적인 자세를 지적하자 이같이 반발한 바 있다.

『아시아에서 조선은 鼎(정: 세발솥)의 한쪽 발과 같다. 만일 솥에 발 하나가 빠지면 두 발이 있을지라도 이내 솥은 넘어가고 만다. 오히려 귀국과 청국이 이를 이해해 주면 조선의 독립은 어렵지 않다』

金嘉鎭은 「동양의 독립국은 청국과 일본뿐이다」라고 공언한 駐日 청국공사 왕펑짜오(王鳳藻)를 강력 비판하고 나섰다. 호소이 하지메(細井肇)가 1910년에 펴낸 「現代 漢城(현대 한성)의 風雲(풍운)과 名士(명사)」에 따르면 당시 金嘉鎭은 왕펑짜오의 얘기를 듣자마자 이내 자리를 박차고 연단으로 나아가 왕펑짜오를 이같이 질타했다.

『조선은 당당한 독립국이다. 오랜 역사와 사직을 갖고 있는 독립국이다. 누가 황당무계하게 조선이 타국에 예속되었다고 하는가』

그가 고종 27년(1890) 윤2월에 청국에 불이익을 초래할까 우려해 평양 개항을 강력 반대하는 위안스카이에 대항해 인천과 황해도의 鐵島(철도) 간 윤선의 왕래를 위한 조약 체결을 시도한 것은 바로 이 때문이었다. 그의 이런 反淸 의식은 이해 10월에 일본 외무대신 아오키와 나눈 대화에서 그대로 나타나고 있다. 아오키가 청국의 조선국왕 책봉과 위안스카이의 내정간섭 등을 예로 들어 조선을 「半(반)독립국」이라고 말하자 金嘉鎭은 이같이 반박했다.

『조선은 중국의 지배를 한 번도 받은 적이 없는 유서 깊은 나라이다. 중국과의 使行(사행)에서 실익을 챙긴 나라는 조선이고, 중국은 단지 명분만 가져갔을 뿐이다. 조선국왕은 一言一令(일언일령: 말 한마디와 명령 하나)도 自主(자주)하고 있다』

그의 확고한 反淸자주 의식이 약여하게 드러나는 대목이다. 그러나 사실 「동양3국연대론」은 日帝의 조선 및 만주 침략 의도를 교묘히 포장한 것이었다. 그럼에도 그는 駐日공사관에 근무하는 동안 日帝의 이런 속셈을 전혀 눈치 채지 못한 것으로 보인다. 이는 일본이 내정간섭을 일삼고 있는 청국을 내쫓고 조선의 문명개화를 도와줄 것으로 오판한 사실과 무관하지 않았다. 行狀의 다음 대목이 그 증거이다.

『선생은 일본의 정치와 법률, 農商(농상) 등 좋은 제도를 빠짐없이 마음에 담아 귀국한 뒤 이를 모방해 행한 것이 적지 않았다』

그 역시 김옥균 및 이조연 등과 마찬가지로 이들의 속셈을 제대로 파악하지 못한 셈이다. 그가 초기에 일본을 과대평가하며 극히 우호적인 모습을 보인 것은 바로 이 때문이었다.

민비 제거 쿠데타 모의

金嘉鎭이 취한 일련의 反淸자주 행보 중 주목할 만한 것으로 고종 27년(1890) 11월부터 조선 주재 미국공사관 서기관인 알렌과 연계해 전개한 「조선의 중립화 방안」 추진 움직임을 들 수 있다. 그는 일본이 내심 청국과의 전쟁을 염두에 두고 군비강화를 서두르고 있다는 사실을 간과하고 있었다.

그러나 이는 그만을 탓할 일은 아니었다. 당시 외아문 독판 閔種默(민종묵)은 조선주재 미국공사와 접촉을 갖고 조선의 중립화 방안을 추진하고 있었다.

金嘉鎭은 고종 28년(1891) 2월에 귀국했다가 한 달 뒤 安東大護府使(안동대호부사)로 전출되었다. 이는 그의 反淸 행보에 대로한 청국의 압력에 의한 것이었다. 그러나 그가 이로 인해 외교관의 자격을 상실했던 것은 아니다. 그가 이해 5월에 안동에서 곧바로 도쿄로 급파됐다.

청국은 조선 정부에 대해 리훙장이 제시한 소위 「約三端(영약삼단)」의 이행을 촉구하고 있었다. 「영약삼단」은 해외 주재 조선공사는 주재국에 도착 즉시 먼저 청국공사관에 가서 보고한 뒤 청국공사를 경유해 주재국 외무부에 가야 한다는 내용을 골자로 하고 있었다. 이는 조선이 청국의 속국임을 대내외에 널리 확인시키는 것이나 다름없는 것이었다.

안동대호부사로 있던 金嘉鎭이 급거 일본으로 돌아간 것은 초대 駐美공사에 내정된 朴定陽(박정양) 일행을 영접하고 「영약삼단」의 무효화를 도모하기 위한 것이었다. 그는 요코하마에서 박정양 일행을 전송한 뒤 곧바로 駐日청국공사 리징팡(李經芳)을 찾아가 이 문제를 논의했다. 그러나 「영약삼단」은 리훙장의 결단에 따른 것으로 리징팡이 관여할 수 있는 사안이 아니었다.

金嘉鎭은 이듬해인 고종 30년(1893) 3월에 주일 辦事大臣(판사대신)의 자리에서 공식적으로 해임되었다. 이는 민씨 척족과의 불화로 인한 것이었다.

김옥균 및 박영효 등은 고종 28년(1891) 6월경부터 고가와 미노루(小川實)를 매개로 흥선대원군과 교신하며 민씨 척족세력의 타도 방안을 은밀히 모색한 바 있다. 한때 김옥균 제거작업에 깊숙이 개입했던 金嘉鎭은 安?壽(안경수) 등과 함께 인천우체국장 요시다 우지후미(吉田氏文)로부터 이 소식을 듣고 곧 김옥균 등을 만나 본 뒤 곧바로 모의에 가담했다. 민씨 척족의 부패와 무능이 극에 달했다고 판단한 데 따른 것이었다.

대원군은 김옥균 등에게 일본에서 모집한 지원병 200명과 함께 제물포를 통해 입경하는 방안을 제시했다. 그는 조선에서 소요가 일어나면 리훙장이 北洋艦隊(북양함대)를 출동시켜 反淸 행보를 보이는 민씨 척족의 수괴들을 나포해 중국으로 끌고 간 뒤 자신과 김옥균 등에게 국정을 맡길 것이라고 호언했다. 이 계획은 이해 9월에 김옥균과 박영효가 대원군의 제의를 거절함으로써 수포로 돌아갔다.

金嘉鎭은 비록 은밀히 개입하기는 했으나 이 일로 인해 이내 민씨 척족세력으로부터 의심을 사 한직으로 밀려났다. 그는 한직을 전전하다가 甲午更張(갑오경장)이 시작되는 고종 32년(1894)에 다시 중앙무대로 복귀했다.

『내가 만난 외교관 중 가장 뛰어난 인물』

고종 27년(1890) 말에 처음으로 유화를 이용해 고종의 御眞(어진)을 그린 영국의 탐험가 새비지 랜도어는 고종 32년(1895)에 펴낸 「고요한 아침의 나라」에서 이 무렵의 金嘉鎭을 이같이 평해 놓았다.

『나는 운 좋게 金嘉鎭이라는 조선의 거물 정치인과 잘 알고 지냈다. 나는 말총두건을 쓰고 있는 그의 모습을 그려 주었다. 그는 박학다식하고 재기가 출중했다. 그는 내가 만난 수많은 외교관들 중 가장 뛰어난 인물이었다. 그는 매우 짧은 시간에 일본어를 완벽하게 숙달했다. 중국어에도 능통했다. 그는 공부를 시작한 지 며칠이 안 되었는데도 영어를 능히 이해하고 읽었을 뿐만 아니라 어느 정도 의사소통이 가능했다』

고종 30년(1893) 겨울에 유길준과 가진 詩談은 그에게 각별한 의미가 있었다. 당시 유길준은 趙羲淵(조희연) 등과 접선하며 민씨 척족세력을 일거에 뒤엎는 계책을 모의하고 있었다. 이는 민씨 척족세력에 의해 밀려난 소장 개화파 인사들이 갑오경장 이전부터 하나의 세력집단을 형성해 가고 있었음을 방증한다.

실제로 이들은 이듬해인 고종 31년(1894)에 東學農民軍이 봉기하자 淸軍의 借兵(차병)을 적극 반대하며 세력을 결집시켜 나갔다. 이들은 일거에 민씨 척족세력을 몰아내고 대원군을 추대해 정국의 주도권을 장악하려고 했다.

이해 5월 중순 일본군을 이끌고 입경한 오토리 공사가 고종에게 내정개혁안을 제시하자 조선 정부는 申正熙(신정희) 등 기초위원 3인을 선발해 남산의 노인정에서 이 문제를 협의하게 했다. 이때 淸軍차병 문제로 위안스카이와 사이가 틀어진 민영준이 일본 측의 압력을 완화하기 위해 對日외교실무에 밝은 金嘉鎭을 찾았다. 金嘉鎭이 유길준 및 조희연 등과 함께 중앙무대에 다시 진출하게 된 배경이 바로 여기에 있었다. 「고종실록」은 31년 6월22일조에서 당시의 상황을 이같이 기록해 놓았다.

『신정희를 統衛使(통위사), 조희연을 壯衛使(장위사), 안경수를 右邊捕盜大將(우변포도대장)으로 삼았다. 특별히 金嘉鎭을 발탁해 協辦交涉通商事務(협판교섭통상사무)로 삼고, 유길준을 參議交涉通商事務(참의교섭통상사무)로 삼았다』

갑오경장 참여

|

| 군국기무처 회의모습을 그린 당시의 그림. |

그는 교섭통상사무 협판에 임명된 지 이틀 만에 병조참판에 제수해 병조판서의 업무를 署理(서리)하게 되었다. 하루 뒤에는 電郵事務(전우사무)까지 兼管하게 되었다. 金嘉鎭에게 맡겨진 임무가 하루가 다르게 변한 것은 일본통으로 알려진 그의 위상과 무관하지 않았다. 실제로 당시 金嘉鎭은 고종에게 경복궁을 포위하고 있는 일본군의 退兵(퇴병) 방안을 건의하면서 제반 개혁에 대한 허락을 받았다. 行狀은 당시의 상황을 이같이 기록해 놓았다.

『단신으로 직접 일본 장교와 담판을 갖고 일병을 퇴궐하게 한 뒤 경회루에서 꼬박 17일간 밤낮을 가리지 않고 개혁안을 기초해 김홍집 내각으로 하여금 공포하게 했다』

한시적으로 특설된 軍國機務處는 석 달 동안 모두 200여 건의 의안을 통과시킨 바 있다. 班常(반상)·文武(문무)·嫡庶(적서) 차별의 철폐와 문벌을 떠난 공평한 인재등용 등이 그 골자였다. 이는 그가 평소 절감해 온 바를 적극 반영한 것이었다. 조대비에게 상소문을 올릴 때부터 꿈꿔 온 일련의 개혁안이 이때에 이르러 비로소 실현된 셈이다.

알렌, 『金嘉鎭은 변덕쟁이』

그는 갑오개혁이 한창 진행되는 이해 7월 중에 이조참판과 병조참판을 거쳐 工曹判書(공조판서)로 승진했다가 얼마 후 대대적인 관직개편이 이뤄지면서 다시 외무아문의 협판이 되어 金允植 외무대신을 보좌하게 되었다. 그러나 군국기무처는 왕권을 강화하려 하는 대원군파와 내각 중심의 입헌군주제를 수립하려 하는 소장 개혁파 세력이 정면충돌하면서 제 기능을 못 하게 되었다.

이때 공교롭게도 평양에 주둔 중이던 청군 진영에 보낸 대원군의 친필 서한이 발각되면서 대원군이 이노우에 카오루(井上馨) 일본공사의 압력에 밀려 정치일선에서 물러났다. 한 달 뒤인 이해 11월에 박영효 내무대신을 핵심으로 하는 소위 제2차 김홍집 내각이 발족했다.

공무아문 협판으로 발령 난 金嘉鎭은 이듬해인 고종 32년(1895) 4월에 농상공부대신으로 옮겨갈 때까지 박영효 내무대신이 추진하는 내정개혁을 실무 차원에서 적극 뒷받침했다. 당시 金嘉鎭은 공무대신 申箕善(신기선)이 한 번 등청한 후 낙향하는 바람에 사실상 공무대신의 역할을 수행했다.

그러나 곧 러시아가 주도하는 소위 「三國干涉(삼국간섭)」으로 고종과 민비의 지원을 받는 구미성향의 개화파 세력들이 소위 貞洞俱樂部(정동구락부)를 중심으로 결집하기 시작하면서 분위기가 일변했다.

그간 親日派로 지목받던 金嘉鎭도 여기에 가담했다. 재빠른 변신으로 지목받을 만한 행보였다. 실제로 운산금광의 이권 문제로 공무협판인 金嘉鎭과 한 번 접촉한 적이 있는 알렌은 金嘉鎭을 혹평하고 나섰다. 「윤치호일기」에 수록된 그의 혹평이다.

『金嘉鎭은 상황에 따라 입장을 바꾸는 변덕쟁이였던 까닭에 나와 일본은 그를 비록 친구라고 부르면서도 잠시도 신뢰하지 않았다』

그러나 金嘉鎭이 정동구락부에 접근한 것은 일본의 노골적인 간섭을 견제하려는 속셈에서 나온 것으로 고종과 민비의 기본입장을 반영한 것이었다. 당시 알렌은 운산의 금광을 차지하기 위해 혈안이 되어 있었던 인물로 그의 비평을 액면 그대로 수용하기는 어렵다.

이로부터 얼마 뒤인 이해 윤5월14일에 박영효가 「역모사건」에 얽혀 일본에 재차 망명한 것을 계기로 이내 제3차 김홍집 내각이 발족했다. 당시 金嘉鎭은 이 「역모사건」에서 살해대상으로 지목되었다. 「고종실록」의 이해 4월19일조에 수록된 특별법원의 재판기록이다.

『피고 李埈鎔(이준용: 대원군의 장손) 등은 不軌(불궤)를 꾀해 동학당에 모의를 통고해 京城(경성)을 습격코자 했다. 이들은 군대를 동원해 주상을 시해하고 김홍집과 金嘉鎭, 유길준 등을 살해하여 정부를 전복한 뒤 왕위를 찬탈하고자 했다』

석유 직수입회사 설립 추진

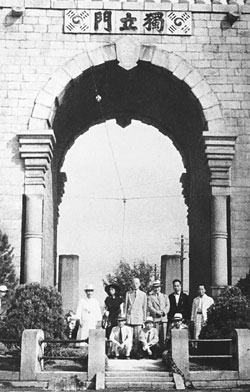

|

| 金嘉鎭이 쓴 것으로 알려진 독립문 현판 글씨. 사진은 광복 후 귀국해 독립문을 찾은 徐載弼 일행. |

『민씨 척족 중에도 좋은 인물이 있다면 등용하되 지방관과 같이 중앙정치에 영향이 적은 쪽으로 임명해야 한다. 이같이 하면 왕비의 마음을 다소 부드럽게 할 수 있을 것이다』

이는 「역모사건」으로 심사가 뒤틀린 민비의 반감을 누그러뜨려 사태를 원만히 수습코자 하는 고심을 반영한 것이었다. 그러나 박영효의 실각 이후 고종과 민비의 反日경향은 더욱 노골화했다. 갑오경장 직후 거세된 민씨 척족세력이 대거 복권되어 등용되자 金嘉鎭은 적극적인 활동을 자제하며 사태의 추이를 주시했다.

그는 이해 8월에 중추원의 1등 議官(의관)에 제수된 뒤 얼마 안 돼 駐日특명전권공사에 임명되었다. 그러나 그는 遞差(체차)를 청했다. 이는 민비와 일본 간의 갈등이 고조된 데 따른 것이었다. 이로부터 두 달 뒤 乙未事變(을미사변)이 터지고 곧이어 유길준과 徐光範(서광범) 등을 중심으로 한 제4차 김홍집 내각이 수립되었다.

駐日공사에서 遞差돼 사태의 추이를 지켜보던 金嘉鎭은 이듬해인 고종 33년(1896) 초에 유길준의 지원을 받는 서재필과 함께 商務會議所(상무회의소)와 建陽協會(건양협회)의 결성을 서둘렀다. 상무회의소의 발족은 일본 상인들의 경제침탈에 맞서 조선 상인들의 권익을 보호하기 위한 것이었다. 건양협회는 이후 독립협회로 발전해 나갔다.

이해 1월 말에 회원 40명 정원의 상무회의소가 발족하자 그는 서재필과 함께 특별회원 자격으로 참석했다. 그는 여기서 석유직수입 회사의 설립을 발의해 참석자들로부터 갈채를 받았다. 당시 서울의 日商(일상)들은 미국 스탠더드 석유회사의 일본지사로부터 석유를 독점 수입해 막대한 이득을 차지하고 있었다. 석유 직수입회사의 설립은 조선 상인들의 이익을 지키는 동시에 反日운동의 성격을 강하게 띠고 있었다.

일본 측은 이를 와해시키기 위해 서재필의 후원자인 유길준의 해임과 서재필의 출국을 노골적으로 추진했다. 이들은 일이 여의치 않자 그에게 농상공부대신 재직시 파티를 자주 열면서 비용 마련을 위해 공금을 유용했다는 혐의를 씌워 전격 구속했다. 이로 인해 그의 석유 직수입회사 설립 계획은 수포로 돌아가고 말았다.

이 일이 있은 지 얼마 안 돼 俄館播遷(아관파천)이 빚어지자 金嘉鎭은 곧 구속에서 풀려나 다시 중추원 1등 의관에 임명되었다. 그러나 당시 崔益鉉(최익현) 등 척사파 관원들은 갑오경장과 을미사변 등에 관여한 역적을 엄벌하라는 상소운동을 대대적으로 전개하면서 金嘉鎭을 대표적인 親日인사로 지목하고 나섰다. 이 와중에 독립협회 발족 직후인 이해 7월9일에 유생 鄭性愚(정성우)가 올린 상소문은 커다란 파문을 일으켰다. 그는 상소문에서 金嘉鎭을 이같이 비판했다.

『갑오년 개혁을 주도한 奸黨(간당) 金嘉鎭과 안경수 등은 앞장서 나라를 병들게 하고 이내 나라를 고칠 수 없게 만들었으니 이들을 속히 잡아들여 극형에 처해야 한다』

독립협회 참여

金嘉鎭은 안경수와 같이 재판소에 자진 출두해 진술한 뒤 서재필 등과 함께 고등재판소에 민사소송을 제기했다. 그는 이 재판에서 승소했다. 훗날 그는 「고등재판소소회」라는 詩에서 당시의 소회를 이같이 읊었다.

『대장부의 사업이 어찌 지지부진할 수 있으리. 나는 시기를 놓칠까 비통해했을 뿐 나 자신을 위해 슬퍼하지 않았네. 報國(보국)하고자 하는 丹忠(단충)은 벌건 불과 같으니 오직 天地 귀신만이 이를 알리라』

이는 갑오개혁에 임했을 당시의 뜨거운 개혁의지를 소명한 것이다. 그러나 당시 척사파 관원들은 2년 넘게 討逆(토역) 상소운동을 전개하며 金嘉鎭에 대한 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 곤혹스러운 상황에 처한 金嘉鎭은 시국수습 방안을 담은 상소문을 올려 해명하려다가 이내 그만두었다. 「동농문집」에는 서론과 결론은 없고 단지 10가지 건의사항과 약간의 설명이 부기된 상소문 초안이 실려 있다. 국체의 보존과 내각교체, 당파심 경계, 신상필벌을 통한 민심수습 등이 그 골자였다.

金嘉鎭은 건양협회 회원들과 함께 이해 7월2일에 발족한 독립협회에 적극 참여해 위원으로 선출되었다. 독립협회는 발족 당시 고위관료들이 주류를 형성했다. 고관의 일원으로 참여한 金嘉鎭은 독립문과 독립공원의 조성에 크게 기여했다. 서예에 일가견이 있는 그는 「獨立門」이라는 한자 글씨를 써 넣었다고 한다.

그는 이듬해인 고종 34년(1897) 2월 말에 고종이 慶運宮(경운궁: 덕수궁)으로 환궁하는 것을 계기로 제도개혁을 논의하기 위해 설치한 校典所(교전소)의 知事員(지사원)이 되었다. 그러나 그는 곧 석 달 만에 「러시아 군사교관의 雇聘(고빙)을 반대하는 인물을 모두 지방으로 보내라」는 고종의 명에 의해 황해도관찰사로 전출되었다. 고종은 이해 10월의 大韓帝國(대한제국)을 계기로 「光武改革(광무개혁)」을 강력히 추진해 나가기 시작했다.

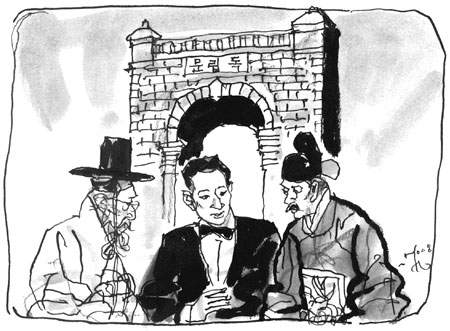

|

| 金嘉鎭 일가. |

농상공부·법부대신 등 역임

金嘉鎭은 이듬해인 고종 35년(1898) 3월에 다시 중추원 1등 의관에 임용되었다. 그는 이해 말에 만민공동회가 민권운동을 기치로 내걸고 본격적인 정치운동을 전개하자 이에 적극 가담한 뒤 만민공동회를 대표해 상소문을 올렸다. 「고종실록」(35년 11월15일조)에 수록된 상소문에 따르면 만민공동회가 건의한 소위 「獻議六條(헌의6조)」의 즉각 시행과 民會(민회)의 조속한 개설 등이 골자였다.

그의 만민공동회 참여가 자발적으로 이뤄진 것인지, 아니면 고종 및 정부 대신들과의 사전 협의를 거친 것인지 여부를 단언하기 쉽지 않다.

그러나 독립협회 해산을 전후로 올린 상소문에서 五奸(오간: 趙秉式·兪基煥·金禎根·閔種默·李基東)의 처벌과 독립협회의 復設(복설), 대소 관원의 擇任(택임) 등을 역설한 것을 종합해 보면 전자일 공산이 크다. 고종과 적잖은 갈등이 있었음을 시사하는 대목이다. 그러나 그가 이 일로 인해 고종의 배척을 받은 것은 아니었다.

이후 그는 고종 37년(1900) 10월에 중추원 의장에 임용돼 비교적 한가한 시간을 보내다가 러일전쟁 발발 직후인 고종 41년(1904) 2월 말에 다시 농상공부 대신에 제수되었다가 한 달 후 외부대신 서리가 되었다. 이는 日帝가 일본통인 그를 적극 활용해 러일전쟁을 유리하게 전개하려는 속셈에서 나온 것으로 짐작된다. 그가 일본 측의 승리가 굳어진 이해 9월에 법부대신에 임용되었다가 러·일 간 강화조약이 한창 진행 중인 고종 42년(1905) 6월에 중추원 부의장에 임용된 것은 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

그렇다면 그가 고종 43년(1906) 5월에 충청남도 관찰사로 좌천되어 勅任官(칙임관) 3등으로 강등돼 서임된 것은 무슨 이유일까.

대략 日帝에 대한 그의 비협조적인 자세에 기인한 것으로 추정된다. 당시 그는 국민교육 강화와 국력배양을 토대로 독립을 이루자는 취지 아래 건립된 大韓自强會(대한자강회)에 적극 가담했다. 대한자강회는 이듬해인 고종 44년(1907)에 헤이그밀사사건과 관련한 고종의 퇴위를 반대하는 운동을 전개하다 강제 해산되고 말았다.

그는 순종이 즉위하는 이해 11월 말에 종1품의 규장각 提學(제학)에 제수된 뒤 2년 뒤인 순종 2년(1909)에 대한자강회의 계승단체인 大韓協會(대한협회)의 제2대 회장이 되어 합방을 주장하는 「一進會(일진회)」를 성토한 바 있다. 그는 대한제국이 망하는 그 순간까지 나름대로 자신이 할 수 있는 모든 유형의 저항을 시도한 것이다.

3·1 운동 후 독립운동 투신

1910년 한일합방이 이루어지자 그는 일제로부터 남작 작위를 받았다. 日帝가 하사한 작위를 받은 인물은 크게 두 부류로 나눠 볼 필요가 있다. 李完用(이완용) 및 宋秉畯(송병준) 등과 같이 적극적인 親日(친일)행보를 보인 인물들의 경우는 말 그대로 합방에 협조한 대가로 받은 것이다.

金嘉鎭 및 金允植(김윤식) 등의 경우는 日帝가 원활한 식민통치를 위해 대한제국에서 고위직을 지낸 인사들에게 작위를 강권한 데 따른 것이었다. 훗날 김윤식이 「續陰晴史(속음청사)」에서 밝힌 해명이 그 증거이다.

『데라우치(寺內) 총독에게 거절의 편지를 보냈으나 답장이 오지 않았다. 이때 고종과 순종의 칙사가 찾아와 敎旨(교지)를 전하며 밤새도록 나를 강하게 압박했다. 당초 主君(주군)의 命(명)이 있을지라도 결코 작위만은 받지 않으리라 스스로 맹서한 바 있으나 이런 엄명을 받아 어쩔 수 없이 승낙하게 되었다』

金嘉鎭은 이에 대한 해명을 하지는 않았으나 그가 3·1운동 직후 上海임정으로 달려가 독립운동에 매진한 점 등을 감안하면 김윤식과 유사한 과정을 거쳐 수락했을 공산이 크다. 그는 김윤식의 술회에서 보듯, 「과인은 이미 작위를 받았음에도 경이 이를 받지 않으니 심히 불안하다」는 君命(군명) 앞에서 더 큰 고민을 했다고 보아야 한다.

그는 합방 직후 총독부가 수여한 작위를 묵묵히 수락한 뒤 이내 긴 침묵에 들어갔다. 1915년 말에 李王職(이왕직)의 장관 등과 함께 다이쇼(大正) 천황의 大禮(대례)에 참가하기 위해 고종과 순종을 알현한 것이 거의 유일한 대외활동이었다.

그는 3·1운동 직후 오랜 침묵을 깨고 문 밖으로 뛰쳐나왔다. 이는 죽은 줄 알았던 조선의 민족혼을 확인한 데 따른 것이었다. 그는 74세의 노구를 이끌고 이내 항일독립운동에 투신했다. 그는 곧바로 비밀결사 결성작업에 나서 이해 3월 말에 독립국을 세우고 사회주의를 실행하는 등의 3大 강령을 내세운 「大同團(대동단)」을 출범시켰다. 그는 총재로 선출되었다.

대동단은 전국 각지에 지부를 설치한 뒤 단원과 자금을 모집해 上海임정을 적극 돕고 나섰다. 단원들은 「大同新報(대동신보)」를 비밀리에 제작해 일반인과 학생들에게 나눠 주며 독립운동에 나서 줄 것을 호소했다.

의친왕 망명 미수 사건

|

| 의친왕 |

이는 3·1 운동 직전에 터져 나온 英親王(영친왕) 李垠(이은)과 일본 황족 나시모토노미야 마사코(梨本宮方子: 이방자)의 결혼소식과 무관하지 않았다. 그럼에도 백성들의 李氏 왕가에 대한 존경심이 완전히 사라진 것은 아니었다. 上海임정은 이를 무시할 수 없었다. 上海임정의 임시헌장에 「구황실을 우대한다」는 내용이 삽입됐다.

金嘉鎭은 당시 적십자사 총재로 있던 의친왕 이강을 上海로 망명시키려고 했다. 이는 의친왕을 망명시킨 뒤 제2차 독립선언서를 발표해 세계 여론을 환기시키려는 속셈에서 나온 것이었다. 그러나 이 계책은 이해 10월에 上海로 먼저 건너간 金嘉鎭을 바로 뒤쫓아 喪服(상복)으로 가장해 중국의 안둥(安東: 丹東)까지 갔던 의친왕이 일본경찰에 발각되는 바람에 무위로 끝나고 말았다.

비록 의친왕의 망명은 이뤄지지 않았으나 이 사건은 日帝에 적잖은 충격을 주었다. 임시정부를 하층민 집단으로 선전해 오던 日帝는 작위를 받은 金嘉鎭의 망명을 해명하기 쉽지 않았던 것이다. 이후 일본은 金嘉鎭을 회유할 목적으로 金嘉鎭의 뒤를 이어 망명한 며느리 鄭靖和(정정화)의 從兄(종형)을 上海로 보냈으나 임정의 경무국장 金九의 적발로 아무 성과도 거두지 못했다.

아들, 며느리도 독립운동 투신

|

| 金嘉鎭을 따라 독립운동에 투신한 장남 김의한과 며느리 정정화. |

이후 임정의 부엌살림을 도맡게 된 정정화는 1920년 3월에 임정의 비밀통신연락망인 「聯通制(연통제)」를 이용해 국내에 잠입한 뒤 모금한 돈을 갖고 한 밤중에 몰래 압록강을 건너는 밀사 역할을 수행했다. 훗날 김자동은 모친의 구술을 토대로 펴낸 「長江日記(장강일기)」에서 당시의 상황을 이같이 기술해 놓았다.

『우리는 압록강을 가로질러 쪽배를 띄웠다. 칠흑 같은 어둠 속 어디선가 왜경들이 우리의 일거수일투족을 노려보고 있는 것만 같았다』

|

| 金嘉鎭의 서거 사실을 보도한 동아일보 기사. |

결국 압록강 철교를 건너다 일경에 체포돼 서울로 압송된 정정화는 上海생활이 힘들어 친정으로 돌아가는 길이라고 둘러 대는 기지를 발휘했다. 그는 서울 체류 중 시부의 사망 소식을 듣고 다시 上海로 돌아간 뒤 이후 세 차례나 더 국내에 잠입했다.

|

| 金嘉鎭의 장례식. |

당시 上海임정은 어려운 살림에도 불구하고 장례를 성대히 치러 유해를 만국공원 묘역에 안장했다. 현재 그의 유해는 上海의 「宋慶齡陵園(송경령능원)」 안에 있는 것이 확실하나, 1960년대 말 홍위병에 의해 봉분과 비석이 파괴되는 바람에 정확한 소재를 알 길이 없다. ●

그림 : 이우범