⊙ “YS는 非폭력·非혁명적인 방법으로 진짜 민주주의 하려던 中道保守”

⊙ YS가 “내가 단식하고 민추협 결성할 때 니는 미국에서 뭐 한 게 있노? 이제 와서… 숟가락 들이대면 다냐?”고 윽박지르자, DJ 아무 말 못 해

⊙ “배짱 있고 용감한 윤석열, 왕년의 YS 연상케 해”

⊙ “DJ 이후 민주당의 정통이 전통 야당과 달리 어느 사이에 진보로 가 있어”

⊙ “YS, 비위 저지른 家臣·아들 두둔하지 않고 法治主義 大道 지켜”

⊙ “YS, 일생을 민주화를 위해 투쟁했지만 민주화 이룩한 후 대중으로부터 팽(烹)당해”

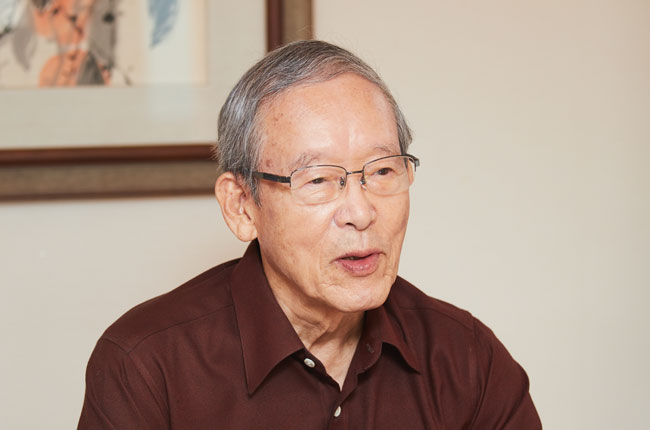

吳隣煥

1939년생. 한국외국어대 불어과 졸업. 佛파리2대 수료 / 《한국일보》 사회부장·정치부장·편집국장·주필, 공보처 장관 역임 / 저서 《김영삼 재평가》 《조선왕조에서 배우는 위기관리의 리더십》 《고종시대의 리더십》 《이승만 평전-이승만의 삶과 국가》

⊙ YS가 “내가 단식하고 민추협 결성할 때 니는 미국에서 뭐 한 게 있노? 이제 와서… 숟가락 들이대면 다냐?”고 윽박지르자, DJ 아무 말 못 해

⊙ “배짱 있고 용감한 윤석열, 왕년의 YS 연상케 해”

⊙ “DJ 이후 민주당의 정통이 전통 야당과 달리 어느 사이에 진보로 가 있어”

⊙ “YS, 비위 저지른 家臣·아들 두둔하지 않고 法治主義 大道 지켜”

⊙ “YS, 일생을 민주화를 위해 투쟁했지만 민주화 이룩한 후 대중으로부터 팽(烹)당해”

吳隣煥

1939년생. 한국외국어대 불어과 졸업. 佛파리2대 수료 / 《한국일보》 사회부장·정치부장·편집국장·주필, 공보처 장관 역임 / 저서 《김영삼 재평가》 《조선왕조에서 배우는 위기관리의 리더십》 《고종시대의 리더십》 《이승만 평전-이승만의 삶과 국가》

- 사진=조준우

박정희(朴正熙) 43.0%, 김대중(金大中) 20.3%, 노무현(盧武鉉) 16.9%, 이명박(李明博) 3.5%, 김영삼(金泳三) 2.3%, 이승만(李承晩) 1.7%….

지난 10월 《월간조선》이 지령(誌齡) 500호를 기념해 유니온리서치와 함께 실시한 여론조사 중 ‘역대 대통령 평가’와 관련해서 나온 수치이다. ‘부동(不動)의 역대 대통령 평가 1위’인 박정희 전 대통령은 여전히 1위를 고수하고 있지만, 과거 60~70%를 상회(上廻)하던 것을 생각하면 많이 낮아졌다. 아마 그 시대를 기억하는 이들이 점차 줄어들고 있는 것과 관련이 있을 것이다.

이 조사에서 또 하나 눈길을 끄는 것은 김영삼 전 대통령에 대한 평가가 무척 낮다는 점이다. 그가 타도 대상으로 삼았던 박정희 전 대통령, 평생 라이벌이었던 김대중 전 대통령은 물론이고, 그가 정치에 입문시켰던 노무현 전 대통령이나 이명박 전 대통령보다도 낮다. 이제는 아득한 역사 속 인물인 이승만 전 대통령보다 약간 높은 정도이다. 여기서 굳이 인용하지는 않겠지만 다른 여론조사 결과도 대동소이(大同小異)이다. 헌정(憲政)사상 최연소(最年少) 국회의원, 최다선(最多選) 국회의원, 32년 만의 문민(文民) 대통령, 최연소 야당 총재(이준석 국민의힘 대표 등장 이전까지), 원내총무 5회 역임, 40대 기수론의 제창자, 한국 민주화운동의 상징…. 한 시대를 진동했던 거산(巨山)이 이제는 동네 야산만도 못한 존재로 내려앉아 버린 것이다.

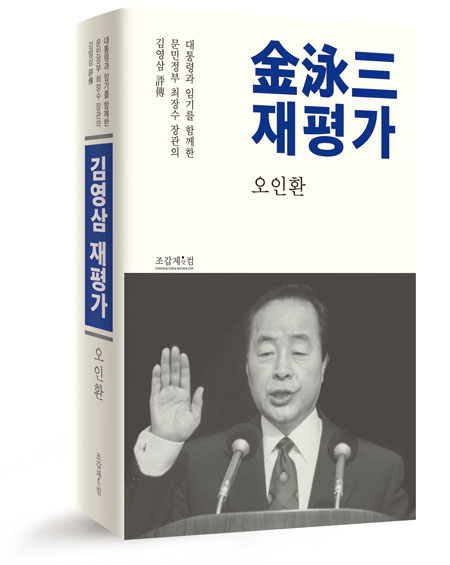

그런 세태에 감히 항거(抗拒)하는 책이 나왔다. 《김영삼 재평가》(조갑제닷컴 펴냄). 제목이 《김영삼 평전(評傳)》도 《김영삼 전기》도 아닌, 《김영삼 재평가》다. 작정하고 ‘김영삼 대통령을 다시 봐달라’고 외치는 책이다. 저자는 오인환(吳隣煥·82). 공보처 장관으로 김영삼 전 대통령과 5년을 함께했던 이다.

이 책이 나왔다는 이야기를 들었을 때에는 솔직히 ‘김영삼? 지금 누가 김영삼에게 관심을 갖는다고…’ 하는 생각이 먼저 들었다. 그다음에 든 생각은 ‘민주화운동, 단식(斷食), 민추협, 3당 합당, 하나회 숙정, 김현철(金賢哲), IMF사태…. 김영삼에 대해 더 할 얘기가 뭐 있다고?’ 하는 것이었다.

책을 읽어보았다. 이제는 상식처럼 되어버린 ‘김영삼 폄하’에 대한 반론(反論)들은 물론 있었지만, 흔한 ‘용비어천가(龍飛御天歌)’식 평전과는 달랐다. 무엇보다도 한국 현대사의 큰 흐름에 대한 균형 잡힌 시각이 눈에 들어왔다. 이것이 오인환 전 장관을 만나 이 책과 김영삼 전 대통령(오 전 장관은 김영삼 대통령과 YS라는 표현을 혼용했으나 이하 YS로 표기)에 대해 이야기를 나누게 된 이유였다.

YS와의 만남

― 어떻게 해서 이 책을 내게 되었습니까.

“그보다 먼저 YS와의 관계부터 이야기해야 할 것 같아요. 1992년 초 《한국일보》 주필로 있을 때였는데, 이원종(李源宗) 비서(후일 정무수석비서관 역임)와 만났을 때 ‘당신들, 지금 하는 걸 보면 야당 때와 똑같다. 골목에서 조금 큰 상점 하던 사람이 별안간 큰 마트를 경영하게 되었는데, 그래가지고서야 감당할 수 있겠느냐’고 말했어요. 사람을 보완해야 한다는 충고였지요. 그런데 며칠 후 YS가 만나자고 하더군요.”

― YS와는 원래부터 아는 사이였습니까.

“원래 저는 사회부 기자 출신이었어요. 사회부장을 마치고 정치부장이 된 후 YS와 수인사를 했고, 이후 몇 차례 식사를 같이한 적이 있을 뿐이었습니다. 흔히 말하는 ‘YS장학생’은 아니었어요.”

― YS가 뭐라고 하던가요.

“자기와 큰일을 같이하자고 하더군요. 사회부 기자들이 원래 정치적 야심이 없는 골수 기자들이잖아요? ‘밖에서 필요하면 돕겠지만, 정치권에 가는 것은 제게 맞지도 않고, 원하지도 않는다’라고 바로 고사(苦辭)했습니다. 집으로 돌아와서 아내에게 이 이야기를 했더니, ‘왜 거절했느냐?’고 하더군요. ‘당신은 신문사에서 올라갈 만큼 올라갔고, 이제는 칼럼 쓰는 자리밖에 없지 않으냐. YS를 도와서 대통령으로 만들고 민주화 완성하는 데 도움이 된다면, 그것도 큰일 아니냐’고 해요.”

― 대단하네요.

“그때 아내가 약국을 하고 있었는데, 생활비는 자기가 댈 테니 해보라고 하더군요. 그래서 YS에게 다시 연락을 해서 캠프에 들어가는 것을 수락했지요.”

공보처 장관

― YS의 언론관은 어땠습니까.

“사실 YS와 DJ(김대중)는 언론이 키워준 거였어요. 그들이 한마디 하면 열 마디로 키워줬고, 평범한 재야(在野) 지도자로 그칠 수 있던 분들을 전국적 지도자로 만들었지요. 그래서 YS가 대통령이 되자 언론은 기세등등했어요. 이제 문민정부가 들어섰으니 군사정권 시절과는 달리 쓰고 싶은 것을 마음대로 쓰겠다는 것이었지요.

반면에 YS는 언론의 힘이 분출하는 것을 보았기 때문에, 경계하는 마음도 있었어요. 언론이 자기에게는 대들지 않기를 바랐지요. 또 언론이 군부(軍部)와 밀착해서 사세(社勢)를 확장했고, 민주화운동 시기에 양지(陽地)쪽에 있었다는 시각도 갖고 있었어요.”

― 언론인 출신으로 공보처 장관을 맡아서 YS와 언론 사이에서 고생이 많았겠네요.

“과거의 공보처 장관들은 언론을 통제하는 악역(惡役)을 맡았어요. 저는 그런 핍박받던 시절에 평기자에서부터 사회부장, 정치부장, 편집국장까지 다 했잖아요. ‘나는 과거와는 반대로 해야겠다’고 생각했습니다. ‘통제가 아니라 협조라는 개념으로 하겠다. 최선을 다하되 안 되면 그만둔다’는 생각이었지요. 어차피 신문사 그만둔 후에는 책을 쓰면서 말년을 보내면 된다는 생각이었으니까…. 나름 원칙을 세웠습니다.”

― 어떤 원칙입니까.

“언론과 정부 사이에서 대화와 소통(疏通)의 창구가 되고 완충역 내지 방파제 역할을 하자는 것이었습니다. 정부 입장에서 언론과 협조를 하고 말릴 것은 말리면서 대통령을 지키되, 다른 한편에서는 언론의 입장에서 대통령에게 여론을 전하고 언론의 자유를 보장하도록 해야겠다고 다짐했습니다. 장관으로 일하는 동안 점심이고 저녁이고 할 것 없이 언론인들과 만나 소통했어요.”

― 어려운 점은 없었습니까.

“언론 보도 때문에 몇 번 ‘장관이 대처를 잘못한다’고 기합을 받은 적이 있죠. 한번은 누가 뭐라고 보고를 했는지, 대통령(YS)이 ‘오 장관, 맨날 술 먹고 다닌다며?’라고 하더군요.”

― 뭐라고 대답했습니까.

“‘저도 술이 몸에 안 좋다는 걸 잘 아는 나이입니다. 그런데도 술을 먹고 다니는 것은 누구를 위해서 그러는 것이겠습니까’라고 했죠. 더 이상 뭐라고 하지 않더군요.”

李承晩·朴正熙 評傳도 써

― 그래도 공보처 장관으로 YS와 임기를 같이했죠. 비결이 뭡니까.

“비결이라기보다는 YS가 제 전략의 핵심을 꿰뚫어 봤던 것 같아요. ‘오인환이가 소규모 전투에서는 지기는 해도, 철학과 뚝심이 있어 전쟁에서는 지지 않는다’고 본 것이겠지요. 그렇게 해서 5년간 공보처 장관을 지냈는데, 사실 이것이 《김영삼 재평가》를 쓰게 된 개인적 이유이기도 합니다.”

― 무슨 의미입니까.

“5년간 장관을 하면서 ‘최장수 장관’이라는 타이틀을 얻었으니, YS 정권이 좋은 평가를 받았다면 제게 얼마나 긍지가 됐겠습니까? 아쉽게도 IMF사태로 인해 그러지를 못했지요. 그런데 가만히 생각해보니 ‘내 마음이 이런데, YS는 오죽할까’ 하는 생각이 들더군요. 그분에게는 ‘박정희보다 더 높은 평가를 받는 유능한 대통령이 되고 싶다’는 생각이 있었을 것입니다. 제가 아는 YS는 정말 열심히 일했고, 경제 때문에 노심초사(勞心焦思)했어요. IMF사태 때에는 얼굴이 얼마나 초췌하던지…. YS 정권의 ‘최장수 장관’이라는 긍지와 YS에 대한 보은(報恩)의 마음에서 YS의 참모습과 업적을 제대로 알려 재평가받도록 해야겠다는 생각을 하게 된 것입니다. 그러면서 상도동 출입을 그만두었습니다.”

― 왜요.

“사실 제가 원래부터 YS를 잘 아는 게 아닌데, 그런 책을 쓸 수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 다른 한편으로는 제대로 된 평전을 쓰기 위해서는 오히려 YS를 멀리서 봐야겠다는 생각이 들었습니다. 역사 공부도 좀 더 해야겠다 싶었고요. 그래서 YS 평전을 쓰기에 앞서 조선 시대에 대한 책 두 권과 이승만·박정희 전 대통령에 대한 책을 썼습니다. 일종의 몸풀기였다고 할까요. 각각 2년 정도면 될 줄 알았는데, 각각 5년 정도 걸렸어요.”

YS, “아직도 이승만이야?”

그렇게 해서 나온 책이 《조선왕조에서 배우는 위기관리의 리더십》(2003), 《고종시대의 리더십》(2008), 그리고 《이승만 평전-이승만의 삶과 국가》(2013)였다. 《박정희 평전-박정희 리더십의 실체》도 써놓았지만, 아직 출간은 되지 않았다.

― 장관님이 자신의 평전을 준비하고 있다는 사실을 YS는 알고 있었나요.

“《이승만 평전》을 다 써갈 무렵이던 2010년경 서울대 행정대학원에서 강연을 하면서 ‘IMF사태와 관련해서 YS에게 정치 도의적 책임은 있을지 몰라도 법적 책임은 없다’고 말한 적이 있어요. 이게 조그맣게 보도가 됐는데 YS가 그걸 보고서는 전화를 걸어왔어요.”

― 뭐라고 하던가요.

“‘오 장관, 명강의를 했다며? (상도동에) 한번 들러’라고 하더군요. 안 갔습니다. 제가 《이승만 평전》을 쓰고 있다는 걸 알고는, 몽니를 부렸어요.”

― 어떻게요.

“황인성(黃寅性) 내각 때의 각료들 모임에 나갔더니, ‘요즘 뭐해? 아직도 이승만이야?’라고 하더군요. 측근들에게는 종종 ‘오 장관의 나이가 올해 몇이지?’라고 묻곤 했대요. 자기 평전을 언제쯤 쓰느냐는 얘기였지요. 《이승만 평전》이 나온 후에 그걸 들고 상도동에 가서 ‘대통령님 평전은 이보다 더 크게 쓰도록 하겠습니다’라고 약속드렸어요.”

매력의 정치인 YS

― ‘YS장학생’이라는 말이 있을 정도로 YS와 언론인들 간의 밀월(蜜月)은 유명한데, 언론인들이 YS를 그렇게 좋아한 이유가 뭐였습니까.

“책에도 썼지만, 정치인들이 YS를 좋아했던 이유와 같을 거예요.”

여기서 잠깐 《김영삼 재평가》의 해당 부분을 인용해보자.

〈호남형(好男形)의 풍모에 온화한 분위기인 장년의 YS에게는 사람이 많이 몰렸다. YS와 깊은 대화를 나누는 동년배이자 민주당 원로인 김수한 전 국회의장은 YS에 대해 “천진난만한 동심(童心) 같은 것을 가지고 있었고 그 때문에 사람들이 몰린 것 같다”고 평했다. 김수한은 정치인으로서는 드물게 순진해 보이고 순수해 보이기도 하는 YS의 인력(引力)을 매력의 포인트로 보고 있었다.… YS에 대한 촌평(寸評) 가운데 TK의 마당발 김윤환이 언론계 중진 출신다운 감각으로 말했다는 “YS의 매력은 여백(餘白)이 있기 때문이다”는 표현이 가장 돋보인다.

‘여백’은 인간으로서의 YS의 개성(Personality)과 정치인으로서의 포용성을 동시에 설명할 수 있는 단어이기 때문이다.

그렇지만 여백만으로는 많은 사람을 끌어모으지 못한다. YS는 마주 앉아 대화하는 상대를 끌어들이는 강한 인력을 가지고 있는 인물이다. 그 인력의 정체는 아마도 단정한 용모에서 은은하게 뿜어져 나오는 카리스마라 할 수 있다. 그의 인력에 끌리는 사람들이 YS의 여백을 채워주고 싶은 충동을 느끼게 된다고 할까?

실제로 수많은 정치인, 학자, 언론인을 위시한 지식인들이 YS의 여백을 메워주기 위해 많은 얘기를 해주었고, YS는 진지하게 경청하는 모드였다. 경청하는 자세가 YS의 성공 비결이 되었다. YS가 자신의 조언(助言)이나 충고를 받아들여 정책에 반영했다고 기억하는 사람들이 의외로 많다.〉

오인환 전 장관은 “YS는 용모에서부터 압박감·위압감을 주지 않고 편안한 느낌을 주었고, 늘 경청(傾聽)하는 자세였던 반면, DJ는 속사포처럼 자신이 아는 것을 과시하는 스타일이었다”면서 “YS의 매력과 친화력은 남자들에게도 인기가 있었고, YS는 그것을 최대한 활용했다”고 말했다.

“李承晩·朴正熙·YS는 훌륭한 사람”

― 노태우 대통령 시절, YS와 박철언(朴哲彦) 장관, YS와 노태우 대통령의 충돌을 다룬 기사들을 보면, 언론이 YS를 편애(偏愛)했던 것이 아닌가 하는 생각마저 들 정도입니다.

“내각제 각서 파문이 일어났을 때, YS는 당황해서 며칠간 두문불출(杜門不出)했어요. 하지만 여론은 YS를 탓하는 분위기가 아니었어요. 오히려 군부 및 그 추종 세력이 YS를 공격하고 있다고 생각하는 여론이 다수(多數)였어요. 노태우 대통령도 정치공작이라면 일가견이 있는 사람이었는데, 그게 먹혀들지 않았어요. 만일 YS를 탓하는 여론이었다면 노태우·박철언 두 사람이 물결을 탔겠지만, 그 덕분에 오히려 YS가 역공(逆攻)을 할 수 있었지요.”

― 여론은 왜 YS 편이었을까요.

“민주화를 바라는 열망이 권위주의(權威主義) 정권 시절 내내 YS와 DJ를 통해 발산되었습니다. YS나 DJ라고 해서 잘못이 왜 없었겠어요? 하지만 그들에게 웬만한 허물이 있어도 민주화를 위해 덮고 그들을 밀어주자는 분위기가 있었어요. 그런 분위기가 3당 합당 이후에도 이어진 거죠.”

― YS는 한마디로 어떤 사람입니까.

“훌륭한 사람입니다.”

‘조금 싱거운 얘기네’라고 내심 생각하고 있는데, 오인환 장관이 이렇게 덧붙였다. “저는 JP나 DJ는 훌륭하다고 생각하지 않습니다. 하지만 이승만 대통령, 박정희 대통령, YS는 훌륭하다고 생각합니다.”

― YS는 어떤 점이 그렇게 훌륭합니까.

“YS는 위선적(僞善的)이지 않았어요. 정직하고 청렴했습니다. 자기가 돈을 만지지도, 정치자금을 챙기지도 않았어요. 홍인길 비서(YS 시절 총무비서관 역임)가 정치자금을 다루었는데, 그 돈은 전부 다른 사람들에게 나누어 주었지요. YS도 홍인길 비서에게 돈을 타서 썼어요. 공수래공수거(空手來空手去)였습니다. 사실 정치인 중에서 거만의 재산을 만들고, 그 덕분에 자손들이 잘사는 사람들도 많잖아요? 한마디로 YS는 인성(人性)이 좋은 사람이었어요. 그리고 민주화 투쟁을 하던 시기에 YS만큼 목숨을 걸고 한 사람이 누가 있습니까?”

― 이승만 전 대통령은 어떤 점이 훌륭했다고 봅니까.

“식견(識見)과 안목이 대단히 탁월했지요. 애국심도 대단했고요. 그분은 기도할 때마다 민족을 얘기했다고 하잖아요? 그런 걸 따라갈 수 있는 사람이 없지요. 그분을 욕하는 사람도 있지만, 그런 식견, 애국심, 소신이 있었기에 대한민국을 건국할 수 있었던 것이겠지요.”

― 박정희 전 대통령의 훌륭한 점은 무엇입니까.

“‘내 무덤에 침을 뱉어라’라고 했잖아요? ‘결과로 얘기하자. 결과는 좋게 낼 수 있다’는 확신이 있었지요. 보통 정치가에게 없는 혜안(慧眼), 추진력, 불퇴전(不退轉)의 투지(鬪志)가 있었어요. 아무나 그렇게 할 수 있는 게 아니죠. 그랬기에 경제발전이 가능했고, 이 나라가 이만큼 온 것 아닙니까.”

YS의 현장제일주의

― YS 리더십의 요체(要諦)는 무엇입니까.

“현장제일주의(現場第一主義)입니다. YS는 민주화 투쟁을 하면서 정치적으로 어려움이 찾아와도 한 번도 서울을 떠나지 않았어요.

박정희 대통령이 유신을 선포했을 때, YS는 미국 하버드대학 동아시아연구소의 초청으로 미국을 방문 중이었습니다. 손명순 여사가 국제전화를 걸어 서울의 정세를 전해준 후 당분간 귀국하지 말고 사태를 관망하자고 했고, 초청자 측의 라이샤워, 코헨 교수도 ‘서울 가면 위험하다’면서 귀국을 적극 만류했어요. 하지만 YS는 ‘대통령을 하겠다고 나섰던 사람이다. 나 혼자의 안전을 위해 나라와 국민을 팽개칠 수 없다’면서 귀국길에 올랐고, 귀국하자마자 기관원들에 의해 연행돼 자택에 연금(軟禁)되었습니다. 반면에 DJ와 이철승(李哲承)은 사태를 더 관망해봐야 한다면서 귀국하지 않았지요.”

― 1980년대 중반 직선제(直選制) 개헌 투쟁 때에 YS가 닭장차에 실려 가던 기억이 납니다.

“그 시절 최루탄이 터지고 다 도망가도 버티고 있는 YS를 보면서 많은 이가 ‘독한 사람’이라고 했다고 합니다. ‘정치 상황이 나빠지면 현장에서 싸운다’는 것은 YS의 가장 큰 원칙이었습니다. 성격은 다르지만 현장제일주의라는 점에서 YS는 박정희 대통령과 비슷한 면이 있었어요.”

― 민주화, 민주화하는데, YS가 생각한 민주화는 무엇이었습니까.

“한마디로 ‘독재 종식시키고 자유민주주의 하자’는 것이었습니다. 그러나 방법은 비폭력(非暴力)이어야 한다는 것이었습니다. 비혁명적인 방법으로 민의(民意)에 따르는 진짜 민주주의를 하자고 주장했던 사람이 YS였습니다. 1979년 신민당 총재직을 빼앗기고 국회에서 제명당하는 상황에서도 YS는 부산으로 내려가지 않았어요. 내려가서 불을 지를 수 있었지만(선동할 수 있었다는 의미-기자 주) 그렇게 하지 않았어요. 이 부분은 평가받을 만하다고 생각합니다. 반면에 DJ는 폭력혁명을 주장하는 것이 아닌가 하는 의심을 많이 받았지요.”

“민주화 투쟁의 주도자는 YS”

― 민주화 과정에서 YS와 DJ의 역할을 어떻게 평가합니까.

“두 분이 동지이자 라이벌이었다는 건 널리 알려진 것이지요. 하지만 30년 동안의 민주화 투쟁 과정에서, ‘가장 기여도가 높은 민주 인사가 누구였나?’를 묻는다면, 관계 기록이나 증언들을 종합해 볼 때, 역시 YS라고 생각합니다. 물론 납치사건, 투옥(投獄), 사형선고, 망명(亡命) 등을 겪으면서 ‘한국 민주화운동의 상징’이 된 DJ의 역할도 컸지만, 앞에서도 말한 것처럼 투쟁 현장을 떠나지 않고 일관되게 민주화 투쟁에서 주도적 역할을 해온 사람은 YS였습니다.”

― 그렇지요.

“부마(釜馬)사태가 일어난 것도 YS 때문이었습니다. 10·26사태 당시 만찬에서 박정희 대통령, 김재규(金載圭) 중앙정보부장, 차지철(車智澈) 경호실장이 내내 나눈 이야기가 YS와 부마사태에 대한 것이었습니다.

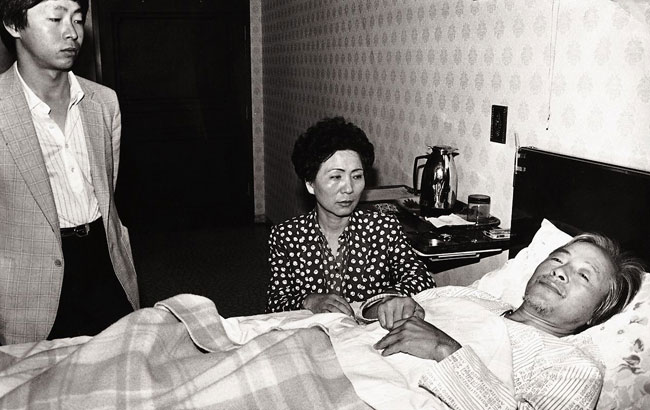

5공(共) 초기의 그 숨 막히는 상황에서 목숨을 건 단식으로 잠자던 국민들의 의식을 일깨우고 재야(在野)를 눈뜨게 한 것도 YS였습니다. 이를 계기로 재야의 야성(野性)이 되살아났습니다. 원래 단식은 전문가의 조언을 들어가면서 해야 하는 것인데, YS는 바로 단식에 뛰어들었다가 정말 죽을 뻔했습니다. 그때 어찌나 고통을 겪었는지 YS는 수십 년 후에도 단식 얘기만 나오면 표정이 일그러질 정도였습니다.

민추협(민주화추진협의회)을 만든 것도, 1985년 신한민주당을 만든 것도, 2·12총선 참여를 결정해 승리한 것도 YS였습니다. DJ는 민추협이나 2·12총선 참여를 반대했었죠.”

DJ가 민추협이나 2·12총선 참여에 반대했다는 것은 잘 알려진 사실이다. 기자도 김상현·정대철 전 의원 인터뷰 등에서 이 사실을 여러 번 확인한 바 있다. DJ도 내심 그 점을 인정했는지 방대한 《김대중자서전》에서 이에 대한 기술(記述)은 소략하기 짝이 없다. 《김영삼 재평가》에는 이와 관련 재미있는 얘기가 나온다.

〈퇴임 후에야 YS는 DJ와 다투던 비화를 일부 측근에게 털어놨다. YS와 DJ는 단둘이서 심하게 언쟁도 하곤 했는데, 하루는 화가 난 YS가 “내가 단식하고 민추협 결성할 때 니는 미국에서 뭐 한 게 있노? 이제 와서… 숟가락 들이대면 다냐?”고 윽박질렀고, DJ는 대답을 못 했다고 한다.〉

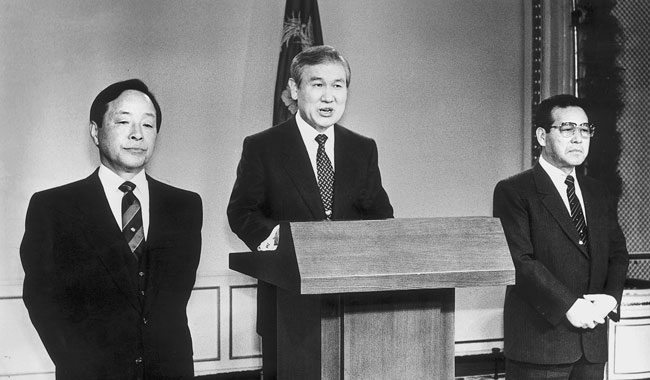

3당 합당

― 그런 민주화 투쟁 이력을 생각할 때, 3당 합당은 좀 납득하기 어려운 일 아닐까요.

“1992년 대통령 선거에서 YS는 DJ에게 8%의 차이로 승리했습니다. 당시 대선을 치르면서 흥미롭게 느꼈던 것은 언론이 야당 대표인 DJ가 아니라 여당 대표 YS에게 포커스를 맞추었다는 점입니다. 이는 ‘YS장학생’들의 작용 때문이 아니었습니다. 국민들은 YS가 3당 합당 후 여당 내에서 내각제 개헌을 추진하는 군부 세력과 싸워온 것을 민주화 투쟁을 계속한 것으로 여기고 있었습니다. 민주화 투쟁의 산물인 직선제 헌법하에서 YS를 밀어주는 것을 민주화의 완성으로 본 것이죠. 물론 YS도 그런 생각으로 3당 합당을 했던 것이고요. DJ는 나중에 YS의 그런 전략을 벤치마킹합니다.”

― 무슨 의미입니까.

“DJ는 영국에서 돌아와 정계로 복귀하면서 지역등권론(地域等權論)을 주장, 재기(再起)에 성공합니다. 호남을 대표하는 자신과 충청권을 대표하는 JP가 손을 잡고 영남패권주의를 종식시키자는 것이 DJP연대(連帶)였잖습니까? 이는 3당 합당의 논리를 역(逆)으로 적용한 것이었지요. YS에게 도전하면서 성장했던 이회창(李會昌) 후보는 이때 YS의 도움을 받았어야 했는데 그에 대한 통찰이나 전략이 없었어요. YS는 ‘그러면 혼자서 잘해보라’면서 쏙 빠져버렸고, 결국 DJP연대가 승리를 거두면서 DJ는 YS 시대 이후 역사의 고삐를 잡았습니다. 그 이후 우리나라의 정치구도는 DJ의 ‘지역등권론’의 변형이었다고 생각합니다.”

― 어떤 점에서 그렇습니까.

“DJ는 2002년 대선에서 영남+호남+진보좌파라는 구도를 만들어 노무현 후보를 대통령으로 만드는 데 성공했습니다. 저는 이를 ‘신(新)등권주의’라고 봅니다. 그에 대한 전략이 없었던 이회창 후보는 당하고 말았지요. 보수(保守)의 비극이었습니다.

2007년 대선에서는 ‘신등권주의’ 구조를 무시하고 호남 출신인 정동영(鄭東泳) 후보가 나섰다가 호남 대(對) 영남 구도가 되면서 이명박 후보에게 나가떨어졌습니다. 2012년 대선에서는 다시 경남 출신인 문재인(文在寅) 후보가 나서면서 2002년과 같은 ‘신등권주의’ 구조가 만들어졌습니다. 문재인 후보는 2002년에는 패했지만 민노총 등의 강력한 지원을 받은 데다가 보수 쪽이 홍준표(洪準杓)와 유승민(劉承旼)으로 갈라진 덕분에 2017년에 결국 대통령이 됐습니다.

오늘날 지역감정이 과거보다 덜하다는 얘기도 있지만, 정치 현실은 지역연대가 재미를 보고 있는 것은 사실이에요. 호남은 똘똘 뭉치는데, 경남과 충청은 애매한 입장이고, 유일하게 버티는 것이 대구와 경북입니다. 보수는 이에 대한 전략 없이 각개약진하고 있어요. 그런 점에서 윤석열(尹錫悅) 국민의힘 후보는 흥미로워요.”

“윤석열, 3金 연상케 하는 면 있어”

― 어떤 점에서 그렇습니까.

“왜 윤석열이 떴냐? 배짱과 뚝심이 있고 용감합니다. 겁이 없고 맷집이 좋습니다. 왕년의 YS를 연상케 합니다. 사시(司試) 9수(修) 끝에 합격한 엄청난 끈기를 보면 인동초(忍冬草) DJ를 연상케 하고, 게다가 충청도 맹주 JP(김종필)의 고향 후배이기도 합니다. 이런 것들이 합쳐져서 사람들이 ‘저 사람이면 한번 해볼 만하다’고 생각하는 거예요.”

― 3김 모두와 비견하다니 너무 크게 본 것 아닙니까.

“그렇게 보이는 면이 있다는 얘기지요. 막상 출마한다고 해서 보니 물건이 안 되고 실망스러운 부분들도 있고요. 하지만 ‘그래도 야당 후보가 이렇게까지 여당 후보와 대등하거나 앞서게 되는 트렌드를 만들어준 것은 윤석열 아니냐?’라는 생각에서 보수들이 윤석열 후보를 지지하는 것 아닙니까? 윤 후보는 타이밍이 맞았어요.”

― 과거 민주화라는 대세 속에서 YS나 DJ에게 사소한 잘못이 있어도 국민들이 그냥 넘어가 주었던 것처럼, 정권교체라는 대세 속에서 윤석열 후보를 국민들이 지지하고 있다는 의미인가요.

“맞아요. YS도 말실수가 잦았던 것처럼 윤석열 후보가 말실수가 있잖아요? 하지만 큰일을 맡길 사람이라고 생각하니까 자질구레한 실수는 눈에 띄지 않는 거예요. 앞으로 윤석열 후보가 해야 할 일이 있어요.”

― 무엇입니까.

“우리나라 보수는 극우(極右), 군부 추종 세력이 많습니다. 중도보수는 아주 약하고 결집력도 없어요. YS는 중도보수였습니다. 과거의 정통 야당이 진보와 보수로 갈라진 겁니다. 민주당의 정통이 어느 사이에 진보로 가 있는 거예요. 이건 1950년대 민주당 이래 정통 야당의 전통이 아니죠.”

“YS는 中道保守”

― 그렇지요.

“원래 민주당은 보수 야당이거든요. 그러면서 그 안에서 한쪽에는 진보 성향의 DJ가, 다른 한쪽에 중도보수 성향의 YS가 있었던 것입니다. 그러다가 YS가 역사의 무대에서 사라진 후 DJ의 진보가 새끼를 까면서 이렇게 차지하게 된 거예요. 윤석열 후보는 중도보수 야당의 전통을 살리고 비전을 주는 역할을 해야 합니다.”

― DJ가 586운동권들을 끌어들이면서 과거의 민주당이 이렇게 변질되었지요.

“DJ가 진보였다고는 하지만, 이렇게 빨갛지는 않았어요.”

― DJ와 YS의 이념적 정체성(正體性)은 어떠했다고 봅니까.

“당시 DJ는 진보적이라는 소리를 들었고, 군부는 그가 좌파(左派)라고 걱정하기도 했습니다. DJ는 정치적 생존을 위해서 그런 성향을 드러내지는 못하고 자기는 보수라고 했잖아요. DJ 안에는 보수와 진보가 공존(共存)했던 셈이죠.”

― YS는요.

“YS는 보수라고는 하지만 군부 출신들과는 결이 달랐지요. 중도보수라고 할까? 그랬기 때문에 중도좌파도 수용할 수 있었지요. YS는 정치를 하면서 좌파정책을 수용해서 정책의 범위를 넓히려고 나름 노력을 했어요. 전교조를 인정하고 전노협(전국노동조합협의회·민노총의 전신)에 대해서도 전향적으로 대처해 보수로부터 비판을 받기도 했죠. 우리 정치는 좌우(左右)가 상대의 정책을 수용하고 때로는 베끼기도 하면서 발전해온 측면이 있어요. 그런 점에서 YS가 유연성이 있었다고 봅니다. 한완상(韓完相)·김정남(金正男)씨 등을 과감하게 기용한 것도 긍정적인 측면이 있는데, 극우 세력의 집중공세 때문에 여의치 않은 결과가 나오기도 했죠.”

― YS와 DJ의 그런 차이는 태생적(胎生的)인 것일까요, 아니면 정치적 환경의 차이 때문이었을까요.

“태생적인 것이라고 봐야죠. DJ는 -박정희 정권 시절에 다 뒷조사가 됐다고 하는데- 청년 시절에 조금 그런 게 있었고(좌파 경력을 말하는 듯. 오인환 전 장관은 인터뷰 내내 DJ에 대해 비판적인 것으로 여겨질 만한 표현은 무척 삼갔다-기자 주), 반면에 YS는 전형적인 부르주아였지요. 어머니가 간첩에게 피살된 것 때문에, YS는 반공(反共)이에요. 그래서 남북 관계에서 경직성이 있었지요.”

― 취임사에서 ‘동맹이 민족을 앞설 수 없다’고 하고, 비전향 장기수(長期囚) 이인모를 북송(北送)한 걸 보면, YS는 북한에 대해 나이브한 인식을 갖고 있었던 것 아닙니까.

“그건 한완상·김정남 같은 사람들의 영향을 받아서 그런 건데, YS가 실험을 한 거죠. 그런데 북한이 NPT(핵확산방지조약)를 탈퇴하니 ‘핵을 가진 자와 악수할 수 없다’면서 강경보수로 방향을 홱 틀었죠. 그 바람에 대북(對北)정책이 냉탕(冷湯) 온탕(溫湯)을 오간다는 비판도 많이 받았는데, 그건 극우 세력이 YS가 못마땅하니 그런 것이죠.”

타이밍과 사람

1990년대 이후 정치권에서 세대교체의 목소리가 높아질 때마다 1971년 YS가 ‘40대 기수론(旗手論)’을 주창했던 일이 거론되곤 한다. 박찬종(朴燦鍾)부터 이회창, 남원정(남경필·원희룡·정병국)을 거쳐 안철수(安哲秀), 이준석(李俊錫)까지 많은 얼굴이 명멸(明滅)했지만, 결실을 거두지는 못했다. 어디서 그런 차이가 온 것일까?

“제일 중요한 것은 ‘계기’, 타이밍이었다고 생각합니다. YS의 40대 기수론은 유진오(兪鎭午) 당수가 건강 때문에 퇴진하고, 유진산(柳珍山) 당수는 ‘사쿠라’ 시비 때문에 상처를 받아서 신민당에 리더가 없을 때에 나왔습니다. 게다가 당시 야당 내에서 경력 면에서 원내총무를 다섯 번이나 한 YS를 능가할 사람은 없었습니다. 그런 사람이 앞장서서 치고 나가고, DJ와 이철승까지 가담하니 금방 대세(大勢)가 된 것이죠.”

― 타이밍이 중요하다는 얘기군요.

“타이밍과 사람이죠. 이회창씨가 실패한 것은 우선 타이밍이 안 됐어요. DJ가 ‘지역등권론’이라는 전략을 세워서 강력한 후보로 부상(浮上)하는데 ‘3김 시대 끝났다’는 주장으로 그걸 제압할 수 없었던 거지요.

현재 진행형이기는 하지만 이준석 국민의힘 대표는 타이밍이 맞는 것 같아요. 20대, 30대가 ‘586 때문에 못 해 먹겠다’고 하고 있잖아요. 역사 흐름의 타이밍이 제일 중요한 것 아닌가 싶어요. 잘만 하면 프랑스의 마크롱처럼 될 수도 있다고 봅니다.”

― 책을 보면 YS가 ‘균형 감각이 모자라고 다양한 사람을 포용해야 하는 조직 생활에 맞지 않는다’는 반대론을 무릅쓰고 이회창씨를 총리로 기용했다는 얘기가 나오더군요. 그런 지적은 이회창씨뿐 아니라 윤석열 후보처럼 평생 검사나 법관을 했던 이들에게도 적용될 수 있지 않을까요.

“윤석열 후보도 그렇잖아요? 균형 감각이 좀 없어요. 그냥 내질러. 균형 감각을 기르려면 몇 년은 걸려야 해요. 하지만 윤석열 후보에게 기대하는 것은 그 뚝심, 신념, 추진력, 나름의 애국심이죠.”

‘YS 귀는 먼저 잡는 사람이 임자’

《김영삼 평전》을 보면 이런 얘기가 나온다.

〈1987년 어느 날 YS는 좌장인 최형우에게 “동교동에 잘하라”고 말하는 등 표정이 밝았다. 최형우가 “후보 양보각서라도 받았는가?”라고 물었다. 그러자 YS는 “DJ가 ‘김 총재, 나는 몸도 불편하고 김 총재는 연부역강하니 앞장서서 싸워줬으면 좋겠다’고 말하더군!”이라면서 “먼저 후보가 돼달라는 뜻으로 해석하고 싶다”고 했다는 것이다.

이에 대해 최형우는 “김 총재가 싸우다 쓰러지면 그때 가서 숟가락만 들고 밥상을 차지하겠다는 얘기이다. 후보를 양보하겠다는 뜻은 아닐 것이다”고 반박했다고 한다. 이 같은 일화는 유리한 입장에 있던 YS가 “양보하겠다”는 DJ의 말 한마디를 학수고대하고 있었음을 잘 드러낸다.〉

이 대목을 읽으면서 웃음이 나왔다. 1975년 5월 11일 박정희 대통령과의 여야(與野) 영수(領袖)회담에서 박정희 대통령으로부터 “김대중은 (군부의) 거부 대상이기 때문에 집권이 어렵고, 공화당에는 경상도에서 YS와 맞설 만한 인물이 없으니 김 총재가 차기 대통령이 되는 것이 아니냐?”는 말을 듣고 YS가 좋아서 어쩔 줄을 몰라 했다는 이야기가 떠올라서였다. 이 두 사례를 거론하면서 오 전 장관에게 “YS가 순진하거나, 자기가 좋은 쪽으로 생각하는 기질이 있었던 것 아니냐?”고 물어보았다. 뜻밖이다 싶을 정도로 솔직한 답변이 돌아왔다.

“YS의 결점이라고도 할 수 있는데, 귀가 얇아요. DJ나 박정희 대통령도 그걸 노리고 그렇게 얘기한 거겠지요. 솔깃한 얘기에 잘 넘어가서 ‘YS 귀는 먼저 잡는 사람이 임자’라는 말까지 있었어요. 하지만 ‘귀가 얇다’는 말은 다른 한편으로는 경청하면서 머리 회전이 빠르다, 언뜻 듣고도 바로 핵심에 도달하는 능력이 있다는 얘기이기도 합니다.”

開發獨裁와 민주화

《김영삼 재평가》에 나오는 YS나 현대사에 대한 오인환 전 장관의 인식 가운데는 개인적으로 동의하지 않는 부분도 많았다. 하지만 눈길을 끄는 부분도 있었다.

〈유신 선포 1개월 뒤 실시된 국민투표에서 찬성 1281만여 표, 반대 108만여 표가 나온 것으로 집계되었다. 찬성 지지표가 압도적으로 많이 나온 것은 관권·금권을 동원한 대규모 선전 선심 공세의 결과 때문이라고 하더라도, 고도 경제성장을 이끌어낸 ‘박정희 리더십’에 대한 국민의 기대와 신임이 컸기 때문에 가능했던 현상이었다. 사회 각계의 기득권층이나 중산층도 지지 대열에 가담하고 있었다.〉

〈전반적인 여론의 향배도 신군부 쪽이 유리했다. 야권의 정치적 파상 공세가 거셌고 정치·사회적 혼란이 오고 있었으나, 지배 연합은 어떤 분열의 조짐도 보이지 않았다. 거대한 기득권 세력으로 덩치가 커진 관료 조직, 재벌 연합과 신군부 사이에는 균열의 조짐이 잘 드러나지 않았다. 신군부가 보다 유리할 수 있었던 것은 경제성장의 꿀맛을 알기 시작한 도시 중산층들이 대규모 학생 시위에 대해 호의적이지 않았고, 시위 세력과 신군부가 정면충돌하는 상황에서 민주화가 가능할 것인가에 대해 회의적이었다는 점이다.

양김의 분열로 인해 신군부에 정권이 넘어간 것 아니냐는 통설이 일반화돼 있으나, 그것도 정확한 통찰이라 보기 어렵다. 1980년의 천하 대란 상황을 보면, 설사 양김이 단일화를 이루었다 하더라도 신군부의 벽을 넘기가 어려웠던 게 정치 현실의 실상이었다고 볼 수 있기 때문이다.〉

유신이나 신군부 집권 당시 정치 상황에 대한 이런 인식은 ‘민주 대(對) 독재’라는 흔히 보는 이분법적(二分法的)인 현대사 인식과는 상당히 다르다. 위의 대목들을 인용하면서 오 전 장관에게 물었다.

― 민주화운동이 큰 흐름을 이루고 있던 박정희 정권, 심지어 전두환 정권 당시에도 다른 한편에서는 안정과 경제발전을 가져다주는 개발독재(開發獨裁)에 대해 국민들이 일종의 묵시적(默示的) 동의(同意)가 있었던 것이 아닌가 싶습니다.

“그건 맞는 얘기입니다. 박정희 정권 때만 해도 중산층(中産層)이 없었어요. 사글셋방에 살면서 중산층을 지향하고 있던 국민들은 ‘경제성장을 하겠다고 하는데, 이들과 함께 열심히 하면 나도 집 한 칸은 마련할 수 있겠구나’ 하고 생각했어요. 우리 집도 그렇게 해서 아파트까지 마련하게 됐어요. 많은 사람이 경제성장이 고마워서 박정희를 찍은 게 사실이에요. 그리고 전두환 정권 때도 3저(低) 호황(好況)에다가 물가를 잡는 등 경제는 잘했다는 평가가 있었어요. 그런데 전두환 정권이 7년을 하고도 군부 출신들이 더 하겠다고 하니까 국민들이 ‘이건 아니다’라면서 돌아선 거지요. 그때 타이밍을 맞춰 스포트라이트를 받게 된 사람이 YS인 것이죠.”

― YS가 많은 업적에도 불구하고 거의 바닥 수준으로 저평가받고 있는 이유도 따지고 보면 그렇게 해서 우리가 웬만큼 먹고살 만하게 되었다고 생각하고 있을 때에 IMF사태를 맞았다는 데 있는 것 아닐까요.

“(조금 기운 없는 목소리로) 그건 맞아요. 여론조사를 보면 한국 국민들은 경제성장의 가치를 민주 발전보다 더 중시(重視)하고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 그것만 가지고 역사를 볼 수는 없잖아요? 더 큰 시야로 보자는 것이지요. 개인적으로는 박정희 대통령 다음에는 YS가 평가받아야 한다고 생각합니다. 그리고 왜 노무현이 2위인지는 아무리 생각해도 이해가 안 가요. 한 일이 아무것도 없잖아요? 진보 때문에 그런가요?”

“YS, 비위 관련 家臣들 두둔 안 해”

― 1997년 IMF사태 당시 YS는 김현철씨 구속으로 부인으로부터 볶이면서 국정(國政)에 의욕을 잃고 있었고, 원래부터 경제에 대해 잘 알지도 못해 밑에서 아무리 경제위기에 대해 설명을 해도 못 알아듣다가 ‘국가부도’라는 말에 화들짝 놀라서 문제의 심각성을 알게 되었다는 얘기가 있던데요.

“개인적으로 고뇌가 많았고 평형감각을 유지하기 어려운 상황이었던 것은 사실인 것 같아요. 손명순 여사는 물론 아버지 김홍조 옹도 김현철씨 구속에 대해 뭐라고 하던 때였으니…. 하지만 화들짝 놀라고 그런 것은 아니고, 경제위기에 대한 경고는 받고 있었어요. 그러면서 어떻게 하면 그런 상황을 피할 수 있을 것인가에 대한 생각도 많이 했겠지요.”

― 현직 대통령이면서도 아들을 구속까지 시킨 것을 보면, 자기편이라면 무조건 감싸고 도는 현 정권의 행태와 비교됩니다.

“YS는 위선이 없었어요. 장학로와 홍인길처럼 가족처럼 지내던 가신(家臣)들이 비위에 관련해 구속되자, 당사자들이 원망할 정도로 칼같이 끊었어요. 비위로 여론의 지탄을 받는 사람들을 두둔하거나 도와주려 하지 않았어요. 그 때문에 YS를 이기주의자라고 비난하는 사람도 있었지만, 그 같은 원칙 때문에 YS가 야당 지도자로 대성하고 대통령이 될 수 있었다고 생각합니다. DJ도 세 아들이 뇌물수수 혐의로 구속될 때, 검찰에 압력을 넣지 않았어요. 민주주의를 위해 헌신한 두 기수는 법치주의(法治主義)의 대도(大道)를 지키는 길을 택했어요. 그런 건 배워야 해요.”

― 마지막으로 한마디 해주신다면.

“어떤 분은 ‘책을 읽고 나니 YS가 일생을 민주화를 위해 투쟁했는데 민주화를 이룩한 후에 대중으로부터 팽(烹)당했다는 느낌이 들더라’고 하더군요.”

― 그건 정치인의 숙명이기도 한 것 같습니다. 이승만 대통령은 나라를 세우고 났더니, 박정희 대통령은 경제발전을 이루고 났더니, 국민들로부터 팽당했지요.

“그분들은 다 제대로 평가를 받잖아요. 저는 YS도 제대로 평가해달라는 얘기예요. 그래서 ‘김영삼 재평가’라고 역사 앞에서 당돌하게 제의한 거예요. 지난 30여 년간 아무도 이런 작업을 하려고 하지 않았어요. 저는 원래 상도동 멤버가 아니에요. 저를 두고 ‘용병(傭兵)’이라고 하는 소리도 들었어요. 하지만 저는 역사 앞에서 YS를 위해 제가 할 수 있는 최선을 다했다고 생각합니다. 그분 마음에 드실지는 모르지만, 영전(靈前)에 책을 올리고 보고를 드릴 생각입니다.”⊙

지난 10월 《월간조선》이 지령(誌齡) 500호를 기념해 유니온리서치와 함께 실시한 여론조사 중 ‘역대 대통령 평가’와 관련해서 나온 수치이다. ‘부동(不動)의 역대 대통령 평가 1위’인 박정희 전 대통령은 여전히 1위를 고수하고 있지만, 과거 60~70%를 상회(上廻)하던 것을 생각하면 많이 낮아졌다. 아마 그 시대를 기억하는 이들이 점차 줄어들고 있는 것과 관련이 있을 것이다.

이 조사에서 또 하나 눈길을 끄는 것은 김영삼 전 대통령에 대한 평가가 무척 낮다는 점이다. 그가 타도 대상으로 삼았던 박정희 전 대통령, 평생 라이벌이었던 김대중 전 대통령은 물론이고, 그가 정치에 입문시켰던 노무현 전 대통령이나 이명박 전 대통령보다도 낮다. 이제는 아득한 역사 속 인물인 이승만 전 대통령보다 약간 높은 정도이다. 여기서 굳이 인용하지는 않겠지만 다른 여론조사 결과도 대동소이(大同小異)이다. 헌정(憲政)사상 최연소(最年少) 국회의원, 최다선(最多選) 국회의원, 32년 만의 문민(文民) 대통령, 최연소 야당 총재(이준석 국민의힘 대표 등장 이전까지), 원내총무 5회 역임, 40대 기수론의 제창자, 한국 민주화운동의 상징…. 한 시대를 진동했던 거산(巨山)이 이제는 동네 야산만도 못한 존재로 내려앉아 버린 것이다.

그런 세태에 감히 항거(抗拒)하는 책이 나왔다. 《김영삼 재평가》(조갑제닷컴 펴냄). 제목이 《김영삼 평전(評傳)》도 《김영삼 전기》도 아닌, 《김영삼 재평가》다. 작정하고 ‘김영삼 대통령을 다시 봐달라’고 외치는 책이다. 저자는 오인환(吳隣煥·82). 공보처 장관으로 김영삼 전 대통령과 5년을 함께했던 이다.

이 책이 나왔다는 이야기를 들었을 때에는 솔직히 ‘김영삼? 지금 누가 김영삼에게 관심을 갖는다고…’ 하는 생각이 먼저 들었다. 그다음에 든 생각은 ‘민주화운동, 단식(斷食), 민추협, 3당 합당, 하나회 숙정, 김현철(金賢哲), IMF사태…. 김영삼에 대해 더 할 얘기가 뭐 있다고?’ 하는 것이었다.

책을 읽어보았다. 이제는 상식처럼 되어버린 ‘김영삼 폄하’에 대한 반론(反論)들은 물론 있었지만, 흔한 ‘용비어천가(龍飛御天歌)’식 평전과는 달랐다. 무엇보다도 한국 현대사의 큰 흐름에 대한 균형 잡힌 시각이 눈에 들어왔다. 이것이 오인환 전 장관을 만나 이 책과 김영삼 전 대통령(오 전 장관은 김영삼 대통령과 YS라는 표현을 혼용했으나 이하 YS로 표기)에 대해 이야기를 나누게 된 이유였다.

YS와의 만남

|

| 《김영삼 재평가》 |

“그보다 먼저 YS와의 관계부터 이야기해야 할 것 같아요. 1992년 초 《한국일보》 주필로 있을 때였는데, 이원종(李源宗) 비서(후일 정무수석비서관 역임)와 만났을 때 ‘당신들, 지금 하는 걸 보면 야당 때와 똑같다. 골목에서 조금 큰 상점 하던 사람이 별안간 큰 마트를 경영하게 되었는데, 그래가지고서야 감당할 수 있겠느냐’고 말했어요. 사람을 보완해야 한다는 충고였지요. 그런데 며칠 후 YS가 만나자고 하더군요.”

― YS와는 원래부터 아는 사이였습니까.

“원래 저는 사회부 기자 출신이었어요. 사회부장을 마치고 정치부장이 된 후 YS와 수인사를 했고, 이후 몇 차례 식사를 같이한 적이 있을 뿐이었습니다. 흔히 말하는 ‘YS장학생’은 아니었어요.”

― YS가 뭐라고 하던가요.

“자기와 큰일을 같이하자고 하더군요. 사회부 기자들이 원래 정치적 야심이 없는 골수 기자들이잖아요? ‘밖에서 필요하면 돕겠지만, 정치권에 가는 것은 제게 맞지도 않고, 원하지도 않는다’라고 바로 고사(苦辭)했습니다. 집으로 돌아와서 아내에게 이 이야기를 했더니, ‘왜 거절했느냐?’고 하더군요. ‘당신은 신문사에서 올라갈 만큼 올라갔고, 이제는 칼럼 쓰는 자리밖에 없지 않으냐. YS를 도와서 대통령으로 만들고 민주화 완성하는 데 도움이 된다면, 그것도 큰일 아니냐’고 해요.”

― 대단하네요.

“그때 아내가 약국을 하고 있었는데, 생활비는 자기가 댈 테니 해보라고 하더군요. 그래서 YS에게 다시 연락을 해서 캠프에 들어가는 것을 수락했지요.”

공보처 장관

― YS의 언론관은 어땠습니까.

“사실 YS와 DJ(김대중)는 언론이 키워준 거였어요. 그들이 한마디 하면 열 마디로 키워줬고, 평범한 재야(在野) 지도자로 그칠 수 있던 분들을 전국적 지도자로 만들었지요. 그래서 YS가 대통령이 되자 언론은 기세등등했어요. 이제 문민정부가 들어섰으니 군사정권 시절과는 달리 쓰고 싶은 것을 마음대로 쓰겠다는 것이었지요.

반면에 YS는 언론의 힘이 분출하는 것을 보았기 때문에, 경계하는 마음도 있었어요. 언론이 자기에게는 대들지 않기를 바랐지요. 또 언론이 군부(軍部)와 밀착해서 사세(社勢)를 확장했고, 민주화운동 시기에 양지(陽地)쪽에 있었다는 시각도 갖고 있었어요.”

― 언론인 출신으로 공보처 장관을 맡아서 YS와 언론 사이에서 고생이 많았겠네요.

“과거의 공보처 장관들은 언론을 통제하는 악역(惡役)을 맡았어요. 저는 그런 핍박받던 시절에 평기자에서부터 사회부장, 정치부장, 편집국장까지 다 했잖아요. ‘나는 과거와는 반대로 해야겠다’고 생각했습니다. ‘통제가 아니라 협조라는 개념으로 하겠다. 최선을 다하되 안 되면 그만둔다’는 생각이었지요. 어차피 신문사 그만둔 후에는 책을 쓰면서 말년을 보내면 된다는 생각이었으니까…. 나름 원칙을 세웠습니다.”

― 어떤 원칙입니까.

“언론과 정부 사이에서 대화와 소통(疏通)의 창구가 되고 완충역 내지 방파제 역할을 하자는 것이었습니다. 정부 입장에서 언론과 협조를 하고 말릴 것은 말리면서 대통령을 지키되, 다른 한편에서는 언론의 입장에서 대통령에게 여론을 전하고 언론의 자유를 보장하도록 해야겠다고 다짐했습니다. 장관으로 일하는 동안 점심이고 저녁이고 할 것 없이 언론인들과 만나 소통했어요.”

― 어려운 점은 없었습니까.

“언론 보도 때문에 몇 번 ‘장관이 대처를 잘못한다’고 기합을 받은 적이 있죠. 한번은 누가 뭐라고 보고를 했는지, 대통령(YS)이 ‘오 장관, 맨날 술 먹고 다닌다며?’라고 하더군요.”

― 뭐라고 대답했습니까.

“‘저도 술이 몸에 안 좋다는 걸 잘 아는 나이입니다. 그런데도 술을 먹고 다니는 것은 누구를 위해서 그러는 것이겠습니까’라고 했죠. 더 이상 뭐라고 하지 않더군요.”

李承晩·朴正熙 評傳도 써

|

| 오인환 전 공보처 장관은 YS 정권 내내 장관 자리를 지켰다. 1994년 1월 3일 장·차관 신년하례회에서 김영삼 대통령 부부에게 인사하는 오인환 장관. |

“비결이라기보다는 YS가 제 전략의 핵심을 꿰뚫어 봤던 것 같아요. ‘오인환이가 소규모 전투에서는 지기는 해도, 철학과 뚝심이 있어 전쟁에서는 지지 않는다’고 본 것이겠지요. 그렇게 해서 5년간 공보처 장관을 지냈는데, 사실 이것이 《김영삼 재평가》를 쓰게 된 개인적 이유이기도 합니다.”

― 무슨 의미입니까.

“5년간 장관을 하면서 ‘최장수 장관’이라는 타이틀을 얻었으니, YS 정권이 좋은 평가를 받았다면 제게 얼마나 긍지가 됐겠습니까? 아쉽게도 IMF사태로 인해 그러지를 못했지요. 그런데 가만히 생각해보니 ‘내 마음이 이런데, YS는 오죽할까’ 하는 생각이 들더군요. 그분에게는 ‘박정희보다 더 높은 평가를 받는 유능한 대통령이 되고 싶다’는 생각이 있었을 것입니다. 제가 아는 YS는 정말 열심히 일했고, 경제 때문에 노심초사(勞心焦思)했어요. IMF사태 때에는 얼굴이 얼마나 초췌하던지…. YS 정권의 ‘최장수 장관’이라는 긍지와 YS에 대한 보은(報恩)의 마음에서 YS의 참모습과 업적을 제대로 알려 재평가받도록 해야겠다는 생각을 하게 된 것입니다. 그러면서 상도동 출입을 그만두었습니다.”

― 왜요.

“사실 제가 원래부터 YS를 잘 아는 게 아닌데, 그런 책을 쓸 수 있을까 하는 생각이 들었습니다. 다른 한편으로는 제대로 된 평전을 쓰기 위해서는 오히려 YS를 멀리서 봐야겠다는 생각이 들었습니다. 역사 공부도 좀 더 해야겠다 싶었고요. 그래서 YS 평전을 쓰기에 앞서 조선 시대에 대한 책 두 권과 이승만·박정희 전 대통령에 대한 책을 썼습니다. 일종의 몸풀기였다고 할까요. 각각 2년 정도면 될 줄 알았는데, 각각 5년 정도 걸렸어요.”

YS, “아직도 이승만이야?”

그렇게 해서 나온 책이 《조선왕조에서 배우는 위기관리의 리더십》(2003), 《고종시대의 리더십》(2008), 그리고 《이승만 평전-이승만의 삶과 국가》(2013)였다. 《박정희 평전-박정희 리더십의 실체》도 써놓았지만, 아직 출간은 되지 않았다.

― 장관님이 자신의 평전을 준비하고 있다는 사실을 YS는 알고 있었나요.

“《이승만 평전》을 다 써갈 무렵이던 2010년경 서울대 행정대학원에서 강연을 하면서 ‘IMF사태와 관련해서 YS에게 정치 도의적 책임은 있을지 몰라도 법적 책임은 없다’고 말한 적이 있어요. 이게 조그맣게 보도가 됐는데 YS가 그걸 보고서는 전화를 걸어왔어요.”

― 뭐라고 하던가요.

“‘오 장관, 명강의를 했다며? (상도동에) 한번 들러’라고 하더군요. 안 갔습니다. 제가 《이승만 평전》을 쓰고 있다는 걸 알고는, 몽니를 부렸어요.”

― 어떻게요.

“황인성(黃寅性) 내각 때의 각료들 모임에 나갔더니, ‘요즘 뭐해? 아직도 이승만이야?’라고 하더군요. 측근들에게는 종종 ‘오 장관의 나이가 올해 몇이지?’라고 묻곤 했대요. 자기 평전을 언제쯤 쓰느냐는 얘기였지요. 《이승만 평전》이 나온 후에 그걸 들고 상도동에 가서 ‘대통령님 평전은 이보다 더 크게 쓰도록 하겠습니다’라고 약속드렸어요.”

매력의 정치인 YS

|

| YS는 원내총무를 5차례 역임했다. 1968년 5월 김진만 공화당 원내총무와 향토예비군법 문제를 논의하고 있는 YS. 사진=조선DB |

“책에도 썼지만, 정치인들이 YS를 좋아했던 이유와 같을 거예요.”

여기서 잠깐 《김영삼 재평가》의 해당 부분을 인용해보자.

〈호남형(好男形)의 풍모에 온화한 분위기인 장년의 YS에게는 사람이 많이 몰렸다. YS와 깊은 대화를 나누는 동년배이자 민주당 원로인 김수한 전 국회의장은 YS에 대해 “천진난만한 동심(童心) 같은 것을 가지고 있었고 그 때문에 사람들이 몰린 것 같다”고 평했다. 김수한은 정치인으로서는 드물게 순진해 보이고 순수해 보이기도 하는 YS의 인력(引力)을 매력의 포인트로 보고 있었다.… YS에 대한 촌평(寸評) 가운데 TK의 마당발 김윤환이 언론계 중진 출신다운 감각으로 말했다는 “YS의 매력은 여백(餘白)이 있기 때문이다”는 표현이 가장 돋보인다.

‘여백’은 인간으로서의 YS의 개성(Personality)과 정치인으로서의 포용성을 동시에 설명할 수 있는 단어이기 때문이다.

그렇지만 여백만으로는 많은 사람을 끌어모으지 못한다. YS는 마주 앉아 대화하는 상대를 끌어들이는 강한 인력을 가지고 있는 인물이다. 그 인력의 정체는 아마도 단정한 용모에서 은은하게 뿜어져 나오는 카리스마라 할 수 있다. 그의 인력에 끌리는 사람들이 YS의 여백을 채워주고 싶은 충동을 느끼게 된다고 할까?

실제로 수많은 정치인, 학자, 언론인을 위시한 지식인들이 YS의 여백을 메워주기 위해 많은 얘기를 해주었고, YS는 진지하게 경청하는 모드였다. 경청하는 자세가 YS의 성공 비결이 되었다. YS가 자신의 조언(助言)이나 충고를 받아들여 정책에 반영했다고 기억하는 사람들이 의외로 많다.〉

오인환 전 장관은 “YS는 용모에서부터 압박감·위압감을 주지 않고 편안한 느낌을 주었고, 늘 경청(傾聽)하는 자세였던 반면, DJ는 속사포처럼 자신이 아는 것을 과시하는 스타일이었다”면서 “YS의 매력과 친화력은 남자들에게도 인기가 있었고, YS는 그것을 최대한 활용했다”고 말했다.

“李承晩·朴正熙·YS는 훌륭한 사람”

― 노태우 대통령 시절, YS와 박철언(朴哲彦) 장관, YS와 노태우 대통령의 충돌을 다룬 기사들을 보면, 언론이 YS를 편애(偏愛)했던 것이 아닌가 하는 생각마저 들 정도입니다.

“내각제 각서 파문이 일어났을 때, YS는 당황해서 며칠간 두문불출(杜門不出)했어요. 하지만 여론은 YS를 탓하는 분위기가 아니었어요. 오히려 군부 및 그 추종 세력이 YS를 공격하고 있다고 생각하는 여론이 다수(多數)였어요. 노태우 대통령도 정치공작이라면 일가견이 있는 사람이었는데, 그게 먹혀들지 않았어요. 만일 YS를 탓하는 여론이었다면 노태우·박철언 두 사람이 물결을 탔겠지만, 그 덕분에 오히려 YS가 역공(逆攻)을 할 수 있었지요.”

― 여론은 왜 YS 편이었을까요.

“민주화를 바라는 열망이 권위주의(權威主義) 정권 시절 내내 YS와 DJ를 통해 발산되었습니다. YS나 DJ라고 해서 잘못이 왜 없었겠어요? 하지만 그들에게 웬만한 허물이 있어도 민주화를 위해 덮고 그들을 밀어주자는 분위기가 있었어요. 그런 분위기가 3당 합당 이후에도 이어진 거죠.”

― YS는 한마디로 어떤 사람입니까.

“훌륭한 사람입니다.”

‘조금 싱거운 얘기네’라고 내심 생각하고 있는데, 오인환 장관이 이렇게 덧붙였다. “저는 JP나 DJ는 훌륭하다고 생각하지 않습니다. 하지만 이승만 대통령, 박정희 대통령, YS는 훌륭하다고 생각합니다.”

― YS는 어떤 점이 그렇게 훌륭합니까.

“YS는 위선적(僞善的)이지 않았어요. 정직하고 청렴했습니다. 자기가 돈을 만지지도, 정치자금을 챙기지도 않았어요. 홍인길 비서(YS 시절 총무비서관 역임)가 정치자금을 다루었는데, 그 돈은 전부 다른 사람들에게 나누어 주었지요. YS도 홍인길 비서에게 돈을 타서 썼어요. 공수래공수거(空手來空手去)였습니다. 사실 정치인 중에서 거만의 재산을 만들고, 그 덕분에 자손들이 잘사는 사람들도 많잖아요? 한마디로 YS는 인성(人性)이 좋은 사람이었어요. 그리고 민주화 투쟁을 하던 시기에 YS만큼 목숨을 걸고 한 사람이 누가 있습니까?”

― 이승만 전 대통령은 어떤 점이 훌륭했다고 봅니까.

“식견(識見)과 안목이 대단히 탁월했지요. 애국심도 대단했고요. 그분은 기도할 때마다 민족을 얘기했다고 하잖아요? 그런 걸 따라갈 수 있는 사람이 없지요. 그분을 욕하는 사람도 있지만, 그런 식견, 애국심, 소신이 있었기에 대한민국을 건국할 수 있었던 것이겠지요.”

― 박정희 전 대통령의 훌륭한 점은 무엇입니까.

“‘내 무덤에 침을 뱉어라’라고 했잖아요? ‘결과로 얘기하자. 결과는 좋게 낼 수 있다’는 확신이 있었지요. 보통 정치가에게 없는 혜안(慧眼), 추진력, 불퇴전(不退轉)의 투지(鬪志)가 있었어요. 아무나 그렇게 할 수 있는 게 아니죠. 그랬기에 경제발전이 가능했고, 이 나라가 이만큼 온 것 아닙니까.”

YS의 현장제일주의

|

| 1987년 2월 25일 민추협이 개최한 ‘고문폭로대회’에 참석한 YS. YS는 언제나 민주화 투쟁의 현장을 지켰다. 사진=조선DB |

“현장제일주의(現場第一主義)입니다. YS는 민주화 투쟁을 하면서 정치적으로 어려움이 찾아와도 한 번도 서울을 떠나지 않았어요.

박정희 대통령이 유신을 선포했을 때, YS는 미국 하버드대학 동아시아연구소의 초청으로 미국을 방문 중이었습니다. 손명순 여사가 국제전화를 걸어 서울의 정세를 전해준 후 당분간 귀국하지 말고 사태를 관망하자고 했고, 초청자 측의 라이샤워, 코헨 교수도 ‘서울 가면 위험하다’면서 귀국을 적극 만류했어요. 하지만 YS는 ‘대통령을 하겠다고 나섰던 사람이다. 나 혼자의 안전을 위해 나라와 국민을 팽개칠 수 없다’면서 귀국길에 올랐고, 귀국하자마자 기관원들에 의해 연행돼 자택에 연금(軟禁)되었습니다. 반면에 DJ와 이철승(李哲承)은 사태를 더 관망해봐야 한다면서 귀국하지 않았지요.”

― 1980년대 중반 직선제(直選制) 개헌 투쟁 때에 YS가 닭장차에 실려 가던 기억이 납니다.

“그 시절 최루탄이 터지고 다 도망가도 버티고 있는 YS를 보면서 많은 이가 ‘독한 사람’이라고 했다고 합니다. ‘정치 상황이 나빠지면 현장에서 싸운다’는 것은 YS의 가장 큰 원칙이었습니다. 성격은 다르지만 현장제일주의라는 점에서 YS는 박정희 대통령과 비슷한 면이 있었어요.”

― 민주화, 민주화하는데, YS가 생각한 민주화는 무엇이었습니까.

“한마디로 ‘독재 종식시키고 자유민주주의 하자’는 것이었습니다. 그러나 방법은 비폭력(非暴力)이어야 한다는 것이었습니다. 비혁명적인 방법으로 민의(民意)에 따르는 진짜 민주주의를 하자고 주장했던 사람이 YS였습니다. 1979년 신민당 총재직을 빼앗기고 국회에서 제명당하는 상황에서도 YS는 부산으로 내려가지 않았어요. 내려가서 불을 지를 수 있었지만(선동할 수 있었다는 의미-기자 주) 그렇게 하지 않았어요. 이 부분은 평가받을 만하다고 생각합니다. 반면에 DJ는 폭력혁명을 주장하는 것이 아닌가 하는 의심을 많이 받았지요.”

“민주화 투쟁의 주도자는 YS”

|

| 1979년 10월 4일 국회의원직을 제명당한 뒤 의사당에 홀로 앉아 있는 YS. 그의 의원직 제명은 부마사태와 10·26사태로 이어졌다. 사진=조선DB |

“두 분이 동지이자 라이벌이었다는 건 널리 알려진 것이지요. 하지만 30년 동안의 민주화 투쟁 과정에서, ‘가장 기여도가 높은 민주 인사가 누구였나?’를 묻는다면, 관계 기록이나 증언들을 종합해 볼 때, 역시 YS라고 생각합니다. 물론 납치사건, 투옥(投獄), 사형선고, 망명(亡命) 등을 겪으면서 ‘한국 민주화운동의 상징’이 된 DJ의 역할도 컸지만, 앞에서도 말한 것처럼 투쟁 현장을 떠나지 않고 일관되게 민주화 투쟁에서 주도적 역할을 해온 사람은 YS였습니다.”

― 그렇지요.

“부마(釜馬)사태가 일어난 것도 YS 때문이었습니다. 10·26사태 당시 만찬에서 박정희 대통령, 김재규(金載圭) 중앙정보부장, 차지철(車智澈) 경호실장이 내내 나눈 이야기가 YS와 부마사태에 대한 것이었습니다.

|

| YS는 1983년 5월 18일부터 단식투쟁을 감행, 꺼져가던 민주화운동의 불씨를 되살렸다. 사진=조선DB |

민추협(민주화추진협의회)을 만든 것도, 1985년 신한민주당을 만든 것도, 2·12총선 참여를 결정해 승리한 것도 YS였습니다. DJ는 민추협이나 2·12총선 참여를 반대했었죠.”

DJ가 민추협이나 2·12총선 참여에 반대했다는 것은 잘 알려진 사실이다. 기자도 김상현·정대철 전 의원 인터뷰 등에서 이 사실을 여러 번 확인한 바 있다. DJ도 내심 그 점을 인정했는지 방대한 《김대중자서전》에서 이에 대한 기술(記述)은 소략하기 짝이 없다. 《김영삼 재평가》에는 이와 관련 재미있는 얘기가 나온다.

〈퇴임 후에야 YS는 DJ와 다투던 비화를 일부 측근에게 털어놨다. YS와 DJ는 단둘이서 심하게 언쟁도 하곤 했는데, 하루는 화가 난 YS가 “내가 단식하고 민추협 결성할 때 니는 미국에서 뭐 한 게 있노? 이제 와서… 숟가락 들이대면 다냐?”고 윽박질렀고, DJ는 대답을 못 했다고 한다.〉

3당 합당

|

| 1990년 1월 22일 3당 합당을 선언하는 김영삼 통일민주당 총재, 노태우 대통령, 김종필 신민주공화당 총재. YS와 JP의 자세가 대조적이다. 사진=조선DB |

“1992년 대통령 선거에서 YS는 DJ에게 8%의 차이로 승리했습니다. 당시 대선을 치르면서 흥미롭게 느꼈던 것은 언론이 야당 대표인 DJ가 아니라 여당 대표 YS에게 포커스를 맞추었다는 점입니다. 이는 ‘YS장학생’들의 작용 때문이 아니었습니다. 국민들은 YS가 3당 합당 후 여당 내에서 내각제 개헌을 추진하는 군부 세력과 싸워온 것을 민주화 투쟁을 계속한 것으로 여기고 있었습니다. 민주화 투쟁의 산물인 직선제 헌법하에서 YS를 밀어주는 것을 민주화의 완성으로 본 것이죠. 물론 YS도 그런 생각으로 3당 합당을 했던 것이고요. DJ는 나중에 YS의 그런 전략을 벤치마킹합니다.”

― 무슨 의미입니까.

“DJ는 영국에서 돌아와 정계로 복귀하면서 지역등권론(地域等權論)을 주장, 재기(再起)에 성공합니다. 호남을 대표하는 자신과 충청권을 대표하는 JP가 손을 잡고 영남패권주의를 종식시키자는 것이 DJP연대(連帶)였잖습니까? 이는 3당 합당의 논리를 역(逆)으로 적용한 것이었지요. YS에게 도전하면서 성장했던 이회창(李會昌) 후보는 이때 YS의 도움을 받았어야 했는데 그에 대한 통찰이나 전략이 없었어요. YS는 ‘그러면 혼자서 잘해보라’면서 쏙 빠져버렸고, 결국 DJP연대가 승리를 거두면서 DJ는 YS 시대 이후 역사의 고삐를 잡았습니다. 그 이후 우리나라의 정치구도는 DJ의 ‘지역등권론’의 변형이었다고 생각합니다.”

― 어떤 점에서 그렇습니까.

“DJ는 2002년 대선에서 영남+호남+진보좌파라는 구도를 만들어 노무현 후보를 대통령으로 만드는 데 성공했습니다. 저는 이를 ‘신(新)등권주의’라고 봅니다. 그에 대한 전략이 없었던 이회창 후보는 당하고 말았지요. 보수(保守)의 비극이었습니다.

2007년 대선에서는 ‘신등권주의’ 구조를 무시하고 호남 출신인 정동영(鄭東泳) 후보가 나섰다가 호남 대(對) 영남 구도가 되면서 이명박 후보에게 나가떨어졌습니다. 2012년 대선에서는 다시 경남 출신인 문재인(文在寅) 후보가 나서면서 2002년과 같은 ‘신등권주의’ 구조가 만들어졌습니다. 문재인 후보는 2002년에는 패했지만 민노총 등의 강력한 지원을 받은 데다가 보수 쪽이 홍준표(洪準杓)와 유승민(劉承旼)으로 갈라진 덕분에 2017년에 결국 대통령이 됐습니다.

오늘날 지역감정이 과거보다 덜하다는 얘기도 있지만, 정치 현실은 지역연대가 재미를 보고 있는 것은 사실이에요. 호남은 똘똘 뭉치는데, 경남과 충청은 애매한 입장이고, 유일하게 버티는 것이 대구와 경북입니다. 보수는 이에 대한 전략 없이 각개약진하고 있어요. 그런 점에서 윤석열(尹錫悅) 국민의힘 후보는 흥미로워요.”

“윤석열, 3金 연상케 하는 면 있어”

― 어떤 점에서 그렇습니까.

“왜 윤석열이 떴냐? 배짱과 뚝심이 있고 용감합니다. 겁이 없고 맷집이 좋습니다. 왕년의 YS를 연상케 합니다. 사시(司試) 9수(修) 끝에 합격한 엄청난 끈기를 보면 인동초(忍冬草) DJ를 연상케 하고, 게다가 충청도 맹주 JP(김종필)의 고향 후배이기도 합니다. 이런 것들이 합쳐져서 사람들이 ‘저 사람이면 한번 해볼 만하다’고 생각하는 거예요.”

― 3김 모두와 비견하다니 너무 크게 본 것 아닙니까.

“그렇게 보이는 면이 있다는 얘기지요. 막상 출마한다고 해서 보니 물건이 안 되고 실망스러운 부분들도 있고요. 하지만 ‘그래도 야당 후보가 이렇게까지 여당 후보와 대등하거나 앞서게 되는 트렌드를 만들어준 것은 윤석열 아니냐?’라는 생각에서 보수들이 윤석열 후보를 지지하는 것 아닙니까? 윤 후보는 타이밍이 맞았어요.”

― 과거 민주화라는 대세 속에서 YS나 DJ에게 사소한 잘못이 있어도 국민들이 그냥 넘어가 주었던 것처럼, 정권교체라는 대세 속에서 윤석열 후보를 국민들이 지지하고 있다는 의미인가요.

“맞아요. YS도 말실수가 잦았던 것처럼 윤석열 후보가 말실수가 있잖아요? 하지만 큰일을 맡길 사람이라고 생각하니까 자질구레한 실수는 눈에 띄지 않는 거예요. 앞으로 윤석열 후보가 해야 할 일이 있어요.”

― 무엇입니까.

“우리나라 보수는 극우(極右), 군부 추종 세력이 많습니다. 중도보수는 아주 약하고 결집력도 없어요. YS는 중도보수였습니다. 과거의 정통 야당이 진보와 보수로 갈라진 겁니다. 민주당의 정통이 어느 사이에 진보로 가 있는 거예요. 이건 1950년대 민주당 이래 정통 야당의 전통이 아니죠.”

“YS는 中道保守”

― 그렇지요.

“원래 민주당은 보수 야당이거든요. 그러면서 그 안에서 한쪽에는 진보 성향의 DJ가, 다른 한쪽에 중도보수 성향의 YS가 있었던 것입니다. 그러다가 YS가 역사의 무대에서 사라진 후 DJ의 진보가 새끼를 까면서 이렇게 차지하게 된 거예요. 윤석열 후보는 중도보수 야당의 전통을 살리고 비전을 주는 역할을 해야 합니다.”

― DJ가 586운동권들을 끌어들이면서 과거의 민주당이 이렇게 변질되었지요.

“DJ가 진보였다고는 하지만, 이렇게 빨갛지는 않았어요.”

― DJ와 YS의 이념적 정체성(正體性)은 어떠했다고 봅니까.

“당시 DJ는 진보적이라는 소리를 들었고, 군부는 그가 좌파(左派)라고 걱정하기도 했습니다. DJ는 정치적 생존을 위해서 그런 성향을 드러내지는 못하고 자기는 보수라고 했잖아요. DJ 안에는 보수와 진보가 공존(共存)했던 셈이죠.”

― YS는요.

“YS는 보수라고는 하지만 군부 출신들과는 결이 달랐지요. 중도보수라고 할까? 그랬기 때문에 중도좌파도 수용할 수 있었지요. YS는 정치를 하면서 좌파정책을 수용해서 정책의 범위를 넓히려고 나름 노력을 했어요. 전교조를 인정하고 전노협(전국노동조합협의회·민노총의 전신)에 대해서도 전향적으로 대처해 보수로부터 비판을 받기도 했죠. 우리 정치는 좌우(左右)가 상대의 정책을 수용하고 때로는 베끼기도 하면서 발전해온 측면이 있어요. 그런 점에서 YS가 유연성이 있었다고 봅니다. 한완상(韓完相)·김정남(金正男)씨 등을 과감하게 기용한 것도 긍정적인 측면이 있는데, 극우 세력의 집중공세 때문에 여의치 않은 결과가 나오기도 했죠.”

― YS와 DJ의 그런 차이는 태생적(胎生的)인 것일까요, 아니면 정치적 환경의 차이 때문이었을까요.

“태생적인 것이라고 봐야죠. DJ는 -박정희 정권 시절에 다 뒷조사가 됐다고 하는데- 청년 시절에 조금 그런 게 있었고(좌파 경력을 말하는 듯. 오인환 전 장관은 인터뷰 내내 DJ에 대해 비판적인 것으로 여겨질 만한 표현은 무척 삼갔다-기자 주), 반면에 YS는 전형적인 부르주아였지요. 어머니가 간첩에게 피살된 것 때문에, YS는 반공(反共)이에요. 그래서 남북 관계에서 경직성이 있었지요.”

― 취임사에서 ‘동맹이 민족을 앞설 수 없다’고 하고, 비전향 장기수(長期囚) 이인모를 북송(北送)한 걸 보면, YS는 북한에 대해 나이브한 인식을 갖고 있었던 것 아닙니까.

“그건 한완상·김정남 같은 사람들의 영향을 받아서 그런 건데, YS가 실험을 한 거죠. 그런데 북한이 NPT(핵확산방지조약)를 탈퇴하니 ‘핵을 가진 자와 악수할 수 없다’면서 강경보수로 방향을 홱 틀었죠. 그 바람에 대북(對北)정책이 냉탕(冷湯) 온탕(溫湯)을 오간다는 비판도 많이 받았는데, 그건 극우 세력이 YS가 못마땅하니 그런 것이죠.”

타이밍과 사람

|

| 1971년 제7대 대선을 앞두고 YS는 ‘40대 기수론’을 제창했지만, 신민당 대통령 후보 자리는 DJ가 차지했다. 사진=조선DB |

“제일 중요한 것은 ‘계기’, 타이밍이었다고 생각합니다. YS의 40대 기수론은 유진오(兪鎭午) 당수가 건강 때문에 퇴진하고, 유진산(柳珍山) 당수는 ‘사쿠라’ 시비 때문에 상처를 받아서 신민당에 리더가 없을 때에 나왔습니다. 게다가 당시 야당 내에서 경력 면에서 원내총무를 다섯 번이나 한 YS를 능가할 사람은 없었습니다. 그런 사람이 앞장서서 치고 나가고, DJ와 이철승까지 가담하니 금방 대세(大勢)가 된 것이죠.”

― 타이밍이 중요하다는 얘기군요.

“타이밍과 사람이죠. 이회창씨가 실패한 것은 우선 타이밍이 안 됐어요. DJ가 ‘지역등권론’이라는 전략을 세워서 강력한 후보로 부상(浮上)하는데 ‘3김 시대 끝났다’는 주장으로 그걸 제압할 수 없었던 거지요.

현재 진행형이기는 하지만 이준석 국민의힘 대표는 타이밍이 맞는 것 같아요. 20대, 30대가 ‘586 때문에 못 해 먹겠다’고 하고 있잖아요. 역사 흐름의 타이밍이 제일 중요한 것 아닌가 싶어요. 잘만 하면 프랑스의 마크롱처럼 될 수도 있다고 봅니다.”

― 책을 보면 YS가 ‘균형 감각이 모자라고 다양한 사람을 포용해야 하는 조직 생활에 맞지 않는다’는 반대론을 무릅쓰고 이회창씨를 총리로 기용했다는 얘기가 나오더군요. 그런 지적은 이회창씨뿐 아니라 윤석열 후보처럼 평생 검사나 법관을 했던 이들에게도 적용될 수 있지 않을까요.

“윤석열 후보도 그렇잖아요? 균형 감각이 좀 없어요. 그냥 내질러. 균형 감각을 기르려면 몇 년은 걸려야 해요. 하지만 윤석열 후보에게 기대하는 것은 그 뚝심, 신념, 추진력, 나름의 애국심이죠.”

‘YS 귀는 먼저 잡는 사람이 임자’

《김영삼 평전》을 보면 이런 얘기가 나온다.

〈1987년 어느 날 YS는 좌장인 최형우에게 “동교동에 잘하라”고 말하는 등 표정이 밝았다. 최형우가 “후보 양보각서라도 받았는가?”라고 물었다. 그러자 YS는 “DJ가 ‘김 총재, 나는 몸도 불편하고 김 총재는 연부역강하니 앞장서서 싸워줬으면 좋겠다’고 말하더군!”이라면서 “먼저 후보가 돼달라는 뜻으로 해석하고 싶다”고 했다는 것이다.

이에 대해 최형우는 “김 총재가 싸우다 쓰러지면 그때 가서 숟가락만 들고 밥상을 차지하겠다는 얘기이다. 후보를 양보하겠다는 뜻은 아닐 것이다”고 반박했다고 한다. 이 같은 일화는 유리한 입장에 있던 YS가 “양보하겠다”는 DJ의 말 한마디를 학수고대하고 있었음을 잘 드러낸다.〉

이 대목을 읽으면서 웃음이 나왔다. 1975년 5월 11일 박정희 대통령과의 여야(與野) 영수(領袖)회담에서 박정희 대통령으로부터 “김대중은 (군부의) 거부 대상이기 때문에 집권이 어렵고, 공화당에는 경상도에서 YS와 맞설 만한 인물이 없으니 김 총재가 차기 대통령이 되는 것이 아니냐?”는 말을 듣고 YS가 좋아서 어쩔 줄을 몰라 했다는 이야기가 떠올라서였다. 이 두 사례를 거론하면서 오 전 장관에게 “YS가 순진하거나, 자기가 좋은 쪽으로 생각하는 기질이 있었던 것 아니냐?”고 물어보았다. 뜻밖이다 싶을 정도로 솔직한 답변이 돌아왔다.

“YS의 결점이라고도 할 수 있는데, 귀가 얇아요. DJ나 박정희 대통령도 그걸 노리고 그렇게 얘기한 거겠지요. 솔깃한 얘기에 잘 넘어가서 ‘YS 귀는 먼저 잡는 사람이 임자’라는 말까지 있었어요. 하지만 ‘귀가 얇다’는 말은 다른 한편으로는 경청하면서 머리 회전이 빠르다, 언뜻 듣고도 바로 핵심에 도달하는 능력이 있다는 얘기이기도 합니다.”

開發獨裁와 민주화

|

| 1980년 5·17 이후 YS는 가택연금에 처해졌다. 사진=김영삼민주센터 |

〈유신 선포 1개월 뒤 실시된 국민투표에서 찬성 1281만여 표, 반대 108만여 표가 나온 것으로 집계되었다. 찬성 지지표가 압도적으로 많이 나온 것은 관권·금권을 동원한 대규모 선전 선심 공세의 결과 때문이라고 하더라도, 고도 경제성장을 이끌어낸 ‘박정희 리더십’에 대한 국민의 기대와 신임이 컸기 때문에 가능했던 현상이었다. 사회 각계의 기득권층이나 중산층도 지지 대열에 가담하고 있었다.〉

〈전반적인 여론의 향배도 신군부 쪽이 유리했다. 야권의 정치적 파상 공세가 거셌고 정치·사회적 혼란이 오고 있었으나, 지배 연합은 어떤 분열의 조짐도 보이지 않았다. 거대한 기득권 세력으로 덩치가 커진 관료 조직, 재벌 연합과 신군부 사이에는 균열의 조짐이 잘 드러나지 않았다. 신군부가 보다 유리할 수 있었던 것은 경제성장의 꿀맛을 알기 시작한 도시 중산층들이 대규모 학생 시위에 대해 호의적이지 않았고, 시위 세력과 신군부가 정면충돌하는 상황에서 민주화가 가능할 것인가에 대해 회의적이었다는 점이다.

양김의 분열로 인해 신군부에 정권이 넘어간 것 아니냐는 통설이 일반화돼 있으나, 그것도 정확한 통찰이라 보기 어렵다. 1980년의 천하 대란 상황을 보면, 설사 양김이 단일화를 이루었다 하더라도 신군부의 벽을 넘기가 어려웠던 게 정치 현실의 실상이었다고 볼 수 있기 때문이다.〉

유신이나 신군부 집권 당시 정치 상황에 대한 이런 인식은 ‘민주 대(對) 독재’라는 흔히 보는 이분법적(二分法的)인 현대사 인식과는 상당히 다르다. 위의 대목들을 인용하면서 오 전 장관에게 물었다.

― 민주화운동이 큰 흐름을 이루고 있던 박정희 정권, 심지어 전두환 정권 당시에도 다른 한편에서는 안정과 경제발전을 가져다주는 개발독재(開發獨裁)에 대해 국민들이 일종의 묵시적(默示的) 동의(同意)가 있었던 것이 아닌가 싶습니다.

“그건 맞는 얘기입니다. 박정희 정권 때만 해도 중산층(中産層)이 없었어요. 사글셋방에 살면서 중산층을 지향하고 있던 국민들은 ‘경제성장을 하겠다고 하는데, 이들과 함께 열심히 하면 나도 집 한 칸은 마련할 수 있겠구나’ 하고 생각했어요. 우리 집도 그렇게 해서 아파트까지 마련하게 됐어요. 많은 사람이 경제성장이 고마워서 박정희를 찍은 게 사실이에요. 그리고 전두환 정권 때도 3저(低) 호황(好況)에다가 물가를 잡는 등 경제는 잘했다는 평가가 있었어요. 그런데 전두환 정권이 7년을 하고도 군부 출신들이 더 하겠다고 하니까 국민들이 ‘이건 아니다’라면서 돌아선 거지요. 그때 타이밍을 맞춰 스포트라이트를 받게 된 사람이 YS인 것이죠.”

― YS가 많은 업적에도 불구하고 거의 바닥 수준으로 저평가받고 있는 이유도 따지고 보면 그렇게 해서 우리가 웬만큼 먹고살 만하게 되었다고 생각하고 있을 때에 IMF사태를 맞았다는 데 있는 것 아닐까요.

“(조금 기운 없는 목소리로) 그건 맞아요. 여론조사를 보면 한국 국민들은 경제성장의 가치를 민주 발전보다 더 중시(重視)하고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 그것만 가지고 역사를 볼 수는 없잖아요? 더 큰 시야로 보자는 것이지요. 개인적으로는 박정희 대통령 다음에는 YS가 평가받아야 한다고 생각합니다. 그리고 왜 노무현이 2위인지는 아무리 생각해도 이해가 안 가요. 한 일이 아무것도 없잖아요? 진보 때문에 그런가요?”

“YS, 비위 관련 家臣들 두둔 안 해”

― 1997년 IMF사태 당시 YS는 김현철씨 구속으로 부인으로부터 볶이면서 국정(國政)에 의욕을 잃고 있었고, 원래부터 경제에 대해 잘 알지도 못해 밑에서 아무리 경제위기에 대해 설명을 해도 못 알아듣다가 ‘국가부도’라는 말에 화들짝 놀라서 문제의 심각성을 알게 되었다는 얘기가 있던데요.

“개인적으로 고뇌가 많았고 평형감각을 유지하기 어려운 상황이었던 것은 사실인 것 같아요. 손명순 여사는 물론 아버지 김홍조 옹도 김현철씨 구속에 대해 뭐라고 하던 때였으니…. 하지만 화들짝 놀라고 그런 것은 아니고, 경제위기에 대한 경고는 받고 있었어요. 그러면서 어떻게 하면 그런 상황을 피할 수 있을 것인가에 대한 생각도 많이 했겠지요.”

― 현직 대통령이면서도 아들을 구속까지 시킨 것을 보면, 자기편이라면 무조건 감싸고 도는 현 정권의 행태와 비교됩니다.

“YS는 위선이 없었어요. 장학로와 홍인길처럼 가족처럼 지내던 가신(家臣)들이 비위에 관련해 구속되자, 당사자들이 원망할 정도로 칼같이 끊었어요. 비위로 여론의 지탄을 받는 사람들을 두둔하거나 도와주려 하지 않았어요. 그 때문에 YS를 이기주의자라고 비난하는 사람도 있었지만, 그 같은 원칙 때문에 YS가 야당 지도자로 대성하고 대통령이 될 수 있었다고 생각합니다. DJ도 세 아들이 뇌물수수 혐의로 구속될 때, 검찰에 압력을 넣지 않았어요. 민주주의를 위해 헌신한 두 기수는 법치주의(法治主義)의 대도(大道)를 지키는 길을 택했어요. 그런 건 배워야 해요.”

― 마지막으로 한마디 해주신다면.

“어떤 분은 ‘책을 읽고 나니 YS가 일생을 민주화를 위해 투쟁했는데 민주화를 이룩한 후에 대중으로부터 팽(烹)당했다는 느낌이 들더라’고 하더군요.”

― 그건 정치인의 숙명이기도 한 것 같습니다. 이승만 대통령은 나라를 세우고 났더니, 박정희 대통령은 경제발전을 이루고 났더니, 국민들로부터 팽당했지요.

“그분들은 다 제대로 평가를 받잖아요. 저는 YS도 제대로 평가해달라는 얘기예요. 그래서 ‘김영삼 재평가’라고 역사 앞에서 당돌하게 제의한 거예요. 지난 30여 년간 아무도 이런 작업을 하려고 하지 않았어요. 저는 원래 상도동 멤버가 아니에요. 저를 두고 ‘용병(傭兵)’이라고 하는 소리도 들었어요. 하지만 저는 역사 앞에서 YS를 위해 제가 할 수 있는 최선을 다했다고 생각합니다. 그분 마음에 드실지는 모르지만, 영전(靈前)에 책을 올리고 보고를 드릴 생각입니다.”⊙