⊙ 경북 출신인 조선족 부모 사이에서 태어나, 중국에서 5년간 기자생활 하다가 도일

⊙ 접시닦이로 시작, 신문사·무역회사·법률사무소 근무, 사업 벌이기도… 신문학 박사 학위 취득 후

대학교수 돼

⊙ “국적이란 지구촌에 살면서 주민등록을 하는 것이나 마찬가지… 내겐 큰 의미 없어”

⊙ “한일은 끊으려야 끊을 수 없는 관계… 중국 음악은 일본인들에게 안 먹히지만,

한국 음악은 잘 먹힌다”

이상철

1959년생. 중 베이징 중앙민족대학 졸업, 일 조치대 신문학 박사 / 중 《흑룡강일보》 기자,

일 《테레케이블신문》 기자, (주)도호오(東方)실업·(유)중국경제발전연구소 대표이사,

조치대 국제관계연구소 객원연구원 역임. 현재 료고쿠대학 사회학부 교수 겸 중국 푸단(復旦)대

신문학과 객좌교수 / 《만주에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》

《조선에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》 《한·중·일 한자문화,어디로 가는가》 출간

⊙ 접시닦이로 시작, 신문사·무역회사·법률사무소 근무, 사업 벌이기도… 신문학 박사 학위 취득 후

대학교수 돼

⊙ “국적이란 지구촌에 살면서 주민등록을 하는 것이나 마찬가지… 내겐 큰 의미 없어”

⊙ “한일은 끊으려야 끊을 수 없는 관계… 중국 음악은 일본인들에게 안 먹히지만,

한국 음악은 잘 먹힌다”

이상철

1959년생. 중 베이징 중앙민족대학 졸업, 일 조치대 신문학 박사 / 중 《흑룡강일보》 기자,

일 《테레케이블신문》 기자, (주)도호오(東方)실업·(유)중국경제발전연구소 대표이사,

조치대 국제관계연구소 객원연구원 역임. 현재 료고쿠대학 사회학부 교수 겸 중국 푸단(復旦)대

신문학과 객좌교수 / 《만주에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》

《조선에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》 《한·중·일 한자문화,어디로 가는가》 출간

그는 중국에서 태어나 중국에서 교육을 받았다. 대학 졸업 후 신문기자로 5년간 사회생활을 경험했다. 중국인 친구도 많으니 중국인인 셈이다.

그가 태어나 자란 집은 완전히 한국(조선)적인 집이었다. 관습, 식사습관, 제사 등은 한국식이었다. 집에서는 한국말만 썼다. 어릴 적에는 어머니로부터 한국의 옛날이야기를 들으며 자랐다. 본능적인 것은 지금도 한국어로 생각한다. 어릴 적부터 어른이 “너 성(姓)이 뭐냐?”고 물으면 “이(李)씨, 월성 이씨”라고 답하곤 했다. 그런 의미에서 그는 ‘한국인’이다.

그는 지금 30년째 일본에 살고 있다. 일본 교토(京都)에 있는 료고쿠대 교수다. 국적도 일본이다. 딸들도 일본에서 나고 일본에서 자랐다. 조선족인 아내는 기모노 전문가다. 이런 점에서 그는 ‘일본인’이다.

“나는 중국도, 한국도, 일본도, 모두 좋아한다. 나에게 한국, 중국, 일본 모두 ‘어색한’ 나라이기도 하다. 어느 나라에서도 확실한 뿌리를 내리지 못했기 때문이다. 엄밀히 말하면 나는 중국인도, 한국인도, 일본인도 아니다. ‘나는 태평양에서 왔습니다(I'm from Pacific Ocean)’라고 웃어넘길 때도 있지만, 나에게 있어서 ‘나’는 기존 관념으로는 설명할 수 없다.”

한·중·일 관계가 출렁이는 요즘, 한국인이기도 하고, 중국인이기도 하고, 일본인이기도 하면서, 또한 아니기도 한 사람-그는 어떻게 살아왔을까? 그는 한국과 중국, 일본을 어떻게 바라보고 있을까?

명함을 받는데 한자로 표기한 이름이 낯익다. 李相哲. 이상철이라는 한자 옆에 한글로 ‘리 소테츠’라고 적혀 있다. 영어로는 Ri Sotetsu. ‘李相哲’을 일본식으로 발음한 것이다. 그가 말했다.

“한국어로 읽으면 이상철이지만, 중국어로 읽으면 ‘리샹저(Li Xiangzhe)’이다. 일본식으로 하면 ‘리 소테츠’가 된다. 일본에서 살면서 굳이 한국식으로 ‘이상철’이라고 발음해 달라고 하자니, 그것도 뚱딴지같아 ‘리 소테츠’라고 표기하기로 했다.”

“그때의 동아시아는 하나의 공간”

이 교수 아버지(이대우·1913~1968)의 고향은 포항시 북구 기계면이다. 어머니(김해선·1925~2000)의 고향은 경북 영천시 고경면이다. 이 교수는 “1997년 처음으로 아버지 고향에 가 봤다”고 말한다. “가 보니, 아버지가 왜 그곳을 떠나왔는지 알 것 같았다. 지금도 답답한 느낌을 주는 시골 마을인데, 그 시절에는 어땠을까 싶었다.”

어머니도, 아버지도, 한국의 교과서에서 기술하는 것처럼 일제의 압박을 못 이겨 고향을 등진 사람은 아니다. 아버지는 당시의 풍습에 따라 17살 때 결혼했는데, 아내가 싫어 다음 해에 가출했다고 한다. 조선 팔도를 떠돌던 아버지는 만주 지린성(吉林省) 왕칭현(汪淸縣)에 정착했다. 그게 1930년대 초였을 것이다.

어머니는 어렸을 때에 만주로 떠난 이 교수의 외할머니를 찾아 14살 때 만주로 건너왔다고 한다. 어머니는 중국에 살면서도 중국을 싫어했다. 중국말도 거의 하지 못했다. 이 교수의 부모 모두 고향을 떠난 후에는 한 번도 고향을 못 보고 세상을 떠났다.

이 교수는 말한다. “그때의 동아시아는 하나의 공간이었다. 만주와 조선, 만주와 중국대륙, 심지어 일본과 한반도는 의식 속에서 갈라져 있는 존재가 아니라 한 땅덩어리였을 것이다. 그냥 살기가 더 좋은 곳으로 사람들은 떠나기도 하고 돌아오기도 했을 거다.”

이 교수는 중국 지린성 왕칭현 솽허향(雙河鄕) 우짠촌(五站村)에서 7남매 중 여섯 번째로 태어났다. 아버지는 촌장을 지낸 공산당 초급 간부였다. 이 교수가 태어난 마을은 200여 호가 사는 마을로 조선족과 한족(漢族)이 각각 절반씩 살았다. 조선족과 한족 양쪽을 아우르기가 쉽지 않았지만 아버지는 그 일을 잘 해냈다. 아버지는 남조선에 있는 고향 얘기를 한 적이 없었다. 냉전시절, 거기에 문화대혁명의 광풍(狂風)이 몰아치던 중국에서 ‘남조선’ 얘기를 잘못했다가는 간첩으로 몰릴 수도 있었다.

문화대혁명의 기억

같은 반에 예쁜 여자애가 있었다. 아이들은 ‘지주의 딸’이라면서 그 아이를 때리곤 했다. 이상철은 마음이 아파서 그러지를 못했다. 먼 훗날 고향으로 돌아갔을 때, 그녀는 “그때 나를 때리지 않은 건 너뿐이었다”고 말했다. 그게 아이들의 문혁(文革)이었다.

어른들의 문혁은 더 살벌했다. 그 여자 아이의 아버지는 집안에 있던 무거운 장식용 나무팻말을 쇠줄로 목에 매달고 조리돌림을 당했다. 나중에 형에게 들은 얘기지만, 서 있는 사람의 등에 맷돌을 던져 죽인 경우도 있다고 했다. 그렇게 ‘투쟁’을 당하다가 견디다 못해 자살한 사람도 있었다. 그의 마을은 그만하면 평온하게 넘어간 편이었다.

1970년 봄, 아버지가 돌아가셨다. 어머니 친척이 사는 헤이룽장성(黑龍江省) 탕위안현(湯原縣) 탕왕향(湯旺鄕) 훙치촌(紅旗村)으로 이사했다. 탕왕향은 조선족 마을이 16개 있는 민족자치향(民族自治鄕)으로 주로 경상도에서 건너온 사람들이 몰려 살았다. 이곳의 계절은 겨울과 여름, 둘뿐이었다. 겨울에는 시베리아 벌판을 방불케 할 정도로 추웠지만, 여름에는 끝없이 펼쳐지는 푸른 논이 마음을 따뜻하게 해 주는 곳이었다. 만주 삼강평원에서 제일 비옥한 땅이었다. 농민들은 벼농사를 짓고 살았다. 쌀이 귀하던 시절인데도 먹을 것이 풍족했다. 인심도 후했다. 거기에 더해 훙치촌으로 이주했을 때는 문화대혁명의 광기가 한풀 꺾인 상태였다. 소학교(초등학교) 4학년 때인 그해 8월, 누나가 조선족 중학교로 진학했다. 소년 이상철은 자기도 중학교에 가겠다고 떼를 썼다. 중학교 선생님이 물었다.

“‘나쁘다’하고 ‘나뿌다’ 중 어느 게 맞니?”

“‘나쁘다’가 맞다”고 했다. 이번에는 교실 벽에 걸린 마오쩌둥(毛澤東) 어록을 읽어 보라고 했다. 읽었다. 수학문제도 몇 개 내 주기에 풀었다. 그걸로 합격이었다.

마오쩌둥의 지시가 내려왔다. 학제(學制)를 단축하라는 것이었다. 소학교는 6년에서 5년, 중학교와 고등학교(중·고등학교를 중학교로 통합했었음)는 각각 3년에서 2년으로. 소학교 4학년 때 중학교로 진학한 그는 초·중·고 과정을 8년에 마쳤다.

下放

15살 때 마오쩌둥의 지시가 또 떨어졌다.

“지식청년들은 농촌으로 내려가라!”

하방(下放)이었다. 1975년 8월 훙치촌에서 이듬해 봄까지 반년 동안 소몰이를 했다. 그림 그리기를 좋아했는데, 그게 소문이 났다. 향(鄕·한국의 읍·면에 해당)의 방영대(放映隊)에서 그를 불렀다. 방영대에서는 16mm 영사기를 소달구지에 싣고 농촌 마을을 돌아다니면서 영화를 상영했다. 영사기를 돌리는 기사(技士) 일은 편한 자리였다. 몇 푼 안 됐지만 월급도 나왔다. 인근에서 행세깨나 하는 사람들은 그 자리에 자기 자식을 들여보내려 다투었다. 알고 보니, 소몰이하는 아들이 애처로워 어머니가 향 공산당 서기(조선족)를 찾아가 “그림 잘 그리는 우리 애를 받아 주는 게 이치에 맞지 않느냐?”고 호소했다고 했다.

인근 16개 마을을 돌아다녔다. 영사기를 실은 소달구지를 뒤따라 자전거를 타고 마을로 들어가면, 어린애들이 “영화쟁이 왔다”며 반겼다. 북한에서 들어온 영화를 많이 상영했다. 남북분단 상황 속에서 일가가 남북으로 갈려 비참하게 죽어 가는 모습을 그린 〈최학신일가〉, 남과 북으로 갈린 쌍둥이 자매의 엇갈린 운명을 그린 〈금희와 은희의 운명〉은 아직도 기억이 난다.

기자 시절

1977년, 문화대혁명 이후 폐쇄되었던 대학이 다시 부분적으로 문을 열었다. 이듬해에는 대학 입시가 전면 부활했다. 1977년 말 현(한국의 군에 해당)에 나갔다 온 누군가가 “대학생들을 뽑는다”는 소식을 전했다. 그런 소식이 시골구석까지는 잘 안 들어오던 시절이었다. 1만5000호 정도 되는 향에서 1년에 대학생을 한 명 정도 배출했다. ‘그러니 내가 대학 갈 수 있겠나?’ 생각을 하고 있는데, 형이 대학입시를 준비하라면서 교재를 보내왔다. 영사기를 돌리면서 틈틈이 대입공부를 했다. 10여년 만에 처음 치러지는 대입이어서 이상철보다 10살 이상 많은 사람, 기혼자들도 많았다. 1978년 여름 향 전체에서 세 명이 시험에 합격했다. “60년 동안 우리 마을에서 대학생이 10명이 나왔다. 그중 네 명이 우리 형제였다.”

이상철은 베이징에 있는 중앙민족대학에 합격했다. 전공은 민족언어문학과였다. 중어중문학과 조선어문학을 가르치는 학과였다. 조선족 25명이 함께 공부했다.

대학 3학년 때 공산당에 입당(入黨)했다. 정치적으로 특별히 열성을 보인 건 아니었지만, 그렇다고 마다할 일도 아니었다. 요즘도 가끔 아내에게 농반진반(弄半眞半)으로 말한다. “공산당에 들어간 건 내 평생에 부끄러운 일이었다.”

1982년 대학을 졸업하자 당에서 직장을 지정해 줬다. 《흑룡강일보》 기자. 이렇게 당에서 직장을 배정하는 걸 ‘분배(分配)’라고 했다. 《흑룡강신문》이라고 하는 조선어 신문은 없을 때였다.

《흑룡강일보》에서는 기자·편집기자·공장부(한국 신문사의 공무국) 직원 등을 다 합쳐서 1500여 명이 일했다. 그렇게 많은 인원이 하루에 달랑 4면짜리 신문을 만들었다. 그때 《인민일보》는 6면을 냈다.

한국이나 일본의 신문들처럼 사건 취재 기사는 못 쓰는 시절이지만 기자 생활은 재미있고 자유로웠다. 교통이 불편하던 때라 농촌에 취재를 한 번 나갔다 오면 1주일이 걸렸다. 덩샤오핑(鄧小平)의 개혁개방으로 농촌이 잘살게 되었다는 유의 기사를 많이 썼다. 작은 기사를 하나 써 내고 나면 자유였다.

그 시절 기자는 힘 있는 직업이었다. 선배들은 “기자증(記者證)을 가지고 달리는 기차를 세웠다”고 허풍을 떨었다. 그 정도는 아니지만 ‘시(關係)’를 동원해야 겨우 구할 수 있었던 침대칸 표도 열차에 올라 승무원에게 기자증을 보이기만 하면 됐다.

유학을 꿈꾸다

편집장은 나이가 어리지만 글을 잘 쓰고 당원인 그를 차세대 엘리트로 키워 주려 했다. 이상철은 그런 생활에 만족하지 못했다. 당원으로서 조직생활을 하려면 윗사람에게 끊임없이 잘해 줘야 하는데, 그런 게 체질에 맞지 않았다. 월급은 57위안(일본 돈 2000엔)에 불과했다. 나이 든 선배 기자들을 보면 집에서 석탄을 때서 밥을 지으면서 애를 키우며 살고 있었다. 그런 삶을 사는 것보다는 더 넓은 세상으로 나가 공부를 하고 싶었다. 틈틈이 일본어 공부를 했다.

국영기업 기술자나 외사(外事)업무를 하는 사람들 말고는 아직 해외유학이 쉽지 않은 시절이었다. 푸젠성(福建省)이나 상하이(上海)에서는 해외로 어학 유학을 가는 사람들이 나오고 있었지만, 둥베이(東北)에서는 아직 요원한 얘기였다.

1983년에 미국인 교수 하나가 헤이룽장의 조선족 마을을 찾아왔다. 그는 자신이 취재한 내용이 한국 KBS로 방영될 것이라고 했다. 이상철이 그를 안내했다. 그 미국인 교수는 한국에 있는 친척들을 찾아줄 수 있다고 했다. 한 장 있던 아버지 사진을 보여주고 집안의 사연을 이야기해 주었다. 그게 방송이 되었는지, 포항에 사는 큰아버지가 비디오테이프로 소식을 전해 왔다. 그 미국인 교수를 통해 미국 유학을 모색해 보았지만, 돈이 없어 그만두었다.

일본에서 온 회사원을 안내할 기회가 있었다. 그는 잔류고아(殘留孤兒) 출신이었다. 잔류고아란 일제가 패망한 후 부모와 떨어져 중국에 남았다가 나중에 일본으로 돌아간 사람들을 말한다. 2주간의 일정을 마친 후 그 잔류고아 출신 회사원은 돌아가면서 말했다. “일본에 놀러오라.”

일본으로 건너가다

1987년 7월, 일본에서 초청장이 왔다. 직속 상사인 신문사 부조장(副組長)은 부조장인 이상철이 출국을 하려면 상급기관인 성당(省黨)위원회 선전부에 가서 출장 허락을 받아 와야 한다고 했다. 성당위원회 건물을 들어서려는데 부조장에게서 전화가 왔다고 초병이 알려 줬다. 부조장이 말했다. “생각해 보니 공무(公務)로 나가는 게 아니니까, 성당위 선전부의 출장 허락을 득할 문제가 아닌 것 같다. 그냥 돌아오라.”

이상철은 ‘개인시찰’이라는 명목으로 출국했다. 그는 “그 전화가 내 운명을 갈랐다”고 말한다. “공무였다면 꼼짝없이 2주일 후에는 돌아왔어야 했다. 개인 용무로 나갔기 때문에 비자를 바꾸고 연장하면서 일본에 머무를 수 있었다.”

편집장은 “2주일만 있다 오라”고 했지만 이상철은 돌아올 생각이 없었다. 출국하면서 어린 시절부터의 추억이 담긴 사진첩을 챙겼다. 옷은 셔츠 한 벌뿐이었다. 가진 돈은 500달러, 1983년에 다녀간 미국인 교수가 준 돈이었다. 상하이까지 기차를 타고 간 후, 상하이에서 일본 오사카로 가는 배표를 샀다. 배 안에서 위스키를 한 병 샀다. 48시간 걸려 오사카에 상륙했을 때 그의 지갑에 남은 돈은 80달러 남짓이었다. 도쿄로 가는 신칸센표를 사려고 하니 20달러가 모자랐다. 배 안에서 알게 된 중국인 교수에게 “도쿄에서 친구가 돈을 가지고 나오면 갚겠다”고 사정해서 20달러를 빌렸다.

표를 사고 나니 그의 주머니에는 동전 몇 개만 남아 있었다. 도쿄에 도착해 플랫폼에서 초청해 준 도쿄의 잔류고아에게 전화를 걸어야 했다. 공중전화 거는 법을 몰라 쩔쩔 매고 있는 그에게 술기운이 도는 50대 남자가 다가왔다. “어디서 왔느냐?”고 묻는 그에게 “중국에서 왔다”고 대답했다. 그는 이상철에게 전화 거는 법을 가르쳐 주고, 지하철까지 데려다 주었다. 도시락도 하나 사 주었다. 긴장한 데다가 돈도 없어서 배 안에서부터 꼬박 이틀을 굶은 터였다. 헤어지기 전 그 50대 남자는 명함을 건네 주었다. 그의 이름은 사고오 다쓰시(佐鄕達志). 《테레케이블신문》이라는 작은 신문사 사장이었다. 사고오 사장은 명함에 적힌 전화번호 가운데 하나에 빨간 볼펜으로 밑줄을 긋고는 “여기로 전화하라”고 했다.

까마귀 소리도 반가워

이상철을 초청한 잔류고아는 그를 싸구려 호텔에서 하룻밤 묵게 했다. 다음 날부터 이상철은 식당에서 접시닦이를 시작했다. 일본 정부에서 그에게 발급해 준 비자는, 그런 허드렛일에 종사하는 조건으로 내 준 외국인 노동자용 ‘연수비자’ 였다. 첫날은 내리 12시간을 일했다.

시간당 550엔을 받는 접시닦이 일을 하면서 이상철은 ‘일본’이라는 나라를 느끼기 시작했다. 평생 접시닦이 일만 했다는 아줌마는 얼마나 빨리 일을 하는지 모를 정도였다. 대학을 졸업했다는 40대의 점장도 매사에 프로페셔널 했다. 이상철도 ‘나 자신을 모두 버리고 내 의지와 체력을 시험해 보겠다’는 생각으로 일에 매달렸다. 이렇게 석달 남짓 지냈다. 문득 ‘내가 지금 뭘 하고 있는 건가?’ 하는 회의(懷疑)가 일었다. 점장을 찾아가서 이야기를 했다.

“나는 일본에 공부를 하러 온 것이지, 접시 닦으러 온 게 아니다. 이렇게 살다가는 내게 출로(出路)가 없을 것 같다.”

다행히 점장은 깨인 사람이었다. 그는 “연수비자에 대한 보증은 계속 해 줄 테니, 원하는 길을 찾아 보라”고 했다. 그때 오사카역에서 만났던 사고오 사장이 생각났다. 비서가 전화를 받았다. 비서는 사고오 사장과 통화하는 것 같더니 무뚝뚝한 목소리로 “며칠 점심 때 회사로 오라”고 했다.

이상철은 약속한 날 점심에 나가지 못했다. 히다카고오산(日高興産)주식회사라는 무역회사에 면접시험을 보러 가야 했기 때문이었다. 응시자 50명 중 한 명을 뽑는데, 합격했다. 시간당 1700엔을 주겠다고 했다. 저녁에 사고오 사장의 비서에게 전화를 걸었다. 비서는 “당신, 약속 시간을 지키지 않았다. 일본에서는 이러면 안 된다”고 따끔하게 한마디 했다. 그래도 사고오 사장과의 약속시간을 다시 잡아 주었다.

이상철과 만난 사고오 사장은 그간의 사정을 듣더니 이렇게 말했다. “너는 공부를 하러 일본에 온 것 아닌가? 그렇다면 무역회사에 가지 말고, 우리 회사로 오라. 신문 교열을 좀 봐 주고, 기자들을 따라다니면서 취재를 도와주면 된다.”

사고오 사장은 그 자리에서 편집국에 전화를 걸더니, 이상철의 명함을 만들어 주라고 했다. 갑작스런 제안에 난처해진 이상철은 무역회사 구로카와 준코오(黑川淳行) 사장에게 전화를 걸어 사정을 이야기했다. 구로카와 사장은 “우리 회사 일은 나와서 일해야 하는 건 아니니까, 신문사 일을 하면서 우리가 필요로 할 때 와서 도와주면 된다”고 했다.

《테레케이블신문》은 케이블 텔레비전 관련 산업 및 TV에 들어가는 전자부품을 만드는 업체들을 대상으로 하는 신문이었다. 일견 초라해 보이지만, 사고오 사장은 적은 인력으로 내실 있게 경영했다. 이상철은 여기서 5년을 일했다.

일본이 중국에 대해 호의적이던 시절

일본에 건너오기 전부터 염두에 둔 대학이 있었다. 조치(上智)대학교 신문학과였다. 베이징 중앙민족대학 시절 백남표 교수는 1940년대에 조치대 신문학과를 졸업한 분이었다. 그는 늘 “일본에서 신문학과는 조치대가 최고”라고 말하곤 했다.

이상철은 조치대 신문학과로 찾아갔다. 마침 조치대는 신문사에서 5분 거리에 있었다. 스페인 출신의 호세 데 베라 교수를 만났다. 이상철은 자신을 설명하고 데 베라 교수에게 《테레케이블신문》에 기고했던 칼럼을 보여주었다. 한국에서도 일식집 등에서 볼 수 있는 좌의자(座椅子·다리가 없고 등받이만 있는 의자)를 소재로 해서 일본인의 유연성과 창의성에 대해 논한 글이었다. 데 베라 교수는 이상철을 받아 주었다.

이후 이상철은 일하면서 5년 만에 석사와 박사 과정을 마쳤다. 〈마르크스의 신문이론〉으로 석사 학위를, 〈만주에서 일본인 경영 신문의 역사〉로 박사 학위를 받았다.

이상철 교수가 일본에 정착하기까지의 과정을 들어보면, ‘이럴 수가 있을까’ 싶을 정도로 행운의 연속이다. 특히 인복(人福)이 많았다. 이상철 교수는 “당시 일본인들은 지금과는 달리 중국이나 중국인들에 대해 무척 호의적이었다”고 말한다.

“오랫동안 닫혀 있던 중국이 열린 지 얼마 되지 않을 때여서인지, 중국에 대해 일종의 낭만 내지 환상 같은 걸 갖고 있었던 것 같다. 중국에서 왔다고 하면, 누구라도 도움을 주려고 하는 분위기였다.”

그는 “운도 좋았다”고 덧붙였다.

“일본에 머무는 동안 신분이 바뀌면서 연수비자, 유학비자 등으로 비자를 계속 바꾸어야 했다. 내가 비자를 갱신하고 나면 한두 달쯤 지나서 법규가 바뀌고 비자변경 요건이 강화됐다.”

사업가의 길

박사학위를 받은 이상철에게 무역회사의 구로카와 준코오 사장이 중국 무역 관련 일을 하는 마루오(丸尾)법률사무소에서 일하지 않겠느냐고 했다. 이상철에게는 중국 변호사 자격증이 있었다. 기자 시절 따 놓은 것이었다. 중국의 사법(司法)제도나 변호사 시험 관련 제도가 허술하던 때였다.

법률사무소나 무역회사 일을 하다 보니, 사업할 만한 게 눈에 보였다. 일본 애니메이션 〈아톰〉과 100집에 달하는 다큐멘터리 〈비욘드2000〉의 판권을 외상으로 샀다. 일본 프로그램은 정치적 이유로 중국에서 방송이 안 될 수도 있으니 방송이 결정된 시점부터 일정 시간 내에 대금을 지불하는 조건이었다. 중국 TV에서는, 판권에 대해 비용을 지불해야 한다는 개념이 없는 때였다. 이상철은 프로그램을 그냥 넘겨주는 대신 방송 시간 전후 45초씩의 광고타임을 달라고 했다. 방송스케줄이 잡힐 때까지 그렇게 얻은 광고타임을 일본 기업들에 팔았다. 투자금 제로(0)로 할 수 있는 거래였기에 가능했다.

오랫동안 휴면(休眠) 상태에 있던 회사를 인수, 도호오(東方)실업주식회사라는 간판을 달았다. 데이터엔트리(입력) 및 시스템개발 사업을 했다. 데이터엔트리 사업은 앙케이트 조사 결과라든지 입사 관련 자료 등 일본 기업들이 컴퓨터에 입력해야 하는 데이터들을 중국에 보내서 입력하게 하는 일이었다. 나중에는 재무처리 시스템 등 관련 컴퓨터 시스템을 개발해 주는 시스템엔지니어링(SE) 사업도 했다.

일본 IT기술자 한 명을 쓰는 비용으로 중국 기술자 20명을 쓸 수 있던 시절이다. 이상철은 “1만분의 3 수준인 착오율을 1만분의 1 수준으로 낮추고, 60%의 가격으로 일을 해 주겠다”고 했다. 이토추(伊藤忠)상사 등 일본 유수의 대기업에서도 일을 맡겼다. 많을 때에는 연간 매출이 5억 엔에 달하기도 했다. 이상철 교수는 “초창기에는 손정의의 소프트뱅크와 비슷한 선에 서 있는 사업이었다. 내가 조금만 더 국제적 안목을 가졌었더라면 사업을 더 키울 수 있었을지도 모른다”고 말한다.

교수가 되다

하지만 그의 길은 따로 있었다. 학자의 길이었다. 그의 박사 학위 논문 〈만주에서 일본인 경영 신문의 역사〉는 러일전쟁에서 승리한 후 남만주철도 운영권 등을 획득해 만주에 진출한 일본인들이 패망하던 1945년까지 40년 동안 만주에서 발행한 《만주일일신문》(한때 《만주신문》으로 개칭. 통칭 《만일》이라고 함)에 대한 것이었다.

〈만주에서 일본인 경영 신문의 역사〉가 나오자 일본 신문학계나 언론계에서 자기들도 미처 몰랐던 사실들이라면서 주목했다. 교도(共同)통신이 발간하는 잡지 《신문통신조사회보》에서 그의 논문 일부를 관련 자료목록까지 포함해서 총 4회에 걸쳐 실었다. 얼마 후 교토에 있는 료고쿠대 사회학과의 닛타 미쓰코(新田光子)교수가 관련 자료를 요청해 왔다. 보내 주었다. 반년쯤 되었을 때, 닛타 교수가 연락을 해 왔다. “교토에 와서 교수를 하지 않겠나?”

그렇게 이상철은 1998년 4월 료고쿠대 교수가 됐다. 회사는 함께 일하던 부장에게 팔았다. 료고쿠대는 한국에선 생소하지만 ‘일본 최고(最古)의 대학’이다. 근대적 대학으로 인가를 받은 것은 1922년이지만, 1639년 니시혼간지(西本願寺)가 설립한 학료(學寮·승려교육기관)에 뿌리를 두고 있기 때문이다.

교수가 되면서 이상철은 일본 국적(國籍)을 취득했다. 일본대학의 교수로 학자의 길을 걷기로 한 이상, 중국국적을 계속 고집할 이유는 없었다. ‘민족’을 의식할 때는 있지만, 1997년에서야 처음 한국을 방문한 그는 ‘한국인(한국국적자)’이었던 적은 없었다.

“내게 국가나 국적은 큰 의미가 없다. 어디에 주민등록을 한들 그게 무슨 큰 의미가 있나? 일본 시민으로서 의무를 지키며 살겠지만, 정의를 굽히면서 일본의 편을 들어야 할 의무는 내게 없다. 한국에 정의가 있으면 한국, 일본에 정의가 있으면 일본편을 들면 된다.”

일본 국적을 얻고 다케야마(竹山)라는 일본 성도 만들었다. 다케야마라는 성은 《테레케이블신문》 기자 시절 가깝게 지낸 오리다케 요시에(折竹義計) 씨와 야마다 에이코(山田映子) 씨 부부의 성에서 한 글자씩 따서 만들었다. 여권 등에는 다케야마 소테츠(竹山相哲)로 되어 있지만 학자로서는 ‘리 소테츠’라는 이름을 사용한다.

“축구시합 하면 마음으로는 한국 응원”

여기서 다시 한 번 그의 정체성(正體性)을 묻지 않을 수 없다.

“그 부분은 중요하다. 내 속에 한국적·일본적·중국적인 것은 몇 퍼센트나 되나? 전에는 한국적인 것이 50%라고 생각했다. 지금은 한국적인 것 100%, 일본적인 것 100%, 중국적인 것 100%다. 나는 300% 인간이다. 나는 세 개의 조국을 가슴에 품고 산다”

— 당신은 ‘경계인(境界人)’인가.

“‘경계인’은 낡은 단어다. 사람이 경계에 서 있으면 안 되지 않나?”

— 그럼 당신을 한마디로 표현하면 뭐라고 하겠나.

“‘아시아인’이다. 어느 나라 사람이냐고 묻는 것은 국경이 있어서다. 100년쯤 후에도 일본인, 중국인, 한국인인지를 따지는 게 의미가 있을까? 우리 아버지가 젊었을 때에는 도쿄에서 열차 티켓을 끊으면 하얼빈까지 갈 수 있었다.”

— 한국과 일본, 혹은 한국과 중국이 축구시합을 하면, 누구를 응원하나.

“남들이 그렇게 물으면 ‘약한 쪽을 응원한다’고 말하지만 마음으로는 아무래도 한국을 응원하게 된다.”

“중국, 과도하게 민족주의 강조”

그는 한국, 중국, 일본을 모두 좋아한다고 하지만, 그 세 나라의 관계는 요즘 편치 않다. 그 중심에는 일제(日帝)침략에서 비롯된 과거사 문제가 있다.

“과거사 문제로 일본, 일본 민족 전체를 미워하는 것은 이치에 닿지 않는다. 옛날에 한국으로 건너와서 나쁜 짓을 한 일본인도 있을 것이다. 그렇다고 해서 그 손자, 손자의 손자에게까지 ‘너희도 죄가 있다’고 할 수 있나? 말로는 ‘알겠습니다, 알겠습니다’ 하더라도 누가 진심으로 수긍하겠나?”

— 중국과 일본도 과거사 문제, 센가쿠분쟁 등으로 갈등이 심하다.

“중・일 국교 정상화 당시 저우언라이(周恩來) 중국 총리는 일본에 전쟁배상을 받지 않겠다고 했다. 일본인들은 중국에 호감을 갖게 되었다. 막대한 규모의 공적개발원조(ODA) 차관을 제공하는 등 발 벗고 중국을 도왔다. 1989년 톈안먼(天安門)사태 이후 서방이 중국을 제재했을 때에도 일본과 일본기업만이 중국을 지원했다. 개혁개방 이후 오늘의 중국이 있게 된 데에는 일본의 역할이 컸다. 하지만 오늘날 중국은 그런 얘기를 하지 않는다. 몇 년 전까지 일본은 그런 중국에 대해 불평을 토로했지만, 이젠 그런 소리도 들어갔다.”

— 어느 쪽이 문제인가.

“일본도 문제지만 중국에도 문제가 있다. 장쩌민(江澤民) 정권 이후 중국은 과도하게 민족주의를 강조했다. TV를 켜면 중일전쟁을 다룬 드라마들을 많이 한다. 피란하는 중국인 할머니를 일본 병사가 총검으로 찔러 죽이는 장면을 드라마로 여과 없이 내보낸다. 일본에 유학 온 푸젠성 출신 학생은, 집에 돌아갔더니 조카가 ‘일본 사람들은 다 총 가지고 있나?’라고 묻더라며 어이없어했다.”

— 중국과 일본 사이에서 한국은 누구와 더 친하게 지내야 하나.

“일본과 친하게 지내야 한다. 중국이 강대해질수록 한국과 일본이 안보·경제 면에서 손을 잡아야 중국에 얕잡아 보이지 않을 수 있다. 중·일 간에는 공동이익이 적지만, 한일 간에는 공동이익이 많기 때문이다. 중국의 군사퍼레이드를 보라. 그런 퍼레이드를 하는 나라는 중국·북한 정도다. 중국의 기본철학은 북한과 같다.”

— 너무 일본편만 드는 얘기 아닌가.

“한국에서는 일본 군국주의 부활을 걱정하지만, 일본이 다시 한국으로 쳐들어온다는 것은 상상도 할 수 없지 않나? 중국이 역사적으로 한국을 얼마나 압박했나? 6·25 때는 또 얼마나 피해를 줬나?”

— 일본의 혐한 정서가 심상치 않다는데.

“그건 일시적인 것이다. 형제나 부부가 일시적으로 감정이 상한 것과 비슷하다. 그러나 두 나라 관계는 끊으려야 끊을 수 없다. 중국 음악은 일본인들에게 안 먹히지만, 한국 음악은 일본인들에게 잘 먹힌다.”

“상하이 임시정부 이야기 쓰고 싶어”

이상철 교수의 부인도 조선족이다. 그보다 14살이나 어리다. 1991년 9월 중국을 방문하고 있을 때, 친구가 보여준 18살 처녀의 사진을 보고 그 길로 달려갔다. 아내는 일본차밍주식회사 대표이사로 있다. 기모노를 제작하고 입는 법을 가르치는 일을 하고 있다. 기모노 제작을 와사이(和裁)라고 하는 데 국가자격증(3급)을 갖고 있다. 기모노 입는 법은 기쓰케라고 하며 다양한 유파(流派)가 있다. 도카류(桐華流)라고 하는 유파에서 최고등급인 ‘기능사’ 자격증을 소지하고 있다. 딸만 둘이다. 대학생이다. 일본에서 태어나고 자란 딸들은 한국어를 알아듣기는 하지만 하지는 못한다.

이상철 교수는 작년 8월부터 서울대에 연구교수로 왔다가 지난 3월 30일 일본으로 돌아갔다. 2014년 12월부터 《산케이(産經)신문》에 연재해 온 〈비록(秘錄) 김정일(金正日)〉은 2016년 4월 말에 끝낼 예정이다. 정진석(鄭晉錫) 한국외국어대 명예교수는 이상철 교수에 대해 “언론학자로는 드물게 한·중·일 3개 국어를 모국어처럼 구사하며, 부지런하고 성실하게 중립적인 시각에서 학문적으로 폭넓게 연구하는 학자”라고 평가한다.

앞으로의 계획을 물어보았다. 이 교수는 “상하이를 무대로 한 대한민국임시정부 이야기를 쓰고 싶다”고 했다.

“몇 년 전 미 스탠퍼드대가 소장하고 있는 《장제스일기》를 살펴보았다. 김구(金九)를 비롯해 한국과 관련해서 흥미로운 얘기들이 많았다(이상철 교수는 《월간조선》 2010년 11월호에 ‘장제스일기에 나타난 한국독립운동관계 사료’라는 글을 기고한 바 있다-기자 주). 당시 신문들을 보면 상하이는 양산박(梁山泊)과 같은 곳이었다. 비극도 많았지만, 역동적인 인물들도 많았다. 그 이야기를 쓰고 싶다.”⊙

그가 태어나 자란 집은 완전히 한국(조선)적인 집이었다. 관습, 식사습관, 제사 등은 한국식이었다. 집에서는 한국말만 썼다. 어릴 적에는 어머니로부터 한국의 옛날이야기를 들으며 자랐다. 본능적인 것은 지금도 한국어로 생각한다. 어릴 적부터 어른이 “너 성(姓)이 뭐냐?”고 물으면 “이(李)씨, 월성 이씨”라고 답하곤 했다. 그런 의미에서 그는 ‘한국인’이다.

그는 지금 30년째 일본에 살고 있다. 일본 교토(京都)에 있는 료고쿠대 교수다. 국적도 일본이다. 딸들도 일본에서 나고 일본에서 자랐다. 조선족인 아내는 기모노 전문가다. 이런 점에서 그는 ‘일본인’이다.

“나는 중국도, 한국도, 일본도, 모두 좋아한다. 나에게 한국, 중국, 일본 모두 ‘어색한’ 나라이기도 하다. 어느 나라에서도 확실한 뿌리를 내리지 못했기 때문이다. 엄밀히 말하면 나는 중국인도, 한국인도, 일본인도 아니다. ‘나는 태평양에서 왔습니다(I'm from Pacific Ocean)’라고 웃어넘길 때도 있지만, 나에게 있어서 ‘나’는 기존 관념으로는 설명할 수 없다.”

한·중·일 관계가 출렁이는 요즘, 한국인이기도 하고, 중국인이기도 하고, 일본인이기도 하면서, 또한 아니기도 한 사람-그는 어떻게 살아왔을까? 그는 한국과 중국, 일본을 어떻게 바라보고 있을까?

명함을 받는데 한자로 표기한 이름이 낯익다. 李相哲. 이상철이라는 한자 옆에 한글로 ‘리 소테츠’라고 적혀 있다. 영어로는 Ri Sotetsu. ‘李相哲’을 일본식으로 발음한 것이다. 그가 말했다.

“한국어로 읽으면 이상철이지만, 중국어로 읽으면 ‘리샹저(Li Xiangzhe)’이다. 일본식으로 하면 ‘리 소테츠’가 된다. 일본에서 살면서 굳이 한국식으로 ‘이상철’이라고 발음해 달라고 하자니, 그것도 뚱딴지같아 ‘리 소테츠’라고 표기하기로 했다.”

“그때의 동아시아는 하나의 공간”

이 교수 아버지(이대우·1913~1968)의 고향은 포항시 북구 기계면이다. 어머니(김해선·1925~2000)의 고향은 경북 영천시 고경면이다. 이 교수는 “1997년 처음으로 아버지 고향에 가 봤다”고 말한다. “가 보니, 아버지가 왜 그곳을 떠나왔는지 알 것 같았다. 지금도 답답한 느낌을 주는 시골 마을인데, 그 시절에는 어땠을까 싶었다.”

어머니도, 아버지도, 한국의 교과서에서 기술하는 것처럼 일제의 압박을 못 이겨 고향을 등진 사람은 아니다. 아버지는 당시의 풍습에 따라 17살 때 결혼했는데, 아내가 싫어 다음 해에 가출했다고 한다. 조선 팔도를 떠돌던 아버지는 만주 지린성(吉林省) 왕칭현(汪淸縣)에 정착했다. 그게 1930년대 초였을 것이다.

어머니는 어렸을 때에 만주로 떠난 이 교수의 외할머니를 찾아 14살 때 만주로 건너왔다고 한다. 어머니는 중국에 살면서도 중국을 싫어했다. 중국말도 거의 하지 못했다. 이 교수의 부모 모두 고향을 떠난 후에는 한 번도 고향을 못 보고 세상을 떠났다.

이 교수는 말한다. “그때의 동아시아는 하나의 공간이었다. 만주와 조선, 만주와 중국대륙, 심지어 일본과 한반도는 의식 속에서 갈라져 있는 존재가 아니라 한 땅덩어리였을 것이다. 그냥 살기가 더 좋은 곳으로 사람들은 떠나기도 하고 돌아오기도 했을 거다.”

이 교수는 중국 지린성 왕칭현 솽허향(雙河鄕) 우짠촌(五站村)에서 7남매 중 여섯 번째로 태어났다. 아버지는 촌장을 지낸 공산당 초급 간부였다. 이 교수가 태어난 마을은 200여 호가 사는 마을로 조선족과 한족(漢族)이 각각 절반씩 살았다. 조선족과 한족 양쪽을 아우르기가 쉽지 않았지만 아버지는 그 일을 잘 해냈다. 아버지는 남조선에 있는 고향 얘기를 한 적이 없었다. 냉전시절, 거기에 문화대혁명의 광풍(狂風)이 몰아치던 중국에서 ‘남조선’ 얘기를 잘못했다가는 간첩으로 몰릴 수도 있었다.

문화대혁명의 기억

|

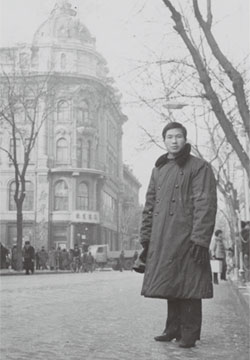

| 영화 기사로 일하던 시절 제일 가까운 도회지는 자무스였다. 스케치북을 둘러메고 거리를 바라보며 사진을 찍었다. 그때는 화가가 되는 것이 꿈이었다. |

어른들의 문혁은 더 살벌했다. 그 여자 아이의 아버지는 집안에 있던 무거운 장식용 나무팻말을 쇠줄로 목에 매달고 조리돌림을 당했다. 나중에 형에게 들은 얘기지만, 서 있는 사람의 등에 맷돌을 던져 죽인 경우도 있다고 했다. 그렇게 ‘투쟁’을 당하다가 견디다 못해 자살한 사람도 있었다. 그의 마을은 그만하면 평온하게 넘어간 편이었다.

1970년 봄, 아버지가 돌아가셨다. 어머니 친척이 사는 헤이룽장성(黑龍江省) 탕위안현(湯原縣) 탕왕향(湯旺鄕) 훙치촌(紅旗村)으로 이사했다. 탕왕향은 조선족 마을이 16개 있는 민족자치향(民族自治鄕)으로 주로 경상도에서 건너온 사람들이 몰려 살았다. 이곳의 계절은 겨울과 여름, 둘뿐이었다. 겨울에는 시베리아 벌판을 방불케 할 정도로 추웠지만, 여름에는 끝없이 펼쳐지는 푸른 논이 마음을 따뜻하게 해 주는 곳이었다. 만주 삼강평원에서 제일 비옥한 땅이었다. 농민들은 벼농사를 짓고 살았다. 쌀이 귀하던 시절인데도 먹을 것이 풍족했다. 인심도 후했다. 거기에 더해 훙치촌으로 이주했을 때는 문화대혁명의 광기가 한풀 꺾인 상태였다. 소학교(초등학교) 4학년 때인 그해 8월, 누나가 조선족 중학교로 진학했다. 소년 이상철은 자기도 중학교에 가겠다고 떼를 썼다. 중학교 선생님이 물었다.

“‘나쁘다’하고 ‘나뿌다’ 중 어느 게 맞니?”

“‘나쁘다’가 맞다”고 했다. 이번에는 교실 벽에 걸린 마오쩌둥(毛澤東) 어록을 읽어 보라고 했다. 읽었다. 수학문제도 몇 개 내 주기에 풀었다. 그걸로 합격이었다.

마오쩌둥의 지시가 내려왔다. 학제(學制)를 단축하라는 것이었다. 소학교는 6년에서 5년, 중학교와 고등학교(중·고등학교를 중학교로 통합했었음)는 각각 3년에서 2년으로. 소학교 4학년 때 중학교로 진학한 그는 초·중·고 과정을 8년에 마쳤다.

下放

15살 때 마오쩌둥의 지시가 또 떨어졌다.

“지식청년들은 농촌으로 내려가라!”

하방(下放)이었다. 1975년 8월 훙치촌에서 이듬해 봄까지 반년 동안 소몰이를 했다. 그림 그리기를 좋아했는데, 그게 소문이 났다. 향(鄕·한국의 읍·면에 해당)의 방영대(放映隊)에서 그를 불렀다. 방영대에서는 16mm 영사기를 소달구지에 싣고 농촌 마을을 돌아다니면서 영화를 상영했다. 영사기를 돌리는 기사(技士) 일은 편한 자리였다. 몇 푼 안 됐지만 월급도 나왔다. 인근에서 행세깨나 하는 사람들은 그 자리에 자기 자식을 들여보내려 다투었다. 알고 보니, 소몰이하는 아들이 애처로워 어머니가 향 공산당 서기(조선족)를 찾아가 “그림 잘 그리는 우리 애를 받아 주는 게 이치에 맞지 않느냐?”고 호소했다고 했다.

인근 16개 마을을 돌아다녔다. 영사기를 실은 소달구지를 뒤따라 자전거를 타고 마을로 들어가면, 어린애들이 “영화쟁이 왔다”며 반겼다. 북한에서 들어온 영화를 많이 상영했다. 남북분단 상황 속에서 일가가 남북으로 갈려 비참하게 죽어 가는 모습을 그린 〈최학신일가〉, 남과 북으로 갈린 쌍둥이 자매의 엇갈린 운명을 그린 〈금희와 은희의 운명〉은 아직도 기억이 난다.

기자 시절

|

| 기자 시절이던 1983년 겨울 하얼빈 번화가에서. 입고 있는 옷은 중국 인민해방군이 입는 솜외투다. |

이상철은 베이징에 있는 중앙민족대학에 합격했다. 전공은 민족언어문학과였다. 중어중문학과 조선어문학을 가르치는 학과였다. 조선족 25명이 함께 공부했다.

대학 3학년 때 공산당에 입당(入黨)했다. 정치적으로 특별히 열성을 보인 건 아니었지만, 그렇다고 마다할 일도 아니었다. 요즘도 가끔 아내에게 농반진반(弄半眞半)으로 말한다. “공산당에 들어간 건 내 평생에 부끄러운 일이었다.”

1982년 대학을 졸업하자 당에서 직장을 지정해 줬다. 《흑룡강일보》 기자. 이렇게 당에서 직장을 배정하는 걸 ‘분배(分配)’라고 했다. 《흑룡강신문》이라고 하는 조선어 신문은 없을 때였다.

《흑룡강일보》에서는 기자·편집기자·공장부(한국 신문사의 공무국) 직원 등을 다 합쳐서 1500여 명이 일했다. 그렇게 많은 인원이 하루에 달랑 4면짜리 신문을 만들었다. 그때 《인민일보》는 6면을 냈다.

한국이나 일본의 신문들처럼 사건 취재 기사는 못 쓰는 시절이지만 기자 생활은 재미있고 자유로웠다. 교통이 불편하던 때라 농촌에 취재를 한 번 나갔다 오면 1주일이 걸렸다. 덩샤오핑(鄧小平)의 개혁개방으로 농촌이 잘살게 되었다는 유의 기사를 많이 썼다. 작은 기사를 하나 써 내고 나면 자유였다.

그 시절 기자는 힘 있는 직업이었다. 선배들은 “기자증(記者證)을 가지고 달리는 기차를 세웠다”고 허풍을 떨었다. 그 정도는 아니지만 ‘시(關係)’를 동원해야 겨우 구할 수 있었던 침대칸 표도 열차에 올라 승무원에게 기자증을 보이기만 하면 됐다.

유학을 꿈꾸다

편집장은 나이가 어리지만 글을 잘 쓰고 당원인 그를 차세대 엘리트로 키워 주려 했다. 이상철은 그런 생활에 만족하지 못했다. 당원으로서 조직생활을 하려면 윗사람에게 끊임없이 잘해 줘야 하는데, 그런 게 체질에 맞지 않았다. 월급은 57위안(일본 돈 2000엔)에 불과했다. 나이 든 선배 기자들을 보면 집에서 석탄을 때서 밥을 지으면서 애를 키우며 살고 있었다. 그런 삶을 사는 것보다는 더 넓은 세상으로 나가 공부를 하고 싶었다. 틈틈이 일본어 공부를 했다.

국영기업 기술자나 외사(外事)업무를 하는 사람들 말고는 아직 해외유학이 쉽지 않은 시절이었다. 푸젠성(福建省)이나 상하이(上海)에서는 해외로 어학 유학을 가는 사람들이 나오고 있었지만, 둥베이(東北)에서는 아직 요원한 얘기였다.

1983년에 미국인 교수 하나가 헤이룽장의 조선족 마을을 찾아왔다. 그는 자신이 취재한 내용이 한국 KBS로 방영될 것이라고 했다. 이상철이 그를 안내했다. 그 미국인 교수는 한국에 있는 친척들을 찾아줄 수 있다고 했다. 한 장 있던 아버지 사진을 보여주고 집안의 사연을 이야기해 주었다. 그게 방송이 되었는지, 포항에 사는 큰아버지가 비디오테이프로 소식을 전해 왔다. 그 미국인 교수를 통해 미국 유학을 모색해 보았지만, 돈이 없어 그만두었다.

일본에서 온 회사원을 안내할 기회가 있었다. 그는 잔류고아(殘留孤兒) 출신이었다. 잔류고아란 일제가 패망한 후 부모와 떨어져 중국에 남았다가 나중에 일본으로 돌아간 사람들을 말한다. 2주간의 일정을 마친 후 그 잔류고아 출신 회사원은 돌아가면서 말했다. “일본에 놀러오라.”

일본으로 건너가다

|

| 중국을 떠나던 1987년 9월 19일 오사카행 간진마루에서 불안과 희망에 젖어. |

이상철은 ‘개인시찰’이라는 명목으로 출국했다. 그는 “그 전화가 내 운명을 갈랐다”고 말한다. “공무였다면 꼼짝없이 2주일 후에는 돌아왔어야 했다. 개인 용무로 나갔기 때문에 비자를 바꾸고 연장하면서 일본에 머무를 수 있었다.”

편집장은 “2주일만 있다 오라”고 했지만 이상철은 돌아올 생각이 없었다. 출국하면서 어린 시절부터의 추억이 담긴 사진첩을 챙겼다. 옷은 셔츠 한 벌뿐이었다. 가진 돈은 500달러, 1983년에 다녀간 미국인 교수가 준 돈이었다. 상하이까지 기차를 타고 간 후, 상하이에서 일본 오사카로 가는 배표를 샀다. 배 안에서 위스키를 한 병 샀다. 48시간 걸려 오사카에 상륙했을 때 그의 지갑에 남은 돈은 80달러 남짓이었다. 도쿄로 가는 신칸센표를 사려고 하니 20달러가 모자랐다. 배 안에서 알게 된 중국인 교수에게 “도쿄에서 친구가 돈을 가지고 나오면 갚겠다”고 사정해서 20달러를 빌렸다.

표를 사고 나니 그의 주머니에는 동전 몇 개만 남아 있었다. 도쿄에 도착해 플랫폼에서 초청해 준 도쿄의 잔류고아에게 전화를 걸어야 했다. 공중전화 거는 법을 몰라 쩔쩔 매고 있는 그에게 술기운이 도는 50대 남자가 다가왔다. “어디서 왔느냐?”고 묻는 그에게 “중국에서 왔다”고 대답했다. 그는 이상철에게 전화 거는 법을 가르쳐 주고, 지하철까지 데려다 주었다. 도시락도 하나 사 주었다. 긴장한 데다가 돈도 없어서 배 안에서부터 꼬박 이틀을 굶은 터였다. 헤어지기 전 그 50대 남자는 명함을 건네 주었다. 그의 이름은 사고오 다쓰시(佐鄕達志). 《테레케이블신문》이라는 작은 신문사 사장이었다. 사고오 사장은 명함에 적힌 전화번호 가운데 하나에 빨간 볼펜으로 밑줄을 긋고는 “여기로 전화하라”고 했다.

까마귀 소리도 반가워

|

| 일본에 도착한 다음 날부터 접이닦이 일을 시작했다. 1987년 10월 하루 15시간 동안 싱크대에서 일한 후 동료들과 찍은 사진. |

시간당 550엔을 받는 접시닦이 일을 하면서 이상철은 ‘일본’이라는 나라를 느끼기 시작했다. 평생 접시닦이 일만 했다는 아줌마는 얼마나 빨리 일을 하는지 모를 정도였다. 대학을 졸업했다는 40대의 점장도 매사에 프로페셔널 했다. 이상철도 ‘나 자신을 모두 버리고 내 의지와 체력을 시험해 보겠다’는 생각으로 일에 매달렸다. 이렇게 석달 남짓 지냈다. 문득 ‘내가 지금 뭘 하고 있는 건가?’ 하는 회의(懷疑)가 일었다. 점장을 찾아가서 이야기를 했다.

“나는 일본에 공부를 하러 온 것이지, 접시 닦으러 온 게 아니다. 이렇게 살다가는 내게 출로(出路)가 없을 것 같다.”

다행히 점장은 깨인 사람이었다. 그는 “연수비자에 대한 보증은 계속 해 줄 테니, 원하는 길을 찾아 보라”고 했다. 그때 오사카역에서 만났던 사고오 사장이 생각났다. 비서가 전화를 받았다. 비서는 사고오 사장과 통화하는 것 같더니 무뚝뚝한 목소리로 “며칠 점심 때 회사로 오라”고 했다.

|

| 일본 정착 과정에서 큰 도움을 준 사고오 다쓰시 《테레케이블신문》 사장(왼쪽)과 오리다케 요시에 오리다케산덴키(주) 사장(오른쪽). |

이상철과 만난 사고오 사장은 그간의 사정을 듣더니 이렇게 말했다. “너는 공부를 하러 일본에 온 것 아닌가? 그렇다면 무역회사에 가지 말고, 우리 회사로 오라. 신문 교열을 좀 봐 주고, 기자들을 따라다니면서 취재를 도와주면 된다.”

사고오 사장은 그 자리에서 편집국에 전화를 걸더니, 이상철의 명함을 만들어 주라고 했다. 갑작스런 제안에 난처해진 이상철은 무역회사 구로카와 준코오(黑川淳行) 사장에게 전화를 걸어 사정을 이야기했다. 구로카와 사장은 “우리 회사 일은 나와서 일해야 하는 건 아니니까, 신문사 일을 하면서 우리가 필요로 할 때 와서 도와주면 된다”고 했다.

《테레케이블신문》은 케이블 텔레비전 관련 산업 및 TV에 들어가는 전자부품을 만드는 업체들을 대상으로 하는 신문이었다. 일견 초라해 보이지만, 사고오 사장은 적은 인력으로 내실 있게 경영했다. 이상철은 여기서 5년을 일했다.

일본이 중국에 대해 호의적이던 시절

일본에 건너오기 전부터 염두에 둔 대학이 있었다. 조치(上智)대학교 신문학과였다. 베이징 중앙민족대학 시절 백남표 교수는 1940년대에 조치대 신문학과를 졸업한 분이었다. 그는 늘 “일본에서 신문학과는 조치대가 최고”라고 말하곤 했다.

이상철은 조치대 신문학과로 찾아갔다. 마침 조치대는 신문사에서 5분 거리에 있었다. 스페인 출신의 호세 데 베라 교수를 만났다. 이상철은 자신을 설명하고 데 베라 교수에게 《테레케이블신문》에 기고했던 칼럼을 보여주었다. 한국에서도 일식집 등에서 볼 수 있는 좌의자(座椅子·다리가 없고 등받이만 있는 의자)를 소재로 해서 일본인의 유연성과 창의성에 대해 논한 글이었다. 데 베라 교수는 이상철을 받아 주었다.

이후 이상철은 일하면서 5년 만에 석사와 박사 과정을 마쳤다. 〈마르크스의 신문이론〉으로 석사 학위를, 〈만주에서 일본인 경영 신문의 역사〉로 박사 학위를 받았다.

이상철 교수가 일본에 정착하기까지의 과정을 들어보면, ‘이럴 수가 있을까’ 싶을 정도로 행운의 연속이다. 특히 인복(人福)이 많았다. 이상철 교수는 “당시 일본인들은 지금과는 달리 중국이나 중국인들에 대해 무척 호의적이었다”고 말한다.

“오랫동안 닫혀 있던 중국이 열린 지 얼마 되지 않을 때여서인지, 중국에 대해 일종의 낭만 내지 환상 같은 걸 갖고 있었던 것 같다. 중국에서 왔다고 하면, 누구라도 도움을 주려고 하는 분위기였다.”

그는 “운도 좋았다”고 덧붙였다.

“일본에 머무는 동안 신분이 바뀌면서 연수비자, 유학비자 등으로 비자를 계속 바꾸어야 했다. 내가 비자를 갱신하고 나면 한두 달쯤 지나서 법규가 바뀌고 비자변경 요건이 강화됐다.”

사업가의 길

박사학위를 받은 이상철에게 무역회사의 구로카와 준코오 사장이 중국 무역 관련 일을 하는 마루오(丸尾)법률사무소에서 일하지 않겠느냐고 했다. 이상철에게는 중국 변호사 자격증이 있었다. 기자 시절 따 놓은 것이었다. 중국의 사법(司法)제도나 변호사 시험 관련 제도가 허술하던 때였다.

법률사무소나 무역회사 일을 하다 보니, 사업할 만한 게 눈에 보였다. 일본 애니메이션 〈아톰〉과 100집에 달하는 다큐멘터리 〈비욘드2000〉의 판권을 외상으로 샀다. 일본 프로그램은 정치적 이유로 중국에서 방송이 안 될 수도 있으니 방송이 결정된 시점부터 일정 시간 내에 대금을 지불하는 조건이었다. 중국 TV에서는, 판권에 대해 비용을 지불해야 한다는 개념이 없는 때였다. 이상철은 프로그램을 그냥 넘겨주는 대신 방송 시간 전후 45초씩의 광고타임을 달라고 했다. 방송스케줄이 잡힐 때까지 그렇게 얻은 광고타임을 일본 기업들에 팔았다. 투자금 제로(0)로 할 수 있는 거래였기에 가능했다.

오랫동안 휴면(休眠) 상태에 있던 회사를 인수, 도호오(東方)실업주식회사라는 간판을 달았다. 데이터엔트리(입력) 및 시스템개발 사업을 했다. 데이터엔트리 사업은 앙케이트 조사 결과라든지 입사 관련 자료 등 일본 기업들이 컴퓨터에 입력해야 하는 데이터들을 중국에 보내서 입력하게 하는 일이었다. 나중에는 재무처리 시스템 등 관련 컴퓨터 시스템을 개발해 주는 시스템엔지니어링(SE) 사업도 했다.

일본 IT기술자 한 명을 쓰는 비용으로 중국 기술자 20명을 쓸 수 있던 시절이다. 이상철은 “1만분의 3 수준인 착오율을 1만분의 1 수준으로 낮추고, 60%의 가격으로 일을 해 주겠다”고 했다. 이토추(伊藤忠)상사 등 일본 유수의 대기업에서도 일을 맡겼다. 많을 때에는 연간 매출이 5억 엔에 달하기도 했다. 이상철 교수는 “초창기에는 손정의의 소프트뱅크와 비슷한 선에 서 있는 사업이었다. 내가 조금만 더 국제적 안목을 가졌었더라면 사업을 더 키울 수 있었을지도 모른다”고 말한다.

교수가 되다

|

| 석사 학위를 마친 후인 1991년 여름 다롄에서 어머니와. 어머니는 평생 그리워했던 고국 땅을 밟지 못하고 2000년 1월 돌아가셨다. |

〈만주에서 일본인 경영 신문의 역사〉가 나오자 일본 신문학계나 언론계에서 자기들도 미처 몰랐던 사실들이라면서 주목했다. 교도(共同)통신이 발간하는 잡지 《신문통신조사회보》에서 그의 논문 일부를 관련 자료목록까지 포함해서 총 4회에 걸쳐 실었다. 얼마 후 교토에 있는 료고쿠대 사회학과의 닛타 미쓰코(新田光子)교수가 관련 자료를 요청해 왔다. 보내 주었다. 반년쯤 되었을 때, 닛타 교수가 연락을 해 왔다. “교토에 와서 교수를 하지 않겠나?”

그렇게 이상철은 1998년 4월 료고쿠대 교수가 됐다. 회사는 함께 일하던 부장에게 팔았다. 료고쿠대는 한국에선 생소하지만 ‘일본 최고(最古)의 대학’이다. 근대적 대학으로 인가를 받은 것은 1922년이지만, 1639년 니시혼간지(西本願寺)가 설립한 학료(學寮·승려교육기관)에 뿌리를 두고 있기 때문이다.

교수가 되면서 이상철은 일본 국적(國籍)을 취득했다. 일본대학의 교수로 학자의 길을 걷기로 한 이상, 중국국적을 계속 고집할 이유는 없었다. ‘민족’을 의식할 때는 있지만, 1997년에서야 처음 한국을 방문한 그는 ‘한국인(한국국적자)’이었던 적은 없었다.

“내게 국가나 국적은 큰 의미가 없다. 어디에 주민등록을 한들 그게 무슨 큰 의미가 있나? 일본 시민으로서 의무를 지키며 살겠지만, 정의를 굽히면서 일본의 편을 들어야 할 의무는 내게 없다. 한국에 정의가 있으면 한국, 일본에 정의가 있으면 일본편을 들면 된다.”

일본 국적을 얻고 다케야마(竹山)라는 일본 성도 만들었다. 다케야마라는 성은 《테레케이블신문》 기자 시절 가깝게 지낸 오리다케 요시에(折竹義計) 씨와 야마다 에이코(山田映子) 씨 부부의 성에서 한 글자씩 따서 만들었다. 여권 등에는 다케야마 소테츠(竹山相哲)로 되어 있지만 학자로서는 ‘리 소테츠’라는 이름을 사용한다.

“축구시합 하면 마음으로는 한국 응원”

|

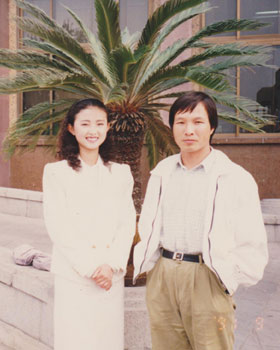

| 32살 때인 1991년 9월 당시 18살이던 아내와 처음 만났다. |

“그 부분은 중요하다. 내 속에 한국적·일본적·중국적인 것은 몇 퍼센트나 되나? 전에는 한국적인 것이 50%라고 생각했다. 지금은 한국적인 것 100%, 일본적인 것 100%, 중국적인 것 100%다. 나는 300% 인간이다. 나는 세 개의 조국을 가슴에 품고 산다”

— 당신은 ‘경계인(境界人)’인가.

“‘경계인’은 낡은 단어다. 사람이 경계에 서 있으면 안 되지 않나?”

— 그럼 당신을 한마디로 표현하면 뭐라고 하겠나.

“‘아시아인’이다. 어느 나라 사람이냐고 묻는 것은 국경이 있어서다. 100년쯤 후에도 일본인, 중국인, 한국인인지를 따지는 게 의미가 있을까? 우리 아버지가 젊었을 때에는 도쿄에서 열차 티켓을 끊으면 하얼빈까지 갈 수 있었다.”

— 한국과 일본, 혹은 한국과 중국이 축구시합을 하면, 누구를 응원하나.

“남들이 그렇게 물으면 ‘약한 쪽을 응원한다’고 말하지만 마음으로는 아무래도 한국을 응원하게 된다.”

“중국, 과도하게 민족주의 강조”

그는 한국, 중국, 일본을 모두 좋아한다고 하지만, 그 세 나라의 관계는 요즘 편치 않다. 그 중심에는 일제(日帝)침략에서 비롯된 과거사 문제가 있다.

“과거사 문제로 일본, 일본 민족 전체를 미워하는 것은 이치에 닿지 않는다. 옛날에 한국으로 건너와서 나쁜 짓을 한 일본인도 있을 것이다. 그렇다고 해서 그 손자, 손자의 손자에게까지 ‘너희도 죄가 있다’고 할 수 있나? 말로는 ‘알겠습니다, 알겠습니다’ 하더라도 누가 진심으로 수긍하겠나?”

— 중국과 일본도 과거사 문제, 센가쿠분쟁 등으로 갈등이 심하다.

“중・일 국교 정상화 당시 저우언라이(周恩來) 중국 총리는 일본에 전쟁배상을 받지 않겠다고 했다. 일본인들은 중국에 호감을 갖게 되었다. 막대한 규모의 공적개발원조(ODA) 차관을 제공하는 등 발 벗고 중국을 도왔다. 1989년 톈안먼(天安門)사태 이후 서방이 중국을 제재했을 때에도 일본과 일본기업만이 중국을 지원했다. 개혁개방 이후 오늘의 중국이 있게 된 데에는 일본의 역할이 컸다. 하지만 오늘날 중국은 그런 얘기를 하지 않는다. 몇 년 전까지 일본은 그런 중국에 대해 불평을 토로했지만, 이젠 그런 소리도 들어갔다.”

— 어느 쪽이 문제인가.

“일본도 문제지만 중국에도 문제가 있다. 장쩌민(江澤民) 정권 이후 중국은 과도하게 민족주의를 강조했다. TV를 켜면 중일전쟁을 다룬 드라마들을 많이 한다. 피란하는 중국인 할머니를 일본 병사가 총검으로 찔러 죽이는 장면을 드라마로 여과 없이 내보낸다. 일본에 유학 온 푸젠성 출신 학생은, 집에 돌아갔더니 조카가 ‘일본 사람들은 다 총 가지고 있나?’라고 묻더라며 어이없어했다.”

— 중국과 일본 사이에서 한국은 누구와 더 친하게 지내야 하나.

“일본과 친하게 지내야 한다. 중국이 강대해질수록 한국과 일본이 안보·경제 면에서 손을 잡아야 중국에 얕잡아 보이지 않을 수 있다. 중·일 간에는 공동이익이 적지만, 한일 간에는 공동이익이 많기 때문이다. 중국의 군사퍼레이드를 보라. 그런 퍼레이드를 하는 나라는 중국·북한 정도다. 중국의 기본철학은 북한과 같다.”

— 너무 일본편만 드는 얘기 아닌가.

“한국에서는 일본 군국주의 부활을 걱정하지만, 일본이 다시 한국으로 쳐들어온다는 것은 상상도 할 수 없지 않나? 중국이 역사적으로 한국을 얼마나 압박했나? 6·25 때는 또 얼마나 피해를 줬나?”

— 일본의 혐한 정서가 심상치 않다는데.

“그건 일시적인 것이다. 형제나 부부가 일시적으로 감정이 상한 것과 비슷하다. 그러나 두 나라 관계는 끊으려야 끊을 수 없다. 중국 음악은 일본인들에게 안 먹히지만, 한국 음악은 일본인들에게 잘 먹힌다.”

“상하이 임시정부 이야기 쓰고 싶어”

이상철 교수의 부인도 조선족이다. 그보다 14살이나 어리다. 1991년 9월 중국을 방문하고 있을 때, 친구가 보여준 18살 처녀의 사진을 보고 그 길로 달려갔다. 아내는 일본차밍주식회사 대표이사로 있다. 기모노를 제작하고 입는 법을 가르치는 일을 하고 있다. 기모노 제작을 와사이(和裁)라고 하는 데 국가자격증(3급)을 갖고 있다. 기모노 입는 법은 기쓰케라고 하며 다양한 유파(流派)가 있다. 도카류(桐華流)라고 하는 유파에서 최고등급인 ‘기능사’ 자격증을 소지하고 있다. 딸만 둘이다. 대학생이다. 일본에서 태어나고 자란 딸들은 한국어를 알아듣기는 하지만 하지는 못한다.

이상철 교수는 작년 8월부터 서울대에 연구교수로 왔다가 지난 3월 30일 일본으로 돌아갔다. 2014년 12월부터 《산케이(産經)신문》에 연재해 온 〈비록(秘錄) 김정일(金正日)〉은 2016년 4월 말에 끝낼 예정이다. 정진석(鄭晉錫) 한국외국어대 명예교수는 이상철 교수에 대해 “언론학자로는 드물게 한·중·일 3개 국어를 모국어처럼 구사하며, 부지런하고 성실하게 중립적인 시각에서 학문적으로 폭넓게 연구하는 학자”라고 평가한다.

앞으로의 계획을 물어보았다. 이 교수는 “상하이를 무대로 한 대한민국임시정부 이야기를 쓰고 싶다”고 했다.

“몇 년 전 미 스탠퍼드대가 소장하고 있는 《장제스일기》를 살펴보았다. 김구(金九)를 비롯해 한국과 관련해서 흥미로운 얘기들이 많았다(이상철 교수는 《월간조선》 2010년 11월호에 ‘장제스일기에 나타난 한국독립운동관계 사료’라는 글을 기고한 바 있다-기자 주). 당시 신문들을 보면 상하이는 양산박(梁山泊)과 같은 곳이었다. 비극도 많았지만, 역동적인 인물들도 많았다. 그 이야기를 쓰고 싶다.”⊙