⊙ 1954년 ‘文人葬’으로 망우리 이장. 1990년 용인 천주교 추모공원으로 재이장 후 지난 8월 망우공원으로 돌아와

⊙ 만 46세에 얻은 첫 직업은 새 정부 공보처의 출판국장… 평생 무직 시인으로 살아

⊙ 거나하게 취하면 우렁찬 목소리로 비제의 오페라 〈카르멘〉의 아리아 ‘투우사의 노래’ 불러

⊙ 쓰레기통에 버린 시 ‘모란이 피기까지는’… 春園이 읽고 “그걸 왜 버려?”

⊙ 영랑 후손들 성악가, 피아니스트, 인문학자로 활약 중

⊙ 만 46세에 얻은 첫 직업은 새 정부 공보처의 출판국장… 평생 무직 시인으로 살아

⊙ 거나하게 취하면 우렁찬 목소리로 비제의 오페라 〈카르멘〉의 아리아 ‘투우사의 노래’ 불러

⊙ 쓰레기통에 버린 시 ‘모란이 피기까지는’… 春園이 읽고 “그걸 왜 버려?”

⊙ 영랑 후손들 성악가, 피아니스트, 인문학자로 활약 중

- 서울 중랑구 망우역사문화공원에 안장된 김영랑 시인 추모공간.

‘모란이 피기까지는/ 나는 아직 나의 봄을 기둘리고 있을 테요.’

‘모란’의 시인 영랑(永郞) 김윤식(金允植·1903~1950년). 찬란한 슬픔의 봄을 노래했던 시인은 일제의 탄압에도 지조를 굽히지 않던 민족시인이었다. 다른 한편으로는 그림엽서 속 미인 사진에 감격하고 첫사랑 무용가 최승희(崔承喜·1911~?)와의 이별에 가슴 저미게 눈물짓던 순수한 내면을 지닌 시인이었다.

5남 3녀를 둔 아버지로서 평소 자식들에게 엄했지만, 딸에게 손수 편지를 써 보내고, 명문 중학에 합격한 아들을 등에 업고 자랑할 만큼 자상한 아버지이기도 했다.

영랑과 망우리, 망우공원

시인 김영랑 유족은 경기도 용인시 천주교 추모공원에 안치되었던 영랑의 유택을 지난 8월 19일 서울 중랑구 망우역사공원 묘지로 재이장했다.

1933년 개장한 ‘망우리 공동묘지’는 그간 무덤 4만8000여 기가 현재 6400여 기로 줄어들었다. 또한 나무 한 그루 없이 벌거벗은 산과 무덤만 보이던 망우리는 ‘역사문화공원’으로 변신, 시민들의 힐링 공간으로 재탄생했다.

이장해 떠난 묘가 재차 망우리로 돌아온 경우는 김영랑 시인이 처음이다. 이에 독립운동가 유관순, 만해 한용운, 위창 오세창, 죽산 조봉암, 소파 방정환, 종두법을 전파한 지석영, 소설가 서해 최학송, 화가 이인성·이중섭, 조각가 권진규, 시인 박인환 등의 묘와 다시 이웃하게 됐다.

영랑은 6·25 전쟁 당시 포탄 파편에 맞아 운명했는데, 유족은 전쟁 중이라 정상적인 장례를 치를 수 없어 신당동 자택 가까운 한남동 남산 기슭에 유택을 가매장했었다. 그러곤 정전(停戰) 이듬해인 1954년 11월 14일 장충공원에서 ‘문인장(文人葬)’을 치르고 망우리에 이장했다.

그러다 1989년 아내 안귀련(安貴蓮)이 타계하자 이듬해 3월 아내 곁인 천주교 추모공원으로 옮겨졌다가 이번에 다시 망우리로 돌아온 것이다. 햇수로 의미를 부여하자면 70년 만의 귀향인 셈이다. 새롭게 조성된 영랑의 유택 묘비와 시비를 설명하면 다음과 같다.

묘비 중심에 시 ‘북’의 마지막 두 행인 ‘인생이 가을같이 익어 가오/ 자네 소리하게 내 북을 치지’를 새기고, 시인이 즐긴 판소리 고수의 ‘북’ 조각상의 중심에 책 형상의 조각을 두고 ‘영랑 김윤식 안귀련 묘비’가 새겨져 우뚝 섰다.

왼쪽 시비 앞면에는 항일시 중 가장 강하다는 ‘독을 차고’의 마지막 두 행인 ‘나는 독을 차고 선선히 가리라/ 막음 날 내 외로운 혼 건지기 위하여’를, 그 시비 측면에는 ‘오-매 단풍 들겄네’ 시구를 세로로 새겼다.

오른쪽 시비 앞면에는 대표작으로 알려진 시 ‘모란이 피기까지는’의 마지막 두 행인 ‘모란이 피기까지는/ 나는 아직 기다리고 있을 테요 찬란한 슬픔의 봄을’을, 그 측면에는 ‘돌담에 소색이는 햇발같이’ 시구를 세로로 새겼다.

기자는 영랑의 3남 현철(金炫澈·89)씨를 지난 9월 24일, 10월 1일 두 번에 걸쳐 서울 대치동에서 만났다. 그는 그간 알려지지 않았던 아버지 영랑의 소중한 이야기를 전해주었다. 미국 마이애미에 사는 현철씨는 “(제 나이가) 어언 구순(九旬)이 되면서 아내마저 약속이나 한 듯 건강이 전 같지 않았다. 무슨 변고가 오면 부모님의 이장에 신경을 쓸 새가 없을 것이 두려웠고 정종배 시인이 큰 도움을 줬다”고 했다.

“영랑이 그토록 사랑하던 겨레와 국토, 고향 산천, 생가의 모란·동백·꾀꼬리·숲·대밭, 한 폭의 동양화처럼 펼쳐진 강진 앞바다의 정경, 그리고 거문고·북·판소리·악성들의 교향곡·협주곡 등을 죄다 포기하고 유명을 달리한 지 어언 74년이 흘렀습니다.

지난날을 회상하는데 문득 ‘뚱뚱한 몸짓에 걸걸한 웃음소리, 거기에서 풍기는 체취, 소박하고 활달하고 호걸풍마저 섞인 무한호인(無限好人)이라 불릴 정도의 그의 초탈(超脫)한 성격은 우리 시인들 중에서는 찾아보기 어렵다’던 평론가 이헌구(李軒求·1905~1982년)의 글이 떠오릅니다.”

“문학을 전업으로 삼아서는 안 된다”

영랑 시인은 안귀련과의 슬하에 5남 3녀를 낳았다. 장녀 애로(愛魯·1926~1996년)가 이화여전 가정학과를 택하자 반대하지 않았다. 그러나 장남 현욱(炫郁·1928~1989년)이 국문학과를 택하자 이렇다 할 설명 없이 무조건 반대했다. 그럼에도 피는 속일 수 없었는지 자식들은 하나같이 문학에 남다른 관심을 가졌다.

그러자 영랑은 한 발짝 물러서서 대학에서 문학을 전공하는 것까지는 이해하지만 문학을 업으로 삼아서는 안 된다고 몇 번이고 강조했다고 한다. 현철씨의 말이다.

“선친은 항일 경력 때문에 광복의 그날까지 이렇다 할 직장을 갖지 못했어요. 정확히 말해 생후 첫 직장이 생긴 만 46세(47세에 별세)가 될 때까지 수입이 없이 지냈으니 생활이 안 되는 문학을 전공한 것을 얼마나 후회했을까요?”

영랑의 첫 직업은 새 정부 공보처의 출판국장(1949년)이었다. 앞서 1948년 5월 초대 제헌 국회의원 선거 당시 한민당 후보로 출마했으나 낙선(落選)의 쓴맛만 봤다. 광복 직후 강진군에 ‘대한청년단’과 ‘대한독립촉성회’, 그리고 새 정부의 경찰이 파견될 때까지 치안을 유지할 ‘치안대’ 등 단체들의 지부가 결성될 때 영랑은 청년단장, 촉성회의 선전부장, 그리고 치안대 고문(顧問) 직을 맡은 적은 있지만 명예직일 뿐 사실상 무직과 다름없었다.

둘째 현국(炫國·1932~2005년)은 육군 보병 장교로서 육군본부 공보실에서 근무했다. 1960년 어느 날 라이만 렘니처 미 육군 참모총장이 용산에 있는 육군본부를 방문했을 때 수많은 통역 장교를 제치고 렘니처 대장의 통역관으로 발탁되기도 했다. 영어 실력 덕분에 현국씨는 세상을 떠나기 직전까지 20여 년간 뉴욕 대법원의 통역관으로 일했다.

셋째 현철은 대학에서 신문학(新聞學)을 전공해 《전남일보》, 서울 MBC 기자를 거쳐 미국에 정착했다. 미주 동포신문 《한겨레저널》 초대 발행인 겸 편집인을 지냈다.

넷째 현태(炫邰·1938~2004년)는 불문학을 전공하고 공군사관학교, 이화여대, 연세대, 단국대 등에서 불문학을 강의했다. 단국대 불문과 교수로 정년퇴직 때까지 강단에 섰고 모파상(Maupassant)의 소설 등 20여 개의 작품을 번역해 국내에 알리는 데 공헌했다.

다섯째 현도(炫道·84)는 독문학을 전공, 유럽 오스트리아로 유학, 현지 국립은행의 전산부장으로 재직하다 은퇴해 그곳에서 60여 년간 살고 있다.

현철씨가 기억하는 아버지 영랑은 “자식에겐 무척 엄했지만, 사람들 앞에선 너무도 수줍어했던 분”이다.

“거나하게 취해서 귀가한 아버지는 기분이 아주 좋으셨는지 집으로 들어서자마자 마당에서 두 팔을 벌려 춤을 추셨죠. 그러곤 우렁찬 목소리로 비제의 오페라 〈카르멘〉 2악장 에스카미요의 아리아 ‘투우사의 노래’를 원어로 부르곤 하셨죠.”

영랑은 타고난 성량에다 음악에 대한 주체할 수 없을 만큼의 열정과 예리한 감각과 자신감을 갖고 있었다. 도쿄예술대학 성악과 진학을 꿈꾼 적도 있지만 부모의 반대로 결국 그 꿈을 접었다고 한다.

“레코드판에 실린 서양 클래식 음악과 각종 국악을 망라한 음악 감상, 바이올린과 거문고, 가야금 연주 등은 아버지 영랑의 일상생활이셨어요.

아버지의 남도 판소리는 당시 명창들도 놀랄 정도였다고 하고 거문고, 가야금, 북, 양금의 연주 실력 역시 전문가 뺨치는 수준이었다고 합니다.”

자녀들과 서양음악·국악 감상

영랑은 서양 고전음악뿐 아니라 국악에 대해서도 깊은 이해와 조예를 가지고 있었다. 이에 따라 시의 언어를 음률화해서 시를 낭송할 때면 노래를 부르는 듯 착각하게 만드는 탁월한 음악적 재능을 소유한 시인이었다.

미당(未堂) 서정주(徐廷柱·1915~ 2000년)는 문학 선배 영랑에게서 들은 얘기라면서 “언니 이화중선(1898~1943년)보다 아우 이중선(1900~?)의 소리가 촉기(觸氣) 있다”고 말한 적이 있다. 미당이 직접 두 자매의 판소리를 감상해보았더니 영랑의 분석이 옳았다고 한다. 현철씨의 말이다.

“대학 시절 제 한 학기의 학비를 도와준 미당을 공덕동 자택으로 인사차 찾아뵈었을 때 들려준 회고입니다. 원래 ‘촉기’라는 단어는 생기 있고 재치 있는 기상이라는 뜻이라고 해요. ‘촉기가 무엇이냐’는 미당의 질문에 영랑은 ‘같은 슬픔을 노래하면서도 그 슬픔을 딱한 데에 떨어뜨리지 않는 싱그러운 음색의 기름지고 생생한 기운을 말하는 것’이라 대답하셨다 하더군요.”

영랑은 어린 자식들을 네 살 무렵부터 초등학교 입학 전까지 종종 무릎 위에 앉히고 베토벤, 브람스, 차이콥스키 등 서양 고전음악을 비롯, 거문고와 가야금산조, 〈춘향전〉 〈흥부전〉 〈토끼전〉 〈적벽가〉 등 국악을 함께 감상했다.

이 덕분에 자식들도 서양 고전음악과 국악에 귀가 열리게 됐다. 영랑 생가 사랑채에는 수많은 세계적인 작곡가들 작품에다 국악 음반 등이 상당히 많이 쌓여 있었다고 전한다.

지금은 CD 하나에 다 들어가지만, 당시는 레코드판 중에서도 길다는 LP판이라는 게 한쪽 면이 5분밖에 안 돼 앞뒤 다 해서 겨우 10분이면 곡이 끝나게 되어 있었다. 그래서 베토벤의 9번 교향곡처럼 장장 1시간10분이나 되는 긴 곡은 레코드 7장을 한 개의 앨범으로 묶어야 교향곡 하나를 들을 수 있는 시대였다.

“아버지는 서울에서 러시아의 세계적인 베이스 가수 표도르 샬리아핀, 바이올리니스트 등의 공연이 있을 때는 물론이고, 도쿄에 세계적인 교향악단이 왔을 때에도 논밭을 팔아서까지 배편으로 현해탄을 건너셨을 정도로 음악을 사랑하셨다고 합니다.”

너무도 수줍어했던 분

이렇게 호방한 성격이었지만 자작시 낭송 때는 너무도 수줍어했던 분으로 현철씨는 기억한다.

1949년 초가을, 영랑의 나이 46세 때, 한국 시문학 사상 가장 성대했던 자작시 낭송 대회가 서울 명동의 문예빌딩(毛允淑 시인 소유)에서 열렸다. 수십 명의 유명 중견 시인이 참석한 이 자리에서 시인들은 저마다 자작시 한 편씩을 멋있게 읊었다.

이날의 프로그램에 따라 영랑의 차례가 오자 동료 후배 시인들은 ‘찬란한 슬픔’이라는, 전례 없는 형용모순(oxymoron) 표현의 새로운 시어를 만들어서 인생의 생(生)과 멸(滅)에서 오는 슬픔을 초극해보자는 인생시 ‘모란이 피기까지는’을 읊을 영랑에게 많은 기대와 관심을 가졌었다고 한다.

그런데 정작 멋있게 흘러나오리라고 잔뜩 기대했던 참석자들은 영랑의 시낭송을 듣고 실망을 금할 수 없었다. 참석자들이 여기저기서 수군거리자 장내가 웅성거렸다. 그 멋있는 시를, 감정을 잡고 낭송하기는커녕 중학생이 남의 시를 처음 대하듯이 멋쩍게 더듬거리며 읽었던 것이다.

그렇게 영랑은 낭송을 다 마치고 아무 일도 없었다는 듯 단에서 내려와 시인들이 자리한 좌석 사이 통로를 통해 뒤쪽 자기 자리로 걸어 들어왔다.

앞자리에 앉아 있던 당시 31세의 청년 시인 황금찬(黃錦燦·1918~ 2017년)은 영랑이 앞으로 지나가자 “선생님, 그 멋있는 시를 어떻게 그리 읊으십니까?” 하고 핀잔 섞인 질문을 던졌다.

이에 영랑은 수줍은 표정을 짓더니 “글쎄, 내 시를 어떻게… 나이가 들어가면서 잘 안 되네” 하며 변명했다.

청년 시인 박목월(朴木月·1916~1978년)도 이렇게 한마디 던졌다고 전한다.

“아이고 참, 선생님도. 아니 이 멋진 시를….”

이 말이 끝나기도 전에 영랑은 “이 사람아, 무(無)멋이 멋이야. 그런데 내 시를 어떻게… 겸연쩍어서 원…” 하며 낯을 붉히더란다. 현철씨의 말이다.

“육중한 외모와 달리 아버지의 내심은 이렇게 수줍음이 많으셨어요.”

‘모란이 피기까지는’이라는 名詩의 탄생 순간

‘20세기 전반의 한국 대표 서정시인’이라 불리는 영랑은 모란이 필 무렵에 맞춰 가끔 사랑채에서 전국의 유명 문인과 문인 지망생들을 초청하여 시 창작 대회를 열었다고 전해진다.

1930년대 초 어느 봄날 열렸던 대회에서, 영랑도 사랑채를 에워싸듯 화려하게 핀 모란을 보며 시 한 편을 썼다. 하지만 그것이 마음에 안 들었던지 공개도 하기 전에 시를 쓴 종이를 구겨 쓰레기통에 버리려 했다.

이를 본 11년 연상의 선배 춘원(春園) 이광수(李光洙·1892~?)는 “그걸 왜 버려? 이리 줘” 하고는 그 종이를 빼앗았다. 그러곤 읽어 봤는데 깜짝 놀랄 만한 대작이 아닌가!

그 자리에서 춘원은 그 시를 크게 낭송, 만장의 박수갈채를 받았다. ‘모란이 피기까지는’이라는 명시(名詩)가 탄생하는 순간이었다.

아니, 엄밀히 말해서 명시가 구원받는 순간이었다. 현철씨의 말이다.

“훗날 명작으로 빛나는 예술작품 중에 창작 당시 저자 자신이 그 작품을 과소평가한 경우가 허다합니다.

예를 들어 3대 교향곡으로 유명한 제8번 교향곡(미완성 교향곡)을 작곡한 슈베르트는 4악장을 다 채우기 전에 3악장 첫 9소절까지 쓰다가 마음에 들지 않아 악보를 내버렸다고 해요. 훗날 사가(史家)들이 쓰레기통에서 이를 발견하여 슈베르트 사후 37년이 지나서야 첫 공연이 실현되었죠.”

영국인 한국문학가 안선재 서강대 명예교수(Brother Anthony·천주교 수사)가 ‘모란이 피기까지는’을 영어로 번역한 일이 있다. 우리말 원시와 함께 전문을 소개한다.

모란이 피기까지는

나는 아즉 나의 봄을 기둘리고 있을 테요.

모란이 뚝뚝 떨어져 버린 날

나는 비로소 봄을 여읜 설움에 잠길 테요.

오월 어느 날 그 하로 무덥던 날

떨어져 누운 꽃잎마저 시들어 버리고는

천지에 모란은 자취도 없어지고

뻗쳐오르던 내 보람 서운케 무너졌느니

모란이 지고 말면 그뿐 내 한 해는 다 가고 말아

삼백예순날 하냥 섭섭해 우옵내다.

모란이 피기까지는

나는 아즉 기둘리고 있을 테요 찬란한 슬픔의 봄을.

-영랑의 시 ‘모란이 피기까지는’ 전문

Until peonies bloom

I just go on waiting for my spring to come.

On the days when peonies drop, drop their petals,

I finally languish in sorrow at the loss of spring.

One day in May, one sultry day

when the fallen petals have all withered away

and there is no trace of peonies in all the world,

my soaring sense of fulfillment crumbles into irrepressible sorrow.

Once the peonies have finished blooming, my year is done

for three hundred and sixty gloomy days I sadly lament.

Until peonies bloom

I just go on waiting for a spring of glorious sorrow.

-안선재의 번역 ‘Until peonies bloom’ 전문

안선재 교수의 영어 번역본 《영랑 시 전편》은 2010년 3월 말에 미국에서 출판됐다. 영랑의 넷째인 불문학자 김현태는 생전 “산문은 좀 덜 하지만 특히 선친처럼 어려운 시는 원뜻의 반의반도 옮겨지지 않아 외국어로 번역하면 안 된다”고 말했었다.

영랑시집은 영어 번역 외에도 아시아권에서도 번역되어 소개가 되어 있다. 영어판보다 8년이나 앞선 베트남어판(레 당 호안 역, 하노이 나수앗반반혹출판사, 2002)을 비롯, 일본어판(한성례 역, 도쿄 도요미술사, 2019), 중국어판(주하 역, 연변대 출판사, 조선어문학 교과서용, 2021) 등이 있다.

영랑의 후손 이야기

대구가톨릭대 음악공연예술대학 김혜경(金惠京·66) 산학협력 교수는 영랑의 차남 현국의 장녀다. 성악가인 김 교수는 대구성악가협회 회장, 경북오페라단 단장, 경남 창원문화재단 대표와 전국 200여 개 문예회관의 수장인 한국문화예술회관연합회 회장을 역임한 예술경영 CEO다.

“선친께서는 영랑 할아버지가 작고하신 후 어려워진 집안 탓에 학업을 지속하지 못하셨죠. 가장 역할을 하시며 동생들의 교육·성장에 도움이 되고자 직업군인이 되셨어요. 집안을 돕는 거의 유일한 수입원으로 저의 어머니도 함께 애쓰셨어요.

아버지는 어린 시절부터 무용·음악에 자질이 많은 저에게 늘 할아버지 영랑에 대한 자부심을 일러주셨습니다. 문화예술에 애착이 컸던 집안 내력 덕분인지, 아버지께서 저에게 피아노를 일찍부터 접하게 하셨어요. 집안 만류로 그만두신 성악에 대한 영랑의 열정도 알려주셨지요. 제가 성악의 길을 걷게 된 것에도 영랑이 큰 영향을 끼쳤다고 봅니다. 카랑카랑한 제 목소리와 모습은 조부님을 제일 많이 닮았다고 현철 숙부님이 늘 말씀하시지요.”

― 영랑 할아버지가 김 교수에게 많은 영향을 주었군요.

“조부님의 예술에 대한 열정(熱情)과 강직한 성정(性情), 나라 사랑하는 마음도 영향을 받았습니다. 바른 국가관과 애국심은 티가 날 정도지요. 이것은 좌우 이념이 있을 수 없고 문화예술인으로서 가지는 제 신념이기도 합니다.”

김혜경 교수는 “영랑 할아버지의 시를 성악곡·음악곡으로 창작해 영랑의 시가 국민들에게 사랑받는 노력을 잊지 않고 있다”며 “그 일환으로 국립합창단과의 협업으로 영랑의 시가 많은 음악곡으로 탄생했다”고 했다.

김혜경의 딸 양성원(梁誠元·41) 또한 피아니스트로서 활약 중이다. 서울예고를 나와 독일 뒤셀도르프국립음대 대학원에서 박사 학위를 받았으며 여러 차례 국내외 콩쿠르에서 수상했다. 현재 건국대 겸임교수로 커리어를 쌓고 있다.

“처음에는 할아버지 시가 어렵게 느껴져”

아들 양성윤(梁誠允·43) 또한 인문학으로 영랑을 기리는 작업을 하고 있다. 고려대 인문사회융합인재양성사업단 연구교수인 그는 도쿄대 대학원에서 일본의 고전학을 전공해 박사 학위를 받았다. 작년 5월 일본에서 《사이카쿠 기담연구(西鶴奇談硏究)》(文学通信)라는 학술서를 간행한 일도 있다. 영랑의 증손자인 양 교수와의 문답이다.

― 영랑 할아버지의 시를 접하며 어떤 생각이 들었나요.

“처음에는 영랑 할아버지의 시가 어렵게 느껴졌어요. 대구에서 태어나 오늘날의 제도적 사고와 감성에 얽매여 있던 저로서는 주석이나 여러 평론을 참조해야 비로소 시정(詩情)이 마음에 닿을 때도 있습니다. 서정시는 향토색 짙은 강진 방언을 구사하고 독특한 리듬감에 기반해 섬세하게 조탁한 시어가 많고, 저항시는 시대와 문화적 상황에 예민하게 반응해요. 저는 영랑 할아버지의 시어와 시상을 통해 언어 표현의 가능성을 새롭게 획득하기 위한 치열한 고투의 과정을 읽게 됩니다.”

양 교수는 어릴 적부터 가족 구전(口傳)으로 “문학이나 예술을 전업으로 삼지 마라”는 유언, 일제 식민지 시대 말기에 많은 문인이 국책문학에 협력했을 때에도 단 한 편의 친일 작품도 쓰지 않고 창씨개명과 신사참배를 끝까지 거부했던 일화, 1940년대부터 해방 때까지 절필하고 평생 시인이라 자칭하면서도 스스로를 드러낸 적이 없었다는 이야기를 듣고 자랐다고 했다. 그의 계속된 말이다.

“이런 꼿꼿하고 올곧은 인품과 달리, 영랑 할아버지의 서정시는 애상적이고 영롱하게 다가왔습니다. 오하근 평론가의 말대로 ‘가장 서정적인 시인이 가장 저항적인 시인이 될 수 있다’는 사실을 증명한 극소수의 시인이셨습니다.”

양 교수는 “영랑 할아버지의 순수한 서정시는 암울한 현실에 대한 외면이나 도피가 아닌, 당대 사회와 문학 환경에 대해 극도로 민감하고 섬세하게 대응했던 문학 실천이었다고 생각한다”고 힘주어 말했다.

‘가장 서정적인 시인이 가장 저항적인 시인’

― 영랑의 시를 널리 알리기 위해 어떤 노력을 하셨나요.

“현철 할아버지와 영랑시의 일본어 번역을 구상하고 기획한 것이 2008년 즈음입니다. 번역자 교체 등 우여곡절 끝에 한국문학번역원의 지원을 받아 2019년 10월에 ‘신·세계현대시문고’의 시리즈로 《김영랑 시집》(한성례 역)이 일본에서 간행되었습니다. 출판에 이르기까지 사가와 아키(佐川亜紀) 시인의 조력도 있었습니다.”

놀랍게도 《김영랑 시집》이 제20회 일본시인클럽 시계상(詩界賞) 후보에 올랐다. 사후 70년이 지난 영랑의 시가 일본의 독자들에게 읽히게 된 것이다. 생전 친일 작품을 한 편도 쓰지 않고 오로지 한길만 걸었던 영랑인데, 70년의 세월이 지난 후에 그의 작품이 일본어로 번역되어 일본 독자들에게 읽힌다는 사실은 아주 특별한 감동으로 다가온다. 이것은 가히 역사적인 일이 아닐 수 없다.

번역시집 간행 이후, 당시 도쿄대 박사 논문을 쓰고 있던 그에게 한 일본 신문사로부터 기고문 요청이 왔고 시집 번역의 경위나 간행의 의의, 한일 교류에 관한 생각을 기고(2020년 1월)한 일도 있다.

그러고 얼마 후 도쿄대 국문학연구실로 한 통의 편지가 왔다. 그의 기고문을 읽은 한 독자의 독후감이었는데, 그분은 ‘자유와 평화를 위한 도쿄예술대학 유지의 모임(自由と平和のための東京藝術大学有志の会)’의 발기인이자 당시 아베 정권의 ‘비밀보호법/안보법/공모죄법’의 강행에 대응해 학생과 시민, 예술가들이 결성한 ‘예술과 헌법을 생각하는 연속강좌’의 기획자였던 도쿄예술대학의 가와시마 히토시(川嶋均) 선생이었다. 양 교수의 말이다.

“일본에서 코로나19가 유행하기 직전인 2월 18일 ‘자유와 평화를 위한 도쿄예술대학 유지의 모임’(제26회 모임) 테마가 ‘시인 윤동주(尹東柱·1917~1945년)’였는데 저도 초청받게 됐지요.

일본 잡지에 영랑 시 소개

해방 직후 혼란기에 쓰인 영랑의 시를 소개하면서, ‘식민시기의 시를 새롭게 평가하는 작업도 중요하지만, 시를 평가하는 오늘 우리의 위치가 의심스러울 때 동주와 영랑의 시어는 독특한 매력을 지닌 채 우리 앞에 나타난다’는 감회를 공유했었죠.”

이를 계기로, 양 교수는 일본 현대 시인들이 구독하는 월간지 《시와 사상(詩と思想)》(2020년 9월호)에 영랑의 시와 삶에 관한 평론(〈손을 잡는 세계의 시인들-영랑의 인생과 시, 그리고 우리들〉)을 발표했다. 양 교수가 소속된 도쿄대 국문학과 연구자들을 포함해, 식민지 조선 지식인과 문인들의 고뇌를 잘 모르는 보수적인 학계의 지인들에게 번역시집과 그가 쓴 논문을 전했다고 한다. 이후 《시와 사상》(2022년 3월호)에 〈일본어역판 《김영랑 시집》 간행 후의 감개-한일 교류의 작은 인연이 맺어지고 있다〉는 글을 재차 기고했다.

또 오는 11월 아오야마 가쿠인대학(青山学院大学)이 창설 150주년을 맞아 간행할 예정인 《아오야마 가쿠인에서 수학한 한국·조선의 문학자들》이란 기념문집 작업에 양 교수도 참여할 예정이다.

“아오야마 가쿠인대학은 영랑 할아버지가 관동대지진 전까지 잠시 유학했던 곳이자, 후일 영랑과 〈시문학파〉를 탄생시킨 용아 박용철(朴龍喆·1904~1938년)과 친교가 본격적으로 시작된 곳이기도 합니다. 1911년부터 48년 사이에 한국·조선 출신 유학생 약 208명 중 용아, 영랑, 백석(白石·1912~ 1963년)을 포함해 문인 11명의 활동과 삶, 아오야마 가쿠인대학과의 관계를 조명하는 기획입니다.

저는 영랑 할아버지에 관한 글을 쓰게 됐는데, 이러한 역사의 기록을 바탕으로 미래의 한국과 일본의 교류를 새롭게 바라볼 수 있게 됐으면 좋겠습니다.”

― 망우리에 영랑 시인을 모신 것에 대한 느낌을 말씀해주십시오.

“저의 집에서 가까운 거리라 찾아뵙기 쉬워졌습니다. 처음에는 생가가 있는 고향 강진에 이장하는 방안도 있었으나 결국 망우리에 모시게 됐습니다. 수많은 애국지사와 친교를 맺었던 문화예술인들이 함께하는 공간이기에 분명 영랑 할아버지도 외롭지 않으실 겁니다.”

영랑의 후손들은 대를 이어서 그의 예술혼을 모란의 향이 되어 피어나게 하고 번져가게 하고 있다. 진정 예술이란 세월이 흘러도 변함없는 위대하고 ‘찬란한’ 저력이라는 사실을 깨닫게 되는 순간이다.⊙

‘모란’의 시인 영랑(永郞) 김윤식(金允植·1903~1950년). 찬란한 슬픔의 봄을 노래했던 시인은 일제의 탄압에도 지조를 굽히지 않던 민족시인이었다. 다른 한편으로는 그림엽서 속 미인 사진에 감격하고 첫사랑 무용가 최승희(崔承喜·1911~?)와의 이별에 가슴 저미게 눈물짓던 순수한 내면을 지닌 시인이었다.

5남 3녀를 둔 아버지로서 평소 자식들에게 엄했지만, 딸에게 손수 편지를 써 보내고, 명문 중학에 합격한 아들을 등에 업고 자랑할 만큼 자상한 아버지이기도 했다.

영랑과 망우리, 망우공원

|

| 작고하기 7개월 전인 1950년 2월, 김영랑 시인. |

1933년 개장한 ‘망우리 공동묘지’는 그간 무덤 4만8000여 기가 현재 6400여 기로 줄어들었다. 또한 나무 한 그루 없이 벌거벗은 산과 무덤만 보이던 망우리는 ‘역사문화공원’으로 변신, 시민들의 힐링 공간으로 재탄생했다.

이장해 떠난 묘가 재차 망우리로 돌아온 경우는 김영랑 시인이 처음이다. 이에 독립운동가 유관순, 만해 한용운, 위창 오세창, 죽산 조봉암, 소파 방정환, 종두법을 전파한 지석영, 소설가 서해 최학송, 화가 이인성·이중섭, 조각가 권진규, 시인 박인환 등의 묘와 다시 이웃하게 됐다.

영랑은 6·25 전쟁 당시 포탄 파편에 맞아 운명했는데, 유족은 전쟁 중이라 정상적인 장례를 치를 수 없어 신당동 자택 가까운 한남동 남산 기슭에 유택을 가매장했었다. 그러곤 정전(停戰) 이듬해인 1954년 11월 14일 장충공원에서 ‘문인장(文人葬)’을 치르고 망우리에 이장했다.

그러다 1989년 아내 안귀련(安貴蓮)이 타계하자 이듬해 3월 아내 곁인 천주교 추모공원으로 옮겨졌다가 이번에 다시 망우리로 돌아온 것이다. 햇수로 의미를 부여하자면 70년 만의 귀향인 셈이다. 새롭게 조성된 영랑의 유택 묘비와 시비를 설명하면 다음과 같다.

묘비 중심에 시 ‘북’의 마지막 두 행인 ‘인생이 가을같이 익어 가오/ 자네 소리하게 내 북을 치지’를 새기고, 시인이 즐긴 판소리 고수의 ‘북’ 조각상의 중심에 책 형상의 조각을 두고 ‘영랑 김윤식 안귀련 묘비’가 새겨져 우뚝 섰다.

왼쪽 시비 앞면에는 항일시 중 가장 강하다는 ‘독을 차고’의 마지막 두 행인 ‘나는 독을 차고 선선히 가리라/ 막음 날 내 외로운 혼 건지기 위하여’를, 그 시비 측면에는 ‘오-매 단풍 들겄네’ 시구를 세로로 새겼다.

오른쪽 시비 앞면에는 대표작으로 알려진 시 ‘모란이 피기까지는’의 마지막 두 행인 ‘모란이 피기까지는/ 나는 아직 기다리고 있을 테요 찬란한 슬픔의 봄을’을, 그 측면에는 ‘돌담에 소색이는 햇발같이’ 시구를 세로로 새겼다.

기자는 영랑의 3남 현철(金炫澈·89)씨를 지난 9월 24일, 10월 1일 두 번에 걸쳐 서울 대치동에서 만났다. 그는 그간 알려지지 않았던 아버지 영랑의 소중한 이야기를 전해주었다. 미국 마이애미에 사는 현철씨는 “(제 나이가) 어언 구순(九旬)이 되면서 아내마저 약속이나 한 듯 건강이 전 같지 않았다. 무슨 변고가 오면 부모님의 이장에 신경을 쓸 새가 없을 것이 두려웠고 정종배 시인이 큰 도움을 줬다”고 했다.

“영랑이 그토록 사랑하던 겨레와 국토, 고향 산천, 생가의 모란·동백·꾀꼬리·숲·대밭, 한 폭의 동양화처럼 펼쳐진 강진 앞바다의 정경, 그리고 거문고·북·판소리·악성들의 교향곡·협주곡 등을 죄다 포기하고 유명을 달리한 지 어언 74년이 흘렀습니다.

지난날을 회상하는데 문득 ‘뚱뚱한 몸짓에 걸걸한 웃음소리, 거기에서 풍기는 체취, 소박하고 활달하고 호걸풍마저 섞인 무한호인(無限好人)이라 불릴 정도의 그의 초탈(超脫)한 성격은 우리 시인들 중에서는 찾아보기 어렵다’던 평론가 이헌구(李軒求·1905~1982년)의 글이 떠오릅니다.”

“문학을 전업으로 삼아서는 안 된다”

|

| 김영랑 시인의 3남 김현철씨. |

그러자 영랑은 한 발짝 물러서서 대학에서 문학을 전공하는 것까지는 이해하지만 문학을 업으로 삼아서는 안 된다고 몇 번이고 강조했다고 한다. 현철씨의 말이다.

“선친은 항일 경력 때문에 광복의 그날까지 이렇다 할 직장을 갖지 못했어요. 정확히 말해 생후 첫 직장이 생긴 만 46세(47세에 별세)가 될 때까지 수입이 없이 지냈으니 생활이 안 되는 문학을 전공한 것을 얼마나 후회했을까요?”

영랑의 첫 직업은 새 정부 공보처의 출판국장(1949년)이었다. 앞서 1948년 5월 초대 제헌 국회의원 선거 당시 한민당 후보로 출마했으나 낙선(落選)의 쓴맛만 봤다. 광복 직후 강진군에 ‘대한청년단’과 ‘대한독립촉성회’, 그리고 새 정부의 경찰이 파견될 때까지 치안을 유지할 ‘치안대’ 등 단체들의 지부가 결성될 때 영랑은 청년단장, 촉성회의 선전부장, 그리고 치안대 고문(顧問) 직을 맡은 적은 있지만 명예직일 뿐 사실상 무직과 다름없었다.

둘째 현국(炫國·1932~2005년)은 육군 보병 장교로서 육군본부 공보실에서 근무했다. 1960년 어느 날 라이만 렘니처 미 육군 참모총장이 용산에 있는 육군본부를 방문했을 때 수많은 통역 장교를 제치고 렘니처 대장의 통역관으로 발탁되기도 했다. 영어 실력 덕분에 현국씨는 세상을 떠나기 직전까지 20여 년간 뉴욕 대법원의 통역관으로 일했다.

셋째 현철은 대학에서 신문학(新聞學)을 전공해 《전남일보》, 서울 MBC 기자를 거쳐 미국에 정착했다. 미주 동포신문 《한겨레저널》 초대 발행인 겸 편집인을 지냈다.

넷째 현태(炫邰·1938~2004년)는 불문학을 전공하고 공군사관학교, 이화여대, 연세대, 단국대 등에서 불문학을 강의했다. 단국대 불문과 교수로 정년퇴직 때까지 강단에 섰고 모파상(Maupassant)의 소설 등 20여 개의 작품을 번역해 국내에 알리는 데 공헌했다.

다섯째 현도(炫道·84)는 독문학을 전공, 유럽 오스트리아로 유학, 현지 국립은행의 전산부장으로 재직하다 은퇴해 그곳에서 60여 년간 살고 있다.

현철씨가 기억하는 아버지 영랑은 “자식에겐 무척 엄했지만, 사람들 앞에선 너무도 수줍어했던 분”이다.

“거나하게 취해서 귀가한 아버지는 기분이 아주 좋으셨는지 집으로 들어서자마자 마당에서 두 팔을 벌려 춤을 추셨죠. 그러곤 우렁찬 목소리로 비제의 오페라 〈카르멘〉 2악장 에스카미요의 아리아 ‘투우사의 노래’를 원어로 부르곤 하셨죠.”

영랑은 타고난 성량에다 음악에 대한 주체할 수 없을 만큼의 열정과 예리한 감각과 자신감을 갖고 있었다. 도쿄예술대학 성악과 진학을 꿈꾼 적도 있지만 부모의 반대로 결국 그 꿈을 접었다고 한다.

“레코드판에 실린 서양 클래식 음악과 각종 국악을 망라한 음악 감상, 바이올린과 거문고, 가야금 연주 등은 아버지 영랑의 일상생활이셨어요.

아버지의 남도 판소리는 당시 명창들도 놀랄 정도였다고 하고 거문고, 가야금, 북, 양금의 연주 실력 역시 전문가 뺨치는 수준이었다고 합니다.”

자녀들과 서양음악·국악 감상

영랑은 서양 고전음악뿐 아니라 국악에 대해서도 깊은 이해와 조예를 가지고 있었다. 이에 따라 시의 언어를 음률화해서 시를 낭송할 때면 노래를 부르는 듯 착각하게 만드는 탁월한 음악적 재능을 소유한 시인이었다.

미당(未堂) 서정주(徐廷柱·1915~ 2000년)는 문학 선배 영랑에게서 들은 얘기라면서 “언니 이화중선(1898~1943년)보다 아우 이중선(1900~?)의 소리가 촉기(觸氣) 있다”고 말한 적이 있다. 미당이 직접 두 자매의 판소리를 감상해보았더니 영랑의 분석이 옳았다고 한다. 현철씨의 말이다.

“대학 시절 제 한 학기의 학비를 도와준 미당을 공덕동 자택으로 인사차 찾아뵈었을 때 들려준 회고입니다. 원래 ‘촉기’라는 단어는 생기 있고 재치 있는 기상이라는 뜻이라고 해요. ‘촉기가 무엇이냐’는 미당의 질문에 영랑은 ‘같은 슬픔을 노래하면서도 그 슬픔을 딱한 데에 떨어뜨리지 않는 싱그러운 음색의 기름지고 생생한 기운을 말하는 것’이라 대답하셨다 하더군요.”

영랑은 어린 자식들을 네 살 무렵부터 초등학교 입학 전까지 종종 무릎 위에 앉히고 베토벤, 브람스, 차이콥스키 등 서양 고전음악을 비롯, 거문고와 가야금산조, 〈춘향전〉 〈흥부전〉 〈토끼전〉 〈적벽가〉 등 국악을 함께 감상했다.

이 덕분에 자식들도 서양 고전음악과 국악에 귀가 열리게 됐다. 영랑 생가 사랑채에는 수많은 세계적인 작곡가들 작품에다 국악 음반 등이 상당히 많이 쌓여 있었다고 전한다.

지금은 CD 하나에 다 들어가지만, 당시는 레코드판 중에서도 길다는 LP판이라는 게 한쪽 면이 5분밖에 안 돼 앞뒤 다 해서 겨우 10분이면 곡이 끝나게 되어 있었다. 그래서 베토벤의 9번 교향곡처럼 장장 1시간10분이나 되는 긴 곡은 레코드 7장을 한 개의 앨범으로 묶어야 교향곡 하나를 들을 수 있는 시대였다.

“아버지는 서울에서 러시아의 세계적인 베이스 가수 표도르 샬리아핀, 바이올리니스트 등의 공연이 있을 때는 물론이고, 도쿄에 세계적인 교향악단이 왔을 때에도 논밭을 팔아서까지 배편으로 현해탄을 건너셨을 정도로 음악을 사랑하셨다고 합니다.”

너무도 수줍어했던 분

|

| 김현철씨가 최근 펴낸 개정증보판 《아버지 그립고야》(예다인) |

1949년 초가을, 영랑의 나이 46세 때, 한국 시문학 사상 가장 성대했던 자작시 낭송 대회가 서울 명동의 문예빌딩(毛允淑 시인 소유)에서 열렸다. 수십 명의 유명 중견 시인이 참석한 이 자리에서 시인들은 저마다 자작시 한 편씩을 멋있게 읊었다.

이날의 프로그램에 따라 영랑의 차례가 오자 동료 후배 시인들은 ‘찬란한 슬픔’이라는, 전례 없는 형용모순(oxymoron) 표현의 새로운 시어를 만들어서 인생의 생(生)과 멸(滅)에서 오는 슬픔을 초극해보자는 인생시 ‘모란이 피기까지는’을 읊을 영랑에게 많은 기대와 관심을 가졌었다고 한다.

그런데 정작 멋있게 흘러나오리라고 잔뜩 기대했던 참석자들은 영랑의 시낭송을 듣고 실망을 금할 수 없었다. 참석자들이 여기저기서 수군거리자 장내가 웅성거렸다. 그 멋있는 시를, 감정을 잡고 낭송하기는커녕 중학생이 남의 시를 처음 대하듯이 멋쩍게 더듬거리며 읽었던 것이다.

그렇게 영랑은 낭송을 다 마치고 아무 일도 없었다는 듯 단에서 내려와 시인들이 자리한 좌석 사이 통로를 통해 뒤쪽 자기 자리로 걸어 들어왔다.

앞자리에 앉아 있던 당시 31세의 청년 시인 황금찬(黃錦燦·1918~ 2017년)은 영랑이 앞으로 지나가자 “선생님, 그 멋있는 시를 어떻게 그리 읊으십니까?” 하고 핀잔 섞인 질문을 던졌다.

이에 영랑은 수줍은 표정을 짓더니 “글쎄, 내 시를 어떻게… 나이가 들어가면서 잘 안 되네” 하며 변명했다.

청년 시인 박목월(朴木月·1916~1978년)도 이렇게 한마디 던졌다고 전한다.

“아이고 참, 선생님도. 아니 이 멋진 시를….”

이 말이 끝나기도 전에 영랑은 “이 사람아, 무(無)멋이 멋이야. 그런데 내 시를 어떻게… 겸연쩍어서 원…” 하며 낯을 붉히더란다. 현철씨의 말이다.

“육중한 외모와 달리 아버지의 내심은 이렇게 수줍음이 많으셨어요.”

‘모란이 피기까지는’이라는 名詩의 탄생 순간

‘20세기 전반의 한국 대표 서정시인’이라 불리는 영랑은 모란이 필 무렵에 맞춰 가끔 사랑채에서 전국의 유명 문인과 문인 지망생들을 초청하여 시 창작 대회를 열었다고 전해진다.

1930년대 초 어느 봄날 열렸던 대회에서, 영랑도 사랑채를 에워싸듯 화려하게 핀 모란을 보며 시 한 편을 썼다. 하지만 그것이 마음에 안 들었던지 공개도 하기 전에 시를 쓴 종이를 구겨 쓰레기통에 버리려 했다.

이를 본 11년 연상의 선배 춘원(春園) 이광수(李光洙·1892~?)는 “그걸 왜 버려? 이리 줘” 하고는 그 종이를 빼앗았다. 그러곤 읽어 봤는데 깜짝 놀랄 만한 대작이 아닌가!

그 자리에서 춘원은 그 시를 크게 낭송, 만장의 박수갈채를 받았다. ‘모란이 피기까지는’이라는 명시(名詩)가 탄생하는 순간이었다.

아니, 엄밀히 말해서 명시가 구원받는 순간이었다. 현철씨의 말이다.

“훗날 명작으로 빛나는 예술작품 중에 창작 당시 저자 자신이 그 작품을 과소평가한 경우가 허다합니다.

예를 들어 3대 교향곡으로 유명한 제8번 교향곡(미완성 교향곡)을 작곡한 슈베르트는 4악장을 다 채우기 전에 3악장 첫 9소절까지 쓰다가 마음에 들지 않아 악보를 내버렸다고 해요. 훗날 사가(史家)들이 쓰레기통에서 이를 발견하여 슈베르트 사후 37년이 지나서야 첫 공연이 실현되었죠.”

영국인 한국문학가 안선재 서강대 명예교수(Brother Anthony·천주교 수사)가 ‘모란이 피기까지는’을 영어로 번역한 일이 있다. 우리말 원시와 함께 전문을 소개한다.

모란이 피기까지는

나는 아즉 나의 봄을 기둘리고 있을 테요.

모란이 뚝뚝 떨어져 버린 날

나는 비로소 봄을 여읜 설움에 잠길 테요.

오월 어느 날 그 하로 무덥던 날

떨어져 누운 꽃잎마저 시들어 버리고는

천지에 모란은 자취도 없어지고

뻗쳐오르던 내 보람 서운케 무너졌느니

모란이 지고 말면 그뿐 내 한 해는 다 가고 말아

삼백예순날 하냥 섭섭해 우옵내다.

모란이 피기까지는

나는 아즉 기둘리고 있을 테요 찬란한 슬픔의 봄을.

-영랑의 시 ‘모란이 피기까지는’ 전문

Until peonies bloom

I just go on waiting for my spring to come.

On the days when peonies drop, drop their petals,

I finally languish in sorrow at the loss of spring.

One day in May, one sultry day

when the fallen petals have all withered away

and there is no trace of peonies in all the world,

my soaring sense of fulfillment crumbles into irrepressible sorrow.

Once the peonies have finished blooming, my year is done

for three hundred and sixty gloomy days I sadly lament.

Until peonies bloom

I just go on waiting for a spring of glorious sorrow.

-안선재의 번역 ‘Until peonies bloom’ 전문

안선재 교수의 영어 번역본 《영랑 시 전편》은 2010년 3월 말에 미국에서 출판됐다. 영랑의 넷째인 불문학자 김현태는 생전 “산문은 좀 덜 하지만 특히 선친처럼 어려운 시는 원뜻의 반의반도 옮겨지지 않아 외국어로 번역하면 안 된다”고 말했었다.

영랑시집은 영어 번역 외에도 아시아권에서도 번역되어 소개가 되어 있다. 영어판보다 8년이나 앞선 베트남어판(레 당 호안 역, 하노이 나수앗반반혹출판사, 2002)을 비롯, 일본어판(한성례 역, 도쿄 도요미술사, 2019), 중국어판(주하 역, 연변대 출판사, 조선어문학 교과서용, 2021) 등이 있다.

영랑의 후손 이야기

|

| 1925년 결혼한 김영랑 시인과 아내 안귀련. 독립운동가인 고하 송진우 선생이 주례를 맡았다. |

“선친께서는 영랑 할아버지가 작고하신 후 어려워진 집안 탓에 학업을 지속하지 못하셨죠. 가장 역할을 하시며 동생들의 교육·성장에 도움이 되고자 직업군인이 되셨어요. 집안을 돕는 거의 유일한 수입원으로 저의 어머니도 함께 애쓰셨어요.

아버지는 어린 시절부터 무용·음악에 자질이 많은 저에게 늘 할아버지 영랑에 대한 자부심을 일러주셨습니다. 문화예술에 애착이 컸던 집안 내력 덕분인지, 아버지께서 저에게 피아노를 일찍부터 접하게 하셨어요. 집안 만류로 그만두신 성악에 대한 영랑의 열정도 알려주셨지요. 제가 성악의 길을 걷게 된 것에도 영랑이 큰 영향을 끼쳤다고 봅니다. 카랑카랑한 제 목소리와 모습은 조부님을 제일 많이 닮았다고 현철 숙부님이 늘 말씀하시지요.”

― 영랑 할아버지가 김 교수에게 많은 영향을 주었군요.

“조부님의 예술에 대한 열정(熱情)과 강직한 성정(性情), 나라 사랑하는 마음도 영향을 받았습니다. 바른 국가관과 애국심은 티가 날 정도지요. 이것은 좌우 이념이 있을 수 없고 문화예술인으로서 가지는 제 신념이기도 합니다.”

김혜경 교수는 “영랑 할아버지의 시를 성악곡·음악곡으로 창작해 영랑의 시가 국민들에게 사랑받는 노력을 잊지 않고 있다”며 “그 일환으로 국립합창단과의 협업으로 영랑의 시가 많은 음악곡으로 탄생했다”고 했다.

김혜경의 딸 양성원(梁誠元·41) 또한 피아니스트로서 활약 중이다. 서울예고를 나와 독일 뒤셀도르프국립음대 대학원에서 박사 학위를 받았으며 여러 차례 국내외 콩쿠르에서 수상했다. 현재 건국대 겸임교수로 커리어를 쌓고 있다.

“처음에는 할아버지 시가 어렵게 느껴져”

|

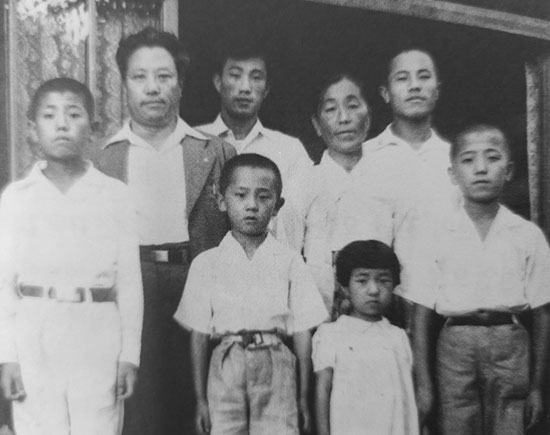

| 전남 강진에서 서울 신당동 290-74번지로 이사한 직후의 가족 사진(1949년). 김영랑·안귀련 부부를 중심으로 뒷줄 왼쪽부터 시계 방향으로 현욱, 현국, 현태, 애란, 현도, 현철. |

― 영랑 할아버지의 시를 접하며 어떤 생각이 들었나요.

“처음에는 영랑 할아버지의 시가 어렵게 느껴졌어요. 대구에서 태어나 오늘날의 제도적 사고와 감성에 얽매여 있던 저로서는 주석이나 여러 평론을 참조해야 비로소 시정(詩情)이 마음에 닿을 때도 있습니다. 서정시는 향토색 짙은 강진 방언을 구사하고 독특한 리듬감에 기반해 섬세하게 조탁한 시어가 많고, 저항시는 시대와 문화적 상황에 예민하게 반응해요. 저는 영랑 할아버지의 시어와 시상을 통해 언어 표현의 가능성을 새롭게 획득하기 위한 치열한 고투의 과정을 읽게 됩니다.”

양 교수는 어릴 적부터 가족 구전(口傳)으로 “문학이나 예술을 전업으로 삼지 마라”는 유언, 일제 식민지 시대 말기에 많은 문인이 국책문학에 협력했을 때에도 단 한 편의 친일 작품도 쓰지 않고 창씨개명과 신사참배를 끝까지 거부했던 일화, 1940년대부터 해방 때까지 절필하고 평생 시인이라 자칭하면서도 스스로를 드러낸 적이 없었다는 이야기를 듣고 자랐다고 했다. 그의 계속된 말이다.

“이런 꼿꼿하고 올곧은 인품과 달리, 영랑 할아버지의 서정시는 애상적이고 영롱하게 다가왔습니다. 오하근 평론가의 말대로 ‘가장 서정적인 시인이 가장 저항적인 시인이 될 수 있다’는 사실을 증명한 극소수의 시인이셨습니다.”

양 교수는 “영랑 할아버지의 순수한 서정시는 암울한 현실에 대한 외면이나 도피가 아닌, 당대 사회와 문학 환경에 대해 극도로 민감하고 섬세하게 대응했던 문학 실천이었다고 생각한다”고 힘주어 말했다.

‘가장 서정적인 시인이 가장 저항적인 시인’

|

| 1950년 2월 망우리 공동묘지. 석영 안석주 선생 장례식 때의 모습이다. 당시 김영랑 시인도 같이했다. |

“현철 할아버지와 영랑시의 일본어 번역을 구상하고 기획한 것이 2008년 즈음입니다. 번역자 교체 등 우여곡절 끝에 한국문학번역원의 지원을 받아 2019년 10월에 ‘신·세계현대시문고’의 시리즈로 《김영랑 시집》(한성례 역)이 일본에서 간행되었습니다. 출판에 이르기까지 사가와 아키(佐川亜紀) 시인의 조력도 있었습니다.”

놀랍게도 《김영랑 시집》이 제20회 일본시인클럽 시계상(詩界賞) 후보에 올랐다. 사후 70년이 지난 영랑의 시가 일본의 독자들에게 읽히게 된 것이다. 생전 친일 작품을 한 편도 쓰지 않고 오로지 한길만 걸었던 영랑인데, 70년의 세월이 지난 후에 그의 작품이 일본어로 번역되어 일본 독자들에게 읽힌다는 사실은 아주 특별한 감동으로 다가온다. 이것은 가히 역사적인 일이 아닐 수 없다.

번역시집 간행 이후, 당시 도쿄대 박사 논문을 쓰고 있던 그에게 한 일본 신문사로부터 기고문 요청이 왔고 시집 번역의 경위나 간행의 의의, 한일 교류에 관한 생각을 기고(2020년 1월)한 일도 있다.

그러고 얼마 후 도쿄대 국문학연구실로 한 통의 편지가 왔다. 그의 기고문을 읽은 한 독자의 독후감이었는데, 그분은 ‘자유와 평화를 위한 도쿄예술대학 유지의 모임(自由と平和のための東京藝術大学有志の会)’의 발기인이자 당시 아베 정권의 ‘비밀보호법/안보법/공모죄법’의 강행에 대응해 학생과 시민, 예술가들이 결성한 ‘예술과 헌법을 생각하는 연속강좌’의 기획자였던 도쿄예술대학의 가와시마 히토시(川嶋均) 선생이었다. 양 교수의 말이다.

“일본에서 코로나19가 유행하기 직전인 2월 18일 ‘자유와 평화를 위한 도쿄예술대학 유지의 모임’(제26회 모임) 테마가 ‘시인 윤동주(尹東柱·1917~1945년)’였는데 저도 초청받게 됐지요.

일본 잡지에 영랑 시 소개

|

| 영랑의 손녀와 외증손자 김혜경과 양성윤. |

이를 계기로, 양 교수는 일본 현대 시인들이 구독하는 월간지 《시와 사상(詩と思想)》(2020년 9월호)에 영랑의 시와 삶에 관한 평론(〈손을 잡는 세계의 시인들-영랑의 인생과 시, 그리고 우리들〉)을 발표했다. 양 교수가 소속된 도쿄대 국문학과 연구자들을 포함해, 식민지 조선 지식인과 문인들의 고뇌를 잘 모르는 보수적인 학계의 지인들에게 번역시집과 그가 쓴 논문을 전했다고 한다. 이후 《시와 사상》(2022년 3월호)에 〈일본어역판 《김영랑 시집》 간행 후의 감개-한일 교류의 작은 인연이 맺어지고 있다〉는 글을 재차 기고했다.

또 오는 11월 아오야마 가쿠인대학(青山学院大学)이 창설 150주년을 맞아 간행할 예정인 《아오야마 가쿠인에서 수학한 한국·조선의 문학자들》이란 기념문집 작업에 양 교수도 참여할 예정이다.

“아오야마 가쿠인대학은 영랑 할아버지가 관동대지진 전까지 잠시 유학했던 곳이자, 후일 영랑과 〈시문학파〉를 탄생시킨 용아 박용철(朴龍喆·1904~1938년)과 친교가 본격적으로 시작된 곳이기도 합니다. 1911년부터 48년 사이에 한국·조선 출신 유학생 약 208명 중 용아, 영랑, 백석(白石·1912~ 1963년)을 포함해 문인 11명의 활동과 삶, 아오야마 가쿠인대학과의 관계를 조명하는 기획입니다.

저는 영랑 할아버지에 관한 글을 쓰게 됐는데, 이러한 역사의 기록을 바탕으로 미래의 한국과 일본의 교류를 새롭게 바라볼 수 있게 됐으면 좋겠습니다.”

― 망우리에 영랑 시인을 모신 것에 대한 느낌을 말씀해주십시오.

“저의 집에서 가까운 거리라 찾아뵙기 쉬워졌습니다. 처음에는 생가가 있는 고향 강진에 이장하는 방안도 있었으나 결국 망우리에 모시게 됐습니다. 수많은 애국지사와 친교를 맺었던 문화예술인들이 함께하는 공간이기에 분명 영랑 할아버지도 외롭지 않으실 겁니다.”

영랑의 후손들은 대를 이어서 그의 예술혼을 모란의 향이 되어 피어나게 하고 번져가게 하고 있다. 진정 예술이란 세월이 흘러도 변함없는 위대하고 ‘찬란한’ 저력이라는 사실을 깨닫게 되는 순간이다.⊙