⊙ 광주·전남 주민 88%가 ‘제한급수’ 위기… 주민들에게 ‘물 20% 절약’ 캠페인 전개

⊙ “큰 폭으로 줄이지 않으면 3월 1일부터 제한급수 불가피”(광주시장 강기정)

⊙ 광주시민이 물 사용량 5.4% 줄일 때 광주시청은 7% 더 써… 광주 서구청, 광산구청도 각각 12%, 13% 증가

⊙ 전남 여수시청과 광양시청 10%, 보성군청 15%, 목포시청 20% 물 사용량 증가

⊙ 절수 솔선하지는 못할망정 ‘동참’은 해야 하는 것 아닌가?

⊙ “큰 폭으로 줄이지 않으면 3월 1일부터 제한급수 불가피”(광주시장 강기정)

⊙ 광주시민이 물 사용량 5.4% 줄일 때 광주시청은 7% 더 써… 광주 서구청, 광산구청도 각각 12%, 13% 증가

⊙ 전남 여수시청과 광양시청 10%, 보성군청 15%, 목포시청 20% 물 사용량 증가

⊙ 절수 솔선하지는 못할망정 ‘동참’은 해야 하는 것 아닌가?

- 현재 상태라면, 광주광역시의 상수원 동복호는 올해 5월쯤 바닥을 드러낼 예정이다. 사진=뉴시스

최근 1년간 광주·전남 누적 강수량은 884.3mm다. 평년 대비 61%에 불과하다. 계속되는 가뭄에 광주·전남 지역 주요 상수원도 바닥을 드러내고 있다. 광주광역시(이하 광주시)의 주요 상수원인 동복댐은 올해 5월 안에 고갈될 전망이다. 광주시는 물론 전남 관내 10개 시·군의 용수원인 주암댐 역시 1월 12일 현재 저수율이 28%에 불과하다. 해갈되지 않는다면, 올해 상반기 안에 바닥을 드러내게 된다. 이 밖에 ▲평림댐(전남 장성군, 31.1%) ▲장흥댐(전남 장흥군, 34.1%) ▲섬진강댐(전북 임실군, 17.5%) 역시 심각한 상황이다.

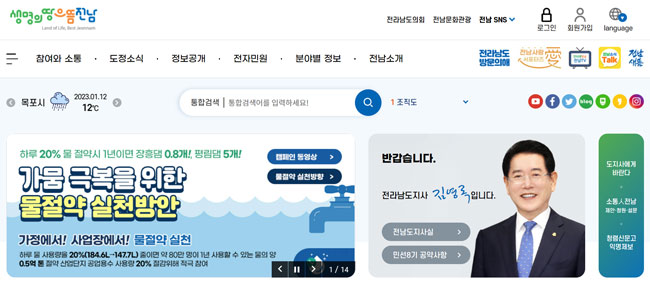

전남 22개 시·군 중 가뭄 단계(정상, 관심, 주의, 경계, 심각)가 ‘경계’ 이상인 곳은 여수·순천·광양·목포·나주시, 영광·장성·담양·함평·화순·보성·고흥·완도군 등 13개 시·군이다. 전남 주민 182만 명의 78%에 해당하는 142만 명이 ‘식수난’에 직면할 위기에 처한 셈이다. 광주시 주민 143만 명 역시 같은 상황이다. 광주·전남 주민의 88%가 곧 ‘제한급수’에 의존해 생활을 꾸려가야 한다는 얘기다. 이와 관련, 광주시와 전라남도는 ‘물 20% 절약’을 주민에게 권하고 있다. 광주시는 현재 홈페이지 첫 화면에 관련 배너를 게시하고 있다. 전남도 역시 홈페이지 첫 화면에서 “하루 20% 물 절약 1년이면 장흥댐 0.8개! 평림댐 5개!” “가정에서! 사업장에서! 물 절약 실천”이라고 홍보하고 있다. 절수를 통해 ‘제한급수’ 시점을 최대한 뒤로 늦추자는 계산인 셈이다.

기자는 ‘물 절약’을 호소하는 광주·전남 지자체들의 선전물을 보고 나서 ‘과연 해당 공공기관들은 물 절약을 하고 있을까’란 의문이 들었다. 이에 약 3주에 걸쳐 가뭄 위기 경보가 ‘경계’ 단계인 광주시와 그 관내 5개 자치구, 전남도와 관내 13개 시·군의 물 사용 실태를 파악했다. 그 결과 이들 대다수는 ‘물 절약’을 외칠 자격 자체가 없다는 결론을 내릴 수밖에 없었다.

시민에겐 ‘절약’ 외치며 에너지 더 쓴 박원순

광주·전남 지자체와 교육 당국의 물 사용 실태를 점검하게 된 계기는 바로 전 서울시장 고(故) 박원순씨의 모순된 언행 때문이다. 2011년 10월 26일, 서울시장 보궐선거를 통해 서울시정을 운영하게 된 박씨는 2012년부터 ‘원전 하나 줄이기’란 사업을 추진했다. ‘원전 하나 줄이기’란, 서울시가 에너지를 생산하지 않고, 소비만 하는 곳이므로 ‘원전 1기’가 생산하는 에너지를 절약하자는 사업이다. 그 사고방식과 사업 추진 행태가 ‘문재인식 탈원전’과 유사하다. 천문학적인 세금을 썼는데도 그 효과는 도무지 측정하기 어렵고, 그 와중에 소위 ‘신재생에너지’ 쪽에 있는 ‘586 출신’ ‘친민주당’ 인사들의 배를 불렸다는 비판이 제기된 사업이다.

명목상 ‘에너지 소비 줄이기’ 사업인 ‘원전 하나 줄이기’를 시행하는데도 박씨의 에너지 소비 행태는 바뀌지 않았다. 오히려 시행 전보다 에너지 소비량이 더 늘었다. 그야말로 ‘표리부동’이란 지적을 받을 수밖에 없는 대목이다. 박씨는 서울시 종로구 혜화동 소재 서울시장 관사에서 살았는데, 2013년 혜화동 관사의 전력 사용량은 2012년 대비 33% 증가한 3만5443KWh다. 도시가스의 경우엔 4% 많은 1만1402㎥다. 서울시민에겐 ‘원전 하나 줄이기’ ‘에너지 절약’을 역설하면서도 정작 자신이 거주하는 서울시장 관사에서는 전년보다 에너지를 더 썼다는 얘기다. 박씨의 에너지 소비 행태는 이후에도 바뀌지 않았다. 박씨가 2014년 1월 혜화동 관사에서 나와 은평구 진관동 소재 ‘아파트 관사’로 거처를 옮긴 이후 ‘서울시장 관사 운영비 지출 내역’을 보면 그렇다. 2014년 10월 당시 《월간조선》이 서울시를 통해 확인한 박씨 거주 ‘은평구 아파트 관사’의 전력 사용량(2014년 1~9월)은 해당 관사와 같은 단지·동일 면적 가구의 1.8배에 달했다. 전기·가스 요금 역시 같은 면적 가구 평균치의 2.3배였다.

市 차원에서 대대적으로 20% 물 절약 실천?

광주광역시는 2022년 10월 5일부터 가뭄 관련 ‘비상체계’를 가동했다. 예년보다 비가 오지 않아 이미 오래전부터 뻔히 ‘물 부족’이 예상됐는데도 10월 들어서야 ‘비상’이라고 외쳤다. 이미 연초부터 가뭄이 예상됐고, 장마 기간 강우량이 적어 심각한 위기가 올 수 있다는 경고들이 여기저기서 제기됐는데도 그랬다. 광주시는 ‘비상체계 가동’ 관련 보도자료를 통해 “공급 대책만으로는 한계가 있는 만큼 시민의 평상시 수돗물 아껴 쓰기 실천이 절실한 상황이다”라고 주장했다.

이와 함께 광주시는 시민을 대상으로 한 ‘물 절약’ 캠페인을 진행했다. 광주시 상수도사업본부는 2022년 11월 1일, ‘가뭄 대비 물 절약 실천 유도를 위한 대시민 홍보 캠페인 추진 계획’을 통해 “현재 광주·전남의 극심한 가뭄으로 제한급수 및 단수가 예상되는 엄중한 상황에서 시 차원에서 대대적으로 20% 생활 속 물 절약 실천 홍보를 진행하고 있으며, 직원 여러분의 적극적인 협조가 절실한 상황”이라고 권고했다.

같은 해 12월 13일, 강기정 광주시장은 “더 큰 폭으로 줄이지 않으면 내년 3월 1일부터 제한급수는 불가피한 상황이다. 목표로 했던 20% 절수까지 더 힘 좀 내달라”고 당부했다.

현재 광주시가 홈페이지에 게시한 ‘광주시 물 절약 실적’에 따르면 10월 3~4주 차 당시 1%에 머물렀던 절감률은 11월 1~2주 차 2.4%를 기록했다. 11월 3주 차에는 5.6%, 4주 차에는 6.2%로 상승했다. 이어서 12월 들어서는 4주 차에 8.9%를 기록했지만, 이내 하락했다. 12월 5주 차에는 6.4%, 2023년 1월 1주 차에는 6.9%로 떨어졌다. 이를 감안하면, 광주시가 기대했던 절감률 20%는 사실상 실현되기 어렵다는 결론을 내릴 수밖에 없다.

광주시 상수도사업본부에 따르면 생활 속에서 40%까지 물을 절약할 수 있을 뿐 아니라 1인당 최소 20%만 절감하더라도 2023년 6월까지 ‘급수 제한’ 등의 비상조치를 하지 않을 수 있는데도 이 같은 호소는 큰 효과를 거두지 못했다.

6월부터 ‘대응’ 요하는 ‘가뭄’ 직면했지만…

광주시가 10월 3주 차부터 12월 5주 차 사이에 집계한 광주시 물 사용량 총계에 따르면 이 기간, 광주시민은 전년도 같은 시기와 비교해 물을 5.4% 덜 썼다. 그렇다면 광주시민에게 ‘물 절약 20%’를 외쳤던 광주시청은 어떻게 했을까. 환경부가 광주 전역에 가뭄 위기 경보를 ‘정상’에서 ‘주의’로 격상한 다음인 7월부터 광주시청의 물 소비 행태를 살폈다. 더구나 광주광역시 상수도사업본부는 지난해 7월 “지난해(2021년) 가을부터 지속된 가뭄으로 지역 내 식수 공급원인 동복댐과 주암댐 저수량이 평년의 절반 이하 수준까지 떨어짐에 따라 시민에게 수돗물을 아껴 써야 한다”고 당부까지 했기 때문이다.

이하 여타 공공기관 역시 같은 기준을 적용했다. 환경부가 운영하는 ‘국가가뭄정보’에 따르면 완도군은 3월 10일부터 ‘경계’로, 영광·장성·담양군은 6월 19일부터, 광주시 전역과 여수·순천·광양·목포·나주시와 함평·화순·보성·고흥군은 6월 27일부터 ‘정상’에서 ‘관심’으로 가뭄 위기 경보가 한 단계 격상됐다. ‘관심’은 가뭄 대비가 필요한 ‘약한 가뭄’인 상태를 말한다.

이어서 7월 6일에는 영광·함평·장성·담양군, 7월 7일에는 여수·순천·광양·목포·나주시와 화순·보성·고흥군의 가뭄 경보가 또 ‘관심’에서 ‘주의’로 상승했다. ‘주의’란, 각종 하천과 수자원시설 유지를 위한 유량 공급을 제한해야 하는 ‘보통 가뭄’ 상태를 말한다. 이를 고려하면, 광주 전역과 전남 상당수 지역은 이미 6월부터 가뭄에 대비해야 했다.

또 7월 18일에는 여수·순천·광양·목포·나주시와 영광·함평·화순·보성·고흥군, 8월 21일에는 장성·담양군의 가뭄 위기 경보가 ‘경계’로 격상됐다. ‘경계’란, 하천 및 수자원시설에서 생활 및 공업용수 부족이 일부 발생하였거나 발생이 우려되어 농업용수 등의 제한이 필요한 ‘심한 가뭄’을 말한다.

시민에겐 ‘20%’ 외친 광주시의 절감률은?

광주시청의 상수 소비량은 2022년 ▲7월 6821t (2021년 7월 대비 +8%) ▲8월 6295t (+19%) ▲9월 4470t(+4%) ▲10월 3899t(-1%) ▲11월 3820t(+6%) ▲12월 3551t(+1%) 등이다. 광주시청 상수 소비량이 감소한 때는 10월이 유일하고, 그마저도 절감률은 1%에 불과하다. 해당 기간 광주시청의 상수 소비량은 전년도 같은 기간의 2만6992t에서 7% 증가한 2만8856t이다. 광주시청은 ‘물 부족’ 위기가 가시화하는 상황에서도 상수 사용량을 전년보다 더 늘린 셈이다. 시민에게 ‘물 절약 20%’를 외치는 와중에도 물 절감은커녕 전년 대비 7% 더 썼다. 상기했다시피 분명히 광주시는 시민에게 “생활 속에서 40% 절감할 수 있다”고 주장했고, ‘물 20% 절약’을 선전했으면서 이 같은 물 소비 행태를 보였다.

광주시 서구청의 물 소비량도 가뭄 이전보다 증가했다. 서구청의 2022년 7~12월 상하수도 사용 내역에 따르면 해당 기간의 상수도 사용량은 전년도 같은 기간의 1만530t에서 13% 증가한 1만1922t이다. 월별로 보면 ▲7월 1821t(-3%) ▲8월 2077t(-5%) ▲9월 2813t(+45%) ▲10월 2135t(-12%) ▲11월 2159t(+24%) ▲12월 2667t(+52%) 등이다.

공교롭게도 서구청의 물 소비량이 폭증한 2022년 11월 당시는 서구청 산하 유덕·금호 1동·화정 1·화정 4동사무소에서 ‘극심한 가뭄에 따른 물 절약 실천 절실’이란 제목으로 글을 올리고 지속적으로 시민에게 ‘물 절약’을 권고하던 시기였다. 당시 공지를 보면 이들 서구청 산하 기관은 “광주·전남의 극심한 가뭄으로 동복댐 및 주암댐의 평균 저수율이 현저히 낮아 지속될 경우 제한급수 및 단수로 이어질 수 있어 여러분의 적극적 물 절약 실천이 필요한 상황”이라며 “다음과 같이 물 절약을 적극적으로 실천하여 내년 장마 시작 전까지 버틸 수 있도록 도와주십시오”라고 호소했다.

‘제자리’ 또는 ‘물 소비’ 더 늘린 광주시 자치구들

광주시 북구청의 경우 물 사용량이 전년 동기 대비 소폭 감소하긴 했지만, 유의미한 증감은 아니다. 광주시 북구청이 작성한 ‘2021~2022년도 상하수도 요금’에 따르면 2022년 7~12월 상수 사용량은 전년 동기(2722t) 대비 3% 감소한 2641t이다.

광주시 광산구청의 경우에는 물 사용량이 대폭 증가했다. 2021년 7~12월, 광산구청의 상수 사용량은 총 6088t이다. 2022년도 같은 기간에는 전년보다 12% 증가한 6804t을 기록했다. 월별로 보면 7월과 8월에는 각각 685t(-10%), 872t(-16%)을 써서 전년보다 소비량을 줄이는 듯했다. 하지만 이내 ▲9월 1600t(+19%) ▲10월 1924t(+42%) ▲11월 897t(-1%) ▲12월 826t(+22%) 등으로 상수 소비를 대폭 늘렸다.

광산구청의 경우 2022년 11월 15일, “최근 극심한 가뭄으로 광주·전남의 물 부족 우려가 커지고 있는 가운데, 광주 광산구(구청장 박병규)가 15일 광산구새마을회 등 사회단체와 함께 수완동 국민은행 사거리 등 유동 인구가 많은 곳을 중심으로 생활 속 물 절약 실천을 호소하는 ‘범시민 캠페인’을 벌였다”는 내용의 보도자료를 배포했다. 그러면서 “지금 물을 절약하지 않으면 머지않아 제한급수, 단수 등으로 큰 불편을 겪을 수밖에 없는 위기 상황”이라고 강조했다. 12월 1일에는 “광산구는 광주의 심각한 가뭄 상황을 알리고 시민의 물 절약 동참을 유도하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”고 선전하면서 또 “시민의 적극적인 물 절약 실천이 절실하다”고 밝혔는데, 광산구청의 물 사용 실태는 그들의 대시민 호소와 거리가 있다는 비판을 피하기 쉽지 않다.

그럼에도 광산구청은 1월 10일, “광산구청사 물 사용량 30% 줄어”란 홍보자료를 내놨는데, 이는 논리적으로 문제가 있는 주장이다. 해당 자료에서 광산구청은 “지난해 12월 상수도 사용량은 573톤으로 11월 상수도 사용량 826톤보다 30.6% 줄어든 것으로 나타났다”며 “이는 광주광역시 절감 목표인 20%보다 높은 수치”라고 선전했다. 이와 관련, 박병규 광산구청장은 “가뭄과 물 부족 위기를 이겨내기 위해 모든 시민의 적극적인 물 절약 실천이 무엇보다 중요하다. 공직자부터 물을 아끼고 절약하는 데 솔선수범하겠다”고 밝혔다. 하지만 앞서 언급한 것처럼 광주시가 외친 ‘물 절약 20%’란 구호의 기준은 2021년 월별 사용량 대비 ‘절감률 20%’를 말한다. 이 같은 기준을 세운 까닭은 물의 경우 계절별, 월별 소비 증감 요인이 확연히 다르기 때문이다. 광주시가 현재 광주시민을 상대로 시행하는 ‘수도요금 할인’ 역시 그 기준은 ‘전년 같은 달과 비교해 10~40% 절감했을 경우’다. 이를 고려했을 때 광산구의 경우처럼 단순히 11월과 12월의 상수 소비량을 늘어놓고서, ‘물 절약’을 했다고 자화자찬하는 행태는 부적절하다는 비판을 피하기 쉽지 않다.

광주시 동구청은 전년도와 물 사용량이 큰 차이가 없었다. 남구청은 “청사를 임대해 건물관리 주체인 캠코(한국자산관리공사)에 관리비를 납부하므로 공공요금 지출 현황 자료가 없다”고 주장했다. 결국 확인 불가능한 남구청을 제외하면 광주광역시와 그 산하 자치구 네 곳은 ‘물 절약 20%’를 솔선수범하기는커녕, 광주시민 또는 각 사업장보다 절수를 하지 않았다. 그중에는 오히려 서구, 광산구처럼 물을 더 많이 쓴 자치구도 있었다.

‘가뭄’ 들었는데도 ‘물 소비’ 늘린 전남 시·군

이미 8월부터 ‘물 20% 절약’ 캠페인을 벌인 전라남도 역시 상황은 비슷하다. 그중 가뭄 위기 경보가 ‘경계’ 단계인 전남 관내 시·군 상황을 살펴보자. 전남 여수시청의 2022년 7월부터 12월까지 월별 상수 소비량은 ▲7월 1139t(-3%) ▲8월 1230t(+12%) ▲9월 1389t(+8%) ▲10월 1293t(+15%) ▲11월 1030t(+33%) ▲12월 1144t(+2%) 등이다. 해당 기간 총 사용량은 전년 동기 대비 10%가량 늘었다. 가뭄 위기 경보가 7월 7일 ‘주의’로, 7월 18일에는 ‘경계’로 격상됐는데도 여수시청의 상수 소비량은 전년보다 증가했다는 얘기다.

광양시청의 경우에는 ▲7월 1279t (+33%) ▲8월 1321t(+20%) ▲9월 802t(-24%) ▲10월 1492t(+42%) ▲11월 1406t(+10%) ▲12월 982t(-18%) 등이다. 9월과 12월에 전년 대비 물 소비량이 감소하긴 했지만, 전체적으로 봤을 때는 증가했다. 총량은 2021년 7~12월 당시 소비량 6639t에서 10% 증가한 7282t을 기록했다.

목포시청도 비슷하다. 목포시청의 2022년 7월 이후 상수 소비량은 ▲7월 1370t(+6%) ▲8월 2201t(+35%) ▲9월 1517t(-8%) ▲10월 1790t(+9%) ▲11월 2181t(+132%) ▲12월 1784t(-4%) 등이다. 해당 기간, 목포시청의 상수 소비 총량은 전년도의 9014t에서 20% 증가한 1만843t이다.

나주시청의 물 소비 행태(11월 사용량까지 공개)도 ▲7월 1937t(+3%) ▲8월 1928t(+13%) ▲9월 1997t(+10%) ▲10월 1491t(+6%) ▲11월 1616t(-6%) 등으로, 앞선 지자체와 크게 다르지 않다. 해당 기간 물 소비량은 전년도의 8525t 대비 5% 증가한 8969t이다. 참고로 나주시청은 지난해 5월에 ‘2022년도 가뭄 대책 추진 계획’을 세우고 4개 반으로 구성된 ‘가뭄대책본부’를 가동했다.

함평군청은 상수 사용량을 제외하고 요금 지출 내역만 공개했다. 그에 따라 함평군이 홈페이지를 통해 밝힌 2021년 7월부터 2022년 6월까지, 또 2022년 7월부터 2023년 6월까지 일반용 상수도에 적용하는 요금 등을 기준으로 함평군의 상수 소비 행태를 분석했다. 이 중 비슷한 규모의 전남 기초단체의 평균적인 물 사용량을 감안해 함평군의 물 사용 구간을 101~300t이라고 가정하고, 이에 적용되는 요금을 바탕으로 추산했다. 함평군이 해당 구간 요금을 990원(2021년 7월~2022년 6월)에서 1060원(2022년 7월~2023년 6월)으로 7%가량 인상했다는 점도 감안했다.

영광·화순·고흥군은 전년 대비 감소

만일 함평군청이 전년과 비슷하게 물을 썼다면, 2022년 7월 이후 발생한 상수도요금은 2021년 요금의 ‘1.07배’가 돼야 하지만, 실제로는 1.29배에 달한다. 함평군청이 공개한 2021년 7~11월 상수도 사용 요금은 507만원이다. 2022년도 같은 기간에는 654만원이다. 전술한 사정을 감안하면, 함평군청은 물을 아껴 쓰거나, 전년도와 비슷한 수준으로 쓰기는커녕 오히려 물 사용량을 늘렸다는 추측이 가능하다. 이런 추측이 ‘합리적’이라면, 여러 의문이 남을 수밖에 없다.

그렇다면 함평군청은 2022년 8월에 ‘주암댐 가뭄 심화에 따른 생활용수 자체 절감 실행 계획’은 왜 세웠을까. 왜 ‘물 절약 캠페인 등을 통한 시민의 자발적 참여를 유도한다’면서 ‘전년 동월과 직전월 사용량 평균값의 20%’를 절감 목표로 제시했을까. 함평군청 환경상하수도과와 함평수도센터가 매주 수요일 나산, 해보, 월야면 등지에서 군민에게 가뭄 현황을 알리고 물 절약의 필요성을 강조하는 행사는 왜 개최했고, 함평군 각 마을은 왜 매일 1회 이상 ‘ 절약 방법’을 안내했을까.

전남 보성군청의 2022년 7~12월 상수 소비량은 ▲7월 1844t(+29%) ▲8월 2097t(+38%) ▲9월 1689t(+10%) ▲10월 1668t(+36%) ▲11월 1768t(-0.29%, 사실상 변화 없음) ▲12월 1073t(-22%) 등이다. 해당 기간 총 소비량은 전년도 같은 기간 8854t에서 15%가량 증가한 1만139t이다. 앞서 언급한 이들 시·군과 달리 물 소비를 줄인 곳(영광군청 3%, 화순군청 11%, 고흥군청 15%)도 있다.

한편, 전남도청과 순천시청, 장성군청, 완도군청은 기사 작성 시점인 12일까지 자료를 공개하지 않아 기사에 반영하지 못했다. 참고로, 《월간조선》이 이들 기관에 정보공개를 요청할 때 여타 전국 광역·기초단체, 전국 교육청과 교육지원청에 같은 내용의 자료를 요청했다. 대다수는 기한 안에 자료를 공개했다, 전남도청을 비롯한 일부 지자체는 “취합 시간 필요” 등을 이유로 자료 공개 기한을 연장했다. 추후 유의미한 자료를 확보할 경우 이들 지자체의 행태에 대해서는 더 상세히 쓰기로 하겠다.⊙

|

| 광주시 홈페이지 첫 화면에는 ‘물 절약’ 관련 배너들이 ‘도배’돼 있다. 이는 광주시 물 문제가 그만큼 심각하다는 사실을 방증한다. 출처=광주시청 홈페이지 |

기자는 ‘물 절약’을 호소하는 광주·전남 지자체들의 선전물을 보고 나서 ‘과연 해당 공공기관들은 물 절약을 하고 있을까’란 의문이 들었다. 이에 약 3주에 걸쳐 가뭄 위기 경보가 ‘경계’ 단계인 광주시와 그 관내 5개 자치구, 전남도와 관내 13개 시·군의 물 사용 실태를 파악했다. 그 결과 이들 대다수는 ‘물 절약’을 외칠 자격 자체가 없다는 결론을 내릴 수밖에 없었다.

시민에겐 ‘절약’ 외치며 에너지 더 쓴 박원순

광주·전남 지자체와 교육 당국의 물 사용 실태를 점검하게 된 계기는 바로 전 서울시장 고(故) 박원순씨의 모순된 언행 때문이다. 2011년 10월 26일, 서울시장 보궐선거를 통해 서울시정을 운영하게 된 박씨는 2012년부터 ‘원전 하나 줄이기’란 사업을 추진했다. ‘원전 하나 줄이기’란, 서울시가 에너지를 생산하지 않고, 소비만 하는 곳이므로 ‘원전 1기’가 생산하는 에너지를 절약하자는 사업이다. 그 사고방식과 사업 추진 행태가 ‘문재인식 탈원전’과 유사하다. 천문학적인 세금을 썼는데도 그 효과는 도무지 측정하기 어렵고, 그 와중에 소위 ‘신재생에너지’ 쪽에 있는 ‘586 출신’ ‘친민주당’ 인사들의 배를 불렸다는 비판이 제기된 사업이다.

명목상 ‘에너지 소비 줄이기’ 사업인 ‘원전 하나 줄이기’를 시행하는데도 박씨의 에너지 소비 행태는 바뀌지 않았다. 오히려 시행 전보다 에너지 소비량이 더 늘었다. 그야말로 ‘표리부동’이란 지적을 받을 수밖에 없는 대목이다. 박씨는 서울시 종로구 혜화동 소재 서울시장 관사에서 살았는데, 2013년 혜화동 관사의 전력 사용량은 2012년 대비 33% 증가한 3만5443KWh다. 도시가스의 경우엔 4% 많은 1만1402㎥다. 서울시민에겐 ‘원전 하나 줄이기’ ‘에너지 절약’을 역설하면서도 정작 자신이 거주하는 서울시장 관사에서는 전년보다 에너지를 더 썼다는 얘기다. 박씨의 에너지 소비 행태는 이후에도 바뀌지 않았다. 박씨가 2014년 1월 혜화동 관사에서 나와 은평구 진관동 소재 ‘아파트 관사’로 거처를 옮긴 이후 ‘서울시장 관사 운영비 지출 내역’을 보면 그렇다. 2014년 10월 당시 《월간조선》이 서울시를 통해 확인한 박씨 거주 ‘은평구 아파트 관사’의 전력 사용량(2014년 1~9월)은 해당 관사와 같은 단지·동일 면적 가구의 1.8배에 달했다. 전기·가스 요금 역시 같은 면적 가구 평균치의 2.3배였다.

市 차원에서 대대적으로 20% 물 절약 실천?

|

| 강기정 광주시장은 지난해 12월 13일, “내년 3월1일부터 제한급수가 불가피한 상황”이라며 “목표로 했던 20% 절수까지 더 힘 좀 내달라”고 시민에게 당부했다. 사진=뉴시스 |

이와 함께 광주시는 시민을 대상으로 한 ‘물 절약’ 캠페인을 진행했다. 광주시 상수도사업본부는 2022년 11월 1일, ‘가뭄 대비 물 절약 실천 유도를 위한 대시민 홍보 캠페인 추진 계획’을 통해 “현재 광주·전남의 극심한 가뭄으로 제한급수 및 단수가 예상되는 엄중한 상황에서 시 차원에서 대대적으로 20% 생활 속 물 절약 실천 홍보를 진행하고 있으며, 직원 여러분의 적극적인 협조가 절실한 상황”이라고 권고했다.

같은 해 12월 13일, 강기정 광주시장은 “더 큰 폭으로 줄이지 않으면 내년 3월 1일부터 제한급수는 불가피한 상황이다. 목표로 했던 20% 절수까지 더 힘 좀 내달라”고 당부했다.

현재 광주시가 홈페이지에 게시한 ‘광주시 물 절약 실적’에 따르면 10월 3~4주 차 당시 1%에 머물렀던 절감률은 11월 1~2주 차 2.4%를 기록했다. 11월 3주 차에는 5.6%, 4주 차에는 6.2%로 상승했다. 이어서 12월 들어서는 4주 차에 8.9%를 기록했지만, 이내 하락했다. 12월 5주 차에는 6.4%, 2023년 1월 1주 차에는 6.9%로 떨어졌다. 이를 감안하면, 광주시가 기대했던 절감률 20%는 사실상 실현되기 어렵다는 결론을 내릴 수밖에 없다.

광주시 상수도사업본부에 따르면 생활 속에서 40%까지 물을 절약할 수 있을 뿐 아니라 1인당 최소 20%만 절감하더라도 2023년 6월까지 ‘급수 제한’ 등의 비상조치를 하지 않을 수 있는데도 이 같은 호소는 큰 효과를 거두지 못했다.

6월부터 ‘대응’ 요하는 ‘가뭄’ 직면했지만…

|

| 광주시와 전남 10개 시·군의 광역상수원인 주암댐도 저수율이 28%에 불과해, 취수탑 기둥이 드러났다. 사진=뉴시스 |

이하 여타 공공기관 역시 같은 기준을 적용했다. 환경부가 운영하는 ‘국가가뭄정보’에 따르면 완도군은 3월 10일부터 ‘경계’로, 영광·장성·담양군은 6월 19일부터, 광주시 전역과 여수·순천·광양·목포·나주시와 함평·화순·보성·고흥군은 6월 27일부터 ‘정상’에서 ‘관심’으로 가뭄 위기 경보가 한 단계 격상됐다. ‘관심’은 가뭄 대비가 필요한 ‘약한 가뭄’인 상태를 말한다.

이어서 7월 6일에는 영광·함평·장성·담양군, 7월 7일에는 여수·순천·광양·목포·나주시와 화순·보성·고흥군의 가뭄 경보가 또 ‘관심’에서 ‘주의’로 상승했다. ‘주의’란, 각종 하천과 수자원시설 유지를 위한 유량 공급을 제한해야 하는 ‘보통 가뭄’ 상태를 말한다. 이를 고려하면, 광주 전역과 전남 상당수 지역은 이미 6월부터 가뭄에 대비해야 했다.

또 7월 18일에는 여수·순천·광양·목포·나주시와 영광·함평·화순·보성·고흥군, 8월 21일에는 장성·담양군의 가뭄 위기 경보가 ‘경계’로 격상됐다. ‘경계’란, 하천 및 수자원시설에서 생활 및 공업용수 부족이 일부 발생하였거나 발생이 우려되어 농업용수 등의 제한이 필요한 ‘심한 가뭄’을 말한다.

시민에겐 ‘20%’ 외친 광주시의 절감률은?

|

| 광주시는 “생활 속 노력으로 최대 40%까지 물을 절약할 수 있다”면서 시민에게 ‘물 20% 절약’을 권하고 있다. 출처=광주시 |

광주시 서구청의 물 소비량도 가뭄 이전보다 증가했다. 서구청의 2022년 7~12월 상하수도 사용 내역에 따르면 해당 기간의 상수도 사용량은 전년도 같은 기간의 1만530t에서 13% 증가한 1만1922t이다. 월별로 보면 ▲7월 1821t(-3%) ▲8월 2077t(-5%) ▲9월 2813t(+45%) ▲10월 2135t(-12%) ▲11월 2159t(+24%) ▲12월 2667t(+52%) 등이다.

공교롭게도 서구청의 물 소비량이 폭증한 2022년 11월 당시는 서구청 산하 유덕·금호 1동·화정 1·화정 4동사무소에서 ‘극심한 가뭄에 따른 물 절약 실천 절실’이란 제목으로 글을 올리고 지속적으로 시민에게 ‘물 절약’을 권고하던 시기였다. 당시 공지를 보면 이들 서구청 산하 기관은 “광주·전남의 극심한 가뭄으로 동복댐 및 주암댐의 평균 저수율이 현저히 낮아 지속될 경우 제한급수 및 단수로 이어질 수 있어 여러분의 적극적 물 절약 실천이 필요한 상황”이라며 “다음과 같이 물 절약을 적극적으로 실천하여 내년 장마 시작 전까지 버틸 수 있도록 도와주십시오”라고 호소했다.

‘제자리’ 또는 ‘물 소비’ 더 늘린 광주시 자치구들

광주시 북구청의 경우 물 사용량이 전년 동기 대비 소폭 감소하긴 했지만, 유의미한 증감은 아니다. 광주시 북구청이 작성한 ‘2021~2022년도 상하수도 요금’에 따르면 2022년 7~12월 상수 사용량은 전년 동기(2722t) 대비 3% 감소한 2641t이다.

광주시 광산구청의 경우에는 물 사용량이 대폭 증가했다. 2021년 7~12월, 광산구청의 상수 사용량은 총 6088t이다. 2022년도 같은 기간에는 전년보다 12% 증가한 6804t을 기록했다. 월별로 보면 7월과 8월에는 각각 685t(-10%), 872t(-16%)을 써서 전년보다 소비량을 줄이는 듯했다. 하지만 이내 ▲9월 1600t(+19%) ▲10월 1924t(+42%) ▲11월 897t(-1%) ▲12월 826t(+22%) 등으로 상수 소비를 대폭 늘렸다.

광산구청의 경우 2022년 11월 15일, “최근 극심한 가뭄으로 광주·전남의 물 부족 우려가 커지고 있는 가운데, 광주 광산구(구청장 박병규)가 15일 광산구새마을회 등 사회단체와 함께 수완동 국민은행 사거리 등 유동 인구가 많은 곳을 중심으로 생활 속 물 절약 실천을 호소하는 ‘범시민 캠페인’을 벌였다”는 내용의 보도자료를 배포했다. 그러면서 “지금 물을 절약하지 않으면 머지않아 제한급수, 단수 등으로 큰 불편을 겪을 수밖에 없는 위기 상황”이라고 강조했다. 12월 1일에는 “광산구는 광주의 심각한 가뭄 상황을 알리고 시민의 물 절약 동참을 유도하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”고 선전하면서 또 “시민의 적극적인 물 절약 실천이 절실하다”고 밝혔는데, 광산구청의 물 사용 실태는 그들의 대시민 호소와 거리가 있다는 비판을 피하기 쉽지 않다.

그럼에도 광산구청은 1월 10일, “광산구청사 물 사용량 30% 줄어”란 홍보자료를 내놨는데, 이는 논리적으로 문제가 있는 주장이다. 해당 자료에서 광산구청은 “지난해 12월 상수도 사용량은 573톤으로 11월 상수도 사용량 826톤보다 30.6% 줄어든 것으로 나타났다”며 “이는 광주광역시 절감 목표인 20%보다 높은 수치”라고 선전했다. 이와 관련, 박병규 광산구청장은 “가뭄과 물 부족 위기를 이겨내기 위해 모든 시민의 적극적인 물 절약 실천이 무엇보다 중요하다. 공직자부터 물을 아끼고 절약하는 데 솔선수범하겠다”고 밝혔다. 하지만 앞서 언급한 것처럼 광주시가 외친 ‘물 절약 20%’란 구호의 기준은 2021년 월별 사용량 대비 ‘절감률 20%’를 말한다. 이 같은 기준을 세운 까닭은 물의 경우 계절별, 월별 소비 증감 요인이 확연히 다르기 때문이다. 광주시가 현재 광주시민을 상대로 시행하는 ‘수도요금 할인’ 역시 그 기준은 ‘전년 같은 달과 비교해 10~40% 절감했을 경우’다. 이를 고려했을 때 광산구의 경우처럼 단순히 11월과 12월의 상수 소비량을 늘어놓고서, ‘물 절약’을 했다고 자화자찬하는 행태는 부적절하다는 비판을 피하기 쉽지 않다.

광주시 동구청은 전년도와 물 사용량이 큰 차이가 없었다. 남구청은 “청사를 임대해 건물관리 주체인 캠코(한국자산관리공사)에 관리비를 납부하므로 공공요금 지출 현황 자료가 없다”고 주장했다. 결국 확인 불가능한 남구청을 제외하면 광주광역시와 그 산하 자치구 네 곳은 ‘물 절약 20%’를 솔선수범하기는커녕, 광주시민 또는 각 사업장보다 절수를 하지 않았다. 그중에는 오히려 서구, 광산구처럼 물을 더 많이 쓴 자치구도 있었다.

‘가뭄’ 들었는데도 ‘물 소비’ 늘린 전남 시·군

|

| 전라남도 역시 홈페이지 첫 화면에서 ‘물 절약’을 강조하고 있다. 사진=전남도청 홈페이지 |

광양시청의 경우에는 ▲7월 1279t (+33%) ▲8월 1321t(+20%) ▲9월 802t(-24%) ▲10월 1492t(+42%) ▲11월 1406t(+10%) ▲12월 982t(-18%) 등이다. 9월과 12월에 전년 대비 물 소비량이 감소하긴 했지만, 전체적으로 봤을 때는 증가했다. 총량은 2021년 7~12월 당시 소비량 6639t에서 10% 증가한 7282t을 기록했다.

목포시청도 비슷하다. 목포시청의 2022년 7월 이후 상수 소비량은 ▲7월 1370t(+6%) ▲8월 2201t(+35%) ▲9월 1517t(-8%) ▲10월 1790t(+9%) ▲11월 2181t(+132%) ▲12월 1784t(-4%) 등이다. 해당 기간, 목포시청의 상수 소비 총량은 전년도의 9014t에서 20% 증가한 1만843t이다.

나주시청의 물 소비 행태(11월 사용량까지 공개)도 ▲7월 1937t(+3%) ▲8월 1928t(+13%) ▲9월 1997t(+10%) ▲10월 1491t(+6%) ▲11월 1616t(-6%) 등으로, 앞선 지자체와 크게 다르지 않다. 해당 기간 물 소비량은 전년도의 8525t 대비 5% 증가한 8969t이다. 참고로 나주시청은 지난해 5월에 ‘2022년도 가뭄 대책 추진 계획’을 세우고 4개 반으로 구성된 ‘가뭄대책본부’를 가동했다.

함평군청은 상수 사용량을 제외하고 요금 지출 내역만 공개했다. 그에 따라 함평군이 홈페이지를 통해 밝힌 2021년 7월부터 2022년 6월까지, 또 2022년 7월부터 2023년 6월까지 일반용 상수도에 적용하는 요금 등을 기준으로 함평군의 상수 소비 행태를 분석했다. 이 중 비슷한 규모의 전남 기초단체의 평균적인 물 사용량을 감안해 함평군의 물 사용 구간을 101~300t이라고 가정하고, 이에 적용되는 요금을 바탕으로 추산했다. 함평군이 해당 구간 요금을 990원(2021년 7월~2022년 6월)에서 1060원(2022년 7월~2023년 6월)으로 7%가량 인상했다는 점도 감안했다.

영광·화순·고흥군은 전년 대비 감소

만일 함평군청이 전년과 비슷하게 물을 썼다면, 2022년 7월 이후 발생한 상수도요금은 2021년 요금의 ‘1.07배’가 돼야 하지만, 실제로는 1.29배에 달한다. 함평군청이 공개한 2021년 7~11월 상수도 사용 요금은 507만원이다. 2022년도 같은 기간에는 654만원이다. 전술한 사정을 감안하면, 함평군청은 물을 아껴 쓰거나, 전년도와 비슷한 수준으로 쓰기는커녕 오히려 물 사용량을 늘렸다는 추측이 가능하다. 이런 추측이 ‘합리적’이라면, 여러 의문이 남을 수밖에 없다.

그렇다면 함평군청은 2022년 8월에 ‘주암댐 가뭄 심화에 따른 생활용수 자체 절감 실행 계획’은 왜 세웠을까. 왜 ‘물 절약 캠페인 등을 통한 시민의 자발적 참여를 유도한다’면서 ‘전년 동월과 직전월 사용량 평균값의 20%’를 절감 목표로 제시했을까. 함평군청 환경상하수도과와 함평수도센터가 매주 수요일 나산, 해보, 월야면 등지에서 군민에게 가뭄 현황을 알리고 물 절약의 필요성을 강조하는 행사는 왜 개최했고, 함평군 각 마을은 왜 매일 1회 이상 ‘ 절약 방법’을 안내했을까.

전남 보성군청의 2022년 7~12월 상수 소비량은 ▲7월 1844t(+29%) ▲8월 2097t(+38%) ▲9월 1689t(+10%) ▲10월 1668t(+36%) ▲11월 1768t(-0.29%, 사실상 변화 없음) ▲12월 1073t(-22%) 등이다. 해당 기간 총 소비량은 전년도 같은 기간 8854t에서 15%가량 증가한 1만139t이다. 앞서 언급한 이들 시·군과 달리 물 소비를 줄인 곳(영광군청 3%, 화순군청 11%, 고흥군청 15%)도 있다.

한편, 전남도청과 순천시청, 장성군청, 완도군청은 기사 작성 시점인 12일까지 자료를 공개하지 않아 기사에 반영하지 못했다. 참고로, 《월간조선》이 이들 기관에 정보공개를 요청할 때 여타 전국 광역·기초단체, 전국 교육청과 교육지원청에 같은 내용의 자료를 요청했다. 대다수는 기한 안에 자료를 공개했다, 전남도청을 비롯한 일부 지자체는 “취합 시간 필요” 등을 이유로 자료 공개 기한을 연장했다. 추후 유의미한 자료를 확보할 경우 이들 지자체의 행태에 대해서는 더 상세히 쓰기로 하겠다.⊙