⊙ 대한민국의 첫 재외공관은 駐중화민국특사관

⊙ 대만, 1963년 ‘계묘년 대흉작’ 때 自國도 어려우면서 한국의 요청받고 쌀 5만 톤 수출

⊙ 한국, 2003년 1인당 국민소득에서 대만 처음으로 앞서… 2022년 대만 1인당 국민소득 3만6051달러로 한국 앞설 듯

崔彰根

1983년생. 한국외대 신문방송학과 졸업, 대만 국립정치대 석사, 한국외대 행정학 박사 수료 / 한반도선진화재단 연구원, 《월간중앙》 《신동아》 주타이베이 통신원 역임. 現 《에포크타임스코리아》 국내뉴스 에디터, 한길사 객원 편집자 / 저서 《가희 덩리쥔 : 아시아의 밤을 노래하다》 《타이베이 : 소박하고 느긋한 행복의 도시》 《대만 : 거대한 역사를 품은 작은 행복의 나라》 《대만 : 우리가 잠시 잊은 가까운 이웃》 등

⊙ 대만, 1963년 ‘계묘년 대흉작’ 때 自國도 어려우면서 한국의 요청받고 쌀 5만 톤 수출

⊙ 한국, 2003년 1인당 국민소득에서 대만 처음으로 앞서… 2022년 대만 1인당 국민소득 3만6051달러로 한국 앞설 듯

崔彰根

1983년생. 한국외대 신문방송학과 졸업, 대만 국립정치대 석사, 한국외대 행정학 박사 수료 / 한반도선진화재단 연구원, 《월간중앙》 《신동아》 주타이베이 통신원 역임. 現 《에포크타임스코리아》 국내뉴스 에디터, 한길사 객원 편집자 / 저서 《가희 덩리쥔 : 아시아의 밤을 노래하다》 《타이베이 : 소박하고 느긋한 행복의 도시》 《대만 : 거대한 역사를 품은 작은 행복의 나라》 《대만 : 우리가 잠시 잊은 가까운 이웃》 등

- 1992년 8월 24일 오후 4시 서울 명동 중화민국대사관에서 열린 마지막 국기 하강식에 참석한 화교 여학생들은 청천백일기가 내려오자 울음을 터뜨렸다. 사진=조선DB

30년 전인 1992년 8월 24일 오후 4시, 서울 중구 명동 주한국중화민국대사관(현 중국대사관)에서는 청천백일기(靑天白日旗·중화민국 국기) 하강식(下降式)이 열렸다. 한국 정부는 사전 예고 없이 주한중화민국대사관에 72시간 이내에 대사관을 비울 것을 통보했다.

청천벽력(靑天霹靂) 같은 한국과의 단교(斷交)로 인하여 대사관을 비워주어야만 했던 직원, 화교(華僑) 등 2000여 명이 대사관 경내 중화민국 국부(國父) 쑨원(孫文) 동상 앞으로 모여들었다. 중화민국(대만) 국기가 한국 땅에서 마지막으로 내려오는 것을 보면서 이들은 ‘망은부의(忘恩負義·은혜를 잊고 의를 저버렸다)’ ‘Long Live ROC(중화민국이여 영원하라)’ 등의 글귀가 적힌 플래카드를 든 채 눈물을 흘렸다.

진수지(金樹基) 주한국 대만대사는 “우리는 반드시 돌아올 것”이라 다짐했지만 30년이 지난 오늘날까지 한국과 대만은 국교(國交)를 회복하지 못하고 있다.

중국의 대외(對外) 원칙 ‘하나의 중국(一個中國)’은 예외가 없다. 베이징(北京)의 중화인민공화국 정부만이 전 중국을 대표하는 유일 합법 정부이며, 대만·홍콩·마카오 등은 나눌 수 없는 중국의 일부분이라는 원칙에 의하여 본토와 수교하는 국가는 대만(중화민국)과는 관계를 단절해야 했다.

올해는 한국이 중국과 수교함으로써 헤어져야 했던 ‘옛 친구’ 대만과의 단교 30주년이기도 하다. 왜 한국은 대만과 단교해야 했으며, 단교를 대가로 무엇을 얻었을까? 지난날 ‘헌신짝 버리듯’ 일방 이별 통보를 했던 대만이 가지는 의미는 무엇일까.

‘대한민국’ ‘중화민국’

‘대한민국(大韓民國·Republic of Korea)’과 ‘중화민국(中華民國·Republic of China)’, 국호(國號)마저 닮은꼴인 두 나라의 인연은 일제(日帝) 시대로부터 비롯된다.

1910년 국권(國權) 상실 후 독립운동은 국내는 물론 이역(異域)에서도 이어졌다. 그중 1932년 4월 중국 상하이(上海)에서 벌어진 윤봉길의 의거는 한국 독립운동사에 큰 획을 그었다. 이는 대한민국 임시정부의 운명에도 결정적인 영향을 끼쳤다. 훙커우(虹口) 의거 후 장제스(蔣介石) 총통은 “중국 백만 대군도 하지 못한 일을 한 조선 청년이 해냈다”고 격찬했다. 이후 중화민국 정부는 ‘임시정부’에 지나지 않았던 대한민국 임시정부에 대한 지원을 지속했다.

이를 두고 이승만(李承晩) 대통령은 “윤봉길 의사의 의거는 중국 관민(官民)에게 한민족의 열렬한 애국혼과 한인의 독립운동이 엄연히 상존(尙存)해 있음을 인식시켰고 세계도 또한 한국 독립의 난문제(難問題)가 아직도 해결되지 못하고 있음을 깨닫게 되었다. 조국이 광복된 데에는 원인(遠因)과 근인(近因)이 있다. 그 원인을 찾아볼 때 윤봉길 의사가 상하이 훙커우공원에서 대의거를 일으킨 때문에 중국 정부는 우리의 독립운동을 적극 후원해주었으며, 마침내 장제스 총통이 카이로회담에서 한국의 독립을 주창한 때문이다”라고 회고했다.

장제스 총통은 김구(金九)가 이끌던 대한민국 임시정부를 물심양면으로 지원했고 정통성도 인정했다. 1943년 11월 개최된 카이로회담에서 한국의 독립을 주창해 독립 확약을 이끌어냈다. 한국은 제2차 세계대전 종전 후 일본으로부터 독립했다. 훗날 이승만 정부는 1948년 장제스 총통과 국민당 정부의 공헌을 기려서 건국훈장을 수여하였다.

1945년 광복 후 ‘대한민국 건국’ 과정에도 중화민국 정부는 역할을 다했다. 중화민국 정부는 유엔한국임시위원회(UNTCOK) 7개국 중 하나로 참여했다. 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립 후에는 미국에 이어 세계 두 번째로 신생 대한민국을 승인하고 외교 관계를 맺었다. 1949년 6월 10일, 대한민국 임시정부와의 연락책 역할을 했던 샤오위린(邵毓麟)이 초대(初代) 주한국중화민국대사로 부임했다. 앞서 1948년 11월, 대한민국 정부는 중국 광저우(廣州)에 정환범을 초대 특사(特使)로 임명하여 주(駐)중화민국대한민국특사관을 개관했다. 이는 대한민국 제1호 재외공관으로 역사에 기록됐다.

“한국 같은 각별한 나라에 돈 받고 팔아야 하는 것이 애석”

1949년 국공내전(國共內戰)에서 패한 국민당 정부의 이른바 국부천대(國府遷臺·국민당 정부 대만 파천), 1950년 6·25전쟁 발발 등 ‘내전’과 시련 속에서도 대한민국과 중화민국의 유대는 깊어갔다. 1949년 장제스는 한국 진해를 방문하여 이승만 대통령과 회담했다. 회담에서 두 정상은 날로 증대되는 공산주의 위협 앞에 아시아 민족이 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 당초 구상은 태평양동맹(太平洋同盟·Pacific Pact)이라는 아시아판 나토(NATO·북대서양조약기구)를 창설하는 것이었지만 뜻을 이루지 못했다. 대신 1954년 반관반민(半官半民) 기구로서 아시아민족반공연맹(APACL)이 창설되어 결실을 맺었다. ‘반공(反共)’을 기치로 한국과 대만은 결속했다. 당시 양국 관계를 ‘형제의 나라’ ‘혈맹(血盟)’이라고 했다.

1960년대에 한국-대만 관계는 더욱 긴밀해졌다. 1961년 무역협정, 1965년 문화협정 서명이 이어졌다. 1963년은 ‘계묘년 보릿고개’로 기록된 대흉작의 해였다. 식량난 속에서 한국 정부는 김구 선생의 차남 김신(金信) 주대만한국대사에게 ‘대만산 쌀 5만 톤 수입’을 지시했다. 당시 대만도 흉년(凶年)으로 형편이 어려웠다. 행정원장(국무총리 해당)을 비롯한 각료들은 반대했지만 장제스 총통의 지시로 김신 대사는 쌀 5만 톤을 한국으로 보낼 수 있었다. 김 대사가 사의(謝意)를 표하자 장제스는 “우리가 대륙을 잃지 않았다면 5만 톤이 아닌 55만 톤 정도는 거저 주었을 것이다. 한국 같은 각별한 나라에 돈을 받고 팔아야 하는 것이 애석하다”고 했다. 이 일화는 당시 양국 관계의 친밀성을 방증(傍證)한다.

양국 고위층 상호 방문도 이어졌다. 1966년 2월, 박정희(朴正熙) 대통령이 대만을 국빈(國賓) 방문했다. 그해 4월 장제스의 장남 장징궈(蔣經國) 행정원 국방부장이 답방했다. 1975년 4월, 장제스 총통이 서거하자 박정희 대통령은 그의 서거를 애도하는 ‘대국민 특별담화’를 발표하고 김종필(金鍾泌) 국무총리를 대표로 하는 조문(弔問) 사절을 파견했다.

‘북방 정책’과 대만의 ‘彈性外交’

1970년대 한국과 대만은 ‘한강의 기적’ ‘대만의 경험’으로 불리는 고도 경제 성장을 이룩했다. 이 속에서 홍콩·싱가포르와 더불어 ‘아시아 네 마리 작은 용(龍)’으로 불리기도 했다. 이 시기 대만은 경제 부문에서는 ‘기적’을 써갔지만 외교적 고립은 심화됐다. 1971년 10월, 제2758호 결의안에 의하여 유엔에서 퇴출되는 것을 시작으로 전 세계 대부분 국가와 단교했다. 이듬해인 1972년에만 일본·그리스·아르헨티나·호주·뉴질랜드를 비롯해 14개국이 외교 관계를 단절했다. 1979년 1월 1일 공식 발표된 ‘미중수교공보’로 우방(友邦) 미국과의 관계도 끊어졌다.

이 속에서 한국은 ‘자유중국(自由中國)’과 공식 외교 관계를 지속했다. 1980년대 한국은 남아프리카공화국, 사우디아라비아와 더불어 대만의 3대 수교국이었다. 서울의 대만대사관은 ‘대만의 주유엔대표부’로도 불렸다. 대만에서는 외교부 차장(차관)을 거쳐 한국대사로 부임했다가 부장(장관)으로 영전(榮轉)하는 일종의 ‘승진 코스’도 만들어졌다. 한국은 육·해·공군 예비역 대장을 대만대사로 파견했다.

1988년 2월 25일, 대한민국 제13대 대통령에 취임한 노태우(盧泰愚) 대통령은 임기 시작 5개월 만인 1988년 7월 7일, “사회주의권 국가들과의 외교 관계를 개선할 의사가 있음을 천명한다”는 내용의 ‘민족자존과 통일 번영을 위한 특별선언(7·7선언)’을 발표했다.

선언 후 노태우 정부는 ‘미수교 적성국(敵性國)’이던 공산권 국가와의 외교 관계 정상화를 추진했다. 노태우 정부의 외교 정책은 ‘북방 정책’으로 이름 붙여졌다. 1988년 주(駐)모스크바영사사무소가 설치돼 사실상 대사관 역할을 수행했다. 1989년에는 헝가리·유고슬라비아·폴란드 등 동유럽 공산국가들과 수교가 이뤄졌다. 1990년에는 공산주의 종주국 소련과 국교를 정상화했다. 같은 해 체코슬로바키아·불가리아·루마니아·몽골과도 수교를 맺었다. 1991년 9월에는 북한과 유엔에 동시 가입했으며, 같은 해 베이징(北京)에 무역대표부가 설치됐다. 한중수교는 시간문제였다.

그 무렵 대만은 탄성외교(彈性外交) 기조하에 수교국을 늘려가고 있었다. 탄탄한 경제력을 기반으로 대만판 수표책 외교인 은탄외교(銀彈外交) 공세를 벌였다. 외교 정책에서도 변화를 꾀했다. 할슈타인 독트린(Hallstein Doctrine)에 의하여 중국과 수교한 국가와 외교 관계를 단절해오던 정책 기조를 바꾸어 교차 승인 정책으로 전환했다. 첸푸(錢復) 대만 외교부장은 “한국과 중국의 국교 정상화 이후에도 한국에서 대사관을 철수하지 않겠다”고 천명하며 한국 정부가 교차 승인 첫 당사국이 되어주기를 공개 희망하기도 했다.

斷交

그런 상황에서 한중 국교 정상화 교섭은 급물살을 탔다. 1991년 10월, 이상옥 한국 외무부 장관과 첸치천(錢其琛) 중국 외교부장이 첫 한중 외교장관 회담을 개최했다. 같은 해 11월, 이듬해 4월에도 회담을 가졌다. 수교 협상도 진척되어 1992년 7월 29일, 노창희 외무부 차관이 베이징을 방문하여 쉬둔신(徐敦信) 외교부 부부장(차관)과 최종 담판을 벌였다. 수교 일정, 성명 문안, 공식 발표 날짜 등을 합의했고 수교협정서에 가서명하여 8월 24일부로 국교를 정상화하기로 합의했다.

한중수교 협상 마무리 후 한국 정부는 대(對)대만 단교 통보 일시와 방법을 두고 고심했다. 미국·일본 등의 선례(先例)에 따라 고위급 특사를 파견하여 양해를 구하는 것도 검토됐으나, ‘비밀유지’ 문제로 실행에 옮기지 못했다. 결과적으로 8월 18일, 비공식 통보에 이어 8월 21일 공식 통보하며, 72시간 이내에 대사관에서 철수할 것도 요구했다. 이튿날 김석우 외무부 아주국장의 공식 브리핑을 통해 8월 24일 한중수교와 한-대만 단교가 발표됐다. 대만은 체면을 지키기 위하여 먼저 단교 선언을 했다.

단교 후 대만은 ①항공기 운항 중지 : 1992년 9월 15일부터 양국 간 항공협정 효력 정지로 대만 및 한국 국적기의 취항 중단 ②해운제재 : 1992년 10월 15일부터 한국 선박의 대만·일본 간 화물 선적 금지 및 한국 국적 선박의 대만 내 항구 입항 금지 ③덤핑 제소 : 철강·석유화학·섬유 분야 제품들에 대한 덤핑 제소 ④자동차 수입 쿼터 철폐 : 1992년 7월부터 1993년 6월까지 적용키로 한 한국산 자동차 수입 물량인 1만1424대 철회 ⑤국가건설계획 참여 배제 : 국가건설 6년 계획(1991~96년) 입찰에 한국 기업 완전 배제 및 타이베이시 지하철(MRT) 공사 한국 기업 입찰 금지 ⑥국제 입찰 참여 제한 : 대만 정부에서 시행하는 각종 국제 입찰 참여 제한 ⑦농산물 수입 중단 : 연 2400만 달러 선이던 한국산 사과와 배의 수입 완전 중단 등 대한국 보복 조치를 발표했다.

귀빈실 이용 가로막힌 陳謝사절단

단교 후 집권 민주자유당 대표단 형식의 진사(陳謝)사절단 파견이 추진됐다. 사절단장은 대만과의 친분이 깊은 7선 현역 의원이자 당 상임고문이던 김재순 전 국회의장이 맡았다. 장징궈 총통과 의형제로 불릴 정도로 대만 측과 인연이 깊은 정일권 전 국무총리는 사절단 고문 자격으로 동행하기로 하였다.

1992년 9월 15일, 타오위안(桃園) 중정(中正)국제공항에 도착한 진사사절단은 장샤오옌(蔣孝嚴·장징궈 총통의 아들) 외교부 정무차장과 진수지 전 주한대사 등의 영접을 받았다. 문제는 공항 귀빈실에서 발생했다. 한국 사절단이 미리 준비한 성명서 낭독 및 기자회견을 위하여 귀빈실로 들어가려는 순간 공항 직원들의 제지를 당한 것이다. 사절단을 제지한 공항 직원들은 “중화민국 국제공항 귀빈실은 배신자들에게는 열리지 않는다”면서 외교부 고위 관리들의 수차례 만류에도 불구하고 사절단의 귀빈실 사용을 막았다. 공항 직원들의 행동은 대만 국민들의 단교에 대한 감정과 한국에 대한 정서를 숨김없이 보여주는 것이었다. 김재순 단장은 귀빈실 앞 복도에 선 채로 ‘부형청죄(負荊請罪)’의 도착성명을 읽어야 했다.

한국 사절단은 대만 하오보춘(郝柏村) 행정원장을 예방한 자리에서는 “한국과 중국의 국교 수립은 역사적 과오이며, 노태우 정권이 한국민들의 민의와 정서를 무시하고 독단적으로 내린 결정”이라는 질타를 당했다. 의리를 저버린 대가였다.

국호·국기 사용 문제로 대표부 개설 난항

진사사절단 파견 후 1992년 10월, 한국 정부는 김태지 외무부 본부대사를 특사로 보내 협상을 벌였다. 협상 과정상에서 한국 정부는 대표기구 명칭을 ‘주한국타이베이대표부’ 내지는 ‘주한국타이베이경제문화대표부’로 하고 공식 국호 및 국기는 사용하지 않으며 대표부 직원을 외교관 명부에 등재(登載)하지 않는 방안을 제시하였다. 대만 측은 대표기구 명칭에 ‘중화민국’ 국호 사용 및 국기 게양, 대표부 직원에 대한 외교관 지위 부여 등을 강하게 주장하여 협상은 난항을 겪었다. 협상은 결렬되었다. 대만 측은 노태우 정부 임기 만료 전까지는 협상을 진전시키기 힘들다는 의견을 제시하였다.

김영삼(金泳三) 대통령 취임 후인 1993년 재개된 회담에서도 대만 측은 ‘중화민국’ 혹은 ‘대만’ 명의의 대표부 설치를 고집하였다. 한국은 이를 수용할 수 없다는 입장이었다. 1993년 6월, 이현홍 외무부 본부대사가 진수지 전 주한대사를 일본 후쿠오카(福岡)에서 만나 협상을 시도했으나 양측은 국호 문제에 대한 이견을 좁히지 못했다. 그러다 1993년 7월 27일 오사카(大阪)에서 한국-대만 비정부 기구 수립을 위한 회담이 전격 타결되었다.

양국의 합의에 따라 양국의 비공식 대표부 명칭은 주한국타이베이대표부(駐韓國臺北代表部·Taipei Mission in Korea), 주타이베이한국대표부(駐臺北韓國代表部·Korean Mission in Taipei)로 하였다. 양측 대표부 직원에게 외교 특권은 부여되지 않지만, 업무상 필요한 제반 사항에 대해서는 외교관에 준하는 편의를 제공하기로 합의하였다.

합의는 1993년 11월 주타이베이한국대표부가, 1994년 1월 주한국타이베이대표부가 개설되면서 결실을 맺었다. 이로써 두 나라는 단교 이후 비공식 외교 관계 틀 속에서 ‘대표부’라는 동등한 기구를 통해 실질 관계를 유지할 수 있게 되었다.

“존중·배려 결여로 상처를 입혔다”

단교 시 대만의 1인당 국내총생산소득(GDP)은 1만715달러로서 8112달러의 한국을 앞서고 있었다. 외환보유액 역시 888억 달러로서 세계 2위였다. 한국은 189억 달러를 보유하여 세계 15위에 그쳤던 것에 비해 저만치 앞서 있었다. 1990년대 아시아를 덮친 외환위기도 대만은 비껴갔다.

2000년대 들어 한국은 비약했고 대만은 주춤했다. 주력 산업인 IT 버블이 붕괴되고 2008년 국제 금융위기가 겹친 결과였다. 2003년 사상 처음으로 한국은 1인당 국민소득에서 대만을 앞섰다.

최근 대만은 괄목상대(刮目相對) 대상으로 다시 부상했다. 코로나19가 본격화된 2019년 이후 매년 대만 경제성장률이 다시 한국을 넘어섰다. 이 속에서 국제통화기금(IMF)은 2022년 대만 1인당 국민소득을 3만6051달러, 한국은 3만4994달러로 예측했다.

미중 갈등이 심화되면서 대만의 전략적 중요성은 더욱 주목받고 있다. 특히 세계 최대의 파운드리 업체인 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.)는 ‘글로벌공급망’ 재편 과정에서 대만의 전략적 지렛대가 되고 있다. 중국의 대만에 대한 위협이 강해지고 있지만, 미국과 일본의 대만 방어 의지도 만만치 않다.

한국-대만 단교 시 주대만한국대사관 1등 서기관으로 근무했던 조희용 전 주(駐)캐나다대사는 《대만단교회고: 중화민국 리포트》에서 “존중·배려 결여로 상처를 입혔다”고 기록했다. 대한민국 정통성 관점에서 볼 때 중화민국 정부는 대한민국 임시정부를 돕고 대한민국 정부 수립에 도움을 준 은인(恩人) 같은 존재이다. 그럼에도 대국(大國)이라 치부되는 중국과 수교로 얻을 이익만을 생각하여 강소국(强小國) 대만을 소홀히 해온 것이 사실이다.

단교 전 노태우 대통령은 대만 측에 “새로운 친구를 사귀어도 옛 친구를 더욱 소중히 여기는 것이 도리라고 생각한다”고 했었다. 우리는 과연 ‘오랜 친구(老朋友)’ 대만을 어떻게 대하여 왔던가? 한중수교의 성과를 자화자찬하기에 앞서 되물어야 할 것이다.⊙

청천벽력(靑天霹靂) 같은 한국과의 단교(斷交)로 인하여 대사관을 비워주어야만 했던 직원, 화교(華僑) 등 2000여 명이 대사관 경내 중화민국 국부(國父) 쑨원(孫文) 동상 앞으로 모여들었다. 중화민국(대만) 국기가 한국 땅에서 마지막으로 내려오는 것을 보면서 이들은 ‘망은부의(忘恩負義·은혜를 잊고 의를 저버렸다)’ ‘Long Live ROC(중화민국이여 영원하라)’ 등의 글귀가 적힌 플래카드를 든 채 눈물을 흘렸다.

진수지(金樹基) 주한국 대만대사는 “우리는 반드시 돌아올 것”이라 다짐했지만 30년이 지난 오늘날까지 한국과 대만은 국교(國交)를 회복하지 못하고 있다.

중국의 대외(對外) 원칙 ‘하나의 중국(一個中國)’은 예외가 없다. 베이징(北京)의 중화인민공화국 정부만이 전 중국을 대표하는 유일 합법 정부이며, 대만·홍콩·마카오 등은 나눌 수 없는 중국의 일부분이라는 원칙에 의하여 본토와 수교하는 국가는 대만(중화민국)과는 관계를 단절해야 했다.

올해는 한국이 중국과 수교함으로써 헤어져야 했던 ‘옛 친구’ 대만과의 단교 30주년이기도 하다. 왜 한국은 대만과 단교해야 했으며, 단교를 대가로 무엇을 얻었을까? 지난날 ‘헌신짝 버리듯’ 일방 이별 통보를 했던 대만이 가지는 의미는 무엇일까.

‘대한민국’ ‘중화민국’

‘대한민국(大韓民國·Republic of Korea)’과 ‘중화민국(中華民國·Republic of China)’, 국호(國號)마저 닮은꼴인 두 나라의 인연은 일제(日帝) 시대로부터 비롯된다.

1910년 국권(國權) 상실 후 독립운동은 국내는 물론 이역(異域)에서도 이어졌다. 그중 1932년 4월 중국 상하이(上海)에서 벌어진 윤봉길의 의거는 한국 독립운동사에 큰 획을 그었다. 이는 대한민국 임시정부의 운명에도 결정적인 영향을 끼쳤다. 훙커우(虹口) 의거 후 장제스(蔣介石) 총통은 “중국 백만 대군도 하지 못한 일을 한 조선 청년이 해냈다”고 격찬했다. 이후 중화민국 정부는 ‘임시정부’에 지나지 않았던 대한민국 임시정부에 대한 지원을 지속했다.

이를 두고 이승만(李承晩) 대통령은 “윤봉길 의사의 의거는 중국 관민(官民)에게 한민족의 열렬한 애국혼과 한인의 독립운동이 엄연히 상존(尙存)해 있음을 인식시켰고 세계도 또한 한국 독립의 난문제(難問題)가 아직도 해결되지 못하고 있음을 깨닫게 되었다. 조국이 광복된 데에는 원인(遠因)과 근인(近因)이 있다. 그 원인을 찾아볼 때 윤봉길 의사가 상하이 훙커우공원에서 대의거를 일으킨 때문에 중국 정부는 우리의 독립운동을 적극 후원해주었으며, 마침내 장제스 총통이 카이로회담에서 한국의 독립을 주창한 때문이다”라고 회고했다.

장제스 총통은 김구(金九)가 이끌던 대한민국 임시정부를 물심양면으로 지원했고 정통성도 인정했다. 1943년 11월 개최된 카이로회담에서 한국의 독립을 주창해 독립 확약을 이끌어냈다. 한국은 제2차 세계대전 종전 후 일본으로부터 독립했다. 훗날 이승만 정부는 1948년 장제스 총통과 국민당 정부의 공헌을 기려서 건국훈장을 수여하였다.

1945년 광복 후 ‘대한민국 건국’ 과정에도 중화민국 정부는 역할을 다했다. 중화민국 정부는 유엔한국임시위원회(UNTCOK) 7개국 중 하나로 참여했다. 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립 후에는 미국에 이어 세계 두 번째로 신생 대한민국을 승인하고 외교 관계를 맺었다. 1949년 6월 10일, 대한민국 임시정부와의 연락책 역할을 했던 샤오위린(邵毓麟)이 초대(初代) 주한국중화민국대사로 부임했다. 앞서 1948년 11월, 대한민국 정부는 중국 광저우(廣州)에 정환범을 초대 특사(特使)로 임명하여 주(駐)중화민국대한민국특사관을 개관했다. 이는 대한민국 제1호 재외공관으로 역사에 기록됐다.

“한국 같은 각별한 나라에 돈 받고 팔아야 하는 것이 애석”

|

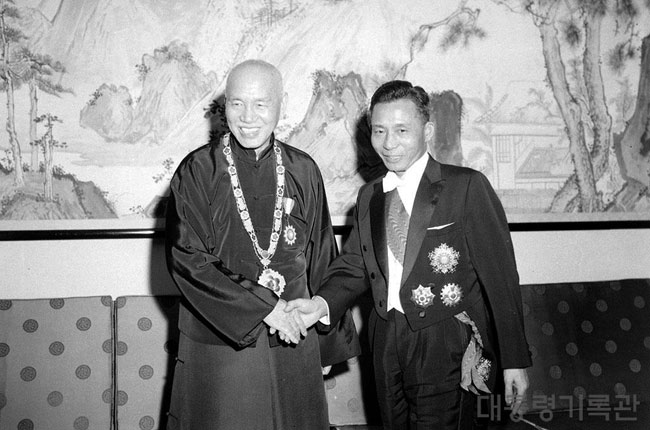

| 1966년 2월 박정희 대통령은 대만을 국빈 방문, 장제스 총통의 환대를 받았다. |

1960년대에 한국-대만 관계는 더욱 긴밀해졌다. 1961년 무역협정, 1965년 문화협정 서명이 이어졌다. 1963년은 ‘계묘년 보릿고개’로 기록된 대흉작의 해였다. 식량난 속에서 한국 정부는 김구 선생의 차남 김신(金信) 주대만한국대사에게 ‘대만산 쌀 5만 톤 수입’을 지시했다. 당시 대만도 흉년(凶年)으로 형편이 어려웠다. 행정원장(국무총리 해당)을 비롯한 각료들은 반대했지만 장제스 총통의 지시로 김신 대사는 쌀 5만 톤을 한국으로 보낼 수 있었다. 김 대사가 사의(謝意)를 표하자 장제스는 “우리가 대륙을 잃지 않았다면 5만 톤이 아닌 55만 톤 정도는 거저 주었을 것이다. 한국 같은 각별한 나라에 돈을 받고 팔아야 하는 것이 애석하다”고 했다. 이 일화는 당시 양국 관계의 친밀성을 방증(傍證)한다.

양국 고위층 상호 방문도 이어졌다. 1966년 2월, 박정희(朴正熙) 대통령이 대만을 국빈(國賓) 방문했다. 그해 4월 장제스의 장남 장징궈(蔣經國) 행정원 국방부장이 답방했다. 1975년 4월, 장제스 총통이 서거하자 박정희 대통령은 그의 서거를 애도하는 ‘대국민 특별담화’를 발표하고 김종필(金鍾泌) 국무총리를 대표로 하는 조문(弔問) 사절을 파견했다.

‘북방 정책’과 대만의 ‘彈性外交’

1970년대 한국과 대만은 ‘한강의 기적’ ‘대만의 경험’으로 불리는 고도 경제 성장을 이룩했다. 이 속에서 홍콩·싱가포르와 더불어 ‘아시아 네 마리 작은 용(龍)’으로 불리기도 했다. 이 시기 대만은 경제 부문에서는 ‘기적’을 써갔지만 외교적 고립은 심화됐다. 1971년 10월, 제2758호 결의안에 의하여 유엔에서 퇴출되는 것을 시작으로 전 세계 대부분 국가와 단교했다. 이듬해인 1972년에만 일본·그리스·아르헨티나·호주·뉴질랜드를 비롯해 14개국이 외교 관계를 단절했다. 1979년 1월 1일 공식 발표된 ‘미중수교공보’로 우방(友邦) 미국과의 관계도 끊어졌다.

이 속에서 한국은 ‘자유중국(自由中國)’과 공식 외교 관계를 지속했다. 1980년대 한국은 남아프리카공화국, 사우디아라비아와 더불어 대만의 3대 수교국이었다. 서울의 대만대사관은 ‘대만의 주유엔대표부’로도 불렸다. 대만에서는 외교부 차장(차관)을 거쳐 한국대사로 부임했다가 부장(장관)으로 영전(榮轉)하는 일종의 ‘승진 코스’도 만들어졌다. 한국은 육·해·공군 예비역 대장을 대만대사로 파견했다.

1988년 2월 25일, 대한민국 제13대 대통령에 취임한 노태우(盧泰愚) 대통령은 임기 시작 5개월 만인 1988년 7월 7일, “사회주의권 국가들과의 외교 관계를 개선할 의사가 있음을 천명한다”는 내용의 ‘민족자존과 통일 번영을 위한 특별선언(7·7선언)’을 발표했다.

선언 후 노태우 정부는 ‘미수교 적성국(敵性國)’이던 공산권 국가와의 외교 관계 정상화를 추진했다. 노태우 정부의 외교 정책은 ‘북방 정책’으로 이름 붙여졌다. 1988년 주(駐)모스크바영사사무소가 설치돼 사실상 대사관 역할을 수행했다. 1989년에는 헝가리·유고슬라비아·폴란드 등 동유럽 공산국가들과 수교가 이뤄졌다. 1990년에는 공산주의 종주국 소련과 국교를 정상화했다. 같은 해 체코슬로바키아·불가리아·루마니아·몽골과도 수교를 맺었다. 1991년 9월에는 북한과 유엔에 동시 가입했으며, 같은 해 베이징(北京)에 무역대표부가 설치됐다. 한중수교는 시간문제였다.

그 무렵 대만은 탄성외교(彈性外交) 기조하에 수교국을 늘려가고 있었다. 탄탄한 경제력을 기반으로 대만판 수표책 외교인 은탄외교(銀彈外交) 공세를 벌였다. 외교 정책에서도 변화를 꾀했다. 할슈타인 독트린(Hallstein Doctrine)에 의하여 중국과 수교한 국가와 외교 관계를 단절해오던 정책 기조를 바꾸어 교차 승인 정책으로 전환했다. 첸푸(錢復) 대만 외교부장은 “한국과 중국의 국교 정상화 이후에도 한국에서 대사관을 철수하지 않겠다”고 천명하며 한국 정부가 교차 승인 첫 당사국이 되어주기를 공개 희망하기도 했다.

斷交

그런 상황에서 한중 국교 정상화 교섭은 급물살을 탔다. 1991년 10월, 이상옥 한국 외무부 장관과 첸치천(錢其琛) 중국 외교부장이 첫 한중 외교장관 회담을 개최했다. 같은 해 11월, 이듬해 4월에도 회담을 가졌다. 수교 협상도 진척되어 1992년 7월 29일, 노창희 외무부 차관이 베이징을 방문하여 쉬둔신(徐敦信) 외교부 부부장(차관)과 최종 담판을 벌였다. 수교 일정, 성명 문안, 공식 발표 날짜 등을 합의했고 수교협정서에 가서명하여 8월 24일부로 국교를 정상화하기로 합의했다.

한중수교 협상 마무리 후 한국 정부는 대(對)대만 단교 통보 일시와 방법을 두고 고심했다. 미국·일본 등의 선례(先例)에 따라 고위급 특사를 파견하여 양해를 구하는 것도 검토됐으나, ‘비밀유지’ 문제로 실행에 옮기지 못했다. 결과적으로 8월 18일, 비공식 통보에 이어 8월 21일 공식 통보하며, 72시간 이내에 대사관에서 철수할 것도 요구했다. 이튿날 김석우 외무부 아주국장의 공식 브리핑을 통해 8월 24일 한중수교와 한-대만 단교가 발표됐다. 대만은 체면을 지키기 위하여 먼저 단교 선언을 했다.

단교 후 대만은 ①항공기 운항 중지 : 1992년 9월 15일부터 양국 간 항공협정 효력 정지로 대만 및 한국 국적기의 취항 중단 ②해운제재 : 1992년 10월 15일부터 한국 선박의 대만·일본 간 화물 선적 금지 및 한국 국적 선박의 대만 내 항구 입항 금지 ③덤핑 제소 : 철강·석유화학·섬유 분야 제품들에 대한 덤핑 제소 ④자동차 수입 쿼터 철폐 : 1992년 7월부터 1993년 6월까지 적용키로 한 한국산 자동차 수입 물량인 1만1424대 철회 ⑤국가건설계획 참여 배제 : 국가건설 6년 계획(1991~96년) 입찰에 한국 기업 완전 배제 및 타이베이시 지하철(MRT) 공사 한국 기업 입찰 금지 ⑥국제 입찰 참여 제한 : 대만 정부에서 시행하는 각종 국제 입찰 참여 제한 ⑦농산물 수입 중단 : 연 2400만 달러 선이던 한국산 사과와 배의 수입 완전 중단 등 대한국 보복 조치를 발표했다.

귀빈실 이용 가로막힌 陳謝사절단

단교 후 집권 민주자유당 대표단 형식의 진사(陳謝)사절단 파견이 추진됐다. 사절단장은 대만과의 친분이 깊은 7선 현역 의원이자 당 상임고문이던 김재순 전 국회의장이 맡았다. 장징궈 총통과 의형제로 불릴 정도로 대만 측과 인연이 깊은 정일권 전 국무총리는 사절단 고문 자격으로 동행하기로 하였다.

1992년 9월 15일, 타오위안(桃園) 중정(中正)국제공항에 도착한 진사사절단은 장샤오옌(蔣孝嚴·장징궈 총통의 아들) 외교부 정무차장과 진수지 전 주한대사 등의 영접을 받았다. 문제는 공항 귀빈실에서 발생했다. 한국 사절단이 미리 준비한 성명서 낭독 및 기자회견을 위하여 귀빈실로 들어가려는 순간 공항 직원들의 제지를 당한 것이다. 사절단을 제지한 공항 직원들은 “중화민국 국제공항 귀빈실은 배신자들에게는 열리지 않는다”면서 외교부 고위 관리들의 수차례 만류에도 불구하고 사절단의 귀빈실 사용을 막았다. 공항 직원들의 행동은 대만 국민들의 단교에 대한 감정과 한국에 대한 정서를 숨김없이 보여주는 것이었다. 김재순 단장은 귀빈실 앞 복도에 선 채로 ‘부형청죄(負荊請罪)’의 도착성명을 읽어야 했다.

한국 사절단은 대만 하오보춘(郝柏村) 행정원장을 예방한 자리에서는 “한국과 중국의 국교 수립은 역사적 과오이며, 노태우 정권이 한국민들의 민의와 정서를 무시하고 독단적으로 내린 결정”이라는 질타를 당했다. 의리를 저버린 대가였다.

국호·국기 사용 문제로 대표부 개설 난항

|

| 한중수교 직후인 1992년 10월 10일 쌍십절을 맞아 서울 명동 중국대사관 옆 한성화교소학교 교정에는 청천백일기가 내걸렸다. 사진=조선DB |

김영삼(金泳三) 대통령 취임 후인 1993년 재개된 회담에서도 대만 측은 ‘중화민국’ 혹은 ‘대만’ 명의의 대표부 설치를 고집하였다. 한국은 이를 수용할 수 없다는 입장이었다. 1993년 6월, 이현홍 외무부 본부대사가 진수지 전 주한대사를 일본 후쿠오카(福岡)에서 만나 협상을 시도했으나 양측은 국호 문제에 대한 이견을 좁히지 못했다. 그러다 1993년 7월 27일 오사카(大阪)에서 한국-대만 비정부 기구 수립을 위한 회담이 전격 타결되었다.

양국의 합의에 따라 양국의 비공식 대표부 명칭은 주한국타이베이대표부(駐韓國臺北代表部·Taipei Mission in Korea), 주타이베이한국대표부(駐臺北韓國代表部·Korean Mission in Taipei)로 하였다. 양측 대표부 직원에게 외교 특권은 부여되지 않지만, 업무상 필요한 제반 사항에 대해서는 외교관에 준하는 편의를 제공하기로 합의하였다.

합의는 1993년 11월 주타이베이한국대표부가, 1994년 1월 주한국타이베이대표부가 개설되면서 결실을 맺었다. 이로써 두 나라는 단교 이후 비공식 외교 관계 틀 속에서 ‘대표부’라는 동등한 기구를 통해 실질 관계를 유지할 수 있게 되었다.

“존중·배려 결여로 상처를 입혔다”

단교 시 대만의 1인당 국내총생산소득(GDP)은 1만715달러로서 8112달러의 한국을 앞서고 있었다. 외환보유액 역시 888억 달러로서 세계 2위였다. 한국은 189억 달러를 보유하여 세계 15위에 그쳤던 것에 비해 저만치 앞서 있었다. 1990년대 아시아를 덮친 외환위기도 대만은 비껴갔다.

2000년대 들어 한국은 비약했고 대만은 주춤했다. 주력 산업인 IT 버블이 붕괴되고 2008년 국제 금융위기가 겹친 결과였다. 2003년 사상 처음으로 한국은 1인당 국민소득에서 대만을 앞섰다.

최근 대만은 괄목상대(刮目相對) 대상으로 다시 부상했다. 코로나19가 본격화된 2019년 이후 매년 대만 경제성장률이 다시 한국을 넘어섰다. 이 속에서 국제통화기금(IMF)은 2022년 대만 1인당 국민소득을 3만6051달러, 한국은 3만4994달러로 예측했다.

미중 갈등이 심화되면서 대만의 전략적 중요성은 더욱 주목받고 있다. 특히 세계 최대의 파운드리 업체인 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.)는 ‘글로벌공급망’ 재편 과정에서 대만의 전략적 지렛대가 되고 있다. 중국의 대만에 대한 위협이 강해지고 있지만, 미국과 일본의 대만 방어 의지도 만만치 않다.

한국-대만 단교 시 주대만한국대사관 1등 서기관으로 근무했던 조희용 전 주(駐)캐나다대사는 《대만단교회고: 중화민국 리포트》에서 “존중·배려 결여로 상처를 입혔다”고 기록했다. 대한민국 정통성 관점에서 볼 때 중화민국 정부는 대한민국 임시정부를 돕고 대한민국 정부 수립에 도움을 준 은인(恩人) 같은 존재이다. 그럼에도 대국(大國)이라 치부되는 중국과 수교로 얻을 이익만을 생각하여 강소국(强小國) 대만을 소홀히 해온 것이 사실이다.

단교 전 노태우 대통령은 대만 측에 “새로운 친구를 사귀어도 옛 친구를 더욱 소중히 여기는 것이 도리라고 생각한다”고 했었다. 우리는 과연 ‘오랜 친구(老朋友)’ 대만을 어떻게 대하여 왔던가? 한중수교의 성과를 자화자찬하기에 앞서 되물어야 할 것이다.⊙