⊙ 日, 韓 자료 근거로 放流 안전성 강조

⊙ 해수부, 일본대사관이 참고한 자료 홈페이지서 삭제

⊙ ‘후쿠시마 오염수 문제없다’는 논문 최근 철회돼

⊙ 前 주일대사, “과잉 대응이 오히려 한국 수산업계 위기로 몰 것”

⊙ 원자력학자들, “우려할 수준 아니다”

⊙ 서울대 명예교수의 怪談, “한국인은 광어회 좋아해 더 위험”

⊙ 오염수 방류의 가장 큰 이해당사국은 미국과 캐나다

⊙ 해수부, 일본대사관이 참고한 자료 홈페이지서 삭제

⊙ ‘후쿠시마 오염수 문제없다’는 논문 최근 철회돼

⊙ 前 주일대사, “과잉 대응이 오히려 한국 수산업계 위기로 몰 것”

⊙ 원자력학자들, “우려할 수준 아니다”

⊙ 서울대 명예교수의 怪談, “한국인은 광어회 좋아해 더 위험”

⊙ 오염수 방류의 가장 큰 이해당사국은 미국과 캐나다

- 일본 후쿠시마 원전. 사진=뉴시스/AP

2011년 3월 11일 일본 동북 지방 해역에서 강도 9.0의 지진이 났다. 진앙은 센다이(仙臺)시에서 동쪽으로 70km 떨어진 곳이었다. 15m 높이의 쓰나미(지진해일)가 진앙에서 183km 떨어진 후쿠시마 원자력발전소(원전)로 밀려왔다. 후쿠시마 원전은 지진에도 끄떡없었지만, 원전을 감싼 방파제 높이는 5m에 불과했다.

쓰나미가 방파제를 넘어 원전의 변전시설을 덮쳤다. 이로 인해 원자로를 식혀주는 냉각장치에 전력을 공급할 수 없게 됐다. 냉각장치는 먹통이 됐고, 결국 노심(爐心)의 온도는 1200도까지 치솟았다. 방호벽(격납고)이 뚫리자 핵연료가 대기에 노출됐다.

日, 오염수 정화해 처리수로 放流

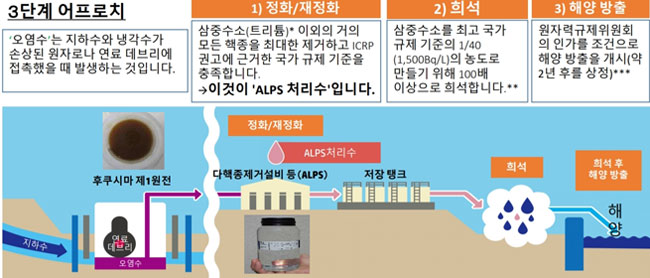

사고 후 10년이 흐른 지난 4월 13일, 일본 정부는 “도쿄전력이 운영하는 후쿠시마 제1원자력발전소(후쿠시마 원전)의 방사능 오염수(contaminated water·오염수)를 다핵종(多核種)제거설비(Advanced Liquid Processing System·ALPS)로 정화해 처리수(ALPS treated water)로 만들고, 이 처리수를 국제 방류 기준에 부합하도록 ‘재정화’한 뒤 방류하겠다”고 밝혔다.

아이보시 고이치 주한 일본대사는 같은 날 “(ALPS 처리수) 해양 방출은 국제방사선방호위원회(ICRP)의 권고에 따라 정해진 규제 기준을 엄격히 준수하는 것을 전제로 한다”며 “일본 정부의 방침은 방출의 안전성과 정보의 투명성을 확보하는 것”이라고 했다.

또 “해양 방출이 이뤄져도 한국을 포함한 주변국의 해양 환경이나 수산물의 안전성에 악영향을 미치지 않는다”며 “이번 발표 전 일본 정부는 한국 정부에 사전 통지했다”고 밝혔다.

일본 정부의 이 같은 발표에 한국 정부는 반발했다. 다음 날(4월 14일)에는 문재인 대통령이 청와대에서 회의를 열고는 “일본의 후쿠시마 오염수 방류에 대한 국제해양법재판소 제소를 검토하라”고 지시했다. 여야 모두 일본의 오염수 방출에 반대한다는 입장을 냈다. 어민들은 배를 이끌고 해상 시위를 벌였고, 수산물에 대한 공포감이 확산했다. 당사국인 일본 국민들도 정부의 오염수 방류에 반대하는 시위를 벌였다.

한국 정부와 언론은 일본이 방류할 예정인 ‘처리수’를 ‘(방사능) 오염수’로 통칭하지만 일본 정부는 오염수와 처리수를 구분한다. 오염수는 대량의 방사성 물질을 포함한 물이다. 이 오염수가 ALPS를 거치면 처리수가 된다. 처리수는 삼중수소(三重水素·tritium)·탄소14(C-14)를 제외한 대부분의 방사성 물질을 ICRP 규제 기준 이하로 정화하는 과정을 거친 오염수이다.

현재 후쿠시마 원전에서는 하루 160~170t, 연간 5만~6만t의 오염수가 생겨난다. 일본 경제산업성이 지난 4월 13일 공개한 자료에 따르면, 지난해 11월 기준 물탱크에 담긴 처리수는 123만t 분량이다. 현재는 125만t에 이른다. 후쿠시마 원전 부지 내 물탱크의 총용량은 지난해 말 기준으로 137만t이다. 2년 후면 처리수를 더 이상 저장할 수 없다. 이에 일본 정부는 2022년 8월부터 탱크에 담긴 처리수를 30년에 걸쳐 해수(海水)에 희석해 해양 방류한다는 계획이다.

후쿠시마 원전 일대에서 오염수가 계속 발생하는 이유는 지하수나 빗물 등이 사고가 난 원자로(노심)로 스며들어 방사성 물질과 접촉하기 때문이다. 일본 정부는 오염수가 바다로 곧장 흘러가는 것을 막기 위해 오염수를 ALPS로 정화해 처리수로 만들어 물탱크에 저장하고 있다.

ALPS로 62개 核種 정화

ALPS는 정수기 필터와 유사하다. 2종의 침전조와 7종의 흡착탑으로 구성돼 있다. 일본은 필터 역할을 하는 이온교환수지 분리막을 이용해 오염수에 포함된 방사성 핵종(核種)을 물리적·화학적으로 정화한다. 오염수에는 세슘137(Cesium-137)·스트론튬90(Strontium-90)·아이오딘129(Iodine-129)·코발트60(Cobalt-60) 등 양전하를 띠는 이온성 핵종이 있다. 분리막(필터)으로 걸러낸 이온성 오염물질은 다른 방사성 폐기물과 함께 처리한다. 일본 정부는 ALPS를 두 차례(재정화) 실시하면 62종의 이온성 오염물질을 방류 허용 기준 이하로 정화할 수 있다고 주장한다.

일본 정부의 발표에 대해 일부 전문가들은 “후쿠시마 오염수에 섞인 핵종은 200여 종에 이른다”며 “62종을 제외한 나머지 핵종은 정화할 수 없다”고 주장한다. ALPS로는 나머지 140여 핵종을 정화할 수 없다는 의미일까.

이에 대해 서울대 원자핵공학과 주한규 교수는 이렇게 설명했다.

“방사성 원소가 다양할 수 있지만 모든 방사성 원소가 중요한 것은 아니다. 인체에 유입 시 위해(危害)한 핵종은 따로 구별돼 있다. 위해도가 큰 원소라도 그 양이 미미하면 문제되지 않는다. 방사선 총량은 그 방사선이 어느 핵종에서 방출되든지 측정할 수 있다. 62종 이외의 핵종은 인체의 위해도가 적거나 총량에 영향을 주는 극미량 핵종일 것이다.”

현재는 물탱크의 저장된 처리수 중 약 30%만이 ICRP 규제 기준을 충족한다. 이 때문에 일본 정부는 나머지 70%도 ‘2차 여과’(재정화)를 거쳐 방류 기준에 맞춘다는 입장이다. 이를 두고 국제원자력기구(IAEA)와 미국은 ‘ALPS를 이용한 오염수 정화’를 ‘현실적인 해결 방법’으로 본다.

삼중수소·탄소14는 정화 不可

문제는 처리수에 남아 있는 삼중수소와 탄소14이다. 이 두 물질은 ALPS를 통해서도 정화나 제거되지 않는다. 삼중수소는 물에 이온화돼 있지 않고, ‘삼중수소수’ 형태로 존재한다. 탄소14도 이온 상태로 존재하지 않는다. 이 때문에 이온교환수지 분리막(필터)을 이용해 걸러낼 수 없다. 현재 후쿠시마 오염수에 섞인 삼중수소의 양은 약 860조Bq(becquerel·베크렐)로 추정된다. 일본의 삼중수소 배출 기준은 L(리터)당 6만Bq이다. 현재 오염수의 L당 삼중수소는 약 68만Bq로 추산된다. 방류 기준치의 11배이다. 우리나라의 삼중수소 배출 기준은 L당 4만Bq이다.

Bq은 방사선 방출 능력인 방사능을 측정하는 단위이다. 어떠한 물질이 5Bq이라면, 이 물질은 초당 5번의 방사성 붕괴를 일으킨다는 의미이다.

삼중수소의 위험성만 강조

삼중수소는 지난해 벌어진 월성 원전 부지 삼중수소 유출 논란으로 잘 알려졌다. 삼중수소가 인체에 유해하다는 이유였다. 일본의 처리수 방류를 두고 한국 정부와 언론은 오염수(처리수)에 섞인 삼중수소의 위험성을 주로 강조하고 있다.

한국인은 어류를 많이 섭취하는데, 인접 국가인 일본에서 삼중수소가 섞인 오염수를 방류하면 이 삼중수소가 어류를 통해 한국인의 몸에 축적되고 결국 질병으로 이어진다는 논리이다.

삼중수소의 유해성에 대해 서울대 의대 핵의학교실 강건욱 교수는 “삼중수소는 체외에서는 에너지가 크지 않아 피부를 뚫을 수 없어 안전하다”면서도 “체내에 흡입되었을 때는 내부 피폭을 일으킨다. 자연계에서는 대부분 물 형태로 존재해 체내에 들어오면 전신에 분포하다 (10일 정도 지나) 주로 소변으로 배설된다”고 했다. 인체에는 수십 베크렐의 삼중수소가 상존(常存)한다고 알려졌다.

베타선을 방출하는 삼중수소는 낮은 에너지 때문에 공기 중에서 6mm가량만 운동할 수 있다. 이 때문에 체외의 삼중수소는 큰 문제가 없다는 것이다.

일부 전문가들은 삼중수소의 유해성이 당장 나타나지는 않더라도 장기간 삼중수소에 노출되면 위험할 수 있다고 주장한다. 삼중수소의 반감기는 12~13년이다.

삼중수소는 수소폭탄의 원료로 사용되거나 발광체 등을 만드는 데 활용된다. 어두운 곳에서도 형광 시계나 비상구 표시등을 볼 수 있는 이유는 삼중수소가 방출하는 베타선이 붕괴하며 형광물질을 자극해 빛을 내도록 하기 때문이다.

한국수력원자력(한수원)에 따르면, 삼중수소 1g의 가격은 3300만~3500만원이다. 삼중수소가 비싼 이유는 분리가 어렵기 때문이다. 일부에서는 일본이 고가의 삼중수소를 방류하는 이유는 분리 비용과도 관계가 있다고 주장한다. 지난 5월 7일을 기준으로 금 1g은 6만5589원에 거래됐다. 삼중수소가 금보다 약 520배 비싼 셈이다.

일본은 IAEA 등의 연구를 인용해 “전문가들은 대량의 처리수에서 소량으로 존재하는 삼중수소를 즉각적으로 여과할 수 있는 (상용) 기술이 없다고 결론을 냈다”고 했다. 이를 두고 ‘일본이 비용 절감을 이유로 삼중수소를 제거하지 않는다’는 주장도 있다. 삼중수소를 오염수(처리수)에서 분리할 수 있는 기술이 존재하나 돈이 많이 들어 일본 정부가 삼중수소를 제거하지 않은 채 방류한다는 내용이다.

오염수 중 삼중수소 비율은 1조3000만분의 1

이에 대해 주한규 교수는 “비용 절감의 문제가 아닌 합리와 비합리의 문제”라고 했다. 주 교수는 “후쿠시마 원전 오염수 125만t 중 삼중수소수는 약 16cc”라며 “이는 오염수 중 삼중수소가 1조3000만분의 1의 비율로 존재하는 수치”라고 했다. 이어 “1조분의 1의 양을 원심분리기와 같은 질량 차를 이용한 분리기로 분리해내려면 어마무시한 시간과 비용이 소요된다”고 했다.

주한규 교수는 “비상등 하나를 만드는 데 삼중수소 9000만Bq이 필요하다”며 “후쿠시마 오염수의 삼중수소 총량인 860조Bq은 비상등 1000개도 만들지 못하는 양”이라고 했다.

삼중수소의 위험성을 강조하는 이들은 ‘유기결합 삼중수소’도 언급한다. 삼중수소의 원자 일부가 체내에서 신체를 구성하는 일부 성분과 치환돼 몸속에 더 오랫동안 머문다는 것이다. 유기결합 삼중수소는 반감기가 40일로, 일반 삼중수소보다 반감기가 더 길어 방사선에 더 많이 노출돼 위험하다는 주장이다. 하지만 ICRP는 유기결합 삼중수소가 인체에 미치는 위해성은 높지 않다고 본다.

주 교수는 “탄소14 역시 분리막을 통해 거를 순 없지만, 오염수에 포함된 탄소14의 농도는 배출 기준인 2000Bq/L의 100분의 1 수준인 L당 20Bq이라 중요하지 않다”고 했다. 탄소14는 오래된 화석이나 유물, 예술품의 연대를 측정하는 데 사용한다.

커피 한 잔에 삼중수소 4900Bq

카이스트 원자력 및 양자공학과 최성민 교수는 지난해 12월 《동아일보》 인터뷰에서 “커피 한 잔에는 삼중수소 1만3000Bq/L에 해당하는 방사성 물질이 있다”고 했다.

“커피콩에는 자연방사능인 칼륨 40(Kalium-40)이 들어 있다. 칼륨40은 삼중수소보다 방사선 피폭 효과가 340배나 높다. 칼륨40 1Bq은 삼중수소 340Bq과 같은 피폭을 유발한다는 뜻이다. 커피가루에는 칼륨40이 1kg당 900Bq 정도 들어 있다. 이를 삼중수소 방사능으로 환산하면 30만Bq/kg이다. 커피가루 20g으로 만든 진한 에스프레소에는 삼중수소 4900Bq에 해당하는 방사능이 들어 있다. 물을 얼마나 타느냐에 따라 다르겠지만 톨 사이즈(355mL)를 가득 채우면 커피의 방사능 농도는 대략 삼중수소 1만3000Bq/L에 해당한다. WHO의 삼중수소 음용수 기준치인 1만Bq/L보다 30%나 높은 수치다.”

국제보건기구(WHO)는 음용수의 삼중수소 기준치를 L당 1만Bq로 뒀다. 일본 정부가 발표한 후쿠시마 삼중수소 방류 기준(기존 6만Bq/L)은 기존의 40분의 1 수준인 1500 Bq/L이다. 음용수(1만Bq/L)를 기준으로 하면 7분 1수준이다.

삼중수소는 자연적·인공적으로 만들어진다. 중수로형 원전의 방사성 폐기물 중 하나가 삼중수소이다. 카이스트 원자력 및 양자공학과 정용훈 교수의 설명에 따르면, 전 세계 삼중수소 자연 발생량은 연간 약 200g이다. 이는 우주방사선(우주선)이 대기의 공기 분자와 충돌해 만들어진다. 이렇게 생겨난 삼중수소는 비나 눈에 섞여 지상이나 바다로 스며든다.

정 교수는 “동해에 내리는 비에 포함된 삼중수소가 연간 3g이고, 현재 후쿠시마 처리수 탱크에 저장된 삼중수소의 총량 역시 3g”이라며 “오염수가 일본 동쪽에서 방류될 경우, 이로 인한 영향은 동해에 비가 내렸을 때 벌어지는 영향보다 작다”고 했다. 이어 “우리나라 강물에 섞인 삼중수소의 양이 1Bq/L인데, 일본 정부의 계획대로 희석해 방류한다면 우리나라에 아무런 영향이 없다”고 했다.

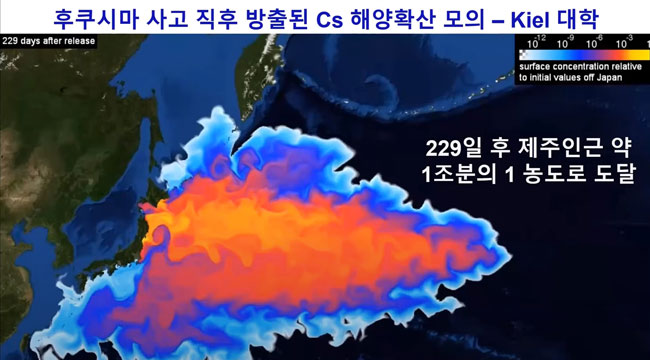

논문 철회

주한규 교수는 2011년 독일 킬(Kiel)대학이 후쿠시마 오염수 방류를 시뮬레이션한 결과를 소개하며 “후쿠시마 오염수가 우리나라 연안에 도달할 때면 삼중수소의 양이 배출 당시와 비교할 때 최소 1조분의 1로 희석된다”고 했다.

주 교수는 “후쿠시마 인근 바다를 가로·세로 100km로, 수심을 100m로 가정할 경우, 1조t의 물이 된다. 여기에 후쿠시마 오염수 130만t을 정화 없이 일시에 방류할 경우 농도는 100만분의 1.3으로 희석될 것”이라고도 했다.

지난해 9월 한국인 저자 4인은 원자력학회지 《Nuclear Engineering and Technology》에 〈후쿠시마 원전의 오염 처리수의 방류로 인한 방사선 환경 영향 연구 결과(Assessment of public radiation dose due to marine and atmospheric release of the Fukushima treated water)>를 발표했다. 논문에 따르면, 후쿠시마 오염수를 현 상태로 정화 없이 그대로 방출해도 그 영향은 한국인의 연간 방사선 피폭 선량한도(線量限度) 기준치인 1mSv(밀리시버트)의 7100만분의 1 수준인 것으로 나타났다.

현재 이 논문은 ‘철회’(withdrawn)된 상태다. 이에 대해 주한규 교수는 “해당 논문은 학술적·기술적으로는 문제가 없는 논문”이라고 했다. 즉 ‘과학적 사실의 오류’로 인한 논문 철회는 아니라는 것이다. 위 논문의 저자들은 국책연구기관에 소속돼 있다. 논문을 작성한 저자 중 일부에게 연락을 했으나 이들은 “상부의 허락 없이는 인터뷰 등에 응할 수 없으니 양해해달라”고만 했다.

대한방사선방어학회 김교윤 회장은 지난해 12월 위 논문의 수치를 인용해 기고문을 작성했다. 그중 일부를 소개한다.

〈해양 방출일 경우 일본과 한국의 일반인이 받을 방사선 선량은 각각 연간 0.85μSv(마이크로시버트)와 연간 0.000014μSv로 평가됐다. 피폭선량 수준은 일반인의 연간 선량한도인 1mSv(1000μSv)보다 훨씬 낮아서 우리 국민에게 미치는 방사선 영향은 거의 없을 것으로 판단하고 있다.〉

시버트(Sv·sievert)는 인체에 미치는 방사선의 측정 단위로 방사선을 흡수했을 때 생물학적으로 동일한 효과를 나타내는 방사선량이다. 선량한도는 인체에 해가 없다고 생각되는 방사선의 양적 한계이다.

방사선이 인체에 미치는 정도는 주로 mSv로 나타낸다. 1mSv는 1Sv(시버트)의 1000분의 1이고, 1μSv는 1mSv의 1000분의 1이다. 흉부 엑스레이를 1회 촬영하면 약 0.04mSv의 방사선에 노출된다.

카이스트 원자력 및 양자공학과 조규성 교수가 공개한 ‘방사선표’에 따르면, 서울에 거주하는 이들의 연간 피폭선량(被曝線量)은 3.1mSv이다. 반면 도쿄에 거주하는 이들은 피폭선량이 1.5mSv이다. 이는 화강암 지대가 많은 우리나라 특성상 자연방사선의 영향을 더 받기 때문이다.

1000mSv(1Sv)에 피폭될 경우, 백내장 또는 메스꺼움을 경험한다. 피폭선량이 4000mSv(4Sv)에 이르면 50%가 2개월 이내에 사망한다.

방사선에 대한 위험성을 나타내는 단위는 시버트임에도 언론에선 주로 베크렐(Bq)을 기준으로 보도한다. 이에 대해 원자력계 관계자들은 “베크렐의 단위가 시버트보다 상대적으로 더 크기에 오염수에 대한 공포감을 조장하고자 기준 단위를 ‘악용’하는 것 같다”고 했다.

정부, 후쿠시마 오염수 문제없어

국민의힘 안병길 의원(부산 서구동구)실이 공개한 8페이지 분량의 〈후쿠시마 원전 오염수 관련 현황보고〉에는 “삼중수소 해양 방출 수년 후 국내 해역에 도달하더라도 해류에 따라 이동하면서 확산·희석돼 유의미한 영향은 없을 것으로 예상”이라는 문구가 나온다. 또 “(삼중수소는) 매우 약한 베타선을 방출해 내부 피폭만 가능하고 생체에 농축·축적되기 어려우며 수산물 섭취 등으로 인한 유의미한 피폭 가능성은 매우 낮음”이라고 써 있다.

일본이 오염수 정화에 활용하는 ALPS에 대해서는 “ALPS는 원전에서 일반적으로 사용하는 처리설비 적용 기술과 크게 다르지 않아 기술적으로 해당 성능 확보는 어렵지 않음”이라고 했다.

또 “(일본이) 오염수 전부를 매년 처분한다는 가정으로 도출한 평가 결과는 자연방사선에 의한 피폭선량(2.1mSv/연) 대비 1000분의 1 이하”라는 대목도 나온다.

문건은 “2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 2019년까지 조사한 결과, 원전 사고 이전 농도와 유사한 수준의 방사능 농도가 국내 연안에서 측정됐다”고 했다.

위 내용을 종합하면, 후쿠시마 오염수 방류로 인한 한국의 실질적 피해는 사실상 없다는 것이다.

‘그동안 대응 및 향후계획’에 대해서는 “일본에 투명한 정보 공개를 요구하고 IAEA 등 국제 공조를 지속한다”는 내용이 담겼다.

‘향후 대응방안’으로는 ▲해양방사능 조사 정점(定點) 확대 ▲후쿠시마 인근 해역 취수 선박평형수 내 방사능 조사 ▲꽁치·명태 등 수산물 40개 품종에 대한 방사능 안전검사 ▲원산지 단속 ▲해양확산 시뮬레이션 준비 등을 언급했다.

문건 마지막에는 “방사성 물질이 우리 해역에 유입될 가능성이 희박하다”는 내용이 담긴 언론 보도도 첨부했다.

정부부처 합동 TF가 지난해 10월 15일 작성한 이 문건에는 “국무조정실 사회조정실장이 TF를 주재하고, 원자력안전위원회(원안위), 과학기술정보통신부, 외교부, 환경부, 해양수산부 등 9개 부처 국장이 참여했다”는 내용이 적혔다. 문건 오른쪽 위에는 빨간색으로 ‘대외주의’라는 글이 있다.

문건이 공개되자 지난 4월 14일 총리실은 보도자료를 통해 “(해당 문건에 반영된) 관련 일부 전문가의 의견이 정부의 입장이 될 수는 없다”고 했다. 그러면서 “정부는 일본의 오염수 해양 방출 결정을 단호하게 반대하며, 국민 안전에 위해를 끼치는 어떠한 조치도 용납할 수 없다”고 했다. 문건에 등장하는 ‘전문가 의견’은 원자력 안전을 책임지는 원안위가 7차례 전문가 간담회 등을 통해 수렴한 내용이다. 2011년 10월 출범한 원안위는 원자력 안전규제를 독립적으로 담당하는 위원회로, 국무총리실 산하에 있다.

안병길 의원은 “정부는 과학적인 근거로 국제사회를 설득해 오염수 방류를 억제할 것이라고 했지만, 오염수 방류로 인한 우리의 피해를 과학적으로 입증하는 데는 실패했다”고 했다. 이어 “일본의 오염수 처리 계획이 국제사회로부터 인정받은 뒤에야 국제해양법재판소 제소 등을 언급하며 방류 금지 대책을 말하고 있다. 하지만 재판소가 우리 정부의 주장을 받아들일지에 대해 의문이고, 악화된 국내 여론을 무마하려는 목적이 아닌지 의심된다”고 했다.

국제해양법재판소 제소, 현실적으로 힘들 것

일본 정부의 오염수 방류 계획 발표 다음 날인 지난 4월 14일, 문재인 대통령은 이날 오전 청와대 회의에서 “일본의 원전 오염수 해양 방류 결정과 관련해 국제해양법재판소에 잠정 조치와 함께 제소하는 방안을 적극 검토하라”고 했다.

청와대 관계자는 ‘잠정 조치’는 국제해양법재판소가 최종 판단을 내릴 때까지 일본이 방류하지 못하도록 하는 일종의 ‘가처분 신청’을 의미한다고 했다.

문 대통령은 국제해양법재판소를 통해 후쿠시마 오염수 방류 문제를 해결하겠다는 취지이지만, 국회 입법조사처는 국제해양법재판소를 통한 문제 해결은 실현될 가능성이 크지 않다고 봤다.

지난 4월 23일 국회 입법조사처는 보고서 〈후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 대한 국제법적 대응방안〉을 통해 “‘국제해양법재판소에의 제소’는 유엔 해양법협약상 강제분쟁해결절차 활용을 지칭하며 유엔 해양법협약 제7부속서에 따른 중재재판소가 활용될 가능성이 크다”고 했다.

보고서는 “일본의 방사능 오염수 방류가 해양환경보호의 의무를 위반하는지를 (먼저) 논의해야 한다”며 “해양환경보호의무를 위반한 사실이 인정된다면 한국이나 관련국은 동협약의 강제분쟁해결절차를 활용해 국가책임을 추궁할 수 있다”고 했다. 그러면서 “한국이 강제분쟁해결절차를 활용한다면 국제해양법재판소보다는 동(同)협약 제7부속서에 따른 중재재판소가 해당 사건의 관할권을 갖게 될 가능성이 크다”고 했다.

보고서는 “일본의 투명한 의사결정과 정확한 정보공개를 요구하는 한일 간 협상에서 강제분쟁해결절차의 활용이 우리 정부의 협상력을 높일 수 있다”면서도 “한국이 정교한 소송 기술로 일본을 강제분쟁해결절차에 회부해 잠정 조치 또는 본안 판정에까지 이를 수 있는지에 대한 면밀한 검토가 필요하다”고 했다.

이어 “원전 오염수가 국제안전기준에 맞게 투명성이 보장되는 방식으로 처리될 수 있도록 제소 이외에도 협상 노력을 지속해야 한다”며 “부정적 영향에 대해 공론화하며 이해관계국과 국제공조를 촉구해야 한다”고 했다.

2022년에야 방류할 오염수에 대해 현시점에서 ‘잠정 조치’를 취하는 것이 시기적으로 맞지 않는다는 주장도 있다. 언론 보도에 따르면, 인하대 법학전문대학원 이석우 교수는 지난 5월 6일 더불어민주당이 연 ‘후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 대응방안 국회토론회’에 참석해 “일본은 2022년부터 방류한다고 했기에 (정부가 현시점에서) 잠정 조치를 추구하는 것은 시기적으로 맞지 않는다”며 “소(訴)를 제기해서 실질적으로 얻을 수 있는 것도 정무적으로 고려해야 한다”고 했다.

日, 韓 자료 인용해 “오염수 방류 안전”

일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류 계획을 발표한 날, 주한 일본대사관은 홈페이지에 ‘후쿠시마 제1원전사고 ALPS 처리수 처분 방법 결정에 관한 Q&A’를 공개했다. 총 7개의 질문과 이에 대한 답을 달아놓았다.

‘일본이 ALPS 처리수를 해양으로 방출할 경우, 한국 부근 해역에도 피해가 가지 않는가?’라는 질문에는 “2013년에 후쿠시마 제1원전에서 오염수가 유출되었을 때 한국원자력안전기술원(KINS)은 일반 국민을 위한 해설 페이지에서, 한국 근해의 방사선량을 계속해서 측정한 후에, ‘동태평양 방향으로 진행되는 일본 동북 해역의 해류의 특성에 의해, 국내 해역에는 영향이 미미할 것’이라 평가하고 있는 것으로 알고 있습니다” “후쿠시마 지역 연안에서 발원하는 해류는 태평양 방향으로 흘러가고 있어 한국 해양수산부가 한국 연안에 도달하기까지 10년 가까이 걸릴 수 있다고 지적하고 있습니다”라는 답을 달았다. 한국이 공개한 자료를 바탕으로 후쿠시마 오염수 방류의 안전성을 이야기한 것이다.

해양수산부, 日이 참고한 韓 자료 삭제

주한일본대사관이 오염수(처리수) 해양 방출의 근거로 삼은 한국 측 자료는 현재 접근할 수 없는 상태다.

주한일본대사관은 관련 자료(출처:KINS, 해양수산부)를 각주 형식으로 소개하며 이를 클릭하면 자동으로 해당 페이지에 접근할 수 있도록 연결(링크)해놓았다.

주한일본대사관에 ‘링크에 오류가 있다’고 문의하자 대사관 측은 “관련 자료를 공개할 당시(4월 13일)만 해도 정상적으로 열렸다. 이런 문의는 처음”이라면서 “담당자가 해당 내용을 확인해보니 해수부가 (주한일본대사관이 참고한 자료를 해양수산부 홈페이지에서) 삭제한 것”이라고 했다.

KINS 관계자는 “(주한일본대사관이 링크한 자료는) 홈페이지 개편을 하면서 (링크) 주소가 변경됐다”고 했다.

해양수산부(해수부)는 주한일본대사관이 자료를 공개한 다음 날(4월 14일) 보도자료를 내고 “일본대사관이 인용한 2013년 해양수산부 발표자료(우리 수산물 안심하고 드셔도 됩니다!)는 당시 제한된 방출정보와 일반적인 모델을 활용하여 추정한 것입니다”라고 주장했다. 그러면서 “이후 일부 국내외 연구의 경우, 오염수의 영향에 대한 우려가 제기되는 등 당시보다 정교한 분석의 필요성이 높은 상황”이라고 했다.

해수부에 ‘(주한일본대사관이 링크한) 해수부의 관련 주소가 왜 삭제됐는지’를 물었으나, 정확한 답을 들을 수 없었다. 해수부 한 관계자는 “2013년 자료라 오래돼서 삭제된 것 같다”는 취지로 답했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원의 보좌관 A씨는 “오염수 방류 문제는 외교의 문제”라고 했다. 이어 “후쿠시마 오염수는 양이 많을 뿐, 방류 기준에만 맞춰 배출된다면 문제 될 것이 없다”고 했다. 그는 “오염수 방류로 가장 큰 피해를 보는 국가는 미국과 캐나다”라며 “미국이 오염수 방류에 동의한 것은 그에 따른 이해가 선행됐기 때문”이라고 했다.

이 보좌관은 “일본이 우리나라에도 동일한 정보를 제공한다면 방류를 문제 삼을 순 없다. 오히려 우리나라에 더 큰 위협이 되는 것은 중국이 방출하는 오염수”라고 했다. 그러면서 “‘위험하다’ ‘위험하지 않다’라는 이분법으로 접근해선 안 된다. 우리나라도 전문가를 파견해 정보 제공의 정확도를 높여야 한다”고 했다.

美 특사 만난 뒤 입장 바꾼 정부

지난 4월 17일 정의용 외교부 장관은 방한한 존 케리 미국 대통령 기후특사를 만나 후쿠시마 오염수 방류에 대한 우려를 전달했다. 다음 날인 18일 케리 특사는 기자간담회를 열고 후쿠시마 오염수 문제와 관련한 질문에 “일본이 IAEA와 잘 협조할 것이라고 믿는다”며 “미국이 개입하는 것이 적절하지 않다”고 했다. 오염수 방류와 관련해 미국이 일본 편을 든 것이라는 해석이 나왔다.

4월 19일 정 장관은 국회 대정부 질문에서 “IAEA 기준에 맞는 적합한 절차에 따른다면 굳이 반대할 것은 아니다”라는 입장을 밝혔다. 이어 “반대한다기보다 우리 국민의 건강과 안전을 최우선으로 하면서 3가지 정도를 일본에 줄기차고, 일관되게 요청하고 있다”고 했다.

주일대사를 지낸 B씨는 이번 후쿠시마 오염수 방류에 대응하는 우리 정부에 대해 “과잉 대응은 오히려 우리 수산업을 망칠 수도 있다”고 했다. 그는 “외교는 정치이니 과잉 대응이 필요한 부분이 있다”면서도 “돌멩이를 던졌는데, 그 돌이 바위를 맞고 다시 자신에게 튕겨와 그 돌에 맞는 경우가 있다. 우리 정부도 종합적으로 계산해 과잉 대응으로 인한 피해가 발생하지 않도록 해야 한다”고 했다.

전직 고위 외교당국자 C씨는 “오염수 방류에 대한 구체적 검증이 중요하다”며 “일본이 국제 기준에 맞게 제대로 배출하는지를 확인하기 위해 이해당사국 중 하나로 우리 정부가 모니터링에 참여해야 한다”고 했다.

‘현 정부의 반일(反日) 노선 때문에 오염수 문제가 커진 것 아닌가’라는 물음에는 “반일 노선과 이번 오염수 논란과는 관계가 없다”고 했다. 그러면서 “바이든 정부의 대북정책 기조는 한·미·일 협력이다. 다만, 한국과 일본이 과거사, 강제동원·위안부 문제 등으로 겉돌기 때문에 한일 관계가 삐걱대는 것처럼 보인다”며 “이번 문제도 외교적으로 잘 풀어가야 한다”고 했다.

외교부 차관 출신인 국민의힘 조태용 의원(비례대표)은 이번 오염수 방류를 두고 “문재인 정부의 예방외교 실패”라고 했다.

경희대 원자력공학과 정범진 교수는 최근 언론의 후쿠시마 오염수 방류 보도에 대해 “논거나 이유는 없고 무조건적 반대만을 주장하는 내용을 전한다. 끔찍한 단어를 많이 사용했다”고 했다. 이어 “해수부가 일본 수산물의 단속을 강화하겠다고 밝힌 것은 국민을 오해하게 만들 수도 있다”고 했다.

정 교수는 “반대하는 이들의 논거는 ‘희석해도 총량은 동일하다’는 것인데, 총량 자체가 적다”며 “자정(自淨) 능력을 초과하는 방출은 오염이지만, 자정 능력 이내의 방출은 오염이 아니다. 영향은 있지만 악영향은 아니다”고 했다. 그러면서 “일부 원자력 전문가들이 비과학적 논거를 든다. 이번 오염수 논란은 과학적 진실을 사회과학적으로 다루는 데서 발생한 문제”라고 했다. 그는 “배출 농도와 총배출량, 배출 허용 기준, 공개 검증 여부 등 과학적 수치에 집중해야 한다”고 했다.

정용훈 교수는 “일본에 대응할 때는 일본이 납득할 수밖에 없는 이야기를 하는 것이 중요하다”며 “방류와 관련해 일관된 정보가 확인되는지 등을 일본에 요구하면 일본도 이를 거절하진 못할 것”이라고 했다.

‘한국인은 광어를 좋아해 더 위험하다’는 怪談

서울대 원자핵공학과 명예교수인 서모씨는 지난 4월 19일 TV에 출연해 “삼중수소는 일반 물보다 무거워서 바다 밑으로 내려앉고, 바다 밑에 사는 광어가 삼중수소에 피폭되니 광어회를 좋아하는 우리나라 국민의 피해가 우려된다. 제주부터 양양까지 오염수가 퍼져나간다”는 취지의 주장을 했다.

이에 대해 주한규 교수는 지난 4월 22일 자신의 페이스북을 통해 “(서모 교수의) 주장이 사실일 수 없다”며 “(삼중수소가) 무거워서 바다 밑에 가라앉는다면, 후쿠시마 바다 밑에 있지, 해류를 타고 우리나라로 올 수 있겠느냐”며 “표층수(表層水)에 있던 삼중수소가 해류를 타고 우리나라 근해로 올 수는 있지만, 엄청나게 희석된다”고 했다. 그러면서 “우리나라 광어는 표층수에서 양식(養殖)하기에 더욱 말이 안 되는 주장”이라고 했다.

주 교수는 “과학적 사실을 말하면 ‘토착왜구’ 소리를 들을까 봐 원자력 학자들이 제 할 말을 못 하고 있다”며 “제2의 광우병 괴담이 될까 걱정”이라고 했다. 그러면서 “일본에도 엄청난 책임이 있다. 후쿠시마 사고로 우리 국민에게 스트레스를 줬고, 현 정부가 탈원전 정책을 추진하는 데 빌미를 줬기 때문이다. 이에 대해 일본 정부가 미안함을 느끼고 사과를 했으면 한다”고 했다.⊙

쓰나미가 방파제를 넘어 원전의 변전시설을 덮쳤다. 이로 인해 원자로를 식혀주는 냉각장치에 전력을 공급할 수 없게 됐다. 냉각장치는 먹통이 됐고, 결국 노심(爐心)의 온도는 1200도까지 치솟았다. 방호벽(격납고)이 뚫리자 핵연료가 대기에 노출됐다.

日, 오염수 정화해 처리수로 放流

|

| 일본 정부의 방류 계획 발표 직후 반핵 단체가 일본대사관 앞에서 시위를 하고 있다. 사진=뉴시스 |

아이보시 고이치 주한 일본대사는 같은 날 “(ALPS 처리수) 해양 방출은 국제방사선방호위원회(ICRP)의 권고에 따라 정해진 규제 기준을 엄격히 준수하는 것을 전제로 한다”며 “일본 정부의 방침은 방출의 안전성과 정보의 투명성을 확보하는 것”이라고 했다.

또 “해양 방출이 이뤄져도 한국을 포함한 주변국의 해양 환경이나 수산물의 안전성에 악영향을 미치지 않는다”며 “이번 발표 전 일본 정부는 한국 정부에 사전 통지했다”고 밝혔다.

일본 정부의 이 같은 발표에 한국 정부는 반발했다. 다음 날(4월 14일)에는 문재인 대통령이 청와대에서 회의를 열고는 “일본의 후쿠시마 오염수 방류에 대한 국제해양법재판소 제소를 검토하라”고 지시했다. 여야 모두 일본의 오염수 방출에 반대한다는 입장을 냈다. 어민들은 배를 이끌고 해상 시위를 벌였고, 수산물에 대한 공포감이 확산했다. 당사국인 일본 국민들도 정부의 오염수 방류에 반대하는 시위를 벌였다.

|

| 오염수(처리수)를 담은 탱크. 사진=뉴시스/AP |

현재 후쿠시마 원전에서는 하루 160~170t, 연간 5만~6만t의 오염수가 생겨난다. 일본 경제산업성이 지난 4월 13일 공개한 자료에 따르면, 지난해 11월 기준 물탱크에 담긴 처리수는 123만t 분량이다. 현재는 125만t에 이른다. 후쿠시마 원전 부지 내 물탱크의 총용량은 지난해 말 기준으로 137만t이다. 2년 후면 처리수를 더 이상 저장할 수 없다. 이에 일본 정부는 2022년 8월부터 탱크에 담긴 처리수를 30년에 걸쳐 해수(海水)에 희석해 해양 방류한다는 계획이다.

후쿠시마 원전 일대에서 오염수가 계속 발생하는 이유는 지하수나 빗물 등이 사고가 난 원자로(노심)로 스며들어 방사성 물질과 접촉하기 때문이다. 일본 정부는 오염수가 바다로 곧장 흘러가는 것을 막기 위해 오염수를 ALPS로 정화해 처리수로 만들어 물탱크에 저장하고 있다.

ALPS로 62개 核種 정화

|

| 주한 일본대사관이 공개한 오염수 처리 과정. 왼쪽의 검은 액체가 ALPS를 거친 후 투명하게 변했다. 사진=주한 일본대사관 |

일본 정부의 발표에 대해 일부 전문가들은 “후쿠시마 오염수에 섞인 핵종은 200여 종에 이른다”며 “62종을 제외한 나머지 핵종은 정화할 수 없다”고 주장한다. ALPS로는 나머지 140여 핵종을 정화할 수 없다는 의미일까.

이에 대해 서울대 원자핵공학과 주한규 교수는 이렇게 설명했다.

“방사성 원소가 다양할 수 있지만 모든 방사성 원소가 중요한 것은 아니다. 인체에 유입 시 위해(危害)한 핵종은 따로 구별돼 있다. 위해도가 큰 원소라도 그 양이 미미하면 문제되지 않는다. 방사선 총량은 그 방사선이 어느 핵종에서 방출되든지 측정할 수 있다. 62종 이외의 핵종은 인체의 위해도가 적거나 총량에 영향을 주는 극미량 핵종일 것이다.”

현재는 물탱크의 저장된 처리수 중 약 30%만이 ICRP 규제 기준을 충족한다. 이 때문에 일본 정부는 나머지 70%도 ‘2차 여과’(재정화)를 거쳐 방류 기준에 맞춘다는 입장이다. 이를 두고 국제원자력기구(IAEA)와 미국은 ‘ALPS를 이용한 오염수 정화’를 ‘현실적인 해결 방법’으로 본다.

삼중수소·탄소14는 정화 不可

문제는 처리수에 남아 있는 삼중수소와 탄소14이다. 이 두 물질은 ALPS를 통해서도 정화나 제거되지 않는다. 삼중수소는 물에 이온화돼 있지 않고, ‘삼중수소수’ 형태로 존재한다. 탄소14도 이온 상태로 존재하지 않는다. 이 때문에 이온교환수지 분리막(필터)을 이용해 걸러낼 수 없다. 현재 후쿠시마 오염수에 섞인 삼중수소의 양은 약 860조Bq(becquerel·베크렐)로 추정된다. 일본의 삼중수소 배출 기준은 L(리터)당 6만Bq이다. 현재 오염수의 L당 삼중수소는 약 68만Bq로 추산된다. 방류 기준치의 11배이다. 우리나라의 삼중수소 배출 기준은 L당 4만Bq이다.

Bq은 방사선 방출 능력인 방사능을 측정하는 단위이다. 어떠한 물질이 5Bq이라면, 이 물질은 초당 5번의 방사성 붕괴를 일으킨다는 의미이다.

삼중수소의 위험성만 강조

|

| 오염수(처리수)를 담은 탱크. 사진=일본 경제산업성 |

한국인은 어류를 많이 섭취하는데, 인접 국가인 일본에서 삼중수소가 섞인 오염수를 방류하면 이 삼중수소가 어류를 통해 한국인의 몸에 축적되고 결국 질병으로 이어진다는 논리이다.

삼중수소의 유해성에 대해 서울대 의대 핵의학교실 강건욱 교수는 “삼중수소는 체외에서는 에너지가 크지 않아 피부를 뚫을 수 없어 안전하다”면서도 “체내에 흡입되었을 때는 내부 피폭을 일으킨다. 자연계에서는 대부분 물 형태로 존재해 체내에 들어오면 전신에 분포하다 (10일 정도 지나) 주로 소변으로 배설된다”고 했다. 인체에는 수십 베크렐의 삼중수소가 상존(常存)한다고 알려졌다.

베타선을 방출하는 삼중수소는 낮은 에너지 때문에 공기 중에서 6mm가량만 운동할 수 있다. 이 때문에 체외의 삼중수소는 큰 문제가 없다는 것이다.

일부 전문가들은 삼중수소의 유해성이 당장 나타나지는 않더라도 장기간 삼중수소에 노출되면 위험할 수 있다고 주장한다. 삼중수소의 반감기는 12~13년이다.

삼중수소는 수소폭탄의 원료로 사용되거나 발광체 등을 만드는 데 활용된다. 어두운 곳에서도 형광 시계나 비상구 표시등을 볼 수 있는 이유는 삼중수소가 방출하는 베타선이 붕괴하며 형광물질을 자극해 빛을 내도록 하기 때문이다.

한국수력원자력(한수원)에 따르면, 삼중수소 1g의 가격은 3300만~3500만원이다. 삼중수소가 비싼 이유는 분리가 어렵기 때문이다. 일부에서는 일본이 고가의 삼중수소를 방류하는 이유는 분리 비용과도 관계가 있다고 주장한다. 지난 5월 7일을 기준으로 금 1g은 6만5589원에 거래됐다. 삼중수소가 금보다 약 520배 비싼 셈이다.

일본은 IAEA 등의 연구를 인용해 “전문가들은 대량의 처리수에서 소량으로 존재하는 삼중수소를 즉각적으로 여과할 수 있는 (상용) 기술이 없다고 결론을 냈다”고 했다. 이를 두고 ‘일본이 비용 절감을 이유로 삼중수소를 제거하지 않는다’는 주장도 있다. 삼중수소를 오염수(처리수)에서 분리할 수 있는 기술이 존재하나 돈이 많이 들어 일본 정부가 삼중수소를 제거하지 않은 채 방류한다는 내용이다.

오염수 중 삼중수소 비율은 1조3000만분의 1

|

| 유튜브 채널 ‘핵공감 클라쓰’에서 후쿠시마 오염수 방류에 대해 설명하고 있는 (왼쪽 위부터 시계 방향) 정범진·최성민·정용훈·주한규 교수. |

주한규 교수는 “비상등 하나를 만드는 데 삼중수소 9000만Bq이 필요하다”며 “후쿠시마 오염수의 삼중수소 총량인 860조Bq은 비상등 1000개도 만들지 못하는 양”이라고 했다.

삼중수소의 위험성을 강조하는 이들은 ‘유기결합 삼중수소’도 언급한다. 삼중수소의 원자 일부가 체내에서 신체를 구성하는 일부 성분과 치환돼 몸속에 더 오랫동안 머문다는 것이다. 유기결합 삼중수소는 반감기가 40일로, 일반 삼중수소보다 반감기가 더 길어 방사선에 더 많이 노출돼 위험하다는 주장이다. 하지만 ICRP는 유기결합 삼중수소가 인체에 미치는 위해성은 높지 않다고 본다.

주 교수는 “탄소14 역시 분리막을 통해 거를 순 없지만, 오염수에 포함된 탄소14의 농도는 배출 기준인 2000Bq/L의 100분의 1 수준인 L당 20Bq이라 중요하지 않다”고 했다. 탄소14는 오래된 화석이나 유물, 예술품의 연대를 측정하는 데 사용한다.

커피 한 잔에 삼중수소 4900Bq

|

| 삼중수소가 쓰인 야광 시계와 비상구 표시등. 사진=주한규 교수 제공 |

“커피콩에는 자연방사능인 칼륨 40(Kalium-40)이 들어 있다. 칼륨40은 삼중수소보다 방사선 피폭 효과가 340배나 높다. 칼륨40 1Bq은 삼중수소 340Bq과 같은 피폭을 유발한다는 뜻이다. 커피가루에는 칼륨40이 1kg당 900Bq 정도 들어 있다. 이를 삼중수소 방사능으로 환산하면 30만Bq/kg이다. 커피가루 20g으로 만든 진한 에스프레소에는 삼중수소 4900Bq에 해당하는 방사능이 들어 있다. 물을 얼마나 타느냐에 따라 다르겠지만 톨 사이즈(355mL)를 가득 채우면 커피의 방사능 농도는 대략 삼중수소 1만3000Bq/L에 해당한다. WHO의 삼중수소 음용수 기준치인 1만Bq/L보다 30%나 높은 수치다.”

국제보건기구(WHO)는 음용수의 삼중수소 기준치를 L당 1만Bq로 뒀다. 일본 정부가 발표한 후쿠시마 삼중수소 방류 기준(기존 6만Bq/L)은 기존의 40분의 1 수준인 1500 Bq/L이다. 음용수(1만Bq/L)를 기준으로 하면 7분 1수준이다.

삼중수소는 자연적·인공적으로 만들어진다. 중수로형 원전의 방사성 폐기물 중 하나가 삼중수소이다. 카이스트 원자력 및 양자공학과 정용훈 교수의 설명에 따르면, 전 세계 삼중수소 자연 발생량은 연간 약 200g이다. 이는 우주방사선(우주선)이 대기의 공기 분자와 충돌해 만들어진다. 이렇게 생겨난 삼중수소는 비나 눈에 섞여 지상이나 바다로 스며든다.

정 교수는 “동해에 내리는 비에 포함된 삼중수소가 연간 3g이고, 현재 후쿠시마 처리수 탱크에 저장된 삼중수소의 총량 역시 3g”이라며 “오염수가 일본 동쪽에서 방류될 경우, 이로 인한 영향은 동해에 비가 내렸을 때 벌어지는 영향보다 작다”고 했다. 이어 “우리나라 강물에 섞인 삼중수소의 양이 1Bq/L인데, 일본 정부의 계획대로 희석해 방류한다면 우리나라에 아무런 영향이 없다”고 했다.

논문 철회

|

| 2011년 독일 킬(Kiel)대학이 공개한 세슘 확산 시뮬레이션. 해류 흐름상 한반도 인근 해역에는 영향이 없다. 사진=주한규 교수 제공 |

주 교수는 “후쿠시마 인근 바다를 가로·세로 100km로, 수심을 100m로 가정할 경우, 1조t의 물이 된다. 여기에 후쿠시마 오염수 130만t을 정화 없이 일시에 방류할 경우 농도는 100만분의 1.3으로 희석될 것”이라고도 했다.

지난해 9월 한국인 저자 4인은 원자력학회지 《Nuclear Engineering and Technology》에 〈후쿠시마 원전의 오염 처리수의 방류로 인한 방사선 환경 영향 연구 결과(Assessment of public radiation dose due to marine and atmospheric release of the Fukushima treated water)>를 발표했다. 논문에 따르면, 후쿠시마 오염수를 현 상태로 정화 없이 그대로 방출해도 그 영향은 한국인의 연간 방사선 피폭 선량한도(線量限度) 기준치인 1mSv(밀리시버트)의 7100만분의 1 수준인 것으로 나타났다.

현재 이 논문은 ‘철회’(withdrawn)된 상태다. 이에 대해 주한규 교수는 “해당 논문은 학술적·기술적으로는 문제가 없는 논문”이라고 했다. 즉 ‘과학적 사실의 오류’로 인한 논문 철회는 아니라는 것이다. 위 논문의 저자들은 국책연구기관에 소속돼 있다. 논문을 작성한 저자 중 일부에게 연락을 했으나 이들은 “상부의 허락 없이는 인터뷰 등에 응할 수 없으니 양해해달라”고만 했다.

대한방사선방어학회 김교윤 회장은 지난해 12월 위 논문의 수치를 인용해 기고문을 작성했다. 그중 일부를 소개한다.

〈해양 방출일 경우 일본과 한국의 일반인이 받을 방사선 선량은 각각 연간 0.85μSv(마이크로시버트)와 연간 0.000014μSv로 평가됐다. 피폭선량 수준은 일반인의 연간 선량한도인 1mSv(1000μSv)보다 훨씬 낮아서 우리 국민에게 미치는 방사선 영향은 거의 없을 것으로 판단하고 있다.〉

시버트(Sv·sievert)는 인체에 미치는 방사선의 측정 단위로 방사선을 흡수했을 때 생물학적으로 동일한 효과를 나타내는 방사선량이다. 선량한도는 인체에 해가 없다고 생각되는 방사선의 양적 한계이다.

방사선이 인체에 미치는 정도는 주로 mSv로 나타낸다. 1mSv는 1Sv(시버트)의 1000분의 1이고, 1μSv는 1mSv의 1000분의 1이다. 흉부 엑스레이를 1회 촬영하면 약 0.04mSv의 방사선에 노출된다.

카이스트 원자력 및 양자공학과 조규성 교수가 공개한 ‘방사선표’에 따르면, 서울에 거주하는 이들의 연간 피폭선량(被曝線量)은 3.1mSv이다. 반면 도쿄에 거주하는 이들은 피폭선량이 1.5mSv이다. 이는 화강암 지대가 많은 우리나라 특성상 자연방사선의 영향을 더 받기 때문이다.

1000mSv(1Sv)에 피폭될 경우, 백내장 또는 메스꺼움을 경험한다. 피폭선량이 4000mSv(4Sv)에 이르면 50%가 2개월 이내에 사망한다.

방사선에 대한 위험성을 나타내는 단위는 시버트임에도 언론에선 주로 베크렐(Bq)을 기준으로 보도한다. 이에 대해 원자력계 관계자들은 “베크렐의 단위가 시버트보다 상대적으로 더 크기에 오염수에 대한 공포감을 조장하고자 기준 단위를 ‘악용’하는 것 같다”고 했다.

정부, 후쿠시마 오염수 문제없어

|

| 국민의힘 안병길 의원. 사진=안병길 의원 페이스북 |

일본이 오염수 정화에 활용하는 ALPS에 대해서는 “ALPS는 원전에서 일반적으로 사용하는 처리설비 적용 기술과 크게 다르지 않아 기술적으로 해당 성능 확보는 어렵지 않음”이라고 했다.

또 “(일본이) 오염수 전부를 매년 처분한다는 가정으로 도출한 평가 결과는 자연방사선에 의한 피폭선량(2.1mSv/연) 대비 1000분의 1 이하”라는 대목도 나온다.

문건은 “2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 2019년까지 조사한 결과, 원전 사고 이전 농도와 유사한 수준의 방사능 농도가 국내 연안에서 측정됐다”고 했다.

위 내용을 종합하면, 후쿠시마 오염수 방류로 인한 한국의 실질적 피해는 사실상 없다는 것이다.

‘그동안 대응 및 향후계획’에 대해서는 “일본에 투명한 정보 공개를 요구하고 IAEA 등 국제 공조를 지속한다”는 내용이 담겼다.

‘향후 대응방안’으로는 ▲해양방사능 조사 정점(定點) 확대 ▲후쿠시마 인근 해역 취수 선박평형수 내 방사능 조사 ▲꽁치·명태 등 수산물 40개 품종에 대한 방사능 안전검사 ▲원산지 단속 ▲해양확산 시뮬레이션 준비 등을 언급했다.

문건 마지막에는 “방사성 물질이 우리 해역에 유입될 가능성이 희박하다”는 내용이 담긴 언론 보도도 첨부했다.

정부부처 합동 TF가 지난해 10월 15일 작성한 이 문건에는 “국무조정실 사회조정실장이 TF를 주재하고, 원자력안전위원회(원안위), 과학기술정보통신부, 외교부, 환경부, 해양수산부 등 9개 부처 국장이 참여했다”는 내용이 적혔다. 문건 오른쪽 위에는 빨간색으로 ‘대외주의’라는 글이 있다.

문건이 공개되자 지난 4월 14일 총리실은 보도자료를 통해 “(해당 문건에 반영된) 관련 일부 전문가의 의견이 정부의 입장이 될 수는 없다”고 했다. 그러면서 “정부는 일본의 오염수 해양 방출 결정을 단호하게 반대하며, 국민 안전에 위해를 끼치는 어떠한 조치도 용납할 수 없다”고 했다. 문건에 등장하는 ‘전문가 의견’은 원자력 안전을 책임지는 원안위가 7차례 전문가 간담회 등을 통해 수렴한 내용이다. 2011년 10월 출범한 원안위는 원자력 안전규제를 독립적으로 담당하는 위원회로, 국무총리실 산하에 있다.

안병길 의원은 “정부는 과학적인 근거로 국제사회를 설득해 오염수 방류를 억제할 것이라고 했지만, 오염수 방류로 인한 우리의 피해를 과학적으로 입증하는 데는 실패했다”고 했다. 이어 “일본의 오염수 처리 계획이 국제사회로부터 인정받은 뒤에야 국제해양법재판소 제소 등을 언급하며 방류 금지 대책을 말하고 있다. 하지만 재판소가 우리 정부의 주장을 받아들일지에 대해 의문이고, 악화된 국내 여론을 무마하려는 목적이 아닌지 의심된다”고 했다.

국제해양법재판소 제소, 현실적으로 힘들 것

일본 정부의 오염수 방류 계획 발표 다음 날인 지난 4월 14일, 문재인 대통령은 이날 오전 청와대 회의에서 “일본의 원전 오염수 해양 방류 결정과 관련해 국제해양법재판소에 잠정 조치와 함께 제소하는 방안을 적극 검토하라”고 했다.

청와대 관계자는 ‘잠정 조치’는 국제해양법재판소가 최종 판단을 내릴 때까지 일본이 방류하지 못하도록 하는 일종의 ‘가처분 신청’을 의미한다고 했다.

문 대통령은 국제해양법재판소를 통해 후쿠시마 오염수 방류 문제를 해결하겠다는 취지이지만, 국회 입법조사처는 국제해양법재판소를 통한 문제 해결은 실현될 가능성이 크지 않다고 봤다.

지난 4월 23일 국회 입법조사처는 보고서 〈후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 대한 국제법적 대응방안〉을 통해 “‘국제해양법재판소에의 제소’는 유엔 해양법협약상 강제분쟁해결절차 활용을 지칭하며 유엔 해양법협약 제7부속서에 따른 중재재판소가 활용될 가능성이 크다”고 했다.

보고서는 “일본의 방사능 오염수 방류가 해양환경보호의 의무를 위반하는지를 (먼저) 논의해야 한다”며 “해양환경보호의무를 위반한 사실이 인정된다면 한국이나 관련국은 동협약의 강제분쟁해결절차를 활용해 국가책임을 추궁할 수 있다”고 했다. 그러면서 “한국이 강제분쟁해결절차를 활용한다면 국제해양법재판소보다는 동(同)협약 제7부속서에 따른 중재재판소가 해당 사건의 관할권을 갖게 될 가능성이 크다”고 했다.

보고서는 “일본의 투명한 의사결정과 정확한 정보공개를 요구하는 한일 간 협상에서 강제분쟁해결절차의 활용이 우리 정부의 협상력을 높일 수 있다”면서도 “한국이 정교한 소송 기술로 일본을 강제분쟁해결절차에 회부해 잠정 조치 또는 본안 판정에까지 이를 수 있는지에 대한 면밀한 검토가 필요하다”고 했다.

이어 “원전 오염수가 국제안전기준에 맞게 투명성이 보장되는 방식으로 처리될 수 있도록 제소 이외에도 협상 노력을 지속해야 한다”며 “부정적 영향에 대해 공론화하며 이해관계국과 국제공조를 촉구해야 한다”고 했다.

2022년에야 방류할 오염수에 대해 현시점에서 ‘잠정 조치’를 취하는 것이 시기적으로 맞지 않는다는 주장도 있다. 언론 보도에 따르면, 인하대 법학전문대학원 이석우 교수는 지난 5월 6일 더불어민주당이 연 ‘후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 대응방안 국회토론회’에 참석해 “일본은 2022년부터 방류한다고 했기에 (정부가 현시점에서) 잠정 조치를 추구하는 것은 시기적으로 맞지 않는다”며 “소(訴)를 제기해서 실질적으로 얻을 수 있는 것도 정무적으로 고려해야 한다”고 했다.

日, 韓 자료 인용해 “오염수 방류 안전”

일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류 계획을 발표한 날, 주한 일본대사관은 홈페이지에 ‘후쿠시마 제1원전사고 ALPS 처리수 처분 방법 결정에 관한 Q&A’를 공개했다. 총 7개의 질문과 이에 대한 답을 달아놓았다.

‘일본이 ALPS 처리수를 해양으로 방출할 경우, 한국 부근 해역에도 피해가 가지 않는가?’라는 질문에는 “2013년에 후쿠시마 제1원전에서 오염수가 유출되었을 때 한국원자력안전기술원(KINS)은 일반 국민을 위한 해설 페이지에서, 한국 근해의 방사선량을 계속해서 측정한 후에, ‘동태평양 방향으로 진행되는 일본 동북 해역의 해류의 특성에 의해, 국내 해역에는 영향이 미미할 것’이라 평가하고 있는 것으로 알고 있습니다” “후쿠시마 지역 연안에서 발원하는 해류는 태평양 방향으로 흘러가고 있어 한국 해양수산부가 한국 연안에 도달하기까지 10년 가까이 걸릴 수 있다고 지적하고 있습니다”라는 답을 달았다. 한국이 공개한 자료를 바탕으로 후쿠시마 오염수 방류의 안전성을 이야기한 것이다.

해양수산부, 日이 참고한 韓 자료 삭제

주한일본대사관이 오염수(처리수) 해양 방출의 근거로 삼은 한국 측 자료는 현재 접근할 수 없는 상태다.

주한일본대사관은 관련 자료(출처:KINS, 해양수산부)를 각주 형식으로 소개하며 이를 클릭하면 자동으로 해당 페이지에 접근할 수 있도록 연결(링크)해놓았다.

주한일본대사관에 ‘링크에 오류가 있다’고 문의하자 대사관 측은 “관련 자료를 공개할 당시(4월 13일)만 해도 정상적으로 열렸다. 이런 문의는 처음”이라면서 “담당자가 해당 내용을 확인해보니 해수부가 (주한일본대사관이 참고한 자료를 해양수산부 홈페이지에서) 삭제한 것”이라고 했다.

KINS 관계자는 “(주한일본대사관이 링크한 자료는) 홈페이지 개편을 하면서 (링크) 주소가 변경됐다”고 했다.

해양수산부(해수부)는 주한일본대사관이 자료를 공개한 다음 날(4월 14일) 보도자료를 내고 “일본대사관이 인용한 2013년 해양수산부 발표자료(우리 수산물 안심하고 드셔도 됩니다!)는 당시 제한된 방출정보와 일반적인 모델을 활용하여 추정한 것입니다”라고 주장했다. 그러면서 “이후 일부 국내외 연구의 경우, 오염수의 영향에 대한 우려가 제기되는 등 당시보다 정교한 분석의 필요성이 높은 상황”이라고 했다.

해수부에 ‘(주한일본대사관이 링크한) 해수부의 관련 주소가 왜 삭제됐는지’를 물었으나, 정확한 답을 들을 수 없었다. 해수부 한 관계자는 “2013년 자료라 오래돼서 삭제된 것 같다”는 취지로 답했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원의 보좌관 A씨는 “오염수 방류 문제는 외교의 문제”라고 했다. 이어 “후쿠시마 오염수는 양이 많을 뿐, 방류 기준에만 맞춰 배출된다면 문제 될 것이 없다”고 했다. 그는 “오염수 방류로 가장 큰 피해를 보는 국가는 미국과 캐나다”라며 “미국이 오염수 방류에 동의한 것은 그에 따른 이해가 선행됐기 때문”이라고 했다.

이 보좌관은 “일본이 우리나라에도 동일한 정보를 제공한다면 방류를 문제 삼을 순 없다. 오히려 우리나라에 더 큰 위협이 되는 것은 중국이 방출하는 오염수”라고 했다. 그러면서 “‘위험하다’ ‘위험하지 않다’라는 이분법으로 접근해선 안 된다. 우리나라도 전문가를 파견해 정보 제공의 정확도를 높여야 한다”고 했다.

美 특사 만난 뒤 입장 바꾼 정부

|

| 일본 정부의 오염수 방류 계획 발표 직후 어민들이 해상에서 방류 반대 시위를 벌이고 있다. 사진=뉴시스 |

4월 19일 정 장관은 국회 대정부 질문에서 “IAEA 기준에 맞는 적합한 절차에 따른다면 굳이 반대할 것은 아니다”라는 입장을 밝혔다. 이어 “반대한다기보다 우리 국민의 건강과 안전을 최우선으로 하면서 3가지 정도를 일본에 줄기차고, 일관되게 요청하고 있다”고 했다.

주일대사를 지낸 B씨는 이번 후쿠시마 오염수 방류에 대응하는 우리 정부에 대해 “과잉 대응은 오히려 우리 수산업을 망칠 수도 있다”고 했다. 그는 “외교는 정치이니 과잉 대응이 필요한 부분이 있다”면서도 “돌멩이를 던졌는데, 그 돌이 바위를 맞고 다시 자신에게 튕겨와 그 돌에 맞는 경우가 있다. 우리 정부도 종합적으로 계산해 과잉 대응으로 인한 피해가 발생하지 않도록 해야 한다”고 했다.

전직 고위 외교당국자 C씨는 “오염수 방류에 대한 구체적 검증이 중요하다”며 “일본이 국제 기준에 맞게 제대로 배출하는지를 확인하기 위해 이해당사국 중 하나로 우리 정부가 모니터링에 참여해야 한다”고 했다.

‘현 정부의 반일(反日) 노선 때문에 오염수 문제가 커진 것 아닌가’라는 물음에는 “반일 노선과 이번 오염수 논란과는 관계가 없다”고 했다. 그러면서 “바이든 정부의 대북정책 기조는 한·미·일 협력이다. 다만, 한국과 일본이 과거사, 강제동원·위안부 문제 등으로 겉돌기 때문에 한일 관계가 삐걱대는 것처럼 보인다”며 “이번 문제도 외교적으로 잘 풀어가야 한다”고 했다.

외교부 차관 출신인 국민의힘 조태용 의원(비례대표)은 이번 오염수 방류를 두고 “문재인 정부의 예방외교 실패”라고 했다.

경희대 원자력공학과 정범진 교수는 최근 언론의 후쿠시마 오염수 방류 보도에 대해 “논거나 이유는 없고 무조건적 반대만을 주장하는 내용을 전한다. 끔찍한 단어를 많이 사용했다”고 했다. 이어 “해수부가 일본 수산물의 단속을 강화하겠다고 밝힌 것은 국민을 오해하게 만들 수도 있다”고 했다.

정 교수는 “반대하는 이들의 논거는 ‘희석해도 총량은 동일하다’는 것인데, 총량 자체가 적다”며 “자정(自淨) 능력을 초과하는 방출은 오염이지만, 자정 능력 이내의 방출은 오염이 아니다. 영향은 있지만 악영향은 아니다”고 했다. 그러면서 “일부 원자력 전문가들이 비과학적 논거를 든다. 이번 오염수 논란은 과학적 진실을 사회과학적으로 다루는 데서 발생한 문제”라고 했다. 그는 “배출 농도와 총배출량, 배출 허용 기준, 공개 검증 여부 등 과학적 수치에 집중해야 한다”고 했다.

정용훈 교수는 “일본에 대응할 때는 일본이 납득할 수밖에 없는 이야기를 하는 것이 중요하다”며 “방류와 관련해 일관된 정보가 확인되는지 등을 일본에 요구하면 일본도 이를 거절하진 못할 것”이라고 했다.

‘한국인은 광어를 좋아해 더 위험하다’는 怪談

서울대 원자핵공학과 명예교수인 서모씨는 지난 4월 19일 TV에 출연해 “삼중수소는 일반 물보다 무거워서 바다 밑으로 내려앉고, 바다 밑에 사는 광어가 삼중수소에 피폭되니 광어회를 좋아하는 우리나라 국민의 피해가 우려된다. 제주부터 양양까지 오염수가 퍼져나간다”는 취지의 주장을 했다.

이에 대해 주한규 교수는 지난 4월 22일 자신의 페이스북을 통해 “(서모 교수의) 주장이 사실일 수 없다”며 “(삼중수소가) 무거워서 바다 밑에 가라앉는다면, 후쿠시마 바다 밑에 있지, 해류를 타고 우리나라로 올 수 있겠느냐”며 “표층수(表層水)에 있던 삼중수소가 해류를 타고 우리나라 근해로 올 수는 있지만, 엄청나게 희석된다”고 했다. 그러면서 “우리나라 광어는 표층수에서 양식(養殖)하기에 더욱 말이 안 되는 주장”이라고 했다.

주 교수는 “과학적 사실을 말하면 ‘토착왜구’ 소리를 들을까 봐 원자력 학자들이 제 할 말을 못 하고 있다”며 “제2의 광우병 괴담이 될까 걱정”이라고 했다. 그러면서 “일본에도 엄청난 책임이 있다. 후쿠시마 사고로 우리 국민에게 스트레스를 줬고, 현 정부가 탈원전 정책을 추진하는 데 빌미를 줬기 때문이다. 이에 대해 일본 정부가 미안함을 느끼고 사과를 했으면 한다”고 했다.⊙