⊙ 출신 지역을 넘어 일본 전체를 생각… 숙적이었던 조슈와 사쓰마 간 동맹 성사시켜

⊙ ‘船中八策’ 만들어 도쿠가와 막부 타도 후의 新국가 비전 제시

⊙ 벼슬보다는 해군과 해운, 무역에 관심

⊙ 도사, 자유민권운동가 이타가키 다이스케, 미쓰비시 창업자 이와사키 야타로, 戰後 일본을 부흥시킨 요시다 시게루 등 배출

⊙ ‘船中八策’ 만들어 도쿠가와 막부 타도 후의 新국가 비전 제시

⊙ 벼슬보다는 해군과 해운, 무역에 관심

⊙ 도사, 자유민권운동가 이타가키 다이스케, 미쓰비시 창업자 이와사키 야타로, 戰後 일본을 부흥시킨 요시다 시게루 등 배출

- 고치 가쓰라하마 해변에 있는 사카모토 료마의 동상. 사진=노비타TV 제공

버스가 다카마쓰(高松)를 출발한 지 2시간여, 고치(高知)로 가는 길 좌우로는 산이 계속 펼쳐졌다. 마치 강원도로 가는 영동고속도로 같은 느낌이라고 할까.

규슈(九州)와 혼슈(本州) 사이에 있는 시코쿠(四國)섬은 일본 열도(列島)를 이루는 4개의 큰 섬 가운데 가장 작은 섬이다. 혼슈와 시코쿠 사이의 바닷길은 세토나이카이(瀬戸內海)라고 하는데, 물길이 잔잔해서 예부터 교통과 물류(物流)에 큰 역할을 해왔다. 시모노세키(下關)에 상륙한 조선통신사가 오사카(大阪)에 이르기까지 이용한 뱃길도 세토나이카이였다. 요즘 관광지로 각광받는 나오시마(直島) 같은 섬들이 시내(川)의 조약돌처럼 깔려 있는 바다이기도 하다.

시코쿠(四國)는 고대(古代)에 이름 그대로 ‘4개의 나라’가 있었다고 해서 붙은 이름이다. 그것이 중세 이후에는 4개의 번(藩)으로, 메이지유신(明治維新) 뒤에는 4개의 현(縣)으로 이어져왔다. 사누키 우동으로 유명한 가가와(香川)현과 도쿠시마(德島)현, 에히메(愛媛)현, 고치현이 그것이다. 이 중 시코쿠섬을 동서로 가로지르는 중앙 구조대(構造帶) 남쪽에 활처럼 자리 잡은 지역이 고치현이다. 옛 이름은 도사다. ‘도사견(犬)’의 원산이 바로 도사다.

고치(도사) 여행은 메이지유신의 역사에 대해 관심을 갖기 시작한 이래 계속 버킷 리스트에 들어 있었다. 메이지유신의 양대 주역이라고 하면 조슈[長州・지금의 야마구치(山口)현]와 사쓰마[薩摩・지금의 가고시마(鹿兒島)현]를 꼽는다. 여기에 하나를 더해 3대 주역이라고 하면 고치가 들어간다.

이 과정에서 결정적 역할을 한 인물이 바로 고치 태생인 사카모토 료마(坂本龍馬・1836~1868)다. ‘일본인들이 가장 좋아하는 인물’ 1위로 꼽히는 료마는 소설・영화・TV드라마・애니메이션 등으로 수없이 확대 재생산된 인물이다. 일본에 대해 별 관심이 없는 한국인이라고 할지라도 ‘료마’라는 이름은 한 번쯤 들어봤을 것이다. 사카모토 료마의 업적은 대강 3가지로 정리할 수 있다. ▲사쓰마-조슈동맹(삿초동맹)을 성사시킨 일 ▲도쿠가와(德川)막부 타도 이후의 ‘신국가강령(新國家綱領)’인 ‘선중팔책(船中八策)’을 제시해 대정봉환(大政奉還·1867년 10월 도쿠가와 막부가 천황에게 통치권을 반납한 일)의 계기를 마련한 일 ▲사설(私設)해군 겸 상선대(商船隊)인 해원대(海援隊)를 만들어 일본 해군·해상력(海上力)의 선구자가 된 일이 그것이다.

료마가 활동했던 교토(京都)・시모노세키・나가사키(長崎) 등은 이미 돌아보았지만, 메이지여행 답사를 일단락짓기 위해서는 반드시 료마의 고향 고치를 다녀와야만 했다.

우파 자유주의 진영에서 가까이 지내던 지인(知人)들과 함께 여행단을 조직했는데, 지난 2월 20일 출발을 앞두고 2~3일 사이에 신종 코로나바이러스19(우한폐렴) 때문에 취소자가 급증했다. 결국 절반이 빠져나갔다. 나머지는 시코쿠와 규슈는 아직 확진자가 발생하지 않았다는 말을 믿고 여행을 강행했다. 하지만 3박4일간 여행을 하는 사이에 국내에서 확진자가 급증하는 바람에 귀국할 무렵에는 “우한폐렴 청정 지역에서 우한폐렴이 창궐(猖獗)하는 나라로 들어가야 하다니…”라고 탄식을 했다.

세 청년 사무라이의 동상

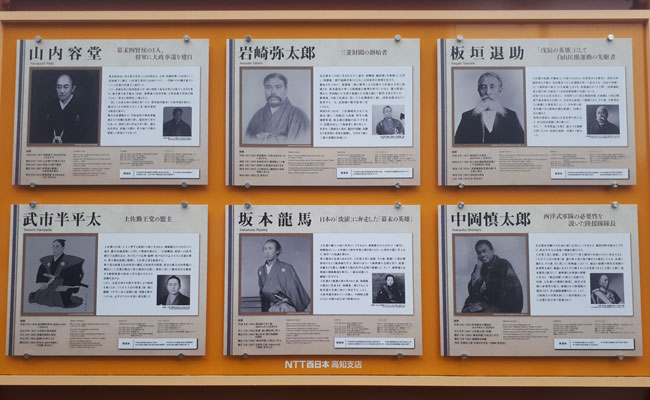

버스가 고치(도사) 시내로 들어서 고치역 앞에 이르자 차창 밖으로 3명의 무사(武士) 동상이 눈에 들어왔다. 다케치 한페이타[武市半平太・1829~1865. 다케치 즈이잔(瑞山)이라고도 함], 사카모토 료마, 나카오카 신타로(中岡愼太郎・1838~1867)의 동상이다. ‘도사에 다른 인물들도 적지 않은데, 왜 하필 저 세 사람일까’ 하다가 한순간 무릎을 쳤다. 그들은 모두 ‘청년’들이었다. 30대 초・중반의 나이에 유신으로 가는 길에 자신의 목숨을 던진 사람들! 메이지유신 이후 백작(伯爵)이니 뭐니 하는 작위(爵位)를 받고 대신(大臣)·총리를 지냈다 한들 새파란 청춘을 이상(理想)을 위해 던진 이 세 사람에게 비할 것인가! 나이가 20대, 30대라고 청년이 아니다. 역사의 격랑 속에 자신을 던질 수 있어야 청년이다.

유럽의 오래된 도시들 경우 성당과 광장을 중심으로 한 구(舊)시가지를 한 바퀴 돌면 대개 중요한 유적지들을 둘러볼 수 있다. 마찬가지로 일본에서는 성(城) 아래 조카마치(城下町)를 중심으로 돌아보면, 중요한 사적지들이 대부분 커버된다. 조카마치는 다이묘(大名・영주)를 모시는 상급 사무라이들과 그들에게 필요한 물품을 공급하는 상인들이 거주하던 지역이기 때문이다. 고치 역시 고치성을 중심으로 주요 사적지들이 몰려 있다.

첫 번째 찾은 곳은 야마우치신사(山內神社). 도사의 초대(初代) 다이묘였던 야마우치 가즈토요(山内一豊・1545/1546~1605)를 모시는 곳이다. 야마우치 가즈토요는 원래 오다 노부나가(織田信長)・도요토미 히데요시(豊臣秀吉) 등을 섬기던 무장(武將)이었으나, 1600년 세키가하라(關ヶ原) 전투를 앞두고 일찌감치 자신의 영지(領地)를 바치겠다는 뜻을 표하며 도쿠가와 이에야스(德川家康)의 편에 붙었다. 그 덕분에 세키가하라 전투에서 뚜렷한 전공(戰功)을 세우지는 못했음에도 전후(戰後)의 논공행상(論功行賞)에서 도사의 번주(藩主)로 임명됐다. 5만 석 규모의 소영주에서 일약 20만 석 규모의 대영주로 벼락출세한 것이다. NHK는 2006년 야마우치 가즈토요의 삶을 다룬 〈공명(功名)의 갈림길〉이라는 대하사극을 방영한 바 있다.

대정봉환

야마우치 가즈토요는 도사번을 장악하기 위해 원래 이 지역의 영주였던 조소카베(長宗我部) 가문 지지세력을 철저하게 숙청하고, 자신의 직계세력을 상급 사무라이(上士)로, 토착세력을 하급 사무라이(下士)로 삼았다. 그 때문에 도쿠가와 막부 260년 동안 도사번 내에서는 외래세력과 토착세력 간의 갈등이 내연(內燃)했다. 후일 토착 하급 사무라이 세력 가운데 상당수는 존왕양이[尊王攘夷・반(反)막부-반외세] 운동에 가담하게 된다. 사카모토 료마가 대표적인 인물이었다. 메이지유신 과정에서 도사가 사쓰마나 조슈처럼 번 전체가 혼연일체되어 참여하지 못했던 것도 이런 번 내부의 모순 때문이었을 것이다. 그래서 도사번은 유신 이후 신(新)체제 내에서 상대적으로 발언권이 약했고, 얼마 후 비주류(非主流)로 밀려나게 되었다.

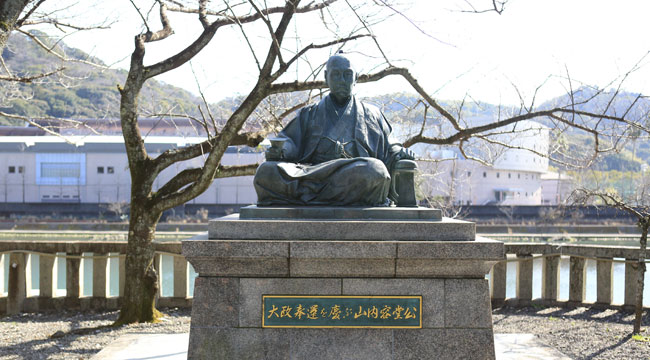

잘 만들어진 좌상(坐像)이 신사 입구에서 방문객들을 맞는다. 특이하게도 술잔을 들고 있는 이 동상의 주인공은 도사의 마지막 번주 야마우치 요도(山内容堂・1827~1872)이다. 막부 말기 4현후(賢侯)의 한 사람으로 꼽히던 그는 메이지유신 전야(前夜)에 사카모토 료마의 영향을 받은 번의 참정(參政·번의 총리 격) 고토 쇼지로(後藤象二郎・1838~1897)의 진언(進言)을 받아들여 마지막 쇼군인 도쿠가와 요시노부(德川慶喜・1837~1912)에게 대정봉환을 건의했다. 메이지유신으로 가는 문을 연 것이다.

사카모토 료마, 고토 쇼지로, 그리고 야마우치 요도가 꿈꾼 것은 다이묘평의회에 의한 합의정치였다. 도쿠가와 요시노부가 쇼군 자리에서 물러나더라도 일본에서 가장 큰 영지와 무력(武力), 경제력을 갖고 있기 때문에 유력 다이묘들로 구성된 평의회 의장 자격으로 국정(國政)을 이끌 수 있을 것으로 생각했던 것이다. 하지만 그 정도로는 이미 굴러가기 시작한 역사의 수레바퀴를 멈출 수 없었다. 유신의 양대 주역인 사쓰마-조슈 세력은 결국 쿠데타를 일으켜 도쿠가와 요시노부를 완전히 권좌에서 몰아내고 유신정권을 수립했다.

미쓰비시그룹의 고향

막부 말에서 유신에 이르는 시기, 유신의 주역이었던 3대 번의 입장과 역할은 어떻게 보면 1600년 세키가하라 전투의 연장선상에 있다는 생각이 든다. 세키가하라 전투 당시 도쿠가와 이에야스에게 맞섰다가 영토와 경제력을 3분의 1 수준으로 깎였던 모리(毛利) 씨의 조슈는 내내 존왕양이의 선봉에 섰다. 세키가하라 전투의 패자(敗者)이기는 하지만, 도쿠가와 이에야스가 그 전력(戰力)을 내심 두려워하는 바람에 영지를 그대로 보존할 수 있었던 시마즈(島津) 씨의 사쓰마는 막부 말기에 이르러서는 쇼군가와 혼인까지 했다. 이후 사쓰마는 교토에서 정변을 일으킨 조슈세력을 진압하는 등 도쿠가와 막부와 타협적 모습을 보이다가 돌연 조슈와 손을 잡고 메이지유신의 주역으로 나섰다. 도쿠가와 막부는 후일 “조슈는 그렇다 해도 사쓰마가 그럴 줄은 몰랐다”며 이를 갈았다고 한다.

반면에 세키가하라 전투 이후 도쿠가와 이에야스 덕분에 도사를 지배하는 대영주가 된 야마우치 가즈토요의 후예인 야마우치 요도는 내내 막부 타도에 소극적이었다. 그가 건의한 대정봉환도 도쿠가와 막부의 정치적 활로(活路)를 열어주기 위한 것이었지만, 그 결과는 반대로 나타났다. 앞에서 말한 야마우치 요도의 동상 밑에는 ‘대정봉환을 기뻐하는 야마우치 요도공(公)’이라고 새겨져 있는데, 그런 결과를 예견할 수 있었다면 요도는 결코 대정봉환을 기뻐할 수 없었을 것이다.

신사 곳곳에서는 세 개의 떡갈나무 이파리가 들어 있는 야마우치 가문의 문장(文章)을 볼 수 있었다. 흔히 ‘다이아몬드 세 개’로 알고 있는 미쓰비시(三菱)그룹의 로고가 바로 여기서 비롯된 것이다. 도사 출신인 미쓰비시그룹의 창업자 이와사키 야타로(岩崎彌太郎・1835~1885)는 주군(主君)의 문장을 자기 회사 로고로 삼았는데, 그것이 오늘날과 같은 모양으로 변형된 것이다.

도사의 위인들

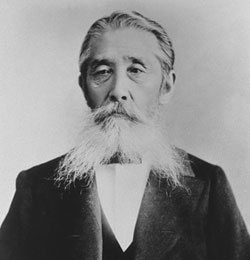

야마우치신사 길 건너편에는 ‘구(舊)야마우치별장’이라는 건물이 있다. 우리가 흔히 생각하는 별장이라기보다는 나가야(長屋)이다. 나가야는 보통 여러 개의 방으로 나누어진 1층이나 2층으로 된 목조건물을 말한다. 요즘으로 치면 공무원아파트일 수도 있고, 임대아파트일 수도 있다. 지금은 에도시대~막부 말기의 생활상을 보여주는 전시공간으로 활용되고 있다. 그중 한 방에 걸려 있는 사진들만 봐도 도사의 역사를 일별할 수 있다.

야마우치 요도, 사카모토 료마와 그의 맹우(盟友) 나카오카 신타로, 메이지 시기 자유민권운동을 주창했던 정치가 이타가키 다이스케(板垣退助・1837~1919), 고토 쇼지로, 최초로 미국 땅을 밟은 일본인 나카하마 만지로(中濱萬次郎・1827~1898), 이와사키 야타로, 자유주의 사상가 나카에 조민(中江兆民・1845~1901), 메이지천황 암살을 모의했다는 혐의로 처형된 사회주의자 고도쿠 슈스이(幸德秋水・1871~1911), 제27대 총리를 지낸 하마구치 오사치(濱口雄幸・1870~1931), 전후 일본을 재건한 요시다 시게루(吉田茂・1878~1967) 전 총리…. 그들의 사진들을 훑어보는 것만으로도 막부 말기에서 1950년대까지의 일본 역사가 머리에 그려졌다.

중세 중국과의 무역선이던 주인선(朱印船)부터 막말유신기(幕末維新期)에 도입했던 증기선에 이르기까지, 다양한 선박들의 모형이 전시되어 있었다. 그중 도사번이 보유했던 유가오(夕顔)호라는 증기선의 모형이 눈길을 끌었다. 사카모토 료마는 1867년 5월 이 배를 타고 시모노세키에서 오사카로 항해하는 도중에 유신 이후의 신(新)정부 강령인 ‘선중팔책’을 고안해냈다. 선중팔책은 ‘천하의 정권을 교토의 조정에 반납한다’는 것을 시작으로 상하의정국(국회) 설치, 외국과의 교역 확대, 새로운 헌법 제정, 해군 확대, 친병(親兵·친위대) 설치 등의 내용을 담고 있다.

김옥균에게 영향을 준 고토 쇼지로

야마우치별장 터를 나와 고토 쇼지로 탄생지를 둘러보았다. 학교 입구에 그의 탄생지임을 알리는 푯말이 서 있다. 일본에서는 역사적 인물이 태어나거나 사망한 곳, 심지어 일시 거주했던 곳에도 반드시 이런 푯말이 서 있다. 도사번의 참정(총리 격)이던 고토 쇼지로는 탈번(脫藩·무단으로 소속 번을 이탈함) 무사인 사카모토 료마를 인정해서 그가 도사번 내에서 복권(復權)될 수 있도록 애써준 사람이다. 그는 일개 낭인(浪人)이던 사카모토 료마의 ‘선중팔책’을 야마우치 요도에게 진언해 대정봉환으로 이어질 수 있도록 했다. 유신 후에는 참의[參議·메이지유신 초기의 관직으로 태정대신(총리)과 각 성(省) 경(卿·장관) 사이의 자리. 각 번 출신의 실력자들로 충원되었음], 농상무대신, 귀족원 의원 등을 역임했고, 백작에 서임(敍任)됐다. 하지만 동향(同鄕) 출신인 미쓰비시그룹의 창업자 이와사키 야타로와 유착해 뇌물을 받았다 하여 농상무대신 자리에서 물러나기도 했다. 사카모토 료마나 나카오카 신타로, 다케치 한페이타 등의 깔끔한 청춘과 비교하면 오래 살고 영달을 누린다고 해서 꼭 좋은 건 아니라는 생각이 든다. 고토 쇼지로는 김옥균(金玉均)과도 교유가 있었다. 고토 쇼지로를 통해 김옥균에게 전해진 사카모토 료마의 ‘선중팔책’이 ‘갑신정변 14개조 정강’에 영향을 주었다는 설(說)이 있다.

드디어 사카모토 료마 탄생지! 료마 탄생지 기념비가 우뚝하다. 그 앞 버스 정류장에는 배의 키 모양을 한 조형물이 서 있다. 끝부분이 화륜선(火輪船)의 화륜 모양을 본뜬 벤치도 있다. 이 모두가 료마가 ‘바다의 사나이’였음을 상기시켜준다.

료마는 도사번의 향사(鄕士·고시), 즉 하급 사무라이 출신이다. 그의 집안은 대부업(貸付業) 등으로 돈을 번 상인 집안이었다. 그의 고조부(高祖父)가 번에 돈을 바치고 향사 신분을 얻은 후 차남을 사카모토 씨로 분가(分家)시켰다. 도사번에서는 재정확충이나 농지개간 장려를 위해 향사(고시) 신분을 돈을 받고 팔곤 했다. 사카모토 집안은 우리 식대로 말하자면 돈을 주고 양반 자격을 사들인 셈이다.

어쩌면 후일 료마가 나가사키에서 돈을 벌어보겠다고 카스텔라 제조에 관심을 보이거나, 사설해군 겸 상선대인 해원대를 만들어 해외무역을 꿈꾸었던 것은 그에게 상인의 피가 흐르고 있었기 때문인지도 모른다.

1853년 료마는 에도로 나가 검술 수업을 하기 시작했다. 바로 그해 페리 제독이 이끄는 미국 함대가 국교(國交)를 요구하며 에도만(江戶灣)에 나타났다. 료마도 해안 방비에 동원되었다. 당시 료마는 누이에게 보낸 편지에서 “다음에는 반드시 서양 오랑캐의 목을 베어 고향으로 돌아가겠다”고 호언장담했다. 당대의 젊은 사무라이들처럼 그도 ‘존왕양이의 지사(志士)’였다. 1861년에는 다케치 한페이타가 결성한 도사근왕당(土佐勤王黨)에 가담했다. 이듬해 탈번한 그는 나가사키와 교토, 에도, 시모노세키를 오가며 천하의 존왕양이 지사들과 교류했다.

료마가 1862년 막부의 군함봉행(軍艦奉行·해군장관 격) 가쓰 가이슈(勝海舟·1823~1899)를 개국론자(開國論者)라는 이유로 암살하려다가 오히려 설복당한 얘기는 유명하다. 가쓰 가이슈는 료마에게 세계 정세와 일본의 현실을 설명하고, 단순한 양이(攘夷)보다는 나라의 문을 열고 힘을 기르는 것이 더 중요하다는 것을 일러주었다. 이에 감복한 료마는 가쓰 가이슈가 고베(神戶)에 설립한 해군 조련소에 입소, 항해와 해군에 대한 일들을 배우기 시작했다.

삿초동맹

이렇게 ‘이 길이 아니다’ 싶으면 빨리 돌아서는 것이 료마의 유쾌한 점인데, 료마가 가쓰 가이슈에게 그렇게 쉽게 설복당한 것은 일종의 선행(先行)학습이 있었기 때문이다. 도사번 출신으로 고기를 잡으러 바다로 나갔다가 표류하던 끝에 미국 포경선에 구조되어 11년간 미국 생활을 하고 1852년 귀국한 나카하마 만지로(일명 존 만지로, 존 멍)라는 사람이 있었다. 도사 출신 화가인 가와다 쇼로(河田小龍·1824~1898)는 나카하마 만지로를 만나 그의 표류담과 미국에서의 생활을 듣고 《표손기략(漂巽紀略)》이라는 책을 지었다. 만지로는 이후 막부에 등용되어 미국과의 외교 막후에서 크게 활약했다. 미국의 페리 제독이 일본의 개국을 강요하러 왔을 때 미국을 잘 아는 만지로 같은 사람이 있었던 것은 일본의 복(福)이었다. 조선은 그런 행운을 누리지 못했다.

료마는 탈번하기 전 가와다 쇼로를 만나 시국에 대한 견해를 물어보았다. 가와다 쇼로는 한 척의 외국 배를 구입하여 동지를 모아 해운사업을 벌이면서 항해기술을 익히라고 권유했다. 이 말을 들은 료마는 손뼉을 치면서 기뻐했다. 이후 료마는 가와다 쇼로가 말한 대로의 삶을 살았다.

무사가 탈번하여 낭인이 되는 것은 사죄(死罪)에 해당했지만, 다른 한편으로는 소속 번의 이해관계를 떠나 세상을 볼 수 있다는 장점도 있었다. 료마가 그의 가장 큰 업적으로 꼽히는 1866년 사쓰마와 조슈의 동맹, 즉 삿초동맹을 이끌어낼 수 있었던 것도 그 때문이었다. 물론 이 동맹은 하루아침에 성사되지는 않았다. 료마는 상대방에 대한 적대감과 소속 번에 대한 자긍심으로 무장한 조슈의 가쓰라 고고로[桂小五郎·1833~1877. 유신 성공 후 기도 다카요시(木戶孝允)로 개명], 사쓰마의 사이고 다카모리(西郷隆盛·1828~1877) 같은 거물들에게 “일개 번이 아닌 일본이라는 나라의 관점에서 생각하라”고 호소했다.

사실 영국 등 서양세력과의 무력 충돌에서 패배를 맛본 후 사쓰마나 조슈의 지사들을 비롯해 일본의 뜻있는 사람들 사이에서는 서양 침략으로부터 일본이라는 나라를 보존하려면 강력한 중앙집권 국가의 수립과 부국강병(富國强兵)을 위한 개혁·개방이 필요하다는 공감대가 형성되어 가고 있었다. 아무리 그런 여건이 성숙되었다고 하더라도 번의 이해관계를 넘어 성심을 다해 그런 문제를 제기해주는 사람이 있어야 했다. 그게 바로 사카모토 료마였다. 여기에는 료마의 인간적 매력이 크게 작용했다. 삿초동맹 과정에서 료마의 역할이 과장되었다느니, 그가 조슈나 사쓰마 혹은 영국 상인 토머스 글로버의 ‘얼굴마담’에 불과했다느니 하는 주장도 있다. 하지만 그 정도에 불과한 인물이었다면 가쓰라 고고로 같은 조슈번의 거물이 료마에게 삿초동맹 약정서의 보증을 서달라고 했을까.

그렇다고 사쓰마와 조슈가 ‘대의명분(大義名分)’에만 의지해 동맹을 맺은 것은 아니었다. 우선 사쓰마는 조슈와 막부가 전쟁을 벌일 경우 조슈에 대해 호의적인 중립을 지키면서 조슈에 유리한 방향으로 분쟁이 해결되도록 돕는 한편, 궁극적으로는 함께 막부 타도를 위한 군사행동을 하기로 약속했다. 아울러 사쓰마는 막부의 제재로 해외에서의 무기수입이 봉쇄되어 있는 조슈를 위해 자신의 명의로 무기를 구입, 료마가 운영하는 해운회사(조합)인 가메야마사추(龜山社中)의 배로 운송해 조슈에 양도하기로 약속했다. 나중에 조슈는 사쓰마에 흉년이 들자 식량을 제공하는 것으로 빚을 갚았다. 이때 조슈 측 실무자로 활약한 사람이 이토 히로부미(伊藤博文·1841~1909)였다. 사람이건 국가건 명분만으로는 움직이지 않는다는 것을 그들은 알았던 것이다.

가메야마사추는 삿초동맹 체결 이후인 1867년, 도사번 참정 고토 쇼지로의 지원을 받아 사설해군 겸 상선대인 해원대로 바뀌었다. 이때 해원대에서 재정과 상업을 담당했던 사람이 미쓰비시그룹의 창업자 이와사키 야타로다. 이와사키 야타로는 료마를 사업보다는 정치에 더 관심을 가진 사람으로 봐 탐탁지 않게 여겼다고 한다. 유신 후 이와사키 야타로는 고토 쇼지로의 종용으로 해원대의 자산을 불하(拂下)받아 회사를 세웠는데, 그것이 미쓰비시그룹의 모태(母胎)가 됐다.

이타가키 다이스케

이제 고치성으로 향한다. 고치성은 원형(原型)을 그대로 보존하고 있는 12개 성 중 하나다. 일본에 수많은 성이 있지만, 대개는 메이지유신 후 폐번치현과 함께 파괴됐다가 1950~1970년대에 복원한 것들이다. 매화와 동백 같은 꽃들을 보며 남국(南國)에는 이미 봄이 왔음을 실감한다.

고치성 입구에는 이타가키 다이스케의 동상이 서 있다. 이타가키 다이스케는 메이지유신의 역사에서 빼놓을 수 없는 인물이다. 도사의 상급무사 출신인 그는 메이지유신 초기에 삿초와 함께 군사행동하기를 망설이는 야마우치 요도의 뜻을 교묘하게 회피해가면서 도사번의 군대를 동원했다. 도쿠가와 막부와의 전쟁인 무진전쟁(戊辰戰爭·1868~1869)에서 전공을 세웠고, 이후 메이지 정부에 도사번 몫의 참의로 참여했다. 1873년 정한론(征韓論) 논쟁 때 사이고 다카모리의 편에 섰다가 실각(失脚)했다.

1874년 애국공당(愛國公黨)을 결성한 이타가키 다이스케는 조슈와 사쓰마 출신들이 전횡(專橫)하는 당시의 정권을 ‘번벌(藩閥)독재’ ‘유사독재(有司獨裁·관료독재)’라고 비난하면서 의회 개설과 헌법 제정을 주장하고 나섰다. 1882년 대중 유세 도중 자객의 습격을 받은 이타가키 다이스케는 “이타가키는 죽어도 자유는 죽지 않는다”고 외쳤다.

일본 역사에서는 당시 삿초정권이 주도했던 국가주의적 흐름을 국권론(國權論), 이타가키 다이스케 등이 이끈 재야(在野)의 운동을 민권론(民權論) 혹은 자유민권운동이라고 한다. 이를 어떻게 이해할 것인지에 대해서는 지난 100여 년 동안 많은 논란이 있었다. 이타가키 다이스케 등이 생각했던 자유와 민권은 오늘날 우리가 생각하는 것과는 거리가 멀었던 것 같다. 무엇보다도 앵글로색슨식 자유의 바탕이 되는 ‘개인’에 대한 발견이 부족했고, 삿초정권을 비판하는 정치적 무기로서의 성격이 더 강했던 것 아닌가 싶다. 대외(對外)정책 면에서 이타가키의 자유당은 삿초정권을 ‘연약(軟弱)외교’라고 비난하면서 정권보다 더한 강경론을 주장하는 경우도 많았다.

이는 아마 자유민권운동을 이끌었던 이타가키 다이스케 자신이 유신의 주역이었기 때문일 것이다. 후일 헌법이 제정되고 의회가 개설되자 이타가키는 1896년 제2차 이토 히로부미 내각, 1898년 오쿠마 시게노부(大隈重信·1838~1922) 내각에 내무대신으로 입각(入閣)했다.

메이지 국가가 이륙할 당시 국정을 이끄는 세력과 야당이 본질적으로 뿌리와 색깔이 같았다는 것, 야당이 글자 그대로 ‘충성스러운 야당(loyal opposition)’이었다는 것은 행운이었다. 다른 한편으로 제국주의·군국주의(軍國主義) 같은 체제의 근본적인 모순에 대해 직언(直言)하는 제대로 된 야당이 뿌리내리지 못한 것은 일본 정치의 비극이었다.

‘지요의 남편 가즈토요’

고치성 모퉁이를 돌아서자 한 여인과 말(馬)의 동상이 눈에 들어왔다. 도사번의 초대 번주인 야마우치 가즈토요의 아내 지요(千代)의 동상이다. 지요는 남편이 무명(無名)의 무사이던 시절, 지참금을 털어 명마(名馬)를 사서 남편의 입신(立身)을 도운 현모양처(賢母良妻)의 표상으로 유명하다. ‘야마우치 가즈토요의 아내 지요’가 아니라 ‘지요의 남편 가즈토요’라는 말이 있을 정도였다고 한다.

고치성 안으로 들어가 천수각(天守閣·일본성 본채에 있는 가장 높은 망루)을 오르내리는 것은 등산을 방불케 했다. 계단이 거의 70도 각도의 급경사였기 때문이다. 유사시 적의 침입을 어렵게 하기 위한 것인데, 중세 유럽의 성들이 나선형 계단인 것과 비슷한 이유겠다.

다음 날 아침. 호텔을 떠나기 전 혼자서 다케치 한페이타의 자결 장소를 찾았다. 도사 존왕양이파의 수령이던 그는 도사근왕당이 야마우치 요도가 총애하던 번의 참정(총리) 요시다 도요(吉田東洋·1816~1862)를 암살한 데 대한 책임을 지고 할복했다. 사카모토 료마나 그의 맹우 나카오카 신타로는 모두 다케치의 세례를 받은 이들이었다.

그 맞은편에는 고치대신사(高知大神社)가 있다. 다른 신사들과 다를 바 없는 모습이다. 도리이(鳥居) 옆 게시판에는 메이지천황의 교육칙어(敎育勅語)가 적혀 있다. 이런 식으로 메이지 일본은 100여 년의 세월을 뛰어넘어 현대로 이어진다. 부럽다고 해야 하나, 무섭다고 해야 하나.

고치역사박물관 옆에는 사카모토 료마, 아타가키 다이스케를 비롯해 이 지역 출신 위인들을 소개하는 게시판이 있다. 일본의 지방을 가면 이런 게시판을 자주 발견하곤 한다. 그런 식으로 향토애(鄕土愛)와 애국심을 길러주는 것도 인상적이지만, 더 인상적인 것은 그 면면이다. 대개의 경우 여기서 소개하는 인물들은 지역이나 국가의 건설에 이바지한 정치인이나 교육자, 과학자, 문화예술인, 엔지니어이다. 메이지 말기의 사회주의자 고토쿠 슈스이 같은 사람이 없는 건 아니지만 ‘저항자’보다는 ‘건설자’가 압도적으로 많다. 그들 가운데는 고토 쇼지로 같은 ‘수뢰범(受賂犯)’도 있지만, 그 때문에 그의 업적 자체를 부인하지는 않는다. 부럽다.

황후의 꿈에 나타난 료마

다케치 한페이타의 자결지를 찾아 나설 때만 해도 부슬비 수준이었는데, 버스가 호텔을 출발할 즈음에는 빗줄기가 제법 굵어지기 시작했다. 가쓰라하마(桂濱)에 있는 사카모토 료마의 동상은 결국 빗속에서 만날 수밖에 없었다.

높이 5.3m, 대좌(臺座)까지 포함하면 13.5m에 달하는 이 동상은 1928년 5월 27일 제막됐다. 이날은 전전(戰前) 일본의 ‘해군기념일’로 러일전쟁 당시 도고 헤이하치로(東郷平八郎·1848~1934)가 이끄는 연합함대가 러시아 발트함대를 쓰시마해협에서 격파한 것을 기념하는 날이었다.

태평양을 바라보는 이 거대한 동상은 료마의 재발견과 관련이 있다. 이미 메이지 초기부터 고치에서는 료마를 영웅시하는 전기(傳記)가 나왔지만, 고치 밖에서는 그 이름을 아는 이가 거의 없었다.

그런 료마가 1904년 2월 러일전쟁을 앞둔 시기에 갑자기 환생(還生)했다. 대제국 러시아에 전쟁을 걸어놓고 일본 조야(朝野)가 전전긍긍(戰戰兢兢)하고 있을 때, 일본 신문들에는 소켄(昭憲)황후의 꿈 이야기가 실렸다. 흰옷을 입은 무사가 황후의 꿈에 나타나 말했다고 한다.

“소인은 유신 전에 국사(國事)를 위해 몸 바친 남해의 사카모토 료마라고 하옵니다. 해군에 대해서는 그 당시부터 심혈을 기울였습니다. 이번 러시아와의 일, 비록 몸은 죽었으나 혼백만은 우리 해군에 남아 미력(微力)을 다할 것입니다. 그러므로 승패에 대해서는 안도하시기 바랍니다”.

《삼국유사》에나 나올 법한 이 꿈 이야기는 당시 궁내대신(宮內大臣) 다나카 미쓰아키(田中光顯·1843~1939)를 비롯한 궁내(宮內)의 도사세력의 작품으로 추측된다. 도사 출신인 다나카 미쓰아키는 사카모토 료마가 만든 민병대인 육원대(陸援隊)의 부대장(副隊長)을 지냈는데, 삿초 출신들에 밀려 잊힌 도사번의 유신 지사들을 현창(顯彰)하는 일에 열심이었다. 그는 한국과도 악연이 있는데, 1907년 경천사지10층석탑을 불법적으로 해체해 일본으로 반출했던 장본인이기 때문이다. 하여튼 다나카는 러일전쟁을 앞두고 과거 자기의 상관이던 료마를 내세웠던 것인데, 아마 이것이 료마가 대중에게 알려진 계기가 됐을 것이다. 이후 사카모토 료마는 일본제국 해군의 선각자로 재조명되었고, 가쓰라하마의 동상도 그래서 세워진 것이다. 1928년 이 동상의 제막식 때에는 일본 해군의 군함들이 축포(祝砲)를 쏘았다고 한다.

료마의 재발견

료마는 제2차 세계대전 이후 다시 각광을 받게 되었다. 이전에 국가적 영웅으로 추앙받던 메이지 지사들은 대개 유신 이후 정부와 군부(軍部)를 이끌면서 일본을 군국주의의 길로 이끌었다 하여 타기(唾棄)해야 할 대상이 되었기 때문이다.

이때 재발견된 사람이 바로 사카모토 료마다. ‘번(藩)을 넘어 일본과 세계를 보라’고 호소했고, 삿초동맹과 대정봉환이라는 큰일을 이루고 난 직후인 1867년 10월 서른두 살의 나이로 비명(非命)에 간 료마는 무구(無垢)한 청년지사의 전범(典範)이었다.

1960년대라는 시대상황도 작용했다. 세계를 향해 일본 경제가 도약하던 시기에 료마는 통상(通商)과 해외 개척의 비전을 보여줬던 매력적인 선구자였다.

이때 일본에 소개된 책이 네덜란드 출신 미국인 역사학자 마리우스 잰슨의 《사카모토 료마와 메이지 유신》이었다. 메이지 유신 과정에서 료마와 도사번의 역할을 유기적으로 서술한 책이다. 마리우스 잰슨의 스승은 미국 동양학의 대가인 에드윈 라이샤워였다. 당시 일본은 신(新)미일안보조약 강행 체결에 대한 좌파의 반발로 시끄러웠다. 미국은 이를 다독이기 위해 미국에서 일본을 가장 잘 아는 사람을 대사로 보낸 것이다. 소프트파워 전략의 모범이라고 할 만하다. 때를 맞춰 라이샤워 제자의 책이 나온 것이다.

이 책이 작가 시바 료타로(司馬遼太郞·1923~1996)의 눈에 띄었다. 이 책을 통해 료마를 인식하게 된 시바 료타로는 대하소설 《료마가 간다》를 써서 일본인들을 열광케 했다. 이후 사카모토 료마는 영화, TV드라마, 애니메이션 등을 통해 계속해서 확대 재생산되었다. 오늘날 사카모토 료마는 ‘일본인들이 가장 좋아하는 인물’ 수위(首位)를 놓치지 않고 있다. 작가의 펜이 자칫 잊힐 뻔했던 무명(無名)의 지사를 ‘일본 최고의 인물’로 빚어낸 것이다. 시바 료타로는 료마를 이렇게 평했다.

“새 정부의 관리 따위는 하지 않겠다”

〈막부 말기에 등장하는 지사들 중 대부분은 막부 타도 후의 정체(政體)에 대해 확실한 목표가 없었다. 료마만이 선명했다. 선천적으로 그런 두뇌를 갖고 태어난 모양이다.

국가뿐만 아니라 자기 일대(一代)에 대해서도 지나칠 정도로 선명한 목표를 가지고 있었다. 해운과 무역을 일으켜 오대주(五大洲)를 무대로 삼아 일을 하겠다는 것이었다. 이 두 가지 영상을 자신의 힘으로 통일시키고 있었다. 막부 타도 운동과 해운, 해군의 실무 습득이라는 두 가지 방향을 전혀 모순되지 않게 하면서 한 손바닥 안에서 새끼처럼 꼬아 올렸다. 료마의 기묘함은 이런 데에 있을 것이다.

료마는 무엇보다도 바다를 좋아했다. 바다에 관한 일을 하기 위해서는 통일국가를 이룩하지 않으면 안 되었다. 재미있게 표현한다면 이 벼슬도 지위도 없는 청년은 바다를 좋아하는 자신의 희망을 이루기 위해 국가까지 개조한 것이라고 할 수 있다. 료마의 일생은 혁명과 바다를 바쁘게 왕래하는 것이었다. 그 혁명이 성취된 이상 유신정부의 벼슬 따위를 할 리 없다. 해방된 것처럼 바다로 달려가는 것은 료마로서는 당연한 일이었다.〉

메이지유신 직전 료마는 “나는 관리가 되기 위해 막부를 쓰러뜨린 것이 아니다”라면서 “대정봉환이 실현된 후에도 새 정부의 관리 따위는 하지 않겠다”고 공언했다. 사쓰마의 사이고 다카모리가 놀라서 “그럼 무엇을 하겠느냐?”고 묻자 그는 “세계의 해원대라도 하겠소”라고 답했다. 료마는 망국(亡國)을 앞두고 있던 시점, 아니 나라가 망한 후에도 “벼슬, 벼슬, 벼슬”이라며 벼슬만을 좇았다는 조선인들과는 참 많이 다른 사람이었다. 가쓰라하마 해변에 밀려드는 파도 소리가 내게 묻는다. “너는 어떻게 살겠느냐?”고….⊙

규슈(九州)와 혼슈(本州) 사이에 있는 시코쿠(四國)섬은 일본 열도(列島)를 이루는 4개의 큰 섬 가운데 가장 작은 섬이다. 혼슈와 시코쿠 사이의 바닷길은 세토나이카이(瀬戸內海)라고 하는데, 물길이 잔잔해서 예부터 교통과 물류(物流)에 큰 역할을 해왔다. 시모노세키(下關)에 상륙한 조선통신사가 오사카(大阪)에 이르기까지 이용한 뱃길도 세토나이카이였다. 요즘 관광지로 각광받는 나오시마(直島) 같은 섬들이 시내(川)의 조약돌처럼 깔려 있는 바다이기도 하다.

시코쿠(四國)는 고대(古代)에 이름 그대로 ‘4개의 나라’가 있었다고 해서 붙은 이름이다. 그것이 중세 이후에는 4개의 번(藩)으로, 메이지유신(明治維新) 뒤에는 4개의 현(縣)으로 이어져왔다. 사누키 우동으로 유명한 가가와(香川)현과 도쿠시마(德島)현, 에히메(愛媛)현, 고치현이 그것이다. 이 중 시코쿠섬을 동서로 가로지르는 중앙 구조대(構造帶) 남쪽에 활처럼 자리 잡은 지역이 고치현이다. 옛 이름은 도사다. ‘도사견(犬)’의 원산이 바로 도사다.

고치(도사) 여행은 메이지유신의 역사에 대해 관심을 갖기 시작한 이래 계속 버킷 리스트에 들어 있었다. 메이지유신의 양대 주역이라고 하면 조슈[長州・지금의 야마구치(山口)현]와 사쓰마[薩摩・지금의 가고시마(鹿兒島)현]를 꼽는다. 여기에 하나를 더해 3대 주역이라고 하면 고치가 들어간다.

이 과정에서 결정적 역할을 한 인물이 바로 고치 태생인 사카모토 료마(坂本龍馬・1836~1868)다. ‘일본인들이 가장 좋아하는 인물’ 1위로 꼽히는 료마는 소설・영화・TV드라마・애니메이션 등으로 수없이 확대 재생산된 인물이다. 일본에 대해 별 관심이 없는 한국인이라고 할지라도 ‘료마’라는 이름은 한 번쯤 들어봤을 것이다. 사카모토 료마의 업적은 대강 3가지로 정리할 수 있다. ▲사쓰마-조슈동맹(삿초동맹)을 성사시킨 일 ▲도쿠가와(德川)막부 타도 이후의 ‘신국가강령(新國家綱領)’인 ‘선중팔책(船中八策)’을 제시해 대정봉환(大政奉還·1867년 10월 도쿠가와 막부가 천황에게 통치권을 반납한 일)의 계기를 마련한 일 ▲사설(私設)해군 겸 상선대(商船隊)인 해원대(海援隊)를 만들어 일본 해군·해상력(海上力)의 선구자가 된 일이 그것이다.

료마가 활동했던 교토(京都)・시모노세키・나가사키(長崎) 등은 이미 돌아보았지만, 메이지여행 답사를 일단락짓기 위해서는 반드시 료마의 고향 고치를 다녀와야만 했다.

우파 자유주의 진영에서 가까이 지내던 지인(知人)들과 함께 여행단을 조직했는데, 지난 2월 20일 출발을 앞두고 2~3일 사이에 신종 코로나바이러스19(우한폐렴) 때문에 취소자가 급증했다. 결국 절반이 빠져나갔다. 나머지는 시코쿠와 규슈는 아직 확진자가 발생하지 않았다는 말을 믿고 여행을 강행했다. 하지만 3박4일간 여행을 하는 사이에 국내에서 확진자가 급증하는 바람에 귀국할 무렵에는 “우한폐렴 청정 지역에서 우한폐렴이 창궐(猖獗)하는 나라로 들어가야 하다니…”라고 탄식을 했다.

세 청년 사무라이의 동상

|

| 고치성 공원에 있는 야마우치 가즈토요의 동상. 사진=배진영 |

유럽의 오래된 도시들 경우 성당과 광장을 중심으로 한 구(舊)시가지를 한 바퀴 돌면 대개 중요한 유적지들을 둘러볼 수 있다. 마찬가지로 일본에서는 성(城) 아래 조카마치(城下町)를 중심으로 돌아보면, 중요한 사적지들이 대부분 커버된다. 조카마치는 다이묘(大名・영주)를 모시는 상급 사무라이들과 그들에게 필요한 물품을 공급하는 상인들이 거주하던 지역이기 때문이다. 고치 역시 고치성을 중심으로 주요 사적지들이 몰려 있다.

첫 번째 찾은 곳은 야마우치신사(山內神社). 도사의 초대(初代) 다이묘였던 야마우치 가즈토요(山内一豊・1545/1546~1605)를 모시는 곳이다. 야마우치 가즈토요는 원래 오다 노부나가(織田信長)・도요토미 히데요시(豊臣秀吉) 등을 섬기던 무장(武將)이었으나, 1600년 세키가하라(關ヶ原) 전투를 앞두고 일찌감치 자신의 영지(領地)를 바치겠다는 뜻을 표하며 도쿠가와 이에야스(德川家康)의 편에 붙었다. 그 덕분에 세키가하라 전투에서 뚜렷한 전공(戰功)을 세우지는 못했음에도 전후(戰後)의 논공행상(論功行賞)에서 도사의 번주(藩主)로 임명됐다. 5만 석 규모의 소영주에서 일약 20만 석 규모의 대영주로 벼락출세한 것이다. NHK는 2006년 야마우치 가즈토요의 삶을 다룬 〈공명(功名)의 갈림길〉이라는 대하사극을 방영한 바 있다.

대정봉환

|

| 야마우치신사 입구에 있는 야마우치 요도의 동상. 사진=노비타TV 제공 |

잘 만들어진 좌상(坐像)이 신사 입구에서 방문객들을 맞는다. 특이하게도 술잔을 들고 있는 이 동상의 주인공은 도사의 마지막 번주 야마우치 요도(山内容堂・1827~1872)이다. 막부 말기 4현후(賢侯)의 한 사람으로 꼽히던 그는 메이지유신 전야(前夜)에 사카모토 료마의 영향을 받은 번의 참정(參政·번의 총리 격) 고토 쇼지로(後藤象二郎・1838~1897)의 진언(進言)을 받아들여 마지막 쇼군인 도쿠가와 요시노부(德川慶喜・1837~1912)에게 대정봉환을 건의했다. 메이지유신으로 가는 문을 연 것이다.

사카모토 료마, 고토 쇼지로, 그리고 야마우치 요도가 꿈꾼 것은 다이묘평의회에 의한 합의정치였다. 도쿠가와 요시노부가 쇼군 자리에서 물러나더라도 일본에서 가장 큰 영지와 무력(武力), 경제력을 갖고 있기 때문에 유력 다이묘들로 구성된 평의회 의장 자격으로 국정(國政)을 이끌 수 있을 것으로 생각했던 것이다. 하지만 그 정도로는 이미 굴러가기 시작한 역사의 수레바퀴를 멈출 수 없었다. 유신의 양대 주역인 사쓰마-조슈 세력은 결국 쿠데타를 일으켜 도쿠가와 요시노부를 완전히 권좌에서 몰아내고 유신정권을 수립했다.

미쓰비시그룹의 고향

|

| 야마우치신사 내 건물. 야마우치 가문의 떡갈나무 이파리 문장이 보인다. 미쓰비시그룹의 로고(오른쪽)는 여기서 유래한 것이다. |

반면에 세키가하라 전투 이후 도쿠가와 이에야스 덕분에 도사를 지배하는 대영주가 된 야마우치 가즈토요의 후예인 야마우치 요도는 내내 막부 타도에 소극적이었다. 그가 건의한 대정봉환도 도쿠가와 막부의 정치적 활로(活路)를 열어주기 위한 것이었지만, 그 결과는 반대로 나타났다. 앞에서 말한 야마우치 요도의 동상 밑에는 ‘대정봉환을 기뻐하는 야마우치 요도공(公)’이라고 새겨져 있는데, 그런 결과를 예견할 수 있었다면 요도는 결코 대정봉환을 기뻐할 수 없었을 것이다.

신사 곳곳에서는 세 개의 떡갈나무 이파리가 들어 있는 야마우치 가문의 문장(文章)을 볼 수 있었다. 흔히 ‘다이아몬드 세 개’로 알고 있는 미쓰비시(三菱)그룹의 로고가 바로 여기서 비롯된 것이다. 도사 출신인 미쓰비시그룹의 창업자 이와사키 야타로(岩崎彌太郎・1835~1885)는 주군(主君)의 문장을 자기 회사 로고로 삼았는데, 그것이 오늘날과 같은 모양으로 변형된 것이다.

도사의 위인들

|

| 사카모토 료마가 ‘선중팔책’을 고안해낸 유가오號의 모형. 사진=노비타TV 제공 |

야마우치 요도, 사카모토 료마와 그의 맹우(盟友) 나카오카 신타로, 메이지 시기 자유민권운동을 주창했던 정치가 이타가키 다이스케(板垣退助・1837~1919), 고토 쇼지로, 최초로 미국 땅을 밟은 일본인 나카하마 만지로(中濱萬次郎・1827~1898), 이와사키 야타로, 자유주의 사상가 나카에 조민(中江兆民・1845~1901), 메이지천황 암살을 모의했다는 혐의로 처형된 사회주의자 고도쿠 슈스이(幸德秋水・1871~1911), 제27대 총리를 지낸 하마구치 오사치(濱口雄幸・1870~1931), 전후 일본을 재건한 요시다 시게루(吉田茂・1878~1967) 전 총리…. 그들의 사진들을 훑어보는 것만으로도 막부 말기에서 1950년대까지의 일본 역사가 머리에 그려졌다.

중세 중국과의 무역선이던 주인선(朱印船)부터 막말유신기(幕末維新期)에 도입했던 증기선에 이르기까지, 다양한 선박들의 모형이 전시되어 있었다. 그중 도사번이 보유했던 유가오(夕顔)호라는 증기선의 모형이 눈길을 끌었다. 사카모토 료마는 1867년 5월 이 배를 타고 시모노세키에서 오사카로 항해하는 도중에 유신 이후의 신(新)정부 강령인 ‘선중팔책’을 고안해냈다. 선중팔책은 ‘천하의 정권을 교토의 조정에 반납한다’는 것을 시작으로 상하의정국(국회) 설치, 외국과의 교역 확대, 새로운 헌법 제정, 해군 확대, 친병(親兵·친위대) 설치 등의 내용을 담고 있다.

김옥균에게 영향을 준 고토 쇼지로

|

| 사카모토 료마의 탄생지에 있는 기념비. 메이지유신 100주년을 기념해 복원한 것이다. 사진=배진영 |

드디어 사카모토 료마 탄생지! 료마 탄생지 기념비가 우뚝하다. 그 앞 버스 정류장에는 배의 키 모양을 한 조형물이 서 있다. 끝부분이 화륜선(火輪船)의 화륜 모양을 본뜬 벤치도 있다. 이 모두가 료마가 ‘바다의 사나이’였음을 상기시켜준다.

료마는 도사번의 향사(鄕士·고시), 즉 하급 사무라이 출신이다. 그의 집안은 대부업(貸付業) 등으로 돈을 번 상인 집안이었다. 그의 고조부(高祖父)가 번에 돈을 바치고 향사 신분을 얻은 후 차남을 사카모토 씨로 분가(分家)시켰다. 도사번에서는 재정확충이나 농지개간 장려를 위해 향사(고시) 신분을 돈을 받고 팔곤 했다. 사카모토 집안은 우리 식대로 말하자면 돈을 주고 양반 자격을 사들인 셈이다.

어쩌면 후일 료마가 나가사키에서 돈을 벌어보겠다고 카스텔라 제조에 관심을 보이거나, 사설해군 겸 상선대인 해원대를 만들어 해외무역을 꿈꾸었던 것은 그에게 상인의 피가 흐르고 있었기 때문인지도 모른다.

1853년 료마는 에도로 나가 검술 수업을 하기 시작했다. 바로 그해 페리 제독이 이끄는 미국 함대가 국교(國交)를 요구하며 에도만(江戶灣)에 나타났다. 료마도 해안 방비에 동원되었다. 당시 료마는 누이에게 보낸 편지에서 “다음에는 반드시 서양 오랑캐의 목을 베어 고향으로 돌아가겠다”고 호언장담했다. 당대의 젊은 사무라이들처럼 그도 ‘존왕양이의 지사(志士)’였다. 1861년에는 다케치 한페이타가 결성한 도사근왕당(土佐勤王黨)에 가담했다. 이듬해 탈번한 그는 나가사키와 교토, 에도, 시모노세키를 오가며 천하의 존왕양이 지사들과 교류했다.

료마가 1862년 막부의 군함봉행(軍艦奉行·해군장관 격) 가쓰 가이슈(勝海舟·1823~1899)를 개국론자(開國論者)라는 이유로 암살하려다가 오히려 설복당한 얘기는 유명하다. 가쓰 가이슈는 료마에게 세계 정세와 일본의 현실을 설명하고, 단순한 양이(攘夷)보다는 나라의 문을 열고 힘을 기르는 것이 더 중요하다는 것을 일러주었다. 이에 감복한 료마는 가쓰 가이슈가 고베(神戶)에 설립한 해군 조련소에 입소, 항해와 해군에 대한 일들을 배우기 시작했다.

삿초동맹

|

| 나가사키에 있는 가메야마사추의 본부. 사진=배진영 |

료마는 탈번하기 전 가와다 쇼로를 만나 시국에 대한 견해를 물어보았다. 가와다 쇼로는 한 척의 외국 배를 구입하여 동지를 모아 해운사업을 벌이면서 항해기술을 익히라고 권유했다. 이 말을 들은 료마는 손뼉을 치면서 기뻐했다. 이후 료마는 가와다 쇼로가 말한 대로의 삶을 살았다.

무사가 탈번하여 낭인이 되는 것은 사죄(死罪)에 해당했지만, 다른 한편으로는 소속 번의 이해관계를 떠나 세상을 볼 수 있다는 장점도 있었다. 료마가 그의 가장 큰 업적으로 꼽히는 1866년 사쓰마와 조슈의 동맹, 즉 삿초동맹을 이끌어낼 수 있었던 것도 그 때문이었다. 물론 이 동맹은 하루아침에 성사되지는 않았다. 료마는 상대방에 대한 적대감과 소속 번에 대한 자긍심으로 무장한 조슈의 가쓰라 고고로[桂小五郎·1833~1877. 유신 성공 후 기도 다카요시(木戶孝允)로 개명], 사쓰마의 사이고 다카모리(西郷隆盛·1828~1877) 같은 거물들에게 “일개 번이 아닌 일본이라는 나라의 관점에서 생각하라”고 호소했다.

사실 영국 등 서양세력과의 무력 충돌에서 패배를 맛본 후 사쓰마나 조슈의 지사들을 비롯해 일본의 뜻있는 사람들 사이에서는 서양 침략으로부터 일본이라는 나라를 보존하려면 강력한 중앙집권 국가의 수립과 부국강병(富國强兵)을 위한 개혁·개방이 필요하다는 공감대가 형성되어 가고 있었다. 아무리 그런 여건이 성숙되었다고 하더라도 번의 이해관계를 넘어 성심을 다해 그런 문제를 제기해주는 사람이 있어야 했다. 그게 바로 사카모토 료마였다. 여기에는 료마의 인간적 매력이 크게 작용했다. 삿초동맹 과정에서 료마의 역할이 과장되었다느니, 그가 조슈나 사쓰마 혹은 영국 상인 토머스 글로버의 ‘얼굴마담’에 불과했다느니 하는 주장도 있다. 하지만 그 정도에 불과한 인물이었다면 가쓰라 고고로 같은 조슈번의 거물이 료마에게 삿초동맹 약정서의 보증을 서달라고 했을까.

그렇다고 사쓰마와 조슈가 ‘대의명분(大義名分)’에만 의지해 동맹을 맺은 것은 아니었다. 우선 사쓰마는 조슈와 막부가 전쟁을 벌일 경우 조슈에 대해 호의적인 중립을 지키면서 조슈에 유리한 방향으로 분쟁이 해결되도록 돕는 한편, 궁극적으로는 함께 막부 타도를 위한 군사행동을 하기로 약속했다. 아울러 사쓰마는 막부의 제재로 해외에서의 무기수입이 봉쇄되어 있는 조슈를 위해 자신의 명의로 무기를 구입, 료마가 운영하는 해운회사(조합)인 가메야마사추(龜山社中)의 배로 운송해 조슈에 양도하기로 약속했다. 나중에 조슈는 사쓰마에 흉년이 들자 식량을 제공하는 것으로 빚을 갚았다. 이때 조슈 측 실무자로 활약한 사람이 이토 히로부미(伊藤博文·1841~1909)였다. 사람이건 국가건 명분만으로는 움직이지 않는다는 것을 그들은 알았던 것이다.

가메야마사추는 삿초동맹 체결 이후인 1867년, 도사번 참정 고토 쇼지로의 지원을 받아 사설해군 겸 상선대인 해원대로 바뀌었다. 이때 해원대에서 재정과 상업을 담당했던 사람이 미쓰비시그룹의 창업자 이와사키 야타로다. 이와사키 야타로는 료마를 사업보다는 정치에 더 관심을 가진 사람으로 봐 탐탁지 않게 여겼다고 한다. 유신 후 이와사키 야타로는 고토 쇼지로의 종용으로 해원대의 자산을 불하(拂下)받아 회사를 세웠는데, 그것이 미쓰비시그룹의 모태(母胎)가 됐다.

이타가키 다이스케

|

| 자유민권운동의 지도자 이타가키 다이스케. |

고치성 입구에는 이타가키 다이스케의 동상이 서 있다. 이타가키 다이스케는 메이지유신의 역사에서 빼놓을 수 없는 인물이다. 도사의 상급무사 출신인 그는 메이지유신 초기에 삿초와 함께 군사행동하기를 망설이는 야마우치 요도의 뜻을 교묘하게 회피해가면서 도사번의 군대를 동원했다. 도쿠가와 막부와의 전쟁인 무진전쟁(戊辰戰爭·1868~1869)에서 전공을 세웠고, 이후 메이지 정부에 도사번 몫의 참의로 참여했다. 1873년 정한론(征韓論) 논쟁 때 사이고 다카모리의 편에 섰다가 실각(失脚)했다.

1874년 애국공당(愛國公黨)을 결성한 이타가키 다이스케는 조슈와 사쓰마 출신들이 전횡(專橫)하는 당시의 정권을 ‘번벌(藩閥)독재’ ‘유사독재(有司獨裁·관료독재)’라고 비난하면서 의회 개설과 헌법 제정을 주장하고 나섰다. 1882년 대중 유세 도중 자객의 습격을 받은 이타가키 다이스케는 “이타가키는 죽어도 자유는 죽지 않는다”고 외쳤다.

일본 역사에서는 당시 삿초정권이 주도했던 국가주의적 흐름을 국권론(國權論), 이타가키 다이스케 등이 이끈 재야(在野)의 운동을 민권론(民權論) 혹은 자유민권운동이라고 한다. 이를 어떻게 이해할 것인지에 대해서는 지난 100여 년 동안 많은 논란이 있었다. 이타가키 다이스케 등이 생각했던 자유와 민권은 오늘날 우리가 생각하는 것과는 거리가 멀었던 것 같다. 무엇보다도 앵글로색슨식 자유의 바탕이 되는 ‘개인’에 대한 발견이 부족했고, 삿초정권을 비판하는 정치적 무기로서의 성격이 더 강했던 것 아닌가 싶다. 대외(對外)정책 면에서 이타가키의 자유당은 삿초정권을 ‘연약(軟弱)외교’라고 비난하면서 정권보다 더한 강경론을 주장하는 경우도 많았다.

이는 아마 자유민권운동을 이끌었던 이타가키 다이스케 자신이 유신의 주역이었기 때문일 것이다. 후일 헌법이 제정되고 의회가 개설되자 이타가키는 1896년 제2차 이토 히로부미 내각, 1898년 오쿠마 시게노부(大隈重信·1838~1922) 내각에 내무대신으로 입각(入閣)했다.

메이지 국가가 이륙할 당시 국정을 이끄는 세력과 야당이 본질적으로 뿌리와 색깔이 같았다는 것, 야당이 글자 그대로 ‘충성스러운 야당(loyal opposition)’이었다는 것은 행운이었다. 다른 한편으로 제국주의·군국주의(軍國主義) 같은 체제의 근본적인 모순에 대해 직언(直言)하는 제대로 된 야당이 뿌리내리지 못한 것은 일본 정치의 비극이었다.

‘지요의 남편 가즈토요’

|

| 야마우치 가즈토요의 아내 지요의 동상. 사진=배진영 |

고치성 안으로 들어가 천수각(天守閣·일본성 본채에 있는 가장 높은 망루)을 오르내리는 것은 등산을 방불케 했다. 계단이 거의 70도 각도의 급경사였기 때문이다. 유사시 적의 침입을 어렵게 하기 위한 것인데, 중세 유럽의 성들이 나선형 계단인 것과 비슷한 이유겠다.

다음 날 아침. 호텔을 떠나기 전 혼자서 다케치 한페이타의 자결 장소를 찾았다. 도사 존왕양이파의 수령이던 그는 도사근왕당이 야마우치 요도가 총애하던 번의 참정(총리) 요시다 도요(吉田東洋·1816~1862)를 암살한 데 대한 책임을 지고 할복했다. 사카모토 료마나 그의 맹우 나카오카 신타로는 모두 다케치의 세례를 받은 이들이었다.

그 맞은편에는 고치대신사(高知大神社)가 있다. 다른 신사들과 다를 바 없는 모습이다. 도리이(鳥居) 옆 게시판에는 메이지천황의 교육칙어(敎育勅語)가 적혀 있다. 이런 식으로 메이지 일본은 100여 년의 세월을 뛰어넘어 현대로 이어진다. 부럽다고 해야 하나, 무섭다고 해야 하나.

고치역사박물관 옆에는 사카모토 료마, 아타가키 다이스케를 비롯해 이 지역 출신 위인들을 소개하는 게시판이 있다. 일본의 지방을 가면 이런 게시판을 자주 발견하곤 한다. 그런 식으로 향토애(鄕土愛)와 애국심을 길러주는 것도 인상적이지만, 더 인상적인 것은 그 면면이다. 대개의 경우 여기서 소개하는 인물들은 지역이나 국가의 건설에 이바지한 정치인이나 교육자, 과학자, 문화예술인, 엔지니어이다. 메이지 말기의 사회주의자 고토쿠 슈스이 같은 사람이 없는 건 아니지만 ‘저항자’보다는 ‘건설자’가 압도적으로 많다. 그들 가운데는 고토 쇼지로 같은 ‘수뢰범(受賂犯)’도 있지만, 그 때문에 그의 업적 자체를 부인하지는 않는다. 부럽다.

황후의 꿈에 나타난 료마

|

| 고치의 위인들을 소개하는 거리의 게시판. 야마우치 요도, 이와사키 야타로, 이타가키 다이스케, 다케치 한페이타, 사카모토 료마, 나카오카 신타로의 모습이 보인다. 사진=배진영 |

높이 5.3m, 대좌(臺座)까지 포함하면 13.5m에 달하는 이 동상은 1928년 5월 27일 제막됐다. 이날은 전전(戰前) 일본의 ‘해군기념일’로 러일전쟁 당시 도고 헤이하치로(東郷平八郎·1848~1934)가 이끄는 연합함대가 러시아 발트함대를 쓰시마해협에서 격파한 것을 기념하는 날이었다.

태평양을 바라보는 이 거대한 동상은 료마의 재발견과 관련이 있다. 이미 메이지 초기부터 고치에서는 료마를 영웅시하는 전기(傳記)가 나왔지만, 고치 밖에서는 그 이름을 아는 이가 거의 없었다.

그런 료마가 1904년 2월 러일전쟁을 앞둔 시기에 갑자기 환생(還生)했다. 대제국 러시아에 전쟁을 걸어놓고 일본 조야(朝野)가 전전긍긍(戰戰兢兢)하고 있을 때, 일본 신문들에는 소켄(昭憲)황후의 꿈 이야기가 실렸다. 흰옷을 입은 무사가 황후의 꿈에 나타나 말했다고 한다.

“소인은 유신 전에 국사(國事)를 위해 몸 바친 남해의 사카모토 료마라고 하옵니다. 해군에 대해서는 그 당시부터 심혈을 기울였습니다. 이번 러시아와의 일, 비록 몸은 죽었으나 혼백만은 우리 해군에 남아 미력(微力)을 다할 것입니다. 그러므로 승패에 대해서는 안도하시기 바랍니다”.

《삼국유사》에나 나올 법한 이 꿈 이야기는 당시 궁내대신(宮內大臣) 다나카 미쓰아키(田中光顯·1843~1939)를 비롯한 궁내(宮內)의 도사세력의 작품으로 추측된다. 도사 출신인 다나카 미쓰아키는 사카모토 료마가 만든 민병대인 육원대(陸援隊)의 부대장(副隊長)을 지냈는데, 삿초 출신들에 밀려 잊힌 도사번의 유신 지사들을 현창(顯彰)하는 일에 열심이었다. 그는 한국과도 악연이 있는데, 1907년 경천사지10층석탑을 불법적으로 해체해 일본으로 반출했던 장본인이기 때문이다. 하여튼 다나카는 러일전쟁을 앞두고 과거 자기의 상관이던 료마를 내세웠던 것인데, 아마 이것이 료마가 대중에게 알려진 계기가 됐을 것이다. 이후 사카모토 료마는 일본제국 해군의 선각자로 재조명되었고, 가쓰라하마의 동상도 그래서 세워진 것이다. 1928년 이 동상의 제막식 때에는 일본 해군의 군함들이 축포(祝砲)를 쏘았다고 한다.

료마의 재발견

|

| 고치 사카모토 료마 기념관에 있는 나카오카 신타로, 다케치 한페이타, 사카모토 료마의 초상화. 사진=윤성용 |

이때 재발견된 사람이 바로 사카모토 료마다. ‘번(藩)을 넘어 일본과 세계를 보라’고 호소했고, 삿초동맹과 대정봉환이라는 큰일을 이루고 난 직후인 1867년 10월 서른두 살의 나이로 비명(非命)에 간 료마는 무구(無垢)한 청년지사의 전범(典範)이었다.

1960년대라는 시대상황도 작용했다. 세계를 향해 일본 경제가 도약하던 시기에 료마는 통상(通商)과 해외 개척의 비전을 보여줬던 매력적인 선구자였다.

이때 일본에 소개된 책이 네덜란드 출신 미국인 역사학자 마리우스 잰슨의 《사카모토 료마와 메이지 유신》이었다. 메이지 유신 과정에서 료마와 도사번의 역할을 유기적으로 서술한 책이다. 마리우스 잰슨의 스승은 미국 동양학의 대가인 에드윈 라이샤워였다. 당시 일본은 신(新)미일안보조약 강행 체결에 대한 좌파의 반발로 시끄러웠다. 미국은 이를 다독이기 위해 미국에서 일본을 가장 잘 아는 사람을 대사로 보낸 것이다. 소프트파워 전략의 모범이라고 할 만하다. 때를 맞춰 라이샤워 제자의 책이 나온 것이다.

이 책이 작가 시바 료타로(司馬遼太郞·1923~1996)의 눈에 띄었다. 이 책을 통해 료마를 인식하게 된 시바 료타로는 대하소설 《료마가 간다》를 써서 일본인들을 열광케 했다. 이후 사카모토 료마는 영화, TV드라마, 애니메이션 등을 통해 계속해서 확대 재생산되었다. 오늘날 사카모토 료마는 ‘일본인들이 가장 좋아하는 인물’ 수위(首位)를 놓치지 않고 있다. 작가의 펜이 자칫 잊힐 뻔했던 무명(無名)의 지사를 ‘일본 최고의 인물’로 빚어낸 것이다. 시바 료타로는 료마를 이렇게 평했다.

“새 정부의 관리 따위는 하지 않겠다”

〈막부 말기에 등장하는 지사들 중 대부분은 막부 타도 후의 정체(政體)에 대해 확실한 목표가 없었다. 료마만이 선명했다. 선천적으로 그런 두뇌를 갖고 태어난 모양이다.

국가뿐만 아니라 자기 일대(一代)에 대해서도 지나칠 정도로 선명한 목표를 가지고 있었다. 해운과 무역을 일으켜 오대주(五大洲)를 무대로 삼아 일을 하겠다는 것이었다. 이 두 가지 영상을 자신의 힘으로 통일시키고 있었다. 막부 타도 운동과 해운, 해군의 실무 습득이라는 두 가지 방향을 전혀 모순되지 않게 하면서 한 손바닥 안에서 새끼처럼 꼬아 올렸다. 료마의 기묘함은 이런 데에 있을 것이다.

료마는 무엇보다도 바다를 좋아했다. 바다에 관한 일을 하기 위해서는 통일국가를 이룩하지 않으면 안 되었다. 재미있게 표현한다면 이 벼슬도 지위도 없는 청년은 바다를 좋아하는 자신의 희망을 이루기 위해 국가까지 개조한 것이라고 할 수 있다. 료마의 일생은 혁명과 바다를 바쁘게 왕래하는 것이었다. 그 혁명이 성취된 이상 유신정부의 벼슬 따위를 할 리 없다. 해방된 것처럼 바다로 달려가는 것은 료마로서는 당연한 일이었다.〉

메이지유신 직전 료마는 “나는 관리가 되기 위해 막부를 쓰러뜨린 것이 아니다”라면서 “대정봉환이 실현된 후에도 새 정부의 관리 따위는 하지 않겠다”고 공언했다. 사쓰마의 사이고 다카모리가 놀라서 “그럼 무엇을 하겠느냐?”고 묻자 그는 “세계의 해원대라도 하겠소”라고 답했다. 료마는 망국(亡國)을 앞두고 있던 시점, 아니 나라가 망한 후에도 “벼슬, 벼슬, 벼슬”이라며 벼슬만을 좇았다는 조선인들과는 참 많이 다른 사람이었다. 가쓰라하마 해변에 밀려드는 파도 소리가 내게 묻는다. “너는 어떻게 살겠느냐?”고….⊙