⊙ 독립선언서는 신문 광고지를 풀로 붙여 草紙로 사용

⊙ 춘원(이광수)하고 친한 사이였는데 본처와 이혼하면서부터 절교

⊙ 불교도인 줄 알았던 육당, 말년의 병상에서 천주교로 개종

⊙ 춘원(이광수)하고 친한 사이였는데 본처와 이혼하면서부터 절교

⊙ 불교도인 줄 알았던 육당, 말년의 병상에서 천주교로 개종

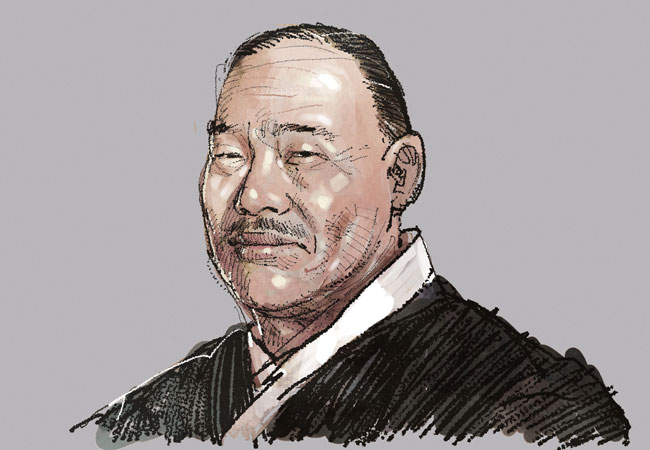

- 독립운동가였던 최남선. 신문화의 선구자였다.

3·1운동 하면 여러 얼굴이 떠오르지만 우선적으로 독립선언서(문)와 함께 육당(六堂) 최남선(崔南善·1890~1957)의 얼굴이 떠오른다. 그는 3·1독립선언서를 기초해 2년8개월간 옥고를 치른 독립운동가이다. 무엇보다 다양한 근대 잡지를 펴내고 우리의 고전을 책으로 묶은 출판인이자 신문화의 선구자이다.

최남선은 1902년 일본인이 운영하는 경성학당에 입학했다. 일본어, 산수, 지리 등을 배우다가 황실 유학생으로 뽑혀 1904년 11월 일본 도쿄부립 제1중학교에 입학했다. 그러나 집안에 사정이 생겨 자퇴하고 1906년 9월 와세다대 고등사범 지리역사과에 입학했다. 이번에는 1907년 3월 일본 학생들이 조선 국왕을 모독하는 모의국회 사건에 항의하다 10여 명의 다른 유학생들과 함께 자퇴했다. 일본 유학 시기에 최남선은 두 살 위인 홍명희의 하숙집에 드나들었는데, 그곳에서 두 살 아래인 이광수를 만났다. 세 사람은 ‘도쿄 삼재(三才)’로 불렸다.

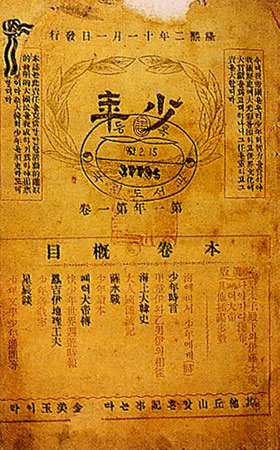

일본에서 인쇄 기술을 배우고 귀국한 최남선은 1908년 오늘날 본격적인 청년교양잡지의 효시인 《소년》을 창간했으며, 이후에도 《붉은 저고리》 《새별》 《아이들 보이》 《청춘》 등의 잡지를 계속 창간했다. 1922년 9월 3일 조선 최초의 시사주간지 《동명》을 창간했고, 2년 뒤인 1924년 3월 31일에 《시대일보》를 창간했다. 편집국장 진학문, 정치부장 안재홍, 사회부장 염상섭으로 진용을 짠 《시대일보》는 한때 《조선일보》 《동아일보》와 함께 3대 민간지 대열에 오를 정도로 인기가 높았다.

최남선은 ‘한글’과 ‘어린이’라는 순우리말도 창안했다. 사람들이 저마다 ‘우리글’ ‘국문’ ‘언문’ ‘조선글’ ‘배달글’ ‘정음’ 등 다르게 부를 때 《아이들 보이》(1913년 10월호)에서 우리말을 처음 ‘한글’이라고 이름 붙임으로써 한글을 탄생시켰다. 《청춘》 창간호(1914년 10월)에는 시 ‘어린이 꿈’을 게재해 방정환이 1920년 《개벽》지에 발표한 ‘어린이 노래’보다 6년이나 앞서 ‘어린이’라는 단어를 사용했다.

해방 후 반민특위 끌려가

최남선은 1928년 10월 조선총독부의 역사 왜곡 기관인 조선사편찬회에 촉탁 편수위원으로 들어가 조선 지성계에 파문을 일으켰다. 변절이라는 비난과 함께 단군(檀君)을 역사적 사실로 정립시키는 데 역할을 했다는 평가도 있다. 이후 총독부 중추원 참의를 지냈고 만주국의 기관지 《만선일보》의 고문과 만주국의 엘리트 양성기관인 건국대 교수로 근무했다.

결국 해방 후 반민특위에 끌려가는 수모를 당했다. 6·25사변 당시 큰딸은 인민군에게 피살되고 사위는 납북되었다. 서울대 의대 교수던 큰아들은 의용군으로 징집되었다가 전쟁 중 병사하고 막내아들은 월북했다.(참고·인용=전 10권으로 기획된 김정형의 《20세기 이야기-1910년대》)

본지는 육당 선생의 인간적 면모를 알 수 있는 3편의 글을 소개한다.

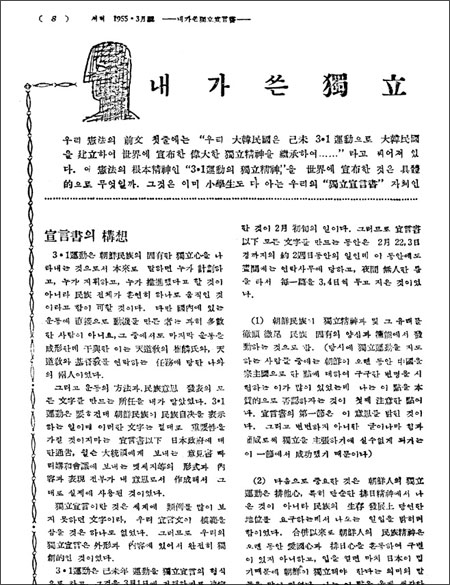

첫 번째 글은 1955년 《새벽》 3월호에 실린 ‘내가 쓴 독립선언서’다. 선언서를 기초하던 29세 청년의 이야기다. 일화가 처음으로 등장한다.

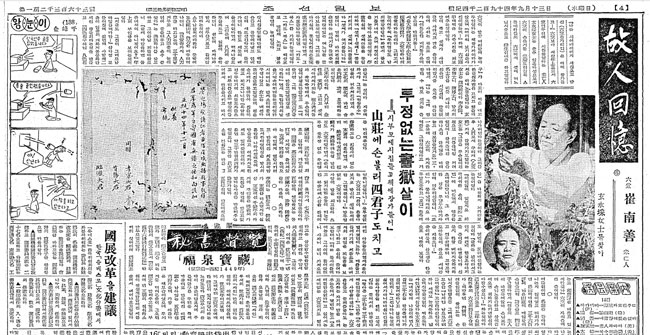

두 번째 글은 《조선일보》 1961년 9월13일자에 실린 ‘故人回憶-육당 최남선 미망인 현영채(玄永埰) 여사를 찾아’라는 제목의 기사다. 현 여사의 “나는 시어버이에게 시집오고, 육당은 책에 장가들었다”는 말이 울림을 준다.

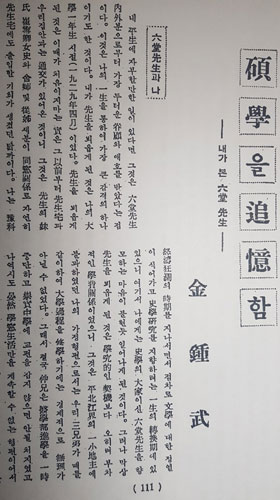

세 번째 글은 육당의 제자인 김종무(金鍾武·작고·서울대 문리대 교수)의 회고다. 1958년 《사상계》 3월호에 게재된 글이다. 명예와 공리에 전혀 관심이 없고, ‘가는 자는 쫓지 않고 오는 사람은 막지 않는다’는 육당의 인생관이 기록돼 있다.

일부 문장과 단어를 현대어 표기에 맞게 고쳤음을 밝혀둔다. 또 긴 문장은 읽기 도움을 위해 행갈이를 했다.

내가 쓴 獨立宣言書

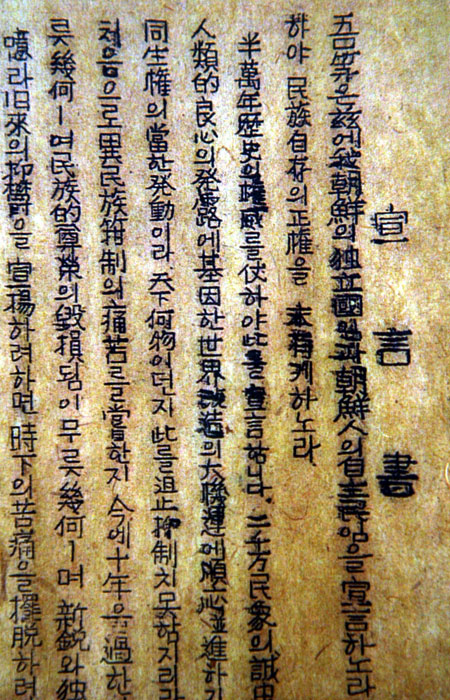

우리 헌법의 전문 첫줄에는 “우리 대한민국은 기미(己未) 3·1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여…”라고 쓰여 있다. 이 헌법의 근본정신인 “3·1운동의 독립정신”을 세계에 선포한 것은 자체적으로 무엇일까. 그것은 이미 소학생도 다 아는 우리의 “독립선언서” 자체인 것이다. 이 위대한 민족의 문장은 당시 29세 청년이던 육당(六堂) 최남선(崔南善)씨가 일본집의 뒷방에서 광고용지 뒤에 깨알같이 초안한 비밀문서였던 것이다. 이에 이 대(大)문장과 대정신을 창작한 최남선씨로부터 집필 당시의 그 구상과 일화를 듣고, 다시 한 번 선언서를 음미함으로써 이번 37회 3·1절을 뜻깊게 맞이하자.

宣言書의 構想

3·1운동은 조선 민족의 고유한 독립심을 나타내는 것으로서, 본래로 말하면 누가 계획하고 누가 지휘하고 누가 추진했다고 할 것이 아니라, 민족 전체가 혼연(渾然)히 하나로 움직인 것이라고 함이 가(可)할 것이다. 다만 국내에 있는 운동에 직접으로 동기를 만든 자는 과히 다수한 사람이 아니요, 그중에서도 마지막 운동을 형성한 데 간여(干與)한 이는, 천도교의 최린(崔麟·독립운동가·1878~?-편집자 註)씨와 천도교와 기독교를 연락하는 임무에 당한 나와의 양인(兩人)이었다.

그리고 운동의 방법과 민족의사(意思) 발표의 모든 문자를 만드는 소임을 내가 맡았었다.

3·1운동은 요컨대 조선 민족이 민족 자결을 표시하는 일이매, 이러한 문자는 절대로 중요성을 가질 것이지마는, 선언서 이하 일본 정부에 대한 통고(通告), 윌슨 대통령에게 보내는 의견서, 파리 구화회의(媾和會議·강화회의-편집자 註)에 보내는 메시지 등의 형식과 내용과 표현 전부가 내 의사로서 작성해서 그대로 실제에 사용된 것이었다.

독립선언이란 것은 세계에 유례를 많이 보지 못하던 문자이라, 우리 선언문이 모범을 삼은 것은 하나도 없었다. 그러므로 우리의 독립선언은 외형과 내용에 있어서 완전히 독창적인 것이었다.

3·1운동은 기미년(己未年) 운동을 독립선언의 형식으로 하고, 그것을 3월 1일에 거행하기로 결정한 것이 2월 초순의 일이다.

그러므로 선언서 이하 모든 문자를 만드는 동안은 2월 22, 23일경까지의 약 2주일 동안의 일인데, 이 동안에도 주간에는 연락사무에 당하고, 야간 무인(無人)한 틈을 타서 매일(每一) 편을 3, 4일씩 두고 지은 것이었다.

(1) 조선 민족의 독립정신 및 그 유래를 철두철미 민족 고유의 양심과 권능에서 발동하는 것으로 함. 당시에 독립운동을 지도하는 사람들 중에는, 조선이 오랫동안 중국을 종주국으로 한 점에 대하여 구구한 변명을 시험하는 이가 많이 있었는데, 나는 이 점을 본질적으로 부인하자는 것이 첫째는 주의한 점이다.

선언서의 제1절은 이 의사를 밝힌 것이다. 그리고 변변하지 아니한 글이나마 힘과 권위로서 독립을 주장하기에 실수 없게 되기는 이 일절에서 성공했기 때문이다.

(2) 다음으로 중요한 것은 조선의 독립운동은 배타심(排他心), 특히 단순한 배일(排日)정신에서 나온 것이 아니라, 민족의 생존 발전상 당연한 지위를 요구하는 데서 나오는 일임을 밝히려 함이었다. 합병 이래로 조선인의 민족정신은 오랫동안 애국심과 배일심을 혼동하여 구별이 있지 아니하고, 입을 열면 마치 일인이 밉기 때문에 조선이 독립해야 한다는 의미의 말들을 많이 하였다.

나는 이 점을 옳게 생각하지 아니하고, 얼른 말하면 일본이 우리에게 잘해 주고 우리를 예뻐할지라도 그 때문에 조선인의 독립정신이 조금이라도 손상되거나, 조선이 일본에 대한 정치적 불만이 완화되지 아니할 것을 역설하여 왔다. 제2절 이하에 일본과의 관계를 비교적 부드러운 문자로 표현한 것은 이 까닭이다.

(3) 나는 조선인의 독립운동은 조선인 독자의 이기적 동기에서 나오는 것이 아니라, 동양 전체에 평화 내지 세계 역사의 추세(趨勢·세상이 되어가는 형편-편집자)에 비추어서 불가결한 것이요, 타당성의 것임을 주장하려 하였다. 한국의 병합은 중국인의 위의심(危疑心)을 유발해서 동양 평화의 파괴가 여기서 시작되고, 1면에서는 권력의 체제로부터 도의의 기구로 화(化)하려는 인류 진보상의 일대오점인 것을 주장했다.

이 점은 적어도 동양 기타의 정세에 대하여 약간 예언적 의미를 가졌다고 볼 것이다.

(4) 조선인의 독립운동은 한때의 감정으로 일어났다가 꺼질 것이 아니라, 그 목적을 완수하기까지는 언제까지나 지속될 성질의 것임을 밝혔다.

파리 구화회의가 세계 평화의 신기구를 성공적으로 처리하거나 말거나, 이번 기회에 조선 독립이 실현되거나 말거나 이를 묻지 말고, 조선의 불합리한 정치적 지위가 개정(改正)되기까지는 어디까지고 조선인의 독립운동이 줄기차게 진행될 것을 굳세게 주장했다. 선언서 가운데에 ‘양심이 오등(吾等)과…’한 것이 그것이다. 그리고 최후에 ‘착수가 곧 성공이라’ 함도 이 의미에서 나온 말이다.

이상의 네 가지 조건이 선언서를 기초(起草)하는 동안에 항상 주의하여 어그러지지 않기를 기약한 것이었다.

宣言書의 逸話

내가 독립선언서를 쓴 때는 29세의 청년 시절이었다.

나는 종이에 대하여 극히 애중(愛重)하고, 나삐 말하면 인색하다고 할 버릇이 있다. 그러므로 신문지와 함께 배달이 되는 광고용 전단과 같은 것을 일일이 모아두고, 대소에 응해서 혹 한 장 두 장씩을 내어 쓰는 것이 상사(常事)였다.

독립선언서 이하 그에 부수되는 모든 문자도 이러한 광고지의 배후에 기초했던 것인데, 일본 정부에 통고하는 문자는 장문이므로 광고지 여러 장을 연계해 쓰고, 독립선언서도 4, 5장(杖)의 광고지를 풀로 붙여 초지(草紙·글을 초 잡아 적는 데 쓰는 종이-편집자 註)로 사용하였었다.

그것을 항아리에 넣어서 지하에 묻어두었다가 재옥(在獄) 3~4개월 후에 나와서 내어보니, 우수가 침투해서 반은 썩고 반은 덩어리져서 문자를 변별할 수 없이 되었었다. 그나마도 1·4후퇴 후 전화(戰禍)에 없어지고 말았다.

문자의 기술과 같은 것은 대개 야간을 이용하고, 또 그중에서도 비밀을 요하는 것은 타인이 생각하지 못할 처소를 빌려 쓰기도 했다.

독립선언서 이하의 모든 문자는 신중에 신중을 기(期)하고, 비밀을 지킬 필요로부터 근린(近隣)의 어느 일본인(小澤) 집 중학생의 공부방을 상당한 동안 차용하여 아무도 모르게 원만히 작성을 하였던 것이다.

▲출처=1955년 《새벽》 3월호

故人回憶

육당 최남선 미망인 현영채(玄永埰) 여사를 찾아

투정 없는 서옥(書獄)살이

시부모에 시집들고 책에 장가들어

山莊에 손 불러 사군자도 치고

“나는 시어버이에게 시집오고 당신(六堂을 가리킴)은 책에 장가들고…” 육당보다 세 살 연상으로서 육당 열두 살에 시집왔었다는 미망인 현영채(玄永埰) 여사는 춘추 일흔다섯으로서 육당이 숨을 거둔 종묘(宗廟) 들입 골목 스물네 칸 집의 고가(古家)에서 셋째 며느님 시중으로 여생(餘生)살이를 하고 있었다.

육당이 항상 머리맡에 두었었다는 책장 가까이 다가앉으며 “역겨워 보기 싫은 사진이었는데…” 하며 육당 회갑 때 찍은 가족사진을 펴 보여주는 것이었다.

맏이 죽고 셋째가 사변 통에 사라지고 딸은 총 맞아 죽어 사위는 북으로 잡혀가 “이 든든한 네 기둥 가운데 남은 것 단 한 기둥…”.

서울대학교 의과대학 소아과의 최한웅(崔漢雄) 교수가 육당 단 하나의 핏줄이라는 것이다. 그리고서 눈이 어두워 “우리 영감도 남의 영감만 같다” 하면서 돋보기를 꺼내어 쓰며 의젓이 사진을 눈 박아 보는 것이었다. 작고(作故)하실 때 셋째 아들을 못 잊어 하며 “셋째! 셋째!” 중얼거리기에 셋째 며느리를 불러다 “셋째가 여기 왔습니다” 했더니 멍하니 바라본 채 운명(殞命)했다는 이야기를 들려주며 옆에 앉아 있는 며느리를 돌아보는 것이었다. 그리고 돌아가실 때 못 잊어 한 것은 미완성(未完成)의 역사사전이었다면서 그 자료를 담아두었던 ‘카드 박스’를 가리키는 것이었다. 그 ‘카드 박스’는 책상보로 덮인 채 노랗고 붉은 꽃병이 놓여 있었다.

○

갓 시집왔을 때만 해도 책만을 들고 글방에 다녔고 열네 살 때 새로 생긴 학교에 들어가더니 한 달도 채 못 되어 배울 것이 없다면서 뛰쳐나왔으며 그 이듬해 8월에 상투를 자르고 일본에 유학하더니 섣달에 빠져나와 다시 상투를 기르고 들어앉더라는 것이다.

스무남 살이라 한다. 뜻밖에도 금강산에 차력(借力)을 배우려 떠났더니 “장안사(長安寺)까지 인력거를 타고 갔는데 30리 남겨두고 그 인력거꾼이 눈이 멀어 꾼을 태우고 손수 끌었다”는 일화 하나를 갖고 그 이튿날 되돌아왔다. “글쎄, 막말을 하면 몹쓸 녀석이 아니겠어요?” 연상의 부인 품을 보이는 것이었다.

“지금도 그 집이 그대로 남아 있습데다만…” 삼각정(三角町) 모퉁이 집에 살던 때 사랑채 2층에 일종의 개화계몽문화단체인 광문회(光文會)라는 것을 만들고 “사색(四色) 친구 아닌 팔색(八色) 친구”가 다 모여 책을 내고 한글 철자법을 고치고 했을 때 처음 아내 노릇을 했다는 현 여사는 주시경(周時經)이나 이춘원(李春園), 이 박사니 남 박사니 당시의 명사들을 비롯 괴나리봇짐을 멘 시골 선비 할 것 없이 밥시중, 옷시중 다 들었다면서 “나는 그때 굉장한 수라도 생기는 줄 알았다”는 것이다. 지금에 와서야 그것이 ‘굉장한 수’였음이 뉘우쳐진다면서 우리 문화의 개화(開化)에 바친 숨은 내조의 공(功)에 흐뭇해하는 것이었다.

기미년 이듬해 8월부터 김성수(金性洙), 송진우(宋鎭禹), 그리고 셋째 시아저씨가 되는 최두선(崔斗善)씨 등과 숙덕숙덕해서 무슨 일이 일어날 걸로만 알았고 또 “내 알기엔 그때 독립선언서를 이미 만들고 있었던 걸로 생각한다”면서 독립만세의 날을 기억 속에 뒤 더듬는 것이었다. 시어머니는 만세 소리에 끌려 구경 나갔고 여사는 버선 다듬이질을 하고 있었는데 검은 순사떼가 몰려들어 집을 뒤졌고 뒤지고 나니깐 “옥양목 겹두루마기에 쇠똥 모자를 쓰고 미투리를 신은” 영감이 들어와서 안심을 시키고 다시 나가버렸다는 것이다. 그 이틀 후 인질(人質)로써 구리개(을지로)까지 잡혀가기도 했었다는 현 여사는 “그분은 무슨 일이건 겉으로 이름을 내길 꺼려했었어…. 잡지를 내건 글을 하나 쓰건 알속 일은 다해놓고 겉 보임을 않거든.”

3·1운동에 육당이 차지한 역할도 그런 것이었다고 거듭 다짐해주었다.

○

춘원하고 친한 사이였는데 본처와 이혼하면서부터 절교하다시피 했고 최린(崔麟)씨가 이혼하려는 걸 말린 것도 육당이었다면서 “음식 투정, 옷 투정 없는 우리 영감”을 다정하게 뇌까려보는 것이었다.

“이런 일이 있었지요. 외국의 귀한 손이 조선호텔에 머물면서 영감을 초대했더랍니다. 그 추레한 검은 두루마기 차림에 검은 무명 두루마기 차림에 미투리 신발이니 ‘뽀이’가 쫓아냈대지 뭐요. 아무 말도 못 하고 ‘호텔’ 한쪽에 멍하니 섰었다니…” 옷투정 없는 육당이고 “찬이 좀 좋아보지요. 당신이 성내는 적이란 그런 때뿐이니…” 밥투정 없는 육당이란다.

사랑에 발을 괴고 앉아 쓰고 읽기만 하는 통에 티눈 박인 복숭아 뱃살을 한 해에도 몇 번씩 도려내곤 했다는 것이다. “글 하는 분이라서 그런지 여편네 헝겊 조각 아끼듯 종이를 아꼈습니다. 신문지 한 장 버리지 못하게 하고 열두 살 때부터 꼬박꼬박 모아둔 것이 광으로 서너 광을 채웠으니….”

종이 때문에 산 고생을 한숨으로 내뿜어 보였다.

어린 아들놈들의 형제 싸움이 벌어졌던 어느 하루 매를 들고 들어가기에 처음으로 아버지의 위엄을 펴는 꼴을 보겠구나 하고 유심히 들여다보았더니 “뭘 둘 사이를 떼어놓고 그 사이에 들어앉더니 사과니 뭐니 가져오래 놓고 화해연(和解宴)을 베풀고 있지 않겠나.” 육당이 자식을 대하는 품이었다.

○

여름철이면 명찰(名刹)을 돌아다니는 게 일이었고 더위가 가면 낙산(洛山)에 마련한 3600평의 넓은 산장(山莊)에 매일같이 손님을 청해 시(詩)를 읊고 사군자(四君子)를 쳤다면서 “웬 놈의 주인이 아랫목에 앉아 손님보다 더 손님 노릇을 하고 상이 들어오면 권하기는커녕 당신이 다 잡수셨으니…” 하는 것이다. 기미독립선언으로 3년을 복역(服役)한 후의 육당의 소일(消日) 모습이다. 해방 후엔 서재(書齋)에 묻혀 끊임없이 찾아드는 손님 시중만 했을 뿐 그때의 육당 모습을 “남처럼 남으로부터 들어왔다”고 말한다. 살림 붙이 하나 제대로 놓지 못하고 넓은 대청방 할 것 없이 책으로 뒤 쌓인 서옥(書獄)에서 살았다는 현 여사는 “내가 밖에 나들이를 하면 〈집에 3000석을 깔아줄 테니까 집에 있어 달라〉고 붙들기 마련인데…” 그건 나다니는 것이 싫어서가 아니라 마실 나간 집의 젊은 사람들을 괜히 고생시킨다는 뜻에서의 만류란다. “깔아준 3000석은 3000권의 책들인 것을…” 그만큼 “무섭게 사람을 아꼈다”는 육당을 붙들고 골패를 놀아도 놀고자 하는 자기의 맘을 아껴주는 뜻에서 몇 번만 놀고 ‘오래 할 맘은 없다’고 일어서는 재미없는 육당이기도 했다는 것이다. 사변 통에 쏟아져 나온 헌 책을 사 모으려 돌아다녔고 남산 약수터니 파고다 공원을 거닐며 세론(世論)을 들었으며 풍으로 4년을 누워 계셨을 때만도 수십 권이 되는 이조실록(李朝實錄)을 통독(通讀)하셨다면서 “이른 아침의 독경(讀經)소리에 온 식구가 잠을 깨곤 했다”고 현 여사는 육당이 거처한 방을 들여다보며 뇌까리는 것이었다.

손자 하나가 집을 지키고 있는 동안에 한 침장이가 복학(腹瘧)침을 놓고 가더니 그 길로 숨을 못 쉬고 말았다면서 “당신이 누워 계셨을 때 별의별 침장이, 뜸장이가 다 드나들었지요. 자기네들이 육당을 나수었다(낫게 하다-편집자 註)면 크게 매명(賣名)이 되기 때문에 돈도 받지 않은 채 드나들었으니…” 맏 자제, 둘째 자제에게 의학(醫學)을 공부시켜 박사를 만들어놓고 또 외딸 하나마저 역시 의사에게 에워놓은 당대의 태학(泰學)이 의학의 음지(陰地)에서 숨을 거둔 것이다.

○

‘다이아몬드 게임’판을 옆에 두고 심심하면 혼자 놓는다는 현 여사는 배자를 입고 찍은 육당의 유영(遺影·고인의 초상화나 사진-편집자)을 또다시 들여다보며 “굉장한 곱슬머리라 머리고 수염이고 길구어 놓으면 어찌나 엉성한지…” 삭발로 평생을 보낸 고인이 머리 길렀던 한때를 회억(回憶)해보는 것이었다. 집을 나오는 사랑채 뜰 앞에 고인이 풍으로 누웠을 때 쓰던 이동(移動) 손수레가 놓여 있는 것을 어루만져 보고 “저걸 타고 화신(和信)하고 신신백화점을 구경하셨겠지…” 하며 다시 회억에 잠기는 것이었다.

▲출처=《조선일보》 1961년 9월13일자 4면

석학(碩學)을 추모함

- 내가 본 六堂 先生 -

김종무(金鍾武)

내가 선생을 봬온 것은 선생의 혹년(惑年·마흔-편집자 註) 이후이기에 청소년 시절은 잘 모르지만 약관(弱冠) 열다섯에 일본에 유학생단장으로 유학하게 되고 또 당시 유학생들이 대부분 성년이요 연배라는 것과 또 풍습이 다르고 모든 것이 생소한 이 방에서 중책을 맡게 되었었다는 것은 선생의 위인을 넉넉히 짐작할 수 있다. 당시 유학생들이 간간히 고의(故意) 아닌 실수가 있었던 모양인지 선생의 술회(述懷)의 일단(一端)으로 그때 어떤 연배자가 ‘요시하라’에서 사면발니를 옮아가지고 와서 곤란했었다는 이야기도 있었다. 선생의 웅심과 패기는 조도전(早稻田·와세다대-편집자 註) 중퇴로도 알 수 있지마는 혹년 이후의 선생의 태도는 이때까지 사업에는 빚만 남기고 모든 쓰라린 세기적 고초를 겪은 관계도 있겠지마는 한편으로는 불도(佛道)에 깊은 포부를 가지고 박석전(朴石顚) 같은 도인(道人)과 상종하던 영향도 없지 않을 것으로 가는 사람을 쫓지 않고 오는 사람을 막지 않는 담담한 심정같이 보였다.

세기적 고초, 道人과 상종

이러한 점에서 혹시 선생에게 구심력(求心力)을 기대하는 사람이 있었다면 일방적으로 실망과 불만을 느꼈을 것이다. 반면에 선생을 찾아오는 사람은 누구나를 막론하고 막는 일이 없어서 식객은 언제나 한두 명은 떨어지는 날이 없었고 학문상 지도를 받으러 오는 사람, 의견을 구하러 오는 사람, 일인(日人) 교수, 한국 학생, 남녀노소, 각계 각층으로—국역식으로 사서삼경에 새로운 해석을 붙였다는 양주(楊州) 최 노인, 이후원(李厚源·16세기 조선 후기 이조판서, 우의정 등을 역임한 문신-편집자 註) 공을 위하여 우재(迂齋·이후원의 호-편집자 註) 기년(紀年)을 적는다는 이가촌(李家村) 부자, 이루 헤아릴 수가 없었다. 그러나 선생은 누구나 다 같이 관후(寬厚)하게 대하고 무슨 의견이든지 학설이든지 다 친절히 웅대하고 인품과 귀천은 아랑곳하는 바 아니었다.

선생은 다만 자기 본래의 학구와 저술에만 전념하였을 뿐 그 밖의 세상사는 뜬구름과 같았었다. 그러면서도 남의 청탁은 거절을 못 하는 성품이어서 심지어는 어떤 이의 학점 관계 소논문까지도 적어주는 것을 보았으니 그것은 〈도화편(桃花篇)과 춘향전의 비교연구〉였다. 이런 것은 내가 선생을 위하여 변해(辨解)하는 것같이 보일 것이나 나는 다음의 사례를 들어보기로 하겠다.

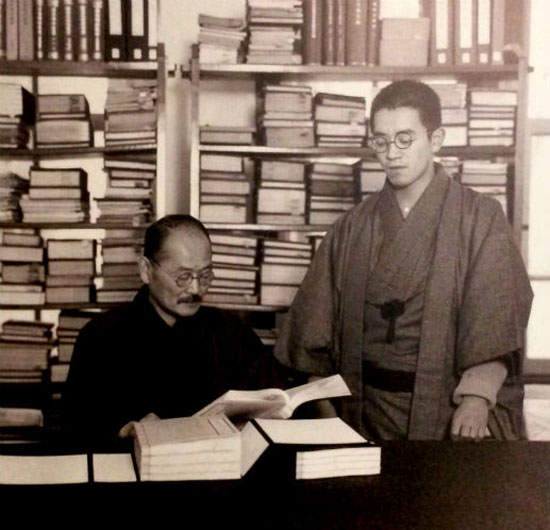

후지쓰카 교수와의 오랜 인연

1930년대 경성제대 문과에 몇몇 저명한 박사와 교수가 있었는데 개중에 등총린(藤塚鄰·후지쓰카 지카시-편집자 註) 교수도 쟁쟁한 이로 특히 완당(阮堂·추사 김정희-편집자 註)을 연구하고 완당을 통해서 한청(韓淸) 간 문화교류의 새로운 면을 밝힌 사람인데 육당 선생에게 자주 찾아오고 선생을 극진히 예우하고 선생에게서 《용감수경(龍鑑手鏡)》(10세기 거란의 승려 행균[行均]이 편찬한 한자 자전[字典]-편집자 註)을 빌려다가 영인본을 작성하고 그 외에도 선생과 학문상으로 접촉이 긴밀하였던 것이다.

그런데 선생께서 모모 인사들의 청탁으로 한말에 내탕금을 관리하던 이용익(李容翊)이 24만원(?)의 거금을 일본 제일은행에 예치하였다는데 이의 확증만 얻으면 제일은행에 청구하여 가지고 육영사업에 충당한다는 계획을 세우게 되었던 것이다.

그래서 이 사실을 조사하려면 부득불 한말의 여러 개문서(介文書)와 기록 문헌을 상고하는 수밖에 없었고 또 여기에는 성대(城大·경성제국대학. 지금의 서울대학교-편집자 註)도서관을 이용하지 않을 수 없었던 것이다. 그런데 성대도서관에서 특별히 학외인으로서 도서를 관람하려면 성대 교수의 보증과 추천이 필요하게 되므로 선생께서는 특별열람에 필요한 보증인으로서 제일 먼저 등총 교수를 찾아가서 특별도서 열람 추천 건을 부탁하였더니 등총 교수는 뜻밖에도 과히 좋지 않은 낯빛으로 “나는 대소사를 막론하고 매번 육당 선생을 찾아가서 뵈었는데 선생은 이런 중대한 일을 타인을 심부름시킨다는 것은 다소 예의에 어긋나는 일이 아니냐”고 말하는 것이었다. 그래서 나는 등총 교수에게 “기왕 당신이 육당 선생을 존경하는 터이라면 모처럼 육당 선생의 소청이니 도와드리면 좋지 않으냐, 하여튼 나는 물러가서 당신의 감상을 그대로 복명하겠노라”고 말하고 돌아와서 선생께 말씀한즉 “허어, 그 친구가 자기는 나를 여러 차례 예방하였는데 내가 한 번도 답례를 하지 않았으므로 섭섭히 생각하는 모양이로군” 하시고 대번에 두루마기를 입고 나의 뒤를 따라 등총 교수 댁을 찾아가서 (불과 200m 정도였음) 미안하다는 뜻을 말하게 되었다.

그때 등총 씨는 막상 선생을 비난해놓고서도 급기야 선생이 직접 찾아오고 보니 미안하고 부끄러워서 안절부절을 하고 어떻게 응대할지를 몰라서 쩔쩔매는 터이었다. 그러나 선생은 그뿐으로 새삼스럽게 추천을 부탁하지도 않고 등총 씨도 선생이 오셨으니 해드리겠다고 자진해서 말을 낼 수도 없었고 또 선생은 등총 씨가 아니라도 다른 교수나 그 밖의 길도 없지 않은 터이었지마는 달리 교섭도 안 하였고 20만원의 거금이 제일은행에 썩어나든지 않든지 간에 그만 단념하고 마는 것이었다.

참말로 행운유수(行雲流水)와 같은 담담한 심경이었다. 이와 같은 거대한 포부와 기획에 대해서도 순식간에 헌신짝같이 차버리던 터로 그 밖의 명예와 공리의 내용은 전혀 관심사가 아니었다. 만일 선생이 다소라도 명예욕과 공리심이 있었다면 당시는 선생이 조선사편수회에 관여하여 일인들도 각별히 선생을 예우하던 터라 선생에게 여러 가지의 기회가 있었을 것이다.

그러나 선생은 권문이나 세가에 꿈에라도 찾아가기는커녕 통하려는 생각조차 없었던 것이다. 이러한 점을, 밝혀보려는 그 자체가 선생에게 도리어 우스운 일이요 실례가 되는 것인지도 모를 것이다. 바로 이웃 간에 사는 (양사골과 충신동 사이) 등총 교수가 수십 번을 찾아와도 한 번도 찾아가지 않는 선생이었으니 다시 더 말할 것 없는 것이다. 그러나 이것은 선생님을 무시했거나 예의를 도외시한 까닭은 아니고 위에 말한 바와 같이 가는 자는 쫓지 않고 오는 사람은 막지 않는 담담한 태도 인생관에 기인하는 것이었다.

六堂의 우정과 의리에 대한 逸話

여기에 선생의 우정과 의리에 대한 다른 일면을 엿볼 재료가 있으니 그것은 선생이 박한영(朴漢永) 대사를 위하여 《석전시초(石顚詩鈔)》를 자비로 출판하였다는 것이다. 이 석전대사는 종교의 대가로 비단 불교경전에 관해서뿐 아니라 경사(經史)는 물론 제자백가도 많이 섭렵한 분인데 나는 대사께서 김성탄(金聖嘆)이 《춘추좌전》의 ‘만초불가제(蔓草不可除)’의 새로운 해석을 붙인 것을 설명하는 것에 놀란 정도이다.

그러나 박학이면서도 작문이나 강연 같은 것은 잘 못하지마는 사율(詞律)에는 대단히 조예가 깊고 또 이 밖에 별다른 취미도 안 가진 분이었다. 육당 선생은 북으로는 백두산까지 남으로는 한라산까지 방방곡곡을 답사 탐승할 때에 언제나 석전대사와 행동을 같이 하였는데 이 대사를 위로하여 드리기 위해서 대사의 원고를 일부러 북경에 가지고 가서 특히 방송활자(仿宋活字·중국 송나라에서 목판 인쇄에 사용된 해서체로 근현대에 활판 인쇄에 사용되었다-편집자 註)로 300, 400원의 비용을 들여서 출판하였으니 이것이 《석전시초》 2권이요 이 시집에는 선생의 서문과 위당(爲堂) 정인보(鄭寅普) 선생의 ‘석전상인소전(石顚上人小傳)’이 실려 있는 것이다. 이렇듯 세사(世事)와 자신에 무관심한 분이 친구인 노사(老師)를 위해서는 이처럼 정성을 드렸다는 것은 실로 사계(斯界)의 하나의 미담인 동시에 선생이 공리와 권세를 도외시하였다는 일면을 가장 잘 알 수 있는 점이다.

종교에 있어서는 나는 선생은 어디까지나 불교인으로 생각하였다. 석전대사와 같이 운수행각을 하였고 가람순례를 하였고 선생을 뵈오면 석가모니의 6년 수행과 달마대사(達磨大師)의 면벽 9년이며 불인선사(佛印禪師)의 대갈(大喝)과 대각국사(大覺國師)의 장경(藏經)을 말씀하기에— 엄친상(嚴親喪)을 당했을 제 대사께서 송경(誦經)을 하기에— 선생은 어디까지나 불교인인 줄 알았다.

6·25 때 겪은 ‘참척’의 쓰라림

그러나 선생은 병상에서 거연히 천주교로 개종하였다. 그 동기로서는 선생께서 친히 천주교의 현실적이요 박력 있는 구제(救濟)의 힘을 설명하였지마는 또 하나는 석전대사도 갔고 또 6·25동란을 계기로 이중삼중으로 참척(慘慽·자손이 부모보다 일찍 죽음-편집자 註)의 쓰라림을 맛보게 된 데서 쇼크를 받은 원인도 있다고 본다. 선생께서는 조국의 역사를 위하여 그만큼 노력하였고 후진의 계몽을 위하여 그만큼 수고하였건마는 선생의 말로(末路)는 그와 반대로 불행하였다.

이 불행은 선생으로 하여금 인간의 생사와 영혼의 제도(濟度)에 관해서 고쳐 한번 생각게 하리만큼 심각한 것이었다. 졸필(拙筆)로 별로 준비도 없이 다만 과거 기억의 실마리 정도로 선생의 면모(面貌)의 일단이나마 그리지 못하고 그치는 것을 죄송하게 생각하며 끝으로 선생의 영전에 바친 만장(輓章)을 삼가 이에 적어 선생의 명복을 빈다. (이하 생략)

▲출처=《사상계》 1958년 3월호⊙

최남선은 1902년 일본인이 운영하는 경성학당에 입학했다. 일본어, 산수, 지리 등을 배우다가 황실 유학생으로 뽑혀 1904년 11월 일본 도쿄부립 제1중학교에 입학했다. 그러나 집안에 사정이 생겨 자퇴하고 1906년 9월 와세다대 고등사범 지리역사과에 입학했다. 이번에는 1907년 3월 일본 학생들이 조선 국왕을 모독하는 모의국회 사건에 항의하다 10여 명의 다른 유학생들과 함께 자퇴했다. 일본 유학 시기에 최남선은 두 살 위인 홍명희의 하숙집에 드나들었는데, 그곳에서 두 살 아래인 이광수를 만났다. 세 사람은 ‘도쿄 삼재(三才)’로 불렸다.

일본에서 인쇄 기술을 배우고 귀국한 최남선은 1908년 오늘날 본격적인 청년교양잡지의 효시인 《소년》을 창간했으며, 이후에도 《붉은 저고리》 《새별》 《아이들 보이》 《청춘》 등의 잡지를 계속 창간했다. 1922년 9월 3일 조선 최초의 시사주간지 《동명》을 창간했고, 2년 뒤인 1924년 3월 31일에 《시대일보》를 창간했다. 편집국장 진학문, 정치부장 안재홍, 사회부장 염상섭으로 진용을 짠 《시대일보》는 한때 《조선일보》 《동아일보》와 함께 3대 민간지 대열에 오를 정도로 인기가 높았다.

최남선은 ‘한글’과 ‘어린이’라는 순우리말도 창안했다. 사람들이 저마다 ‘우리글’ ‘국문’ ‘언문’ ‘조선글’ ‘배달글’ ‘정음’ 등 다르게 부를 때 《아이들 보이》(1913년 10월호)에서 우리말을 처음 ‘한글’이라고 이름 붙임으로써 한글을 탄생시켰다. 《청춘》 창간호(1914년 10월)에는 시 ‘어린이 꿈’을 게재해 방정환이 1920년 《개벽》지에 발표한 ‘어린이 노래’보다 6년이나 앞서 ‘어린이’라는 단어를 사용했다.

해방 후 반민특위 끌려가

|

| 독자 6명으로 시작한 14전짜리 대한민국 최초의 잡지 《少年》의 표지. 1908년 11월 최남선이 발행했다. |

결국 해방 후 반민특위에 끌려가는 수모를 당했다. 6·25사변 당시 큰딸은 인민군에게 피살되고 사위는 납북되었다. 서울대 의대 교수던 큰아들은 의용군으로 징집되었다가 전쟁 중 병사하고 막내아들은 월북했다.(참고·인용=전 10권으로 기획된 김정형의 《20세기 이야기-1910년대》)

본지는 육당 선생의 인간적 면모를 알 수 있는 3편의 글을 소개한다.

첫 번째 글은 1955년 《새벽》 3월호에 실린 ‘내가 쓴 독립선언서’다. 선언서를 기초하던 29세 청년의 이야기다. 일화가 처음으로 등장한다.

두 번째 글은 《조선일보》 1961년 9월13일자에 실린 ‘故人回憶-육당 최남선 미망인 현영채(玄永埰) 여사를 찾아’라는 제목의 기사다. 현 여사의 “나는 시어버이에게 시집오고, 육당은 책에 장가들었다”는 말이 울림을 준다.

세 번째 글은 육당의 제자인 김종무(金鍾武·작고·서울대 문리대 교수)의 회고다. 1958년 《사상계》 3월호에 게재된 글이다. 명예와 공리에 전혀 관심이 없고, ‘가는 자는 쫓지 않고 오는 사람은 막지 않는다’는 육당의 인생관이 기록돼 있다.

일부 문장과 단어를 현대어 표기에 맞게 고쳤음을 밝혀둔다. 또 긴 문장은 읽기 도움을 위해 행갈이를 했다.

내가 쓴 獨立宣言書

우리 헌법의 전문 첫줄에는 “우리 대한민국은 기미(己未) 3·1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여…”라고 쓰여 있다. 이 헌법의 근본정신인 “3·1운동의 독립정신”을 세계에 선포한 것은 자체적으로 무엇일까. 그것은 이미 소학생도 다 아는 우리의 “독립선언서” 자체인 것이다. 이 위대한 민족의 문장은 당시 29세 청년이던 육당(六堂) 최남선(崔南善)씨가 일본집의 뒷방에서 광고용지 뒤에 깨알같이 초안한 비밀문서였던 것이다. 이에 이 대(大)문장과 대정신을 창작한 최남선씨로부터 집필 당시의 그 구상과 일화를 듣고, 다시 한 번 선언서를 음미함으로써 이번 37회 3·1절을 뜻깊게 맞이하자.

宣言書의 構想

|

| 3ㆍ1운동으로 옥고를 치르던 무렵의 육당 최남선. 사진제공=나남 |

그리고 운동의 방법과 민족의사(意思) 발표의 모든 문자를 만드는 소임을 내가 맡았었다.

3·1운동은 요컨대 조선 민족이 민족 자결을 표시하는 일이매, 이러한 문자는 절대로 중요성을 가질 것이지마는, 선언서 이하 일본 정부에 대한 통고(通告), 윌슨 대통령에게 보내는 의견서, 파리 구화회의(媾和會議·강화회의-편집자 註)에 보내는 메시지 등의 형식과 내용과 표현 전부가 내 의사로서 작성해서 그대로 실제에 사용된 것이었다.

독립선언이란 것은 세계에 유례를 많이 보지 못하던 문자이라, 우리 선언문이 모범을 삼은 것은 하나도 없었다. 그러므로 우리의 독립선언은 외형과 내용에 있어서 완전히 독창적인 것이었다.

3·1운동은 기미년(己未年) 운동을 독립선언의 형식으로 하고, 그것을 3월 1일에 거행하기로 결정한 것이 2월 초순의 일이다.

그러므로 선언서 이하 모든 문자를 만드는 동안은 2월 22, 23일경까지의 약 2주일 동안의 일인데, 이 동안에도 주간에는 연락사무에 당하고, 야간 무인(無人)한 틈을 타서 매일(每一) 편을 3, 4일씩 두고 지은 것이었다.

|

| 1955년 《새벽》 3월호에 실린 최남선의 ‘내가 쓴 독립선언서’. |

선언서의 제1절은 이 의사를 밝힌 것이다. 그리고 변변하지 아니한 글이나마 힘과 권위로서 독립을 주장하기에 실수 없게 되기는 이 일절에서 성공했기 때문이다.

(2) 다음으로 중요한 것은 조선의 독립운동은 배타심(排他心), 특히 단순한 배일(排日)정신에서 나온 것이 아니라, 민족의 생존 발전상 당연한 지위를 요구하는 데서 나오는 일임을 밝히려 함이었다. 합병 이래로 조선인의 민족정신은 오랫동안 애국심과 배일심을 혼동하여 구별이 있지 아니하고, 입을 열면 마치 일인이 밉기 때문에 조선이 독립해야 한다는 의미의 말들을 많이 하였다.

나는 이 점을 옳게 생각하지 아니하고, 얼른 말하면 일본이 우리에게 잘해 주고 우리를 예뻐할지라도 그 때문에 조선인의 독립정신이 조금이라도 손상되거나, 조선이 일본에 대한 정치적 불만이 완화되지 아니할 것을 역설하여 왔다. 제2절 이하에 일본과의 관계를 비교적 부드러운 문자로 표현한 것은 이 까닭이다.

(3) 나는 조선인의 독립운동은 조선인 독자의 이기적 동기에서 나오는 것이 아니라, 동양 전체에 평화 내지 세계 역사의 추세(趨勢·세상이 되어가는 형편-편집자)에 비추어서 불가결한 것이요, 타당성의 것임을 주장하려 하였다. 한국의 병합은 중국인의 위의심(危疑心)을 유발해서 동양 평화의 파괴가 여기서 시작되고, 1면에서는 권력의 체제로부터 도의의 기구로 화(化)하려는 인류 진보상의 일대오점인 것을 주장했다.

이 점은 적어도 동양 기타의 정세에 대하여 약간 예언적 의미를 가졌다고 볼 것이다.

(4) 조선인의 독립운동은 한때의 감정으로 일어났다가 꺼질 것이 아니라, 그 목적을 완수하기까지는 언제까지나 지속될 성질의 것임을 밝혔다.

파리 구화회의가 세계 평화의 신기구를 성공적으로 처리하거나 말거나, 이번 기회에 조선 독립이 실현되거나 말거나 이를 묻지 말고, 조선의 불합리한 정치적 지위가 개정(改正)되기까지는 어디까지고 조선인의 독립운동이 줄기차게 진행될 것을 굳세게 주장했다. 선언서 가운데에 ‘양심이 오등(吾等)과…’한 것이 그것이다. 그리고 최후에 ‘착수가 곧 성공이라’ 함도 이 의미에서 나온 말이다.

이상의 네 가지 조건이 선언서를 기초(起草)하는 동안에 항상 주의하여 어그러지지 않기를 기약한 것이었다.

宣言書의 逸話

|

| 1919년 3·1운동 당시 전국으로 배포됐던 독립선언서가 현재 고등학교 교과서에 실린 판본과는 다른 육당 최남선(1890~1957)의 초간본이었음을 입증하는 자료다. |

나는 종이에 대하여 극히 애중(愛重)하고, 나삐 말하면 인색하다고 할 버릇이 있다. 그러므로 신문지와 함께 배달이 되는 광고용 전단과 같은 것을 일일이 모아두고, 대소에 응해서 혹 한 장 두 장씩을 내어 쓰는 것이 상사(常事)였다.

독립선언서 이하 그에 부수되는 모든 문자도 이러한 광고지의 배후에 기초했던 것인데, 일본 정부에 통고하는 문자는 장문이므로 광고지 여러 장을 연계해 쓰고, 독립선언서도 4, 5장(杖)의 광고지를 풀로 붙여 초지(草紙·글을 초 잡아 적는 데 쓰는 종이-편집자 註)로 사용하였었다.

그것을 항아리에 넣어서 지하에 묻어두었다가 재옥(在獄) 3~4개월 후에 나와서 내어보니, 우수가 침투해서 반은 썩고 반은 덩어리져서 문자를 변별할 수 없이 되었었다. 그나마도 1·4후퇴 후 전화(戰禍)에 없어지고 말았다.

문자의 기술과 같은 것은 대개 야간을 이용하고, 또 그중에서도 비밀을 요하는 것은 타인이 생각하지 못할 처소를 빌려 쓰기도 했다.

독립선언서 이하의 모든 문자는 신중에 신중을 기(期)하고, 비밀을 지킬 필요로부터 근린(近隣)의 어느 일본인(小澤) 집 중학생의 공부방을 상당한 동안 차용하여 아무도 모르게 원만히 작성을 하였던 것이다.

▲출처=1955년 《새벽》 3월호

故人回憶

육당 최남선 미망인 현영채(玄永埰) 여사를 찾아

|

| 《조선일보》 1961년 9월13일자에 실린 ‘육당 최남선 미망인 현영채(玄永埰·작고) 여사를 찾아’라는 제목의 기사다. |

시부모에 시집들고 책에 장가들어

山莊에 손 불러 사군자도 치고

“나는 시어버이에게 시집오고 당신(六堂을 가리킴)은 책에 장가들고…” 육당보다 세 살 연상으로서 육당 열두 살에 시집왔었다는 미망인 현영채(玄永埰) 여사는 춘추 일흔다섯으로서 육당이 숨을 거둔 종묘(宗廟) 들입 골목 스물네 칸 집의 고가(古家)에서 셋째 며느님 시중으로 여생(餘生)살이를 하고 있었다.

육당이 항상 머리맡에 두었었다는 책장 가까이 다가앉으며 “역겨워 보기 싫은 사진이었는데…” 하며 육당 회갑 때 찍은 가족사진을 펴 보여주는 것이었다.

맏이 죽고 셋째가 사변 통에 사라지고 딸은 총 맞아 죽어 사위는 북으로 잡혀가 “이 든든한 네 기둥 가운데 남은 것 단 한 기둥…”.

서울대학교 의과대학 소아과의 최한웅(崔漢雄) 교수가 육당 단 하나의 핏줄이라는 것이다. 그리고서 눈이 어두워 “우리 영감도 남의 영감만 같다” 하면서 돋보기를 꺼내어 쓰며 의젓이 사진을 눈 박아 보는 것이었다. 작고(作故)하실 때 셋째 아들을 못 잊어 하며 “셋째! 셋째!” 중얼거리기에 셋째 며느리를 불러다 “셋째가 여기 왔습니다” 했더니 멍하니 바라본 채 운명(殞命)했다는 이야기를 들려주며 옆에 앉아 있는 며느리를 돌아보는 것이었다. 그리고 돌아가실 때 못 잊어 한 것은 미완성(未完成)의 역사사전이었다면서 그 자료를 담아두었던 ‘카드 박스’를 가리키는 것이었다. 그 ‘카드 박스’는 책상보로 덮인 채 노랗고 붉은 꽃병이 놓여 있었다.

○

갓 시집왔을 때만 해도 책만을 들고 글방에 다녔고 열네 살 때 새로 생긴 학교에 들어가더니 한 달도 채 못 되어 배울 것이 없다면서 뛰쳐나왔으며 그 이듬해 8월에 상투를 자르고 일본에 유학하더니 섣달에 빠져나와 다시 상투를 기르고 들어앉더라는 것이다.

스무남 살이라 한다. 뜻밖에도 금강산에 차력(借力)을 배우려 떠났더니 “장안사(長安寺)까지 인력거를 타고 갔는데 30리 남겨두고 그 인력거꾼이 눈이 멀어 꾼을 태우고 손수 끌었다”는 일화 하나를 갖고 그 이튿날 되돌아왔다. “글쎄, 막말을 하면 몹쓸 녀석이 아니겠어요?” 연상의 부인 품을 보이는 것이었다.

“지금도 그 집이 그대로 남아 있습데다만…” 삼각정(三角町) 모퉁이 집에 살던 때 사랑채 2층에 일종의 개화계몽문화단체인 광문회(光文會)라는 것을 만들고 “사색(四色) 친구 아닌 팔색(八色) 친구”가 다 모여 책을 내고 한글 철자법을 고치고 했을 때 처음 아내 노릇을 했다는 현 여사는 주시경(周時經)이나 이춘원(李春園), 이 박사니 남 박사니 당시의 명사들을 비롯 괴나리봇짐을 멘 시골 선비 할 것 없이 밥시중, 옷시중 다 들었다면서 “나는 그때 굉장한 수라도 생기는 줄 알았다”는 것이다. 지금에 와서야 그것이 ‘굉장한 수’였음이 뉘우쳐진다면서 우리 문화의 개화(開化)에 바친 숨은 내조의 공(功)에 흐뭇해하는 것이었다.

기미년 이듬해 8월부터 김성수(金性洙), 송진우(宋鎭禹), 그리고 셋째 시아저씨가 되는 최두선(崔斗善)씨 등과 숙덕숙덕해서 무슨 일이 일어날 걸로만 알았고 또 “내 알기엔 그때 독립선언서를 이미 만들고 있었던 걸로 생각한다”면서 독립만세의 날을 기억 속에 뒤 더듬는 것이었다. 시어머니는 만세 소리에 끌려 구경 나갔고 여사는 버선 다듬이질을 하고 있었는데 검은 순사떼가 몰려들어 집을 뒤졌고 뒤지고 나니깐 “옥양목 겹두루마기에 쇠똥 모자를 쓰고 미투리를 신은” 영감이 들어와서 안심을 시키고 다시 나가버렸다는 것이다. 그 이틀 후 인질(人質)로써 구리개(을지로)까지 잡혀가기도 했었다는 현 여사는 “그분은 무슨 일이건 겉으로 이름을 내길 꺼려했었어…. 잡지를 내건 글을 하나 쓰건 알속 일은 다해놓고 겉 보임을 않거든.”

3·1운동에 육당이 차지한 역할도 그런 것이었다고 거듭 다짐해주었다.

○

춘원하고 친한 사이였는데 본처와 이혼하면서부터 절교하다시피 했고 최린(崔麟)씨가 이혼하려는 걸 말린 것도 육당이었다면서 “음식 투정, 옷 투정 없는 우리 영감”을 다정하게 뇌까려보는 것이었다.

“이런 일이 있었지요. 외국의 귀한 손이 조선호텔에 머물면서 영감을 초대했더랍니다. 그 추레한 검은 두루마기 차림에 검은 무명 두루마기 차림에 미투리 신발이니 ‘뽀이’가 쫓아냈대지 뭐요. 아무 말도 못 하고 ‘호텔’ 한쪽에 멍하니 섰었다니…” 옷투정 없는 육당이고 “찬이 좀 좋아보지요. 당신이 성내는 적이란 그런 때뿐이니…” 밥투정 없는 육당이란다.

사랑에 발을 괴고 앉아 쓰고 읽기만 하는 통에 티눈 박인 복숭아 뱃살을 한 해에도 몇 번씩 도려내곤 했다는 것이다. “글 하는 분이라서 그런지 여편네 헝겊 조각 아끼듯 종이를 아꼈습니다. 신문지 한 장 버리지 못하게 하고 열두 살 때부터 꼬박꼬박 모아둔 것이 광으로 서너 광을 채웠으니….”

종이 때문에 산 고생을 한숨으로 내뿜어 보였다.

어린 아들놈들의 형제 싸움이 벌어졌던 어느 하루 매를 들고 들어가기에 처음으로 아버지의 위엄을 펴는 꼴을 보겠구나 하고 유심히 들여다보았더니 “뭘 둘 사이를 떼어놓고 그 사이에 들어앉더니 사과니 뭐니 가져오래 놓고 화해연(和解宴)을 베풀고 있지 않겠나.” 육당이 자식을 대하는 품이었다.

○

여름철이면 명찰(名刹)을 돌아다니는 게 일이었고 더위가 가면 낙산(洛山)에 마련한 3600평의 넓은 산장(山莊)에 매일같이 손님을 청해 시(詩)를 읊고 사군자(四君子)를 쳤다면서 “웬 놈의 주인이 아랫목에 앉아 손님보다 더 손님 노릇을 하고 상이 들어오면 권하기는커녕 당신이 다 잡수셨으니…” 하는 것이다. 기미독립선언으로 3년을 복역(服役)한 후의 육당의 소일(消日) 모습이다. 해방 후엔 서재(書齋)에 묻혀 끊임없이 찾아드는 손님 시중만 했을 뿐 그때의 육당 모습을 “남처럼 남으로부터 들어왔다”고 말한다. 살림 붙이 하나 제대로 놓지 못하고 넓은 대청방 할 것 없이 책으로 뒤 쌓인 서옥(書獄)에서 살았다는 현 여사는 “내가 밖에 나들이를 하면 〈집에 3000석을 깔아줄 테니까 집에 있어 달라〉고 붙들기 마련인데…” 그건 나다니는 것이 싫어서가 아니라 마실 나간 집의 젊은 사람들을 괜히 고생시킨다는 뜻에서의 만류란다. “깔아준 3000석은 3000권의 책들인 것을…” 그만큼 “무섭게 사람을 아꼈다”는 육당을 붙들고 골패를 놀아도 놀고자 하는 자기의 맘을 아껴주는 뜻에서 몇 번만 놀고 ‘오래 할 맘은 없다’고 일어서는 재미없는 육당이기도 했다는 것이다. 사변 통에 쏟아져 나온 헌 책을 사 모으려 돌아다녔고 남산 약수터니 파고다 공원을 거닐며 세론(世論)을 들었으며 풍으로 4년을 누워 계셨을 때만도 수십 권이 되는 이조실록(李朝實錄)을 통독(通讀)하셨다면서 “이른 아침의 독경(讀經)소리에 온 식구가 잠을 깨곤 했다”고 현 여사는 육당이 거처한 방을 들여다보며 뇌까리는 것이었다.

손자 하나가 집을 지키고 있는 동안에 한 침장이가 복학(腹瘧)침을 놓고 가더니 그 길로 숨을 못 쉬고 말았다면서 “당신이 누워 계셨을 때 별의별 침장이, 뜸장이가 다 드나들었지요. 자기네들이 육당을 나수었다(낫게 하다-편집자 註)면 크게 매명(賣名)이 되기 때문에 돈도 받지 않은 채 드나들었으니…” 맏 자제, 둘째 자제에게 의학(醫學)을 공부시켜 박사를 만들어놓고 또 외딸 하나마저 역시 의사에게 에워놓은 당대의 태학(泰學)이 의학의 음지(陰地)에서 숨을 거둔 것이다.

○

‘다이아몬드 게임’판을 옆에 두고 심심하면 혼자 놓는다는 현 여사는 배자를 입고 찍은 육당의 유영(遺影·고인의 초상화나 사진-편집자)을 또다시 들여다보며 “굉장한 곱슬머리라 머리고 수염이고 길구어 놓으면 어찌나 엉성한지…” 삭발로 평생을 보낸 고인이 머리 길렀던 한때를 회억(回憶)해보는 것이었다. 집을 나오는 사랑채 뜰 앞에 고인이 풍으로 누웠을 때 쓰던 이동(移動) 손수레가 놓여 있는 것을 어루만져 보고 “저걸 타고 화신(和信)하고 신신백화점을 구경하셨겠지…” 하며 다시 회억에 잠기는 것이었다.

▲출처=《조선일보》 1961년 9월13일자 4면

석학(碩學)을 추모함

- 내가 본 六堂 先生 -

김종무(金鍾武)

| 편집자 註 | 이 글은 ‘육당 선생과 나’ ‘선생의 문장’ 등 여러 편의 단락으로 나뉘어 있는데 그중 ‘인간 육당 선생’을 소개한다. 필자 김종무는 경성제대 사학과를 졸업하고 해방 후 서울대 문리대 교수와 경기고·경북고·수원여고의 교장을 역임했다. 《髥仙論稿》 《諸子百家》 《淸州郭門》 《名賢錄》 《論語新解》 《孟子新解》 등의 저서를 남겼다. 1991년 별세했다. 이 글에 언급된 경성제대 후지쓰카 지카시(藤塚隣·1879~1948) 교수는 추사 김정희에 대한 연구자로 손꼽힌다. 추사의 〈세한도〉(국보 180호) 등을 수집한 뒤 1944년 일본으로 귀국했으나 대가 없이 한국에 돌려줬다. 또 사후 유언에 따라 아들인 후지쓰카 아키나오(藤塚明直·1921~2006)가 추사 친필 글씨 26점, 추사와 관련된 서화류 70여 점 등 1만여 점을 과천시에 기증했다. 대한민국 정부는 후지쓰카 교수에게 국민훈장 목련장을 수여했다. |

세기적 고초, 道人과 상종

|

| 육당의 제자인 김종무(金鍾武·작고·서울대 문리대 교수)의 회고다. 1958년 《사상계》 3월호에 게재된 글이다. |

선생은 다만 자기 본래의 학구와 저술에만 전념하였을 뿐 그 밖의 세상사는 뜬구름과 같았었다. 그러면서도 남의 청탁은 거절을 못 하는 성품이어서 심지어는 어떤 이의 학점 관계 소논문까지도 적어주는 것을 보았으니 그것은 〈도화편(桃花篇)과 춘향전의 비교연구〉였다. 이런 것은 내가 선생을 위하여 변해(辨解)하는 것같이 보일 것이나 나는 다음의 사례를 들어보기로 하겠다.

후지쓰카 교수와의 오랜 인연

|

| 경성제대 후지쓰카 지카시 교수와 그의 아들 후지쓰카 아키나오. 후지쓰카 교수는 〈세한도〉 등 추사 김정희의 작품 1만여 점을 한국에 대가 없이 사후 기증했다. 사진제공=추사박물관 |

그런데 선생께서 모모 인사들의 청탁으로 한말에 내탕금을 관리하던 이용익(李容翊)이 24만원(?)의 거금을 일본 제일은행에 예치하였다는데 이의 확증만 얻으면 제일은행에 청구하여 가지고 육영사업에 충당한다는 계획을 세우게 되었던 것이다.

그래서 이 사실을 조사하려면 부득불 한말의 여러 개문서(介文書)와 기록 문헌을 상고하는 수밖에 없었고 또 여기에는 성대(城大·경성제국대학. 지금의 서울대학교-편집자 註)도서관을 이용하지 않을 수 없었던 것이다. 그런데 성대도서관에서 특별히 학외인으로서 도서를 관람하려면 성대 교수의 보증과 추천이 필요하게 되므로 선생께서는 특별열람에 필요한 보증인으로서 제일 먼저 등총 교수를 찾아가서 특별도서 열람 추천 건을 부탁하였더니 등총 교수는 뜻밖에도 과히 좋지 않은 낯빛으로 “나는 대소사를 막론하고 매번 육당 선생을 찾아가서 뵈었는데 선생은 이런 중대한 일을 타인을 심부름시킨다는 것은 다소 예의에 어긋나는 일이 아니냐”고 말하는 것이었다. 그래서 나는 등총 교수에게 “기왕 당신이 육당 선생을 존경하는 터이라면 모처럼 육당 선생의 소청이니 도와드리면 좋지 않으냐, 하여튼 나는 물러가서 당신의 감상을 그대로 복명하겠노라”고 말하고 돌아와서 선생께 말씀한즉 “허어, 그 친구가 자기는 나를 여러 차례 예방하였는데 내가 한 번도 답례를 하지 않았으므로 섭섭히 생각하는 모양이로군” 하시고 대번에 두루마기를 입고 나의 뒤를 따라 등총 교수 댁을 찾아가서 (불과 200m 정도였음) 미안하다는 뜻을 말하게 되었다.

그때 등총 씨는 막상 선생을 비난해놓고서도 급기야 선생이 직접 찾아오고 보니 미안하고 부끄러워서 안절부절을 하고 어떻게 응대할지를 몰라서 쩔쩔매는 터이었다. 그러나 선생은 그뿐으로 새삼스럽게 추천을 부탁하지도 않고 등총 씨도 선생이 오셨으니 해드리겠다고 자진해서 말을 낼 수도 없었고 또 선생은 등총 씨가 아니라도 다른 교수나 그 밖의 길도 없지 않은 터이었지마는 달리 교섭도 안 하였고 20만원의 거금이 제일은행에 썩어나든지 않든지 간에 그만 단념하고 마는 것이었다.

참말로 행운유수(行雲流水)와 같은 담담한 심경이었다. 이와 같은 거대한 포부와 기획에 대해서도 순식간에 헌신짝같이 차버리던 터로 그 밖의 명예와 공리의 내용은 전혀 관심사가 아니었다. 만일 선생이 다소라도 명예욕과 공리심이 있었다면 당시는 선생이 조선사편수회에 관여하여 일인들도 각별히 선생을 예우하던 터라 선생에게 여러 가지의 기회가 있었을 것이다.

그러나 선생은 권문이나 세가에 꿈에라도 찾아가기는커녕 통하려는 생각조차 없었던 것이다. 이러한 점을, 밝혀보려는 그 자체가 선생에게 도리어 우스운 일이요 실례가 되는 것인지도 모를 것이다. 바로 이웃 간에 사는 (양사골과 충신동 사이) 등총 교수가 수십 번을 찾아와도 한 번도 찾아가지 않는 선생이었으니 다시 더 말할 것 없는 것이다. 그러나 이것은 선생님을 무시했거나 예의를 도외시한 까닭은 아니고 위에 말한 바와 같이 가는 자는 쫓지 않고 오는 사람은 막지 않는 담담한 태도 인생관에 기인하는 것이었다.

六堂의 우정과 의리에 대한 逸話

여기에 선생의 우정과 의리에 대한 다른 일면을 엿볼 재료가 있으니 그것은 선생이 박한영(朴漢永) 대사를 위하여 《석전시초(石顚詩鈔)》를 자비로 출판하였다는 것이다. 이 석전대사는 종교의 대가로 비단 불교경전에 관해서뿐 아니라 경사(經史)는 물론 제자백가도 많이 섭렵한 분인데 나는 대사께서 김성탄(金聖嘆)이 《춘추좌전》의 ‘만초불가제(蔓草不可除)’의 새로운 해석을 붙인 것을 설명하는 것에 놀란 정도이다.

그러나 박학이면서도 작문이나 강연 같은 것은 잘 못하지마는 사율(詞律)에는 대단히 조예가 깊고 또 이 밖에 별다른 취미도 안 가진 분이었다. 육당 선생은 북으로는 백두산까지 남으로는 한라산까지 방방곡곡을 답사 탐승할 때에 언제나 석전대사와 행동을 같이 하였는데 이 대사를 위로하여 드리기 위해서 대사의 원고를 일부러 북경에 가지고 가서 특히 방송활자(仿宋活字·중국 송나라에서 목판 인쇄에 사용된 해서체로 근현대에 활판 인쇄에 사용되었다-편집자 註)로 300, 400원의 비용을 들여서 출판하였으니 이것이 《석전시초》 2권이요 이 시집에는 선생의 서문과 위당(爲堂) 정인보(鄭寅普) 선생의 ‘석전상인소전(石顚上人小傳)’이 실려 있는 것이다. 이렇듯 세사(世事)와 자신에 무관심한 분이 친구인 노사(老師)를 위해서는 이처럼 정성을 드렸다는 것은 실로 사계(斯界)의 하나의 미담인 동시에 선생이 공리와 권세를 도외시하였다는 일면을 가장 잘 알 수 있는 점이다.

종교에 있어서는 나는 선생은 어디까지나 불교인으로 생각하였다. 석전대사와 같이 운수행각을 하였고 가람순례를 하였고 선생을 뵈오면 석가모니의 6년 수행과 달마대사(達磨大師)의 면벽 9년이며 불인선사(佛印禪師)의 대갈(大喝)과 대각국사(大覺國師)의 장경(藏經)을 말씀하기에— 엄친상(嚴親喪)을 당했을 제 대사께서 송경(誦經)을 하기에— 선생은 어디까지나 불교인인 줄 알았다.

6·25 때 겪은 ‘참척’의 쓰라림

그러나 선생은 병상에서 거연히 천주교로 개종하였다. 그 동기로서는 선생께서 친히 천주교의 현실적이요 박력 있는 구제(救濟)의 힘을 설명하였지마는 또 하나는 석전대사도 갔고 또 6·25동란을 계기로 이중삼중으로 참척(慘慽·자손이 부모보다 일찍 죽음-편집자 註)의 쓰라림을 맛보게 된 데서 쇼크를 받은 원인도 있다고 본다. 선생께서는 조국의 역사를 위하여 그만큼 노력하였고 후진의 계몽을 위하여 그만큼 수고하였건마는 선생의 말로(末路)는 그와 반대로 불행하였다.

이 불행은 선생으로 하여금 인간의 생사와 영혼의 제도(濟度)에 관해서 고쳐 한번 생각게 하리만큼 심각한 것이었다. 졸필(拙筆)로 별로 준비도 없이 다만 과거 기억의 실마리 정도로 선생의 면모(面貌)의 일단이나마 그리지 못하고 그치는 것을 죄송하게 생각하며 끝으로 선생의 영전에 바친 만장(輓章)을 삼가 이에 적어 선생의 명복을 빈다. (이하 생략)

▲출처=《사상계》 1958년 3월호⊙