⊙ 건국 신화에 神農氏 등장할 정도로 중국과 관계 깊어. 秦 지방관 찌에우다(조타)가 南越 건국

⊙ 1000년간 중국 지배 받다가 939년 독립 회복

⊙ 쩐(陳)왕조 때 몽골의 3차례 침략 물리쳐, 몽골 침략 받은 나라 중 유일하게 독립 유지

⊙ 응우옌(阮)왕조, 처음으로 베트남 통일했지만, 내란 진압 위해 프랑스 선교사 끌어들여

宋正男

⊙ 58세. 한국외대 베트남어과 졸. 하노이국가대학교 인문사회과학대학 역사학 박사.

⊙ 한국외대 동양어대학 부학장, 同 동남아연구소 소장, 베트남어과 학과장 역임.

現 한국외대 베트남어과 교수.

⊙ 저서: 《베트남 탐구》 《베트남 사회 문화 들여다보기》 《베트남 역사 읽기》

[연재를 시작하며]

1975년 4월 30일, 북베트남군이 사이공에 입성(入城)했다. 우리가 국군을 파병하면서까지 도왔던 남베트남(월남공화국)은 역사 속으로 사라지고, 베트남은 분단된 지 20여 년 만에 통일됐다.

베트남전은 한국인들에게 베트남에 대한 선입견(先入見)을 심어주었다. 우리가 기억하는 베트남은 월남전 참전군인, 전쟁특수(特需)를 누리기 위하여 남(南)베트남에 체류했던 한국인들, 그리고 남베트남 패망(敗亡) 이후 난민(難民)들이 전했던 모습이 전부였다. 국가의식도 반공(反共)의식도 없는, 전쟁과 가난에 찌든, 반쪽은 빨갱이가 사는 나라였다. 우리는 전쟁을 통해 본 베트남을 베트남의 전부라고 생각했다. 지금도 국민의 상당수는 그 기억을 간직하고 있다. 아직도 베트남을 ‘열대 동남아시아의 가난한 나라’ 정도로만 아는 사람들이 많다. 프랑스 식민지 시대 이전의 베트남 역사에 대해서도 아는 바가 거의 없다. 조금 아는 사람들도 “베트남은 고대(古代)~중세(中世) 1000년이 넘게 중국의 식민지였던 나라”라는 정도로만 알고 있다.

냉전(冷戰) 체제가 무너진 후인 1992년 12월 한국과 베트남은 국교(國交)를 정상화했다. 베트남은 우리를 ‘사돈의 나라’라고 한다. 이는 국내 외국인 신부 중 베트남 출신이 5만명 이상에 달하기 때문이다. 베트남 출신 신부는 중국에 이어 두 번째로 많다.

2014년 한국의 베트남 투자는 73억 달러로 외국의 베트남 투자국 중 1위였다. 양국이 수교하던 1992년 당시 5억 달러에 불과했던 양국의 무역규모는 2014년에 57배 증가한 223억 달러가 되었다. 한국의 무역흑자는 145억 달러였다. 그 결과 한국은 베트남의 세 번째 수출입 국가가 되었다. 베트남에 진출한 한국 기업은 4000여 개, 진출 한국인은 15만명에 육박한다. 한-베트남무역협정 발효, 환태평양경제동반자협정, 아세안공동체 출현과 같은 요인들은 향후 여러 면에서 양국 관계를 한층 발전시킬 것이다. 글로벌 회계·컨설팅 법인 프라이스 워터 하우스 쿠퍼스(PwC)는 ‘2050년 세계 전망’ 보고서를 통해 2014~2050년 사이 베트남의 1인당 연평균 실질 GDP 성장률을 5.0%로 전망했다. 베트남이 앞으로 35년간 세계에서 가장 빠른 성장 속도를 구가할 것이라는 얘기다. 《월간조선》이 ‘처음 읽는 베트남사(史)’를 기획한 것도 이 때문이다.

⊙ 1000년간 중국 지배 받다가 939년 독립 회복

⊙ 쩐(陳)왕조 때 몽골의 3차례 침략 물리쳐, 몽골 침략 받은 나라 중 유일하게 독립 유지

⊙ 응우옌(阮)왕조, 처음으로 베트남 통일했지만, 내란 진압 위해 프랑스 선교사 끌어들여

宋正男

⊙ 58세. 한국외대 베트남어과 졸. 하노이국가대학교 인문사회과학대학 역사학 박사.

⊙ 한국외대 동양어대학 부학장, 同 동남아연구소 소장, 베트남어과 학과장 역임.

現 한국외대 베트남어과 교수.

⊙ 저서: 《베트남 탐구》 《베트남 사회 문화 들여다보기》 《베트남 역사 읽기》

[연재를 시작하며]

1975년 4월 30일, 북베트남군이 사이공에 입성(入城)했다. 우리가 국군을 파병하면서까지 도왔던 남베트남(월남공화국)은 역사 속으로 사라지고, 베트남은 분단된 지 20여 년 만에 통일됐다.

베트남전은 한국인들에게 베트남에 대한 선입견(先入見)을 심어주었다. 우리가 기억하는 베트남은 월남전 참전군인, 전쟁특수(特需)를 누리기 위하여 남(南)베트남에 체류했던 한국인들, 그리고 남베트남 패망(敗亡) 이후 난민(難民)들이 전했던 모습이 전부였다. 국가의식도 반공(反共)의식도 없는, 전쟁과 가난에 찌든, 반쪽은 빨갱이가 사는 나라였다. 우리는 전쟁을 통해 본 베트남을 베트남의 전부라고 생각했다. 지금도 국민의 상당수는 그 기억을 간직하고 있다. 아직도 베트남을 ‘열대 동남아시아의 가난한 나라’ 정도로만 아는 사람들이 많다. 프랑스 식민지 시대 이전의 베트남 역사에 대해서도 아는 바가 거의 없다. 조금 아는 사람들도 “베트남은 고대(古代)~중세(中世) 1000년이 넘게 중국의 식민지였던 나라”라는 정도로만 알고 있다.

냉전(冷戰) 체제가 무너진 후인 1992년 12월 한국과 베트남은 국교(國交)를 정상화했다. 베트남은 우리를 ‘사돈의 나라’라고 한다. 이는 국내 외국인 신부 중 베트남 출신이 5만명 이상에 달하기 때문이다. 베트남 출신 신부는 중국에 이어 두 번째로 많다.

2014년 한국의 베트남 투자는 73억 달러로 외국의 베트남 투자국 중 1위였다. 양국이 수교하던 1992년 당시 5억 달러에 불과했던 양국의 무역규모는 2014년에 57배 증가한 223억 달러가 되었다. 한국의 무역흑자는 145억 달러였다. 그 결과 한국은 베트남의 세 번째 수출입 국가가 되었다. 베트남에 진출한 한국 기업은 4000여 개, 진출 한국인은 15만명에 육박한다. 한-베트남무역협정 발효, 환태평양경제동반자협정, 아세안공동체 출현과 같은 요인들은 향후 여러 면에서 양국 관계를 한층 발전시킬 것이다. 글로벌 회계·컨설팅 법인 프라이스 워터 하우스 쿠퍼스(PwC)는 ‘2050년 세계 전망’ 보고서를 통해 2014~2050년 사이 베트남의 1인당 연평균 실질 GDP 성장률을 5.0%로 전망했다. 베트남이 앞으로 35년간 세계에서 가장 빠른 성장 속도를 구가할 것이라는 얘기다. 《월간조선》이 ‘처음 읽는 베트남사(史)’를 기획한 것도 이 때문이다.

- 후에시에 있는 응우옌왕조의 자금성. 응우옌왕조는 드물게 중부에 수도를 정했다.

베트남과 중국의 국경선은 1400km에 달한다. 베트남이 중국과 길게 국경을 접하고 있다는 것과 해안선이 연하여 있다는 점, 그리고 중국의 중단 없는 남진(南進)정책 등은 베트남의 역사, 문화, 사회적 성격을 결정지었다.

베트남은 일찍이 인류가 출현했던 지역 중 하나이다. 베트남에서는 선사(先史)시대 구석기 및 신석기 문화 유적들이 많이 발견된다. 이들 ‘고대 베트남인들’이 성장 발전하여 베트남 최초의 고대(古代)국가인 반랑(文郞)을 세웠다. 반랑의 존재연대를 추정하는 근거로 흔히 동선문화를 들고 있다. 이는 청동기 말기와 철기 초기를 대표하는 문화로 지금으로부터 약 2700년 전의 것으로 추정된다. 동선문화의 대표적 유물인 동고(銅鼓)는 동남아시아의 라오스·캄보디아·태국·말레이시아·인도네시아 등과 남중국에서 발견된다. 이는 이 문화가 베트남과 남중국에서 시작하여 남으로 이동했음을 보여준다. 이는 또 당시 해상을 통한 지역 간 통상이 활발했음을 말해준다.

100개의 알에서 나온 百越族

반랑의 창건연대와 관련하여 《대월사기전서(大越史記全書)》 등은 B.C. 2879년이라고 하지만 《월사략(越史略)》의 경우는 B.C. 7세기라고 한다. 반랑의 창건시기가 후자(後者)라 할지라도 베트남의 역사는 장구하다. 이때 베트남의 문화는 베트남적인 것에 인도적인 것이 가미된 문화였다.

반랑의 건국신화에는 중국의 삼황오제(三皇五帝) 중 하나인 신농씨(神農氏)가 나온다. 그의 후손 락롱꿘은 어우 꺼와 혼인하여 100개의 알이 들어 있는 삼(알을 싸고 있는 막과 태반) 하나를 낳았다. 그 알에서 100명의 아들이 나왔는데 이들이 백월족(百越族)의 선조이다.

용신(龍神)과 선신(仙神)의 종족으로 구분되는 이들은 헤어지면서 각각 50명의 자식을 데리고 바다와 산으로 갔다. 이때 이들은 장남을 훙왕으로 봉하여 왕위를 계승하도록 했다. 훙왕은 국호를 반랑이라 하였다. 반랑은 동서북남으로는 각각 남해, 파촉, 동정호, 호손국(胡孫國·점성)과 접한 15개 부락으로 구성되었다. 중국의 양자강 이남에 해당하는 이 지역은 반랑의 영토 개념이라기보다는 백월족의 거주지라고 볼 수 있다. 중국의 팽창 과정에서 이들 중 대부분은 중국의 한족(漢族)에 병합되었다. 하지만 베트남 영토 내의 백월족은 중국과의 대립을 이겨내고 면면히 월족의 국가를 이어왔다.

반랑 다음에 등장한 어우 락(甌駱, 甌雒, 甌貉, B.C. 258~179)은 반랑 북쪽에 존재했던 것으로 보인다. 이들은 경제·사회·문화 등 여러 분야에서 서로 영향을 주고받았다. 어우 락은 반랑 주변에 강력한 세력을 갖고 있었던 안 즈엉(An Du’o’ng)이 반랑국 말기의 정치적 변수를 이용하여 B.C. 258년 건국했다.

베트남이 중국과 처음 관계를 갖게 된 것도 어우 락 시대이다. 중국의 진(秦)이 남진하여 광동(廣東)과 광서(廣西) 지역으로 내려온 것이다. 양국의 관계는 정치적인 지배-피지배 관계는 아니고, 군사적으로 첨예하게 대립했던 것 같다.

秦의 지방관리가 南越 건국

진이 멸망할 무렵 하북(河北) 출신으로 진의 관리였던 찌에우다(趙佗)가 오늘날의 광서와 광동 일대를 중심으로 남월(南越·B.C. 207~111)을 세웠다. 그는 B.C. 206년에 세워진 북쪽의 한(漢)나라와 대립을 하면서 남진정책을 추진, B.C. 179년 어우 락을 합병했다. 이어 한이 B.C. 111년에 남월을 병합하면서 베트남은 자연스럽게 한에 병합되었다. 한무제(漢武帝)가 한사군을 설치한 것이 B.C. 108년이니 거의 비슷한 시기인 셈이다.

과거에는 베트남이 중국에 병합된 시점을 B.C. 111년으로 보아왔지만, 필자는 찌에우다가 어우 락을 병합한 B.C. 179년으로 보는 것이 옳다고 본다. 베트남이 중국에 종속된 북속(北屬)시대가 B.C. 179년부터 시작됐다는 주장은 새로운 것은 아니다. 이미 18세기부터 《월사표안》 등의 많은 저서를 남긴 응오 티씨 등을 중심으로 이런 주장이 나왔다. 현재는 다오 쥐 아잉 등 베트남 주류 학계도 이런 주장을 받아들이고 있다.

남월은 어우 락을 합병한 후, 중국식 군현(郡縣) 제도를 도입했다. 오늘날에도 베트남의 지방행정단위는 중국처럼 성(省)-현(縣)으로 되어 있다. 이는 베트남에서 일찍부터 중앙집권제가 실시되었음을 보여준다.

중국의 베트남 지배는 베트남인의 저항 때문에 순탄하지 않았다. 1117년에 걸친 중국 지배 기간 중 초기에는 베트남인을 중심으로 한 투쟁이 발생했다. 시간이 흐르면서 베트남인은 물론 베트남화(化)된 중국인들도 투쟁에 합류했다. 투쟁에 가담한 중국인들은 베트남에서 수백 년 동안 살면서 자신들이 본토 중국인에 비해 소외됐다고 생각, 현지인과 하나가 되어 독립국가를 세우고자 하였다.

최초로 중국의 지배에 반기(反旗)를 든 사람은 쯩 자매이다. A.D. 40년의 일이다. 베트남인 투쟁사의 첫머리를 장식한 이들의 반란에는 여자들이 많이 참여했다. 여자가 반란의 수장(首長)이 되어 중국에 반기를 드는 사건은 그로부터 약 200년 후인 A.D. 248년에도 있었다. 바로 찌에우 어우의 반란이다. 이 두 사건은 부권(父權)사회인 중국의 오랜 지배에도 불구하고 베트남의 모권(母權)사회가 여전히 유지되고 있었음을 보여준다.

베트남인과 베트남화된 중국인의 결합에 의한 저항의 대표적인 사례로는 리본(李賁·리비라고도 함)의 반란이 있다. 그는 국호(國號)와 연호(年號)를 제정하고 황제를 칭했으며, 화폐 주조 등을 통하여 독립국가임을 천명하였다.

1000년 만에 독립 회복한 응오왕조

베트남이 중국에서 독립한 것은 응오(吳)왕조(939~968) 때이다. 중국에서 당(唐)이 망하고, 오대십국(五代十國)으로 분열되어 있던 시기였다. 고구려가 한사군 중에서 마지막 남아 있던 낙랑군을 축출한 것이 313년이니, 중국의 베트남 지배가 얼마나 길었는지 알 수 있다.

당시 베트남은 오대십국 중 하나인 남한(南漢)의 지배하에 있었다. 베트남은 바익당강(江)에서 벌어진 전투에서 남한을 물리쳐 1000년 넘게 이어져 왔던 북속의 사슬을 끊었다.

〈베트남군은 강바닥에 쇠와 나무 기둥을 박아놓고 작은 배를 이용하여 남한군을 유인했다. 남한군이 강을 따라 내륙으로 깊숙이 들어오고 조수가 밀물에서 썰물로 바뀌자 그동안 거짓 도망하던 베트남군은 강가 풀숲에 염초와 마른 건초를 준비하고 매복해 있던 군사들과 함께 일제히 화공으로 남한군을 공격했다. 기둥에 걸려 옴짝달싹 못 하던 남한의 전함들은 전소되고, 남한국의 수장을 포함한 태반의 군사들은 전사하고 말았다.〉

이후의 역사를 베트남에서는 ‘독립왕조시대’라고 한다. 이 기간에 중국의 베트남 침략은 일곱 차례 있었다. 그중 세 차례는 후술할 몽골의 침략이다. 응오왕조를 비롯하여 딩(丁)왕조(968~980), 띠엔레(前黎)왕조(980~1009) 등은 중국으로부터 갓 독립한 상황에서 왕권의 약화, 왕위 계승의 불안정, 중앙집권제의 미확립 등으로 오래 버티지 못했다.

자신들로부터 벗어났음에도 중국은 베트남을 독립국가로 인정하지 않았다. 국제질서의 소용돌이 속에서 중국이 어쩔 수 없이 베트남의 독립을 인정하였을 경우에도, 중국은 베트남의 독립을 위협하였다.

이를 알고 있는 베트남은 독립왕조 내내 중국과의 관계에 심혈을 기울였다. 베트남도 1000년 중국의 지배 속에서 정치 등 여러 부문에서 중국화되었기 때문에, 정치적으로 독립했다고 해서 중국과 모든 것을 단절할 수는 없었다. 때문에 베트남은 독립의 보존과 국가의 발전을 위해 응오왕조 시절부터 중국과 스스로 종주-종속의 관계를 택해야 했다. 중국 황제들은 베트남의 수장들에게 정해절도사, 안남도호, 교지군왕 등의 벼슬을 내려주면서 책봉, 형식상 자신의 지배하에 두었다.

리왕조와 花山 李씨

띠엔레왕조는 독립왕조에서 처음 있었던 중국의 침략을 막아냈고, 이웃한 점성(참파·지금의 캄보디아)을 최초로 침략했다. 두 사건을 통하여 짐작할 수 있듯이 띠엔레왕조는 이전의 두 왕조보다는 발전하였다. 그러나 후계자를 확고히 세우지 못해, 왕자들 간의 반목으로 단명(短命)했다. 왕조의 멸망에는 불교계도 한몫했다. 띠엔레왕조는 최고의 지식인으로서 오랫동안 정치·사회 전반에서 광범위한 영향력을 행사하던 승려들을 박대했다. 이후에 세워진 리(李)왕조(1009~1225)가 숭불(崇佛)정책을 강하게 추진했던 것도 이와 무관하지 않다.

오랜 기간의 병합과 독립왕조 이후 책봉조공관계를 통한 중국과의 교류는 베트남의 문명과 문화에 크게 영향을 미쳤다. 중국인들은 자사, 태수, 도위, 현령 등 벼슬아치나 군인 등으로, 또는 경제적·종교적 목적에서 베트남으로 들어왔다. 베트남에 정착하는 유형도 단기, 장기, 영구 정착 등으로 다양했다. 때문에 베트남은 다른 동남아시아 국가들과 비교하여 인도적인 요소는 적고 중국적 요소가 강하다는 평가를 받는다. 일례로 베트남어 명사(名辭)의 80%가 중국어에서 왔다. 불교는 인도에서 해로(海路)로 직접 전래되었지만, 중국의 지배를 받으면서 중국 불교의 영향도 많이 받았다. 또 중국에서 도교·유교도 건너왔다.

유학(儒學)이 베트남 역사에서 표면화되기 시작한 때는 리왕조 시대였다. 천년의 수도 하노이 시대를 연 리왕조는 베트남 최초의 장기(長期) 왕조이다. 이때부터 공자(孔子)와 유학의 성현(聖賢)들을 제사하는 문묘(文廟)와 국립대학인 국자감(國子監)이 세워지고 과거제도가 시행되었다.

베트남이 과거제도를 처음 도입한 것은 1075년이다. 고려가 과거제를 도입한 것이 958년이니 77년 늦은 셈이다. 이후 베트남의 과거제도는 1919년까지 유지되었다. 따라서 베트남도 중국이나 한국처럼 문(文)이 무(武)를 지배하는 나라가 되었다. 오늘날 베트남의 교육열이 높은 것도 여기에 뿌리가 있다. 이는 사(私)교육으로 이어져 오늘날 베트남의 심각한 사회문제가 되고 있다. 유교는 지금까지 베트남 사회와는 전혀 다른 사회, 즉 사대부(士大夫)가 중심이 된 사인사회(士人社會)를 출현시켰다.

베트남의 리왕조를 언급할 때 빼놓을 수 없는 것이 우리나라의 화산 이씨(花山李氏)이다. 리왕조가 멸망할 무렵 황족 리롱 뜨엉(이용상·李龍祥)은 뱃길로 망명길에 올라 고려의 강화도에 표류하였다. 이후 그가 대몽항전(對蒙抗戰)에 공을 세우자 고종은 그에게 화산이라는 본관을 내려주었다. 아쉽게도 베트남이나 한국의 공식 사서(史書)에는 리롱 뜨엉과 관련한 기록이 없다. 화산 이씨의 족보에만 그에 대한 이야기가 나온다.

몽골의 침략을 물리친 쩐흥다오

리왕조를 몰아내고 들어선 쩐(陳)왕조(1226~1400)는 리왕조의 황족을 살해하는 한편, 전국에 영(令)을 내려 리씨 황족의 성을 응우옌(阮)씨로 고치도록 했다. 오늘날 베트남에서 응우옌 씨가 가장 많게 된 데에는 이 조치도 한 원인이 됐다.

비슷한 시기의 고려왕조처럼 쩐왕조도 몽골의 침략을 받았다. 몽골의 베트남 침략은 1257년과 1285년 그리고 1287년 세 차례였다. 베트남은 유라시아 대륙에 있는 나라 중에서 몽골의 침략을 막아낸 유일한 나라이다. 당시 베트남의 쩐왕조는 오늘날 베트남 면적의 2분의 1에도 못 미치는 작은 나라였다. 쩐왕조 시절의 베트남이 몽골의 침략을 세 차례나 저지한 것은, 현대 베트남이 프랑스와 미국, 그리고 중국을 물리친 것을 연상케 한다.

1279년 남송(南宋)을 쳐서 중국을 완전히 정복한 몽골의 쿠빌라이는 동남아시아 진출을 꾀했다. 몽골이 베트남을 침략한 것은 남방의 진귀한 물산(物産)을 획득하고 정치적으로 남방을 종속시키기 위해서였다. 몽골은 베트남을 점령해 동남아 진출의 교두보를 확보하고, 자신들에게 없는 해군력을 손에 넣으려 했다. 이를 위해 몽골은 30년에 걸쳐 약 100만명에 가까운 대병력을 동원하여 베트남을 침략했으나 모두 실패했다. 세 차례에 걸친 몽골 침략을 모두 격퇴한 사람은 왕족인 쩐흥다오(陳興道) 장군이었다. 특히 세 번째로 침략했을 때 쩐흥다오는 348년 전 응오왕조가 남한군을 물리쳤을 때처럼 바익당강 바닥에 말뚝을 박아놓은 후 몽골의 군선(軍船)을 유인했다가 간조(干潮)로 적선이 움직이지 못하게 된 틈을 타서 기습, 승리를 거두었다. 오늘날 베트남에서는 쩐흥다오를 이순신 같은 민족영웅으로 기리고 있다.

베트남의 승리는 베트남과 중국의 정치, 경제, 사회, 문화에 지대한 영향을 미쳤다. 베트남에서의 패배는 몽골이 일본 침략을 중단한 원인 중 하나이기도 했다.

明나라의 침략

리왕조의 외척으로 왕권을 찬탈해 들어선 쩐왕조는 왕권 강화를 위해 세심한 주의를 기울였다. 태상황(太上皇) 제도와 황족의 근친혼(近親婚)이 그것이다. 태상황 제도는 태자가 장성하면 제위(帝位)를 그에게 물려주고 부왕(父王)은 태상황으로 물러나는 제도였다. 제위는 물려주었지만, 실권(實權)은 태상황이 행사했다. 대신 아들은 아버지의 지도 아래서 국정 경험을 쌓을 수 있었다. 이 제도는 군주의 사후(死後) 제위 다툼이 벌어져 왕족과 관리들이 분열되는 것을 막는 효과가 있었다. 태상황 제도는 호(胡)왕조(1400~1406)와 막(莫)왕조(1527~1592)도 시행했다. 근친혼 제도는 외척이 왕권을 찬탈하는 것을 막기 위한 제도였다. 쩐왕조는 베트남 역사상 황족 간 근친혼을 허용한 유일한 왕조였다. 그러나 쩐왕조 역시 외척 호뀌리에 의하여 왕권을 잃었다.

쩐왕조의 뒤를 이은 호왕조는 명(明)의 침략을 받아 건국한 지 불과 6년 만에 패망했다. 호왕조는 베트남 역사상 가장 단명한 왕조였다. 독립왕조시대에 들어선 후 외침(外侵)으로 망한 최초의 왕조이기도 했다.

호왕조를 연 호뀌리는 쩐왕조의 부마(駙馬)로 있던 시절부터 개혁을 추진했다. 바로 불교에 바탕을 둔 귀족-군주 제도에서 유교를 바탕으로 한 관료-군주 제도로의 변혁을 시도한 것이다. 고려 말 이성계가 유교적 소양을 갖춘 신흥사대부들과 손을 잡고, 숭불적(崇佛的) 귀족들의 나라였던 고려를 무너뜨린 것을 연상케 한다.

하지만 호뀌리의 개혁은 기득권 세력의 저항과 민심이반에 직면했다. 그러자 명나라는 1406년 “책봉에 역행했으며, 도탄에 빠진 백성을 구한다”는 명분을 내걸고 침공했다. 중국의 지배에서 벗어난 지 467년 만에 다시 독립을 잃은 것이다.

10년간의 투쟁 끝에 독립 회복

베트남을 병합한 명은 다시는 베트남을 잃지 않으려 했다. 전에는 토착민들의 자치를 상당히 인정하는 느슨한 간접지배체제를 택했었다. 이번에는 과거의 전철을 밟지 않기 위해서 대규모 군대를 파견하였다. 베트남의 반란을 차단하기 위하여 중국의 진나라처럼 베트남인이 소유하고 있는 모든 무기를 압수한 것은 물론, 무기의 소지와 제조도 금지했다.

명나라는 문화말살정책도 폈다. 베트남의 습속을 만속(蠻俗) 혹은 이속(夷俗)으로 폄하하며 자신들의 습속을 따르도록 강요했다. 동화정책의 일환으로 남녀의 치아염색과 단발을 금지하고 여자의 긴 치마와 짧은 상의 착용을 강요하였다. 뿐만 아니라 베트남의 역사를 지우기 위하여 수많은 서적을 탈취해 갔다. 리왕조의 《형서(刑書)》와 레반 흐우의 《대월사기(大越史記)》도 이때 빼앗겨 현존하지 않는다.

하지만 베트남인들은 굴복하지 않았다. 베트남 역사에서 걸출한 인물이 많이 나왔던 타인 호아 출신인 레러이(黎利)가 2000명의 의병(義兵)을 일으켜 반명(反明)투쟁에 나섰다. 10년간의 투쟁 끝에 명군을 물리친 레러이는 후레(後黎)왕조(1428~1527, 1533~1788)를 세웠다.

후레왕조는 약 360년간 존재했지만 실제로 흥성기간은 처음 100년 정도뿐이다. 1527년에는 막당중(莫登庸)의 찬탈로 잠시 망하기도 했다. 이후 후레왕조는 회복, 통일됐지만 찡·응우옌 씨 양 집안의 권력싸움에 의하여 북(北)과 남(南)으로 나누어졌다.

베트남 역사는 후레왕조가 흥성했던 100년 기간과 회복·통일기간을 각각 레초와 레중흥시대라 한다. 막당중이 후레왕조를 멸하고 열었던 왕조와 얼마 후 회복된 후레왕조를 각각 북 왕조와 남 왕조 혹은 막왕조와 후레왕조라 한다. 이들 왕조가 공히 국호를 다이 비엣(大越)이라고 했기 때문에 이때를 1국호 2왕조시대라고 한다. 그리고 북에 찡 씨, 남에 응우옌 씨가 대립하던 시기를 1왕조 2주(主)시대라고 한다.

현대에 베트남이 남북으로 분단되면서 유사한 상황이 벌어졌다. 북은 베트남민주공화국, 남은 베트남공화국이라고 칭했지만, 남북 모두 베트남(越南)이라는 국호를 사용한 것이다. 당시 우리는 북베트남을 월맹(越盟)이라고 불렀다. 월맹은 베트남공산당이 혁명운동시대에 모든 인민을 끌어들이기 위해 잠시 공산당을 해체하고 전위(前衛)조직으로 내세웠던 월남독립동맹(越南獨立同盟)의 약칭이다. 월맹은 국호가 아니기 때문에 당시의 베트남을 호칭하려면 베트남민주공화국과 베트남공화국, 혹은 북베트남과 남베트남으로 부르는 것이 적절하다.

‘베트남’이라는 국호를 남긴 응우옌 왕조

베트남의 마지막 왕조는 응우옌(阮)왕조(1802~1945)이다. 16~18세기 동안의 지난한 분쟁 과정을 거쳐 세워진 응우옌왕조는 지금의 영토 형태로 전국을 통합한 최초의 왕조였다. 중·근대 양대(兩代)에 걸쳐 존재했던 왕조이기도 하다. 하지만 응우옌왕조는 쇄국(鎖國)정책을 추구하다가 프랑스 제국주의에 주권을 빼앗겼다는 이유로 오늘날까지도 대중으로부터 가장 비판을 많이 받는 왕조다.

응우옌왕조는 베트남 역사에서 드물게 중부에 수도를 둔 왕조였다. 정치적으로 탕롱을 중심으로 하는 북부 세력으로부터 이탈하고, 청(淸)나라의 군사적 위협에서 벗어나기 위해서였다. 수도를 지리적으로 중앙이 되는 트어 티엔-후에에 정한 것은 아직 안정되지 않은 방대한 영토를 갖게 된 통일왕조가 균형 있게 국가 운영을 하기 위해서였다.

응우옌왕조는 국호를 남월(南越·남비엣)이라 했다. 안남(安南)과 월상(越裳·점성) 및 획득한 캄보디아의 영토를 통합한다는 의미였다. 안남이라는 명칭은 중국 당이 676년에 베트남에 안남도호부를 세운 데서 비롯했다. 1164년(1174년이란 주장도 있음) 송이 베트남왕을 책봉할 때에도 ‘안남’이라는 국호를 사용했다.

베트남은 중국과의 관계를 고려해 청에 책봉과 국인(國印)과 국호를 요청했다. 청은 베트남이 제안한 국호 ‘남월’이 진나라 말에 찌에우다가 세운 나라의 이름과 같다는 이유로 수용하지 않았다. 베트남은 두세 차례 국서(國書)를 보내는 한편, 청이 이를 받아들이지 않을 경우 책봉을 받지 않겠다고 강경하게 대응했다. 베트남의 마음을 잃을까 염려한 청은 베트남이 요구한 ‘남월’ 대신 글자의 앞뒤를 바꾸어서 ‘월남(越南·비엣남)’이라는 국호를 사용하도록 했다. 과거 우리에게 익숙했던 월남, 지금 우리가 널리 사용하는 베트남이라는 이름은 여기서 나왔다.

황제 칭호와 독자적 年號 사용

이러한 국호 결정 과정은 리왕조하에서 송이 일방적으로 국호를 정하고 베트남이 이를 조건 없이 수용했던 전례(前例)와 비교할 때 양국 간 관계가 상당히 변화했음을 보여준다. 즉 지금까지는 중국을 중심으로 움직이던 국제질서를 감안하여 국호를 요청하는 형식을 빌렸다. 하지만 응우옌왕조에 들어와서는 한편으로는 서구의 진출로 국제질서에 변화가 감지되었다. 다른 한편으로는 과거보다 훨씬 넓은 국토를 차지한 통일왕조를 건설했다는 자존감도 생겼다. 스스로 국호를 결정한 후, 중국의 추인(追認)을 요청하게 된 것은 이러한 인식의 반영이었다. 물론 ‘월남(비엣남)’이라는 국호가 결국 청나라가 만들었다는 것은 베트남이 여전히 중국에 종속되어 있음을 보여주는 것이기도 했다.

밍망(밍 메잉·明命. 1820~1840) 황제는 1839년 국호를 다이남(大南)으로 바꾸었다. 청나라에 대하여 대등한 태도를 취했던 그는 이전 왕조로부터 지금까지 중국의 승인을 받아 사용했거나 사용하고 있는 국호에 굴욕을 느꼈을 것이다. ‘대청(大淸)’처럼 ‘대남’이라는 국호를 사용한 데서 청과 대등한 위상을 추구하려는 그의 의지가 엿보인다. 밍망 황제는 더 나아가 국호를 다이 비엣 남(大越南)이라고 칭하기도 했다.

여기서 흥미로운 것은 베트남이 중국 및 동남아 주변국들을 대했던 태도이다. 중국과의 관계에서 베트남은 중국의 종주권을 인정했다. 중국의 책봉을 받아들였고, 중국이 정해준 국호와 왕호를 사용했다. 이 점은 조선과 흡사하다. 하지만 국내에서는 황제 칭호와 함께 독자적인 연호를 사용, 국가의 자긍심을 고양하였다.

기원전 141년 한무제 이래 연호는 기년법(紀年法)의 기준이 되어 중국의 종주권을 인정하는 주변 국가들이 사용해 왔다. 베트남이 동아시아에서 공동연대(年代)의 기준이 되어 중국문화권을 형성하는 데 중요한 역할을 해온 중국의 연호를 무시하고 독자 연호를 사용한 것은 황제 칭호를 사용한 것과 더불어 자신이 중국과 대등한 독립왕조임을 천명한 것이다.

응우옌왕조, 쇄국정책으로 나라 망쳐

응우옌왕조의 쇄국정책에 대해서는 논란의 여지가 있다. 대륙과 해양으로부터 안보 위협이 닥치는 상황에서 베트남이 대외개방을 하는 것은 쉽지 않았다. 대국 중국도 비슷한 상황이었다.

오랫동안 중국 문명의 영향을 받아온 베트남은 자신이 주변국들보다 문화적으로 우위에 있다는 자부심을 갖고 있었다. 따라서 서구에서 유입된 기독교 문명은 전통을 깨뜨리는 것으로 받아들일 수밖에 없었다. 미얀마, 인도네시아, 말레이반도 등 주변국이 서구의 침략 앞에 속수무책으로 식민지가 되는 상황에서 베트남의 쇄국 의지는 더 강해졌다. 당시에는 개방을 통해 성공한 사례도 없었다. 내부적으로도 응우옌왕조는 비록 방대한 최초의 통일왕조를 건설했지만, 중앙집권체제가 확립되지 않아 곳곳에서 일어나는 다양한 형태의 반란에 직면해 있었다. 응우옌왕조로서는 다른 선택을 하기 어려웠다.

그럼에도 응우옌왕조는 대중으로부터 많은 비판을 받고 있다. 응우옌 씨가 수백 년간 이어져온 내란을 종식시키기 위해 태국군을 끌어들인 것, 내란 시기 농민반란으로 등장했고 청군의 침입을 격퇴한 떠이선(西山)왕조(1788~1802)를 멸망시킨 것 등이 그 이유이다. 가장 큰 이유는 응우옌왕조가 국제질서의 흐름을 제대로 읽지 못한 채 쇄국을 고수하다가 마침내 독립국가 유지라는 역사의 대과제를 수행하지 못한 데서 찾아야 할 것이다. 오늘날 많은 한국인이 경술국치(庚戌國恥)를 야기한 조선왕조에 대해 부정적 인식을 갖고 있는 것과 비슷하다고 할까.

내란 진압 위해 외세 끌어들여

응우옌아인(阮映·가륭제)은 떠이선왕조와 싸우는 과정에서 자신을 후원했던 태국군이 무너지자 1784년 말 피에르 아드란 주교를 통해 프랑스에 도움을 요청했다. 동학농민봉기를 진압하기 위해 청나라에 파병을 요청했던 조선왕조의 행태와 비슷하다고 할까. 응우옌아인은 프랑스의 신뢰를 얻기 위해 당시 겨우 4세였던 태자 푹 까잉에게 옥새와 국서를 주어 보냈다. 14개 조항으로 된 국서는 “프랑스는 다이 비엣에 1500명의 군대, 전함, 총, 실탄 등을 제공하며, 다이 비엣은 대가로 프랑스에 호이 안과 꼰론섬을 할양하는 것 외에도 남 다이 비엣에서 프랑스만이 무역활동을 하도록 한다”는 등의 내용을 담았다.

1787년 11월 태자와 루이 16세 간 10개 항으로 구성한 베르사유 조약을 맺었다. 프랑스 측의 사정으로 조약 내용은 실현되지 못했지만, 1818년 프랑스는 이 조약을 근거로 다낭과 꼰섬 할양을 베트남에 요구하게 된다. 원정계획이 취소되자 아드란 주교는 자기가 직접 자금을 마련하여 군사를 모집하고 무기와 배를 구입하여 응우옌 씨에게 보내기 시작했다. 역사에서 가정은 없지만, 만약 프랑스가 협약대로 원정을 추진했더라면 프랑스는 훨씬 쉽게 18세기 말부터 베트남을 식민지화할 수 있었을 것이다.⊙

베트남은 일찍이 인류가 출현했던 지역 중 하나이다. 베트남에서는 선사(先史)시대 구석기 및 신석기 문화 유적들이 많이 발견된다. 이들 ‘고대 베트남인들’이 성장 발전하여 베트남 최초의 고대(古代)국가인 반랑(文郞)을 세웠다. 반랑의 존재연대를 추정하는 근거로 흔히 동선문화를 들고 있다. 이는 청동기 말기와 철기 초기를 대표하는 문화로 지금으로부터 약 2700년 전의 것으로 추정된다. 동선문화의 대표적 유물인 동고(銅鼓)는 동남아시아의 라오스·캄보디아·태국·말레이시아·인도네시아 등과 남중국에서 발견된다. 이는 이 문화가 베트남과 남중국에서 시작하여 남으로 이동했음을 보여준다. 이는 또 당시 해상을 통한 지역 간 통상이 활발했음을 말해준다.

100개의 알에서 나온 百越族

|

| 동선문화 시대를 상징하는 銅鼓. 고대 중국과 베트남에서 동남아로 이어지는 문화의 흐름을 보여준다. |

반랑의 건국신화에는 중국의 삼황오제(三皇五帝) 중 하나인 신농씨(神農氏)가 나온다. 그의 후손 락롱꿘은 어우 꺼와 혼인하여 100개의 알이 들어 있는 삼(알을 싸고 있는 막과 태반) 하나를 낳았다. 그 알에서 100명의 아들이 나왔는데 이들이 백월족(百越族)의 선조이다.

|

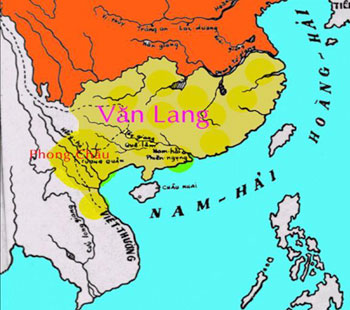

| 반랑국 시대 백월족의 거주영역. 오늘날 중국 남부에서 베트남 북부에 이르는 광대한 지역이다. |

반랑 다음에 등장한 어우 락(甌駱, 甌雒, 甌貉, B.C. 258~179)은 반랑 북쪽에 존재했던 것으로 보인다. 이들은 경제·사회·문화 등 여러 분야에서 서로 영향을 주고받았다. 어우 락은 반랑 주변에 강력한 세력을 갖고 있었던 안 즈엉(An Du’o’ng)이 반랑국 말기의 정치적 변수를 이용하여 B.C. 258년 건국했다.

베트남이 중국과 처음 관계를 갖게 된 것도 어우 락 시대이다. 중국의 진(秦)이 남진하여 광동(廣東)과 광서(廣西) 지역으로 내려온 것이다. 양국의 관계는 정치적인 지배-피지배 관계는 아니고, 군사적으로 첨예하게 대립했던 것 같다.

秦의 지방관리가 南越 건국

|

| 1세기경 漢의 지배에 저항해 반란을 일으켰던 쯩(徵)자매. 쯩짝(徵側)과 쯩니(徵貳)는 오늘날 베트남의 민족영웅으로 추앙받고 있다. |

과거에는 베트남이 중국에 병합된 시점을 B.C. 111년으로 보아왔지만, 필자는 찌에우다가 어우 락을 병합한 B.C. 179년으로 보는 것이 옳다고 본다. 베트남이 중국에 종속된 북속(北屬)시대가 B.C. 179년부터 시작됐다는 주장은 새로운 것은 아니다. 이미 18세기부터 《월사표안》 등의 많은 저서를 남긴 응오 티씨 등을 중심으로 이런 주장이 나왔다. 현재는 다오 쥐 아잉 등 베트남 주류 학계도 이런 주장을 받아들이고 있다.

남월은 어우 락을 합병한 후, 중국식 군현(郡縣) 제도를 도입했다. 오늘날에도 베트남의 지방행정단위는 중국처럼 성(省)-현(縣)으로 되어 있다. 이는 베트남에서 일찍부터 중앙집권제가 실시되었음을 보여준다.

중국의 베트남 지배는 베트남인의 저항 때문에 순탄하지 않았다. 1117년에 걸친 중국 지배 기간 중 초기에는 베트남인을 중심으로 한 투쟁이 발생했다. 시간이 흐르면서 베트남인은 물론 베트남화(化)된 중국인들도 투쟁에 합류했다. 투쟁에 가담한 중국인들은 베트남에서 수백 년 동안 살면서 자신들이 본토 중국인에 비해 소외됐다고 생각, 현지인과 하나가 되어 독립국가를 세우고자 하였다.

최초로 중국의 지배에 반기(反旗)를 든 사람은 쯩 자매이다. A.D. 40년의 일이다. 베트남인 투쟁사의 첫머리를 장식한 이들의 반란에는 여자들이 많이 참여했다. 여자가 반란의 수장(首長)이 되어 중국에 반기를 드는 사건은 그로부터 약 200년 후인 A.D. 248년에도 있었다. 바로 찌에우 어우의 반란이다. 이 두 사건은 부권(父權)사회인 중국의 오랜 지배에도 불구하고 베트남의 모권(母權)사회가 여전히 유지되고 있었음을 보여준다.

베트남인과 베트남화된 중국인의 결합에 의한 저항의 대표적인 사례로는 리본(李賁·리비라고도 함)의 반란이 있다. 그는 국호(國號)와 연호(年號)를 제정하고 황제를 칭했으며, 화폐 주조 등을 통하여 독립국가임을 천명하였다.

1000년 만에 독립 회복한 응오왕조

베트남이 중국에서 독립한 것은 응오(吳)왕조(939~968) 때이다. 중국에서 당(唐)이 망하고, 오대십국(五代十國)으로 분열되어 있던 시기였다. 고구려가 한사군 중에서 마지막 남아 있던 낙랑군을 축출한 것이 313년이니, 중국의 베트남 지배가 얼마나 길었는지 알 수 있다.

당시 베트남은 오대십국 중 하나인 남한(南漢)의 지배하에 있었다. 베트남은 바익당강(江)에서 벌어진 전투에서 남한을 물리쳐 1000년 넘게 이어져 왔던 북속의 사슬을 끊었다.

〈베트남군은 강바닥에 쇠와 나무 기둥을 박아놓고 작은 배를 이용하여 남한군을 유인했다. 남한군이 강을 따라 내륙으로 깊숙이 들어오고 조수가 밀물에서 썰물로 바뀌자 그동안 거짓 도망하던 베트남군은 강가 풀숲에 염초와 마른 건초를 준비하고 매복해 있던 군사들과 함께 일제히 화공으로 남한군을 공격했다. 기둥에 걸려 옴짝달싹 못 하던 남한의 전함들은 전소되고, 남한국의 수장을 포함한 태반의 군사들은 전사하고 말았다.〉

이후의 역사를 베트남에서는 ‘독립왕조시대’라고 한다. 이 기간에 중국의 베트남 침략은 일곱 차례 있었다. 그중 세 차례는 후술할 몽골의 침략이다. 응오왕조를 비롯하여 딩(丁)왕조(968~980), 띠엔레(前黎)왕조(980~1009) 등은 중국으로부터 갓 독립한 상황에서 왕권의 약화, 왕위 계승의 불안정, 중앙집권제의 미확립 등으로 오래 버티지 못했다.

자신들로부터 벗어났음에도 중국은 베트남을 독립국가로 인정하지 않았다. 국제질서의 소용돌이 속에서 중국이 어쩔 수 없이 베트남의 독립을 인정하였을 경우에도, 중국은 베트남의 독립을 위협하였다.

이를 알고 있는 베트남은 독립왕조 내내 중국과의 관계에 심혈을 기울였다. 베트남도 1000년 중국의 지배 속에서 정치 등 여러 부문에서 중국화되었기 때문에, 정치적으로 독립했다고 해서 중국과 모든 것을 단절할 수는 없었다. 때문에 베트남은 독립의 보존과 국가의 발전을 위해 응오왕조 시절부터 중국과 스스로 종주-종속의 관계를 택해야 했다. 중국 황제들은 베트남의 수장들에게 정해절도사, 안남도호, 교지군왕 등의 벼슬을 내려주면서 책봉, 형식상 자신의 지배하에 두었다.

리왕조와 花山 李씨

띠엔레왕조는 독립왕조에서 처음 있었던 중국의 침략을 막아냈고, 이웃한 점성(참파·지금의 캄보디아)을 최초로 침략했다. 두 사건을 통하여 짐작할 수 있듯이 띠엔레왕조는 이전의 두 왕조보다는 발전하였다. 그러나 후계자를 확고히 세우지 못해, 왕자들 간의 반목으로 단명(短命)했다. 왕조의 멸망에는 불교계도 한몫했다. 띠엔레왕조는 최고의 지식인으로서 오랫동안 정치·사회 전반에서 광범위한 영향력을 행사하던 승려들을 박대했다. 이후에 세워진 리(李)왕조(1009~1225)가 숭불(崇佛)정책을 강하게 추진했던 것도 이와 무관하지 않다.

오랜 기간의 병합과 독립왕조 이후 책봉조공관계를 통한 중국과의 교류는 베트남의 문명과 문화에 크게 영향을 미쳤다. 중국인들은 자사, 태수, 도위, 현령 등 벼슬아치나 군인 등으로, 또는 경제적·종교적 목적에서 베트남으로 들어왔다. 베트남에 정착하는 유형도 단기, 장기, 영구 정착 등으로 다양했다. 때문에 베트남은 다른 동남아시아 국가들과 비교하여 인도적인 요소는 적고 중국적 요소가 강하다는 평가를 받는다. 일례로 베트남어 명사(名辭)의 80%가 중국어에서 왔다. 불교는 인도에서 해로(海路)로 직접 전래되었지만, 중국의 지배를 받으면서 중국 불교의 영향도 많이 받았다. 또 중국에서 도교·유교도 건너왔다.

유학(儒學)이 베트남 역사에서 표면화되기 시작한 때는 리왕조 시대였다. 천년의 수도 하노이 시대를 연 리왕조는 베트남 최초의 장기(長期) 왕조이다. 이때부터 공자(孔子)와 유학의 성현(聖賢)들을 제사하는 문묘(文廟)와 국립대학인 국자감(國子監)이 세워지고 과거제도가 시행되었다.

베트남이 과거제도를 처음 도입한 것은 1075년이다. 고려가 과거제를 도입한 것이 958년이니 77년 늦은 셈이다. 이후 베트남의 과거제도는 1919년까지 유지되었다. 따라서 베트남도 중국이나 한국처럼 문(文)이 무(武)를 지배하는 나라가 되었다. 오늘날 베트남의 교육열이 높은 것도 여기에 뿌리가 있다. 이는 사(私)교육으로 이어져 오늘날 베트남의 심각한 사회문제가 되고 있다. 유교는 지금까지 베트남 사회와는 전혀 다른 사회, 즉 사대부(士大夫)가 중심이 된 사인사회(士人社會)를 출현시켰다.

베트남의 리왕조를 언급할 때 빼놓을 수 없는 것이 우리나라의 화산 이씨(花山李氏)이다. 리왕조가 멸망할 무렵 황족 리롱 뜨엉(이용상·李龍祥)은 뱃길로 망명길에 올라 고려의 강화도에 표류하였다. 이후 그가 대몽항전(對蒙抗戰)에 공을 세우자 고종은 그에게 화산이라는 본관을 내려주었다. 아쉽게도 베트남이나 한국의 공식 사서(史書)에는 리롱 뜨엉과 관련한 기록이 없다. 화산 이씨의 족보에만 그에 대한 이야기가 나온다.

몽골의 침략을 물리친 쩐흥다오

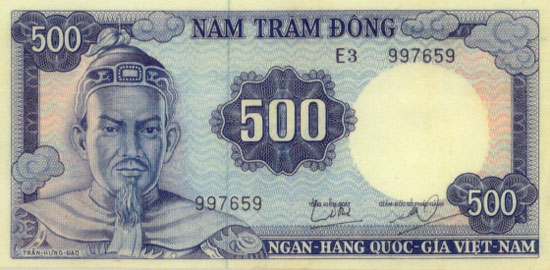

|

| 몽골의 침략을 물리친 쩐흥다오는 한국의 이순신과 비견할 수 있는 민족영웅이다. 과거 남베트남 지폐에 실린 쩐흥다오의 초상. |

비슷한 시기의 고려왕조처럼 쩐왕조도 몽골의 침략을 받았다. 몽골의 베트남 침략은 1257년과 1285년 그리고 1287년 세 차례였다. 베트남은 유라시아 대륙에 있는 나라 중에서 몽골의 침략을 막아낸 유일한 나라이다. 당시 베트남의 쩐왕조는 오늘날 베트남 면적의 2분의 1에도 못 미치는 작은 나라였다. 쩐왕조 시절의 베트남이 몽골의 침략을 세 차례나 저지한 것은, 현대 베트남이 프랑스와 미국, 그리고 중국을 물리친 것을 연상케 한다.

1279년 남송(南宋)을 쳐서 중국을 완전히 정복한 몽골의 쿠빌라이는 동남아시아 진출을 꾀했다. 몽골이 베트남을 침략한 것은 남방의 진귀한 물산(物産)을 획득하고 정치적으로 남방을 종속시키기 위해서였다. 몽골은 베트남을 점령해 동남아 진출의 교두보를 확보하고, 자신들에게 없는 해군력을 손에 넣으려 했다. 이를 위해 몽골은 30년에 걸쳐 약 100만명에 가까운 대병력을 동원하여 베트남을 침략했으나 모두 실패했다. 세 차례에 걸친 몽골 침략을 모두 격퇴한 사람은 왕족인 쩐흥다오(陳興道) 장군이었다. 특히 세 번째로 침략했을 때 쩐흥다오는 348년 전 응오왕조가 남한군을 물리쳤을 때처럼 바익당강 바닥에 말뚝을 박아놓은 후 몽골의 군선(軍船)을 유인했다가 간조(干潮)로 적선이 움직이지 못하게 된 틈을 타서 기습, 승리를 거두었다. 오늘날 베트남에서는 쩐흥다오를 이순신 같은 민족영웅으로 기리고 있다.

베트남의 승리는 베트남과 중국의 정치, 경제, 사회, 문화에 지대한 영향을 미쳤다. 베트남에서의 패배는 몽골이 일본 침략을 중단한 원인 중 하나이기도 했다.

明나라의 침략

|

| 베트남 하노이에 있는 문묘 및 국자감. 베트남도 중국의 영향을 받은 유교문화권의 일원임을 보여준다. |

쩐왕조의 뒤를 이은 호왕조는 명(明)의 침략을 받아 건국한 지 불과 6년 만에 패망했다. 호왕조는 베트남 역사상 가장 단명한 왕조였다. 독립왕조시대에 들어선 후 외침(外侵)으로 망한 최초의 왕조이기도 했다.

호왕조를 연 호뀌리는 쩐왕조의 부마(駙馬)로 있던 시절부터 개혁을 추진했다. 바로 불교에 바탕을 둔 귀족-군주 제도에서 유교를 바탕으로 한 관료-군주 제도로의 변혁을 시도한 것이다. 고려 말 이성계가 유교적 소양을 갖춘 신흥사대부들과 손을 잡고, 숭불적(崇佛的) 귀족들의 나라였던 고려를 무너뜨린 것을 연상케 한다.

하지만 호뀌리의 개혁은 기득권 세력의 저항과 민심이반에 직면했다. 그러자 명나라는 1406년 “책봉에 역행했으며, 도탄에 빠진 백성을 구한다”는 명분을 내걸고 침공했다. 중국의 지배에서 벗어난 지 467년 만에 다시 독립을 잃은 것이다.

10년간의 투쟁 끝에 독립 회복

|

| 명나라와의 10년 투쟁 끝에 베트남의 독립을 회복한 레러이. |

명나라는 문화말살정책도 폈다. 베트남의 습속을 만속(蠻俗) 혹은 이속(夷俗)으로 폄하하며 자신들의 습속을 따르도록 강요했다. 동화정책의 일환으로 남녀의 치아염색과 단발을 금지하고 여자의 긴 치마와 짧은 상의 착용을 강요하였다. 뿐만 아니라 베트남의 역사를 지우기 위하여 수많은 서적을 탈취해 갔다. 리왕조의 《형서(刑書)》와 레반 흐우의 《대월사기(大越史記)》도 이때 빼앗겨 현존하지 않는다.

하지만 베트남인들은 굴복하지 않았다. 베트남 역사에서 걸출한 인물이 많이 나왔던 타인 호아 출신인 레러이(黎利)가 2000명의 의병(義兵)을 일으켜 반명(反明)투쟁에 나섰다. 10년간의 투쟁 끝에 명군을 물리친 레러이는 후레(後黎)왕조(1428~1527, 1533~1788)를 세웠다.

후레왕조는 약 360년간 존재했지만 실제로 흥성기간은 처음 100년 정도뿐이다. 1527년에는 막당중(莫登庸)의 찬탈로 잠시 망하기도 했다. 이후 후레왕조는 회복, 통일됐지만 찡·응우옌 씨 양 집안의 권력싸움에 의하여 북(北)과 남(南)으로 나누어졌다.

베트남 역사는 후레왕조가 흥성했던 100년 기간과 회복·통일기간을 각각 레초와 레중흥시대라 한다. 막당중이 후레왕조를 멸하고 열었던 왕조와 얼마 후 회복된 후레왕조를 각각 북 왕조와 남 왕조 혹은 막왕조와 후레왕조라 한다. 이들 왕조가 공히 국호를 다이 비엣(大越)이라고 했기 때문에 이때를 1국호 2왕조시대라고 한다. 그리고 북에 찡 씨, 남에 응우옌 씨가 대립하던 시기를 1왕조 2주(主)시대라고 한다.

현대에 베트남이 남북으로 분단되면서 유사한 상황이 벌어졌다. 북은 베트남민주공화국, 남은 베트남공화국이라고 칭했지만, 남북 모두 베트남(越南)이라는 국호를 사용한 것이다. 당시 우리는 북베트남을 월맹(越盟)이라고 불렀다. 월맹은 베트남공산당이 혁명운동시대에 모든 인민을 끌어들이기 위해 잠시 공산당을 해체하고 전위(前衛)조직으로 내세웠던 월남독립동맹(越南獨立同盟)의 약칭이다. 월맹은 국호가 아니기 때문에 당시의 베트남을 호칭하려면 베트남민주공화국과 베트남공화국, 혹은 북베트남과 남베트남으로 부르는 것이 적절하다.

‘베트남’이라는 국호를 남긴 응우옌 왕조

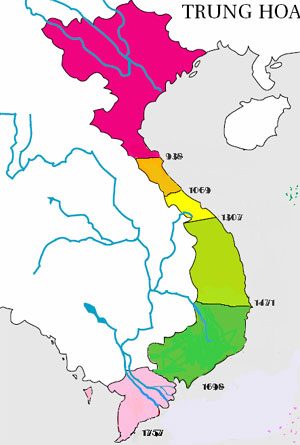

베트남의 마지막 왕조는 응우옌(阮)왕조(1802~1945)이다. 16~18세기 동안의 지난한 분쟁 과정을 거쳐 세워진 응우옌왕조는 지금의 영토 형태로 전국을 통합한 최초의 왕조였다. 중·근대 양대(兩代)에 걸쳐 존재했던 왕조이기도 하다. 하지만 응우옌왕조는 쇄국(鎖國)정책을 추구하다가 프랑스 제국주의에 주권을 빼앗겼다는 이유로 오늘날까지도 대중으로부터 가장 비판을 많이 받는 왕조다.

응우옌왕조는 베트남 역사에서 드물게 중부에 수도를 둔 왕조였다. 정치적으로 탕롱을 중심으로 하는 북부 세력으로부터 이탈하고, 청(淸)나라의 군사적 위협에서 벗어나기 위해서였다. 수도를 지리적으로 중앙이 되는 트어 티엔-후에에 정한 것은 아직 안정되지 않은 방대한 영토를 갖게 된 통일왕조가 균형 있게 국가 운영을 하기 위해서였다.

응우옌왕조는 국호를 남월(南越·남비엣)이라 했다. 안남(安南)과 월상(越裳·점성) 및 획득한 캄보디아의 영토를 통합한다는 의미였다. 안남이라는 명칭은 중국 당이 676년에 베트남에 안남도호부를 세운 데서 비롯했다. 1164년(1174년이란 주장도 있음) 송이 베트남왕을 책봉할 때에도 ‘안남’이라는 국호를 사용했다.

베트남은 중국과의 관계를 고려해 청에 책봉과 국인(國印)과 국호를 요청했다. 청은 베트남이 제안한 국호 ‘남월’이 진나라 말에 찌에우다가 세운 나라의 이름과 같다는 이유로 수용하지 않았다. 베트남은 두세 차례 국서(國書)를 보내는 한편, 청이 이를 받아들이지 않을 경우 책봉을 받지 않겠다고 강경하게 대응했다. 베트남의 마음을 잃을까 염려한 청은 베트남이 요구한 ‘남월’ 대신 글자의 앞뒤를 바꾸어서 ‘월남(越南·비엣남)’이라는 국호를 사용하도록 했다. 과거 우리에게 익숙했던 월남, 지금 우리가 널리 사용하는 베트남이라는 이름은 여기서 나왔다.

황제 칭호와 독자적 年號 사용

이러한 국호 결정 과정은 리왕조하에서 송이 일방적으로 국호를 정하고 베트남이 이를 조건 없이 수용했던 전례(前例)와 비교할 때 양국 간 관계가 상당히 변화했음을 보여준다. 즉 지금까지는 중국을 중심으로 움직이던 국제질서를 감안하여 국호를 요청하는 형식을 빌렸다. 하지만 응우옌왕조에 들어와서는 한편으로는 서구의 진출로 국제질서에 변화가 감지되었다. 다른 한편으로는 과거보다 훨씬 넓은 국토를 차지한 통일왕조를 건설했다는 자존감도 생겼다. 스스로 국호를 결정한 후, 중국의 추인(追認)을 요청하게 된 것은 이러한 인식의 반영이었다. 물론 ‘월남(비엣남)’이라는 국호가 결국 청나라가 만들었다는 것은 베트남이 여전히 중국에 종속되어 있음을 보여주는 것이기도 했다.

밍망(밍 메잉·明命. 1820~1840) 황제는 1839년 국호를 다이남(大南)으로 바꾸었다. 청나라에 대하여 대등한 태도를 취했던 그는 이전 왕조로부터 지금까지 중국의 승인을 받아 사용했거나 사용하고 있는 국호에 굴욕을 느꼈을 것이다. ‘대청(大淸)’처럼 ‘대남’이라는 국호를 사용한 데서 청과 대등한 위상을 추구하려는 그의 의지가 엿보인다. 밍망 황제는 더 나아가 국호를 다이 비엣 남(大越南)이라고 칭하기도 했다.

여기서 흥미로운 것은 베트남이 중국 및 동남아 주변국들을 대했던 태도이다. 중국과의 관계에서 베트남은 중국의 종주권을 인정했다. 중국의 책봉을 받아들였고, 중국이 정해준 국호와 왕호를 사용했다. 이 점은 조선과 흡사하다. 하지만 국내에서는 황제 칭호와 함께 독자적인 연호를 사용, 국가의 자긍심을 고양하였다.

기원전 141년 한무제 이래 연호는 기년법(紀年法)의 기준이 되어 중국의 종주권을 인정하는 주변 국가들이 사용해 왔다. 베트남이 동아시아에서 공동연대(年代)의 기준이 되어 중국문화권을 형성하는 데 중요한 역할을 해온 중국의 연호를 무시하고 독자 연호를 사용한 것은 황제 칭호를 사용한 것과 더불어 자신이 중국과 대등한 독립왕조임을 천명한 것이다.

응우옌왕조, 쇄국정책으로 나라 망쳐

|

| 베트남의 시대별 영토확장. 응우옌왕조에 이르러 현재의 영토를 확보했다. |

오랫동안 중국 문명의 영향을 받아온 베트남은 자신이 주변국들보다 문화적으로 우위에 있다는 자부심을 갖고 있었다. 따라서 서구에서 유입된 기독교 문명은 전통을 깨뜨리는 것으로 받아들일 수밖에 없었다. 미얀마, 인도네시아, 말레이반도 등 주변국이 서구의 침략 앞에 속수무책으로 식민지가 되는 상황에서 베트남의 쇄국 의지는 더 강해졌다. 당시에는 개방을 통해 성공한 사례도 없었다. 내부적으로도 응우옌왕조는 비록 방대한 최초의 통일왕조를 건설했지만, 중앙집권체제가 확립되지 않아 곳곳에서 일어나는 다양한 형태의 반란에 직면해 있었다. 응우옌왕조로서는 다른 선택을 하기 어려웠다.

그럼에도 응우옌왕조는 대중으로부터 많은 비판을 받고 있다. 응우옌 씨가 수백 년간 이어져온 내란을 종식시키기 위해 태국군을 끌어들인 것, 내란 시기 농민반란으로 등장했고 청군의 침입을 격퇴한 떠이선(西山)왕조(1788~1802)를 멸망시킨 것 등이 그 이유이다. 가장 큰 이유는 응우옌왕조가 국제질서의 흐름을 제대로 읽지 못한 채 쇄국을 고수하다가 마침내 독립국가 유지라는 역사의 대과제를 수행하지 못한 데서 찾아야 할 것이다. 오늘날 많은 한국인이 경술국치(庚戌國恥)를 야기한 조선왕조에 대해 부정적 인식을 갖고 있는 것과 비슷하다고 할까.

내란 진압 위해 외세 끌어들여

응우옌아인(阮映·가륭제)은 떠이선왕조와 싸우는 과정에서 자신을 후원했던 태국군이 무너지자 1784년 말 피에르 아드란 주교를 통해 프랑스에 도움을 요청했다. 동학농민봉기를 진압하기 위해 청나라에 파병을 요청했던 조선왕조의 행태와 비슷하다고 할까. 응우옌아인은 프랑스의 신뢰를 얻기 위해 당시 겨우 4세였던 태자 푹 까잉에게 옥새와 국서를 주어 보냈다. 14개 조항으로 된 국서는 “프랑스는 다이 비엣에 1500명의 군대, 전함, 총, 실탄 등을 제공하며, 다이 비엣은 대가로 프랑스에 호이 안과 꼰론섬을 할양하는 것 외에도 남 다이 비엣에서 프랑스만이 무역활동을 하도록 한다”는 등의 내용을 담았다.

1787년 11월 태자와 루이 16세 간 10개 항으로 구성한 베르사유 조약을 맺었다. 프랑스 측의 사정으로 조약 내용은 실현되지 못했지만, 1818년 프랑스는 이 조약을 근거로 다낭과 꼰섬 할양을 베트남에 요구하게 된다. 원정계획이 취소되자 아드란 주교는 자기가 직접 자금을 마련하여 군사를 모집하고 무기와 배를 구입하여 응우옌 씨에게 보내기 시작했다. 역사에서 가정은 없지만, 만약 프랑스가 협약대로 원정을 추진했더라면 프랑스는 훨씬 쉽게 18세기 말부터 베트남을 식민지화할 수 있었을 것이다.⊙