⊙ 변영로, 말술·酒神·국보급 酒客

⊙ 오상순, 서른 넘어 피운 담배가 ‘호흡’이 돼

⊙ 술 취한 변영로·오상순·이관구·염상섭, 빗속 狂歌亂舞… 알몸으로 암소 타고 종로까지 내려가

⊙ 공초에게 禁煙이란 말은 ‘송충이’나 ‘독사’와 같아

⊙ 오상순, 서른 넘어 피운 담배가 ‘호흡’이 돼

⊙ 술 취한 변영로·오상순·이관구·염상섭, 빗속 狂歌亂舞… 알몸으로 암소 타고 종로까지 내려가

⊙ 공초에게 禁煙이란 말은 ‘송충이’나 ‘독사’와 같아

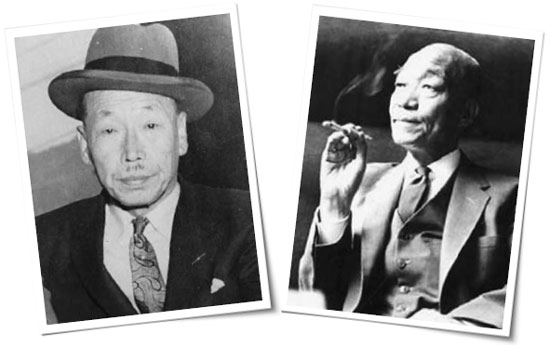

‘거룩한 분노는 종교보다도 깊다’는 시 ‘논개’를 쓴 수주(樹州) 변영로(卞榮魯)는 술로 산 40년 인생을 술회한 글을 1949년 잡지 《신천지(新天地)》에 연재했다. 이 이야기는 나중 《명정사십년(酩酊四十年)》이란 단행본으로 묶어졌다. 명정이란 정신을 차리지 못할 정도로 대취(大醉)함을 뜻한다.

알려진 바로 수주는 술을 마셨다고 하면 끝장을 보는 성미였다고 한다. 말술, 주신(酒神), 주호(酒豪), 국보급 주객(酒客)으로 불리었다.

그러나 머리가 타고나서인지 독주(毒酒), 악주(惡酒·품질 나쁜 술), 혼합주를 난음(亂飮)하고서도 이튿날이면 거뜬히 일어나 학교와 신문사로 출근했다고 한다. 수주는 이화여전과 성균관대 교수, 《동아일보》 기자와 영자신문 《코리아 헤럴드》의 초대 주필과 사장을 지냈다.

술이 변영로라면, 담배 하면 오상순(吳相淳)이었다. 그의 아호도 ‘꽁초’ ‘골초’라는 단어를 연상케 하는 공초(空超). 당대 문인 사이에는 ‘술 하면 수주를 뛰어넘을 자가 없고, 담배 하면 공초를 뛰어넘을 자가 없다’는 말이 회자했다.

두 사람은 모두 문예지 《폐허》 동인으로 식민지 지식인의 설움을 술과 담배라는 풍류·허무로 달랬다. 두 사람의 정신을 기려 수주문학상과 공초문학상이 제정돼 수상자를 매년 배출하고 있다.

1949년 《신천지》 9월호부터 11월호, 1950년 1월호부터 5월호까지 모두 8회에 걸쳐 수주의 술 무용담이 실려 있다. 글 제목은 ‘명정사십년 무류실태기(無類失態記)’. 술 무용담의 백미는 11월호에 실린, 술 취해 소를 탄 4명의 나한(裸漢·벌거벗은 부처라는 뜻) 이야기다.

수주가 서울 혜화동에 살 때다. 어느 날 주신인 ‘바커스의 후예인지, 유령의 직손들인지 몰라도’ 주도(酒道)의 명인인 공초 오상순, 성재(誠齋) 이관구(李寬求), 횡보(橫步) 염상섭(廉想涉)이 내방했다. ‘설사 주인이 불주객(不酒客)이라도 이런 경우를 당하면 도리가 없을 것이지만’ 술 마시기로 절대 뒤질 수 없는 수주로서는 벗들과의 회포를 마다할 수 없었다.

술 취해 소를 탄 4명의 裸漢

딱한 노릇은 네 사람의 주머니를 다 털어도 불과 ‘수삼원(圓)’밖에 안 된다는 현실이었다. 당대 주당들인 그들에게 수삼원은 “주객 3~4인이 겨우 ‘해갈’할 정도”였다.

〈…아무리 해도 별로 시원한 책략이 없어, 궁하면 통한다는 원리와 다르다 해도, 일개의 악지혜(惡智慧)(기실 악은 없지만)를 안출했다. 사동(使童) 하나를 불러서 몇 자 적어 화동(花洞) 납작 집에 위치한 동아일보사로 보냈다.…〉(p249, 《신천지》 11월호)

당시 《동아일보》는 종로구 화동에 자리해 있었다. 편집국장은 송진우(宋鎭禹). 수주는 노골적으로 편지에 이렇게 썼다.

‘좋은 기고를 할 터이니 50원만 보내달라.’

송진우 국장이 진짜 돈을 보내올지는 알 수 없었다. 수주는 ‘마음을 여간 졸이지 않았다’고 썼다.

〈…거절을 당한다든지 하면 어쩌나 걱정했다. 10분, 20분, 30분, 한 시간 참으로 지루한 시간의 경과였다. 마침내 보냈던 아이가 손에 답장을 들고 오는데 우리 4인의 시선은 약속이나 한 듯 한군데로 집중했다. 직각(直覺)도 직각이지만 봉투(封套) 모양만 보아도 빈 것은 아니었다.…〉(p249)

사동이 가져온 봉투 속에는 진짜 50원이 있었다.

이제부터 이 50원을 어떻게 쓸지 머리를 맞댔다. 선술집에 가서 쓰기에는 너무나 큰돈이지만, 대낮부터 요정에서 먹기에는 부족하다 싶었다. 수주는 문득 야유(野遊)를 제안했다.

“일기도 좋고 하니 술 말이나 사고, 고기 근이나 사서 나 있는 곳에서 지척인 사발정 약수터(성균관 뒤)로 갑시다.”

〈…우리는 참으로 하늘에나 오를 듯 유쾌했다. 우아하게 경사진 잔디밭 위에 둘러앉았는데 (중략) 술은 소주로 우선 한 말을 올려놓고 안주는 별것 없이 냄비에 고기(牛肉)를 구웠다. 참으로 그날에 한해서는 특히 쾌음(快飮)·호음(豪飮)했다. 객담(客談)·농담(弄談)·고담(古談)·치담(痴談)·문학담(文學談)을 두서없이 지껄이며 권커니자커니 마셨다.…〉(p250)

이야기도 길고 술도 길었다. 이런 복(?)스런 시간이 계속되기를 빌며 마셨다. 그러나 대취의 풍류가 의외의 일을 낳았다. 그때까지 쪽빛같이 푸르고 맑은 하늘에 난데없는 검은 구름 한 장이 떠돌더니 그 구름장이 삽시간에 커지고 퍼져 쏟아지기 시작했다. 수주는 ‘그야말로 유연작운(油然作雲) 체연하우(滯然下雨) 바로 그대로였다’고 썼다.

네 사람은 속수무책으로 살이 부을 정도로 비를 흠뻑 맞았다. ‘그 장경(壯景)은 필설난기(筆舌難記)’였다. 게다가 만세를 고창(高唱)까지 했다. 이뿐만이 아니었다.

한국문단의 대표 괴짜 문인인 오상순이 “입고 있던 옷을 모조리 찢어버리자”고 제안하며 이렇게 말했다.

“옷이란 대자연과 인간 둘 사이의 이간물(離間物)인 이상 몸에 걸칠 필요가 없다.”

공초는 주저주저하는 세 사람에게 나 보란 듯 먼저 옷을 찢어버렸다. 수주는 ‘남은 사람들도 천질(天質)이 그다지 비겁(卑怯)지는 아니하여 이에 곧 호응했다’고 썼다. 대취한 4명의 나한은 빗속에서 광가난무(狂歌亂舞)를 즐겼다.

酒神들 소를 타다

그들은 언덕 아래 소나무에 소 몇 필이 매여 있음을 발견했다. 이미 주신(酒神)과 접신한 그들은 소를 타자는 데 일치했다.

〈…하여간 우리는 몸에 일사불착(一絲不着)한 상태로 그 소들을 잡아타고 유유히 비탈길을 내려가 똘물(소낙비로 인해 갑자기 생긴 작은 내)을 건너고 공자(孔子)를 모신 성균관을 지나 큰 거리까지 진출했다가 큰 봉변(逢變) 끝에 장도(壯圖)는 수포로 돌아가고 말았다.…〉(p250~251)

광인 4명은 술을 퍼마시다가 시를 읊다가, 춤을 추다가 옷을 벗어 던지고는 홀라당 발가벗은 알몸으로 암소를 거꾸로 타고 종로 보신각으로 내려왔다. 몰려든 사람들이 아우성을 쳤고 말을 타고 달려온 일본 순사는 기가 죽어 쩔쩔맸다고 한다.

변영로는 1955년 빈에서 열린 국제 펜클럽 대회에 한국대표로 참석, 세계 문인들 앞에서 이 이야기를 털어놨다. 박장대소를 한 세계 문인들은 즉석에서 변영로에게 ‘동양의 버나드 쇼’라는 별칭을 붙여줬다.

수주의 술 이야기는 여기서 멈추지 않는다. 수주의 아버지(卞鼎相)는 집에서 술을 마실 때 3남4녀의 막내아들인 수주에게 반드시 두서너 잔은 주었다고 한다. 그 사연은 이렇다(《명정사십년》 참조).

주변에서 어른들이 술 마시는 것을 본 수주는 어느 날 문득 자기도 한번 마셔보고 싶은 충동이 들었다고 한다. 여섯 살밖에 안 된 자기에게 누가 마셔보라고 권할 것인가. 생각다 못한 수주는 몰래 훔쳐서라도 마셔보기로 하고 도주(盜酒)를 시도했다.

뒤꼍 광 속에 술독이 저장돼 있음을 알고 광에 들어간 그는 표주박을 손에 들고 술독을 쳐다보았다. 그러나 막상 술독 앞에 서고 보니 술독 높이가 너무나 높음을 느끼지 않을 수 없었다. 책상, 궤짝 할 것 없이 포개놓고 올라가 술독을 내려다보니 찹쌀 술이 찰랑거리고 있었다.

〈…그러나 중도 실족 와르르 쾅하며 쓰러져 아이고 아이고 나 죽는다 호곡(號哭)을 하는 바람에 사람들이 모여들었다.…〉(p10, 《명정사십년》)

“살려달라”는 소리를 듣고 수주의 어머니가 달려왔다. 곡절을 들은 어머니는 아들에게 표주박에 술을 가득 떠 주었다. 그날부터 도주가 급주(給酒·배급 주는 술)로 바뀌었다고 한다.

문헌(이어령의 《한국작가전기연구》)에 따르면, 수주는 술에 만취해 많은 사고를 일으켰다. 머리에 상처를 입은 것이 무려 10여 차례, 벼랑에서 떨어져 왼쪽 어깨가 탈골된 것이 한 차례, 달리는 자동차에서 떨어져 왼쪽 발목이 골절된 것이 한 차례, 전신주와 석벽에 부딪혀 무릎이 깨진 것이 두 차례, 눈 위에서 밤을 새우다가 발이 언 것이 한 차례였다. 결국 술병인 인후암으로 고생하다 1961년 3월 14일 서울 종로구 신교동 51-2번지에서 사망했다.

교회 전도사의 담배 사랑

재목(材木)상의 아들로 태어난 오상순은 일본 도시샤(同志社)대 종교철학과를 나왔다. 주로 YMCA의 번역물로 생계를 이었고 교회 전도사로 지내기도 했다는 기록이 남아 있다. 공초는 머리를 길게 길러 종일 그 긴 손으로 쓸어 넘기는 것이 일이었다고 한다. 챙 넓은 모자를 쓰고 단정한 보태(步態)로 성서나 철학서를 옆에 끼고 다녔다.

1921년 《장미촌》이라는 문예지가 창간됐을 때 그것을 기념하여 YMCA에서 우리나라 최초의 시낭송회가 열렸다. 공초도 발표자 가운데 한 사람이었다. 이 역사적인 행사에서 공초는 한 손에 푸른 연기가 피어오르는 상아 물부리를 들고 단 위에 올라가 장시(長詩) 〈아시아의 밤〉을 근엄하게 읽어내려갔다.

“밤에 취하고 밤을 사랑하고 밤을 즐기고 밤을 탄미(嘆美)하고 밤을 숭배하고 밤에 나서 밤에 살고 밤 속에 죽는 것이 아시아의 운명인가.”

그러자 야유가 터져 나왔다.

“웬 서양 거지가 알 수 없는 밤 타령이냐.”

“담뱃불이나 꺼라.”

그의 담배 사랑은 1956년 《현대문학》 7월호에 기고한 수필 〈애연소서(愛煙小叙)〉에 잘 쓰여 있다.

대학에서 종교철학을 전공한 공초는 서른 전까지 담배를 피우지 않았다. 심지어 서른까지는 담배를 피운다는 걸 불가(不可)하다고 생각했을 뿐만 아니라, 심지어는 부도덕적으로까지 느끼고 있었다. 완고(頑固)한 기독교인처럼 말이다. 그러다 서른을 전후해 우연히 피우기 시작한 것이 아주 고질이 돼 버렸다.

〈…늦게 배운 도적질이 밤새는 줄 모르는 격으로 그 후 30여 년의 오늘까지 세수하는 동안 밥 먹는 동안을 제외하고 잠이 깨는 시간부터 잠들 직전 순간까지 담배를 물고 지낸다. 처음 흡연 이유나 동기는 막연한 ‘순수 애연(愛煙)’에 있었다고 볼 수 있다. 육체 주변의 허공 속에 자연(紫煙)이 엉기기도 하고, 흐리기도 하다가 드디어는 그것이 사라져 가는 것을 이윽히 바라보는 소견법(消遣法)에 마음이 끌리었었다.…〉(p12, 《현대문학》 7월호)

그러나 점점 흡연을 ‘감정의 연소(燃燒)’로 느끼게 됐고 어느 시기에 이르러 ‘호흡’이 됐다.

공초는 금연(禁煙)이라는 말을 가장 싫어했다. 이 단어를 볼 때마다 공초는 ‘무슨 송충이나 독사를 본 것 같이 소름이 끼친다’고 했다. ‘이 두 자가 멋없이 걸리기를 좋아하는 버스나 극장은 그래서 도무지 가까이하고 싶지가 않다’고도 했다.

空超, 허무주의에 빠져 기독교와 불교를 오가

공초는 급기야 ‘연아일체경(煙我一體境)’이란 말로 자신의 애연관을 정리했다.

〈…처음에는 ‘순수 애연’이던 것이 차츰 생활철학을 해오는 동안, 과도한 긴장상태와 완만(緩慢)상태의 템포를 조절하고, 조정하고, 나아가서는 조화하는 바를 효험함으로써 이제는 연아일체경(煙我一體境)에 산다고나 할까.〉(p13)

그에게 무연인생(無煙人生)이란 끔찍한 상상과도 같고, 담배는 (공초의 표현대로) ‘절대 불가결의 필수품’이 됐다. ‘담배를 손가락 사이에 끼고 있으면 그것이 다른 어떤 물건과 같이 생각되지 않고, 꼭 내 육체의 일부분으로까지 느껴진다’고도 했다. 물아일체(物我一體)의 경지가 아닐 수 없다. 심지어 그렇게 뿜어낸 자연이 한참 동안 허공에 머물다가 사라지는 것을 내 육체 일부분의 명멸의 모습으로 생각했다.

〈…과학이니 예술이니 철학이니 종교니 하는 데 대한 이야기에 염증을 느낀 지는 이미 오래지만 담배에 대한 이야길 하라면 언제나 흥미를 안 잃고, 흥이 나면 며칠 몇 밤이라도 이야기할 자신이 있다. 삼십여 년의 흡연역사에 에피소드는 헤아릴 수 없을 만큼 많기 때문이다.…〉(p13)

공초는 술을 너무 많이 마셔 정신을 잃는 바람에 소지품을 잃어버려도 손에 쥔 담배 파이프는 잃어버리지 않았다. 문우들이 그의 손에서 파이프를 빼내려 했지만 도무지 빠지지 않더라는 일화도 있다. 공초는 이 글 말미에 이렇게 썼다.

‘나에게 실로 애연기(愛煙記)를 빼놓고는 내 자서전은 백지(白紙)와 다름없다.’

공초는 세수할 때조차 입에서 담배를 떼지 않았다고 한다. 결혼 주례를 설 때도 하객들이 어이없어 하는 눈길은 아랑곳하지 않고 담배를 피워가며 주례사를 했다.

한편, 술과 담배의 대가 사이에 이런 일화가 전해진다. 한번은 술에 찌든 변영로가 대오각성(大悟覺醒)해 술을 끊은 적이 있었다. 수주와 단짝으로 술을 마시던 공초도 고민에 빠졌다. 그리고 ‘옳다! 나도 친구(변영로)처럼 술을 끊고 새사람이 되어야지’ 하고 결심했다.

그리고 공초는 도쿄에서 기독신학을 전공하고 교회 전도사가 되었다. 시간이 흘러 어느 날, 길을 가던 수주가 무심코 공초 전도사의 예배당에 들렀다. 마침 예배시간이었다. 열렬하게 설교하던 공초 전도사는 느닷없이 들이닥친 수주를 보았다. 순간 그의 얼굴이 술독으로 보였다고 한다.

“어! 저게 뭐야? 술독이 들어오고 있네!”

공초는 설교를 하다 말고 뛰어 내려갔다. 두 사람은 예배고 설교고 교회고 다 집어치우고 술집으로 달려가 곯아떨어지도록 퍼마셨다고 한다.

공초는 기독교와 불교의 동양적 사유에 깊이 빠져 평생 독신으로 살았다. 교회 전도사였던 그는 33세 무렵 부산 동래 범어사로 가 불교에 입문했다. 어찌나 참선에 열중했던지 2년 만에 방문을 열고 나왔을 때 말문이 열리지 않았다고 한다.

그러나 이내 환속(還俗)하고 말았다. 자신이 철저한 자유인임을 깨달은 것이다. 환속 후 명승고찰을 돌아다녔으나 말년에는 서울 조계사 안 유마실(維摩室)에 몸을 의탁하며 지냈다.

아침에 일어나 담배에 한번 불을 댕기면 세수할 때고, 식사할 때고를 가리지 않고 불을 끄지 않았다고 한다. 줄담배는 그를 따르던 문학청년들이 대주었다고 한다. 하루 20갑 이상을 피웠다는 설이 있지만 확실치 않다.

그런 무지막지한 흡연에도 72세까지 산 공초는 담배로 인한 심장병과 폐병으로 고생하다 1963년 6월 3일 밤 서울 적십자병원에서 세상을 떠났다.⊙

알려진 바로 수주는 술을 마셨다고 하면 끝장을 보는 성미였다고 한다. 말술, 주신(酒神), 주호(酒豪), 국보급 주객(酒客)으로 불리었다.

그러나 머리가 타고나서인지 독주(毒酒), 악주(惡酒·품질 나쁜 술), 혼합주를 난음(亂飮)하고서도 이튿날이면 거뜬히 일어나 학교와 신문사로 출근했다고 한다. 수주는 이화여전과 성균관대 교수, 《동아일보》 기자와 영자신문 《코리아 헤럴드》의 초대 주필과 사장을 지냈다.

술이 변영로라면, 담배 하면 오상순(吳相淳)이었다. 그의 아호도 ‘꽁초’ ‘골초’라는 단어를 연상케 하는 공초(空超). 당대 문인 사이에는 ‘술 하면 수주를 뛰어넘을 자가 없고, 담배 하면 공초를 뛰어넘을 자가 없다’는 말이 회자했다.

두 사람은 모두 문예지 《폐허》 동인으로 식민지 지식인의 설움을 술과 담배라는 풍류·허무로 달랬다. 두 사람의 정신을 기려 수주문학상과 공초문학상이 제정돼 수상자를 매년 배출하고 있다.

1949년 《신천지》 9월호부터 11월호, 1950년 1월호부터 5월호까지 모두 8회에 걸쳐 수주의 술 무용담이 실려 있다. 글 제목은 ‘명정사십년 무류실태기(無類失態記)’. 술 무용담의 백미는 11월호에 실린, 술 취해 소를 탄 4명의 나한(裸漢·벌거벗은 부처라는 뜻) 이야기다.

수주가 서울 혜화동에 살 때다. 어느 날 주신인 ‘바커스의 후예인지, 유령의 직손들인지 몰라도’ 주도(酒道)의 명인인 공초 오상순, 성재(誠齋) 이관구(李寬求), 횡보(橫步) 염상섭(廉想涉)이 내방했다. ‘설사 주인이 불주객(不酒客)이라도 이런 경우를 당하면 도리가 없을 것이지만’ 술 마시기로 절대 뒤질 수 없는 수주로서는 벗들과의 회포를 마다할 수 없었다.

술 취해 소를 탄 4명의 裸漢

딱한 노릇은 네 사람의 주머니를 다 털어도 불과 ‘수삼원(圓)’밖에 안 된다는 현실이었다. 당대 주당들인 그들에게 수삼원은 “주객 3~4인이 겨우 ‘해갈’할 정도”였다.

〈…아무리 해도 별로 시원한 책략이 없어, 궁하면 통한다는 원리와 다르다 해도, 일개의 악지혜(惡智慧)(기실 악은 없지만)를 안출했다. 사동(使童) 하나를 불러서 몇 자 적어 화동(花洞) 납작 집에 위치한 동아일보사로 보냈다.…〉(p249, 《신천지》 11월호)

당시 《동아일보》는 종로구 화동에 자리해 있었다. 편집국장은 송진우(宋鎭禹). 수주는 노골적으로 편지에 이렇게 썼다.

‘좋은 기고를 할 터이니 50원만 보내달라.’

송진우 국장이 진짜 돈을 보내올지는 알 수 없었다. 수주는 ‘마음을 여간 졸이지 않았다’고 썼다.

〈…거절을 당한다든지 하면 어쩌나 걱정했다. 10분, 20분, 30분, 한 시간 참으로 지루한 시간의 경과였다. 마침내 보냈던 아이가 손에 답장을 들고 오는데 우리 4인의 시선은 약속이나 한 듯 한군데로 집중했다. 직각(直覺)도 직각이지만 봉투(封套) 모양만 보아도 빈 것은 아니었다.…〉(p249)

사동이 가져온 봉투 속에는 진짜 50원이 있었다.

이제부터 이 50원을 어떻게 쓸지 머리를 맞댔다. 선술집에 가서 쓰기에는 너무나 큰돈이지만, 대낮부터 요정에서 먹기에는 부족하다 싶었다. 수주는 문득 야유(野遊)를 제안했다.

“일기도 좋고 하니 술 말이나 사고, 고기 근이나 사서 나 있는 곳에서 지척인 사발정 약수터(성균관 뒤)로 갑시다.”

〈…우리는 참으로 하늘에나 오를 듯 유쾌했다. 우아하게 경사진 잔디밭 위에 둘러앉았는데 (중략) 술은 소주로 우선 한 말을 올려놓고 안주는 별것 없이 냄비에 고기(牛肉)를 구웠다. 참으로 그날에 한해서는 특히 쾌음(快飮)·호음(豪飮)했다. 객담(客談)·농담(弄談)·고담(古談)·치담(痴談)·문학담(文學談)을 두서없이 지껄이며 권커니자커니 마셨다.…〉(p250)

이야기도 길고 술도 길었다. 이런 복(?)스런 시간이 계속되기를 빌며 마셨다. 그러나 대취의 풍류가 의외의 일을 낳았다. 그때까지 쪽빛같이 푸르고 맑은 하늘에 난데없는 검은 구름 한 장이 떠돌더니 그 구름장이 삽시간에 커지고 퍼져 쏟아지기 시작했다. 수주는 ‘그야말로 유연작운(油然作雲) 체연하우(滯然下雨) 바로 그대로였다’고 썼다.

네 사람은 속수무책으로 살이 부을 정도로 비를 흠뻑 맞았다. ‘그 장경(壯景)은 필설난기(筆舌難記)’였다. 게다가 만세를 고창(高唱)까지 했다. 이뿐만이 아니었다.

한국문단의 대표 괴짜 문인인 오상순이 “입고 있던 옷을 모조리 찢어버리자”고 제안하며 이렇게 말했다.

“옷이란 대자연과 인간 둘 사이의 이간물(離間物)인 이상 몸에 걸칠 필요가 없다.”

공초는 주저주저하는 세 사람에게 나 보란 듯 먼저 옷을 찢어버렸다. 수주는 ‘남은 사람들도 천질(天質)이 그다지 비겁(卑怯)지는 아니하여 이에 곧 호응했다’고 썼다. 대취한 4명의 나한은 빗속에서 광가난무(狂歌亂舞)를 즐겼다.

酒神들 소를 타다

그들은 언덕 아래 소나무에 소 몇 필이 매여 있음을 발견했다. 이미 주신(酒神)과 접신한 그들은 소를 타자는 데 일치했다.

〈…하여간 우리는 몸에 일사불착(一絲不着)한 상태로 그 소들을 잡아타고 유유히 비탈길을 내려가 똘물(소낙비로 인해 갑자기 생긴 작은 내)을 건너고 공자(孔子)를 모신 성균관을 지나 큰 거리까지 진출했다가 큰 봉변(逢變) 끝에 장도(壯圖)는 수포로 돌아가고 말았다.…〉(p250~251)

광인 4명은 술을 퍼마시다가 시를 읊다가, 춤을 추다가 옷을 벗어 던지고는 홀라당 발가벗은 알몸으로 암소를 거꾸로 타고 종로 보신각으로 내려왔다. 몰려든 사람들이 아우성을 쳤고 말을 타고 달려온 일본 순사는 기가 죽어 쩔쩔맸다고 한다.

변영로는 1955년 빈에서 열린 국제 펜클럽 대회에 한국대표로 참석, 세계 문인들 앞에서 이 이야기를 털어놨다. 박장대소를 한 세계 문인들은 즉석에서 변영로에게 ‘동양의 버나드 쇼’라는 별칭을 붙여줬다.

수주의 술 이야기는 여기서 멈추지 않는다. 수주의 아버지(卞鼎相)는 집에서 술을 마실 때 3남4녀의 막내아들인 수주에게 반드시 두서너 잔은 주었다고 한다. 그 사연은 이렇다(《명정사십년》 참조).

주변에서 어른들이 술 마시는 것을 본 수주는 어느 날 문득 자기도 한번 마셔보고 싶은 충동이 들었다고 한다. 여섯 살밖에 안 된 자기에게 누가 마셔보라고 권할 것인가. 생각다 못한 수주는 몰래 훔쳐서라도 마셔보기로 하고 도주(盜酒)를 시도했다.

뒤꼍 광 속에 술독이 저장돼 있음을 알고 광에 들어간 그는 표주박을 손에 들고 술독을 쳐다보았다. 그러나 막상 술독 앞에 서고 보니 술독 높이가 너무나 높음을 느끼지 않을 수 없었다. 책상, 궤짝 할 것 없이 포개놓고 올라가 술독을 내려다보니 찹쌀 술이 찰랑거리고 있었다.

〈…그러나 중도 실족 와르르 쾅하며 쓰러져 아이고 아이고 나 죽는다 호곡(號哭)을 하는 바람에 사람들이 모여들었다.…〉(p10, 《명정사십년》)

“살려달라”는 소리를 듣고 수주의 어머니가 달려왔다. 곡절을 들은 어머니는 아들에게 표주박에 술을 가득 떠 주었다. 그날부터 도주가 급주(給酒·배급 주는 술)로 바뀌었다고 한다.

문헌(이어령의 《한국작가전기연구》)에 따르면, 수주는 술에 만취해 많은 사고를 일으켰다. 머리에 상처를 입은 것이 무려 10여 차례, 벼랑에서 떨어져 왼쪽 어깨가 탈골된 것이 한 차례, 달리는 자동차에서 떨어져 왼쪽 발목이 골절된 것이 한 차례, 전신주와 석벽에 부딪혀 무릎이 깨진 것이 두 차례, 눈 위에서 밤을 새우다가 발이 언 것이 한 차례였다. 결국 술병인 인후암으로 고생하다 1961년 3월 14일 서울 종로구 신교동 51-2번지에서 사망했다.

교회 전도사의 담배 사랑

|

| 1949년 《신천지》 11월호 표지. |

1921년 《장미촌》이라는 문예지가 창간됐을 때 그것을 기념하여 YMCA에서 우리나라 최초의 시낭송회가 열렸다. 공초도 발표자 가운데 한 사람이었다. 이 역사적인 행사에서 공초는 한 손에 푸른 연기가 피어오르는 상아 물부리를 들고 단 위에 올라가 장시(長詩) 〈아시아의 밤〉을 근엄하게 읽어내려갔다.

“밤에 취하고 밤을 사랑하고 밤을 즐기고 밤을 탄미(嘆美)하고 밤을 숭배하고 밤에 나서 밤에 살고 밤 속에 죽는 것이 아시아의 운명인가.”

그러자 야유가 터져 나왔다.

“웬 서양 거지가 알 수 없는 밤 타령이냐.”

“담뱃불이나 꺼라.”

|

| 1956년 《현대문학》 7월호 표지. |

대학에서 종교철학을 전공한 공초는 서른 전까지 담배를 피우지 않았다. 심지어 서른까지는 담배를 피운다는 걸 불가(不可)하다고 생각했을 뿐만 아니라, 심지어는 부도덕적으로까지 느끼고 있었다. 완고(頑固)한 기독교인처럼 말이다. 그러다 서른을 전후해 우연히 피우기 시작한 것이 아주 고질이 돼 버렸다.

〈…늦게 배운 도적질이 밤새는 줄 모르는 격으로 그 후 30여 년의 오늘까지 세수하는 동안 밥 먹는 동안을 제외하고 잠이 깨는 시간부터 잠들 직전 순간까지 담배를 물고 지낸다. 처음 흡연 이유나 동기는 막연한 ‘순수 애연(愛煙)’에 있었다고 볼 수 있다. 육체 주변의 허공 속에 자연(紫煙)이 엉기기도 하고, 흐리기도 하다가 드디어는 그것이 사라져 가는 것을 이윽히 바라보는 소견법(消遣法)에 마음이 끌리었었다.…〉(p12, 《현대문학》 7월호)

그러나 점점 흡연을 ‘감정의 연소(燃燒)’로 느끼게 됐고 어느 시기에 이르러 ‘호흡’이 됐다.

공초는 금연(禁煙)이라는 말을 가장 싫어했다. 이 단어를 볼 때마다 공초는 ‘무슨 송충이나 독사를 본 것 같이 소름이 끼친다’고 했다. ‘이 두 자가 멋없이 걸리기를 좋아하는 버스나 극장은 그래서 도무지 가까이하고 싶지가 않다’고도 했다.

空超, 허무주의에 빠져 기독교와 불교를 오가

|

| 명동백작으로 불리던 공초 오상순의 영결식 모습. |

〈…처음에는 ‘순수 애연’이던 것이 차츰 생활철학을 해오는 동안, 과도한 긴장상태와 완만(緩慢)상태의 템포를 조절하고, 조정하고, 나아가서는 조화하는 바를 효험함으로써 이제는 연아일체경(煙我一體境)에 산다고나 할까.〉(p13)

그에게 무연인생(無煙人生)이란 끔찍한 상상과도 같고, 담배는 (공초의 표현대로) ‘절대 불가결의 필수품’이 됐다. ‘담배를 손가락 사이에 끼고 있으면 그것이 다른 어떤 물건과 같이 생각되지 않고, 꼭 내 육체의 일부분으로까지 느껴진다’고도 했다. 물아일체(物我一體)의 경지가 아닐 수 없다. 심지어 그렇게 뿜어낸 자연이 한참 동안 허공에 머물다가 사라지는 것을 내 육체 일부분의 명멸의 모습으로 생각했다.

〈…과학이니 예술이니 철학이니 종교니 하는 데 대한 이야기에 염증을 느낀 지는 이미 오래지만 담배에 대한 이야길 하라면 언제나 흥미를 안 잃고, 흥이 나면 며칠 몇 밤이라도 이야기할 자신이 있다. 삼십여 년의 흡연역사에 에피소드는 헤아릴 수 없을 만큼 많기 때문이다.…〉(p13)

공초는 술을 너무 많이 마셔 정신을 잃는 바람에 소지품을 잃어버려도 손에 쥔 담배 파이프는 잃어버리지 않았다. 문우들이 그의 손에서 파이프를 빼내려 했지만 도무지 빠지지 않더라는 일화도 있다. 공초는 이 글 말미에 이렇게 썼다.

‘나에게 실로 애연기(愛煙記)를 빼놓고는 내 자서전은 백지(白紙)와 다름없다.’

공초는 세수할 때조차 입에서 담배를 떼지 않았다고 한다. 결혼 주례를 설 때도 하객들이 어이없어 하는 눈길은 아랑곳하지 않고 담배를 피워가며 주례사를 했다.

|

| 1954년 변영로가 금주를 선언한 뒤 한 소녀에게 성경책을 선물하고 있다. 수주는 여러 차례 금주를 선언했으나 지키지 못했다. |

그리고 공초는 도쿄에서 기독신학을 전공하고 교회 전도사가 되었다. 시간이 흘러 어느 날, 길을 가던 수주가 무심코 공초 전도사의 예배당에 들렀다. 마침 예배시간이었다. 열렬하게 설교하던 공초 전도사는 느닷없이 들이닥친 수주를 보았다. 순간 그의 얼굴이 술독으로 보였다고 한다.

“어! 저게 뭐야? 술독이 들어오고 있네!”

공초는 설교를 하다 말고 뛰어 내려갔다. 두 사람은 예배고 설교고 교회고 다 집어치우고 술집으로 달려가 곯아떨어지도록 퍼마셨다고 한다.

공초는 기독교와 불교의 동양적 사유에 깊이 빠져 평생 독신으로 살았다. 교회 전도사였던 그는 33세 무렵 부산 동래 범어사로 가 불교에 입문했다. 어찌나 참선에 열중했던지 2년 만에 방문을 열고 나왔을 때 말문이 열리지 않았다고 한다.

그러나 이내 환속(還俗)하고 말았다. 자신이 철저한 자유인임을 깨달은 것이다. 환속 후 명승고찰을 돌아다녔으나 말년에는 서울 조계사 안 유마실(維摩室)에 몸을 의탁하며 지냈다.

아침에 일어나 담배에 한번 불을 댕기면 세수할 때고, 식사할 때고를 가리지 않고 불을 끄지 않았다고 한다. 줄담배는 그를 따르던 문학청년들이 대주었다고 한다. 하루 20갑 이상을 피웠다는 설이 있지만 확실치 않다.

그런 무지막지한 흡연에도 72세까지 산 공초는 담배로 인한 심장병과 폐병으로 고생하다 1963년 6월 3일 밤 서울 적십자병원에서 세상을 떠났다.⊙