⊙ 명문대 출신, IT기업 통해 富 축적, 기성질서에 대한 비판, ‘젊은이의 친구’로 대중적 인기 얻었다는

점에서 안철수와 유사

⊙ 경제난 속에서 희망 잃은 NEET族 청년의 우상으로 浮上, 국회의원 낙선 후 몰락

劉敏鎬

⊙ 50세. 연세대 정치외교학과 졸업. 일본 마쓰시타 정경숙 15기.

⊙ SBS 보도국 기자, 일본 경제산업성 연구소(RIETI) 연구원. 現 워싱턴〈Pacific,Inc〉프로그램

디렉터, 딕 모리스 선거컨설턴트 아시아 담당 소장.

점에서 안철수와 유사

⊙ 경제난 속에서 희망 잃은 NEET族 청년의 우상으로 浮上, 국회의원 낙선 후 몰락

劉敏鎬

⊙ 50세. 연세대 정치외교학과 졸업. 일본 마쓰시타 정경숙 15기.

⊙ SBS 보도국 기자, 일본 경제산업성 연구소(RIETI) 연구원. 現 워싱턴〈Pacific,Inc〉프로그램

디렉터, 딕 모리스 선거컨설턴트 아시아 담당 소장.

- 호리에 다카후미는 2005년 중의원 선거 당시 티셔츠 차림으로 유세를 벌였다.

11월 초 잠시 귀국해 한국에 머무는 동안 가장 많이 들었던 말은 ‘안철수(安哲秀)’였다. 시대변화에 민감한 20대 30대만이 아니라, 50대 60대, 심지어 아홉 살짜리 친척 아이와 대입(大入) 준비를 하는 친구의 아들도 안철수를 입에 올렸다. 한 주간지 편집장은 “안철수를 커버사진으로 하면서 특집으로 만들 경우 판매부수가 눈에 띄게 올라간다”고까지 말했다.

내가 “안철수 관련 글을 《월간조선》에 쓸 예정”이라고 하자, 주위 사람들은 “부정적으로 쓸 경우 ‘엄청난 반발’이 일 것”이라고 충고했다. 지하철 내 가게에 진열된 잡지와 신문 중 안철수를 커버사진으로 한 것이 30%에 달했다. 크고 작은 기사를 포함할 경우 안철수를 다룬 것은 100%라 볼 수 있다.

나는 외국에서 20여 년간 생활해 왔다. 안철수라는 인물에 대해 특별히 ‘좋다 싫다’라는 감정이 없다. ‘잘 모른다’는 것이 솔직한 심정이다. 그렇지만 한국에 머무는 동안, 안철수라는 사람과 관련해 특별히 관심 있게 본 것이 하나 있다. TV에 등장한 안철수와 주변 풍경이 그것이다.

안철수 주위에는 ‘양복군단’이 없다

한마디로 말해 안철수 주변에는 그를 따라다니는 ‘양복군단’이 눈에 안 보인다. 이명박(李明博) 대통령이나 박근혜(朴槿惠) 전 한나라당 대표가 외부행차라도 할라치면, 그 주위를 옹위(擁衛)하고 다니는 수십 명의 50~60대 ‘양복군단’ 말이다.

안철수 주위를 따라다니는 사람을 굳이 손으로 꼽으라면, 학생들이나 기자가 전부이다. 기자도 젊은 기자가 대부분이다. 취재원을 따라다니는 취재기자들의 표정이 저토록 밝을 수 있다는 것도 인상 깊다.

인터뷰에 응하는 안철수의 답변도 흥미롭다. 미국이나 일본 정치인이 기자의 질문에 답할 때처럼 빠르고 단답형(短答型)이다. 안철수는 기자들이 물으면 마지못해 답하는 스타일이다.

“학교수업에 늦는다”면서 빠른 걸음으로 건물 안으로 들어가는 모습도 인상적이다. 뛰어오르듯이 의사당 계단을 올라가는 미국이나 일본 정치인들과 비슷하다. 정치판이 아닌, 대학이라는 무대가 주는 장점이기도 하겠지만, TV에 얼굴을 내밀려는 ‘양복군단’이 안철수 주변에 없다는 것은 신선하고도 새롭다.

나는 1990년대에 일본 마쓰시타(松下) 정경숙(政經塾)에서 공부를 한 적이 있다. 노다 현(現) 일본총리는 1기생이고, 나는 15기생이다.

정경숙에서 공부하는 동안 나는 선거에 출마한 선후배를 돕기 위해 선거유세에 참가한 적이 있다. 현장에서 가장 신경을 많이 쓰는 것은 두 가지이다. 바로 선거구를 돌아다니며 인사를 하는 동안, 얼마나 많은 젊은이와 대화를 나누고, 청년 자원봉사자를 얼마나 많이 확보하느냐 하는 것이다. 젊은 사람, 젊은 기자가 주변에 많으면 많을수록 당선될 가능성이 높다는 것이 일본정가(政街)의 상식이다.

사실 일본 젊은이들의 경우, 투표 당일 집에서 하루종일 잠을 자거나 놀러가기에 바쁘다. 젊은이들이 투표에 참가해 새로운 지도자를 만드는 경우는 극히 드물다. 그럼에도 불구하고 젊은이의 존재 여부는 당락에 극히 중요하다.

2011년 가을에 나타난 안철수 신드롬은 한순간에 모든 것을 뒤집어놓는 한국인 특유의 캐릭터를 보여주는 증거가 아닌가 싶다. 눈 깜짝할 사이에, 안철수라는 인물이 2012년 대통령 선거의 유력한 후보로 떠올랐기 때문이다. “어느 날 아침에 일어나 보니 유명해졌다”라는 영국 시인 바이런의 말처럼, 나라의 운명을 결정할 새로운 대통령 후보가 ‘하룻밤 만에’ 탄생한 것이다.

호리에몬과 안철수

안철수에 대해 궁금해진 나는 미디어를 통해 알려진 안철수 본인의 발언을 근거로 그의 캐릭터를 연구해 봤다. 결론부터 얘기하자면, 안철수가 어떤 사람인지, 어떤 비전을 가진 인물인지 전혀 잡히지 않는다. 시대에 조금 뒤처진 듯한 헤어스타일로 이마를 가린, 부끄러움 속에 가려진 인물이란 느낌이 들 뿐이다.

그의 주장도 특별히 정치적이라기보다는, 한국사회를 바라보는 40대 후반의 평균 한국인이라면 갖고 있을 만한 생각 같다. 아직은 특별한 정치조직도, 정치적 비전이나 구상도 보이지 않는다.

흥미로운 것은 안철수에 대해 들여다볼수록, 정치적인 의미로서의 안철수보다, 안철수 신드롬을 만들어낸 사회문화적인 의미에서의 한국적 상황과 구조에 관한 그림만이 떠오른다는 점이다. ‘왜 안철수가 탄생하게 됐는가’, ‘한국인에게 안철수의 등장은 어떤 의미를 갖는가’, ‘왜 지금 이 시점에 그가 화제가 되고 있는가’ 같은 의문이 한층 강해진다.

이런 생각을 하면서 나는 안철수 신드롬이 의미하는, 오늘과 내일의 한국을 이해할 수 있는 사례를 하나 발견했다. 바로 21세기에 들어서기 무섭게 일본 전역을 흔들어놓았던 호리에 다카후미(堀江貴文)가 바로 그 주인공이다.

호리에 다카후미는 현재 일본 내 트위터의 팔로워 수(數) 2위인 인물이다. 1위는 소프트뱅크의 손정의(孫正義) 사장이다. 호리에를 따르는 팔로워는 76만명에 달한다.

호리에는 일본인들 사이에서는 ‘호리에몬’으로 통한다. 22세기의 로봇으로 타임머신을 타고 20세기 지구에 날아온 만화 캐릭터 도라에몬(ドラえもん)에서 따온 애칭이다.

도쿄대 중퇴하고 IT기업 창립

1972년생인 호리에는 6년 전인 2005년만 해도 일본 최고의 부자로 등극(登極)할 것이 유력시되던 인물이다. 소셜네트워킹서비스(SNS)회사인 라이브도어(Live Door)의 CEO였던 그는 일본은 물론 전(全) 세계 IT분야의 최고봉에 오를 뻔했다.

《파이낸셜 타임》지 2011년 4월 26일자에 따르면 라이브도어 주식의 시가총액은 최고였던 2005년 7300억 엔(90억 달러)에 달했다고 한다. 호리에몬은 라이브도어 주식의 36.4%를 소유하고 있었다. 그가 가진 주식 시가가 최소 2000억 엔은 됐다는 얘기다. 호리에의 전성기였던 2005년 일본 부호 랭킹은 찾아보지 못했으나, 2010년 《포브스》지가 밝힌 일본인 자산 랭킹을 보면, 10위가 2274억 엔, 11위가 1911억 엔이었다. 6년간의 물가상승과 자산증식을 고려할 때 최전성기 호리에의 자산 랭킹은 적어도 일본 내 7위 정도에 해당했을 것이다. 국내에서는 일부 미디어에서 그가 한국계(系)라는 식으로 해외토픽 수준의 보도를 한 정도였지만, 그는 중국과 타이완(臺灣)에서도 유명세를 떨쳤다.

규슈 후쿠오카(福岡) 출신인 호리에는 도쿄대 종교학과 재학 중이던 1996년, 학교를 그만두고 회사를 차렸다. 선배와 함께 설립한 ‘온 더 에지(On the Edge)’라는 IT회사가 그것이다. 천재와 기인(奇人)의 집산지(集散地)로 알려진 도쿄대 기숙사 고마바료(駒場寮)가 창업의 산실(産室)이었다.

호리에는 ‘온 더 에지’를 만드는 과정에서 당시 사귀던 여자친구의 아버지로부터 600만 엔을 빌렸다. 이후 그는 회사이름을 ‘라이브도어’로 바꾸었다.

일본에서 도쿄대 출신으로 대학을 중퇴하고 ‘돈을 목적으로 하는’ 기업을 창립해 거기 매달리는 것은 극히 예외적인 일이다. 도쿄대는 일반적으로 관료·외교관·기자의 산실로 알려져 있다.

1996년은 인터넷이 막 비즈니스로 연결되기 시작하던 시점이다. 호리에는 홈페이지 제작 운영 관리와 같은 ‘단순한(?)’ IT업무를 통해 회사의 규모를 확대해 나갔다. 대기업의 홈페이지도 관리하면서 회사의 수익이 급신장했다. 호리에는 이후 회사 창립 멤버였던 선배를 밀어내고 스스로 CEO로 나섰다.

호리에는 라이브도어를 상장(上場)한 뒤, 주식과 투자로 들어온 돈을 가지고 M&A를 반복하면서 자산을 늘려갔다.

호리에의 라이브도어는 당시 야후 재팬을 누른 종합포털이자 SNS로 대부분의 일본 청년이 가입했었다. 그대로 성장했다면, 페이스북 이상으로 성장했을 가능성이 높다.

라이브도어와 비슷한 시기에 출범한 라구텐(樂天)의 주식 시가총액은 현재 9630 억 엔에 달한다. 전성기의 라이브도어는 라쿠텐도 넘볼 수 없는 IT기업이었다.

야구단 매입에 나서면서 유명해져

IT 마니아 사이에서나 알려졌던 호리에가, 전국적인 인물이 된 것은 2004년부터였다. 이해에 그는 오사카 긴테츠 버팔로즈(大阪近鉄バファロ─ズ) 야구단 매입 입찰에 응찰했다. 호리에는 입찰자격 때문에 매입에 참가하지 못하게 되자, 곧이어 센다이(仙台) 지역을 대표하는 새로운 야구단을 창설하겠다고 발표했다.

그는 라이브도어와 비슷한 시기에 탄생한, 현재 일본 IT기업의 선두주자 중 하나인 라쿠텐과 함께 센다이 야구단 창립 입찰에 나서지만 또다시 뜻을 이루지 못했다.

하지만 이를 통해 무명(無名)에 가깝던 IT회사 라이브도어와 CEO 호리에는 한순간에 유명해졌다. 호리에가 말한 ‘신규참입(新規參入)’이라는 말은 그해 연말 일본 자유국민사(自由國民社)가 수여하는 유행어대상(大賞)을 받았다. 이어 그는 일본잡지협회가 주는 골든 에로(Golden Arrow)상을 받았고, 음악배급업체인 에이펙스 등이 선정하는 ‘바지가 잘 어울리는 인물’(바지상)에도 뽑혔다.

이후 호리에는 경영실적으로 승부를 보는 다른 일본 기업가와 달리, TV와 같은 엔터테인먼트를 통해 기업과 기업가로서의 가치를 늘려나갔다.

당시 일본의 젊은이들이 호리에에게 호감을 가졌던 데는 이유가 있었다. 그는 야구단 매입에 나서면서 “외국인에게 감독을 맡기겠다”고 했다. “왜 잘하지도 못하면서도 늙은 일본인만이 높은 연봉을 받는 감독 자리에 오를 수 있는가?”라는 그의 말에 젊은이들은 공감했다.

질식할 것 같은 日 젊은이들의 우상이 되다

지난 2000년부터 6년간 일본 NHK에서 191편에 걸쳐 방송한 <프로젝트 X>라는 프로그램이 있다. 이 프로그램은 3~5명의 ‘보통 사람’이 직접 스튜디오에 나와 고도성장기의 어려움과 비화를 이야기하는 프로그램이었다. 개인이 아닌, 반드시 집단이 나와 ‘그때 그 시절’을 회상함으로써 “탁월한 개인이 아니라, 집단 속의 조화와 협력을 통해 결과를 만들어냈다”는 메시지를 던졌다.

물론 아름다운 얘기지만, 오늘날 일본 젊은이들은 더 이상 <프로젝트 X>에서나 통하는 ‘과거의 전통과 미덕’에 만족할 수 없다. 불황으로 아예 회사에 들어가 일할 수도 없는 백수생활이 장기화된 지 오래고, 설령 운 좋게 회사에 들어간다고 해도 모두가 함께 일하면서 앞으로 나아가는 일본식 기업문화에 적응할 수 없기 때문이다.

한 시간 900엔 정도의 아르바이트를 통해 아껴 쓰면서 나름 취미생활을 즐기는 것이 오늘날의 일본 젊은이다. 엔고(高) 덕분에 동남아시아를 여행하면서 즐겁게 지낼 수도 있다. 그러나 가족을 부양하고 집을 사거나 연금(年金)을 기대할 수는 없다. 40세가 넘어서면 아르바이트 자리도 찾기 어려워진다.

돈만이 아니라, 일본사회가 갖는 강력한 피라미드식 상하(上下)구조도 일본의 젊은이를 약하게 만든다. 일본의 20대는 세계 어느 나라 청년보다도 미래를 부정적으로 본다. 1인당 국민소득 4만 달러에 육박하는 부자나라라고는 하지만, 사회구조는 도저히 위를 올려다볼 수 없는 상명하복(上命下服) 체제로 이뤄져 있다. 50대, 60대가 사회 모든 분야를 주도하면서 20대, 30대는 질식할 것 같은 상태에 놓여 있다. 20대에 백만장자가 되는 미국식 성공스토리는 일본에서는 통하지 않는다.

“나도 호리에처럼 될 수 있다”

야구단 매입을 시도했다가 실패한 이후 호리에는 일본 신문·방송에서 가장 섭외하기 어려운 스타가 됐다. 호리에가 등장할 경우, TV 시청률은 수직 상승했다. 신문도 앞을 다투어 호리에를 다뤘다. IT회사의 CEO라는 쿨(Cool)한 이미지와 함께, 호리에는 젊은이의 기호(嗜好)와 생각을 보여주는 ‘시대의 전도사’로 자리 잡았다.

미디어에 나타난 호리에는 차 한 잔을 마시면서 일상사(日常事)에 관해 이야기를 나누곤 했다. 그는 철학·사상·전통·역사를 중시하는, 일본 전통의 기업문화·윤리·교훈에는 관심이 없었다.

호리에의 핵심 메시지는 ‘돈’이었다. “나는 그 같은 사실을 일찍 알았기 때문에 대학도 중간에 집어치우고 회사를 차렸다. 그리고 마침내 돈을 벌었다”는 것이 호리에가 강조하는 말이었다.

돈을 키워드로 하는 것이 지극히 일본적 상황이라고 말하는 사람도 있을지 모르겠다. 나는 호리에가 ‘뜰 당시’일본에 거주하고 있었다. 당시 돈에 대한 일본인의 집착과 관심은, 현재 한국을 휩쓰는 ‘대박심리’보다 결코 낮지 않았다고 생각한다.

너무도 솔직하게 말하는 호리에를 보면서, 박수가 쏟아졌다. 학교 졸업과 함께 실업자(失業者)가 된 젊은이들은 “나도 호리에처럼 될 수 있다”는 희망을 가지게 됐다. 일본식 기업문화를 찬양하는 기존의 기업 CEO와는 너무도 다르게, 호리에는 “일본 젊은이들은 착취당하고 있다”는 식의 얘기를 거침없이 했다. 호리에는 청년의 대변자, 청년의 친구가 됐다. 당시 젊은이들의 마음을 사로잡았던 호리에의 말 몇 개를 소개하면 다음과 같다.

“사랑도 돈으로 살 수 있다”

“사람의 마음도 돈으로 살 수 있다.”

“돈만 있으면 뭐든지 다 할 수 있다.”

“인간은 돈을 보면 달라진다. (달라지는 모습을) 옆에서 지켜보는 것도 재미있다.”

“여론이란 것은 믿을 게 못 된다.”

“투표는 귀찮기 때문에 한 적이 없다.”

“공익(公益)을 앞세우는 사람일수록 세금을 안 내는 경우가 태반이다.”

“샐러리맨은 현대판 노예에 불과하다.”

“기업 사장이야말로 현대의 귀족계급이다.”

“대중의 7할은 멍청이에다 무능하기도 하다.”

“여자란 자고로 25세가 넘어가면 무개념의, 산업폐기물에 불과한 존재이다.”

“여자의 마음도, 사랑도, 돈으로 살 수 있다.”

“인터넷이라고 전부 첨단은 아니다. 구석구석 뒤처진 부분도 많다. 그런 분야에 구(舊)세대의 권력이 들어가 큰돈을 벌고 있다. 그런 곳을 개선하지 않으면 미래가 없다.”

“나는 도쿄대 합격 필승공부법을 알고 있다. 그냥 200페이지 책을 전부 외우면 된다. 복잡하게 생각할 것 없이 그냥 눈을 감아도 200페이지를 외울 정도의 머리가 있으면 일본 내 어떤 대학도 들어갈 수 있다.”

“복잡하지 않고 간단하게 생각하는 것이 포인트이다. 성공하는 기업이란, 딴생각 없이 원래의 경영기본에 충실할 때 가능하다.”

“회사를 차리겠다는 사람이 오면, 간단히 일을 처리하라고 권한다. 얘기는 5분 만에 끝내지만, 모든 사람이 감동하며 돌아간다. 하려는 의욕이 있을 때, 간단하게 출발하는 것이 성공의 키이다.”

다소 뚱뚱한 호리에의 외모는 지적(知的)인 면과는 거리가 멀다. 말투·행동·취미·관심사도 질적(質的)인 면에서 볼 때 일본인의 평균보다는 낮은 편에 속한다. 투박하고 품위와는 거리가 먼 그의 언행(言行)에 대한 반감도 만만치 않다. 조금만 나이가 들거나, 어느 정도 안정된 생활을 하는 일본인이라면 예외 없이 호리에를 비판한다.

그러나 일본판 백수인 ‘니트족(NEET·Not in Education, Employment or Training)’은 호리에에게 아낌없는 박수를 보낸다.

‘버르장머리 없는 하극상’의 상징

21세기에 들어서면서 호리에는 일본 자본주의의 상징으로 부상(浮上)한 도쿄 롯폰기(六本木)힐즈 빌딩 안에 들어간다. 건물 옥상에는 자신의 집까지 마련했다. 롯폰기힐즈는 야후 재팬, 골드만 삭스 등 초우량 IT회사나 투자회사도 입주한, 21세기판 일본자본주의의 집산지였다. 자본주의 세계에서 생각할 수 있는 최고의 성공케이스가 호리에였다.

2005년 2월 호리에는 또다시 깜짝뉴스를 터뜨렸다. 대표적인 민방(民放)인 일본텔레비전(N-TV)의 주식 40.1%를 확보하면서 최대주주(株主)로 떠오른 것이다. 이어 그는 일본텔레비전 계열사인 후지TV 경영권 인수에 나섰다. IT기업이 아날로그TV 방송국 경영권을 잡는다는 것은 일본의 근간을 흔드는 일대 사건으로 받아들여졌다. 결국 호리에가 40.1%의 주식을 전부 후지TV에 팔면서 사태는 일단락됐다.

호리에는 후지TV로부터 1400억 엔이란 엄청난 현금을 챙겼지만, 기성(旣成)질서를 무너뜨리는 ‘버르장머리 없는 하극상(下剋上)’의 상징이 됐다. 60대 후반의 후지TV 회장이, 청바지 차림의 호리에에게 머리를 숙이는 장면은 기성세대에게는 치욕으로 받아들여졌다.

반대로 10~30대의 젊은층은 호리에에게 열광했다. 당시 인터넷 블로그는, 호리에를 20대에 일본을 통일한 오다 노부나가(織田信長)에 비유하는 글들로 메워졌다. 호리에가 자주 사용한 ‘상상의 범위 안에서 본다면(想定の範囲內)’이란 말은 인터넷을 통해 곧바로 전국적인 유행어가 됐다. 이 말은 2004년도 유행어인 ‘신규참입(新規參入)’에 이어 2005년 최고의 유행어로 꼽혔다.

무소속으로 국회의원 출마

2005년 8월, 중의원(衆議院) 해산과 함께 이른바 우정선거(郵政選擧·고이즈미 총리가 강행했던 우체국 민영화가 쟁점이 돼서 중의원이 해산된 뒤 실시된 선거여서 이런 이름이 붙음-편집자 註)가 실시됐다.

‘개혁의 상징’으로 떠오른 호리에에게 여당인 자민당과 야당인 민주당 모두 러브콜을 보냈다.

하지만 일본은 정치가 경제를 지배하는 나라가 아니다. 경제와 관료가 정치를 지배하는 나라다. 경제계는 기성질서를 흔들어온 호리에의 정계 진출에 반발했다. 호리에는 자민·민주 수뇌부를 전부 만났지만, 공천을 받지는 못했다.

결국 호리에는 히로시마(廣島)에서 무소속으로 출마하되, 이면(裏面)으로는 자민당의 지지를 받기로 했다. 상대 후보는 고이즈미 총리의 정적(政敵)으로, 우정개혁에 반대해 자민당을 탈당한, 구(舊)체제의 상징 가메이 시즈카(龜井靜香)였다. 가메이는 현재 민주당과 연립정부를 구성하고 있는 국민신당(國民新黨) 대표다.

고이즈미 개혁에 반대하는 구정치인을 제거하는 이른바 ‘자객(刺客)’ 후보로 호리에가 선발된 것이다. 호리에는 고이즈미 총리의 오른팔이자, 우정개혁 입안자인 다케나카 헤이조(竹中平藏) 경제재정담당정책대신(大臣)의 도움을 받아 선거에 나섰다.

호리에는 유세기간 동안 ‘개혁’이란 글자가 새겨진 티셔츠를 입고 돌아다녔다. 그는 선거기간 내내 일본 미디어로부터 각광을 받았다. 선거 직전 외신기자클럽에서 가진 간담회에서 호리에는 자신의 정치적 견해를 여과 없이 드러냈다.

“헌법에 천황이 일본의 상징이라고 쓰여 있지만, 내 판단으로는 위화감이 드는 발상이다.”

“역대 총리·내각·의회가 천황 문제를 꺼내지 않은 이유는 우익(右翼)에 대한 공포 때문일 것이다.”

“북한은 경제원조를 통해 문을 열어야 한다. 태양정책(햇볕정책)을 지지한다.”

“인터넷으로 인해 모든 부분의 스피드가 빨라졌기 때문에, 일본도 강력한 힘을 발휘할 수 있는 대통령제로 나가는 것이 좋다.”

섣불리 천황 문제 거론하다 몰락

호리에에게 강력한 역풍(逆風)이 분 것은 이 외신기자클럽 간담회 직후였다. 보수(保守) 성향의 지방도시 선거구에서 천황 문제를 언급하는 것은 자칫 ‘암살’을 당할 수도 있는 문제였다. 결국 호리에는 8만4000표를 얻어 11만 표를 얻은 가메이에게 패했다. 디지털 시대 젊은이의 영웅이라 하더라도 구정치인이 가진 시골 네트워크의 아날로그 파워를 당할 수는 없었던 것이다.

선거가 끝나자마자 호리에가 추락할 것이란 소문이 돌기 시작했다. 천황 문제를 건드렸고, 요코다 메구미(橫田めぐみ) 납치 문제로 반(反)북한 정서가 엄연히 살아 있는 상태에서 북한과의 관계 개선을 주장했다는 점이 그 이유였다. 중립적이거나 우호적이던 미디어조차 그 같은 분위기를 알아차리고 호리에에 대해 비판적인 방송과 기사를 내보내기 시작했다.

하극상으로 일본을 복잡하게 만들고, 모두가 입에 올리지 않은 터부를 TV에 나가 멋대로 떠들었다는 것, 천황을 건드리고 납북자 가족에게 상처를 입히며, 젊은이들을 배금(拜金)과 물신(物神)숭배로 몰아간 것이 호리에의 죄였다.

호리에도 그 같은 분위기를 감지하고 정계 진출을 통해 ‘보험’을 들려다가 실패했다고 볼 수 있다. 그를 열성적으로 지지하는 《호리에 메일 매거진》 구독자 22만명이 인터넷을 호리에공화국으로 만들었지만, 흐름을 바꿀 수는 없었다.

2006년 1월, 도쿄지검 특수부가 롯폰기힐즈에 있는 호리에의 집과 사무실, 라이브도어 본사(本社)를 급습했다. 2시간에 걸친 특수부의 움직임은 생중계로 보도됐다. 수사 명분은 내부자 거래와 분식회계법 위반이었다.

도쿄지검 특수부가 나선다는 것은 구속을 의미했다. 라이브도어 주가(株價)가 급락했다. 호리에와 관련이 있던 모든 사람이 조사를 받았다. 호리에의 오른팔이던 노구치 히데아키(野口英昭)는 손목을 긋고 죽은 시체로 발견됐다. 경찰은 자살이라고 했지만, 많은 일본인이 그 말을 믿지 않았다.

라이브도어에 대한 조사가 본격화되면서 일본 국내 미디어는 호리에를 범죄자로 몰아갔다. 구원(舊怨)이 있는 후지TV는 호리에를 ‘공공(公共)의 적(敵)’ 수준으로 몰고 갔다. 가십 수준이던 여자 탤런트와의 데이트나 만남도 추잡한 스캔들로 둔갑했다.

가이진(外人)과 ‘제3국인’

호리에는 한국계(系)로 알려져 있다. 이것도 그가 몰락한 이유 중의 하나가 됐다.

마이너리티로 일본사회의 주류가 되려면, 일본인 이상으로 일본적 가치(價値)와 질서를 지켜야만 한다. 소프트뱅크의 손정의 사장이 대표적인 예다.

손정의 사장은 일본인 이상으로 일본 전통과 상식을 존중하는 인물로 알려져 있다. 내가 아는 한, 이사회 내에 단 한명의 재일동포도 두지 않는, 다른 어떤 일본기업보다 더한 토종(土種) 일본회사가 소프트뱅크이다. 그럼에도 불구하고, 손정의도 언젠가는 호리에처럼 추락할 것이란 전망이 많다.

호리에는 처음부터 달랐다. 아예 작정을 하고 일본적 가치와 전통을 부수기 위해 달려든, 무례한 ‘제3국인(第三國人)’이었다.

일본에서 백인(白人)은 ‘가이진(外人)’으로 불린다. 중요한 것은 얼굴이 희다고 전부 ‘가이진’이 아니라는 점이다. 미국·영국·이탈리아·프랑스·독일·스페인·북유럽 출신 정도가 ‘가이진’에 포함된다. 라틴아메리카·동유럽·러시아 출신은 ‘가이진’이 아니다. 일본보다 잘살았거나, 뭔가 얻을 만한 나라의 국민만이 ‘가이진’으로 불린다. 아시아의 경우 그냥 ‘아시안’이거나, 좀 더 비하하면 ‘제3국인’이다.

호리에는 대표적인 ‘제3국인’인 ‘센진(鮮人)’이다. 위기시(時) 그 누구로부터도 도움을 받을 수 없는 약자(弱者)이다. 마이너리티에 대한 일본의 차별정책에 맞서 외신기자들이 호리에를 변호하는 기사를 내보냈지만, 달라진 것은 없었다.

호리에에 이어, 4개월 뒤에 5000억 엔에 달하는 펀드를 굴린 타이완(臺灣) 출신 무라카미 요시아키(村上世彰)가 체포되면서 일본 정부의 진의가 어디에 있는지 모두가 알게 됐다.

무라카미는 원래 경제산업성 관료 출신이다. 호리에처럼 롯폰기힐즈가 주거지이다. 전통적으로 일본 검찰은 특별한 일이 없는 한 관료 출신 기업가에게 손대지 않는다. 관료 조직은 선후배로 똘똘 뭉쳐진 일본 내(內)의 ‘국가 내 국가’이다.

주식시장에서 ‘내부자 거래’라는 것은 해석하기에 따라 다르다. 관료 출신 무라카미 펀드가 한순간에 끝장난 가장 큰 이유는, 바로 ‘제3국인’이기 때문이라는 분석이 지배적이다. 이른바 나리킨(成金)으로 불리는, 롯폰기힐즈에 사는 벼락부자들을 손보자는 것이 일본 정부의 의도였다고 볼 수 있다.

수감 후에도 영웅 대접

호리에가 쌓아올린 신화(神話)는 라이브도어의 몰락과 함께 막을 내렸다. 라이브도어에 투자한 많은 사람은 사실 호리에 팬이었다. 그들은 라이브도어가 보장하던 연(年)수익률 30%의 배경에 부정거래가 있다는 발표를 듣게 됐다. 돈이 한순간에 사라진 데 대한 분노는 컸지만, 피해자들은 정부와 미디어의 발표를 믿지 않았다.

“다른 모든 기업도 마찬가지인데 왜 하필이면 호리에인가?”라는 항의와 불만이 인터넷 사이트를 달구었다. 호리에는 자신을 지지해 준 젊은 투자가들에게 “언젠가 전부 빚을 갚겠다”고 했다.

호리에는 지루한 법정 공방 끝에 올해 6월 20일, 2년6개월의 실형을 선고받고 교도소에 수감됐다. 수감 당일 호리에의 일거수일투족(一擧手一投足)은 인터넷을 통해 일본 전역에 방영됐다. 아파치 인디언 머리 스타일로 도쿄 고등검찰청 앞에 나타난 호리에는, 젊은이들로부터 열광적인 박수와 환호를 받았다. 당시 비디오를 보면, 교도소에 가는 것이 아니라, 마치 전쟁터에 혼자 싸우러 가는 영웅처럼 보인다.

한 달 가입비 840엔, 한 달에 불과 4번밖에 발행되지 않는 《호리에 메일 매거진》은 호리에의 수감 직후 1만3000여 명의 독자를 확보했다. 개인별 유료메일 구독자의 수로 볼 때, 호리에는 일본 1위다.

수감 이후 5개월이 흘렀지만, 면회를 다녀온 사람들을 통해 전달되는 호리에의 모습은 일본 젊은이들에게 여전히 빅 뉴스로 받아들여지고 있다. 트위터를 통해 보통 하루에 3~4개의 메시지가 76만명의 팔로워에게 전달된다. 이들 대부분은 10~30대이다.

“이번 주말은 바나나를 먹는 날. 벌써부터 기다려진다.”

“한꺼번에 10여 명씩 들어가는 목욕탕 내에 몸을 맡기는 것. 천국이 따로 없다.”

“(부드러운) 화장실용 종이가 없기 때문에 신문지를 물에 묻혀 화장지로 대신 사용하고 있다.”

한때 일본 최고부자 리스트에 올랐던 호리에의 인간적인 모습에 니트족과 미래가 안 보이는 샐러리맨은 감동한다. 트위터 팔로워의 수도 하루가 다르게 늘어가고 있다.

필자는 시대의 풍운아 호리에를 일본 청년이 기대하는 ‘꿈과 희망’이라고 해석한다. 꿈과 희망의 저변에는 자본주의 기본법칙인 돈이 자리 잡고 있다. 도쿄대 출신, 창업을 위해 자퇴한 기업가, IT회사의 CEO, 일본 자본주의 최고봉인 롯폰기힐즈 거주, 기성세대의 코를 납작하게 만든 막힘없는 언동, 탤런트처럼 등장한 기업가….

81학번의 대학생활

‘시대정신(時代精神)’이란 말이 있다. 동(同)시대를 살아간 사람만이 느낄 수 있는 고유한 감각이 시대정신을 이해하는 키이다. 우연히도 나는 안철수와 같은 해인 1962년에 태어났다. ‘학력고사’라는 이름으로 100만명이 한꺼번에 대학입시장에 들어갔던, 이른바 81학번이다.

전두환(全斗煥) 정권이 출범하면서 대학졸업정원제가 처음으로 시행된 해가 1981년이다. 이전까지만 해도 서울대·연세대·고려대 등 소위 일류대학의 정원은 각각 한 해에 2500여 명 선이었던 것이 1981년 들어 갑자기 두 배인 5000명으로 늘어났다.

1981년 입학시험 당시, 수험생은 복수(複數)전형을 통해 수십 개의 대학에 입학원서를 ‘무한정’ 제출할 수가 있었다. 허수(虛數)경쟁으로 인해, 소위 일류대학 대부분이 미달사태를 보였다. 학력고사 점수 180점인가를 받은 수험생이 서울법대에 합격하는 코미디 같은 일이 벌어진 것이 이때의 일이다. 81학번인 안철수는 그 같은 상황에서 서울의대에 들어갔다.

대학에 들어가자 선배들의 차가운 시선이 기다리고 있었다. 원래 실력이라면 입학할 수도 없지만, 배로 늘어난 졸업정원제 덕분에 ‘용케’ 대학에 들어올 수 있었다는, 차별 아닌 차별이었다. 대학당국은 졸업 때까지 일정수준 이상의 성적을 얻지 못할 경우, 졸업자격증을 주지 않을 것이란 ‘협박’을 되풀이했다.

대학 도서관 앞에는 ‘짭새’라고 불리던 사복(私服)경찰이 아예 상주(常駐)하고 있었다. 교내에서 몇 명만 모여 쑥덕거려도 그들이 득달같이 들이닥쳐 잡아갔다. 공포와 압제 속에서 대학생들은 전두환 군사독재에 반대하는 데모를 벌였다. 전두환이 만든 졸업정원제 덕분에 대학에 들어왔지만, 전두환은 타도대상이었다.

나는 1학년 때 도서관에서 데모를 벌이다 끌려가는 한 여학생을 바로 앞에서 목격했다. 잡초처럼 허물어지고 부서진 채 끌려가던 그 여학생은 마지막까지 “군사독재반대!”라는 구호를 외쳤다.

부끄러운 얘기지만, 대학 생활을 통틀어 학교에 간 것은 전체 수업 일의 반도 되지 않았다. 학점을 따기 위해 시험기간을 전후해서 학교에 ‘들른 것’일 뿐이었다.

안철수는 젊은이들의 친구다

요즘 대학생들은 취직시험을 위해 스펙도 쌓고 수업에도 100% 참가하고 학점 따기 공부에도 매진한다고 들었다. 내가 대학을 다닐 때에 그런 학생이 있었다면 “군사독재에 무의식적으로 동의하는 반동”이라는 비난을 감수해야만 했을 것이다. 지금 생각하면 웃기는 논리였지만, 당시 법관이나 의사가 되려는 사람은 “시대적 사명을 망각한 ‘소(小)시민적 사고’의 소유자”라는 식의 비난을 받았다. 최루탄 냄새로 범벅이 된 대학은 ‘배움의 상아탑’이라는 고상한 수식어와는 거리가 먼, 살벌한 공간이었다.

지루할 정도로 1981년 대학생의 삶을 설명한 이유는, 바로 안철수가 그 같은 시대에 청춘을 보냈다는 점을 강조하기 위해서다. 대학생 중에도 가장 학습량이 많은 의대생(醫大生)이었지만, 그도 캠퍼스와 사회 전반에 흐르는 시대정신을 외면할 수는 없었을 것이다.

대학을 졸업한 안철수가 의사 생활을 하다가 컴퓨터 백신을 개발해 무료로 배포한 것을 시작으로, 안철수연구소를 차리고 벤처사업가로 변신했다가, 오늘날에 이르기까지의 과정을 여기서 소개할 필요는 없을 것이다.

21세기 미국 IT 창업자의 출발을 보면 공통점이 하나 있다. 저가(低價)이거나 무료, 그리고 오픈(open)이다. 이는 단순한 비즈니스 전략이 아니다. IT라는 새로운 세계를 대하는 신념, 즉 이데올로기이다. 안철수가 1990년대 중반, 무료로 백신을 배포했다는 게 놀랍기만 하다.

안철수를 호리에와 비견할 수 있는 가장 큰 이유는 젊은이들의 지지에서 찾을 수 있다. 나는 앞에서 안철수에 대해 ‘설명’했지만, 한국의 젊은이들에게 안철수는 설명될 수 있는 존재라기보다 ‘가슴으로 느낄 수 있는 인물’이라는 생각이 든다. 안철수는 젊은이들의 친구이기 때문이다.

친구는 따로 설명이 필요 없다. 함께 있다는 것만으로도 즐겁고, 뭔가 나눠주고 싶고, 함께 어딘가에 가고 싶은 존재이다. 간단히 말해 ‘우리 편’이다. ‘우리 편’은 옳고 아니고의 기준과 거리가 멀다. 틀리더라도 상관없다. 상대방이 비방할수록 애정과 집착은 더더욱 강해진다. 호리에에 대한 일본 청년들의 감정도 마찬가지다.

‘창업자’ 안철수

안철수가 ‘젊은이들의 우리 편’이 된 배경은 여러 가지로 설명할 수 있다. 나는 사라스 사라스바티(Saras Sarasvathy) 미(美)버지니아대 MBA 교수의 최근 연구결과가 안철수 신드롬을 이해할 수 있는 단서가 될 수 있다고 믿는다. 사라스바티 교수는 현재 미국에서 활동하는 20~30대 창업자 245명을 직접 인터뷰한 것을 분석해 발표했다. 핵심적인 부분만 모아서 살펴보자.

“창업자는 뭔가 상품을 만들어 팔려는 문제에만 신경을 쓴다. 자신이 배웠고 관심 있는 부분을 시장에 넘겨 소비자로부터 인정받고 싶어하는 정신이 강하다.”

“뭔가 실행하면서 배우고, 소비자의 반응을 통해 발전시켜 나간다.”

“사람들의 반응과 격려가 창업자의 발명과 창조의 기반이 된다. 소비자는 창업자의 상품을 팔아주는 세일즈맨이기도 하다.”

“창업자는 경쟁상대가 누구인지를 개의치 않는다. 창업자는 자신의 비즈니스 영역을 기존의 시장에서 찾지 않는다. 아무도 하지 않는 일에 도전한다고 믿기 때문에 적이 없다고 생각한다.”

사라스바티 교수에 따르면, 245명의 창업자 대부분이 비슷한 ‘모토(motto)’를 가지고 있다고 한다. ‘준비(ready)-발사(fire)-목표달성(aim)’으로 이어지는 연속과정이다. 목표달성이 끝나는 순간, 곧바로 다른 목표를 향해 준비하고 움직이면서 끝없이 발전해 나가는 것이 미국 창업자의 공통점이라는 것이다.

마케팅이라는 관점에서 볼 때, 호리에의 경우처럼 안철수의 주(主)고객도 변화에 민감한 고객, 젊은층이다. 적을 만든 후 그와 반대편에 선 사람들을 규합하는, 기존 한국 정치판의 편 가르기 식 고객과는 성격이 다르다.

서울시장 선거를 통해 마침내 적이 나타난 것처럼 보이지만, 안철수 자신은 원래 적이 없다. 적이 아니라, 자신의 상품에 만족하지 못하는 소비자가 있을 뿐이다. 그런 사람들은 ‘준비-발사-목표달성’을 위한 다음 타깃이 될 뿐이다.

IT산업을 통해 인생의 변화를 꿈꾼 안철수는 기업가로서, 인생설계사로서 창업자다. 창업자라는 이미지에서 풍기는, 도전·창조·부(富)·구세대 타파·테크놀로지, 이런 것들이 한국 젊은이들의 마음을 사로잡고 있다. 창업자가 갖는 최대한의 장점인 ‘정열(passion)’은 한국의 그 어떤 인물도 만들어낼 수 없는 안철수만의 캐릭터이다.

꿈을 주는 정치인, 꿈꾸는 청년

호리에를 대하는 일본 젊은이들의 정열은, 기성세대 일본인이 결코 경험해 본 적이 없는 광기(狂氣)에 가깝다. 기성세대가 장악한 미디어가 호리에 지지자들을 좋게 말할 리 없다.

한국의 기성세대 역시 똑같은 우(愚)를 범하고 있다. 정열을 최대의 무기로 하면서 청년의 우상(偶像)으로 떠오른 안철수는 미래가 불안해질수록, 청년실업자가 늘어날수록, 기존의 미디어로부터의 공격이 심해질수록, 더욱 커갈 우량주(優良株)이다.

도쿄대와 서울대, 대학 중퇴와 의사 퇴직, 라이브도어와 안철수연구소, 인기와 더불어 주가가 급상승하면서 엄청난 부(富) 축적, 여야(與野) 정치권 모두가 주목하는 개혁의 상징….

안철수의 행적을 보면 호리에가 천황 관련 발언을 하기 직전까지의 모습과 너무도 닮았다. 앞으로 그가 어떤 모습으로 진화(進化)할지는 내년 1년을 통해 판명될 것이다. 정치 일선에 나선다면 검증 과정을 통해 그의 진가(眞價)가 드러날 것이다.

그 어떤 결과가 나타나더라도 안철수가 한국사회에 던져준 메시지는 분명하다. 호리에에게서 볼 수 있듯이, 젊은이들에게 ‘꿈’을 심어준 인물이 바로 안철수이다.

꿈꾸는 사람은 행복하다. 대한민국 젊은이들이 안철수에 열광하는 가장 큰 이유는 바로 ‘꿈꾸기 때문에 행복해질 수 있다’는 단순한 사실에서 찾을 수 있지 않을까?

꿈은 본질적으로 비현실적이다. 하지만 기성세대가 아무리 논리적으로 꿈의 비현실성을 설명해도 젊은이는 거기에는 관심이 없다. 꿈을 잃어버린, 꿈꾸기를 원치 않는 기성세대와는 기본적으로 대화가 이뤄질 수 없다. 꿈이 없는 청년은 이미 늙어버렸다. 2011년 말, 안철수 신드롬의 핵심이자 배경은, ‘꿈을 잃어버린 사회를 밝히려는 희망의 꿈’이란 말로 설명할 수 있을지도 모르겠다.⊙

내가 “안철수 관련 글을 《월간조선》에 쓸 예정”이라고 하자, 주위 사람들은 “부정적으로 쓸 경우 ‘엄청난 반발’이 일 것”이라고 충고했다. 지하철 내 가게에 진열된 잡지와 신문 중 안철수를 커버사진으로 한 것이 30%에 달했다. 크고 작은 기사를 포함할 경우 안철수를 다룬 것은 100%라 볼 수 있다.

나는 외국에서 20여 년간 생활해 왔다. 안철수라는 인물에 대해 특별히 ‘좋다 싫다’라는 감정이 없다. ‘잘 모른다’는 것이 솔직한 심정이다. 그렇지만 한국에 머무는 동안, 안철수라는 사람과 관련해 특별히 관심 있게 본 것이 하나 있다. TV에 등장한 안철수와 주변 풍경이 그것이다.

안철수 주위에는 ‘양복군단’이 없다

한마디로 말해 안철수 주변에는 그를 따라다니는 ‘양복군단’이 눈에 안 보인다. 이명박(李明博) 대통령이나 박근혜(朴槿惠) 전 한나라당 대표가 외부행차라도 할라치면, 그 주위를 옹위(擁衛)하고 다니는 수십 명의 50~60대 ‘양복군단’ 말이다.

안철수 주위를 따라다니는 사람을 굳이 손으로 꼽으라면, 학생들이나 기자가 전부이다. 기자도 젊은 기자가 대부분이다. 취재원을 따라다니는 취재기자들의 표정이 저토록 밝을 수 있다는 것도 인상 깊다.

인터뷰에 응하는 안철수의 답변도 흥미롭다. 미국이나 일본 정치인이 기자의 질문에 답할 때처럼 빠르고 단답형(短答型)이다. 안철수는 기자들이 물으면 마지못해 답하는 스타일이다.

“학교수업에 늦는다”면서 빠른 걸음으로 건물 안으로 들어가는 모습도 인상적이다. 뛰어오르듯이 의사당 계단을 올라가는 미국이나 일본 정치인들과 비슷하다. 정치판이 아닌, 대학이라는 무대가 주는 장점이기도 하겠지만, TV에 얼굴을 내밀려는 ‘양복군단’이 안철수 주변에 없다는 것은 신선하고도 새롭다.

나는 1990년대에 일본 마쓰시타(松下) 정경숙(政經塾)에서 공부를 한 적이 있다. 노다 현(現) 일본총리는 1기생이고, 나는 15기생이다.

정경숙에서 공부하는 동안 나는 선거에 출마한 선후배를 돕기 위해 선거유세에 참가한 적이 있다. 현장에서 가장 신경을 많이 쓰는 것은 두 가지이다. 바로 선거구를 돌아다니며 인사를 하는 동안, 얼마나 많은 젊은이와 대화를 나누고, 청년 자원봉사자를 얼마나 많이 확보하느냐 하는 것이다. 젊은 사람, 젊은 기자가 주변에 많으면 많을수록 당선될 가능성이 높다는 것이 일본정가(政街)의 상식이다.

사실 일본 젊은이들의 경우, 투표 당일 집에서 하루종일 잠을 자거나 놀러가기에 바쁘다. 젊은이들이 투표에 참가해 새로운 지도자를 만드는 경우는 극히 드물다. 그럼에도 불구하고 젊은이의 존재 여부는 당락에 극히 중요하다.

2011년 가을에 나타난 안철수 신드롬은 한순간에 모든 것을 뒤집어놓는 한국인 특유의 캐릭터를 보여주는 증거가 아닌가 싶다. 눈 깜짝할 사이에, 안철수라는 인물이 2012년 대통령 선거의 유력한 후보로 떠올랐기 때문이다. “어느 날 아침에 일어나 보니 유명해졌다”라는 영국 시인 바이런의 말처럼, 나라의 운명을 결정할 새로운 대통령 후보가 ‘하룻밤 만에’ 탄생한 것이다.

|

| 안철수는 주위에 ‘양복군단’이 없고, 인터뷰 시 단답형으로 빠르게 답변한다는 점에서 기성 정치인들과 다른 모습을 보여주고 있다. |

호리에몬과 안철수

안철수에 대해 궁금해진 나는 미디어를 통해 알려진 안철수 본인의 발언을 근거로 그의 캐릭터를 연구해 봤다. 결론부터 얘기하자면, 안철수가 어떤 사람인지, 어떤 비전을 가진 인물인지 전혀 잡히지 않는다. 시대에 조금 뒤처진 듯한 헤어스타일로 이마를 가린, 부끄러움 속에 가려진 인물이란 느낌이 들 뿐이다.

그의 주장도 특별히 정치적이라기보다는, 한국사회를 바라보는 40대 후반의 평균 한국인이라면 갖고 있을 만한 생각 같다. 아직은 특별한 정치조직도, 정치적 비전이나 구상도 보이지 않는다.

흥미로운 것은 안철수에 대해 들여다볼수록, 정치적인 의미로서의 안철수보다, 안철수 신드롬을 만들어낸 사회문화적인 의미에서의 한국적 상황과 구조에 관한 그림만이 떠오른다는 점이다. ‘왜 안철수가 탄생하게 됐는가’, ‘한국인에게 안철수의 등장은 어떤 의미를 갖는가’, ‘왜 지금 이 시점에 그가 화제가 되고 있는가’ 같은 의문이 한층 강해진다.

이런 생각을 하면서 나는 안철수 신드롬이 의미하는, 오늘과 내일의 한국을 이해할 수 있는 사례를 하나 발견했다. 바로 21세기에 들어서기 무섭게 일본 전역을 흔들어놓았던 호리에 다카후미(堀江貴文)가 바로 그 주인공이다.

호리에 다카후미는 현재 일본 내 트위터의 팔로워 수(數) 2위인 인물이다. 1위는 소프트뱅크의 손정의(孫正義) 사장이다. 호리에를 따르는 팔로워는 76만명에 달한다.

호리에는 일본인들 사이에서는 ‘호리에몬’으로 통한다. 22세기의 로봇으로 타임머신을 타고 20세기 지구에 날아온 만화 캐릭터 도라에몬(ドラえもん)에서 따온 애칭이다.

도쿄대 중퇴하고 IT기업 창립

|

| 전성기 때 호리에 다카후미의 강연포스터. 호리에는 ‘바지가 잘 어울리는 인물’로 선정되기도 했다. |

《파이낸셜 타임》지 2011년 4월 26일자에 따르면 라이브도어 주식의 시가총액은 최고였던 2005년 7300억 엔(90억 달러)에 달했다고 한다. 호리에몬은 라이브도어 주식의 36.4%를 소유하고 있었다. 그가 가진 주식 시가가 최소 2000억 엔은 됐다는 얘기다. 호리에의 전성기였던 2005년 일본 부호 랭킹은 찾아보지 못했으나, 2010년 《포브스》지가 밝힌 일본인 자산 랭킹을 보면, 10위가 2274억 엔, 11위가 1911억 엔이었다. 6년간의 물가상승과 자산증식을 고려할 때 최전성기 호리에의 자산 랭킹은 적어도 일본 내 7위 정도에 해당했을 것이다. 국내에서는 일부 미디어에서 그가 한국계(系)라는 식으로 해외토픽 수준의 보도를 한 정도였지만, 그는 중국과 타이완(臺灣)에서도 유명세를 떨쳤다.

규슈 후쿠오카(福岡) 출신인 호리에는 도쿄대 종교학과 재학 중이던 1996년, 학교를 그만두고 회사를 차렸다. 선배와 함께 설립한 ‘온 더 에지(On the Edge)’라는 IT회사가 그것이다. 천재와 기인(奇人)의 집산지(集散地)로 알려진 도쿄대 기숙사 고마바료(駒場寮)가 창업의 산실(産室)이었다.

호리에는 ‘온 더 에지’를 만드는 과정에서 당시 사귀던 여자친구의 아버지로부터 600만 엔을 빌렸다. 이후 그는 회사이름을 ‘라이브도어’로 바꾸었다.

일본에서 도쿄대 출신으로 대학을 중퇴하고 ‘돈을 목적으로 하는’ 기업을 창립해 거기 매달리는 것은 극히 예외적인 일이다. 도쿄대는 일반적으로 관료·외교관·기자의 산실로 알려져 있다.

1996년은 인터넷이 막 비즈니스로 연결되기 시작하던 시점이다. 호리에는 홈페이지 제작 운영 관리와 같은 ‘단순한(?)’ IT업무를 통해 회사의 규모를 확대해 나갔다. 대기업의 홈페이지도 관리하면서 회사의 수익이 급신장했다. 호리에는 이후 회사 창립 멤버였던 선배를 밀어내고 스스로 CEO로 나섰다.

호리에는 라이브도어를 상장(上場)한 뒤, 주식과 투자로 들어온 돈을 가지고 M&A를 반복하면서 자산을 늘려갔다.

호리에의 라이브도어는 당시 야후 재팬을 누른 종합포털이자 SNS로 대부분의 일본 청년이 가입했었다. 그대로 성장했다면, 페이스북 이상으로 성장했을 가능성이 높다.

라이브도어와 비슷한 시기에 출범한 라구텐(樂天)의 주식 시가총액은 현재 9630 억 엔에 달한다. 전성기의 라이브도어는 라쿠텐도 넘볼 수 없는 IT기업이었다.

IT 마니아 사이에서나 알려졌던 호리에가, 전국적인 인물이 된 것은 2004년부터였다. 이해에 그는 오사카 긴테츠 버팔로즈(大阪近鉄バファロ─ズ) 야구단 매입 입찰에 응찰했다. 호리에는 입찰자격 때문에 매입에 참가하지 못하게 되자, 곧이어 센다이(仙台) 지역을 대표하는 새로운 야구단을 창설하겠다고 발표했다.

그는 라이브도어와 비슷한 시기에 탄생한, 현재 일본 IT기업의 선두주자 중 하나인 라쿠텐과 함께 센다이 야구단 창립 입찰에 나서지만 또다시 뜻을 이루지 못했다.

하지만 이를 통해 무명(無名)에 가깝던 IT회사 라이브도어와 CEO 호리에는 한순간에 유명해졌다. 호리에가 말한 ‘신규참입(新規參入)’이라는 말은 그해 연말 일본 자유국민사(自由國民社)가 수여하는 유행어대상(大賞)을 받았다. 이어 그는 일본잡지협회가 주는 골든 에로(Golden Arrow)상을 받았고, 음악배급업체인 에이펙스 등이 선정하는 ‘바지가 잘 어울리는 인물’(바지상)에도 뽑혔다.

이후 호리에는 경영실적으로 승부를 보는 다른 일본 기업가와 달리, TV와 같은 엔터테인먼트를 통해 기업과 기업가로서의 가치를 늘려나갔다.

당시 일본의 젊은이들이 호리에에게 호감을 가졌던 데는 이유가 있었다. 그는 야구단 매입에 나서면서 “외국인에게 감독을 맡기겠다”고 했다. “왜 잘하지도 못하면서도 늙은 일본인만이 높은 연봉을 받는 감독 자리에 오를 수 있는가?”라는 그의 말에 젊은이들은 공감했다.

질식할 것 같은 日 젊은이들의 우상이 되다

지난 2000년부터 6년간 일본 NHK에서 191편에 걸쳐 방송한 <프로젝트 X>라는 프로그램이 있다. 이 프로그램은 3~5명의 ‘보통 사람’이 직접 스튜디오에 나와 고도성장기의 어려움과 비화를 이야기하는 프로그램이었다. 개인이 아닌, 반드시 집단이 나와 ‘그때 그 시절’을 회상함으로써 “탁월한 개인이 아니라, 집단 속의 조화와 협력을 통해 결과를 만들어냈다”는 메시지를 던졌다.

물론 아름다운 얘기지만, 오늘날 일본 젊은이들은 더 이상 <프로젝트 X>에서나 통하는 ‘과거의 전통과 미덕’에 만족할 수 없다. 불황으로 아예 회사에 들어가 일할 수도 없는 백수생활이 장기화된 지 오래고, 설령 운 좋게 회사에 들어간다고 해도 모두가 함께 일하면서 앞으로 나아가는 일본식 기업문화에 적응할 수 없기 때문이다.

한 시간 900엔 정도의 아르바이트를 통해 아껴 쓰면서 나름 취미생활을 즐기는 것이 오늘날의 일본 젊은이다. 엔고(高) 덕분에 동남아시아를 여행하면서 즐겁게 지낼 수도 있다. 그러나 가족을 부양하고 집을 사거나 연금(年金)을 기대할 수는 없다. 40세가 넘어서면 아르바이트 자리도 찾기 어려워진다.

돈만이 아니라, 일본사회가 갖는 강력한 피라미드식 상하(上下)구조도 일본의 젊은이를 약하게 만든다. 일본의 20대는 세계 어느 나라 청년보다도 미래를 부정적으로 본다. 1인당 국민소득 4만 달러에 육박하는 부자나라라고는 하지만, 사회구조는 도저히 위를 올려다볼 수 없는 상명하복(上命下服) 체제로 이뤄져 있다. 50대, 60대가 사회 모든 분야를 주도하면서 20대, 30대는 질식할 것 같은 상태에 놓여 있다. 20대에 백만장자가 되는 미국식 성공스토리는 일본에서는 통하지 않는다.

|

| 호리에 다카후미의 책들. |

미디어에 나타난 호리에는 차 한 잔을 마시면서 일상사(日常事)에 관해 이야기를 나누곤 했다. 그는 철학·사상·전통·역사를 중시하는, 일본 전통의 기업문화·윤리·교훈에는 관심이 없었다.

호리에의 핵심 메시지는 ‘돈’이었다. “나는 그 같은 사실을 일찍 알았기 때문에 대학도 중간에 집어치우고 회사를 차렸다. 그리고 마침내 돈을 벌었다”는 것이 호리에가 강조하는 말이었다.

돈을 키워드로 하는 것이 지극히 일본적 상황이라고 말하는 사람도 있을지 모르겠다. 나는 호리에가 ‘뜰 당시’일본에 거주하고 있었다. 당시 돈에 대한 일본인의 집착과 관심은, 현재 한국을 휩쓰는 ‘대박심리’보다 결코 낮지 않았다고 생각한다.

너무도 솔직하게 말하는 호리에를 보면서, 박수가 쏟아졌다. 학교 졸업과 함께 실업자(失業者)가 된 젊은이들은 “나도 호리에처럼 될 수 있다”는 희망을 가지게 됐다. 일본식 기업문화를 찬양하는 기존의 기업 CEO와는 너무도 다르게, 호리에는 “일본 젊은이들은 착취당하고 있다”는 식의 얘기를 거침없이 했다. 호리에는 청년의 대변자, 청년의 친구가 됐다. 당시 젊은이들의 마음을 사로잡았던 호리에의 말 몇 개를 소개하면 다음과 같다.

“사랑도 돈으로 살 수 있다”

“사람의 마음도 돈으로 살 수 있다.”

“돈만 있으면 뭐든지 다 할 수 있다.”

“인간은 돈을 보면 달라진다. (달라지는 모습을) 옆에서 지켜보는 것도 재미있다.”

“여론이란 것은 믿을 게 못 된다.”

“투표는 귀찮기 때문에 한 적이 없다.”

“공익(公益)을 앞세우는 사람일수록 세금을 안 내는 경우가 태반이다.”

“샐러리맨은 현대판 노예에 불과하다.”

“기업 사장이야말로 현대의 귀족계급이다.”

“대중의 7할은 멍청이에다 무능하기도 하다.”

“여자란 자고로 25세가 넘어가면 무개념의, 산업폐기물에 불과한 존재이다.”

“여자의 마음도, 사랑도, 돈으로 살 수 있다.”

“인터넷이라고 전부 첨단은 아니다. 구석구석 뒤처진 부분도 많다. 그런 분야에 구(舊)세대의 권력이 들어가 큰돈을 벌고 있다. 그런 곳을 개선하지 않으면 미래가 없다.”

“나는 도쿄대 합격 필승공부법을 알고 있다. 그냥 200페이지 책을 전부 외우면 된다. 복잡하게 생각할 것 없이 그냥 눈을 감아도 200페이지를 외울 정도의 머리가 있으면 일본 내 어떤 대학도 들어갈 수 있다.”

“복잡하지 않고 간단하게 생각하는 것이 포인트이다. 성공하는 기업이란, 딴생각 없이 원래의 경영기본에 충실할 때 가능하다.”

“회사를 차리겠다는 사람이 오면, 간단히 일을 처리하라고 권한다. 얘기는 5분 만에 끝내지만, 모든 사람이 감동하며 돌아간다. 하려는 의욕이 있을 때, 간단하게 출발하는 것이 성공의 키이다.”

다소 뚱뚱한 호리에의 외모는 지적(知的)인 면과는 거리가 멀다. 말투·행동·취미·관심사도 질적(質的)인 면에서 볼 때 일본인의 평균보다는 낮은 편에 속한다. 투박하고 품위와는 거리가 먼 그의 언행(言行)에 대한 반감도 만만치 않다. 조금만 나이가 들거나, 어느 정도 안정된 생활을 하는 일본인이라면 예외 없이 호리에를 비판한다.

그러나 일본판 백수인 ‘니트족(NEET·Not in Education, Employment or Training)’은 호리에에게 아낌없는 박수를 보낸다.

‘버르장머리 없는 하극상’의 상징

21세기에 들어서면서 호리에는 일본 자본주의의 상징으로 부상(浮上)한 도쿄 롯폰기(六本木)힐즈 빌딩 안에 들어간다. 건물 옥상에는 자신의 집까지 마련했다. 롯폰기힐즈는 야후 재팬, 골드만 삭스 등 초우량 IT회사나 투자회사도 입주한, 21세기판 일본자본주의의 집산지였다. 자본주의 세계에서 생각할 수 있는 최고의 성공케이스가 호리에였다.

2005년 2월 호리에는 또다시 깜짝뉴스를 터뜨렸다. 대표적인 민방(民放)인 일본텔레비전(N-TV)의 주식 40.1%를 확보하면서 최대주주(株主)로 떠오른 것이다. 이어 그는 일본텔레비전 계열사인 후지TV 경영권 인수에 나섰다. IT기업이 아날로그TV 방송국 경영권을 잡는다는 것은 일본의 근간을 흔드는 일대 사건으로 받아들여졌다. 결국 호리에가 40.1%의 주식을 전부 후지TV에 팔면서 사태는 일단락됐다.

호리에는 후지TV로부터 1400억 엔이란 엄청난 현금을 챙겼지만, 기성(旣成)질서를 무너뜨리는 ‘버르장머리 없는 하극상(下剋上)’의 상징이 됐다. 60대 후반의 후지TV 회장이, 청바지 차림의 호리에에게 머리를 숙이는 장면은 기성세대에게는 치욕으로 받아들여졌다.

반대로 10~30대의 젊은층은 호리에에게 열광했다. 당시 인터넷 블로그는, 호리에를 20대에 일본을 통일한 오다 노부나가(織田信長)에 비유하는 글들로 메워졌다. 호리에가 자주 사용한 ‘상상의 범위 안에서 본다면(想定の範囲內)’이란 말은 인터넷을 통해 곧바로 전국적인 유행어가 됐다. 이 말은 2004년도 유행어인 ‘신규참입(新規參入)’에 이어 2005년 최고의 유행어로 꼽혔다.

무소속으로 국회의원 출마

|

| 라이브도어에 대한 수사가 진행되면서 언론은 호리에에게 비판적으로 변했다. 호리에에 대한 실형 선고를 보도한 신문. |

‘개혁의 상징’으로 떠오른 호리에에게 여당인 자민당과 야당인 민주당 모두 러브콜을 보냈다.

하지만 일본은 정치가 경제를 지배하는 나라가 아니다. 경제와 관료가 정치를 지배하는 나라다. 경제계는 기성질서를 흔들어온 호리에의 정계 진출에 반발했다. 호리에는 자민·민주 수뇌부를 전부 만났지만, 공천을 받지는 못했다.

결국 호리에는 히로시마(廣島)에서 무소속으로 출마하되, 이면(裏面)으로는 자민당의 지지를 받기로 했다. 상대 후보는 고이즈미 총리의 정적(政敵)으로, 우정개혁에 반대해 자민당을 탈당한, 구(舊)체제의 상징 가메이 시즈카(龜井靜香)였다. 가메이는 현재 민주당과 연립정부를 구성하고 있는 국민신당(國民新黨) 대표다.

고이즈미 개혁에 반대하는 구정치인을 제거하는 이른바 ‘자객(刺客)’ 후보로 호리에가 선발된 것이다. 호리에는 고이즈미 총리의 오른팔이자, 우정개혁 입안자인 다케나카 헤이조(竹中平藏) 경제재정담당정책대신(大臣)의 도움을 받아 선거에 나섰다.

호리에는 유세기간 동안 ‘개혁’이란 글자가 새겨진 티셔츠를 입고 돌아다녔다. 그는 선거기간 내내 일본 미디어로부터 각광을 받았다. 선거 직전 외신기자클럽에서 가진 간담회에서 호리에는 자신의 정치적 견해를 여과 없이 드러냈다.

“헌법에 천황이 일본의 상징이라고 쓰여 있지만, 내 판단으로는 위화감이 드는 발상이다.”

“역대 총리·내각·의회가 천황 문제를 꺼내지 않은 이유는 우익(右翼)에 대한 공포 때문일 것이다.”

“북한은 경제원조를 통해 문을 열어야 한다. 태양정책(햇볕정책)을 지지한다.”

“인터넷으로 인해 모든 부분의 스피드가 빨라졌기 때문에, 일본도 강력한 힘을 발휘할 수 있는 대통령제로 나가는 것이 좋다.”

섣불리 천황 문제 거론하다 몰락

호리에에게 강력한 역풍(逆風)이 분 것은 이 외신기자클럽 간담회 직후였다. 보수(保守) 성향의 지방도시 선거구에서 천황 문제를 언급하는 것은 자칫 ‘암살’을 당할 수도 있는 문제였다. 결국 호리에는 8만4000표를 얻어 11만 표를 얻은 가메이에게 패했다. 디지털 시대 젊은이의 영웅이라 하더라도 구정치인이 가진 시골 네트워크의 아날로그 파워를 당할 수는 없었던 것이다.

선거가 끝나자마자 호리에가 추락할 것이란 소문이 돌기 시작했다. 천황 문제를 건드렸고, 요코다 메구미(橫田めぐみ) 납치 문제로 반(反)북한 정서가 엄연히 살아 있는 상태에서 북한과의 관계 개선을 주장했다는 점이 그 이유였다. 중립적이거나 우호적이던 미디어조차 그 같은 분위기를 알아차리고 호리에에 대해 비판적인 방송과 기사를 내보내기 시작했다.

하극상으로 일본을 복잡하게 만들고, 모두가 입에 올리지 않은 터부를 TV에 나가 멋대로 떠들었다는 것, 천황을 건드리고 납북자 가족에게 상처를 입히며, 젊은이들을 배금(拜金)과 물신(物神)숭배로 몰아간 것이 호리에의 죄였다.

호리에도 그 같은 분위기를 감지하고 정계 진출을 통해 ‘보험’을 들려다가 실패했다고 볼 수 있다. 그를 열성적으로 지지하는 《호리에 메일 매거진》 구독자 22만명이 인터넷을 호리에공화국으로 만들었지만, 흐름을 바꿀 수는 없었다.

2006년 1월, 도쿄지검 특수부가 롯폰기힐즈에 있는 호리에의 집과 사무실, 라이브도어 본사(本社)를 급습했다. 2시간에 걸친 특수부의 움직임은 생중계로 보도됐다. 수사 명분은 내부자 거래와 분식회계법 위반이었다.

도쿄지검 특수부가 나선다는 것은 구속을 의미했다. 라이브도어 주가(株價)가 급락했다. 호리에와 관련이 있던 모든 사람이 조사를 받았다. 호리에의 오른팔이던 노구치 히데아키(野口英昭)는 손목을 긋고 죽은 시체로 발견됐다. 경찰은 자살이라고 했지만, 많은 일본인이 그 말을 믿지 않았다.

라이브도어에 대한 조사가 본격화되면서 일본 국내 미디어는 호리에를 범죄자로 몰아갔다. 구원(舊怨)이 있는 후지TV는 호리에를 ‘공공(公共)의 적(敵)’ 수준으로 몰고 갔다. 가십 수준이던 여자 탤런트와의 데이트나 만남도 추잡한 스캔들로 둔갑했다.

가이진(外人)과 ‘제3국인’

|

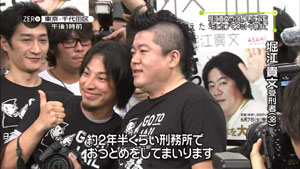

| 수감 직전 지지자들에게 둘러싸여 기자회견을 하는 호리에. 호리에와 지지자들 모두 ‘GO TO JAIL’이라 적힌 티셔츠를 입고 있다. |

마이너리티로 일본사회의 주류가 되려면, 일본인 이상으로 일본적 가치(價値)와 질서를 지켜야만 한다. 소프트뱅크의 손정의 사장이 대표적인 예다.

손정의 사장은 일본인 이상으로 일본 전통과 상식을 존중하는 인물로 알려져 있다. 내가 아는 한, 이사회 내에 단 한명의 재일동포도 두지 않는, 다른 어떤 일본기업보다 더한 토종(土種) 일본회사가 소프트뱅크이다. 그럼에도 불구하고, 손정의도 언젠가는 호리에처럼 추락할 것이란 전망이 많다.

호리에는 처음부터 달랐다. 아예 작정을 하고 일본적 가치와 전통을 부수기 위해 달려든, 무례한 ‘제3국인(第三國人)’이었다.

일본에서 백인(白人)은 ‘가이진(外人)’으로 불린다. 중요한 것은 얼굴이 희다고 전부 ‘가이진’이 아니라는 점이다. 미국·영국·이탈리아·프랑스·독일·스페인·북유럽 출신 정도가 ‘가이진’에 포함된다. 라틴아메리카·동유럽·러시아 출신은 ‘가이진’이 아니다. 일본보다 잘살았거나, 뭔가 얻을 만한 나라의 국민만이 ‘가이진’으로 불린다. 아시아의 경우 그냥 ‘아시안’이거나, 좀 더 비하하면 ‘제3국인’이다.

호리에는 대표적인 ‘제3국인’인 ‘센진(鮮人)’이다. 위기시(時) 그 누구로부터도 도움을 받을 수 없는 약자(弱者)이다. 마이너리티에 대한 일본의 차별정책에 맞서 외신기자들이 호리에를 변호하는 기사를 내보냈지만, 달라진 것은 없었다.

호리에에 이어, 4개월 뒤에 5000억 엔에 달하는 펀드를 굴린 타이완(臺灣) 출신 무라카미 요시아키(村上世彰)가 체포되면서 일본 정부의 진의가 어디에 있는지 모두가 알게 됐다.

무라카미는 원래 경제산업성 관료 출신이다. 호리에처럼 롯폰기힐즈가 주거지이다. 전통적으로 일본 검찰은 특별한 일이 없는 한 관료 출신 기업가에게 손대지 않는다. 관료 조직은 선후배로 똘똘 뭉쳐진 일본 내(內)의 ‘국가 내 국가’이다.

주식시장에서 ‘내부자 거래’라는 것은 해석하기에 따라 다르다. 관료 출신 무라카미 펀드가 한순간에 끝장난 가장 큰 이유는, 바로 ‘제3국인’이기 때문이라는 분석이 지배적이다. 이른바 나리킨(成金)으로 불리는, 롯폰기힐즈에 사는 벼락부자들을 손보자는 것이 일본 정부의 의도였다고 볼 수 있다.

수감 후에도 영웅 대접

호리에가 쌓아올린 신화(神話)는 라이브도어의 몰락과 함께 막을 내렸다. 라이브도어에 투자한 많은 사람은 사실 호리에 팬이었다. 그들은 라이브도어가 보장하던 연(年)수익률 30%의 배경에 부정거래가 있다는 발표를 듣게 됐다. 돈이 한순간에 사라진 데 대한 분노는 컸지만, 피해자들은 정부와 미디어의 발표를 믿지 않았다.

“다른 모든 기업도 마찬가지인데 왜 하필이면 호리에인가?”라는 항의와 불만이 인터넷 사이트를 달구었다. 호리에는 자신을 지지해 준 젊은 투자가들에게 “언젠가 전부 빚을 갚겠다”고 했다.

호리에는 지루한 법정 공방 끝에 올해 6월 20일, 2년6개월의 실형을 선고받고 교도소에 수감됐다. 수감 당일 호리에의 일거수일투족(一擧手一投足)은 인터넷을 통해 일본 전역에 방영됐다. 아파치 인디언 머리 스타일로 도쿄 고등검찰청 앞에 나타난 호리에는, 젊은이들로부터 열광적인 박수와 환호를 받았다. 당시 비디오를 보면, 교도소에 가는 것이 아니라, 마치 전쟁터에 혼자 싸우러 가는 영웅처럼 보인다.

한 달 가입비 840엔, 한 달에 불과 4번밖에 발행되지 않는 《호리에 메일 매거진》은 호리에의 수감 직후 1만3000여 명의 독자를 확보했다. 개인별 유료메일 구독자의 수로 볼 때, 호리에는 일본 1위다.

수감 이후 5개월이 흘렀지만, 면회를 다녀온 사람들을 통해 전달되는 호리에의 모습은 일본 젊은이들에게 여전히 빅 뉴스로 받아들여지고 있다. 트위터를 통해 보통 하루에 3~4개의 메시지가 76만명의 팔로워에게 전달된다. 이들 대부분은 10~30대이다.

“이번 주말은 바나나를 먹는 날. 벌써부터 기다려진다.”

“한꺼번에 10여 명씩 들어가는 목욕탕 내에 몸을 맡기는 것. 천국이 따로 없다.”

“(부드러운) 화장실용 종이가 없기 때문에 신문지를 물에 묻혀 화장지로 대신 사용하고 있다.”

한때 일본 최고부자 리스트에 올랐던 호리에의 인간적인 모습에 니트족과 미래가 안 보이는 샐러리맨은 감동한다. 트위터 팔로워의 수도 하루가 다르게 늘어가고 있다.

필자는 시대의 풍운아 호리에를 일본 청년이 기대하는 ‘꿈과 희망’이라고 해석한다. 꿈과 희망의 저변에는 자본주의 기본법칙인 돈이 자리 잡고 있다. 도쿄대 출신, 창업을 위해 자퇴한 기업가, IT회사의 CEO, 일본 자본주의 최고봉인 롯폰기힐즈 거주, 기성세대의 코를 납작하게 만든 막힘없는 언동, 탤런트처럼 등장한 기업가….

81학번의 대학생활

‘시대정신(時代精神)’이란 말이 있다. 동(同)시대를 살아간 사람만이 느낄 수 있는 고유한 감각이 시대정신을 이해하는 키이다. 우연히도 나는 안철수와 같은 해인 1962년에 태어났다. ‘학력고사’라는 이름으로 100만명이 한꺼번에 대학입시장에 들어갔던, 이른바 81학번이다.

전두환(全斗煥) 정권이 출범하면서 대학졸업정원제가 처음으로 시행된 해가 1981년이다. 이전까지만 해도 서울대·연세대·고려대 등 소위 일류대학의 정원은 각각 한 해에 2500여 명 선이었던 것이 1981년 들어 갑자기 두 배인 5000명으로 늘어났다.

1981년 입학시험 당시, 수험생은 복수(複數)전형을 통해 수십 개의 대학에 입학원서를 ‘무한정’ 제출할 수가 있었다. 허수(虛數)경쟁으로 인해, 소위 일류대학 대부분이 미달사태를 보였다. 학력고사 점수 180점인가를 받은 수험생이 서울법대에 합격하는 코미디 같은 일이 벌어진 것이 이때의 일이다. 81학번인 안철수는 그 같은 상황에서 서울의대에 들어갔다.

대학에 들어가자 선배들의 차가운 시선이 기다리고 있었다. 원래 실력이라면 입학할 수도 없지만, 배로 늘어난 졸업정원제 덕분에 ‘용케’ 대학에 들어올 수 있었다는, 차별 아닌 차별이었다. 대학당국은 졸업 때까지 일정수준 이상의 성적을 얻지 못할 경우, 졸업자격증을 주지 않을 것이란 ‘협박’을 되풀이했다.

대학 도서관 앞에는 ‘짭새’라고 불리던 사복(私服)경찰이 아예 상주(常駐)하고 있었다. 교내에서 몇 명만 모여 쑥덕거려도 그들이 득달같이 들이닥쳐 잡아갔다. 공포와 압제 속에서 대학생들은 전두환 군사독재에 반대하는 데모를 벌였다. 전두환이 만든 졸업정원제 덕분에 대학에 들어왔지만, 전두환은 타도대상이었다.

나는 1학년 때 도서관에서 데모를 벌이다 끌려가는 한 여학생을 바로 앞에서 목격했다. 잡초처럼 허물어지고 부서진 채 끌려가던 그 여학생은 마지막까지 “군사독재반대!”라는 구호를 외쳤다.

부끄러운 얘기지만, 대학 생활을 통틀어 학교에 간 것은 전체 수업 일의 반도 되지 않았다. 학점을 따기 위해 시험기간을 전후해서 학교에 ‘들른 것’일 뿐이었다.

안철수는 젊은이들의 친구다

|

| 지난 9월 7일 금오공대에서 열린 청춘콘서트에 참석한 안철수 교수. 그는 젊은이들에게 ‘친구’이자 ‘우리 편’으로 받아들여지고 있다. |

지루할 정도로 1981년 대학생의 삶을 설명한 이유는, 바로 안철수가 그 같은 시대에 청춘을 보냈다는 점을 강조하기 위해서다. 대학생 중에도 가장 학습량이 많은 의대생(醫大生)이었지만, 그도 캠퍼스와 사회 전반에 흐르는 시대정신을 외면할 수는 없었을 것이다.

대학을 졸업한 안철수가 의사 생활을 하다가 컴퓨터 백신을 개발해 무료로 배포한 것을 시작으로, 안철수연구소를 차리고 벤처사업가로 변신했다가, 오늘날에 이르기까지의 과정을 여기서 소개할 필요는 없을 것이다.

21세기 미국 IT 창업자의 출발을 보면 공통점이 하나 있다. 저가(低價)이거나 무료, 그리고 오픈(open)이다. 이는 단순한 비즈니스 전략이 아니다. IT라는 새로운 세계를 대하는 신념, 즉 이데올로기이다. 안철수가 1990년대 중반, 무료로 백신을 배포했다는 게 놀랍기만 하다.

안철수를 호리에와 비견할 수 있는 가장 큰 이유는 젊은이들의 지지에서 찾을 수 있다. 나는 앞에서 안철수에 대해 ‘설명’했지만, 한국의 젊은이들에게 안철수는 설명될 수 있는 존재라기보다 ‘가슴으로 느낄 수 있는 인물’이라는 생각이 든다. 안철수는 젊은이들의 친구이기 때문이다.

친구는 따로 설명이 필요 없다. 함께 있다는 것만으로도 즐겁고, 뭔가 나눠주고 싶고, 함께 어딘가에 가고 싶은 존재이다. 간단히 말해 ‘우리 편’이다. ‘우리 편’은 옳고 아니고의 기준과 거리가 멀다. 틀리더라도 상관없다. 상대방이 비방할수록 애정과 집착은 더더욱 강해진다. 호리에에 대한 일본 청년들의 감정도 마찬가지다.

‘창업자’ 안철수

|

| 실형이 확정된 후 호리에는 지지자들과 함께 ‘수감장행회(收監壯行會)’를 열었다. |

“창업자는 뭔가 상품을 만들어 팔려는 문제에만 신경을 쓴다. 자신이 배웠고 관심 있는 부분을 시장에 넘겨 소비자로부터 인정받고 싶어하는 정신이 강하다.”

“뭔가 실행하면서 배우고, 소비자의 반응을 통해 발전시켜 나간다.”

“사람들의 반응과 격려가 창업자의 발명과 창조의 기반이 된다. 소비자는 창업자의 상품을 팔아주는 세일즈맨이기도 하다.”

“창업자는 경쟁상대가 누구인지를 개의치 않는다. 창업자는 자신의 비즈니스 영역을 기존의 시장에서 찾지 않는다. 아무도 하지 않는 일에 도전한다고 믿기 때문에 적이 없다고 생각한다.”

사라스바티 교수에 따르면, 245명의 창업자 대부분이 비슷한 ‘모토(motto)’를 가지고 있다고 한다. ‘준비(ready)-발사(fire)-목표달성(aim)’으로 이어지는 연속과정이다. 목표달성이 끝나는 순간, 곧바로 다른 목표를 향해 준비하고 움직이면서 끝없이 발전해 나가는 것이 미국 창업자의 공통점이라는 것이다.

마케팅이라는 관점에서 볼 때, 호리에의 경우처럼 안철수의 주(主)고객도 변화에 민감한 고객, 젊은층이다. 적을 만든 후 그와 반대편에 선 사람들을 규합하는, 기존 한국 정치판의 편 가르기 식 고객과는 성격이 다르다.

서울시장 선거를 통해 마침내 적이 나타난 것처럼 보이지만, 안철수 자신은 원래 적이 없다. 적이 아니라, 자신의 상품에 만족하지 못하는 소비자가 있을 뿐이다. 그런 사람들은 ‘준비-발사-목표달성’을 위한 다음 타깃이 될 뿐이다.

IT산업을 통해 인생의 변화를 꿈꾼 안철수는 기업가로서, 인생설계사로서 창업자다. 창업자라는 이미지에서 풍기는, 도전·창조·부(富)·구세대 타파·테크놀로지, 이런 것들이 한국 젊은이들의 마음을 사로잡고 있다. 창업자가 갖는 최대한의 장점인 ‘정열(passion)’은 한국의 그 어떤 인물도 만들어낼 수 없는 안철수만의 캐릭터이다.

꿈을 주는 정치인, 꿈꾸는 청년

호리에를 대하는 일본 젊은이들의 정열은, 기성세대 일본인이 결코 경험해 본 적이 없는 광기(狂氣)에 가깝다. 기성세대가 장악한 미디어가 호리에 지지자들을 좋게 말할 리 없다.

한국의 기성세대 역시 똑같은 우(愚)를 범하고 있다. 정열을 최대의 무기로 하면서 청년의 우상(偶像)으로 떠오른 안철수는 미래가 불안해질수록, 청년실업자가 늘어날수록, 기존의 미디어로부터의 공격이 심해질수록, 더욱 커갈 우량주(優良株)이다.

도쿄대와 서울대, 대학 중퇴와 의사 퇴직, 라이브도어와 안철수연구소, 인기와 더불어 주가가 급상승하면서 엄청난 부(富) 축적, 여야(與野) 정치권 모두가 주목하는 개혁의 상징….

안철수의 행적을 보면 호리에가 천황 관련 발언을 하기 직전까지의 모습과 너무도 닮았다. 앞으로 그가 어떤 모습으로 진화(進化)할지는 내년 1년을 통해 판명될 것이다. 정치 일선에 나선다면 검증 과정을 통해 그의 진가(眞價)가 드러날 것이다.

그 어떤 결과가 나타나더라도 안철수가 한국사회에 던져준 메시지는 분명하다. 호리에에게서 볼 수 있듯이, 젊은이들에게 ‘꿈’을 심어준 인물이 바로 안철수이다.

꿈꾸는 사람은 행복하다. 대한민국 젊은이들이 안철수에 열광하는 가장 큰 이유는 바로 ‘꿈꾸기 때문에 행복해질 수 있다’는 단순한 사실에서 찾을 수 있지 않을까?

꿈은 본질적으로 비현실적이다. 하지만 기성세대가 아무리 논리적으로 꿈의 비현실성을 설명해도 젊은이는 거기에는 관심이 없다. 꿈을 잃어버린, 꿈꾸기를 원치 않는 기성세대와는 기본적으로 대화가 이뤄질 수 없다. 꿈이 없는 청년은 이미 늙어버렸다. 2011년 말, 안철수 신드롬의 핵심이자 배경은, ‘꿈을 잃어버린 사회를 밝히려는 희망의 꿈’이란 말로 설명할 수 있을지도 모르겠다.⊙